「最近よく聞くChatGPT AIって、一体何がすごいの?」

「ビジネスに使えるって本当?具体的な活用方法や注意点があれば知りたい。」

こういった疑問や関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ChatGPT AIの基本的な仕組みから、従来のAIとの違い、具体的なビジネス活用事例、そして利用する上での課題や危険性まで、網羅的に解説します。

生成AIのコンサルティングを行う弊社が、企業の導入事例を交えながら、ビジネスパーソンが知っておくべき知識をまとめました。

この記事を読めば、ChatGPT AIを正しく理解し、ビジネスで活用するための第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT AI(生成AI)とは?その仕組みと従来のAIとの違いを解説

まずは、「ChatGPT AI」または「生成AI」と呼ばれるものが一体何なのか、その基本的な定義から従来のAIとの違いまでを解説します。

ChatGPT AIの正体を知ることで、その可能性と限界を正しく理解できます。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPT AI(生成AI)の基本的な定義

ChatGPT AIとは、広義には「生成AI(Generative AI)」のことを指します。

生成AIとは、文章、画像、音声、プログラムコードなど、これまで人間が創造してきたような新しいコンテンツを、AI自らが生成する技術の総称です。

ユーザーがテキストで指示を出すだけで、AIがその意図を汲み取り、まるで人間が作成したかのような自然なアウトプットを生み出します。

この手軽さと生成されるコンテンツの質の高さから、世界中で急速に普及が進んでいます。

従来のAIとの根本的な違い

従来のAIと生成AIの最も大きな違いは、その役割にあります。

これまでのAIは、主にデータの「認識・識別・予測」を目的としていました。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを識別したり、過去のデータから将来の売上を予測したりするのが典型的な使い方です。

一方、生成AIはデータの学習結果を基に、全く新しいオリジナルのコンテンツを「生成」することに特化しています。

決められたタスクをこなすだけでなく、創造的なアウトプットを生み出せる点が、従来のAIとの根本的な違いと言えるでしょう。

ChatGPTと生成AIの関係性

ChatGPTと生成AIは、しばしば混同されがちですが、その関係性を正しく理解することが重要です。

生成AIは、テキスト、画像、音声など様々なコンテンツを生成するAI技術全体の総称です。

その中で、特にテキスト生成に特化したアプリケーションの一つが「ChatGPT」です。

つまり、ChatGPTは数ある生成AIの中の具体的なサービス名であり、「生成AI」という大きなカテゴリの中に「ChatGPT」が含まれている、と理解すると分かりやすいでしょう。

ChatGPT AIの仕組みや特徴

ChatGPT AIは、「トランスフォーマー」というモデルをベースにした深層学習(ディープラーニング)技術によって動いています。

インターネット上に存在する膨大なテキストデータを事前に学習し、単語や文のつながり、文脈などを統計的なパターンとして記憶しています。

ユーザーから質問や指示(プロンプト)が入力されると、学習したデータの中から、その文脈において最も確率的に「次に来るであろう単語」を予測し、連結させていくことで、自然な文章を生成します。

この仕組みにより、人間と対話しているかのような、滑らかなコミュニケーションが可能になっています。

LLM(大規模言語モデル)との違いは?

LLM(Large Language Models)は「大規模言語モデル」と訳され、ChatGPT AIの根幹をなす技術そのものを指します。

膨大なテキストデータでトレーニングされた、巨大な言語処理のAIモデルのことです。

ChatGPTは、このLLMという技術を利用して作られた、具体的なチャットサービス・アプリケーションです。

つまり、LLMが「エンジン」であり、ChatGPTがそのエンジンを搭載した「自動車」のような関係性と捉えると良いでしょう。

GoogleのGeminiなど、他の多くの対話型AIもLLMを基盤技術としています。

ChatGPT AIの種類とそれぞれで出来ること

ChatGPT AI(生成AI)はテキスト生成だけでなく、様々な種類のコンテンツを生み出すことができます。

ここでは、代表的な生成AIの種類と、それぞれで何が出来るのかを紹介します。

これらの多様性を知ることで、ビジネス活用のアイデアも広がるはずです。

- テキスト生成

- 画像生成

- 動画生成

- 音声生成

- プログラミングのコード生成

それでは、順に解説していきます。

テキスト生成

テキスト生成は、ChatGPTの最も得意とする分野です。

ユーザーの指示(プロンプト)に基づいて、ブログ記事、メールの文面、企画書、小説、歌詞など、あらゆる種類の文章を生成できます。

また、既存の文章の要約、翻訳、校正、表現の言い換えなども可能です。

ビジネス文書の作成からクリエイティブなコンテンツ制作まで、幅広い用途で活用されており、多くのビジネスパーソンの業務効率化に貢献しています。

画像生成

画像生成AIは、テキストでイメージを伝えるだけで、高品質なイラストや写真を生成できる技術です。

「青い空を飛ぶ赤いドラゴン」といった具体的な指示はもちろん、「未来的な都市の風景、サイバーパンク風」のような抽象的な指示でも、AIが解釈して独自の画像を創り出します。

代表的なサービスには「Midjourney」や「Stable Diffusion」、Adobe社の「Adobe Firefly」などがあります。

Webサイトの挿絵や広告バナー、プレゼン資料の図版作成などに活用されています。

動画生成

動画生成AIは、テキストの指示から短い動画クリップを生成したり、既存の動画を編集したりする技術です。

OpenAIが発表した「Sora」は、テキストから非常にリアルで長尺の動画を生成できるとして、世界に衝撃を与えました。

簡単なプロンプトだけで、プロモーションビデオやSNS用のショート動画、製品デモなどを素早く作成できるため、映像制作のコストと時間を大幅に削減する可能性を秘めています。

今後の技術発展が最も期待される分野の一つです。

音声生成

音声生成AIは、入力されたテキストを自然な人間の声で読み上げる技術(テキスト・トゥ・スピーチ)や、特定の人物の声を再現する音声クローニングなどを含みます。

単調な機械音声ではなく、感情のこもった抑揚のあるナレーションを生成することも可能です。

オーディオブックの制作、動画コンテンツのナレーション、バーチャルアシスタントの応答音声、語学学習の教材作成など、多岐にわたる分野での活用が進んでいます。

プログラミングのコード生成

プログラミングのコード生成も、ChatGPT AIの強力な機能の一つです。

「Pythonで指定したWebサイトの情報を取得するコードを書いて」といった自然言語での指示だけで、目的のプログラムコードを生成してくれます。

コードの生成だけでなく、既存のコードの間違いを指摘する「デバッグ」や、コードの機能を解説させることも可能です。

エンジニアの生産性を劇的に向上させるだけでなく、プログラミング初学者の学習ツールとしても非常に有効です。

ChatGPT AIの基本的な使い方とプロンプトのコツ

ChatGPT AIを使いこなすためには、基本的な操作方法と、AIから精度の高い回答を引き出すための「プロンプト(指示文)」のコツを知ることが不可欠です。

ここでは、アカウント作成から実践的なテクニックまでを分かりやすく解説します。

これらのポイントを押さえることで、ChatGPT AIをより効果的なアシスタントとして活用できるようになります。

アカウント作成から始める方法

ChatGPTを始めるには、まず公式サイトでアカウントを作成する必要があります。

OpenAIのウェブサイトにアクセスし、「Sign up」ボタンをクリックします。

メールアドレス、Googleアカウント、Microsoftアカウント、Apple IDのいずれかを使用して登録できます。

必要な情報を入力し、電話番号認証を済ませれば、すぐにChatGPTを使い始めることができます。

基本的な機能は無料で利用可能ですが、より高性能なモデルを使える有料プランも用意されています。

基本的なプロンプト(指示文)の入力方法

アカウント作成後、画面下部にある入力ボックスに質問や指示を入力するだけで、ChatGPTとの対話を開始できます。

これを「プロンプト」と呼びます。

例えば、「日本の首都はどこですか?」と入力すれば「東京です」と答えてくれますし、「ビジネスメールの書き出しを3パターン考えてください」と入力すれば、具体的な文例を提案してくれます。

最初は難しく考えず、知りたいことややってほしいことをそのまま入力してみましょう。

会話を重ねて回答の精度を高めるテクニック

一度の指示で完璧な答えが返ってくるとは限りません。

ChatGPTの優れた点は、直前の会話内容を記憶していることです。

最初の回答が期待通りでなかった場合、「もっと簡潔にしてください」「別の視点から説明してください」「小学生にも分かるように書き直してください」といったように、追加で指示を出すことで回答を修正・改善させることができます。

人間と対話するように、少しずつ理想の答えに近づけていくのがコツです。

明確な意図と条件を指定するプロンプトのコツ

より精度の高い回答を得るためには、プロンプトに「明確な意図」と「具体的な条件」を含めることが重要です。

例えば、単に「ブログ記事を書いて」と指示するのではなく、以下のように条件を加えます。

・役割:あなたはプロのWebライターです

・テーマ:ChatGPTのビジネス活用法

・読者:AIに詳しくないビジネスパーソン

・文字数:1,500字程度

・構成:導入、具体的な活用法5選、まとめ

・制約:専門用語は避け、平易な言葉で説明してください

このようにAIに役割を与え、出力形式や制約を細かく指定することで、意図に沿った質の高いアウトプットが得られやすくなります。

ビジネスシーンにおけるChatGPT AIの具体的な活用方法

ChatGPT AIは、日常業務の様々な場面で活用でき、生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

ここでは、多くの企業で実践されている具体的な活用方法を紹介します。

自社の業務にどのように取り入れられるか、イメージしながら読み進めてみてください。

文章の新規作成・要約・添削・翻訳

日々の業務で発生する文章作成タスクの多くを、ChatGPT AIで効率化できます。

例えば、会議の議事録、取引先へのメール、社内報告書、プレスリリースなどのドラフト作成を任せることができます。

また、長文の資料やWeb記事を短時間で要約させたり、自身が書いた文章をより分かりやすく、誤字脱字がないか添削させたりすることも可能です。

海外とのやり取りが多い場合は、精度の高い翻訳ツールとしても活躍します。

キャッチコピーや企画のブレインストーミング

新しい商品やサービスのキャッチコピー、キャンペーン企画のアイデア出しといった、創造性が求められる業務においてもChatGPT AIは強力なパートナーになります。

「20代女性向けの新しいスキンケア商品のキャッチコピーを10個考えて」「夏休みの親子向けイベントの企画案を5つ出して」のように、テーマと条件を与えるだけで、自分だけでは思いつかなかったような多様なアイデアを瞬時に得ることができます。

思考の壁打ち相手として活用することで、発想を広げる手助けとなります。

プログラミング実行コードやExcel関数の作成・デバッグ

専門的な知識が必要なプログラミングやExcel関数も、ChatGPT AIに相談できます。

「特定の条件に合うデータを抽出するExcel関数を教えて」「ウェブサイトから画像を一括ダウンロードするPythonコードを書いて」といった指示で、必要なコードや関数を生成してくれます。

また、コードがうまく動かない場合に、エラーメッセージと一緒にコードを貼り付けて「このコードのどこが間違っているか教えて」と質問すれば、問題点を指摘し、修正案を提示してくれます。

非エンジニアでも、業務の自動化やデータ分析が容易になります。

必要な社内データの抽出

社内文書やデータベースと連携させることで、ChatGPT AIを高性能な社内情報検索システムとして活用できます。

(※セキュリティに配慮した専用環境の構築が必要です)

「昨年度のマーケティング部の予算実績を教えて」「新入社員向けのPCセットアップ手順書はどこにある?」といった自然言語での質問に対して、AIが社内規定や過去の資料を検索し、的確な回答を提示します。

情報を探す時間を大幅に削減し、従業員が必要な知識に素早くアクセスできる環境を実現します。

会議音声の文字起こしと議事録作成

音声認識機能を備えたChatGPT AIツールを使えば、会議の音声を自動で文字起こしできます。

さらに、その文字起こしデータをもとに、「この会議の要点をまとめて」「決定事項と担当者をリストアップして」と指示するだけで、議事録の骨子を自動で作成できます。

これまで多くの時間を費やしてきた議事録作成業務から解放され、社員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

会議の参加者全員が、議論の内容を正確に把握し、次のアクションに繋げやすくなるというメリットもあります。

ChatGPT AIの主なビジネス活用領域

ChatGPT AIの活用は、特定の部署や業務に留まりません。

企業のあらゆる活動領域において、その能力を発揮します。

ここでは、特に親和性が高い「コミュニケーション領域」と「創造領域」という2つの大きな活用領域について解説します。

コミュニケーション領域(顧客対応・社内連携)

コミュニケーション領域では、ChatGPT AIによる自動化と効率化が進んでいます。

顧客対応においては、Webサイト上のチャットボットとして24時間365日、問い合わせに自動応答させることができます。

簡単な質問はAIが即座に解決し、複雑な案件のみを人間のオペレーターに繋ぐことで、顧客満足度の向上とサポート部門の負担軽減を両立できます。

社内連携では、FAQシステムとして活用し、総務や人事への定型的な問い合わせを自動化することが可能です。

これにより、従業員は必要な情報を待つことなく自己解決でき、管理部門は本来の業務に集中できます。

創造領域(コンテンツ制作・デザイン)

創造領域、いわゆるクリエイティブな業務でもChatGPT AIの活用は急速に広がっています。

マーケティング部門では、広告コピー、ブログ記事、SNS投稿などのコンテンツ案を大量に生成し、ABテストなどに活用できます。

デザイン部門では、画像生成AIを用いて、Webサイトや広告バナーのデザイン案、製品のコンセプトアートなどを短時間で作成できます。

AIが生成した多様なアイデアをベースに、人間が最終的な仕上げを行うという協業スタイルが、制作のスピードとクオリティを大きく向上させます。

【事例】日本企業におけるChatGPT AIの活用事例

日本国内でも、多くの企業がChatGPT AIを業務に取り入れ、具体的な成果を上げています。

ここでは、様々な業界における先進的な活用事例を6つ紹介します。

これらの事例から、自社での活用のヒントを得ることができるでしょう。

【東京電力】ChatGPTによるアンケート分析業務の変革

東京電力ホールディングスでは、社内制度に関する問い合わせ対応や文章作成などに生成AIの試行運用を開始しています。

特に、アンケートの自由記述欄の分析に活用することで、これまで担当者が一件一件目視で確認し、内容を分類・集計していた作業を大幅に効率化。

膨大なテキストデータから、従業員の意見の傾向や潜在的なニーズを迅速に把握することが可能になり、よりスピーディな制度改善や施策立案に繋げています。

【ブレインパッド】LLM搭載型チャットボットの実装

データ分析・活用支援を手掛けるブレインパッドは、自社でLLM(大規模言語モデル)を搭載したチャットボットを開発・提供しています。

企業の持つマニュアルやFAQなどの独自データを学習させることで、特定の業務に特化した高精度な応答が可能なAIチャットボットを構築。

これにより、顧客からの問い合わせ対応や、社内ヘルプデスク業務の自動化を実現し、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。

【ヤフー】商品説明文の自動生成

ヤフー株式会社では、検索結果に表示される飲食店の説明文の生成にAIを活用しています。

ユーザーが投稿した口コミ情報をAIが要約し、自然で分かりやすい店舗紹介文を自動で作成。

これにより、ユーザーは店舗の特徴を素早く把握できるようになり、利便性が向上しました。

従来は人手で対応していた膨大な数の店舗情報を、AIによって効率的に整備し、サービスの付加価値を高めた事例です。

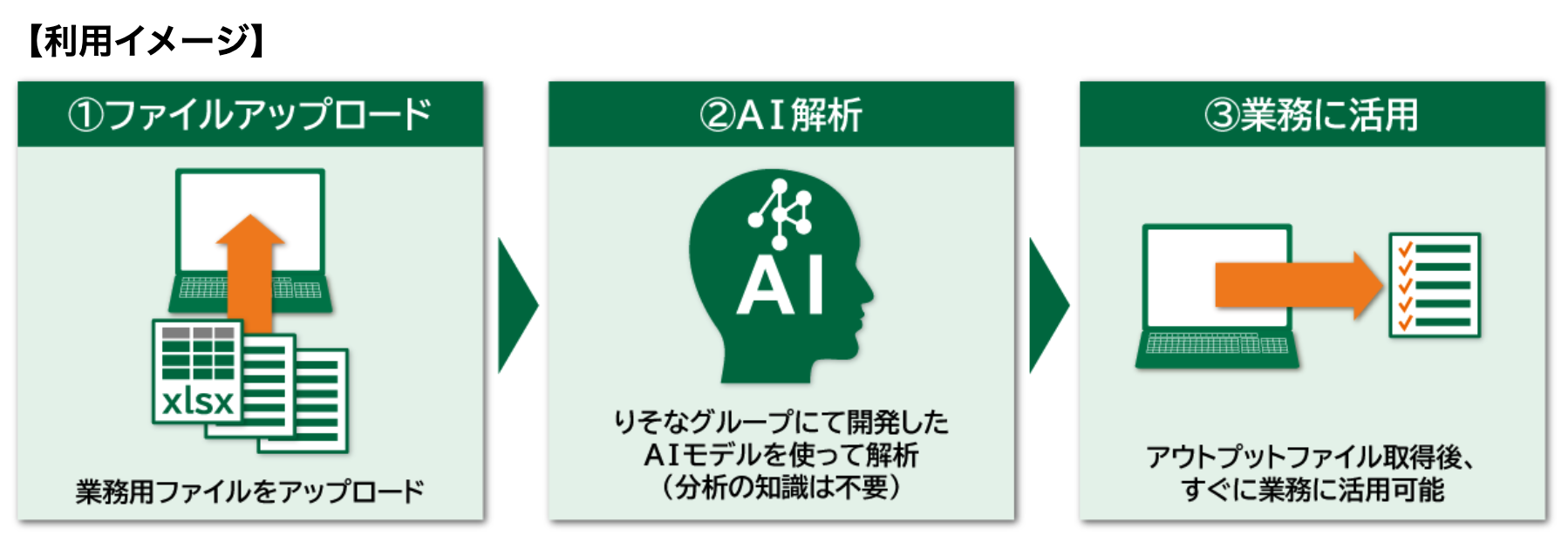

【りそなHD】銀行業務での適応領域の探索

りそなホールディングスは、生成AIを銀行業務へ安全に導入するため、利用ガイドラインの策定やリスク管理体制の構築に早期から取り組んでいます。

企画書の作成や情報収集といった事務作業の効率化から始め、将来的には金融商品の説明や市場分析など、より専門的な領域への活用も視野に入れています。

金融機関としての高いセキュリティ基準を維持しつつ、AIの恩恵を最大限に引き出すための慎重かつ先進的な取り組みを進めています。

こちらは、りそなホールディングスが発表した生成AI活用に関する公式のニュースリリースです。合わせてご覧ください。 https://www.resonabank.co.jp/about/newsrelease/detail/20241230_3594.html

【ベルシステム24】コンタクトセンター業務の負担軽減

大手コンタクトセンター事業者のベルシステム24は、生成AIを活用して顧客との通話データを分析するサービスを提供しています。

通話内容から顧客のニーズや感情をAIが推定・スコアリングし、オペレーターの応対品質向上や、顧客への最適な商品提案(クロスセル)に繋げます。

また、通話後の要約作成を自動化することで、オペレーターの事務作業時間を削減し、顧客対応に集中できる環境を整え、業務全体の生産性を高めています。

【旭鉄鋼】自社データ特化型ChatGPTの構築

自動車部品メーカーの旭鉄鋼では、自社内に蓄積された生産現場のノウハウや改善事例といった独自データを学習させた、専用のChatGPT環境を構築しました。

現場の従業員が、生産設備に関するトラブルシューティングや過去の改善事例について質問すると、AIが社内の知見を基に的確な回答を提示。

これにより、熟練技術者の持つ暗黙知が組織全体で共有され、若手従業員の育成や生産性の向上に大きく貢献しています。

【事例】海外企業におけるChatGPT AIの活用事例

海外では、日本以上に大胆かつ革新的なChatGPT AIの活用が進んでいます。

ここでは、グローバル企業による象徴的な活用事例を3つ紹介します。

ビジネスモデルそのものを変革するような、AI活用のスケールメリットが見て取れるでしょう。

【ウォルマート】自動交渉AIの導入

世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、数千社にのぼるサプライヤーとの備品調達交渉にAIチャットボットを導入しています。

AIが価格や納期、支払い条件といった項目について、人間の担当者に代わって自動で交渉を行います。

これまで数週間から数ヶ月かかっていた交渉プロセスが、わずか数日で完了するようになり、大幅な効率化とコスト削減を実現しました。

定型的な交渉業務をAIに任せることで、人間はより戦略的なパートナーシップの構築に集中できます。

【シーメンス】工業組織のイノベーション促進

ドイツの複合企業シーメンスは、マイクロソフトと提携し、製造業向けのAIアシスタント「Siemens Industrial Copilot」を開発しました。

このAIアシスタントは、工場の生産ラインを制御する複雑なプログラムコードの生成やデバッグを自動化します。

エンジニアは自然言語で指示するだけで、必要なコードを迅速に得ることができ、製品開発のスピードを劇的に向上させます。

熟練労働者不足という課題を解決し、産業全体のイノベーションを加速させる取り組みとして注目されています。

【エクスペディア】旅行予約体験を向上させるプラグイン導入

オンライン旅行予約サイトのエクスペディアは、ChatGPTにプラグインを導入し、対話形式での旅行プランニングを可能にしました。

ユーザーが「来週末、東京から行ける温泉宿を探して」といった曖昧な要望をチャットで伝えると、AIがエクスペディアの持つ膨大な宿泊施設やフライト情報と連携し、最適なプランを提案してくれます。

これにより、ユーザーは従来の検索フォームよりも直感的かつ柔軟に旅行計画を立てられるようになり、顧客体験の向上に繋がっています。

ChatGPT AIが搭載された有名サービス・ツール一覧

ChatGPT AIの技術は、様々なウェブサービスやアプリケーションに組み込まれ、私たちの身近なツールをより便利に進化させています。

ここでは、生成AI機能が搭載された代表的なサービス・ツールを紹介します。

既にあなたが使っているツールにも、AIが導入されているかもしれません。

ChatGPT

言わずと知れた、対話型AIの代名詞的存在です。

OpenAI社が開発し、テキスト生成、翻訳、要約、アイデア出し、コード生成など、非常に幅広いタスクをこなすことができます。

無料版と、より高性能なモデルが利用できる有料版(ChatGPT Plusなど)があります。

多くの生成AIサービスの基盤技術としても利用されています。

Google Gemini

Googleが開発した大規模言語モデルおよび対話型AIサービスです。

当初からテキスト、画像、音声などを統合的に扱える「マルチモーダルAI」として設計されており、Google検索やGmail、Googleドキュメントなど、同社の様々なサービスに深く統合されているのが特徴です。

より精度の高い情報検索や、各種Googleサービスとの連携機能に強みを持っています。

Microsoft 365 Copilot

マイクロソフトが提供する、Word、Excel、PowerPoint、TeamsといったOffice製品群に生成AIを組み込んだサービスです。

例えば、Wordで「会議のメモから報告書を作成して」と指示したり、Excelで「このデータの傾向をグラフにして」と頼んだり、Teams会議の要約を自動生成させたりすることができます。

日々の業務で使うツール上でAIがアシスタントとして機能し、生産性を大きく向上させます。

こちらはMicrosoft 365 Copilotの公式サイトです。日常業務で使うOffice製品との具体的な連携機能について詳しく解説されています。 https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/

Adobe Firefly

クリエイティブツール大手のAdobeが開発した画像生成AIです。

Adobeのストックフォトサービス「Adobe Stock」の安全なデータのみを学習しているため、生成される画像は商用利用でも著作権侵害のリスクが低いのが大きな特徴です。

PhotoshopやIllustratorなどのAdobe製品とシームレスに連携し、クリエイティブ制作のワークフローを効率化します。

Canva

オンラインデザインツール「Canva」にも、生成AI機能「Magic Design」が搭載されています。

テキストを入力するだけで、プレゼンテーション資料やSNS投稿画像、広告バナーなどのデザインテンプレートを自動で生成してくれます。

デザインの専門知識がない人でも、簡単におしゃれでプロフェッショナルなビジュアルコンテンツを作成できるため、多くのビジネスパーソンに利用されています。

Midjourney

高品質で芸術的な画像を生成することに特化した画像生成AIサービスです。

他のサービスと比較して、独創的で美しい、アート作品のような画像を生成する能力に長けていると評価されています。

主にコミュニケーションアプリ「Discord」を通じて利用します。

ゲームのキャラクターデザインや、書籍の表紙、広告のメインビジュアルなど、高いクオリティが求められる分野で活用されています。

Slack

ビジネスチャットツール「Slack」にも、AI機能が搭載されています。

未読のチャンネルの会話を要約してキャッチアップを助けたり、特定のテーマに関する過去のやり取りを検索・要約したりすることができます。

膨大なコミュニケーションの中から重要な情報を見つけ出す手間を省き、チーム内の情報共有を円滑にします。

Duolingo

世界的に人気の語学学習アプリ「Duolingo」は、ChatGPTの技術を活用したAI会話機能を提供しています。

ユーザーはAIが扮するキャラクターと、特定のシチュエーション(レストランでの注文など)について、外国語で自由に会話練習ができます。

間違いを恐れずに実践的な会話練習ができるため、学習効果を高めるのに役立っています。

知っておくべきChatGPT AIの現状の課題や危険性

ChatGPT AIは非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかの課題や危険性も伴います。

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全なAI活用のために不可欠です。

ここでは、企業が特に注意すべき5つのポイントを解説します。

情報の真偽性(ハルシネーション)

ChatGPT AIは、事実ではない情報を、さも事実であるかのように生成することがあります。

これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、AIが学習データに含まれる誤った情報や、統計的にそれらしい単語の繋がりを元に、もっともらしい嘘をつくり出してしまう現象です。

AIが生成した情報を鵜呑みにせず、特に重要な情報については、必ず信頼できる情報源でファクトチェック(事実確認)を行う必要があります。

ChatGPTが事実ではない情報を生成する「ハルシネーション」は大きな課題ですが、こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権・プライバシー侵害の問題

AIが生成したコンテンツの著作権が誰に帰属するのかは、まだ法的に明確なコンセンサスが得られていません。

また、AIの学習データに、著作権で保護されたコンテンツや、個人情報が含まれている可能性も指摘されています。

AIが生成した文章や画像が、意図せず既存の著作物を模倣してしまい、著作権侵害にあたるリスクがあります。

商用利用する際には、生成物のオリジナリティを人間が確認することが重要です。

情報漏洩やセキュリティ上の懸念

無料のChatGPTなど、一般に公開されている生成AIサービスに、企業の機密情報や顧客の個人情報を入力することは、重大な情報漏洩に繋がる危険性があります。

入力されたデータが、AIの学習データとして再利用されたり、サービス提供者のサーバーに記録されたりする可能性があるためです。

企業で利用する場合は、入力したデータが学習に使われない設定が可能な有料プランや、セキュリティが確保された法人向けサービス、あるいは自社専用環境(プライベートクラウドなど)の利用が必須となります。

サイバー攻撃への悪用リスク

生成AIは、サイバー攻撃者にとっても強力なツールとなり得ます。

例えば、ターゲットの興味関心に合わせてパーソナライズされた、非常に巧妙なフィッシングメールの文面を大量に生成することができます。

また、プログラミング知識が乏しい攻撃者でも、マルウェア(悪意のあるプログラム)のコードを生成できてしまう可能性があります。

AIによってサイバー攻撃の手口がより高度化・巧妙化することへの対策が、企業にとって急務となっています。

人間の仕事が代替される可能性

生成AIの能力が向上するにつれて、これまで人間が行ってきた一部の業務がAIに代替される可能性が指摘されています。

特に、定型的な文章作成、データ入力、カスタマーサポートなどの事務的・定型的な業務は、AIによる自動化の影響を受けやすいと考えられています。

しかし、これは必ずしも悲観的なことだけではありません。

人間はAIに任せられる作業から解放され、より創造性や戦略的思考が求められる、付加価値の高い業務にシフトしていく機会と捉えることもできます。

ChatGPT AIができないこと・苦手なこと

ChatGPT AIは万能ではなく、人間のように振る舞いながらも、本質的にはできないことや苦手なことがあります。

その限界を知ることは、AIとの適切な役割分担を考え、過度な期待を避ける上で重要です。

感情の深い理解・共感

ChatGPT AIは、文章から感情を読み取ったり、共感しているかのようなテキストを生成したりすることはできます。

しかし、それはあくまで学習したデータパターンに基づいた「模倣」であり、人間のように本当に感情を理解し、共感しているわけではありません。

顧客からのクレーム対応や、部下の悩み相談など、相手の心に寄り添う真の共感が求められる場面では、依然として人間の役割が不可欠です。

倫理的・道徳的な最終判断

ChatGPT AIは、膨大な情報から客観的な事実や多様な意見を提示することは得意ですが、何が倫理的に正しく、道徳的に許されるかという最終的な価値判断を下すことはできません。

例えば、ビジネス上の重要な意思決定において、利益と倫理が対立するような複雑な状況で、最終的な責任を負う判断を下すのは人間の経営者や管理職の役割です。

AIはあくまで判断材料を提供するサポーターと位置づけるべきです。

完全にゼロからの創造性や直感

ChatGPT AIが生み出すコンテンツは、既存の膨大な学習データを組み合わせ、再構成したものです。

そのため、全く新しい概念や、時代を覆すような革新的なアイデアを「ゼロから」生み出す真の創造性は持っていません。

人間の持つ直感やひらめき、あるいは自身の原体験に基づいた独創的なビジョンなどは、AIには模倣できない領域です。

AIが生成したアイデアを、人間の創造性で飛躍させることが重要になります。

ChatGPT AI時代に淘汰されないビジネススキルと組織のあり方

ChatGPT AIの普及は、ビジネスパーソンに求められるスキルや、企業の組織のあり方に変化を促します。

AIを使いこなし、AIにはできない価値を発揮するためには、どのようなスキルや組織風土が必要になるのでしょうか。

求められるビジネススキル:創造性・発想力・課題発見力

AIが情報収集や資料作成といった作業を代替してくれるようになると、人間に求められるのは、AIに的確な指示を出し、そのアウトプットを活用して新たな価値を生み出す能力です。

具体的には、どのような課題を解決すべきかを見つけ出す「課題発見力」、AIを壁打ち相手にしながら新しいアイデアを生み出す「発想力」、そしてAIが生成したものを鵜呑みにせず、批判的に評価し、独自の視点を加えて昇華させる「創造性」といったスキルが、ますます重要になります。

求められる組織のあり方:失敗を許容し挑戦を促す企業風土

生成AIの活用は、試行錯誤の連続です。

「とりあえず使ってみる」「失敗から学ぶ」という姿勢がなければ、AIのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。

そのため、従業員がAIを使った新しい業務プロセスやサービス開発に積極的に挑戦できるよう、失敗を許容し、それを称賛するような企業風土の醸成が不可欠です。

トップダウンでAI活用を推進するだけでなく、現場からのボトムアップのアイデアや挑戦を奨励する文化が、企業の競争力を左右するでしょう。

企業で安全にChatGPT AIを使うための利用ガイドライン例

企業がChatGPT AIを導入する際は、情報漏洩や著作権侵害などのリスクを管理するため、明確な利用ガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することが極めて重要です。

ここでは、ガイドラインに盛り込むべき「推奨されること」と「禁止・注意すべきこと」の具体例を紹介します。

ChatGPT AIで推奨されること(例)

ガイドラインでは、生産性向上に繋がるAIのポジティブな活用方法を具体的に示すことが重要です。

・公開情報に基づいた一般的な知識の調査、情報収集

・アイデア出し、ブレインストーミングの壁打ち相手としての利用

・定型的なメール文面や社内文書のドラフト作成

・自身が作成した文章の誤字脱字チェック、表現の改善

・プログラミングコードの生成やデバッグの補助

これらの例を示すことで、従業員は安心してAIを業務に取り入れることができます。

ChatGPT AIで禁止・注意すべきこと(例)

一方で、リスクを回避するために、明確な禁止事項や注意事項を定める必要があります。

・顧客の個人情報、取引先の機密情報、未公開の財務情報などの入力【禁止】

・社外秘の技術情報やノウハウに関する情報の入力【禁止】

・AIが生成した情報をファクトチェックせずに、そのまま外部に公開すること【注意】

・AIが生成した文章や画像の著作権を確認せずに、商用利用すること【注意】

・会社のPC以外(私物端末など)での業務利用に関するルール遵守

これらのルールを定めることで、偶発的な情報漏洩やコンプライアンス違反を防ぎます。

ChatGPT AIが企業や組織にもたらす変化と未来予測

ChatGPT AIの技術は、今後さらに進化し、企業や組織のあり方を根底から変えていく可能性があります。

ここでは、AIがもたらすであろう未来の変化について、2つの側面から予測します。

AIによる経営者や管理職の意思決定支援

将来的には、AIが企業の経営データをリアルタイムで分析し、市場のトレンド予測や事業戦略のシミュレーションを行い、経営者の意思決定を支援することが当たり前になるでしょう。

「この新製品を投入した場合の売上予測とリスクは?」「競合他社がこの戦略を取った場合、どう対抗すべきか?」といった問いに対し、AIがデータに基づいた複数のシナリオと最適解を提示します。

これにより、経営者は経験や勘だけに頼るのではなく、データドリブンで、より迅速かつ的確な意思決定を下せるようになります。

AIとの協業による社員の生産性向上

AIは、人間の仕事を奪う存在ではなく、「優秀なアシスタント」や「協業パートナー」として、あらゆる社員の隣で働くようになります。

営業担当者はAIアシスタントから最適な提案先のリストアップや、商談のシミュレーションを受け、マーケターはAIと共に広告キャンペーンの最適化を行います。

すべての社員が、AIという強力なツールを使いこなし、単純作業から解放され、より創造的で人間的なコミュニケーションが求められる業務に集中できるようになるでしょう。

これにより、組織全体の生産性は飛躍的に向上すると予測されます。

【発展内容】ChatGPT AI・LLM技術に関する最新トレンド

ChatGPT AIやその基盤技術であるLLMの世界は、日進月歩で進化しています。

ここでは、今後のビジネス活用を考える上で知っておきたい、最新の技術トレンドを3つ紹介します。

これらの動向を把握しておくことで、次世代のAI活用の波に乗り遅れないようにしましょう。

マルチモーダルAIの進化

マルチモーダルAIとは、テキストだけでなく、画像、音声、動画など、複数の種類の情報(モーダル)を同時に理解し、処理できるAIのことです。

GoogleのGeminiやOpenAIのGPT-4oなどがその代表例です。

例えば、会議の動画をAIに見せるだけで、映像の人物の表情や音声のトーンから議論の雰囲気を読み取り、テキストの議事録だけでなく、会議の盛り上がり度をグラフ化するといった活用が考えられます。

これにより、AIはより人間の感覚に近い形で情報を処理できるようになり、応用範囲が格段に広がります。

特定領域に特化したLLMの開発

ChatGPTのような汎用的なLLMだけでなく、医療、金融、法律、製造業といった特定の専門領域のデータのみを学習させた「ドメイン特化型LLM」の開発が活発になっています。

汎用LLMよりも専門用語の理解が深く、業界特有の文脈を踏まえた、より高精度な回答が可能です。

例えば、医療分野では、論文データを学習したAIが医師の診断を補助したり、金融分野では、市場データを学習したAIが投資アドバイスを行ったりといった活用が期待されています。

自律型AIエージェントの登場

自律型AIエージェントとは、人間に与えられた曖昧な目標を達成するために、AI自らが計画を立て、必要なタスクをこなし、自己修正しながら目標達成まで自動で動き続けるAIのことです。

例えば、「来月の出張の手配をお願い」と指示するだけで、AIエージェントが自律的にフライトやホテルを比較・予約し、スケジュールをカレンダーに登録するといったことが可能になります。

単なる「ツール」から、自律的に業務を遂行する「パートナー」へと、AIの役割が進化していくでしょう。

【技術者向け】ChatGPT AIに関する技術動向とビジネス活用

このセクションでは、企業の技術者や開発担当者向けに、ChatGPT AI関連技術の動向を踏まえたビジネス活用の進め方について、より専門的な視点から解説します。

技術動向調査とプロトタイプ開発の進め方

生成AI技術は変化が速いため、常に最新の論文やオープンソースの動向(Hugging Faceなど)をウォッチすることが重要です。

ビジネス活用の検討においては、まず課題を特定し、その解決に最適なモデルや技術を選定します。

いきなり大規模な開発に着手するのではなく、特定のユースケースに絞って、APIを活用した小規模なプロトタイプ(PoC: Proof of Concept)を迅速に開発し、その効果と課題を検証するアジャイルなアプローチが有効です。

LLMのドメイン特化の必要性と評価アプローチ

汎用的なLLMは幅広い知識を持ちますが、社内用語や業界特有の専門知識には対応できない場合があります。

そのため、自社のドキュメントやデータを用いてLLMを追加学習させる「ファインチューニング」や、検索技術とLLMを組み合わせる「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」といった手法で、特定のドメインに特化させることが有効です。

特化させたLLMの性能評価は、単なる正答率だけでなく、業務効率が実際にどの程度向上したか、ユーザーの満足度はどうか、といったビジネス指標に基づいて多角的に行う必要があります。

生成AIのハッキングリスクと対策について

生成AIシステムは、従来のシステムとは異なる新たなセキュリティリスクに直面します。

代表的なものに「プロンプトインジェクション」があります。これは、攻撃者が巧妙なプロンプトを入力することで、AIに意図しない動作(機密情報の漏洩など)をさせる攻撃です。

対策としては、ユーザーからの入力値を無害化する処理(サニタイズ)や、AIの出力内容を監視し、不適切な応答をブロックする「ガードレール」と呼ばれる仕組みの導入が不可欠です。

OWASP(Open Web Application Security Project)が公開している「LLM Top 10」などを参考に、最新の脅威に対応していく必要があります。

AIに「的確な指示」を出せる人、出せない人

ChatGPTを業務で使い始めたものの、いまいち期待した答えが返ってこない。そう感じているなら、原因はAIではなく、あなたの「指示の出し方」にあるのかもしれません。AI時代に最も重要になるスキルの一つが、AIの能力を最大限に引き出す「質問力」や「指示力」です。これは単に詳しいプロンプトを書く技術ではありません。

AIを優秀なアシスタントとして使いこなす人は、まず最終的なゴールを明確に定義します。そして、そのゴールから逆算し、AIにどのような役割を与え、どのような手順で作業させ、どのような形式でアウトプットを求めるかを具体的に設計します。曖昧な指示でAIを混乱させるのではなく、思考のプロセスそのものをデザインし、AIをナビゲートする能力が問われるのです。

例えば、「市場調査をして」と丸投げするのではなく、「あなたは経験豊富なマーケティングアナリストです。30代女性向けの新しいスキンケア市場について、今後3年間の市場規模の推移を予測し、主要な競合3社の強みと弱みを分析した上で、私たちが参入すべきニッチな領域を3つ提案してください。レポートは箇条書きを主体に構成してください」といったように、役割、目的、手順、形式を明確に指示します。このようなAIとの対話を通じて、自らの思考も整理され、より質の高い成果物を生み出すことができるのです。

AIを使いこなす上で最も重要なのが、的確な「プロンプト(指示文)」です。こちらはChatGPTの精度を高めるプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-increase-accuracy/

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。