「ChatGPTってよく聞くけど、正式名称は何ていうの?」

「ChatGPTの『GPT』ってどういう意味なんだろう…。」

こういった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの正式名称とその由来、各単語が持つ意味、そしてその背景にある技術的な仕組みについて、初心者にも分かりやすく解説します。

さらに、無料版と有料版の違いや具体的な始め方、利用する上での注意点まで網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、ChatGPTという言葉の裏側にある本質的な意味を理解し、より深く、そして安全に活用できるようになるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの正式名称と基本的な概要

「ChatGPT」という言葉は、私たちの日常に急速に浸透しましたが、その正式名称や詳しい意味まで理解している人はまだ少ないかもしれません。

ここでは、ChatGPTの基本的な定義から、その名前が持つ由来、そして従来のAI技術と何が違うのかについて解説します。

ChatGPTとはそもそも何か?

ChatGPT(チャットジーピーティー)とは、アメリカの人工知能(AI)開発企業であるOpenAI(オープンエーアイ)社が開発した、対話に特化したAIチャットサービスのことです。

人間と話しているかのような自然で非常に流暢な文章を生成できるのが最大の特徴で、質問への回答はもちろん、文章の作成や要約、翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、多岐にわたるタスクをこなすことができます。

その高い性能から、2022年11月の公開以降、わずか2ヶ月で世界のユーザー数が1億人を突破するなど、これまでのAIの常識を覆す存在として大きな注目を集めています。

ChatGPTの正式名称の由来と背景

ChatGPTの正式名称は、「Chat Generative Pre-trained Transformer(チャット・ジェネレーティブ・プリトレインド・トランスフォーマー)」です。

この名称は、ChatGPTがどのような技術を基に作られているかを示しています。

「Chat」は対話形式のインターフェースを意味し、「GPT」は後述する「Generative Pre-trained Transformer」というAIの言語モデル技術の頭文字を取ったものです。

つまり、ChatGPTとは「GPTという言語モデル技術を使って、人間と対話(Chat)できるようにしたサービス」と理解すると分かりやすいでしょう。

このGPTという革新的な技術の存在が、ChatGPTの驚異的な性能を支えています。

ChatGPTと従来のチャットボットとの違い

これまでも、Webサイトの問い合わせ対応などで「チャットボット」は存在しました。

しかし、ChatGPTは従来のチャットボットとは一線を画す能力を持っています。

最大の違いは、「応答の柔軟性と文脈理解能力」にあります。

従来のチャットボットは、あらかじめ決められたルールやシナリオに沿って応答するのが基本でした。

そのため、想定外の質問には答えられなかったり、会話の流れを無視した的外れな回答をしたりすることがよくありました。

一方、ChatGPTは膨大な量のテキストデータを学習することで、文法や単語の意味だけでなく、文脈やニュアンスまで深く理解しています。

これにより、複雑な質問にも柔軟に答えたり、会話の流れを記憶して自然な対話を続けたりすることが可能になったのです。

ChatGPTの正式名称「Chat Generative Pre-trained Transformer」を徹底解説

ChatGPTの正式名称は、その技術的な特徴を的確に表す4つのキーワードで構成されています。

それぞれの単語の意味を理解することで、ChatGPTがなぜあれほど自然で高精度な文章を生成できるのか、その秘密に迫ることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

「Chat(チャット)」の意味

「Chat(チャット)」は、その名の通り「対話」を意味します。

これはChatGPTが、ユーザーとAIがメッセージを送り合う対話形式のインターフェースを持っていることを示しています。

従来のAIは、特定のタスクを実行するためのツールという側面が強いものでした。

しかし、ChatGPTは「チャット」という誰もが使い慣れた形式を採用したことで、専門知識がない人でも直感的にAIの高度な機能を利用できるようになったのです。

この親しみやすさが、ChatGPTが世界中で爆発的に普及した大きな要因の一つと言えるでしょう。

「Generative(生成的)」の意味

「Generative(生成的)」は、「生成AI」とも呼ばれ、新しいコンテンツをゼロから作り出す能力を意味します。

従来のAIの多くは、与えられたデータを分類したり、予測したりすること(識別系AI)が主な役割でした。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断する、といったタワーです。

それに対してChatGPTは、学習した膨大なデータの中から単語と単語の繋がりやパターンを学び、それらを組み合わせて全く新しい文章を「生成」します。

質問に答えるだけでなく、小説や詩を書いたり、プログラムコードを作成したりできるのは、この生成的(Generative)な能力があるからです。

「Pre-trained(事前学習済み)」の意味

「Pre-trained(事前学習済み)」は、ChatGPTが公開される前に、あらかじめ膨大な量のテキストデータを使って学習を済ませていることを意味します。

ChatGPTは、インターネット上に存在するウェブサイト、書籍、論文など、ありとあらゆるテキストデータを学習しています。

そのデータ量は数千億単語にも及ぶと言われており、この事前学習によって、言語の文法、単語の意味、文脈、さらには世界に関する幅広い知識を獲得しています。

私たちが何か質問をすると、ChatGPTがすぐに応答できるのは、この「事前学習」によって、あらかじめ言語に関する深い理解と膨大な知識を持っているからなのです。

「Transformer(トランスフォーマー)」の意味

「Transformer(トランスフォーマー)」は、2017年にGoogleが発表した画期的な深層学習モデル(ニューラルネットワークのアーキテクチャ)の名称です。

Transformerモデルの最大の特徴は、「Attention(アテンション)」と呼ばれる仕組みにあります。

この仕組みによって、文章中のどの単語が他のどの単語と関連が深いのかを効率的に捉えることができます。

例えば、「彼女は銀行の土手で本を読んでいる」という文章があった場合、Transformerは「銀行」と「土手」の関連性が低いことを理解し、文脈に合った適切な解釈を行います。

この技術の登場により、特に長い文章の文脈を正確に理解する能力が飛躍的に向上し、現在のChatGPTのような高性能な言語モデルの基礎となりました。

ChatGPTの正式名称から紐解く仕組みとGPT技術の進化

ChatGPTの驚異的な性能は、その正式名称にも含まれる「GPT」という技術に支えられています。

ここでは、ChatGPTを動かしている技術的な仕組みと、その中核をなす大規模言語モデル(LLM)、そしてGPTシリーズがどのように進化してきたのかを解説します。

ChatGPTの技術的な仕組み

ChatGPTは、前述の「Transformer」というアーキテクチャをベースにした、非常に巨大なニューラルネットワークで構成されています。

その仕組みを簡単に説明すると、ユーザーが入力した文章(プロンプト)を受け取ると、ChatGPTは次に来る確率が最も高い単語を予測し、それを文章の続きとして出力します。

そして、その新しく生成された単語を含んだ状態で、さらに次の単語を予測する…というプロセスを高速で繰り返すことで、自然な文章を生成しています。

この予測の精度を高めるために、インターネット上の膨大なテキストデータを「事前学習」し、人間からのフィードバックを基に微調整(ファインチューニング)を行うことで、より自然で人間にとって役立つ回答ができるように訓練されています。

大規模言語モデル(LLM)とは

大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)とは、その名の通り、非常に大規模なデータセットと深層学習を用いて構築された言語モデルのことです。

ChatGPTの頭脳である「GPT」も、このLLMの一種です。

LLMは、膨大な数のパラメータ(モデルが学習中に調整する内部変数)を持っており、これがモデルの表現力や性能の高さに直結します。

パラメータの数が多ければ多いほど、より複雑な言語のパターンやニュアンスを学習し、記憶することができます。

近年のAI技術の進化、特に計算能力の向上により、こうした巨大なモデルの構築が可能となり、ChatGPTのような人間と遜色ないレベルで対話できるAIが誕生しました。

GPTシリーズの進化と誕生の背景

ChatGPTに搭載されているGPTは、OpenAIによって長年研究・開発が続けられてきた技術です。

その進化の歴史は、現在のAIブームの背景を理解する上で非常に重要です。

最初の「GPT-1」は2018年に発表され、続く2019年にはパラメータ数を大幅に増やした「GPT-2」が登場し、その精度の高い文章生成能力で世界を驚かせました。

2020年に発表された「GPT-3」は、さらにパラメータ数を増やし、人間が書いた文章と見分けるのが困難なレベルにまで到達しました。

このGPT-3の対話能力をさらに強化し、誰もが使いやすいインターフェースに仕上げたのが、2022年に公開されたChatGPT(GPT-3.5ベース)です。

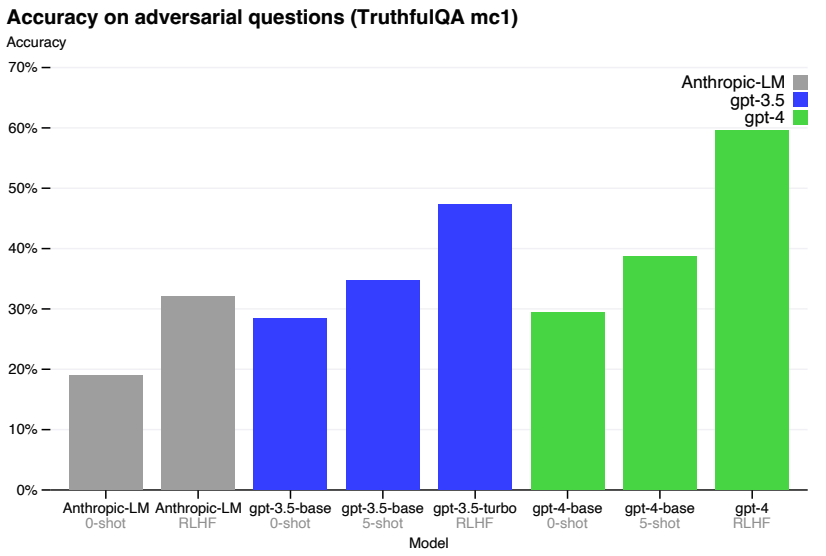

その後も進化は止まらず、より高度な推論能力を持つ「GPT-4」、そしてテキストだけでなく画像や音声も扱えるマルチモーダルAIである最新の「GPT-4o」へと発展を続けています。

こちらはGPTシリーズの性能を飛躍的に向上させたGPT-4の技術仕様やベンチマーク結果をまとめた、OpenAI公式の技術レポートです。合わせてご覧ください。 https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

ChatGPTの正式名称の能力を活かす!主な用途と活用事例

ChatGPTは、その正式名称が示す「生成的」な能力を活かして、ビジネスから日常生活まで、非常に幅広い分野で活用されています。

ここでは、ChatGPTの主な用途と具体的な活用事例をいくつか紹介します。

日常的な会話や相談

ChatGPTは、まるで人間と話しているかのような自然な対話が可能です。

日常のふとした疑問を質問したり、雑談の相手になってもらったり、あるいは悩み事を相談したりといった使い方ができます。

例えば、「今日の晩御飯、何にしよう?」「週末におすすめの旅行先を教えて」といった気軽な質問から、「仕事で悩んでいるんだけど、どうすればいいかな?」といった相談まで、壁打ち相手として活用することで、新たな気づきやアイデアを得られるかもしれません。

24時間365日、いつでも気軽に話せるパートナーとして、多くの人に利用されています。

情報収集や学習のサポート

ChatGPTは、膨大な知識を持つ優秀なアシスタントとしても機能します。

調べたいことについて質問すれば、インターネット上の情報を整理し、分かりやすく要約して提示してくれます。

例えば、歴史上の出来事について質問したり、難しい専門用語の意味を解説してもらったり、プログラミングのコードを学習したりと、あらゆる分野の学習をサポートします。

単に情報を提示するだけでなく、追加の質問をしたり、分からない点を深掘りしたりすることで、より効率的に知識を深めることが可能です。

ただし、情報の正確性には注意が必要なため、重要な情報については必ず一次情報で確認することが大切です。

文章作成や要約などのクリエイティブ作業

ChatGPTの「生成」能力は、クリエイティブな作業において特にその真価を発揮します。

ビジネスメールの作成、ブログ記事の執筆、プレゼンテーションの構成案作成、会議の議事録の要約など、文章に関わるあらゆるタスクを効率化できます。

例えば、「丁寧な言葉遣いで取引先への謝罪メールを作成して」「〇〇というテーマでブログ記事のアイデアを5つ出して」のように依頼するだけで、質の高い下書きを瞬時に作成してくれます。

これにより、文章作成にかかる時間を大幅に削減し、より本質的な業務に集中することができます。

ChatGPT APIを活用したチャットボットの事例

ChatGPTの技術は、API(Application Programming Interface)を通じて、他のサービスに組み込むことも可能です。

実際に多くの企業がChatGPT APIを活用し、自社のサービスを強化しています。

代表的な例が、カスタマーサポート用のチャットボットです。

従来のシナリオ型のチャットボットとは異なり、ChatGPTを組み込むことで、より複雑で曖昧なユーザーからの問い合わせにも人間のように柔軟に対応できるようになります。

これにより、顧客満足度の向上と、サポート担当者の負担軽減を同時に実現できます。

その他にも、語学学習アプリの会話パートナーや、オンライン教育サービスのチューターなど、様々な分野で応用が進んでいます。

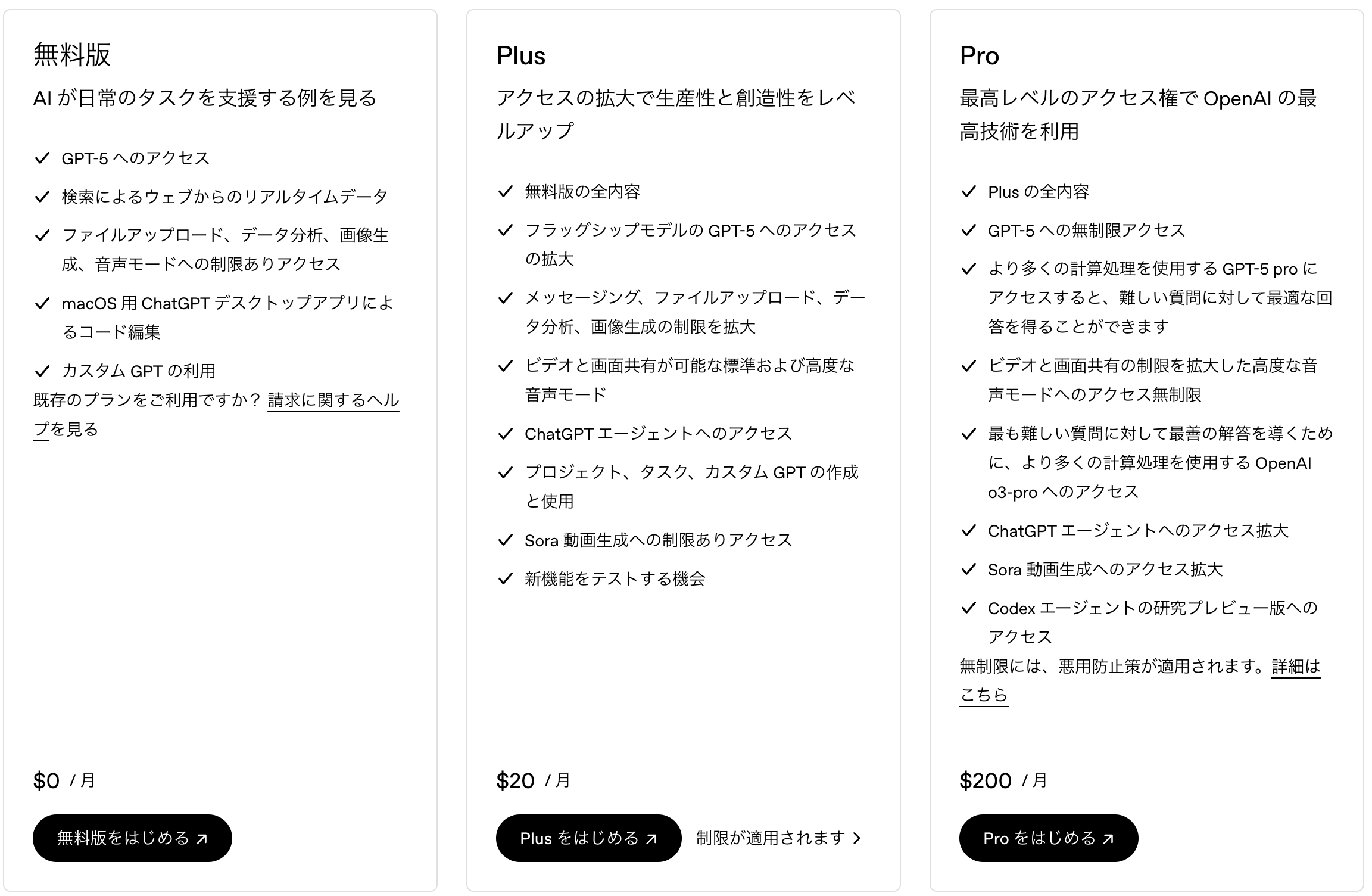

ChatGPTの正式名称は無料で使える?有料版との違いを解説

高性能なChatGPTですが、無料で利用できるプランも用意されています。

一方で、さらに高機能な有料版も存在します。

ここでは、無料版と有料版それぞれの特徴と、最新のGPTモデルについて解説します。

無料版でできること

ChatGPTは、アカウントを登録するだけで誰でも無料で使い始めることができます。

無料版では、主に「GPT-3.5」というモデルを利用でき、日常的な質問への回答、文章の作成や要約など、基本的な機能のほとんどを体験することが可能です。

初めてChatGPTに触れる方や、個人的な用途でたまに利用する程度であれば、無料版でも十分にその性能を体感できるでしょう。

ただし、アクセスが集中する時間帯には利用が制限されたり、応答速度が遅くなったりすることがあります。

また、最新の機能やより高性能なモデルへのアクセスはできません。

有料版(ChatGPT Plus)の特徴とメリット

より高度な機能や快適な利用環境を求めるユーザー向けに、月額制の有料プラン「ChatGPT Plus」が提供されています。

ChatGPT Plusに登録すると、いくつかの大きなメリットがあります。

まず、無料版よりも高性能な最新モデル(GPT-4oなど)に優先的にアクセスできます。

これにより、より複雑な推論や長文の理解、精度の高い文章生成が可能になります。

また、アクセスが集中している時間帯でも快適に利用できるほか、DALL-E 3による画像生成機能や、データ分析機能(Advanced Data Analysis)など、Plusユーザー限定の先進的な機能も利用できます。

最新モデルGPT-4o・GPT-4o mini・GPT-4 Turboとは?

OpenAIは継続的にモデルの開発を進めており、複数のバージョンが存在します。

「GPT-4 Turbo」は、従来のGPT-4をより高速かつ低コストで利用できるようにしたモデルで、非常に高い性能を誇ります。

最新モデルである「GPT-4o(omni)」は、テキストだけでなく音声や画像も統合的に処理できるマルチモーダルAIです。

人間とほぼ同じ速度で音声対話ができるなど、応答速度と性能が飛躍的に向上しており、現在、無料ユーザーでも一部利用が可能になっています。

さらに、「GPT-4o mini」は、GPT-4oの能力を維持しつつ、より小型で高速、かつ安価に利用できるモデルとして発表されており、今後のさらなる活用が期待されています。

ChatGPTの正式名称を今すぐ体験!始め方と日本語での使い方

ChatGPTは、難しい設定は一切不要で、誰でも簡単に始められます。

ここでは、PCのブラウザ版とスマートフォンのアプリ版、それぞれの始め方と、より良い回答を引き出すためのコツについて解説します。

【PC】ブラウザ版の始め方と使い方

PCでChatGPTを利用する場合、特別なソフトウェアのインストールは不要です。

Webブラウザから公式サイトにアクセスするだけで始められます。

- まず、OpenAIの公式サイトにアクセスします。

- 「Sign up」ボタンをクリックし、メールアドレス、Googleアカウント、Microsoftアカウント、Appleアカウントのいずれかを使ってアカウントを登録します。

- 登録が完了すると、すぐにチャット画面が表示されます。

- 画面下部にある入力ボックスに、質問や指示したい内容を日本語で入力し、送信ボタンを押すだけです。AIからの回答がすぐに表示され、対話を開始できます。

【スマホ】アプリ版の始め方と使い方

ChatGPTには、iOSとAndroidに対応した公式スマートフォンアプリもあります。

アプリ版なら、いつでもどこでも手軽にChatGPTを利用できます。

- App StoreまたはGoogle Playストアで「ChatGPT」と検索し、OpenAIの公式アプリをインストールします。

- アプリを開き、PC版と同様にアカウントを登録またはログインします。

- 基本的な使い方はブラウザ版と同じで、画面下の入力欄にテキストを入力して送信します。

- アプリ版の大きな特徴として、音声入力機能があります。マイクのアイコンをタップすれば、話しかけるだけで質問や指示を入力できるため、非常に便利です。

回答の精度を上げるプロンプト(命令文)の重要性

ChatGPTからより的確で質の高い回答を引き出すためには、「プロンプト」と呼ばれるAIへの指示や質問の仕方が非常に重要になります。

同じことを聞くのでも、プロンプトの書き方次第で回答の質が大きく変わることがあります。

良いプロンプトのコツは、「具体的で明確な指示を出すこと」です。

例えば、単に「日本の歴史を教えて」と聞くよりも、「日本の鎌倉時代の特徴について、政治、文化、社会の3つの観点から小学生にも分かるように500字程度で説明してください」と指示する方が、あなたが求める回答を得やすくなります。

役割を与える(例:「あなたはプロの編集者です」)、出力形式を指定する(例:「箇条書きで出力してください」)といった工夫も有効です。

AIを使いこなす上で最も重要なのが、的確な「プロンプト(指示文)」です。こちらはChatGPTの精度を高めるプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-increase-accuracy/

ChatGPTの正式名称を利用する際の注意点

ChatGPTは非常に便利なツールですが、万能ではありません。

その仕組み上、いくつかの注意点やリスクが存在します。

安全に活用するために、以下の点を必ず理解しておきましょう。

間違った情報を回答する可能性(ハルシネーション)

ChatGPTは、学習したデータに基づいて、もっともらしい単語の繋がりを生成して回答を作成します。

そのため、事実と異なる情報や、存在しない情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまうことがあります。

これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。

特に、専門的な情報や最新の出来事、固有名詞などについては、情報が間違っている可能性があります。

ChatGPTが生成した情報を鵜呑みにせず、重要な内容については必ず信頼できる情報源(公式サイトや公的機関の発表など)で事実確認(ファクトチェック)を行う習慣をつけましょう。

ChatGPTが事実ではない情報を生成する「ハルシネーション」は大きな課題ですが、こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

回答の転載による著作権侵害のリスク

ChatGPTが生成した文章の著作権の扱いは、まだ法的に明確になっていない部分が多く、注意が必要です。

ChatGPTは、学習データに含まれる著作物を基に文章を生成するため、意図せず既存のコンテンツと酷似した文章を生成してしまう可能性がゼロではありません。

特に、生成された文章をブログ記事やレポートなどでそのまま公開・利用する場合、他者の著作権を侵害してしまうリスクがあります。

生成された内容はあくまで下書きやアイデア出しの参考と捉え、最終的には自分の言葉で表現し直す、コピーコンテンツチェックツールで確認するなどの対策を講じることが重要です。

機密情報や個人情報を入力しない

ChatGPTに入力したデータは、原則としてAIの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、会社の内部情報や取引先の情報といった機密情報、あるいは自分や他人の氏名、住所、電話番号などの個人情報を絶対に入力してはいけません。

万が一、これらの情報が外部に漏洩した場合、深刻な問題に発展する可能性があります。

ChatGPTは便利なツールですが、セキュリティ意識を常に持ち、入力する情報には細心の注意を払う必要があります。

法人向けプランでは入力内容が学習に利用されない設定も可能ですが、個人で利用する際は特に注意が必要です。

アップデートで進化し続けるChatGPTの正式名称

ChatGPTは、公開されてからも驚異的なスピードで進化を続けています。

ここでは、近年の主なアップデートや新機能について紹介します。

ChatGPTの未来の可能性を感じさせる、エキサイティングな動向ばかりです。

大企業向け「ChatGPT Enterprise」の登場

セキュリティや管理機能を強化した、大企業向けのプラン「ChatGPT Enterprise」が登場しています。

このプランでは、入力したデータがAIの学習に利用されることはなく、高度なデータ暗号化など、企業の厳しいセキュリティ基準に対応した機能が提供されます。

また、利用状況を管理できるダッシュボード機能や、通常版よりも高速なGPT-4への無制限アクセスなど、ビジネス利用に特化した様々なメリットがあります。

これにより、多くの企業が情報漏洩のリスクを懸念することなく、業務効率化のためにChatGPTを本格的に導入し始めています。

音声・画像認識機能の展開

近年のアップデートにより、ChatGPTはテキストだけでなく、音声や画像も理解できるようになりました(マルチモーダル機能)。

スマートフォンアプリでは、マイクを通してChatGPTと音声で会話することが可能です。

単なる音声入力ではなく、AIが感情を込めて返答してくれるため、より人間と話しているかのような自然なコミュニケーションが体験できます。

また、アプリから写真を撮ったり、画像をアップロードしたりして、その内容について質問することもできます。

例えば、ランドマークの写真をアップして「これは何?」と質問したり、外国語のメニューを写真に撮って翻訳してもらったりといった活用が可能です。

簡単な会話からの画像生成

有料版のChatGPT Plusでは、画像生成AI「DALL-E 3」が統合されており、チャットで指示するだけで高品質な画像を生成できるようになりました。

「夕焼けの海を飛ぶ青い鳥の絵を描いて」や「近未来的な都市の風景をサイバーパンク風に描いて」のように、生成したい画像のイメージを文章で伝えるだけで、AIがその内容を解釈してオリジナルの画像を生成してくれます。

特別なスキルは不要で、簡単な会話を通じて誰でもクリエイティブな画像作成ができるこの機能は、デザインのアイデア出しや資料作成の挿絵など、様々な場面で活用されています。

ChatGPTの正式名称に関するよくある質問

ここでは、ChatGPTの正式名称やその利用に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

ChatGPTは誰が作ったの?

ChatGPTは、アメリカのサンフランシスコに拠点を置く、人工知能(AI)の研究・開発企業「OpenAI(オープンエーアイ)」によって開発されました。

OpenAIは、「人類全体に利益をもたらすような友好的なAIを普及・発展させること」を目的として、2015年に設立された非営利団体からスタートしました。

現在は利益上限付きの企業形態となっており、ChatGPTの他にも、画像生成AIの「DALL-E」や動画生成AI「Sora」など、革新的なAI技術を次々と発表しています。

ChatGPTは日本語で使える?設定方法は?

はい、ChatGPTは日本語に完全対応しています。

特別な設定は一切不要で、公式サイトやアプリの入力欄に日本語で質問や指示を入力するだけで、AIが自動的に日本語で回答してくれます。

インターフェースも日本語化されており、直感的に操作することが可能です。

もし英語で表示される場合は、ブラウザの設定やアカウント設定で言語を日本語に変更することで対応できますが、基本的にはアクセスした環境に合わせて自動で言語が設定されます。

翻訳の精度も非常に高く、自然な日本語で利用できるのが大きな特徴です。

ChatGPTに利用制限はある?

ChatGPTには、プランによって利用制限が設けられています。

無料版で利用できるGPT-3.5モデルは、基本的には制限なく利用できますが、短時間に大量のリクエストを送ると一時的に制限がかかることがあります。

有料版のChatGPT Plusで利用できる高性能なモデル(GPT-4oなど)には、一定時間内に送信できるメッセージの数に上限が設定されています。

例えば、「3時間ごとに40メッセージまで」といった制限です。

この制限は、サーバーへの負荷を分散し、すべてのユーザーに安定したサービスを提供するために設けられています。

上限に達した場合は、指定された時間が経過すると再び利用できるようになります。

ChatGPTを「凡庸なアシスタント」から「最強の秘書」に育てる3つの習慣

ChatGPTの基本的な使い方をマスターしたあなた、次のステップに進んでみませんか。多くの人がChatGPTを単なる「検索エンジンの代用品」として使ってしまい、その真のポテンシャルを引き出せていません。しかし、ほんの少し使い方を工夫するだけで、ChatGPTはあなたの思考スタイルや専門分野を理解し、パーソナライズされた「最強の秘書」へと進化します。ここでは、AIを自分専用にカスタマイズし、他のユーザーと圧倒的な差をつけるための3つの習慣を紹介します。

習慣①:あなただけの「取扱説明書」をAIに教え込む

ChatGPTには、あなたの情報や応答の好みをあらかじめ記憶させておける「カスタム指示」という機能があります。これを活用しない手はありません。「私について」の欄には、あなたの職業、専門分野、目標、文章のスタイルなどを具体的に記述します。「応答の形式」の欄には、常に箇条書きで要約を最初に入れてほしい、専門用語は必ず解説を加えてほしい、といったルールを設定します。これを設定するだけで、毎回同じ指示を繰り返す手間が省け、ChatGPTは常にあなたの意図を汲んだ最適な回答を生成するようになります。

習慣②:一つのチャットを「専門家」として育て続ける

新しい質問のたびに新しいチャットを始めるのは、実は非常にもったいない使い方です。特定のテーマについては、同じチャットスレッドで対話を続けることを意識しましょう。例えば、「マーケティング戦略」というチャットを作り、関連する質問や議論をすべてその中で行います。すると、そのチャット内のAIは過去の文脈をすべて記憶しているため、どんどんその分野の「専門家」として賢くなっていきます。回を重ねるごとに、あなたのビジネスやプロジェクトの背景を深く理解した、的確なアドバイスをくれるようになります。

習慣③:AIの回答を「鵜呑み」にせず「再質問」で鍛える

AIから完璧な回答が返ってくると、つい思考停止してしまいがちです。しかし、そこから一歩踏み込むのが「賢くなる人」の使い方です。「その回答の根拠は何ですか?」「他に考えられる選択肢はありますか?」「その提案の潜在的なリスクを3つ挙げてください」といったように、批判的な視点で再質問を投げかけてみましょう。これにより、情報の正確性を高められるだけでなく、多角的な視点を得ることができます。AIを安易な答えをくれる機械ではなく、思考を深めるためのパートナーとして扱うことで、あなた自身の思考力も同時に鍛えられていくのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。