「会社でChatGPTを使いたいけど、セキュリティが心配…」

「ChatGPTの企業向けプランって、個人向けと何が違うの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、OpenAI公式が提供するChatGPTの企業向けプラン「Business」と「Enterprise」について、料金や機能、個人向けプランとの違いを徹底的に解説します。

さらに、具体的な導入ステップやビジネスでの活用シーン、導入前に知っておくべき注意点まで網羅的にご紹介します。

業務効率化や生産性向上を目指す企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの2つの企業向けプラン

ここからは、OpenAIが公式に提供している企業向けプラン「ChatGPT Business」と「ChatGPT Enterprise」の2つを解説します。

- ChatGPT Business

- ChatGPT Enterprise

これらのプランは、個人向けプランと比較してセキュリティや管理機能が強化されており、企業が安心して利用できる設計になっています。

それでは、1つずつ順に解説します。

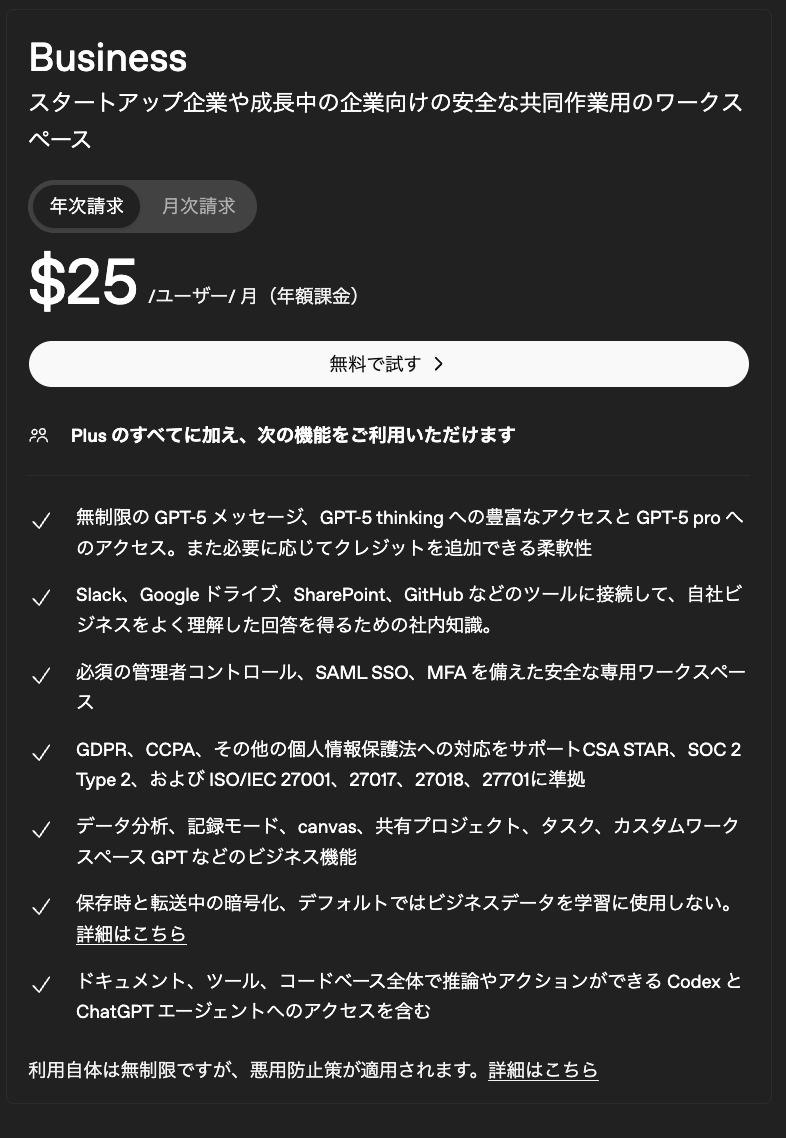

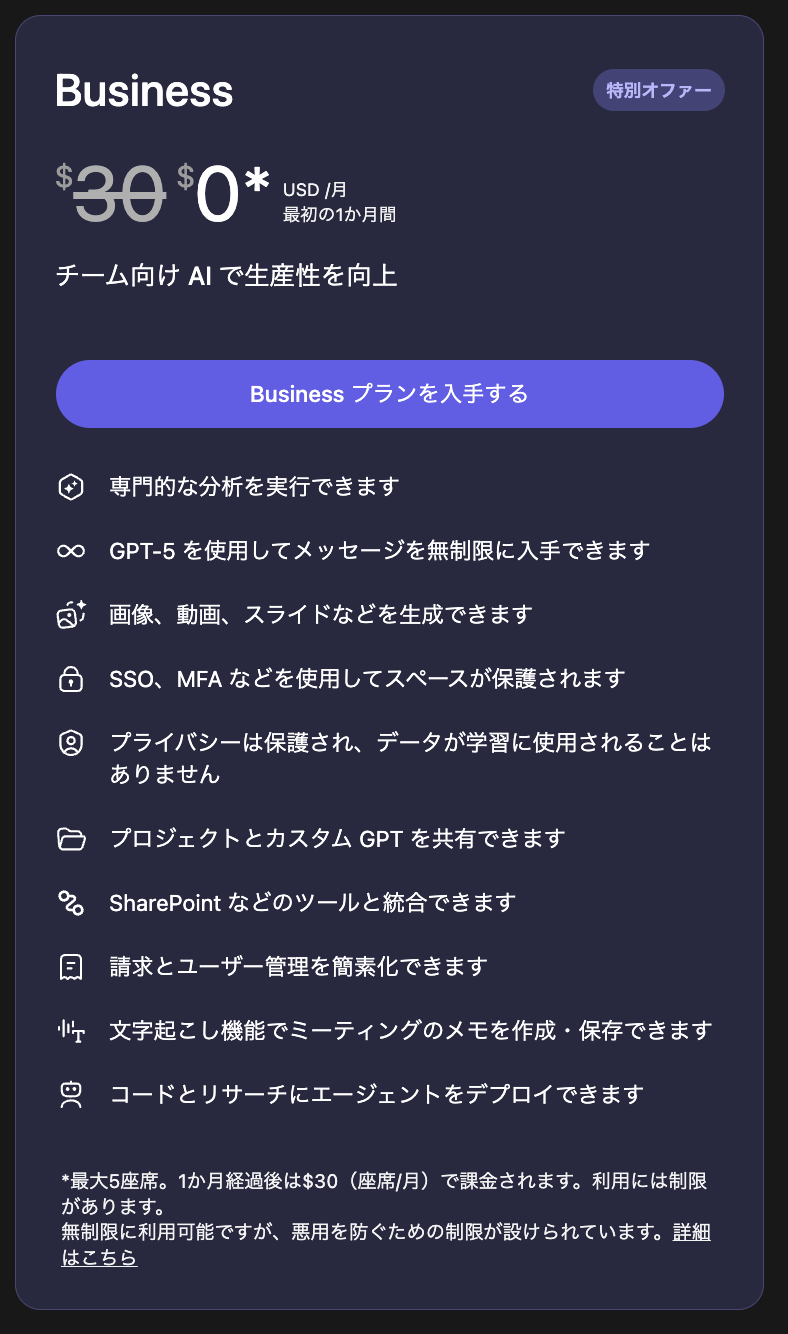

ChatGPT Business

ChatGPT Businessは、中小企業やチーム単位での利用を想定したプランです。

ユーザー管理機能やチーム専用のワークスペースが提供され、入力したデータがAIの学習に利用されない点が大きな特徴です。

月額料金は1ユーザーあたり30ドル(月払い)または25ドル(年払い)で、最低2ユーザーから契約できます。

GPT-4oなどの最新モデルへの高速アクセス、より長い文章の読み込み、高度なデータ分析機能など、ChatGPT Plusの全機能に加えて、チームでの共同作業を効率化するための機能が備わっています。

管理コンソールを通じてメンバーの追加や削除が簡単に行えるため、プロジェクト単位での導入や、特定の部署でのスモールスタートに適しています。

こちらはOpenAI公式サイトの、ChatGPT Businessプランに関する詳細ページです。合わせてご覧ください。 https://openai.com/chatgpt/team

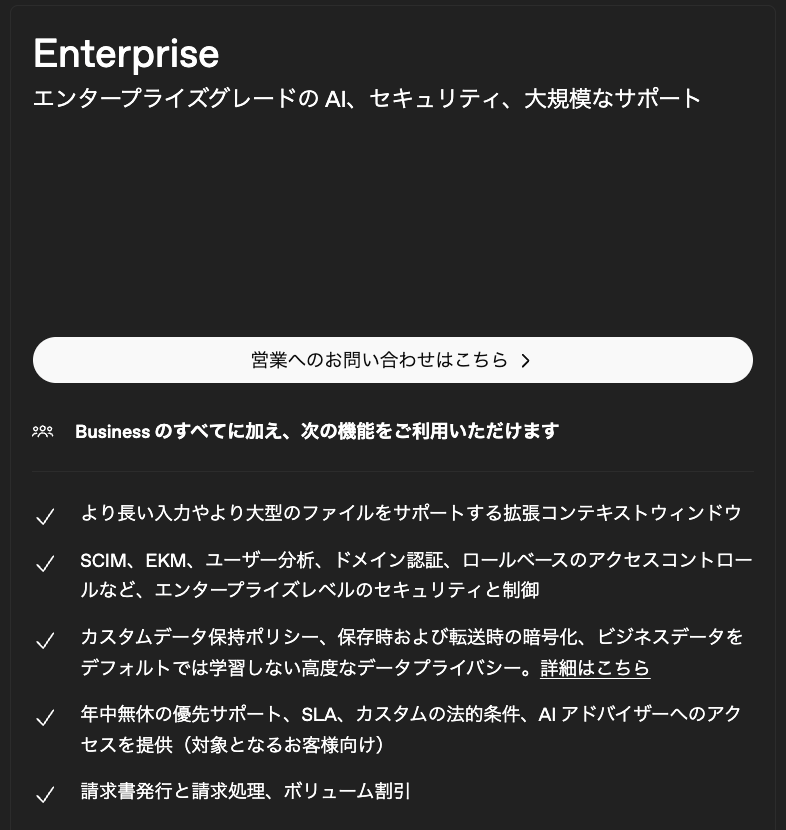

ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterpriseは、より高度なセキュリティと管理機能、カスタマイズ性を求める大企業向けの最上位プランです。

料金は非公開で、企業の規模や利用状況に応じて個別に見積もりが必要となります。

Businessプランの全機能に加え、SAML認証(SSO)によるセキュアなアクセス管理、ユーザーの利用状況を把握できる分析ダッシュボード、無制限のAPIクレジットなど、大規模な組織での運用を円滑にするための機能が充実しています。

また、企業のデータを活用して特定の業務に特化したカスタムAIモデルを構築することも可能です。

業界最高水準のセキュリティ基準(SOC 2 Type 2準拠など)に準拠しており、機密情報を扱うことが多い金融機関や大手製造業などでも安心して導入できます。

こちらはOpenAI公式サイトの、ChatGPT Enterpriseプランに関する詳細ページです。合わせてご覧ください。 https://openai.com/chatgpt/enterprise/

ChatGPT企業向けプランと他プランとの違い

ここでは、ChatGPTの企業向けプランが、無料プランや個人向けの有料プランとどのように違うのかを比較解説します。

- 無料プラン(Free Plan)との違い

- 有料個人向けプラン(ChatGPT Plus)との違い

- ChatGPT BusinessとEnterpriseの違い

それぞれの違いを理解し、自社のニーズに最適なプランを選択しましょう。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

無料プラン(Free Plan)との違い

無料プランと企業向けプランの最も大きな違いは、セキュリティと機能制限です。

無料プランでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があるため、企業の機密情報や個人情報の入力は推奨されません。

一方、企業向けプランでは入力データが学習に使われることはなく、情報漏洩のリスクが大幅に低減されています。

また、無料プランではGPT-3.5がメインモデルとなり、最新モデルであるGPT-4oの利用には制限があります。

企業向けプランではGPT-4oへ優先的にアクセスでき、より高精度な回答を高速で得られるほか、データ分析やファイルアップロードなどの高度な機能も制限なく利用できます。

有料個人向けプラン(ChatGPT Plus)との違い

月額20ドルで利用できる有料個人向けプラン「ChatGPT Plus」は、最新モデルへのアクセスや高度な機能を使える点で企業向けプランと共通しています。

しかし、決定的な違いは管理機能とセキュリティにあります。

ChatGPT Plusはあくまで個人利用を想定しているため、複数人のアカウントを管理する機能がありません。

一方、企業向けプランには管理コンソールがあり、管理者が従業員のアカウントを一元管理できます。

また、セキュリティ面でも、ChatGPT Plusは入力データが学習に利用される可能性があるのに対し、企業向けプランではデフォルトで学習に利用されない設定になっています。

ビジネスで利用するなら、情報ガバナンスの観点から企業向けプランが必須と言えるでしょう。

ChatGPT BusinessとEnterpriseの違い

中小企業向けのBusinessプランと大企業向けのEnterpriseプランでは、主に管理機能、セキュリティレベル、カスタマイズ性に違いがあります。

Businessプランは基本的なユーザー管理機能を提供しますが、EnterpriseプランではSAML認証(SSO)やドメイン検証、詳細な利用分析ダッシュボードなど、より高度な管理機能が備わっています。

セキュリティに関しても、両プランとも入力データを学習に利用しない点は共通ですが、EnterpriseプランはSOC 2 Type 2などの第三者認証を取得しており、より厳格なセキュリティ要件に応えます。

また、Enterpriseプランでは、企業の特定ニーズに合わせてAIをカスタマイズするオプションや、専任のサポート担当者による手厚い支援が提供される点も大きな違いです。

こちらのChatGPT公式料金サイトも併せてご参考ください。

【簡単】ChatGPT法人向けプランの始め方

ここでは、ChatGPTの企業向けプランを導入するための具体的なステップを紹介します。

- ChatGPT Businessプランの始め方

- ChatGPT Enterpriseプランの始め方

プランによって申し込み方法が異なるため、それぞれの手順を確認していきましょう。

ChatGPT Businessプランの始め方

ChatGPT Businessプランは、公式サイトからオンラインで簡単に申し込むことができます。

まず、ChatGPTの公式サイトにアクセスし、料金プランのページから「Business」を選択します。

次に、チームのワークスペース名や支払い情報を入力し、アカウントを作成します。

最後に、管理コンソールから利用させたい従業員をメールアドレスで招待すれば、すぐに利用を開始できます。

支払い方法はクレジットカードに対応しており、月払いと年払いから選択可能です。

手軽に始められるため、まずは部署単位で試してみて、効果を検証しながら全社展開を検討するのがおすすめです。

ChatGPT Enterpriseプランの始め方

ChatGPT Enterpriseプランの導入は、OpenAIの営業担当者への問い合わせから始まります。

公式サイトのEnterpriseプラン紹介ページにある「営業担当に問い合わせる」ボタンから、問い合わせフォームにアクセスします。

フォームには、会社名、氏名、連絡先、従業員数など、企業の基本情報を入力します。

後日、OpenAIの担当者から連絡があり、企業の具体的な課題や利用想定についてヒアリングが行われます。

そのヒアリング内容を基に、企業のニーズに合わせた利用プランや料金の見積もりが提示されます。

契約内容に合意した後、導入に向けた具体的な手続きが進められる流れとなります。

導入プロセスには専門のサポートが付くため、技術的な知識に不安がある場合でも安心です。

問い合わせサイトURL:https://chatgpt.com/ja-JP/contact-sales

公式ChatGPT法人向けプラン以外の代替案

OpenAIの公式プラン以外にも、企業でChatGPTを利用する方法はいくつか存在します。

- ChatGPTのAPIを利用して自社で開発する

- 社員が個人で契約し手当を支給する

- 各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて検討しましょう。

ChatGPTのAPIを利用して自社で開発する

自社の業務に完全に特化した形でChatGPTを活用したい場合、API(Application Programming Interface)を利用して独自のシステムやツールを開発する方法があります。

APIを利用することで、社内のデータベースと連携させ、顧客からの問い合わせに自動応答するチャットボットを構築したり、業務日報を分析してサマリーを自動生成するツールを作成したりできます。

開発には専門的な知識とコストが必要になりますが、自社の業務プロセスに最適化された、他にないAIソリューションを実現できるのが最大のメリットです。

データセキュリティを自社環境内で完結させられるため、非常に高いレベルのセキュリティを求める企業にも適しています。

生成AIの自社開発についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

社員が個人で契約し手当を支給する

最も手軽な方法として、従業員が個人でChatGPT Plusを契約し、その費用を会社が手当として支給するケースも考えられます。

この方法のメリットは、導入までの手続きが非常に簡単で、すぐに利用を開始できる点です。

しかし、セキュリティ面での懸念が最も大きい方法でもあります。

会社として利用状況を管理・監督することができず、従業員が誤って機密情報を入力してしまうリスクを完全に排除できません。

また、シャドーIT(会社が許可していないサービスの利用)を助長する可能性もあります。

あくまで正式な企業向けプランを導入するまでの暫定的な措置か、セキュリティ要件が厳しくない業務に限定して利用を許可するなど、慎重な判断が求められます。

ChatGPT Plusプランについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

現在、多くのITベンダーが、ChatGPTを基盤とした独自の法人向けサービスを提供しています。

これらのサービスは、OpenAIの公式プランにはない付加価値を提供しているのが特徴です。

例えば、特定の業界知識を学習させたAIモデルや、既存の社内システム(SFA/CRMなど)と連携できる機能、日本語での手厚い導入サポートなどが挙げられます。

セキュリティ面でも、Azure OpenAI Serviceを利用して日本国内のデータセンターで情報を管理するなど、独自の対策を講じているサービスもあります。

導入の手軽さと機能の豊富さを両立したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

次の章で、具体的におすすめのChatGPT法人向けサービスについて解説していきます。

【厳選】ChatGPT法人向けサービスおすすめ3選

企業の生産性向上や業務効率化に役立つ、おすすめのChatGPT活用サービスを3つ厳選しました。生成AIサービスは多岐にわたりますが、文章作成やデータ分析に強いものから、会議の議事録作成に特化したものまで、それぞれの得意分野は異なります。

導入を検討する際は、セキュリティ要件や連携させたい既存ツール(Google WorkspaceやMicrosoft 365など)との相性を考慮することが重要です。以下の比較表と各サービスの解説を参考に、自社の課題に最適なツールを選定してください。

| サービス名 | 主な特徴 | おすすめの用途 |

| Taskhub | セキュリティ特化・法人向け機能 | 社内データの安全な活用・管理 |

| Gemini | Google製品との高度な連携 | Google Workspaceユーザー・マルチモーダル処理 |

| Copilot | Microsoft 365アプリとの統合 | WordやExcel、PPT作成の効率化 |

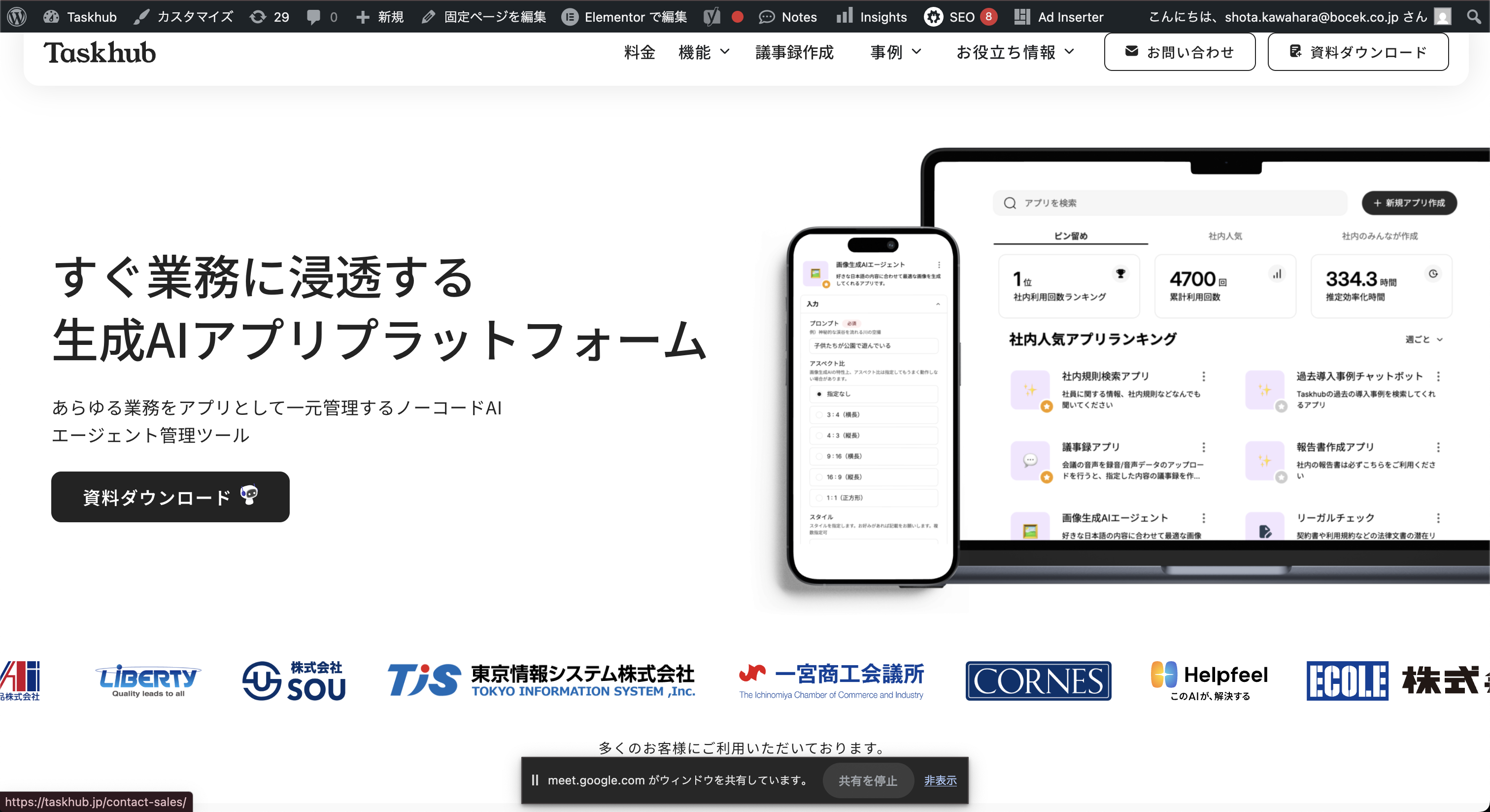

Taskhub

Taskhubは、企業が安心してChatGPTを利用できる環境を提供することに特化した法人向けサービスです。

入力したデータがAIの学習に利用されない仕様になっており、機密情報を扱う企業でもセキュリティリスクを抑えて導入できる点が最大の強みです。

また、プロンプトのテンプレート共有機能や、利用状況の管理機能など、組織での運用を前提とした機能が充実しています。

社内独自のナレッジベースを構築したい場合や、全社的に生成AI活用を推進したい企業に適しています。

Taskhub サービス公式HP:https://taskhub.jp/

Gemini

Googleが提供する生成AIであり、Google Workspaceとの親和性が非常に高いサービスです。

Googleドキュメント、スプレッドシート、Gmailなどの主要アプリと連携し、情報の抽出や文章のドラフト作成をシームレスに行えます。

また、テキストだけでなく画像、音声、動画、コードなど複数の種類の情報を同時に理解・処理できるマルチモーダル性能に優れています。最新情報の検索能力も高く、リサーチ業務やGoogleのエコシステムをメインに利用している企業にとって強力なツールとなります。

Gemini サービス公式HP:https://gemini.google/jp/about/?hl=ja

Copilot

Microsoftが提供するAIアシスタントで、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、TeamsといったMicrosoft 365アプリに組み込まれている点が特徴です。

例えば、Wordでの文書下書き、Excelでのデータ分析やグラフ作成、PowerPointでのプレゼンテーション資料作成を、自然言語の指示だけでサポートしてくれます。

普段の業務フローを変えることなくAIの力を活用できるため、Microsoft製品を中心に業務を行っている企業であれば、最も導入効果を感じやすいサービスの一つです。

Copilot サービス公式HP:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot

これらのサービス以外にも、生成AIに関する企業をできるだけ多く知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。網羅的に解説しております。

ChatGPT企業向けプランが実際にビジネス活用されるシーン5選

ここでは、ChatGPTの企業向けプランが実際のビジネスシーンでどのように活用されているのか、具体的な例を5つ紹介します。

- メールや文書の作成

- 情報収集・リサーチ

- アイデアの壁打ち

- プログラミングのコード生成・レビュー

- 翻訳・要約

これらの活用例を参考に、自社の業務にどう活かせるかをイメージしてみてください。

メールや文書の作成

ビジネスメールの作成は、ChatGPTが得意とする業務の一つです。

取引先へのお礼メールやクレーム対応の文面、社内向けの報告書やプレスリリースの下書きなど、TPOに合わせた文章を瞬時に生成できます。

箇条書きで伝えたい要点を入力するだけで、丁寧で分かりやすい文章に整えてくれるため、作成時間を大幅に短縮できます。

特に、定型的なやり取りが多い部署では、テンプレートを作成しておくことで、さらなる効率化が期待できるでしょう。

文書作成にかかる時間を削減し、より創造的な業務に集中できます。

ChatGPTでメール文章を作成する方法について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

情報収集・リサーチ

市場調査や競合分析などのリサーチ業務にもChatGPTは役立ちます。

特定の業界の最新動向や、競合他社の新製品に関する情報を尋ねるだけで、インターネット上から関連情報を収集し、要点をまとめて提示してくれます。

従来であれば、複数のウェブサイトを閲覧し、情報を取捨選択する必要がありましたが、その手間を大幅に削減できます。

ただし、ChatGPTが提供する情報は必ずしも最新かつ正確であるとは限らないため、最終的なファクトチェックは人間が行うことが重要です。

あくまでリサーチの初動を効率化するアシスタントとして活用するのが賢明です。

こちらはChatGPTでリサーチを効率化する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-research/

アイデアの壁打ち

新しい企画やサービスのアイデア出しに行き詰まった際、ChatGPTは優秀な壁打ち相手になります。

「若者向けの新しいSNSのアイデアを10個出して」といった具体的な指示から、「業務効率を改善するための新しいアプローチは?」といった抽象的な問いまで、多様な視点からアイデアを提案してくれます。

自分一人では思いつかなかったような斬新な切り口や、異なる要素を組み合わせたユニークな発想を得られることがあります。

生成されたアイデアを基にチームでブレインストーミングを行うことで、議論を活性化させ、企画の質を高めることができるでしょう。

ChatGPTでアイデアを出す方法について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

プログラミングのコード生成・レビュー

エンジニアリングの領域でも、ChatGPTの活用は進んでいます。

「Pythonで特定の機能を持つコードを書いて」と指示すれば、仕様に沿ったコードを生成してくれます。

これにより、開発の初期段階にかかる時間を大幅に短縮できます。

また、既存のコードを入力し、「このコードをリファクタリングして」や「バグがないかレビューして」と依頼すれば、改善案や潜在的な問題を指摘してくれます。

コードレビューの補助として利用することで、品質向上と工数削減を両立させることが可能です。

ただし、生成されたコードのセキュリティや動作については、最終的に開発者自身が検証する必要があります。

こちらはChatGPTでプログラミングコードを作成する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-write-codes/

翻訳・要約

海外の文献や取引先とのメールのやり取りにおいて、ChatGPTは高精度な翻訳ツールとして機能します。

専門用語が多く含まれる技術文書や契約書の下訳にも活用でき、翻訳にかかるコストと時間を削減します。

また、長文のレポートや会議の議事録を入力し、「300字で要約して」と指示すれば、重要なポイントを的確にまとめた要約文を生成してくれます。

これにより、大量の情報を短時間で把握することが可能になり、迅速な意思決定をサポートします。

他にも多くの企業活用事例を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

導入前に確認!ChatGPT 企業向けプランを利用する際のポイントと注意点

ChatGPTを企業で安全かつ効果的に活用するためには、導入前に押さえておくべきポイントと注意点があります。

ポイント:導入目的を明確にする

まず最も重要なのは、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「業務効率化」といった漠然とした目的ではなく、「問い合わせ対応の一次回答を自動化し、対応時間を30%削減する」「マーケティング部門のブログ記事作成の工数を半減させる」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

目的が明確になることで、導入すべきプランや必要な機能が定まり、費用対効果を正しく評価することができます。

また、社内での利用を推進する際にも、具体的な活用イメージを共有しやすくなり、従業員の理解と協力を得やすくなります。

企業への生成AI導入をなんとしても成功させたいという方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

注意点①:機密情報・個人情報を入力しない

ChatGPTの企業向けプランは、入力された情報がAIの学習に利用されないため安全性が高いとされています。

しかし、システム上の脆弱性や人的ミスによる情報漏洩のリスクがゼロになるわけではありません。

万が一の事態に備え、顧客の個人情報や取引先の機密情報、未公開の財務情報など、特に重要度の高い情報は入力しないというルールを徹底することが不可欠です。

従業員一人ひとりが情報セキュリティに対する高い意識を持つよう、定期的な研修や注意喚起を行いましょう。

どこまでの情報を入力して良いか、具体的な基準をガイドラインで示すことが重要です。

注意点②:誤った情報を生成する可能性がある

ChatGPTは非常に高精度な文章を生成しますが、その内容が常に正しいとは限りません。

事実と異なる情報や、古い情報に基づいた回答を生成することもあり、これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。

ChatGPTが生成した情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行う習慣をつけることが重要です。

特に、統計データや法律に関する情報、専門的な知識が求められる分野で利用する際は、信頼できる情報源と照らし合わせる作業を怠ってはいけません。

生成された文章はあくまで「下書き」や「たたき台」として扱い、最終的な責任は人間が負うという意識を持つことが必要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

注意点③:社内利用ガイドラインを策定する

ChatGPTを組織的に導入する際には、全社共通の利用ガイドラインを策定することが不可欠です。

ガイドラインには、前述した「機密情報の入力禁止」や「ファクトチェックの義務化」といった基本的なルールを明記します。

それに加えて、どのような業務での利用を推奨し、どのような利用を禁止するのか、具体的な例を挙げて示すと良いでしょう。

また、ChatGPTが生成した文章を社外に公開する際のチェック体制や、著作権侵害のリスクを避けるための注意点なども盛り込むべきです。

明確なルールを設けることで、従業員が安心して利用できる環境を整え、意図しないトラブルを未然に防ぐことができます。

ガイドライン作成方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

注意点④:回答に偏見や攻撃的な内容が含まれる可能性がある

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しているため、そのデータに含まれる社会的な偏見や差別的な表現を学習してしまっている可能性があります。

そのため、生成された回答に、意図せずして特定の属性を持つ人々を傷つけるような表現や、攻撃的な内容が含まれてしまうリスクがあります。

特に、人事評価のコメント作成や採用面接の質問作成など、公平性が求められる業務で利用する際には細心の注意が必要です。

生成された内容をそのまま利用するのではなく、人間の目による多角的なチェックを行い、不適切な表現が含まれていないかを確認するプロセスが不可欠です。

生成AI活用に伴うリスクについてもっと知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

スマホでも利用可能?ChatGPT 企業向けプランの対応デバイス

ChatGPTの企業向けプランは、特別なソフトウェアのインストールを必要とせず、Webブラウザを通じて利用するのが基本です。

そのため、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットのブラウザからもアクセスして利用することが可能です。

また、OpenAIは公式のスマートフォンアプリ(iOS/Android対応)も提供しており、アプリ経由でも企業向けプランのアカウントでログインして利用できます。

外出先で急にアイデアをまとめたい時や、移動中にメールの下書きを作成したい時など、場所を選ばずに業務を行えるため、生産性の向上に繋がります。

ただし、メンバー管理などの管理機能については、PCのWebブラウザからの操作が推奨されます。

ChatGPTのスマホでの始め方について、こちらの記事で解説しております。合わせてご覧ください。

なぜ今導入が進む?ChatGPT 企業向けプランが急速に広まった理由

ChatGPTの企業向けプランが急速に導入されている背景には、いくつかの理由があります。

最大の理由は、圧倒的な業務効率化と生産性向上への期待です。

メール作成、資料の要約、アイデア出しといった日常的な業務にかかる時間を大幅に削減し、従業員がより付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を実現します。

また、OpenAIが企業向けにセキュリティとガバナンスを強化したプランを提供したことで、これまで情報漏洩リスクを懸念して導入をためらっていた企業が、安心して利用できるようになったことも大きな要因です。

人手不足が深刻化する中で、AIを「優秀なアシスタント」として活用し、限られたリソースで最大限の成果を上げるという考え方が、多くの企業にとって喫緊の課題となっており、その解決策としてChatGPTが注目されています。

現状のAI導入率を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT 企業向けプランに関するよくある質問

Q1. これまでの対話型AIと何が違うのですか?

これまでの対話型AI(チャットボット)の多くは、あらかじめ設定されたルールやシナリオに基づいて応答する「ルールベース」が主流でした。

そのため、想定外の質問には答えられなかったり、会話が不自然になったりすることが多くありました。

一方、ChatGPTは大規模言語モデル(LLM)という技術を基盤としており、人間のように文脈を理解し、非常に自然で論理的な文章を生成できる点が革新的です。

単なる質疑応答だけでなく、文章の作成、要約、翻訳、アイデア出しなど、多様で複雑なタスクをこなせる汎用性の高さが、従来AIとの決定的な違いです。

Q2. どのようなデータから学習しているのですか?

ChatGPTは、インターネット上に公開されているウェブサイト、書籍、論文、ニュース記事など、膨大で多様なテキストデータを学習しています。

この広範なデータセットによって、様々なトピックに関する知識を習得し、自然な言語表現を身につけています。

ただし、学習データは特定の時点(モデルによって異なる)までの情報に基づいているため、それ以降に起きた出来事や最新の情報については正確に回答できない場合があります。

また、企業向けプランでは、ユーザーが入力したデータがChatGPTの再学習に使われることはないと明言されており、企業のデータプライバシーは保護されています。

Q3. 他人の権利を侵害してしまう可能性はありませんか?

ChatGPTが生成した文章やコードが、偶然、既存の著作物と酷似してしまう可能性はゼロではありません。

もし、生成されたコンテンツをそのまま自社のウェブサイトや製品に利用した場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

このリスクを回避するためには、生成されたコンテンツを利用する前に、コピーコンテンツチェックツールなどを用いて、類似する既存の著作物がないかを確認することが重要です。

また、プロンプト(指示文)に、他者の著作物(特定の小説の一節など)をそのまま入力して利用することも避けるべきです。

あくまでAIはアシスタントであり、生成物の最終的な確認と責任は利用者が負うという意識を持つことが大切です。

ChatGPTと著作権についてもっと知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT法人プランはどうやって解約しますか?

法人向けプランである「ChatGPT Team」や「ChatGPT Enterprise」の解約は、個人のPlusプランとは手順が大きく異なり、誰でも自由に解約できるわけではありません。

まず、中小企業やチーム単位で利用する「ChatGPT Team」プランの場合、解約手続きを行えるのはワークスペースの「所有者(Owner)」または「管理者(Admin)」権限を持つユーザーのみです。

管理者がログインし、ワークスペースの設定画面(Settings)から「請求(Billing)」タブを選択し、「プランをキャンセル(Cancel plan)」をクリックすることで手続きが完了します。

注意点として、解約を実行すると、期間終了後にチーム内の全メンバーが有料機能を利用できなくなり、ワークスペース内の共有データへのアクセスも制限される可能性があります。解約前には必ず、必要なデータのバックアップやエクスポートを行ってください。

一方、大企業向けの「ChatGPT Enterprise」プランの場合、Web管理画面からワンクリックで解約することは基本的にできません。

Enterpriseプランは個別の契約書に基づいた年間契約などが一般的であるため、解約するには担当のアカウントエグゼクティブ(OpenAIの営業担当者)に直接連絡を取り、更新停止の意思を伝える必要があります。

契約書には「更新日の30日前までに通知が必要」といった条項が含まれていることが多いため、解約を検討している場合は、早急に契約内容を確認し、期限に遅れないよう担当者へコンタクトを取ることが重要です。

引用元:

OpenAIのヘルプセンターでは、Teamプランの管理者がワークスペース設定からキャンセルする方法や、データ保持に関するポリシーについて説明しています。(OpenAI Help Center “How do I cancel my ChatGPT Team subscription?”)

https://help.openai.com/en/articles/8792633-how-do-i-cancel-my-chatgpt-team-subscription

ChatGPTの解約方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

まとめ

企業は業務効率化や生産性向上の課題を抱える中で、ChatGPTの活用がその解決策として注目されています。

しかし、実際には「どのプランを選べばいいかわからない」「社内ガイドラインの策定が難しい」「情報セキュリティに不安がある」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。