「ChatGPTを法人で導入したいけど、どの料金プランを選べば良いかわからない」

「法人向けのプランは個人向けと何が違うの?セキュリティは大丈夫?」

こういった悩みや疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの法人向け料金プラン「Team」「Enterprise」の詳細な機能や料金、個人向けプランとの違いについて詳しく解説します。

さらに、契約方法や導入によって期待できる効果、利用する上での注意点、そして代替となる国内のAIサービスまで網羅的にご紹介します。

自社に最適な形でChatGPTを導入するためのヒントがきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの法人料金プラン「Team」「Enterprise」とは?

ここからは、ChatGPTの法人向け料金プランである「Team」と「Enterprise」の2つのプランについて解説します。

- ChatGPT Team

- ChatGPT Enterprise

これらのプランは、個人向けプランにはない高度なセキュリティ機能や管理機能を備えており、企業が安心して利用できる設計になっています。

それでは、それぞれの料金と機能の詳細を順に見ていきましょう。

ChatGPT Teamの料金と機能

ChatGPT Teamは、中小規模のチームでの利用を想定したプランです。

月払いの場合はユーザー1人あたり月額30ドル、年払いの場合は月額25ドルで利用できます。

このプランでは、GPT-4やDALL-E 3、Advanced Data Analysisといった最新のモデルを高速で利用できるほか、チームのワークスペースや管理コンソールが提供されます。

入力したデータがAIの学習に使われないため、ビジネス情報を安全に扱える点が大きな特徴です。

また、チームメンバー間でカスタムGPT(自社専用のChatGPT)を共有することも可能です。

ChatGPT Enterpriseの料金と機能

ChatGPT Enterpriseは、大規模な組織での利用を想定した最上位プランです。

料金は非公開となっており、企業の規模や利用状況に応じて個別に見積もりが必要となります。

Teamプランの全機能に加え、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス(SOC 2 Type 2準拠)が提供されます。

利用量に上限はなく、より高速なパフォーマンスを発揮します。

また、シングルサインオン(SSO)やドメイン検証、詳細な分析ダッシュボードなど、大企業向けの高度な管理機能が充実しているのが特徴です。

導入支援として、専任の担当者によるオンボーディングサポートも受けられます。

法人料金プランと個人向けプラン(無料・Plus)との違い

法人料金プランと個人向けプラン(無料版・Plus)の最も大きな違いは、セキュリティと管理機能にあります。

無料プランでは入力したデータがAIの学習に使用される可能性がありますが、法人向けのTeamおよびEnterpriseプランでは、入力データが学習に使われることはありません。

また、法人向けプランには、メンバーの権限を管理したり利用状況を把握したりするための管理コンソールが備わっています。

個人向けのPlusプランでも最新モデルへのアクセスは可能ですが、チームでの情報共有やガバナンスを重視する場合、法人向けプランが必須の選択肢となります。

ChatGPTの法人料金プランの契約方法・始め方

ここからは、ChatGPTの法人料金プラン「Team」と「Enterprise」の契約方法について、それぞれ解説していきます。

- ChatGPT Teamの利用開始手順

- ChatGPT Enterpriseの問い合わせ方法

Teamプランはオンラインで簡単に手続きが完了しますが、Enterpriseプランは問い合わせが必要です。

それでは、具体的な手順をそれぞれ見ていきましょう。

ChatGPT Teamの利用開始手順

ChatGPT Teamプランは、公式サイトから直接申し込むことができます。

まず、ChatGPTの公式サイトにアクセスし、アカウントを登録します。

ログイン後、画面左下のアカウント名が表示されている部分をクリックし、「Upgrade plan」を選択します。

プラン選択画面で「Team」を選び、支払い情報やチームのワークスペース名、利用人数などを入力すれば手続きは完了です。

その後、管理コンソールから利用するメンバーを招待することで、すぐにチームでの利用を開始できます。

ChatGPT Enterpriseの問い合わせ方法

ChatGPT Enterpriseプランの導入を希望する場合は、まずOpenAIの公式サイトにある問い合わせフォームから連絡する必要があります。

公式サイトのEnterpriseプラン紹介ページにある「Contact Sales」や「営業担当者に連絡」といったボタンをクリックすると、専用のフォームが表示されます。

このフォームに、会社名、氏名、メールアドレス、従業員数、役職、導入を検討している用途などを入力して送信します。

後日、OpenAIの営業担当者から連絡があり、詳細なヒアリングや見積もりの提示、契約手続きへと進む流れになります。

ChatGPTの法人料金プラン導入で期待できる効果

ChatGPTの法人料金プランを導入することで、企業はさまざまなメリットを享受できます。

- 業務効率化による生産性の向上

- 人件費や外注費などのコスト削減

- 新規サービスやコンテンツの創出

これらの効果は、企業の競争力を高め、持続的な成長を後押しする重要な要素となります。

以下で、それぞれの効果について具体的に解説します。

業務効率化による生産性の向上

ChatGPTを導入することで、資料作成やメールの文面作成、議事録の要約、情報収集といった日常的な業務を大幅に自動化・効率化できます。

これまで時間を要していた作業をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

例えば、マーケティング部門では広告文やSNS投稿の原案を瞬時に作成したり、開発部門ではコード生成やレビューに活用したりと、あらゆる職種で生産性の向上が期待できます。

業務効率化に役立つ具体的なプロンプト集は、こちらの記事でご紹介しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-business-efficiency-prompt/

人件費や外注費などのコスト削減

文章作成や翻訳、リサーチといった業務を外部の業者に委託している場合、ChatGPTを活用することで内製化を図り、外注費を削減できる可能性があります。

また、カスタマーサポート業務において、よくある質問への回答をAIチャットボットに任せることで、対応に必要な人員を最適化し、人件費を抑制することも可能です。

このように、これまで人的リソースに頼っていた業務の一部をAIで代替することにより、企業は大幅なコスト削減を実現できます。

新規サービスやコンテンツの創出

ChatGPTは、新しいアイデアを生み出すための強力なブレインストーミングツールとしても機能します。

市場のトレンド分析やターゲット顧客のペルソナ設定、新しい商品やサービスのコンセプト立案など、企画開発の初期段階で多角的な視点を提供してくれます。

また、ブログ記事や動画シナリオ、メルマガといったコンテンツを短時間で大量に生成できるため、オウンドメディアの活性化やリード獲得施策の強化にも繋がります。

AIとの対話を通じて、これまでになかった革新的なアイデアやビジネスチャンスが生まれる可能性も秘めています。

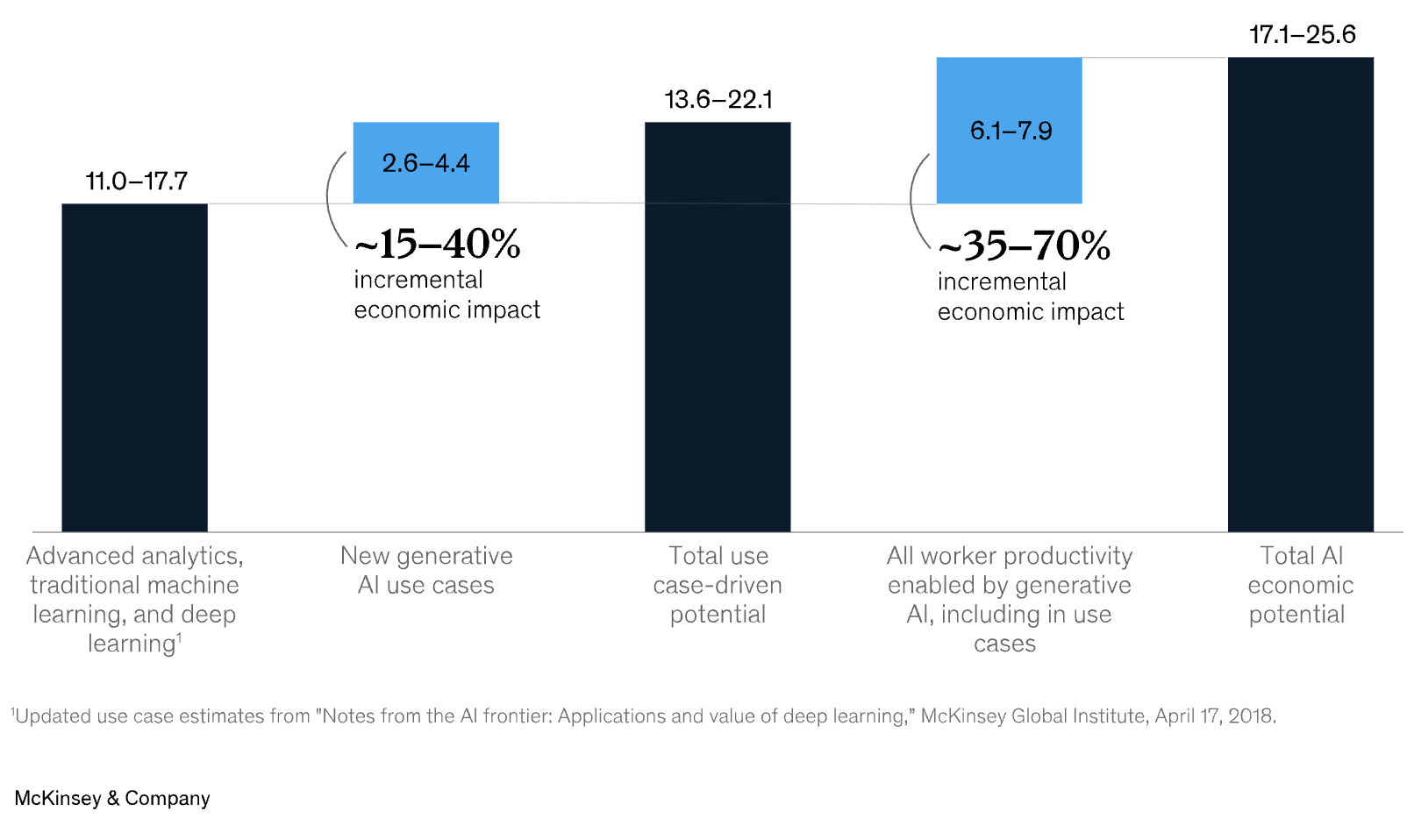

こちらはマッキンゼー・アンド・カンパニーによる、生成AIがもたらす経済的潜在価値について包括的に分析したレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

ChatGPTの法人料金プランを契約する以外の導入方法3選

OpenAIと直接法人契約を結ぶ以外にも、ChatGPTの技術を企業で活用する方法はいくつか存在します。

- ChatGPT APIを利用して自社で開発する

- 国内企業が提供する法人向けChatGPTサービスを利用する

- 各社員が個人で契約し手当を支給する

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて最適な導入形態を検討することが重要です。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

①ChatGPT APIを利用して自社で開発する

OpenAIが提供するAPI(Application Programming Interface)を利用して、自社のシステムやアプリケーションにChatGPTの機能を組み込む方法です。

この方法のメリットは、自社の業務フローや特定のニーズに合わせて、AIの機能を完全にカスタマイズできる点にあります。

例えば、社内データベースと連携させた問い合わせ対応システムや、特定のフォーマットに沿った報告書を自動生成するツールなどを開発できます。

ただし、導入には高度な技術力と開発リソースが必要になるため、社内に専門のエンジニアが在籍していることが前提となります。

②国内企業が提供する法人向けChatGPTサービスを利用する

国内の多くのITベンダーが、ChatGPTをベースにした法人向けのAIサービスを提供しています。

これらのサービスは、日本のビジネス環境に合わせてセキュリティ対策が強化されていたり、日本語での手厚い導入サポートが受けられたりする点が大きなメリットです。

また、特定の業界や業務に特化した機能が予めパッケージ化されていることも多く、API開発に比べて短期間かつ低コストで導入が可能です。

自社での開発が難しい場合や、導入後のサポートを重視する企業におすすめの方法です。

③各社員が個人で契約し手当を支給する

企業が法人契約を結ぶのではなく、社員がそれぞれ個人でChatGPT Plusなどの有料プランを契約し、その費用を会社が手当として支給する方法です。

この方法は、導入の手間がかからず、スピーディーに利用を開始できる点がメリットです。

しかし、企業側で利用状況を一元管理できないため、シャドーITのリスクや情報漏洩の懸念が残ります。

また、社員が入力した情報が意図せずAIの学習に使われてしまう可能性も否定できません。

そのため、この方法を採用する場合は、厳格な利用ガイドラインの策定と、社員への十分なセキュリティ教育が不可欠です。

ChatGPTの法人料金プラン利用における3つの注意点

ChatGPTを法人で利用する際には、その利便性の裏に潜むリスクも正しく理解しておく必要があります。

- 機密情報や個人情報の漏洩リスク

- 不正確・不適切な情報を生成する可能性

- 法人利用には社内ガイドラインの策定が必須

これらの注意点を軽視すると、重大なセキュリティインシデントやコンプライアンス違反に繋がる恐れがあります。

安全に活用するために、それぞれのリスクと対策をしっかりと確認しておきましょう。

注意点1:機密情報や個人情報の漏洩リスク

法人向けプランでは入力データがAIの学習に利用されることはありませんが、それでも機密情報や個人情報を入力する際には細心の注意が必要です。

例えば、操作ミスやサイバー攻撃によって、意図せず情報が外部に漏洩する可能性はゼロではありません。

また、API連携を利用している場合、連携先のシステムの脆弱性がリスクとなることもあります。

ChatGPTに入力する情報は、必ず事前に不要な個人情報や機密情報を削除・匿名化する、社内でのルールを徹底することが重要です。

注意点2:不正確・不適切な情報を生成する可能性

ChatGPTが生成する情報は、必ずしも正確であるとは限りません。

学習データに含まれる誤った情報や偏った見解を元に、もっともらしい嘘の情報を生成すること(ハルシネーション)があります。

ビジネスで利用する際は、AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行うプロセスを組み込む必要があります。

特に、数値データや専門的な情報、法令に関する内容などを扱う場合は、専門家による二重の確認が不可欠です。

また、差別的・暴力的な表現など、不適切な内容を生成する可能性も考慮し、人間による最終的なチェックが欠かせません。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

注意点3:法人利用には社内ガイドラインの策定が必須

ChatGPTを組織的に安全かつ有効に活用するためには、全社共通の利用ガイドラインを策定することが極めて重要です。

ガイドラインには、利用目的の範囲、入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)、生成物の取り扱い(著作権の確認、ファクトチェックの義務化など)、倫理的な配慮などを具体的に明記する必要があります。

ガイドラインを策定し、全従業員に周知・教育を徹底することで、セキュリティリスクを低減し、コンプライアンスを遵守した上で、生成AIのメリットを最大限に引き出すことができます。

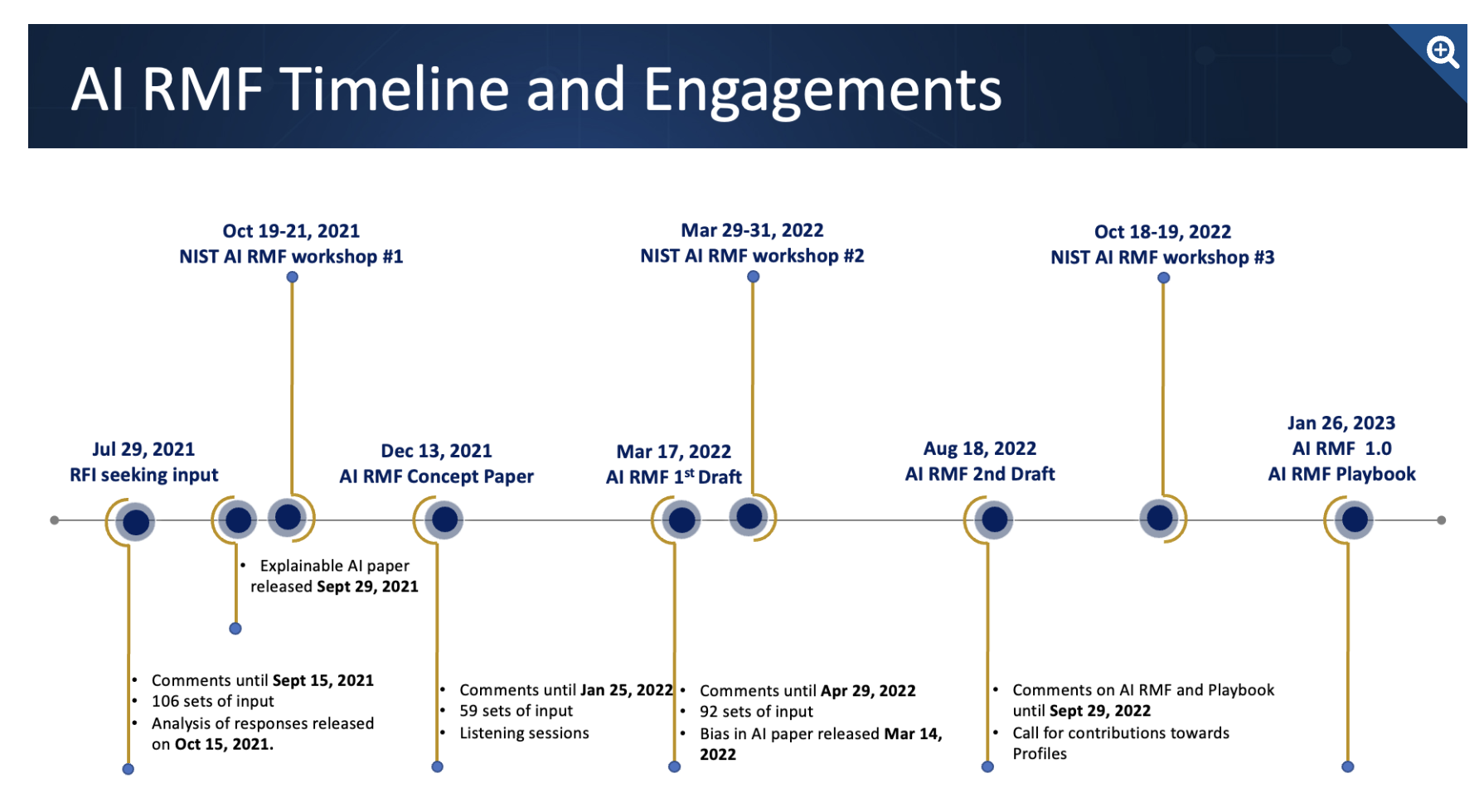

こちらは米国国立標準技術研究所(NIST)が策定したAIリスクマネジメントフレームワークです。信頼性の高いAI利用ガイドラインを策定する際の参考にしてください。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

【代替案】ChatGPTの法人料金プラン以外のAIサービス5選

ChatGPT以外にも、法人利用を想定した優れた生成AIサービスは数多く存在します。特に国内企業が提供するサービスは、日本語への最適化や手厚いサポートが魅力です。

- JAPAN AI CHAT(JAPAN AI株式会社)

- 生成AIサービス(NTTスマートコネクト株式会社)

- Crew(株式会社クラフター)

- Graffer AI Studio(株式会社グラファー)

- 法人GAI(株式会社ギブリー)

ここでは、代替案として注目すべき5つのサービスを紹介します。自社のニーズに合うサービスがないか、ぜひ比較検討してみてください。

JAPAN AI CHAT(JAPAN AI株式会社)

JAPAN AI CHATは、セキュリティを最重要視して設計された法人向けのAIチャットサービスです。

Microsoft Azureの厳格なセキュリティ基盤上で提供されており、入力情報はAIの学習から完全に遮断されます。

GPT-4をはじめとする複数の言語モデルから最適なものを選択でき、機密性の高い情報を扱う金融機関や自治体などでの導入実績が豊富です。

生成AIサービス(NTTスマートコネクト株式会社)

NTTグループが提供するこのサービスは、閉域網接続に対応するなど、極めて高いセキュリティ要件に応えられる点が特徴です。

企業の既存システムと柔軟に連携できるAPIを提供しており、業務プロセスへのAI導入をスムーズに実現します。

NTT研究所が開発した日本語に強い大規模言語モデル「tsuzumi」も選択可能で、国内企業ならではの安心感があります。

Crew(株式会社クラフター)

Crewは、チームの生産性向上に特化したAIアシスタントツールです。

議事録の自動作成やドキュメントの要約、ブレインストーミングの支援など、チームコラボレーションを円滑にするための機能が豊富に搭載されています。

SlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットツールと連携し、日常の業務フローの中でシームレスにAIを活用できる点が魅力です。

Graffer AI Studio(株式会社グラファー)

Graffer AI Studioは、特に自治体や公共機関での利用に強みを持つサービスです。

行政文書の作成や要約、住民からの問い合わせ対応など、行政業務に特化したテンプレートが多数用意されています。

ノーコードで業務に合わせたAIを構築できるため、専門知識がない職員でも簡単に業務効率化を進めることが可能です。最高水準のセキュリティも担保されています。

法人GAI(株式会社ギブリー)

法人GAIは、企業の多様なニーズに応えるプラットフォーム型のサービスです。

セキュアな環境でChatGPTを利用できるだけでなく、社内データと連携させて独自の社内AIを構築する機能も提供しています。

企画、マーケティング、開発など、部門ごとに最適化されたプロンプトテンプレートが用意されており、社内のAI活用を一気に促進することができます。

ChatGPTの代替となるおすすめのツールについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-substitute-japanese/

ChatGPTの法人料金プランに関するよくある質問

ここでは、ChatGPTの法人利用を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1:ChatGPTは従来のAIと何が違うのですか?

従来のAIの多くは、特定のタスク(画像認識やデータ分類など)に特化していましたが、ChatGPTは「生成AI」と呼ばれ、人間のように自然な文章を生成したり、対話したり、アイデアを創出したりできる汎用性の高さが最大の違いです。

膨大な言語データを学習することで、文脈を理解し、創造的なテキストを生成する能力を持っています。

Q2:どのようなデータを学習しているのですか?

ChatGPTは、インターネット上に公開されている膨大な量のテキストデータ(ウェブサイト、書籍、記事など)を学習しています。

これにより、幅広い分野の知識や言語表現を習得しています。

ただし、学習データには特定の時点までの情報しか含まれていないため、最新の出来事に関する質問には正確に答えられない場合があります。

Q3:ビジネスではどのような用途で役立ちますか?

ビジネスにおける用途は非常に幅広く、マーケティング(広告文作成、ブログ記事執筆)、営業(メール文面作成、提案書作成)、開発(コード生成、デバッグ)、人事(求人票作成、面接質問作成)、カスタマーサポート(FAQ自動応答)など、あらゆる部門の業務効率化に貢献します。

Q4:著作権など他人の権利を侵害する心配はありませんか?

ChatGPTが生成した文章や画像が、学習データに含まれる著作物と酷似してしまう可能性はゼロではありません。

生成物を商用利用する場合は、既存のコンテンツと類似していないかを確認するなど、著作権侵害のリスクに注意が必要です。

法人利用の際は、生成物の著作権に関するガイドラインを社内で定めておくことが推奨されます。

ChatGPT導入で失敗しないための「ガードレール」とは

ChatGPTの法人導入を検討する際、多くの企業が機能や料金プランに注目しますが、それだけでは不十分です。実は、導入の成否を分けるのは、明確な社内ガイドライン、いわば「ガードレール」の存在です。ガイドラインがないまま利用を開始すると、従業員が機密情報を入力してしまったり、AIが生成した不正確な情報を鵜呑みにしてビジネス上の損害を生んだりと、深刻なリスクを引き起こす可能性があります。ただツールを導入するだけでは、効果が限定的になるだけでなく、重大なインシデントにつながる危険性があるのです。

効果的なガイドラインには、利用目的の範囲、入力が禁止される情報(個人情報、顧客の機密情報など)の具体例、そして生成された情報の取り扱い方法(ファクトチェックの義務付け、著作権侵害リスクの確認プロセスなど)を明記することが不可欠です。このようなルールを策定し、全社的に教育を徹底することで、初めて企業は安全にAIのメリットを享受し、生産性を最大化することができます。

引用元:

日本総研は、自治体における生成AI活用のためにガイドライン策定が不可欠であると指摘している。その理由として「利用促進」と「リスクの低減」の2点を挙げており、ツールを導入するだけでなく、「適切に」「広く」利用されるためのガードレールの重要性を強調している。(株式会社日本総合研究所「自治体における生成AIガイドライン策定の必要性」2024年)

まとめ

企業がChatGPTをはじめとする生成AIの導入を検討する中で、セキュリティへの懸念や、どのプランを選び、どう活用すれば費用対効果が見合うのかという課題に直面しています。また、APIを利用した自社開発には専門知識を持つ人材が必要となり、導入へのハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。