「ChatGPTを会社で導入したいけど、何から始めればいいかわからない…」

「情報漏洩のリスクが怖いし、導入しても本当に業務の役に立つのか不安…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、企業がChatGPTを導入する際の具体的な方法から、メリット・デメリット、セキュリティ対策、そして最新の成功事例までを網羅的に解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際の導入支援で培った知見をもとに、本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたの会社に最適なChatGPTの導入方法がわかり、失敗のリスクを最小限に抑えながら、業務効率を飛躍的に向上させることができるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT導入前に知っておきたい基本概要

まずは、ChatGPTを導入する上で必ず押さえておきたい基本的な知識について解説します。

ChatGPTがどのようなもので、何ができて、どのような専門用語があるのかを理解することで、導入後の活用イメージがより具体的になります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとはそもそも何か?

ChatGPTとは、米国のOpenAI社が開発した、人間のように自然な文章を生成できるAI(人工知能)のことです。

大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる技術を基盤としており、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、まるで人間と対話しているかのような自然なコミュニケーションを可能にしています。

ユーザーが入力した質問や指示(プロンプト)に対して、文脈を理解し、質問応答、文章作成、要約、翻訳、アイデア出しなど、多岐にわたるタスクをこなすことができます。その高い汎用性から、ビジネスシーンでの活用が急速に広がっています。

ChatGPTでできること一覧

ChatGPTは、非常に幅広い業務に対応できる能力を持っています。

例えば、日々のメール作成や会議の議事録要約といった定型業務はもちろんのこと、新しい企画のアイデア出しや、マーケティング用のキャッチコピー作成といったクリエイティブな作業も得意です。

他にも、複雑な文章の翻訳、プログラミングコードの生成やデバッグ(誤りの修正)、顧客からの問い合わせに対する一次対応など、その活用範囲は多岐にわたります。これまで人間が時間をかけて行っていた多くの知的作業を、ChatGPTが代行・支援することで、業務の大幅な効率化が期待できます。

GPT-4o・DALL-E・GPTsなどの主要な関連用語解説

ChatGPTを理解する上で、いくつかの関連用語を知っておくと便利です。

「GPT-4o(ジーピーティーフォーオー)」は、2024年5月に発表された最新の言語モデルで、従来のモデルよりも高速かつ高性能で、テキストだけでなく音声や画像も理解できるマルチモーダルな能力を持っています。

「DALL-E(ダリ)」は、入力したテキストから高品質な画像を生成するAIです。例えば「馬に乗る宇宙飛行士」と入力するだけで、その通りの画像を生成できます。

「GPTs(ジーピーティーズ)」は、特定の目的に合わせてChatGPTをカスタマイズできる機能です。社内用語を学習させたり、特定のタスクに特化したChatGPTを作成したりすることで、より専門的な業務にも対応できるようになります。

こちらは、OpenAI公式によるGPT-4oの紹介ページです。機能や性能について、より詳しく知りたい方は合わせてご覧ください。

https://openai.com/ja-JP/index/hello-gpt-4o

企業活動が変わる|ChatGPT導入のメリットとデメリット

ChatGPTを導入することは、企業活動に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

ここでは、その導入によって具体的にどのような変化が起こるのか、そして享受できるメリットと注意すべきデメリットについて詳しく解説します。

光と影の両面を理解することが、導入成功の鍵となります。

ChatGPT導入が企業活動に与える変化

ChatGPTの導入は、単なるツール追加以上の変化を企業にもたらします。

これまで時間を要していた情報収集や資料作成といった作業が瞬時に完了するため、従業員はより付加価値の高い、戦略的な業務に集中できるようになります。

これにより、意思決定のスピードが向上し、市場の変化に迅速に対応できる組織体制が構築できます。また、AIとの協働が当たり前になることで、従業員の働き方そのものが変わり、創造性や問題解決能力といった人間ならではのスキルがより一層重視されるようになります。

業務のパフォーマンス向上やコスト削減といった導入メリット

ChatGPT導入の最大のメリットは、業務パフォーマンスの飛躍的な向上です。

例えば、顧客からの問い合わせ対応を自動化すれば、24時間365日のサポートが可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。また、各種レポート作成やデータ分析を任せることで、作業時間を大幅に短縮できます。

これらの効率化は、人件費や残業代といったコストの削減に直結します。さらに、新しいアイデアやコンテンツを高速で生み出せるため、マーケティング活動や商品開発においても大きな競争優位性を築くことが可能です。

情報漏洩やハルシネーションなどの導入デメリット

一方で、ChatGPT導入には無視できないデメリットやリスクも存在します。

最も懸念されるのが、情報漏洩のリスクです。従業員が企業の機密情報や個人情報を入力してしまうと、それがAIの学習データとして外部に流出する可能性があります。

また、「ハルシネーション」と呼ばれる、AIが事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成してしまう問題も深刻です。これを鵜呑みにしてしまうと、誤った経営判断や信用の失墜に繋がる恐れがあります。著作権侵害などの法的なリスクも考慮する必要があり、導入には慎重な対策が求められます。

用途別|ChatGPT導入の具体的な方法と初期設定

ChatGPTを導入するには、個人の利用から企業全体での活用まで、いくつかの方法が存在します。

ここでは、それぞれの用途に応じた具体的な導入方法と、セキュリティを確保するために不可欠な初期設定の手順を解説します。

自社の状況に合った最適な導入方法を選びましょう。

【個人向け】パソコンのWeb版やスマホアプリで利用する方法

個人や小規模なチームで手軽に始めたい場合は、Web版やスマホアプリの利用が最も簡単です。

まずはOpenAIの公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを登録します。登録が完了すれば、すぐにブラウザ上でChatGPTとの対話を開始できます。

スマートフォンで利用したい場合は、App StoreやGoogle Playから公式のChatGPTアプリをダウンロードしましょう。これにより、移動中や外出先でも手軽にAIアシスタントを活用することが可能になります。

【法人向け】ChatGPT Enterprise版を利用する方法

企業として本格的にChatGPTを導入し、セキュリティを確保したい場合には「ChatGPT Enterprise」プランが最適です。

このプランは法人利用を前提としており、入力したデータがAIの学習に使われることがなく、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。また、管理者向けのダッシュボード機能があり、利用状況の監視やアクセス管理を一元的に行えます。

導入には、OpenAIの公式サイトから営業担当者に問い合わせる必要があります。利用料金は企業の規模や使用量に応じて個別に見積もられるため、まずは相談してみましょう。

【開発者向け】APIを利用して自社システムに導入する方法

自社のアプリケーションやサービスにChatGPTの機能を組み込みたい場合は、API(Application Programming Interface)を利用します。

APIを利用することで、自社のチャットボットや業務システム、データ分析ツールなどにChatGPTの対話能力や文章生成能力を直接統合することが可能になります。例えば、社内FAQシステムに組み込んで、より自然な言葉での質問に答えられるようにするといった活用が考えられます。

APIの利用にはプログラミングの知識が必要ですが、既存の業務フローを大きく変えることなく、AIの力を最大限に引き出すことができる強力な導入方法です。

言語変更・多要素認証・データ収集設定など初期設定の手順

ChatGPTを安全に利用するためには、いくつかの初期設定が重要です。

まず、セキュリティ強化のために「多要素認証(MFA)」を設定しましょう。これにより、パスワードが漏洩した場合でも不正アクセスを防ぐことができます。

次に、プライバシー保護の観点から「チャット履歴と学習」の設定を見直します。この設定をオフにすることで、入力した会話データがAIの学習に利用されるのを防ぐことができます。これは、特に無料版やPlus版を利用する際に必須の対策です。これらの設定は、ログイン後の設定画面から簡単に行うことができます。

料金プラン別|ChatGPT導入にかかる費用と主要機能

ChatGPTの導入を検討する上で、料金プランの選択は重要な要素です。

プランによって利用できる機能や性能、セキュリティレベルが大きく異なるため、自社の利用目的や規模に合わせて最適なプランを選ぶ必要があります。

ここでは、主要な料金プランごとの費用と機能について詳しく解説します。

無料プラン(Free)でできること

無料プランは、誰でもアカウントを登録するだけですぐに利用を開始できます。

基本的な対話機能や文章作成、アイデア出しといったタスクを試すことができ、ChatGPTの性能を体験するには十分な機能を備えています。

ただし、利用できる言語モデルが少し前のバージョン(GPT-3.5など)であったり、サーバーが混雑している時間帯にはアクセスが制限されたりすることがあります。また、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があるため、機密情報や個人情報の入力は絶対に避けるべきです。

有料プラン(Plus・Team)の料金と追加機能

より高性能なChatGPTを利用したい場合は、有料プランへのアップグレードが必要です。

個人向けの「Plus」プランは月額20ドルで、最新かつ最高性能のモデル(GPT-4oなど)に優先的にアクセスできます。また、画像生成AI「DALL-E」やデータ分析機能、Webブラウジング機能なども利用可能になります。

複数人での利用を想定した「Team」プランは、1ユーザーあたり月額25ドルから利用でき、Plusの全機能に加えて、チーム専用のワークスペースや管理機能が提供されます。

大企業向けEnterpriseプランの概要とプライバシー保護

大企業での全社的な導入や、最高レベルのセキュリティを求める場合には「Enterprise」プランが用意されています。

このプランの最大の特徴は、入力したデータがOpenAIのモデル学習に一切利用されないことが保証されている点です。また、シングルサインオン(SSO)連携や高度な利用状況分析など、大企業に求められる管理機能が充実しています。

料金は非公開で、企業の規模や利用状況に応じて個別見積もりとなります。機密情報を扱うことが多い金融機関や医療機関などでの導入に適しています。

ChatGPT導入を成功させる4つのポイントと使いこなすコツ

ChatGPTは非常に強力なツールですが、ただ導入するだけではその真価を発揮できません。

導入効果を最大化するためには、いくつかの重要なポイントと使いこなすためのコツを押さえておく必要があります。

ここでは、ChatGPT導入を成功に導くための4つの秘訣を解説します。

ポイント1:最適なプロンプトを作成する

ChatGPTから質の高い回答を引き出すためには、「プロンプト」と呼ばれる指示文の作り方が最も重要です。

漠然とした質問ではなく、「あなたはプロのマーケターです。30代女性向けの新しい化粧水のキャッチコピーを、箇条書きで10個提案してください。」のように、役割を与え、背景情報を伝え、出力形式を指定するなど、具体的で明確な指示を出すことを心がけましょう。

優れたプロンプトを作成する技術は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、これを磨くことがChatGPT活用の鍵となります。

日本語でそのまま使えるAIプロンプトテンプレート集を、こちらの記事でご紹介しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

ポイント2:目的に応じた活用方法を選定する

ChatGPTを導入する前に、「どの業務の、どのような課題を解決したいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。

例えば、マーケティング部門であれば広告文の作成や市場調査、開発部門であればコード生成やレビュー、人事部門であれば求人票の作成や面接の質問リスト作成など、部署や業務によって最適な活用方法は異なります。

目的を具体的に設定することで、導入後の効果測定がしやすくなり、社内での利用も促進されます。まずは特定の業務に絞ってスモールスタートするのも良い方法です。

ポイント3:ブラッシュアップを繰り返し行う

ChatGPTは、一度の指示で完璧な回答を返してくれるとは限りません。

得られた回答が期待通りでなかった場合、諦めずに指示を追加したり、別の角度から質問したりして、対話を重ねることが重要です。

「もっと簡潔にしてください」「小学生にもわかるように説明してください」「以下の観点を追加して書き直してください」といったように、フィードバックを与えながら回答を育てていく(ブラッシュアップする)意識を持ちましょう。この対話プロセスを通じて、AIはユーザーの意図をより深く理解し、回答の精度を高めていきます。

ポイント4:リスク対策と社内ルールを徹底する

ChatGPTの便利さの裏側には、情報漏洩や誤情報といったリスクが潜んでいます。

これらのリスクを管理するために、社内での利用に関する明確なガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することが極めて重要です。

例えば、「機密情報や個人情報は絶対に入力しない」「生成された情報は必ずファクトチェックを行う」「外部公開する文章は人間の承認を必須とする」といったルールを設けます。定期的な研修を実施し、全社的にAIリテラシーを高めていく取り組みも不可欠です。

【2025年最新】業界別に見る企業のChatGPT導入事例19選

ChatGPTは、すでに様々な業界で導入され、具体的な成果を上げています。

他社がどのようにChatGPTを活用しているかを知ることは、自社での導入を検討する上で非常に有益なヒントとなります。

ここでは、2025年時点での最新の企業導入事例を、業界別に厳選してご紹介します。

メーカーにおけるChatGPT導入事例5選

製造業では、設計からマーケティングまで幅広い工程でChatGPTが活用されています。

ある大手自動車メーカーでは、技術文書やマニュアルの翻訳・校正作業に導入し、翻訳コストと時間を大幅に削減しました。また、別の電子機器メーカーでは、製品のFAQ自動応答システムに組み込み、顧客サポートの効率化を実現しています。

その他にも、サプライチェーンのリスク分析レポートの要約や、新製品のネーミング案のブレインストーミング、工場の安全規則に関する教育コンテンツの作成など、多岐にわたる活用が進んでいます。

教育におけるChatGPT導入事例2選

教育分野では、個別最適化された学習支援ツールとしての活用が注目されています。

ある大手予備校では、生徒一人ひとりの理解度に合わせて、ChatGPTが演習問題や解説を自動生成するシステムを導入しました。これにより、講師は生徒の質問対応や学習計画の相談といった、より人間的なコミュニケーションに時間を割けるようになりました。

また、大学では、論文執筆の際の構成案作成や、英語論文の文法チェックなどに活用する学生が増えており、学術研究の効率化にも貢献しています。

金融におけるChatGPT導入事例5選

金融業界では、厳格なセキュリティ要件を満たす法人向けプランを中心に導入が進んでいます。

あるメガバンクでは、市場動向や経済ニュースを瞬時に要約し、行員向けのデイリーレポートを自動生成するシステムを構築しました。これにより、情報収集の時間を大幅に短縮しています。

また、別の地方銀行では、融資審査に必要な膨大な書類の読み込みと要点抽出にChatGPTを活用し、審査プロセスの迅速化を図っています。他にも、金融商品の説明資料作成や、コンプライアンス関連の問い合わせ対応などで活用されています。

こちらは日本総合研究所による、金融安定理事会(FSB)のAIに関する報告書の解説です。金融業界におけるAI活用の国際的な動向を把握できます。 https://www.jri.co.jp/file/report/viewpoint/pdf/14799.pdf

保険会社におけるChatGPT導入事例3選

保険業界では、顧客対応の質の向上と、事務作業の効率化にChatGPTが役立てられています。

ある大手生命保険会社では、保険約款の複雑な内容に関する問い合わせに対し、顧客に分かりやすい言葉で説明する社内向けアシスタントとして活用しています。これにより、担当者による回答のばらつきを防ぎ、品質を均一化しています。

また、保険金請求の際に提出される事故状況報告書などのテキストデータを分析し、不正請求の可能性を検知するシステムに応用する取り組みも始まっています。

ChatGPTに社内データを正確かつ安全に学習させる方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。社内データ活用事例や企業導入事例についても網羅的に解説しております。

証券会社におけるChatGPT導入事例4選

証券会社では、膨大なマーケット情報の分析や、顧客への情報提供の高度化に活用されています。

あるネット証券では、決算短信やアナリストレポートをChatGPTが読み込み、その要点をまとめた解説コンテンツを投資家向けに提供しています。これにより、個人投資家がより迅速に投資判断を行えるよう支援しています。

さらに、営業担当者が顧客に提案する際のトークスクリプトの作成や、顧客の投資 성향に応じた金融商品の紹介文のパーソナライズなど、営業活動の効率化にも貢献しています。

なぜ?ChatGPT導入に否定的な企業の背景

多くの企業がその可能性に期待を寄せる一方で、ChatGPTの導入に慎重、あるいは否定的な姿勢を示す企業も少なくありません。

その背景には、主にセキュリティ、情報の正確性、そして法的な問題という、無視できない3つの大きな懸念が存在します。

これらの課題を理解することは、自社で導入を進める上でのリスク管理に繋がります。

情報漏洩やセキュリティ面での懸念

企業がChatGPT導入をためらう最大の理由が、情報漏洩のリスクです。

特に無料版や個人向け有料プランでは、従業員が入力したプロンプトや業務データが、意図せずAIの学習データとして利用され、外部に漏洩する可能性がゼロではありません。

もし顧客情報や開発中の製品情報といった機密データが流出してしまえば、企業は計り知れない損害を被ることになります。この深刻なリスクを回避するためには、データが学習に使われない法人向けプランの導入や、厳格な社内ルールの策定が不可欠です。

回答の不正確性(ハルシネーション)の問題

ChatGPTが生成する回答は、常に正しいとは限りません。

AIが学習データにない情報や、誤った情報を組み合わせて、もっともらしい嘘の回答を生成してしまう「ハルシネーション」という現象が起こることがあります。

例えば、市場調査レポートを作成させた際に、存在しない統計データや架空の専門家のコメントを引用してしまうケースが考えられます。このような不正確な情報を基に重要な経営判断を下してしまうリスクは、企業にとって大きな脅威であり、導入への障壁となっています。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権や法的な問題への不安

ChatGPTの生成物が、既存の著作物を無断で複製・改変したものであった場合、著作権侵害に問われるリスクがあります。

AIがどのようなデータを学習したかは外部からは不透明なため、生成された文章や画像が、気づかないうちに他者の権利を侵害している可能性を払拭できません。

また、AIが生成したコンテンツの著作権が誰に帰属するのか、法的な整備が追いついていない点も懸念材料です。こうした法的なグレーゾーンは、特にコンプライアンスを重視する企業にとって、導入を躊躇させる一因となっています。

ChatGPT導入でつまずくポイントと対応策

ChatGPTの導入プロセスは、必ずしも順風満帆に進むわけではありません。

実際に導入を進める中で、多くの企業が直面する共通の課題や「つまずきポイント」が存在します。

ここでは、そうした典型的な課題を挙げ、それぞれの具体的な対応策について解説します。

OpenAIへの問い合わせが全て英語であることへの対応策

ChatGPTを提供するOpenAI社の公式サポートやドキュメントは、基本的に全て英語です。

そのため、技術的な問題が発生した際や、法人向けプランの契約交渉などにおいて、言語の壁が大きな障壁となることがあります。

この問題への対応策としては、まずブラウザの翻訳機能や翻訳ツールを積極的に活用することが挙げられます。より専門的なサポートが必要な場合は、OpenAIの正規パートナーとなっている日本のITベンダーやコンサルティング会社に相談するのが確実です。彼らは日本語での技術サポートや導入支援サービスを提供しています。

プライベート利用による情報漏洩を防ぐ対策

会社として正式な導入を見送っている場合でも、従業員が個人的に無料版のChatGPTを業務に利用してしまう、いわゆる「シャドーIT」が問題となることがあります。

従業員に悪意がなくとも、業務上の機密情報を個人アカウントで入力してしまえば、深刻な情報漏洩に繋がる恐れがあります。

この対策としては、まずChatGPTを含む生成AIの利用に関する明確な社内ガイドラインを策定し、全従業員に周知することが第一歩です。その上で、セキュリティが確保された法人向けプランを正式に導入し、安全な利用環境を提供することで、シャドーITのリスクを根本から断つことができます。

間違った内容(ハルシネーション)の回答への対応策

ChatGPTが生成する誤った情報(ハルシネーション)に、どう対処するかは非常に重要な課題です。

最も重要な対応策は、「AIの回答を鵜呑みにしない」という意識を全社で徹底することです。ChatGPTはあくまで優秀なアシスタントであり、最終的な事実確認(ファクトチェック)の責任は人間にある、ということを明確にルール化する必要があります。

具体的には、統計データや専門的な情報については必ず出典元を確認する、複数の情報源と照らし合わせる、専門家のレビューを通す、といったプロセスを業務フローに組み込むことが有効です。

失敗しないためのChatGPT導入時の注意点とリスク対策

ChatGPTの導入を成功させ、その恩恵を最大限に享受するためには、計画段階でいくつかの注意点を押さえ、起こりうるリスクへの対策を講じておくことが不可欠です。

ここでは、導入プロジェクトを失敗させないために、特に重要となる4つのポイントを解説します。

これらを実践することで、安全かつ効果的なAI活用が実現できます。

ChatGPT活用範囲の最適化

ChatGPT導入に際して、いきなり全社的に、あらゆる業務に適用しようとするのは失敗のもとです。

まずは、効果が出やすく、かつリスクの少ない特定の部署や業務に絞って、スモールスタートを切ることをお勧めします。

例えば、社内文書の校正やアイデア出しといった、機密情報に触れにくい業務から始めるのが良いでしょう。小さな成功体験を積み重ね、費用対効果を測定しながら、そこから得られた知見を基に、段階的に活用範囲を広げていくアプローチが最も確実です。

提供された回答をそのまま適用しない

ChatGPTが生成した文章やコードは、あくまで「下書き」や「たたき台」として捉えるべきです。

生成されたコンテンツを、人間の目による確認や修正を経ずに、そのまま社外向けの資料や製品のコードとして使用することは絶対に避けてください。

AIは文脈を完璧に理解しているわけではなく、細かなニュアンスの違いや、企業独自のトーン&マナーを反映できないことがあります。必ず最終的な品質と責任は人間が担保するという原則を徹底し、業務フローに人間のレビュープロセスを組み込むことが重要です。

事実確認と法的な調査を徹底する

ChatGPTが生成する情報には、ハルシネーション(もっともらしい嘘)が含まれる可能性があることを常に念頭に置く必要があります。

特に、統計データ、法律や医療に関する情報、歴史的な事実など、正確性が求められる内容については、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る「ファクトチェック」を義務付けましょう。

また、生成されたコンテンツを商用利用する際には、著作権や商標権を侵害していないか、法務部門や弁護士によるリーガルチェックを行うことが、将来的なトラブルを防ぐ上で不可欠です。

機密性の高いデータや個人情報は入力しない

これはChatGPT利用における最も基本的な、そして最も重要な鉄則です。

顧客の個人情報、取引先の情報、未公開の財務データ、新製品の開発情報、社内の人事情報など、企業の機密にあたる情報は、いかなる理由があってもChatGPTに入力してはいけません。

たとえ法人向けのセキュリティが強化されたプランを利用していたとしても、万が一の事態を想定し、機密情報を入力しないというルールを全従業員に徹底させることが、企業を守るための最低限の防衛策となります。定期的な研修で、その重要性を繰り返し伝えましょう。

セキュリティ重視のChatGPT導入ならAzure OpenAI Service

企業のChatGPT導入において、情報漏洩などのセキュリティリスクを最大限に低減したいと考えるなら、「Azure OpenAI Service」が最も有力な選択肢となります。

Microsoftが提供するこのサービスは、OpenAIの強力なAIモデルを、同社の堅牢なクラウドプラットフォーム上で安全に利用できるものです。

その概要と、企業が導入するメリットについて解説します。

Azure OpenAI Serviceとは?

Azure OpenAI Serviceとは、GPT-4oをはじめとするOpenAI社の最新AIモデルを、Microsoftのクラウドサービス「Microsoft Azure」を通じて利用できるサービスです。

ユーザーは使い慣れたOpenAIのモデルの性能をそのままに、Microsoftが長年培ってきたエンタープライズレベルのセキュリティ、コンプライアンス、そして可用性を享受することができます。

Azureの管理コンソールから簡単に導入でき、他のAzureサービス(データ分析基盤やセキュリティ監視ツールなど)とシームレスに連携できる点も大きな特徴です。

Azure OpenAI Serviceを導入するメリット

企業がAzure OpenAI Serviceを導入する最大のメリットは、その高いセキュリティとプライバシー保護にあります。

このサービスでは、顧客が入力したデータがOpenAIのモデル学習に利用されることは一切ないと、Microsoftが明確に保証しています。

さらに、データを外部に出さずに自社のネットワーク内で処理できる閉域網接続(VNet)に対応しているため、極めて高いレベルのセキュリティを確保できます。金融機関や医療機関など、特に厳格なデータ管理が求められる業界での導入に最適です。

Azure OpenAI Serviceの企業導入事例(小林製薬・大和証券など)

Azure OpenAI Serviceは、すでに日本の多くの先進企業で導入が進んでいます。

例えば、小林製薬では、研究開発部門における論文検索やデータ分析の効率化、マーケティング部門における広告コピーの生成などに活用し、業務生産性の向上を実現しています。

また、大和証券グループでは、社内規程やマニュアルに関する問い合わせに自動で応答するチャットボットを構築し、バックオフィス業務を大幅に効率化しました。これらの事例は、高いセキュリティを維持しながらAIの恩恵を享受できることを示しています。

あなたの会社は大丈夫?ChatGPT導入で「飛躍する企業」と「失敗する企業」の分岐点

ChatGPTの導入を検討する企業が増える一方、その使い方次第で結果は天と地ほどに分かれます。ただ流行りに乗って導入しただけでは、期待した効果を得るどころか、新たなリスクを生むことになりかねません。実は、多くの企業がAI導入で直面する課題には共通点があります。一方で、AIを真のパートナーとして活用し、飛躍的な成長を遂げている企業も存在します。この記事では、ChatGPT導入における成功と失敗の分かれ道がどこにあるのかを、具体的なポイントを交えて解説します。

まず、導入に失敗しがちな企業には、「AIへの丸投げ」という共通の傾向が見られます。目的が曖昧なまま導入し、従業員に「自由に使っていい」と放任してしまうのです。その結果、機密情報を入力してしまう情報漏洩リスクや、AIが生成したもっともらしい嘘の情報(ハルシネーション)を鵜呑みにし、誤った意思決定を下すといった問題が発生します。これでは業務効率化どころか、新たな混乱を生むだけです。

引用元:

総務省の調査においても、生成AIを利用する上での課題として「情報漏洩などのセキュリティリスク」が最も多く挙げられ、次いで「情報の正確性」が課題として認識されています。(総務省「令和5年版 情報通信白書」より)

一方で、飛躍する企業はAIを「思考を補助するツール」と明確に位置づけています。どの業務に、なぜAIを使うのかという目的を定め、スモールスタートで効果を検証しながら段階的に活用範囲を広げていきます。また、「機密情報は入力しない」「生成された情報は必ず人間がファクトチェックする」といった明確な社内ルールを策定し、全社的なAIリテラシーの向上に努めています。彼らはAIに答えを求めるのではなく、AIとの対話を通じて思考を深め、人間の創造性を最大化する方法を熟知しているのです。結局のところ、ChatGPTという強力なツールを飼いならせるかどうかが、企業の未来を大きく左右すると言えるでしょう。

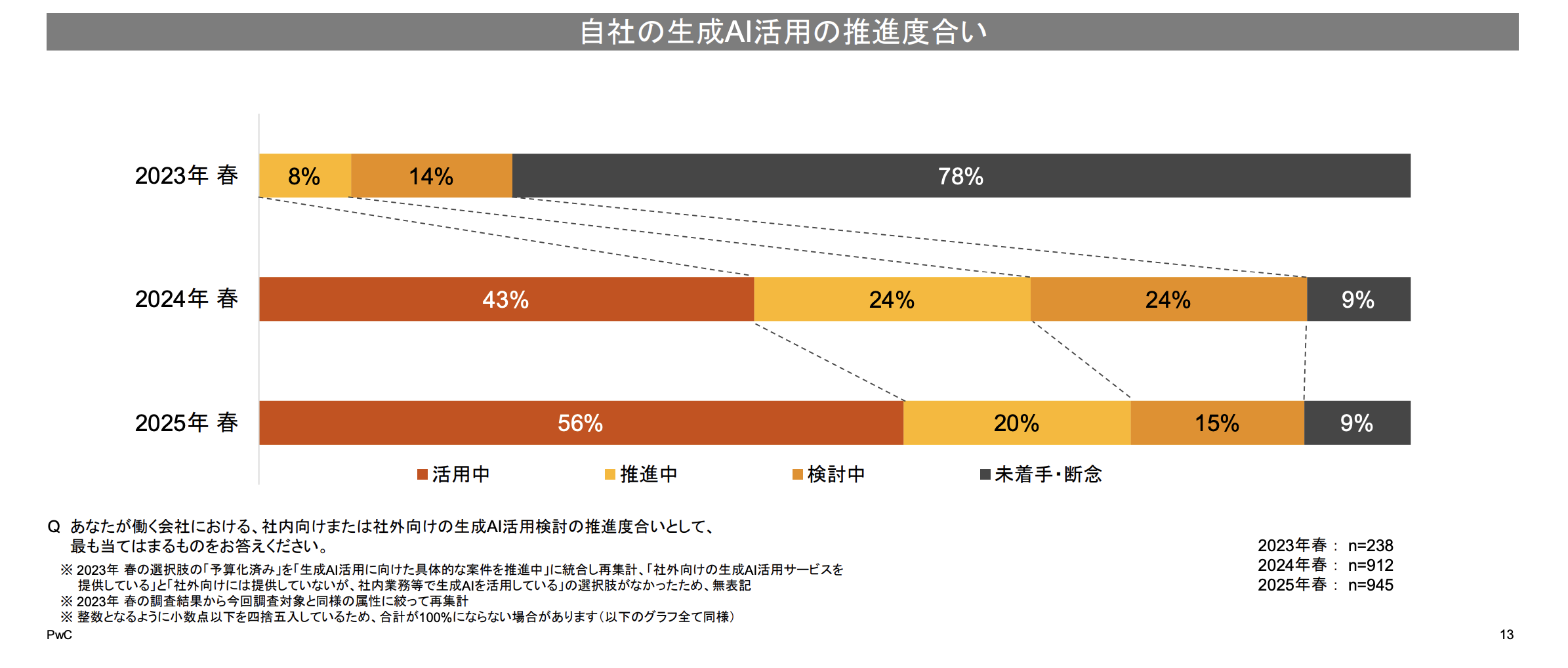

こちらはPwC Japanが公開した、5カ国比較の生成AI活用実態調査レポートです。国内外の企業がどのような課題を持ち、どう活用しているかの参考にしてください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2025/assets/pdf/generative-ai-survey2025.pdf

まとめ

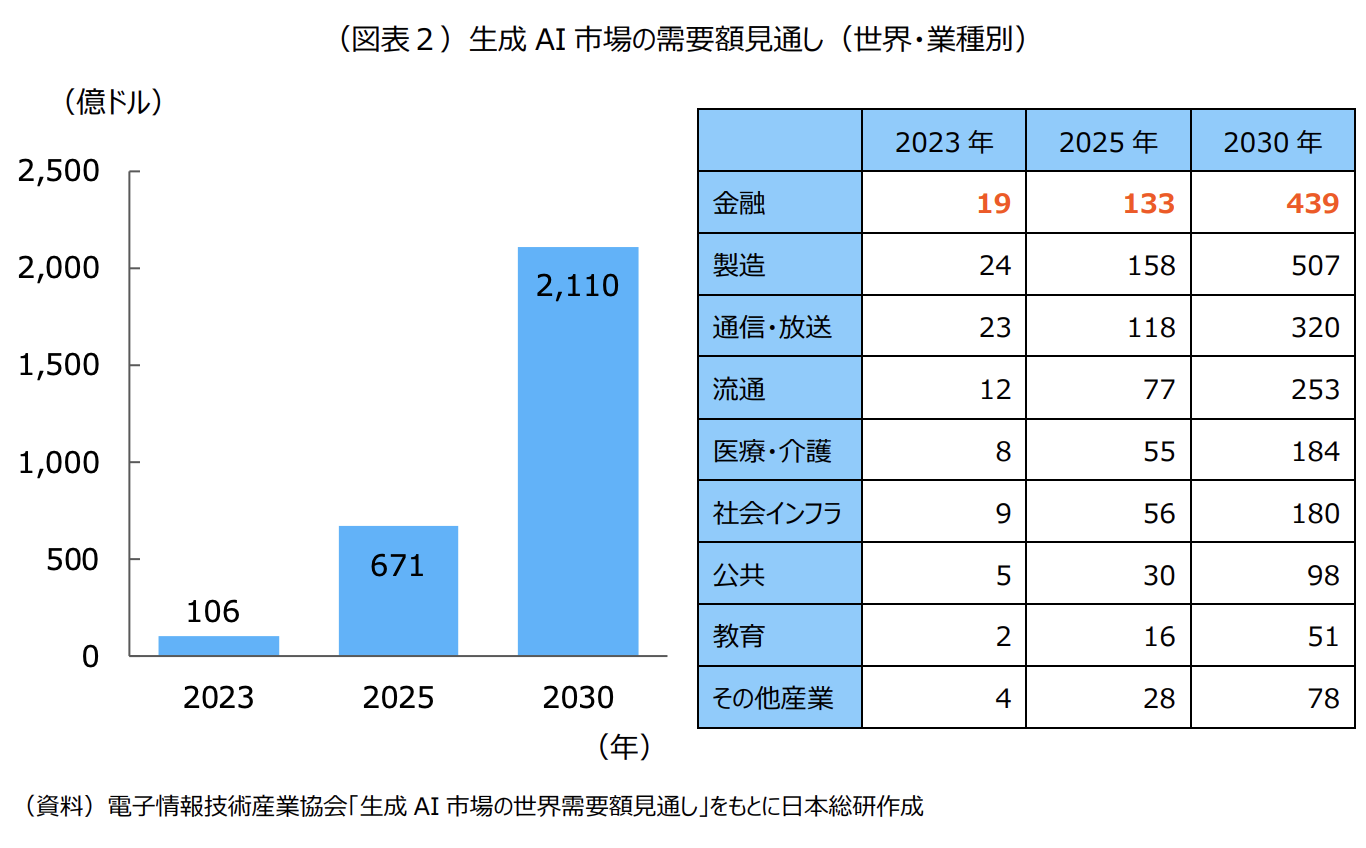

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。