「会社で生成AIを導入したけど、社員がうまく使いこなせていない…」

「プロンプト研修に興味があるけど、たくさんありすぎてどれを選べばいいかわからない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめのプロンプト研修15選を無料・有料に分けて紹介し、失敗しない選び方のポイントや費用相場、助成金の活用法まで網羅的に解説します。

生成AIの導入支援や研修を事業として展開している知見を基に、本当に役立つ情報だけを厳選しました。

この記事を読めば、あなたの会社に最適なプロンプト研修が見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

今さら聞けない「プロンプト 研修」とは?その重要性を解説

近年、多くの企業で導入が進む「プロンプト研修」。

なぜこれほどまでに注目されているのでしょうか。

ここでは、プロンプトの基本的な意味から、研修の重要性、そして社会的な背景について解説します。

AIを真のビジネスパートナーとするための第一歩を、ここから始めましょう。

そもそもプロンプトとは

プロンプトとは、ChatGPTなどの生成AIに対してユーザーが入力する「指示」や「命令」のことです。

このプロンプトの質が、AIから得られる回答の質を直接的に左右します。

例えば、「ブログ記事を書いて」という漠然とした指示では、平凡な内容しか得られません。

しかし、「ターゲット読者」「キーワード」「文体」「文字数」などを具体的に含めたプロンプトを与えることで、AIは意図を正確に汲み取り、質の高いアウトプットを生成します。

つまり、プロンプトはAIの能力を最大限に引き出すための「鍵」となるのです。

プロンプト研修の重要性と注目される背景

プロンプト研修の重要性が高まっている背景には、ビジネス現場での生成AIの急速な普及があります。

多くの企業が業務効率化や生産性向上を期待してAIを導入していますが、多くの社員がそのポテンシャルを十分に引き出せていないのが現状です。

その最大の原因が、質の高いプロンプトを作成するスキルの不足です。

このスキルは、単にAIの操作方法を学ぶだけでは身につきません。

プロンプト研修を通じて、論理的思考力や具体的指示能力、そしてAIの特性への深い理解を体系的に学ぶことで、初めてAIを使いこなせるようになります。

AI時代において、プロンプトスキルは一部の専門家だけのものではなく、すべてのビジネスパーソンにとって必須のスキルとなりつつあるのです。

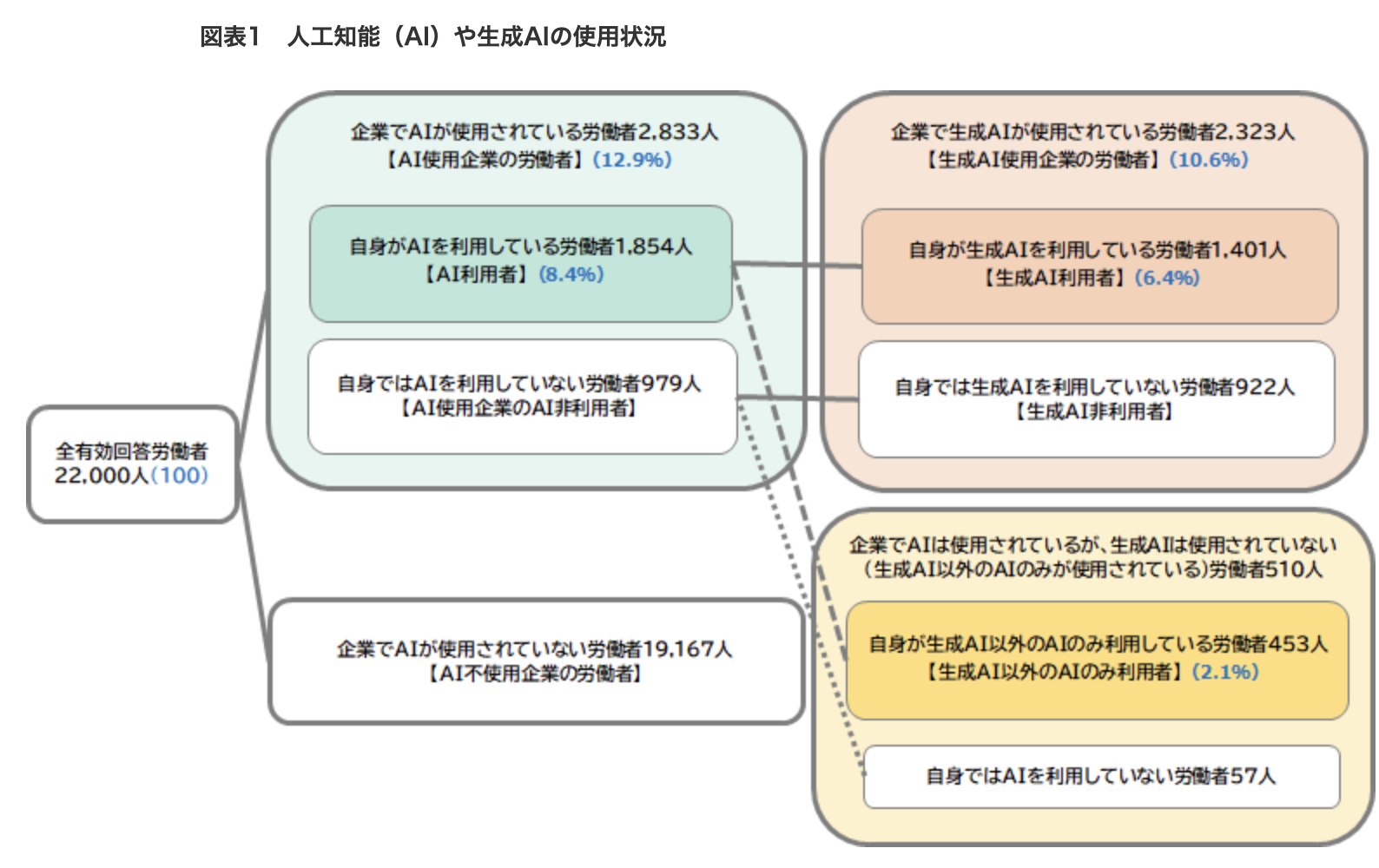

こちらはAIの職場導入が働き方に与える影響について、日本の公的機関がまとめた調査結果です。合わせてご覧ください。 https://www.jil.go.jp/institute/research/2025/256.html

企業がプロンプト研修を導入するメリット・効果

プロンプト研修を導入することは、単にAIをうまく使えるようになるだけではありません。

組織全体に多岐にわたるメリットと効果をもたらし、企業の競争力を大きく向上させます。

ここでは、具体的な4つのメリットについて詳しく解説します。

業務時間の大幅な削減

プロンプト研修を導入する最大のメリットは、業務時間の大幅な削減です。

質の高いプロンプトを作成できるようになると、AIは一度の指示で正確なアウトプットを生成してくれます。

これにより、資料作成、メール文案作成、データ分析、議事録の要約といった日常的なタスクにかかる時間が劇的に短縮されます。

これまで数時間かかっていた作業が数分で完了するケースも珍しくありません。

全社的にプロンプトスキルが向上すれば、組織全体の生産性は飛躍的に高まるでしょう。

創造的な業務へのリソースシフト

定型的な業務をAIに任せることで、社員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

AI活用によって生まれた時間を、新しい企画の立案、戦略策定、顧客との関係構築といった、人間にしかできない業務に振り分けることが可能です。

これは、社員一人ひとりのモチベーション向上にも繋がります。

単純作業から解放され、自身の創造性や専門性を発揮できる環境は、仕事のやりがいを高め、組織全体のイノベーションを促進するでしょう。

プロンプト研修は、企業の成長を加速させるための重要な投資と言えます。

社内ナレッジ共有の活性化

プロンプト研修は、社内のナレッジ共有を活性化させる効果も期待できます。

研修を通じて、各部署や各業務に特化した優れたプロンプトが開発されると、それらを「プロンプトライブラリ」として社内で共有する文化が生まれます。

例えば、営業部で成果を上げたメール文面生成プロンプトや、開発部でコードレビューの効率を上げたプロンプトなどを共有することで、特定の個人のスキルが組織全体の資産となります。

これにより、業務の属人化を防ぎ、組織全体の業務品質を底上げすることができます。

ナレッジ共有のプラットフォームとしてAIを活用する新しい働き方が実現するのです。

AI時代に必須のスキルが身につく

これからのビジネス環境では、AIを使いこなす能力が、読み書きやPC操作と同じように、すべての社会人にとって必須のスキルとなります。

プロンプト研修は、社員がこの変化の激しい時代を生き抜くための基盤となるスキルを身につける絶好の機会です。

研修を通じて、AIの基本的な仕組みや倫理的な利用方法、そして最新のAIトレンドに関する知識も習得できます。

これにより、社員はAIに対して漠然とした不安を持つのではなく、積極的に活用して自身の業務やキャリアに活かしていく視点を持てるようになります。

組織全体のAIリテラシーを高めることは、将来にわたる企業の持続的な成長に不可欠です。

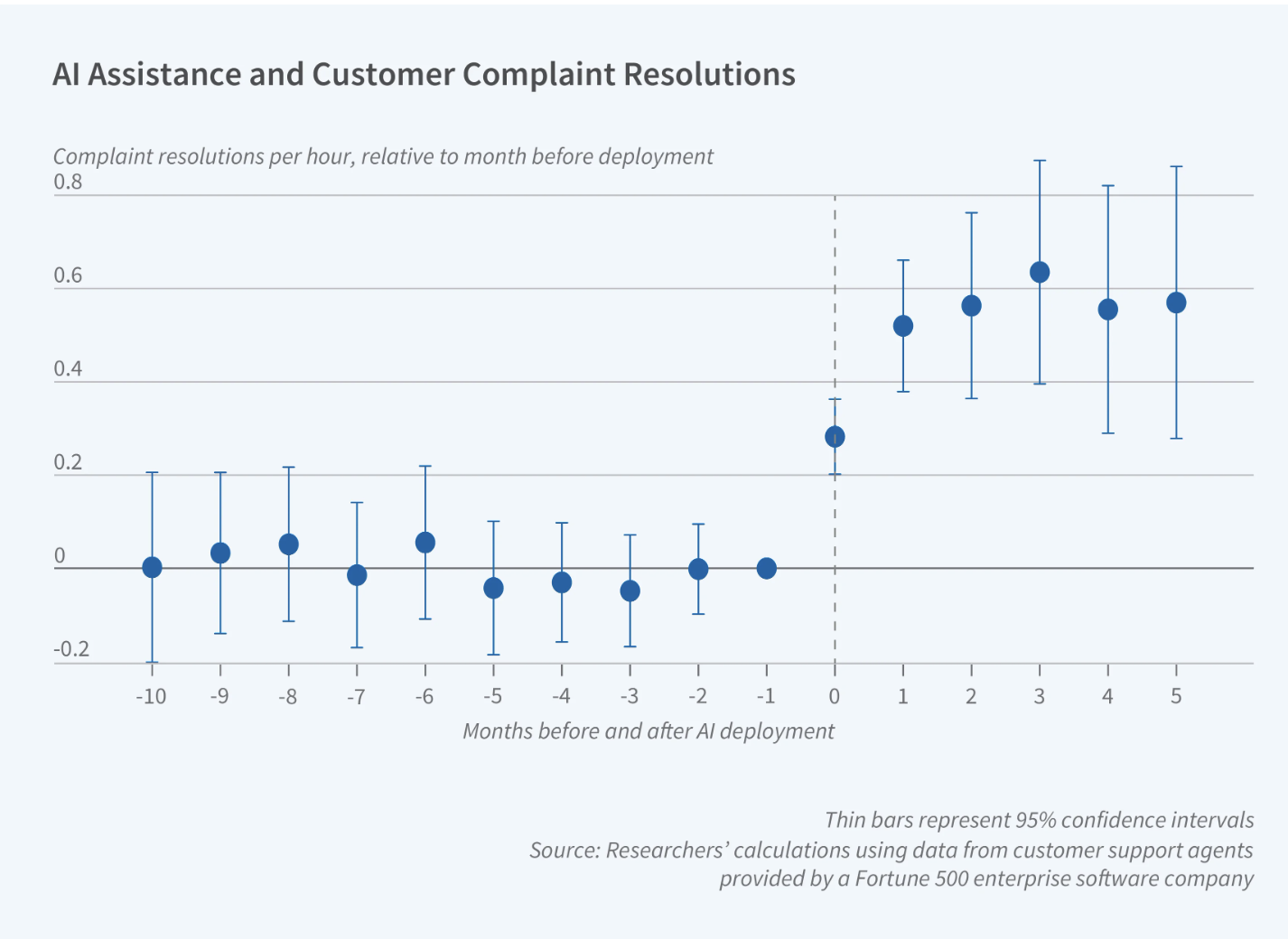

こちらは生成AIの導入が従業員の生産性を14%向上させたという、全米経済研究所(NBER)によるケーススタディです。合わせてご覧ください。 https://www.nber.org/digest/20236/measuring-productivity-impact-generative-ai

【有料】おすすめのプロンプト研修9選を徹底比較

質の高いカリキュラムと手厚いサポートを求めるなら、有料のプロンプト研修がおすすめです。

ここでは、数あるサービスの中から特に評価の高い9つの研修を厳選して比較紹介します。

それぞれの研修の特徴や対象者を理解し、自社のニーズに最も合ったサービスを見つけましょう。

株式会社アドカル|常駐型研修

株式会社アドカルが提供するのは、講師が企業に常駐して直接指導を行うユニークな研修スタイルです。

実際の業務に入り込み、現場の課題に即したプロンプト作成をハンズオンでサポートしてくれるのが最大の特徴です。

画一的な研修内容ではなく、各社の事業内容や職種に合わせてカリキュラムを完全にカスタマイズしてくれます。

そのため、研修で学んだスキルが即座に実務に直結し、高い効果が期待できます。

コンサルティングに近い形で、組織へのAI活用文化の定着を根本から支援してほしい企業に最適なサービスです。

インソース|ChatGPTプロンプトエンジニアリング研修

インソースは、ビジネス研修の最大手として知られ、そのノウハウを活かした質の高いプロンプト研修を提供しています。

研修は公開講座と講師派遣型の両方に対応しており、企業のニーズに合わせて柔軟に選択できます。

カリキュラムは、ChatGPTの基本操作から始まり、優れたプロンプトの型や条件設定の方法、さらには業務改善への応用まで、体系的に学べるよう設計されています。

ビジネスシーンでよくある課題を題材にした演習が豊富で、実践的なスキルが身につきます。

信頼と実績のある企業で、基礎から応用までしっかりと学びたい場合に適しています。

テックアカデミー|法人向けプロンプトエンジニアリング研修

オンラインプログラミングスクールとして有名なテックアカデミーが提供する法人向け研修です。

オンライン完結型でありながら、現役エンジニアであるメンターが手厚くサポートしてくれるのが特徴です。

カリキュラムは、プロンプトの基本原則から、より高度な思考法やテクニックまでを網羅しています。

特に、受講者一人ひとりの業務内容に合わせたオリジナルプロンプトの作成支援に力を入れており、学んだことをすぐに実務で活かせます。

場所を選ばずに受講でき、かつ個別サポートを重視したい企業におすすめの研修です。

AVILEN|実践プロンプトエンジニアリング研修

AVILENは、AI人材育成に特化した企業であり、その専門性を活かした実践的なプロンプト研修を提供しています。

この研修の最大の特徴は、単なるプロンプトの書き方だけでなく、AIモデルの特性や仕組みといった技術的な背景まで深く学べる点にあります。

理論と実践のバランスが取れたカリキュラムで、なぜそのプロンプトが有効なのかを根本から理解することができます。

これにより、未知の課題に対しても応用できる本質的なプロンプト設計能力が身につきます。

将来的に社内でAI活用をリードする人材を育成したいと考えている企業に最適です。

トレノケート|1日で学ぶプロンプトエンジニアリング

トレノケートが提供する「1日で学ぶプロンプトエンジニアリング」は、その名の通り、短期間でプロンプトの要点を集中的に学べる研修です。

忙しいビジネスパーソンでも参加しやすい1日完結型のプログラムとなっています。

短期間ながら、プロンプトの基本原則である「指示」「役割」「制約条件」などの要素を、演習を通じて効率的に習得できます。

ChatGPTだけでなく、様々な生成AIに応用可能な汎用的なスキルを学ぶことを目的としています。

まずは手軽にプロンプトの基礎を学び、社内でのAI活用の第一歩としたい企業におすすめです。

DMM生成AI CAMP|プロンプトエンジニアリング基礎マスターコース

DMM生成AI CAMPは、未経験からAI人材を目指すためのオンラインスクールです。

その法人向け研修では、プロンプトの基礎から応用までを体系的に学ぶことができます。

特に、豊富な実践課題と手厚いフィードバックに定評があります。

受講者は、マーケティング、企画、営業など、具体的なビジネスシーンを想定した課題に取り組み、プロの講師から詳細なレビューを受けることで、スキルを確実に定着させることができます。

実践を通じて即戦力となるプロンプトスキルを身につけさせたい場合に非常に有効な研修です。

SHIFT AI|AI変革パスポート

SHIFT AIが提供する「AI変革パスポート」は、プロンプトスキルだけでなく、AIを活用した事業開発や業務改革を推進できる人材を育成することを目的とした包括的なプログラムです。

個別のプロンプト研修に加えて、AI戦略の立案方法なども学べます。

最先端のAI活用事例を豊富に学びながら、自社のビジネスにどうAIを組み込むかを考えるワークショップが充実しています。

単なるツールとしてのAI利用に留まらず、ビジネスモデルの変革まで視野に入れたい企業に適しています。

経営層や事業責任者を含めた、全社的なAIリテラシーの向上を目指す企業に最適なプログラムです。

AI Academy|生成AIセミナー

AI Academyは、PythonやAI技術に特化したオンライン学習プラットフォームで、法人向けの生成AIセミナーも提供しています。

企業の課題に合わせて、内容を柔軟にカスタマイズできるのが大きな特徴です。

例えば、営業部門向けには顧客への提案メール作成を効率化するプロンプト、開発部門向けにはコーディングを支援するプロンプトといったように、職種別の実践的な研修が可能です。

短時間のセミナーから数日間の集中研修まで、期間や形式も自由に選べます。

特定の部署やチームの課題解決に直結する、ピンポイントなプロンプト研修を実施したい企業におすすめです。

Udemy|法人向け研修プラン

Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームであり、その法人向けプラン「Udemy Business」では、プロンプトエンジニアリングに関する豊富な講座を自由に受講できます。

様々な講師による多様な講座が揃っているため、社員が自分のレベルや興味に合わせて学べるのが魅力です。

基礎的な入門講座から、特定のツールや業務に特化した専門的な講座まで、幅広いニーズに対応できます。

社員一人ひとりが自律的に学習を進めるスタイルを推奨している企業や、多様な職種の社員に一括で学習機会を提供したい場合に非常に便利です。

コストを抑えつつ、社員に幅広い学びの選択肢を提供したい企業に適しています。

【無料】で始められるおすすめのプロンプト研修6選

本格的な導入の前に、まずは無料でプロンプト研修を試してみたいという企業も多いでしょう。

幸い、質の高い無料の学習コンテンツも数多く存在します。

ここでは、コストをかけずにプロンプトの基礎を学べるおすすめの研修・講座を6つ紹介します。

AI活用の第一歩として、ぜひ活用してみてください。

日本リスキリングコンソーシアム|ChatGPTプロンプト入門

日本リスキリングコンソーシアムは、国や地方自治体、民間企業が連携して個人のリスキリングを支援する取り組みです。

その中で提供されている「ChatGPTプロンプト入門」は、Googleが提供する無料のトレーニングプログラムです。

この講座では、プロンプトの基本的な考え方や、効果的な指示の出し方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

簡単な演習も含まれており、手を動かしながら学ぶことができます。

信頼性の高い組織が提供する教材で、プロンプトの基礎を正しく学びたい方に最適な入門講座です。

キノコード/キノブログ|プロンプトエンジニアリング超入門

キノコードは、YouTubeやブログでプログラミングやAIに関する情報を発信している人気のプラットフォームです。

「プロンプトエンジニアリング超入門」と題されたコンテンツは、動画とテキストの両方で学ぶことができます。

専門用語を極力使わず、具体的な例を多用して解説しているため、全くの初心者でもつまずくことなく理解を進められます。

特に、良いプロンプトと悪いプロンプトの比較が非常に分かりやすいと評判です。

手軽に、かつ視覚的にプロンプトの基本を学びたいと考えている個人や企業におすすめです。

Coursera|AI For Everyone

Coursera(コーセラ)は、スタンフォード大学の教授によって設立された世界最大級のオンライン講座プラットフォームです。

著名なAI研究者であるアンドリュー・ン氏が教える「AI For Everyone」は、AIの全体像を掴むのに最適な講座として世界的に有名です。

この講座は、プロンプトに特化したものではありませんが、AIが何であり、何ができて、ビジネスにどう活用できるのかという本質的な理解を深めることができます。

プロンプトスキルを活かすための土台となる知識を身につける上で非常に有益です。

日本語字幕にも対応しており、非エンジニアでもAIの基礎を体系的に学びたい方に必見の講座です。

デジタルハリウッド|無料オンライン説明会

デジタルハリウッドは、WebデザインやCG映像などのクリエイティブ分野で有名なスクールですが、近年はAI関連の講座にも力を入れています。

定期的に開催される無料のオンライン説明会やセミナーでは、プロンプトに関するトピックが扱われることがあります。

これらのイベントでは、最新のAIトレンドや、クリエイティブ領域でのプロンプト活用事例などを知ることができます。

有料講座の導入を検討する前の情報収集の場としても非常に役立ちます。

特に、デザインやコンテンツ制作業務にAIを活用したいと考えている企業にとって、有益な情報が得られる機会となるでしょう。

バイテック生成AI|無料セミナー

バイテック生成AIは、企業のAI導入を支援するコンサルティング会社で、その一環として無料のオンラインセミナーを定期的に開催しています。

セミナーのテーマは多岐にわたり、プロンプトの基礎から、特定の業務への応用まで幅広くカバーしています。

企業向けのコンサルティングを行っているだけあり、ビジネス現場のリアルな課題に基づいた実践的な内容が特徴です。

セミナー中に直接質問できる時間も設けられており、自社の悩みを専門家に相談する良い機会にもなります。

最新のビジネス活用事例や、より実践的なプロンプトのテクニックに興味がある企業におすすめです。

キカガク|AI活用体験セミナー

キカガクは、AIやデータサイエンス分野の人材育成で高い実績を持つ企業です。

同社が提供する「AI活用体験セミナー」は、プロンプトエンジニアリングを含むAI活用の基礎を無料で体験できる人気のセミナーです。

このセミナーでは、講義を聞くだけでなく、実際にPCを操作しながらAIの能力を体感できるハンズオン形式が取り入れられています。

プロンプト一つでAIの出力が劇的に変わることを実感でき、学習へのモチベーションが高まります。

座学だけでなく、実際に手を動かしてAIの可能性を体験してみたいという方にぴったりの入門セミナーです。

失敗しないプロンプト研修の選び方5つのポイント

数あるプロンプト研修の中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、研修選びで失敗しないための5つのチェックポイントを具体的に解説します。

これらのポイントを参考に、多角的な視点から研修サービスを比較検討しましょう。

料金形態と研修期間を確認する

まずは、研修にかかる費用と期間を確認しましょう。

料金形態は、1人あたりの受講料が決まっているもの、法人向けのパッケージプラン、月額制のサブスクリプションなど様々です。

研修期間も、1日で完結するものから数ヶ月にわたる長期的なものまであります。

自社の予算や、研修に割ける時間を考慮し、無理のないプランを選ぶことが重要です。

単に価格の安さだけで選ぶのではなく、後述するカリキュラム内容などと照らし合わせ、コストパフォーマンスを総合的に判断しましょう。

自社の目的に合ったカリキュラムか確認する

研修の目的を明確にし、それに合ったカリキュラムが提供されているかを確認することが最も重要です。

例えば、「全社員のAIリテラシーを底上げしたい」のか、「特定の部署の業務を効率化したい」のかによって、選ぶべき研修は異なります。

汎用的なプロンプトスキルを学ぶ研修もあれば、マーケティングや開発など、特定の職種に特化した内容の研修もあります。

研修会社のウェブサイトでカリキュラムの詳細を確認したり、問い合わせてカスタマイズが可能か相談したりするなど、目的との一致度をしっかり見極めましょう。

講師の専門性と実務経験を比較する

研修の質は講師によって大きく左右されます。

講師がどのような専門性を持っているか、そして実際のビジネス現場でのプロンプト活用経験が豊富かどうかを確認しましょう。

単にAIの知識が豊富なだけでなく、ビジネス課題を解決するためにAIを活用してきた実務経験のある講師から学ぶことで、より実践的で役立つスキルを習得できます。

講師の経歴や実績、可能であれば過去の研修の評判などをリサーチすることが推奨されます。

信頼できる講師陣が揃っているかは、研修選びの重要な判断基準です。

受講形態とフォローアップ体制をチェックする

研修の受講形態が、自社の働き方や環境に合っているかも確認が必要です。

全社員を一同に集めて行う集合研修、場所を選ばないオンライン研修、自分のペースで学べるeラーニングなど、選択肢は様々です。

また、研修が終わった後のフォローアップ体制も重要です。

研修中に生じた疑問を質問できるチャットサポートや、定期的な勉強会の開催、学習コミュニティの提供など、学習を継続するための支援があるかを確認しましょう。

研修効果を最大化するためには、一過性のイベントで終わらせない仕組みが不可欠です。

口コミや導入実績を確認する

最後に、第三者の評価や実績を確認することも忘れないようにしましょう。

実際に研修を受講した人の口コミやレビューは、研修のリアルな内容や満足度を知る上で貴重な情報源です。

また、どのような企業がその研修を導入しているかという導入実績も、研修の信頼性を測る指標となります。

特に、自社と同じ業界や規模の企業での導入事例があれば、研修効果をイメージしやすくなります。

ウェブサイトや比較サイト、SNSなどを活用して、客観的な情報を集めることが、賢い選択に繋がります。

プロンプト研修の料金相場と費用対効果(ROI)

プロンプト研修への投資を検討する上で、料金相場と費用対効果(ROI)の把握は欠かせません。

どのくらいの予算を見積もるべきか、そしてその投資がどれだけのリターンを生む可能性があるのかを理解することが、適切な意思決定に繋がります。

ここでは、料金の目安とROIの考え方について解説します。

プロンプト研修の料金相場と予算設定のコツ

プロンプト研修の料金は、形式や内容によって大きく異なります。

一般的に、オンラインのeラーニング形式であれば1人あたり数千円から数万円程度です。

講師がリアルタイムで指導するオンライン研修や集合研修の場合、半日〜1日で1人あたり3万円〜10万円程度が相場となります。

法人向けにカリキュラムをカスタマイズしたり、講師を派遣したりする場合は、数十万円から数百万円規模になることもあります。

予算を設定する際は、まず研修の目的と対象人数を明確にすることが重要です。

全社的なリテラシー向上を目指すのか、特定部署のスキルアップを図るのかによって、適切な投資額は変わってきます。

費用対効果(ROI)の計算方法と測定指標

プロンプト研修の費用対効果(ROI)を測定するには、研修によって得られた効果を金額に換算する必要があります。

最も分かりやすい指標は「時間の削減」です。

例えば、研修後に社員1人あたり月平均5時間の業務時間削減が実現できたとします。

社員の時給が3,000円であれば、1人あたり月間で15,000円のコスト削減効果となります。

この効果を研修費用と比較することで、ROIを算出できます。

その他にも、「提案書の作成件数増加」や「顧客満足度の向上」といった生産性や品質の向上も重要な測定指標です。

研修前に目標とする指標(KPI)を設定し、研修後にその変化を追跡することが重要です。

助成金を活用して低コストでプロンプト研修を実施する方法

プロンプト研修の導入を検討していても、コストがネックになっている企業も少なくないでしょう。

しかし、国の助成金を活用することで、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。

ここでは、代表的な助成金である「人材開発支援助成金」について、その概要と活用方法を解説します。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、厚生労働省が管轄する制度で、事業主が従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練などを実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

この助成金は、企業の生産性向上と労働者のスキルアップを目的としています。

プロンプト研修も、AIという新しいツールを使いこなすための専門的な技能訓練と見なされるため、助成金の対象となるケースが多くあります。

企業の規模や研修内容によって助成率や上限額は異なりますが、うまく活用すればコストを抑えて質の高い研修を実施できます。

助成金の対象となる研修の条件

人材開発支援助成金の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、雇用保険の適用事業所であることが大前提です。

その上で、実施する研修が職務に直接関連する内容であることが求められます。

また、研修時間が一定時間以上であること(コースによって異なるが、一般的には10時間以上など)や、研修の実施計画を事前に労働局に提出し、認定を受ける必要があります。

社内の講師ではなく、外部の研修機関に依頼して実施することも条件の一つです。

詳細な要件は頻繁に改定されるため、申請を検討する際は、必ず厚生労働省のウェブサイトや管轄の労働局で最新の情報を確認してください。

助成額の具体例と申請の流れ

助成額は、研修にかかった経費(受講料など)に対する助成率(経費助成)と、研修期間中の従業員の賃金に対する助成率(賃金助成)の合計で決まります。

例えば、中小企業の場合、経費助成率が45%、賃金助成が1人1時間あたり760円といった形で定められています。

申請の基本的な流れは、まず研修実施計画書を作成し、研修開始の1ヶ月前までに労働局へ提出します。

計画が認定された後、研修を実施し、研修終了後2ヶ月以内に支給申請書と必要書類を提出するという手順になります。

手続きが複雑なため、社会保険労務士などの専門家や、助成金申請サポートを行っている研修会社に相談するのも一つの方法です。

プロンプト研修の導入から効果測定までの実践ガイド

プロンプト研修を成功させるためには、計画的な導入と、実施後の効果測定が不可欠です。

ここでは、研修を単なる一過性のイベントで終わらせず、組織に定着させるための実践的なステップを解説します。

「準備」「実施」「評価・改善」の3つのフェーズに分けて見ていきましょう。

研修前の準備とニーズアセスメント

研修を計画する最初のステップは、現状の課題とニーズを正確に把握することです。

アンケートやヒアリングを通じて、「どの部署の、どのような業務に時間がかかっているか」「AIを使って何を解決したいか」といった現場の声を収集します。

このニーズアセスメントの結果に基づいて、研修の具体的な目標(例:〇〇業務の作業時間を20%削減する)を設定します。

目標が明確になることで、受講者のモチベーションも高まり、研修内容の選定も容易になります。

また、研修の対象者を誰にするか、研修のスケジュールや周知方法などもこの段階で具体的に計画します。

研修実施中の効果的な運営ポイント

研修当日は、受講者が主体的に参加できるような工夫が重要です。

一方的な講義だけでなく、グループワークやディスカッション、実際の業務に基づいたプロンプト作成演習などを多く取り入れましょう。

受講者が作成したプロンプトを互いに共有し、フィードバックし合う時間を設けることも非常に効果的です。

他の人のアイデアに触れることで、新たな発見やスキルの向上が期待できます。

また、研修中に生まれた優れたプロンプトは、後述する社内ライブラリの最初のコンテンツとして収集しておくことが推奨されます。

研修後の効果測定と継続的な改善方法

研修の効果を持続させるためには、研修後のフォローアップが欠かせません。

まず、研修直後にアンケートを実施し、満足度や理解度を測定します。

その後、1ヶ月後、3ヶ月後といったタイミングで、研修で学んだスキルが実務でどの程度活用されているか、設定した目標(KPI)が達成できているかを再度ヒアリングやデータで確認します。

また、研修で学んだ社員が中心となって、定期的な勉強会を開催したり、社内チャットで成功事例を共有したりする文化を醸成することも重要です。

効果測定の結果を基に、次の研修内容を改善していくことで、組織全体のAI活用レベルを継続的に高めていくことができます。

プロンプト研修の導入成功事例【最新】

プロンプト研修が実際にどのような効果をもたらすのか、具体的な事例を通じてイメージを膨らませてみましょう。

ここでは、企業での活用事例から個人のキャリアチェンジに至るまで、様々な成功事例を紹介します。

自社や自分自身に置き換えて、プロンプトスキルが拓く可能性を感じ取ってください。

【企業事例】業種・職種別カスタマイズ研修の導入効果

あるWebマーケティング会社では、コンテンツ制作チームの生産性向上が課題でした。

そこで、マーケティング業務に特化したプロンプト研修を導入。

SEO記事の構成案作成、広告コピーの生成、SNS投稿文の作成など、具体的な業務シーンに合わせたプロンプト作成法を学びました。

研修後、記事1本あたりの制作時間が平均で40%削減され、チームはより多くのコンテンツを制作できるようになりました。

さらに、AIが生成した多様な切り口のアイデアを基に、コンテンツの質も向上し、サイトへの流入数増加にも繋がりました。

【企業事例】社内プロンプトライブラリの構築と活用

大手製造業の人事部では、社内規程に関する問い合わせ対応に多くの時間を費やしていました。

プロンプト研修を実施した後、よくある質問にAIが正確に回答できるような「人事部特化型プロンプト」を開発。

さらに、これらの優れたプロンプトを誰でも使えるように、社内ポータルに「プロンプトライブラリ」を構築しました。

結果として、社員は人事部に問い合わせることなく自己解決できるようになり、人事部の問い合わせ対応工数は月間で80時間以上削減されました。

この成功を受け、他部署でも同様の取り組みが広がっています。

【個人事例】大工からプロンプトエンジニアへのキャリアチェンジ

40代の大工職人だったAさんは、体力的な負担から将来に不安を感じ、リスキリングを決意。

未経験からプロンプトエンジニアリングを学び始めました。

建設業界の専門知識を持つAさんは、建築現場の工程管理や安全報告書作成を効率化するユニークなプロンプトを次々と開発。

そのスキルがIT企業の目に留まり、建設業界向けのAIソリューションを開発するプロンプトエンジニアとして転職に成功しました。

異業種の経験とプロンプトスキルを掛け合わせることで、独自の価値を生み出した好例です。

【個人事例】コールセンターからAIコンサルタントへ転身

コールセンターでオペレーターとして働いていたBさんは、日々の顧客対応の中で、AIチャットボットの応答精度の低さに課題を感じていました。

そこでプロンプト研修を受講し、顧客の意図を正確に汲み取り、共感性の高い回答を生成するプロンプトの設計スキルを習得。

自社のチャットボット改善プロジェクトで大きな成果を上げ、その実績が評価されました。

現在では、その経験を活かして、様々な企業の顧客対応AI導入を支援するAIコンサルタントとして独立し、活躍しています。

プロンプト研修を受ける際の3つの注意点

プロンプト研修の効果を最大限に引き出すためには、受講する側にもいくつかの心構えが必要です。

ただ漫然と研修を受けるだけでは、スキルは身につきません。

ここでは、研修を無駄にしないために、受講者が意識すべき3つの注意点について解説します。

わからない部分を放置しない

研修中に出てきた専門用語や、理解が追いつかなかった部分をそのままにしてはいけません。

プロンプトのスキルは積み上げ式です。

基礎的な部分でつまずくと、その後の応用的な内容を理解するのが困難になります。

少しでも疑問に思ったら、恥ずかしがらずにその場で講師に質問するか、後で質問できる時間があれば必ず確認するようにしましょう。

主体的に疑問を解消しようとする姿勢が、深い理解とスキルの定着に繋がります。

研修は受け身で聞く場ではなく、積極的に学び取る場であると認識することが重要です。

特定のツールに依存した内容に注意する

世の中にはChatGPT以外にも、ClaudeやGeminiなど様々な生成AIツールが存在し、日々進化しています。

研修内容が、特定のAIツールの操作方法だけに終始している場合、そのツールが時代遅れになった時にスキルが陳腐化してしまう恐れがあります。

重要なのは、ツールが変わっても応用が効く、プロンプト設計の「原則」や「思考法」を学ぶことです。

「AIにどのように指示を分解して伝えるか」「どのような条件を与えれば出力が安定するか」といった本質的な考え方を学べる研修を選びましょう。

受け身の姿勢で受講しない

研修は、知識をインプットするだけの場ではありません。

学んだことをすぐに試せる絶好の機会です。

演習やワークショップの時間には、積極的に手を動かし、自分自身の業務に当てはめて「こんなプロンプトは作れないか?」と試行錯誤することが何よりも大切です。

失敗を恐れずに、色々なパターンのプロンプトを試してみましょう。

なぜうまくいかなかったのか、どうすれば改善できるのかを考えるプロセスそのものが、最も効果的な学習となります。

研修時間を最大限に活用し、一つでも多くの「自分のプロンプト」を生み出すことを目指しましょう。

プロンプト研修に関するよくある質問

最後に、プロンプト研修に関して多くの企業担当者や個人から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。

研修導入前の最後の疑問や不安を、ここで解消してください。

Q. プロンプト研修はなぜ注目されているのですか?

A. 生成AIがビジネスのあらゆる場面で活用され始めたからです。AIの性能を最大限に引き出すには、的確な指示を出す「プロンプトスキル」が不可欠となります。このスキルがあるかないかで、業務の生産性に大きな差が生まれるため、多くの企業や個人が必須スキルとして注目し、研修の需要が高まっています。

Q. 有料のプロンプト研修と無料の研修の違いは何ですか?

A. 最も大きな違いは、学習の体系性、サポートの手厚さ、内容の専門性です。無料の研修は断片的な知識習得には役立ちますが、有料の研修では、基礎から応用まで体系的に設計されたカリキュラムと、専門家による個別フィードバックや質疑応答といった手厚いサポートが受けられます。また、特定の業界や職種に特化した、より実践的な内容を学べるのも有料研修のメリットです。

Q. プロンプト研修の費用対効果はどのように測れますか?

A. 主に「定量的効果」と「定性的効果」の2つの側面から測ることができます。定量的効果としては、資料作成やメール作成などの業務にかかる時間がどれだけ削減されたかを金額換算する方法が一般的です。定性的効果としては、アウトプットの質の向上、社員の創造性の発揮、AI活用への意識改革といった、数値化しにくいものの重要な変化をアンケートやヒアリングで評価します。

生成AIの活用が企業の競争力を左右する時代において、社員のプロンプトスキル向上は避けて通れない経営課題です。

しかし、数ある研修の中から自社に最適なものを見つけ出すのは容易ではありません。

今回紹介した選び方のポイントやおすすめの研修サービスを参考に、まずは自社の課題と目的を明確にすることから始めてみてください。

そして、無料のセミナーや資料請求などを活用して、具体的な情報を収集することをおすすめします。

プロンプト研修への投資は、単なるコストではありません。

社員一人ひとりの生産性を高め、組織全体の創造性を解き放ち、AI時代を勝ち抜くための最も確実な未来への投資です。

研修だけでは不十分?生成AIで「自走する組織」と「指示待ち組織」を分ける決定的境界線

プロンプト研修を受けたのに、なぜか組織全体の生産性が上がらない。そんな悩みを抱えていませんか。実は、研修で得たスキルを「個人技」で終わらせてしまうか、「組織の思考文化」にまで昇華できるかが、AI時代における企業の成長を左右する決定的な分岐点となります。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究では、生成AIが人間の創造性を高める一方で、使い方を誤ると画一的なアイデアに収束させてしまう危険性も指摘されています。この記事では、研修の効果を最大化し、AIを真のイノベーションエンジンに変えるための、一歩進んだAI活用法を解説します。

【警鐘】AIは組織の「思考を画一化」させるかもしれない

多くの研修では、効率的に答えを得るための「優れたプロンプトの型」を学びます。これは非常に重要ですが、組織の全員が同じ型に頼り始めると、次のようなリスクが生じる可能性があります。

思考の多様性が失われる: 全員が同じような指示をAIに出すことで、生まれるアイデアやアウトプットが似通ってくる。

偶発的な発見がなくなる: 効率を求めるあまり、回り道や試行錯誤から生まれるセレンディピティ(幸運な発見)の機会が減少する。

AIへの依存度が高まる: 「正解」をAIに求める文化が定着し、自ら問いを立て、仮説を構築する力が衰える。

ツールを導入し、使い方を学んだだけでは、気づかぬうちに組織全体の思考がAIの思考フレームワークに最適化され、硬直化してしまう恐れがあるのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)は、生成AIが創造的作業に与える影響を分析し、AIが多様なアイデア出しを支援する一方で、ユーザーを平均的な解決策に誘導する「収束効果」を持つ可能性を指摘しています。(”Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality”, 2023年)

【実践】AIを「組織の知能」に変えるための3つのステップ

では、「自走する組織」はAIをどのように活用しているのでしょうか。彼らはAIを単なる「効率化ツール」ではなく、「組織の集合知を拡張する触媒」として捉えています。

ステップ①:失敗プロンプトを「知財」として共有する

成功したプロンプトだけでなく、「うまくいかなかったプロンプト」とその改善プロセスこそが、組織にとって最も価値のある学びの資産です。なぜその指示ではAIが意図を理解できなかったのかを分析・共有することで、AIとの対話能力が組織全体で向上します。

ステップ②:AIを「異分野の専門家」として会議に参加させる

企画会議などで行き詰まった際、AIに特定の役割を与えて意見を求めてみましょう。例えば、「君は財政的なリスクを最も懸念するCFOだ。この企画の弱点を3つ指摘してほしい」「君は環境問題に詳しいZ世代のマーケターだ。この商品の魅力を伝える新しい切り口を提案してほしい」といった使い方です。これにより、組織内にない視点を擬似的に取り入れ、議論を活性化させることができます。

ステップ③:「問い」を生成するためにAIを使う

AIに「答え」を出させるのではなく、「優れた問い」を考えさせることが、最も創造的な使い方です。例えば、「我々の事業が5年後に直面するであろう、まだ誰も気づいていない潜在的な脅威は何か?」「既存顧客が我々のサービスに感じている、言葉にできていない不満を言語化するとしたら何か?」といった問いをAIに投げかけ、思考の出発点を創出するのです。これにより、組織は常に未来志向で、自己変革を続ける文化を醸成できます。

ハルシネーション対策については、こちらの記事で詳細に解説しています。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

まとめ

企業は生成AIを導入したものの、社員が使いこなせず研修の必要性を感じたり、数ある研修からどれを選べば良いか分からなかったりと、新たな課題に直面しています。

しかし、研修にはコストや時間がかかり、受講してもスキルが定着せずに実践で活かせないといったケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプト研修や高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。