「全社的にDXを進めたいけど、何から手をつければいいかわからない…。」

「自社に合ったDX研修サービスが多すぎて、どれを選べばいいか判断できない。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめのDX研修13選を目的別に紹介するだけでなく、DX研修の基礎知識から選び方、成功させるための具体的なステップまで網羅的に解説します。

この記事を読めば、自社の課題や目的に最適なDX研修を見つけ、DX推進を成功させるための具体的な道筋が見えるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

そもそもDX研修とは?その重要性と必要性を解説

はじめに、DX研修の基本的な知識について解説します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本

- DX研修の定義と目的

- なぜ今、DX研修の重要性が高まっているのか

- DX研修を実施しない場合のリスク

DXの本質を理解し、なぜ研修が必要なのかを把握することが、効果的なDX推進の第一歩となります。

それでは、1つずつ順に解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル技術はあくまで手段であり、その目的はビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立することにあります。

例えば、RPAを導入して定型業務を自動化するのは「デジタライゼーション(デジタル化)」であり、DXの一部分に過ぎません。

DXとは、その先にある、データ活用による新たなサービス開発や、組織全体の働き方の変革までを含む、より広範で本質的な取り組みを指すのです。

DX研修の定義と目的

DX研修とは、企業がDXを推進するために必要な知識、スキル、マインドセットを従業員に習得させるための教育プログラム全般を指します。

研修の目的は、単にITツールの使い方を教えることではありません。

DXの本質を理解し、デジタル技術を活用して自社の課題をどのように解決できるかを考え、実行できる人材を育成することにあります。

具体的な目的は、対象となる従業員の階層によって異なります。

例えば、経営層であれば自社のDX戦略を策定する能力、管理職であれば現場のDXプロジェクトを牽引するリーダーシップ、一般社員であればDXの基礎知識を身につけ、日々の業務改善に活かす意識の醸成などが挙げられます。

全社的にDXに対する共通認識を持ち、それぞれの立場で主体的にDXを推進できる組織体制を構築することが、DX研修の最終的なゴールと言えるでしょう。

なぜ今、DX研修の重要性が高まっているのか

現代において、DX研修の重要性は急速に高まっています。

その背景には、市場環境の激しい変化、消費者ニーズの多様化、そして深刻化する労働力不足など、企業を取り巻く多くの課題が存在します。

特に、AIやIoTといった最新技術の進化は目覚ましく、これらの技術を活用できるかどうかが企業の競争力を大きく左右する時代になりました。

しかし、多くの企業では、これらの新技術を使いこなし、ビジネスの変革につなげられる人材が不足しているのが現状です。

この「デジタル人材不足」を解消し、変化の速い時代を生き抜くためには、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内の人材を育成することが不可欠です。

従業員一人ひとりがDXの重要性を理解し、必要なスキルを身につけることで、企業は初めて組織としての一体感を持ち、全社的なDXを加速させることができるのです。

DX研修を実施しない場合のリスク

もし企業がDX研修の実施を怠り、従業員のスキルアップを後回しにした場合、様々なリスクに直面する可能性があります。

最も大きなリスクは、市場での競争力を失うことです。

競合他社がデータ活用や業務プロセスのデジタル化によって生産性を向上させ、新たな顧客体験を提供している中で、旧態依然としたビジネスモデルを続けていれば、顧客離れや業績悪化は避けられません。

また、社内の生産性が向上せず、従業員は非効率な手作業や長時間労働を強いられることになります。

これにより、従業員のエンゲージメントが低下し、優秀な人材がより魅力的な職場環境を求めて流出してしまうリスクも高まります。

さらに、デジタル技術に対する理解が不足していると、新たなビジネスチャンスを逃すだけでなく、サイバーセキュリティなどの脅威に対する脆弱性も高まります。

DX研修への投資を怠ることは、短期的なコスト削減にはなるかもしれませんが、長期的には企業の存続そのものを脅かす重大なリスクとなり得るのです。

企業がDX研修に取り組むべき4つのメリット

DX研修は、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、主な4つのメリットについて解説します。

- DX推進に必要な知識・スキルが習得できる

- 社内の人材でDXを推進できる体制が作れる

- 自社のDX戦略が明確になる

- 従業員のリスキリングにつながる

これらのメリットを理解することで、DX研修への投資がなぜ重要なのかがより明確になるでしょう。

メリット1:DX推進に必要な知識・スキルが習得できる

DX研修に取り組む最大のメリットは、DX推進に不可欠な知識やスキルを体系的に習得できることです。

DXを成功させるためには、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった最先端のデジタル技術に関する知識はもちろん、それらの技術をどのように自社のビジネスに応用するかを考える企画力や、プロジェクトを円滑に進めるためのマネジメント能力など、多岐にわたるスキルが求められます。

これらのスキルは、日々の業務の中で断片的に学ぶだけではなかなか身につきません。

DX研修を通じて、専門家から最新の知識を学び、実践的な演習を行うことで、従業員は効率的にスキルアップを図ることができます。

また、全社員がDXに関する共通言語を持つことで、部門間の連携がスムーズになり、組織全体としてDXを推進する力が飛躍的に向上します。

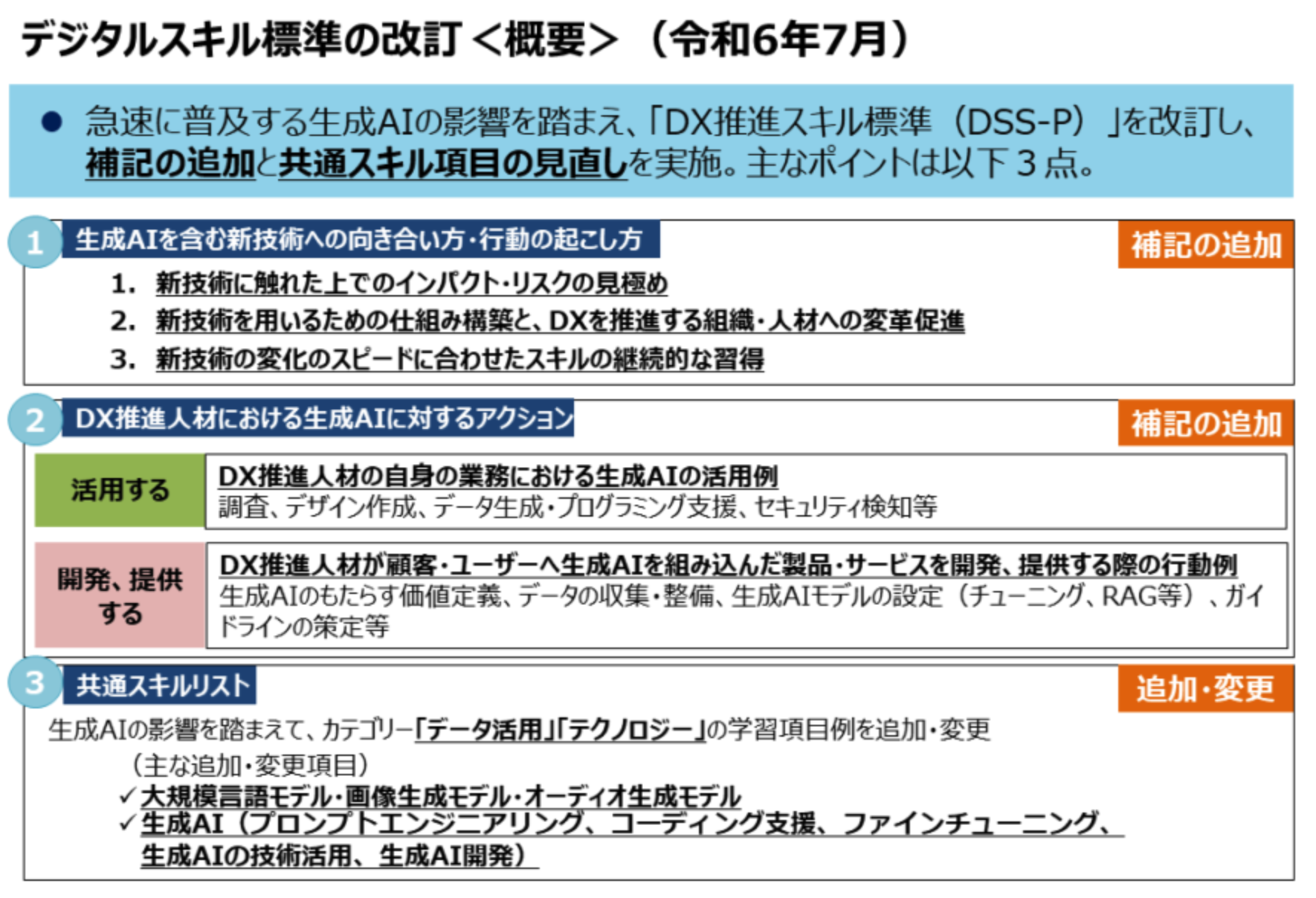

こちらは経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準」の公式解説ページです。DXを推進するために必要な人材の役割や習得すべき具体的なスキルが定義されています。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.html

メリット2:社内の人材でDXを推進できる体制が作れる

DX人材の需要は非常に高く、外部からの採用はますます困難になっています。

仮に採用できたとしても、自社のビジネスや文化を深く理解するまでには時間がかかります。

そこで重要になるのが、社内人材の育成です。

DX研修を実施することで、自社の事業内容や課題を熟知した従業員が、新たにDXスキルを習得し、即戦力として活躍することが可能になります。

これにより、外部のコンサルタントやベンダーに依存することなく、自社の力で継続的にDXを推進できる「内製化」の体制を構築できます。

自社内にDXをリードできる人材がいることは、変化への迅速な対応を可能にし、持続的な企業成長の基盤となります。

長期的な視点で見れば、社内での人材育成は、外部からの採用や委託に比べてコスト効率が高い場合も少なくありません。

メリット3:自社のDX戦略が明確になる

DX研修は、単なるスキル習得の場にとどまりません。

特に経営層や管理職が研修に参加することで、自社がDXによって何を目指すべきか、どのような課題を解決すべきかという「DX戦略」が明確になるというメリットがあります。

研修では、他社の成功事例を学んだり、専門家とのディスカッションを通じて、自社の現状を客観的に分析する機会が得られます。

これにより、「単にAIを導入したい」といった漠然とした目標ではなく、「AIを活用して需要予測の精度を上げ、在庫を30%削減する」といった具体的で実行可能な戦略を描くことができるようになります。

また、研修を通じて経営層から現場の社員までがDXの方向性を共有することで、全社一丸となって目標に向かう体制が整い、戦略の実行力が高まります。

メリット4:従業員のリスキリングにつながる

DX研修は、従業員の「リスキリング」、つまり新しいスキルの習得を促進する絶好の機会です。

デジタル化の進展により、既存の業務が自動化され、これまで必要とされてきたスキルが陳腐化する可能性があります。

従業員が将来にわたって価値を発揮し続けるためには、時代に対応した新しいスキルを学び直すことが不可欠です。

企業がリスキリングの機会としてDX研修を提供することは、従業員のキャリア開発を支援する姿勢を示すことになり、エンゲージメントやロイヤリティの向上につながります。

従業員は、自身の市場価値を高められるというメリットを感じ、学習意欲も向上するでしょう。

結果として、スキルアップした従業員が企業の生産性向上に貢献するという、企業と従業員の双方にとって有益な好循環が生まれます。

【階層・目的別】DX研修の主な種類とプログラム例

DX研修は、対象となる従業員の階層や目的に応じて、様々な種類が存在します。ここでは、代表的な4つの種類とプログラム例を紹介します。

- 全社員向け:DXリテラシー向上研修

- 管理職・リーダー向け:DX推進リーダー育成研修

- 経営層向け:DX戦略策定研修

- 技術者向け:専門スキル習得研修

自社に必要な研修はどれか、検討する際の参考にしてください。

全社員向け:DXリテラシー向上研修

全社員を対象とするこの研修は、組織全体のDXに対する共通認識を醸成し、基礎的な知識(リテラシー)を底上げすることを目的とします。

専門的なITスキルではなく、DXとは何か、なぜ自社に必要なのか、デジタル技術がビジネスや社会をどう変えるのかといった、マインドセットの変革に重点が置かれます。

プログラム例としては、「DXの基本と国内外の最新動向」「データ活用の重要性と基礎知識」「身近な業務におけるデジタルツール活用法」「情報セキュリティの基本」などが挙げられます。

この研修を通じて、従業員一人ひとりが「DXは自分ごと」と捉え、日々の業務の中で「もっとこうすれば効率化できるのでは?」と考えるきっかけを作ることが重要です。

eラーニングなどを活用し、全社員が手軽に受講できる環境を整える企業が多く見られます。

管理職・リーダー向け:DX推進リーダー育成研修

管理職や各部門のリーダー層を対象とするこの研修は、現場でDXプロジェクトを具体的に推進するリーダーを育成することを目的とします。

DXリテラシーに加え、より実践的なスキルが求められます。

具体的には、現状の業務プロセスを分析して課題を発見する能力、デジタル技術を活用した解決策を企画・立案する能力、そしてプロジェクトを円滑に進めるためのマネジメント能力などを養います。

プログラム例には、「業務改善のためのDX企画立案ワークショップ」「プロジェクトマネジメント基礎」「DX推進のためのチームビルディング」「データ分析に基づく意思決定手法」などがあります。

座学だけでなく、実際の課題をテーマにしたグループワークやケーススタディを多く取り入れることで、現場で活かせる実践力を高めます。

経営層向け:DX戦略策定研修

社長や役員などの経営層を対象とするこの研修は、全社のDXの方向性を決定し、強力なリーダーシップで変革を牽引する能力を養うことを目的とします。

個別の技術知識よりも、デジタル技術がもたらすビジネス環境の変化を大局的に捉え、自社の経営戦略と結びつけて考える視点が重要になります。

研修では、国内外の先進的なDX成功事例や失敗事例を学び、自社の競争優位性をどこで確立するかを議論します。

プログラム例としては、「最新テクノロジートレンドと経営へのインパクト」「DX時代のビジネスモデル変革」「DX推進のための組織・制度設計」「DX投資の意思決定とROI分析」などが考えられます。

外部の専門家を交えたディスカッションや、他社の経営者との交流を通じて、新たな視点や気づきを得ることも、この研修の重要な要素です。

技術者向け:専門スキル習得研修

IT部門のエンジニアやデータサイエンティストなど、特定の技術領域を担う専門職を対象とする研修です。

DXを支える個別のデジタル技術について、高度で専門的な知識と実装スキルを習得することを目的とします。

研修内容は非常に専門的で、特定の技術領域に特化しています。

例えば、「Pythonによる機械学習モデル構築」「AWS/Azureを活用したクラウドネイティブ開発」「Tableauによるデータ可視化とダッシュボード作成」「サイバーセキュリティ対策とインシデント対応」といったプログラムが挙げられます。

ハンズオン形式での演習やコーディング課題が中心となり、即戦力となる実践的なスキルを磨きます。

技術の進化は非常に速いため、一度研修を受けたら終わりではなく、継続的に最新の知識を学び続けることが求められます。

DX研修を成功させるための6つのステップ

DX研修を効果的に実施し、成果につなげるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、研修を成功に導くための6つのステップを解説します。

- 自社のDXの方向性を明確にする

- 必要な知識・スキルを洗い出す

- 研修の対象者とゴールを設定する

- 研修内容と実施方法を決定する

- 研修を実施し、フォローアップを行う

- 成果を測定・評価し、次に活かす

これらのステップを順に踏むことで、研修が「やりっぱなし」になるのを防ぎ、着実な成果を生み出すことができます。

ステップ1:自社のDXの方向性を明確にする

DX研修を計画する最初のステップは、研修そのものを考える前に、まず自社がDXによって何を実現したいのか、その方向性を明確にすることです。

「生産性を20%向上させる」「新たなオンラインサービスを立ち上げる」「データに基づいた経営判断を可能にする」など、経営戦略と連動した具体的な目標を設定します。

この方向性が曖昧なまま研修を始めてしまうと、目的意識が欠如し、従業員は何のために学んでいるのか分からなくなってしまいます。

また、研修内容が自社の目指す方向とずれてしまい、投資対効果が得られない結果にもなりかねません。

経営層が中心となって、自社の現状の課題、将来のビジョンを議論し、全社で共有できるDXの旗印を掲げることが、成功への第一歩です。

ステップ2:必要な知識・スキルを洗い出す

DXの方向性が明確になったら、次にその目標を達成するために、どのような知識やスキルが社内に必要なのかを具体的に洗い出します。

この作業は、理想(目標)と現実(現状のスキルレベル)のギャップを可視化するために非常に重要です。

例えば、「データに基づいた経営判断」を目指すのであれば、経営層にはデータ分析結果を読み解く力、管理職には部下のデータ活用を指導する力、担当者にはデータを収集・分析するスキルが必要になります。

このように、階層や職種ごとに求められるスキルを定義し、「スキルマップ」として整理することで、誰にどのような教育が必要なのかが明確になり、後の研修計画の土台となります。

ステップ3:研修の対象者とゴールを設定する

洗い出した必要スキルに基づき、研修の対象者と、その対象者が研修後にどのような状態になっていれば良いかという具体的なゴールを設定します。

「全社員」といった漠然とした対象設定ではなく、「まずは営業部門のリーダー30名」のように、優先順位をつけて対象者を絞り込むことが効果的です。

ゴール設定も同様に、「DXの知識が身につく」といった曖昧なものではなく、「研修後3ヶ月以内に、担当顧客のデータを分析し、3つの改善提案を立案できる」といった、行動レベルで測定可能な目標を設定します。

明確な対象者とゴールがあることで、研修内容の焦点が定まり、受講者のモチベーションも向上します。

ステップ4:研修内容と実施方法を決定する

対象者とゴールが定まったら、いよいよ具体的な研修内容と実施方法を決定します。

外部の研修サービスを利用するのか、社内でプログラムを内製するのかを検討します。

専門性が高い内容や、最新のトレンドを学びたい場合は外部サービスの活用が有効です。

実施方法も、集合研修、オンライン研修(ライブ配信)、eラーニング(録画コンテンツ)など、様々な選択肢があります。

対象者の業務内容やITリテラシー、予算などを考慮し、最適な組み合わせを選びます。

例えば、基礎知識のインプットはeラーニングで行い、その後のディスカッションや演習は集合研修で行うといった「ブレンディッドラーニング」も効果的な手法です。

ステップ5:研修を実施し、フォローアップを行う

計画通りに研修を実施します。しかし、研修は単に実施して終わりではありません。

最も重要なのは、研修後のフォローアップです。研修で学んだ知識やスキルが、実際の業務で活用されなければ意味がありません。

フォローアップの具体例としては、研修後に上司と1on1で実践計画を立てる、研修内容に関する実践課題を出す、受講者同士が実践状況を共有するコミュニティを作る、といった方法があります。

また、研修で学んだことを実践しようとしても、現場の業務プロセスや既存のルールが障壁となることもあります。

研修担当者は、受講者が実践しやすい環境を整えるための支援も行う必要があります。

ステップ6:成果を測定・評価し、次に活かす

研修の最後には、必ず成果を測定・評価し、次の施策に活かすことが重要です。

評価は、ステップ3で設定したゴールが達成できたかどうかを基準に行います。

評価の方法は様々です。研修直後の理解度テストやアンケートはもちろんのこと、数ヶ月後に「研修で学んだスキルが業務に役立ったか」「行動にどのような変化があったか」を本人や上司にヒアリングすることも有効です。

さらに、可能であれば「研修後に担当部門の生産性が〇%向上した」「新たな改善提案が〇件生まれた」といった、事業貢献度を測る指標(KPI)で評価できるのが理想です。

これらの評価結果を分析し、研修プログラムの改善や、新たな研修の企画につなげていくことで、継続的な人材育成のサイクルを回していきます。

効果を最大化させるDX研修のポイントと注意点

DX研修を単なるイベントで終わらせず、真の効果を発揮させるためには、いくつかの重要なポイントと注意点があります。

- 自社の現状レベルを正確に把握する

- 研修のゴールを具体的に設定する

- 研修後の実践的なフォローアップ体制を整える

- 研修会場やオンライン環境を整備する

これらの点を押さえることで、研修の投資対効果を最大化できます。

自社の現状レベルを正確に把握する

DX研修を計画する際、いきなり高度な内容から始めるのは得策ではありません。

まずは、自社の従業員が現在どの程度のDXリテラシーやITスキルを持っているのか、そのレベルを正確に把握することが重要です。

例えば、多くの従業員がExcelの基本操作もおぼつかない状態で、いきなりデータサイエンスの研修を実施しても、内容についていけず消化不良に終わってしまいます。

事前にアンケートやスキルチェックテストを実施し、現状レベルを客観的に評価しましょう。

その上で、基礎的なITスキルを学ぶ研修、DXの全体像を理解する研修、専門技術を深める研修など、レベルに応じた段階的なプログラムを用意することが、着実なスキルアップにつながります。

研修のゴールを具体的に設定する

研修の成功は、ゴールの設定にかかっていると言っても過言ではありません。

「DX人材を育成する」といった漠然とした目標ではなく、誰が、いつまでに、何ができるようになるのかを具体的に定義することが不可欠です。

例えば、「営業部の全メンバーが、研修3ヶ月後までにSFA(営業支援システム)を100%活用し、日々の活動報告をデータ入力できるようになる」といったゴールを設定します。

このように、具体的で測定可能なゴールを設定することで、研修内容の焦点が定まるだけでなく、受講者自身も何を学ぶべきかが明確になり、モチベーションを高く保つことができます。

また、研修後の効果測定も容易になり、研修の成果を客観的に評価し、次の改善につなげることができます。

研修後の実践的なフォローアップ体制を整える

研修で学んだ知識やスキルは、使わなければすぐに忘れられてしまいます。

研修を「やりっぱなし」にせず、学んだことを実際の業務で実践し、定着させるためのフォローアップ体制を整えることが極めて重要です。

例えば、研修後に「学んだツールを使って業務改善レポートを提出する」といった課題を設定したり、上司が部下の実践状況を定期的に確認し、フィードバックを行う機会を設けたりすることが有効です。

また、受講者同士が研修後も情報交換したり、実践する中での悩みや成功体験を共有したりできる社内コミュニティを作ることも、学習の継続を後押しします。

研修の企画段階から、このフォローアップ計画をセットで考えておくことが成功のカギとなります。

研修会場やオンライン環境を整備する

研修の内容がどんなに素晴らしくても、受講する環境が整っていなければ、その効果は半減してしまいます。

集合研修の場合は、参加者が集中できる静かな会議室や、グループワークがしやすいレイアウト、プロジェクターやホワイトボードなどの備品を準備します。

オンライン研修の場合は、特にネットワーク環境が重要です。

音声が途切れたり、映像が固まったりすると、受講者の集中力は大きく削がれてしまいます。

事前に通信環境のテストを行い、安定した接続が可能な場所で受講するようアナウンスしましょう。

また、Web会議ツールの使い方に不慣れな受講者がいる可能性も考慮し、事前に簡単な操作マニュアルを配布するなどの配慮も大切です。

【比較】DXリテラシー・推進におすすめのDX研修4選

ここでは、全社員のDXリテラシー向上や、DX推進の中核を担う人材の育成におすすめの研修サービスを4つ紹介します。

- DXリテラシー研修(株式会社日立アカデミー)

- DXリテラシー・DX推進研修(株式会社日本能率協会マネジメントセンター)

- DX推進研修(株式会社アイ・ラーニング)

- DX研修サービス(ヒューマンアカデミー株式会社)

各社の特徴を比較し、自社の目的に合ったサービスを選びましょう。

DXリテラシー研修(株式会社日立アカデミー)

日立グループの総合研修機関である日立アカデミーが提供するDXリテラシー研修です。

長年にわたる日立グループ内での人材育成ノウハウが凝縮されており、体系的で質の高いプログラムが特徴です。

この研修は、DXの全体像から、AIやIoTといった個別技術の基礎、データ活用の考え方まで、DXを推進する上で必須となる基礎知識を網羅的に学ぶことができます。

特に、単なる知識のインプットだけでなく、自社の課題をテーマにした演習を通じて、学んだことをどう業務に活かすかを考える実践的な内容が高く評価されています。

大手製造業で培われた知見に基づいたカリキュラムは、ものづくり企業だけでなく、幅広い業種の企業にとって有益な内容となっています。信頼と実績のある研修を受けたい企業におすすめです。

DXリテラシー・DX推進研修(株式会社日本能率協会マネジメントセンター)

経営コンサルティングや人材育成の分野で長い歴史を持つJMAMが提供する研修プログラムです。

DXを技術的な側面だけでなく、経営戦略や組織変革の観点から捉えている点が大きな特徴です。

全社員向けの「DXリテラシーコース」では、DXの必要性やマインドセットを醸成し、組織全体の意識改革を促します。

一方、リーダー向けの「DX推進研修」では、ビジネス課題の発見からDX企画の立案、プロジェクトの推進まで、一連のプロセスを体系的に学ぶことができます。

ケーススタディやグループディスカッションを豊富に取り入れた参加型の研修スタイルで、受講者の主体的な学びを引き出します。経営視点を持ってDXを推進したい企業に最適な研修です。

DX推進研修(株式会社アイ・ラーニング)

IBMグループの人材育成会社として設立されたアイ・ラーニングは、IT分野における豊富な研修実績を持っています。

同社のDX推進研修は、ITのプロフェッショナルを育ててきたノウハウを活かし、技術的な裏付けのある実践的な内容が強みです。

この研修では、DX推進リーダーに求められる役割を「構想・企画」「開発・実装」「運用・改善」のフェーズに分け、それぞれの段階で必要なスキルを体系的に習得できるよう設計されています。

特に、アジャイル開発やデザイン思考といった、近年のDXプロジェクトで主流となっている手法を実践的に学べる点が特徴です。技術的な視点を持ち、現場で即戦力となるDXリーダーを育成したい企業に適しています。

DX研修サービス(ヒューマンアカデミー株式会社)

資格取得支援や社会人教育で広く知られるヒューマンアカデミーが提供するDX研修サービスです。

個人のスキルアップ支援で培ったノウハウを活かし、受講者一人ひとりのレベルや目的に合わせた柔軟なカリキュラムを提供できる点が特徴です。

eラーニング形式のプログラムが充実しており、時間や場所を選ばずに学習を進めることができます。

「DXリテラシー」「Python基礎」「データ分析実践」など、幅広いテーマの講座が用意されており、必要なものを組み合わせて自社独自の研修プログラムを構築することも可能です。

コストを抑えながら、多くの従業員に学習の機会を提供したい企業や、従業員が自律的に学ぶ文化を醸成したい企業にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

【比較】業務効率化・データ利活用におすすめのDX研修4選

ここでは、日々の業務効率化や、データに基づいた意思決定を可能にするためのスキル習得に特化したDX研修を4つ紹介します。

- AI・DX・データ分析・活用研修(株式会社アガルート)

- DXのためのデータ利活用研修(株式会社日本能率協会マネジメントセンター)

- 業務効率化・データ活用研修(インターネット・アカデミー株式会社)

- 業務効率化のためのChatGPT活用研修(株式会社インソース)

現場の生産性を直接的に向上させたい企業におすすめです。

AI・DX・データ分析・活用研修(株式会社アガルート)

オンライン資格予備校として急成長しているアガルートが提供する法人向け研修です。

難関資格のオンライン講座で培った、分かりやすく効率的な教育メソッドが最大の強みです。

この研修は、AIやデータサイエンスの分野に特化しており、非エンジニアのビジネスパーソンでも理解できるように、数学的な知識から丁寧に解説するカリキュラムが組まれています。

「AIとは何か」という基礎から、データ分析の実践、さらにはビジネス企画への応用まで、段階的に学ぶことができます。

オンライン完結型のため、全国どこからでも受講可能です。

データ分析の内製化を目指す企業や、全社的にデータ活用文化を根付かせたいと考えている企業にとって、非常に価値の高い研修と言えるでしょう。

DXのためのデータ利活用研修(株式会社日本能率協会マネジメントセンター)

JMAMが提供する、データ利活用に特化した研修プログラムです。

この研修の特徴は、単にデータ分析のツールや手法を教えるだけでなく、「何のためにデータを活用するのか」というビジネス課題解決の視点を重視している点にあります。

研修では、自社の課題を基に、どのようなデータが必要で、それをどう分析し、どのようにアクションにつなげるかという一連の思考プロセスを、演習を通じて実践的に学びます。

データ分析の専門家ではない現場の担当者や管理職が、データに基づいた改善活動を自律的に進められるようになることを目指します。

ツールありきのデータ活用ではなく、ビジネスの現場で本当に役立つデータ利活用スキルを身につけさせたい企業に最適です。

業務効率化・データ活用研修(インターネット・アカデミー株式会社)

Web制作・プログラミングスクールとして25年以上の実績を持つインターネット・アカデミーが提供する法人研修です。

Web業界の最前線で培われた実践的なノウハウがカリキュラムに反映されています。

この研修では、RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化や、Excelマクロ・VBAを活用したデータ集計の効率化、BIツールを使ったデータ可視化など、すぐに現場で役立つ具体的なスキルをハンズオン形式で習得します。

プロの講師が直接指導するため、初心者でもつまずくことなく学習を進めることができます。

まずは手近な業務からデジタル化を進め、従業員に成功体験を積ませることで、DXへの抵抗感をなくし、全社的な取り組みへとつなげていきたい企業におすすめです。

業務効率化のためのChatGPT活用研修(株式会社インソース)

公開講座や講師派遣型研修で豊富な実績を持つインソースが提供する、生成AIの活用に特化した研修です。

近年急速に注目を集めているChatGPTを、ビジネスシーンで安全かつ効果的に活用するための知識とスキルを学びます。

この研修では、ChatGPTの基本的な仕組みから、情報漏洩などのリスクを避けるための注意点、そしてメール作成や資料の要約、アイデア出しといった具体的な業務シーンでの活用テクニック(プロンプトの書き方)までを網羅します。

演習を交えながら実践的に学ぶことで、受講後すぐに業務効率を向上させることが可能です。

最先端のAI技術をいち早く業務に取り入れ、生産性を飛躍的に高めたいと考えている、先進的な企業にぴったりの研修です。

ChatGPTを利用する上での情報漏洩リスクやその他の注意点については、こちらの記事で網羅的に解説しています。安全な利用のためにご一読ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

【比較】DX人材育成・教育におすすめのDX研修5選

ここでは、社内にDXを牽引する専門人材を育成・教育することに強みを持つ研修サービスを5つ紹介します。

- DX研修プログラム(TECH PLAY Academy)

- DX人材育成ソリューション(DX研修)(トレノケート株式会社)

- DX人材教育研修(株式会社SAMURAI)

- DX人材育成プログラム(株式会社シナプス)

- DX人材育成研修(CodeCamp)

本格的にDXの内製化を目指す企業向けのラインナップです。

DX研修プログラム(TECH PLAY Academy)

ITイベント情報サイト「TECH PLAY」を運営するパーソルイノベーションが提供する、ITエンジニア向けの研修サービスです。

企業のDX戦略に合わせて、必要な人材要件の定義から育成計画の策定、研修の実施までをワンストップで支援する伴走型のサービスが特徴です。

研修プログラムは、クラウド、AI、データサイエンス、アジャイル開発など、DXの中核となる技術領域を幅広くカバーしています。

現役のトップエンジニアが講師を務めることが多く、現場で使われている最新の生きた技術を学ぶことができます。

単なる研修の提供だけでなく、育成体系の構築からコンサルティングしてくれるため、社内にDX人材育成のノウハウがない企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

DX人材育成ソリューション(DX研修)(トレノケート株式会社)

世界各国でITトレーニングを展開するグローバルカンパニー、トレノケートが提供する研修です。

AWSやMicrosoft、Google Cloudなど、主要なITベンダーの認定トレーニングを提供できるのが最大の強みです。

特定の技術に偏ることなく、マルチプラットフォームの視点から最適なソリューションを学ぶことができます。

資格取得を目標としたコースも豊富に用意されており、従業員のスキルを客観的に証明し、モチベーションを高めることにもつながります。

グローバル基準の質の高いトレーニングを通じて、世界に通用する高度IT人材を育成したいと考えている企業に最適なサービスです。

DX人材教育研修(株式会社SAMURAI)

マンツーマン指導のプログラミングスクール「SAMURAI ENGINEER」が提供する法人向け研修です。

個人向けスクールで培った、挫折させない手厚い学習サポート体制が法人研修にも活かされています。

オーダーメイドのカリキュラム設計が特徴で、企業の課題や受講者のスキルレベルに応じて、最適な学習プランを提案してくれます。

現役エンジニアの講師が専属でつき、研修中に出てくる疑問や課題にいつでも対応してくれるため、初心者でも安心して学習を進めることができます。

自社の特定の課題を解決するためのオリジナルアプリ開発をゴールにするなど、極めて実践的な研修内容も可能です。

手厚いサポートを受けながら、着実にDX人材を育成したい企業におすすめです。

DX人材育成プログラム(株式会社シナプス)

マーケティングや思考力に関する研修で定評のあるシナプスが提供する、ビジネス寄りのDX人材育成プログラムです。

技術そのものよりも、デジタル技術をいかにしてビジネス価値に転換するか、という視点を重視しているのが特徴です。

「DXとは何か」という本質的な問いから始まり、ビジネスモデルの変革や新規事業の創造といったテーマを、フレームワークやケーススタディを用いて論理的に学んでいきます。

技術者だけでなく、事業企画部門やマーケティング部門の担当者が、DXを主導するための思考力を鍛えるのに最適なプログラムです。

技術とビジネスの橋渡し役となる人材を育成し、全社的なDXを加速させたい企業に適しています。

DX人材育成研修(CodeCamp)

オンライン・マンツーマン指導のプログラミングスクールとして実績のあるCodeCampが提供する法人向け研修です。

オンラインの利点を活かし、受講者一人ひとりのスケジュールに合わせて、好きな時間に現役エンジニアのレッスンを受けることができます。

Webサービス開発、アプリ開発、データ分析など、目的に応じた多様なコースが用意されています。

実践的な課題を通じて、企画から開発まで一通りのプロセスを経験できるカリキュラムになっており、即戦力となるスキルが身につきます。

受講者の学習進捗は管理画面で一元的に把握できるため、研修担当者の負担も軽減されます。

場所や時間の制約なく、従業員に質の高いプログラミング教育の機会を提供したい企業にとって、非常に使い勝手の良いサービスです。

DX研修を導入した企業の成功事例

DX研修は、実際に多くの企業で成果を上げています。ここでは、企業の規模や業種に応じた3つの成功事例を紹介します。

- 事例1:大手製造業での全社的なリテラシー向上

- 事例2:中小企業における業務効率化の実現

- 事例3:IT企業でのDX推進リーダー育成

自社の状況と照らし合わせながら、研修導入後の姿をイメージしてみてください。

事例1:大手製造業での全社的なリテラシー向上

ある大手製造業では、長年の事業活動で蓄積された膨大なデータを活用できず、勘と経験に頼った意思決定が常態化していました。

この課題を解決するため、経営層から一般社員まで、全社員を対象とした大規模なDXリテラシー研修を実施しました。

研修では、eラーニングでDXの基礎知識をインプットした後、各部門でデータ活用のワークショップを開催。

自部門の課題をテーマに、データを活用した改善アイデアを出し合うことで、DXを「自分ごと」として捉える意識が醸成されました。

結果として、生産ラインのデータを分析して不良品率を削減したり、顧客データを基に新たな保守サービスを開発したりと、現場主導のDXプロジェクトが次々と生まれるようになりました。

全社的な意識改革が、具体的なビジネス成果に結びついた好事例です。

事例2:中小企業における業務効率化の実現

従業員数50名ほどのある中小企業では、人手不足が深刻化しており、バックオフィス業務の負担が経営を圧迫していました。

そこで、経理や総務の担当者を中心に、RPAツールの活用研修を導入しました。

研修では、請求書発行や経費精算といった、日々の定型業務を自動化するシナリオを、ハンズオン形式で作成。

受講者は、プログラミング経験がなくても、直感的な操作で業務を自動化できることを実感し、積極的に学習に取り組みました。

研修後、受講者はそれぞれの部署に戻り、学んだスキルを活かして次々と業務を自動化。

月間で数十時間に及ぶ作業時間を削減することに成功しました。

これにより、担当者はより付加価値の高い企画業務などに時間を使えるようになり、会社全体の生産性向上に大きく貢献しました。

事例3:IT企業でのDX推進リーダー育成

あるIT企業では、自社の技術力は高いものの、それらを顧客のビジネス課題解決に結びつける提案力が弱いという課題を抱えていました。

そこで、次世代のプロジェクトマネージャー候補を対象に、DX推進リーダー育成研修を実施しました。

この研修では、プログラミングなどの技術スキルではなく、顧客の課題をヒアリングする力、解決策を企画・提案する力、そしてプロジェクトを牽引するリーダーシップといった、コンサルティング能力の強化に重点を置きました。

研修の集大成として、架空のクライアントに対するDX提案コンペを実施。

受講者はチームを組み、市場分析からソリューションの策定、プレゼンテーションまでの一連のプロセスを経験しました。

この研修を経て、受講者たちは自信を持って顧客にDX提案ができるようになり、会社の受注単価の向上にもつながりました。

DX研修を実施する際のよくある課題と解決策

DX研修の導入には、いくつかの典型的な課題が伴います。ここでは、よくある3つの課題とその解決策を紹介します。

- 課題1:社内にDXを教えられる人材がいない

- 課題2:研修の効果が測定できない

- 課題3:eラーニングが形骸化してしまう

これらの課題に事前に対処することで、研修の成功確率を高めることができます。

課題1:社内にDXを教えられる人材がいない

DXは比較的新しい概念であり、その全体像を体系的に教えられる人材は社内にはほとんどいない、というのが多くの企業の実情です。

IT部門の社員は特定の技術には詳しいかもしれませんが、それをビジネス変革にどう結びつけるかまでを教えるのは難しい場合があります。

この課題の最も直接的な解決策は、外部の専門家や研修サービスを活用することです。

外部の講師は、最新のトレンドや他社の事例に精通しており、客観的な視点から指導してくれます。

まずは外部サービスを利用して社内に成功事例を作り、その研修を受けた従業員が次の講師役となる「社内インストラクター制度」を構築していくのが現実的なアプローチです。

また、社内の各部門からDXに関心のあるメンバーを集め、勉強会を自主的に開催するのを支援することも、知識の共有と底上げにつながります。

課題2:研修の効果が測定できない

研修にコストと時間を投資したものの、「結局、何が変わったのかよく分からなかった」という事態は避けたいものです。

研修の効果が測定できない主な原因は、研修開始前に明確なゴールを設定していないことにあります。

この課題を解決するためには、研修企画の段階で「研修後に受講者がどのような行動を取れるようになるか」「それによってどのようなビジネス上の成果が期待できるか」というKPI(重要業績評価指標)を具体的に設定することが重要です。

例えば、「研修後のアンケート満足度」だけでなく、「3ヶ月後の業務改善提案件数」や「特定業務の処理時間短縮率」などを測定指標とします。

これらの指標を研修前後で比較することで、研修の成果を客観的に評価し、経営層への報告や次年度の予算確保につなげることができます。

課題3:eラーニングが形骸化してしまう

eラーニングは、時間や場所を選ばずに学習できる便利なツールですが、一方で受講者の自主性に委ねられるため、「申し込みはしたものの、結局視聴しなかった」「動画を流し見しただけで内容が頭に入っていない」といった形で形骸化しやすいという課題があります。

この問題を解決するには、単にコンテンツを提供するだけでなく、学習を促進するための「仕掛け」が必要です。

例えば、受講者同士が質問や意見交換をできるオンラインコミュニティを用意したり、学習の節目で理解度を確認するテストやレポート提出を義務付けたりすることが有効です。

また、上司が部下の学習進捗を定期的に確認し、学習内容について対話する機会を設けることも、モチベーション維持につながります。

eラーニングを、集合研修やOJTと組み合わせた「ブレンディッドラーニング」の一部として位置づけることで、学習効果を最大化できます。

DX研修で活用できる助成金・補助金

DX研修の実施にはコストがかかりますが、国や地方自治体が提供する助成金や補助金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できる場合があります。ここでは、代表的な制度を2つ紹介します。

- 人材開発支援助成金とは

- DXリスキリング助成金とは

- 申請方法と注意点

制度をうまく活用し、賢く人材育成に投資しましょう。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、厚生労働省が管轄する制度で、事業主が従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練などを実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

この助成金にはいくつかのコースがあり、DX研修に関連が深いのは「人への投資促進コース」や「事業展開等リスキリング支援コース」などです。

デジタル人材の育成を目的とした訓練は助成率が高く設定されている場合があります。

対象となる訓練は、社内研修だけでなく、外部の教育機関が実施する研修も含まれます。

正規雇用労働者だけでなく、非正規雇用労働者を対象とした訓練も助成の対象となる点が特徴です。

こちらは厚生労働省が公開している「人材開発支援助成金」の公式ページです。コースの詳細や申請要件、手続きの流れについて、最新の情報をご確認いただけます。合わせてご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

DXリスキリング助成金とは

DXリスキリング助成金は、一部の地方自治体(例:東京都)などが独自に設けている制度で、中小企業等のDX推進を後押しするため、従業員のリスキリング(学び直し)にかかる経費を補助するものです。

国の制度に比べて、より地域の実情に合わせた要件が設定されている場合があります。

例えば、都内の中小企業であることなどが条件となります。

助成の対象となる経費は、外部研修の受講料や、eラーニングの導入費用などです。

助成率や上限額は自治体によって異なりますが、経費の半分以上が補助されるケースも多く、企業にとっては非常に魅力的な制度です。

自社の所在地を管轄する自治体のウェブサイトなどで、最新の情報を確認することが重要です。

こちらは東京都と東京しごと財団が運営する「DXリスキリング助成金」の公式ページです。都内の中小企業を対象とした本助成金の詳細はこちらでご確認ください。 https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skill-R7dx-risk.html

申請方法と注意点

助成金や補助金を申請する際には、いくつかの注意点があります。

まず、ほとんどの制度では、研修を開始する前に計画書などを提出し、事前の承認を得る必要があります。

研修が終わってから申請することはできないため、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが不可欠です。

申請には、事業計画書、経費の内訳書、研修カリキュラムなど、多くの書類が必要となります。

各制度のウェブサイトで公開されている募集要項や手引きを熟読し、不備のないように準備しましょう。

また、助成金の財源は雇用保険料などであるため、労働保険料の滞納などがあると申請できない場合があります。

申請を検討する際は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な手段です。

DX研修に関するよくある質問

最後に、DX研修に関して企業の人事担当者や経営者からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

- Q. IT初心者でもDX研修についていけますか?

- Q. リーダー層と一般社員で学ぶ内容はどのように違いますか?

- Q. DX研修後のフォローアップは必要ですか?

これらのQ&Aを通じて、DX研修に関する疑問や不安を解消しましょう。

Q. IT初心者でもDX研修についていけますか?

はい、問題ありません。

多くのDX研修サービスでは、ITに関する知識がほとんどない方を対象とした、入門・基礎レベルのコースが用意されています。

これらのコースでは、専門用語を避け、身近な事例を交えながら、DXとは何か、なぜ必要なのかといった根本的な部分から丁寧に解説してくれます。

重要なのは、技術的な知識の有無よりも、「会社をより良くしたい」「新しいことを学んでみたい」という前向きな姿勢です。

まずは全社員向けのDXリテラシー研修からスタートし、組織全体の知識レベルを底上げすることをおすすめします。

その上で、興味を持った社員がさらに専門的なコースに進めるような、段階的な学習パスを用意するのが理想的です。

Q. リーダー層と一般社員で学ぶ内容はどのように違いますか?

学ぶべき内容は、それぞれの階層で果たすべき役割に応じて大きく異なります。

一般社員向けの研修では、DXの基礎知識を身につけ、日々の業務の中でデジタルツールを活用したり、業務改善のアイデアを出したりできるようになることが主な目的です。

具体的なツールの操作方法や、データ活用の基本などを学びます。

一方、リーダー層向けの研修では、より戦略的な視点が求められます。

自部門の課題を分析し、それを解決するためのDX企画を立案する能力、そしてそのプロジェクトを牽引していくマネジメント能力やリーダーシップを養うことが目的となります。

技術的な詳細よりも、ビジネス変革の視点が重視されます。

Q. DX研修後のフォローアップは必要ですか?

はい、絶対に必要です。

研修は、あくまで知識やスキルを学ぶ「きっかけ」に過ぎません。

その学びを実際の業務で活用し、行動変容につなげて初めて、研修は成功したと言えます。

研修で学んだことを実践する場を設けたり、上司が定期的に進捗を確認してフィードバックしたり、受講者同士で成果を共有する会を開いたりと、学習を継続させ、実践を促すためのフォローアップ体制を計画的に構築することが不可欠です。

研修の企画段階で、「研修後に何をさせるか」までをセットで設計することが、研修の投資対効果を最大化する上で最も重要なポイントの一つです。

あなたのDX研修、ただの“お勉強会”で終わっていませんか?

多くの企業がDX研修の重要性に気づき始めていますが、その多くが「やっただけ」で終わり、実際の業務変革に繋がっていないケースが後を絶ちません。経済産業省の調査でも、多くの企業がDXの必要性を認識しつつも、具体的な成果を出せずにいる実態が明らかになっています。それはなぜでしょうか。実は、成果の出ない研修には共通する「落とし穴」が存在します。この記事では、あなたの会社が時間とコストを無駄にしないために、成果に繋がる研修とそうでない研修の決定的な違いを、具体的なデータと共に解説します。

研修が「コスト」になるか「投資」になるかの分かれ道

「研修はやった。でも現場は何も変わらない」。これはDX推進担当者が抱える最も深刻な悩みの一つです。その根本原因は、研修が単発のイベントとして扱われ、その後の実践と結びついていないことにあります。

このような「研修花火」に陥ると、次のような負のスパイラルが待っています。

従業員のモチベーション低下:学んだことを活かす場がなく、「やっても意味がない」という無力感が広がる。

スキルの陳腐化:研修で得た知識は、使わなければあっという間に忘れ去られてしまう。

経営層の失望:成果が見えないため、「DXへの投資は無駄だった」という誤った判断につながる。

大切なのは、研修をゴールではなく、変革の「スタートライン」と位置づけることです。研修で得た知識という「点」を、いかにして実践という「線」にし、組織文化という「面」に広げていくか。その仕組みづくりこそが、DX研修を成功に導く鍵となります。

引用元:

経済産業省「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」(2021年8月31日)では、DX推進指標の自己診断結果を提出した企業のうち、9割以上がDXに未着手であるか、散発的な実施に留まっている段階であることが示されており、多くの企業でDXが全社的な変革に繋がっていない現状が指摘されています。

DXを「学び」から「実践」へ変える仕組みとは

では、成果を出す企業はどのように研修を設計しているのでしょうか。彼らは研修を「実践のための準備期間」と捉え、次の3つの仕組みを必ず組み込んでいます。

仕組み①:出口(ゴール)から設計する

成功する研修は、常に「研修後に、誰が、何ができるようになっているべきか」という具体的なゴールから逆算して設計されます。「業務プロセスを3つ改善提案できる」「RPAで定型業務を1つ自動化できる」など、行動レベルの目標を設定し、研修内容と直結させます。

仕組み②:実践の「場」と「時間」を強制的に作る

研修後に「学んだことを活かして業務改善レポートを2週間以内に提出する」「研修参加者でチームを組み、特定の課題解決プロジェクトを1ヶ月間実施する」といった、具体的なアウトプットの機会を設けます。これにより、学んだスキルを業務で試すことが半ば強制され、知識の定着と成功体験の創出につながります。

仕組み③:上司を「最大の支援者」にする

部下が研修で学んだことを実践しようとしても、上司の理解がなければ「余計なことをするな」「忙しいのに」と潰されてしまいます。研修の成果を最大化するには、部下の挑戦を承認し、失敗を許容し、サポートする上司の存在が不可欠です。管理職自身がDXの重要性を理解し、部下の実践を後押しするような評価制度や風土を醸成することが求められます。

こちらは経済産業省が公開している「DXレポート」のポータルページです。日本企業が直面しているDXの課題や、2025年の崖問題について詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

まとめ

企業はDX推進の必要性を感じつつも、「何から手をつければいいかわからない」「社内にDXを教えられる人材がいない」といった課題から、なかなか第一歩を踏み出せないでいます。

多くのDX研修が存在しますが、研修だけで終わってしまい、実際の業務変革に繋がらないケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは、研修という「学び」のステップを飛び越え、すぐにDXによる業務効率化を「実践」できる生成AI活用プラットフォームです。

日本初のアプリ型インターフェースを採用し、メール作成や議事録作成、レポート自動生成など、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化しています。

DX研修で学ぶような業務効率化のノウハウを、専門知識がなくても「アプリ」を選ぶだけで、誰でも直感的に実現できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「研修で教える人がいない」という企業でも、専門家に伴走してもらいながら安心してDXのスタートを切ることができます。

複雑な研修計画や長期的な人材育成を待つことなく、導入後すぐに効果を実感できる設計なので、まずは現場レベルでDXの成功体験を積むことが可能です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速のDX実践”を体験し、御社の変革を一気に加速させましょう。