「Copilotを導入して業務効率を上げたいけど、何から手をつければ良いかわからない…。」

「Copilot導入支援サービスという言葉を聞くけど、具体的にどんなサポートをしてくれるの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Copilot導入支援サービスのメリットから具体的な導入手順、実際の活用事例、そして導入時に直面しがちな課題とその解決策までを網羅的に解説します。

Microsoft Copilotを最大限に活用し、自社の生産性を飛躍的に向上させるための具体的な方法がわかります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

Copilot導入支援の前に知るべきMicrosoft Copilotとは?

Copilotの導入を検討する上で、まずは「Microsoft Copilot」がどのようなツールなのかを正確に理解しておくことが重要です。Copilotにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や機能が異なります。

ここでは、Copilotの基本的な概要から、類似サービスとの違い、そしてその性能を支える技術について解説します。

Microsoft 365 Copilotの基本概要

Microsoft 365 Copilotは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsといった、日常業務で頻繁に使用するMicrosoft 365アプリに搭載されたAIアシスタント機能です。

この機能は、大規模言語モデル(LLM)の能力と、Microsoft Graphを通じて得られる組織内のデータを組み合わせることで、ユーザーの作業を強力にサポートします。

例えば、文書の作成、データの分析、プレゼンテーションの生成、メールの管理、会議の要約など、これまで時間のかかっていた作業をCopilotに任せることで、業務の大幅な効率化が期待できます。

GitHub Copilotとの違い

Microsoft Copilotとよく比較されるのが「GitHub Copilot」です。両者は名前が似ていますが、その目的と対象ユーザーは大きく異なります。

Microsoft 365 Copilotが、ビジネスパーソン全般の生産性向上を目的としているのに対し、GitHub Copilotは主にソフトウェア開発者向けのコーディング支援ツールです。

コードの自動補完や生成、バグの修正提案など、プログラミング作業を効率化する機能に特化しています。したがって、自社の導入目的が事務作業の効率化なのか、開発プロセスの改善なのかによって、選ぶべきCopilotは変わってきます。

GPT-4ベースの生成AIを搭載

Microsoft 365 Copilotの強力な性能を支えているのが、OpenAI社が開発した最先端の言語モデル「GPT-4」です。

GPT-4は、自然な文章生成能力、文脈理解力、要約能力に非常に優れており、人間が作成したかのような高品質なアウトプットを生成できます。

この技術により、Copilotは単なる作業の自動化ツールにとどまらず、ユーザーの創造性を刺激し、より質の高い成果物を生み出すための「副操縦士」としての役割を果たします。

企業のCopilot導入支援で得られるメリットと導入効果

Copilot導入支援サービスを活用することで、企業は多くのメリットを享受できます。単にツールを導入するだけでなく、その効果を最大限に引き出すためのサポートを受けることで、生産性の向上をより確実に実現できます。

ここでは、Copilot導入によって得られる具体的なメリットと効果を5つの側面から解説します。

Microsoft製品とのシームレスな統合

Copilotは、WordやExcel、Teamsなど、多くの企業で日常的に使われているMicrosoft 365の各種アプリケーションに完全に統合されています。

そのため、従業員は新しいツールをゼロから学ぶ必要がなく、普段の業務フローの中で自然にAIのサポートを受けられます。

このシームレスな統合により、導入後の定着がスムーズに進み、早期に投資対効果を実感できる点が大きなメリットです。使い慣れた環境でAIを活用できるため、従業員の心理的な抵抗も少なく済みます。

資料・データ作成の手間を大幅に削減

企画書や報告書、プレゼンテーション資料の作成は、多くの時間を要する業務の一つです。Copilotを活用すれば、これらの作業を劇的に効率化できます。

例えば、Wordで簡単な指示を与えるだけで文章のドラフトを生成したり、Excelで膨大なデータからインサイトを抽出し、グラフを自動作成したりすることが可能です。

PowerPointでは、構成案を伝えるだけで、デザイン性の高いスライドを自動で生成してくれます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より戦略的で創造的な業務に集中できるようになります。

迅速かつ正確なメール管理を実現

日々の業務において、メールの処理に追われているビジネスパーソンは少なくありません。CopilotはOutlookと連携し、メール管理の効率を大幅に向上させます。

長いメールのスレッドの内容を瞬時に要約したり、受信したメールの文面から返信案を自動で作成したりすることができます。

重要なメールの見落としを防ぎ、迅速かつ適切な対応が可能になるため、コミュニケーションの質が向上し、ビジネスチャンスを逃すリスクを低減します。

議事録作成なしで効率的な情報共有

オンライン会議が一般化した現代において、議事録の作成と共有は重要な業務ですが、同時に大きな負担でもあります。

Teamsに搭載されたCopilotは、会議中の発言内容をリアルタイムで文字起こしし、会議終了後にはその内容を要約して、決定事項や担当者ごとのタスクリストを自動で抽出します。

これにより、議事録作成の手間が一切不要となり、会議に参加できなかったメンバーにも迅速かつ正確に情報共有が行えるため、組織全体の意思決定スピードが向上します。

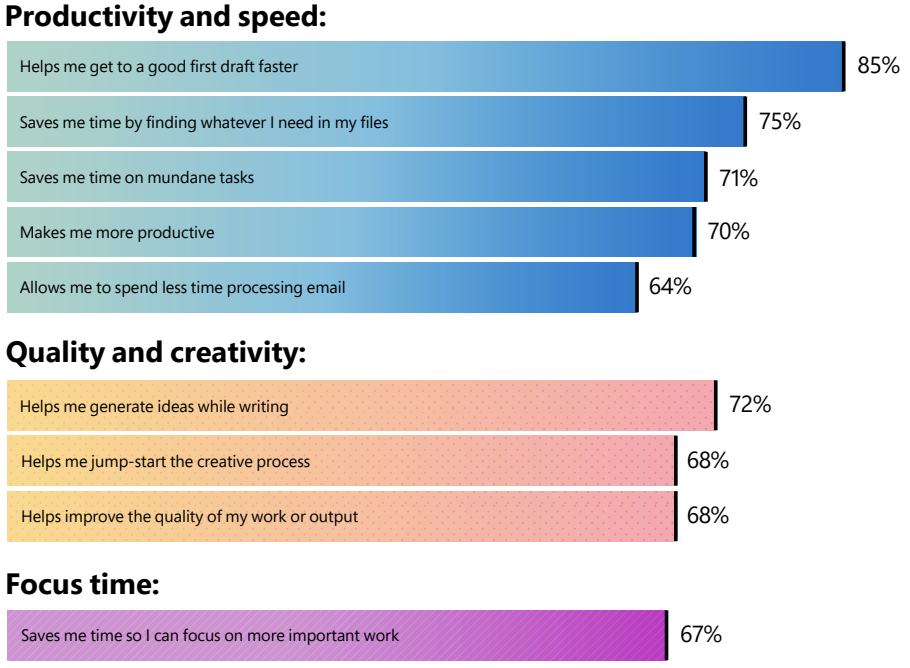

従業員のスキル拡張と生産性向上

Copilotは、単なる作業効率化ツールではありません。従業員の能力を拡張するパートナーとしての役割も担います。

例えば、Excelの高度な関数を知らない従業員でも、Copilotに自然言語で指示するだけで複雑なデータ分析が可能になります。

このように、Copilotが個々の従業員のスキルを補完し、底上げすることで、組織全体の生産性が向上します。従業員は新たなスキルを習得する機会を得て、より高度な業務に挑戦できるようになるでしょう。

こちらは本記事でも多くのデータを引用しているMicrosoft社の公式レポートです。Copilotが働き方に与える影響について、一次情報をご確認いただけます。 https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/671/2023/11/Work-Trend-Index-Nov-2023-Special.Report.pdf

具体的なCopilot導入支援の流れと方法【5ステップ】

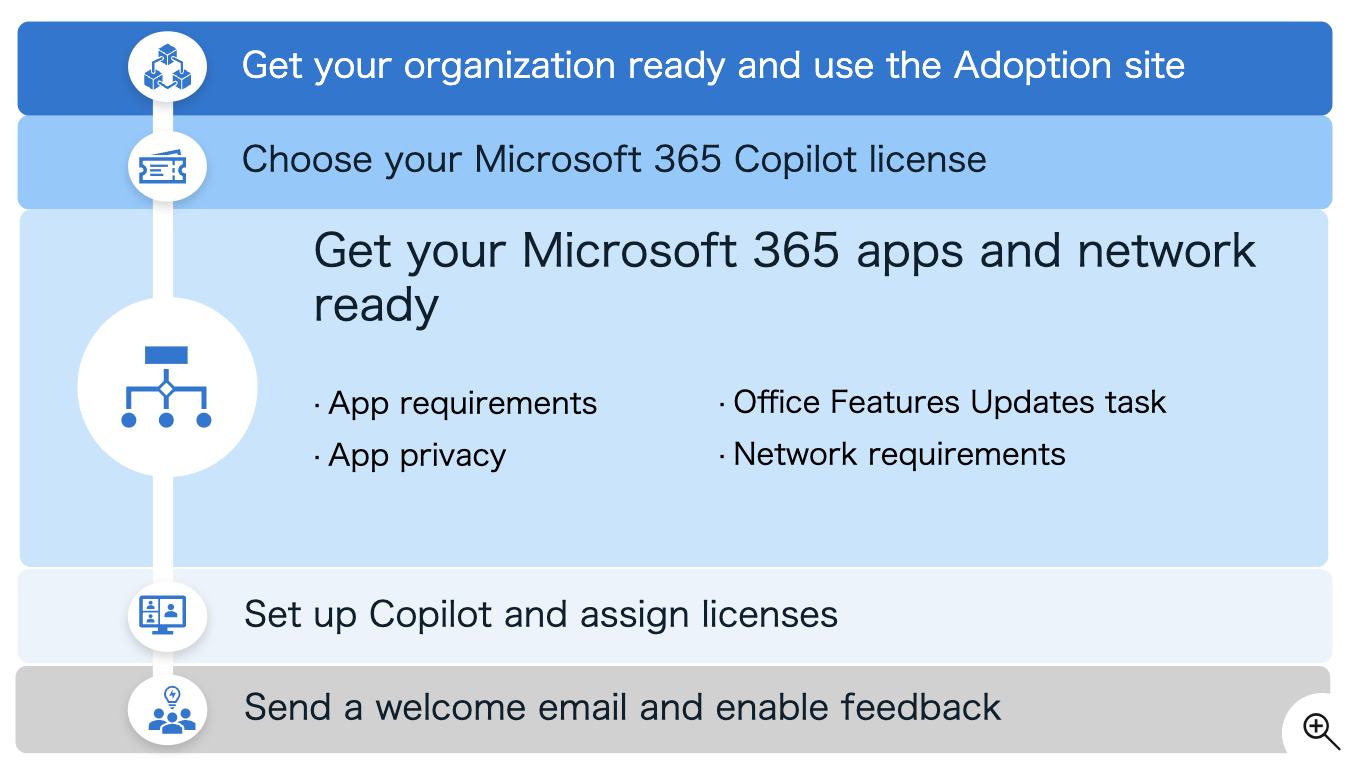

Copilotの導入を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。ここでは、Copilot導入支援サービスなどを活用しながら進める一般的な導入プロセスを5つのステップに分けて解説します。

- アクセス範囲や利用権限の事前準備

- 料金プランと導入規模の確認

- サブスクリプションへの加入

- Microsoft管理センターからの追加設定

- 初回設定と組織内でのカスタマイズ

これらのステップを順に実行することで、スムーズかつ安全な導入が実現します。

ステップ1:アクセス範囲や利用権限の事前準備

Copilotは組織内のデータにアクセスして応答を生成するため、導入前の準備として最も重要なのが、データガバナンスの整備です。

具体的には、SharePointやOneDriveに保存されているファイルやフォルダのアクセス権限を適切に設定し、従業員が必要以上の情報にアクセスできない状態にしておく必要があります。

不要な情報へのアクセスを防ぎ、情報漏洩リスクを管理することが、安全なCopilot活用の第一歩となります。この段階で、データの分類やラベル付けを行うことも推奨されます。

生成AIの利用における情報漏洩リスクやその他の注意点については、こちらの記事で網羅的に解説しています。安全な利用のためにご一読ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

ステップ2:料金プランと導入規模の確認

次に、自社のニーズと予算に合った料金プランを選定し、どの範囲の従業員にライセンスを付与するかを決定します。

Copilot for Microsoft 365は、特定のMicrosoft 365ライセンス(Business Standard/Premium, E3/E5など)を保有していることが前提となります。

ライセンス料金はユーザーごとにかかるため、全社一斉に導入するのか、特定の部門からスモールスタートするのかなど、導入規模を慎重に検討する必要があります。費用対効果を最大化するための計画が求められます。

ステップ3:サブスクリプションへの加入

導入計画が固まったら、実際にCopilotのサブスクリプションに加入します。

Microsoft 365の管理センターから、またはマイクロソフトのパートナー企業を通じて購入手続きを行います。

この際、支払い方法や契約期間などの詳細を確認し、自社の調達プロセスに従って手続きを進めます。契約内容を正確に把握し、後のトラブルを避けることが重要です。

ステップ4:Microsoft管理センターからの追加設定

サブスクリプションの購入後、Microsoft 365管理センターでCopilotのライセンスを各ユーザーに割り当てる作業が必要です。

管理者は、対象となるユーザーを選択し、Copilotのライセンスを有効化します。この設定を行うことで、ユーザーはWordやExcelなどのアプリ上でCopilotの機能を使えるようになります。

数百、数千人規模で導入する場合は、PowerShellスクリプトなどを用いて一括でライセンスを割り当てる方法も検討すると良いでしょう。

ステップ5:初回設定と組織内でのカスタマイズ

ライセンスの割り当てが完了したら、最後に組織内での利用ルールやガイドラインを設定します。

Copilotを効果的かつ安全に利用するためには、どのような情報を扱って良いか、生成された内容をどのように確認・利用するかといったルールを明確にし、従業員に周知することが不可欠です。

また、Microsoft Teamsの管理センターなどで、Copilotの機能を組織のポリシーに合わせてカスタマイズすることも可能です。定期的な利用状況のモニタリングと、従業員への継続的なトレーニングも成功の鍵となります。

Copilot導入支援後の具体的な使い方と活用事例

Copilot導入支援を受けて無事に導入が完了したら、次はいかにして日々の業務に活かしていくかが重要になります。CopilotはMicrosoft 365の各ツールと連携し、さまざまな場面でその能力を発揮します。

ここでは、主要なアプリケーションごとに具体的な使い方と活用事例を紹介します。

Wordでの文章作成・要約・校正

WordにおけるCopilotは、強力なライティングアシスタントとして機能します。

例えば、「新製品のプレスリリースの初稿を作成して」と指示するだけで、構成案から本文までを自動で生成します。また、長文の報告書を読み込ませて、「この文書を300字で要約して」と依頼すれば、瞬時に要点をつかんだ要約文を作成してくれます。

誤字脱字のチェックや、よりフォーマルな表現への書き換えといった校正作業も得意としており、文書作成に関わるあらゆる時間を短縮します。

Excelでのデータ分析・グラフ作成

Excelでのデータ分析は、専門的な知識が必要な場合も多くありますが、Copilotを使えば誰でも簡単に行えます。

売上データが入力されたシートを開き、「商品カテゴリー別の月次売上推移を分析し、最も成長しているカテゴリーを特定して」といった自然言語で指示するだけで、Copilotがデータを分析し、結果をテキストで解説してくれます。

さらに、「この分析結果を棒グラフで示して」と追加で指示すれば、瞬時に適切なグラフをシート上に作成します。これにより、データに基づいた迅速な意思決定が可能になります。

PowerPointでのプレゼンテーション自動生成

PowerPointでのCopilot活用は、資料作成の概念を大きく変えます。

Wordで作成した企画書をもとに、「このドキュメントから10枚構成のプレゼンテーションを作成して」と指示するだけで、Copilotが内容を理解し、各スライドのタイトル、箇条書き、さらには関連する画像まで含んだプレゼンテーションを自動で生成します。

ゼロからスライドを作成する手間が省けるだけでなく、デザインのたたき台としても活用できるため、資料作成の時間を大幅に削減し、内容のブラッシュアップに集中できます。

Outlookでのメール文面作成・要約

Outlookでは、Copilotがメールコミュニケーションを効率化します。

「A社への見積もり送付のお礼と、今後のスケジュールについて確認するメールを作成して」といった簡単な指示で、丁寧でビジネスに適した文面のメールを生成します。

また、海外からの長文メールや、複数人でのやり取りが続いているメールスレッドの内容を要約する機能も非常に便利です。これにより、重要な情報を見逃すことなく、素早くメールを処理できるようになります。

Teamsでの会議の要約・タスク抽出

Teams会議におけるCopilotの活用は、情報共有とタスク管理を革新します。

会議中にCopilotを有効にしておくと、リアルタイムで議論の内容を文字起こしし、誰が何を話したかを記録します。会議終了後には、その内容から主要な議題、決定事項、そして「誰が」「いつまでに」「何をするか」というTo-Doリストを自動で生成し、参加者に共有します。

これにより、議事録作成の必要がなくなり、会議後のアクションがスムーズに進むようになります。

Copilot導入支援における課題と解決策

Copilotは非常に強力なツールですが、その導入と活用が常にスムーズに進むとは限りません。特に日本では、独自の組織文化やIT環境が導入の障壁となることがあります。

ここでは、Copilot導入支援を受ける際に直面しがちな課題と、それを乗り越えるための具体的な解決策について掘り下げていきます。

国内でCopilotの活用が進まない訳とは

国内企業でCopilotの導入が一部で躊躇される背景には、いくつかの理由が存在します。

最も大きな要因は、情報漏洩に対する強い懸念です。AIが社内データにアクセスすることへの不安や、入力した情報が外部に漏れるのではないかという心配が根強くあります。

また、導入コストに対する費用対効果が見えにくいことや、そもそもAIを使いこなせる従業員が少ないといったITリテラシーの問題、そして生成される情報の正確性に対する疑念なども、活用が進まない一因となっています。

導入時に想定される一般的な課題

Copilotを導入する過程では、より具体的な課題に直面します。

例えば、従業員がAIにどのような指示(プロンプト)を出せば良いかわからず、期待した成果物が得られないという問題は頻繁に起こります。

また、Copilotが生成した内容を鵜呑みにしてしまい、事実確認を怠ることで誤った情報が拡散されるリスクも考えられます。さらに、導入したものの特定の部署や従業員しか使っておらず、全社的な生産性向上に繋がらないという、利用の形骸化も大きな課題です。

AIの出力における「ハルシネーション」を防ぐためのプロンプト活用術については、こちらの記事で解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

課題を乗り越えるための具体的な解決策

これらの課題を乗り越えるためには、計画的かつ多角的なアプローチが必要です。

まず、情報漏洩の懸念に対しては、導入前にしっかりとしたデータアクセス権限の見直しを行うとともに、Microsoftが提供する高度なセキュリティ機能を従業員に周知し、不安を払拭します。

プロンプトの質の問題については、社内研修を実施し、優れたプロンプトの事例を共有する「プロンプトエンジニアリング」の知識を広めることが有効です。

そして、利用の形骸化を防ぐためには、各部署の業務内容に合わせた具体的な活用シナリオを提示し、スモールスタートで成功事例を作ってから横展開していくアプローチが効果的です。

効果的なAIプロンプトの基本構造や例文、作成のコツについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prompt-format/

Copilot導入支援で重要なセキュリティ(Microsoft Purview)対策

Copilot導入支援を検討する上で、セキュリティ対策は最も重要な要素の一つです。Copilotは組織内の広範なデータにアクセスする可能性があるため、情報漏洩対策は万全でなければなりません。

ここでは、Microsoft Purviewを活用したセキュリティ対策の重要性と、その具体的な方法について解説します。

Microsoft Purviewを活用した情報漏洩対策

Microsoft Purviewは、組織内のデータを横断的に管理・保護するための統合ソリューションです。Copilotは、このPurviewの仕組みを基盤として動作します。

例えば、Purviewを使って社内のデータを「社外秘」「部外秘」「公開」といった形で機密度に応じて分類(ラベル付け)しておけば、Copilotはそのラベル情報を尊重します。

「社外秘」ラベルが付いたファイルの情報は、権限のないユーザーからの指示ではCopilotがアクセス・利用しないように制御されるため、偶発的な情報漏洩を未然に防ぐことができます。

他製品と同等の高いセキュリティ性を確保する方法

Copilotのセキュリティは、Microsoft 365全体のセキュリティフレームワークに準拠しています。つまり、WordやSharePoint Onlineなどで既に設定しているセキュリティポリシーが、Copilotにも同様に適用されます。

そのため、Copilotを安全に利用するための特別な対策は、既存のMicrosoft 365のセキュリティを強化することと同義です。

多要素認証(MFA)の徹底、デバイス管理(Intune)によるアクセス制御、条件付きアクセスポリシーの設定など、基本的なセキュリティ対策をしっかりと行うことが、結果的にCopilotを安全に利用するための最も確実な方法となります。

Copilot導入支援によるMicrosoft 365サービスの最大活用法

Copilot導入支援の真価は、単にCopilotというツールを導入することではなく、Microsoft 365サービス全体の活用度を引き上げ、組織の生産性を最大化することにあります。

Copilotを触媒として、各ツールがこれまで以上に有機的に連携し、新たな価値を生み出します。

ここでは、CopilotとMicrosoft 365ツールとの連携メリットと、業務効率を飛躍させるテクニックを紹介します。

Copilotと各M365ツールの連携メリット

Copilotは、Microsoft 365の各ツール間を橋渡しする役割を果たします。これにより、これまで手作業で行っていた複数のアプリをまたぐ作業が自動化され、大きな相乗効果が生まれます。

例えば、Teamsでの会議の議論内容をCopilotが要約し、その要約を基にWordで報告書を作成、さらにその報告書からPowerPointで顧客向けプレゼンテーションを自動生成するといった一連の流れがシームレスに実現します。

このように、各ツールの強みをCopilotが連携させることで、個別に使う以上の価値が創出されます。

業務効率を飛躍させる連携テクニック

Copilotをさらに高度に活用することで、業務効率は飛躍的に向上します。例えば、営業担当者が外出先からスマートフォンのTeamsアプリで、「A社との前回の打ち合わせ内容と、関連する見積もりファイルをまとめて」とCopilotに指示するだけで、必要な情報が即座に手に入ります。

また、Power AutomateとCopilotを組み合わせることで、特定のメールを受信したらCopilotが内容を分析し、必要なタスクを自動でPlannerに登録するといった、定型業務の完全自動化も可能です。

このように、他のサービスと連携させることで、Copilotの活用範囲は無限に広がります。

こちらはCopilot導入による投資収益率(ROI)などを詳細に分析したForrester社のレポートです。具体的な経済効果について詳しく知りたい方はご覧ください。 https://tei.forrester.com/go/microsoft/M365Copilot/docs/TheTEIOfMicrosoft365Copilot.pdf

オフショア開発におけるCopilot導入支援の親和性

Copilot導入支援は、オフィスワークだけでなく、ソフトウェア開発の現場、特にオフショア開発においても大きなメリットをもたらします。

言語や文化、時差といったオフショア開発特有の課題を、Copilotが技術的にサポートすることで、開発効率と品質を大きく向上させることができます。

ここでは、オフショア開発におけるCopilot(特にGitHub Copilot)導入の親和性について解説します。

コード生成とレビューの効率化

オフショア開発において、GitHub Copilotは開発者の強力なパートナーとなります。

コメントや関数名から意図を汲み取り、必要なコードスニペットを自動で生成するため、開発スピードが大幅に向上します。特に、フレームワークの定型的なコードや、馴染みの薄いAPIの利用方法などを瞬時に提示してくれるため、調査にかかる時間を削減できます。

また、生成されたコードは一定の品質が保たれているため、コードレビューの負担を軽減し、レビュアーはより本質的なロジックの確認に集中できるようになります。

コミュニケーションコストの削減

言語の壁は、オフショア開発における大きな課題の一つです。GitHub Copilotは、このコミュニケーションコストの削減にも貢献します。

例えば、複雑な処理の意図を自然言語のコメントとして記述すれば、Copilotがそれを具体的なコードに変換してくれます。これにより、仕様の誤解や手戻りを減らすことができます。

逆に、既存のコードを読み解く際にも、Copilotにコードの解説を生成させることで、言語の壁を越えてプログラムの意図を正確に理解する助けとなります。

Copilot導入支援の将来性と今後の展望

Copilot導入支援の重要性は、今後ますます高まっていくと予想されます。AI技術は日々進化しており、それに伴いCopilotの機能も継続的にアップデートされていきます。

ビジネスにおけるAIの役割が変化していく中で、Copilotがどのように進化し、私たちの働き方にどのような影響を与えるのか、その将来性と展望について考察します。

AI技術の進化とCopilotのアップデート

Copilotの基盤である大規模言語モデルは、現在も驚異的なスピードで進化を続けています。将来的には、より複雑な推論や専門的なタスクをこなし、より精度の高いアウトプットを生成できるようになるでしょう。

それに伴い、Copilotもアップデートされ、現在はサポートされていないアプリケーションへの対応や、業界・業種に特化した専門的な知識を持つCopilotが登場する可能性も考えられます。

AIの進化と歩調を合わせ、Copilotはより強力でパーソナルなビジネスアシスタントへと成長していくことが期待されます。

今後のビジネスシーンで期待される役割

将来的には、Copilotは単なる作業支援ツールを超え、企業の意思決定をサポートする戦略的パートナーとしての役割を担うようになるかもしれません。

社内の膨大なデータを分析し、市場のトレンドや競合の動向をリアルタイムで把握し、次のビジネス戦略を提案するといった活用も考えられます。

個人レベルでは生産性を高め、組織レベルではデータドリブンな意思決定を促進する。Copilotは、今後のビジネスシーンにおいて、企業の競争力を左右する重要な存在になっていくでしょう。

まとめ:成功するCopilot導入支援のポイント

この記事では、Copilot導入支援のメリットから具体的な導入手順、活用事例、そして課題と解決策までを幅広く解説してきました。Copilotは、正しく導入・活用すれば、企業の生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。

最後に、Copilot導入を成功させるための重要なポイントを改めて確認しましょう。

導入前に検討すべき重要ポイントの再確認

Copilot導入を成功させるためには、事前の準備が何よりも重要です。

まず、導入の目的を明確にし、どのような業務課題を解決したいのかを具体的に定義しましょう。次に、SharePointなどのアクセス権限を整備し、情報漏洩リスクを管理するデータガバナンスを徹底することが不可欠です。

そして、従業員に対するトレーニング計画を立て、全社的にAIリテラシーを高めていく姿勢が求められます。

自社に合った活用法の見つけ方

Copilotの活用法は、企業の業種や部門の業務内容によって千差万別です。

いきなり全社で画一的な使い方を目指すのではなく、まずは営業部での提案書作成、マーケティング部でのコンテンツ作成、開発部でのコーディング支援など、特定の部門やチームで具体的な活用シナリオを検討し、スモールスタートで試してみることが成功の鍵です。

小さな成功体験を積み重ね、その事例を社内で共有することで、自社に合った活用法が自然と見つかっていきます。

専門の導入支援パートナーへ相談するメリット

自社だけでCopilotの導入から定着までを進めることに不安がある場合は、専門の導入支援パートナーに相談することをお勧めします。

専門家は、多くの企業の導入を支援してきた経験から、セキュリティ設定のベストプラクティスや、効果的な活用シナリオ、従業員向けトレーニングのノウハウを持っています。

専門家のサポートを受けることで、導入プロセスをスムーズに進められるだけでなく、導入後の効果を最大化し、投資対効果を早期に実現することが可能になります。

Copilot導入でDXが失敗する?「効率化」の罠と「企業変革」への分かれ道

Microsoft Copilotを導入すれば、本当に企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)は成功するのでしょうか。実は、多くの企業がCopilotを単なる「作業効率化ツール」として捉えることで、かえって本質的な変革の機会を逃してしまう「生産性の罠」に陥る危険性が指摘されています。マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査によれば、生成AIの価値の大部分は、個々のタスクの自動化ではなく、業務プロセス全体の再設計からもたらされるとされています。しかし、多くの現場では、目先の資料作成やメール返信の時短に満足してしまい、その先のビジネスモデル変革まで思考が及んでいません。この記事では、「効率化」で思考停止する企業と、Copilotを触媒に「企業変革」を成し遂げる企業の違いを、具体的な視点から解説します。

Copilotを「指示待ちAI」にしないための思考法

Copilot導入で失敗する典型的なパターンは、従業員がCopilotを「便利な部下」や「検索エンジンの延長」としてしか使わないことです。例えば、「この会議の議事録を要約して」という指示は、確かに効率的です。しかし、これでは既存の業務を少し速くこなしているに過ぎません。一方、変革を成し遂げる企業は、Copilotを「戦略パートナー」として活用します。

戦略的パートナーとしてのプロンプト例:

「今日の営業会議の議事録を基に、来月の主要な営業戦略目標を3つ提案してください。各目標には、想定されるリスクと対策も併記してください。」

このように、単なる要約ではなく、次のアクションに繋がる「提案」を求めることで、従業員はより高次の思考へと導かれます。Copilotに分析や提案をさせることで、人間は最終的な意思決定や、より創造的な業務に集中できるようになるのです。このAIとの役割分担こそが、生産性を飛躍的に向上させる鍵となります。便利な機能に頼りきるのではなく、AIを使って自社の業務プロセスそのものに疑問を投げかけ、再構築する視点を持つことが、Copilot時代の成功の条件と言えるでしょう。

引用元:

マッキンゼー・アンド・カンパニーのレポート「The economic potential of generative AI: The next productivity frontier」では、生成AIが経済に与える影響を分析し、その価値の約75%が顧客対応、マーケティング、ソフトウェアエンジニアリング、研究開発の4つの領域における業務変革から生まれると結論付けています。(McKinsey & Company, “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier,” 2023年)

まとめ

企業はCopilot導入による業務効率化を目指す中で、DX推進の切り札として生成AIの活用に注目しています。

しかし、実際には「何から手を付ければいいかわからない」「全社的に活用を推進できる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。