「DXを推進したいけど、何から始めればいいかわからない」

「自社に合ったDX支援会社が多すぎて、どこを選べばいいのか迷ってしまう」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめのDX支援会社15選を特徴別に紹介するとともに、失敗しないための選び方や費用相場、活用できる補助金について徹底的に解説しました。

数多くの企業のDX支援を行ってきた専門家の視点から、本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介します。

きっとあなたの会社に最適なパートナーを見つける手助けになるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

DX支援会社に依頼する前に知っておきたいDXの基礎知識

DX支援会社を検討する前に、まずはDXそのものについて正しく理解しておくことが重要です。

DXとは何か、そしてなぜ今、多くの企業で必要とされているのか。

ここでは、DX推進の第一歩となる基本的な知識を分かりやすく解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

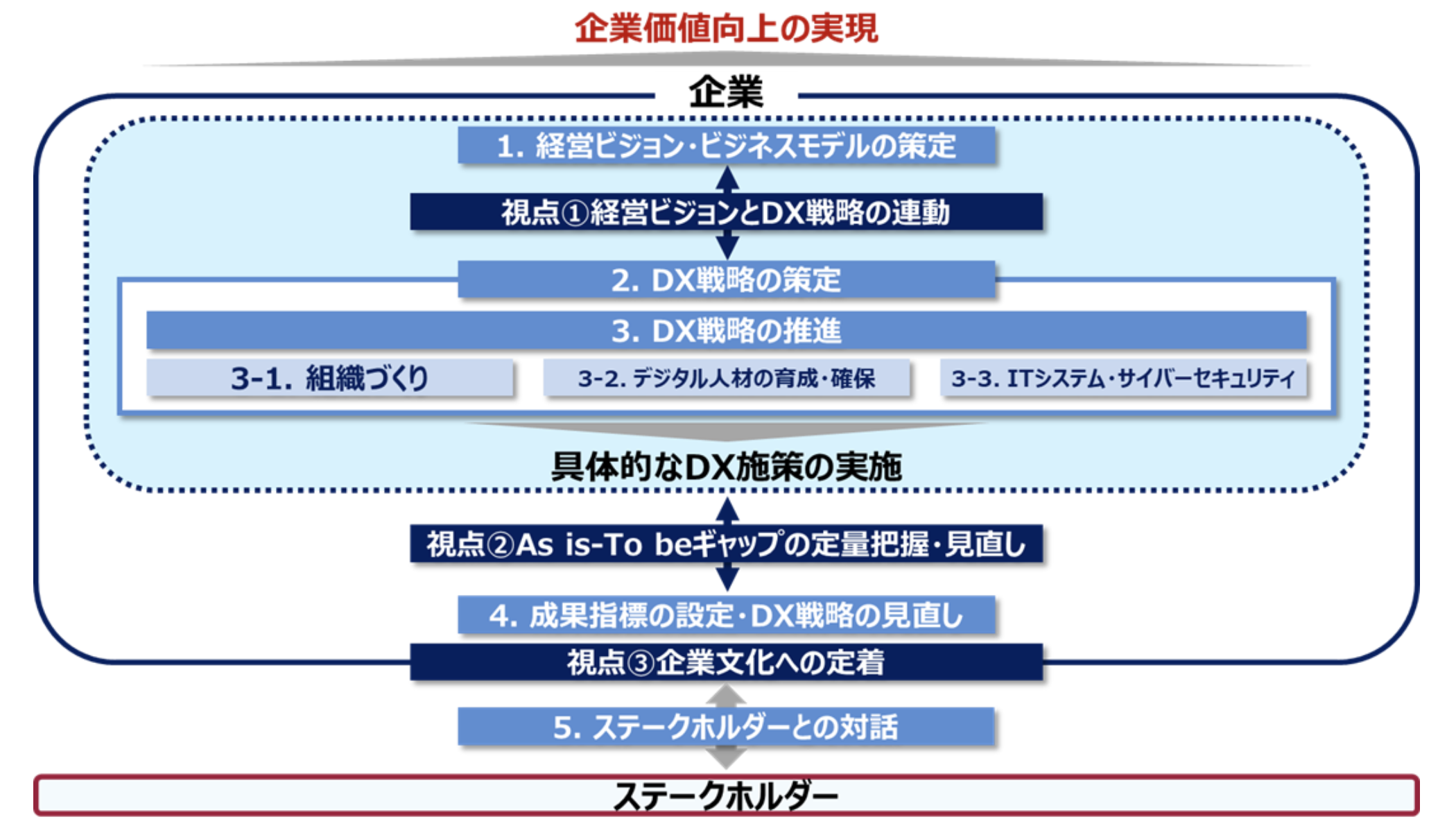

経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル技術を手段として、ビジネスの仕組みや組織のあり方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造していく取り組み全体を指すのです。

こちらは経済産業省が公開しているDXの定義や企業が目指すべき方向性を示したガイドラインです。 合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html

なぜ今DX支援会社が必要とされているのか

多くの企業がDXの重要性を認識している一方で、その推進は容易ではありません。

最大の課題は、DXを主導できる専門的なスキルや知識を持った人材が社内に不足していることです。

AIやIoT、クラウドといった最新技術は日々進化しており、それらをビジネスにどう活かすかという戦略的な視点も求められます。

また、既存の業務プロセスや組織文化が変革の障壁となることも少なくありません。

こうした複雑な課題を乗り越え、効果的にDXを推進するために、外部の専門家であるDX支援会社の知見と経験が必要とされているのです

DX支援会社が提供するサービス内容とは?

DX支援会社と一言でいっても、そのサービス内容は多岐にわたります。

企業の課題やDXのフェーズに応じて、提供される支援は様々です。

ここでは、DX支援会社が提供する主な4つのサービス内容について解説します。

DX戦略コンサルティング

DXを成功させるためには、まず明確な戦略を立てることが不可欠です。

DX戦略コンサルティングでは、企業の現状分析や課題のヒアリングから始まり、市場の動向や競合の状況を踏まえた上で、DXによって何を目指すのかというビジョンを策定します。

そして、そのビジョンを実現するための具体的なロードマップや実行計画の策定を支援します。

経営層と一体となって、全社的なDXの方向性を定める、最も上流の重要なサービスです。

システム開発・導入支援

策定されたDX戦略を実行に移すためには、具体的なデジタルツールやシステムの導入が不可欠です。

このフェーズでは、業務効率化のためのSaaSツールの選定・導入支援や、既存システムの刷新、新たなサービスを提供するためのアプリケーション開発などが行われます。

単に開発するだけでなく、戦略との整合性を保ちながら、費用対効果の高い最適なシステムを構築・導入する支援を提供します。

データ分析・活用支援

DXの中核をなすのが、データの活用です。

社内に散在する様々なデータを収集・統合し、分析可能な形に整備するデータ基盤の構築を支援します。

さらに、BIツールなどを活用してデータを可視化・分析し、経営判断やマーケティング施策に活かせるようなインサイトを抽出します。

データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン経営)を実現するための重要なサービスです。

人材育成・組織改革支援

DXは技術を導入すれば終わりではありません。それを使いこなし、変革を推進していく「人」と「組織」が最も重要です。

このサービスでは、全社員のデジタルリテラシーを向上させるための研修プログラムの提供や、DXを専門的に推進する部署の立ち上げ支援などを行います。

新しい働き方や挑戦を推奨する企業文化への変革をサポートし、DXが自律的に進む組織づくりを目指します。

失敗しないDX支援会社の選び方と比較ポイント

数あるDX支援会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、DXプロジェクトの成否を分ける重要なポイントです。

ここでは、DX支援会社選びで失敗しないための5つの比較ポイントを解説します。

これらのポイントを押さえて、慎重に選定を進めましょう。

自社の課題と目的に合っているか

まず最初に、自社がDXによって何を解決したいのか、どのような目的を達成したいのかを明確にすることが重要です。

「業務プロセスを効率化したい」「新たなデジタルサービスを創出したい」「データ活用によって顧客満足度を高めたい」など、課題や目的は企業によって様々です。

その上で、各支援会社が持つ強みや得意領域が、自社の課題解決や目的達成に合致しているかを見極める必要があります。

支援実績や成功事例は十分か

支援会社の信頼性を測る上で、過去の実績や成功事例は重要な判断材料となります。

特に、自社と同じ業界や類似の課題を抱える企業の支援実績があるかどうかを確認しましょう。

公式サイトの事例紹介だけでなく、可能であれば担当者から直接、具体的な支援内容やプロジェクトの成果についてヒアリングすることをおすすめします。

具体的な成功事例が豊富な会社は、実践的なノウハウを持っている可能性が高いです。

得意な業界や分野を確認する

DX支援会社には、特定の業界や業務分野に特化した専門性を持つ会社が多く存在します。

例えば、製造業のサプライチェーン改革に強い会社、金融機関のシステム構築に長けた会社、小売業のECサイト構築やマーケティング支援を得意とする会社などです。

業界特有の商習慣や規制、課題を深く理解しているパートナーを選ぶことで、より的確で質の高い支援が期待できます。

技術支援かビジネス変革支援か

DX支援会社は、大きく「技術支援(実装)に強いタイプ」と「ビジネス変革支援(戦略コンサルティング)に強いタイプ」に分けられます。

前者はシステム開発会社(SIer)などが多く、後者はコンサルティングファームなどが代表的です。

自社が求めているのが、具体的なシステムの開発・導入なのか、それともビジネスモデルの変革を含めた上流の戦略立案なのかによって、選ぶべきパートナーは異なります。

支援体制とコストのバランスを判断する

プロジェクト期間中の支援体制も重要な確認ポイントです。

担当者が密に連携し、伴走型で支援してくれるのか、あるいは成果物ベースでの関わりになるのかなど、自社の希望する関わり方に合っているかを確認しましょう。

また、提示された見積もりが、支援内容や期待される成果に見合っているか、費用対効果を慎重に判断する必要があります。

複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

【総合支援】おすすめのDX支援会社5選

ここでは、DXの戦略立案からシステム開発、組織改革まで、幅広い領域を総合的に支援できるおすすめのDX支援会社を5社紹介します。

大手企業ならではの豊富な実績とノウハウが魅力です。

株式会社日立コンサルティング

日立グループの一員として、製造業をはじめとする幅広い業界の知見と、最先端のIT技術を融合させたコンサルティングを提供しています。

特に、事業戦略とIT戦略を連携させた大規模なDXプロジェクトに強みを持ち、構想策定から実行、運用まで一貫して支援できる体制が特徴です。

NTTデータ

日本最大手のシステムインテグレーターであり、金融、公共、法人など多様な分野で豊富なシステム開発実績を誇ります。

コンサルティングからシステムの設計・開発、運用・保守までをワンストップで提供できる総合力が強みです。

大規模でミッションクリティカルなシステムの構築・刷新を得意としています。

アクセンチュア

世界最大級の総合コンサルティングファームであり、「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域でサービスを展開しています。

グローバルな知見と最新技術への深い洞察力を活かし、企業の包括的なDXを支援します。

野村総合研究所

「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪とする独自のビジネスモデルを展開しています。

リサーチに基づく的確な未来洞察と、質の高いシステム開発・運用サービスを組み合わせることで、企業の課題解決から新たな価値創造までをトータルでサポートします。

デロイトトーマツコンサルティング

世界的なプロフェッショナルファームであるデロイト トーマツ グループの一員です。

経営戦略、M&A、テクノロジー、リスク管理など、多岐にわたる専門家が連携し、企業の複雑な経営課題を解決します。

グローバルネットワークを活かした先進的なDX支援が可能です。

【コンサル特化】おすすめのDX支援会社5選

ここでは、DXの戦略策定やビジネスモデル変革といった、いわゆる「上流工程」に特化したおすすめのDX支援会社を5社紹介します。

鋭い分析力と戦略立案能力で、DXの方向性を明確に示してくれます。

マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン

世界的に著名な戦略コンサルティングファームです。

経営トップが抱える課題に対し、徹底した事実分析と論理的思考に基づいた解決策を提示します。

デジタル領域の専門チーム「McKinsey Digital」を擁し、最先端のテクノロジーを活用したビジネス変革を支援しています。

株式会社GIG

Webサイト制作やWebマーケティング支援で豊富な実績を持ち、その知見を活かしたDXコンサルティングを提供しています。

特に、UI/UXデザインやデータ分析に基づいた顧客体験の向上を得意としており、デジタルを活用した新規事業開発やサービス改善に強みを発揮します。

スパイスファクトリー株式会社

「3ヶ月でビジネス価値を創出する」をコンセプトに、アジャイル開発の手法を取り入れたDX支援が特徴です。

スピーディーなプロトタイピングと仮説検証を繰り返すことで、リスクを抑えながら新規事業開発や業務改革を推進します。

アンドドット株式会社

大企業の新規事業開発やオープンイノベーション支援に特化したコンサルティング会社です。

豊富な事業開発経験を持つコンサルタントが、アイデア創出から事業計画策定、実証実験までを伴走支援します。

既存の枠組みにとらわれない新しいビジネスの創造をサポートします。

株式会社モンスターラボ

世界20カ国・33都市に拠点を持ち、グローバルな知見とデジタル製品開発力を強みとしています。

企業の課題に合わせて最適なチームを編成し、戦略立案からUI/UXデザイン、プロダクト開発までをワンストップで提供します。

【開発・実装特化】おすすめのDX支援会社5選

ここでは、策定された戦略に基づき、具体的なシステムやアプリケーションの開発・実装を得意とするDX支援会社を5社紹介します。

高い技術力で、DXのアイデアを形にしてくれます。

株式会社Techtical

AI・IoT・XRといった先端技術を活用したシステム開発に強みを持つ会社です。

特に、業務効率化や生産性向上に繋がるソリューション提供を得意としており、製造業や建設業など、現場を持つ業界からの信頼が厚いです。

技術コンデサルティングから開発、保守運用まで一気通貫で対応可能です。

株式会社ライディ

Webシステムや業務システムの受託開発をメインに事業を展開しています。

丁寧なヒアリングを通じて顧客の課題を深く理解し、最適な技術を選定してオーダーメイドのシステムを構築します。

特に、既存の基幹システムと連携する複雑なシステム開発に定評があります。

エムティーアイ株式会社

音楽配信サービス「music.jp」やヘルスケアアプリ「ルナルナ」など、数多くの自社サービスを開発・運営してきたノウハウが強みです。

コンシューマ向けサービスの開発で培ったUI/UXデザイン力や大規模システムの安定運用実績を活かし、企業のDXを支援します。

株式会社GeNEE

Web制作、システム開発、アプリ開発を幅広く手掛けるデジタルプロダクションです。

クリエイティブなデザインと確かな技術力を両立させており、企業のブランディング向上に繋がるデジタルコンテンツ制作を得意としています。

企画段階から参画し、ビジネスの成功にコミットする姿勢が評価されています。

株式会社ニジボックス

リクルートグループのデジタルプロダクト開発会社として、UXデザインとアジャイル開発に強みを持っています。

ユーザー調査やプロトタイピングを重視し、ユーザーにとって本当に価値のあるサービスをスピーディーに開発します。

新規事業の立ち上げや既存サービスの改善で多くの実績があります。

DX支援会社に依頼するメリット

自社だけでDXを進めるのではなく、外部のDX支援会社に依頼することには多くのメリットがあります。

専門家の力を借りることで、DXの成功確率を大きく高めることができます。

ここでは、主な4つのメリットについて解説します。

専門的な知識とノウハウを取り入れられる

DX支援会社には、最新のデジタル技術に関する深い知識や、様々な業界でのDXプロジェクトを成功に導いてきた豊富な経験とノウハウが蓄積されています。

自社だけでは獲得が難しいこれらの知見を活用することで、プロジェクトを正しい方向に導き、失敗のリスクを低減することができます。

最新技術の活用で競争力を強化できる

AI、IoT、クラウドなど、ビジネスの競争環境を大きく変える可能性のある技術は次々と登場します。

DX支援会社は、これらの最新技術の動向を常に把握しており、どの技術をどのように活用すれば自社の競争力強化に繋がるかを的確に提案してくれます。

これにより、他社に先駆けた革新的なサービスやビジネスモデルを生み出すことが可能になります。

客観的な視点で自社の課題を分析できる

長年同じ組織にいると、社内の常識や既存のやり方にとらわれてしまい、本質的な課題が見えにくくなることがあります。

第三者であるDX支援会社は、客観的かつ中立的な視点から自社のビジネスや業務プロセスを分析し、これまで気づかなかった課題や改善点を洗い出してくれます。

効率的にDXを推進しリソースを最適化できる

DXプロジェクトは、通常業務と並行して進める必要があり、社内のリソースだけで対応するのは大きな負担となります。

DX支援会社に業務を委託することで、社員は本来のコア業務に集中することができます。

また、専門家がプロジェクトマネジメントを行うことで、計画通りに効率的にDXを推進し、時間とコストを最適化できます。

DX支援会社に依頼する際の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、DX支援会社に依頼する際には注意すべき点もあります。

これらのポイントを事前に理解しておくことで、よくある失敗を避け、支援会社との良好な関係を築くことができます。

全てを丸投げするのはNG

DXの主体はあくまで自社であるという意識を持つことが最も重要です。

支援会社に全てを「丸投げ」してしまうと、自社の課題や目的に沿わない的外れな提案が出てきたり、プロジェクト完了後に自社にノウハウが残らなかったりする可能性があります。

必ず自社の担当者を決め、支援会社と密に連携しながら主体的にプロジェクトを推進していく姿勢が不可欠です。

導入・運用コストがかかる

外部の専門家に依頼するため、当然ながらコンサルティング費用やシステム開発費用といったコストが発生します。

プロジェクトが大規模・長期間になるほど、そのコストは大きくなります。

事前に費用対効果を十分に検討し、投資に見合うリターンが期待できるかどうかを慎重に判断する必要があります。

また、システム導入後の運用・保守にも継続的なコストがかかることを忘れてはいけません。

効果検証の仕組みを事前に作っておく

DX施策を実行した結果、どのような効果があったのかを測定・評価する仕組みをあらかじめ作っておくことが重要です。

例えば、「業務時間を〇%削減する」「売上を〇%向上させる」といった具体的な目標(KPI)を設定し、その達成度を定期的に確認するプロセスを支援会社と共有しておきましょう。

これにより、プロジェクトの進捗を客観的に評価し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

社内との連携が不可欠

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、全社的な取り組みです。

DX支援会社と連携してプロジェクトを進める際には、関連部署や現場の従業員に対して、プロジェクトの目的や内容を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。

社内の抵抗や反発がDXの大きな障壁となるケースは少なくありません。

円滑なコミュニケーションを心がけ、全社一丸となって取り組む体制を築きましょう。

DX支援会社への依頼で活用できる補助金・助成金

DX支援会社への依頼にはコストがかかりますが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を軽減できる場合があります。

ここでは、DX推進に活用できる代表的な3つの補助金を紹介します。

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。

会計ソフトや受発注システムといった汎用的なツールのほか、DXの基盤となるシステムの導入にも活用できます。

申請する枠によって補助率や上限額が異なります。

こちらはIT導入補助金の制度概要や公募スケジュールを解説した公式サイトです。 合わせてご覧ください。 https://it-shien.smrj.go.jp/

ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者が取り組む革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセス改善のための設備投資などを支援する補助金です。

IoTやAIといったデジタル技術を活用した生産性向上や、新たなビジネスモデルの構築など、製造業におけるDXの取り組みに広く活用されています。

こちらはものづくり補助金の制度概要や申請要件を解説した公式サイトです。 合わせてご覧ください。 https://portal.monodukuri-hojo.jp/

事業再構築補助金

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。

デジタル技術を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換など、DXを伴う大規模な事業変革に活用できます。

こちらは事業再構築補助金の制度概要や公募スケジュールを解説した公式サイトです。 合わせてご覧ください。 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

DX支援会社に関するよくある質問

最後に、DX支援会社に関して多くの企業から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。

疑問点を解消し、スムーズなパートナー選びに役立ててください。

DX支援会社に依頼する際の費用相場は?

費用は、依頼する内容やプロジェクトの規模、期間によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。

一般的に、戦略コンサルティングの場合はコンサルタントの人月単価で計算され、月額数十万円から数百万円になることが多いです。

システム開発の場合は、要件定義から開発、テストまでの工数に応じて見積もられ、小規模なもので数百万円、大規模なものになると数千万円以上になることもあります。

コンサルティング会社とシステム開発会社の違いは?

主な違いは、支援のフェーズと専門性にあります。

コンサルティング会社は、企業の課題分析や戦略立案といった「何をすべきか(What)」を決定する上流工程を得意としています。

一方、システム開発会社(SIer)は、策定された要件に基づいて具体的なシステムを構築する「どう作るか(How)」という実行・実装のフェーズを得意としています。

ただし、近年では両方の機能を併せ持つ会社も増えています。

中小企業でもDX支援会社は活用できますか?

はい、もちろん活用できます。

むしろ、人材やノウハウといったリソースが限られている中小企業こそ、DX支援会社をパートナーとすることで、効果的にDXを推進することが可能です。

近年では、中小企業向けのコンサルティングプランや、比較的安価なSaaSツールの導入支援に特化した会社も増えています。

IT導入補助金などを活用することで、コストを抑えながら専門家の支援を受けることができます。

そのDX、”丸投げ”になっていませんか?9割の企業が陥る「ベンダー依存」の罠

DX支援会社に依頼すれば、自社の課題がすべて解決する。もしそう考えているなら、少し注意が必要です。実は、外部パートナーへの依存度が高すぎることが、かえってDXの失敗を招く大きな要因となっていることが指摘されています。情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、DXで成果を上げている企業ほど、ITベンダーとの関係を「対等なパートナー」として捉え、自社の主体性を失っていません。安易な「丸投げ」は、短期的な課題解決にはなっても、長期的には企業の成長を阻害する危険性をはらんでいるのです。

なぜ「丸投げ」が危険なのか?

DX支援会社に業務を丸投げしてしまうと、次のようなリスクが生じます。

ノウハウが社内に蓄積されない: プロジェクトが終わった後、自社には何も残らず、また別の課題で外部に頼らざるを得なくなる。

コストが膨らみ続ける: 些細な修正や改善でもベンダーに依頼する必要があり、ランニングコストが雪だるま式に増加する。

ビジネスの変化に対応できない: 市場や顧客のニーズが変化した際に、自社の意思で迅速なシステム変更や戦略転換ができない。

本当に価値のあるDXとは、外部の知見を活用しつつも、最終的には自社で変革を主導できる「組織能力」を構築することです。ベンダーはあくまで伴走者であり、運転手は自社でなければなりません。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」では、DXの成果が出ている企業と出ていない企業の間で、ITベンダー企業との関係性に違いが見られることが示唆されています。成果が出ている企業は、ベンダーを対等なパートナーとして認識し、協創関係を築く傾向にあります。

パートナーの力を最大限に引き出す「共創」の作法

では、ベンダー依存に陥らず、DXを成功させる企業は何が違うのでしょうか。彼らは支援会社を単なる「業者」ではなく、「知恵を借りるパートナー」として捉え、主体的にプロジェクトを管理しています。今日から実践できる、パートナーとの賢い付き合い方を2つ紹介します。

作法①:あえて「無茶振り」で潜在能力を引き出す

プロジェクトの要件定義で、言われたことだけをこなすベンダーはパートナーとして不十分です。そこで、あえて少し高めの目標や、抽象的な課題を投げかけてみましょう。

「当社のこの業務プロセスを、もしAmazonならどう変革しますか?非常識なアイデアを3つ提案してください。」

このような問いかけは、相手の当事者意識と創造性を刺激します。優れたパートナーであれば、その問いを面白がり、期待を超えるような斬新な提案をしてくれるはずです。

作法②:プロジェクトの「卒業計画」を最初に握る

契約の段階で、「いつまでに、どのような状態になったら、このプロジェクトから”卒業”できるか」というゴールを明確に共有しましょう。

「最終的にはこのシステムを自社のメンバーだけで改修・運用できる状態を目指したい。そのための技術移管や人材育成のプランも提案に含めてください。」

これは、自社にノウハウを蓄積するという強い意志表示になります。この視点に真摯に向き合ってくれる会社こそが、長期的に信頼できる本当のパートナーです。

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。