「自社でも生成AIを導入したいけど、どの企業を選べば良いかわからない」

「生成AIの活用事例を参考にして、具体的な導入イメージを掴みたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、2025年の最新情報に基づき、日本を代表する生成AI開発・サービス提供企業から、実際の導入事例までを網羅的に解説します。

上場企業をはじめとする多くの企業が生成AIの導入を進める中で、具体的な活用方法や選び方のポイントを徹底的にご紹介します。

きっと貴社の課題解決のヒントが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

まずは基本から!生成AIとは?多くの企業が注目する理由

ここからは、そもそも生成AIとは何か、そしてなぜ今多くの企業が注目しているのかについて解説します。

- 生成AIの基本的な仕組みと定義

- 従来のAIと生成AIの決定的な違い

- AI技術の進歩とビジネス環境の変化

- 深刻化する人手不足の解消策として

- 経済産業省による生成AI開発企業への支援

これらのポイントを理解することで、生成AI導入の重要性が見えてくるでしょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIの基本的な仕組みと定義

生成AI(Generative AI)とは、大量のデータを学習し、そのデータに含まれるパターンや構造を基に、新しいコンテンツを自動で生成する人工知能の一種です。

従来のAIがデータの識別や分類を主な目的としていたのに対し、生成AIは文章、画像、音声、プログラムコードといった、これまで人間にしか作れなかった創造的なアウトプットを生み出す能力を持っています。

この技術は、ディープラーニング(深層学習)と呼ばれる脳の神経回路網を模したアルゴリズムによって支えられており、膨大な情報から自律的に学習を進めることで、驚くほど自然で質の高いコンテンツ生成を可能にしています。

従来のAIと生成AIの決定的な違い

従来のAIと生成AIの最も大きな違いは、その「目的」と「能力」にあります。

これまでのAIは「認識系AI」とも呼ばれ、与えられたデータが何であるかを識別・分類・予測することが主な役割でした。例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断したり、過去の販売データから将来の売上を予測したりといったタスクです。

一方、生成AIは「生成」という言葉の通り、全く新しいデータを創り出すことができます。学習したデータの特徴を捉え、それを応用してオリジナルの文章やデザイン、音楽などをゼロから生み出すのです。つまり、従来のAIが「分析」の専門家だとすれば、生成AIは「創造」の専門家と言えるでしょう。

AI技術の進歩とビジネス環境の変化

近年、生成AIが急速に注目を集める背景には、AI技術そのものの飛躍的な進化があります。特に、膨大な計算能力を持つハードウェアの登場と、より洗練されたアルゴリズムの開発が、AIの性能を劇的に向上させました。

これにより、かつては専門家でなければ扱えなかった高度なAI技術が、より手軽に利用できるサービスとして提供されるようになりました。

ビジネス環境においても、市場のグローバル化や顧客ニーズの多様化が進み、企業はこれまで以上のスピードと柔軟性で対応することが求められています。生成AIは、こうした変化に対応するための強力なツールとして期待されているのです。

深刻化する人手不足の解消策として

少子高齢化が進む日本では、多くの業界で深刻な人手不足が課題となっています。限られた人員で高い生産性を維持・向上させることは、企業にとって喫緊の経営課題です。

生成AIは、この課題に対する有効な解決策となり得ます。

例えば、定型的なメールの作成や議事録の要約、データ入力といった日常業務を自動化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

これにより、単に業務を効率化するだけでなく、従業員のエンゲージメント向上や、新たなビジネスチャンスの創出にも繋がる可能性があります。

経済産業省による生成AI開発企業への支援

生成AIの戦略的な重要性は、国レベルでも認識されています。経済産業省は、日本の国際競争力を高めるため、生成AIを開発する国内企業に対して積極的な支援策を打ち出しています。

具体的には、高性能な計算資源(スーパーコンピュータなど)の利用支援や、開発資金の補助といったプログラムが実施されています。

こうした政府の後押しは、国内のAI開発エコシステムを活性化させ、より多くの優れた生成AIサービスが生まれる土壌を育んでいます。企業にとっては、信頼性の高い国産のAIツールを選択できる機会が増えるというメリットにも繋がっています。

業務効率化だけじゃない!生成AIを企業で活用するメリット

生成AIの導入は、単なる業務効率化に留まらず、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。

- 単純作業の自動化による生産性向上

- コスト削減と人的リソースの最適化

- データ分析に基づく迅速な意思決定

- 新たなアイデア創出とイノベーションの促進

これらのメリットを最大化することが、生成AI活用の成功の鍵となります。

それでは、具体的に見ていきましょう。

単純作業の自動化による生産性向上

企業活動の中には、多くの単純作業や定型業務が存在します。例えば、日報の作成、会議の文字起こし、顧客への定型的な返信メールなどが挙げられます。

生成AIは、これらのタスクを高速かつ正確に自動化することが得意です。

従業員がこれらの作業から解放されることで、本来注力すべき企画立案や顧客対応、戦略策定といったコア業務に多くの時間を割けるようになります。

結果として、組織全体の生産性が飛躍的に向上し、従業員のモチベーションアップにも繋がります。

コスト削減と人的リソースの最適化

単純作業の自動化は、人件費の削減に直接的に貢献します。これまで多くの時間を要していた業務をAIが代行することで、残業時間の削減や、新たな人材を雇用せずとも業務量を拡大することが可能になります。

さらに、これは単なるコストカットではありません。

浮いた人的リソースを、より専門性が求められる分野や新しい事業領域に再配置することで、企業は成長のための戦略的な投資を行えるようになります。

生成AIは、人的リソースを最適化し、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。

データ分析に基づく迅速な意思決定

現代のビジネスでは、日々膨大なデータが生まれています。市場のトレンド、顧客のフィードバック、販売実績といったデータを迅速に分析し、経営判断に活かすことが成功の鍵を握ります。

生成AIは、大量のテキストデータや数値を瞬時に要約・分析し、重要なインサイトを抽出する能力に長けています。

これにより、経営層や管理職は、複雑なデータの中から重要な傾向や課題を素早く把握し、データに基づいた客観的で迅速な意思決定を下すことが可能になります。

市場の変化にいち早く対応し、競合他社に対する優位性を確立することができるでしょう。

新たなアイデア創出とイノベーションの促進

生成AIは、効率化や分析だけでなく、創造性を刺激するパートナーとしても機能します。

新しい商品のキャッチコピー案を何十通りも生成したり、これまでにないデザインのプロトタイプを提案したり、次のマーケティングキャンペーンの斬新な企画をブレインストーミングしたりと、人間の思考の枠を超えるような多様なアイデアを提供してくれます。

このようなAIとの協業は、組織内の創造的なプロセスを活性化させ、イノベーションの種を生み出すきっかけとなります。これまで停滞していたプロジェクトや、マンネリ化していた業務に、新たな突破口を開くことができるかもしれません。

こんな業務に使える!生成AIを企業が活用できるシーン5選

生成AIは、特定の部署だけでなく、企業のあらゆる部門で活用できる可能性を秘めています。ここでは、代表的な5つの活用シーンを紹介します。

- 文書作成業務(メール、議事録、レポート)

- マーケティング業務(広告文、SNS投稿、SEO記事)

- クリエイティブ作成業務(デザイン、画像、動画)

- カスタマーサポート業務(チャットボット、FAQ自動生成)

- 開発業務(コード生成、デバッグ)

自社のどの業務に適用できるか、イメージしながらご覧ください。

文書作成業務(メール、議事録、レポート)

日常的に発生する文書作成業務は、生成AIが最も得意とする領域の一つです。

例えば、会議の音声データをAIに読み込ませるだけで、要点をまとめた議事録の草案が自動で作成されます。

また、取引先へのお礼メールや、社内向けの報告書など、要点を伝えるだけで適切なフォーマットと丁寧な表現の文章を瞬時に生成してくれます。

これにより、文章作成にかかる時間が大幅に短縮され、コミュニケーションのスピードと質が向上します。

誤字脱字のチェックや、より分かりやすい表現へのリライトもAIに任せることが可能です。

マーケティング業務(広告文、SNS投稿、SEO記事)

マーケティング部門では、顧客の心に響くコンテンツを継続的に発信することが求められます。

生成AIは、ターゲット層や商品の特徴をインプットするだけで、魅力的な広告のキャッチコピーや、エンゲージメントを高めるSNSの投稿文を複数パターン提案してくれます。

さらに、特定のキーワードを含んだSEO(検索エンジン最適化)に強いブログ記事の構成案や本文を作成することも可能です。

これにより、コンテンツ制作のサイクルが高速化し、より多くのチャネルで効果的な情報発信が行えるようになります。

クリエイティブ作成業務(デザイン、画像、動画)

デザインや映像制作といったクリエイティブな業務においても、生成AIの活用が進んでいます。

「未来的な都市の風景」や「温かみのある水彩画風のイラスト」といったテキストの指示(プロンプト)を与えるだけで、高品質な画像を生成することができます。

これにより、ウェブサイトのバナー広告やプレゼンテーション資料に使う画像を、デザイナーに依頼することなく迅速に用意できます。

また、既存の動画に自動で字幕を付けたり、短いプロモーションビデオのシナリオを作成したりするなど、動画制作のプロセスも効率化できます。

カスタマーサポート業務(チャットボット、FAQ自動生成)

カスタマーサポートは、顧客満足度を左右する重要な部門です。

生成AIを活用したチャットボットをウェブサイトに導入することで、顧客からのよくある質問に対して24時間365日、自動で即時回答することが可能になります。

これにより、オペレーターはより複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中でき、サポート全体の質が向上します。

また、過去の問い合わせデータをAIが分析し、FAQ(よくある質問とその回答)のコンテンツを自動で生成・更新することもできます。

開発業務(コード生成、デバッグ)

ソフトウェアやシステムの開発現場でも、生成AIは強力なアシスタントとなります。

「ユーザーログイン機能を作成して」といった自然言語での指示に基づき、特定のプログラミング言語のコードを自動で生成することができます。

これにより、開発者は定型的なコーディング作業から解放され、より複雑なロジックの設計や新しい機能の考案に時間を使えます。

さらに、既存のコードに潜むエラー(バグ)を発見し、修正案を提示するデバッグ作業の支援も可能です。開発のスピードと品質を両立させる上で、生成AIは不可欠なツールとなりつつあります。

【2025年最新】日本の生成AI開発・サービス提供企業20社

ここでは、日本国内で注目されている生成AIの開発・サービス提供企業を20社ご紹介します。各社それぞれに特色があり、多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

株式会社Bocek(業務自動化AIプラットフォーム「Taskhub」を提供)

株式会社Bocekは、プロンプト不要で誰でも簡単に使える業務自動化AIプラットフォーム「Taskhub」を提供しています。200種類以上の業務テンプレートが用意されており、メール作成や議事録要約、情報収集などをクリック操作で実行できるのが特徴です。AIの専門知識がない部門でも直感的に導入でき、業務効率化を実現します。

株式会社EXIDEA

株式会社EXIDEAは、AIマーケティングツール「ReVolt」などを提供する企業です。特にSEOコンテンツ制作に強みを持ち、AIを活用して競合分析から記事生成までを自動化するソリューションを展開しています。コンテンツマーケティングの生産性を飛躍的に高めたい企業に適しています。

株式会社オルツ

株式会社オルツは、P.A.I.(パーソナル人工知能)の開発を軸に、議事録作成ツール「AI GIJIROKU」などを提供しています。音声認識技術に定評があり、会議の会話をリアルタイムでテキスト化し、AIが要約や話者分離を行うことで、議事録作成の手間を大幅に削減します。

クリスタルメソッド株式会社

クリスタルメソッド株式会社は、マルチモーダルAIの研究開発に強みを持つ企業です。映像、画像、音声、自然言語処理を統合したAI技術を活かし、顧客の課題に応じたオーダーメイドのAI開発サービスを提供しています。特に、本人そっくりの対話が可能なAIアバター技術などが注目されています。

Sakana AI株式会社

Sakana AI株式会社は、Googleの著名なAI研究者らが設立したスタートアップで、生成AIの基盤モデルそのものの研究開発を行っています。複数の小規模なAIモデルを連携させて、より複雑で高性能なタスクを実行させる「進化的モデル統合」という独自のアプローチで、次世代のAI技術を切り拓いています。

SENSY株式会社

SENSY株式会社は、「感性AI」という独自の技術を開発している企業です。消費者の好みや感覚といった曖昧な「感性」をAIが学習・解析し、一人ひとりに最適な商品やサービスを推薦するパーソナライゼーション技術を提供しています。アパレルや食品、マーケティングなど幅広い分野で活用されています。

シェアモル株式会社

シェアモル株式会社は、SEOに特化したAIライティングツール「トランスコープ」を提供しています。競合サイトの分析結果を踏まえ、検索上位表示に有利な構成や文章をAIが自動生成するのが特徴です。Webライターやオウンドメディア担当者のコンテンツ作成業務を強力に支援します。

株式会社デジタルレシピ

株式会社デジタルレシピは、「キャッチーくん」や「Slideflow」など、特定の業務に特化した使いやすいAIツールを提供しています。広告のキャッチコピー生成や、プレゼンテーション資料の自動作成など、クリエイティブ業務の効率化に貢献するサービスを展開し、多くのユーザーから支持を得ています。

NOVEL株式会社

NOVEL株式会社は、企業のDX推進を支援する一環として、生成AIのコンサルティングからカスタムAIの開発までを一気通貫でサポートする「AI開発ラボ」を設立しました。企業の個別の課題に対し、最適なAIソリューションの導入を支援し、業務効率化や競争力強化を実現します。

NTT研究開発

NTTグループは、長年の研究開発で培った自然言語処理技術を基に、大規模言語モデル「tsuzumi」を開発・提供しています。日本語の処理能力に優れ、パラメータ数が比較的小さく軽量であるため、導入コストを抑えながら高い性能を発揮できるのが特徴です。金融や医療など、各業界に特化したチューニングも可能です。

株式会社neoAI

株式会社neoAIは、企業の課題解決に特化したAIソリューションの受託開発を行っています。生成AIを活用し、業務プロセスの自動化、データ分析の高度化、新たな顧客体験の創出など、企業のニーズに合わせたカスタムAIシステムを構築します。コンサルティングから開発、運用までを一貫してサポートします。

HEROZ株式会社

将棋AIで知られるHEROZ株式会社は、その高度なAI技術をビジネス分野に応用しています。法人向けの生成AIサービス「HEROZ ASK」は、Azure OpenAI Serviceを基盤とした高いセキュリティ環境で、社内文書の検索や要約、専門的な質疑応答などを可能にするAIアシスタントを構築できます。

株式会社makuri

株式会社makuriは、営業やマーケティング活動を効率化するAIソリューションを提供しています。特に、商談や顧客との対話データをAIが解析し、営業担当者へのフィードバックや成功パターンの抽出を行うセールスイネーブルメントツールに強みを持っています。

株式会社rinna

株式会社rinnaは、マイクロソフトのAI&リサーチ部門から独立したAI開発企業です。人間のように自然で感情豊かな対話ができるチャットボットAIを開発しており、特に日本語のコミュニケーション能力に定評があります。企業のキャラクターAIやバーチャルアシスタントなどに技術が活用されています。

株式会社BringFlower

株式会社BringFlowerは、コンテンツマーケティング支援を専門とし、SEO向けのAIライティングツールの開発・提供を行っています。キーワード分析から構成作成、執筆、校正まで、SEO記事制作の一連のプロセスをAIで効率化し、高品質なコンテンツの大量生産を可能にします。

株式会社Chipper

株式会社Chipperは、生成AIを活用したSEO記事制作SaaSと、記事作成代行やコンサルティングなどのBPOサービスを提供しています。コンテンツのCTR(クリック率)やCVR(コンバージョン率)を重視したマーケティング戦略を設計・運用し、顧客のリード獲得最大化を支援します。

株式会社FLUX

株式会社FLUXは、マーケティング活動の効率化を支援するAIプラットフォーム「FLUX AI」を提供しています。広告運用、ウェブサイトのパーソナライズ、SEO対策など、マーケティングにおける様々な業務をAIが自動化・最適化し、企業の収益最大化に貢献します。

株式会社Lightblue

株式会社Lightblueは、画像・映像解析AIに強みを持つ企業です。建設現場の安全管理や、製造業における検品作業の自動化など、人間の「眼」で行っていた業務をAIで代替するソリューションを提供しています。近年では、言語モデルと組み合わせたサービスの開発も進めています。

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks(PFN)は、日本を代表するAI技術のリーディングカンパニーです。深層学習を中心とした高度な技術力を持ち、産業用ロボットの自動化や創薬、材料開発といった分野で革新的なソリューションを創出しています。独自の大規模言語モデル開発にも注力しています。

株式会社Jitera

株式会社Jiteraは、「Jitera」というAIを活用したソフトウェア開発プラットフォームを提供しています。作りたいアプリやシステムの概要をテキストで入力するだけで、AIが仕様の整理からソースコードの生成までを行うため、従来よりも高速かつ高品質な開発が可能です。

【事例10選】生成AIを導入した企業の成功活用事例

理論だけでなく、実際に生成AIがどのように活用され、成果を上げているのかを知ることは非常に重要です。ここでは、国内企業の成功事例を10件ピックアップしてご紹介します。

パナソニック コネクト

パナソニック コネクトでは、全社員約1万人を対象に、Azure OpenAI Serviceを基盤とした独自の対話型AI「ConnectAI」を導入しました。メールの文面作成、文章の要約、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用されています。導入後、社員からは「業務時間が短縮された」「創造的な仕事に集中できるようになった」といった声が上がり、全社的な生産性向上に繋がっています。

パナソニック コネクトが発表した、全社的な生成AI導入に関する公式プレスリリースです。一次情報として、合わせてご覧ください。 https://news.panasonic.com/jp/press/jn240625-1

旭鉄工

自動車部品メーカーの旭鉄工は、AIとIoTを活用した生産管理システムで知られていますが、近年では生成AIを導入し「AI製造部長」というシステムを開発しました。工場の稼働データをAIがリアルタイムで分析し、生産効率の改善点やメンテナンスが必要な箇所を日本語で具体的に指示します。これにより、現場の従業員がデータに基づいて迅速な改善活動を行えるようになりました。

西松建設

建設業界では、西松建設が生成AIの活用に積極的に取り組んでいます。設計図書や仕様書、過去の工事報告書といった膨大な社内文書をAIに学習させ、専門的な質問に回答できる社内版ChatGPTを構築しました。これにより、若手技術者がベテランの知見やノウハウに容易にアクセスできるようになり、技術伝承と人材育成に貢献しています。

SMBCグループ

SMBCグループは、金融業務の高度化と効率化を目指し、生成AIの活用を全社的に推進しています。市場動向の分析レポート作成、顧客への提案書のドラフト作成、行員の問い合わせに答えるチャットボットなど、多岐にわたる業務に導入されています。500億円規模の投資枠を設定し、今後も積極的な活用を進める方針です。

セブン・イレブン

セブン-イレブン・ジャパンは、全社員約8,000人を対象に、複数の最新AIモデルを利用できる社内ポータルを導入しました。稟議書のドラフト作成にかかる時間が3時間から1時間に短縮されるなど、劇的な業務効率化を実現しています。今後は、商品開発のアイデア出しや店舗の売上データ分析など、より基幹的な業務への活用が期待されています。

日本コカ・コーラ

コカ・コーラ ボトラーズジャパンでは、約70万台に及ぶ自動販売機の管理・運用業務にAIを活用しています。Google CloudのVertex AIを利用し、各自動販売機の売上データや周辺のイベント情報などを分析。どの商品を補充すべきか、新しい自動販売機をどこに設置すべきかといった予測モデルを構築し、営業活動の効率化と売上向上を実現しています。

アサヒビール

アサヒビールは、社内に蓄積された膨大な技術資料やマーケティングデータ、過去の企画書などを横断的に検索・要約できる生成AIシステムを導入しました。これにより、必要な情報を探す時間が大幅に短縮され、従業員は企画立案や分析といった付加価値の高い業務に集中できるようになりました。部門を超えた知識の共有も促進されています。

KDDI

通信大手のKDDIは、法人向けサービスのコールセンター業務に生成AIを導入しています。顧客との通話内容をAIがリアルタイムでテキスト化・要約し、オペレーターをサポートします。これにより、オペレーターは通話後の記録作成時間を短縮でき、より多くの顧客対応が可能になりました。また、応対品質の向上にも繋がっています。

ベネッセホールディングス

教育事業を展開するベネッセホールディングスでは、小学生親子向けの「自由研究お助けAI」サービスをリリースしました。子どもの興味や関心をAIとの対話を通じて引き出し、自由研究のテーマ探しや研究の進め方をサポートします。教育分野における生成AIの新たな活用法として注目を集めています。社内でも議事録要約などで活用を進めています。

LINE

LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」上で利用できるAIアシスタント機能を提供しています。メッセージのやり取りの中で、文章の提案や情報検索、画像の生成などを手軽に行うことができます。日常生活に溶け込んだ形で生成AIの利便性を提供し、ユーザー体験の向上を図っています。

業界別のChatGPT導入成功事例をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で45選の具体例と導入の注意点を徹底解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-introduction-casestudy/

導入前に知るべき生成AIの企業利用における注意点とリスク

生成AIは非常に強力なツールですが、その利用には注意すべき点や潜在的なリスクも存在します。導入を検討する際には、以下の点を十分に理解しておく必要があります。

情報漏洩やセキュリティに関するリスク

多くの生成AIサービスはクラウドベースで提供されており、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。

企業の機密情報や顧客の個人情報を、セキュリティポリシーの不明確な外部サービスに入力してしまうと、情報漏洩に繋がるリスクがあります。

利用するサービスが、入力データを学習に利用しない設定(オプトアウト)にできるか、あるいは自社の閉じた環境で利用できる(オンプレミス型やプライベートクラウド型)かを確認することが極めて重要です。

ハルシネーション(誤情報)のリスクとファクトチェックの重要性

ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象です。AIは学習データに基づいて確率的に最もそれらしい単語を繋げて文章を作成するため、必ずしも内容の正確性が保証されているわけではありません。

AIが生成した情報を鵜呑みにせず、特に外部に公開する情報や重要な意思決定に利用する際には、必ず人間によるファクトチェック(事実確認)を行うプロセスを徹底する必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権や個人情報保護など法的なリスク

生成AIが生成したコンテンツの著作権が誰に帰属するのか、また、AIが学習データとして利用したコンテンツの著作権を侵害していないか、といった法的な論点はまだ整備途上の段階にあります。

安易にAI生成物を商用利用すると、意図せず著作権侵害に該当してしまう可能性があります。

また、生成された文章に実在の人物の個人情報が含まれてしまうケースも考えられます。利用する企業のサービス規約を確認し、法務部門とも連携しながら、法的なリスクを慎重に管理することが求められます。

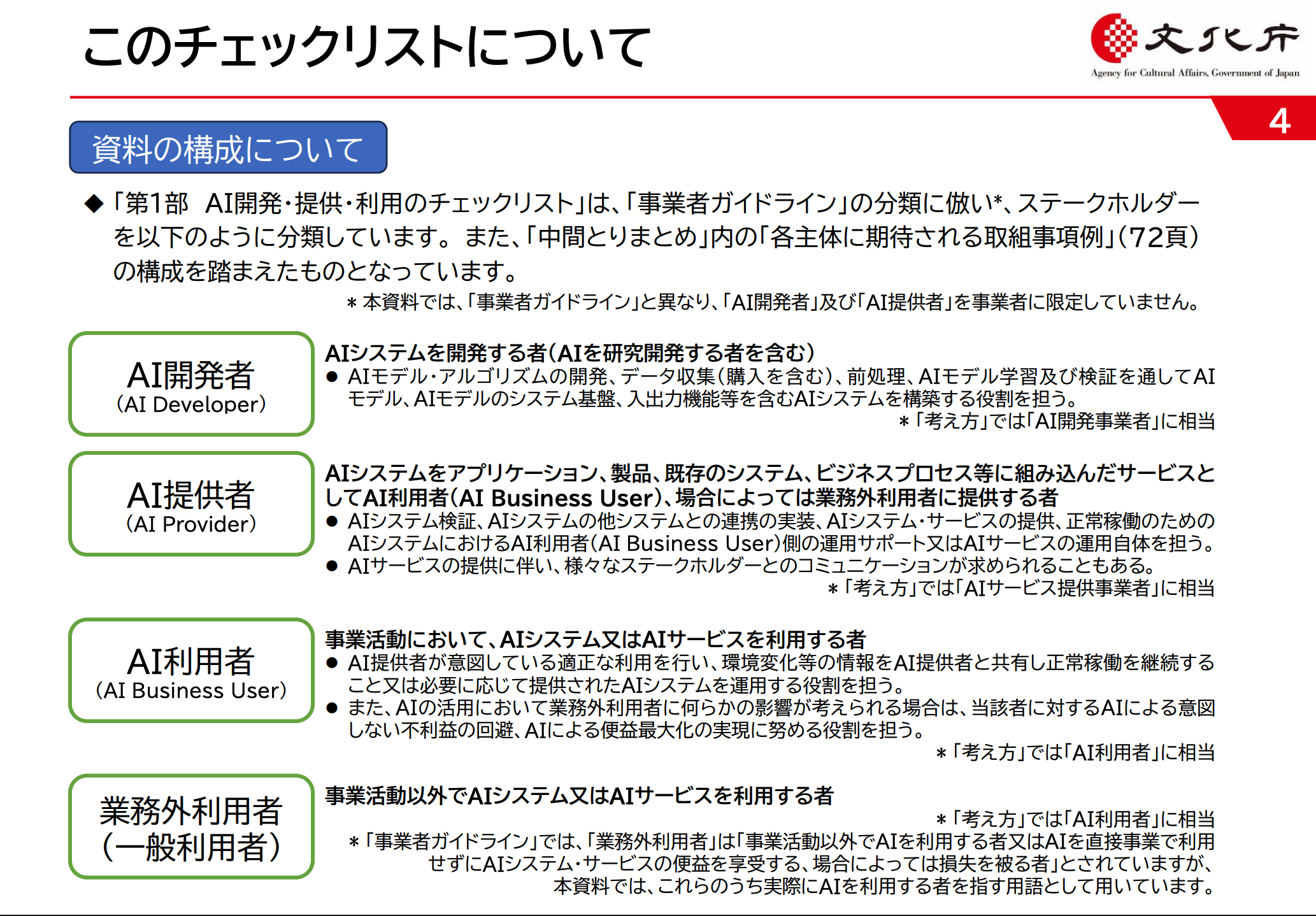

文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」の最新資料です。クリエイティブ業務での利用を検討している方は、合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf

失敗しない!自社に最適な生成AI企業の選び方

数多くの生成AI企業の中から、自社に最適な一社を見つけるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下のステップに沿って検討を進めることで、導入の失敗リスクを大幅に減らすことができます。

導入目的と解決したい課題を明確にする

まず最も重要なのは、「何のために生成AIを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「マーケティングのコンテンツ制作を効率化したい」「カスタマーサポートの応答率を改善したい」「開発スピードを向上させたい」など、具体的な課題をリストアップします。

目的が明確であればあるほど、必要な機能や性能がはっきりし、数あるサービスの中から自社に合ったものを絞り込みやすくなります。流行っているからという理由だけで導入すると、使われないツールになってしまう可能性が高いです。

セキュリティ対策とサポート体制を確認する

前述のリスクを回避するためにも、企業のセキュリティポリシーは最優先で確認すべき項目です。

データの暗号化、アクセス管理、入力データが学習に利用されない仕組みなど、どのような対策が講じられているかを詳細に確認しましょう。

また、導入後のサポート体制も重要です。

操作方法がわからない時や、技術的な問題が発生した際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかが、円滑な社内浸透の鍵を握ります。日本語での手厚いサポートを提供している企業を選ぶと安心です。

無料トライアルやスモールスタートで試す

多くの生成AIサービスでは、無料トライアル期間や、機能を限定した無料プランが提供されています。

本格導入の前に、まずはこれらのトライアルを活用し、実際の業務でどの程度使えるのかを試してみることを強くお勧めします。

特定の部署やチームで試験的に導入する「スモールスタート」も有効な方法です。

実際にツールを触ってみることで、操作性や生成されるアウトプットの品質、自社の業務との相性を具体的に評価することができます。現場のフィードバックを元に、本格展開の判断を行いましょう。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

本記事で紹介したように、日本には多様な強みを持つ生成AI企業が存在し、様々な業務課題に対応するソリューションが提供されています。

重要なのは、自社の課題を明確にし、セキュリティを確保した上で、まずはスモールスタートで試してみることです。

今回ご紹介した企業情報や活用事例を参考に、ぜひ貴社に最適な生成AIパートナーを見つけ、その第一歩を踏み出してください。

生成AIを戦略的に活用することが、これからの時代を勝ち抜くための重要な鍵となるでしょう。

ChatGPTを企業で利用する上で知っておくべき注意点や、利用上のリスク、社会的影響について、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で「失敗する企業」と「飛躍する企業」の境界線

多くの企業が生成AIの導入を急ぐ中、その成否はツールの導入そのものではなく、使い方によって大きく分かれています。「とりあえず導入したものの、期待したほどの成果が出ない」という声が聞こえ始める今、あなたの会社は本当にAIを使いこなせているでしょうか。実は、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)の研究が、成功企業に共通する「ある視点」を明らかにしています。それは、AIを単なる作業の代替ツールとしてではなく、業務プロセスそのものを再設計する触媒として捉える視点です。この記事では、「失敗する企業」が陥りがちな罠と、「飛躍する企業」が実践している具体的なアプローチを、最新の研究を基に解説します。

【警告】その使い方では「生成AI貧乏」に陥るかもしれない

「AIで報告書作成の時間が半分になった」——。これは一見、成功に見えます。しかし、HBSの研究者たちは、こうした「タスクの自動化」に留まる導入は、長期的な競争優位に繋がりにくいと警告しています。部分的な効率化に満足し、より大きな変革の機会を見過ごしてしまうからです。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 業務のサイロ化が進む: 各部署が個別にAIツールを導入し、部分最適に陥る。

- 根本的な課題が温存される: AIで非効率な業務を効率化しても、その業務自体の必要性が見直されない。

- 従業員のスキルが陳腐化する: AIに任せきりになり、思考力や問題発見能力が育たない。

便利なツールを導入したはずが、結果的にコストだけがかさみ、本質的な生産性向上に繋がらない「生成AI貧乏」とも言える状態に陥る危険性があるのです。

引用元:

ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、生成AIの導入効果を最大化するためには、単に既存のタスクをAIに置き換えるのではなく、AIの能力を前提として業務プロセス全体を再設計(リデザイン)することが不可欠であると結論付けている。(Marco Iansiti & Karim R. Lakhani, “Competing in the Age of AI,” Harvard Business Review Press, 2020)

【実践】AIを「事業変革のエンジン」に変える思考法

では、「飛躍する企業」はAIをどう活用しているのでしょうか。彼らはAIを「業務をこなす部下」ではなく、「ビジネスのやり方を根本から見直す戦略パートナー」と位置づけています。誰でも実践できる3つの思考法を紹介します。

思考法①:業務を「分解」し、AIとの最適な分担を再設計する

まず、既存の業務プロセスを一つ一つのタスクに細かく分解します。そして、それぞれのタスクを「AIが得意なこと(情報収集、パターン認識、生成)」と「人間がやるべきこと(最終判断、複雑な交渉、共感)」に分類し、最適な協業プロセスを再構築します。

魔法のプロンプト例:

「弊社の『新規顧客への提案書作成』プロセスを、ステップごとに分解してください。各ステップについて、生成AIが担当すべき部分と、人間が担当すべき部分を分担する、新しい業務フローを提案して。」

これにより、AIの能力を最大限に引き出しつつ、人間の創造性を高める働き方が実現します。

思考法②:AIを「組織の集合知」を学習する賢者にする

多くの企業では、優れた社員のノウハウや過去の成功事例が属人化し、組織全体で共有されていません。そこで、社内の議事録、報告書、企画書などをセキュアな環境でAIに学習させ、「社内のことなら何でも知っている賢者」を育てます。

魔法のプロンプト例:

「あなたは弊社のトップセールスの思考を学習したAIです。過去の成功事例A、B、Cを踏まえ、現在検討中のD案件について、最も効果的なアプローチを3つ提案してください。それぞれのメリットとデメリットも示してください。」

これにより、組織全体の知識レベルが底上げされ、若手社員でもベテランのような質の高い判断ができるようになります。

思考法③:AIを使って「未来の顧客ニーズ」を予測させる

生成AIは、膨大なデータから未来の兆候を読み解くことにも活用できます。SNSの投稿、市場レポート、顧客からのフィードバックといった定性的なデータをAIに分析させ、次のヒット商品のヒントや、新しいサービスのアイデアを生成させるのです。

魔法のプロンプト例:

「最新の市場トレンドレポートと、弊社の顧客アンケートの結果を分析し、今後半年で需要が高まりそうな新しいサービスのコンセプトを5つ、具体的なターゲット顧客と提供価値を明確にして提案してください。」

これにより、データに基づいた革新的なアイデア創出が可能になり、市場をリードする存在になれる可能性が飛躍的に高まります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。