「生成AIを導入したいけど、具体的に何から始めればいいのだろう?」

「自社に合う活用事例や、失敗しないための導入ステップが知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AI導入のメリットや業種別の成功事例10選、具体的な導入手順を7つのステップで詳しく解説します。

さらに、導入における注意点や成功のポイントについても網羅的にご紹介します。

きっと貴社のAI活用推進の役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

生成AI 導入前に知るべき基礎知識

まず、生成AIの導入を検討する上で最低限知っておきたい基礎知識を解説します。

- 生成AIとは?従来のAIとの違い

- 生成AI 導入で活用されるAIの種類

- 生成AIの基本的な仕組み

これらの知識を押さえることで、自社に合ったAIの選定や活用方法の検討がスムーズになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIとは?従来のAIとの違い

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、まるで人間のように新しいコンテンツを創り出す(生成する)ことができる人工知能のことです。

従来のAIは、与えられたデータから特定のパターンやルールを学習し、分類や予測を行う「識別系AI」が主流でした。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断したり、過去の販売データから将来の売上を予測したりするのがこれにあたります。

一方、生成AIは学習したデータをもとに、文章、画像、音楽、プログラムコードといった、まったく新しい独自のコンテンツをゼロから創造できる点が大きな違いです。

この能力により、これまで人間にしかできなかったクリエイティブな作業や、複雑な知的業務の自動化が可能になりました。

生成AI 導入で活用されるAIの種類

生成AIは、生成するコンテンツの種類によっていくつかのカテゴリに分けられます。

ここでは、ビジネスで主に活用される代表的な4つの種類について、それぞれの特徴と活用例を解説します。

自社の課題解決にはどの種類のAIが適しているか、イメージしながら読み進めてみてください。

テキスト生成AI

テキスト生成AIは、文章の作成、要約、翻訳、アイデア出しなど、テキストに関連するあらゆるタスクを自動化できるAIです。

代表的なものに、OpenAI社の「ChatGPT」やGoogle社の「Gemini」があります。

ビジネスシーンでは、メールや報告書の作成、議事録の要約、ブログ記事の執筆、マーケティングのキャッチコピー考案など、幅広い業務で活用されています。

対話形式で自然な文章を生成できるため、社内外のコミュニケーションコスト削減や、コンテンツ制作の効率化に大きく貢献します。

画像生成AI

画像生成AIは、入力したテキスト(プロンプト)や簡単なスケッチをもとに、高品質な画像を生成するAIです。

「Midjourney」や「Stable Diffusion」などが有名で、写真のようにリアルな画像から、イラスト、アート作品まで、多種多様なビジュアルコンテンツを生み出せます。

Webサイトや広告のバナー作成、製品デザインのコンセプトアート、SNS投稿用の画像制作など、デザイン関連業務で特に力を発揮します。

これまで専門的なスキルが必要だった画像制作を、誰でも手軽に行えるようにし、制作コストの削減とスピードアップを実現します。

音声生成AI

音声生成AIは、テキストデータから人間のような自然な音声を生成したり、特定の人物の声を再現(音声クローン)したりできるAIです。

主な活用例として、Webサイトのコンテンツを自動で読み上げるナレーション機能、動画の吹き替え、オーディオブックの制作などが挙げられます。

また、AIアシスタントやコールセンターの自動応答システムにも応用されており、顧客対応の品質向上や業務効率化に役立っています。

多言語に対応したモデルも多く、グローバルな情報発信にも貢献します。

動画生成AI

動画生成AIは、テキストや画像から短時間の動画を自動で生成する、今最も注目されている技術の一つです。

OpenAI社の「Sora」が発表されたことで、その能力の高さが広く知られるようになりました。

製品のプロモーションビデオやSNS広告用のショート動画、研修コンテンツの作成など、これまで多大な時間とコストがかかっていた動画制作を劇的に効率化する可能性を秘めています。

まだ発展途上の技術ではありますが、将来的には映画制作やエンターテインメントの分野でも大きな変革をもたらすと期待されています。

生成AIの基本的な仕組み

生成AIの多くは、「大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)」と呼ばれる技術を基盤としています。

LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、単語のつながりや文脈、さらには世界の様々な知識を統計的なパターンとして内部に保持しています。

このモデルが、ユーザーから与えられた指示(プロンプト)に対し、次に続く確率が最も高い単語を予測し、それを連続的につなぎ合わせていくことで、自然な文章やコンテンツを生成します。

この根幹を支えるのが「Transformer」というニューラルネットワークアーキテクチャであり、これにより文中の単語同士の関係性を効率的に捉えることが可能になりました。

ビジネスにおける生成AI 導入の4つのメリット

ここからは、企業が生成AIを導入することで得られる具体的なメリットを4つ紹介します。

- 業務効率化による生産性向上

- 人的リソースの最適化

- 新しいビジネスチャンスの創出

- 顧客体験(CX)の向上

これらのメリットを理解することで、自社での導入目的をより明確にすることができます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

業務効率化による生産性向上

生成AI導入の最も直接的なメリットは、日々の業務を効率化し、組織全体の生産性を向上させることです。

例えば、資料作成や議事録の要約、メールの文面作成といった定型的な事務作業をAIに任せることで、担当者は作業時間を大幅に短縮できます。

また、プログラマーであればコードの自動生成やデバッグに、マーケターであれば広告文やSNS投稿のアイデア出しに活用することで、本来注力すべきコア業務に多くの時間を割けるようになります。

このように、様々な職種で発生するルーチンワークを自動化することで、従業員一人ひとりの生産性が向上し、企業全体の成長を加速させます。

人的リソースの最適化

生成AIの活用は、人的リソースの配分を最適化することにも繋がります。

多くの企業では、従業員が単純作業や情報収集といった付加価値の低い業務に多くの時間を費やしているという課題があります。

生成AIを導入し、これらの業務を自動化することで、従業員をより高度な判断や創造性が求められる戦略的な業務へとシフトさせることが可能です。

例えば、社内問い合わせ対応をAIチャットボットに任せることで、担当部署の社員はより複雑な問題解決や企画立案に集中できるようになります。

これにより、従業員のスキルアップやモチベーション向上にも繋がり、組織全体の競争力強化に貢献します。

新しいビジネスチャンスの創出

生成AIは、既存業務の効率化だけでなく、新たなビジネスチャンスを生み出す強力なツールにもなり得ます。

AIが生成する膨大なデータやコンテンツを分析することで、これまで見過ごされていた市場のニーズや新しい商品・サービスのアイデアを発見できる可能性があります。

例えば、顧客データと生成AIを組み合わせて、一人ひとりの顧客に最適化された商品を提案するパーソナライズド・マーケティングを展開したり、AIを活用した全く新しいアプリケーションやサービスを開発したりすることが考えられます。

このように、生成AIは業務効率化のツールに留まらず、企業のイノベーションを促進し、新たな収益源を創出する原動力となります。

顧客体験(CX)の向上

生成AIの導入は、顧客体験(CX:Customer Experience)の向上にも大きく貢献します。

例えば、WebサイトにAIチャットボットを導入すれば、顧客からの問い合わせに24時間365日、即座に対応することが可能となり、顧客満足度の向上に繋がります。

また、顧客の購買履歴や行動データをAIが分析し、個々の興味関心に合わせた商品や情報を最適なタイミングで提供することで、よりパーソナライズされた質の高いサービスを実現できます。

このように、迅速かつ丁寧な顧客対応や、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションを通じて、顧客とのエンゲージメントを深め、長期的なファンを育成することが可能です。

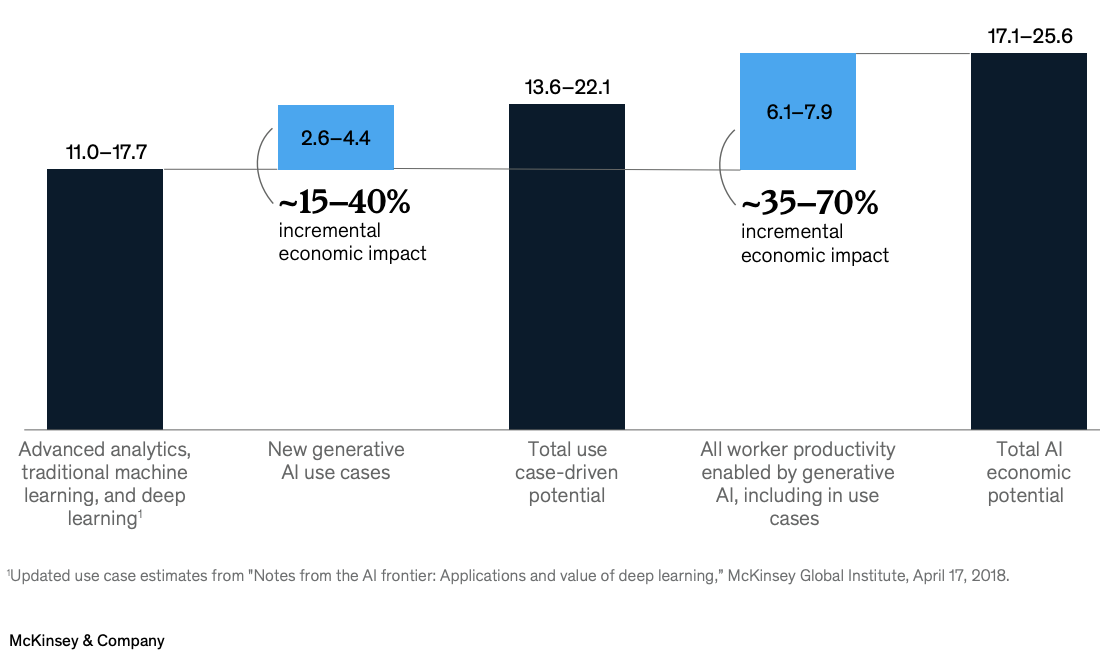

こちらは、生成AIが世界経済にもたらす潜在的な経済効果について、マッキンゼー・アンド・カンパニーが詳細に分析したレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

【業種別】生成AI 導入の成功事例10選

ここでは、実際に企業が生成AIを導入し、成果を上げた成功事例を業種別に10個ご紹介します。

自社の事業内容や課題と照らし合わせながら、具体的な活用イメージを掴んでください。

【社内業務効率化】紙資料の電子化と業務データの横断検索

ある企業では、社内に散在する大量の紙資料や電子データの管理に課題を抱えていました。

生成AIを活用した文書管理システムを導入し、紙資料をOCRでテキストデータ化。

さらに、社内のあらゆるデータをAIが横断的に検索できる環境を構築しました。

これにより、従業員は必要な情報を探す時間を大幅に削減でき、過去の技術資料やノウハウを容易に参照できるようになりました。

結果として、業務効率が飛躍的に向上し、組織全体の知識共有が促進されました。

【社内業務効率化】AIチャットボットで社内問い合わせを自動化

大手企業の人事部や情報システム部には、日々同じような内容の問い合わせが多数寄せられ、担当者の業務を圧迫していました。

そこで、社内規定やマニュアルを学習させたAIチャットボットを導入。

従業員からの質問に24時間自動で回答できるようにしました。

これにより、担当部署の負担が大幅に軽減されただけでなく、従業員も時間や場所を問わず必要な情報をすぐに入手できるようになり、利便性が向上しました。

簡単な質問はAIが対応し、複雑な問題のみ人間が対応する体制を構築できました。

【社内業務効率化】社内AIチャットで情報検索を効率化

多くの企業で利用されているビジネスチャットツールに、自社専用のAIチャット機能を組み込む事例が増えています。

このAIは、社内のドキュメントサーバーや過去のチャットログなど、あらゆる内部情報を学習しています。

従業員が「昨年のAプロジェクトの議事録を要約して」と入力するだけで、AIが瞬時に該当の情報を探し出し、要約して提示します。

これにより、情報検索にかかる時間が劇的に短縮され、スピーディーな意思決定が可能になりました。

複数のシステムを横断して探す手間が省け、生産性が大きく向上した事例です。

【マーケティング】ドキュメント作成を自動化し制作工数を省力化

あるコンサルティング会社では、顧客への提案資料やレポートの作成に多くの時間を要していました。

そこで、過去の成功事例や市場データなどを学習させたテキスト生成AIを導入。

案件の概要を入力するだけで、資料の構成案や文章のドラフトを自動で生成する仕組みを構築しました。

コンサルタントはAIが作成したたたき台を基に編集・追記するだけでよくなったため、資料作成の工数が大幅に削減されました。

これにより、より多くの時間を顧客との対話や戦略立案といった本質的な業務に充てられるようになりました。

【マーケティング】ユーザー参加型の画像生成キャンペーン

ある飲料メーカーは、新商品のプロモーションとして、画像生成AIを活用したユニークなキャンペーンを実施しました。

ユーザーが特設サイトで商品に関するキーワードを入力すると、AIがそのキーワードを基にオリジナルの画像を生成するというものです。

生成された画像はSNSでシェアでき、多くのユーザーが参加することで、自然な形で情報が拡散されました。

この斬新な試みは大きな話題を呼び、商品の認知度向上とブランドイメージの向上に大きく貢献しました。

ユーザーを巻き込むことで、エンゲージメントの高いマーケティングを実現した好例です。

【マーケティング】広告の制作工程を大幅に効率化

広告代理店では、Web広告用のバナー画像やキャッチコピーの制作に生成AIを導入しています。

ターゲット層や商品の特徴などをAIに指示するだけで、複数のデザインパターンや広告文案を短時間で大量に生成できます。

これにより、クリエイターは多様な選択肢の中から最適なものを選び、ブラッシュアップに集中できるようになりました。

A/Bテスト用のクリエイティブを効率的に用意できるため、広告効果の最大化にも繋がっています。

制作のスピードとクオリティを両立させ、競争優位性を確保した事例です。

【コールセンター】AIチャットボットで応答率を向上

あるECサイトのコールセンターでは、問い合わせの電話が集中し、顧客を待たせてしまう「あふれ呼」が課題でした。

そこで、WebサイトにAIチャットボットを導入し、よくある質問への対応を自動化。

簡単な用件はチャットボットが解決し、複雑な問い合わせのみオペレーターに繋ぐようにしました。

これにより、電話の入電数が減少し、オペレーターは一人ひとりの顧客に丁寧に対応できるようになりました。

結果として、応答率が大幅に改善し、顧客満足度の向上に繋がりました。

【コールセンター】AIアシスタントを導入し業務効率化を実現

コールセンター業務では、オペレーターの応対品質向上が常に求められます。

ある企業では、オペレーターを支援するAIアシスタントシステムを導入しました。

このシステムは、顧客との会話をリアルタイムで音声認識し、関連するFAQやマニュアルの情報をオペレーターの画面に自動で表示します。

これにより、新人オペレーターでもベテランと同様にスムーズで正確な案内が可能になりました。

また、通話内容の自動要約機能により、応対後の記録作成にかかる時間も大幅に短縮され、業務全体の効率化を実現しました。

【製造・設計】新規用途探索と技術伝承の推進

化学メーカーでは、自社が保有する素材や技術の新たな用途を見つけ出すことが重要な課題です。

過去の論文や特許情報、技術資料など、膨大な専門文書を学習させた生成AIを活用。

特定の素材が持つ特性を入力すると、AIが応用可能な分野や製品のアイデアを複数提案します。

これにより、人間の発想だけでは思いつかなかったような新しい用途を発見し、新規事業開発に繋げています。

また、ベテラン技術者の暗黙知をAIに学習させることで、技術伝承を促進する取り組みも進んでいます。

【製造・設計】建物のデザイン案を自動生成

大手ゼネコンでは、建築設計の初期段階で生成AIを活用しています。

敷地の条件、予算、必要な部屋の数、デザインのテイストといった要件を入力すると、AIが複数のデザイン案を3Dモデルとして自動生成します。

設計者は、AIが提案した多様なバリエーションの中から、顧客の要望に近いものを選び、それを基に詳細な設計を進めることができます。

これにより、設計プロセスが大幅にスピードアップし、顧客への提案の質も向上しました。

合意形成の迅速化と、設計者の創造性を刺激するツールとして活用されています。

業界別のChatGPT導入成功事例をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で45選の具体例と導入の注意点を徹底解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-introduction-casestudy/

失敗しない生成AI 導入の7ステップ

ここからは、実際に生成AIを導入する際の具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。

このステップに沿って進めることで、計画的かつ効果的に導入を進め、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

ステップ1:生成AIの導入目的を明確にする

まず最初に、なぜ生成AIを導入するのか、その目的を明確に定義することが最も重要です。

「生産性を30%向上させたい」「問い合わせ対応コストを半減させたい」「新しいマーケティング手法を開拓したい」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

目的が曖昧なままでは、適切なツールの選定ができず、導入後の効果測定も困難になります。

経営層と現場の双方で目的意識を共有し、全社的なコンセンサスを形成することが、プロジェクト成功の第一歩となります。

ステップ2:生成AIが担う業務をリストアップする

導入目的が明確になったら、次にその目的を達成するために、生成AIに任せることができそうな業務を具体的に洗い出します。

全部門の業務フローを見直し、「定型的で繰り返しが多い作業」「大量の情報を扱う作業」「アイデア出しが必要な作業」といった観点で候補をリストアップします。

例えば、営業部門なら「日報の自動作成」、マーケティング部門なら「SNS投稿文の作成」、人事部門なら「求人票のドラフト作成」などが挙げられるでしょう。

この段階では、実現可能性をあまり気にせず、幅広く候補を挙げることがポイントです。

ステップ3:PoCを実施し活用できる業務を判別する

リストアップした業務の中から、特に効果が高そうなものをいくつか選び、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施します。

PoCとは、本格導入の前に行う小規模な検証のことです。

特定の部署やチームで、実際に生成AIツールを試験的に利用してもらい、本当に業務効率化に繋がるか、現場でスムーズに使えるかといった点を確認します。

この検証を通じて、技術的な課題や運用上の問題点を早期に発見し、導入効果を具体的に測定します。

PoCの結果に基づき、本格導入する業務と、見送る業務を客観的に判断します。

ステップ4:業務内容に応じた生成AIを選定する

PoCの結果を踏まえ、本格導入する業務が決まったら、その業務内容に最も適した生成AIツールを選定します。

生成AIツールには、ChatGPTのような汎用的な対話型AIから、特定の業務に特化した専門的なソリューションまで様々な種類があります。

例えば、文章作成が主ならテキスト生成AI、デザイン業務なら画像生成AI、社内データ活用なら自社専用のAI環境を構築するサービスなどを検討します。

セキュリティ要件、コスト、既存システムとの連携性なども考慮し、複数のツールを比較検討して最適なものを選びましょう。

ステップ5:生成AI活用のルール・ガイドラインを策定する

生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、全社的なルールやガイドラインの策定が不可欠です。

特に、情報セキュリティに関するルールは重要です。

機密情報や個人情報を入力しないこと、生成物のファクトチェックを必ず行うことなどを明確に定めます。

また、著作権侵害のリスクを避けるための注意点や、AIの利用が倫理的に問題ないかといったガイドラインも必要です。

これらのルールを策定し、全従業員に周知徹底することで、トラブルを未然に防ぎ、安心してAIを活用できる環境を整えます。

ステップ6:小規模な範囲から生成AIを導入する

ガイドラインの準備が整ったら、いよいよ本格導入を開始しますが、最初から全社一斉に導入するのは避けるべきです。

まずは、PoCで効果が確認できた特定の部署やチームなど、小規模な範囲(スモールスタート)から導入を始めましょう。

スモールスタートで得られた成功体験や運用ノウハウは、その後の全社展開をスムーズに進めるための貴重な資産となります。

また、導入初期に発生しがちなトラブルの影響を最小限に抑えることができ、柔軟な軌道修正が可能になります。

現場からのフィードバックを収集しながら、徐々に適用範囲を拡大していくのが成功の秘訣です。

ステップ7:導入効果を検証し改善する

生成AIを導入したら、それで終わりではありません。

定期的にその効果を検証し、継続的に改善していくプロセスが重要です。

ステップ1で設定した目標(KPI)に対して、実際にどれくらいの効果が出ているのかをデータに基づいて測定・評価します。

例えば、「作業時間がどれだけ短縮されたか」「コストがどれくらい削減できたか」「顧客満足度がどう変化したか」などを定量的に把握します。

その結果を分析し、より効果的なプロンプトの共有会を開いたり、ツールの使い方に関する研修を追加したりと、運用方法を改善し続けます。

このPDCAサイクルを回すことで、生成AIの活用レベルを高めていくことができます。

生成AI 導入における4つの注意点とリスク

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたってはいくつかの注意点とリスクも存在します。

これらのリスクを正しく理解し、事前に対策を講じることが、安全なAI活用には不可欠です。

情報漏えいなどのデータセキュリティリスク

パブリックな生成AIサービスに、企業の機密情報や顧客の個人情報を入力してしまうと、そのデータがAIの学習に使われ、外部に漏えいするリスクがあります。

このような事態を防ぐためには、入力する情報に関する明確なルールを定め、従業員に徹底させることが重要です。

具体的には、「機密情報は絶対に入力しない」「個人名や企業名は匿名化する」といったガイドラインを策定します。

より高度なセキュリティが求められる場合は、入力したデータが学習に使われない設定が可能なビジネスプランや、自社専用の閉じた環境で利用できるAIソリューションの導入を検討する必要があります。

著作権などの権利侵害問題

生成AIが作成した文章や画像が、意図せず既存の著作物と類似してしまうことで、著作権侵害にあたるリスクが指摘されています。

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、学習データに含まれる著作権で保護されたコンテンツと似たものを生成する可能性があります。

生成物を商用利用する際には、他者の権利を侵害していないか、特に注意深く確認する必要があります。

また、AIが生成したコンテンツの著作権が誰に帰属するのかについては、まだ法整備が追いついていない部分も多く、各国の法的な動向を注視しながら、利用規約をよく確認することが重要です。

ハルシネーションによる誤情報の出力リスク

ハルシネーション(幻覚)とは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データ内の統計的なパターンに基づいて回答を生成するため、事実関係を正確に理解しているわけではありません。

そのため、質問の内容によっては、存在しない論文を引用したり、間違った情報を断定的に述べたりすることがあります。

生成AIからの回答を鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックを行うプロセスを業務フローに組み込むことが不可欠です。

特に、正確性が求められるレポートや公的な文書を作成する際には、細心の注意が必要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

導入・運用・学習コストの増加

生成AIの導入には、ツールの利用料だけでなく、様々なコストが発生します。

高機能なAIサービスは月額費用が高額になる場合があります。

また、全社員がAIを効果的に使いこなせるようになるためには、研修の実施やマニュアル作成といった教育コストも必要です。

さらに、導入プロジェクトを推進するための人件費や、自社データと連携させるためのシステム開発費など、目に見えにくいコストも考慮しなければなりません。

費用対効果を慎重に見極め、自社の予算規模に合った導入計画を立てることが重要です。

生成AI 導入を成功させる5つのポイント

これまでに解説したステップや注意点を踏まえ、最後に生成AIの導入を成功に導くための5つの重要なポイントをまとめます。

これらのポイントを意識することで、導入効果を最大化することができます。

業務内容・フローを整理し導入目的を明確にする

成功の最も重要な鍵は、導入の目的を徹底的に明確にすることです。

「AIを導入すること」自体が目的になってはいけません。

まずは既存の業務内容やフローを詳細に分析・可視化し、「どの業務の、どの部分を、どのように改善したいのか」を具体的に定義します。

「コスト削減」「生産性向上」「新規サービス開発」といった明確なゴールを設定し、そのゴール達成の手段としてAIを位置づけることで、導入プロジェクトが迷走することなく、着実な成果に繋がります。

目的に合わせた生成AIツールを導入する

一口に生成AIと言っても、その種類や特徴は様々です。

文章作成、データ分析、画像生成など、解決したい課題や目的によって、最適なツールは異なります。

ChatGPTのような汎用的なツールで十分な場合もあれば、特定の業界や業務に特化した専門的なソリューションが必要な場合もあります。

また、セキュリティ要件や予算も重要な選定基準です。

複数のツールを比較検討し、自社の目的達成に最も貢献してくれるAIを慎重に選定することが、投資対効果を高める上で不可欠です。

全社員のAIリテラシーを向上させる

生成AIの導入効果を最大化するためには、一部の専門家だけでなく、全社員がAIを正しく理解し、日常的に活用できるスキル(AIリテラシー)を持つことが重要です。

AIの基本的な仕組みや、できること・できないこと、利用上の注意点などについて、全社的な研修を実施しましょう。

また、各部門で効果的なプロンプトの事例を共有する会を開くなど、社員同士が学び合える文化を醸成することも有効です。

全社員が「AIを使いこなすのが当たり前」というマインドセットを持つことで、現場から新たな活用アイデアが生まれ、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。

運用ルールやガイドラインを制定・周知する

リスクを管理し、全社で統一された方針のもとでAIを活用するためには、明確な運用ルールやガイドラインの制定が欠かせません。

情報漏えいを防ぐためのセキュリティルール、著作権侵害を避けるための利用ガイドライン、AIが生成した情報の取り扱いに関する倫理指針などを文書化し、全従業員に周知徹底します。

ルールを定めるだけでなく、なぜそのルールが必要なのかという背景や目的も合わせて説明することで、従業員の理解が深まり、形骸化を防ぐことができます。

定期的に内容を見直し、最新の状況に合わせて更新していくことも重要です。

最新技術を活用し回答精度を高める

生成AIの回答精度は、そのままでも高いですが、さらに向上させるための技術も登場しています。

その代表例が「RAG(検索拡張生成)」です。

RAGは、生成AIが回答を生成する際に、社内の最新データや信頼性の高い外部データベースを参照させる技術です。

これにより、ハルシネーション(誤情報の生成)を抑制し、より正確で専門的な回答を得ることが可能になります。

自社のマニュアルや顧客データを参照させることで、自社専用のカスタマーサポートAIを構築することもできます。

こうした最新技術を積極的に活用することで、AIの価値をさらに高めることができます。

企業の生成AI 導入への取り組みと関連ソリューション

企業が生成AIを本格的に導入し、ビジネスを変革していくためには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。

ここでは、先進的な企業が進めている取り組みと、それを支援するソリューションについて解説します。

AIトランスフォーメーション(AX)への取り組み

AIトランスフォーメーション(AX)とは、AIの活用を前提として、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化そのものを根本から変革しようとする取り組みです。

これは、単に既存業務をAIで効率化するDX(デジタルトランスフォーメーション)の段階から一歩進んだ概念です。

AXを目指す企業は、AIを一部の部署で利用するだけでなく、経営戦略の中核に据え、あらゆる事業活動においてAIを意思決定や価値創造の基盤として活用します。

この変革を成功させるためには、経営トップの強いコミットメントと、全社的なAIリテラシーの向上が不可欠です。

生成AIリスクマネジメントへの取り組み

生成AIの活用が広がるにつれて、そのリスクを組織的に管理する「AIリスクマネジメント」の重要性が高まっています。

先進的な企業では、法務、IT、セキュリティなどの専門家から成る専門部署を設置し、全社的なAIガバナンス体制を構築しています。

この部署は、AI利用に関するガイドラインの策定・更新、新たなリスクの監視、インシデント発生時の対応などを担当します。

定期的なリスク評価や従業員への教育を通じて、AIを安全かつ倫理的に利用するための土台を築くことが、持続的なAI活用の鍵となります。

生成AI活用・基盤導入支援ソリューション

自社だけで生成AIの導入や活用を進めるのが難しい場合、外部の専門的なソリューションを活用するのも有効な選択肢です。

現在、多くのITベンダーが、企業の生成AI導入を支援するサービスを提供しています。

これらのサービスには、特定の業務に特化したAIアプリケーション、セキュアな環境でChatGPTなどを利用できるプラットフォーム、導入コンサルティングなど、様々なものがあります。

専門家の支援を受けることで、自社のリソースが限られていても、迅速かつ安全にAI導入を進め、早期に成果を出すことが可能になります。

生成AI 導入に関する最新グローバルトレンド

最後に、生成AIの世界的な最新トレンドを3つご紹介します。

これらの動向を把握しておくことは、将来を見据えたAI戦略を立てる上で非常に重要です。

マルチモーダルAIの進化

マルチモーダルAIとは、テキスト、画像、音声、動画など、複数の種類のデータ(モダリティ)を同時に理解し、処理できるAIのことです。

例えば、画像を見せて「この絵の状況を説明して」とテキストで質問すると、AIが画像を理解してテキストで回答する、といったことが可能になります。

最新のモデルであるGPT-4oやGeminiは、このマルチモーダル対応を強化しており、人間のようなより自然で高度なコミュニケーションを実現しつつあります。

今後は、ビジネスにおいても、書類と画像を組み合わせたレポート作成など、活用の幅が大きく広がっていくでしょう。

特定業務に特化した小規模モデルの台頭

ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)だけでなく、特定の業界や業務に特化して学習させた「小規模言語モデル(SLM)」が注目を集めています。

SLMは、モデルの規模が小さい分、特定のタスクにおいてはLLMよりも高速かつ低コストで動作するという利点があります。

例えば、医療分野の論文読解に特化したモデルや、法務分野の契約書レビューに特化したモデルなどが開発されています。

今後は、汎用的なLLMと、専門的なSLMを、用途に応じて使い分けるハイブリッドな活用が進んでいくと予想されます。

オープンソースモデルの発展

OpenAIやGoogleなどが開発するクローズドなモデルと並行して、誰でも自由に利用・改変できるオープンソースの生成AIモデルも急速に発展しています。

Meta社の「Llama」シリーズなどが代表的で、世界中の開発者コミュニティによって性能が日々向上しています。

オープンソースモデルの最大の利点は、自社のサーバーに導入して、独自のデータでファインチューニング(追加学習)を行うなど、柔軟なカスタマイズが可能な点です。

これにより、より高度なセキュリティを確保しつつ、自社の業務に完全に最適化されたAIを構築することが可能になります。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

本記事で解説した導入のステップや成功のポイントを参考に、まずは小規模な範囲からでもAI活用を始めてみることが重要です。

自社での導入が難しいと感じる場合は、専門的な知見を持つ外部の導入支援サービスを活用するのも一つの有効な手段です。

経験豊富なコンサルタントが、目的の明確化からツールの選定、社内への定着までをトータルでサポートしてくれます。

まずは、複数の支援サービスから資料を取り寄せ、自社の課題に合ったソリューションを探してみてはいかがでしょうか。

生成AIという強力なツールを活用し、貴社のビジネスを次のステージへと一気に加速させましょう。

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で「成功する企業」と「失敗する企業」の致命的な違い

多くの企業が「生成AI」という言葉に飛びついていますが、その導入が成果に結びつく企業と、コストだけがかさんで失敗に終わる企業には、明確な分かれ道が存在します。世界的なコンサルティングファームの調査でも、多くの企業がPoC(概念実証)の段階で停滞し、全社的な価値創出に至っていない実態が明らかになっています。この記事では、「失敗する企業」に共通する落とし穴と、「成功する企業」が実践している本質的なアプローチを解説します。

【危険信号】「とりあえず導入」が招く失敗のシナリオ

「流行っているから」「競合が始めたから」といった理由で、目的が曖昧なまま生成AIの導入を進めてしまうのは、失敗への典型的なパターンです。具体的には、以下のような状況に陥りがちです。

- 現場がついてこない「使われないAI」トップダウンで高価なツールを導入したものの、現場の業務内容と合っておらず、結局誰も使わなくなるケースです。これは、導入の目的が「業務課題の解決」ではなく、「AIを導入すること」自体になっている場合に起こります。

- 効果が測定できない「費用対効果不明のAI」何となく業務が効率化された気はするものの、具体的なコスト削減額や生産性向上率を誰も把握できていない状態です。導入前に明確な目標(KPI)を設定していないため、投資が成功だったのか失敗だったのかさえ判断できません。

- リスク管理の欠如による「トラブル発生AI」情報漏洩や著作権侵害といったリスクへの対策を怠ったまま全社に展開し、インシデントが発生するケースです。明確なガイドラインがないままでは、従業員は安心してAIを活用することができず、活用も進みません。

引用元:

PwCが実施した「生成AIに関する実態調査2023」によると、多くの企業が生成AIの導入に期待を寄せる一方で、「従業員のスキル不足」や「適切なユースケースの特定」といった課題に直面していることが明らかになっています。これは、ツールの導入そのものよりも、それをいかに使いこなし、ビジネス価値に繋げるかという戦略的視点の重要性を示唆しています。

【成功の鍵】AIを「事業成長のエンジン」に変える企業の共通点

一方、生成AIの導入を成功させている企業は、ツールを導入する前に、周到な準備を行っています。

- 課題解決の「手段」としてAIを位置づける成功する企業は、まず自社の業務フローを徹底的に可視化し、「どの業務に、どれだけの時間がかかっているのか」「最大のボトルネックは何か」を特定します。その上で、その課題を解決するための最適な「手段」として生成AIが有効かを判断し、導入を決定します。

- 小さな成功体験から始めるいきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部署や業務に絞ってスモールスタートします。そこで「作業時間が半分になった」「問い合わせ件数が3割減った」といった具体的な成功事例を作り、そのノウハウをもって横展開していくことで、着実に成果を拡大させます。

- 全社員の「AIリテラシー」向上に投資するAIは一部の専門家だけが使うものではなく、全社員が使いこなして初めてその価値が最大化されることを理解しています。そのため、定期的な研修やプロンプトの共有会などを実施し、組織全体のAIリテラシーを引き上げるための投資を惜しみません。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。