「自社でも生成AIを活用したいけど、具体的にどうすればいいかわからない…」

「他社が生成AIをどのように活用して成功しているのか、具体的な事例が知りたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、国内企業における生成AIの活用事例を28個、厳選してご紹介します。

さらに、生成AI活用のメリットや導入を成功させるための具体的なポイント、注意すべきリスクまで網羅的に解説しました。

この記事を読めば、あなたの会社で生成AIを導入するための具体的なヒントが見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

生成AIの企業活用事例8社(製造業界)

ここでは、日本の製造業界において、生成AI企業と連携し、業務プロセスや製品開発にAIを活用している具体的な事例を8社紹介します。

- サントリーホールディングス株式会社

- オムロン株式会社

- パナソニック コネクト株式会社

- 旭鉄工株式会社

- 日本コカ・コーラ株式会社

- アサヒビール株式会社

- 六甲バター株式会社

- トヨタ自動車株式会社

製造業では、品質管理、生産ラインの最適化、研究開発、需要予測など、多様な分野でAIの活用が進んでいます。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| サントリーホールディングス株式会社 | 全社的な生成AI(Azure OpenAI Service)活用を推進。「Suntory AI Chat」を導入し、約2万人のグループ社員が企画書作成、情報収集、翻訳などに利用し業務効率化。 | https://www.suntory.co.jp/ |

| オムロン株式会社 | 独自のLLM(RAG)を構築し、社内文書(技術レポート、マニュアルなど)を学習。専門的な問い合わせ対応や、技術情報の検索・要約に活用し、研究開発の効率化を推進。 | https://www.omron.com/jp/ja/ |

| パナソニック コネクト株式会社 | Microsoftの「Copilot」を国内最大規模(約1.2万人)で導入。資料作成、議事録要約、コーディング支援などに活用し、全社の業務効率化と生産性向上を目指す。 | https://connect.panasonic.com/jp-ja/ |

| 旭鉄工株式会社 | 独自のAIによる生産管理システムを開発・運用。IoTで収集した稼働データをAIが分析し、生産ラインの異常検知や稼働率改善、不良品予測などに活用。 | https://www.asahi-tekko.co.jp/ |

| 日本コカ・コーラ株式会社 | 生成AIを活用したマーケティング施策を実施。AI(ChatGPTや画像生成AI)を用いて、新商品のキャッチコピー案や広告クリエイティブの生成を高速化・多様化。 | https://www.cocacola.jp/ |

| アサヒビール株式会社 | Azure OpenAI Serviceを活用し、全社員約9,000人向けにAIチャットサービスを導入。企画書のたたき台作成、情報収集、翻訳などで活用し、創造的な業務時間を創出。 | https://www.asahibeer.co.jp/ |

| 六甲バター株式会社 | 需要予測AIを導入。過去の販売実績や天候、トレンドなどのデータをAIが分析し、製品(QBBチーズなど)の精緻な需要予測を行い、食品ロス削減と在庫最適化を図る。 | https://www.qbb.co.jp/ |

| トヨタ自動車株式会社 | 生成AI(LLM)を活用し、設計・開発業務の効率化を推進。膨大な設計文書や技術レポートをAIに学習させ、検索や要約、技術的なアイデア出しを支援。 | https://global.toyota/jp/ |

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングスは、全社的に生成AIの活用を推進しています。 例えば、社内問い合わせ対応のチャットボットや、マーケティング資料の作成支援などにMicrosoftのAzure OpenAI Serviceを活用しています。 機密情報を守りながら、従業員がAIのメリットを享受できる環境を整備しています。

また、研究開発部門では、AIを活用して膨大な論文や特許情報を分析し、新製品のアイデア創出や開発プロセスの効率化を図っています。 AIを単なるツールとしてではなく、イノベーションを生み出すためのパートナーとして位置づけています。

会社HP:https://www.suntory.co.jp/

オムロン株式会社

制御機器大手のオムロンは、製造現場の自動化と品質向上にAI技術を積極的に活用しています。 特に、熟練技術者の「匠の技」をAIに学習させ、外観検査や異常検知のプロセスを自動化する取り組みに注力しています。

生成AIを活用し、正常な製品画像を学習させるだけで、未知の不良品を高精度で検出するシステムなどを開発。 これにより、検査精度の向上と人手不足の解消を両立させています。 AI技術を自社のコアコンピタンスである「センシング&コントロール+Think」に組み込み、製造業の未来をリードしています。

会社HP:https://www.omron.com/jp/ja/

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクトは、自社のサプライチェーン管理やソフトウェア開発プロセスに生成AIを導入しています。 特に、現場の従業員が自らAIを活用して業務を改善できる環境づくりに力を入れており、全社的なAIリテラシーの向上を図っています。

具体的な活用例として、AIによる仕様書や設計書の自動生成、ソースコードのレビュー支援などがあります。 これにより、開発スピードの向上と品質の担保を実現しています。 また、AIチャットボットを導入し、社内システムの操作方法や規定に関する問い合わせ業務を自動化しています。

会社HP:https://connect.panasonic.com/jp-ja/

旭鉄工株式会社

愛知県にある自動車部品メーカーの旭鉄工は、AIとIoTを活用した「スマートファクトリー」化の先駆者として知られています。 古い生産設備にも安価なセンサーを取り付け、稼働状況をリアルタイムでデータ化し、AIで分析しています。

AIは、設備の停止予知や生産ラインのボトルネック特定に活用されています。 例えば、プレス機の異常な音や振動をAIが検知し、故障する前にメンテナンスを促すことで、ラインの停止時間を最小限に抑えています。 中小製造業でありながら、AIを駆使して劇的な生産性向上を実現したモデルケースとなっています。

会社HP:https://www.asahi-tekko.co.jp/

日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラでは、マーケティングや広告クリエイティブの制作プロセスに生成AIを導入しています。 AIを活用して、新商品のキャッチコピー案を大量に生成したり、広告バナーのデザインパターンを自動で作成したりしています。

これにより、クリエイティブのA/Bテストを効率的に行い、より消費者に響く広告を迅速に展開することが可能になりました。 また、AIによる市場トレンドの分析や需要予測も行い、製品の生産計画や在庫管理の最適化にも役立てています。 データとAIを駆使した、スピーディーなマーケティング活動を実践しています。

アサヒビール株式会社

アサヒビールは、ビールの製造工程における品質管理や、新製品開発にAIを活用しています。 ビールの醸造プロセスは非常に複雑で、温度や時間、原材料の微妙な違いが味に影響しますが、AIがこれらの膨大なデータを分析し、最適な醸造条件を提案します。

また、熟練の職人が持つ「官能評価(味や香りの評価)」のノウハウをAIに学習させ、品質の安定化を図る取り組みも進めています。 伝統的な職人技と最先端のAI技術を融合させることで、高品質な製品の安定供給と、革新的な新製品の開発を両立させています。

会社HP:https://www.asahibeer.co.jp/

六甲バター株式会社

「QBBチーズ」で知られる六甲バターは、AIを活用した需要予測システムの導入を進めています。 天候、曜日、過去の販売実績、さらにはSNS上のトレンドなど、多様なデータをAIが分析し、製品ごとの精度の高い需要予測を行います。

これにより、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による食品ロスの削減を目指しています。 特に、賞味期限が短いチーズ製品において、AIによる精密な需要予測は、収益性の向上とサステナビリティの実現に直結する重要な取り組みとなっています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、自動運転技術の研究開発はもちろん、設計、生産、販売に至るあらゆるプロセスでAI活用を推進しています。 例えば、車両設計の初期段階でAIを用いたシミュレーションを行い、衝突安全性や空力特性を最適化し、開発期間を短縮しています。

また、生産ラインでは、AIによる画像認識で部品の組み付けミスや微細なキズを瞬時に検知し、品質管理を徹底しています。 「ジャストインタイム」で知られるトヨタ生産方式(TPS)にAIを組み込むことで、さらなる効率化と高品質を追求し続けています。

会社HP:https://global.toyota/jp/

日本の生成AI企業活用事例6社(金融業界)

金融業界では、セキュリティとコンプライアンスを確保しつつ、顧客サービスの向上やリスク管理のために生成AIの活用が進んでいます。

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

- 株式会社三菱UFJ銀行

- 株式会社横浜銀行

- 株式会社七十七銀行

- 三菱UFJニコス株式会社

- 株式会社みずほフィナンシャルグループ

ここでは、日本の主要な金融機関における生成AIの活用事例を6社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | Azure OpenAI Serviceを活用し、SMBCグループ全社(約10万人)で生成AIチャットを導入。資料作成、議事録要約、アイデア出しなどに活用し、生産性向上を目指す。 | https://www.smfg.co.jp/ |

| 株式会社三菱UFJ銀行 | 独自の対話型AI「MINORI」(GPT-4ベース)を全行員向けに導入。情報検索、文章作成、翻訳、プログラミング支援などに活用し、業務効率化とサービス品質向上を推進。 | https://www.bk.mufg.jp/ |

| 株式会社横浜銀行 | 行内チャットボットに生成AI(GPT)を導入。行内規定やマニュアルに関する問い合わせ対応を自動化し、行員の業務負担を軽減。RAG技術で回答精度を担保。 | https://www.boy.co.jp/ |

| 株式会社七十七銀行 | 全行員を対象にAzure OpenAI Service基盤のAIチャットを導入。企画書の草案作成、情報収集、メール文作成などに活用し、定型業務の時間を削減。 | https://www.77bank.co.jp/ |

| 三菱UFJニコス株式会社 | コールセンター業務に音声認識AIと要約AI(LLM)を導入。顧客との通話内容をリアルタイムでテキスト化し、応対履歴(VOC)を自動要約することで、オペレーターの業務を効率化。 | https://www.cr.mufg.jp/ |

| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | グループ全社(約4.7万人)にAzure OpenAI Serviceを活用したAIチャットを導入。アイデア創出、リサーチ、資料作成などに活用。また、システム開発におけるコード生成・レビューにも利用。 | https://www.mizuho-fg.co.jp/ |

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、全社的な生成AI活用をいち早く打ち出し、グループ全体で約5万人規模の従業員が利用できるセキュアなAI環境を構築しました。 Microsoft Azure OpenAI Serviceを活用し、社内文書の作成、要約、翻訳、アイデア出しなどにAIを用いています。

この取り組みにより、日常業務の効率化はもちろん、行員のAIスキル向上も促進しています。 また、顧客向けのサービス開発にもAIを活用し、よりパーソナライズされた金融商品の提案や、資産運用アドバイスの高度化を目指しています。

株式会社三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行は、生成AIの活用を「守り」と「攻め」の両面で進めています。 「守り」の面では、AIを活用して膨大な量の取引データを監視し、マネーロンダリングや不正利用の検知精度を高めています。 「攻め」の面では、AIチャットボットによる顧客からの問い合わせ対応の自動化や、行内の情報検索システムの高度化に取り組んでいます。

特に、行員が内規やマニュアルを検索する際に、AIが自然言語での質問を理解し、的確な回答を提示することで、業務の迅速化とミスの削減に貢献しています。

株式会社横浜銀行

横浜銀行は、地域金融機関として、顧客サービスの向上と行員の業務効率化のためにAI活用を推進しています。 例えば、AIを活用した融資審査モデルを導入し、従来の審査では見落とされがちだった企業の潜在的な成長性などを評価し、より柔軟な資金提供を目指しています。

また、行内ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAIを組み合わせ、定型的な事務作業の自動化を進めています。 これにより創出された時間を、顧客との対話やコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に振り向けています。

株式会社七十七銀行

宮城県を拠点とする七十七銀行は、AI-OCR(光学的文字認識)とAIを組み合わせ、手書きの帳票処理の自動化に取り組んでいます。 顧客が記入した申込書や伝票をAIが読み取り、自動でデータ化することで、事務処理の時間を大幅に削減し、入力ミスを防いでいます。

また、AIチャットボットを導入し、ホームページ上での顧客からの一般的な質問(口座開設の方法、ATMの場所など)に24時間365日対応できるようにしました。 これにより、顧客の利便性を高めるとともに、コールセンターの負担軽減も実現しています。

会社HP:https://www.77bank.co.jp/

三菱UFJニコス株式会社

クレジットカード大手の三菱UFJニコスは、AIを活用した不正検知システム(FDS)の高度化に注力しています。 AIが数百万件の取引データをリアルタイムで分析し、過去の不正パターンと異なる「通常とは違う」利用を瞬時に検知します。

これにより、カードの不正利用を未然に防ぎ、顧客の資産を保護しています。 また、AIによる顧客の利用動向分析に基づき、個々のライフスタイルに合わせた最適なキャンペーンを提案するなど、マーケティング活動の高度化にもAIを活用しています。

株式会社みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループは、グループ横断で生成AIの活用を検討・推進しています。 特に、市場動向の分析やリサーチ業務の効率化にAIを活用しています。 AIが世界中のニュースや経済レポートを瞬時に収集・要約し、アナリストやトレーダーに提供することで、迅速な意思決定を支援します。

また、システム開発部門では、AIによるコード生成やテストの自動化を導入し、開発サイクルの高速化を図っています。 金融機関としての高いセキュリティ基準を満たしながら、AIの力を最大限に活用する体制を構築しています。

会社HP:https://www.mizuho-fg.co.jp/

生成AIの企業活用事例4社(建設・運輸業界)

建設・運輸業界は、人手不足や安全管理といった深刻な課題を抱えており、その解決策として生成AIの活用が期待されています。

- 西松建設株式会社

- 株式会社大林組

- 株式会社竹中工務店

- 株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ

ここでは、これらの業界におけるAI活用事例を4社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 西松建設株式会社 | 全社的に「ChatGPT」および「Azure OpenAI Service」を導入。積算業務や技術提案書作成など、専門領域での活用を検証・推進し、業務効率化と生産性向上を図る。 | https://www.nishimatsu.co.jp/ |

| 株式会社大林組 | 建設現場の画像認識AIを開発・導入。現場の映像をAIが解析し、作業員の安全帯不使用や危険エリアへの侵入を検知。また、LLMによる技術文書検索システムも導入。 | https://www.obayashi.co.jp/ |

| 株式会社竹中工務店 | 設計・施工図面のAIによる自動チェックシステムを導入。過去の図面データをAIに学習させ、設計図の不整合や法的要件の抜け漏れを自動検出。LLMによる社内文書検索も活用。 | https://www.takenaka.co.jp/ |

| 株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ | コールセンター業務にAIを導入。顧客からの問い合わせ内容をAIが分析・分類し、適切なオペレーターへ振り分け。また、FAQの自動応答にも生成AIを活用。 | https://www.jrw-cr.co.jp/ |

西松建設株式会社

西松建設は、建設現場の安全性向上と生産性向上のためにAIを導入しています。 例えば、現場に設置したカメラの映像をAIがリアルタイムで解析し、作業員がヘルメットを着用していない、あるいは危険区域に立ち入っているといった状況を自動で検知し、警告を発するシステムを運用しています。

また、生成AIを活用して、日々の膨大な作業報告書や安全点検記録を自動で要約・分類し、管理業務を効率化しています。 これにより、現場監督者の負担を軽減し、より重要な安全管理や工程管理に集中できる環境を整えています。

会社HP:https://www.nishimatsu.co.jp

株式会社大林組

大林組は、建設プロジェクトの設計・施工計画の最適化にAIを活用しています。 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)と呼ばれる3D設計データとAIを連携させ、資材の最適な配置計画や、工期を短縮するための効率的な作業手順をAIがシミュレーションします。

また、AIによる画像認識技術を用いて、コンクリートのひび割れや鉄筋の配置状況などを自動で点検するシステムも開発しています。 これにより、従来は目視で行っていた検査の精度と速度を大幅に向上させ、建設物の品質確保に貢献しています。

会社HP:https://www.obayashi.co.jp/

株式会社竹中工務店

竹中工務店は、熟練技能者の技術継承と現場の自律化にAIを活用しています。 例えば、溶接や左官といった高度なスキルを持つ職人の動きをAIが学習し、その技術をロボットで再現する研究開発を進めています。

また、建設現場で稼働する複数の建設機械やロボットをAIが協調制御し、自律的に作業を進める「自律型建設システム」の構築を目指しています。 これにより、深刻化する人手不足に対応しつつ、24時間体制での施工による工期短縮と安全性の向上を図っています。

会社HP:https://www.takenaka.co.jp/

株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ

JR西日本カスタマーリレーションズは、駅やコールセンターでの顧客対応品質の向上と効率化のためにAIを活用しています。 AIチャットボットを導入し、列車の運行情報やきっぷの購入方法といった定型的な問い合わせに自動で応答しています。

さらに、コールセンターではAIによる音声認識システムを活用。 顧客との通話内容をリアルタイムでテキスト化し、AIが関連するマニュアルやFAQをオペレーターの画面に表示することで、迅速かつ正確な案内をサポートしています。 AIの支援により、オペレーターの負担を軽減し、より複雑な相談に丁寧に対応する時間を確保しています。

生成AIの企業活用事例8社(IT・通信・サービス・小売業界)

顧客接点が多く、変化の速いIT・通信・サービス・小売業界では、顧客体験の向上や業務の自動化のためにAI活用が不可欠となっています。

- 株式会社学研ホールディングス

- 株式会社ビズリーチ

- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

- KDDI株式会社

- 株式会社ベネッセホールディングス

- LINEヤフー株式会社

- NTTドコモビジネス株式会社

- 株式会社パルコ

ここでは、これらの業界での先進的なAI活用事例を8社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 株式会社学研ホールディングス | 教育分野での生成AI活用を推進。Azure OpenAI Serviceを利用し、AIが学習コンテンツを自動生成するシステムや、対話型AIによる学習サポートサービスの開発を進める。 | https://ghd.gakken.co.jp/ |

| 株式会社ビズリーチ | 採用管理システム(HRMOS)に生成AIを組み込み。求人票の自動生成や、候補者へのスカウトメール文面のAIによる提案機能を提供し、人事担当者の業務を効率化。 | https://www.bizreach.co.jp/ |

| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 全社員約9,000人を対象に、セキュリティを強化したAIチャットボット(ChatGPTベース)を導入。商品企画のアイデア出し、店舗運営に関する情報検索、資料作成などに活用。 | https://www.sej.co.jp/ |

| KDDI株式会社 | 独自のLLM(KDDI LLM)を開発し、法人向けに提供。また、全社員向けに生成AIチャットを導入し、業務効率化を推進。コールセンターの応対支援にもAIを活用。 | https://www.kddi.com/ |

| 株式会社ベネッセホールディングス | 「進研ゼミ」にAI学習アシスタントを導入。「AI学習コーチ」が学習計画の相談や質問に回答。また、生成AIを活用し、教材やテスト問題の作成を効率化。 | https://www.benesse-hd.co.jp/ |

| LINEヤフー株式会社 | 全社員約2.8万人に生成AIチャットを導入。LINEサービスやYahoo!JAPANの機能開発、マーケティング、カスタマーサポート業務の効率化に活用。 | https://www.lycorp.co.jp/ja/ |

| NTTドコモビジネス株式会社 | 法人向けに「ドコモビジネス ChatGPT」を提供。NTT開発のLLM「tsuzumi」と連携し、セキュリティを担保した形での業務利用(文章作成、要約、翻訳など)を支援。 | https://www.docomo.ne.jp/biz/ |

| 株式会社パルコ | 店舗開発業務にAIを活用。AIが商圏データ(人流、競合、地域特性など)を分析し、新規出店候補地の評価や、最適なテナント構成(MD)の立案を支援。 | https://www.parco.co.jp/ |

株式会社学研ホールディングス

学研ホールディングスは、教育分野におけるAI活用を推進しています。 AIを搭載したデジタル教材を開発し、生徒一人ひとりの理解度や学習進捗に合わせて、最適な問題や解説を提供する「アダプティブ・ラーニング」を実現しています。

また、生成AIを活用して、教材の作成や問題の採点業務を効率化しています。 AIが学習指導要領に基づいた問題案を自動生成したり、記述式の回答を採点・添削したりすることで、教師や編集者の負担を軽減。 これにより、教育の質の向上と個別最適化を両立させています。

会社HP:https://ghd.gakken.co.jp/

株式会社ビズリーチ

HRテック企業であるビズリーチは、採用・人事業務の効率化と高度化のためにAIを活用しています。 AIが膨大な求職者のレジュメと企業の求人票を分析し、最適なマッチング候補を推薦するシステムを構築しています。

これにより、採用担当者は候補者探しの時間を大幅に短縮でき、より戦略的な採用活動に注力できます。 また、生成AIを活用して、求人票の魅力的なコピーを自動生成したり、スカウトメールの文面をパーソナライズしたりするなど、採用の精度を高める取り組みも進めています。

会社HP:https://www.bizreach.co.jp/

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

セブン‐イレブン・ジャパンは、AIを活用した発注・在庫管理システムの高度化に取り組んでいます。 各店舗の過去の販売データに加え、天候、近隣のイベント情報、SNSのトレンドなどをAIが総合的に分析し、商品ごとの最適な発注量を自動で算出します。

このAIによる需要予測は、販売機会の損失(欠品)を防ぐと同時に、食品ロス(廃棄)の削減にも大きく貢献しています。 膨大なデータを扱うコンビニエンスストアの運営において、AIは経営効率を最大化するための重要な基幹技術となっています。

KDDI株式会社

KDDIは、通信インフラの運用保守から顧客サポート、さらには新規事業創出まで、幅広くAIを活用しています。 特に、顧客サポートセンターではAIを導入し、問い合わせ内容をAIが分析してオペレーターを支援したり、チャットボットで自己解決を促したりしています。

また、KDDIはRAG(検索拡張生成)と呼ばれる技術を活用し、社内の膨大な技術文書やマニュアルをAIが学習。 従業員が自然言語で質問するだけで、必要な情報を即座に引き出せるシステムを構築し、業務効率化を推進しています。

株式会社ベネッセホールディングス

「進研ゼミ」などで知られるベネッセホールディングスは、教育領域における長年の知見とAIを組み合わせ、個別最適化された学習体験を提供しています。 AIが子供たちの解答プロセスや間違え方を分析し、一人ひとりの「つまずきの原因」を特定。 その生徒専用の復習問題や解説動画を提供します。

また、生成AIを活用して、英語のスピーキング練習ができるAI会話パートナーや、記述問題の自動添削システムなどを開発。 AIを「良き伴走者」として活用し、子供たちの学習意欲と学力向上を支援しています。

会社HP:https://www.benesse-hd.co.jp/

LINEヤフー株式会社

LINEヤフーは、検索、ニュース、Eコマース、メッセージングアプリなど、同社が提供する多様なサービスにAI技術を深く組み込んでいます。 例えば、LINEのAIチャットボット、Yahoo!ニュースのパーソナライズド記事推薦、Yahoo!ショッピングの商品検索最適化などに活用されています。

また、自社でも大規模言語モデルの開発を進めており、日本の文化や言語特性に最適化されたAIの開発に注力しています。 膨大なユーザーデータを活用し、日常生活のあらゆる場面でAIによる利便性向上を目指しています。

会社HP:https://www.lycorp.co.jp/ja/

NTTドコモビジネス株式会社

NTTドコモビジネスは、法人向けにセキュアな生成AIソリューションを提供しています。 NTTが開発したLLM「tsuzumi」などを活用し、企業の機密情報を守りながら業務効率化を実現するサービスを展開しています。

具体的な活用事例として、富士フイルムビジネスイノベーションと共同で、契約書や提案書といった非構造化データをAIが分析・構造化するソリューションを開発しています。 これにより、法務チェックの効率化や、過去の提案資産の有効活用が可能になります。 企業のDXをAIで強力にサポートしています。

会社HP:https://www.docomo.ne.jp/biz/

株式会社パルコ

商業施設を運営するパルコは、AIを活用して顧客体験の向上とテナント運営の支援を行っています。 館内に設置したカメラの映像をAIが分析し、顧客の動線や属性、どの店舗に興味を示したかといったデータを収集。 このデータを分析し、フロア構成の最適化や効果的なプロモーション施策に役立てています。

また、AIを活用したデジタルサイネージを導入し、顧客の年齢や性別をAIが瞬時に判別して、その人に最適な広告を表示するといったパーソナライズドマーケティングも実践しています。

生成AIの企業活用事例2社(その他)

最後に、上記以外の業界(食品、研究機関)におけるユニークな生成AI活用事例を2社紹介します。

- 江崎グリコ株式会社

- 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

これらの事例は、AIの応用範囲の広さを示しています。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 江崎グリコ株式会社 | マーケティング業務などに生成AIを活用。「Copilot for Microsoft 365」を導入し、アイデア創出や資料作成の効率化を図り、創造的な業務への時間配分を増やす取り組みを推進。 | https://www.glico.com/jp/ |

| 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 農業分野でのAI活用を研究。ドローンで撮影した圃場(ほじょう)の画像をAIが解析し、作物の生育状況や病害虫の発生を診断。スマート農業の技術開発を推進。 | https://www.naro.go.jp/ |

江崎グリコ株式会社

江崎グリコは、AIを活用した商品開発とマーケティングの革新に取り組んでいます。 過去の製品データ、市場トレンド、SNS上の消費者の声などをAIに分析させ、新しいお菓子のフレーバーやパッケージデザインのアイデアを創出させています。

また、AI技術を用いて、消費者の「おいしさ」の感じ方を科学的に分析する研究も進めています。 味覚センサーや脳波のデータとAIを組み合わせることで、人々がどのような要素を「おいしい」と感じるのかを解明し、より魅力的な商品開発につなげています。

会社HP:https://www.glico.com/jp/

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構(NARO)は、日本の農業が直面する課題(担い手不足、気候変動など)を解決するためにAI技術を活用しています。 例えば、ドローンで撮影した農地の空撮画像をAIが分析し、作物の生育状況や病害虫の発生を自動で診断するシステムを開発しています。

また、AIによる収穫予測モデルを構築し、収穫時期や収穫量を高精度で予測することで、農家の安定経営を支援しています。 AIを活用してベテラン農家の知見をデータ化・継承し、スマート農業の実現をリードしています。

生成AIの企業活用事例だけではなく、国内外の生成AIサービス提供企業や開発企業なども知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。網羅的に100社もの企業を紹介しております。

企業の生成AI活用を成功させるための5つのポイント

生成AIは強力なツールですが、やみくもに導入しても期待した成果は得られません。

ここでは、企業の生成AI活用を成功に導くために押さえておくべき以下の5つの重要なポイントを解説します。

①業務内容を棚卸しして導入目的を明確にする

②投資対効果の高い課題からスモールスタートする

③アジャイルアプローチで開発と導入を進める

④システムとルールの両面からリスクを管理する

⑤研修を実施し社員のAIリテラシーを向上させる

では、それぞれ1つずつ解説していきます。

①業務内容を棚卸しして導入目的を明確にする

まず最初に行うべきは、自社の業務内容を洗い出し、「どの業務に、どのような課題があるのか」を明確にすることです。

その上で、「その課題を解決するために、生成AIをどう活用したいのか」という導入目的を具体的に設定します。

例えば、「営業部門の提案書作成に時間がかかりすぎている」という課題に対し、「生成AIで提案書の草案を自動生成し、作成時間を半分に短縮する」といった具体的な目的を立てます。

目的が曖昧なまま導入を進めると、現場で使われないシステムになったり、費用対効果が得られなかったりする原因になります。

「何のために導入するのか」を明確にすることが、成功への第一歩です。

②投資対効果の高い課題からスモールスタートする

生成AIの活用には、大きな可能性がある一方で、一度に全社的な大規模導入を目指すのはリスクが伴います。

まずは、比較的小さな範囲で、かつ投資対効果(ROI)が高いと見込まれる課題から始める「スモールスタート」が成功の鍵です。

例えば、特定の部署の定型的なレポート作成業務や、社内ヘルプデスクの問い合わせ対応など、成果が測定しやすく、多くの従業員が効果を実感できる業務から試してみるのが良いでしょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、AI活用のノウハウが社内に蓄積されるだけでなく、他部署への展開もスムーズに進められるようになります。

まずは限定的な範囲で試行し、その効果を検証しながら段階的に拡大していくアプローチが重要です。

③アジャイルアプローチで開発と導入を進める

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、ビジネス環境の変化も速いため、従来のウォーターフォール型のような長期間にわたる大規模なシステム開発は適していません。

「計画→設計→開発→テスト」を短いサイクルで繰り返し、利用者からのフィードバックを迅速に反映させながら改善を続ける「アジャイルアプローチ」が有効です。

まずは最低限の機能を持つプロトタイプを迅速に開発し、実際に現場で使ってもらいながら、その意見を基に改良を重ねていくことで、本当に役立つシステムを作り上げることができます。

完璧を目指すのではなく、試行錯誤を繰り返しながら柔軟に進化させていく姿勢が求められます。

④システムとルールの両面からリスクを管理する

生成AIの活用には、情報漏洩や著作権侵害、AIが誤った情報を生成する「ハルシネーション」など、様々なリスクが伴います。

これらのリスクを管理するためには、システム的な対策と、社内ルール整備の両面からのアプローチが不可欠です。

システム面では、入力した情報が外部に漏れないようにセキュリティが確保されたサービスを選んだり、社内データのみを学習させたクローズドな環境を構築したりといった対策が考えられます。

ルール面では、どのような情報をAIに入力してはいけないか(機密情報、個人情報など)、AIの生成物を業務で利用する際の確認手順(ファクトチェックの義務化など)といったガイドラインを明確に定め、全従業員に周知徹底することが重要です。

企業への生成AI導入を絶対に失敗したくない、という方はこちらの記事も合わせてご覧ください。生成AIを導入するための完全ガイドを徹底解説しております。

⑤研修を実施し社員のAIリテラシーを向上させる

生成AIを全社的に有効活用するためには、一部の専門家だけでなく、全従業員のAIリテラシー(AIを理解し、使いこなす能力)を向上させることが不可欠です。

そのためには、従業員向けの研修を定期的に実施することが効果的です。

研修では、生成AIの基本的な仕組みや使い方、業務での具体的な活用事例、そして利用する上での注意点やリスクなどを学びます。

役職や職種に応じた研修内容を用意することで、より実践的なスキルが身につきます。

全社的なAIリテラシーが向上することで、現場の従業員から新たなAI活用のアイデアが生まれたり、AIを業務に組み込むことへの抵抗感がなくなったりと、組織全体でAI活用を推進する文化が醸成されます。

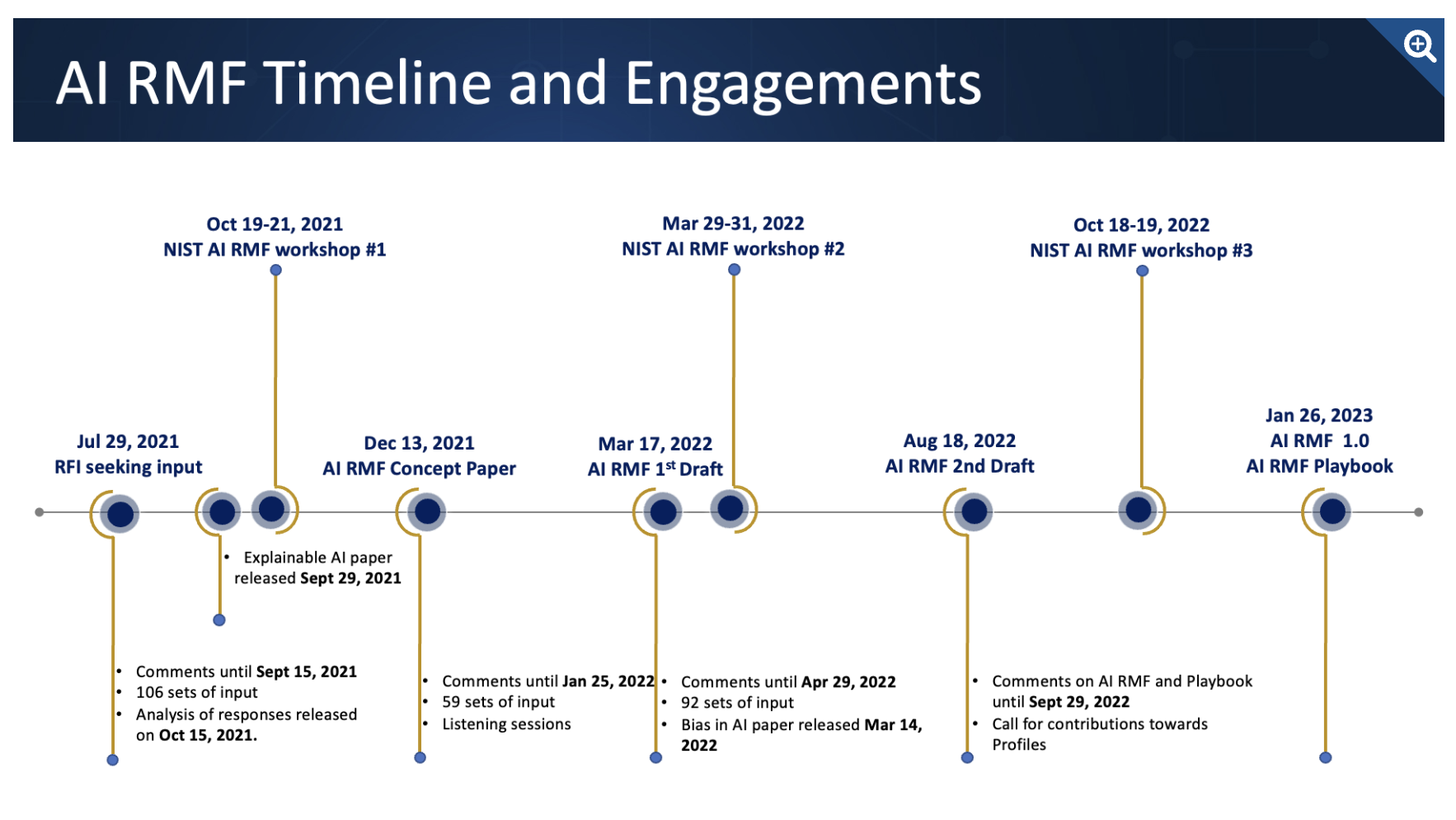

こちらは米国国立標準技術研究所(NIST)が公開しているAIリスク管理フレームワークの公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

企業の生成AI活用で注意すべきリスクと対策

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのリスクも内包しています。

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全なAI活用には不可欠です。

情報セキュリティと機密情報漏洩のリスク

一般的なWebブラウザで利用できるChatGPTなどの生成AIサービスでは、入力した情報がAIモデルの再学習に利用される可能性があります。

そのため、企業の機密情報や顧客の個人情報を入力してしまうと、それが意図せず外部に漏洩するリスクがあります。

対策としては、まず入力する情報に関する社内ガイドラインを策定し、機密情報の入力を厳禁とすることを徹底します。

さらに安全性を高めるには、マイクロソフトの「Azure OpenAI Service」のように、入力データが再学習に利用されないことを保証している法人向けサービスを利用したり、自社専用の閉じたネットワーク環境にAIを構築したりする方法が有効です。

ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスク

ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データに含まれる情報を基に回答を生成しますが、その情報が古かったり、誤っていたりする場合や、学習データにない事柄について質問された場合に、ハルシネーションが発生しやすくなります。

対策として最も重要なのは、AIの生成した情報を鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェック(事実確認)を行うことです。

特に、統計データや専門的な情報、法律に関する内容などを扱う場合は、信頼できる情報源で裏付けを取るプロセスを業務フローに組み込む必要があります。

著作権や知的財産権の侵害リスク

生成AIが学習するデータの中には、インターネット上から収集された、著作権で保護されたコンテンツが含まれている場合があります。

そのため、AIが生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似してしまい、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

対策としては、利用する生成AIサービスの利用規約を確認し、生成物の商用利用が許可されているか、著作権の取り扱いがどうなっているかを把握しておくことが重要です。

また、生成されたコンテンツを公開する前には、既存の作品と類似していないかを確認するプロセスを設けることが望ましいです。

特に、企業のロゴやキャラクターなど、他社の知的財産権を侵害しないよう注意が必要です。

生成AIの企業導入におけるリスクについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。網羅的に解説しているため、ご参考ください。

アウトプットの倫理的問題とバイアスのリスク

生成AIは、学習データに含まれる社会的な偏見や差別的な表現(バイアス)を学習し、それを反映した不適切なコンテンツを生成してしまうリスクがあります。

例えば、特定の性別や人種に対して否定的な文章を生成したり、差別的な画像を生成したりする可能性があります。

対策としては、まずAIの生成物を公開・利用する前に、倫理的な観点から問題がないかを人間がチェックする体制を整えることが重要です。

また、企業としてAI利用に関する倫理ガイドラインを策定し、どのようなアウトプットが許容されないかを明確にしておく必要があります。

AIサービス提供者側でも、こうしたバイアスを軽減する技術開発が進められていますが、利用者側でのチェックも依然として不可欠です。

これらの生成AI導入におけるリスクを回避するためには、社内ガイドライン作成が必須になります。生成AIの社内ガイドラインの作成方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

生成AI導入の落とし穴?生産性が「上がる企業」と「下がる企業」の境界線

多くの企業が生成AIの導入を進める中、その効果は本当に保証されているのでしょうか。実は、使い方を誤ると生産性が逆に低下してしまう危険性があることが、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)とボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の共同研究によって示唆されています。しかし、成功している企業はAIを単なる自動化ツールではなく、人間の能力を拡張する「副操縦士」として活用しています。この記事では、失敗の落とし穴を避け、AIを真の力に変えるための、科学的根拠に基づいたアプローチを解説します。

AIの能力には限界がある「思考の境界線」

なぜ、AIを使うことで逆にパフォーマンスが下がることがあるのでしょうか。HBSとBCGの研究では、AIの能力が及ぶ範囲とそうでない範囲の間に「思考の境界線」が存在することが指摘されています。AIが得意な創造的なアイデア出しや文章作成といった「境界線の内側」のタスクでは、人間のパフォーマンスは大幅に向上しました。しかし、複雑なビジネス課題の分析など、AIが誤った情報を提供する可能性がある「境界線の外側」のタスクにおいては、AIの回答を鵜呑みにした参加者の正答率が、AIを使わなかった参加者よりも低下するという結果が出たのです。これは、AIに過度に依存することで、人間が本来持っている批判的思考力が鈍ってしまう「思考の自動化」が起きていることを示しています。便利なツールに判断を委ねるうち、知らず知らずのうちに、ビジネスで最も重要な「深く考える力」を失ってしまうリスクがあるのです。

引用元:

ハーバード・ビジネス・スクールとボストン・コンサルティング・グループの研究者たちは、生成AIがナレッジワーカーの生産性に与える影響を調査しました。その結果、AIの能力の境界線の外側にあるタスクでは、AIを使用したコンサルタントのパフォーマンスが、AIを使用しなかったコンサルタントよりも19パーセントポイント低いことが明らかになりました。(Dell’Acqua, F., McFowland, E., et al. “Navigating the Jagged Frontier of Generative AI.” Harvard Business School Working Paper, 2023年)

AIを最強の「副操縦士」にする3つの原則

では、「生産性が上がる企業」はAIをどのように活用しているのでしょうか。彼らはAIを万能の解決策としてではなく、人間の思考をサポートし、加速させるためのパートナーとして位置づけています。

原則①:AIはあくまで「叩き台」と心得る

AIに最終的なアウトプットを求めず、企画の草案やアイデアの選択肢を複数出させる「壁打ち相手」として活用します。AIが生成した多様なアイデアを基に、最終的な意思決定や創造的な飛躍は人間が行うことで、思考の質を高めます。

原則②:必ず「人間の目」でファクトチェックを行う

AIは時に「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい嘘の情報を生成します。AIからのアウトプットは鵜呑みにせず、必ず信頼できる情報源で裏付けを取り、事実確認を行うプロセスを徹底することが、ビジネス上の誤りを防ぐために不可欠です。

原則③:最終判断は「人間」が下す

AIにデータ分析やシミュレーションをさせたとしても、その結果をどう解釈し、ビジネスとしてどの選択肢を取るかという最終的な経営判断は、必ず人間が責任を持って行います。AIを判断材料を提供する有能なアシスタントとして使うことで、より質の高い意思決定が可能になります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。