「社内に生成AIを導入したいけど、どの開発企業に依頼すれば良いかわからない…」

「生成AI開発企業選びで失敗したくないけど、比較ポイントが多すぎて困っている…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめの生成AI開発企業40社を一覧で紹介するとともに、失敗しないための選び方や費用相場、活用できる補助金まで網羅的に解説しました。

数多くの企業の生成AI導入を支援してきた専門家の視点から、本当に役立つ情報だけを厳選してお届けします。

きっとあなたの会社に最適なパートナーを見つける手助けになるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

【一覧表】おすすめの生成AI開発企業40社

まずは、日本国内でおすすめの生成AI開発企業40社を一覧でご紹介します。

株式会社Bocek

「生成AIを社会実装する」をミッションに掲げる、東工大発のベンチャー企業です。誰でも簡単にAIアプリを作成・実行できるプラットフォーム「Taskhub」の開発・提供を主力事業としています。

従来のチャット形式とは一線を画すタスク形式のUIが特徴で、プロンプト入力なしでも使える手軽さから、多くの企業のDX推進を支援しています。生成AIの戦略コンサルティングや、メディア「PROMPTY」の運営も手掛けており、技術力とビジネス実装力の両面から企業のAI活用をトータルでサポートします。

株式会社エクサウィザーズ

AIプラットフォーム「exaBase」を軸に、年間250件以上のAI・DXプロジェクトを手掛ける実績豊富な企業です。特に、LLM(大規模言語モデル)を活用したサービスの開発を得意としており、各業界の課題解決から社会課題の解決まで幅広く支援しています。企画から開発、運用まで一貫してサポートできる体制が強みです。

PKSHA Technology

「アルゴリズムで、社会を前進させる。」をミッションに掲げ、多様なアルゴリズムを自社開発している企業です。対話エンジン「PKSHA Chatbot」や音声認識技術など、高度なAI技術をSaaSプロダクトとして提供。企業の業務効率化や顧客接点の強化を支援しています。

株式会社ABEJA

「ABEJA Platform」を基盤に、製造業や小売業、インフラ業界など幅広い分野でDXを支援しています。特に、画像解析技術に強みを持ち、店舗の来客分析や工場の検品自動化などで多くの実績があります。200社以上の導入実績を誇り、データの生成から収集、加工、学習、運用までを一気通貫でサポートします。

合同会社ニューラルオプト

東京大学松尾研究室のメンバーが創業した、AI開発に特化したスタートアップです。自然言語処理や画像認識、強化学習など最先端のAI技術を駆使し、企業の課題解決を支援します。技術力の高さを活かしたオーダーメイドの開発を得意としています。

株式会社Sun Asterisk

4カ国6都市に拠点を持ち、2000名以上のクリエイターやエンジニアが在籍するデジタル・クリエイティブスタジオです。大手企業の新規事業創出やDX推進を数多く支援しており、生成AIを活用したビジネスデザインから開発、運用までワンストップで提供します。

株式会社Monstarlab

世界20カ国・地域以上の拠点と連携し、グローバルな視点でのDXコンサルティング・開発を得意とする企業です。生成AIを活用した新規事業開発や業務効率化など、企業の多様なニーズに対応。多国籍なチームによるアイデアと技術力が強みです。

株式会社Givery

法人向けに生成AIの活用支援サービスを展開しています。「法人GAI」や「AIチャットボット」などのソリューションを提供し、企業の業務効率化やマーケティング活動をサポート。プロンプトエンジニアリングの知見も豊富です。

株式会社HACARUS

「次世代の”はかる”をあらゆる産業に」をビジョンに、少ないデータでも高精度な分析が可能なスパースモデリング技術をコアとしています。特に、製造業の外観検査や医療分野の診断支援など、ミッションクリティカルな領域でのAI開発に強みを持ちます。

Medmain株式会社

医療分野に特化したAI開発企業で、特に病理診断支援AI「PidPort」で知られています。深層学習技術を活用し、医療現場の課題解決に貢献。専門性の高いドメイン知識と技術力を両立しているのが特徴です。

Arithmer株式会社

数学的アプローチに基づいた高度なAIソリューションを提供する企業です。製造業の生産性向上やインフラの老朽化対策、金融機関の不正検知など、社会的に重要な課題の解決に取り組んでいます。

株式会社BALANCe

Web制作やシステム開発の豊富な実績を基盤に、生成AIを活用したソリューションを提供しています。企業の既存システムと連携したAI導入や、業務フローの改善提案を得意としており、実用的なAI活用を支援します。

株式会社Bakuraku

経費精算や請求書処理など、バックオフィス業務の効率化に特化したAI-SaaSを提供しています。OCR技術とAIを組み合わせることで、手入力作業を大幅に削減し、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社Rist

画像認識技術に強みを持ち、特に製造業の外観検査自動化で多くの実績を誇ります。ディープラーニングを活用した高精度なAIモデルの開発を得意としており、熟練の検査員レベルの判定を実現しています。

オルツ株式会社

P.A.I.(パーソナル人工知能)の開発を推進する企業です。個人の思考や人格を再現するAI技術を核に、議事録作成ツール「AI GIJIROKU」など、コミュニケーションの効率化を支援するサービスを提供しています。

株式会社NTTデータ

日本を代表するシステムインテグレーターとして、大規模なシステム開発で培ったノウハウとAI技術を融合させています。金融、公共、製造など、あらゆる業界のDXを、コンサルティングからシステム構築、運用までトータルで支援します。

富士通株式会社

日本の大手電機メーカーであり、長年にわたるAI研究開発の実績があります。スーパーコンピュータ「富岳」を活用したシミュレーション技術や、独自のAI技術群「Zinrai」を駆使し、社会課題の解決から企業のDXまで幅広く手掛けています。

日本電気株式会社(NEC)

顔認証技術や指紋認証技術で世界トップクラスのシェアを誇る、生体認証AIのリーディングカンパニーです。AI技術群「NEC the WISE」を軸に、セキュリティ、交通、医療など、安全・安心な社会を実現するためのソリューションを提供しています。

株式会社アドカル

中小企業を中心に、Webマーケティング支援やシステム開発を手掛けています。生成AIを活用したコンテンツ作成の効率化や、Webサイトの改善提案など、クライアントのビジネス成長に直結する実用的なソリューションを提供します。

KICK ZA ISSUE株式会社

「面白くて、意味がある」をテーマに、ユニークな視点での企画・開発を得意とするクリエイティブカンパニーです。生成AIを活用したエンターテイメントコンテンツや、新しいユーザー体験を生み出すサービスの開発に強みを持ちます。

株式会社モルフォ

画像処理技術に特化した研究開発型企業です。スマートフォンカメラの手ブレ補正技術などで世界的な実績を誇り、その高度な技術力を活かして、車載カメラや医療、セキュリティ分野などへも事業を展開しています。

Laniakea株式会社

少数精鋭のエンジニアチームによる、高品質なAI開発を提供しています。特に、自然言語処理や画像認識技術を用いたオーダーメイドのAIソリューション開発を得意とし、クライアントの細かなニーズに柔軟に対応します。

株式会社neoAI

生成AIのビジネス活用に特化したコンサルティングと開発を行っています。ChatGPTなどのLLMを活用した社内DXツールの導入支援や、プロンプトエンジニアリング研修など、企業がAIを使いこなすためのサポートが充実しています。

株式会社ロビンソン・コンサルティング

データ分析とAI活用を軸としたコンサルティングサービスを提供しています。企業の保有するデータを最大限に活用し、経営課題の解決や新たなビジネスチャンスの創出を支援します。

株式会社Laboro.AI

カスタムAIの開発を得意とし、クライアントごとの個別課題に対して最適なAIソリューションをオーダーメイドで構築します。製造、医療、インフラなど、様々な業界での豊富な開発実績が強みです。

株式会社KICONIA WORKS

ビジネス課題のヒアリングからプロトタイプ開発、本番導入までをスピーディーに行うアジャイル開発を得意としています。生成AIを活用した業務効率化ツールの開発や、新規事業のPoC支援などに強みがあります。

株式会社ブレインパッド

データ分析とAI活用におけるパイオニア的存在です。膨大なデータの分析からインサイトを抽出し、マーケティング施策や経営戦略に活かすためのコンサルティングとシステム開発を提供しています。

株式会社AIdeaLab

「AIでアイデアをカタチに」をコンセプトに、企業の新規事業開発や研究開発を支援しています。最新のAI技術トレンドを常にキャッチアップし、独創的なAIソリューションの企画・開発を得意としています。

株式会社ヘッドウォータース

Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを活用したソリューション提供に強みを持ちます。企業の既存システムに生成AIを連携させるインテグレーション実績が豊富で、セキュアな環境でのAI活用を実現します。

AICE株式会社

AI人材の育成から、AIプロジェクトのコンサルティング、システム開発までを一貫して提供しています。特に、製造業におけるAI活用に強みを持ち、現場の課題に即したソリューションを提案します。

株式会社DATAFLUCT

データ活用を軸としたビジネス創出を得意とする企業です。多様な業界のデータを組み合わせ、新たな価値を生み出すデータプラットフォームサービスを提供。生成AIを活用した需要予測や最適化などで実績があります。

株式会社リブ・コンサルティング

経営コンサルティングの知見を活かし、戦略立案からAI導入、組織変革までをトータルで支援します。経営課題の解決という視点から、費用対効果の高いAI活用を提案できるのが強みです。

カサナレ株式会社

AIチャットボットの開発・提供を主力事業としています。独自の自然言語処理技術を活かし、顧客対応の自動化や社内問い合わせ対応の効率化を実現。導入後の運用サポートも手厚いのが特徴です。

株式会社エクスプラザ

AI・DXに特化したコンサルティングと人材育成サービスを提供しています。企業のAI導入を戦略フェーズから支援し、プロジェクトの成功確率を高めるための伴走型サポートが強みです。

株式会社マクニカ

半導体やネットワーク機器などを扱う技術商社でありながら、最先端のAI技術を組み合わせたソリューション提供にも力を入れています。特に、エッジAI(デバイス側で処理を行うAI)の分野で高い技術力を持ちます。

株式会社オプティム

「ネットを空気に変える」というコンセプトのもと、AI・IoT・Cloud技術を駆使したプラットフォームを提供しています。農業、医療、建設など、各産業に特化したDXソリューションを展開しており、現場の課題解決に貢献しています。

富士通フロンテック株式会社

金融機関向けのATMや、小売業向けのPOSシステムなどで高いシェアを誇ります。長年培ってきた画像認識技術やセンサー技術とAIを組み合わせ、店舗の無人化や業務の自動化を支援するソリューションを提供しています。

株式会社Preferred Networks

深層学習技術の研究開発で世界をリードする企業の一つです。自動運転や産業用ロボット、創薬など、AI技術を応用した革新的なソリューションを創出しており、その高い技術力は国内外から注目されています。

株式会社AVILEN

AI技術を核とした開発支援と人材育成の両面から、企業のDXを推進しています。特に、AIエンジニアやデータサイエンティストを育成する講座に定評があり、実践的なスキルを持つ人材を数多く輩出しています。

株式会社GenerativeX

社名の通り、生成AI(Generative AI)の活用に特化したコンサルティングと開発を行っています。ChatGPTなどのLLMを安全かつ効果的に業務へ導入するための支援や、独自の生成AIアプリケーション開発を得意としています。

AI総研(株式会社メタバース総研)

AIやメタバースといった先端技術に関する調査・コンサルティングを行っています。国内外の最新トレンドや市場動向を分析し、企業に対して事業戦略や新規事業の立案を支援。客観的なデータに基づいた提案が強みです。

【特徴別】強みで選ぶおすすめの生成AI開発企業

ここからは、特定のニーズや課題に合わせて、強みを持つ生成AI開発企業をカテゴリ別に紹介します。

- 課題整理から相談できる生成AI開発企業

- 費用が明瞭で安価な生成AI開発企業

- 特定業界(製造・医療・金融など)に強い生成AI開発企業

- 短納期対応が得意な生成AI開発企業

- 海外展開を支援する生成AI開発企業

自社の状況に合わせて、最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

課題整理から相談できる生成AI開発企業

「そもそもAIで何ができるのか分からない」「自社のどの業務に適用できるか相談したい」という場合には、コンサルティング能力の高い企業がおすすめです。

株式会社エクサウィザーズや株式会社リブ・コンサルティング、株式会社ブレインパッドなどは、経営課題のヒアリングから始め、AI活用の戦略立案までをトータルでサポートしてくれます。

単に開発を請け負うだけでなく、ビジネスの上流工程から伴走してくれるため、初めてAI導入を検討する企業でも安心して相談できるでしょう。

費用が明瞭で安価な生成AI開発企業

予算が限られている場合や、まずはスモールスタートで試したいという場合には、料金体系が明確で比較的安価に依頼できる企業が適しています。

株式会社アドカルや株式会社Bakurakuのように、特定の業務に特化したSaaS型のソリューションを提供している企業は、初期費用を抑えて導入できるケースが多いです。

また、株式会社KICONIA WORKSのように、PoC(概念実証)をパッケージ料金で提供している企業もあります。まずは小さな実証実験から始め、効果を見極めた上で本格開発に進むといった進め方が可能です。

特定業界(製造・医療・金融など)に強い生成AI開発企業

自社の業界特有の課題や専門用語、規制などに対応してもらうには、その業界での開発実績が豊富な企業を選ぶことが重要です。

例えば、製造業であれば、外観検査AIに強い株式会社Ristや株式会社HACARUSが挙げられます。医療分野ではMedmain株式会社、金融分野ではPKSHA TechnologyやArithmer株式会社などが多くの実績を持っています。

業界知識が豊富な企業を選ぶことで、コミュニケーションがスムーズに進み、より精度の高いAIモデルの開発が期待できます。

短納期対応が得意な生成AI開発企業

「すぐにでもプロトタイプを作って事業性を検証したい」といったスピード感を重視する場合には、アジャイル開発を得意とする企業がおすすめです。

株式会社Sun Asteriskや株式会社KICONIA WORKSなどは、短期間で開発とフィードバックのサイクルを回すアジャイル開発手法を採用しており、迅速なプロトタイプ開発や仕様変更への柔軟な対応が可能です。

これにより、市場の変化に素早く対応しながら、ユーザーにとって価値のあるサービスをスピーディーに開発することができます。

海外展開を支援する生成AI開発企業

自社のサービスやプロダクトを海外展開する際に、生成AIを活用したいと考えている企業には、グローバルな開発体制を持つ企業が心強いパートナーとなります。

株式会社Monstarlabや株式会社Sun Asteriskは、世界中に開発拠点を持ち、多言語対応や各国の文化に合わせたローカライズを得意としています。

現地の市場調査から、多国籍なチームによる開発、海外でのマーケティング支援まで、グローバル展開をワンストップでサポートしてくれるでしょう。

DX導入の基本的な手順やメリット、成功事例についてより深く知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

そもそも生成AI開発企業が提供するサービスとは?

ここでは、生成AI開発企業が具体的にどのようなサービスを提供しているのか、その基本について解説します。

- 生成AI開発の基本的なプロセスと流れ

- 生成AI開発で実現できることと活用が進む業界

- 【2025年最新】生成AI開発企業が扱うAIの種類を解説

これらの基本を理解することで、開発企業とのやり取りがスムーズになります。

生成AI開発の基本的なプロセスと流れ

一般的な生成AI開発は、以下のプロセスで進められます。

まず「要件定義」で、解決したい課題やAIで実現したいことを明確にします。次に「PoC(概念実証)」と呼ばれるフェーズで、小規模なプロトタイプを開発し、技術的な実現可能性や費用対効果を検証します。

PoCで良好な結果が得られれば、「本格開発」へと進みます。ここでは、データの収集・加工、AIモデルの設計・学習、システムへの組み込みなどが行われます。開発完了後は「導入・運用」フェーズに移り、実際の業務で利用を開始します。その後も、精度を維持・向上させるための「保守・改善」が継続的に行われます。

生成AI開発で実現できることと活用が進む業界

生成AI開発によって、文章の自動生成、要約、翻訳、画像やデザインの生成、プログラムコードの自動生成など、多岐にわたるタスクの自動化・効率化が可能です。

これにより、コールセンターでの顧客対応自動化、マーケティングにおける広告コピーの大量生成、社内文書作成の効率化といった活用が進んでいます。

特に、製造業での検品自動化、医療業界での診断支援、金融業界での不正検知、小売業界での需要予測など、様々な業界で導入が加速しており、生産性向上や新たな価値創出に貢献しています。

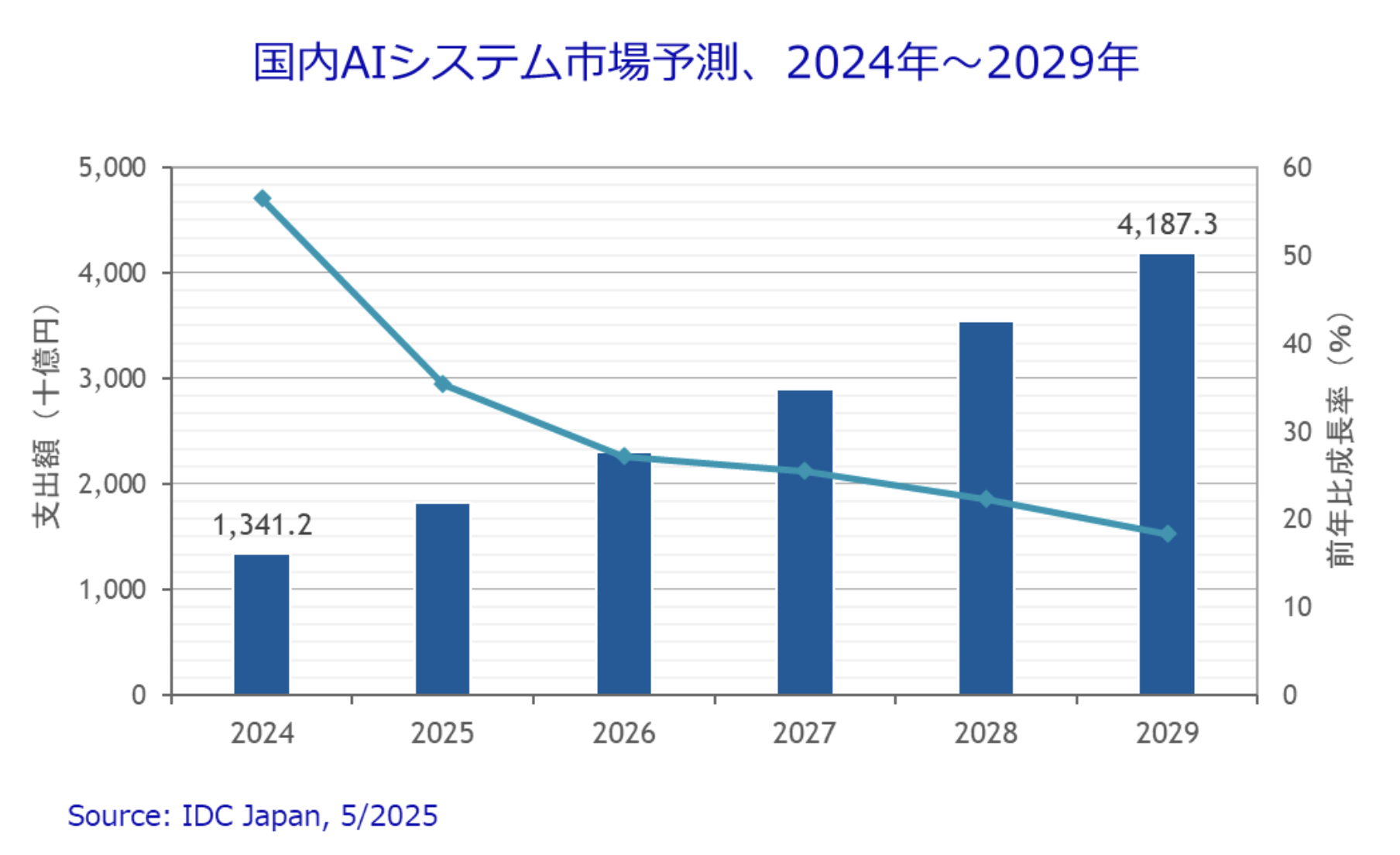

こちらは国内のAIシステム市場規模に関する最新の調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ53362125

【2025年最新】生成AI開発企業が扱うAIの種類を解説

生成AI開発企業が扱うAIには、いくつかの種類があります。

最も代表的なのが、ChatGPTに代表される「LLM(大規模言語モデル)」です。大量のテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり、対話したりすることができます。

また、MidjourneyやStable Diffusionのような「画像生成AI」は、テキストの指示から高品質な画像を生成する技術です。デザインや広告制作の分野で活用が進んでいます。

その他にも、音声データを生成する「音声合成AI」や、音楽を生成する「音楽生成AI」など、目的に応じて様々な種類のAIが開発・活用されています。

生成AI開発企業に依頼する3つのメリット

自社でAI開発を行うのではなく、専門の開発企業に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットを3つ紹介します。

- 専門的な技術力とノウハウを活用できる

- 開発期間の短縮とコストの最適化が図れる

- 高度なセキュリティとコンプライアンスを担保できる

これらのメリットを理解し、外部パートナーの活用を検討しましょう。

専門的な技術力とノウハウを活用できる

生成AIの開発には、AIに関する高度な専門知識や最新技術のキャッチアップ、そして豊富な開発経験が不可欠です。

AIエンジニアやデータサイエンティストといった専門人材を自社で採用・育成するには、多くの時間とコストがかかります。

専門の開発企業に依頼すれば、すでに実績のある優秀な専門家チームの技術力と、様々な業界で培ってきた成功・失敗のノウハウをすぐに活用でき、プロジェクトの成功確率を大幅に高めることができます。

開発期間の短縮とコストの最適化が図れる

自社でゼロから開発チームを立ち上げる場合、人材採用や環境構築に時間がかかり、プロジェクトの開始が遅れてしまう可能性があります。

開発企業に依頼すれば、確立された開発プロセスと経験豊富なチームによって、スピーディーに開発を進めることができます。

結果として、サービスを市場に投入するまでの時間を短縮できるだけでなく、人件費やインフラコストといった開発に関わるトータルコストを最適化することにも繋がります。

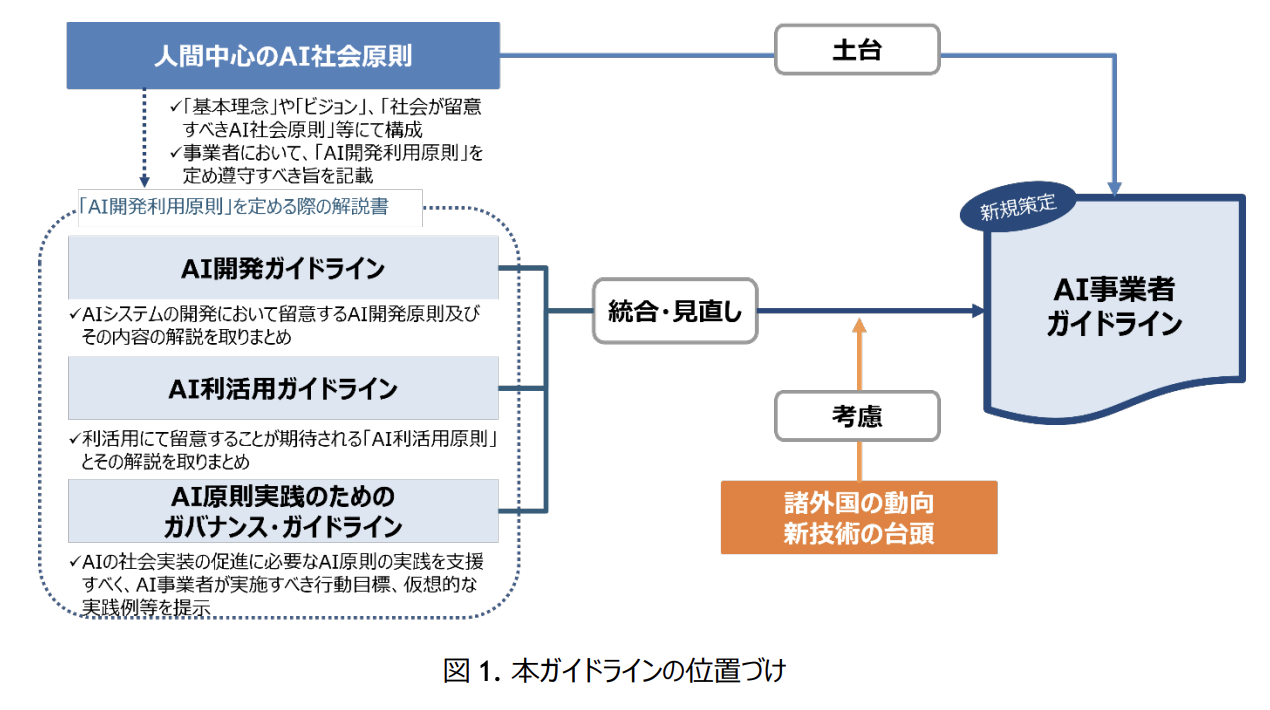

高度なセキュリティとコンプライアンスを担保できる

生成AIの開発・運用においては、学習データの取り扱いや個人情報の保護など、セキュリティやコンプライアンスへの配慮が極めて重要です。

情報漏洩や著作権侵害といったリスクを回避するためには、法的な知識や専門的なセキュリティ対策が求められます。

実績豊富な開発企業は、セキュアな開発環境の構築や、各種法令・ガイドラインに準拠した開発プロセスのノウハウを持っています。安心してプロジェクトを任せられる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

企業のChatGPT導入におけるセキュリティ対策については、こちらの導入ガイドで詳しく解説しています。 合わせてご一読ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

失敗しない生成AI開発企業の選び方と8つの比較ポイント

数ある生成AI開発企業の中から、自社に最適な一社を選ぶためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。ここでは、失敗しないための選び方と8つの比較ポイントを解説します。

- 具体的な実績や開発事例を確認する

- 自社の業界・業務への理解度が高いか

- 技術力や対応可能な技術領域を見極める

- PoCを短期間・低コストで実施可能か

- プロジェクトの契約範囲を細かく確認する

- 実際の担当者の経験・知識は十分か

- 導入後のサポートや内製化支援体制が充実しているか

- 自社の課題を明確にしてから相談する

これらのポイントを一つずつチェックし、慎重に比較検討しましょう。

具体的な実績や開発事例を確認する

まず最も重要なのが、企業の公式ウェブサイトなどで公開されている実績や開発事例を確認することです。

特に、自社と同じ業界や、解決したい課題と類似したプロジェクトの実績があるかどうかは重要な判断基準になります。

具体的な事例を見ることで、その企業がどのような課題を、どのような技術で、どの程度の成果を出して解決したのかを把握でき、自社プロジェクトの成功イメージを具体的に描くことができます。

自社の業界・業務への理解度が高いか

生成AI開発を成功させるには、技術力だけでなく、対象となる業界や業務に関する深い知識(ドメイン知識)が不可欠です。

商談の際に、自社のビジネスモデルや業務フロー、専門用語などを担当者がどれだけ理解してくれるかを確認しましょう。

業界への理解度が高い企業であれば、課題の本質を的確に捉え、より実用的で効果の高いソリューションを提案してくれる可能性が高いです。

技術力や対応可能な技術領域を見極める

生成AIと一言で言っても、自然言語処理、画像認識、音声合成など、様々な技術領域が存在します。

自社が開発したいAIの種類に応じて、その領域を得意とする企業を選ぶ必要があります。

企業のウェブサイトや技術ブログ、エンジニアの登壇資料などを確認し、どのような技術に強みを持っているのか、最新の論文や技術トレンドを追っているかなど、技術力の高さを多角的に見極めましょう。

PoCを短期間・低コストで実施可能か

本格的な開発に入る前に、まずはPoC(概念実証)でスモールスタートすることが、AI開発の失敗リスクを抑える上で非常に重要です。

多くの企業がPoCプランを提供していますが、その期間や費用は様々です。

短期間かつ低コストでPoCを実施でき、その結果を基に本格開発に進むかどうかを柔軟に判断できる企業を選びましょう。PoCの進め方や評価指標について、明確な提案があるかどうかもポイントです。

プロジェクトの契約範囲を細かく確認する

開発企業との契約を結ぶ際には、契約範囲を細かく確認することがトラブルを避けるために重要です。

具体的には、要件定義、データ収集、開発、テスト、導入支援、保守・運用など、どのフェーズまでをどちらの責任で担当するのかを明確にしておく必要があります。

また、開発したAIモデルやプログラムの著作権がどちらに帰属するのかも、必ず事前に確認しておくべき重要なポイントです。

実際の担当者の経験・知識は十分か

プロジェクトの成否は、実際に担当するプロジェクトマネージャーやエンジニアのスキルに大きく左右されます。

可能であれば、契約前にプロジェクトを担当する予定のメンバーと面談させてもらい、これまでの経験や専門知識、コミュニケーション能力などを確認できると良いでしょう。

営業担当者の話だけでなく、現場の担当者の実力を見極めることが、プロジェクトを円滑に進めるための鍵となります。

導入後のサポートや内製化支援体制が充実しているか

生成AIは、開発して終わりではありません。導入後に安定して運用し、継続的に精度を改善していくことが重要です。

そのため、開発後の保守・運用サポート体制が充実しているか、トラブル発生時に迅速に対応してくれるかを確認しましょう。

また、将来的には自社でAIを運用・改善していきたい(内製化したい)と考えている場合は、そのための技術移転やトレーニングといった内製化支援プログラムを提供しているかも重要な選定ポイントになります。

自社の課題を明確にしてから相談する

開発企業を選ぶ前の準備として、自社が抱える課題や、AIを使って何を達成したいのかを可能な限り明確にしておくことが非常に重要です。

「AIで何か良いことをしたい」といった曖昧な相談では、開発企業も的確な提案ができません。

「どの業務の、どの部分を、どのように効率化したいのか」「それによって、どのくらいのコスト削減や売上向上を見込むのか」といった点を整理しておくことで、より具体的で質の高い提案を引き出すことができます。

生成AI開発企業の費用相場と料金体系を解説

生成AIの開発を依頼する上で、最も気になるのが費用でしょう。ここでは、開発にかかる費用相場と料金体系について解説します。

- 開発規模別の予算感(PoC・部分導入・本格開発)

- 保守・運用フェーズで発生する費用

- 追加開発・カスタマイズの費用目安

予算計画を立てる際の参考にしてください。

開発規模別の予算感(PoC・部分導入・本格開発)

生成AI開発の費用は、開発の規模や難易度によって大きく変動します。

まず、技術的な実現可能性や効果を検証する「PoC(概念実証)」のフェーズでは、100万円~500万円程度が一般的な予算感です。

次に、特定の部署や業務に限定して導入する「部分導入」の場合、500万円~2,000万円程度が目安となります。

そして、全社的に利用する大規模なシステムを開発する「本格開発」になると、数千万円から数億円規模の費用がかかることもあります。

保守・運用フェーズで発生する費用

開発したAIシステムを安定して稼働させるためには、保守・運用費用が継続的に発生します。

これには、サーバーやクラウドサービスの利用料、データの監視、定期的なメンテナンス、障害発生時の対応などが含まれます。

一般的には、初期開発費用の10%~15%が年間の保守・運用費用としてかかると言われています。月額固定のプランや、対応時間に応じた従量課金制など、料金体系は企業によって様々です。

追加開発・カスタマイズの費用目安

AIシステムを運用していく中で、新たな機能を追加したくなったり、既存の機能を改善したくなったりすることがあります。

このような追加開発やカスタマイズにかかる費用は、多くの場合、エンジニアの作業時間に基づいて計算されます。

「人月単価」という指標が用いられることが多く、これはエンジニア1人が1ヶ月作業した場合の費用を指します。エンジニアのスキルレベルによっても異なりますが、1人月あたり100万円~200万円程度が相場です。

生成AI開発企業の費用を安く抑える3つの方法

生成AI開発にはある程度の投資が必要ですが、工夫次第で費用を抑えることも可能です。ここでは、コストを抑えるための3つの方法を紹介します。

- 必要最小限の機能・スコープに絞り込む

- 段階的な発注でリスクを分散する

- 国や自治体の補助金・助成金を活用する

これらの方法を検討し、賢くコストを管理しましょう。

必要最小限の機能・スコープに絞り込む

最初に開発するAIシステムに、多くの機能や複雑な要件を詰め込みすぎると、開発期間が長引き、費用も高額になってしまいます。

まずは、最も解決したい中核的な課題に焦点を当て、必要最小限の機能(MVP:Minimum Viable Product)から開発をスタートさせましょう。

スモールスタートでまずは成果を出し、その効果を検証しながら段階的に機能を追加していくアプローチが、結果的に無駄な開発コストを削減することに繋がります。

段階的な発注でリスクを分散する

開発プロジェクト全体を一括で発注するのではなく、フェーズごとに契約を分けることも有効な手段です。

例えば、まずは「PoC(概念実証)」だけを発注し、その結果が良好であれば「本格開発」の契約を結ぶ、というように段階的に進めます。

これにより、万が一PoCがうまくいかなかった場合に、それ以降の無駄な投資を避けることができます。開発企業との相性を見極める期間としても活用できるため、リスク分散に繋がります。

国や自治体の補助金・助成金を活用する

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)や生産性向上を支援するため、国や自治体は様々な補助金・助成金制度を用意しています。

生成AI開発も、これらの制度の対象となるケースが多くあります。

補助金や助成金を活用できれば、開発費用の一部が補助され、企業の負担を大幅に軽減することが可能です。自社が利用できる制度がないか、積極的に情報収集してみましょう。

生成AI開発企業への依頼で使える補助金はある?

AI開発の費用負担を軽減するために、ぜひ活用したいのが補助金制度です。ここでは、代表的な補助金を3つ紹介します。

- IT導入補助金

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金

公募期間や要件が変更される場合があるため、必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、アプリ、サービスなど)を導入する際の経費の一部を補助する制度です。

生成AIを活用したSaaS型のツールや、業務効率化のためのAIシステム導入などが対象となる可能性があります。

自社の課題解決に繋がるITツールを導入することで、生産性向上を図ることを目的としています。比較的申請しやすく、多くの企業で活用されています。

ものづくり補助金

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等が行う革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する制度です。

生成AIを活用して新しい製品を開発したり、工場の生産ラインを効率化したりする取り組みが対象となります。

比較的補助額が大きく、企業の競争力強化に繋がるような意欲的な挑戦を後押ししてくれます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で業況が厳しい中小企業等が、新分野展開や業態転換、事業再編といった思い切った事業再構築に挑戦するのを支援する制度です。

既存事業の枠を超え、生成AIを活用した新たなビジネスモデルへの転換などが対象となり得ます。

補助額が非常に大きいのが特徴で、企業の未来をかけた大規模な変革を強力にサポートしてくれる制度です。

【成功・失敗】生成AI開発企業への依頼事例から学ぶ教訓

ここでは、生成AI開発の具体的な成功事例と、陥りがちな失敗事例を紹介し、そこから得られる教訓を学びます。

- 大企業における生成AI開発の成功事例

- 中小企業における生成AI開発の成功事例

- 生成AI開発でよくある失敗事例とその対策

他社の事例から学ぶことで、自社プロジェクトの成功確率を高めましょう。

大企業における生成AI開発の成功事例

ある大手製造業では、熟練技術者の経験と勘に頼っていた製品の品質検査に、画像認識AIを導入しました。

開発企業と連携し、数万枚の製品画像をAIに学習させることで、人間では見逃してしまうような微細な欠陥も高精度で検出できるシステムを構築しました。

これにより、検査の精度が向上し、不良品率が大幅に低下。さらに、検査員の負担軽減と24時間稼働の実現により、生産性も大きく向上しました。専門の開発企業と二人三脚で現場の課題解決に取り組んだことが成功の鍵でした。

中小企業における生成AI開発の成功事例

従業員数十名のあるECサイト運営会社は、顧客からの問い合わせ対応に多くの時間を割かれているという課題を抱えていました。

そこで、過去の問い合わせ履歴と回答データを活用し、自社専用のAIチャットボットを開発企業に依頼しました。

よくある質問にはチャットボットが24時間365日自動で回答し、複雑な問い合わせのみを人間のオペレーターが対応する体制を構築。結果として、顧客満足度を維持しながら、問い合わせ対応にかかる人件費を70%削減することに成功しました。スモールスタートで明確な課題を解決した好例です。

生成AI開発でよくある失敗事例とその対策

よくある失敗事例として、「AIを導入すれば何でも解決する」という過度な期待から、目的が曖昧なままプロジェクトを始めてしまうケースが挙げられます。

その結果、現場の業務にフィットしないシステムが完成し、誰にも使われずに終わってしまいます。これを防ぐには、開発前に「どの業務の、何を、どのように改善したいのか」という目的を徹底的に明確化することが不可欠です。

また、AIの精度は学習データの質と量に大きく依存します。不十分なデータで開発を進め、期待した精度が出ずにプロジェクトが頓挫するケースも少なくありません。十分なデータを準備できるか、事前に確認することが重要です。

生成AI開発企業との商談で必ずすべき質問リスト

開発企業との商談は、最適なパートナーを見極めるための重要な機会です。ここでは、商談時に必ずすべき質問をリストアップしました。

- 技術力と実績を見極めるための質問

- プロジェクト管理と進行プロセスに関する質問

- 費用と契約条件について確認する質問

これらの質問を通じて、企業の能力や姿勢を多角的に評価しましょう。

技術力と実績を見極めるための質問

- 「弊社と同じ業界での開発実績はありますか?具体的な事例を教えてください。」

- 「今回のプロジェクトに類似した開発経験はありますか?その際、どのような課題があり、どう乗り越えましたか?」

- 「貴社が最も得意とするAIの技術領域(例:自然言語処理、画像認識など)は何ですか?」

- 「プロジェクトを担当するエンジニアは、どのような経歴やスキルを持っていますか?」

これらの質問により、企業の経験値や、自社の課題解決に必要な技術力を持っているかを確認できます。

プロジェクト管理と進行プロセスに関する質問

- 「プロジェクトはどのような体制で進めますか?弊社の担当者とのコミュニケーションは、どのような頻度・方法で行いますか?」

- 「開発の進捗状況は、どのように報告・共有してもらえますか?」

- 「要件の変更や仕様の追加には、どの程度柔軟に対応可能ですか?」

- 「開発後の保守・運用サポートの具体的な内容と体制を教えてください。」

プロジェクトを円滑に進めるためのコミュニケーション体制や、柔軟性、サポート体制を確認することが重要です。

費用と契約条件について確認する質問

- 「御社の標準的な料金体系を教えてください。(例:一括請負、準委任など)」

- 「見積もりに含まれる作業範囲と、含まれない作業範囲を明確に教えてください。」

- 「開発したAIモデルやソースコードの著作権は、どちらに帰属しますか?」

- 「万が一、プロジェクトが途中で中止になった場合の費用精算はどのようになりますか?」

費用や契約に関する認識の齟齬は、後々の大きなトラブルに繋がりかねません。曖昧な点を残さず、書面で確認することが大切です。

生成AI開発企業に関するよくある質問(FAQ)

最後に、生成AI開発企業に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 開発期間はどのくらいかかりますか?

A. 開発するAIの規模や難易度によって大きく異なります。実現可能性を検証するPoC(概念実証)であれば2~3ヶ月、本格的なシステム開発になると半年から1年以上かかる場合もあります。まずは開発企業に要件を伝え、具体的なスケジュールを確認することをおすすめします。

Q. 開発後に自社で保守・運用は可能ですか?

A. 可能です。多くの開発企業では、開発後の技術移転や運用マニュアルの作成、担当者向けのトレーニングといった、内製化を支援するサービスを提供しています。将来的に自社での運用を考えている場合は、契約前に内製化支援の可否やその内容について確認しておきましょう。

Q. 開発後の機能追加やカスタマイズはできますか?

A. はい、ほとんどの場合で可能です。運用していく中で見つかった改善点や、新たに追加したい機能について、開発企業に相談し、別途見積もりの上で対応してもらうのが一般的です。長期的なパートナーとして関係を築ける企業を選ぶことが重要です。

Q. 生成AI導入におけるセキュリティ対策で重要なことは何ですか?

A. 入力する情報(プロンプト)に、個人情報や機密情報を含めないことが大前提です。また、利用するAIサービスが、入力されたデータをAIの再学習に利用しない設定になっているかを確認することも重要です。セキュリティを重視する場合は、Microsoft Azure OpenAI Serviceなど、入力データが外部に漏れないセキュアな環境を提供しているサービス基盤を選ぶと良いでしょう。

生成AI開発は“パートナーガチャ”?9割の企業が知らない「成功の分かれ道」

「生成AIを導入すれば、すべてが解決する」——。もしそう考えているなら、そのプロジェクトは失敗への第一歩を踏み出しているかもしれません。実は、開発パートナーの選定を誤ったことで、多くのAI導入プロジェクトが期待された成果を出せずに頓挫しています。情報処理推進機構(IPA)の調査でも、DX推進における課題として「人材不足」や「知見の不足」が常に上位に挙げられており、これは外部パートナーの重要性を示唆しています。この記事では、よくある失敗の罠を避け、AI開発を成功に導くための本質的なパートナー選びの視点について、専門家の知見を基に解説します。

【警告】「何でもできます」という開発会社が危ない理由

「どんなAIでも作れます」「業界実績No.1です」——。こうした耳障りの良い言葉を鵜呑みにするのは危険です。AI開発の失敗には、いくつかの共通したパターンがあります。

- 目的の曖昧化: 「AIで何かすごいことを」と始めた結果、現場の課題と乖離した、使われないシステムが生まれる。

- 技術のミスマッチ: 企業の課題に対して、開発会社が得意な技術を無理やり適用し、効果の薄いソリューションとなってしまう。

- 丸投げによる当事者意識の欠如: 開発会社にすべてを任せきりにした結果、自社にノウハウが蓄積されず、運用・改善フェーズで立ち行かなくなる。

これらの失敗は、単に開発会社の技術力が低いから起きるのではありません。むしろ、発注側と開発側の「目的の共有」や「対話の質」に根本的な原因があるのです。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上での課題として、多くの企業が「人材の量・質の不足」を挙げており、外部の専門家との連携の重要性が浮き彫りになっている。

【実践】成功する企業が実践するパートナー選びの3つの視点

では、AI開発を成功させる企業は、パートナーをどう見極めているのでしょうか。答えは、技術力の評価だけにとどまらない、より本質的な関係性を築けるかどうかにあります。

視点①:実績の「行間」を読む

企業のウェブサイトに並んだロゴの数や事例の多さだけで判断してはいけません。注目すべきは、そのプロジェクトで「どのような課題があり」「どう乗り越えたのか」というプロセスです。商談の際には、成功事例だけでなく、過去の失敗談やそこから得た教訓について質問してみましょう。誠実にプロセスを語れる企業こそ、信頼できるパートナーです。

視点②:「翻訳力」を見極める

AIの専門家とビジネスの現場、両者の間には深い溝があります。優れたパートナーは、あなたのビジネス上の課題を的確に理解し、それを「どのAI技術を使えば、どう解決できるのか」という言葉に翻訳してくれる能力を持っています。専門用語を並べるのではなく、あなたの言葉で対話し、課題の本質を一緒に探ってくれるかどうかが重要なポイントです。

視点③:「育ててくれる」姿勢があるか

AIは作って終わりではありません。導入後の運用、データの再学習、改善を繰り返すことで、その価値は最大化されます。開発を請け負うだけでなく、導入後のサポート体制や、将来的に自社で運用(内製化)していくための支援プランまで提示してくれるかを確認しましょう。単なる「業者」ではなく、共にAIを「育てる」という長期的な視点を持ったパートナーを選ぶことが、持続的な成功の鍵となります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。