「生成AIを社内業務に導入したいけど、具体的にどう進めればいいの?」

「どんな活用方法があるのか、リスクはないのか知りたい。」

「うちの会社でも使えるのか、成功させるためのポイントが知りたい。」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。近年、ChatGPTに代表される生成AIは、さまざまな業務の効率化や生産性向上に貢献するツールとして注目を集めています。しかし、漠然と導入するだけでは期待した効果は得られず、かえって業務が混乱するリスクもあります。

本記事では、そもそも生成AIとは何かという基礎から、社内での具体的な活用事例、導入する際の注意点、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの会社での生成AI導入のロードマップが見えてくるはずです。

そもそも生成AIとは?種類と代表的なツールを解説【生成AI 社内活用】

生成AIとは、既存のデータから学習し、新たなテキストや画像、音声、動画などを生み出すAIのことです。これまでのAIが特定のタスクをこなすための「識別」や「分類」を主としていたのに対し、生成AIは「創造」という点で大きく異なります。

たとえば、従来のAIは「この画像は猫である」と識別するのに対し、生成AIは「猫の画像を作成する」ことができます。これにより、これまで人間が時間をかけて行っていた創造的な作業を自動化し、生産性を飛躍的に向上させることが可能になりました。

生成AIには、生成するコンテンツの種類に応じてさまざまなタイプがあり、それぞれに代表的なツールが存在します。ここでは、主要な4つの種類とその特徴について解説します。

テキスト生成AI

テキスト生成AIは、ユーザーが入力したプロンプト(指示文)に基づいて、文章やコード、アイデアなどを生成します。自然言語処理技術を基盤としており、人間と自然な対話ができるチャット形式のツールが主流です。議事録の要約、メール文の作成、企画書のたたき台、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用できます。

代表的なツールとしては、OpenAIが開発したChatGPTや、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeなどが挙げられます。これらのツールは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しているため、多岐にわたる質問に回答したり、様々な文体で文章を生成したりすることが可能です。企業のマーケティング部門では、ブログ記事やSNS投稿文の作成に利用されたり、カスタマーサポート部門ではFAQページの自動生成に役立てられたりしています。また、社内ナレッジの整理や新人研修の教材作成にも利用できるため、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。

こちらはGoogleが開発した高性能生成AIモデル「Gemini」について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/google-chatgpt/

画像生成AI

画像生成AIは、テキストや画像データを基に、新たな画像を生成します。イラストやデザイン、写真、アートなど、様々なスタイルの画像を瞬時に作り出すことができます。この技術は、クリエイティブな分野だけでなく、マーケティングや製品開発など多岐にわたる業務で活用が進んでいます。

代表的なツールには、MidjourneyやDALL-E 3、Stable Diffusionなどがあります。たとえば、Midjourneyは高品質なイラストやアートの生成に強みがあり、ゲーム業界やアニメ業界でコンセプトアートの作成に利用されることがあります。DALL-E 3は、ChatGPTと連携してより自然なプロンプトで画像を生成できるため、広告やウェブサイトの素材作成に利用されています。また、Stable Diffusionはオープンソースであるため、個人のクリエイターから企業まで幅広く利用されています。これらのツールを活用することで、デザイン案の複数作成や、プレゼン資料のビジュアル強化、SNS広告の画像作成などが効率的に行えます。

音声生成AI

音声生成AIは、テキストを自然な人間の音声に変換する「テキスト読み上げ(Text-to-Speech)」や、音声の特徴を学習して新たな音声を生成する「音声合成」の技術を指します。これにより、ナレーションやオーディオブック、電話応対システムなど、様々な場面で活用されています。

代表的なツールとしては、ElevenLabsやGoogle Cloud Text-to-Speech、AWS Pollyなどが挙げられます。ElevenLabsは、特に人間の感情やイントネーションを豊かに再現することに強みがあり、プロフェッショナルなナレーション作成に適しています。企業では、eラーニング教材の音声コンテンツ作成や、社内アナウンスの自動化に利用されています。また、コールセンターの自動音声ガイダンスや、電話応対システムの構築にも役立ちます。これにより、人件費を削減しながら、高品質な音声サービスを提供することが可能になります。さらに、複数の言語に対応しているツールも多いため、グローバルなビジネス展開にも貢献します。

動画生成AI

動画生成AIは、テキストや画像、音声データなどから動画を自動生成します。これまで多くの時間とコストがかかっていた動画制作を大幅に効率化できる技術として注目されています。プロモーション動画やマニュアル動画、SNS向けのショート動画など、様々なコンテンツを短時間で作成することが可能になります。

代表的なツールには、Runway Gen-2、Synthesia、Pika Labsなどがあります。Runway Gen-2は、テキストから動画を生成するだけでなく、既存の動画に新たな要素を追加したり、スタイルを変更したりする機能も備えています。これにより、映画制作や広告業界での活用が期待されています。Synthesiaは、アバターを用いたプレゼン動画の作成に特化しており、研修動画や社内広報動画の作成に利用されています。これらのツールを活用することで、専門的なスキルがない社員でも、短時間でプロフェッショナルな動画を作成できます。企業のマーケティング部門では、新製品のプロモーション動画を迅速に作成したり、人事部門では、採用活動向けの会社紹介動画を効率的に制作したりすることが可能です。

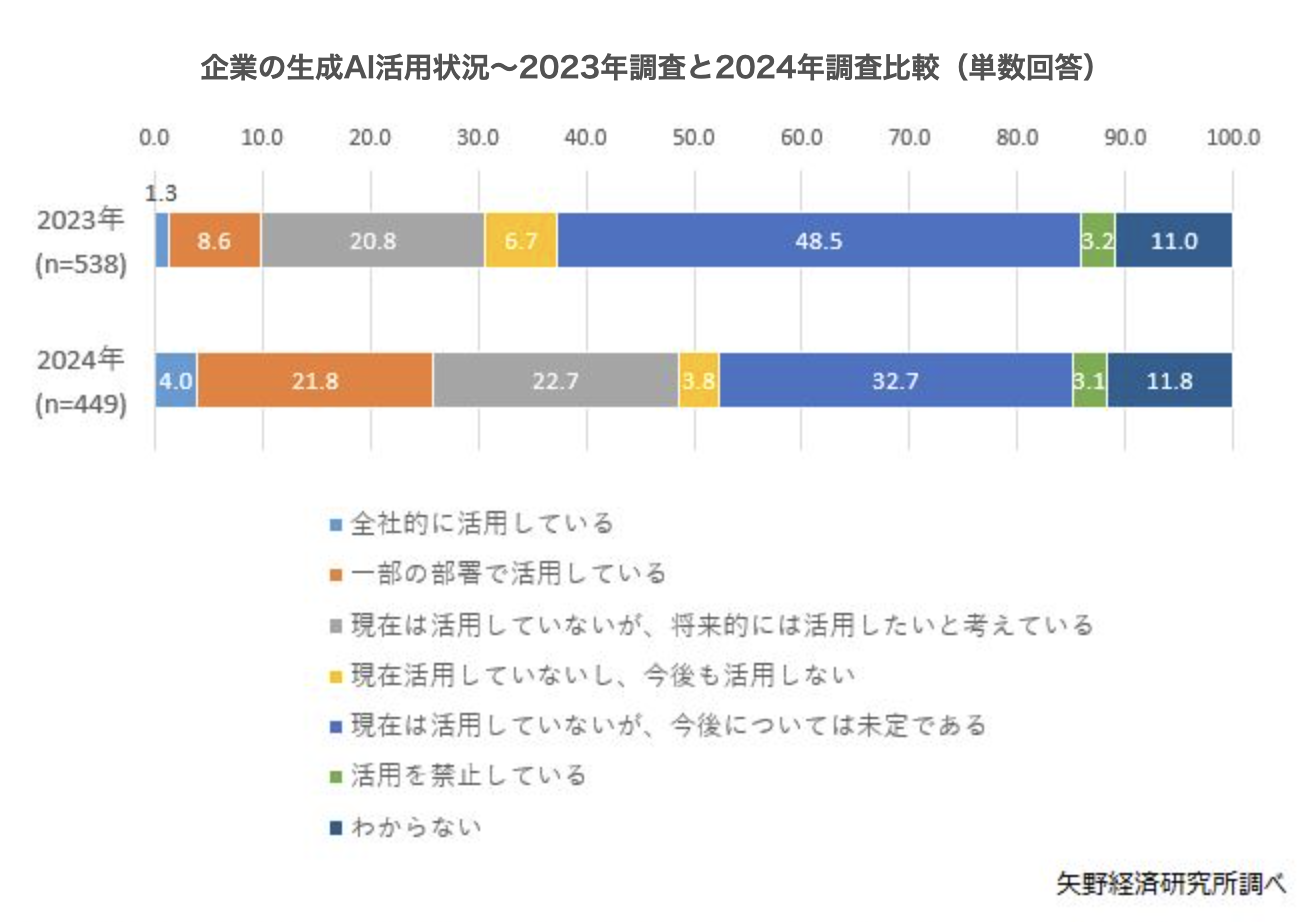

生成AI市場の動向を把握し、導入の意思決定に役立てたい方は、こちらの調査レポートも参考にしてくださいhttps://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3783

生成AIが社内で活用される4つの理由【生成AI 社内活用】

生成AIは、単なる流行り言葉ではなく、企業が抱える多くの課題を解決し、競争力を高めるための強力なツールとなっています。多くの企業で導入が進んでいる背景には、生産性の向上だけでなく、組織文化や働き方そのものを変革する可能性を秘めているからです。

ここでは、生成AIが社内で積極的に活用される主要な4つの理由について、具体的に解説していきます。

①社員の9割が業務効率化を実感

生成AIを導入した企業では、多くの社員が業務効率化を実感しています。特に、ルーチンワークや単純作業の自動化に大きな効果が見られます。たとえば、メールの作成、議事録の要約、データ入力、企画書のたたき台作成など、これまで多くの時間を費やしていた作業を生成AIに任せることで、社員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

ある調査によると、生成AIを活用している社員の9割以上が業務効率が向上したと回答しています。これは、生成AIが特定の業務だけでなく、様々な部署や役職に横断的に活用できるためです。マーケティング担当者はブログ記事のアイデア出しに、営業担当者は顧客への提案資料作成に、人事担当者は採用面接の質問リスト作成にと、それぞれの業務に合わせて柔軟に活用できます。これにより、個人の生産性が向上するだけでなく、組織全体の生産性も底上げされます。

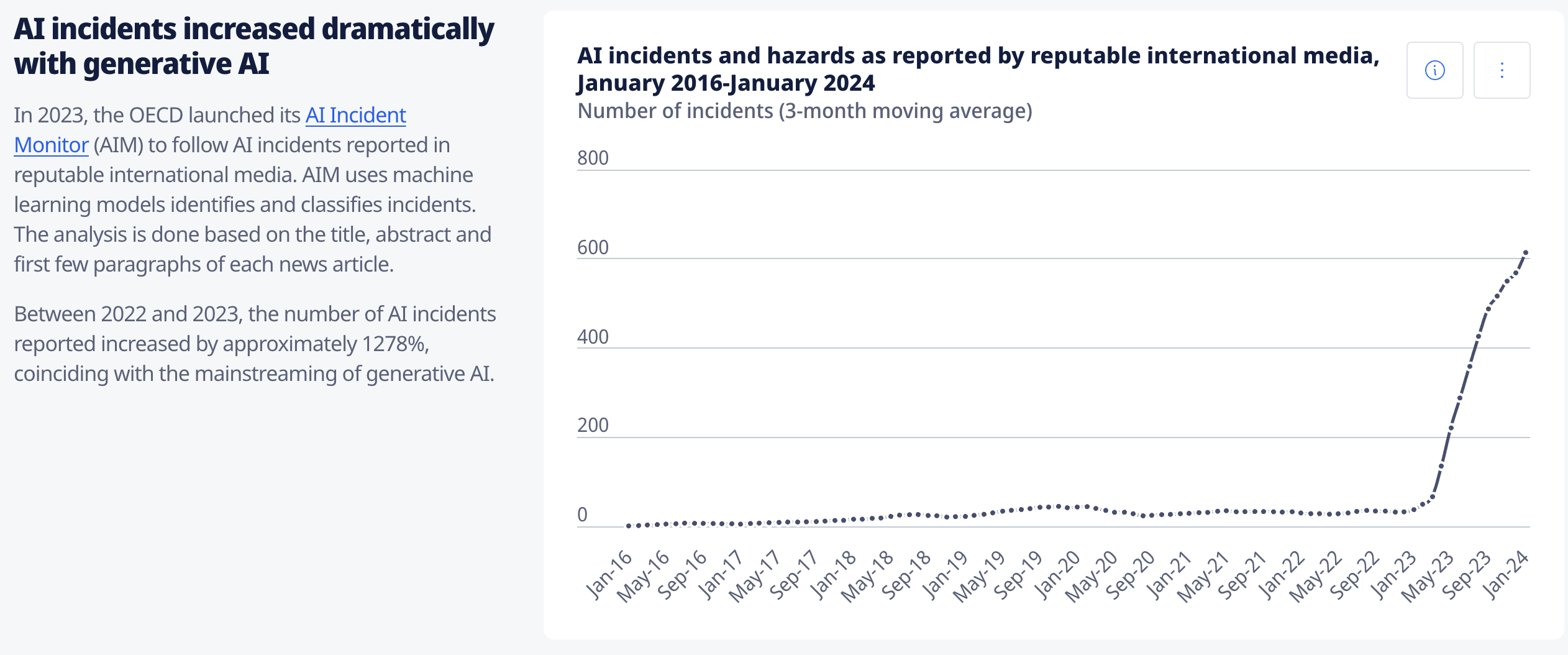

AIの職場での利用が、雇用環境やスキルにどのような影響を与えるか、OECDの調査データを基に解説しています。AIがもたらす変化に備えるためのヒントが得られます。

https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence.html

②業務フローの見直しに繋がる

生成AIの導入は、単に既存の業務を効率化するだけでなく、業務フローそのものを見直すきっかけとなります。AIが特定の作業を自動化することで、その前後のプロセスに無駄がないか、より効率的な新しいフローを構築できないかという視点が生まれます。

たとえば、これまで手作業で行っていたデータ集計やレポート作成をAIが自動化することで、集計結果を分析するプロセスに重点を置くことができます。これにより、より深いインサイトを得て、迅速な意思決定に繋げることが可能です。また、AIを活用することで、部署間の連携を円滑にしたり、情報共有のスピードを上げたりすることもできます。このように、生成AIは業務のあり方を根本から再考し、より効率的で最適な業務プロセスを再構築する機会を提供します。

③担当者のスキルアップになる

生成AIの活用は、社員一人ひとりのスキルアップにも繋がります。AIを使いこなすためには、プロンプトの書き方やAIの特性を理解する必要があります。これらのスキルは、今後のビジネスシーンでますます重要になってくるでしょう。

AIを使いこなす中で、社員は自分の思考を整理し、より論理的かつ明確に指示を出す訓練を自然と行うことになります。これにより、問題解決能力やコミュニケーション能力も向上します。また、AIが生成したアウトプットを評価し、修正する過程で、その分野に関する専門知識やクリティカルシンキングのスキルも磨かれます。このように、生成AIは単なるツールではなく、社員の学習と成長を促進するパートナーとなり得るのです。

④AIに対するアレルギーがなくなる

生成AIの社内活用は、社員のAIに対する抵抗感や「AIアレルギー」を払拭する効果もあります。これまでAIに対して漠然とした不安や恐怖を抱いていた社員も、実際に業務で生成AIを使い、その便利さや効果を実感することで、AIを身近な存在として捉えるようになります。

AIを日常的に利用することで、「AIは仕事を奪う敵」ではなく、「仕事を助けてくれるパートナー」という認識に変わります。これにより、社員のAIリテラシーが自然と向上し、より複雑なAIソリューションの導入や、AIを活用した新しいプロジェクトにも前向きに取り組めるようになります。企業全体としてAIを積極的に活用する文化が醸成され、DX推進の大きな原動力となります。

生成AIによる社内業務の効率化事例10選【生成AI 社内活用】

生成AIは、さまざまな業種や職種で活用されています。ここでは、実際に企業が生成AIを導入し、業務効率化を実現した具体的な事例を10個紹介します。これらの事例は、あなたの会社でも応用できるヒントになるはずです。

①社内問い合わせをAIチャットボットで効率化

社内の人事やITに関する問い合わせは、頻繁に発生し、担当者の対応に多くの時間を要します。生成AIを活用したAIチャットボットを導入することで、これらの定型的な問い合わせに24時間365日自動で対応することが可能になります。

たとえば、交通費精算の方法、有給休暇の申請手順、パソコンのトラブルシューティングなど、よくある質問をAIチャットボットに学習させておくことで、社員はいつでも必要な情報を得られるようになります。これにより、担当者の対応時間を大幅に削減し、社員は迅速に疑問を解決できます。また、AIチャットボットは、問い合わせ内容を分析し、より効率的なFAQの作成や、新たな課題の発見にも繋がります。

②電話応対の工数削減と顧客体験向上

コールセンターやカスタマーサポート部門では、生成AIを活用して電話応対の効率化を図ることができます。AIが顧客からの電話を自動で要約し、要点をオペレーターに提示することで、応対時間を短縮できます。

また、AI音声アシスタントを導入することで、簡単な問い合わせはAIが自動で対応し、複雑な問い合わせのみをオペレーターに繋ぐといった運用も可能です。これにより、オペレーターはより専門的な対応に集中でき、顧客の待ち時間も削減されるため、顧客体験の向上に繋がります。さらに、AIが会話を分析し、顧客の感情を読み取ることで、より適切な対応をサポートすることも可能です。

③ハイパフォーマンス人材のトークスクリプト分析

営業やカスタマーサポートにおいて、高いパフォーマンスを出している社員のトークスクリプトは、組織全体のナレッジとして非常に価値があります。生成AIは、これらの会話データを分析し、成功要因を特定することができます。

たとえば、AIが成約率の高い営業担当者の会話を文字起こしし、使用されたキーワードや話し方の特徴を抽出・分析します。これにより、効果的なトークスクリプトや質問のタイミングなどを導き出し、他の社員に共有することができます。これにより、組織全体の営業力や応対品質を底上げすることが可能になります。また、新入社員の研修にも活用でき、効率的なスキル習得をサポートします。

④AIアシスタントによるサービス仕様の素早い確認

複雑なサービスや製品を扱う企業では、担当者が最新の仕様や機能について素早く確認することが求められます。生成AIを活用した社内向けAIアシスタントを導入することで、この課題を解決できます。

製品マニュアルや技術資料、FAQなどをAIに学習させておくことで、「〇〇機能の仕様は?」といった質問に瞬時に回答させることができます。これにより、担当者は膨大な資料の中から必要な情報を探す手間が省け、顧客対応や開発業務に集中できます。特に、新製品のリリースや仕様変更が頻繁に行われる業界では、この効率化は大きなメリットとなります。また、AIアシスタントは、新入社員のオンボーディングにも役立ち、早期の戦力化をサポートします。

⑤紙資料の電子化と横断検索の実現

多くの企業には、契約書や請求書、過去の会議資料など、膨大な紙の資料が蓄積されています。これらの資料は、必要な時に探すのが困難で、業務効率を低下させる要因となります。生成AIは、OCR(光学文字認識)技術と組み合わせることで、この課題を解決します。

紙資料をスキャンしてデジタルデータ化し、生成AIが内容を読み込んでテキスト化します。これにより、キーワード検索で瞬時に目的の情報を探し出すことが可能になります。さらに、複数の資料を横断的に検索し、関連する情報をまとめて抽出することもできます。これにより、過去の知見を素早く活用し、意思決定のスピードを上げることができます。また、物理的な保管スペースも削減でき、コスト削減にも繋がります。

⑥社内AIチャットによる情報検索の効率化

企業内には、マニュアル、ナレッジベース、過去のプロジェクト資料など、膨大な情報が分散して存在しています。必要な情報を探すために多くの時間を費やしてしまうことは、多くの企業で共通の課題です。

生成AIを活用した社内AIチャットを導入することで、社員は自然言語で質問するだけで、必要な情報に瞬時にアクセスできます。たとえば、「〇〇プロジェクトの最終報告書はどこにある?」や「△△製品の最新の売上データは?」といった質問に、AIが関連資料を検索して回答を提示します。これにより、情報検索にかかる時間を大幅に短縮し、業務をスムーズに進めることができます。特に、リモートワークが普及する中で、この種のツールは情報共有の効率化に不可欠な存在となっています。

⑦ドキュメント作成の自動化

議事録、報告書、企画書、メールなど、業務で作成するドキュメントは多岐にわたります。これらの作成に多くの時間が費やされている現状があります。生成AIは、これらのドキュメント作成を自動化し、社員の負担を軽減します。

たとえば、会議の音声を文字起こしし、要点をまとめた議事録を自動で作成することができます。また、キーワードや概要を入力するだけで、企画書のたたき台やプレゼン資料の原稿を生成することも可能です。これにより、社員はドキュメント作成にかかる時間を削減し、本来の業務に集中できます。さらに、AIが生成したドキュメントは、文法や表現が洗練されているため、品質の向上にも繋がります。

⑧コールセンターにおける応答率向上

コールセンターでは、顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応することが重要です。しかし、ベテランオペレーターの知識やスキルに依存する部分が大きく、応対品質にばらつきが生じることがあります。

生成AIを活用することで、オペレーターの業務をサポートし、応答率を向上させることができます。たとえば、AIが顧客の問い合わせ内容をリアルタイムで分析し、最適な回答や関連情報をオペレーターの画面に提示します。これにより、オペレーターは素早く正確な情報を提供でき、応答時間を短縮できます。また、AIが過去の会話データを学習することで、より複雑な問い合わせにも対応できるようになり、顧客満足度の向上に繋がります。

⑨技術伝承と新規用途探索の推進

多くの企業が抱える課題の一つに、ベテラン社員が持つ専門知識やノウハウの技術伝承があります。生成AIは、これらの暗黙知を形式知化し、組織全体で共有することを可能にします。

たとえば、ベテラン社員のインタビューを録音・録画し、AIが内容を文字起こし・要約してナレッジベースを作成します。これにより、誰でもその知識にアクセスできるようになります。また、生成AIは、過去の膨大な研究データや特許情報を分析し、新たな技術や製品の用途を探索する手助けもします。これにより、イノベーションを促進し、企業の競争力を高めることができます。

⑩建物のデザイン案を自動生成

建築やデザイン業界では、クライアントの要望に合わせて様々なデザイン案を作成する必要があります。この作業には多くの時間と労力が必要となります。生成AIは、このプロセスを劇的に効率化します。

たとえば、クライアントの要望(例:自然光を取り入れた、ミニマリストなリビングルーム)をテキストで入力するだけで、AIが複数のデザイン案を生成します。これにより、デザイナーはアイデア出しの時間を短縮し、クライアントとのコミュニケーションや細部の調整に集中できます。生成されたデザイン案は、インスピレーションを得るためのたたき台としても非常に有用です。これにより、デザインの品質を維持しながら、プロジェクトの進行スピードを上げることが可能になります。

生成AIを社内活用する際の注意点とリスク【生成AI 社内活用】

生成AIは非常に便利なツールですが、安易に導入すると様々なリスクに直面する可能性があります。特に、企業として利用する場合には、事前にこれらのリスクを理解し、対策を講じることが不可欠です。

ここでは、生成AIを社内活用する際に特に注意すべき4つのリスクについて解説します。

①情報セキュリティのリスク

生成AIの利用において最も大きなリスクの一つが、情報セキュリティです。多くの生成AIサービスは、ユーザーが入力したデータを学習データとして利用することがあります。これにより、機密情報や個人情報が意図せず外部に流出してしまう可能性があります。

たとえば、企業の顧客情報や未公開の製品情報などをプロンプトに含めてしまうと、その情報がAIモデルの学習に利用され、他のユーザーの回答に反映されてしまうリスクがあります。このため、企業で生成AIを利用する際には、入力するデータの種類を厳しく制限したり、セキュリティ対策が万全なクローズドな環境で利用したりするなどの対策が必要です。また、従業員に対して情報セキュリティに関するガイドラインを徹底し、意識を高めることも重要です。

②ハルシネーションのリスク

生成AIは、あたかも事実であるかのように、でたらめな情報を生成することがあります。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、生成AIの最大の課題の一つです。AIは、学習データに基づいて最もらしい文章を生成するため、誤った情報であっても自信満々に回答することがあります。

たとえば、存在しない法律や事実を基にしたレポートを生成したり、間違ったデータを引用したりする可能性があります。これにより、誤った情報に基づいて重要な意思決定を下してしまうリスクがあります。このため、生成AIが生成したアウトプットは、必ず人間の目でファクトチェックを行い、その内容を鵜呑みにしないことが極めて重要です。特に、機密性の高い情報や、正確性が求められる業務で利用する際には、このリスクを十分に認識しておく必要があります。

ChatGPTでハルシネーションを防ぐ方法!原因、対策、今後の展望を解説https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

③データ集約における課題

生成AIを効果的に活用するためには、社内の様々なデータを一元的に集約し、AIが学習できる形に整える必要があります。しかし、多くの企業では、データが部署ごとにサイロ化していたり、異なるフォーマットで管理されていたりするため、このデータ集約が大きな課題となります。

たとえば、営業データはExcel、顧客サポートの履歴は別のシステム、技術資料はPDFファイルなど、データがバラバラに管理されていると、AIに効率的に学習させることができません。この課題を解決するためには、まずデータ管理のルールを策定し、全社的にデータを標準化・一元管理する取り組みが必要です。これは時間と労力のかかる作業ですが、生成AIのポテンシャルを最大限に引き出すためには不可欠なステップとなります。

④ネットワークにおける課題

生成AIの利用には、大量のデータをやり取りするための高速かつ安定したネットワーク環境が必要です。特に、画像生成AIや動画生成AIなど、大容量のデータを扱う場合には、ネットワークの遅延や不安定さが業務効率を阻害する可能性があります。

多くの従業員が同時に生成AIを利用すると、ネットワークに負荷がかかり、他の業務に支障をきたす可能性も考えられます。このため、社内のネットワークインフラを見直し、必要に応じて増強する検討が必要です。また、リモートワーク環境での利用も考慮し、自宅のネットワーク環境に依存しないような対策を講じることも重要です。VPN(仮想プライベートネットワーク)の利用や、帯域幅の確保など、事前に計画を立てておくことが求められます。

生成AIの社内活用を成功に導くポイント【生成AI 社内活用】

生成AIを導入する際、ただツールを導入するだけでは成功しません。企業の文化や業務プロセスに深く根ざし、社員が積極的に活用できる環境を整えることが重要です。

ここでは、生成AIの社内活用を成功に導くための6つの重要なポイントを解説します。

①導入目的と業務内容を明確にする

生成AIを導入する前に、まず「なぜ生成AIを導入するのか」「どの業務を効率化したいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。漠然と「業務効率化」を目指すのではなく、「顧客対応にかかる時間を〇%削減する」「マーケティングコンテンツの作成時間を〇時間短縮する」といった具体的な目標を設定することが重要です。

目的が明確になれば、それに適した生成AIツールや活用方法が見えてきます。たとえば、顧客対応の効率化が目的ならAIチャットボット、コンテンツ作成の効率化ならテキスト生成AIや画像生成AI、といった具合です。目的を明確にすることで、導入後の効果測定も容易になり、投資対効果を把握しやすくなります。

②目的に合わせたツールを選定する

目的が明確になったら、それに最適な生成AIツールを選定します。世の中には様々な生成AIツールが存在し、それぞれに得意なことや特徴があります。

たとえば、高度な言語処理や複雑なタスクをこなしたい場合は、ChatGPTやGeminiのような高性能なモデルが適しています。一方、特定の業務に特化したソリューションを探している場合は、専門のAIチャットボットサービスや、特定のタスクを自動化するツールが有効です。また、セキュリティ要件が厳しい場合は、オンプレミス環境やプライベートクラウドで利用できるモデルも検討する必要があります。自社の予算、セキュリティポリシー、そして何よりも目的に合わせて、最適なツールを選びましょう。

③社員のAIリテラシーを向上させる

生成AIを効果的に活用するためには、社員一人ひとりのAIリテラシーを向上させることが不可欠です。AIがどういうものか、どのようなことに使えて、どのようなリスクがあるのかを社員が理解していなければ、ツールの導入は進みません。

研修やワークショップを実施し、AIの基本概念、ツールの使い方、プロンプトエンジニアリングのコツなどを教えることが有効です。これにより、社員はAIに対する抵抗感をなくし、自ら積極的に活用するようになります。また、社内で生成AIの成功事例を共有する場を設けることで、他の社員のモチベーションを高めることもできます。

④運用ルールとガイドラインを策定する

生成AIを社内で利用する際には、必ず運用ルールとガイドラインを策定する必要があります。特に、情報セキュリティと著作権に関するルールは重要です。

「機密情報や個人情報は入力しない」「生成された文章や画像をそのまま使用せず、必ずファクトチェックを行う」「著作権に配慮して、生成されたコンテンツの利用範囲を定める」といった具体的なルールを明確に定め、全社員に周知徹底します。これにより、情報漏えいや著作権侵害などのリスクを未然に防ぐことができます。また、ガイドラインは、社員が安心してAIを利用できる環境を構築するためにも不可欠です。

⑤社内での成功事例を共有する

生成AIの導入初期は、活用方法がわからず、なかなか利用が進まないことがあります。この課題を解決するためには、社内で生まれた小さな成功事例を積極的に共有することが非常に有効です。

「営業部の〇〇さんが、AIを使って提案書作成時間を50%削減した」「人事部の△△さんが、AIで採用面接の質問リストを作成し、業務効率が上がった」といった具体的な事例を社内ポータルやニュースレターで発信することで、他の社員は「自分も使ってみよう」というモチベーションを持つようになります。成功事例を共有する文化を醸成することで、生成AIの活用が全社的に広まります。

⑥気軽に相談できる専任チームを置く

生成AIの導入・運用には、専門的な知識やスキルが必要です。社員が気軽に質問や相談ができるように、専任のチームや担当者を設けることが重要です。

このチームは、AIツールの使い方に関するサポートだけでなく、新たな活用方法の提案や、技術的な課題の解決も担当します。社員が困ったときにすぐに助けを求められる環境があることで、AIの利用が途中で頓挫するのを防ぎ、定着を促すことができます。また、このチームが全社のAI活用状況を把握し、より効果的な戦略を立てるための中心的な役割を担います。

なぜ、あなたの会社はAIを「使いこなせない」のか?

多くの企業が生成AIを導入する一方で、「使い方がわからない」「結局、何に使えばいいの?」という声も少なくありません。実は、この課題はAIツールそのものにあるのではなく、**「AIを使いこなすための”型”がない」**ことに起因します。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究が示すように、ただAIに答えを求め続けるだけでは、人間の思考力や創造性はかえって低下してしまいます。AIを「答えを出す機械」として使うか、「思考を鍛えるパートナー」として使うか、この違いが、企業全体の生産性に大きな差を生み出します。

AIを真に活用する企業は、単にツールを導入するのではなく、「思考を整理し、AIと共同でアウトプットを生み出す」ための新しい業務プロセスを構築しています。しかし、この「型」をゼロから自社で作り上げるのは非常に困難です。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。