「生成AIを導入したいけど、費用がどれくらいかかるか分からず不安…。」

「生成AIの導入費用の相場や内訳が不明で、社内で予算を立てられない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIの導入費用の相場を導入形態別に解説し、具体的な費用の内訳や種類別の費用、コストを抑えるポイントまで詳しくご紹介します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、多くの企業様からご相談いただく内容をもとに解説しました。

この記事を最後まで読めば、自社に合った生成AIの導入方法と、そのために必要な費用の全体像が明確になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

生成AI導入費用を知る前に|生成AIを業務に取り入れるメリット

生成AIの導入費用を検討する前に、まず生成AIがもたらすメリットを理解することが重要です。メリットを把握することで、費用対効果を正しく評価し、導入の意思決定に役立てることができます。

主なメリットは以下の3つです。

- 業務効率化

- コスト削減

- 新たな価値創造

これらのメリットを理解することで、導入費用の投資価値を判断しやすくなります。それでは、1つずつ順に解説します。

業務効率化

生成AIを導入する最大のメリットの一つは、業務効率化です。

これまで人間が時間をかけて行っていた定型業務や情報処理タスクを、生成AIに任せることで自動化できます。

たとえば、日報の作成、議事録の要約、メールの文面作成といった日常的なタスクは、生成AIが得意とする領域です。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上に繋がります。

また、膨大な資料の中から必要な情報を探し出すリサーチ業務やデータ分析も、生成AIを使えば瞬時に完了させることが可能です。

これにより、意思決定のスピードが向上し、ビジネスチャンスを逃すリスクを低減できます。

コスト削減

生成AIの導入は、中長期的に見て大幅なコスト削減に繋がります。

業務効率化によって、これまで特定の業務に割いていた人的リソースを他の重要な業務に再配置できるため、実質的な人件費の削減が可能です。

特に、24時間365日対応が求められるカスタマーサポート業務などにチャットボットを導入すれば、人件費を抑えながらも顧客満足度を維持、向上させることができます。

また、生成AIはヒューマンエラーを減らす効果も期待できます。

たとえば、データ入力や検品作業など、人間が行うと集中力の低下からミスが発生しやすい業務も、AIは正確にこなし続けます。

これにより、ミスによる手戻りや損失を防ぎ、結果として無駄なコストの発生を抑制することに繋がるのです。

新たな価値創造

生成AIは、既存業務の効率化やコスト削減だけでなく、新たなビジネスチャンスや価値を創造する強力なツールにもなります。

膨大な顧客データや市場トレンドを分析させることで、これまで人間では気づけなかった新たなニーズやインサイトを発見できる可能性があります。

これらのインサイトを基に、新商品の開発やサービスの改善、パーソナライズされたマーケティング戦略の立案などが可能になります。

たとえば、顧客の購買履歴や行動パターンを分析し、一人ひとりに最適化された商品を提案するレコメンドシステムを構築することで、顧客体験を向上させ、売上増加に貢献します。

このように、生成AIは守りの業務改善だけでなく、攻めの事業展開においても重要な役割を果たし、企業の競争力を高める原動力となるのです。

生成AIの導入費用相場は?導入形態別に解説

生成AIの導入費用は、その導入形態によって大きく異なります。自社の目的や予算、技術力に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な3つの導入形態別に、生成AI導入費用の相場を解説します。

- 既存ツールの導入(SaaS)

- カスタマイズ開発

- 内製化

それぞれのメリット・デメリットと費用の目安を把握し、自社に合った導入形態を検討しましょう。

既存ツールの導入(SaaS)

SaaS(Software as a Service)として提供されている既存の生成AIツールを導入する方法は、最も手軽で低コストな選択肢です。

開発は不要で、契約後すぐに利用を開始できます。

費用は月額課金制が一般的で、個人向けのプランであれば数千円から、法人向けのプランでも数万円から数十万円程度が相場です。

代表的なツールには、文章生成の「ChatGPT」や「Microsoft Copilot」、画像生成の「Midjourney」などがあります。

これらのツールは、メール作成、資料作成、マーケティングコンテンツの生成など、汎用的な業務にすぐに活用できる点が魅力です。

ただし、機能がパッケージ化されているため、自社の特定の業務フローに合わせた細かなカスタマイズは難しい場合があります。

まずはスモールスタートで生成AIの効果を試してみたい、専門知識がなくてもすぐに使いたい、という企業におすすめの方法です。

ChatGPT企業向け導入ガイド!料金、セキュリティ、活用事例、サービス14選を網羅解説https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

カスタマイズ開発

自社の特定の課題解決や業務プロセスに特化した生成AIを導入したい場合は、外部の開発会社に依頼してカスタマイズ開発を行う方法があります。

この場合、要件定義から設計、開発、テスト、導入までを一貫して依頼することになります。

費用はプロジェクトの規模や複雑さによって大きく変動し、数百万円から数千万円、場合によっては億単位になることもあります。

たとえば、製造業における製品の外観検査AIや、金融機関向けの不正検知システムなどがこれに該当します。

SaaSツールでは対応できない、自社独自のデータや業務ロジックを組み込むことができるため、高い導入効果が期待できる点が最大のメリットです。

一方で、開発期間が長く、コストも高額になるため、導入目的と費用対効果を慎重に見極める必要があります。PoC(概念実証)で小規模な検証を行ってから本格開発に進むのが一般的です。

内製化

自社内にAIエンジニアやデータサイエンティストなどの専門チームを組成し、生成AIを開発・運用する方法です。

この場合、主な費用は開発チームの人件費や、高性能なサーバー(GPU)、クラウドサービスの利用料などになります。

初期投資は高額になりがちですが、一度開発体制を構築すれば、外部に依存することなく、迅速な開発や改善、複数のAIプロジェクトの展開が可能になります。

長期的に見れば、外部委託に比べてトータルコストを抑えられる可能性があります。

また、開発プロセスを通じて得られる知見やノウハウが社内に蓄積されるため、企業の技術的な競争力を高める上でも非常に有効です。

ただし、高度な専門知識を持つ人材の採用や育成が不可欠であり、多くの企業にとってハードルが高い選択肢と言えるでしょう。

生成AIの導入費用に含まれる費用の内訳

生成AIの導入費用を考える際、ツールの利用料や開発費だけでなく、さまざまな費用が発生することを理解しておく必要があります。

ここでは、生成AIの導入費用に含まれる主な費用の内訳を解説します。

- 人件費

- データの収集と加工(アノテーション)

- ソフトウェアやハードウェアの費用

- コンサルティング費用

- 運用・保守費用

これらの内訳を把握することで、より正確な予算計画を立てることができます。

人件費

人件費は、特にカスタマイズ開発や内製化において、導入費用の中で最も大きな割合を占める要素です。

AIプロジェクトには、プロジェクト全体を管理するプロジェクトマネージャー、AIモデルを設計・開発するAIエンジニアやデータサイエンティスト、そして実際にシステムを構築するソフトウェアエンジニアなど、多様な専門家が必要です。

これらの職種は専門性が高く、人材市場での価値も高いため、人件費は高額になる傾向があります。

SaaSを導入する場合でも、ツールを選定し、社内での活用方法を検討・推進する担当者の人件費は考慮に入れるべきです。

プロジェクトの規模や期間、関わる人員の数によって人件費は大きく変動するため、計画段階で必要な役割と人員を明確にしておくことが重要です。

データの収集と加工(アノテーション)

生成AI、特に独自のモデルを開発する場合、その性能は学習させるデータの質と量に大きく依存します。

そのため、AIに学習させるためのデータを収集し、利用可能な形式に整理・加工する作業が必要になります。

特に、画像認識AIなどで必要となる「アノテーション」と呼ばれる作業は、画像に写っている物体に「これは犬」「これは猫」といったラベルを付ける地道な作業であり、多くの時間と人手が必要です。

このデータ収集・加工のフェーズは、AI開発プロジェクト全体のコストと期間に大きな影響を与えます。

自社で対応できない場合は、アノテーション作業を専門に行う外部サービスを利用することもあり、その場合は別途費用が発生します。

質の高いAIを開発するためには、このデータ準備のコストを軽視してはいけません。

ソフトウェアやハードウェアの費用

生成AIの開発や運用には、専門的なソフトウェアや高性能なハードウェアが必要です。

ソフトウェア費用としては、開発に使用するプログラミング言語のライブラリやフレームワーク自体はオープンソースで無料のものが多いですが、開発環境(IDE)やプロジェクト管理ツール、各種APIの利用料などが発生します。

ハードウェア費用で特に重要なのが、AIの学習や推論に不可欠なGPU(Graphics Processing Unit)です。

高性能なGPUは非常に高価であり、自社でサーバーを構築する場合は大きな初期投資となります。

このコストを抑えるため、多くの企業はAWS(Amazon Web Services)やGoogle Cloud、Microsoft Azureといったクラウドプラットフォームを利用します。

クラウドを利用すれば、必要な時に必要な分だけリソースを借りることができるため、初期投資を抑えつつ柔軟な開発環境を構築できます。

コンサルティング費用

自社にAI導入のノウハウがない場合や、どの業務にAIを適用すれば効果的か分からない場合には、外部の専門コンサルタントに依頼することが有効です。

コンサルタントは、企業の現状分析から課題の特定、導入すべきAI技術の選定、費用対効果の算出、導入計画の策定までを支援してくれます。

コンサルティング費用は、依頼する企業の規模やコンサルタントの専門性、支援期間によって異なりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。

専門家の客観的な視点を取り入れることで、プロジェクトの方向性を誤るリスクを減らし、導入の成功確率を高めることができます。

初期段階で適切な投資を行うことで、結果的に無駄な開発コストや時間の浪費を防ぐことに繋がるため、非常に重要な費用と言えます。

運用・保守費用

生成AIは、一度導入すれば終わりではありません。

安定して稼働させ、継続的に高いパフォーマンスを維持するためには、運用・保守費用が必要になります。

これには、システムが正常に動作しているかを監視する費用、AIモデルの精度が時間と共に劣化していないかを定期的にチェックし、必要に応じて再学習させる費用、OSやミドルウェアのアップデートに対応する費用などが含まれます。

また、利用するクラウドサービスの利用料や、データのバックアップ費用も継続的に発生します。

運用・保守費用は、システムの規模や複雑さに応じて、開発費用の年間10%〜20%程度が目安と言われています。

導入計画を立てる際には、このランニングコストも必ず予算に組み込んでおくことが、長期的な安定運用には不可欠です。

種類別の生成AI導入費用

生成AIと一言で言っても、その種類はさまざまで、解決したい課題によって導入すべきAIは異なります。

ここでは、代表的な4つの種類のAIについて、それぞれの用途と種類別の生成AI導入費用を解説します。

- チャットボット

- 画像認識・外観検査

- 需要予測

- 音声認識・議事録作成

自社の目的に合ったAIの種類と、その費用感を把握しましょう。

チャットボット

チャットボットは、Webサイトやビジネスチャットツール上で、ユーザーからの質問に自動で応答するAIです。

顧客からのよくある質問への対応、社内の問い合わせ対応、予約受付などを自動化するために導入されます。

SaaS型のツールを導入する場合、費用は月額数万円から数十万円程度が相場です。比較的低コストで始められ、24時間対応が可能になるため、顧客満足度の向上とオペレーターの負担軽減に繋がります。

一方、自社のデータベースと連携させたり、より複雑な対話シナリオを実装したりするカスタマイズ開発を行う場合は、数百万円以上の開発費用がかかることもあります。

まずはSaaSでスモールスタートし、効果を見ながら機能拡張やカスタマイズを検討するのが良いでしょう。

画像認識・外観検査

画像認識AIは、画像や動画の中から特定の物体、人物、文字などを識別・検出する技術です。

特に製造業の工場ラインにおいて、製品の傷や汚れ、欠陥などを自動で検出する「外観検査」に活用されています。

これまで熟練の作業員が目視で行っていた検査を自動化することで、検査精度の向上と均質化、人件費の削減、生産性の向上を実現します。

画像認識AIは、検査対象や環境に合わせて個別に開発する必要があるため、導入形態はカスタマイズ開発がほとんどです。

そのため、導入費用は高額になる傾向があり、数百万円から数千万円規模の投資が必要となります。

PoC(概念実証)を通じて、費用対効果を慎重に検証することが重要です。

需要予測

需要予測AIは、過去の販売実績、天候、経済指標、SNSのトレンドといった様々なデータを分析し、将来の商品やサービスの需要を高い精度で予測する技術です。

小売業や製造業において、過剰在庫や品切れを防ぎ、在庫を最適化するために活用されます。

これにより、廃棄ロスの削減やキャッシュフローの改善、販売機会損失の防止に繋がります。

需要予測AIも、扱うデータや予測モデルが企業ごとに異なるため、カスタマイズ開発が一般的です。

導入費用は、分析するデータの種類や量、予測モデルの複雑さによって変動しますが、数百万円からが目安となります。

正確な需要予測は経営判断に直結するため、費用対効果の高い投資と言えます。

音声認識・議事録作成

音声認識AIは、人間の話し言葉をリアルタイムでテキストに変換する技術です。

コールセンターでの通話内容の自動記録や、会議の議事録作成、動画コンテンツの字幕生成などに活用されています。

これにより、議事録作成にかかる時間や手間を大幅に削減し、従業員はより重要な業務に集中できます。

また、通話内容をテキスト化して分析することで、顧客のニーズを把握したり、応対品質を評価したりすることも可能です。

SaaS型のツールであれば、月額数千円から数万円で利用できるものが多く、手軽に導入できます。

特定の専門用語に対応させたい、あるいは高いセキュリティが求められる場合は、数百万円以上の費用でカスタマイズ開発を行うこともあります。

生成AI導入費用を抑えるためのポイント

生成AIの導入には多額の費用がかかることもありますが、工夫次第でコストを抑えることが可能です。

ここでは、生成AI導入費用を効果的に抑えるための4つのポイントを紹介します。

- 補助金・助成金を活用する

- スモールスタートで導入する

- SaaSを導入する

- 自社開発を取り入れる

これらのポイントを参考に、賢くコストを管理しながらAI導入を進めましょう。

補助金・助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)や生産性向上を支援するため、さまざまな補助金や助成金制度を用意しています。

代表的なものに「IT導入補助金」があり、AIツールなどのソフトウェア導入費用の一部が補助されます。

これらの制度を活用することで、初期導入費用を大幅に軽減することが可能です。

補助金・助成金には、それぞれ対象となる経費や申請要件、期間が定められています。

自社の導入計画がどの制度に合致するかを事前に調査し、積極的に活用を検討しましょう。

公募期間が限られている場合が多いため、常に最新の情報をチェックしておくことが重要です。

商工会議所や専門家のアドバイスを受けながら申請準備を進めることも有効です。

スモールスタートで導入する

いきなり全社的に大規模なAIシステムを導入しようとすると、莫大な費用がかかるだけでなく、失敗したときのリスクも大きくなります。

そこで有効なのが「スモールスタート」です。

まずは、特定の部署や限定的な業務範囲でAIを導入し、その効果を測定・検証します。

たとえば、営業部の報告書作成業務や、マーケティング部のSNS投稿文作成など、成果が見えやすい小さな領域から始めるのがおすすめです。

ここで成功体験とノウハウを蓄積し、費用対効果を確認した上で、徐々に対象範囲を拡大していくことで、無駄な投資を避け、着実にAI導入を進めることができます。

このアプローチは、現場の抵抗感を和らげ、全社的な理解を得やすくするというメリットもあります。

SaaSを導入する

コストを抑えて迅速に生成AIを導入したい場合、SaaSツールの活用が最も効果的な選択肢の一つです。

SaaSは、自社でサーバーやソフトウェアを開発・保有する必要がなく、月額料金を支払うだけで利用できるため、高額な初期開発費用がかかりません。

インフラの運用・保守もサービス提供者が行うため、ランニングコストも比較的安価に抑えられます。

現在では、文章生成、画像生成、議事録作成など、さまざまな業務に対応した多種多様なSaaSツールが存在します。

まずは無料トライアルなどを活用して複数のツールを試し、自社の課題解決に最も貢献しそうなサービスを選定するのが良いでしょう。

カスタマイズ性は低いものの、まずは「AIで何ができるのか」を社内で体験し、AI活用の文化を醸成する第一歩として非常に有効です。

自社開発を取り入れる

長期的かつ継続的にAIを活用していく計画がある場合、可能な範囲で自社開発(内製化)を取り入れることも、トータルコストを抑える上で有効な戦略です。

外部の開発会社にすべてを委託すると、開発費用だけでなく、その後の改修や機能追加のたびにコストが発生します。

一方、社内に専門知識を持つ人材がいれば、一部の開発や運用を内製化することで、外部への支払いを削減できます。

たとえば、SaaSツールを導入しつつ、そのAPIを利用して自社システムと連携させる部分だけを内製化するといったハイブリッドなアプローチも考えられます。

もちろん、人材の採用・育成にはコストがかかりますが、一度体制を整えれば、社内にノウハウが蓄積され、より迅速かつ柔軟にAI活用を進められるようになります。

生成AI導入で失敗しないためのポイント

生成AIの導入は、ただツールを入れれば成功するわけではありません。計画段階での準備が不十分だと、高額な費用をかけたにもかかわらず、期待した効果が得られないという事態に陥りがちです。

ここでは、生成AI導入で失敗しないために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

- 導入目的を明確にする

- コスト・予算を明確にする

- 現場と開発会社の連携を密にする

これらのポイントを意識することで、プロジェクトの成功確率を格段に高めることができます。

導入目的を明確にする

生成AI導入プロジェクトで最も重要なのは、「何のためにAIを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「流行っているから」「競合が導入したから」といった曖昧な理由で始めると、プロジェクトの方向性が定まらず、現場で使われないシステムが出来上がってしまうリスクがあります。

「カスタマーサポートの問い合わせ対応時間を30%削減する」「製造ラインでの不良品検知率を99.9%まで高める」のように、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することが不可欠です。

目的が明確であれば、導入すべきAIの種類や必要な機能、開発の優先順位もおのずと決まってきます。

この目的設定は、経営層だけでなく、実際にAIを利用する現場の従業員も交えて議論し、共通の認識を持つことが成功の鍵です。

コスト・予算を明確にする

導入目的と並行して、かけられるコストと予算の上限を明確にすることも重要です。

生成AIの導入には、初期費用だけでなく、運用・保守費用というランニングコストも継続的に発生します。

「どれくらいの投資で、どれくらいのリターン(効果)を見込むのか」という投資対効果(ROI)の視点を持ち、現実的な予算計画を立てる必要があります。

SaaSの月額費用、カスタマイズ開発の見積もり、内製化する場合の人件費やインフラ費用など、考えられるコストをすべて洗い出し、総額を把握しておきましょう。

また、PoC(概念実証)のように、本格導入前にお試しで検証するための予算を別途確保しておくことも、リスク管理の観点から有効です。

予算が不明確なままプロジェクトを進めると、途中で資金が尽きたり、想定外のコストが発生して計画が頓挫する可能性があります。

現場と開発会社の連携を密にする

カスタマイズ開発を行う場合、実際にAIシステムを利用する現場の従業員と、システムを開発する会社(または社内の開発チーム)との間で、密なコミュニケーションを取ることが極めて重要です。

開発側は技術的な視点に偏りがちで、現場の実際の業務フローや課題を完全には理解できていないことがあります。

一方で、現場側は「こんな機能があったら便利」という理想はあっても、技術的な実現可能性を判断できません。

定期的なミーティングを設け、開発の進捗を共有し、現場からのフィードバックを積極的に取り入れるサイクルを回すことが不可欠です。

プロトタイプ(試作品)を早い段階で現場に使ってもらい、意見を反映させながら開発を進める「アジャイル開発」のような手法も有効です。

現場が「自分たちのためのシステムだ」と感じられるようなプロセスを経ることで、導入後の定着率も格段に高まります。

生成AI導入の流れ

生成AIの導入を成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。

ここでは、一般的な生成AI導入のプロセスを4つのステップに分けて解説します。

- 1.構想・課題の特定

- 2.PoC(概念実証)

- 3.実装・開発

- 4.運用

この流れを理解することで、自社が今どの段階にいるのかを把握し、次に行うべきことを明確にできます。

1.構想・課題の特定

最初のステップは、AI導入の構想を練り、解決すべき課題を特定するフェーズです。

まず、自社の経営戦略や事業目標を再確認し、その達成に向けてAIをどのように活用できるかを検討します。

「業務効率化」「コスト削減」「売上向上」といった大まかな方向性を定めた上で、「どの部署の、どの業務に、どのような課題があるのか」を具体的に洗い出します。

このとき、経営層だけでなく、現場の従業員へのヒアリングが非常に重要です。

現場が抱える日々の課題の中にこそ、AI活用のヒントが隠されています。

このステップの最終的なゴールは、「AIを導入して、〇〇という課題を解決し、△△という目標を達成する」という明確なプロジェクトの目的を定義することです。

2.PoC(概念実証)

PoC(Proof of Concept)は、本格的な開発に入る前に、小規模な環境で技術的な実現可能性や投資対効果を検証するステップです。

「概念実証」とも訳され、本格導入の失敗リスクを低減するために非常に重要です。

構想フェーズで特定した課題に対し、実際にAIを使って解決できるかをテストします。

たとえば、「少量のデータでAIモデルを学習させ、期待する精度が出るか試す」「SaaSの無料トライアルを使い、現場の業務にフィットするか確認する」といった活動がこれにあたります。

PoCの結果、技術的に実現が難しい、あるいは想定したほどの効果が見込めないと判断されれば、計画を修正したり、場合によっては中止したりすることもできます。

これにより、大規模な投資をした後に失敗が発覚するという最悪の事態を避けることができます。

3.実装・開発

PoCで良好な結果が得られたら、いよいよ本番環境への実装・開発フェーズに進みます。

SaaSを導入する場合は、全社的なアカウント展開や利用ルールの策定、社内研修などを行います。

カスタマイズ開発や内製化の場合は、PoCで得た知見を基に、要件定義、設計、プログラミング、テストといった一連の開発プロセスを進めていきます。

このフェーズでは、開発チームと現場の利用者が定期的にコミュニケーションを取り、認識のズレがないかを確認しながら進めることが重要です。

開発が完了したら、いきなり全社展開するのではなく、まずは一部のユーザーに限定してリリースし、フィードバックを収集しながら改善を重ねる「段階的なリリース」が望ましいでしょう。

4.運用

AIシステムは、導入して終わりではありません。継続的に価値を生み出し続けるためには、運用フェーズが非常に重要です。

システムが安定して稼働しているかを監視し、トラブルが発生した際には迅速に対応する必要があります。

また、AIモデルの精度は、市場環境やデータの変化によって時間とともに劣化することがあります(モデルの陳腐化)。

そのため、定期的にパフォーマンスを評価し、必要に応じて新しいデータで再学習させたり、モデルを改善したりする「保守・改善」のサイクルを回し続けることが不可欠です。

さらに、導入効果が計画通りに出ているかを測定し、レポートを作成して経営層や関係者に共有することも重要な活動です。

この運用フェーズで得られた知見は、次のAI導入プロジェクトにも活かされます。

生成AI導入費用に関するよくある質問

ここでは、生成AIの導入費用に関して、多くの企業担当者様から寄せられるよくある質問とその回答をまとめました。

疑問点を解消し、よりスムーズな導入計画にお役立てください。

- 生成AIの導入費用を安くする方法は?

- 生成AI導入で失敗しないためのポイントは?

- 生成AI導入のプロセスは?

これらの質問への回答を通じて、導入に関する理解をさらに深めましょう。

生成AIの導入費用を安くする方法は?

生成AIの導入費用を安く抑える方法はいくつかあります。

最も手軽なのは、国や自治体が提供する「IT導入補助金」などの補助金・助成金制度を活用することです。

これにより、初期投資の一部が補助され、負担を軽減できます。

また、いきなり大規模な開発をせず、特定の業務に限定して小さく始める「スモールスタート」も有効です。

開発コストがかからない月額制の「SaaSツール」を導入するのも、費用を抑える上で非常に効果的な方法です。

長期的な視点では、可能な部分から開発を「内製化」することで、外部への委託費用を削減し、トータルコストを抑えることも可能です。

生成AI導入で失敗しないためのポイントは?

生成AI導入で失敗しないためには、事前の計画が何よりも重要です。

第一に、「何のためにAIを導入するのか」という導入目的を具体的かつ明確に設定することです。

目標が明確であれば、プロジェクトが迷走するのを防げます。

第二に、初期費用から運用費用までを含めた総コストと、それによって得られる効果(ROI)を算出し、現実的な予算を立てることです。

第三に、特にカスタマイズ開発を行う場合は、実際にシステムを使う現場の従業員と開発者が密に連携し、現場のニーズを正確に反映させることが不可欠です。

この3つのポイントを押さえることで、導入の成功確率を大きく高めることができます。

生成AI導入のプロセスは?

一般的な生成AI導入のプロセスは、大きく4つのステップで進みます。

1つ目は「構想・課題の特定」で、AIで何を解決したいのかを明確にします。

2つ目は「PoC(概念実証)」で、小規模な検証を行い、技術的な実現可能性や費用対効果を見極めます。

3つ目は「実装・開発」で、PoCの結果をもとに本番システムの開発や導入作業を進めます。

最後の4つ目が「運用」で、導入後のシステムを安定稼働させ、効果を測定しながら継続的に改善していくフェーズです。

この段階的なプロセスを踏むことで、リスクを管理しながら着実にAI導入を進めることができます。

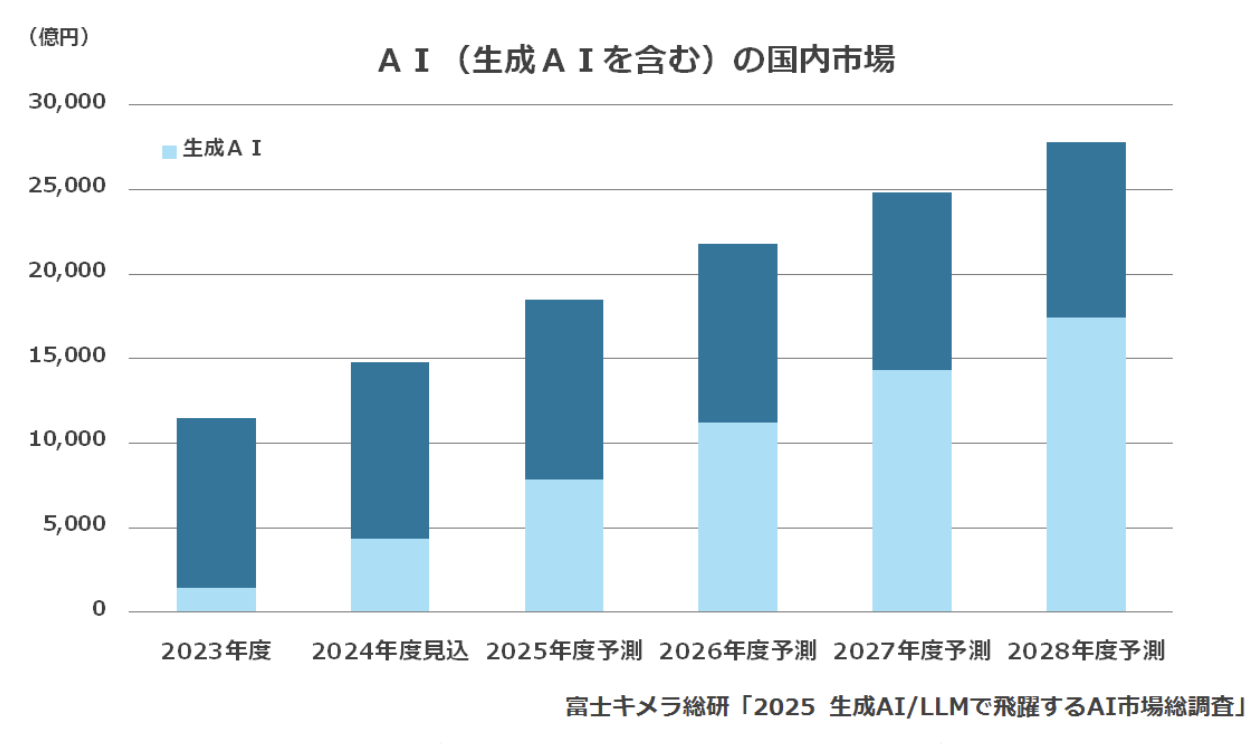

生成AIの国内市場動向や今後の展望について、詳しく知りたい方はこちらのレポートもご覧ください。https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24114

生成AIの導入は専門家への相談も有効

自社だけで生成AIの導入を進めることに不安がある場合、外部の専門家、つまりコンサルティング会社に相談することも非常に有効な選択肢です。

専門家の知見を活用することには、メリットとデメリットの両方があります。

ここでは、外部コンサルティングに依頼する際のメリットとデメリットを解説します。

これらを理解し、自社の状況に合わせて利用を検討しましょう。

外部コンサルティングに依頼するメリット

外部コンサルティングに依頼する最大のメリットは、AIに関する高度な専門知識と豊富な導入経験を活用できる点です。

自社に専門人材がいない場合でも、最新の技術動向や他社の成功事例に基づいた、客観的で的確なアドバイスを受けることができます。

コンサルタントは、課題の特定から適切なAI技術の選定、費用対効果の算出、開発会社の選定、プロジェクト管理まで、導入プロセス全体を支援してくれます。

これにより、自社だけで進めるよりも迅速かつ効率的にプロジェクトを推進でき、失敗のリスクを大幅に低減させることが可能です。

社内のリソースを本来の業務に集中させながら、専門家の力でAI導入を加速できるのが大きな魅力です。

外部コンサルティングに依頼するデメリット

一方、外部コンサルティングに依頼するデメリットも存在します。

最も大きなデメリットは、当然ながらコンサルティング費用が発生することです。

プロジェクトの規模や期間によっては、数百万円以上のコストがかかることもあります。

また、外部に依存しすぎると、プロジェクトが完了した後に社内にAIに関するノウハウが蓄積されにくいという問題も生じます。

コンサルタントが去った後、自社でAIシステムを運用・改善していくことが難しくなる可能性があります。

このデメリットを回避するためには、コンサルタントに丸投げするのではなく、自社の担当者もプロジェクトに積極的に関与し、知識やスキルを吸収しようとする姿勢が重要です。

なぜ、今「AIリテラシー」が企業に求められるのか?

近年、生成AIは単なる流行ではなく、企業の競争力を左右する重要なファクターとなっています。しかし、多くの企業が直面するのが「AIを使いこなせる人材がいない」という課題です。AIは、ただ導入するだけでは効果を発揮しません。従業員一人ひとりが、その特性を理解し、自らの業務にどう活かせるかを考える「AIリテラシー」が不可欠です。

マッキンゼー・アンド・カンパニーの研究によると、AIを導入した企業でも、その活用度には大きな差があり、AIリテラシーが高い企業ほど、生産性向上やコスト削減において顕著な成果を上げていることが明らかになっています。このAIリテラシーは、特定の専門家だけのものではなく、すべての従業員に求められるスキルへと変化しています。

引用元:

McKinsey & Company. “The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year.” 2023年。同社の調査では、生成AIを導入した企業のうち、先進的な企業はAIの恩恵をより多く享受していることが示されており、従業員のAIリテラシーの重要性が増していると分析しています。

AIリテラシー向上には、AIへの適切な指示(プロンプト)の理解が不可欠です。具体的なプロンプト例はこちらの記事でご紹介しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。