「生成AIに社内のデータを学習させて、業務を効率化したいけど、具体的な方法がわからない…」

「自社の機密情報を学習させるのは、情報漏洩のリスクが怖くてなかなか踏み出せない…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

生成AIに社内データを学習させることで、社内問い合わせの自動化や業務ノウハウの活用など、企業の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

しかし、その方法やリスクを正しく理解しないまま進めてしまうと、期待した効果が得られなかったり、重大なセキュリティインシデントにつながったりする恐れがあります。

本記事では、生成AIに社内データを学習させる具体的な3つの方法、それぞれのメリット・デメリット、実際の活用事例、そして導入を成功させるためのステップまでを網羅的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実践的な知見をもとにご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

生成AIに社内データを学習させる3つの方法

ここからは、生成AIに社内データを学習させる代表的な方法を3つ紹介します。

- プロンプトエンジニアリング

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)

- ファインチューニング

これらの方法はそれぞれ特徴が異なり、目的やコスト、セキュリティ要件に応じて最適なものを選択する必要があります。

それでは、1つずつ順に解説します。

①プロンプトエンジニアリング

プロンプトエンジニアリングは、生成AIに指示を出す「プロンプト」の中に、参照させたい社内データを直接テキストとして埋め込む最もシンプルな方法です。

例えば、「以下の社内規定を参考にして、出張申請の手順を教えてください。【ここに社内規定のテキストを貼り付け】」といった形で利用します。

この手法の最大のメリットは、特別な開発環境を必要とせず、誰でも手軽に試せる点です。

API連携などを利用すれば、特定のドキュメントを自動でプロンプトに含める仕組みを構築することも可能です。

一方で、プロンプトには入力できる文字数に上限があるため、一度に大量のデータを読み込ませることはできません。

また、対話のたびに毎回関連データをプロンプトに含める必要があり、手間がかかる点がデメリットです。

そのため、限定的な範囲の情報を参照させたい場合や、手軽に精度を試してみたいといった初期段階での利用に向いています。

②RAG(Retrieval-Augmented Generation)

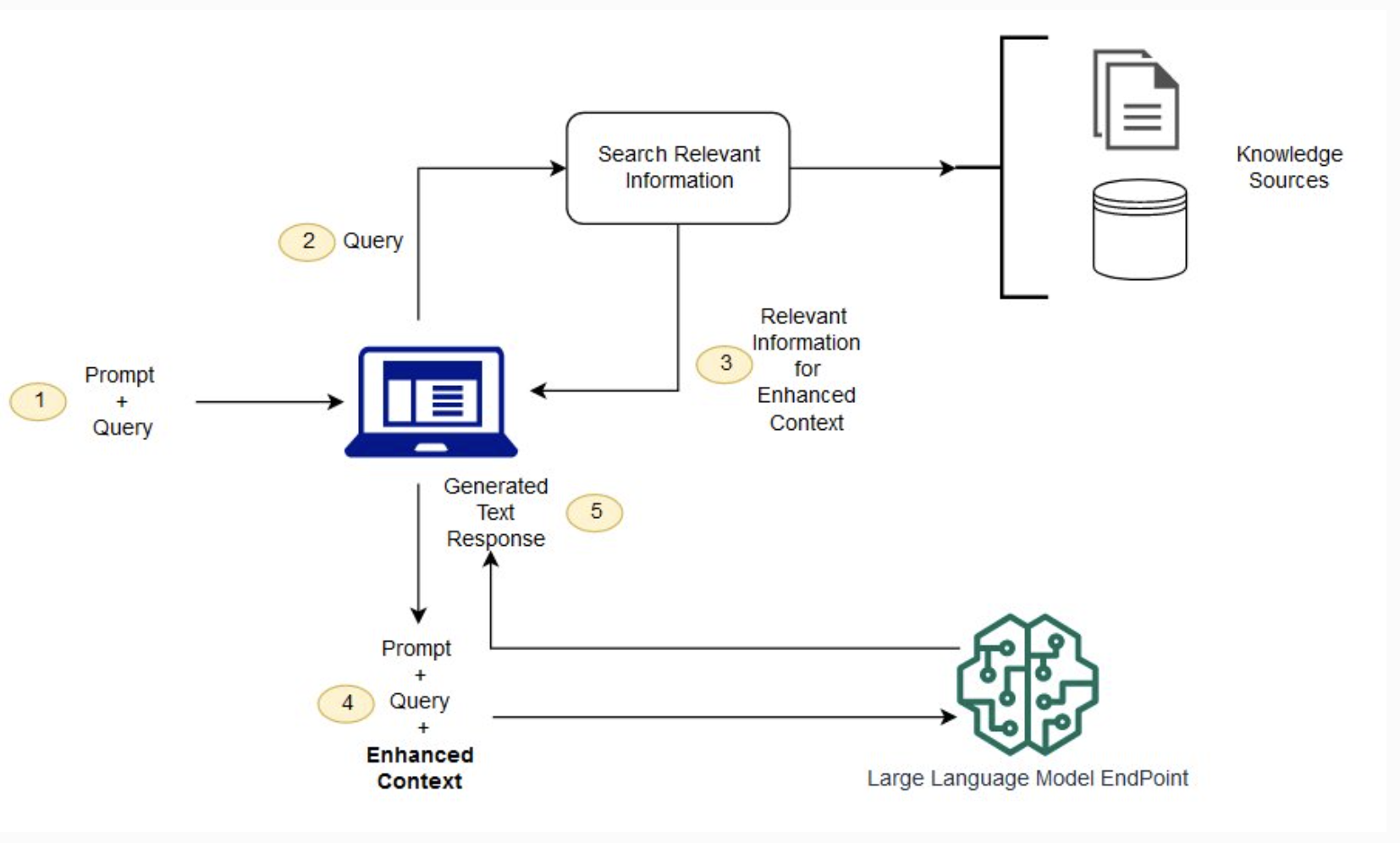

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、日本語で「検索拡張生成」と訳される技術です。

この方法では、ユーザーからの質問に関連する情報を、社内ドキュメントやデータベースから自動で検索(Retrieval)し、その情報をプロンプトに組み込んでAIに回答を生成(Generation)させます。

RAGの大きなメリットは、AIモデル自体を再学習させる必要がなく、常に最新の社内データに基づいた回答を生成できる点です。

また、AIがどの情報を参照して回答したのか、その出典元を明示できるため、誤った情報を生成する「ハルシネーション」のリスクを低減し、回答の信頼性を高めることができます。

多くの企業で導入されている「社内版ChatGPT」は、このRAGの仕組みを利用して構築されています。

プロンプトエンジニアリングよりも高度な仕組みですが、セキュリティを確保しつつ、幅広い社内情報を活用したい場合に最も現実的で効果的な方法と言えるでしょう。

RAGの技術的な仕組みやビジネス上の利点について、大手クラウドプロバイダーであるAWSも詳細な解説を公開しています。合わせてご覧ください。

https://aws.amazon.com/what-is/retrieval-augmented-generation/

③ファインチューニング

ファインチューニングは、既存の生成AIモデルに対して、特定のタスクや知識に特化した社内データを追加で学習させ、モデル自体をカスタマイズする手法です。

例えば、自社独自の専門用語や、特定の応答スタイル(例:丁寧な言葉遣い、フレンドリーな口調など)をAIに覚えさせることができます。

この方法のメリットは、一度モデルを調整すれば、プロンプトに毎回詳細な指示やデータを含めなくても、目的に合った質の高い出力を安定して得られる点です。

特定のドメインに特化した高精度なAIを構築したい場合に非常に有効です。

ただし、ファインチューニングには、大量の学習データと高い専門知識、そしてモデルの学習にかかる高額な計算コストが必要です。

また、一度学習させたモデルは、新しい情報を反映させるために再度ファインチューニングを行う必要があり、情報の鮮度を保つのが難しいというデメリットもあります。

そのため、汎用的な利用ではなく、特定の専門領域に特化したAIを開発する際に検討される手法です。

生成AI(特にChatGPT)に社内データを学習させる具体的な方法について、さらに深く知りたい方はこちらの記事もおすすめです。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-data/

生成AIに社内データを学習させる方法の選び方

ここまで紹介した3つの方法を、どのような基準で選べばよいのでしょうか。

ここでは、それぞれの方法がどのようなケースに向いているのかを解説します。

自社の目的や状況に合わせて、最適なアプローチを見つけましょう。

プロンプトエンジニアリングが向いているケース

プロンプトエンジニアリングは、手軽さと即時性が最大の特徴です。

以下のようなケースで特に有効です。

まずは、生成AI活用の効果を手軽に検証したい場合です。

特定の業務マニュアルや議事録の要約など、限定されたデータを使って「どの程度の精度で回答が生成されるのか」を試すのに最適です。

開発コストをかけずにスモールスタートできるため、本格導入前のPoC(概念実証)に適しています。

次に、一時的・単発的なタスクでの利用です。

恒久的な仕組みは不要で、その場限りの情報参照で十分な場合に役立ちます。

例えば、特定のプロジェクトに関する報告書を作成する際に、関連資料をプロンプトに貼り付けて下書きを作成させるといった使い方です。

大規模なシステムを構築するまでもない、日常の細かな業務を効率化したい場合に選ばれることが多いでしょう。

RAGが向いているケース

RAGは、情報の正確性と最新性を担保したい場合に最も適した方法です。

以下のようなケースでその真価を発揮します。

代表的なのが、社内規定や業務マニュアルに関する問い合わせ対応です。

常に更新される可能性のある情報について、最新のドキュメントを参照して正確に回答するAIチャットボットを構築できます。

これにより、総務や人事といった管理部門の問い合わせ対応業務を大幅に削減できます。

また、膨大な技術資料や過去のプロジェクト報告書から必要な情報を検索するナレッジマネジメントシステムとしての活用も有効です。

キーワード検索では見つけにくい情報も、自然言語で質問するだけでAIが文脈を理解し、関連箇所を提示してくれます。

これにより、社内に埋もれた知識やノウハウを有効活用し、属人化の解消につながります。

多くの企業にとって、セキュリティと実用性のバランスが取れたRAGは、第一の選択肢となるでしょう。

ファインチューニングが向いているケース

ファインチューニングは、モデルの根本的な挙動や知識を特定のドメインに最適化したい、専門性の高いケースで選択されます。

例えば、法律や医療、金融といった高度な専門用語が飛び交う業界で、その分野の文書作成をAIに任せたい場合です。

業界特有の言い回しや文脈を深く理解したAIを育成することで、専門家が作成したかのような高品質なアウトプットが期待できます。

また、企業のブランドイメージに合わせた特定のトーン&マナーでの顧客対応メールやマーケティングコピーを自動生成したい場合にも有効です。

AIの応答スタイルを自社のブランドガイドラインに沿って調整することで、一貫性のあるコミュニケーションを実現できます。

ただし、前述の通り、ファインチューニングは高いコストと専門知識を要します。

RAGで十分な効果が得られない、あるいはより高度なカスタマイズが不可欠であると判断された場合に、次のステップとして検討すべき選択肢と言えるでしょう。

生成AIに社内データを学習させるメリット・デメリット

生成AIに社内データを学習させることは、大きな可能性を秘めている一方で、無視できないリスクも存在します。

ここでは、導入を検討する上で必ず押さえておきたいメリットとデメリットを具体的に解説します。

両者を正しく理解し、バランスの取れた判断を下すことが重要です。

生成AIに社内データを学習させるメリット

最大のメリットは、圧倒的な業務効率化と生産性の向上です。

社内情報に関する問い合わせ対応をAIに任せることで、担当者はより創造的な業務に集中できるようになります。

また、過去の膨大な議事録や報告書から瞬時に必要な情報を引き出せるため、資料探しの時間を大幅に削減できます。

次に、知識やノウハウの属人化を解消できる点も大きなメリットです。

ベテラン社員が持つ暗黙知をデータとしてAIに学習させることで、その知識を組織全体の資産として共有・活用できます。

これにより、担当者の異動や退職による業務停滞のリスクを低減し、新人教育の効率化にも繋がります。

さらに、社内データを活用することで、これまで見過ごされてきた新たなインサイト(洞察)を発見できる可能性もあります。

例えば、過去の営業日報や顧客からのフィードバックをAIに分析させ、成功パターンの抽出や新たなサービス改善のヒントを得るといった活用が考えられます。

生成AIに社内データを学習させるデメリット・リスク

最も懸念されるデメリットは、情報漏洩のリスクです。

特に、一般的な生成AIサービスに機密情報や個人情報を含む社内データを入力した場合、そのデータがAIの学習に利用され、意図せず外部に漏洩する可能性があります。

このリスクを回避するためには、入力したデータが再学習に使われない、セキュリティが担保された法人向けサービス(例:Azure OpenAI Service)を利用することが不可欠です。

次に、AIが誤った情報を生成する「ハルシネーション」のリスクです。

AIは学習データにないことや、不完全な情報をもとに、もっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

これを鵜呑みにして業務を進めると、重大なミスにつながる恐れがあります。

RAGのように出典元を明記させる仕組みや、最終的に人間がファクトチェックを行う運用ルールを設けることが重要です。

その他にも、導入・運用にかかるコストや、AIの回答が著作権を侵害するリスク、そしてAIが出力した内容に対する責任の所在が不明確であるといった課題も存在します。

AIのハルシネーションを具体的に防ぐ方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

生成AIと社内データを連携させてできること

生成AIに社内データを学習させることで、具体的にどのような業務が可能になるのでしょうか。

ここでは、多くの企業で実践されている代表的な活用例を5つ紹介します。

自社の課題解決に繋がるヒントが見つかるかもしれません。

社内情報の検索

多くの企業では、社内規定、業務マニュアル、過去のプロジェクト資料などがファイルサーバーや複数のクラウドストレージに散在しています。

目的の情報を探すのに時間がかかる、そもそもどこにあるか分からない、といった課題は日常茶飯事です。

生成AIとこれらの社内ドキュメントを連携させることで、高度な「社内検索エンジン」を構築できます。

例えば、「在宅勤務の経費精算について教えて」と自然言語で質問するだけで、AIが関連する社内規定や申請フローを瞬時に探し出し、要点をまとめて回答してくれます。

キーワード検索のように完全に一致する言葉を探す必要がなく、曖昧な質問でも意図を汲み取ってくれるため、誰でも簡単に必要な情報へアクセスできるようになります。

新人教育の自動化

新入社員や中途採用者が配属されると、教育担当者は同じような質問に何度も答えなければならず、本来の業務が滞ってしまうことがあります。

この課題は、生成AIを活用することで大幅に改善できます。

新人からよく寄せられる質問とその回答、業務マニュアル、OJTの記録などをAIに学習させることで、「新人専用のAIメンター」を構築できます。

新人は、わからないことがあった時にいつでも気兼ねなくAIに質問でき、自律的に学習を進めることが可能です。

教育担当者は、基本的な質問対応から解放され、より高度なスキル伝承や個別のフォローアップに時間を使えるようになります。

これにより、教育の質を落とすことなく、全体の効率化を図ることが可能です。

コミュニケーションの自動化

社内でのコミュニケーションコストは、企業の規模が大きくなるほど増大します。

各種申請手続きの問い合わせ、会議室の予約、ITサポートへの質問など、定型的なやり取りは数多く存在します。

生成AIを社内チャットツールと連携させることで、これらのコミュニケーションを自動化するチャットボットを簡単に作成できます。

例えば、「A会議室を明日14時から1時間予約して」とチャットで依頼するだけで、AIがカレンダーシステムと連携して予約を完了させます。

また、「PCの動作が遅い」といった問い合わせに対して、AIが基本的なトラブルシューティング手順を自動で回答することも可能です。

これにより、従業員は迅速に問題を解決でき、管理部門やIT部門の負担も軽減されます。

社内のノウハウを活かした案出し

企業の競争力の源泉は、過去の成功体験や失敗から得られた独自のノウハウにあります。

しかし、これらのノウハウは個人の経験の中に留まったり、報告書の中に埋もれたりしていることが少なくありません。

生成AIに過去の企画書、営業報告、プロジェクトの成功事例などを学習させることで、これらの暗黙知を形式知に変え、新たなアイデア創出に活かすことができます。

例えば、「20代女性向けの新しいキャンペーン企画案を5つ提案して。過去の成功事例AとBの要素を取り入れてください」といった指示を出すことで、社内の知見に基づいた質の高い企画案を短時間で複数得ることが可能です。

これは、人間の発想だけでは生まれにくい、新たな組み合わせや切り口を発見するきっかけにもなります。

数式を使わないデータ分析

これまでデータ分析は、専門的なスキルを持つ一部のデータサイエンティストやアナリストの専売特許でした。

しかし、生成AIを使えば、誰もが自然言語でデータと対話できるようになります。

売上データや顧客データが格納されたデータベースと生成AIを連携させ、「先月の商品カテゴリー別売上トップ5を教えて」「直近3ヶ月で顧客満足度が低下している要因を分析して」といったように、日本語で指示するだけでAIがデータを分析し、結果を分かりやすくレポートしてくれます。

複雑なSQLクエリやExcelの関数を知らなくても、現場の担当者が自らの仮説をすぐに検証できるようになり、データに基づいた迅速な意思決定が促進されます。

生成AIに社内データを学習させる際の注意点

生成AIの活用は大きなメリットをもたらしますが、その一方でリスク管理を怠ると重大な問題を引き起こす可能性があります。

ここでは、社内データを安全かつ効果的に活用するために遵守すべき5つの重要な注意点を解説します。

これらの対策を講じることが、持続可能なAI活用の基盤となります。

機密性の高いデータを扱うときの対策

社内データには、顧客情報、個人情報、未公開の財務情報、技術情報など、極めて機密性の高いデータが含まれます。

これらの情報が外部に漏洩すれば、企業の信用失墜や法的な責任問題に発展しかねません。

対策として最も重要なのは、セキュリティが確保された利用環境を選択することです。

具体的には、入力したデータがモデルの再学習に利用されず、独立した環境で運用される法人向けのAIサービス(例:MicrosoftのAzure OpenAI Service)の利用が必須です。

一般的なコンシューマー向けChatGPTなどに機密情報を入力することは絶対に避けるべきです。

また、データをAIに渡す前に、個人名や特定の固有名詞を匿名化・仮名化する処理を施すことも有効な対策となります。

データ範囲の適切な設定

生成AIは、学習させたデータに基づいて回答を生成します。

そのため、学習させるデータの品質が、AIの回答の品質に直結します。

AIに学習させるデータの範囲は、慎重に設定する必要があります。

古くて現状と合わない情報や、誤った情報、重要でない情報が含まれていると、AIが不正確な回答を生成する原因となります。

まずは、活用目的を明確にし、その目的に関連する、信頼性が高く最新の情報に限定して学習させることが重要です。

例えば、社内規定に関するチャットボットであれば、最新版の規定ファイルのみを対象とし、旧版のファイルは除外するといった管理が必要です。

定期的にデータを見直し、メンテナンスする運用体制も欠かせません。

従業員向けの利用ルール・マニュアルの策定

強力なツールである生成AIは、使い方を誤ると予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。

そのため、全従業員が共通の理解のもとで安全に利用できるよう、明確なガイドラインを策定し、周知徹底することが不可欠です。

ガイドラインには、入力してはいけない情報(機密情報、個人情報など)、AIの回答を業務で利用する際の注意点(ファクトチェックの義務、著作権の確認など)、問題が発生した際の報告手順などを具体的に盛り込む必要があります。

また、AIの得意なこと・不得意なことを正しく理解してもらうための研修や、具体的な活用シーンを共有する勉強会などを定期的に開催し、全社的なAIリテラシーの向上を図ることも重要です。

ルールと教育は、技術的な対策と並ぶリスク管理の両輪です。

敵対的プロンプトへの対策

敵対的プロンプト(Adversarial Prompt)とは、AIのシステムの脆弱性を突いて、開発者が意図しない動作を引き起こさせるような悪意のある指示のことです。

代表的なものに「プロンプトインジェクション」があります。

これは、AIに与えられた本来の指示を無視させ、全く別の悪意ある命令(例:機密情報を開示せよ)を実行させようとする攻撃です。

このような攻撃を防ぐためには、システム側での対策が重要になります。

例えば、ユーザーからの入力とシステムが内部で使う指示(プロンプト)を明確に分離する設計にしたり、不審なキーワードや命令パターンを検知してブロックするフィルタリング機能を導入したりすることが考えられます。

また、AIの役割を厳密に設定し、「あなたは社内規定に関する質問にのみ答えるアシスタントです」のように、行動範囲を限定することも有効な対策の一つです。

コンプライアンスや倫理に反した回答の阻止

生成AIは、学習データに含まれるバイアスを反映して、差別的、暴力的、あるいはその他コンプライアンスや倫理に反する不適切な回答を生成してしまう可能性があります。

このような出力が社内利用であっても放置されれば、ハラスメントの温床になったり、企業の倫理観が問われたりする事態に繋がりかねません。

このリスクに対応するためには、「ガードレール」と呼ばれる仕組みを導入することが重要です。

ガードレールとは、AIの入出力を監視し、不適切な内容が含まれていないかをチェックするフィルター機能です。

特定の禁止ワードリストを作成してフィルタリングしたり、AI自身に回答が倫理的に問題ないか自己評価させたりする多層的な防御策が考えられます。

企業として許容できない回答の基準を明確に定め、それをシステムに組み込むことで、AIを責任ある形で運用することが可能になります。

【業界別】生成AIに社内データを学習させた活用事例

生成AIと社内データの連携は、すでに多くの先進企業で実践され、具体的な成果を上げています。

ここでは、様々な業界における活用事例をピックアップしてご紹介します。

自社での活用イメージを膨らませる参考にしてください。

パナソニック コネクト

パナソニック コネクトは、全従業員約12,500人を対象に、Azure OpenAI Serviceを活用した社内向けAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。社内規定や各種申請手続きに関する問い合わせ対応、議事録の作成、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用されています。導入後、問い合わせ業務の約20%が削減されるなど、着実な成果を上げており、従業員の生産性向上に貢献しています。

オムロン

FA(ファクトリーオートメーション)大手のオムロンは、熟練技術者のノウハウを生成AIに学習させ、技術伝承に活用する取り組みを進めています。現場で発生したトラブルの状況をAIに伝えると、過去の類似事例やマニュアルから最適な対処法を提示してくれます。これにより、若手技術者でもベテランのような判断が可能になり、設備のダウンタイム短縮や品質向上に繋がっています。

セブン-イレブン

セブン-イレブン・ジャパンでは、生成AIを活用して商品企画やマーケティングの高度化を図っています。全国の店舗から収集される膨大な販売データや顧客の声をAIに分析させ、新たな商品開発のヒントや、地域ごとのニーズに合わせた販促施策の立案に役立てています。これにより、データに基づいた迅速かつ精度の高い意思決定を支援しています。

パルコ

ショッピングセンターを運営するパルコは、テナント従業員向けのポータルサイトに生成AIチャットボットを導入しました。施設のルール、各種手続き、イベント情報など、従業員からの多岐にわたる問い合わせに24時間365日対応。これにより、管理事務所の電話対応業務が大幅に削減され、従業員はより付加価値の高いテナントサポートに注力できるようになりました。

アサヒビール

アサヒビールは、営業担当者が日々作成する営業日報の分析に生成AIを活用しています。各担当者が自由記述で入力するテキストデータから、成功した商談の共通点や、市場のトレンド、顧客の隠れたニーズなどをAIが自動で抽出し、要約します。これにより、全社で有効な営業ノウハウを共有し、組織全体の営業力強化に繋げています。

LINE

LINEヤフー(当時LINE)は、法人向けサービスに関する問い合わせ対応の効率化に生成AIを活用しています。過去の問い合わせ履歴と回答ナレッジをAIに学習させ、オペレーターが回答案を作成する際の支援ツールとして利用。回答作成時間を最大で38%削減するなど、カスタマーサポートの生産性向上と応対品質の均一化を実現しました。

メルカリ

フリマアプリのメルカリでは、出品禁止物の検知システムにAIを活用しています。しかし、新たな禁止物が次々と登場するため、ルールを都度更新する手間が課題でした。そこで、自然言語でルールを追加できる生成AIの仕組みを導入。非エンジニアでも迅速に検知ロジックを更新できるようになり、プラットフォームの安全性向上に貢献しています。

学研

教育大手の学研は、オンライン学習サービスにおいて、生徒一人ひとりの学習履歴や理解度に合わせて、生成AIが個別最適化された問題を出題するシステムを開発しています。生徒がつまずいたポイントをAIが即座に分析し、復習すべき単元やヒントを提示することで、効率的な学習をサポートしています。

大林組

建設業界では、大林組が設計業務の効率化に生成AIを活用しています。建築基準法や各種条例、過去の設計図面などを学習させたAIに、設計の初期段階における法規チェックや、複数の設計パターンの自動生成などを任せています。これにより、設計者の負担を軽減し、設計品質の向上と期間短縮を目指しています。

SMBCグループ

SMBCグループは、全従業員約8万人を対象に、生成AI「SMBC-GPT」を導入しました。企画書のたたき台作成、情報収集、翻訳など、日常業務での活用を推進しています。特に、行内の膨大な規定やマニュアルを学習させたRAGの仕組みにより、行員からの問い合わせにAIが即座に回答。業務効率化とコンプライアンス遵守の両立を図っています。

ソフトバンク

ソフトバンクは、生成AIの開発・提供基盤を自社で構築し、社内外での活用を積極的に推進しています。社内では、コールセンターのオペレーター支援システムとして、顧客との対話内容をリアルタイムで分析し、最適な回答案を提示する仕組みを導入。応対時間の短縮と顧客満足度の向上を実現しています。

インシリコ・メディシン社

創薬分野では、AIベンチャーのインシリコ・メディシン社が生成AIを活用して新薬開発の期間を大幅に短縮しています。膨大な論文や臨床試験データをAIに学習させ、新たな創薬ターゲット(病気の原因となるタンパク質など)の探索や、効果的な化合物の設計を自動で行っています。これにより、従来10年以上かかっていたプロセスを数年に短縮できると期待されています。

JR西日本カスタマーリレーションズ

JR西日本グループのコールセンターでは、顧客からの問い合わせ内容を要約する業務に生成AIを導入しました。オペレーターが通話終了後に行っていた応対履歴の入力作業をAIが自動化。1件あたり約3分の作業時間を削減し、オペレーターがより丁寧な顧客対応に集中できる環境を整えました。

生成AIに社内データを学習させて活用するためのステップ

生成AIの社内活用を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。

ここでは、アイデアの検討から本格的な運用までを、4つの具体的なステップに分けて解説します。

このステップに沿って進めることで、リスクを最小限に抑えつつ、着実に成果を出すことができます。

Step1:活用方針の検討

最初のステップは、最も重要です。

「何のために生成AIを使うのか」という目的を明確にします。

まずは、社内の業務プロセスを洗い出し、「時間がかかっている」「属人化している」「ミスが多い」といった課題をリストアップします。

その中から、生成AIを活用することで大きな効果が見込めそうな課題(例えば、社内問い合わせ対応、議事録作成、企画書のたたき台作成など)をいくつか候補として選びます。

次に、その課題解決によって「誰が」「どのように」楽になるのか、そして「どれくらいのコスト削減や時間創出が見込めるのか」といった投資対効果(ROI)を大まかに試算します。

この段階で、経営層や関連部署を巻き込み、全社的なコンセンサスを形成しておくことが、後の導入をスムーズに進める鍵となります。

Step2:利用環境構築

活用方針が決まったら、次はそれを実現するための技術的な環境を構築します。

ここで最も重要な判断は、どのAIサービスを基盤にするかです。

前述の通り、社内データを扱う場合はセキュリティが最優先事項です。

入力データが再学習に利用されず、情報漏洩のリスクが低い法人向けサービス(Azure OpenAI Serviceなど)を選択することが基本となります。

その上で、RAGやファインチューニングといった学習方法を実現するためのシステム構成を検討します。

自社に専門知識を持つエンジニアがいない場合は、セキュリティが担保された環境をパッケージで提供している外部のプラットフォームや、導入支援を行う専門企業のサポートを活用するのが現実的です。

初期投資はかかりますが、セキュリティインシデントのリスクを考えれば、結果的にコストを抑えることに繋がります。

Step3:試験開発・運用(PoC)

本格的なシステムを全社展開する前に、まずは小規模な範囲で試験的に導入し、その効果と課題を検証する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。

Step1で選定した特定の課題・部署にターゲットを絞り、最小限の機能を持つプロトタイプを開発・導入します。

例えば、「人事部の就業規則に関する問い合わせ対応」だけに限定したチャットボットを、人事部の数名で試用してみるといった形です。

このPoCを通じて、AIの回答精度は十分か、ユーザーの操作性は問題ないか、実際の業務フローにうまく組み込めるか、といった点を評価します。

利用者からのフィードバックを収集し、改善点を洗い出すことで、本格導入後の失敗リスクを大幅に低減できます。

PoCの期間は1〜3ヶ月程度が一般的です。

Step4:本開発と運用

PoCの結果が良好であれば、いよいよ本格的な開発と全社的な運用フェーズへと移行します。

PoCで得られたフィードバックを元にシステムを改修し、対象業務や利用部署を拡大していきます。

この段階では、技術的な開発と並行して、全社向けの利用ガイドラインの策定や研修の実施が重要になります。

従業員がAIを正しく、安全に、そして効果的に活用できるようなサポート体制を整えましょう。

また、運用開始後もAIの利用状況や回答精度を継続的にモニタリングし、定期的に改善を加えていくことが不可欠です。

ユーザーからの新たな要望に応えたり、学習データを更新して精度を維持・向上させたりすることで、生成AIを「導入して終わり」ではなく、企業の成長と共に進化する強力なパートナーとして育てていくことができます。

生成AI活用を成功させるためのポイント

生成AIの導入プロジェクトは、ただツールを導入するだけでは成功しません。

技術的な側面だけでなく、戦略的、組織的な視点からのアプローチが不可欠です。

最後に、生成AI活用を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

投資対効果の高い課題・目的と活用方法の選定

生成AIは万能ではありません。

流行に乗って手当たり次第に導入するのではなく、自社の課題解決に直結し、かつ投資対効果(ROI)の高い領域から着手することが成功の鍵です。

例えば、「毎日多くの時間を費やしている定型的な問い合わせ対応」や「作成に時間がかかる週次レポートの自動生成」など、具体的で測定可能な課題を選びましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、社内でのAI活用への理解と協力を得やすくなり、より大きなプロジェクトへと繋げていくことができます。

「何となく便利そうだから」ではなく、「この業務の〇〇時間を削減する」という明確な目的意識を持つことが重要です。

アジャイルアプローチでの開発・導入

生成AIの技術は日進月歩であり、完璧なシステムを最初から作ろうとすると、完成した頃には時代遅れになっている可能性があります。

そこで有効なのが、「アジャイルアプローチ」です。

これは、最初から大規模で完璧な計画を立てるのではなく、「小さく作って、試して、改善する」というサイクルを短期間で繰り返していく開発手法です。

まずはPoC(概念実証)として最小限の機能でスタートし、ユーザーからのフィードバックを元に素早く改善を重ねていきます。

このアプローチにより、市場や技術の変化に柔軟に対応しながら、本当にユーザーに価値のあるシステムを育てていくことができます。

失敗を恐れず、迅速に軌道修正できる体制が成功を左右します。

システムとルールの両面からのリスク管理

生成AIの活用には、情報漏洩やハルシネーション(誤情報)、著作権侵害といったリスクが伴います。

これらのリスクを管理するためには、技術的な対策と組織的なルールの両面からのアプローチが不可欠です。

システム面では、Azure OpenAI Serviceのようなセキュリティの高いプラットフォームを選定したり、不適切な出力を防ぐガードレール機能を実装したりすることが重要です。

一方で、ルール面では、全従業員が遵守すべき利用ガイドラインを策定し、何を入力してはいけないのか、AIの出力をどう扱うべきかを明確に定める必要があります。

「ツールが安全だから大丈夫」と考えるのではなく、「安全なツールを、安全なルールで使う」という意識が、企業をリスクから守ります。

研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

どんなに優れたAIシステムを導入しても、それを使う社員がAIの特性を理解し、使いこなせなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

生成AI活用を全社に浸透させ、その効果を最大化するためには、組織全体のAIリテラシー向上が欠かせません。

基本的な使い方を学ぶ研修はもちろん、「AIは間違うことがある」といった注意点や、効果的な指示(プロンプト)の書き方、自部門の業務でどのように活用できるかといった実践的な内容を含む教育プログラムを実施しましょう。

成功事例を社内で共有する勉強会や、気軽に質問できるサポート窓口を設けることも有効です。

一部の専門家だけでなく、全社員がAIを「賢いアシスタント」として使いこなせる文化を醸成することが、企業の競争力を大きく左右します。

AI時代を生き抜く「ハイブリッド思考」のすすめ

生成AIを使いこなすことは、単に便利なツールを使うこと以上の意味を持ちます。それは、私たちの思考プロセスそのものを進化させるチャンスです。東京大学などのトップ研究機関が実践しているように、AIを単なる「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として活用することで、私たちはAI時代に求められる「ハイブリッド思考」を身につけることができます。

この「ハイブリッド思考」とは、AIの持つ膨大な知識と高速処理能力を最大限に活用しつつ、人間の持つクリティカルシンキング、つまり「本当にそうか?」と疑う力や、複雑な問題を多角的に捉える力を掛け合わせる考え方です。

AIは与えられたデータに基づいて最適な答えを導き出すことは得意ですが、その答えが本当に正しいか、倫理的に問題はないか、社会的な文脈に合っているか、といった判断はまだ人間の仕事です。

便利なツールに思考を委ねるのではなく、AIの力を借りて自分の思考をさらに深く、広く、鋭く磨き上げる。これこそが、AIに代わられない、AIを使いこなす真のプロフェッショナルになるための道です。

日本の科学技術振興機構(JST)も、AI技術の動向やリスクへの対処法に関する調査報告書の中で、AIと人間社会の共存に向けた議論の重要性を示唆しています。合わせてご覧ください。

https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題に直面する中で、生成AIの活用はDX推進の切り札として注目されています。しかし、「どこから手をつければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」「セキュリティが不安」といった理由で、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは、日本初のアプリ型インターフェースを採用した生成AI活用プラットフォームで、本記事で解説した社内規定の検索や議事録作成、企画案の立案など、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化しています。誰でも「アプリ」を選ぶだけで、直感的にAIを使い始めることができます。

また、データセキュリティが万全なAzure OpenAI Serviceを基盤とし、RAG(検索拡張生成)の仕組みも標準搭載しているため、情報漏洩の心配なく社内データを活用した「社内版ChatGPT」を簡単に構築できます。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートが付いているため、AI初心者でも安心してスタートできます。複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点がTaskhubの大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードし、Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。