「生成AIを社内に導入したいけど、何から始めればいいかわからない…」

「具体的な活用事例や、導入する際の注意点があれば知りたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIを社内に導入するメリット・デメリットから、具体的な導入ステップ、そして国内外の企業における活用事例11選までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、生成AIの社内導入に関する全体像を掴み、自社での活用を成功させるための具体的なアクションプランを描けるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

そもそも生成AIとは?社内導入前に知っておきたい基礎知識

まずは、生成AIの社内導入を検討する上で不可欠な、基本的な知識について解説します。

- 生成AIの概要と仕組み

- 代表的な生成AIツール一覧

- 日本企業における生成AIの社内導入状況

これらの基礎を押さえることで、社内での導入議論をスムーズに進めることができます。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

生成AIの概要と仕組み

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、大量のデータを学習し、そのデータに含まれるパターンや構造を基にして、新しい独自のコンテンツを生成するAI技術のことです。

従来のAIが主にデータの識別や分類を目的としていたのに対し、生成AIは文章、画像、音声、プログラムコードなど、多岐にわたるアウトプットをゼロから創り出す能力を持っています。

この能力は、「大規模言語モデル(LLM)」などの基盤モデルによって支えられており、人間が与えた指示(プロンプト)に対して、まるで人間が作ったかのような自然で質の高いコンテンツを生成することが可能です。

代表的な生成AIツール一覧

現在、世界中の企業が様々な生成AIツールを開発し、提供しています。それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることが重要です。

文章生成AIとしては、OpenAI社の「ChatGPT」が最も有名で、ビジネス文章の作成から翻訳、要約まで幅広く活用できます。Google社の「Gemini」も、検索エンジンと連携した最新情報への強みを持っています。

画像生成AIでは、「Midjourney」や「Stable Diffusion」が高品質な画像を生成できることで知られています。その他、動画生成の「Sora」や音楽生成の「Suno AI」など、特定の分野に特化したツールも次々と登場しています。

日本企業における生成AIの社内導入状況

日本国内でも、生成AIの社内導入は急速に進んでいます。

ある調査によると、国内企業の約半数が既に何らかの形で生成AIを導入、または導入に向けた検討や実証実験を行っているとされています。

特に、業務効率化を目的とした導入が多く、定型的なドキュメント作成の自動化や、社内情報の検索、顧客からの問い合わせ対応などで活用が進んでいます。

一方で、情報漏洩リスクへの懸念や、費用対効果の判断の難しさから、本格的な導入には至っていない企業も少なくないのが現状です。

生成AIを社内に導入する5つのメリット

生成AIを社内に導入することで、企業は多くの恩恵を受けることができます。

- コスト削減と生産性の向上

- 新規事業や企画立案のアイデア創出

- 社内に蓄積されたビッグデータの解析

- 専門技術の習得ハードル低下

- 24時間365日の顧客対応が可能に

これらのメリットを理解することで、自社のどの課題解決に繋がるかを具体的にイメージできるでしょう。

一つずつ詳しく解説します。

コスト削減と生産性の向上

生成AIの社内導入による最も直接的なメリットは、コスト削減と生産性の向上です。

これまで人間が時間をかけて行っていた、議事録の作成、メールの返信、データ入力といった定型業務を自動化できます。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。

結果として、残業時間の削減や人件費の最適化に繋がり、大幅なコスト削減効果が期待できます。

新規事業や企画立案のアイデア創出

生成AIは、新規事業や新しい企画のアイデアを生み出すための強力なパートナーとなり得ます。

市場のトレンド分析、競合他社の動向調査、膨大な顧客データからのニーズの洗い出しなどを瞬時に行い、人間では思いつかないような斬新な切り口のアイデアを提案してくれます。

これらのアイデアを基にブレインストーミングを行うことで、議論が活性化し、事業開発のプロセスを大幅に加速させることが可能です。

社内に蓄積されたビッグデータの解析

多くの企業では、日々の業務を通じて膨大なデータ(ビッグデータ)が蓄積されていますが、その多くは有効活用されていません。

生成AIを社内に導入すれば、これらの unstructured data(非構造化データ)を含むビッグデータを解析し、ビジネスに有益な知見を抽出できます。

例えば、顧客からの問い合わせ履歴や営業日報を分析し、解約の予兆や新たなニーズを発見するなど、データに基づいた戦略的な意思決定を支援します。

専門技術の習得ハードル低下

プログラミングやデータ分析、デザインといった専門的なスキルは、習得に時間がかかり、人材確保も容易ではありません。

生成AIは、自然言語での指示からプログラムコードを生成したり、高度なデータ分析を実行したり、デザイン案を作成したりすることができます。

これにより、専門知識を持たない従業員でも、これまで専門家に依頼していた業務の一部を自ら行えるようになります。

結果として、社内のスキル格差が是正され、組織全体の技術力が底上げされます。

24時間365日の顧客対応が可能に

生成AIを活用したチャットボットやボイスボットを導入することで、24時間365日、顧客からの問い合わせに自動で対応する体制を構築できます。

これにより、顧客は深夜や休日でも待たされることなく、必要な情報をすぐに得ることができます。

企業側にとっては、オペレーターの負担軽減や人件費削減に繋がるだけでなく、顧客満足度の向上という大きなメリットをもたらします。

生成AIを社内に導入する5つのデメリットと課題

多くのメリットがある一方で、生成AIの社内導入には慎重に検討すべきデメリットや課題も存在します。

- ハルシネーション(誤った情報生成)のリスク

- アウトプットの創造性が限定的

- 機密情報や個人情報の漏洩リスク

- 導入・運用に多額の費用がかかる可能性

- 社内での利用促進と定着化の難しさ

これらのリスクを事前に理解し、対策を講じることが導入成功の鍵となります。

ハルシネーション(誤った情報生成)のリスク

生成AIは、学習データにない情報や、事実とは異なる情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまうことがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。

このハルシネーションによって生成された誤った情報を、ファクトチェックせずに社内資料や顧客への回答に利用してしまうと、企業の信用を大きく損なう可能性があります。

生成AIのアウトプットは必ず人間が内容を精査し、その正しさを確認するプロセスを徹底する必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

アウトプットの創造性が限定的

生成AIが生み出すコンテンツは、あくまで学習したデータに含まれるパターンを再構成したものです。

そのため、真に独創的で、過去に存在しなかった全く新しいアイデアや芸術的な表現を生み出すことには限界があります。

生成AIはアイデア出しの壁打ち相手や、たたき台の作成には非常に有効ですが、最終的な意思決定や創造的な仕上げは、人間の感性や経験に委ねるべき部分が大きいと言えるでしょう。

機密情報や個人情報の漏洩リスク

外部の生成AIサービスを利用する際に、プロンプトとして社内の機密情報や顧客の個人情報を入力してしまうと、その情報がAIの学習データとして利用され、外部に漏洩するリスクがあります。

多くのサービスでは入力データを学習に利用しない設定が可能ですが、従業員のリテラシー不足から意図せず情報を漏らしてしまうケースが後を絶ちません。

社内での利用ルールを明確に定め、セキュリティが確保されたツールを選定することが極めて重要です。

こちらは、米国立標準技術研究所(NIST)が公開している「AIリスクマネジメントフレームワーク」の公式サイトです。ガイドライン策定の参考にしてください。 https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/

導入・運用に多額の費用がかかる可能性

高性能な生成AIツールの利用には、高額なライセンス費用がかかる場合があります。

また、自社独自のデータを学習させてカスタマイズする場合や、既存のシステムと連携させる場合には、専門的な知識を持つ人材の確保や開発費用が別途必要になります。

導入前に、どの業務にAIを活用し、どれくらいの費用対効果が見込めるのかを慎重に試算し、スモールスタートで効果を検証しながら段階的に投資を拡大していくアプローチが推奨されます。

社内での利用促進と定着化の難しさ

せっかく生成AIを社内に導入しても、従業員がその価値を理解し、積極的に活用しなければ意味がありません。

「使い方がわからない」「今のやり方を変えたくない」といった抵抗感や、AIに仕事を奪われるのではないかという不安感から、利用が定着しないケースは少なくありません。

導入目的の丁寧な説明や、実践的な研修の実施、成功事例の共有などを通じて、全社的にAI活用をポジティブに捉える文化を醸成していく必要があります。

ChatGPTを企業で利用する際の具体的な導入方法や活用事例、注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-use-in-company/

【5ステップ】生成AIを社内に導入する具体的な方法

ここでは、実際に生成AIを社内に導入するための具体的な方法を5つのステップに分けて解説します。

- ステップ1:生成AIの社内活用目的を明確にする

- ステップ2:生成AIに任せたい社内業務をリストアップする

- ステップ3:AIガバナンス体制を構築しガイドラインを策定する

- ステップ4:目的に合った生成AIツールを選定する

- ステップ5:スモールスタートで実践と改善を繰り返す

これらのステップを順に踏むことで、計画的かつ効果的に導入を進めることができます。

ステップ1:生成AIの社内活用目的を明確にする

まず最初に、「何のために生成AIを導入するのか」という目的を明確に定義します。

「生産性を30%向上させる」「顧客満足度を20%高める」「新規事業のアイデアを年間10件創出する」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

目的が曖昧なままでは、後のツール選定や効果測定の軸がぶれてしまい、導入が失敗に終わる可能性が高まります。

経営層から現場の従業員まで、関係者全員が同じ目的を共有することが成功の第一歩です。

ステップ2:生成AIに任せたい社内業務をリストアップする

次に、ステップ1で設定した目的を達成するために、生成AIに任せることができそうな社内業務を具体的に洗い出します。

各部署の担当者にヒアリングを行い、「時間がかかっている定型業務」「属人化している専門業務」「改善したいが人手が足りない業務」などをリストアップしていきます。

この際、業務の難易度や発生頻度、自動化した場合の効果などを評価し、優先順位を付けておくと、後のツール選定や導入計画の策定がスムーズになります。

ステップ3:AIガバナンス体制を構築しガイドラインを策定する

生成AIの安全な利用を担保するために、専門の推進部署を設置するなど、AIガバナンスの体制を構築します。

その上で、全従業員が遵守すべき利用ガイドラインを策定します。ガイドラインには、入力してはいけない情報(機密情報、個人情報など)の定義、生成物の著作権の取り扱い、情報の真偽を確認するファクトチェックの義務などを明記します。

これらのルールを策定し、全社に周知徹底することで、情報漏洩やコンプライアンス違反といったリスクを未然に防ぎます。

ステップ4:目的に合った生成AIツールを選定する

ステップ2でリストアップした業務と、ステップ3で策定したガイドラインに基づき、最適な生成AIツールを選定します。

ツールの選定にあたっては、機能や性能だけでなく、セキュリティ対策、サポート体制、料金体系などを総合的に比較検討します。

特に、社内の機密情報を扱う場合は、入力したデータが学習に使われないことや、通信が暗号化されていることなど、セキュリティ要件を満たすツールを選ぶことが不可欠です。

必要に応じて、複数のツールを試験的に導入し、使い勝手や精度を比較するのも有効です。

ステップ5:スモールスタートで実践と改善を繰り返す

最初から全社的に大規模な導入を目指すのではなく、まずは特定の部署や業務に限定してスモールスタートで導入を開始します。

小さな成功体験を積み重ねることで、AI活用のノウハウを社内に蓄積し、従業員の心理的なハードルを下げる効果があります。

実際に利用した従業員からフィードバックを収集し、課題の改善やガイドラインの見直しを継続的に行いましょう。

この実践と改善のサイクル(PDCA)を繰り返しながら、徐々に適用範囲を拡大していくことが、社内定着を成功させるための確実なアプローチです。

【業務別】生成AIの社内活用・効率化事例

生成AIは、社内の様々な業務を効率化するポテンシャルを秘めています。ここでは、具体的な業務別の活用・効率化事例を紹介します。

自社のどの業務に応用できるか、イメージしながらご覧ください。

社内問い合わせ対応をチャットボットで自動化

総務や人事、情報システム部には、日々同じような内容の問い合わせが数多く寄せられます。

これらの定型的な質問に回答する社内向けチャットボットを生成AIで構築することで、担当部署の業務負荷を大幅に軽減できます。

社内規定やマニュアルを学習させたAIが、24時間いつでも従業員の質問に自動で回答してくれるため、従業員は知りたい情報をすぐに得られ、担当者は本来のコア業務に集中できるようになります。

電話応対の工数削減と顧客体験の向上

コールセンターにおける電話応対業務も、生成AIの活用が進んでいる領域です。

顧客からの問い合わせ内容をAIがリアルタイムで音声認識し、適切な回答の候補をオペレーターの画面に表示することで、応対時間の短縮と品質の均一化を図れます。

さらに、通話内容をAIが自動で要約し、応対履歴としてシステムに登録することで、オペレーターの後処理業務の工数を大幅に削減し、顧客との対話に専念できる環境を整えます。

優秀な営業のトークスクリプトを分析し標準化

トップセールス担当者の商談内容を録音・テキスト化し、生成AIで分析することで、成果に繋がりやすい会話のパターンやキーワードを抽出できます。

この分析結果を基に、効果的なトークスクリプトやFAQを作成し、営業部門全体で共有することで、チーム全体の営業スキルを底上げし、標準化を図ることが可能です。

また、新人研修の教材としても活用でき、育成期間の短縮にも貢献します。

サービス仕様を即座に確認できる社内AIアシスタント

複雑な製品やサービスの仕様に関する問い合わせは、開発部門や専門の担当者に集中しがちです。

膨大な仕様書や設計ドキュメントを学習させた社内専用のAIアシスタントを導入すれば、営業担当者やカスタマーサポートが、顧客からの質問に対してその場でAIに問いかけるだけで、正確な仕様を即座に確認できるようになります。

これにより、回答の迅速化と属人化の解消を実現し、顧客満足度の向上に繋がります。

RAGを活用した高精度な社内情報検索システム

RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、社内文書などの信頼できる情報源から関連箇所を検索し、その内容に基づいてAIが回答を生成する技術です。

このRAGを活用することで、社内規定や過去の議事録、各種レポートなど、社内に散在する膨大な情報の中から、必要な情報を極めて高い精度で探し出し、要約して提示する検索システムを構築できます。

ハルシネーションのリスクを抑えつつ、情報収集の時間を劇的に短縮できます。

議事録や日報などのドキュメント作成の自動化

会議の音声データを生成AIに読み込ませるだけで、自動で文字起こしを行い、要点や決定事項をまとめた議事録の草案を作成することができます。

同様に、一日の活動内容を箇条書きで入力するだけで、体裁の整った日報を自動生成することも可能です。

これらのドキュメント作成業務にかかっていた時間を大幅に削減できるため、多くの企業で導入が進んでいる代表的な活用事例の一つです。

コンテンツ制作(記事・メルマガ・SNS投稿)の効率化

マーケティング部門におけるコンテンツ制作業務でも、生成AIは強力なアシスタントとなります。

キーワードを指定するだけで、ブログ記事の構成案や見出しを瞬時に作成したり、ターゲット層に響くメルマガの件名や本文を複数パターン提案させたりすることができます。

SNSの投稿文やキャッチコピーのアイデア出しにも活用でき、コンテンツの量産と質の向上を両立させ、担当者の創造的な作業をサポートします。

広告動画やバナー画像のデザイン案生成

テキストでイメージを伝えるだけで、広告キャンペーンに使用する動画の絵コンテや、Webサイトに掲載するバナー画像の多様なデザイン案を、生成AIが短時間で大量に作成します。

デザイナーはこれらの生成された案をたたき台として、より洗練されたクリエイティブを効率的に制作できるようになります。

A/Bテスト用のデザインパターンを複数用意することも容易になり、広告効果の最大化に貢献します。

生成AIを社内に導入した企業事例11選

ここでは、実際に生成AIを社内に導入し、成果を上げている企業の事例を11社紹介します。

国内外の先進的な取り組みから、自社で活用する際のヒントを得ることができるでしょう。

コカ・コーラ

飲料大手のコカ・コーラは、マーケティング活動に生成AIを積極的に活用しています。

同社はAIプラットフォーム「Create Real Magic」を立ち上げ、世界中のアーティストからAIで生成されたアート作品を公募し、それを実際の広告クリエイティブに採用するキャンペーンを実施しました。

これにより、ブランドイメージの革新と、ファンとの新しいエンゲージメントの形を創出しています。

本田技研工業と伊藤忠商事

本田技研工業と伊藤忠商事は、それぞれ独自の対話型AIを全社的に導入しています。

これにより、従業員は日々の業務の中で、資料作成、情報収集、アイデア出しなど、様々な場面でAIのアシストを受けられるようになりました。

両社ともに、まずは国内の全従業員を対象に導入し、業務効率化と生産性向上を目指しており、将来的には海外拠点への展開も視野に入れています。

株式会社かんぽ生命保険

かんぽ生命保険では、顧客からの問い合わせに応対するオペレーターを支援するために生成AIを活用しています。

顧客との通話内容をAIがリアルタイムで分析し、関連する保険商品や手続きの情報をオペレーターの画面に表示します。

これにより、新人オペレーターでもベテランと同様の質の高い案内が可能になり、応対時間の短縮と顧客満足度の向上を同時に実現しています。

日清食品ホールディングス

日清食品ホールディングスは、社内情報検索システムに生成AIを導入しました。

社内規定や業務マニュアル、過去の申請書類といった膨大なデータをAIに学習させることで、従業員が必要な情報を自然言語で質問するだけで、迅速かつ的確に探し出せる環境を整備しました。

これにより、バックオフィス部門への問い合わせ件数が大幅に削減され、業務効率化に繋がっています。

アサヒビール

アサヒビールでは、商品開発のプロセスに生成AIを活用する実証実験を行っています。

市場のトレンドや消費者の口コミといった膨大なデータをAIに分析させ、新しい商品のコンセプトや味の組み合わせ、パッケージデザインなどのアイデアを生成させています。

人間の感性とAIのデータ分析能力を融合させることで、これまでにない革新的な商品を生み出すことを目指しています。

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクトは、全従業員約1万2500人を対象に、対話型AIアシスタント「ConnectAI」を導入しています。

このツールは、社内データベースと連携しており、従業員は自社の製品情報や業務プロセスに関する質問をAIに投げかけることができます。

導入後、1日あたりの利用回数が数万回に達するなど、業務に不可欠なツールとして定着しており、全社的な生産性向上に大きく貢献しています。

西松建設

建設業界でも生成AIの活用が始まっています。西松建設では、工事現場の安全管理にAIを導入しています。

現場に設置したカメラの映像をAIがリアルタイムで解析し、危険な行動や安全規則の違反を検知すると、即座に現場監督者にアラートを通知します。

これにより、事故を未然に防ぎ、より安全な労働環境の実現を目指しています。

SMBCグループ

SMBCグループは、グループ全従業員約10万人を対象に、独自の生成AI「SMBC-GPT」を導入しました。

金融機関として最も重要視されるセキュリティを確保するため、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceを自社専用の環境に構築しています。

企画書の作成や情報収集、プログラミング支援など、幅広い業務での活用を推進し、金融業務のDXを加速させています。

KDDI

通信大手のKDDIは、生成AIを活用して、法人顧客向けの新しいソリューション開発を推進しています。

同社が持つ通信データや顧客基盤と、生成AIの能力を組み合わせることで、企業の業務効率化や新たなビジネスモデルの創出を支援するサービスを提供しています。

また、社内においても全社員を対象に生成AIの利用環境を整備し、業務改革を進めています。

ベネッセホールディングス

教育事業を展開するベネッセホールディングスは、学習教材の開発や、個々の生徒に最適化された学習プランの提案に生成AIを活用しています。

生徒の学習履歴や解答データをAIが分析し、つまずきやすいポイントを特定したり、一人ひとりの理解度に合わせた問題を出題したりすることで、より効果的な学習体験の提供を目指しています。

サイバーエージェント

インターネット広告事業を主力とするサイバーエージェントは、広告クリエイティブの制作に生成AIを全面的に活用しています。

テキストから広告用のキャッチコピーを大量に生成したり、バナー広告のデザイン案を自動で作成したりするAIを自社開発しました。

これにより、クリエイティブ制作の生産性を飛躍的に向上させ、広告効果の最大化を実現しています。

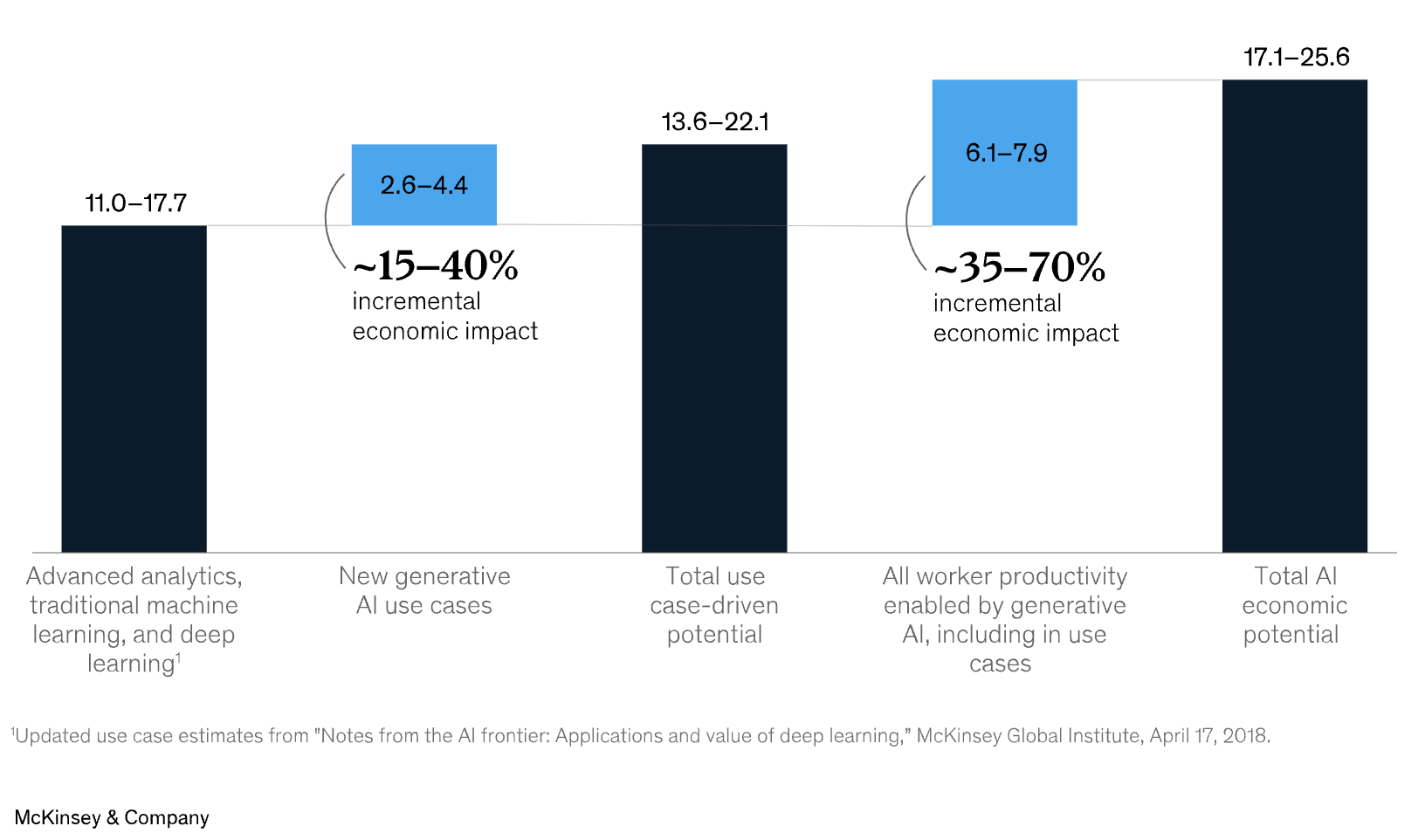

こちらは、マッキンゼーが発表した生成AIの経済的ポテンシャルに関するレポートです。市場全体のインパクトを把握するために、ぜひご一読ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

生成AIを社内に導入・活用する際の注意点

生成AIを社内に導入し、その効果を最大化するためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

これらのポイントを押さえることで、リスクを管理し、安全かつ効果的な活用が可能になります。

情報漏洩を防ぐセキュリティ対策

最も注意すべきは、情報漏洩のリスクです。

従業員が社内の機密情報や顧客の個人情報を、セキュリティの確保されていない外部の生成AIサービスに入力してしまうことを防がなければなりません。

社内ガイドラインで入力禁止事項を明確に定めるとともに、技術的には、IPアドレス制限やデータマスキング機能を備えた、セキュリティレベルの高い法人向けサービスを選定することが重要です。

著作権や商標権などの権利侵害リスク

生成AIが生成した文章や画像が、既存の著作物や商標と酷似している場合、意図せず権利侵害をしてしまうリスクがあります。

特に、生成物を社外向けの資料やマーケティングコンテンツとして利用する際には、注意が必要です。

生成AIの利用規約を確認し、生成物の商用利用が可能かどうかを把握するとともに、最終的には人間の目でオリジナリティを確認し、必要に応じて専門家に相談する体制を整えておくことが望ましいです。

生成された情報のファクトチェック体制

前述の通り、生成AIは誤った情報(ハルシネーション)を生成することがあります。

AIの回答を鵜呑みにせず、必ず信頼できる情報源と照らし合わせて内容の正確性を確認する「ファクトチェック」を義務付ける必要があります。

特に、数値データや法律、医療に関する情報など、正確性が厳しく求められる分野で利用する際は、専門家によるダブルチェック体制を構築するなど、慎重な運用が求められます。

社内データの集約・整備における課題

RAGなどを活用して社内データに基づいた高精度な回答を生成させるためには、その前提として、AIに学習させるための社内データが整理され、一元的に管理されている必要があります。

しかし、多くの企業では、情報が各部署のサーバーや個人のPCに分散して保存されている「データのサイロ化」が課題となっています。

生成AIの導入を成功させるには、まず社内のナレッジマネジメント体制を見直し、データの集約と整備を進めることが不可欠です。

利用環境に応じたネットワーク構築の必要性

画像生成や動画生成など、大量のデータを扱う生成AIを利用する場合や、全社的に多くの従業員が同時にアクセスする場合には、既存の社内ネットワークの帯域では処理が追いつかず、動作が遅延する可能性があります。

本格的な導入に先立ち、想定される利用シーンやデータ量を試算し、必要に応じてネットワークインフラの増強を検討する必要があります。

快適な利用環境を整備することが、社内での利用定着を促進する上で重要な要素となります。

生成AIの社内導入を成功させる支援サービスの活用

生成AIの社内導入には、専門的な知識やノウハウが求められます。自社だけで進めるのが難しいと感じる場合は、外部の専門的な支援サービスを活用することも有効な選択肢です。

自社に合ったサービスの選び方

生成AI導入支援サービスを選ぶ際は、まず自社の目的や課題を明確にすることが重要です。

特定の業務の効率化を目指すのか、全社的なDXを推進したいのかによって、選ぶべきサービスは異なります。

サービスの提供実績や、自社の業界への知見、導入後のサポート体制などを比較検討し、信頼できるパートナーを選びましょう。

国内リージョンで提供される安心なプラットフォーム

機密性の高い情報を扱う場合、データが国外のサーバーに保管されることに懸念を持つ企業も少なくありません。

そのような場合は、データセンターが日本国内にある(国内リージョン)クラウドプラットフォームを基盤としたサービスを選ぶと安心です。

データの国外転送リスクを低減し、国内法に準拠した運用が可能になります。

iPaaSを活用したデータ連携の効率化

社内の様々なシステム(CRM、SFA、ERPなど)と生成AIを連携させることで、活用の幅は大きく広がります。

iPaaS(Integration Platform as a Service)と呼ばれるクラウドサービスを利用すれば、プログラミングの知識がなくても、異なるシステム間のデータ連携を容易に実現できます。

これにより、開発コストを抑えながら、迅速にAIを活用した業務プロセスの自動化を進めることが可能です。

生成AI導入、9割の企業が陥る「失敗の罠」とは?成功企業だけが知る“AIガバナンス”の重要性

多くの企業が競争力を高めるために生成AIの導入を急いでいますが、その裏で「期待した成果が出ない」「かえって業務が混乱した」という声が増えているのをご存知でしょうか。「とりあえず流行りに乗って導入してみた」というアプローチでは、情報漏洩や誤った情報(ハルシネーション)の拡散といった、ビジネスに深刻なダメージを与えかねないリスクを管理できません。実は、生成AIの活用で成果を出す企業には共通点があります。それは、技術を導入する前に、明確なルールと体制、すなわち「AIガバナンス」を構築していることです。AIを安全かつ効果的に活用するための羅針盤とも言えるこのガバナンスの欠如こそ、多くの企業が陥る失敗の罠なのです。

引用元:

PwC Japanグループが実施した調査によると、日本企業が生成AIを導入・利用する上での課題として、「情報セキュリティ・プライバシーのリスク」(54%)、「AIを使いこなせる人材の不足」(48%)、「利用するためのルール・ガイドラインが未整備」(45%)が上位を占めており、ガバナンス体制の構築が急務であることが示されています。(PwC Japanグループ「生成AIに関する実態調査2023」2023年)

まとめ

企業は業務効率化や生産性向上を目指す中で、生成AIの活用がその切り札として注目されています。

しかし、実際には「何から始めればいいかわからない」「情報漏洩などのセキュリティリスクが怖い」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、議事録の自動作成や社内問い合わせ対応、コンテンツ制作の効率化など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「利用ガイドラインをどう策定すればいいか」といったガバナンス構築の段階から専門家の支援を受けられ、初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。