「自社で生成AIを開発したいが、何から手をつければ良いかわからない」

「生成AIの自社開発とSaaS利用、どちらが自社に適しているのだろうか?」

このような悩みを抱えている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、生成AIを自社開発するメリットや具体的な進め方、注意点、そして気になる費用までを網羅的に解説します。

生成AIのコンサルティングを専門に行う弊社が、プロジェクトを成功に導くための実践的な知識とノウ_ウハウをわかりやすくお伝えします。

この記事を読めば、生成AIの自社開発に関する全体像を掴み、具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

そもそも生成AIの自社開発とは?SaaSとの違いを解説

ここでは、生成AIの自社開発が何を意味するのか、そして一般的なSaaSツールとどう違うのかを解説します。

- 生成AIの基本的な定義と仕組み

- 自社開発(内製化)とSaaS利用の明確な違い

- なぜ今、生成AIの自社開発が注目されているのか

これらの違いを理解することで、自社にとって最適なAI導入戦略を描くことができます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

生成AIの基本的な定義と仕組み

生成AI(Generative AI)とは、文章、画像、音声、プログラムコードといった、まったく新しい独自のコンテンツを創り出す人工知能の一種です。

従来のAIがデータの分類や予測を主に行うのに対し、生成AIは学習済みの膨大なデータからパターンや構造を学び取り、それに基づいて新たなアウトプットを生み出します。

その中核をなすのが「大規模言語モデル(LLM)」などの深層学習(ディープラーニング)技術です。

この技術により、AIは文脈を理解し、質問に答え、クリエイティブなテキストを生成するなど、人間のような知的作業を遂行できるようになりました。

自社開発では、この仕組みを理解し、自社の目的に合わせてモデルを調整していくことになります。

自社開発(内製化)とSaaS利用の明確な違い

生成AIの自社開発(内製化)とSaaS利用の最も大きな違いは、「システムの所有権」と「カスタマイズの自由度」にあります。

SaaS(Software as a Service)は、外部の事業者が提供するクラウド上のAIサービスを月額料金などで利用する形態です。

手軽に導入できる反面、機能の拡張やデータの取り扱いには制約があります。

一方、自社開発は、独自の生成AIシステムを社内で設計・構築・運用する方法です。

初期投資や専門知識が必要になりますが、自社の業務フローやセキュリティ要件に完璧に合致した、独自のシステムを構築できる点が最大のメリットと言えるでしょう。

なぜ今、生成AIの自社開発が注目されているのか

今、多くの企業で生成AIの自社開発が注目されている背景には、競争優位性の確保という経営課題があります。

汎用的なSaaSツールだけでは、他社との差別化を図ることが難しくなってきました。

独自のビジネスデータや顧客情報を活用し、自社特有の課題を解決するAIを開発することで、新たなサービス創出や圧倒的な業務効率化を実現できます。

また、機密情報を外部サーバーに預ける必要がないため、セキュリティリスクを大幅に低減できる点も大きな理由です。

市場の変化に迅速に対応し、持続的な成長を遂げるため、自社開発は重要な経営戦略の一つとなっています。

生成AI導入を本格的に検討している方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。総合生成AIコンサルティングファームとして大手企業含む多くの企業へのAI導入を成功させている弊社が、生成AI企業100社と、導入方法など、生成AI導入に関することを網羅的に解説しております。

メリット多数!生成AIの自社開発がもたらす恩恵

生成AIの自社開発は、単にシステムを内製化するだけでなく、企業に多くの戦略的メリットをもたらします。

- 自社データ活用によるセキュリティ強化と独自性の確保

- コスト最適化と長期的な投資対効果(ROI)の向上

- 柔軟かつ迅速なシステムカスタマイズと改善

- 社内における専門技術とノウハウの蓄積

これらの恩恵を理解することで、自社開発への投資判断がより明確になります。

順に詳しく解説していきます。

自社データ活用によるセキュリティ強化と独自性の確保

生成AIを自社開発する最大のメリットは、社内に蓄積された機密情報や顧客データを安全に活用できる点です。

外部のSaaSを利用する場合、データを社外サーバーに送信する必要があり、情報漏洩のリスクが常に伴います。

自社開発であれば、データを外部に出すことなく、クローズドな環境でAIモデルの学習や運用が可能です。

これにより、セキュリティを最大限に確保できます。

さらに、自社独自のデータを学習させることで、他社には真似のできない、ユニークで競争力の高いAIサービスや業務プロセスを構築することが可能になります。

コスト最適化と長期的な投資対効果(ROI)の向上

SaaSの利用は初期費用を抑えられますが、ユーザー数や利用量に応じて月額費用が増加し続けるため、長期的にはコストが膨らむ可能性があります。

一方、自社開発は初期にまとまった開発費用がかかりますが、一度システムを構築してしまえば、ランニングコストはサーバー費用などが中心となり、利用規模が拡大してもコストの増加は比較的緩やかです。

結果として、長期的な視点で見ると、トータルコストを削減し、高い投資対効果(ROI)を実現できるケースが多くあります。

特に全社的にAI活用を推進していく場合、自社開発のコストメリットは大きくなります。

柔軟かつ迅速なシステムカスタマイズと改善

ビジネス環境の変化や新たなニーズが発生した際に、迅速かつ柔軟に対応できるのも自社開発の大きな強みです。

SaaSの場合、機能の追加や仕様変更はサービス提供側のロードマップに依存するため、自社の要望がすぐに反映されるとは限りません。

自社開発であれば、ビジネス要件に合わせて自由に機能を追加・修正したり、パフォーマンスを改善したりすることが可能です。

このアジリティ(俊敏性)が、競合他社に対する優位性を生み出します。

現場のフィードバックを即座にシステムに反映し、継続的に改善サイクルを回せる点は非常に魅力的です。

社内における専門技術とノウハウの蓄積

生成AIの自社開発プロジェクトを通じて、AIに関する専門的な技術や知識、運用ノウハウが社内に蓄積されます。

これは、企業の無形資産として非常に価値のあるものです。

AIをブラックボックスとして利用するのではなく、その仕組みを深く理解した人材が社内にいることで、将来的に新たなAI活用を企画したり、予期せぬトラブルに迅速に対処したりすることが可能になります。

外部ベンダーに依存する体制から脱却し、自社の力でDXを推進していくための強固な基盤を築くことができるでしょう。

これは、企業の持続的な成長とイノベーションに不可欠な要素です。

難しい?生成AIの自社開発における注意点と越えるべき壁

生成AIの自社開発はメリットが大きい一方で、乗り越えるべき課題も存在します。事前にリスクを理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

- 膨大な学習データと高性能な計算リソースの確保

- モデル開発とチューニングのための専門人材の採用と育成

- 開発プロジェクトの長期化とコスト増大のリスク

- 生成AIが出力する「それっぽさ」の壁(ハルシネーション対策)

- 倫理的・法的リスクへの適切な対応とガバナンス

これらの注意点を一つずつ確認していきましょう。

膨大な学習データと高性能な計算リソースの確保

質の高い生成AIを開発するためには、学習の元となる大量かつ高品質なデータが必要です。

社内にデータが不足している場合や、データが整理されておらずAIが学習できる形式になっていない場合があります。

データの収集、クレンジング、整備には相当な時間と労力がかかります。

また、大規模なAIモデルの学習には、GPUなどの高性能な計算リソース(サーバー)が不可欠です。

これらのリソースを自社で保有するには多額の設備投資が必要となり、クラウドサービスを利用する場合でも高額な利用料が発生する可能性があります。

モデル開発とチューニングのための専門人材の採用と育成

生成AIの開発には、機械学習エンジニアやデータサイエンティストといった高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。

しかし、こうしたAI人材は世界的に需要が高く、採用競争が激化しており、確保は容易ではありません。

また、単に採用するだけでなく、自社のビジネスを理解し、最適なAIモデルを設計・開発・改善していけるよう、継続的に育成していく必要もあります。

社内のエンジニアをリスキリング(再教育)する選択肢もありますが、教育体制の構築や学習期間の確保といった課題も生じます。

人材の確保と育成は、自社開発プロジェクトにおける最も重要な成功要因の一つです。

開発プロジェクトの長期化とコスト増大のリスク

生成AIの開発は、最先端技術であるがゆえに不確実性が高く、当初の計画通りに進まないことも少なくありません。

特に、求める精度に到達するまでのモデルのチューニングには、トライアンドエラーの繰り返しが必要となり、想定以上に時間がかかることがあります。

プロジェクトが長期化すれば、人件費やサーバー利用料などのコストも増大していきます。

明確な目標設定や適切なプロジェクト管理が行われない場合、予算を大幅に超過してしまうリスクも考えられます。

PoC(概念実証)などを通じて、リスクを管理しながら段階的に開発を進めるアプローチが重要です。

生成AIが出力する「それっぽさ」の壁(ハルシネーション対策)

生成AIは、学習したデータに基づいてもっともらしい文章や回答を生成しますが、その内容が常に事実に基づいているとは限りません。

このように、AIが事実と異なる誤った情報を生成する現象を「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

ハルシネーションは、顧客対応や重要な意思決定にAIを利用する際に、深刻な問題を引き起こす可能性があります。

出力結果の事実確認を行う仕組みを導入したり、特定のタスクに特化させて回答の範囲を限定したりするなど、ハルシネーションのリスクを管理・抑制するための技術的な対策が不可欠です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

倫理的・法的リスクへの適切な対応とガバナンス

生成AIの利用には、倫理的・法的なリスクも伴います。

例えば、学習データに個人情報や著作物が含まれている場合、プライバシー侵害や著作権侵害のリスクが生じます。

また、AIが生成したコンテンツに差別的な表現や偏見が含まれてしまう可能性も否定できません。

これらのリスクに対応するため、AI開発・利用に関する社内ガイドラインを策定し、ガバナンス体制を構築することが極めて重要です。

法的な規制や社会的な要請の変化にも常に注意を払い、責任あるAI活用を推進していく姿勢が求められます。

成功に導く!生成AIの自社開発を始めるための具体的ステップ

実際に生成AIの自社開発プロジェクトを始めるための、具体的な5つのステップを紹介します。

- ステップ1: 明確な目的とスコープ(適用範囲)の設定

- ステップ2: 推進体制の構築と人材育成計画の策定

- ステップ3: 適切な技術選定と開発環境の構築

- ステップ4: スモールスタートによるPoC(概念実証)の実施

- ステップ5: 継続的な運用と評価・改善サイクルの確立

これらのステップを順に踏むことで、計画的かつ着実にプロジェクトを推進できます。

ステップ1: 明確な目的とスコープ(適用範囲)の設定

まず最初に、「何のためにAIを開発するのか」という目的を明確に定義します。

「売上を10%向上させる」「問い合わせ対応コストを30%削減する」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

次に、その目的を達成するために、AIをどの業務に適用するのか(スコープ)を限定します。

最初から大規模な範囲を対象にするのではなく、「特定の製品に関する問い合わせ自動応答」のように、領域を絞って始めることが成功の秘訣です。

目的とスコープが明確になることで、開発の方向性が定まり、関係者間の認識のズレを防ぐことができます。

ステップ2: 推進体制の構築と人材育成計画の策定

次に、プロジェクトを推進するための体制を構築します。

プロジェクトマネージャー、AIエンジニア、そしてAIを実際に利用する業務部門の担当者など、必要な役割を定義し、メンバーをアサインします。

経営層のコミットメントを得て、全社的な協力体制を築くことも不可欠です。

同時に、不足しているスキルを補うための人材採用や育成計画を策定します。

外部の専門家をアドバイザーとして招聘したり、社内勉強会を実施したりするなど、長期的な視点で組織のAIリテラシーを高めていく取り組みが求められます。

ステップ3: 適切な技術選定と開発環境の構築

プロジェクトの目的とスコープに基づき、最適な技術を選定します。

基盤となるAIモデル(オープンソースのLLMなど)を何にするか、プログラミング言語(Pythonが主流)やフレームワーク、そして開発・運用を行うためのインフラ(クラウドかオンプレミスか)などを決定します。

セキュリティ要件や将来的な拡張性も考慮に入れる必要があります。

この段階で技術的な方向性を誤ると、後の工程で大きな手戻りが発生する可能性があるため、専門家の知見を活用しながら慎重に検討することが重要です。

ステップ4: スモールスタートによるPoC(概念実証)の実施

いきなり本格的な開発に入るのではなく、まずは小規模なPoC(Proof of Concept:概念実証)から始めることを強く推奨します。

PoCでは、限定されたデータと機能でプロトタイプ(試作品)を開発し、技術的に実現可能か、そして実際に業務で役立つかを検証します。

PoCを通じて、開発プロセスにおける課題や、AIの性能限界などを早期に洗い出すことができます。

ここで得られた学びを基に、本格開発に向けた計画の精度を高めていきます。

スモールスタートでリスクを最小限に抑えながら、成功の確度を高めていくアプローチです。

ステップ5: 継続的な運用と評価・改善サイクルの確立

生成AIは、一度開発して終わりではありません。

実際に業務で利用を開始した後は、その性能や利用状況を継続的にモニタリングし、ユーザーからのフィードバックを収集する必要があります。

収集したデータに基づき、「回答の精度が低い」「特定の質問に対応できない」といった課題を分析し、モデルの再学習やチューニングを行います。

このような評価・改善のサイクル(PDCA)を回し続けることで、AIの価値を最大化し、ビジネスの変化にも対応していくことができます。

運用体制をあらかじめ計画に組み込んでおくことが重要です。

これだけは押さえたい!生成AIの自社開発に必要な基礎知識

生成AIの自社開発を検討する上で、知っておくべき基本的な技術用語や開発手法について解説します。

- 機械学習とディープラーニングの違い

- 自社開発で使われる主なプログラミング言語・ツール・API

- フルスクラッチ開発とAPI連携による開発パターンの違い

これらの知識は、開発パートナーとの円滑なコミュニケーションや、適切な技術選定のために役立ちます。

機械学習とディープラーニングの違い

機械学習とは、コンピューターがデータからパターンを自動的に学習し、予測や分類を行うための技術全般を指す幅広い概念です。

その中の一つの手法として、ディープラーニング(深層学習)があります。

ディープラーニングは、人間の脳神経回路(ニューラルネットワーク)を模した多層的な構造を用いて、より複雑で大規模なデータから高度な特徴を自動で抽出することを可能にします。

ChatGPTなどの高性能な生成AIは、このディープラーニング技術を基盤としており、両者の関係性を理解しておくことはAI開発の基礎となります。

自社開発で使われる主なプログラミング言語・ツール・API

生成AIの自社開発において、最も広く使われているプログラミング言語はPythonです。

TensorFlowやPyTorchといった、AI開発を効率化するためのライブラリやフレームワークが豊富に揃っているため、事実上の標準となっています。

開発環境としては、Jupyter Notebookのような対話型の実行環境がデータ分析やモデルの試作によく用いられます。

また、OpenAIが提供するAPIや、Hugging Faceで公開されているオープンソースのモデルなどを活用し、開発を効率化することも一般的です。

フルスクラッチ開発とAPI連携による開発パターンの違い

自社開発には、大きく分けて2つのアプローチがあります。

一つは、AIモデルをゼロから設計・学習させる「フルスクラッチ開発」です。

完全に独自のAIを構築できますが、莫大なデータ、計算リソース、そして高度な専門知識が必要となり、難易度は非常に高くなります。

もう一つは、既存のAIモデル(OpenAIのGPTシリーズなど)をAPI経由で呼び出し、自社のデータでファインチューニング(追加学習)やRAG(検索拡張生成)を行う開発パターンです。

これにより、比較的低コストかつ短期間で、自社に特化した高性能なAIを開発することができ、現在の主流となっています。

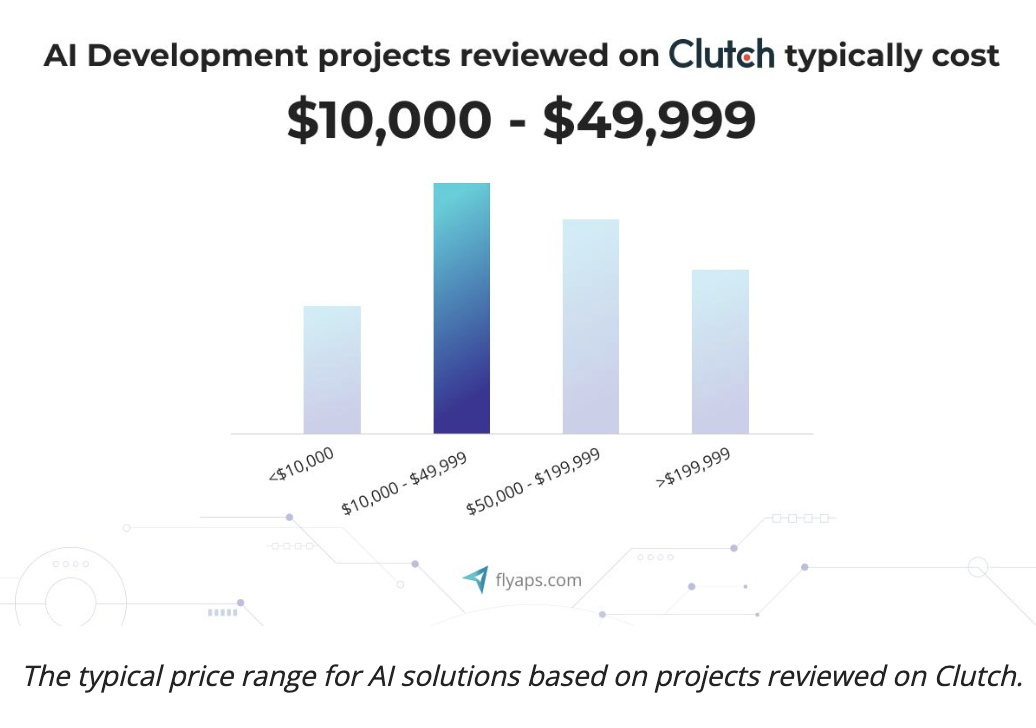

気になる費用と期間は?生成AIの自社開発にかかるコスト

生成AIの自社開発には、どの程度の費用と期間が必要になるのでしょうか。ここでは、コストに関する具体的な内訳や目安を解説します。

- 導入にかかるコストの内訳と変動要因

- フルスクラッチ開発とAPI連携による費用の違い

- 自社開発プロジェクト期間の一般的な目安

これらの情報を参考に、自社の予算やスケジュール感を検討しましょう。

導入にかかるコストの内訳と変動要因

生成AIの自社開発にかかるコストは、主に「人件費」「インフラ費用」「ツール・API利用料」の3つで構成されます。

人件費は、AIエンジニアやプロジェクトマネージャーなどの専門人材を確保するための費用で、最も大きな割合を占めることが一般的です。

インフラ費用には、AIの学習や運用に必要なサーバー代(GPUなど)やクラウドサービスの利用料が含まれます。

開発の難易度、求めるAIの性能、プロジェクトの規模などによって、これらのコストは数百万円から数億円規模まで大きく変動します。

フルスクラッチ開発とAPI連携による費用の違い

開発アプローチによって、費用は大きく異なります。

モデルをゼロから構築するフルスクラッチ開発の場合、膨大な計算リソースと長期間にわたる研究開発が必要となり、コストは数億円以上になることも珍しくありません。

一方、既存のAPIを活用して開発する場合、モデル開発自体は不要なため、初期費用を大幅に抑えることができます。

この場合の主なコストは、APIの利用料金と、自社システムと連携させるための開発人件費となります。

多くの場合、まずはAPI連携から始めるのが現実的な選択肢と言えるでしょう。

こちらは、2025年におけるAI開発の費用相場について、開発の種類ごとに詳しく解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://flyaps.com/blog/how-much-does-ai-cost/

自社開発プロジェクト期間の一般的な目安

プロジェクトの期間も、その要件や複雑さによって大きく変わります。

目的を絞った小規模なPoC(概念実証)であれば、2ヶ月〜3ヶ月程度で完了するケースもあります。

プロトタイプの開発を経て、実際の業務で利用できるシステムを構築するフェーズでは、半年〜1年程度の期間を見込むのが一般的です。

フルスクラッチで大規模なモデルを開発するような難易度の高いプロジェクトでは、数年単位の期間が必要になることもあります。

最初に明確なスコープを設定し、段階的に開発を進めることが、期間とコストをコントロールする上で重要です。

業務が変わる!生成AIの自社開発による部門別活用事例

生成AIを自社開発することで、具体的にどのような業務変革が期待できるのでしょうか。ここでは、部門別の活用事例をいくつかご紹介します。

- 【マーケティング】バーチャルインタビューによる顧客インサイトの深化

- 【HR・人事】「適材適所」を実現する採用と人材育成への応用

- 【カスタマーサポート】ヘルプデスク業務の高品質化と効率化

これらの事例は、自社でのAI活用をイメージするヒントになるはずです。

【マーケティング】バーチャルインタビューによる顧客インサイトの深化

マーケティング部門では、顧客理解を深めるために生成AIを活用できます。

例えば、自社に蓄積された顧客アンケートの回答や購買履歴データを学習させたAIを開発します。

このAIを「ペルソナ(仮想的な顧客像)」として設定し、チャット形式で対話することで、まるで本物の顧客にインタビューしているかのような体験ができます。

「なぜこの商品を選んだのですか?」「次にどんな機能が欲しいですか?」といった質問を投げかけることで、従来のデータ分析だけでは見えてこなかった、顧客の深層心理や潜在的なニーズ(インサイト)を発見するきっかけになります。

【HR・人事】「適材適所」を実現する採用と人材育成への応用

人事部門では、採用活動や人材育成の高度化に生成AIを応用できます。

例えば、過去の採用データや活躍している社員の評価データをAIに学習させることで、応募者の履歴書や職務経歴書から、自社で活躍する可能性の高い人材を見つけ出すことができます。

また、社員一人ひとりのスキルや経歴、キャリアプランをデータとして学習させたAIが、最適な研修プログラムやキャリアパスを提案することも可能です。

これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた客観的な人材配置や育成が実現し、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

【カスタマーサポート】ヘルプデスク業務の高品質化と効率化

カスタマーサポート部門は、生成AIの活用効果が特に大きい領域の一つです。

過去の問い合わせ履歴や製品マニュアル、FAQなどを学習させた独自のチャットボットを開発することで、顧客からの質問に24時間365日、即座に自動で回答できるようになります。

これにより、オペレーターはより複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中でき、サービス品質の向上と業務効率化を両立できます。

さらに、顧客との対話ログをAIが分析し、新たなFAQコンテンツを自動で生成したり、製品改善のヒントを抽出したりすることも可能になります。

最終判断の前に!生成AIの自社開発を実際に始める方法

生成AIの自社開発を進めるかどうかの最終判断を下すために、検討すべき現実的な選択肢と進め方について解説します。

- 自社開発かSaaS利用か、実装の分岐点を見極める

- カスタムAI開発という現実的な選択肢

- 内製化支援サービスの有効な活用方法

- まずは専門家への相談を検討しよう

これらの視点を持つことで、自社にとって最適な一歩を踏み出すことができます。

自社開発かSaaS利用か、実装の分岐点を見極める

最終的に自社開発を選ぶか、SaaSを利用するかの判断は、自社の目的や状況によって異なります。

「セキュリティ要件が非常に厳しい」「自社データを使った独自性が競争力の源泉である」「長期的なコスト最適化を重視する」といった場合は、自社開発が適している可能性が高いでしょう。

一方で、「とにかく早くAIを試したい」「専門人材がいない」「特定の汎用的な業務を効率化したい」という場合は、SaaSの利用から始めるのが合理的です。

両者のメリット・デメリットを冷静に比較し、自社の戦略に合致する方を選択することが重要です。

汎用的なSaaSツールの代表例であるChatGPTを企業で導入する際の具体的な情報については、こちらのガイド記事で詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

カスタムAI開発という現実的な選択肢

自社に開発リソースがない場合でも、諦める必要はありません。

AI開発を専門とする外部パートナーに依頼し、自社の要件に合わせた「カスタムAI」を開発してもらうという選択肢があります。

これは、SaaSの汎用性とフルスクラッチ開発の独自性の「良いとこ取り」とも言えるアプローチです。

専門企業の知見を活用することで、開発リスクを抑えながら、自社の課題解決に直結するオーダーメイドのAIを構築できます。

自社開発への第一歩として、まずはこうしたパートナーと協業することも有効な戦略です。

内製化支援サービスの有効な活用方法

将来的な自社開発(内製化)を目指しているものの、現時点ではノウハウや人材が不足しているという企業には、「内製化支援サービス」の活用がおすすめです。

こうしたサービスは、AI開発の専門家がプロジェクトに伴走し、技術的なアドバイスや人材育成のサポートを提供してくれます。

外部の知見を借りながら、実際の開発プロジェクトを通じて社内にノウハウを蓄積していくことができます。

最終的には自社の力だけでAI開発・運用ができる体制を築くことをゴールとし、そのための移行期間として支援サービスを戦略的に活用する方法です。

まずは専門家への相談を検討しよう

生成AIの自社開発は、多くの企業にとって未知の領域であり、自社だけで判断に迷うことも多いでしょう。

そのような場合は、まず一度、AI開発の専門家やコンサルタントに相談してみることをお勧めします。

専門家は、多くの企業の事例を知っており、技術的な知見とビジネス的な視点の両方から、客観的なアドバイスを提供してくれます。

現状の課題や実現したいことを伝えるだけで、どのようなアプローチが可能か、どの程度の予算感になりそうか、といった具体的な道筋が見えてくるはずです。

無料相談などを活用し、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、自社開発のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、弊社の提供する「生成AI内製化支援サービス」です。

弊社のサービスは、単なる開発代行ではありません。経験豊富なAIコンサルタントとエンジニアがお客様のチームの一員としてプロジェクトに伴走し、企画立案から技術選定、開発、そして人材育成までをトータルでサポートします。

PoCを通じたスモールスタートでリスクを最小限に抑えながら、最終的にはお客様が自律的にAIを活用できる組織体制を構築することを目指します。

Azure OpenAI Serviceを基盤としたセキュアな環境で、情報漏洩の心配なく自社データを活用できる点も強みです。

「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも、手厚いサポートがあるため安心してスタートできます。

まずは、弊社の支援実績やサービス詳細をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

専門家と共に“失敗しない生成AI開発”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。

生成AIは「作る」べきか?トップ企業が巨額投資を続ける「自社開発」という必然

多くの企業が生成AIの導入を検討する際、手軽なSaaSツールに目を向けがちです。しかし、なぜGoogleやMicrosoftのような世界のトップ企業は、莫大なコストと時間をかけてまで自社独自のAIモデル開発にこだわり続けるのでしょうか。その答えは、汎用ツールでは決して得られない「真の競争優位性」にあります。スタンフォード大学の最新レポートによれば、2023年における世界のAIへの民間投資額のうち、その大半が生成AI分野に集中しており、特に大手テック企業による基盤モデル開発がその中心を担っています。これは、これからのビジネスにおいて、データとそれを活用する独自のAI技術こそが、石油や電力のような最も重要な経営資源になることを示唆しています。SaaSツールは業務効率化の「第一歩」として有効ですが、市場をリードする企業は、データを外部に預けることなく、自社のビジネスに完全に最適化されたAIを内製化することの戦略的重要性を理解しているのです。他社と同じツールを使うだけでは、本質的な差別化は生まれません。自社ならではのデータと知見をAIに注ぎ込み、独自の価値を創造すること。それこそが、AI時代を勝ち抜くための必然的な選択と言えるでしょう。

引用元:

Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “Artificial Intelligence Index Report 2024,” 2024.

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、本記事で解説したように、自社開発には専門人材の確保や多額のコスト、開発期間の長期化といったリスクがあり、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。