「生成AIの導入効果って具体的に何があるの?」

「自社で活用したいけど、何から始めればいいか分からない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIの導入によって得られる具体的な効果やメリット、国内外の最新成功事例15選、そして導入前に知っておくべき注意点まで網羅的に解説しました。

この記事を読めば、生成AI活用の全体像を理解し、自社での導入に向けた具体的な一歩を踏み出せるようになります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

まずは基本から!「生成AI」の導入効果を高める基礎知識

ここからは、生成AIの導入効果を正しく理解するために欠かせない、基本的な知識について解説します。

- 生成AIとは?基本的な概念と従来のAIとの違い

- 生成AIの主な種類と多様なアウトプット

- なぜ今多くの企業が導入?生成AIの普及スピードと理由

これらの基礎を押さえることで、なぜ生成AIがこれほどまでに注目され、多くの企業で導入が進んでいるのかが明確になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIとは?基本的な概念と従来のAIとの違い

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、文章、画像、音楽、プログラムコードといった、まったく新しいオリジナルのコンテンツを自ら「生成」することができる人工知能のことです。

インターネット上の膨大なデータを学習し、そのデータに含まれるパターンや構造を理解することで、まるで人間が作ったかのような自然で創造性豊かなアウトプットを生み出します。

従来のAIの多くは「識別系AI」と呼ばれ、与えられたデータが何であるかを認識・識別することが主な役割でした。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断したり、迷惑メールを分類したりするのがこれにあたります。

これに対し、生成AIは「犬の画像を描いて」という指示に対して、世の中に存在しない新しい犬の画像を創造できる点で根本的に異なります。

この能力は、大規模言語モデル(LLM)をはじめとする技術の飛躍的な進歩によって実現されました。

生成AIは、単なる作業の自動化に留まらず、人間の創造性を拡張し、新たな価値を生み出すための強力なパートナーとなり得る存在です。

生成AIの主な種類と多様なアウトプット

生成AIは、その学習データやモデルの構造によって、さまざまな種類のアウトプットを生み出すことができます。

自社の課題解決にどのAIが適しているかを知るために、まずは主な種類を理解しておきましょう。

最も広く知られているのが、ChatGPTやGeminiに代表される「文章生成AI」です。

ブログ記事やメールの作成、文章の要約、翻訳、アイデアのブレインストーミングなど、テキストに関するあらゆる作業を効率化します。

次に、「画像生成AI」も注目度が高い分野です。

MidjourneyやStable Diffusionなどが有名で、テキストでイメージを伝えるだけで、高品質なイラストや写真を瞬時に生成できます。

広告クリエイティブやWebサイトのデザイン、製品のモックアップ作成などに活用されています。

さらに、「動画生成AI」や「音声生成AI」も急速に進化しています。

テキストから動画を生成するSoraや、自然なナレーションを作成する音声合成ツールなどが登場し、マーケティングやコンテンツ制作のあり方を大きく変えようとしています。

この他にも、プログラムコードを生成して開発を支援するAIや、音楽を生成するAIなど、その応用範囲は多岐にわたります。

なぜ今多くの企業が導入?生成AIの普及スピードと理由

近年、多くの企業が生成AIの導入を急速に進めていますが、その背景にはいくつかの理由があります。

第一に、技術の成熟とアクセシビリティの向上です。

かつては専門的な知識と膨大な計算リソースが必要だったAI技術が、API連携などを通じて比較的容易に、かつ低コストで利用できるようになりました。

これにより、大企業だけでなく中小企業やスタートアップでも導入のハードルが大きく下がりました。

第二に、労働力不足や生産性向上といった社会的な課題への対応です。

少子高齢化が進む日本では、限られた人材で高い成果を出すことが求められています。

生成AIは、定型業務の自動化や情報収集・分析の高速化を通じて、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を作り出し、企業全体の生産性を向上させる切り札として期待されています。

そして第三に、ChatGPTの登場による社会的な認知度の向上も大きな要因です。

その圧倒的な性能が広く知れ渡ったことで、経営層から現場の従業員までAI活用の重要性に対する理解が深まり、具体的な導入検討へとつながっています。

これらの理由から、生成AIは今や一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる業界・業種で競争力を維持・向上させるための必須ツールとなりつつあります。

【具体例】生成AIの導入効果が期待できる業務一覧

ここからは、実際にどのような業務で生成AIの導入効果が期待できるのか、具体的な例を挙げて解説します。

- 文章の作成・要約・翻訳業務の自動化

- 企画のアイデア出しやブレインストーミング

- オリジナル画像・動画などクリエイティブ作成

- プログラミングやコーディングのサポート

- 社内FAQ・問い合わせ対応の自動化による効率化

- 顧客からの問い合わせ対応の自動化と満足度向上

自社の業務内容と照らし合わせながら、どの部分で活用できそうかイメージしてみてください。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

文章の作成・要約・翻訳業務の自動化

生成AIが最も得意とする分野の一つが、文章関連の業務です。

例えば、メールマガジンやブログ記事、プレスリリース、SNS投稿といったコンテンツ作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

キーワードやテーマを指示するだけで、構成案から本文までを数分で生成してくれるため、担当者は内容のブラッシュアップや最終確認に集中できます。

また、長文の会議議事録や調査レポートの要約も瞬時に行うことが可能です。

膨大な資料を読み込む時間を削減し、迅速な情報共有と意思決定をサポートします。

さらに、海外とのやり取りが多い企業にとっては、翻訳業務の効率化も大きな導入効果です。

従来の機械翻訳よりもはるかに自然で文脈に沿った翻訳が可能であり、専門用語を含む技術文書や契約書の下訳にも活用できます。

これらの業務を自動化することで、従業員はより創造的な業務に時間を割けるようになり、組織全体の生産性向上に直結します。

企画のアイデア出しやブレインストーミング

新しい商品やサービスの企画、キャンペーンの立案といったクリエイティブな業務においても、生成AIは強力なパートナーとなります。

一人では思いつかないような多様な視点から、アイデアを大量に生成してくれるため、ブレインストーミングの質と量を飛躍的に高めることができます。

例えば、「20代女性向けの新しいスキンケア商品のコンセプト案を10個出して」といった具体的な指示を与えることで、ターゲット層のインサイトに基づいた企画の種を瞬時に得られます。

生成されたアイデアを元に議論を深めたり、異なるアイデアを組み合わせたりすることで、より革新的な企画へと昇華させることが可能です。

また、行き詰まった際の壁打ち相手としても非常に有効です。

企画の弱点を指摘させたり、別の切り口を提案させたりすることで、思考を整理し、多角的な視点から企画を練り直すことができます。

このように、生成AIを思考の触媒として活用することで、企画立案プロセスそのものを高速化し、イノベーションの創出を加速させる効果が期待できます。

オリジナル画像・動画などクリエイティブ作成

広告バナー、Webサイトのキービジュアル、SNS投稿用の画像など、ビジネスにおけるビジュアルコンテンツの重要性はますます高まっています。

画像生成AIを活用すれば、デザイナーでなくても高品質なオリジナル画像を短時間で、かつ低コストで作成できます。

「青空の下でノートパソコンを開くビジネスパーソンの写真、リアルなスタイルで」といったテキスト(プロンプト)を入力するだけで、イメージに合った画像を複数パターン生成してくれます。

これにより、ストックフォトサービスでは見つからないような、自社のブランドイメージにぴったり合ったビジュアルを自由に手に入れることができます。

デザインの試行錯誤にかかる時間とコストを大幅に削減できるため、特にマーケティング部門や広報部門での導入効果は絶大です。

さらに、動画生成AIの進化も目覚ましく、プロモーションビデオや製品紹介動画の絵コンテ作成、さらには動画本編の生成まで自動化できる未来が近づいています。

クリエイティブ制作の内製化を促進し、迅速な情報発信とブランドイメージ向上に大きく貢献します。

プログラミングやコーディングのサポート

生成AIは、ITエンジニアや開発者の業務効率化にも大きな効果を発揮します。

特にプログラミングやコーディングのサポート機能は、開発スピードの向上に直結します。

例えば、「Pythonで特定のデータを処理するコードを書いて」と指示すれば、基本的なプログラムコードを自動で生成してくれます。

これにより、開発者は煩雑な定型コードの記述から解放され、システムの設計やアルゴリズムの改善といった、より高度な作業に集中できるようになります。

また、既存のコードにエラーがないかチェックしたり(デバッグ)、より効率的な書き方を提案させたりすることも可能です。

経験の浅いエンジニアにとっては、AIが優秀なメンターのような役割を果たし、スキルアップを助けてくれる側面もあります。

さらに、専門外のプログラミング言語で簡単なツールを作成したい場合などにも非常に役立ちます。

生成AIのサポートを受けることで、これまで専門の開発者に依頼する必要があった作業を、他部署の担当者が自ら行えるようになるケースも増えています。

開発リソースの最適化と、全社的なITリテラシーの向上に貢献する導入効果が期待できます。

社内FAQ・問い合わせ対応の自動化による効率化

企業の管理部門、特に人事や総務、情報システム部門には、日々多くの従業員から同じような問い合わせが寄せられます。

「経費精算の方法は?」「Wi-Fiのパスワードは?」といった定型的な質問への対応に、多くの時間が割かれているのが現状です。

生成AIを活用して社内マニュアルや規定集を学習させたチャットボットを導入すれば、これらの問い合わせ対応を24時間365日自動化できます。

従業員は知りたい情報をチャットボットに質問するだけで、いつでも即座に回答を得られるようになります。

これにより、管理部門の担当者は問い合わせ対応業務から解放され、制度設計や業務改善といった本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになります。

従業員側も、担当者の返信を待つ必要がなくなり、疑問をすぐに解決して業務に戻れるため、双方にとって大きな業務効率化につながります。

社内のナレッジを一元化し、必要な情報へのアクセス性を高めるという点でも、非常に高い導入効果が見込める活用方法です。

顧客からの問い合わせ対応の自動化と満足度向上

社内向けだけでなく、顧客からの問い合わせ対応(カスタマーサポート)においても生成AIの導入効果は非常に大きいです。

WebサイトにAIチャットボットを設置することで、よくある質問(FAQ)への回答を自動化し、顧客の自己解決を促進します。

従来のシナリオ型のチャットボットと異なり、生成AI搭載のチャットボットは、より自然な対話形式で顧客の意図を汲み取り、柔軟な回答を生成できます。

これにより、顧客は深夜や休日でも時間を問わずにサポートを受けられるようになり、待ち時間なく疑問を解消できるため、顧客満足度の向上に直結します。

また、オペレーターはAIでは対応が難しい複雑な問い合わせや、クレーム対応といった高度なコミュニケーションが求められる業務に集中できるようになります。

AIが一次対応を行うことで、オペレーター一人あたりの対応件数が最適化され、精神的な負担も軽減されます。

さらに、顧客との対話データを分析することで、製品やサービスの改善点、顧客が抱える潜在的なニーズを可視化することも可能です。

単なるコスト削減や効率化に留まらず、顧客体験の向上と事業成長に貢献する、価値ある導入効果が期待できます。

ChatGPTに社内データを学習させる方法については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせてご一読ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-data/

企業が実感する「生成AIの導入効果」4つの大きなメリット

生成AIを導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを享受できるのでしょうか。ここでは、多くの企業が実感している4つの大きなメリットについて解説します。

- メリット1:圧倒的な業務効率の向上と作業時間の短縮

- メリット2:人件費・開発・運用コストの削減

- メリット3:革新的なアイデア創出によるイノベーションの加速

- メリット4:顧客体験・従業員満足度の向上と人手不足解消

これらのメリットを理解することで、自社の課題解決に生成AIをどう活かせるかのヒントが見えてきます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

メリット1:圧倒的な業務効率の向上と作業時間の短縮

生成AI導入による最も直接的で分かりやすいメリットは、圧倒的な業務効率の向上と作業時間の短縮です。

これまで人間が数時間、場合によっては数日かけて行っていた作業を、AIはわずか数分で完了させることができます。

例えば、資料作成のための情報収集やデータ分析、議事録の文字起こしと要約、定型的なメールの作成といった日常業務は、生成AIの得意分野です。

これらのタスクをAIに任せることで、従業員は単純作業から解放されます。

創出された時間は、顧客との対話や戦略立案、新しいスキルの習得といった、より高度で創造的な業務に充てることができます。

これは単に「楽になる」という話ではなく、従業員一人ひとりの生産性を最大化し、企業全体の競争力を高めることにつながります。

働き方改革の推進や、残業時間の削減といった観点からも、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

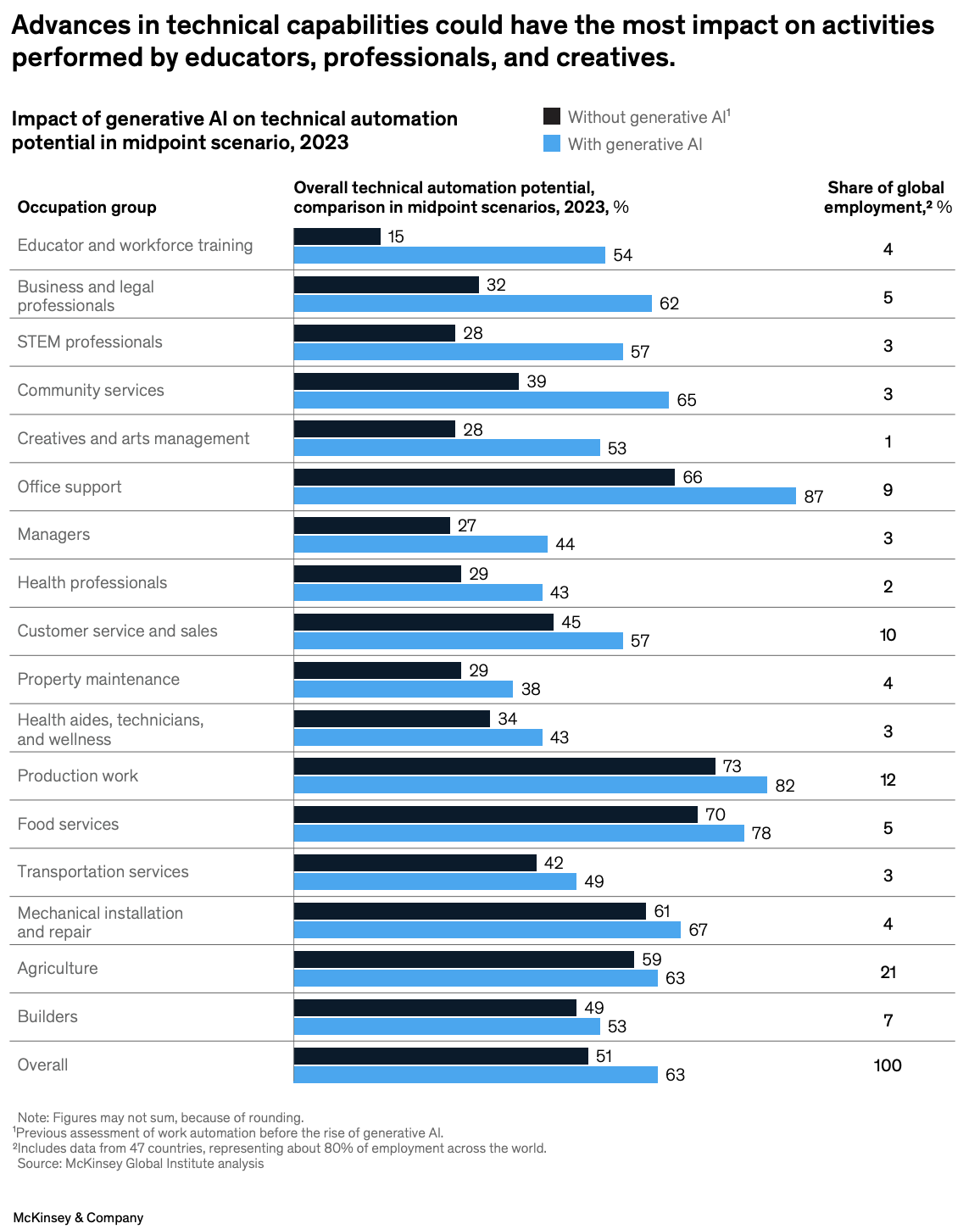

こちらは、McKinseyが生成AIによる年間経済価値創出額を最大4.4兆ドルと予測したレポートです。合わせてご覧ください。

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/mckinsey%20explainers/whats%20the%20future%20of%20generative%20ai%20an%20early%20view%20in%2015%20charts/whats-the-future-of-generative-ai-an-early-view-in-15-charts.pdf

メリット2:人件費・開発・運用コストの削減

業務効率化は、結果としてさまざまなコストの削減につながります。

特に、人件費の削減効果は大きなメリットの一つです。

問い合わせ対応やデータ入力などの業務をAIで自動化することで、その業務に必要な人員を最適化したり、新たな人材を採用せずに既存の業務量をこなしたりすることが可能になります。

これは、人手不足が深刻化する現代において、企業が持続的に成長するための重要な戦略となります。

また、ソフトウェア開発やクリエイティブ制作におけるコスト削減効果も無視できません。

コード生成AIの活用は開発工数を削減し、画像生成AIの活用は外部のデザイナーやストックフォトサービスへの依存度を下げます。

これにより、開発コストや外注費を大幅に圧縮できる可能性があります。

さらに、クラウドベースの生成AIサービスを利用すれば、自社で大規模なサーバーを構築・運用する必要がなく、初期投資を抑えながら最新のAI技術を活用できます。

必要な分だけ利用料金を支払うモデルが多いため、運用コストの最適化も図りやすい点もメリットです。

メリット3:革新的なアイデア創出によるイノベーションの加速

生成AIは、単なる効率化ツールに留まりません。

人間の思考の枠を超えた、革新的なアイデアを生み出す触媒としての役割も果たします。

これがイノベーションを加速させる3つ目のメリットです。

AIは、学習した膨大なデータの中から、人間では気づかないような意外な組み合わせや新たなパターンを発見し、新規事業のアイデアや製品開発のヒントを提示してくれます。

市場調査データの分析から新たな顧客ニーズを予測させたり、既存の技術と新しいトレンドを組み合わせた商品コンセプトを提案させたりといった活用が可能です。

また、ブレインストーミングの相手としてAIを活用することで、アイデアの量を飛躍的に増やし、議論を活性化させることができます。

多様な視点からのインプットが、組織内の固定観念を打ち破り、新しい発想を生む土壌を育みます。

このように、生成AIは人間の創造性を刺激し、拡張するパートナーとなります。

変化の激しい市場環境において、競合他社に先んじて新しい価値を創造し続けるための強力な武器となるでしょう。

メリット4:顧客体験・従業員満足度の向上と人手不足解消

生成AIの導入は、顧客と従業員の両方にとって満足度の向上というメリットをもたらします。

顧客に対しては、24時間365日対応のAIチャットボットによる迅速な問題解決や、個人の興味関心に合わせたパーソナライズされた商品提案などを通じて、より質の高いサービスを提供できます。

これにより、顧客ロイヤルティが高まり、長期的な関係構築につながります。

一方、従業員にとっては、単純作業や反復業務から解放されることで、仕事のやりがいやモチベーションが向上します。

「誰でもできる仕事」ではなく、自らの専門性や創造性を活かせる業務に集中できる環境は、従業員満足度(ES)を高め、優秀な人材の定着にも貢献します。

これらの効果は、深刻化する人手不足の問題に対する有効な解決策となります。

少ない人数でも高い生産性を維持し、質の高いサービスを提供できる体制を構築することで、企業は持続的な成長を実現できます。

生成AIは、人と企業が共に成長していくための基盤を支える技術と言えるでしょう。

【2025年最新】国内外の生成AI導入効果がわかる成功事例15選

ここからは、国内外のさまざまな業界で、実際に生成AIの導入効果が報告されている成功事例を15個、厳選してご紹介します。

自社と同じ業界の事例はもちろん、他業界のユニークな活用方法も、新たな活用のヒントになるはずです。

①小売業(セブンイレブン):商品企画の期間短縮と売上向上

セブン-イレブン・ジャパンでは、商品企画のプロセスに生成AIを導入しました。

全国の店舗から収集される販売データや、SNS上のトレンド情報などをAIに分析させ、新商品のアイデア出しや需要予測に活用しています。

これにより、これまで担当者の経験と勘に頼ることが多かった商品企画の精度が向上し、開発期間も大幅に短縮されました。

結果として、顧客ニーズを的確に捉えたヒット商品が生まれやすくなり、売上向上という明確な導入効果につながっています。

②医療(京都大学病院):カルテ自動生成による医師の業務負担軽減

京都大学病院では、医師が患者との診察内容を音声入力すると、AIが自動で電子カルテの形式に要約・整理するシステムを導入しました。

生成AIが医療専門用語や文脈を理解し、適切な形式で文章を生成するため、医師は診察後のカルテ作成業務から大幅に解放されます。

これにより、医師は患者と向き合う時間や、治療方針の検討といった、より専門性が求められる業務に集中できるようになりました。

医療現場の働き方改革と、医療の質の向上の両面に貢献する事例です。

③メディア(朝日新聞):記事制作の自動化とコスト削減

朝日新聞社では、AIを活用して記事の要約や見出しの生成を行うシステムを開発・導入しています。

特に、Webメディア「withnews」では、長文記事からポイントをまとめた「3分でわかる」記事をAIが自動生成し、読者の利便性を高めています。

これにより、記事制作にかかる時間と人的コストを削減しつつ、より多くのコンテンツを迅速に提供できるようになりました。

報道の正確性を担保するため、最終的なチェックは人間が行うという、AIと人間の協働が成功している好例です。

④製造業(トヨタ):AI塗装シミュレーションによる品質向上

トヨタ自動車では、自動車の塗装工程において、熟練技術者の塗装技術をAIに学習させ、最適な塗装条件をシミュレーションするシステムを導入しています。

生成AIが、塗料の吹き付けパターンやロボットアームの動きを数千通りもシミュレーションし、最もムラなく効率的に塗装できる方法を導き出します。

これにより、塗装品質の安定化と向上、そして塗料使用量の削減によるコストダウンと環境負荷の低減を実現しています。

まさに、日本のものづくりを支える「匠の技」をAIがデジタルに継承・進化させている事例と言えます。

⑤飲料業界(アサヒビール):技術資料検索の効率化と研究開発の加速

アサヒグループでは、社内に蓄積された膨大な量の過去の研究開発データや技術文献を、生成AIを用いて検索・要約するシステムを導入しました。

研究者は、自然言語で質問を投げかけるだけで、関連する資料を瞬時に探し出し、その内容をAIが要約して提示してくれます。

これにより、過去の知見を効率的に活用できるようになり、新たな商品開発や研究のスピードを加速させています。

企業の知的財産を有効活用し、イノベーションを促進する上で非常に効果的な活用事例です。

⑥金融(みずほ銀行):カスタマーサポートの自動化と顧客満足度向上

みずほ銀行では、顧客からの問い合わせに対応するコールセンター業務にAIを導入しています。

AIが顧客の質問の意図を理解し、FAQデータベースから最適な回答を生成してオペレーターの画面に表示します。

これにより、オペレーターは回答を探す時間が短縮され、よりスムーズで正確な顧客対応が可能になりました。

新人オペレーターでもベテラン並みの対応品質を維持できるようになり、研修期間の短縮と顧客満足度の向上を両立させています。

⑦教育(ベネッセ):AI家庭教師による学習サポートの最適化

ベネッセホールディングスでは、通信教育サービス「進研ゼミ」において、生成AIを活用したデジタルチューター(AI家庭教師)を提供しています。

AIが生徒一人ひとりの学習履歴や解答の癖を分析し、つまずいている箇所を特定します。

そして、その生徒に合わせた最適な解説や追加問題、学習アドバイスを対話形式で生成し、個別最適な学習体験を実現しています。

これにより、生徒の学習意欲と理解度を高め、学力向上に貢献しています。

⑧ゲーム業界(スクウェア・エニックス):ストーリー生成AIの活用

大手ゲーム会社のスクウェア・エニックスでは、ゲーム内のキャラクターのセリフやストーリーの分岐などを生成するAIの研究開発を進めています。

ゲームの世界観やキャラクターの設定をAIに学習させることで、プレイヤーの行動に応じて無限に近いパターンの対話や物語をリアルタイムで生成することを目指しています。

これにより、開発コストを抑えつつ、プレイヤーに「自分だけの物語」を体験してもらうという、これまでにない没入感の高いゲーム体験の提供が期待されています。

⑨広告・マーケティング(電通):広告コピーの自動生成と最適化

広告代理店の電通では、広告コピーを自動生成するAI「AIコピーライター」を開発・活用しています。

商品情報やターゲット層、伝えたいメッセージなどを入力すると、AIが数千パターンの広告コピー案を瞬時に生成します。

人間だけでは思いつかないような斬新な切り口のコピーが生まれることもあり、クリエイティブの幅を広げています。

さらに、生成されたコピーを実際に広告配信し、その効果をAIが分析・学習することで、より成果の高いコピーを生成できるよう最適化していくサイクルも実現しています。

⑩金融(ゴールドマン・サックス):AIを活用した金融不正の検知

世界的な投資銀行であるゴールドマン・サックスは、金融取引における不正行為を検知するためにAIを活用しています。

AIが膨大な量の取引データをリアルタイムで監視し、過去の不正パターンと類似した動きや異常な取引を検知します。

これにより、マネーロンダリングやインサイダー取引といった金融犯罪を早期に発見し、被害を未然に防ぐ体制を強化しています。

人間の目では見逃してしまうような微細な兆候も捉えることができるため、金融システムの健全性を保つ上で重要な役割を担っています。

⑪EC(Amazon):AIによる商品説明の自動生成とパーソナライズ化

世界最大のECサイトであるAmazonでは、出品者が販売する商品の説明文を生成AIが自動で作成する機能を導入しています。

出品者が入力したキーワードや商品情報をもとに、AIが顧客の購買意欲を高めるような魅力的で分かりやすい説明文を生成します。

これにより、出品者の負担を軽減し、サイト全体の情報品質を向上させています。

また、顧客の閲覧履歴や購買履歴に基づき、AIが商品説明の表示内容をパーソナライズするといった活用も進んでおり、コンバージョン率の向上に貢献しています。

⑫自動車(Tesla):AIを活用したカスタマーサポートの最適化

電気自動車メーカーのTeslaは、車両に関する顧客からの問い合わせ対応にAIチャットボットを導入しています。

車両の操作方法や充電に関する質問、簡単なトラブルシューティングなど、多くの問い合わせに対してAIが24時間体制で即座に回答します。

これにより、サービスセンターの負担を軽減するとともに、顧客はディーラーに足を運ぶことなく問題を解決できるようになりました。

蓄積された対話データは、車両の改善やマニュアルの分かりやすさ向上にも活用されています。

⑬医療(Google DeepMind):AIによる新薬開発の高速化

GoogleのAI研究部門であるDeepMindは、タンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」を開発し、新薬開発の分野に革命をもたらしています。

病気の原因となるタンパク質の構造を正確に予測することで、そのタンパク質に作用する新薬の候補化合物を効率的に設計できます。

これまで数年かかっていた創薬の初期プロセスを大幅に短縮し、開発コストを削減する効果が期待されています。

難病の治療法開発を加速させる、社会貢献度の非常に高い事例です。

⑭教育(Duolingo):パーソナライズド学習体験の向上

語学学習アプリのDuolingoは、生成AIを活用して、ユーザー一人ひとりに最適化された学習体験を提供しています。

AIがユーザーの解答パターンを分析し、苦手な文法や単語を特定します。

そして、その弱点を克服するための練習問題を自動で生成したり、なぜ間違えたのかを対話形式で解説したりします。

これにより、画一的なカリキュラムではなく、個人のレベルや進捗に完全に合わせた効率的な学習が可能となり、ユーザーのモチベーション維持と学習効果の向上を実現しています。

⑮ファッション(L’Oreal):AI美容アドバイザーによる接客の進化

世界的な化粧品会社であるロレアルは、AIを活用したオンラインの美容アドバイザーサービスを提供しています。

ユーザーがスマートフォンのカメラで自分の顔を写すと、AIが肌の状態を分析し、その人に合ったスキンケア製品やメイクアップ方法を提案してくれます。

生成AIが、まるで専門のビューティーアドバイザーと対話しているかのような、自然でパーソナルなアドバイスを生成します。

これにより、顧客は店舗に行かなくても専門的なカウンセリングを受けられるようになり、オンラインでの購買体験を向上させています。

注意すべき!生成AIの導入効果を損なうリスクとデメリット

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、その導入効果を損なう可能性のあるリスクやデメリットも存在します。

安全に活用するためには、これらの注意点を事前に理解しておくことが不可欠です。

- ハルシネーション(虚偽情報の生成)リスク

- 著作権や商標権の侵害リスク

- 機密情報や個人情報の漏洩リスク

- 情報セキュリティとレピュテーションリスク

- 従業員の思考力やスキル向上を阻害する可能性

これらのリスクを軽視すると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

1つずつ具体的に見ていきましょう。

ハルシネーション(虚偽情報の生成)リスク

ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データに基づいて確率的にもっともらしい単語の連なりを生成しているため、その内容が事実かどうかを判断しているわけではありません。

例えば、市場調査レポートを作成させた際に、存在しない統計データや架空の引用元を提示してくることがあります。

この生成物を事実確認なしに利用してしまうと、誤った経営判断につながったり、企業の信用を損なったりする危険性があります。

AIが生成した情報は、あくまで「下書き」や「たたき台」と捉え、必ず人間がファクトチェックを行うプロセスが不可欠です。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権や商標権の侵害リスク

生成AIは、インターネット上の膨大なデータを学習してコンテンツを生成します。

その学習データの中には、著作権で保護された文章や画像、音楽などが含まれている可能性があります。

そのため、AIが生成したアウトプットが、意図せず既存の著作物と酷似してしまい、著作権侵害にあたるリスクが指摘されています。

特に、画像生成AIで特定のアーティストの画風を模倣させたり、文章生成AIで特定の書籍の内容を要約させたりする場合には注意が必要です。

また、生成したロゴやキャラクターデザインが、他社の登録商標と類似してしまう可能性もゼロではありません。

ビジネスでAI生成物を利用する際は、他者の権利を侵害していないか、リーガルチェックを行うことが重要になります。

機密情報や個人情報の漏洩リスク

多くの生成AIサービスは、ユーザーが入力した情報をサービス品質の向上のために再学習データとして利用する場合があります。

そのため、社外秘の経営情報や取引先の情報、顧客の個人情報などをプロンプトとして入力してしまうと、それらの情報が意図せずAIの学習データに取り込まれ、他のユーザーへの回答として出力されてしまうリスクがあります。

これは、重大な情報漏洩インシデントにつながりかねません。

多くの企業向けAIサービスでは、入力データを再学習に利用しない設定(オプトアウト)が可能ですが、従業員一人ひとりがその危険性を認識し、機密情報を入力しないというルールを徹底することが極めて重要です。

情報セキュリティとレピュテーションリスク

生成AIの活用は、新たな情報セキュリティのリスクも生み出します。

例えば、生成AIを使って本物そっくりのフィッシングメールを作成し、従業員を騙してIDやパスワードを盗み出すといったサイバー攻撃の手口が巧妙化しています。

また、企業の公式SNSアカウントの運用などで不適切なコンテンツを生成・投稿してしまった場合、炎上を引き起こし、企業の評判(レピュテーション)を大きく損なうリスクもあります。

AIが生成したコンテンツが差別的であったり、倫理的に問題があったりする可能性も考慮しなくてはなりません。

これらのリスクに対応するためには、AIの利用に関する明確なガイドラインを策定し、従業員へのセキュリティ教育を徹底することが求められます。

従業員の思考力やスキル向上を阻害する可能性

生成AIの利便性の高さは、裏を返せば「AIに頼りすぎてしまう」というデメリットにもつながりかねません。

常にAIに答えを求める習慣がついてしまうと、従業員が自ら課題を発見し、解決策を深く考える機会が失われてしまう可能性があります。

特に、若手従業員の育成においては注意が必要です。

基礎的な文章作成スキルや情報収集・分析スキルなどを習得する前にAIの利用が常態化すると、本来身につけるべきビジネススキルが育たないままになってしまう恐れがあります。

生成AIはあくまで思考を補助し、作業を効率化するための「ツール」であるという位置づけを明確にし、従業員の主体的な学習やスキルアップを促す仕組みと両立させることが、長期的な人材育成の観点から重要です。

失敗しないために!生成AIの導入効果を最大化するリスク対策と成功のポイント

ここまで解説してきたリスクを踏まえ、生成AIの導入効果を最大化し、失敗を避けるための具体的なポイントを6つ紹介します。

- ポイント1:PoC(概念実証)を経てスモールスタートする

- ポイント2:業務利用に関する社内規程・ガイドラインを整備する

- ポイント3:プロンプトの取り扱いに注意し、機密情報を入力しない

- ポイント4:AIの生成物は必ず人間の目でチェックするプロセスを設ける

- ポイント5:データの品質とセキュリティを確保する

- ポイント6:社内のAIリテラシー向上と教育を実施する

これらのポイントを一つずつ着実に実行することが、安全で効果的なAI活用への近道となります。

ポイント1:PoC(概念実証)を経てスモールスタートする

生成AIの導入を成功させるためには、いきなり全社的に大規模なシステムを導入するのではなく、まずは特定の部署や業務に絞ってスモールスタートすることが重要です。

これをPoC(Proof of Concept:概念実証)と呼びます。

PoCでは、具体的な課題を設定し(例:マーケティング部のブログ記事作成業務の効率化)、実際に生成AIツールを試用して、どの程度の導入効果が見込めるのか、またどのような課題があるのかを検証します。

この小さな試行錯誤を通じて、自社に合ったAIツールの選定や、効果的な活用方法(プロンプトのノウハウなど)を蓄積することができます。

小さな成功体験を積み重ねることで、AI導入に対する社内の理解や協力も得やすくなります。

まずは低コストで始められる範囲から挑戦し、効果を測定しながら段階的に適用範囲を拡大していくアプローチが、結果的に失敗のリスクを最小限に抑えます。

ポイント2:業務利用に関する社内規程・ガイドラインを整備する

従業員が安心して生成AIを利用できる環境を整えるためには、明確な社内規程やガイドラインの整備が不可欠です。

場当たり的な利用は、前述した情報漏洩や著作権侵害といったリスクを高めてしまいます。

ガイドラインには、以下のような項目を盛り込むことが推奨されます。

まず、利用目的を明確にし、業務に関係のない私的利用を禁止します。

次に、入力してはいけない情報(個人情報、顧客情報、機密情報など)を具体的に定義します。

さらに、AIが生成した情報の取り扱い(ファクトチェックの義務、著作権の確認など)についてもルールを定めます。

また、会社として利用を許可するAIツールをリストアップし、従業員が勝手に未許可のツールを使わないように統制することも重要です。

これらのルールを全従業員に周知徹底することで、組織全体としてガバナンスを効かせたAI活用が可能になります。

ポイント3:プロンプトの取り扱いに注意し、機密情報を入力しない

生成AIを安全に利用する上で、最も基本的ながら最も重要なポイントが、プロンプト(AIへの指示)に機密情報を入力しないことです。

これはガイドラインで定めるだけでなく、従業員一人ひとりの意識に深く根付かせる必要があります。

顧客リスト、未公開の財務情報、新製品の開発計画、個人情報を含む問い合わせ内容などを、そのままコピー&ペーストしてAIに入力する行為は、重大な情報漏洩に直結する危険な行為です。

機密情報を含むデータを扱いたい場合は、入力したデータが再学習に使われないことが保証されている、セキュリティレベルの高い法人向けAIサービスを選定する必要があります。

例えば、Microsoft Azure OpenAI Serviceなどは、入力データが外部に漏れることのない、セキュアな環境を提供しています。

利用するAIサービスのプライバシーポリシーや利用規約を十分に確認し、自社のセキュリティ基準に合ったツールを選択することが極めて重要です。

ポイント4:AIの生成物は必ず人間の目でチェックするプロセスを設ける

生成AIのアウトプットは、完璧ではありません。

ハルシネーションによる虚偽情報や、文脈に合わない不自然な表現、偏見や差別を含んだ不適切な内容が含まれている可能性があります。

そのため、AIが生成したコンテンツを、そのまま顧客への回答や公式な文書として利用することは絶対に避けるべきです。

AIの生成物は、あくまで「下書き」や「素材」と位置づけ、公開・利用する前には必ず人間の目で内容を精査し、修正・追記するプロセスを業務フローに組み込む必要があります。

この最終チェックを行うことで、情報の正確性を担保し、企業の信頼性を守ることができます。

特に、法律や医療、金融といった専門性が高く、情報の正確さが極めて重要な分野においては、その分野の専門家によるダブルチェック体制を構築することが望ましいでしょう。

AIに任せる部分と、人間が責任を持つ部分を明確に切り分けることが、賢明なAI活用の鍵となります。

ポイント5:データの品質とセキュリティを確保する

より高度なAI活用を目指し、自社のデータを学習させて専用のAIモデルを構築する場合には、学習データの「質」と「セキュリティ」の確保が成功の鍵を握ります。

AIは学習したデータ以上の性能を発揮することはできません。

古かったり、誤りを含んでいたり、偏った情報ばかりのデータを学習させると、AIの回答精度も低く、使い物にならないものになってしまいます。

質の高いアウトプットを得るためには、学習させるデータを事前に整理・クレンジングし、正確で最新の状態に保つことが重要です。

また、自社の貴重なデータを学習させる際には、そのデータが安全に管理される環境を選ぶ必要があります。

データの保管場所やアクセス権の管理、通信の暗号化など、堅牢なセキュリティ対策が施されたプラットフォームを選定し、データ漏洩のリスクを徹底的に排除しなければなりません。

信頼できるパートナー企業や専門家の支援を得ることも有効な選択肢です。

ポイント6:社内のAIリテラシー向上と教育を実施する

生成AIの導入効果を一部の部署だけでなく、全社的なものにするためには、従業員全体のAIリテラシーを向上させるための教育が不可欠です。

「AIはよく分からない」「使うのが怖い」といった漠然とした不安や抵抗感を払拭し、全社員がAIを前向きなツールとして捉えられるように働きかけることが重要です。

研修では、AIの基本的な仕組みや、自社で導入しているツールの具体的な使い方、そして利用する上でのリスクや遵守すべきガイドラインについて丁寧に説明します。

成功事例を共有したり、部署ごとにAI活用のアイデアを出し合うワークショップを開催したりすることも、利用を促進する上で効果的です。

特に、AIに的確な指示を与える「プロンプトエンジニアリング」のスキルは、AIの性能を最大限に引き出すために重要です。

良いプロンプトの書き方に関する研修や、ノウハウ共有の場を設けることで、組織全体のAI活用レベルを底上げすることができます。

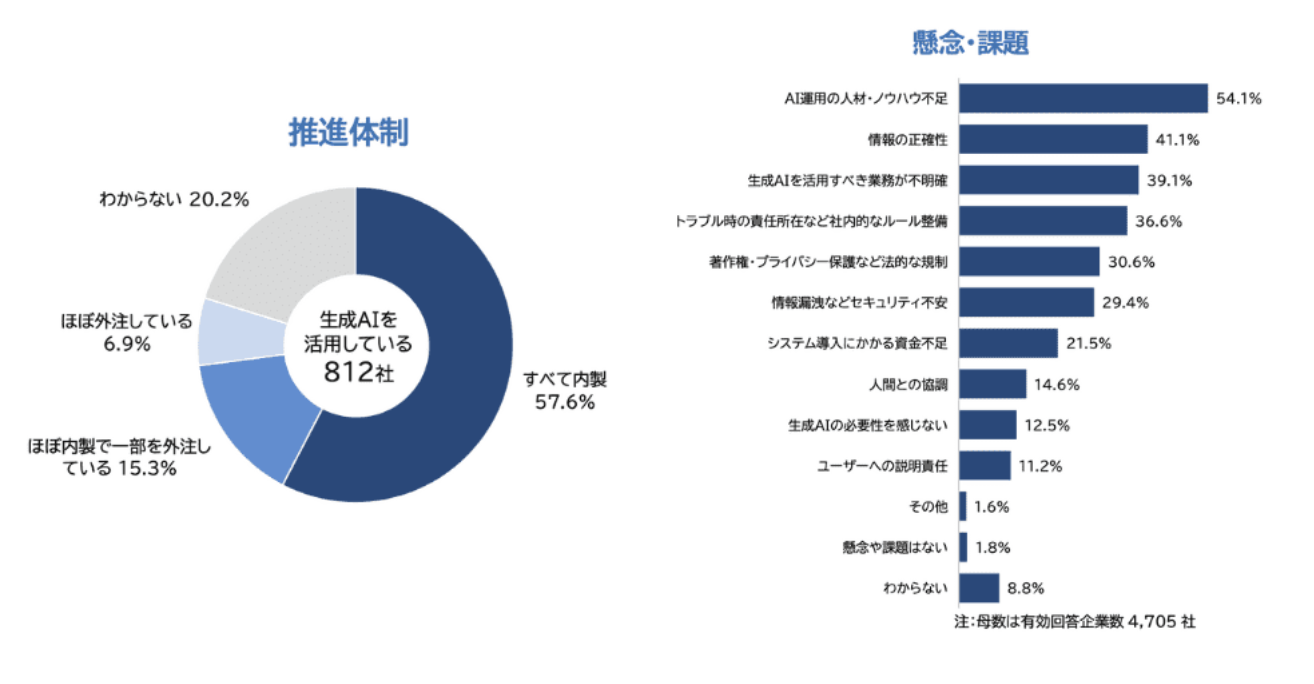

こちらは、帝国データバンクが調査した、日本企業が抱える課題として「人材・ノウハウ不足」が最も多いことを示す調査レポートです。合わせてご覧ください。

https://profab.co.jp/tekoku-databank-ai-survey-2408/

どのツールから始める?生成AIの導入効果を試す第一歩

生成AIの導入を検討するにあたり、具体的にどのツールから手をつければよいのか、迷う企業も多いでしょう。ここでは、導入の第一歩として考えるべきポイントを解説します。

- まずはAI使いたい!どのAIツールを選ぶべきか?

- 自社開発AIを検討する際のポイント

自社の状況や目的に合わせて、最適なスタート地点を見つけることが成功への鍵です。

まずはAI使いたい!どのAIツールを選ぶべきか?

手軽に生成AIの導入効果を試してみたい場合、まずは広く一般に提供されているAIツールから始めるのがおすすめです。

代表的なものとして、OpenAI社の「ChatGPT」、Google社の「Gemini」、Anthropic社の「Claude」などが挙げられます。

これらのツールは、Webブラウザから誰でも簡単に利用を開始でき、文章作成や要約、アイデア出しといった基本的な機能を無料で試すことができます。

まずはこれらのツールを実際に触ってみて、どのようなアウトプットが出てくるのか、どのような業務に使えそうかを体験してみることが第一歩です。

より高度な機能やセキュリティを求める場合は、有料プランへのアップグレードを検討します。

例えば、ChatGPTの有料版である「ChatGPT Plus」や法人向けの「ChatGPT Enterprise」は、より高性能なモデルが利用でき、セキュリティも強化されています。

ツールを選ぶ際は、操作のしやすさ、日本語の精度、自社の業務との親和性などを比較検討し、いくつかのツールを試用した上で、本格的に導入するツールを決定するとよいでしょう。

自社開発AIを検討する際のポイント

既存のAIツールでは実現できない、より専門的で自社の業務に特化したAIが必要な場合は、自社開発AIの検討も視野に入ります。

自社開発には、大きく分けて2つのアプローチがあります。

一つは、ChatGPTなどの基盤となる大規模言語モデル(LLM)を提供している企業が公開しているAPI(Application Programming Interface)を活用する方法です。

APIを利用することで、既存のLLMの能力を自社のシステムやアプリケーションに組み込むことができます。

一からAIを開発するよりも、コストと時間を大幅に抑えられるメリットがあります。

もう一つは、オープンソースのLLMなどを活用し、自社のデータで「ファインチューニング(追加学習)」を行って、独自のAIモデルを構築する方法です。

これにより、業界特有の専門用語や社内用語を理解し、より業務に即した回答を生成するAIを作ることが可能になります。

ただし、自社開発には高度な専門知識を持つAIエンジニアや、高品質な学習データが必要となり、相応のコストと時間がかかります。

導入の目的や期待する効果、そして予算を明確にし、外部の専門企業の支援も視野に入れながら、慎重に検討を進めることが重要です。

まとめ:生成AIの導入効果を理解し企業の課題を解決しましょう

本記事では、生成AIの導入効果について、基礎知識から具体的なメリット、最新の成功事例、そして導入時の注意点や成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

AIと人間の協働による最適な活用方法を見つける

生成AIは、人間の仕事を奪う存在ではなく、私たちの能力を拡張し、生産性を飛躍的に向上させてくれる強力なパートナーです。

単純作業や情報収集はAIに任せ、人間はAIが生み出した時間と情報をもとに、より創造的で付加価値の高い業務に集中する。

このような「AIと人間の協働」こそが、これからの時代に求められる働き方です。

自社の業務プロセスの中に、AIが得意なことと人間がやるべきことを見極め、最適な役割分担を見つけ出すことが、導入効果を最大化する鍵となります。

AIを単なる効率化ツールとしてだけでなく、新たな価値を創造するための触媒として活用する視点が重要です。

段階的な導入でリスクを管理し、成功へ導く

生成AIの導入は、一度にすべてを変えようとするのではなく、段階的に進めることが成功の秘訣です。

まずは特定の業務からスモールスタートし、PoCを通じて効果を検証しながら、着実に成功体験を積み重ねていきましょう。

その過程で、社内ガイドラインを整備し、従業員教育を徹底することで、リスクを適切に管理しながら、安全な活用を全社に浸透させていくことができます。

本記事で紹介した内容が、貴社の課題解決と事業成長の一助となれば幸いです。

まずは身近な業務から、生成AI活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で「失敗する企業」と「飛躍する企業」の境界線

「生成AIを導入すれば、業務は劇的に効率化するはずだ」多くの企業がそう期待して導入を進める一方で、そのポテンシャルを全く引き出せないどころか、思わぬトラブルに見舞われるケースが後を絶ちません。なぜなら、生成AIには「虚偽情報の生成(ハルシネーション)」や「機密情報の漏洩」といった、ビジネスを根幹から揺るがしかねない重大なリスクが潜んでいるからです。これらのリスク管理を怠ったままでは、便利なツールが一転して企業の信頼を失墜させる凶器になりかねません。しかし、一部の「飛躍する企業」は、これらのリスクを巧みに管理し、AIを真の競争力へと変えています。この記事では、失敗と成功を分ける境界線がどこにあるのかを、専門家の指摘を交えながら解説します。

では、具体的にどのようなリスクが存在するのでしょうか。代表的なものが、AIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」です。これを鵜呑みにして重要な意思決定を行えば、経営に深刻なダメージを与えかねません。また、従業員が機密情報を不用意に入力することで、情報が外部に漏洩するリスクも常に付きまといます。さらに、AIに頼りすぎることで従業員が自ら考えることをやめてしまう「思考停止」は、組織の長期的な成長を阻害する見過ごせない問題です。これらのリスクは、単なる仮説ではなく、多くの専門機関が警鐘を鳴らしています。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)が発行する「AI Index Report 2024」では、大規模言語モデルが偽情報を生成する能力や、それに伴う社会的リスクについて繰り返し言及されており、企業がAIを導入する際の慎重なアプローチの必要性を強調しています。

では、「飛躍する企業」はこれらのリスクにどう立ち向かっているのでしょうか。成功の鍵は、AIを導入する前に明確な戦略とルールを持つことです。第一に、彼らは決して一斉導入をしません。特定の部署で「概念実証(PoC)」を行い、効果と課題を検証するスモールスタートを徹底しています。第二に、何を入力してはいけないか、生成物をどう扱うべきかを定めた明確な「社内ガイドライン」を整備し、全従業員に周知しています。そして第三に、AIはあくまで「思考を補助するツール」であると位置づけ、従業員のスキルを向上させるための教育を同時に実施しています。AIを恐れるのでも、盲信するするのでもなく、賢く使いこなすための土壌を育むことこそが、企業を飛躍させる唯一の道なのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「情報漏洩や著作権侵害といったリスクが怖い」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。