「自社でも生成AIを活用したいけど、他社がどう使っているか知りたい」

「具体的な企業事例を参考にして、生成AI導入のヒントを得たい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、国内の大手企業から中小企業まで、業界別に35社の生成AI活用事例を具体的に解説します。

さらに、これらの事例から見えてくる具体的な活用方法、導入のメリット、そして成功させるためのポイントまでを網羅的にご紹介します。

きっと貴社のAI活用推進の役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

生成AIとは?注目企業の事例と共に基本を解説

まず、生成AI(Generative AI)とは何か、その基本からおさらいしましょう。生成AIは、単にデータを分析・識別するだけでなく、文章、画像、音声、コードといった新しいコンテンツを自ら創り出すAI技術です。ここでは、その仕組みや従来のAIとの違い、そしてなぜ今ビジネスシーンでこれほどまでに注目されているのかを解説します。

生成AIの仕組みとできること

生成AIは、トランスフォーマーというモデルをベースにしており、大量のデータを学習することで、そのデータに含まれるパターンや構造を理解します。この学習を通じて、まるで人間のように自然な文章を作成したり、指示に基づいた画像を生成したりすることが可能になります。

例えば、文章生成では、ブログ記事やメールの作成、企画書の要約、翻訳などができます。画像生成では、広告用のバナーや製品デザインのコンセプトアートを作成できます。その他にも、音楽の作曲、プログラミングコードの自動生成、音声応答システムの開発など、その応用範囲は多岐にわたります。この「創造する能力」が、これまでのAIにはなかった革新的な点です。

従来のAIとの違い

従来のAIと生成AIの最も大きな違いは、その目的にあります。従来のAIの多くは「識別系AI」と呼ばれ、与えられたデータが何であるかを認識・識別・予測することが主な役割でした。例えば、画像認識で犬と猫を分類したり、過去のデータから将来の売上を予測したりするのがこれにあたります。

一方、生成AIは「生成」を目的としています。学習したデータをもとに、全く新しいオリジナルのコンテンツを創り出します。つまり、従来のAIが「正解を見つける」ことに特化していたのに対し、生成AIは「新しいものを創造する」能力を持っている点が根本的に異なります。この違いにより、ビジネスにおける活用シーンも、単純作業の自動化から、クリエイティブな業務の支援へと大きく広がりました。

生成AIがビジネスで注目される理由

生成AIがビジネスで急速に注目を集めている理由は、主に3つあります。

第一に、圧倒的な生産性の向上です。これまで人間が多くの時間を費やしてきた資料作成、議事録の要約、メール文面の作成といった定型業務をAIに任せることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。

第二に、新たな価値創造の可能性です。商品企画のアイデア出し、広告デザインの自動生成、顧客一人ひとりに最適化されたコンテンツの提供など、これまでにはない新しいサービスやビジネスモデルを生み出す起爆剤として期待されています。

第三に、導入ハードルの低下です。かつてAI導入には専門的な知識と高額なコストが必要でしたが、近年では比較的安価で利用できるクラウドサービスが多数登場し、中小企業でも導入しやすくなったことも大きな要因です。

【業界別】国内企業の生成AI活用事例35選

ここからは、国内企業における生成AIの具体的な活用事例を業界別に35選ご紹介します。製造業からIT、金融、医療に至るまで、様々な企業が生成AIをどのようにビジネスに取り入れ、成果を上げているのかを見ていきましょう。自社の課題解決や業務改善のヒントがきっと見つかるはずです。

【製造業】パナソニックコネクト:AIアシスタントで業務効率化

パナソニック コネクトは、全社員約1万2500人を対象に、米マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceをベースにした対話型AIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。このAIは、社内規定や製品情報などの専門知識を学習しており、従業員からの質問にチャット形式で回答します。

導入の目的は、社内での情報検索にかかる時間の大幅な削減と、それに伴う業務効率化です。従来、従業員は必要な情報を探すために、複数の社内システムを横断して検索したり、担当部署に問い合わせたりする必要がありました。このプロセスには多くの時間がかかり、生産性を阻害する一因となっていました。

ConnectAIの導入により、従業員は自然な言葉で質問するだけで、必要な情報や資料を瞬時に入手できるようになりました。結果として、1日あたり平均30分程度の業務時間削減につながると試算されており、全社規模での大きな生産性向上が期待されています。

【製造業】パナソニック:モーター設計に生成AIを活用

パナソニックは、家電製品などに使われるモーターの設計開発プロセスに生成AIを導入し、開発期間の短縮と性能向上を目指しています。モーター設計は、磁力や熱、強度など多くの要素が複雑に絡み合うため、高度な専門知識と経験が必要な分野でした。

同社では、過去の膨大な設計データやシミュレーション結果を生成AIに学習させ、設計者が求める性能要件(例:「小型で高効率なモーター」)を入力するだけで、最適な設計案を複数自動で生成するシステムを開発しました。

このシステムにより、従来は熟練の技術者が数週間かけて行っていた設計作業を、わずか数時間に短縮できる可能性があります。また、AIは人間では思いつかないような斬新な設計パターンを提案することもあり、製品の性能向上や新たなイノベーションの創出にも繋がると期待されています。

【製造業】オムロン:言語指示で動くロボット開発に生成AIを活用

オムロンは、製造現場で使われる産業用ロボットの操作性を向上させるため、生成AIを活用した研究開発を進めています。具体的には、人間が「この部品を掴んで、あそこの箱に入れて」といった自然な言語で指示するだけで、ロボットがその意図を汲み取り、自律的に作業を行う技術の開発です。

従来の産業用ロボットは、専門の技術者がプログラミング言語を用いて一つ一つの動作を細かく設定する必要があり、作業内容を変更する際には手間と時間がかかっていました。

生成AIを活用することで、ロボットが言語の曖ăpadăを理解し、自己の動作プログラムを自動で生成できるようになります。これにより、プログラミングの専門知識がない現場作業員でも、直感的にロボットを操作できるようになり、生産ラインの柔軟な変更や多品種少量生産への対応が容易になることが期待されています。

【製造業】旭鉄鋼:製造現場のカイゼン活動に生成AIを活用

自動車部品メーカーの旭鉄鋼は、製造現場の生産性向上を目指す「カイゼン活動」に生成AIを導入しました。同社は、自社開発のIoTシステムで収集した工場の稼働データ(生産数、停止時間、異常発生など)を生成AIに分析させています。

現場の従業員が「今日のAラインの停止原因は何?」や「生産効率を上げるための改善案を教えて」といった質問をすると、AIが膨大なデータの中から関連情報を分析し、問題の原因究明や具体的な改善策を提案します。

これにより、これまでデータの分析に時間がかかっていたり、経験豊富なベテラン社員の知見に頼っていたりしたカイゼン活動が、データドリブンかつ迅速に行えるようになりました。若手社員でも質の高い改善提案が可能になり、組織全体のボトムアップによる生産性向上に貢献しています。

【製造業】キング醸造:ノーコードAIで需要予測の工数を削減

調味料メーカーのキング醸造は、製品の需要予測にAIを活用し、業務の大幅な効率化を実現しました。従来、需要予測は担当者が過去の販売実績や季節変動などのデータを基に、Excelを駆使して数週間かけて行っており、属人化と作業負荷の高さが課題でした。

そこで同社は、プログラミング知識が不要なノーコードAIツールを導入。過去の出荷データや天候、販促キャンペーン情報などをAIに学習させ、将来の需要を自動で予測するモデルを構築しました。

その結果、これまで約3週間かかっていた予測作業が、わずか1日に短縮されました。これにより、担当者は予測作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動や在庫管理の最適化といった業務に時間を割けるようになり、欠品や過剰在庫のリスク低減にも繋がっています。

【小売】セブンイレブン:商品企画の期間を10分の1に短縮

セブン-イレブン・ジャパンは、新商品の企画開発プロセスに生成AIを導入し、開発期間の大幅な短縮に成功しました。同社は、社内に蓄積された膨大な販売データ、顧客アンケート、SNS上のトレンド情報などをAIに学習させています。

商品企画の担当者が「20代女性向けの、夏に食べたいスイーツのアイデア」といったテーマを入力すると、AIが学習データに基づいて、商品のコンセプト、ターゲット層、味の組み合わせ、パッケージデザインの方向性など、具体的な企画案を複数提案します。

この仕組みにより、従来は数ヶ月かかっていた市場調査やアイデア出しのプロセスが大幅に効率化され、商品企画にかかる期間が約10分の1にまで短縮されました。これにより、目まぐるしく変わる消費者のニーズに迅速に対応し、よりタイムリーな商品を提供することが可能になっています。

【小売】パルコ:広告の動画・ナレーション・音楽を全て生成AIで作成

ファッションビルのパルコは、広告キャンペーン用の動画制作において、映像、ナレーション、BGMの全てを生成AIで作成するという画期的な取り組みを行いました。これは、クリエイティブ制作の新たな可能性を追求する実験的なプロジェクトです。

まず、動画生成AIに「未来的な都市とファッション」といったコンセプトを伝え、サイバーパンク風の映像を生成させました。次に、生成した映像に合わせてキャンペーンのメッセージを考え、そのテキストを音声生成AIに入力してナレーションを作成。最後に、音楽生成AIに動画の雰囲気を指示し、オリジナルのBGMを制作しました。

この取り組みにより、従来であれば多くのスタッフと時間、コストがかかる動画制作を、少人数かつ短期間で完成させることができました。コスト削減だけでなく、AIが生み出す独特の世界観が話題を呼び、企業の先進的なイメージ向上にも貢献しました。

【メーカー】日本コカ・コーラ:消費者参加型の広告キャンペーンに生成AIを活用

日本コカ・コーラは、自社の飲料ブランド「リアルゴールド」のプロモーションにおいて、生成AIを活用した消費者参加型のキャンペーンを実施しました。特設サイト上で、ユーザーがいくつかのキーワードを入力すると、AIがそれを基にオリジナルのヒーローキャラクターと必殺技名を生成するという企画です。

このキャンペーンでは、画像生成AIを活用し、ユーザーが入力したキーワードの組み合わせによって、多種多様なデザインのキャラクターが無限に生み出される仕組みを構築しました。ユーザーは自分が作ったキャラクターをSNSでシェアすることができ、大きな話題を呼びました。

生成AIを単なる業務効率化ツールとしてだけでなく、ユーザーとのエンゲージメントを高めるためのインタラクティブなコンテンツとして活用した好例です。商品の認知度向上とブランドイメージの強化に大きく貢献しました。

【メーカー】アサヒビール:社内情報検索の効率化とプロモーションに生成AIを活用

アサヒビールは、生成AIの活用を二つの側面から進めています。一つは、社内業務の効率化です。同社は、社内規程や業務マニュアル、過去のマーケティング資料などを学習させた独自の対話AIを導入しました。これにより、従業員が必要な情報を探す時間を短縮し、問い合わせ対応業務の負荷を軽減しています。

もう一つは、プロモーションへの活用です。限定商品のキャンペーンにおいて、顧客が入力したキーワードに応じて、AIがオリジナルストーリーや画像を生成するコンテンツを提供しました。これにより、顧客のブランド体験を向上させ、SNSでの拡散を促進しました。社内向けと社外向けの両方で生成AIを活用し、生産性向上とマーケティング強化を同時に実現している事例です。

【メーカー】サントリー:ユニークなCM企画に生成AIのアドバイスを活用

サントリー食品インターナショナルは、炭酸飲料「デカビタC」のテレビCM制作において、企画のアイデア出しに生成AIを活用しました。企画チームがCMのターゲットやコンセプトをAIに伝え、「面白いCMのアイデアをください」と問いかけたのです。

AIは、「巨大なボス猫が登場し、主人公がデカビタCを飲んでパワーアップして戦う」といった、人間では思いつきにくいユニークで奇抜なアイデアを複数提案しました。企画チームは、その中から最もインパクトのあるアイデアをベースにCMを制作。結果として、SNSなどで大きな話題を呼ぶことに成功しました。

生成AIを、人間のクリエイティビティを刺激し、アイデアの幅を広げるための「壁打ち相手」として活用した事例です。企画に行き詰まった際のブレインストーミングのツールとして、非常に有効であることを示しています。

【メーカー】住友化学:研究開発の効率化に向けた社内向け生成AIを構築

大手化学メーカーの住友化学は、研究開発(R&D)部門の業務効率化とイノベーション創出を目的として、社内向けの生成AIプラットフォームを構築しました。化学分野の研究開発では、膨大な数の論文や特許、実験データを調査・分析する必要があり、多くの時間が費やされていました。

同社が構築した生成AIは、これらの専門的な文献データを学習しており、研究者が「〇〇という特性を持つ新しい材料の合成方法を過去の論文から探して」といった自然言語で質問すると、関連する情報を瞬時に要約・提示します。

これにより、研究者は文献調査にかかる時間を大幅に削減し、実験や考察といったより創造的な業務に集中できるようになりました。また、AIが異なる分野の技術情報を結びつけて新たな研究のヒントを提案することもあり、研究開発のスピードアップと質の向上に貢献しています。

【メーカー】キンチョール:若者向けCMの企画制作に生成AIを活用

殺虫剤「キンチョール」で知られる大日本除虫菊は、若者層へのアプローチを目的としたテレビCMの企画制作に生成AIを全面的に活用しました。同社は、SNSで流行しているダンスや音楽、若者言葉などをAIに学習させ、CMの脚本、絵コンテ、さらにはCMソングの歌詞とメロディーまでを生成させました。

制作チームは、AIが生成した複数のアイデアの中から最も斬新でインパクトのあるものを選び、それを基にCMを制作。完成したCMは、従来の商品のイメージを覆すような、リズミカルで少しシュールな内容となり、SNSを中心に「頭から離れない」「面白い」と大きな話題を呼びました。

ベテランのクリエイターの感性だけでなく、AIによるデータに基づいたトレンド分析を企画に取り入れることで、新たなターゲット層に響くコンテンツを生み出すことに成功した事例です。

【メーカー】江崎グリコ:社内AIチャットボットで問い合わせ件数を削減

大手食品メーカーの江崎グリコは、社内の情報システム部門への問い合わせ対応業務を効率化するために、生成AIを活用したチャットボットを導入しました。情報システム部門には、日々「PCのパスワードを忘れた」「ソフトウェアの使い方がわからない」といった同様の問い合わせが多数寄せられ、担当者の業務を圧迫していました。

そこで、過去の問い合わせ履歴やFAQ、各種マニュアルを学習させたAIチャットボットを社内ポータルサイトに設置。従業員が質問を入力すると、24時間365日、AIが自動で回答する仕組みを構築しました。

この結果、情報システム部門への問い合わせ件数が約4割削減され、担当者はサーバー管理やセキュリティ対策といった、より専門性の高い業務に集中できるようになりました。従業員にとっても、時間や場所を問わずに疑問を即座に解決できるため、利便性が向上しました。

【IT】LINE:エンジニアの業務時間を1日2時間短縮

LINEヤフーは、ソフトウェア開発の生産性を向上させるため、エンジニア向けのコーディング支援AIを導入しました。このAIは、プログラミングコードの自動生成、修正、レビューなどを通じてエンジニアの作業をサポートします。

例えば、エンジニアが「ユーザー認証機能を作るコードを書いて」と日本語で指示するだけで、AIが仕様に沿ったコードを瞬時に生成します。また、既存のコードにバグがないかをチェックさせたり、より効率的な書き方を提案させたりすることも可能です。

同社の調査によると、このAI支援ツールを導入したエンジニアは、コーディングやデバッグにかかる時間を1日あたり平均で2時間も短縮できたとのことです。開発スピードの向上はもちろん、エンジニアがより複雑な設計や新しい技術の学習に時間を使えるようになり、サービス全体の品質向上にも繋がっています。

【IT】メルカリ:AIが出品作業をサポート

フリマアプリ大手のメルカリは、出品者がより簡単かつ迅速に商品を出品できるよう、生成AIを活用した新機能を導入しました。ユーザーが出品したい商品の写真を撮ると、画像認識AIが商品を特定し、さらに生成AIがその情報に基づいて、カテゴリー、ブランド、商品説明文、販売価格の案を自動で生成・入力します。

従来、出品者はこれらの情報を一つ一つ手で入力する必要があり、特に商品説明文の作成を面倒に感じるユーザーが多くいました。この機能により、出品にかかる手間が大幅に削減され、数タップで出品を完了できるようになりました。

これにより、これまで出品をためらっていたライトユーザーの利用促進や、出品数の増加が期待されています。AIを活用してユーザー体験(UX)を向上させ、プラットフォームの活性化につなげている好例です。

【IT】ビズリーチ:職務経歴書の自動作成でスカウト率40%UP

ハイクラス向け転職サイトを運営するビズリーチは、求職者の職務経歴書作成を支援するために生成AIを導入しました。ユーザーが自身の経歴やスキルを箇条書きなどで入力すると、AIがそれを基に、採用担当者に魅力が伝わるような構成と文章の職務経歴書を自動で作成します。

職務経歴書の作成は、求職者にとって時間と労力がかかる作業であり、自身の強みをうまくアピールできずに悩む人も少なくありませんでした。この機能により、誰でも簡単に質の高い職務経歴書を作成できるようになりました。

同社によると、このAI支援機能を利用して作成された職務経歴書は、利用しなかった場合に比べて、企業からのスカウトを受け取る確率が平均で40%も向上したとのことです。AIが求職者のキャリアアップを後押しし、マッチングの精度向上にも貢献しています。

【教育】ベネッセ:自由研究のテーマ選びをAIがサポート

教育サービス大手のベネッセコーポレーションは、小中学生向けに提供しているサービス「進研ゼミ」の夏休み企画として、生成AIを活用した自由研究のテーマ選びサポートコンテンツを公開しました。

特設サイトで、子どもが自分の興味・関心(例:「恐竜」「宇宙」「料理」など)や、かけられる時間、使える道具などを入力すると、AIがそれらの条件に合ったユニークな自由研究のテーマを複数提案してくれます。さらに、研究の進め方やまとめ方のアドバイスも生成します。

自由研究は、テーマが決まらずに悩んでしまう子どもや保護者が多いという課題がありました。AIがアイデアの「壁打ち相手」になることで、子どもの探求心や主体性を引き出し、楽しく学習に取り組むきっかけを提供しています。教育分野における生成AIの創造的な活用事例です。

【教育】学研:生徒への個別アドバイスに生成AIを活用

学研グループは、同社が運営する学習塾やオンライン教材において、生徒一人ひとりの学習状況に合わせた個別アドバイスの生成にAIを活用しています。生徒の学習履歴やテストの解答データをAIが分析し、それぞれの苦手分野やつまずきの原因を特定します。

そして、その分析結果に基づいて、生成AIが「この問題は分数の割り算の理解が不十分なのが原因です。まずはこの復習ドリルからやってみましょう」といった、具体的でパーソナライズされた学習アドバイスや、励ましのメッセージを自動で作成します。

これにより、講師は生徒一人ひとりの状況をより深く把握できるとともに、アドバイス作成の業務負担が軽減されます。生徒にとっては、まるで専属のコーチがいるかのように、自分のペースに合わせたきめ細やかな指導を受けることができ、学習意欲の向上に繋がっています。

【建築】大林組:スケッチから複数のデザイン案をAIが自動生成

大手ゼネコンの大林組は、建築設計の初期段階において、画像生成AIを活用するシステムを開発しました。設計者が手書きのスケッチや簡単な3Dモデルを作成し、建物のコンセプト(例:「自然と調和したオフィスビル」「未来的なデザインの図書館」)をテキストで入力すると、AIがその意図を汲み取り、写実的な完成イメージ画像を複数パターン、自動で生成します。

従来の設計プロセスでは、初期のデザイン案を具体的なイメージに起こすために、多くの時間と労力をかけてレンダリング作業を行う必要がありました。

このシステムにより、設計者はアイデアを瞬時に可視化し、様々なデザインの可能性を短時間で検討できるようになります。また、施主とのイメージ共有もスムーズになり、合意形成の迅速化に貢献しています。設計者の創造性を支援し、設計プロセス全体の効率化を実現する取り組みです。

【建築】西松建設:高精度な建設コスト予測に生成AIを活用

準大手ゼネコンの西松建設は、建設プロジェクトの見積もり業務において、生成AIを活用した高精度なコスト予測システムを開発しました。建設コストは、設計図、資材価格、労務費、工期など無数の要因によって変動するため、正確な予測には熟練担当者の経験と知識が不可欠でした。

同社は、過去の膨大な工事データ(設計図、仕様書、最終的な工事費用など)をAIに学習させました。新しいプロジェクトの設計情報を入力すると、AIが過去の類似案件と比較分析し、統計的な根拠に基づいた精度の高いコスト予測値を算出します。

このシステムにより、見積もり作成にかかる時間が大幅に短縮されるとともに、属人化していた業務の標準化が実現しました。より迅速で正確な見積もりは、プロジェクトの受注競争力を高める上でも重要な要素となっています。

【建築】鹿島建設:業務用の独自対話AIを導入

大手ゼネコンの鹿島建設は、全社的な業務効率化とナレッジ共有の促進を目的として、独自の対話AI「Kajima ChatAI」を開発・導入しました。このAIは、汎用的な大規模言語モデルをベースに、同社が保有する膨大な技術資料、工事報告書、社内規定などを追加で学習させています。

従業員は、工事の技術的な課題について質問したり、過去の類似プロジェクトの事例を探したり、社内手続きについて確認したりする際に、このAIを活用します。一般的な生成AIでは回答が難しい、極めて専門的で社内固有の質問に対しても、高精度な回答が可能です。

機密情報や専門知識を外部のAIサービスに入力することなく、セキュアな環境で生成AIのメリットを享受できる点が大きな特徴です。全社員の生産性向上と、組織に蓄積された暗黙知の形式知化に貢献しています。

【建築】竹中工務店:建設ナレッジ検索システムを生成AIで構築

大手ゼネコンの竹中工務店は、社内に分散している膨大な技術情報やノウハウを有効活用するため、生成AIを搭載したナレッジ検索システムを構築しました。同社には、過去のプロジェクト報告書、技術論文、設計図書など、価値ある情報が多数存在しますが、それらが必要な時にすぐに見つからないという課題がありました。

このシステムでは、従業員が探している情報について自然な文章で質問を入力すると、AIがその意図を理解し、社内の様々なデータベースから関連文書を横断的に検索します。

さらに、単に検索結果をリスト表示するだけでなく、複数の文書から要点を抽出し、質問に対する回答を要約して生成します。これにより、従業員は情報収集にかかる時間を劇的に短縮し、過去の教訓や知見を現在の業務に容易に活かすことができるようになりました。

【銀行・金融】三菱UFJ銀行:月22万時間の労働時間削減へ

三菱UFJ銀行は、全行員を対象に生成AIを活用した業務支援ツールを導入し、大規模な業務効率化に取り組んでいます。行員は、稟議書や会議の議事録、顧客へのメール文面などの作成・要約、さらには市場動向のリサーチやデータ分析など、幅広い業務でAIのサポートを受けることができます。

特に、文章作成業務において大きな効果が期待されています。例えば、箇条書きで要点を入力するだけで、AIが体裁の整った報告書を自動で作成してくれるため、資料作成にかかる時間が大幅に削減されます。

同行の試算によると、全行員がこのツールを日常的に活用することで、月間で最大22万時間もの労働時間削減が可能になると見込まれています。創出された時間を、顧客との対話やコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に振り分けることを目指しています。

【銀行・金融】SMBCグループ:独自の対話AIで従業員の生産性を向上

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、グループ全体の生産性向上と競争力強化を目指し、独自の対話AI「SMBC-GPT」を開発し、国内の全従業員約8万人を対象に導入しました。

このAIは、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceを基盤としており、入力した情報が外部のAIの再学習に使われない、セキュリティが確保された環境で利用できるのが特徴です。従業員は、情報漏洩のリスクを心配することなく、日々の業務における情報収集、資料作成、アイデア出しなどに生成AIを活用できます。

また、SMBCグループは、単にツールを提供するだけでなく、AIを効果的に活用するための社内研修や活用事例の共有を積極的に行っています。これにより、全社的なAIリテラシーの向上を図り、ボトムアップでの業務革新を促進しています。

【銀行・金融】みずほグループ:システム開発の品質向上に生成AIを活用

みずほフィナンシャルグループは、金融システムの開発・保守業務の効率化と品質向上を目的として、生成AIの活用を進めています。具体的には、プログラミングコードの自動生成や、既存コードの仕様書を自動で作成する技術などを導入しています。

金融システムは極めて大規模かつ複雑であり、その開発には多くのエンジニアと時間が必要でした。生成AIを活用することで、コーディング作業の一部を自動化し、開発スピードを向上させます。

また、古いプログラムの仕様を解析し、ドキュメントを自動生成させることで、システムの保守性向上や、若手エンジニアへの技術継承の円滑化にも繋がります。これにより、ヒューマンエラーを減らし、より安定した金融システムの提供を目指しています。

【銀行・金融】楽天証券:日本初の「投資相談AIアバター」を開発

楽天証券は、顧客向けの新しいサービスとして、生成AIを活用した「投資相談AIアバター」を開発しました。これは、CGで作成されたアバターが、対話形式でユーザーからの資産運用に関する質問に答えるというものです。

ユーザーが「NISAについて教えて」「おすすめの投資信託は?」といった質問を投げかけると、AIがその内容を理解し、アバターが音声と表情豊かに回答します。24時間いつでも気軽に、専門用語を避けながら分かりやすく解説してくれるため、特に投資初心者にとって相談のハードルが大きく下がります。

従来のチャットボットと異なり、より人間らしい自然な対話が可能な点が特徴です。AIを活用して、顧客一人ひとりに寄り添った新しい形の金融サービスを提供し、顧客満足度の向上と、新たな顧客層の獲得を目指しています。

【医療・製薬】中外製薬:「AI×抗体」で創薬プロセスを進化

大手製薬会社の中外製薬は、新薬開発の成功確率を高め、開発期間を短縮するために、生成AIを抗体医薬品の創薬プロセスに導入しています。抗体医薬は、特定の病気の原因物質にだけ結合する抗体を設計・製造するものですが、最適な抗体を見つけ出すまでには膨大な数の候補を試す必要がありました。

同社では、AIにこれまでの研究で得られた抗体の構造や性能に関するデータを学習させ、目的の病気に最も効果的で副作用の少ない抗体の分子構造を予測・設計させる研究を進めています。

AIが有望な候補を効率的に絞り込むことで、従来は数年かかっていた創薬の初期段階を大幅に短縮できる可能性があります。これにより、画期的な新薬をより早く患者のもとに届けることが期待されています。

【医療・製薬】湘南鎌倉総合病院:AI電話システムで業務負担を軽減

湘南鎌倉総合病院は、外来予約の電話応対業務を効率化するため、生成AIを活用した音声応答システムを導入しました。病院の代表電話には、日々、予約の取得や変更、問い合わせの電話が殺到し、電話交換手の業務負担が非常に大きいという課題がありました。

導入されたAI電話システムは、患者からの電話に自動で応答し、「予約を取りたい」「〇〇科につないでほしい」といった用件を音声認識で理解します。そして、予約システムと連携して空き状況を確認し、対話形式で予約を完了させたり、適切な部署へ電話を転送したりします。

これにより、電話交換手はより複雑な問い合わせや緊急性の高い要件に集中できるようになりました。また、患者にとっても、電話が繋がりにくいというストレスが軽減され、24時間いつでも予約手続きが可能になるなど、利便性が向上しました。

【物流】佐川急便:AI搭載荷積みロボット導入を実験

宅配大手の佐川急便は、物流センターにおける荷物の積み込み作業(デバンニング)の自動化を目指し、AIを搭載したロボットアームの導入実験を進めています。トラックのコンテナから多種多様な形状や大きさの段ボール箱を取り出し、コンベアに載せる作業は、これまで人手に頼っていましたが、労働力不足や作業員の身体的負担が大きな課題でした。

導入されたAIロボットは、カメラで荷物の形状、位置、積まれ方を三次元的に認識し、AIが最適な掴み方や動かす順番を瞬時に判断して、アームを制御します。

この技術が実用化されれば、24時間体制での荷積み作業が可能となり、物流センター全体の処理能力が飛躍的に向上します。物流業界における深刻な人手不足という社会課題の解決に向けた、先進的な取り組みとして注目されています。

【物流】三菱倉庫:自動棚搬送AIロボットを導入

倉庫大手の三菱倉庫は、EC(電子商取引)向けの物流倉庫において、ピッキング作業の効率化を図るため、AIを搭載した自動棚搬送ロボット(AGV: Automated Guided Vehicle)を導入しました。

従来のピッキング作業では、作業員が広い倉庫内を歩き回り、伝票を見ながら棚から商品を探し出す必要がありました。この「歩く時間」が作業時間の大半を占め、非効率な点でした。

導入されたシステムでは、受注データが入ると、AIが最適なルートを計算し、商品が格納されている棚そのものをロボットが持ち上げて、作業員の待つ場所(ピッキングステーション)まで自動で搬送します。作業員は定位置で待機し、目の前に運ばれてきた棚から商品を取り出すだけで済みます。これにより、ピッキング作業の生産性が従来の2〜3倍に向上し、作業員の負担も大幅に軽減されました。

【通信】KDDI(au):人気CM「三太郎」シリーズを生成AIでリメイク

通信大手のKDDIは、同社の人気テレビCM「三太郎」シリーズを、画像生成AIを使ってリメイクするというユニークなプロモーションを実施しました。実写で撮影された元のCM映像をAIに学習させ、それを様々な画風(例:アニメ風、油絵風、未来SF風など)の動画として再生成させました。

この取り組みは、生成AIのクリエイティブな可能性を示すとともに、企業の先進性をアピールする目的で行われました。生成された動画は、元のCMのストーリーを保ちながらも、AIならではの独特で幻想的な世界観に生まれ変わっており、SNSを中心に大きな話題となりました。

エンターテインメントとテクノロジーを融合させ、既存のコンテンツに新たな価値を付与する生成AIの活用法として、多くの注目を集めました。

【サービス】ベルシステム:コールセンター業務をAIと人間の協働で効率化

コールセンター大手のベルシステム24は、オペレーターの業務を支援するために生成AIを導入し、応対品質と生産性の向上を実現しています。

顧客との通話中、AIがリアルタイムで会話内容をテキスト化し、その内容に基づいて、FAQシステムから関連する回答候補やトークスクリプトをオペレーターの画面に自動で表示します。これにより、オペレーターは必要な情報を探す手間が省け、顧客への回答を迅速かつ正確に行うことができます。

さらに、通話終了後には、AIが会話の要約を自動で作成し、応対履歴としてシステムに登録します。これにより、オペレーターが手作業で行っていた後処理業務が大幅に削減され、1件あたりの応対時間を短縮することに成功しました。AIと人間が協働することで、顧客満足度の向上と業務効率化を両立しています。

【サービス】トランスコスモス:エスカレーションを6割削減

ITアウトソーシングサービスのトランスコスモスは、コールセンター業務において、新人オペレーターから管理者(スーパーバイザー)への質問や相談、いわゆる「エスカレーション」を削減するために生成AIを活用しています。

顧客からの難しい質問やイレギュラーな要望に対し、従来は新人がその都度、手を挙げて管理者に判断を仰ぐ必要があり、これが応答時間の遅延や管理者の業務負荷増大に繋がっていました。

同社では、過去の応対履歴や業務マニュアルを学習させたAIチャットボットを導入。オペレーターが判断に迷う場面でAIに質問すると、AIが過去の類似ケースに基づいて最適な回答案を提示します。これにより、自己解決できるケースが大幅に増え、管理者へのエスカレーション件数を約6割も削減することに成功しました。

【サービス】東京ベイ潮見プリンスホテル:AIセルフチェックインサービスを導入

東京ベイ潮見プリンスホテルは、顧客体験の向上とフロント業務の効率化を目指し、AIを活用したセルフチェックイン・チェックアウトサービスを導入しました。

宿泊客は、フロントに設置されたタブレット端末の前に立ち、カメラに顔を向けるだけで、AIによる顔認証技術が予約情報と照合し、本人確認を完了させます。これにより、フロントカウンターでの煩雑な手続きや待ち時間なしに、スムーズにチェックインができます。

特に、海外からの観光客など、言語の壁がある顧客にとっても、直感的な操作で手続きが完了するため、利便性が大きく向上しました。ホテル側にとっても、フロントスタッフは単純な手続き業務から解放され、より丁寧なおもてなしや観光案内といった、付加価値の高いサービスに注力できるようになりました。

企業の生成AI事例から学ぶ9つの活用方法

ここまで紹介してきた35の企業事例から、生成AIの具体的な活用方法が見えてきます。これらを整理すると、主に9つのパターンに分類できます。自社で生成AIを導入する際に、どの業務に応用できるかを考えるヒントにしてください。

①リサーチ・翻訳・要約・分析

これは最も基本的な活用方法です。インターネット上の情報、社内の膨大な文書、会議の議事録などをAIに与え、必要な情報を抽出・要約させることができます。アサヒビールや住友化学の事例のように、社内ナレッジの検索や専門的な文献調査にかかる時間を大幅に削減します。また、海外の文献を翻訳させたり、市場調査データを分析させたりすることも可能です。情報収集や分析業務の初動をAIに任せることで、人間はより深い洞察や意思決定に集中できます。

②企画立案・フィードバック

新しい商品やサービスのアイデア、広告キャンペーンの企画などを考える際に、生成AIは強力なブレインストーミングのパートナーになります。サントリーやキンチョールのCM企画事例のように、人間だけでは思いつかないような斬新な切り口や多様なアイデアを瞬時に大量に生成してくれます。企画担当者は、AIが出したアイデアをたたき台にしたり、自身の企画案をAIにフィードバックさせて客観的な意見を求めたりすることで、企画の質を高めることができます。

③メール・企画書等の文書作成

日々の業務で発生する様々な文書作成も、生成AIが得意とする領域です。三菱UFJ銀行の事例のように、箇条書きのメモから整った報告書を作成したり、顧客への丁寧なメール文面を自動生成したりできます。企画書の骨子作成、プレスリリースの下書き、社内通知文の作成など、あらゆるビジネス文書の作成時間を短縮します。これにより、従業員は内容の精査や戦略的な部分に、より多くの時間を割くことができます。

④設計・デザイン案作成

製造業や建築業において、生成AIは設計・デザインプロセスを革新します。パナソニックのモーター設計や大林組の建築デザインの事例がこれにあたります。設計者が基本的な要件やコンセプトを入力するだけで、AIが最適な構造やデザイン案を複数生成します。これにより、開発期間の短縮はもちろん、人間の固定観念にとらわれない新しい設計が生まれる可能性も秘めています。広告用のバナー画像や製品パッケージのデザイン案作成など、クリエイティブ領域でも広く活用できます。

⑤ソフトウェア開発・デバッグ

IT業界では、ソフトウェア開発の生産性向上が急務となっています。LINEヤフーの事例のように、生成AIはプログラミングコードの自動生成、既存コードのバグチェック(デバッグ)、コードの最適化などを通じて、エンジニアの業務を強力にサポートします。仕様書からコードを生成したり、古い言語で書かれたコードを新しい言語に書き換えたりすることも可能です。開発スピードの向上だけでなく、コードの品質標準化や、若手エンジニアの教育にも役立ちます。

⑥チャットボットによる社内ナレッジ検索・業務支援

多くの企業では、社内規定や業務マニュアル、過去のノウハウといった情報が様々な場所に散在し、必要な時にすぐに見つけられないという課題を抱えています。鹿島建設や江崎グリコの事例のように、これらの社内情報を学習させたAIチャットボットを導入することで、従業員は自然な言葉で質問するだけで、いつでも必要な情報にアクセスできるようになります。これにより、問い合わせ対応部門の負担軽減や、組織全体の知識共有が促進されます。

⑦広告やSNS投稿などのコンテンツ作成

マーケティング部門において、生成AIはコンテンツ作成の強力なアシスタントとなります。パルコやKDDIの事例のように、広告用の動画や画像を生成したり、日本コカ・コーラの事例のように、SNSキャンペーン用のインタラクティブなコンテンツを作成したりできます。ブログ記事やSNSの投稿文、メールマガジンの文章など、ターゲット層に合わせて複数のパターンを短時間で作成することも可能です。コンテンツの量産と質の向上を両立させることができます。

⑧チャットボット等による顧客対応の自動化

コールセンターや顧客サポート部門では、生成AIを活用して問い合わせ対応を自動化・効率化する動きが活発です。楽天証券のAIアバターやベルシステムのオペレーター支援が代表例です。よくある質問にはAIチャットボットが24時間365日自動で対応し、より複雑な問題のみを人間のオペレーターが引き継ぐことで、業務の効率化と顧客満足度の向上を両立します。AIが過去の応対履歴から最適な回答を提案し、オペレーターを支援する仕組みも効果的です。

⑨サービス機能・顧客体験の向上

生成AIを自社のサービスや製品に直接組み込むことで、これまでにない新しい顧客体験を提供することができます。メルカリの出品サポート機能やビズリーチの職務経歴書自動作成機能がこれにあたります。AIがユーザーの面倒な作業を代行したり、パーソナライズされた提案を行ったりすることで、サービスの利便性と魅力を高めます。このように、業務効率化だけでなく、自社のプロダクトの競争力を強化するための手段としても生成AIは活用されています。

企業の生成AI事例からわかる導入メリット

企業の生成AI活用事例を見ていくと、導入によって得られるメリットは多岐にわたります。ここでは、特に重要ないくつかのメリットを整理して解説します。これらのメリットを理解することで、自社における導入目的をより明確にすることができます。

業務効率化と生産性の向上

これは、生成AI導入における最も直接的で分かりやすいメリットです。三菱UFJ銀行が目指す月22万時間の労働時間削減のように、資料作成、情報収集、議事録要約といった日常的なタスクをAIに任せることで、従業員一人ひとりの業務時間を大幅に短縮できます。創出された時間は、より創造的で付加価値の高い業務、例えば顧客との対話や新しい戦略の立案などに充てることができ、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

コスト削減

業務効率化は、結果として人件費の削減に直結します。例えば、コールセンターでAIが一次対応を行うことで、必要なオペレーターの数を最適化できます。また、キング醸造の需要予測のように、これまで専門家や外部コンサルタントに依頼していた業務をAIで内製化できれば、外注コストを削減できます。さらに、広告制作をAIで行うことで、制作費を大幅に抑えることも可能です。中長期的に見れば、AIへの投資を上回るコスト削減効果が期待できます。

新たなアイデア創出とイノベーション促進

生成AIは、人間の思考の枠を超えるような、斬新なアイデアを生み出す触媒となります。サントリーのCM企画のように、AIとの対話を通じて、これまでにない発想やインスピレーションを得ることができます。また、住友化学の研究開発のように、AIが膨大なデータの中から新たな関連性を見つけ出し、イノベーションのヒントを提示することもあります。企業の競争力の源泉である「新しい価値の創造」を、生成AIが強力に後押しします。

顧客満足度の向上

生成AIは、顧客サービスの質を向上させる上でも大きな役割を果たします。楽天証券のAIアバターのように、24時間365日、いつでも顧客の疑問に答える体制を構築できます。また、ビズリーチの事例のように、AIがユーザーの目的達成をサポートすることで、サービスの利便性を高め、顧客満足度を向上させることができます。パーソナライズされた対応や、迅速な問題解決は、顧客ロイヤルティの強化にも繋がります。

企業の生成AI事例で注意すべき課題とリスク管理

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と活用には注意すべき課題やリスクも存在します。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、生成AI活用の成否を分けます。ここでは、企業が特に注意すべき4つのポイントについて解説します。

情報漏洩やセキュリティのリスク

多くの生成AIサービスはクラウド上で提供されており、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。そのため、企業の機密情報や個人情報を安易に入力してしまうと、情報漏洩に繋がるリスクがあります。SMBCグループが独自のセキュアなAI環境を構築したように、法人向けのセキュリティが確保されたサービスを選んだり、社内データを利用する際はクローズドな環境を構築したりすることが不可欠です。また、従業員に対して、入力してはいけない情報の種類を明確にするガイドラインの策定と周知徹底も重要です。

企業のChatGPT利用における情報漏洩リスクや注意点、安全な導入方法について、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-use/

アウトプットの正確性と著作権の問題

生成AIが生み出す情報は、常に100%正確であるとは限りません。事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックを行うプロセスを業務フローに組み込む必要があります。また、生成AIが学習データに含まれる著作物を無断で利用し、生成物が著作権を侵害する可能性も指摘されています。特に、広告や公開文書など、外部に発信するコンテンツに利用する際は、生成物が他者の権利を侵害していないか、慎重に確認する必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

導入・運用コスト

生成AIの導入には、様々なコストが発生します。高性能なAIツールのライセンス料、独自のAI環境を構築するための開発費、AIを動かすためのサーバー費用などが挙げられます。また、ツールを導入するだけでなく、従業員がそれを使いこなせるようにするための研修費用や、活用を推進するための専門部署の人件費といった運用コストも考慮しなければなりません。費用対効果を慎重に見極め、まずは一部の部署から小規模に導入するなど、段階的な投資計画を立てることが重要です。

AIを使いこなせる人材の不足

生成AIの能力を最大限に引き出すには、的確な指示(プロンプト)を与えるスキルが必要です。また、AIをどの業務にどう活用すれば効果的かを考え、業務プロセスを再設計できる人材も求められます。しかし、現状ではこうしたAIリテラシーを持つ人材は社内に不足していることが多いです。そのため、外部から専門家を招いたり、社内での人材育成プログラムを計画的に実施したりする必要があります。全社的なAIリテラシーの底上げが、AI活用の定着と拡大には不可欠です。

こちらは情報処理推進機構(IPA)が調査した、AI利用における具体的なセキュリティ脅威とリスクに関する報告書です。合わせてご覧ください。 https://www.imagazine.co.jp/ipa-ai-use-survey2024/

企業の生成AI活用事例を成功させる5つのポイント

これまでの事例やリスクを踏まえ、企業が生成AIの活用を成功させるためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。ここでは、導入から運用までのプロセスにおいて特に重要な5つのポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、失敗のリスクを減らし、着実に成果へと繋げることができます。

①自社の課題を明確にし、導入目的を定める

まず最も重要なのは、「何のために生成AIを導入するのか」という目的を明確にすることです。「流行っているから」という理由だけで導入しても、うまく活用できずに終わってしまいます。「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「新商品のアイデア出しが行き詰まっている」といった、自社が抱える具体的な課題を洗い出し、それを解決する手段として生成AIが有効かを検討します。目的が明確であれば、導入後の効果測定も容易になります。

②目的に合った最適なツールを選定する

生成AIツールには、ChatGPTやGeminiのような汎用的な対話型AIから、特定の業務に特化した専門的なツールまで、様々な種類があります。例えば、文章作成が目的なら汎用AI、高精度な需要予測が目的なら専門の分析ツールといったように、①で定めた目的に合わせて最適なツールを選定することが重要です。各ツールの機能、コスト、セキュリティレベルなどを比較検討し、自社の要件に最も合致するものを選びましょう。

③スモールスタートでテスト運用を始める

いきなり全社的に大規模な導入を目指すのではなく、まずは特定の部署や特定の業務に限定して、小規模なテスト運用(PoC: Proof of Concept)から始めることをお勧めします。スモールスタートであれば、低コストかつ低リスクで導入効果を試すことができます。テスト運用を通じて、実際の業務でどのような効果があるのか、どのような問題が発生するのかといった知見を蓄積し、その結果を基に本格展開の計画を立てることで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

④社内教育を実施しAIリテラシーを向上させる

生成AIを導入しても、従業員がその使い方や価値を理解していなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。基本的な使い方から、効果的なプロンプトの書き方、情報漏洩などのリスクに関する注意点まで、全社的な研修を実施し、従業員のAIリテラシーを向上させることが不可欠です。また、各部署でどのようにAIを活用できるかを考えるワークショップを開催したり、活用事例を共有する場を設けたりすることも、利用を促進する上で効果的です。

⑤導入後の効果測定と改善を繰り返す

生成AIの活用は、導入して終わりではありません。定期的にその効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。「業務時間がどれくらい削減されたか」「顧客満足度がどう変化したか」など、①で定めた目的に対する達成度を具体的な指標で評価します。そして、その結果を分析し、「もっと良いプロンプトはないか」「他の業務にも応用できないか」といった改善策を考え、実行していくPDCAサイクルを回すことで、生成AIの活用レベルを継続的に高めていくことができます。

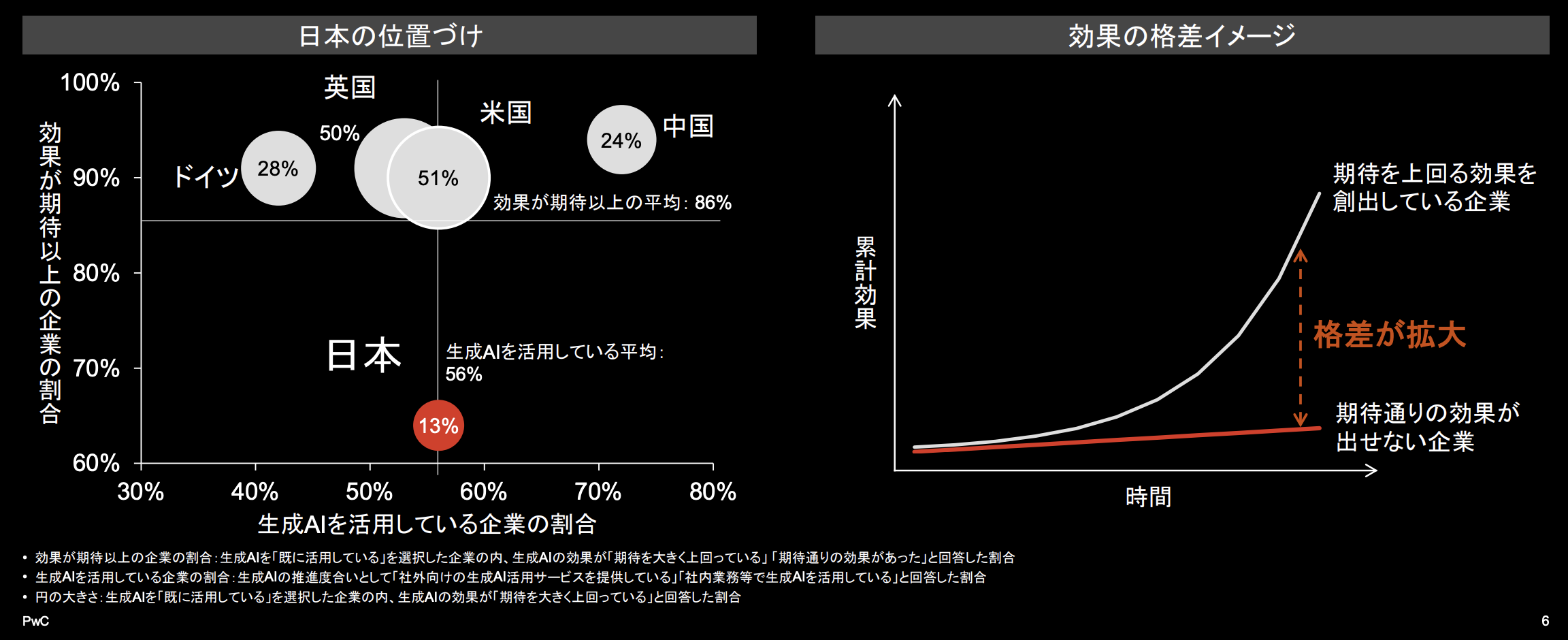

PwC Japanグループが実施した、日本を含む5カ国の企業における生成AIの導入実態や課題認識に関する調査結果です。合わせてご覧ください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2025/assets/pdf/generative-ai-survey2025.pdf

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で「成果を出す企業」と「失敗する企業」の決定的違い

多くの企業が生成AIに注目し導入を進めていますが、その結果は大きく二つに分かれています。ツールを導入しただけで満足し、思うような成果を出せずに形骸化してしまう企業。一方で、業務を劇的に効率化し、新たな価値を創造する企業。この差はどこから生まれるのでしょうか。実は、成功する企業には共通する「戦略」があります。この記事では、数々の企業事例から見えてきた、生成AI導入の成否を分けるポイントを、具体的なデータと共に解説します。

「とりあえず導入」が招く、よくある失敗の罠

「競合も導入しているから」「流行に乗り遅れたくない」といった曖昧な理由で生成AIを導入した企業は、多くの場合、期待した効果を得られずにいます。具体的な目的がないため、従業員は何にどう使えば良いかわからず、一部の社員が少し触ってみるだけで終わってしまいます。これは、ツールの導入自体が目的化してしまう「導入ゴール病」とも言える状態です。

このような状態に陥ると、次のようなリスクが顕在化します。

- 費用対効果の悪化:高価なツールを導入したにもかかわらず、ほとんど使われずにライセンス料だけがかさむ。

- 現場の混乱:明確なルールがないまま利用が進み、誤った情報(ハルシネーション)を信じてしまったり、機密情報を入力してしまったりするセキュリティ事故が発生する。

- 活用文化の不醸成:「AIは使えない」というネガティブな印象が社内に広がり、その後のDX推進の足かせとなる。

実際に、多くの企業がAI導入における課題として、AIを使いこなせる人材の不足や、費用対効果の不明確さを挙げています。単にツールを導入するだけでは、これらの課題は解決できません。

引用元:

総務省が公開した「令和6年版 情報通信白書」によると、生成AIの利用企業は増加傾向にあるものの、多くの企業が「コストの高さ」「AIを使いこなせる人材の不足」を導入の課題として挙げており、戦略なき導入の難しさを示唆しています。

成功企業が実践する「課題解決」からの逆算アプローチ

では、「成果を出す企業」は何が違うのでしょうか。彼女たちは、AI導入を「手段」として捉え、明確な「目的」から逆算して活用戦略を立てています。

- 課題の特定から始める:「何のためにAIを使うのか?」を徹底的に議論します。例えば、「コールセンターの応答時間を10%短縮する」「商品企画のアイデア出しの時間を半分にする」など、具体的で測定可能な目標を設定します。

- スモールスタートで検証する:いきなり全社展開はせず、特定の部署や業務に絞ってテスト導入(PoC)を行います。そこで得られた成功体験や課題を基に、効果的な活用法や社内ルールを確立し、徐々に展開範囲を広げていきます。

- 全社的な教育を徹底する:AIを一部の専門家だけのものにせず、全従業員を対象としたリテラシー教育を実施します。基本的な使い方から、リスク管理、効果的な指示(プロンプト)の書き方までを共有し、組織全体のAI活用レベルを底上げすることで、現場から自発的な活用アイデアが生まれる土壌を作ります。

生成AIは、正しく使えば業務の生産性を飛躍的に高める強力な武器になります。しかし、それは明確な戦略と、全社で学び続ける姿勢があって初めて実現するのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。