「生成AIを製薬業界で活用したいけど、具体的な方法がわからない」

「他の製薬企業は、生成AIをどのように活用して成果を出しているんだろう?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、製薬企業における生成AIの活用事例を創薬と業務効率化の2つの側面から合計17個ご紹介します。

さらに、生成AIを導入するメリットや具体的な導入ステップ、成功のポイントまで網羅的に解説しました。

この記事を読めば、あなたの会社で生成AIを導入し、成果を出すまでの具体的な道筋が見えるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

なぜ今、生成AIの製薬企業での活用が注目されているのか

近年、多くの製薬企業が生成AIの活用に注目しています。

その背景には、新薬開発の難易度上昇や、開発コストの高騰といった業界全体の課題があります。

ここでは、製薬企業が抱える課題と、それを解決する可能性を秘めた生成AIへの期待について解説します。

新薬開発における課題と生成AIの可能性

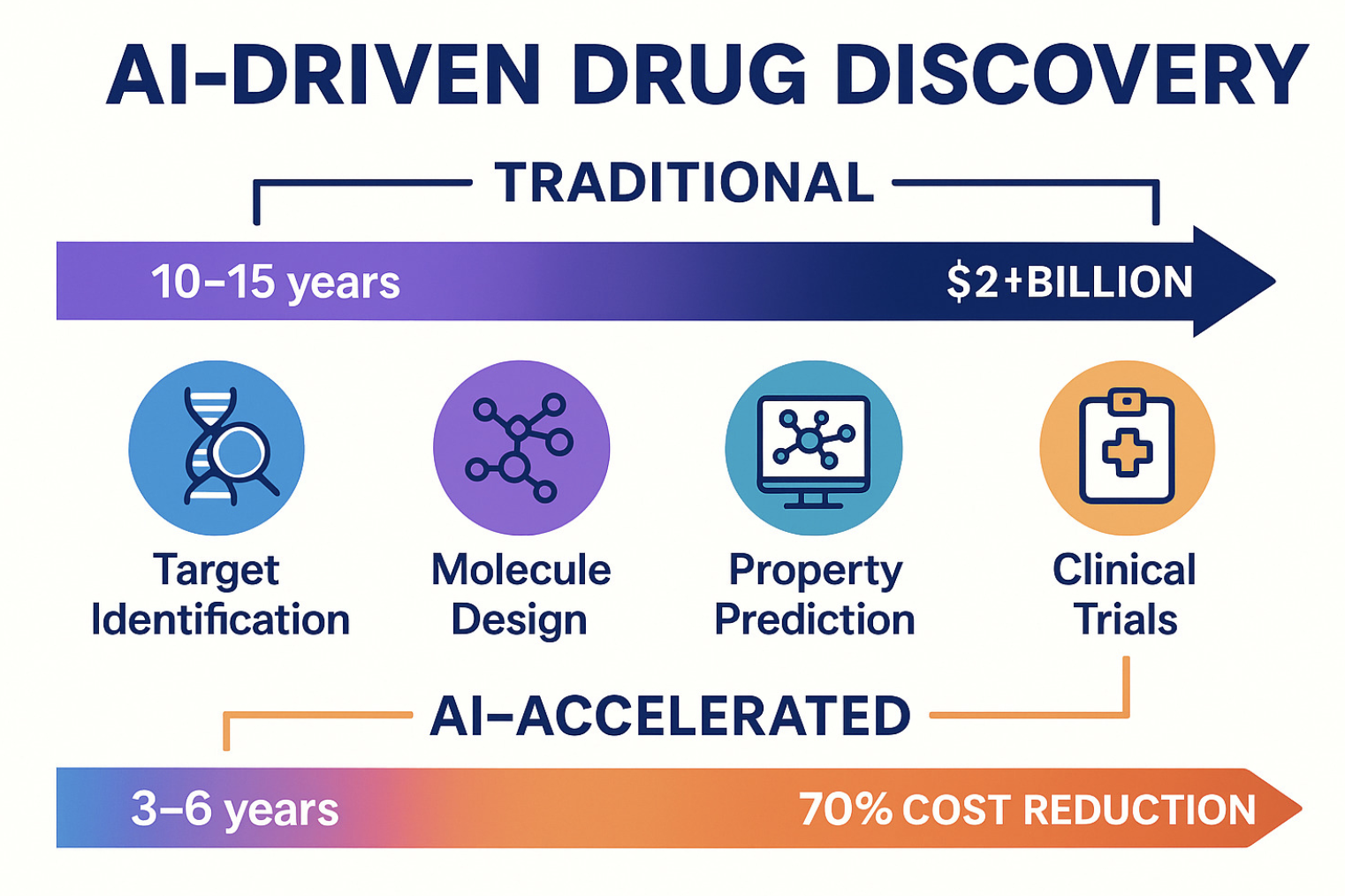

新薬開発には、莫大な時間と費用がかかる一方で、成功確率は非常に低いという課題があります。

一つの新薬が市場に出るまでには10年以上の歳月と数百億円以上の研究開発費が必要とされ、多くの候補物質が途中で開発中止となります。

生成AIは、膨大な医学論文や治験データ、化合物情報を高速で解析し、新たな創薬ターゲットの発見や、効果的な化合物の構造予測を可能にします。

これにより、従来の手法では見過ごされていたような新薬のシーズを発見し、研究開発の初期段階における成功確率を高めることが期待されています。

業務効率化とコスト削減への期待

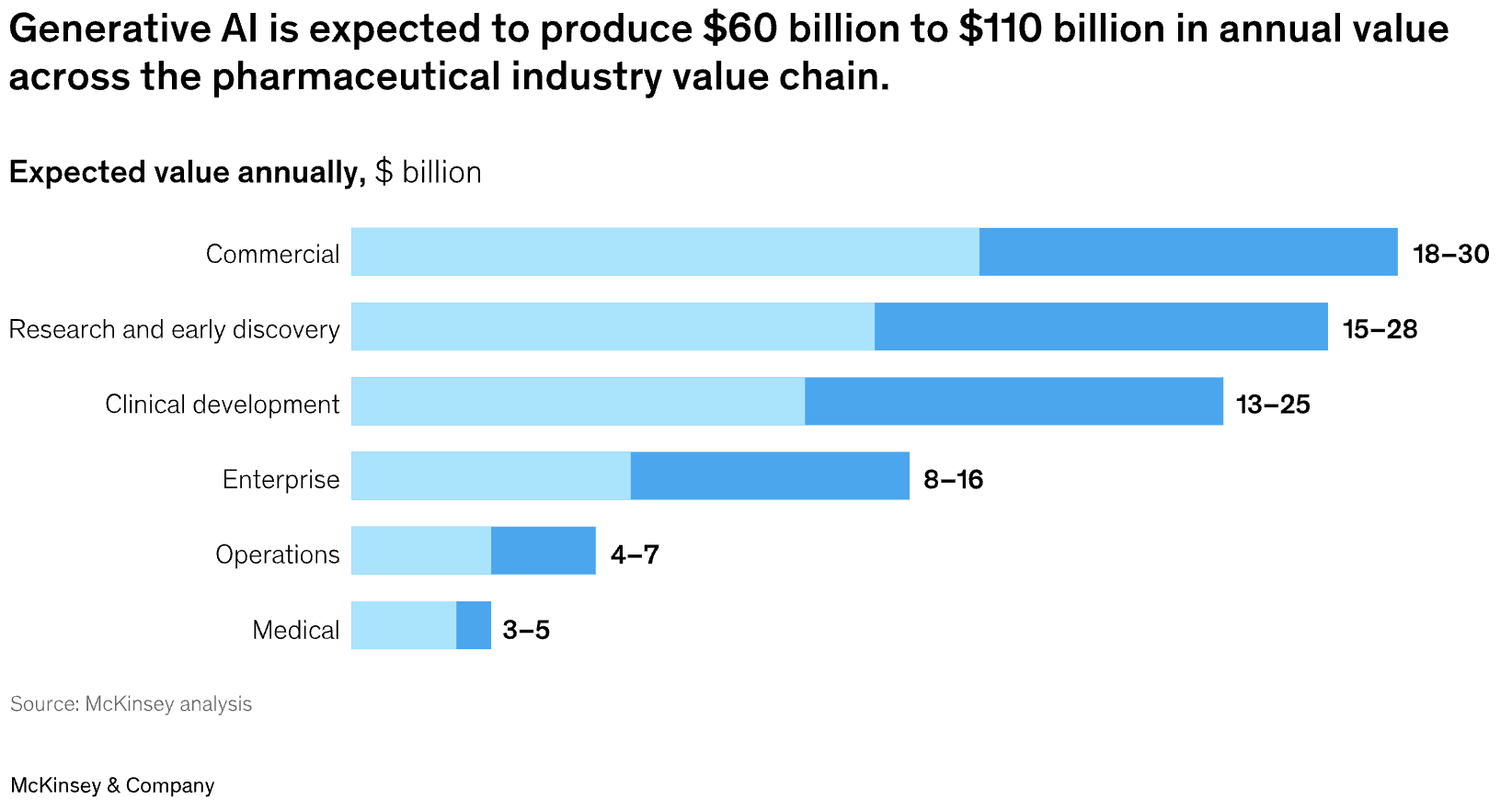

製薬企業の業務は、研究開発だけでなく、治験、申請、製造、マーケティング、営業(MR活動)など多岐にわたります。

これらの業務には、大量の文書作成やデータ分析、関係者とのコミュニケーションといった、多くの人手と時間を要するプロセスが含まれています。

生成AIを活用することで、治験関連文書や各種申請資料の作成を自動化したり、医療従事者からの問い合わせに24時間対応するチャットボットを構築したりすることが可能です。

これにより、従業員はより専門的な業務に集中でき、企業全体の生産性向上とコスト削減に繋がります。

AI創薬が開発期間の短縮、コスト削減、成功確率の向上にどのように貢献するのかを包括的に解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://lifebit.ai/blog/ai-driven-drug-discovery/

生成AIを製薬企業が活用する4つのメリット

生成AIを製薬企業が活用することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。

ここでは、主な4つのメリットを紹介します。

- 創薬・研究開発のスピードアップと成功確率の向上

- 顧客・医療従事者対応の自動化と品質向上

- マーケティング・営業活動の高度化と効率化

- 治験関連文書など各種資料作成の自動化

これらのメリットを理解することで、自社で生成AIを導入する際の目的をより明確にできます。

それでは、1つずつ順に解説します。

創薬・研究開発のスピードアップと成功確率の向上

生成AIは、創薬・研究開発のプロセスを劇的に変革する力を持っています。

論文や特許、遺伝子情報といった膨大なデータの中から、新たな創薬ターゲットとなるタンパク質や遺伝子を特定できます。

また、特定の疾患に効果のある化合物の構造をAIが生成することで、開発候補物質を効率的に設計することも可能です。

これにより、研究開発の初期段階にかかる時間を大幅に短縮し、有望な新薬候補をより早く見つけ出すことで、開発の成功確率を高めることができます。

顧客・医療従事者対応の自動化と品質向上

製薬企業には、患者やその家族、医師や薬剤師といった医療従事者から、医薬品に関する様々な問い合わせが寄せられます。

これらの問い合わせに人手で対応するには限界があり、対応時間のばらつきや品質の維持が課題でした。

生成AIを活用したチャットボットを導入すれば、24時間365日、いつでも自動で問い合わせに対応できます。

AIは学習したデータに基づき、常に安定した品質で正確な情報を提供できるため、顧客満足度の向上にも繋がります。

また、オペレーターの負担を軽減し、より複雑な問い合わせに集中できる環境を整えることができます。

マーケティング・営業活動の高度化と効率化

製薬企業のマーケティングや営業活動(MR活動)においても、生成AIは大きな力を発揮します。

市場データや論文、医師の処方傾向などをAIが分析することで、特定の医薬品を必要としている医療機関や医師を高い精度で特定できます。

これにより、MRはより効果的な訪問計画を立てることができ、営業活動の効率が大幅に向上します。

また、医師ごとにパーソナライズされた情報提供資料をAIが自動生成することで、より質の高いコミュニケーションを実現し、医薬品の適正使用を促進することにも繋がります。

治験関連文書など各種資料作成の自動化

新薬開発のプロセスでは、治験実施計画書や治験薬概要報告書、製造販売後の調査報告書など、膨大な量の文書を作成する必要があります。

これらの文書作成は専門知識を要し、担当者に大きな負担がかかっていました。

生成AIは、過去の文書や規制要件のデータを学習し、これらの定型的な文書のドラフトを自動で作成することができます。

人間はAIが作成したドラフトを確認・修正するだけで済むため、文書作成にかかる時間を大幅に削減できます。

これにより、担当者はより戦略的な業務に時間を割くことが可能になります。

【創薬分野】生成AIを製薬企業が活用している先端事例9選

ここからは、実際に製薬企業が創薬分野で生成AIを活用している先端事例を9つ紹介します。

国内外のトップ企業が、AIを駆使してどのように創薬の課題に挑んでいるのか、具体的な取り組みを見ていきましょう。

理化学研究所×富士通:創薬プロセスを10倍以上短縮化

理化学研究所と富士通は、創薬分野における共同研究で大きな成果を上げています。

両者は、スーパーコンピュータ「富岳」と生成AIを組み合わせ、新薬開発の基盤となる技術を開発しました。

この技術では、AIがターゲットとなるタンパク質の構造を予測し、それに結合する可能性のある化合物を高速でシミュレーションします。

従来の開発プロセスと比較して、創薬にかかる時間を10倍以上短縮できる可能性があり、新薬開発の効率を飛躍的に高めるものとして注目されています。

第一三共:60億種類の化合物からAIが最適な薬成分を発掘

第一三共は、AI創薬企業のInsilico Medicineと提携し、生成AIを活用した新薬開発を進めています。

この取り組みでは、AIが約60億種類もの膨大な化合物ライブラリの中から、特定の疾患に効果を発揮する可能性のある薬の成分を探索します。

人間では不可能な規模の探索をAIが行うことで、これまで見過ごされてきた有望な候補物質を発見できる可能性があります。

この技術は、特に有効な治療法がまだ確立されていない疾患に対する、新しい治療薬の開発に貢献することが期待されています。

塩野義製薬:AIで認知症やうつ病を診断するプログラムを開発

塩野義製薬は、AIを活用して精神疾患の診断を支援するプログラムの開発に取り組んでいます。

このプログラムは、患者の会話や表情、声のトーンなどをAIが分析し、認知症やうつ病といった疾患の兆候を検出するものです。

早期発見が難しいとされる精神疾患において、客観的なデータに基づいた診断支援は、医師の診断精度向上に大きく貢献します。

将来的には、診断だけでなく、患者一人ひとりに合わせた治療法の提案にもAIを活用していくことが計画されています。

NEC×Transgene:AIでオーダーメイドのがんワクチンを開発

NECは、フランスの製薬企業Transgene社と共同で、AI技術を活用した個別化がんワクチンの開発を進めています。

このプロジェクトでは、患者一人ひとりのがん細胞の遺伝子情報をAIが解析し、その患者に最適化されたワクチンの設計を行います。

AIは、がん細胞だけが持つ特有の目印(ネオアンチゲン)を予測し、それを標的とするワクチンを設計します。

この「オーダーメイド」のアプローチにより、副作用を抑えながら高い治療効果が期待できる、次世代のがん治療の実現を目指しています。

アステラス製薬他:ビッグデータを基にした医薬品開発

アステラス製薬を含む複数の企業や研究機関は、医療ビッグデータを活用した医薬品開発に取り組んでいます。

電子カルテや健康診断のデータ、ゲノム情報といった膨大な「リアルワールドデータ」をAIで解析します。

これにより、特定の疾患を持つ患者群の特徴を詳細に把握し、新たな創薬ターゲットを発見したり、医薬品の有効性や安全性をより正確に予測したりすることが可能になります。

データに基づいた創薬アプローチは、開発の成功確率を高め、より効果的な医薬品を患者に届けることに繋がります。

LInC:論文データ解析による新たな創薬テーマの創出

製薬企業やIT企業が参画するコンソーシアム「LInC」は、AIを用いて生命科学分野の論文データを解析し、新たな創薬テーマを創出する活動を行っています。

世界中で発表される膨大な数の論文を人力で網羅的に把握することは不可能ですが、AIなら瞬時に解析できます。

AIは、異なる研究分野の論文を結びつけ、人間では気づきにくい新たな疾患メカニズムや創薬の可能性を提示します。

この取り組みは、オープンイノベーションを通じて、業界全体の創薬研究を加速させることを目的としています。

MOLCURE:全自動創薬ロボット「HAIVE」による開発

日本のスタートアップ企業であるMOLCUREは、AIとロボット技術を融合させた全自動創薬プラットフォーム「HAIVE」を開発しました。

このシステムは、AIが設計した抗体医薬品の候補を、ロボットが自動で合成・評価するものです。

設計から評価までのサイクルを高速で繰り返すことで、わずか数ヶ月で最適な抗体医薬品を創出することを目指しています。

実験プロセスを完全に自動化することで、研究の再現性を高め、ヒューマンエラーを排除できる点も大きな利点です。

DeepMind×メルク:希少疾患の治療薬をAIで発見

Google傘下のAI企業DeepMindは、大手製薬企業メルクと提携し、AIを活用して希少疾患の治療薬を発見するプロジェクトを進めています。

希少疾患は患者数が少ないため、研究開発が進みにくいという課題がありました。

DeepMindのAIは、疾患の原因となる遺伝子やタンパク質の異常を特定し、それに対して効果的に作用する化合物を予測します。

この技術により、これまで治療法がなかった希少疾患に苦しむ患者さんへ、新たな希望を届けることが期待されています。

プリファードネットワークス×京都薬科大学:医薬品の化学計算をAIで大幅短縮

日本のAI開発企業プリファードネットワークスは、京都薬科大学と共同で、医薬品開発における化学計算をAIで高速化する技術を開発しました。

医薬品の候補となる化合物が、体内でどのように振る舞うかを予測するシミュレーションは、通常、膨大な計算時間を要します。

開発されたAI技術は、この計算時間を大幅に短縮することに成功しました。

これにより、より多くの候補化合物について迅速にシミュレーションを行うことが可能となり、効率的な医薬品開発に貢献しています。

生成AIの企業活用事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-case-company/}

【業務効率化】生成AIを製薬企業が活用している実践事例8選

生成AIは、創薬のような最先端の研究開発だけでなく、日々の業務を効率化する上でも大きな力を発揮します。

ここでは、様々な製薬企業が生成AIをどのように活用して業務効率化を実現しているのか、8つの実践的な事例を紹介します。

沢井製薬:医薬品に関する電話応対業務時間を3分の1に削減

ジェネリック医薬品大手の沢井製薬では、医療関係者からの問い合わせ対応にAI音声認識システムを導入しました。

このシステムは、通話内容をリアルタイムでテキスト化し、関連するFAQを自動で表示することができます。

オペレーターは、表示されたFAQを参考にしながら応対することで、回答の検索時間を大幅に短縮しました。

この結果、1件あたりの電話応対時間を約3分の1に削減することに成功し、応対品質の標準化と顧客満足度の向上を実現しています。

中外製薬:AIで治験関連文書の作成を自動化・効率化

中外製薬は、治験プロセスで必要となる大量の文書作成業務にAIを活用しています。

同社が開発したAIシステムは、治験データを基に、安全性に関する報告書などのドラフトを自動で生成します。

担当者は、AIが生成したドラフトを確認・修正するだけで済むため、文書作成にかかる工数を大幅に削減できました。

これにより、担当者はより専門的な分析や考察に時間を集中させることができ、治験の質の向上にも繋がっています。

GSK:MR活動における医師のデータをAIで分析し営業を最適化

英国の大手製薬企業グラクソ・スミスクライン(GSK)は、MR(医薬情報担当者)の営業活動の最適化にAIを活用しています。

AIは、過去の訪問記録や医師の処方データ、学術論文などの情報を統合的に分析します。

この分析結果に基づき、AIは各医師の関心事に合わせた情報提供のトピックや、最適な訪問タイミングをMRに提案します。

データに基づいたアプローチにより、MRは医師とのコミュニケーションの質を高め、より効率的で効果的な営業活動を展開できるようになりました。

IQVIA×ブレインパッド:AIで医薬品市場の売上を予測

医薬品の開発支援やコンサルティングを行うIQVIAは、データ分析企業のブレインパッドと協力し、AIによる医薬品市場の売上予測モデルを構築しました。

このモデルは、過去の販売データや市場トレンド、競合品の状況など、様々な要因を学習しています。

AIによる高精度な売上予測は、製薬企業が生産計画や販売戦略を立案する上で、非常に重要な情報となります。

需要を正確に予測することで、欠品や過剰在庫を防ぎ、サプライチェーン全体の最適化に貢献しています。

アサイクル:AIで医薬品在庫の欠品を削減

医薬品卸売業のアサイクルは、AIを活用した在庫管理システムを導入し、医薬品の欠品削減に取り組んでいます。

AIは、各医療機関からの過去の注文データや季節性、地域の感染症流行状況などを分析し、将来の需要を高い精度で予測します。

この予測に基づき、システムは最適な在庫量と発注タイミングを自動で算出します。

これにより、欠品による販売機会の損失を防ぐと同時に、過剰な在庫を抱えるリスクも低減し、経営の効率化を実現しています。

NTTデータ×エクサウィザーズ:電子カルテデータの分析結果を創薬に活用

NTTデータとAI企業のエクサウィザーズは、医療機関の電子カルテに蓄積された膨大なデータをAIで解析するサービスを提供しています。

このサービスでは、個人情報を匿名化した上で、患者の病歴、処方薬、検査結果などを解析します。

製薬企業は、この解析結果を活用することで、特定の疾患を持つ患者の実態を深く理解し、新たな創薬ターゲットの探索や、既存薬の新たな適応症の発見に繋げることができます。

リアルワールドデータは、創薬研究における貴重な情報源となっています。

メルマガ作成業務への導入で工数を50%削減

ある製薬企業では、医療従事者向けに配信するメールマガジンの作成業務に生成AIを導入しました。

最新の論文や学会情報を基に、メルマガの原稿案をAIが自動で生成します。

担当者は、AIが作成した原稿を編集・校正するだけでよいため、メルマガ作成にかかる全体の工数を約50%削減することに成功しました。

これにより、配信頻度を高めつつ、担当者の負担を軽減し、より質の高い情報提供を実現しています。

Excelマクロ修正など日常業務の工数を削減

多くの製薬企業の部署では、日常的なデータ集計や報告書作成のためにExcelマクロが利用されています。

しかし、担当者の異動などにより、マクロの修正やメンテナンスが困難になるケースがありました。

生成AIを活用することで、既存のマクロのコードを読み解き、修正案を提示させることが可能です。

専門的なプログラミング知識がない担当者でも、AIのサポートを受けながらマクロの修正を行えるため、属人化していた業務の効率化に繋がっています。

生成AIを製薬企業が活用する5つのリスク・デメリット

生成AIは製薬企業に多くのメリットをもたらす一方で、その活用には注意すべきリスクやデメリットも存在します。

ここでは、特に重要となる5つのリスクについて解説します。

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全なAI活用の鍵となります。

機密情報や個人情報の漏洩リスク

生成AIの利用において、最も注意すべきリスクの一つが情報漏洩です。

特に、外部のAIサービスを利用する場合、入力した情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩してしまう可能性があります。

製薬企業が扱う新薬の候補物質に関する情報や、治験に参加した患者の個人情報などは、極めて機密性の高い情報です。

これらの情報が漏洩すれば、企業に甚大な損害を与えるだけでなく、法的な問題にも発展しかねません。

セキュリティが確保された環境でAIを利用することが不可欠です。

ハルシネーション(間違ったアウトプットの生成)

ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データに含まれる情報の関連性を基に出力を行うため、文脈によっては誤った情報を生成することがあります。

例えば、AIに医薬品の副作用について質問した際に、存在しない副作用を生成してしまう可能性があります。

人命に関わる情報を扱う製薬業界において、AIが生成した情報を鵜呑みにすることは極めて危険です。

必ず専門家によるファクトチェックを行う体制を整える必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

生成AIへの過信による重大な業務ミスの発生

生成AIの能力は非常に高いですが、万能ではありません。

AIの判断を過信し、人間のチェックを怠ると、重大な業務ミスに繋がる可能性があります。

例えば、AIが作成した治験関連文書のドラフトに誤りがあった場合、それに気づかずに公式な文書として提出してしまうと、新薬の承認プロセスに大きな影響を及ぼす恐れがあります。

AIはあくまで業務を支援する「ツール」であると認識し、最終的な判断は人間が行うという原則を徹底することが重要です。

倫理的・法的に不適切なアウトプットの生成

生成AIは、学習したデータに含まれるバイアスを反映してしまうことがあります。

これにより、特定の属性を持つ人々に対して差別的であったり、偏見に基づいたりするような、倫理的に不適切なアウトプットを生成する可能性があります。

また、著作権で保護された文章や画像を無断で学習し、それと酷似したコンテンツを生成してしまう著作権侵害のリスクも指摘されています。

製薬企業として、社会的・倫理的な責任を果たすためにも、AIの出力内容を慎重に吟味し、コンプライアンスを遵守する姿勢が求められます。

導入・運用に伴う一時的なコストの増大

生成AIを企業に導入する際には、初期投資として少なくないコストが発生します。

セキュリティレベルの高いAIツールのライセンス費用や、自社のシステムと連携させるための開発費用などが必要です。

また、導入後も、従業員向けの研修を実施したり、AIを効果的に活用するためのプロンプトを開発したりと、継続的な運用コストがかかります。

これらのコストは、長期的には業務効率化によって回収できる可能性がありますが、短期的に見れば企業の負担増となる点を理解しておく必要があります。

こちらはマッキンゼーによる、研究開発からマーケティング、営業活動まで、製薬業界のバリューチェーン全体で生成AIがもたらす変革についてのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/generative-ai-in-the-pharmaceutical-industry-moving-from-hype-to-reality

生成AIを製薬企業へ導入するための4つのステップ

生成AIを製薬企業に効果的かつ安全に導入するためには、計画的なアプローチが不可欠です。

ここでは、導入を成功に導くための具体的な4つのステップを紹介します。

このステップに沿って進めることで、導入の失敗リスクを最小限に抑えることができます。

Step1:活用方針の検討と目的の明確化

最初のステップは、自社で生成AIを「何のために」「どのように」活用するのか、その方針と目的を明確にすることです。

創薬プロセスの短縮、MR活動の効率化、問い合わせ対応の自動化など、具体的な課題を洗い出します。

そして、その課題解決に生成AIをどのように活用できるかを検討し、導入によって達成したい目標(KPI)を具体的に設定します。

この段階で目的が明確になっていないと、導入自体が目的化してしまい、十分な効果が得られない可能性があります。

Step2:利用環境の構築と最適なAIツールの選定

次に、設定した目的に合わせて、最適なAIツールを選定し、利用環境を構築します。

特に製薬企業の場合、機密情報を扱うことが多いため、セキュリティが非常に重要です。

入力したデータが外部の学習に使われない、クローズドな環境で利用できるエンタープライズ向けのAIサービスを選ぶ必要があります。

また、特定の業務に特化したAIツールも多数存在するため、自社の課題解決に最も適した機能を持つツールは何か、複数の選択肢を比較検討することが重要です。

Step3:小規模での試験開発・運用(PoC)の実施

本格的な導入の前に、まずは特定の部署やチームに限定して、小規模な試験導入(PoC:Proof of Concept)を実施します。

PoCを通じて、実際にAIを業務で利用した際の効果や課題を具体的に検証します。

例えば、特定の文書作成業務にAIを試用し、どれだけ工数が削減できたか、出力の精度は十分か、といった点を評価します。

この段階で得られたフィードバックを基に、本格導入に向けた計画の修正や、運用ルールの改善を行います。

Step4:本開発と全部署への運用展開

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格的な開発と全社への展開に進みます。

PoCの結果を基に、より広範囲の業務で利用できるようなシステムを構築し、全従業員が利用できる環境を整えます。

この際、従業員向けの利用ガイドラインやマニュアルを整備し、研修会などを実施して、全社的なAIリテラシーの向上を図ることが重要です。

また、導入後も定期的に利用状況をモニタリングし、効果を測定しながら、継続的に活用方法を改善していくことが成功の鍵となります。

生成AIの導入支援については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-introduce-support/}

生成AIの製薬企業での活用を成功させる6つのポイント

生成AIを導入するだけでなく、それを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、製薬企業が生成AIの活用を成功させるために押さえておくべき6つのポイントを解説します。

これらのポイントを意識することで、AI導入の効果を最大化することができます。

投資対効果の高い課題と活用方法を選定する

生成AIは様々な業務に活用できますが、まずは投資対効果(ROI)の高い課題から優先的に取り組むことが重要です。

例えば、多くの従業員が時間を費やしている定型的な文書作成業務や、大量のデータ分析といった領域は、AIによる効率化の効果が出やすい分野です。

最初に小さな成功体験を積み重ねることで、AI活用の有効性を社内に示し、より大規模な展開への理解と協力を得やすくなります。

いきなり大規模な創薬AIプロジェクトに取り組むのではなく、まずは身近な業務の効率化から始めるのが現実的です。

アジャイルアプローチで迅速な開発・導入を目指す

AI技術は日進月歩で進化しており、市場のニーズも常に変化しています。

そのため、ウォーターフォール型のように長期間かけて大規模なシステムを開発するのではなく、アジャイルアプローチで迅速に開発・導入を進めることが有効です。

アジャイルアプローチとは、小規模な単位で「計画→設計→実装→テスト」のサイクルを短期間で繰り返し、フィードバックを反映しながら開発を進めていく手法です。

これにより、市場の変化に柔軟に対応し、利用者のニーズに合ったAI活用を早期に実現できます。

システムとルールの両面からリスク管理を徹底する

生成AIの活用には、情報漏洩やハルシネーションといったリスクが伴います。

これらのリスクを管理するためには、技術的な対策と、組織的なルールの両面からのアプローチが必要です。

システム面では、セキュリティが担保されたAI環境を導入し、アクセス制御を徹底します。

ルール面では、どのような情報をAIに入力してはいけないか、AIの生成物をどのように確認・利用すべきかといったガイドラインを明確に定め、全従業員に周知徹底することが不可欠です。

従業員向けの利用ルール・マニュアルを策定する

従業員が安心して、かつ効果的に生成AIを活用できるように、明確な利用ルールとマニュアルを策定することが重要です。

マニュアルには、基本的な操作方法だけでなく、効果的なプロンプト(指示文)の書き方や、業務ごとの具体的な活用例などを盛り込みます。

また、機密情報の取り扱いや、AI生成物の著作権に関する注意点など、コンプライアンスに関わる事項も明記し、全従業員が共通の理解を持つことができるようにします。

ルールを明確にすることで、属人的な活用によるリスクを低減できます。

研修を実施し従業員のAI活用リテラシーを向上させる

生成AIを導入しても、従業員がその使い方を知らなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

全従業員を対象とした研修を実施し、AIの基本的な仕組みや、自社での活用方針、具体的な使い方について学ぶ機会を提供することが不可欠です。

特に、AIが出力する情報の真偽を判断する能力や、AIを効果的に使いこなすためのプロンプトエンジニアリングのスキルは、今後のビジネスパーソンにとって必須の能力となります。

継続的な研修を通じて、組織全体のAIリテラシーを底上げしていくことが求められます。

最新動向を踏まえ活用方法を定期的に見直す

生成AIの技術は驚異的なスピードで進化しています。

数ヶ月前にはできなかったことが、新しいモデルの登場によって可能になることも珍しくありません。

そのため、一度導入して終わりにするのではなく、常に最新の技術動向や他社の活用事例をウォッチし、自社の活用方法を定期的に見直すことが重要です。

AI活用を推進する専門チームを設置するなど、継続的に情報を収集し、改善を続けていく体制を構築することが、競争力を維持する上で不可欠となります。

生成AIの製薬企業活用に関するよくある質問

最後に、製薬企業が生成AIを活用する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

導入を検討する上で生じる疑問や不安を解消するための一助となれば幸いです。

導入にはどのくらいの費用がかかりますか?

生成AIの導入費用は、利用するAIツールの種類や規模、導入形態によって大きく異なります。

月額数万円から利用できるクラウドサービスもあれば、大規模な独自環境を構築する場合には数千万円以上の初期投資が必要になることもあります。

まずはスモールスタートで特定の業務から試す場合は、比較的低コストで始めることが可能です。

自社の目的と予算に合わせて、最適なプランを検討することが重要です。

多くのサービスで無料トライアルが提供されているため、まずは試用してみることをお勧めします。

AIに関する専門知識がなくても導入・活用できますか?

はい、可能です。

最近の生成AIツールは、専門知識がない人でも直感的に使えるように設計されています。

日常会話のような自然な言葉で指示を出すだけで、AIが様々なタスクを実行してくれます。

もちろん、より高度な活用を目指すのであれば専門知識があった方が有利ですが、まずは日常業務のちょっとしたサポート役として使い始めることができます。

導入支援や活用コンサルティングを提供しているベンダーも多いため、外部の専門家のサポートを受けながら進めるのも一つの有効な方法です。

生成AI導入を本格的に検討している方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。総合生成AIコンサルティングファームとして大手企業含む多くの企業へのAI導入を成功させている弊社が、生成AI企業100社と、導入方法など、生成AI導入に関することを網羅的に解説しております。

どの部署から導入を始めるのが効果的ですか?

どの部署から始めるのが効果的かは、企業の課題によって異なりますが、一般的には効果を測定しやすい部署から始めることが推奨されます。

例えば、大量の定型的な文書作成を行っている研究開発部門や薬事申請部門、多くの問い合わせ対応を行っているカスタマーサポート部門などが挙げられます。

これらの部署で「文書作成時間が〇%削減された」「問い合わせ対応件数が〇%増加した」といった具体的な成果を示すことができれば、その後の全社展開がスムーズに進みます。

まずは小さな成功事例を作ることが、社内でのAI活用を推進する上での鍵となります。

AI創薬は”魔法の杖”か?製薬業界で「成果を出す企業」と「失敗する企業」の決定的違い

多くの製薬企業が生成AIの導入を進める中、その活用法によって成果に天と地ほどの差が生まれている現実をご存知でしょうか。「AIが新薬候補を次々と見つけてくれる」というのは、残念ながら幻想に過ぎません。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究では、AIが創薬プロセスを加速させる大きな可能性を秘めていると示される一方で、その成功はAIをいかに「賢く使うか」に懸かっていることが強調されています。この記事では、AIという強力なツールを前に、「思考を加速させる企業」と「思考停止に陥る企業」の分かれ道を、最新の研究知見を基に解説します。

AIに”思考停止”させられる企業の典型的なワナ

「AIが出したのだから正しいだろう」という思い込みは、研究開発において最も危険な落とし穴です。AIは学習したデータに基づき、統計的にもっともらしい答えを生成しますが、それが医学的・科学的に真実であるとは限りません。この「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」を鵜呑みにすることで、次のようなリスクが生じます。

・有望でない候補物質に多大なリソースを浪費する

・既存の知識の枠を超えた、真に革新的な発想が生まれなくなる

・研究者自身の仮説構築能力や洞察力が衰える

便利なAIに頼るあまり、研究開発の根幹である「批判的思考」や「深い洞察」といった人間ならではの能力が失われてしまうのです。

引用元:

生成AIは創薬において有望なツールであるが、その限界と潜在的な落とし穴を理解することが極めて重要である。AIの生成物を検証し、人間の専門知識と統合するプロセスが不可欠であると、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究者らは指摘している。(Stokes, J.M., et al. “Generative AI for drug discovery: progress and challenges.” 2023年)

成果を出す企業が実践するAIとの「対話」術

一方で、AIを「思考のパートナー」として活用し、成果を上げている企業もあります。彼らはAIを答えを出す機械ではなく、思考を深めるための「壁打ち相手」や「発想の触媒」として利用しています。

活用法①:AIにあえて「反論者」の役割を与える

自社の研究チームが立てた創薬仮説について、AIに弱点や代替案を徹底的に指摘させるアプローチです。

プロンプト例:

「我々は『(特定のタンパク質X)』をターゲットとする新薬を開発中です。この仮説に対して、あなたが世界トップクラスの毒性学者や臨床開発の専門家だとしたら、どのようなリスクや反論を提示しますか?最もクリティカルな視点を3つ挙げてください。」

これにより、チーム内だけでは気づけなかった潜在的な課題を早期に洗い出し、研究の精度を高めることができます。

活用法②:AIを「アイデアの増幅器」にする

研究の行き詰まりを打破するために、AIの連想能力を利用します。

プロンプト例:

「『(特定の疾患Y)』の新たな治療アプローチを考えています。関連キーワードは『A』、『B』、『C』です。これらのキーワードと、全く異なる分野である『(例:深海生物の生態)』のコンセプトを強制的に組み合わせて、斬新な創薬アイデアを5つ提案してください。」

AIが生み出す奇抜なアイデアの断片をヒントに、人間が新たな発想を得るのです。最終的な判断と深化は人間が行うことで、AIを創造性の起爆剤として活用できます。

まとめ

新薬開発のコスト高騰や研究期間の長期化、そして膨大な文書作成業務など、製薬企業は多くの課題を抱えています。

生成AIの活用がその解決策として期待されていますが、実際には「機密情報の漏洩が心配で導入できない」「どの業務からAIを活用すればいいかわからない」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、本格的な導入に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、治験関連文書のドラフト作成や、医療従事者向けメルマガの作成、市場データに関するレポートの自動生成など、製薬業界の様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、創薬に関する機密情報や個人データが外部の学習に利用されることはなく、情報漏洩の心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「自社のどの課題にAIが有効かわからない」という段階からでも、安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、研究開発からマーケティング、日常業務まで、全社的な生産性向上を実現できます。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“セキュアで簡単な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。