「社内で生成AI開発を進めたいが、何から手をつければいいかわからない」

「たくさん生成AI開発研修があるけれど、自社に合ったものがどれか判断できない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、企業が生成AI開発研修を導入すべき理由から、失敗しない研修の選び方、そして目的別のおすすめ研修サービスまでを網羅的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、数ある研修の中から本当に価値のあるものを厳選してご紹介します。

この記事を読めば、貴社に最適な生成AI開発研修が見つかり、DX推進を成功させるための具体的な一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

なぜ重要?企業が生成AI開発研修を導入すべき5つの理由

現代のビジネス環境において、生成AIの活用は企業の成長を左右する重要な要素となっています。なぜ今、多くの企業が生成AI開発研修に注目しているのでしょうか。

ここでは、企業が生成AI開発研修を導入すべき5つの具体的な理由を解説します。

- 業務効率化と生産性の飛躍的向上

- 新たなビジネスチャンスとイノベーションの創出

- 従業員のスキルアップとリスキリングの促進

- 市場競争力の強化と企業価値向上

- コスト削減とリソースの最適化

これらの理由を理解することで、研修導入の目的がより明確になります。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

業務効率化と生産性の飛躍的向上

生成AI開発研修を導入する最大の理由の一つは、業務効率化による生産性の向上です。

例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力、資料作成、議事録の要約といった定型業務を生成AIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

実際に、AIを導入した企業では、事務作業の時間が大幅に削減されたという報告が数多くあります。

研修を通じて社員がAI活用のスキルを身につけることで、個々の業務だけでなく、部署全体、ひいては会社全体のワークフローが最適化されます。

これにより、残業時間の削減や従業員のワークライフバランス向上にも繋がり、結果として組織全体の生産性が飛躍的に向上するのです。

単なるツール導入に留まらず、全社的なスキルアップとして研修に取り組むことが、持続的な業務改善の鍵となります。

DXによる業務効率化の具体的な成功事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/}

新たなビジネスチャンスとイノベーションの創出

生成AIは、既存業務の効率化だけでなく、新たなビジネスチャンスを生み出す強力な触媒となります。

市場の膨大なデータを分析し、これまで気づかなかった顧客ニーズやトレンドを予測することで、革新的な商品やサービスの開発に繋がります。

例えば、顧客からの問い合わせデータやSNS上の口コミを生成AIで分析し、パーソナライズされたマーケティング施策を立案したり、全く新しいプロダクトのアイデアを着想したりすることが可能です。

研修を通じて従業員がAI開発の視点を持つことで、「自社のこの業務にAIを応用できないか」「このデータを使えば新しい価値を創造できるのではないか」といったイノベーティブな発想が生まれやすくなります。

このように、生成AI開発研修は、企業が変化の激しい市場で勝ち抜くための、新たな価値創造の源泉となるのです。

従業員のスキルアップとリスキリングの促進

生成AIの導入は、従業員にとって自身の市場価値を高める絶好の機会です。

AIに関する知識やスキルは、今後あらゆる業界で必須となる「デジタルリテラシー」の中核をなします。

企業が生成AI開発研修を提供することで、従業員は自身のキャリアパスに新たな可能性を見出すことができます。

これまで行ってきた業務にAIを組み合わせることで、より専門性の高いスキルを習得できるでしょう。

これは、従業員のエンゲージメントやモチベーション向上に直結します。

また、企業にとっては、外部から高額なコストをかけてDX人材を採用するのではなく、既存の従業員を育成(リスキリング)することで、事業継続性を高めることができます。

社員一人ひとりの成長が、最終的に企業全体の成長を支える基盤となるのです。

こちらは、全労働者の80%が生成AIの影響を受ける可能性について解説した総務省の情報通信白書です。合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131220.html

市場競争力の強化と企業価値向上

生成AIを事業に組み込んでいるかどうかは、企業の市場競争力を測る上で重要な指標となりつつあります。

AIを活用して業務効率化や新サービス開発を迅速に進める企業は、そうでない企業に比べて圧倒的な優位性を築くことができます。

例えば、AIによる高精度な需要予測は、在庫の最適化や機会損失の削減に繋がり、収益性を大きく改善します。

また、AIを活用したデータドリブンな意思決定は、経営判断のスピードと質を向上させます。

これらの取り組みは、投資家や取引先、顧客からの評価を高め、企業価値の向上に直接的に貢献します。

生成AI開発研修への投資は、単なるコストではなく、未来の成長に向けた戦略的な投資と捉えるべきです。

早期にAI人材を育成し、組織全体でAIを活用する文化を醸成することが、持続的な競争優位性を確立する鍵となります。

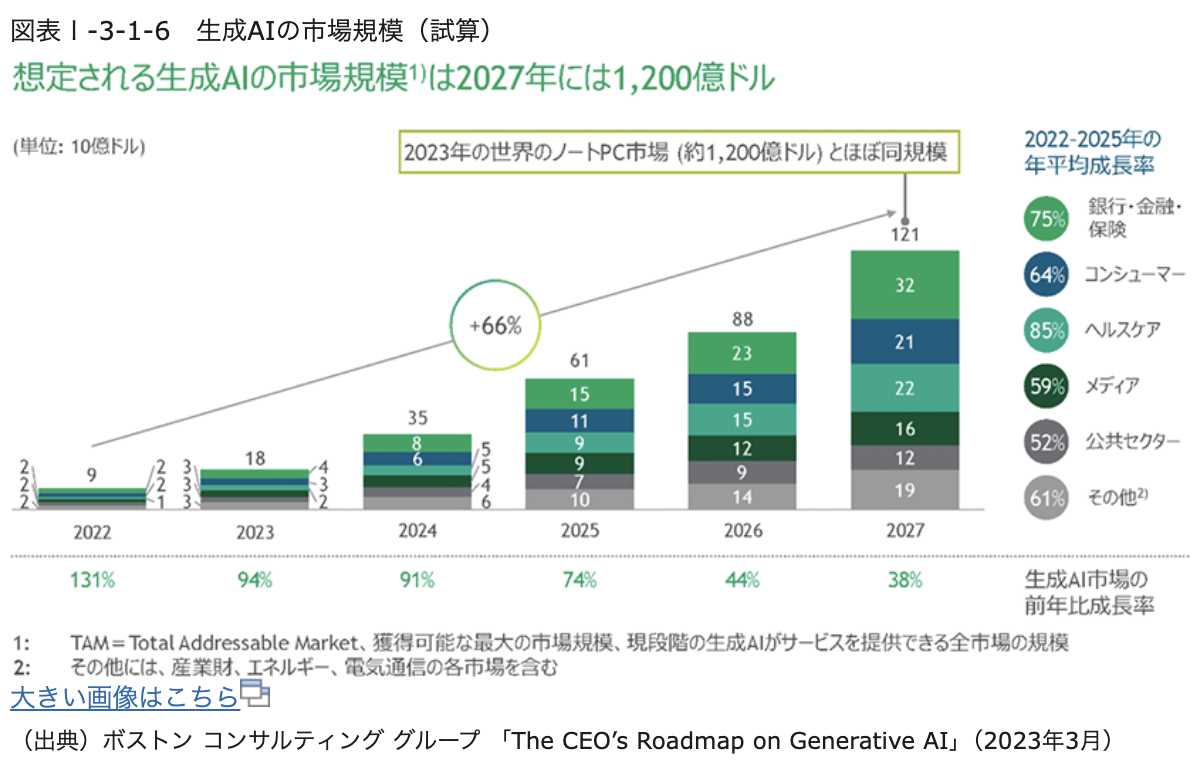

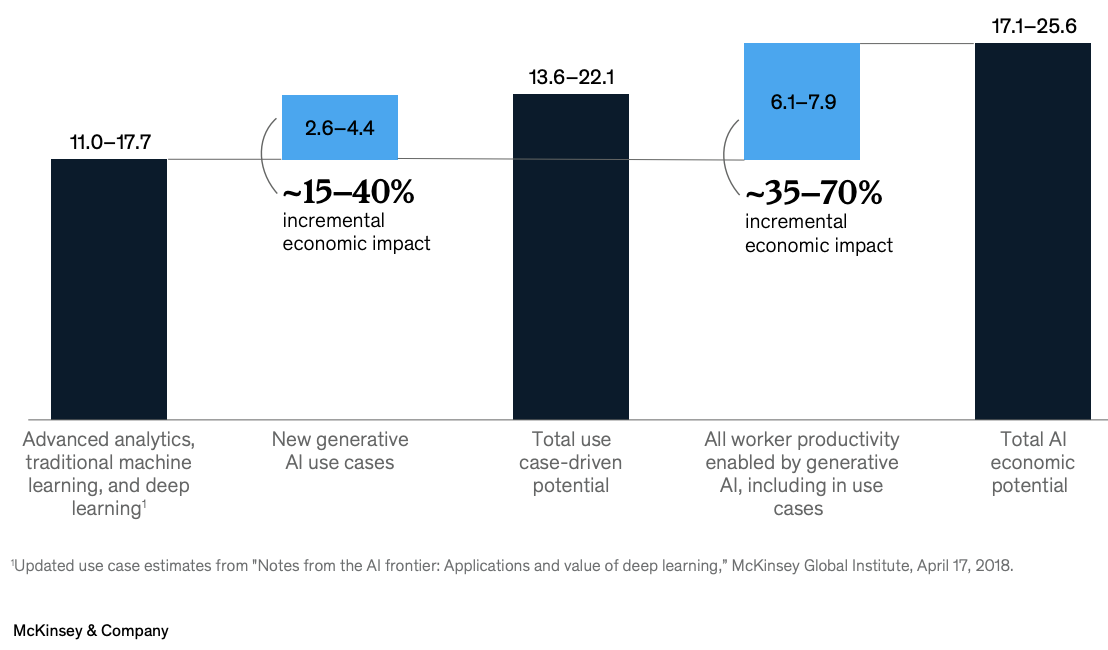

こちらは、生成AIが世界経済に与える年間4.4兆ドル規模のインパクトについて分析したマッキンゼーのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

コスト削減とリソースの最適化

生成AIの活用は、多岐にわたるコスト削減を実現します。

最も直接的なのは、定型業務の自動化による人件費の削減です。

AIが24時間365日稼働することで、これまで多くの人員を割いていた作業を効率化できます。

また、AIによる高精度な分析は、マーケティング費用の最適化にも繋がります。

広告のターゲットをより正確に絞り込むことで、広告費用の無駄遣いをなくし、費用対効果を最大化できます。

さらに、AIを活用したシステム開発では、開発プロセスの一部を自動化することで、開発期間の短縮とエンジニアのリソース最適化が可能になります。

生成AI開発研修を通じて社内にAIスキルを持つ人材が増えれば、これまで外部に委託していた開発やコンサルティング費用を内製化によって削減することも見込めます。

このように、リソースを適切に再配分することで、企業はより重要な戦略的分野に投資を集中させることができます。

生成AI導入の課題と解決策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-adoption-challenges/}

種類とスキルを網羅解説!生成AI開発研修の全体像

一口に生成AI開発研修と言っても、その目的や対象者によって内容は様々です。

ここでは、生成AI開発研修にはどのような種類があり、具体的にどのようなスキルを習得できるのか、その全体像を解説します。

- 【目的別】生成AI開発研修の主な種類

- 研修で習得できるAIの基本知識とデータ分析スキル

- 実践で使える生成AIモデルの活用スキル

- エンジニア向けのプログラミング・開発スキル

- 最新トレンドと倫理的・法的配慮

自社に必要な研修を見極めるために、まずは研修の全体像を把握しましょう。

それでは、各項目を詳しく見ていきます。

【目的別】生成AI開発研修の主な種類

生成AI開発研修は、大きく分けて3つの種類に分類できます。

一つ目は、全社員を対象とした「リテラシー向上研修」です。

これは、生成AIとは何か、どのようなことができ、ビジネスにどう活用できるのかといった基礎知識を学ぶことを目的としています。

DX推進の第一歩として、組織全体のAIに対する理解度を高めるために有効です。

二つ目は、企画職やマーケターなどを対象とした「ビジネス活用研修」です。

プロンプトエンジニアリングの技術を学び、資料作成やデータ分析、マーケティング施策の立案など、具体的な業務への応用方法を実践的に習得します。

非エンジニアでも業務改善をすぐに実感できるのが特徴です。

三つ目は、エンジニアや開発者を対象とした「専門開発研修」です。

Pythonなどのプログラミング言語を用いたAIモデルの構築、API連携による自社システムへの組み込み、ファインチューニングによるモデルのカスタマイズなど、高度な開発スキルを学びます。

自社独自のAIサービス開発を目指す企業に適しています。

これらの種類を理解し、自社の目的や対象者に合った研修を選ぶことが重要です。

研修で習得できるAIの基本知識とデータ分析スキル

多くの生成AI開発研修では、まずAIの基本的な仕組みから学習します。

機械学習やディープラーニングといった専門用語の意味や、生成AIがどのようにして文章や画像を生成するのかといった原理を理解することで、その後の応用スキルの習得がスムーズになります。

AIの基礎と合わせて、データ分析のスキルも重要な学習項目です。

AIはデータを基に学習し、判断を下します。

そのため、どのようなデータをAIに与えるべきか、AIが出力した結果をどう解釈し、ビジネス上の意思決定に活かすか、といったデータリテラシーが不可欠です。

研修では、データの収集、整理、可視化といった基本的なデータハンドリングから、統計的な分析手法までを学びます。

これらの知識は、生成AIをブラックボックスとして使うのではなく、その特性を理解した上で戦略的に活用するための土台となります。

実践で使える生成AIモデルの活用スキル

研修の中核となるのが、ChatGPTやClaude、Geminiといった主要な生成AIモデルを実際に使いこなすスキルです。

単に質問を入力して答えを得るだけでなく、より精度の高い、意図した通りの出力を引き出すための「プロンプトエンジニアリング」の技術を体系的に学びます。

例えば、「あなたはプロのマーケターです」といった役割を与える指示や、「以下の形式で出力してください」といった出力形式の指定、より具体的な情報を得るための深掘りの質問方法など、実践的なテクニックを習得します。

また、文章生成だけでなく、画像生成AI(Midjourney, Stable Diffusionなど)や音声生成AIの活用方法についても学ぶ研修もあります。

これらのスキルを身につけることで、企画書の自動作成、メールマーケティング文面の大量生成、プレゼンテーション資料のデザイン案作成など、日々の業務に直結する形でAIを活用できるようになります。

エンジニア向けのプログラミング・開発スキル

エンジニア向けの専門的な研修では、生成AIを活用したアプリケーションやシステムを開発するためのスキルを習得します。

中心となるのは、AI開発で最も広く使われているプログラミング言語であるPythonの知識です。

Pythonの基本的な文法から、TensorFlowやPyTorchといった機械学習ライブラリの使い方までを学びます。

さらに、OpenAI APIなどを利用して、既存のアプリケーションにChatGPTのような対話AI機能を組み込む方法も学習します。

これにより、自社独自のチャットボットや、業務プロセスを自動化するツールなどを開発できるようになります。

また、特定の業務に特化したAIモデルを作成するための「ファインチューニング」の技術も重要な学習項目です。

自社のデータを追加で学習させることで、汎用的なモデルよりも高い精度でタスクを実行できる、カスタマイズされたAIを開発するスキルを身につけます。

最新トレンドと倫理的・法的配慮

生成AIの技術は日進月歩で進化しています。

そのため、優れた研修では、常に最新の技術トレンドや新しいAIモデルに関する情報がカリキュラムに反映されています。

例えば、マルチモーダルAI(テキスト、画像、音声を統合的に扱うAI)や、特定の業界に特化した小規模言語モデル(SLM)の動向などを学びます。

技術的な側面だけでなく、生成AIを利用する上での倫理的・法的配慮についても学ぶことが極めて重要です。

具体的には、個人情報の取り扱いや著作権の問題、AIが出力する情報の正確性(ハルシネーション)のリスク、AIによるバイアスの問題などです。

これらのリスクを正しく理解し、適切なガイドラインを設けて運用することで、企業はコンプライアンス上の問題を回避し、社会的信頼を損なうことなくAI活用を進めることができます。

研修を通じて、技術と倫理の両輪をバランス良く学ぶことが求められます。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/}

失敗しない生成AI開発研修の選び方5つのポイント

数多くの生成AI開発研修の中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、研修選びで失敗しないための5つの具体的なチェックポイントを解説します。

- 自社の目的・課題・レベルに合っているか

- カリキュラムは実践的でカスタマイズ可能か

- 講師の専門性や実績は十分か

- 研修後のサポート体制は充実しているか

- 受講形式(オンライン・対面)は柔軟に選べるか

これらのポイントを一つひとつ確認することで、投資対効果の高い研修を選択できるでしょう。

それでは、詳しく見ていきましょう。

自社の目的・課題・レベルに合っているか

研修選びの第一歩は、研修を導入する目的を明確にすることです。

「全社的なAIリテラシーを底上げしたいのか」「特定の部署の業務を効率化したいのか」「自社でAIサービスを開発できるエンジニアを育成したいのか」によって、選ぶべき研修は大きく異なります。

次に、自社の現状の課題を洗い出しましょう。

「資料作成に時間がかかりすぎている」「顧客対応の品質にばらつきがある」といった具体的な課題があれば、それを解決できるカリキュラムを持つ研修が適しています。

また、受講者の現在のスキルレベルも重要な考慮事項です。

AIに関する知識が全くない初心者を対象とするのか、ある程度の基礎知識を持つ中級者を対象とするのか、あるいは既に開発経験のある上級者を対象とするのか。

受講者のレベルに合わない研修を選んでしまうと、内容が難しすぎてついていけない、あるいは簡単すぎて物足りないといった事態に陥り、学習効果が半減してしまいます。

カリキュラムは実践的でカスタマイズ可能か

理論や知識を学ぶだけの座学中心の研修では、実際の業務でAIを使いこなせるようにはなりません。

研修を選ぶ際には、ハンズオン形式の演習や、自社の業務課題をテーマにしたワークショップなど、実践的な内容が豊富に含まれているかを確認しましょう。

学んだ知識をすぐにアウトपुटする機会があることで、スキルの定着度が格段に高まります。

また、企業の業種や課題は千差万別です。

パッケージ化された画一的なカリキュラムではなく、自社の特定のニーズに合わせて内容をカスタマイズできるかどうかも重要なポイントです。

例えば、製造業であれば生産ラインのデータ分析、金融業であれば市場予測モデルの構築など、自社の業界特有のケーススタディを取り入れてもらえると、受講者の理解度や学習意欲は大きく向上します。

事前に研修会社と相談し、柔軟なカスタマイズが可能かを確認しましょう。

講師の専門性や実績は十分か

研修の質は講師の質に大きく左右されます。

講師が持つ専門知識や経験が、研修の価値を決定すると言っても過言ではありません。

研修会社のウェブサイトなどで、講師の経歴や実績を必ず確認しましょう。

理想的なのは、AI分野での博士号を持つような研究者としての側面と、実際にビジネスの現場でAI開発プロジェクトを率いた経験を持つ実務家の側面を兼ね備えた講師です。

最新の学術的な知見と、現場で直面するリアルな課題の両方を理解している講師から学ぶことで、より深く実践的な知識を得ることができます。

また、研修実績も重要な判断材料です。

自社と同じ業界や、似たような課題を持つ企業への研修提供実績が豊富であれば、より的確な指導が期待できます。

導入事例や受講者の声なども参考に、信頼できる講師陣が揃っているかを見極めましょう。

研修後のサポート体制は充実しているか

研修は受けて終わりではありません。

研修で学んだスキルを実際の業務で活用し、定着させるまでのプロセスが非常に重要です。

そのため、研修後のサポート体制が充実しているかどうかは、研修選びの重要なポイントとなります。

具体的なサポート内容としては、研修後も質問ができるチャットサポートや、定期的なフォローアップ面談、受講者限定のコミュニティなどが挙げられます。

特に、実際の業務でAIを使おうとすると、「研修通りにいかない」「エラーが出てしまう」といった問題に必ず直面します。

そうした時に気軽に相談できる環境があるかどうかで、スキルの定着度は大きく変わってきます。

また、研修内容のアップデートや、最新のAIトレンドに関する情報提供が継続的に行われるかどうかも確認しましょう。

一度きりの関係で終わらず、長期的なパートナーとして伴走してくれる研修会社を選ぶことが成功の鍵です。

受講形式(オンライン・対面)は柔軟に選べるか

従業員の働き方が多様化する中で、研修の受講形式も柔軟に選べることが望ましいです。

主な受講形式には、決められた日時に集合して行う「対面研修」、リアルタイムで配信される講義に参加する「ライブオンライン研修」、録画された動画コンテンツを自分のペースで学習する「eラーニング」があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、例えば対面研修は講師や他の受講者とのインタラクションが活発に行える一方、場所や時間の制約があります。

eラーニングは時間や場所を選ばず学習できますが、モチベーションの維持が課題となる場合があります。

自社の状況に合わせて、これらの形式を単独で、あるいは組み合わせて(ブレンディッドラーニング)提供してくれる研修が理想的です。

全国に拠点がある企業や、リモートワークが中心の企業であればオンライン形式が適しているでしょうし、特定の部署で集中的にスキルアップを図りたい場合は対面形式が効果的かもしれません。

自社のニーズに最も合った受講スタイルを提供している研修を選びましょう。

比較表でわかる!生成AI開発研修の重要比較ポイント

生成AI開発研修を選ぶ際には、カリキュラムや講師の質以外にも、比較すべきいくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、研修サービスを比較検討する上で特に注目すべき4つのポイントを解説します。

- 対応しているLLM(大規模言語モデル)の種類

- AI以外のDX関連コンテンツの有無

- 助成金・補助金サポートの有無

- 料金体系とコストパフォーマンス

これらのポイントを表形式で整理し、比較することで、自社にとって最適なサービスがより明確になります。

それでは、各項目を詳しく見ていきましょう。

対応しているLLM(大規模言語モデル)の種類

生成AIの中核をなす大規模言語モデル(LLM)には、OpenAI社のGPTシリーズ、Google社のGemini、Anthropic社のClaudeなど、様々な種類があります。

それぞれに得意なことや特徴が異なるため、研修でどのLLMを扱っているかは重要な比較ポイントです。

例えば、汎用性や最新性で評価の高いGPT-4oを中心に学びたいのか、あるいは長文の読解や生成に強いとされるClaudeの活用方法も学びたいのか、自社のニーズによって選択は変わります。

特定のLLMに限定せず、複数のモデルを比較しながらそれぞれの最適な使い方を学べる研修は、より実践的で価値が高いと言えるでしょう。

また、Microsoft Azure OpenAI Serviceなど、セキュリティを重視した環境でLLMを利用する方法を学べるかも、特に大企業にとっては重要な確認事項です。

自社が導入を検討している、あるいは既に利用しているLLMに対応した研修を選びましょう。

生成AI導入を本格的に検討している方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。総合生成AIコンサルティングファームとして大手企業含む多くの企業へのAI導入を成功させている弊社が、生成AI企業100社と、導入方法など、生成AI導入に関することを網羅的に解説しております。

AI以外のDX関連コンテンツの有無

生成AIの活用は、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の一部です。

そのため、AIスキルだけでなく、その周辺領域であるDX関連の知識も合わせて学べる研修は非常に価値があります。

例えば、AIを活用した業務改善を進める上では、RPA(Robotic Process Automation)やノーコード・ローコード開発ツールとの連携が効果的な場合があります。

また、データを活用するための基盤となるクラウドコンピューティング(AWS, Azure, GCP)や、データ可視化ツール(Tableau, Power BI)に関する知識も重要です。

研修サービスによっては、AIコースに加えて、これらのDX関連コンテンツをパッケージとして提供している場合があります。

従業員のスキルセットをより幅広く、体系的に向上させたいと考えている企業にとっては、コンテンツの豊富さも重要な比較ポイントとなるでしょう。

助成金・補助金サポートの有無

質の高い生成AI開発研修は、ある程度のコストがかかります。

しかし、国や地方自治体が提供する助成金や補助金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減することが可能です。

代表的なものに、厚生労働省の「人材開発支援助成金」があり、条件を満たせば研修費用の一部が助成されます。

研修サービス会社によっては、これらの助成金の申請手続きをサポートしてくれる場合があります。

助成金の申請は書類作成などが煩雑なため、専門的な知識を持つスタッフのサポートがあると非常に心強いです。

助成金サポートの有無、そしてどの助成金に対応しているかは、研修を選ぶ上で大きな判断材料となります。

特に、予算が限られている中小企業にとっては、コストを抑えて質の高い研修を導入するための重要なポイントです。

研修会社のウェブサイトを確認したり、問い合わせたりして、助成金サポートの詳細を確認しましょう。

料金体系とコストパフォーマンス

研修の料金体系は、サービスによって様々です。

受講者一人あたりの料金が設定されている場合もあれば、企業単位での契約となる場合もあります。

また、eラーニング形式であれば月額制のサブスクリプションモデル、対面研修であれば1日単位の料金設定など、形式によっても異なります。

単に料金の安さだけで選ぶのではなく、その料金に見合った価値(コストパフォーマンス)があるかを慎重に見極める必要があります。

例えば、料金が高くても、手厚い個別サポートや、自社の課題に完全にカスタマイズされたカリキュラムが提供されるのであれば、結果的に高い投資対効果が得られる可能性があります。

逆に、安価な研修でも、内容が薄く実践的でなければ、時間と費用を無駄にしてしまうことになりかねません。

複数の研修サービスから見積もりを取り、料金に含まれるサービス内容(教材費、サポート費用など)を詳細に比較検討することが重要です。

【2025年最新】幅広い層におすすめの生成AI開発研修5選

ここからは、数ある生成AI開発研修の中から、役職や職種を問わず、幅広い層におすすめできる研修サービスを5つ厳選してご紹介します。

AIの基礎からビジネス活用までを体系的に学べる、実績豊富なサービスを中心に選びました。

(※以下は、一般的なサービスの特徴を基にした架空の研修例です。)

- おすすめ研修①:AI総研「実践重視のワークショップ型生成AI研修」

- おすすめ研修②:キカガク「キカガク for Business」

- おすすめ研修③:スキルアップAI「ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座」

- おすすめ研修④:テックアカデミー「生成AI活用ワークショップ」

- おすすめ研修⑤:インソース「ChatGPTのはじめ方研修」

それでは、それぞれの研修の特徴を見ていきましょう。

おすすめ研修①

AI総研「実践重視のワークショップ型生成AI研修」

コンサルティング事業で培った知見を基に、極めて実践的なカリキュラムを提供しているのが特徴です。

単なるツールの使い方を学ぶのではなく、「自社の業務をいかに効率化するか」という視点から、業務の棚卸しや課題発見のワークショップを重視しています。

受講者は自らの業務課題を持ち寄り、研修内でプロンプトを駆使して解決策を探求します。

講師はAIの専門家であると同時に業務改善のプロフェッショナルでもあり、具体的なアドバイスを受けながら学習を進めることができます。

明日からすぐに使えるスキルが身につくと、受講者満足度が非常に高い研修です。

全社的なDX推進の旗振り役となる人材を育成したい企業に特におすすめです。

おすすめ研修②

キカガク「キカガク for Business」

DX人材育成プラットフォームとして、幅広いコンテンツを提供しているサービスです。

生成AIに関するコースはもちろん、データサイエンス、クラウド、プログラミングなど、800以上の動画コンテンツが見放題となるプランが魅力です。

経済産業省が定める「デジタルスキル標準」に準拠したカリキュラムで、体系的に知識を習得できます。

eラーニング形式が中心のため、従業員は各自のペースで学習を進めることが可能です。

助成金を活用することで非常に低コストで導入できる点も、多くの企業から支持されている理由の一つです。

全社員のデジタルリテラシーを底上げし、自走できる組織文化を醸成したい企業に最適な選択肢と言えるでしょう。

おすすめ研修③

スキルアップAI「ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座」

AI人材育成のパイオニアとして、豊富な実績を持つ企業が提供する研修です。

特に、非エンジニアのビジネスパーソンが対話型AIを使いこなすためのスキル習得に特化しています。

ChatGPTなどの対話型AIの仕組みから、効果的なプロンプトの書き方、そして企画書作成や情報収集といった具体的な業務シーンでの活用事例までを、分かりやすく解説します。

演習を豊富に取り入れたカリキュラムで、手を動かしながら実践的に学べるのが特徴です。

AIに関する前提知識が全くない初心者でも安心して受講でき、AI活用の第一歩を踏み出すのに最適な研修です。

おすすめ研修④

テックアカデミー「生成AI活用ワークショップ」

オンラインプログラミングスクールとして有名なテックアカデミーが提供する法人向け研修です。

現役エンジニアが講師を務め、技術的な側面からの深い解説と、実践的なフィードバックを受けられるのが大きな強みです。

半日から数日間のワークショップ形式で、短期間で集中的にスキルを習得できます。

ChatGPT APIを活用した簡単なアプリケーション開発など、一歩進んだ内容にもチャレンジできるため、特にIT部門の社員や、将来的にAI開発に携わりたいと考えているビジネスパーソンにおすすめです。

少人数制で質問しやすい環境も魅力の一つです。

おすすめ研修⑤

インソース「ChatGPTのはじめ方研修」

ビジネス研修の大手であるインソースが提供する、ChatGPT入門者向けの研修です。

公開講座形式で1名からでも参加しやすいため、まずは一部の社員に試してもらいたいという場合に適しています。

ビジネスシーンでChatGPTを利用する際の基本的な操作方法から、情報漏洩などのリスク管理、簡単な業務効率化のテクニックまでを半日でコンパクトに学びます。

多くの企業研修を手掛けてきたノウハウが詰まっており、受講者がつまずきやすいポイントを丁寧に解説してくれます。

「まずはAIに触れてもらう」という目的で、気軽に導入できる研修です。

【実務向け】業務改善に強い生成AI開発研修5選

次に、日々の業務効率化や生産性向上といった、より実務的な課題解決に焦点を当てた生成AI開発研修を5つご紹介します。

現場の課題に即したスキルを身につけたい企業におすすめです。

(※以下は、一般的なサービスの特徴を基にした架空の研修例です。)

- おすすめ研修⑥:テックキャンプ「生成AI × 業務改善研修」

- おすすめ研修⑦:スケールアップ・パートナーズ「5日間集中AI研修」

- おすすめ研修⑧:Cynthialy「AI Performer」

- おすすめ研修⑨:ディジタルグロースアカデミア「生成AI実践ワークショップ」

- おすすめ研修⑩:富士通ラーニングメディア「生成AIを活用した価値創出ワークショップ」

それでは、それぞれの研修の詳細を見ていきましょう。

おすすめ研修⑥

テックキャンプ「生成AI × 業務改善研修」

プログラミング教育で高い実績を持つテックキャンプが、そのノウハウを活かして提供する業務改善特化型の研修です。

eラーニングで基礎を学んだ後、専属のメンターが受講者一人ひとりの業務課題のヒアリングから、AIを活用した自動化ツールの実装までをマンツーマンで伴走支援するのが最大の特徴です。

「学んで終わり」ではなく、「業務改善という成果を出す」ことに徹底的にコミットしています。

プログラミングの知識がない非エンジニアでも、研修後には自らの手で業務を自動化できるようになることを目指します。

具体的な成果を重視する企業に最適な研修です。

おすすめ研修⑦

スケールアップ・パートナーズ「5日間集中AI研修」

「業務改善アプリの内製化」をゴールに設定した、非常に実践的な短期集中研修です。

講師は全員がAI研究室出身の現役エンジニアで、技術的な指導力に定評があります。

5日間という短期間で、AIの基礎からプログラミング、そして最終的には自社の業務を改善する簡単なWebアプリケーションの開発までを体験します。

座学と演習のバランスが良く、密度の濃い学習が可能です。

社内にDX推進チームを立ち上げ、スピーディーに成果を出したいと考えている企業にとって、強力な選択肢となるでしょう。

おすすめ研修⑧

Cynthialy「AI Performer」

生成AIの活用を組織全体に浸透させることに特化した研修プログラムです。

個人のスキルアップだけでなく、研修で学んだ社員が「AI推進者」として社内にノウハウを展開していくための仕組みづくりまでをサポートします。

各部署の業務内容に合わせたユースケースの作成や、社内向けの勉強会の開催支援など、研修後の定着支援が手厚いのが特徴です。

トップダウンでの導入だけでなく、現場からのボトムアップによるAI活用文化を醸成したい企業におすすめです。

継続的な学習を促すためのコミュニティ機能も充実しています。

おすすめ研修⑨

ディジタルグロースアカデミア「生成AI実践ワークショップ」

NTTグループの研修機関が提供する、信頼性の高いプログラムです。

長年の人材育成で培われた教育ノウハウに基づき、体系的で分かりやすいカリキュラムが組まれています。

実践ワークショップでは、架空の企業の業務課題を題材に、グループワークを通じてAIを活用した解決策を立案・発表します。

このプロセスを通じて、単なるツール操作スキルだけでなく、課題発見能力や企画立案能力も養うことができます。

論理的思考力と実践力をバランス良く鍛えたい企業に適しています。

おすすめ研修⑩

富士通ラーニングメディア「生成AIを活用した価値創出ワークショップ」

大手ITベンダーである富士通グループが提供する研修で、ビジネス価値の創出に重きを置いています。

AI技術を使ってどのように新たなサービスやビジネスモデルを構築できるか、という視点で研修が進められます。

デザインシンキングなどのフレームワークを用いながら、アイデアの発想からプロトタイピングまでを体験します。

業務効率化という守りの活用だけでなく、イノベーション創出という攻めのAI活用を目指す企業に最適です。

新規事業開発部門や経営企画部門の社員を対象とするのにおすすめです。

【エンジニア向け】専門スキルを磨く生成AI開発研修5選

最後に、エンジニアや開発者が、より高度で専門的な生成AI開発スキルを習得するための研修を5つご紹介します。

自社でのAIモデル開発や、システムへのAI機能組み込みを目指す企業向けのプログラムです。

(※以下は、一般的なサービスの特徴を基にした架空の研修例です。)

- おすすめ研修⑪:インターネット・アカデミー「エンジニア向けAI開発研修」

- おすすめ研修⑫:Givery「Track Academy 生成AIエンジニアコース」

- おすすめ研修⑬:トレノケート「Python×AI開発研修」

- おすすめ研修⑭:コードキャンプ「法人向けPythonデータサイエンス研修」

- おすすめ研修⑮:Aidemy「Aidemy Business」

それでは、それぞれの研修を見ていきましょう。

おすすめ研修⑪

インターネット・アカデミー「エンジニア向けAI開発研修」

Web制作・開発の分野で25年以上の歴史を持つスクールが提供する、エンジニア向けのAI開発研修です。

AI開発に必須のPythonプログラミングから、機械学習の各種アルゴリズム、データ分析ライブラリ(Numpy, Pandas)の使い方までを体系的に学びます。

既に他のプログラミング言語での開発経験があるエンジニアが、AI分野へスキルチェンジするのに最適なカリキュラムです。

実績豊富なインストラクターによる質の高いライブ授業と、個別に対応してもらえるマンツーマンレッスンを組み合わせることで、効率的に学習を進めることができます。

おすすめ研修⑫

Givery「Track Academy 生成AIエンジニアコース」

DX人材の採用・育成プラットフォーム「Track」を提供するGiveryによる、エンジニア向けの専門コースです。

自社で提供する生成AIプロダクトの開発で培ったノウハウが、カリキュラムに凝縮されています。

大規模言語モデル(LLM)の仕組みの深い理解から、ベクトルデータベースを活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation)システムの構築、LangChainなどのフレームワークを使った開発手法まで、最新かつ実践的な技術を学ぶことができます。

自社サービスに高度なAI機能を実装したい、最先端の技術を追うエンジニアを育成したい企業に最適です。

おすすめ研修⑬

トレノケート「Python×AI開発研修」

IT技術者教育を専門とする企業が提供する、Pythonを用いたAI開発に特化した研修です。

Pythonの基礎から応用までをしっかりと固めた上で、機械学習・ディープラーニングの実装へと進むため、着実にスキルを積み上げることができます。

画像認識や自然言語処理といった代表的なAIアプリケーションを実際に構築するハンズオン演習が豊富に用意されており、理論と実践をバランス良く学べます。

AWSやAzureといったクラウドプラットフォーム上でのAI開発環境構築についても学べるため、より実務に近いスキルが身につきます。

おすすめ研修⑭

コードキャンプ「法人向けPythonデータサイエンス研修」

オンライン・マンツーマン指導に強みを持つコードキャンプが提供する、データサイエンス領域に特化した研修です。

現役エンジニアの講師から、1対1で丁寧な指導を受けられるため、個々の理解度に合わせて学習を進められます。

Pythonを用いたデータ収集(スクレイピング)、データの前処理、可視化、そして機械学習モデルの構築と評価という、データサイエンスの一連のプロセスを体系的に習得します。

社内に散在するデータを活用し、データドリブンな意思決定やサービス改善を行いたいと考えている企業に最適なプログラムです。

おすすめ研修⑮

Aidemy「Aidemy Business」

AIを中心としたDX人材育成のためのオンライン学習プラットフォームです。

200種類以上の豊富なコースが用意されており、受講者は自分のレベルや興味に合わせて自由に学習コンテンツを選択できます。

エンジニア向けには、自然言語処理や画像認識といった専門分野を深く学べるコースや、AIを搭載したWebアプリケーション開発を学ぶコースなどが充実しています。

学習の進捗状況を管理画面で可視化できるため、人事担当者が社員のスキルアップを効果的にサポートできる点も魅力です。

組織全体のAI開発力を底上げしたい企業に適しています。

効果を最大化する生成AI開発研修導入と活用のポイント

生成AI開発研修は、導入して終わりではありません。その効果を最大限に引き出し、企業の成長に繋げるためには、研修後の活用方法が極めて重要になります。

ここでは、研修効果を最大化するための4つのポイントを解説します。

- 研修効果を測定するKPIの設定方法

- 社員の学習意欲を高める環境づくり

- 研修後の実践機会の提供とフォローアップ

- 政府や自治体の補助金・助成金制度の活用法

これらのポイントを実践することで、研修への投資を確実な成果へと結びつけることができます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

研修効果を測定するKPIの設定方法

研修の投資対効果(ROI)を明確にするためには、事前に効果測定のためのKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。

どのような状態になれば「研修が成功した」と言えるのかを、定量的に定義します。

KPIの例としては、「特定業務(例:議事録作成)にかかる時間の削減率」「AIを活用した提案の採用数」「研修受講者のAIツール活用頻度」「AI導入によるコスト削減額」などが挙げられます。

研修前と研修後でこれらの数値を比較することで、研修の効果を客観的に評価できます。

また、アンケートによる受講者の満足度や理解度といった定性的な評価も重要です。

これらのKPIを定期的にモニタリングし、研修内容の改善や次の施策に繋げていくPDCAサイクルを回すことが、効果を最大化する鍵となります。

社員の学習意欲を高める環境づくり

どれだけ優れた研修プログラムを用意しても、受講者である社員の学習意欲が低ければ、十分な効果は得られません。

企業は、社員が前向きに学習に取り組めるような環境を整備する必要があります。

まず重要なのは、経営層がAI活用の重要性を明確なビジョンとして社内に発信することです。

研修が単なる業務命令ではなく、会社全体の戦略の一部であることを示すことで、社員の納得感が高まります。

また、研修で学んだスキルを人事評価に組み込んだり、AIを活用して優れた成果を上げた社員を表彰したりするなど、インセンティブを設けることも有効です。

さらに、社内SNSやチャットツールでAIに関する情報交換ができるコミュニティを作るなど、社員同士が学び合える文化を醸成することも、学習意欲の維持・向上に繋がります。

研修後の実践機会の提供とフォローアップ

研修で得た知識やスキルは、使わなければすぐに錆びついてしまいます。

学んだことを定着させるためには、研修後にそれを実践する機会を意図的に設けることが重要です。

例えば、部署内で「AI活用アイデアソン」を開催したり、特定の業務改善プロジェクトに研修受講者をアサインしたりすることが考えられます。

まずは小さな成功体験を積ませることで、社員の自信とさらなる学習意欲を引き出すことができます。

また、研修会社や社内の推進担当者による定期的なフォローアップも欠かせません。

「業務でAIを使おうとしたが、うまくいかない」「研修内容を忘れてしまった」といった社員に対して、相談会や勉強会を実施し、サポートする体制を整えましょう。

継続的な支援を通じて、研修を一過性のイベントで終わらせないことが大切です。

政府や自治体の補助金・助成金制度の活用法

前述の通り、生成AI開発研修の導入には、国や自治体の補助金・助成金制度を活用できます。

これにより、コスト負担を大幅に軽減し、より広範な社員に研修機会を提供したり、より質の高い研修プログラムを導入したりすることが可能になります。

代表的な「人材開発支援助成金」をはじめ、各自治体が独自に設けているDX人材育成関連の補助金など、利用できる制度は多岐にわたります。

ただし、これらの制度は申請期間が定められていたり、対象となる研修の要件(研修時間数など)が細かく決まっていたりするため、事前の情報収集が不可欠です。

研修会社の中には、助成金申請のコンサルティングや手続き代行を行っているところもあります。

自社での申請が難しい場合は、そうしたサポートサービスを活用するのも一つの手です。

賢く制度を利用し、研修への投資効果を最大化しましょう。

9割の企業が陥る「生成AI研修」の罠とは?投資を無駄にしないための唯一の方法

多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の鍵として生成AI研修に注目していますが、その多くが期待した成果を出せずにいます。情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、DX推進の課題として「人材不足」を挙げる企業は半数以上にのぼり、研修への投資が急務とされています。しかし、目的が曖昧なまま研修を導入した結果、「受講しただけで満足してしまい、実務に全く活かされない」「コストをかけたのに、業務効率が少しも改善しない」といった事態に陥るケースが後を絶ちません。これは、研修選びの基準が曖昧なまま、流行に乗ってしまっていることが大きな原因です。

では、投資を無駄にせず、確実に成果に繋げる企業は何が違うのでしょうか。それは、研修を「点」ではなく「線」で捉えている点です。成功する企業は、研修導入前に次の3つのステップを徹底しています。

ステップ1:現状課題の明確化

まず、「どの部署の、どの業務に、どれくらいの時間がかかっているのか」を具体的に洗い出します。資料作成、議事録作成、データ分析など、AIで効率化できそうな業務を特定し、研修の目的を明確に設定します。

ステップ2:ゴール設定とKPI策定

「研修後に、特定業務の時間を〇%削減する」「AIを活用した企画提案を月に〇件創出する」といった、定量的で測定可能な目標(KPI)を設定します。これにより、研修の効果を客観的に評価し、次の改善アクションに繋げることができます。

ステップ3:実践と定着化の仕組みづくり

研修で学んだスキルを実務で試す機会を意図的に設けます。例えば、研修受-講者による業務改善プロジェクトチームを発足させたり、社内での活用事例共有会を定期的に開催したりします。これにより、研修が一過性のイベントで終わるのを防ぎ、組織全体にAI活用文化を根付かせることができます。

生成AI研修は、ただ導入するだけでは意味がありません。自社の課題を深く理解し、明確なゴールを設定し、実践へと繋げる仕組みを構築すること。これこそが、研修という投資を企業の成長へと結びつける唯一の方法なのです。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」では、事業成果が出ている企業の割合は増加傾向にあるものの、DXに取り組む企業の半数以上が人材の「量」と「質」の不足を課題として挙げており、効果的な人材育成が急務であることが示されています。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。