「自社に導入できる生成AIツールを探しているけど、どの企業を選べばいいかわからない…」 「具体的な生成AIの活用事例を知って、業務改善の参考にしたい」 こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、国内外の主要な生成AI企業を100社厳選し、提供ツールやサービス、実際の活用事例について詳しく解説しました。 ライティング支援から開発プラットフォーム、業界特化の事例まで幅広く網羅しています。

きっとあなたのビジネスのヒントになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

日本の生成AI企業8社(ライティング・マーケティング)

ここからは、国内の生成AI企業の中から、特にライティングやマーケティング分野に強みを持つ8社を紹介します。

- ソニーグループ:Prediction One

- SENSY株式会社:SENSY

- シェアモル株式会社:トランスコープ

- 株式会社デジタルレシピ:Catchy

- NOVEL株式会社:SAKUBUN

- 株式会社makuri:ラクリン (RakuRin)

- 株式会社rinna:りんな

- 株式会社BringFlower:BringRitera

これらのツールは、記事作成の効率化、パーソナライズド広告、顧客データの分析などに活用されています。

それでは、1つずつ順に解説します。

| 会社名 | AIツール名 | 特徴 | できること | 会社公式HP |

| ソニーグループ | Prediction One | GUI操作で予測分析や要因分析が可能なAIツール。専門知識がなくても高精度な予測が可能。 | 売上予測、顧客の解約予測、ダイレクトメールの反応予測、従業員の退職予測など。 | https://predictionone.sony.biz/ |

| SENSY株式会社 | SENSY | 一人ひとりの感性を解析するパーソナライズAI。マーケティング、需要予測、EC接客などに強み。 | 顧客の好み予測、レコメンド、需要予測、商品開発支援、AIによるWeb接客。 | https://sensy.ai/ |

| シェアモル株式会社 | トランスコープ | 競合分析とSEO記事作成に特化。上位記事の傾向を分析し、AIが自動で高品質な記事を生成。 | SEO記事作成、競合サイト分析、関連キーワード抽出、見出し構成案作成、リライト。 | https://transcope.io/ |

| 株式会社デジタルレシピ | Catchy (キャッチー) | 100種類以上の生成ツールを備えたキャッチコピー・記事生成AI。ビジネスの様々なシーンに対応。 | キャッチコピー生成、ブログ記事作成、広告文作成、新規事業のアイデア出し、メール文作成。 | https://catchy.ai/ |

| NOVEL株式会社 | SAKUBUN (サクブン) | SEO記事作成に特化したエディタ型AIライティングツール。AIによる提案と編集機能が一体化。 | ブログ記事作成、SEO記事の構成案作成、導入文・本文・まとめ文の生成、リライト。 | https://sakubun.ai/ |

| 株式会社makuri | ラクリン (RakuRin) | LP(ランディングページ)制作に特化したAIツール。テキストやデザイン案を高速で生成。 | LPのキャッチコピー・本文生成、構成案作成、デザイン案(画像含む)の生成。 | https://rakurin.jp/ |

| 株式会社rinna | りんな (事業・サービス) | チャットボット「りんな」の開発で知られる。自然な会話が可能なAIキャラクター技術をBtoB向けに提供。 | AIチャットボット開発、AIキャラクター開発、音声合成、メタバース向けアバター開発。 | https://rinna.co.jp/ |

| 株式会社BringFlower | BringRitera (ブリンリテラ) | 文字起こしと議事録作成に特化したAIツール。高精度な音声認識と要約機能を持つ。 | 会議の音声文字起こし、話者分離、議事録の自動要約、決定事項・タスクの抽出。 | https://lp.bringritera.com/ |

ソニーグループ:Prediction One

Prediction Oneは、ソニーグループが開発した予測分析AIツールです。専門知識がなくても操作できるシンプルなインターフェースが特徴で、マーケティングデータや販売実績などをアップロードするだけで、AIが将来の需要や顧客行動を予測します。

このツールは、特にデータドリブンな意思決定を支援するために設計されています。 広告効果の最大化や、キャンペーンのターゲット選定など、マーケティング施策の精度向上に貢献します。 生成AIの技術を活用し、複雑なデータパターンを読み解くことで、ビジネスの成長をサポートするソリューションです。

ソニーグループHP:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/

サービスURL:https://predictionone.sony.biz

SENSY株式会社:SENSY

SENSY株式会社は、個人の「感性」を解析するパーソナライズAI「SENSY」を提供しています。 ファッション、食、美容などの分野で活用され、顧客一人ひとりの好みをディープラーニング技術で学習し、最適な商品やコンテンツを推薦します。

マーケティング領域では、このAIを活用して顧客体験(CX)を大幅に向上させることが可能です。 SENSYは、従来のデモグラフィックデータだけでは捉えきれなかった曖昧な「好み」を数値化し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を図るための強力なエンジンとなります。

会社公式HP: https://sensy.ai/

サービスURL (SENSYソリューション): https://sensy.ai/solution/

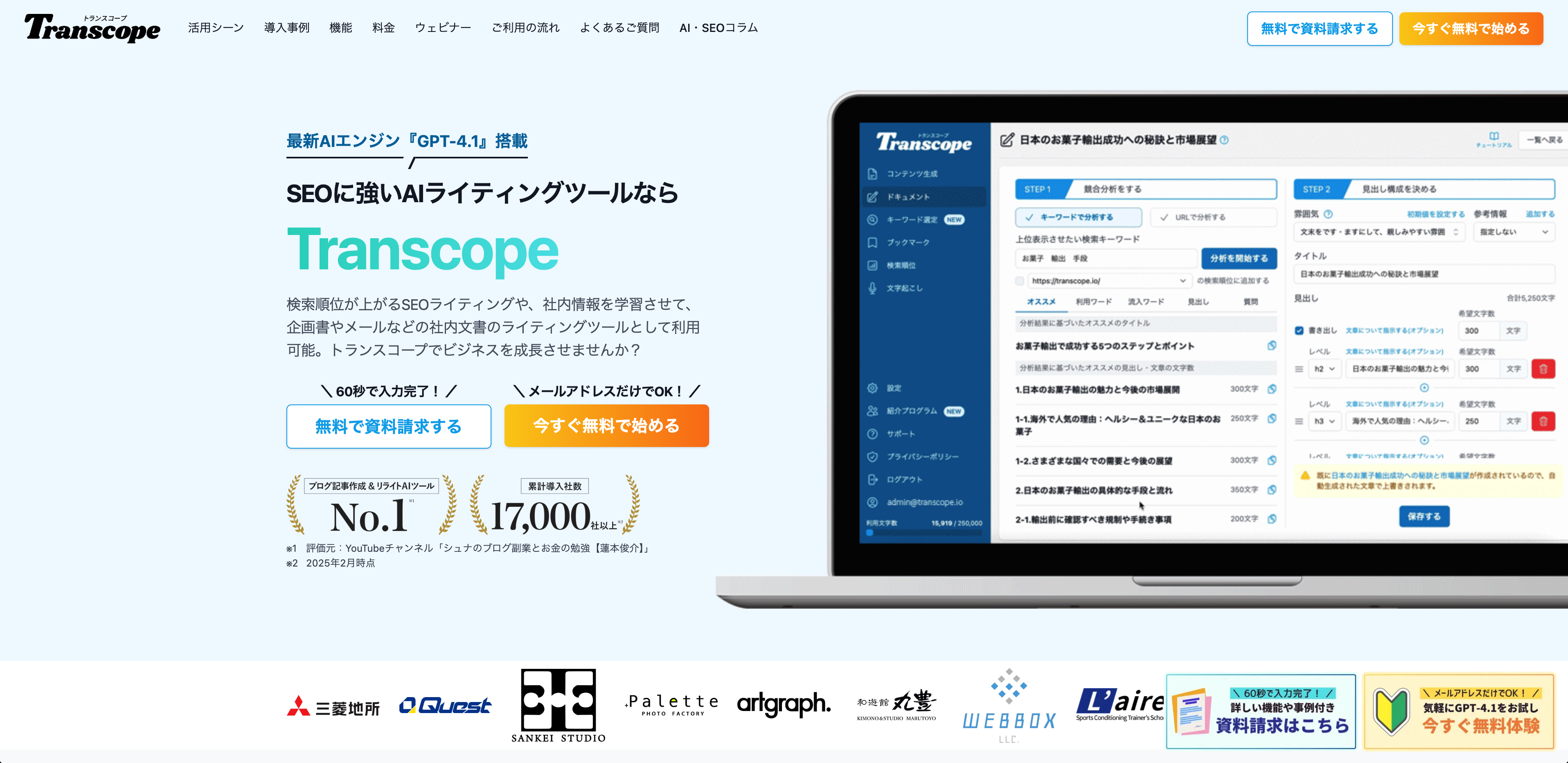

シェアモル株式会社:トランスコープ

トランスコープは、シェアモル株式会社が提供するSEOライティング特化型の生成AIツールです。 最新の検索エンジンアルゴリズムに対応し、競合サイトの分析からキーワードの抽出、さらには記事の自動生成までを一気通貫で行います。

このサービスは、オウンドメディアやコンテンツマーケティングを運営する企業にとって強力な武器となります。 単なる文章作成に留まらず、検索上位表示に必要なSEO要素を網羅した高品質なコンテンツを短時間で量産できるため、コンテンツ制作のコストと時間を大幅に削減します。

会社HP:https://share-mol.com/

サービスURL:https://transcope.io/

株式会社デジタルレシピ:Catchy

株式会社デジタルレシピが運営する「Catchy」は、国内最大級のAIライティングアシスタントツールです。 広告のキャッチコピー、ブログ記事、メールマガジン、さらには新規事業のアイデア出しまで、100種類以上の生成テンプレートを備えています。

Catchyは、特にクリエイティブな作業の効率化に貢献します。 プロンプトの設計に悩むことなく、誰でも簡単に質の高いテキストを生成できるのが強みです。 マーケティング担当者やライターの業務負担を軽減し、より戦略的な業務にリソースを集中させることを可能にします。

会社HP:https://digitalrecipe.co.jp/

サービスURL:https://lp.ai-copywriter.jp/

NOVEL株式会社:SAKUBUN

SAKUBUNは、NOVEL株式会社が提供するAIライティングツールで、特に長文のブログ記事やオウンドメディアコンテンツの作成に優れています。 ユーザーが指定したキーワードやテーマに基づき、論理的で自然な流れを持つ文章を自動で生成します。

このツールは、コンテンツの質と量の両立を目指す企業に最適です。 SEOに配慮した見出し構成の提案から本文の執筆までをAIがサポートするため、ライターは編集やファクトチェックに集中できます。 安定した品質の記事を継続的に発信するための基盤となります。

会社HP:https://novel-inc.com/

サービスURL:https://sakubun.ai/

株式会社makuri:ラクリン (RakuRin)

株式会社makuriが提供する「ラクリン (RakuRin)」は、AIによる文字起こしと議事録作成の自動化サービスです。 Web会議やインタビューの音声を高精度でテキスト化し、さらにAIが重要なポイントを要約して議事録の形式にまとめ上げます。

マーケティングリサーチや顧客ヒアリングの場面で特に役立ちます。 定性的なデータを効率的にテキスト化・要約することで、顧客のインサイト分析やコンテンツ企画のスピードを加速させます。 面倒な議事録作成業務から解放され、本来の分析業務に注力できる点が魅力です。

会社HP:https://makuri.co.jp/

サービスURL:https://rakurin.net/

株式会社rinna:りんな

株式会社rinnaは、AIチャットボット「りんな」で知られるAI開発企業です。 同社は、自然な対話が可能なAI技術を活かし、マーケティング分野での活用も進めています。 顧客とのエンゲージメントを高めるインタラクティブなコンテンツや、パーソナライズされた接客AIなどを提供しています。

この技術は、ブランドと顧客との新しい関係構築に寄与します。 単なる情報提供に留まらず、AIが感情や文脈を理解した対話を行うことで、顧客のロイヤルティ向上やファン化を促進するマーケティング施策を実現します。

会社HP:https://rinna.co.jp/

サービスURL:https://rinna.co.jp/products/

株式会社BringFlower:BringRitera

株式会社BringFlowerが提供する「BringRitera」は、AIを活用した文章校正・リライト支援ツールです。 誤字脱字のチェックはもちろん、専門用語の統一、冗長な表現の修正、さらにはブランドイメージに合わせたトーンの調整まで、AIが高度な編集作業をサポートします。

オウンドメディアやプレスリリースなど、企業の公式な発信物における品質担保に不可欠です。 人手によるチェックのばらつきを無くし、一貫性のある高品質なライティングを実現します。 コンテンツの信頼性を高め、企業のブランド価値を守るための重要なツールです。

会社HP:https://bringflower.co.jp/

サービスURL:https://ritera.bring-flower.com/

日本の生成AI企業7社(全般・バックオフィス)

次に、業界を問わず全般的な業務効率化や、経理・人事などのバックオフィス業務を支援する日本の生成AI企業を7社紹介します。

- 株式会社Bocek:Taskhub

- HEROZ株式会社:HEROZ ASK

- 株式会社FRONTEO:KIBIT

- 株式会社neoAI:neoAI Chat

- 株式会社Chipper:CreativeDrive

- 株式会社FLUX:FLUX Workflow

- 株式会社Lightblue:Lightblue Assistant

これらの企業は、社内文書の検索、定型業務の自動化、コンプライアンス強化など、企業運営の基盤を支えるソリューションを提供しています。

| 会社名 | AIツール名 | 特徴 | できること | 会社公式HP |

| 株式会社Bocek | Taskhub (タスクハブ) | 複数のLLM(GPT-4など)を切り替え利用できる法人向けプラットフォーム。プロンプト共有機能やセキュリティ機能が充実。 | 社内文書検索、情報要約、メール作成、翻訳、ブレインストーミングなど。 | https://taskhub.jp/ |

| HEROZ株式会社 | HEROZ ASK (ヒローズ アスク) | 法人向けChatGPTプラットフォーム。独自データの取り込み(RAG)やセキュリティ機能に強み。 | 社内FAQチャットボット、文書検索、議事録要約、企画書作成、プログラミング支援。 | https://heroz.co.jp/service/heroz-ask/ |

| 株式会社FRONTEO | KIBIT (キビット) | 独自のAIエンジン「KIBIT」を搭載。少量の教師データで人間の暗黙知(機微や判断)を学習。 | 訴訟支援(eディスカバリ)、不正調査、コンプライアンスチェック、特許調査、営業支援(メール解析)。 | https://www.fronteo.com/ |

| 株式会社neoAI | neoAI Chat (ネオエーアイ チャット) | 社内文書学習(RAG)に特化した法人向けAIチャット。オンプレミスにも対応可能。 | 社内規定の問い合わせ対応、マニュアル検索、専門文書の要約・翻訳、稟議書作成支援。 | https://neoai.jp/ |

| 株式会社Chipper | CreativeDrive (クリエイティブドライブ) | チームでのプロンプト共有・管理に特化した法人向け生成AIプラットフォーム。GPT-4などを利用可能。 | 企画書・メール文作成、アイデア出し、翻訳、プロンプトのテンプレート化と共有。 | https://chipper.co.jp/ |

| 株式会社FLUX | FLUX Workflow (フラックス ワークフロー) | ノーコードでAIワークフローを構築できるツール。複数のAIモデルやSaaSを連携可能。 | 広告運用レポート自動作成、顧客問い合わせの自動一次回答、リード情報の自動分析。 | https://flux.jp/workflow/ |

| 株式会社Lightblue | Lightblue Assistant (ライトブルー アシスタント) | 現場作業(製造・建設など)に特化したAI。画像・動画解析とLLMを組み合わせた支援が強み。 | 現場の映像からの異常検知、作業手順の確認、危険予知、技術マニュアルの検索・要約。 | https://lightblue-tech.com/ |

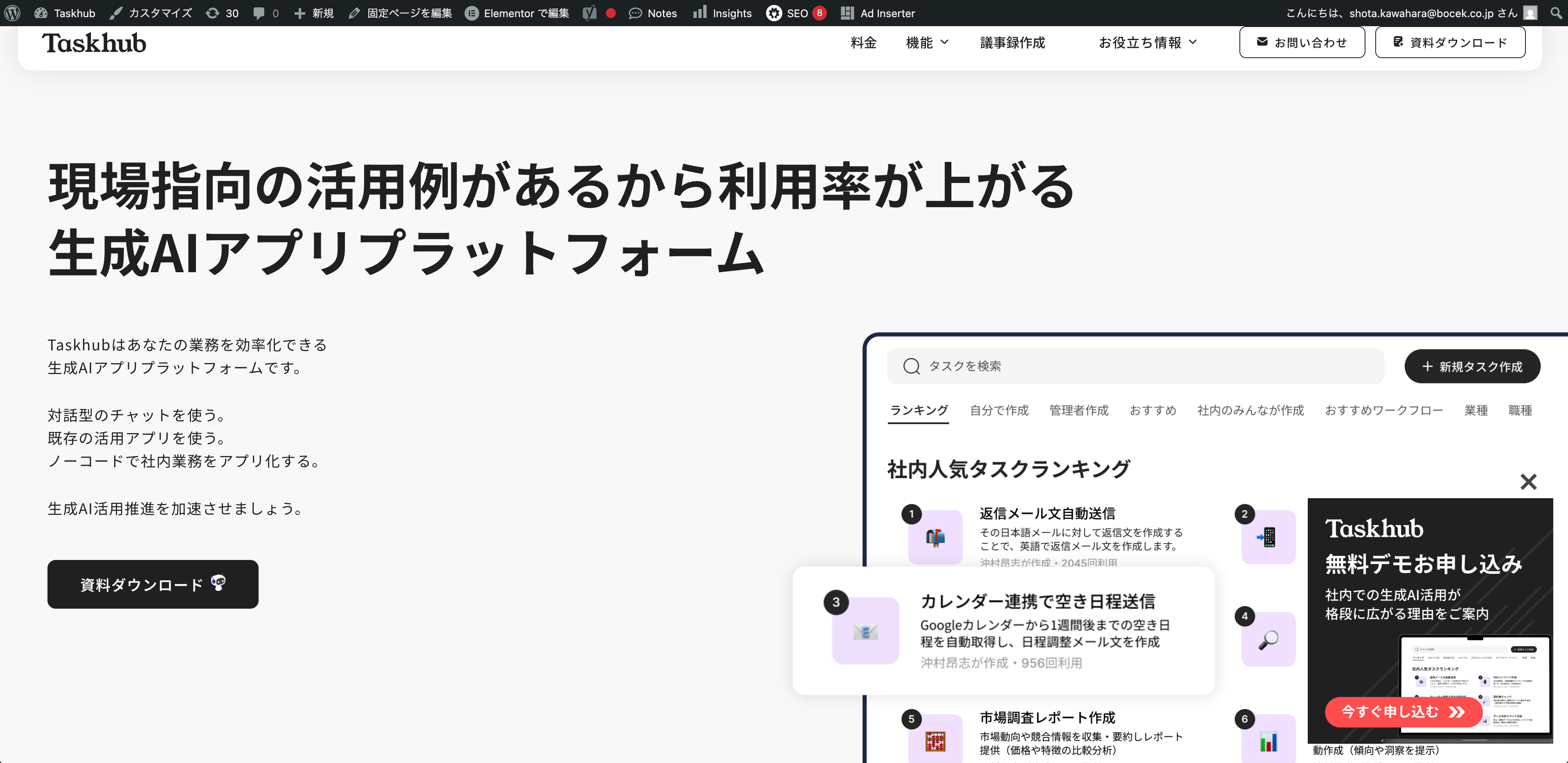

株式会社Bocek:Taskhub

株式会社Bocekが提供する「Taskhub」は、生成AIを活用した業務自動化プラットフォームです。 メール作成、議事録要約、データ入力といった日常的なタスクから、複雑なワークフローの自動化まで、200種類以上の業務アプリを選んで利用できる点が特徴です。

このサービスは、特にAI導入の初期段階にある企業に適しています。 プログラミング知識が不要で、直感的なインターフェースで業務を自動化できるため、現場の従業員が自ら業務改善を推進できます。 Azure OpenAI Serviceを基盤とし、高いセキュリティも確保しています。

会社HP:https://bocek.co.jp/

サービスURL:https://taskhub.jp/

HEROZ株式会社:HEROZ ASK

HEROZ株式会社が提供する「HEROZ ASK」は、エンタープライズ向けのAIアシスタントSaaSです。 ChatGPTなどの大規模言語モデルを基盤に、社内に存在する膨大なデータをAIが学習。 マニュアル検索、専門的なQ&A、文書の要約・翻訳など、あらゆる業務をアシストします。

HEROZ ASKの強みは、高いセキュリティ環境で独自データを活用できる点です。 情報漏洩のリスクを防ぎながら、自社の業務に最適化されたAIアシスタントを構築できます。 これにより、従業員は必要な情報を即座に入手でき、生産性を大幅に向上させることが可能です。

会社HP:https://heroz.co.jp/

サービスURL:https://herozask.ai/?_fsi=ZWclz9Xn

株式会社FRONTEO:KIBIT

株式会社FRONTEOは、独自開発のAIエンジン「KIBIT」を核に、リーガルテックやビジネスインテリジェンス分野で事業を展開しています。 KIBITは、人間の経験や暗黙知を学習し、膨大なテキストデータから必要な情報を発見することに特化しています。

バックオフィス業務では、特に法務・コンプライアンス分野で力を発揮します。 契約書レビューの自動化、社内不正調査の支援、コンプライアンス違反の予兆検知など、専門性が高くリスク管理が重要な業務をAIが支援し、ガバナンス強化に貢献します。

会社HP:https://www.fronteo.com/

サービスURL:https://www.fronteo.com/kibit/

株式会社neoAI:neoAI Chat

株式会社neoAIが提供する「neoAI Chat」は、企業向けのセキュアなチャットAIサービスです。 GPTモデルなどを活用しつつ、入力したデータがAIの学習に使われないよう設計されており、機密情報を扱う業務でも安心して利用できます。

このツールは、全社的なAI活用の第一歩として最適です。 社内規定の問い合わせ、メール文面の作成、アイデアの壁打ちなど、日常業務のあらゆる場面で活用できます。 従業員のAIリテラシー向上と、全社的な業務効率化の基盤づくりを同時に進めることができます。

会社HP:https://neoai.jp/

サービスURL:https://neoai.jp/neoai-chat/

株式会社Chipper:CreativeDrive

株式会社Chipperが提供する「CreativeDrive」は、バックオフィス業務、特にクリエイティブ制作管理に特化したAIソリューションです。 制作物の進捗管理、素材の整理、承認フローの自動化など、煩雑になりがちな管理業務をAIがサポートします。

このサービスは、マーケティング部門やデザイン部門の業務効率化に直結します。 生成AIによるデザイン案の自動生成機能なども組み合わせることで、クリエイティブ制作のプロセス全体を高速化。 管理コストを削減し、クリエイターが本来の創造的な業務に集中できる環境を整備します。

会社HP:https://chipper.co.jp/

サービスURL:https://creative-drive.jp/

株式会社FLUX:FLUX Workflow

株式会社FLUXが提供する「FLUX Workflow」は、ノーコードでAIを活用した業務プロセスを自動化できるツールです。 データの収集、処理、分析、レポーティングといった一連の流れを、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で構築できます。

このツールは、特にルーティンワークの自動化に強みを発揮します。 例えば、毎日送られてくる売上レポートをAIが自動で読み込み、必要なデータを抽出してダッシュボードに反映させるといった作業を自動化できます。 バックオフィス部門の定型業務を削減し、生産性を劇的に改善します。

会社HP:https://flux.jp/

サービスURL:https://flux.jp/workflow/

株式会社Lightblue:Lightblue Assistant

株式会社Lightblueの「Lightblue Assistant」は、現場作業やバックオフィス業務におけるドキュメント作成を支援するAIサービスです。 現場の作業報告書、点検記録、日報などを、音声入力や簡単な操作でAIが自動作成します。

このソリューションは、特に製造業や建設業など、現場を持つ企業のバックオフィス業務の負担を軽減します。 紙ベースや手入力で行っていた報告業務をデジタル化・自動化することで、データの精度向上と管理コストの削減を実現します。 現場と管理部門の連携をスムーズにし、組織全体の効率化を促進します。

会社HP:https://lightblue-tech.com/

サービスURL:https://lightblue-tech.com/lightblue-assistant/

日本の生成AI企業8社(開発・プラットフォーム)

ここでは、自社で独自のAIモデルを開発したり、企業がAIを導入・活用するための基盤(プラットフォーム)を提供したりしている日本の生成AI企業を8社紹介します。

- NTT:tsuzumi

- NTTグループ:corevo

- 富士通グループ:Fujitsu Kozuchi

- NECグループ:cotomi

- 日立グループ:Naivy

- 株式会社Preferred Networks:PreferredAI Work Suite

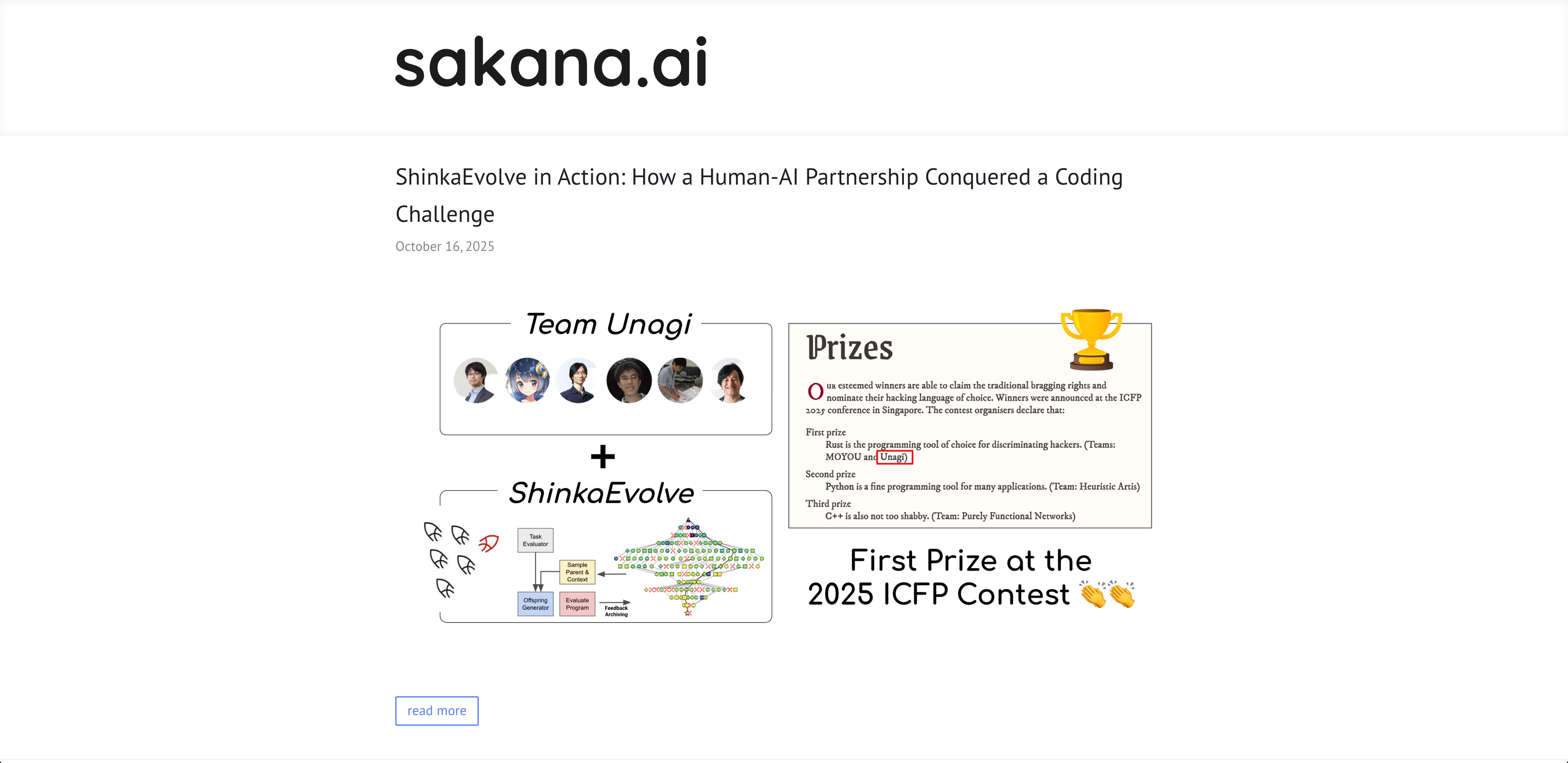

- Sakana AI株式会社:進化的モデル合成 (技術)

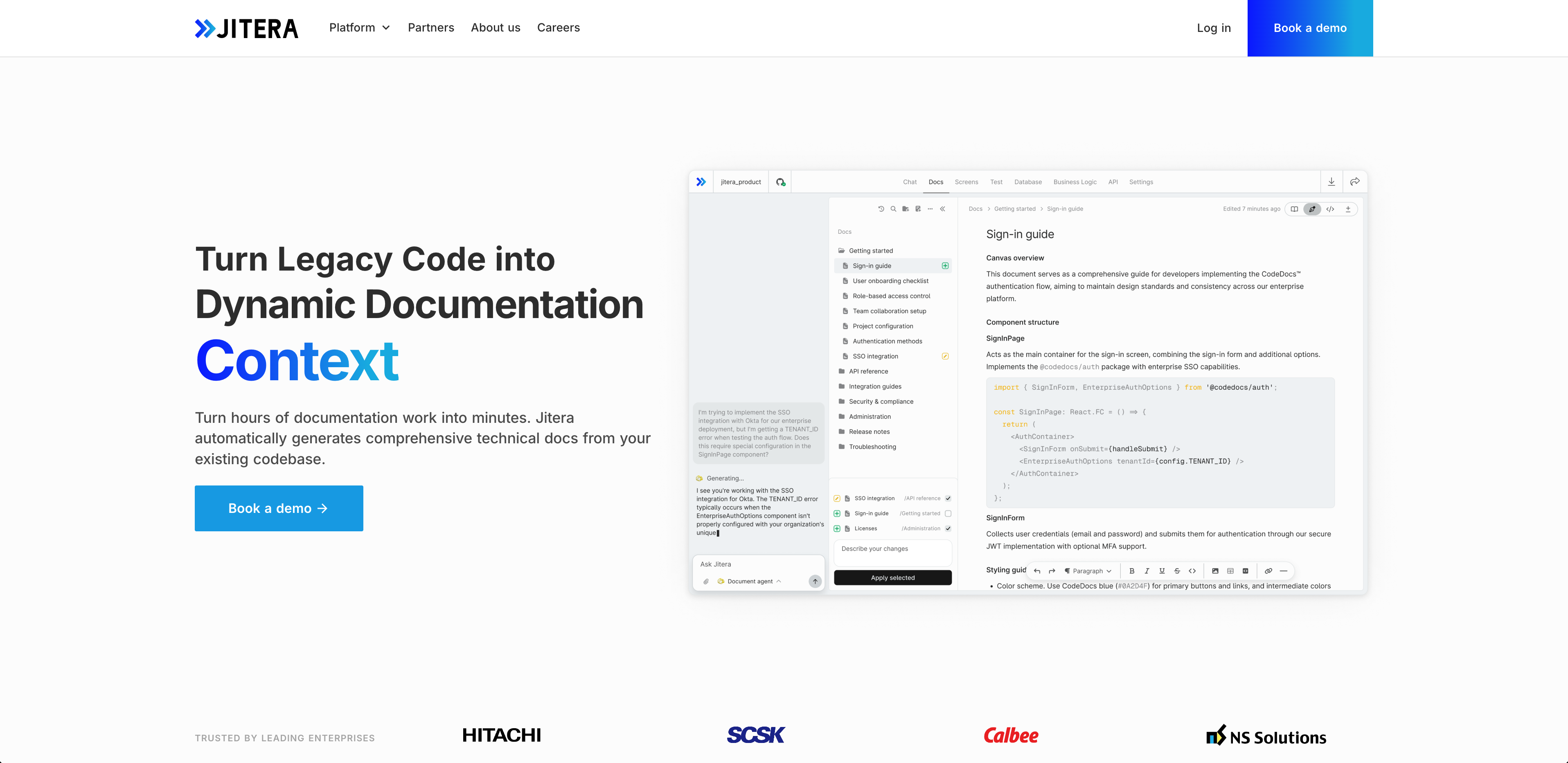

- 株式会社Jitera:JITERA

- 株式会社ABEJA:ABEJA Platform

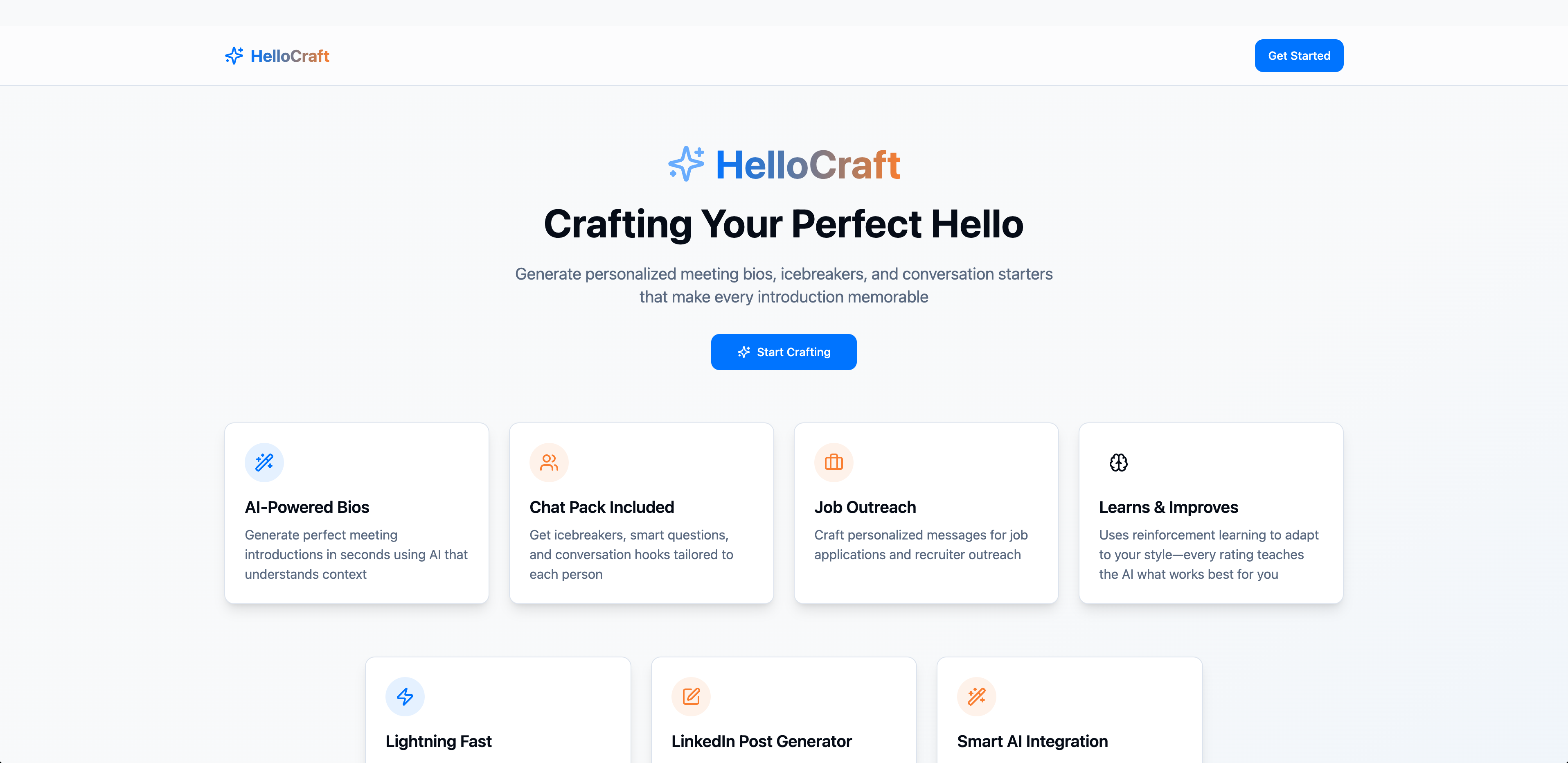

- クリスタルメソッド株式会社:HelloCraftAI

これらの企業は、日本の産業界のニーズに合わせたAI開発や、セキュアなAI利用環境の構築をリードしています。

| 会社名 | AIツール名 / サービス名 | 特徴 | できること | 会社公式HP |

| NTT | tsuzumi (つづみ) | NTTが開発した軽量(6B/7B)かつ高性能な日本語LLM。専門性の高い応答やマルチモーダル(言語・視覚)に対応。 | 顧客対応の自動化、専門文書の要約・作成、社内知識検索、画像・図表の理解。 | https://group.ntt/jp/ |

| NTTグループ | corevo (コレボ) | NTTグループのAI技術群(ブランド名)。音声認識、画像認識、自然言語処理など40以上のAIエンジンを含む。 | コールセンター支援(音声認識・要約)、AI-OCRによる帳票読み取り、AI対話エンジン開発。 | https://group.ntt/jp/ |

| 富士通グループ | Fujitsu Kozuchi (コヅチ) | 富士通が提供するAIサービスプラットフォーム。画像認識やLLMなど、検証済みの先端AI技術をAPIで提供。 | 専門分野向けLLMの構築支援、画像・動画解析、シミュレーション、数理最適化。 | https://www.fujitsu.com/jp/ |

| NECグループ | cotomi (コトミ) | NECが開発した軽量・高性能な日本語LLM。特定業務への適応性や高い応答精度が特徴。 | 社内文書検索(RAG)、コールセンター支援、ソフトウェア開発支援(コード生成・レビュー)。 | https://jpn.nec.com/ |

| 日立グループ | Naivy (ネイビ―) | 「Hitachi AI Technology/H」を基盤とし、顧客データとLLMを安全に連携させる生成AIプラットフォーム。 | 社内文書・データの横断検索、専門業務のFAQ対応、議事録要約、システム開発支援。 | https://www.hitachi.co.jp/ |

| 株式会社Preferred Networks | PreferredAI Work Suite | LLM(PLaMo)とマルチモーダル技術を統合した法人向けソリューション。画像・動画・音声の統合的解析。 | 製造現場での異常検知、技術文書の検索・要約、研究開発支援(論文検索・解析)。 | https://www.preferred.jp/ja/ |

| Sakana AI株式会社 | 進化的モデル合成 (技術) | 複数の既存AIモデルを「進化的に」合成・融合させる独自技術。小規模で高性能なモデル創出を目指す。 | (技術開発が中心) 新しいアーキテクチャのLLMや画像モデルの研究開発。 | https://sakana.ai/ |

| 株式会社Jitera | JITERA (ジテラ) | AIによるソフトウェア開発プラットフォーム。要件定義をテキスト入力するだけで、設計書やソースコードを自動生成。 | Web/モバイルアプリ開発、業務システム開発、開発の高速化・自動化。 | https://jitera.com/ |

| 株式会社ABEJA | ABEJA Platform | AI/LLMの開発・運用基盤(PaaS)。データの収集・管理からAIモデルの学習、デプロイ、再学習までを一気通貫で支援。 | カスタマーサポート自動化、需要予測、製造時の検品自動化、LLMを活用したRAGシステム構築。 | https://abejainc.com/ |

| クリスタルメソッド株式会社 | HelloCraftAI (ハロークラフトAI) | 専門知識学習型のAIチャットボット構築サービス。マニュアルやドキュメントを学習させ、社内向けAIを構築。 | 社内ヘルプデスク、顧客向けFAQチャットボット、専門マニュアルの検索・対話。 | https://crystal-method.com/ |

NTT:tsuzumi

NTTが開発した大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」は、日本語処理能力に優れながら、パラメータ数を抑えた軽量設計が最大の特徴です。 従来のモデルに比べて学習や運用にかかるコストを大幅に削減できるため、多くの企業が導入しやすくなっています。

tsuzumiは、特定の業界や業務に特化したチューニングが容易であり、企業独自のAIを構築するための基盤として期待されています。 例えば、コールセンターの応答支援や、専門文書の要約など、高い日本語精度が求められる領域での活用が進んでいます。

会社HP:https://group.ntt/jp/

サービスURL:https://www.rd.ntt/research/LLM_tsuzumi.html

NTTグループ:corevo

corevo(コレボ)は、NTTグループが展開するAI技術ブランドの総称です。 音声認識、画像認識、自然言語処理、対話制御など、多岐にわたるAI技術群を統合し、パートナー企業と連携して多様なソリューションを生み出しています。

corevoの技術は、コミュニケーションの活性化や業務プロセスの自動化など、さまざまなシーンで活用されています。 NTTの長年にわたる研究開発の成果を結集したプラットフォームであり、日本のAI技術開発の中核を担う存在の一つです。

会社HP:https://group.ntt/jp/

サービスURL:https://group.ntt/jp/newsrelease/2016/05/30/160530b.html

富士通グループ:Fujitsu Kozuchi

富士通が提供する「Fujitsu Kozuchi」は、企業がAI技術を迅速にテストし、導入するためのAIプラットフォームです。 画像認識や音声認識など、富士通が開発した最先端のAI技術をAPI経由で簡単に利用でき、ビジネス課題の解決を加速させます。

このプラットフォームは、AIのPoC(概念実証)から本格導入までのプロセスをシームレスに支援します。 例えば、製造ラインの異常検知や、店舗での顧客行動分析など、多様なユースケースに即座に対応できる技術を提供し、企業のDX推進を強力にバックアップします。

会社HP:https://www.fujitsu.com/jp/

サービスURL:https://www.fujitsu.com/jp/services/kozuchi/

NECグループ:cotomi

NECグループの「cotomi」は、日本語の自然言語処理に特化したAI技術群です。 文章の文脈や意図を深く理解する能力に優れており、高精度なテキスト分析、対話システム、要約、翻訳などを実現します。

cotomiは、特に金融機関の文書審査や、官公庁の住民問い合わせ対応など、高い信頼性と正確性が求められる分野での導入が進んでいます。 NECの長年の研究成果が詰まったこの技術は、企業のナレッジ活用やコミュニケーションの高度化を支える基盤となっています。

会社HP:https://jpn.nec.com/

サービスURL:https://jpn.nec.com/LLM/cotomi.html

日立グループ:Naivy

日立グループが提供する「Naivy」は、生成AIを活用して企業のDXを支援するプラットフォームです。 社内文書の検索、ソースコードの自動生成、仕様書の作成支援など、特にシステム開発や保守・運用業務の効率化に焦点を当てています。

Naivyは、日立グループ内の大規模なシステム開発で培ったノウハウをAIに学習させており、実践的なサポートが可能です。 エンジニアの生産性を向上させるだけでなく、過去の資産(レガシーシステム)の解析や再利用も支援し、企業の競争力強化に貢献します。

会社HP:https://www.hitachi.co.jp/

サービスURL:https://www.hitachi-hps.co.jp/corporate/news/20250703/index.html

株式会社Preferred Networks:PreferredAI Work Suite

株式会社Preferred Networks(PFN)は、深層学習技術において世界トップレベルの研究開発力を持つ企業です。 「PreferredAI Work Suite」は、製造業やバイオ・ヘルスケア分野など、同社が得意とする領域の課題を解決するAIソリューション群を提供します。

PFNの技術は、単なる業務効率化に留まらず、研究開発の加速や新たな発見を促進することに重点を置いています。 例えば、AIによる異常検知で製品品質を向上させたり、新素材の開発をシミュレーションしたりするなど、企業の根幹的な価値創造を支援します。

会社HP:https://www.preferred.jp/ja/

サービスURL:https://www.preferred.jp/ja/products/

Sakana AI株式会社:進化的モデル合成 (技術)

Sakana AI株式会社は、AIの「群知能」や「進化的モデル合成」といった新しいアプローチで注目を集めるスタートアップ企業です。 複数の小規模なAIモデルを協調・進化させることで、単一の巨大モデルを超える効率と性能を引き出す技術を研究開発しています。

この革新的な技術は、AI開発の未来を大きく変える可能性を秘めています。 より少ない計算リソースで高性能なAIを構築できるため、AIの民主化を促進し、多様なニーズに応じたカスタマイズAIの開発基盤となることが期待されています。

会社HP:https://sakana.ai/

サービスURL:https://sakana.ai/blog/

株式会社Jitera:JITERA

株式会社Jiteraが提供する「JITERA」は、AIを活用したソフトウェア開発の自動化プラットフォームです。 開発したいシステムの要件を自然言語で入力するだけで、AIが仕様書、データベース設計、さらにはソースコードまで自動で生成します。

このサービスは、従来のシステム開発の常識を覆すものです。 開発期間の劇的な短縮とコスト削減を実現し、企業がビジネスアイデアを迅速に形にすることを可能にします。 特に、スタートアップのサービス開発や、大企業の新規事業立ち上げにおいて強力な推進力となります。

会社HP:https://jitera.com/

サービスURL:https://jitera.com/

株式会社ABEJA:ABEJA Platform

株式会社ABEJAが提供する「ABEJA Platform」は、AIの開発から運用、再学習までをワンストップで支援するAIプラットフォームです。 特に、製造業や小売業などの「現場」を持つ産業でのAI導入に強みを持っています。

このプラットフォームは、AIモデルのライフサイクル全体を管理できる点が特徴です。 開発したAIを実際の業務フローに組み込み、運用しながらデータを蓄積し、モデルの精度を継続的に改善していく「MLOps」の環境を提供します。 企業のAI活用を「作って終わり」にせず、持続的なビジネス価値の創出につなげます。

会社HP:https://abejainc.com/

サービスURL:https://abejainc.com/platform/

クリスタルメソッド株式会社:HelloCraftAI

クリスタルメソッド株式会社が提供する「HelloCraftAI」は、企業が独自の生成AIを安全かつ効率的に構築・運用するためのプラットフォームです。 機密情報を守りながら、自社データでファインチューニング(追加学習)を行い、業務に特化したAIを開発できます。

このサービスは、特にセキュリティを重視する大企業や金融機関に適しています。 外部のAIサービスを利用する際の情報漏洩リスクを排除し、自社の厳格なコンプライアンス基準を満たしながら生成AIの恩恵を受けることができます。 AIガバナンスの確立と活用推進を両立させるソリューションです。

会社HP:https://crystal-method.com/

サービスURL:https://hellocraft.ai/

海外のテキスト,対話型生成AI企業8社

ここからは、世界のAI技術を牽引する、テキストおよび対話型の生成AIを開発する海外の企業を8社紹介します。

- OpenAI:ChatGPT, GPT-4

- Google (Alphabet):Gemini

- Anthropic:Claude 3

- xAI:Grok 4

- Mistral AI:Mistral Large, Mixtralモデル

- Meta:Llama 3

- Microsoft:Copilot

- Apple:Apple Intelligence

これらの企業が開発するモデルは、世界中のAIサービスの基盤となっており、その動向が業界全体のトレンドを左右します。

| 会社名 | AIツール名 | 生成AIツールカテゴリ | 特徴 | できること | 会社公式HP |

| OpenAI | ChatGPT, GPT-4 | テキスト, 対話 | 世界で最も普及している対話型AI。GPT-4oモデルによる高速・高精度な応答とマルチモーダル入力(画像・音声)が強み。 | 会話、翻訳、要約、コーディング、画像認識、データ分析、DALL-Eによる画像生成。 | https://openai.com/ |

| Google (Alphabet) | Gemini (ジェミニ) | テキスト, 対話 | Google検索と連携した最新情報への強みと、マルチモーダル性能。最上位モデル「Gemini 1.5 Ultra/Flash」などがある。 | 対話、情報検索、要約、翻訳、コーディング、Google Workspaceとの連携、画像・動画・音声の理解。 | https://gemini.google.com/ |

| Anthropic | Claude 3 (クロード 3) | テキスト, 対話 | 安全性と倫理性を重視した設計。長文の取り扱い(最大20万トークン)と、自然で人間らしい文章生成に強み。 | 長文の要約・分析、契約書のレビュー、クリエイティブな文章作成、コーディング。 | https://www.anthropic.com/ |

| xAI | Grok (グロック) | テキスト, 対話 | イーロン・マスク氏が設立。X(旧Twitter)と連携し、リアルタイムな情報や皮肉を交えた回答が特徴。 | リアルタイムな情報検索、対話、Xのトレンド分析、ユーモラスな回答生成。 | https://x.ai/ |

| Mistral AI | Mistral Large, Mixtralモデル | テキスト, 対話 | フランス発。オープンソースモデル(Mixtral)と高性能商用モデル(Large)の両方を提供。コスト効率と性能のバランスが良い。 | 多言語対応(特に欧州言語)、要約、翻訳、コーディング、AIチャットボット開発。 | https://mistral.ai/ |

| Meta | Llama 3 (ラマ 3) | テキスト, 対話 | 高性能なオープンソースLLMの代表格。Metaの各種サービス(Facebook, Instagramなど)にも統合。 | AIアシスタント機能、コーディング、チャットボット開発、研究開発(モデルのカスタマイズ)。 | https://ai.meta.com/ |

| Microsoft | Copilot (コパイロット) | WindowsやM365(Office)に統合されたAIアシスタント。GPT-4などを基盤とし、業務生産性向上に特化。 | OS操作支援、Excelのデータ分析、Wordの文章作成、Teamsの議事録要約、Web検索。 | https://copilot.microsoft.com/ | |

| Apple | Apple Intelligence (アップル インテリジェンス) | OS(iOS, macOS)に深く統合されたパーソナルAI。プライバシー保護(オンデバイス処理)と文脈理解に強み。 | メールの要約・返信案作成、通知の優先順位付け、画像生成(Genmoji)、アプリ横断の操作支援。 | https://www.apple.com/jp/apple-intelligence/ |

OpenAI:ChatGPT

OpenAIは、「ChatGPT」やその基盤モデルである「GPT-5」シリーズによって、世界に生成AIブームを巻き起こした企業です。 テキスト生成、画像生成(DALL-E)、音声認識(Whisper)など、多岐にわたる高精度なモデルを提供しています。

GPT-5は、その高い信頼性と創造性、複雑な指示への対応能力により、多くのビジネスシーンで活用されています。 文章作成、プログラミング、顧客サポートなど、日常業務の生産性を飛躍的に向上させる力を持っています。 OpenAIは、AIの能力を人間のレベルに近づける研究の最前線を走り続けています。

会社HP:https://openai.com/

サービスURL:https://chatgpt.com/

Google (Alphabet):Gemini

Google(Alphabet傘下)は、高性能なマルチモーダルAI「Gemini」ファミリーを開発しています。 Geminiは、テキスト、画像、音声、動画、コードを統合的に扱うことができ、非常に高度な推論能力を持つことが特徴です。

Geminiは、Googleの検索エンジンや広告、クラウドサービス(Google Cloud)など、同社のあらゆる製品に組み込まれています。 「Gemini 2.5」では、思考(Thinking)機能が搭載され、応答の正確性が大幅に強化されており、次世代のAIアシスタントとしてビジネス活用が期待されています。

会社HP:https://google.com/

サービスURL:https://gemini.google.com/

Anthropic:Claude 3

Anthropic(アンソロピック)は、「Claude 3」ファミリーで知られるAI企業です。 OpenAIの元メンバーによって設立され、「AIの安全性」を最重要視した開発哲学を持っています。 Claude 3は、高い性能と安全性を両立させたモデルとして評価されています。

特に「Claude 3 Sonnet」や「Opus」は、長文のPDFや技術文書の読み込み・要約能力に優れており、ビジネス文書の処理や分析に強みを発揮します。 自然で滑らかな日本語の出力にも定評があり、日本国内でも利用が拡大しています。

会社HP:https://www.anthropic.com/

サービスURL:https://claude.ai/

xAI:Grok 4

xAIは、イーロン・マスク氏によって設立されたAI企業で、「Grok」モデルを開発しています。 Grokは、リアルタイムの情報を参照する能力に強みを持ち、特にX(旧Twitter)の膨大なデータにアクセスできる点が大きな特徴です。

Grok 4は、最新の時事ネタや世の中のトレンドに基づいた回答を得意としており、他のAIモデルとは一線を画します。 ユーモアを交えた独自の対話スタイルも特徴の一つで、マーケティングリサーチや最新情報のキャッチアップなど、速度が求められる分野での活用が期待されています。

会社HP:https://x.ai/

サービスURL:https://x.ai/grok/

Mistral AI:Mistral Large, Mixtralモデル

フランス・パリを拠点とするMistral AIは、高性能かつオープンソースなモデルを開発することで急速に存在感を高めている企業です。 「Mistral Large」や、複数の専門モデルを組み合わせた「Mixtral」モデルを提供しています。

Mistral AIのモデルは、オープンソースでありながら商用トップレベルの性能を持つ点が評価されています。 これにより、企業は自社のサーバー上でAIを自由にカスタマイズし、低コストで運用することが可能になります。 AI開発の透明性と柔軟性を重視する企業にとって、重要な選択肢となっています。

会社HP:https://mistral.ai/

サービスURL:https://chat.mistral.ai/

Meta:Llama 3

Meta(旧Facebook)は、オープンソースの大規模言語モデル「Llama 3」を開発しました。 Llama 3は、その高い性能とオープンなライセンスにより、世界中の開発者コミュニティや企業によるAI開発を加速させています。

Metaは、自社のFacebookやInstagramといったサービスでの活用はもちろん、モデルを広く公開することでAIエコシステム全体の発展に貢献しています。 企業はLlama 3を基盤として、自社専用のチャットボットや翻訳ツールなどを自由に構築・展開することが可能です。

会社HP:https://about.meta.com/

サービスURL:https://ai.meta.com/

Microsoft:Copilot

Microsoftは、「Copilot」ブランドのもと、生成AIを同社のあらゆる製品・サービスに統合しています。 Windows OS、Officeソフト(Word, Excel, PowerPoint)、開発環境(GitHub)、検索エンジン(Bing)など、ビジネスの現場で不可欠なツールにAIが組み込まれました。

Copilotは、OpenAIの最新モデル(GPT-4など)をMicrosoftのセキュアなAzure基盤上で利用できる点が強みです。 これにより、企業は日常的に使うツール上でAIの支援を受け、文書作成、データ分析、メール対応などの生産性を劇的に向上させることができます。

会社HP:https://www.microsoft.com/

サービスURL:https://copilot.microsoft.com/

Apple:Apple Intelligence

Appleは、iPhoneやMacなどの自社デバイスに最適化されたパーソナルインテリジェンスシステム「Apple Intelligence」を発表しました。 デバイス上の個人情報を理解し、ユーザーの文脈に沿った高度なサポートを提供することを目指しています。

Apple Intelligenceは、文章の校正・要約、写真の検索、タスクの自動化などをOSレベルで実現します。 特に、ユーザーのプライバシー保護を最優先する設計(オンデバイス処理とプライベートクラウドコンピューティング)が特徴で、個人の生産性を高める最も身近なAIとして期待されています。

会社HP:https://www.apple.com/jp/

サービスURL:https://www.apple.com/jp/apple-intelligence/

海外の画像,動画生成AI企業8社

続いて、テキストから高品質な画像や動画を生成するAIモデルで世界をリードする、海外の企業を8社紹介します。

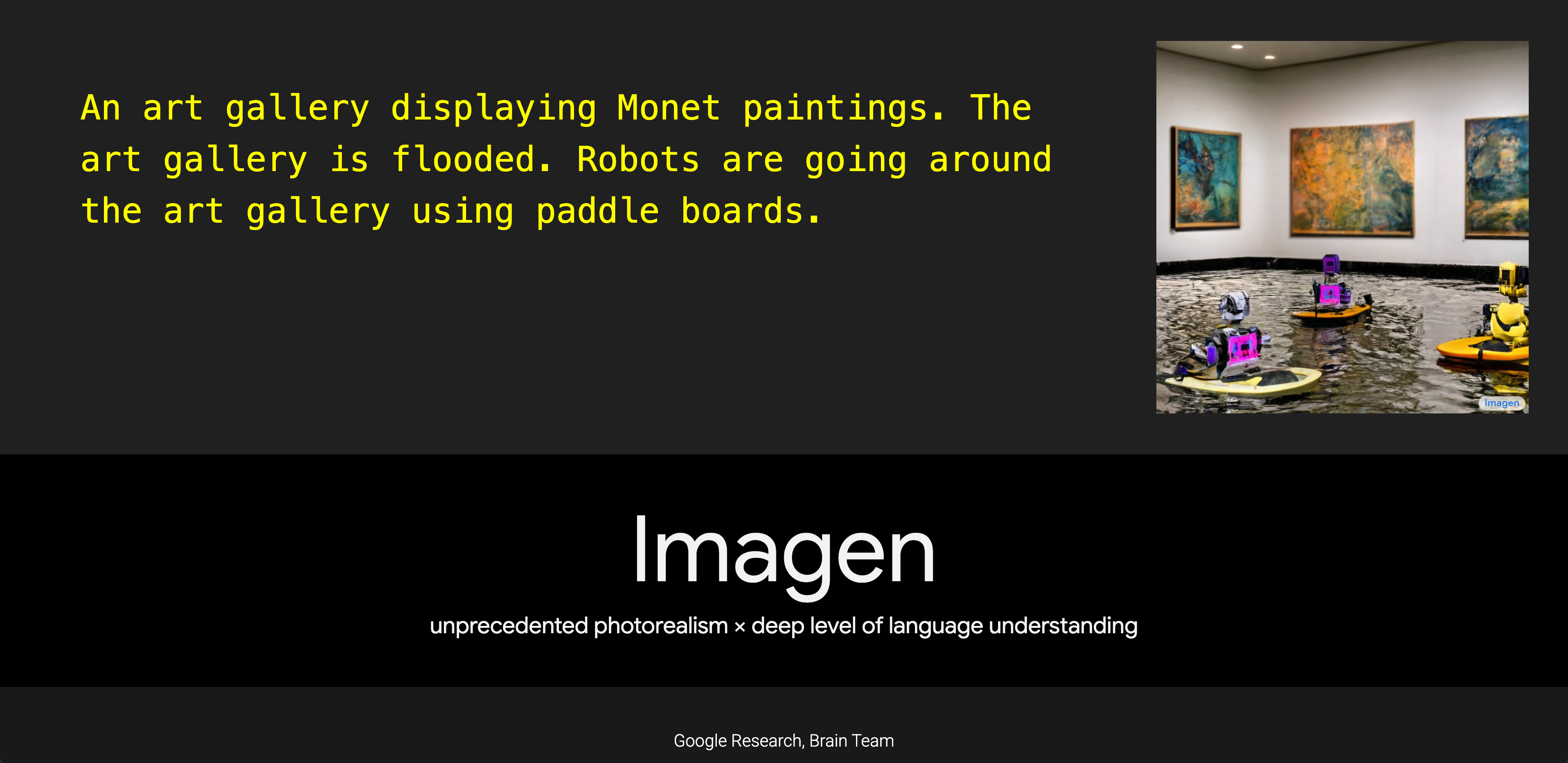

- Google (Alphabet):Imagen

- Stability AI:Stable Diffusion

- Midjourney:Midjourney

- Runway:Gen-2

- Pika:Pika 1.0

- ElevenLabs:ElevenLabs

- Perplexity AI:Perplexity

- Jasper:Jasper

これらの技術は、広告、デザイン、エンターテイメント業界に革命をもたらしています。 ※一部、音声生成(ElevenLabs)やAI検索(Perplexity)、テキスト生成(Jasper)を含むが、クリエイティブ分野で広く使われる企業として紹介する。

| 会社名 | AIツール名 | 生成AIツールカテゴリ | 特徴 | できること | 会社公式HP |

| Google (Alphabet) | Imagen (イマジェン) | 画像生成 | Googleが開発した高品質な画像生成AI。プロンプトの意図を忠実に反映し、リアルな質感やテキストの描画を得意とする。 | テキストからの画像生成、画像の編集(インペインティング、アウトペインティング)。 | https://imagen.research.google/ |

| Stability AI | Stable Diffusion | 画像生成 | オープンソースの画像生成AIモデル。カスタマイズ性(追加学習)が非常に高く、多くの派生ツールが存在。 | テキストからの画像生成、画像から画像への変換(i2i)、ControlNetによる精密な構図制御。 | https://stability.ai/ |

| Midjourney | Midjourney (ミッドジャーニー) | 画像生成 | 芸術的・高品質な画像生成に特化。Discord上で利用する独自のUIを持つ(Web版も提供開始)。 | 高解像度でアーティスティックなイラスト生成、写実的な画像生成、プロンプトの拡張。 | https://www.midjourney.com/ |

| Runway | Gen-2 | 動画生成 | テキストや画像から動画を生成するAIの先駆者。多彩な編集機能(マジックツール)も搭載。 | テキスト to 動画、画像 to 動画、既存動画のスタイル変換、動画の一部消去・編集。 | https://runwayml.com/ |

| Pika | Pika 1.0 (ピカ) | 動画生成 | 高品質な動画生成と編集機能に強み。プロンプトで動画のスタイルや動きを細かく制御可能。 | テキスト to 動画、画像 to 動画、動画の特定領域の編集(衣装変更など)、アスペクト比の変更。 | https://pika.art/ |

| ElevenLabs | ElevenLabs | 音声生成 | 非常に自然で感情豊かなAI音声合成が特徴。自身の声をクローンする機能(Voice Cloning)も提供。 | テキスト読み上げ(ナレーション)、多言語の音声吹き替え、声質変換、AIアクターによる演技。 | https://elevenlabs.io/ |

| Perplexity AI | Perplexity (パープレキシティ) | AI検索 | 対話型のAI検索エンジン。情報源(引用元)を明示し、網羅的で正確な回答を生成することに特化。 | Web検索、情報収集、論文や記事の要約、関連質問の提示。 | https://www.perplexity.ai/ |

| Jasper | Jasper (ジャスパー) | テキスト生成 | マーケティング・ビジネス文書に特化したAIライティングツール。豊富なテンプレートとブランドボイス機能が強み。 | ブログ記事、広告コピー、SNS投稿、プレスリリース、SEOコンテンツの作成。 | https://www.jasper.ai/ |

Google (Alphabet):Imagen

Googleが開発した「Imagen」は、非常に高品質でリアルな画像を生成できるAIモデルです。 特に、入力されたテキスト(プロンプト)の意図を正確に理解し、複雑な構図や詳細な指示にも忠実に従う能力が高いと評価されています。

Imagen 4 Ultraなどの最新モデルは、Google AI Studioなどを通じて利用でき、プロフェッショナルなクリエイティブ制作にも耐えうるクオリティを提供します。 広告素材の作成や、製品デザインのモックアップなど、ビジュアルが重要なビジネスシーンでの活用が進んでいます。

Google (Alphabet) 会社HP:https://google.com/

サービスURL:https://imagen.research.google/

Stability AI:Stable Diffusion

Stability AIは、オープンソースの画像生成AI「Stable Diffusion」を開発・提供する企業です。 オープンソースであるため、世界中の開発者がモデルを自由に利用・改変でき、爆発的なスピードで技術革新が進みました。

Stable Diffusionは、個人のPC上でも動作させることが可能で、無数の派生モデルや専用ツールがコミュニティによって生み出されています。 企業は、この技術を基に自社独自の画像生成サービスを構築したり、デザイン業務に組み込んだりするなど、柔軟な活用が可能です。

会社HP:https://stability.ai/

サービスURL:https://stability.ai/stable-diffusion

Midjourney:Midjourney

Midjourneyは、Discordというチャットツール上で動作する、非常にアーティスティックで高品質な画像生成AIサービスです。 簡単なテキストコマンドを入力するだけで、プロのイラストレーターが描いたような、あるいは写真のようにリアルな画像を生成できます。

その圧倒的なビジュアル品質から、特にアーティスト、デザイナー、ゲーム開発者の間で絶大な人気を誇っています。 有料プランでは商用利用も可能であり、コンセプトアートの作成、広告ビジュアルの制作、Webデザインの素材生成など、幅広いクリエイティブ分野で活用されています。

会社HP:https://www.midjourney.com/

サービスURL:https://www.midjourney.com/

Runway:Gen-2

Runwayは、AIによる動画編集・生成プラットフォームを提供する企業です。 特に「Gen-2」モデルは、テキストや既存の画像から、高品質で滑らかな動画クリップを生成する能力で注目を集めています。

この技術は、映像制作の常識を変えつつあります。 高価な機材や専門的な編集スキルがなくても、アイデア次第でプロ並みの映像コンテンツを作成できます。 短編映画の制作、マーケティング用のプロモーションビデオ、SNS向けのショート動画など、動画コンテンツ制作のあらゆる場面で活用が始まっています。

会社HP:https://runwayml.com/

サービスURL:https://runwayml.com/

Pika:Pika 1.0

Pikaもまた、テキストや画像から動画を生成するAIサービスで急速に成長している企業です。 「Pika 1.0」は、生成される動画のクオリティと表現力の高さでRunwayと並び称されています。 キャラクターの一貫性を保ったまま異なるシーンを生成するなど、高度な制御が可能です。

Pikaは、特にクリエイターや個人が手軽に動画表現を行うためのツールとして人気を集めています。 直感的なインターフェースで、誰でも簡単にアニメーションや実写風の動画を生成でき、SNSコンテンツやプレゼンテーション資料の質を向上させることができます。

会社HP:https://pika.art/

サービスURL:https://pika.art/

ElevenLabs:ElevenLabs

ElevenLabsは、非常にリアルで感情豊かなAI音声を生成する技術で知られる企業です。 テキストを入力するだけで、自然なイントネーションのナレーションを生成できるほか、自身の声をクローンして多言語で話させる「ボイスクローン」機能も提供しています。

この技術は、動画制作、オーディオブック、ポッドキャスト、ゲームキャラクターの音声など、多岐にわたる分野で活用されています。 2025年には日本法人も設立され、日本語対応も進んでおり、国内での利用が急速に拡大しています。

ElevenLabs 会社HP:https://elevenlabs.io/

サービスURL:https://elevenlabs.io/

Perplexity AI:Perplexity

Perplexity AIは、従来の検索エンジンとは異なる「回答エンジン」として設計されたAIサービスです。 ユーザーが質問を投げかけると、AIがWeb上の最新情報を検索・分析し、要約された回答と情報源(引用元)を提示します。

このサービスは、情報収集やリサーチの効率を劇的に高めます。 複数のWebサイトを自分で見比べる手間を省き、AIが信頼できる情報源に基づいて整理した「答え」を直接提供してくれます。 ビジネスパーソンのリサーチ業務や、学生の学習支援など、正確な情報が求められる場面で非常に有用です。

会社HP:https://www.perplexity.ai/

サービスURL:https://www.perplexity.ai/

Jasper:Jasper

Jasperは、マーケティングやビジネスコンテンツの作成に特化したAIライティングアシスタントです。 ブログ記事、広告コピー、SNS投稿、メール文面など、ビジネスに必要なあらゆるテキストを高品質かつブランドのトーンに合わせて生成します。

Jasperは、単なるテキスト生成に留まらず、SEO対策やコンバージョン率の向上を意識したコンテンツ作成を支援する機能が豊富です。 世界中の多くの企業で導入されており、マーケティングチームの生産性向上とコンテンツの質的改善に大きく貢献しています。

会社HP:https://www.jasper.ai/

サービスURL:https://www.jasper.ai/

日本の生成AI企業活用事例8社(製造業界)

ここでは、日本の製造業界において、生成AI企業と連携し、業務プロセスや製品開発にAIを活用している具体的な事例を8社紹介します。

- サントリーホールディングス株式会社

- オムロン株式会社

- パナソニック コネクト株式会社

- 旭鉄工株式会社

- 日本コカ・コーラ株式会社

- アサヒビール株式会社

- 六甲バター株式会社

- トヨタ自動車株式会社

製造業では、品質管理、生産ラインの最適化、研究開発、需要予測など、多様な分野でAIの活用が進んでいます。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| サントリーホールディングス株式会社 | 全社的な生成AI(Azure OpenAI Service)活用を推進。「Suntory AI Chat」を導入し、約2万人のグループ社員が企画書作成、情報収集、翻訳などに利用し業務効率化。 | https://www.suntory.co.jp/ |

| オムロン株式会社 | 独自のLLM(RAG)を構築し、社内文書(技術レポート、マニュアルなど)を学習。専門的な問い合わせ対応や、技術情報の検索・要約に活用し、研究開発の効率化を推進。 | https://www.omron.com/jp/ja/ |

| パナソニック コネクト株式会社 | Microsoftの「Copilot」を国内最大規模(約1.2万人)で導入。資料作成、議事録要約、コーディング支援などに活用し、全社の業務効率化と生産性向上を目指す。 | https://connect.panasonic.com/jp-ja/ |

| 旭鉄工株式会社 | 独自のAIによる生産管理システムを開発・運用。IoTで収集した稼働データをAIが分析し、生産ラインの異常検知や稼働率改善、不良品予測などに活用。 | https://www.asahi-tekko.co.jp/ |

| 日本コカ・コーラ株式会社 | 生成AIを活用したマーケティング施策を実施。AI(ChatGPTや画像生成AI)を用いて、新商品のキャッチコピー案や広告クリエイティブの生成を高速化・多様化。 | https://www.cocacola.jp/ |

| アサヒビール株式会社 | Azure OpenAI Serviceを活用し、全社員約9,000人向けにAIチャットサービスを導入。企画書のたたき台作成、情報収集、翻訳などで活用し、創造的な業務時間を創出。 | https://www.asahibeer.co.jp/ |

| 六甲バター株式会社 | 需要予測AIを導入。過去の販売実績や天候、トレンドなどのデータをAIが分析し、製品(QBBチーズなど)の精緻な需要予測を行い、食品ロス削減と在庫最適化を図る。 | https://www.qbb.co.jp/ |

| トヨタ自動車株式会社 | 生成AI(LLM)を活用し、設計・開発業務の効率化を推進。膨大な設計文書や技術レポートをAIに学習させ、検索や要約、技術的なアイデア出しを支援。 | https://global.toyota/jp/ |

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングスは、全社的に生成AIの活用を推進しています。 例えば、社内問い合わせ対応のチャットボットや、マーケティング資料の作成支援などにMicrosoftのAzure OpenAI Serviceを活用しています。 機密情報を守りながら、従業員がAIのメリットを享受できる環境を整備しています。

また、研究開発部門では、AIを活用して膨大な論文や特許情報を分析し、新製品のアイデア創出や開発プロセスの効率化を図っています。 AIを単なるツールとしてではなく、イノベーションを生み出すためのパートナーとして位置づけています。

会社HP:https://www.suntory.co.jp/

オムロン株式会社

制御機器大手のオムロンは、製造現場の自動化と品質向上にAI技術を積極的に活用しています。 特に、熟練技術者の「匠の技」をAIに学習させ、外観検査や異常検知のプロセスを自動化する取り組みに注力しています。

生成AIを活用し、正常な製品画像を学習させるだけで、未知の不良品を高精度で検出するシステムなどを開発。 これにより、検査精度の向上と人手不足の解消を両立させています。 AI技術を自社のコアコンピタンスである「センシング&コントロール+Think」に組み込み、製造業の未来をリードしています。

会社HP:https://www.omron.com/jp/ja/

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクトは、自社のサプライチェーン管理やソフトウェア開発プロセスに生成AIを導入しています。 特に、現場の従業員が自らAIを活用して業務を改善できる環境づくりに力を入れており、全社的なAIリテラシーの向上を図っています。

具体的な活用例として、AIによる仕様書や設計書の自動生成、ソースコードのレビュー支援などがあります。 これにより、開発スピードの向上と品質の担保を実現しています。 また、AIチャットボットを導入し、社内システムの操作方法や規定に関する問い合わせ業務を自動化しています。

会社HP:https://connect.panasonic.com/jp-ja/

旭鉄工株式会社

愛知県にある自動車部品メーカーの旭鉄工は、AIとIoTを活用した「スマートファクトリー」化の先駆者として知られています。 古い生産設備にも安価なセンサーを取り付け、稼働状況をリアルタイムでデータ化し、AIで分析しています。

AIは、設備の停止予知や生産ラインのボトルネック特定に活用されています。 例えば、プレス機の異常な音や振動をAIが検知し、故障する前にメンテナンスを促すことで、ラインの停止時間を最小限に抑えています。 中小製造業でありながら、AIを駆使して劇的な生産性向上を実現したモデルケースとなっています。

会社HP:https://www.asahi-tekko.co.jp/

日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラでは、マーケティングや広告クリエイティブの制作プロセスに生成AIを導入しています。 AIを活用して、新商品のキャッチコピー案を大量に生成したり、広告バナーのデザインパターンを自動で作成したりしています。

これにより、クリエイティブのA/Bテストを効率的に行い、より消費者に響く広告を迅速に展開することが可能になりました。 また、AIによる市場トレンドの分析や需要予測も行い、製品の生産計画や在庫管理の最適化にも役立てています。 データとAIを駆使した、スピーディーなマーケティング活動を実践しています。

アサヒビール株式会社

アサヒビールは、ビールの製造工程における品質管理や、新製品開発にAIを活用しています。 ビールの醸造プロセスは非常に複雑で、温度や時間、原材料の微妙な違いが味に影響しますが、AIがこれらの膨大なデータを分析し、最適な醸造条件を提案します。

また、熟練の職人が持つ「官能評価(味や香りの評価)」のノウハウをAIに学習させ、品質の安定化を図る取り組みも進めています。 伝統的な職人技と最先端のAI技術を融合させることで、高品質な製品の安定供給と、革新的な新製品の開発を両立させています。

会社HP:https://www.asahibeer.co.jp/

六甲バター株式会社

「QBBチーズ」で知られる六甲バターは、AIを活用した需要予測システムの導入を進めています。 天候、曜日、過去の販売実績、さらにはSNS上のトレンドなど、多様なデータをAIが分析し、製品ごとの精度の高い需要予測を行います。

これにより、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による食品ロスの削減を目指しています。 特に、賞味期限が短いチーズ製品において、AIによる精密な需要予測は、収益性の向上とサステナビリティの実現に直結する重要な取り組みとなっています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、自動運転技術の研究開発はもちろん、設計、生産、販売に至るあらゆるプロセスでAI活用を推進しています。 例えば、車両設計の初期段階でAIを用いたシミュレーションを行い、衝突安全性や空力特性を最適化し、開発期間を短縮しています。

また、生産ラインでは、AIによる画像認識で部品の組み付けミスや微細なキズを瞬時に検知し、品質管理を徹底しています。 「ジャストインタイム」で知られるトヨタ生産方式(TPS)にAIを組み込むことで、さらなる効率化と高品質を追求し続けています。

会社HP:https://global.toyota/jp/

日本の生成AI企業活用事例6社(金融業界)

金融業界では、セキュリティとコンプライアンスを確保しつつ、顧客サービスの向上やリスク管理のために生成AIの活用が進んでいます。

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

- 株式会社三菱UFJ銀行

- 株式会社横浜銀行

- 株式会社七十七銀行

- 三菱UFJニコス株式会社

- 株式会社みずほフィナンシャルグループ

ここでは、日本の主要な金融機関における生成AIの活用事例を6社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | Azure OpenAI Serviceを活用し、SMBCグループ全社(約10万人)で生成AIチャットを導入。資料作成、議事録要約、アイデア出しなどに活用し、生産性向上を目指す。 | https://www.smfg.co.jp/ |

| 株式会社三菱UFJ銀行 | 独自の対話型AI「MINORI」(GPT-4ベース)を全行員向けに導入。情報検索、文章作成、翻訳、プログラミング支援などに活用し、業務効率化とサービス品質向上を推進。 | https://www.bk.mufg.jp/ |

| 株式会社横浜銀行 | 行内チャットボットに生成AI(GPT)を導入。行内規定やマニュアルに関する問い合わせ対応を自動化し、行員の業務負担を軽減。RAG技術で回答精度を担保。 | https://www.boy.co.jp/ |

| 株式会社七十七銀行 | 全行員を対象にAzure OpenAI Service基盤のAIチャットを導入。企画書の草案作成、情報収集、メール文作成などに活用し、定型業務の時間を削減。 | https://www.77bank.co.jp/ |

| 三菱UFJニコス株式会社 | コールセンター業務に音声認識AIと要約AI(LLM)を導入。顧客との通話内容をリアルタイムでテキスト化し、応対履歴(VOC)を自動要約することで、オペレーターの業務を効率化。 | https://www.cr.mufg.jp/ |

| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | グループ全社(約4.7万人)にAzure OpenAI Serviceを活用したAIチャットを導入。アイデア創出、リサーチ、資料作成などに活用。また、システム開発におけるコード生成・レビューにも利用。 | https://www.mizuho-fg.co.jp/ |

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、全社的な生成AI活用をいち早く打ち出し、グループ全体で約5万人規模の従業員が利用できるセキュアなAI環境を構築しました。 Microsoft Azure OpenAI Serviceを活用し、社内文書の作成、要約、翻訳、アイデア出しなどにAIを用いています。

この取り組みにより、日常業務の効率化はもちろん、行員のAIスキル向上も促進しています。 また、顧客向けのサービス開発にもAIを活用し、よりパーソナライズされた金融商品の提案や、資産運用アドバイスの高度化を目指しています。

株式会社三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行は、生成AIの活用を「守り」と「攻め」の両面で進めています。 「守り」の面では、AIを活用して膨大な量の取引データを監視し、マネーロンダリングや不正利用の検知精度を高めています。 「攻め」の面では、AIチャットボットによる顧客からの問い合わせ対応の自動化や、行内の情報検索システムの高度化に取り組んでいます。

特に、行員が内規やマニュアルを検索する際に、AIが自然言語での質問を理解し、的確な回答を提示することで、業務の迅速化とミスの削減に貢献しています。

株式会社横浜銀行

横浜銀行は、地域金融機関として、顧客サービスの向上と行員の業務効率化のためにAI活用を推進しています。 例えば、AIを活用した融資審査モデルを導入し、従来の審査では見落とされがちだった企業の潜在的な成長性などを評価し、より柔軟な資金提供を目指しています。

また、行内ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAIを組み合わせ、定型的な事務作業の自動化を進めています。 これにより創出された時間を、顧客との対話やコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に振り向けています。

株式会社七十七銀行

宮城県を拠点とする七十七銀行は、AI-OCR(光学的文字認識)とAIを組み合わせ、手書きの帳票処理の自動化に取り組んでいます。 顧客が記入した申込書や伝票をAIが読み取り、自動でデータ化することで、事務処理の時間を大幅に削減し、入力ミスを防いでいます。

また、AIチャットボットを導入し、ホームページ上での顧客からの一般的な質問(口座開設の方法、ATMの場所など)に24時間365日対応できるようにしました。 これにより、顧客の利便性を高めるとともに、コールセンターの負担軽減も実現しています。

会社HP:https://www.77bank.co.jp/

三菱UFJニコス株式会社

クレジットカード大手の三菱UFJニコスは、AIを活用した不正検知システム(FDS)の高度化に注力しています。 AIが数百万件の取引データをリアルタイムで分析し、過去の不正パターンと異なる「通常とは違う」利用を瞬時に検知します。

これにより、カードの不正利用を未然に防ぎ、顧客の資産を保護しています。 また、AIによる顧客の利用動向分析に基づき、個々のライフスタイルに合わせた最適なキャンペーンを提案するなど、マーケティング活動の高度化にもAIを活用しています。

株式会社みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループは、グループ横断で生成AIの活用を検討・推進しています。 特に、市場動向の分析やリサーチ業務の効率化にAIを活用しています。 AIが世界中のニュースや経済レポートを瞬時に収集・要約し、アナリストやトレーダーに提供することで、迅速な意思決定を支援します。

また、システム開発部門では、AIによるコード生成やテストの自動化を導入し、開発サイクルの高速化を図っています。 金融機関としての高いセキュリティ基準を満たしながら、AIの力を最大限に活用する体制を構築しています。

会社HP:https://www.mizuho-fg.co.jp/

日本の生成AI企業活用事例4社(建設・運輸業界)

建設・運輸業界は、人手不足や安全管理といった深刻な課題を抱えており、その解決策として生成AIの活用が期待されています。

- 西松建設株式会社

- 株式会社大林組

- 株式会社竹中工務店

- 株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ

ここでは、これらの業界におけるAI活用事例を4社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 西松建設株式会社 | 全社的に「ChatGPT」および「Azure OpenAI Service」を導入。積算業務や技術提案書作成など、専門領域での活用を検証・推進し、業務効率化と生産性向上を図る。 | https://www.nishimatsu.co.jp/ |

| 株式会社大林組 | 建設現場の画像認識AIを開発・導入。現場の映像をAIが解析し、作業員の安全帯不使用や危険エリアへの侵入を検知。また、LLMによる技術文書検索システムも導入。 | https://www.obayashi.co.jp/ |

| 株式会社竹中工務店 | 設計・施工図面のAIによる自動チェックシステムを導入。過去の図面データをAIに学習させ、設計図の不整合や法的要件の抜け漏れを自動検出。LLMによる社内文書検索も活用。 | https://www.takenaka.co.jp/ |

| 株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ | コールセンター業務にAIを導入。顧客からの問い合わせ内容をAIが分析・分類し、適切なオペレーターへ振り分け。また、FAQの自動応答にも生成AIを活用。 | https://www.jrw-cr.co.jp/ |

西松建設株式会社

西松建設は、建設現場の安全性向上と生産性向上のためにAIを導入しています。 例えば、現場に設置したカメラの映像をAIがリアルタイムで解析し、作業員がヘルメットを着用していない、あるいは危険区域に立ち入っているといった状況を自動で検知し、警告を発するシステムを運用しています。

また、生成AIを活用して、日々の膨大な作業報告書や安全点検記録を自動で要約・分類し、管理業務を効率化しています。 これにより、現場監督者の負担を軽減し、より重要な安全管理や工程管理に集中できる環境を整えています。

会社HP:https://www.nishimatsu.co.jp

株式会社大林組

大林組は、建設プロジェクトの設計・施工計画の最適化にAIを活用しています。 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)と呼ばれる3D設計データとAIを連携させ、資材の最適な配置計画や、工期を短縮するための効率的な作業手順をAIがシミュレーションします。

また、AIによる画像認識技術を用いて、コンクリートのひび割れや鉄筋の配置状況などを自動で点検するシステムも開発しています。 これにより、従来は目視で行っていた検査の精度と速度を大幅に向上させ、建設物の品質確保に貢献しています。

会社HP:https://www.obayashi.co.jp/

株式会社竹中工務店

竹中工務店は、熟練技能者の技術継承と現場の自律化にAIを活用しています。 例えば、溶接や左官といった高度なスキルを持つ職人の動きをAIが学習し、その技術をロボットで再現する研究開発を進めています。

また、建設現場で稼働する複数の建設機械やロボットをAIが協調制御し、自律的に作業を進める「自律型建設システム」の構築を目指しています。 これにより、深刻化する人手不足に対応しつつ、24時間体制での施工による工期短縮と安全性の向上を図っています。

会社HP:https://www.takenaka.co.jp/

株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ

JR西日本カスタマーリレーションズは、駅やコールセンターでの顧客対応品質の向上と効率化のためにAIを活用しています。 AIチャットボットを導入し、列車の運行情報やきっぷの購入方法といった定型的な問い合わせに自動で応答しています。

さらに、コールセンターではAIによる音声認識システムを活用。 顧客との通話内容をリアルタイムでテキスト化し、AIが関連するマニュアルやFAQをオペレーターの画面に表示することで、迅速かつ正確な案内をサポートしています。 AIの支援により、オペレーターの負担を軽減し、より複雑な相談に丁寧に対応する時間を確保しています。

日本の生成AI企業活用事例8社(IT・通信・サービス・小売業界)

顧客接点が多く、変化の速いIT・通信・サービス・小売業界では、顧客体験の向上や業務の自動化のためにAI活用が不可欠となっています。

- 株式会社学研ホールディングス

- 株式会社ビズリーチ

- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

- KDDI株式会社

- 株式会社ベネッセホールディングス

- LINEヤフー株式会社

- NTTドコモビジネス株式会社

- 株式会社パルコ

ここでは、これらの業界での先進的なAI活用事例を8社紹介します。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 株式会社学研ホールディングス | 教育分野での生成AI活用を推進。Azure OpenAI Serviceを利用し、AIが学習コンテンツを自動生成するシステムや、対話型AIによる学習サポートサービスの開発を進める。 | https://ghd.gakken.co.jp/ |

| 株式会社ビズリーチ | 採用管理システム(HRMOS)に生成AIを組み込み。求人票の自動生成や、候補者へのスカウトメール文面のAIによる提案機能を提供し、人事担当者の業務を効率化。 | https://www.bizreach.co.jp/ |

| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 全社員約9,000人を対象に、セキュリティを強化したAIチャットボット(ChatGPTベース)を導入。商品企画のアイデア出し、店舗運営に関する情報検索、資料作成などに活用。 | https://www.sej.co.jp/ |

| KDDI株式会社 | 独自のLLM(KDDI LLM)を開発し、法人向けに提供。また、全社員向けに生成AIチャットを導入し、業務効率化を推進。コールセンターの応対支援にもAIを活用。 | https://www.kddi.com/ |

| 株式会社ベネッセホールディングス | 「進研ゼミ」にAI学習アシスタントを導入。「AI学習コーチ」が学習計画の相談や質問に回答。また、生成AIを活用し、教材やテスト問題の作成を効率化。 | https://www.benesse-hd.co.jp/ |

| LINEヤフー株式会社 | 全社員約2.8万人に生成AIチャットを導入。LINEサービスやYahoo!JAPANの機能開発、マーケティング、カスタマーサポート業務の効率化に活用。 | https://www.lycorp.co.jp/ja/ |

| NTTドコモビジネス株式会社 | 法人向けに「ドコモビジネス ChatGPT」を提供。NTT開発のLLM「tsuzumi」と連携し、セキュリティを担保した形での業務利用(文章作成、要約、翻訳など)を支援。 | https://www.docomo.ne.jp/biz/ |

| 株式会社パルコ | 店舗開発業務にAIを活用。AIが商圏データ(人流、競合、地域特性など)を分析し、新規出店候補地の評価や、最適なテナント構成(MD)の立案を支援。 | https://www.parco.co.jp/ |

株式会社学研ホールディングス

学研ホールディングスは、教育分野におけるAI活用を推進しています。 AIを搭載したデジタル教材を開発し、生徒一人ひとりの理解度や学習進捗に合わせて、最適な問題や解説を提供する「アダプティブ・ラーニング」を実現しています。

また、生成AIを活用して、教材の作成や問題の採点業務を効率化しています。 AIが学習指導要領に基づいた問題案を自動生成したり、記述式の回答を採点・添削したりすることで、教師や編集者の負担を軽減。 これにより、教育の質の向上と個別最適化を両立させています。

会社HP:https://ghd.gakken.co.jp/

株式会社ビズリーチ

HRテック企業であるビズリーチは、採用・人事業務の効率化と高度化のためにAIを活用しています。 AIが膨大な求職者のレジュメと企業の求人票を分析し、最適なマッチング候補を推薦するシステムを構築しています。

これにより、採用担当者は候補者探しの時間を大幅に短縮でき、より戦略的な採用活動に注力できます。 また、生成AIを活用して、求人票の魅力的なコピーを自動生成したり、スカウトメールの文面をパーソナライズしたりするなど、採用の精度を高める取り組みも進めています。

会社HP:https://www.bizreach.co.jp/

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

セブン‐イレブン・ジャパンは、AIを活用した発注・在庫管理システムの高度化に取り組んでいます。 各店舗の過去の販売データに加え、天候、近隣のイベント情報、SNSのトレンドなどをAIが総合的に分析し、商品ごとの最適な発注量を自動で算出します。

このAIによる需要予測は、販売機会の損失(欠品)を防ぐと同時に、食品ロス(廃棄)の削減にも大きく貢献しています。 膨大なデータを扱うコンビニエンスストアの運営において、AIは経営効率を最大化するための重要な基幹技術となっています。

KDDI株式会社

KDDIは、通信インフラの運用保守から顧客サポート、さらには新規事業創出まで、幅広くAIを活用しています。 特に、顧客サポートセンターではAIを導入し、問い合わせ内容をAIが分析してオペレーターを支援したり、チャットボットで自己解決を促したりしています。

また、KDDIはRAG(検索拡張生成)と呼ばれる技術を活用し、社内の膨大な技術文書やマニュアルをAIが学習。 従業員が自然言語で質問するだけで、必要な情報を即座に引き出せるシステムを構築し、業務効率化を推進しています。

株式会社ベネッセホールディングス

「進研ゼミ」などで知られるベネッセホールディングスは、教育領域における長年の知見とAIを組み合わせ、個別最適化された学習体験を提供しています。 AIが子供たちの解答プロセスや間違え方を分析し、一人ひとりの「つまずきの原因」を特定。 その生徒専用の復習問題や解説動画を提供します。

また、生成AIを活用して、英語のスピーキング練習ができるAI会話パートナーや、記述問題の自動添削システムなどを開発。 AIを「良き伴走者」として活用し、子供たちの学習意欲と学力向上を支援しています。

会社HP:https://www.benesse-hd.co.jp/

LINEヤフー株式会社

LINEヤフーは、検索、ニュース、Eコマース、メッセージングアプリなど、同社が提供する多様なサービスにAI技術を深く組み込んでいます。 例えば、LINEのAIチャットボット、Yahoo!ニュースのパーソナライズド記事推薦、Yahoo!ショッピングの商品検索最適化などに活用されています。

また、自社でも大規模言語モデルの開発を進めており、日本の文化や言語特性に最適化されたAIの開発に注力しています。 膨大なユーザーデータを活用し、日常生活のあらゆる場面でAIによる利便性向上を目指しています。

会社HP:https://www.lycorp.co.jp/ja/

NTTドコモビジネス株式会社

NTTドコモビジネスは、法人向けにセキュアな生成AIソリューションを提供しています。 NTTが開発したLLM「tsuzumi」などを活用し、企業の機密情報を守りながら業務効率化を実現するサービスを展開しています。

具体的な活用事例として、富士フイルムビジネスイノベーションと共同で、契約書や提案書といった非構造化データをAIが分析・構造化するソリューションを開発しています。 これにより、法務チェックの効率化や、過去の提案資産の有効活用が可能になります。 企業のDXをAIで強力にサポートしています。

会社HP:https://www.docomo.ne.jp/biz/

株式会社パルコ

商業施設を運営するパルコは、AIを活用して顧客体験の向上とテナント運営の支援を行っています。 館内に設置したカメラの映像をAIが分析し、顧客の動線や属性、どの店舗に興味を示したかといったデータを収集。 このデータを分析し、フロア構成の最適化や効果的なプロモーション施策に役立てています。

また、AIを活用したデジタルサイネージを導入し、顧客の年齢や性別をAIが瞬時に判別して、その人に最適な広告を表示するといったパーソナライズドマーケティングも実践しています。

日本の生成AI企業活用事例2社(その他)

最後に、上記以外の業界(食品、研究機関)におけるユニークな生成AI活用事例を2社紹介します。

- 江崎グリコ株式会社

- 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

これらの事例は、AIの応用範囲の広さを示しています。

| 会社名 | 概要 | 会社公式HP |

| 江崎グリコ株式会社 | マーケティング業務などに生成AIを活用。「Copilot for Microsoft 365」を導入し、アイデア創出や資料作成の効率化を図り、創造的な業務への時間配分を増やす取り組みを推進。 | https://www.glico.com/jp/ |

| 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 農業分野でのAI活用を研究。ドローンで撮影した圃場(ほじょう)の画像をAIが解析し、作物の生育状況や病害虫の発生を診断。スマート農業の技術開発を推進。 | https://www.naro.go.jp/ |

江崎グリコ株式会社

江崎グリコは、AIを活用した商品開発とマーケティングの革新に取り組んでいます。 過去の製品データ、市場トレンド、SNS上の消費者の声などをAIに分析させ、新しいお菓子のフレーバーやパッケージデザインのアイデアを創出させています。

また、AI技術を用いて、消費者の「おいしさ」の感じ方を科学的に分析する研究も進めています。 味覚センサーや脳波のデータとAIを組み合わせることで、人々がどのような要素を「おいしい」と感じるのかを解明し、より魅力的な商品開発につなげています。

会社HP:https://www.glico.com/jp/

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構(NARO)は、日本の農業が直面する課題(担い手不足、気候変動など)を解決するためにAI技術を活用しています。 例えば、ドローンで撮影した農地の空撮画像をAIが分析し、作物の生育状況や病害虫の発生を自動で診断するシステムを開発しています。

また、AIによる収穫予測モデルを構築し、収穫時期や収穫量を高精度で予測することで、農家の安定経営を支援しています。 AIを活用してベテラン農家の知見をデータ化・継承し、スマート農業の実現をリードしています。

DX業務効率化に強い生成AI開発会社8社

ここからは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進、特に業務効率化に強みを持つ日本の生成AI開発会社を8社紹介します。

- 株式会社アドカル

- KICK ZA ISSUE株式会社

- 株式会社モルフォ

- Laniakea株式会社

- 株式会社neoAI

- 株式会社ロビンソン・コンサルティング

- 株式会社ヘッドウォータース

- 株式会社リブ・コンサルティング

これらの企業は、既存の業務フローにAIを組み込み、生産性を向上させるソリューションを提供しています。

| 会社名 | 特徴 | 会社公式HP |

| 株式会社アドカル | WebマーケティングとAI開発を強みとし、特にSEOや広告運用に特化した生成AIソリューション(記事作成、広告文生成など)を提供。中小企業の集客支援に注力。 | https://adcal.jp/ |

| KICK ZA ISSUE株式会社 | 新規事業開発とDXコンサルティングに強み。生成AIを活用したビジネスモデルの構築、プロトタイピング、業務プロセスの再設計を支援。 | https://kick-za-issue.com/ |

| 株式会社モルフォ | 画像処理・画像認識AIの技術力に強み。スマートフォンカメラの手ブレ補正技術などで実績多数。製造業の検品自動化や医療画像の解析など、高度な画像AIソリューションを提供。 | https://www.morphoinc.com/ |

| Laniakea株式会社 | RAG(検索拡張生成)を活用した社内文書検索AIの開発に強み。高精度な文書検索と対話が可能なAIチャットボットを、セキュアな環境(オンプレミス等)で構築。 | https://laniakea.co.jp/ |

| 株式会社neoAI | LLM導入支援とRAG構築に特化。法人向けAIチャット「neoAI Chat」の提供や、企業固有のデータを学習させたカスタムAIの開発を行う。 | https://neoai.jp/ |

| 株式会社ロビンソン・コンサルティング | CRM(顧客管理)と生成AIの連携に強み。SalesforceなどのCRMデータとLLMを連携させ、営業レポートの自動作成や顧客対応の高度化を支援。 | https://robinson.co.jp/ |

| 株式会社ヘッドウォータース | Microsoft Azureパートナーとしての強みを活かし、Azure OpenAI Serviceを中核とした生成AIソリューションを提供。業務アプリへのAI組み込みやDX支援に実績。 | https://www.headwaters.co.jp/ |

| 株式会社リブ・コンサルティング | 経営コンサルティングの知見を活かし、生成AIの戦略策定から導入・定着化までを支援。特に営業・マーケティング領域の業務効率化(SFA連携など)に強み。 | https://www.libcon.co.jp/ |

株式会社アドカル

株式会社アドカルは、中小企業から大企業まで、幅広い層のDX推進を支援する企業です。 特に、生成AIを活用したマーケティングオートメーションや、営業支援ツールの開発に強みを持っています。 顧客データをAIで分析し、効果的な営業アプローチを提案するシステムなどを提供します。

同社は、AI導入のコンサルティングからシステム開発、運用サポートまでを一貫して手掛けています。 現場の業務を深く理解した上で、費用対効果の高いAIソリューションを提案し、企業の業務効率化と売上向上に直接的に貢献します。

会社HP:https://adcal.jp/

KICK ZA ISSUE株式会社

KICK ZA ISSUE株式会社は、「AIドリブン開発支援サービス」を提供し、従来のシステム開発手法の変革を目指す企業です。 生成AIの活用を前提とし、要件定義から開発、テストまでの全工程を効率化・自動化します。

このサービスは、スクラッチ開発のコストと期間を大幅に短縮します。 AIによるコード生成やドキュメント作成の自動化により、開発の生産性を劇的に向上させます。 SaaSやパッケージではフィットしない独自の業務システムを、柔軟かつスピーディーに構築したい企業に最適です。

会社HP:https://kick-za-issue.com/

株式会社モルフォ

株式会社モルフォは、画像処理およびAI画像認識技術において世界トップクラスの技術力を持つ企業です。 スマートフォンカメラの手ブレ補正技術などで広く知られていますが、その技術力は産業分野のDXにも活かされています。

製造業の外観検査、医療画像のAI診断支援、ドライブレコーダーの映像解析による安全運転支援など、高度な画像認識AIが求められる分野で強みを発揮します。 エッジデバイス(機器本体)で高速に動作する軽量なAIモデルの開発を得意としており、リアルタイム性が求められる現場の業務効率化に貢献します。

会社HP:https://www.morphoinc.com/

Laniakea株式会社

Laniakea株式会社は、最先端のAI技術を駆使し、企業のDX推進を支援する企業です。 AIエンジニアによるコンサルティングから、企画、開発、運用までを一気通貫で提供し、AI技術を活用した事業変革をサポートします。

同社は、AI人材の育成プログラムにも注力しており、企業のAI内製化支援も行っています。 2025年にはBTM株式会社グループに参画し、AI技術と全国規模のDX推進ネットワークを融合させ、地方企業のAI活用を含めたDX推進を加速させています。

株式会社neoAI

株式会社neoAIは、企業向けのセキュアなAIチャットサービス「neoAI Chat」の提供に加え、各企業の課題に合わせたカスタムAIの開発も行っています。 業務効率化に直結するAIソリューションの導入支援に強みがあります。

例えば、社内文書検索システムの構築、定型業務の自動化、顧客対応のAI化など、バックオフィスからフロント業務まで幅広く対応します。 AI導入のハードルを下げ、多くの企業がAIの恩恵を受けられるよう、使いやすく安全なAIソリューションの提供に注力しています。

会社HP:https://neoai.jp/

株式会社ロビンソン・コンサルティング

株式会社ロビンソン・コンサルティングは、AIを活用した経営コンサルティングとシステム開発を手掛ける企業です。 特に、中堅・中小企業のDX推進に強みを持ち、経営課題の特定からAI導入による業務改善までを伴走支援します。

同社は、AIを単なる技術としてではなく、経営課題を解決するための手段として捉えています。 売上拡大、コスト削減、生産性向上といった具体的な成果にコミットし、企業の業務フローに深く入り込んだAIソリューションを設計・開発します。

株式会社ヘッドウォータース

株式会社ヘッドウォータースは、MicrosoftのAzure OpenAI Serviceを活用したAIソリューション開発のリーディングカンパニーの一つです。 企業の業務システムと生成AIを連携させ、高度な業務自動化を実現する「AIエージェント」の開発に強みを持っています。

同社は、既存のシステムにAIを後付けするのではなく、AIが自律的に業務を遂行するようなシステムの構築を目指しています。 マルチモーダルAI(テキスト、画像、音声を統合的に扱うAI)の活用にも積極的で、企業のDXを次のステージへと導くソリューションを提供しています。

会社HP:https://www.headwaters.co.jp/

株式会社リブ・コンサルティング

株式会社リブ・コンサルティングは、経営コンサルティングファームでありながら、AIやDXを活用した実行支援に強みを持っています。 特に、住宅・不動産、自動車、製造業など、特定の業界に特化したコンサルティングとAIソリューションを提供します。

同社は、机上の空論で終わらない、現場での成果創出を重視しています。 AIを活用した営業プロセスの最適化、マーケティング戦略の立案、業務効率化ツールの導入などを通じて、クライアント企業の持続的な成長を支援します。

会社HP:https://www.libcon.co.jp/

AIモデル開発・特定領域に強い生成AI開発会社8社

次に、独自のAIモデル開発や、医療、金融、製造など特定の専門領域に特化したAIソリューションを提供する、技術力の高い開発会社を8社紹介します。

- 株式会社エクサウィザーズ

- 株式会社ABEJA

- 株式会社Laboro.AI

- 株式会社KICONIA WORKS

- 株式会社ブレインパッド

- 株式会社AIdeaLab

- AICE株式会社

- 株式会社Preferred Networks

これらの企業は、汎用的なAIでは解決が難しい、複雑な産業課題に取り組んでいます。

| 会社名 | 特徴 | 会社公式HP |

| 株式会社エクサウィザーズ | 社会課題解決を目的としたAI開発に強み。多様な業界(医療、介護、金融など)向けに、独自LLM「exaBase LLM」を活用したDX支援やAIプロダクトを提供。 | https://exawizards.com/ |

| 株式会社ABEJA | 「ABEJA Platform」を基盤に、製造・物流・インフラ業界のDX支援に強み。画像認識AIによる検品自動化や、LLMを活用した業務効率化ソリューションを提供。 | https://abejainc.com/ |

| 株式会社Laboro.AI (ラボロ エーアイ) | カスタムAI(オーダーメイドAI)の開発に特化。企業の個別課題に対し、最適なAIモデルの設計・開発から導入までをワンストップで支援。産学連携にも強み。 | https://laboro.ai/ |

| 株式会社KICONIA WORKS | AIチャットボット開発とRAG構築に強み。LINE連携や多言語対応など、企業のニーズに合わせた高機能なAI対話システムを構築。 | https://kiconia.com/ |

| 株式会社ブレインパッド | データ分析とAI活用のリーディングカンパニー。データサイエンティストによる高度な分析力と、AIモデル開発・導入支援(特に需要予測やマーケティング)に強み。 | https://www.brainpad.co.jp/ |

| 株式会社AIdeaLab (アイデアラボ) | マルチモーダルAI(画像、音声、テキスト)の研究開発に強み。特に画像生成・編集AIや音声合成技術を活用したソリューションを提供。 | https://aidealab.com/ |

| AICE株式会社 | 自然言語処理(NLP)に特化したAI開発企業。独自のNLPエンジンを活用し、高精度なテキストマイニング、要約、チャットボットソリューションを提供。 | https://aice.cloud/ |

| 株式会社Preferred Networks | 深層学習(ディープラーニング)における国内トップクラスの研究開発力。独自のLLMや画像認識技術を基に、製造、医療、ロボティクス分野のAIソリューションを開発。 | https://www.preferred.jp/ja/ |

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズは、「AIを用いた社会課題解決」をミッションに掲げ、多様な業界向けにAIソリューションを提供する企業です。 特に、介護・医療、HR、金融などの分野で、業界特有の課題を深く理解したAIモデルを開発・提供しています。

同社は、AIプラットフォーム「exaBase」を中核に、画像認識や自然言語処理など様々なAI技術を組み合わせて、企業のDXを支援します。 例えば、介護現場での転倒検知AIや、人事評価を支援するAIなど、専門性の高い領域で実績を上げています。

株式会社ABEJA

株式会社ABEJAは、AIの開発・運用プラットフォーム「ABEJA Platform」の提供に加え、小売・製造・物流といった産業のDX支援で豊富な実績を持つ企業です。 特に、店舗のカメラ映像をAIが分析し、顧客行動や従業員の動線を可視化するソリューションに強みがあります。

同社は、AIの社会実装をリードしてきた一社であり、AIモデルの開発から実業務への組み込み、運用改善(MLOps)までを一貫してサポートします。 「現場」のデータを活用し、オペレーションの最適化と生産性向上を実現する実践的なAI活用ノウハウを持っています。

株式会社Laboro.AI

株式会社Laboro.AI(ラボロエーアイ)は、オーダーメイド型のAI「カスタムAI」の開発に特化した企業です。 クライアント企業固有の課題に対し、最新のAI技術(論文レベルの研究を含む)を応用して、最適なAIソリューションを設計・開発します。

同社は、ビジネス課題をAI課題に翻訳する「ソリューションデザイナ」と呼ばれる専門職を擁し、技術とビジネスの橋渡しを行います。 製造業の異常検知、インフラの保守点検、マーケティングの最適化など、他社では難しい高難易度のAI開発プロジェクトを数多く手掛けています。

会社HP:https://laboro.ai/

株式会社KICONIA WORKS

株式会社KICONIA WORKSは、AIアルゴリズム開発とシステム実装を強みとするテクノロジーカンパニーです。 特に、自然言語処理(NLP)や画像認識の分野で高度な技術力を持ち、クライアントのニーズに応じたカスタムAIを開発します。

同社は、AIの研究開発(R&D)支援から、PoC(概念実証)、本番システムの開発までをシームレスに支援します。 最新のAI論文をキャッチアップし、それをビジネス課題に応用する能力に長けており、企業の競争優位性につながる独自のAIソリューション構築をサポートします。

会社HP:https://kiconiaworks.com/

株式会社ブレインパッド

株式会社ブレインパッドは、日本におけるデータ分析・AI活用のパイオニア的企業です。 データサイエンティストによる高度な分析コンサルティングと、AI開発・実装、AI活用人材の育成までをトータルで提供します。

金融のリスク管理、製造業の需要予測、小売業のマーケティング最適化など、データ分析が経営に直結する多様な分野で豊富な実績を持ちます。 データを「読む」力と、それをビジネス価値に変えるAI「実装」力の両方を備え、企業のデータドリブン経営を強力に支援します。

会社HP:https://www.brainpad.co.jp/

株式会社AIdeaLab

株式会社AIdeaLab(アイデアラボ)は、AI技術、特にディープラーニングを活用した研究開発とソリューション提供を行う企業です。 画像認識、自然言語処理、音声認識など幅広い分野で、最新のAI技術をビジネスに応用するプロジェクトを手掛けています。

同社は、特に高難易度のAIモデル開発や、既存システムへのAI機能の組み込みに強みを持っています。 研究開発型のプロジェクトを得意とし、クライアント企業がまだ気づいていない新たなAI活用の可能性を共に探求し、イノベーションの創出をサポートします。

AICE株式会社

AICE株式会社は、AI技術を活用したソリューションを提供する企業で、特にコクヨ株式会社との協業で注目を集めました。 コクヨと共同で、空間設計業務を支援する画像生成AI「オフィススタイルAI」を開発しています。

このシステムは、オフィスの空間パース(完成予想図)を、AIが瞬時に異なるデザインスタイル(例:北欧風、モダン風など)の画像に変換するものです。 これにより、顧客とのイメージ共有を迅速化し、デザイン提案のプロセスを大幅に効率化します。 特定領域の業務知識とAI技術を融合させた好事例です。

会社HP:https://aice.cloud/

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks(PFN)は、深層学習(ディープラーニング)技術の研究開発で世界をリードする企業です。 製造業、交通システム、バイオ・ヘルスケア、エンターテインメントなど、幅広い分野でAI技術の社会実装を進めています。

同社は、自社で開発したスーパーコンピュータを活用し、非常に大規模なAIモデルの開発を行っています。 「PreferredAI Work Suite」では、製造現場の異常検知や、研究開発のシミュレーションなど、産業の根幹を支える高度なAIソリューションを提供しています。

会社HP:https://www.preferred.jp/ja/

DX業務効率化に強い生成AI開発会社7社

引き続き、企業のDX推進と業務効率化にフォーカスしたソリューションを提供する、日本の生成AI開発会社を7社紹介します。

- 株式会社DATAFLUCT

- カサナレ株式会社

- 株式会社エクスプラザ

- 株式会社マクニカ

- 株式会社オプティム

- 富士通フロンテック株式会社

- 株式会社Exa Enterprise AI

これらの企業は、データを活用してビジネスプロセスを変革する支援を行っています。

| 会社名 | 特徴 | 会社公式HP |

| 株式会社DATAFLUCT (データフラクト) | データ活用とAI開発に特化。データ基盤構築(Data Engineering)からAIモデル開発、ビジネス活用支援までをワンストップで提供。特にサプライチェーンやマーケティング分野に強み。 | https://datafluct.com/ |

| カサナレ株式会社 | LLMを活用したRAGシステムの構築・導入支援に特化。「Kasanare」ブランドで、社内文書検索やFAQ自動応答などのソリューションを提供。 | https://kasanare.co.jp/ |

| 株式会社エクスプラザ | 生成AI(LLM)の導入・活用支援に特化。RAG構築、プロンプトエンジニアリング研修、カスタムAIチャットボット開発をワンストップで提供。 | https://explaza.jp/ |

| 株式会社マクニカ | 半導体商社としての知見を活かし、AI/IoTのハードウェアからソフトウェア、導入コンサルティングまでを幅広く提供。製造業やインフラ分野のDX支援に強み。 | https://www.macnica.co.jp/ |

| 株式会社オプティム | 「AI・IoT・Cloud」 主軸に、多様な産業(農業、医療、建設など)のDXを支援。AIによる画像解析や、リモート作業支援ソリューションに強み。 | https://www.optim.co.jp/ |

| 富士通フロンテック株式会社 | 富士通グループの一員として、金融・流通業界向けソリューションに強み。ATMやPOSシステムのノウハウとAIを組み合わせ、店舗の自動化・省人化などを支援。 | https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/ |

| 株式会社Exa Enterprise AI | エクサウィザーズのグループ会社。大企業向けの生成AI導入・活用支援に特化。業務効率化AIアシスタント「exaBase アシスタント」を提供。 | https://exawizards.com/eai/ |

株式会社DATAFLUCT

株式会社DATAFLUCTは、データとAIを活用してビジネスと社会課題の解決を目指す企業です。 多様なデータを収集・統合・分析するためのプラットフォーム「DATAFLUCT cloud」を提供し、企業のデータ活用を支援します。

同社は、特に物流の最適化、需要予測、エネルギー管理などの分野で強みを持ちます。 例えば、衛星データとAIを組み合わせて農作物の生育状況を予測したり、交通データを分析して最適な配送ルートを提案したりするなど、複雑なデータ分析に基づいたDXソリューションを提供しています。

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社は、AIを活用した営業支援(セールス・イネーブルメント)に特化したソリューションを提供する企業です。 AIが商談の録音データを解析し、トップセールスの話し方やキーワードを分析。 そのノウハウをチーム全体で共有できる「カサナレ」を提供しています。

このシステムは、営業担当者のスキル向上と標準化に大きく貢献します。 AIが個々の商談に対して具体的な改善点をフィードバックすることで、営業組織全体のパフォーマンスを底上げし、企業の売上拡大を支援します。

株式会社エクスプラザ

株式会社エクスプラザは、AI・DX人材の育成から、AIソリューションの開発・導入までをワンストップで支援する企業です。 企業内でのAI活用を根付かせるため、実践的な研修プログラムやeラーニングを提供しています。

また、企業の課題に応じたカスタムAIの開発も手掛けています。 特に、AI-OCRによる帳票処理の自動化や、チャットボットによる問い合わせ対応の効率化など、バックオフィス業務のDXに強みを持っています。 人材育成とシステム導入の両面から、企業のAI活用をサポートします。

会社HP:https://explaza.jp/

株式会社マクニカ

株式会社マクニカは、半導体やネットワーク機器を扱う技術商社ですが、同時に最先端のAIソリューションを提供するインテグレーターでもあります。 世界中の先進的なAI技術を発掘し、日本企業に導入する橋渡し役を担っています。

特に、製造業のスマートファクトリー化、自動運転技術の開発支援、医療分野でのAI画像診断など、高度な技術力が求められる領域で強みを発揮します。 ハードウェア(半導体)の知見とAI(ソフトウェア)の知見を融合させ、企業のDXを強力に推進します。

会社HP:https://www.macnica.co.jp/

株式会社オプティム

株式会社オプティムは、「AI・IoT・Cloud」を基盤技術とし、多様な産業(農業、医療、建設など)のDXを推進する企業です。 AI・IoTプラットフォーム「OPTiM Cloud IoT OS」を中核に、各産業特有の課題を解決するソリューションを展開しています。

例えば、農業分野ではAIを活用したドローンによるピンポイント農薬散布、医療分野ではAIによる遠隔診療支援、建設分野ではAIによる測量・検査の自動化などを実現。 AIとIoTを組み合わせ、現場の業務を根本から変革する「第4次産業革命」の実現を目指しています。

富士通フロンテック株式会社

富士通フロンテックは、金融機関のATMや小売業のPOSシステムなどで高いシェアを持つ企業ですが、そこで培ったセンシング技術とAIを組み合わせたソリューションも展開しています。 特に、手のひら静脈認証などの生体認証技術に強みを持っています。

また、AI画像認識技術を活用し、工場の製造ラインにおける製品検査の自動化や、店舗での顧客行動分析システムなども提供。 長年培ってきた「現場」の機器開発ノウハウとAIを融合させ、リアルなビジネスシーンでの業務効率化とセキュリティ向上に貢献しています。

会社HP:https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/

株式会社Exa Enterprise AI

株式会社Exa Enterprise AIは、株式会社エクサウィザーズのグループ会社として、特に大企業向けの生成AI導入・活用支援に特化しています。 企業の基幹システムや業務アプリケーションと生成AIを連携させ、業務プロセス全体をAIで高度化するソリューションを提供します。

同社は、エクサウィザーズが持つ多様な業界のAI開発実績を基盤に、大企業の複雑な業務要件に対応します。 セキュリティとガバナンスを確保しながら、全社規模で生成AIのメリットを最大化するための戦略立案から実行までをサポートします。

会社HP:https://exawizards.com/eai/

AI活用コンサルティングに強い生成AI開発会社7社

最後に、AI技術の導入だけでなく、その前段階の「何をすべきか」という戦略立案や、導入後の「どう使いこなすか」という活用定着までを支援する、コンサルティングに強みを持つ企業を7社紹介します。

- Ridgelinez(リッジラインズ)株式会社

- 株式会社ベルテクス・パートナーズ

- 株式会社デザインワン・ジャパン

- 株式会社AVILEN

- 株式会社NOVEL

- 株式会社GenerativeX

- Nishika 株式会社

これらの企業は、AIを経営課題解決に直結させるためのパートナーとなります。

| 会社名 | 特徴 | 会社公式HP |

| Ridgelinez(リッジラインズ)株式会社 | 富士通グループのDXコンサルティングファーム。戦略策定からAI導入、実行支援までを「変革創出パートナー」として伴走支援。トランスフォーメーション(変革)に強み。 | https://www.ridgelinez.com/ |

| 株式会社ベルテクス・パートナーズ | 戦略策定から実行・定着化までを一気通貫で支援するコンサルティングファーム。生成AIの導入戦略策定や、具体的な業務プロセスへの組み込み(PoC支援)に強み。 | https://www.vertex-p.com/ |

| 株式会社デザインワン・ジャパン | 中小企業・店舗向けのDX支援に強み。AIを活用したWebマーケティング支援(SEO、MEO対策)や、口コミ管理ツールの提供など、集客・販促領域のコンサルティングが中心。 | https://www.designone.jp/ |

| 株式会社AVILEN (アヴィレン) | AI人材育成(研修)とAIソリューション開発の両輪で支援。AI導入の戦略立案から、組織のAIリテラシー向上、実際のモデル開発までを包括的にサポート。 | https://avilen.co.jp/ |

| 株式会社NOVEL (ノベル) | マーケティング・ライティング領域のAI活用コンサルティングに強み。AIライティングツール「SAKUBUN」の提供に加え、オウンドメディアやSEOコンテンツ制作の戦略支援を行う。 | https://novel-inc.com/ |

| 株式会社GenerativeX (ジェネレーティブエックス) | 生成AIに特化したコンサルティング・開発企業。LLMを活用した新規事業の立案、業務効率化のPoC(概念実証)、RAGシステムの構築などを専門に扱う。 | https://generativex.co.jp/ |

| Nishika 株式会社 (ニシカ) | AIデータサイエンスのコンペティションプラットフォーム「Nishika」を運営。コンペを通じて優秀なAI人材・モデルを企業とマッチングさせ、AI開発・導入コンサルティングを提供。 | https://nishika.com/ |

Ridgelinez(リッジラインズ)株式会社

Ridgelinez株式会社は、富士通グループ発のDXコンサルティングファームです。 企業の変革(トランスフォーメーション)を支援する専門家集団であり、AI活用戦略の策定から実行までを伴走します。

同社は、AIを技術導入で終わらせず、企業のビジネスモデルや組織文化の変革にまでつなげることを重視しています。 経営層の視点に立ち、AIをどの業務に適用すれば最もインパクトが出るかを分析し、全社的なDXのロードマップを策定・実行支援します。

会社HP:https://www.ridgelinez.com/

株式会社VERTEX PARTNERS

株式会社ベルテクス・パートナーズは、新規事業創出や業務改革(BPR)に強みを持つコンサルティングファームです。 AIやデジタル技術を活用して、クライアント企業の新たな価値創造と競争力強化を支援します。

同社は、コンサルティングに留まらず、AIソリューションのプロトタイプ開発や導入支援までを一気通貫で行うことが特徴です。 机上の戦略策定だけでなく、実際に「動くモノ」を作りながら、現場の業務改革をスピーディーに推進します。

会社HP:https://www.vertex-p.com/

株式会社デザインワン・ジャパン

株式会社デザインワン・ジャパンは、口コミサイト「エキテン」の運営などで知られますが、近年は企業のDX支援、特にAI導入コンサルティングにも力を入れています。 多くの中小企業のデジタル活用を支援してきたノウハウを活かしています。

同社は、特に中小企業や店舗ビジネスがAIを活用する際の「最初の一歩」を支援することに強みがあります。 AIチャットボットによる顧客対応の自動化や、AIを活用したWebマーケティングの効率化など、すぐに成果につながる実践的なAI活用法を提案・導入支援します。

会社HP:https://www.designone.jp/

株式会社AVILEN

株式会社AVILENは、AI人材の育成とAIソリューション開発の両輪で事業を展開する企業です。 「AI導入コンサルティング」では、企業の課題をヒアリングし、AIで解決可能かどうかの目利き(アセスメント)から支援します。

同社は、AIプロジェクトの企画・PoC(概念実証)の推進に強みを持っています。 また、AI人材育成の実績を活かし、AI導入後の社内運用体制の構築や、従業員のスキルアップ支援までをトータルでサポート。 企業が自律的にAIを活用できる組織になるための支援を行います。

株式会社NOVEL

株式会社NOVELは、AIライティングツール「SAKUBUN」の提供に加え、AI活用コンサルティング事業も展開しています。 コンテンツマーケティングやオウンドメディア運営の知見を活かし、AIを活用したマーケティング・ライティング業務の効率化・高度化を支援します。

同社は、特に「書く」業務のDXに特化しています。 AIを導入して記事作成プロセスをどう変革するか、AIが生成したテキストをどう編集・活用するかなど、現場の実務に即した具体的なコンサルティングを提供。 コンテンツ制作の生産性向上に貢献します。

株式会社GenerativeX

株式会社GenerativeXは、生成AIの活用に特化したコンサルティングとソリューション開発を行う企業です。 最新の生成AI技術(LLM、画像生成AIなど)をキャッチアップし、それを企業のビジネス課題にどう応用できるかを提案します。

同社は、生成AIの導入戦略策定、プロンプトエンジニアリングの支援、企業専用の生成AI環境の構築などを手掛けています。 生成AIのポテンシャルを最大限に引き出し、業務効率化や新たな顧客体験の創出を実現するための専門的な知見を提供します。

会社HP:https://generativex.co.jp/

Nishika 株式会社

Nishika株式会社は、日本最大級のAI・データ分析コンペティションプラットフォーム「Nishika」を運営する企業です。 このプラットフォームを通じて、優秀なAIエンジニアやデータサイエンティストのコミュニティと企業を繋ぎます。

同社は、AIコンペティションを活用したコンサルティングサービスを提供しています。 企業が抱える課題をコンペ形式で提示し、社外の多様なAI人材から最適な解決モデルを募集することができます。 自社だけでは解決が難しい高度なAI課題に対して、オープンイノベーションで取り組む新しい形のAI開発支援を行っています。

会社HP:https://nishika.com/

【完全版】生成AI企業導入ガイド

ここからは、企業が生成AIを導入する初期段階で直面する「導入期の課題」と、その具体的な解決策を解説します。

- 自社に最適なツールが選べない

- ガイドライン整備が不十分で問題が起きる

- 導入したものの活用率が上がらない

これらの課題を回避し、生成AI導入を成功に導くためのポイントを体系的に整理しました。

それでは、1つずつ順に解説します。

課題①:自社に最適な「ツール」が選べない

「生成AIを導入したいが、市場に100種類以上あるツールがどれも似て見えて選べない」という課題は非常に多いです。

ツール選定を誤ると、コストだけがかかりプロジェクト失敗に直結します。

選定時には、4つの基準で評価することが重要です。

第一に「活用例」です。日々の業務を洗い出し、「メール作成」「提案資料の骨子作成」など、AIで効率化したいタスクを明確にします。

もし社内資料(クローズドな情報)を参照させたい場合は「RAG(検索拡張生成)」機能が、複雑な業務(例:日程調整メール)を自動化したい場合は「ワークフロー」機能が必須です。

第二に「使いやすさ」です。ChatGPTのような対話型は、プロンプトの質で成果が変わり、「AIは使えない」という誤解を生みがちです。

プロンプト教育はコストがかかるため、タスクがテンプレート化されており、誰でも簡単・高品質にAIを使えるUIの製品を選ぶことが活用率向上の鍵です。

第三に「セキュリティ」です。従業員が機密情報を入力し、それがAIの学習に使われて情報漏洩するインシデント(例:サムスン電子)が発生しています。

契約時、入力データを二次利用(モデル学習)しないと明記しているか、Azure OpenAI Serviceなどセキュアな基盤を利用しているかを確認してください。

第四に「コスト」です。ツール運用費だけでなく、ROI(投資対効果)を計測できる機能があるか、そして導入支援(CS)が充実しているかを確認します。

手厚いCSは、社内の教育コストを大幅に削減してくれます。

課題②:セキュリティガイドラインが整備できない

生成AIを企業に導入する上で、セキュリティガイドラインの整備は必須項目です。

特に「入力データ」と「出力データ」の扱いは、SaaS提供者の責任範囲を超えるため、自社でルールを定める必要があります。

もし社内に既存の「SaaS利用ガイドライン」があれば、それに生成AIの利用規定を追記するのが効率的です。

策定すべき項目は大きく3つあります。

1つ目は「ツールの利用」で、IDとパスワードの管理、インシデント発生時の連絡体制などを明記します。

2つ目は「入力データの扱い」です。これが最も重要です。

「入力情報の整理マトリクス」を作成し、情報の機密性をレベル分けします。

例えば、「公開情報(Webサイトの内容など)」は入力許可、「機密情報(社内資料など)」は利用するツールのセキュリティに応じて許可、「重要機密情報(個人情報、未発表の経営情報など)」は一切の入力を禁止する、といった明確な線引きが必要です。

3つ目は「出力データの扱い」です。

生成AIの回答には2大リスクがあります。

一つは「著作権侵害」です。「〇〇風の画像」や「〇〇の続き」といった指示は、既存の著作物と類似した成果物を生む可能性があります。

もう一つは「ハルシネーション(嘘)」です。AIは事実と異なる情報(例:存在しない地名)を堂々と回答します。

ガイドラインでは、これらのリスクを明記し、出力結果を公開・利用する前には、必ず「人間の目」でファクトチェックや著作権侵害の確認を行うことを義務付ける必要があります。

課題③:導入しても「活用率」が上がらない

ツールとガイドラインを整備しても、社員が使わなければ意味がありません。

導入初期の課題が「生成AIアレルギー」です。

「仕事が奪われるかもしれない」「プロンプトがうまく書けない」といった不安もありますが、根本的な課題は「使ってもメリットがないから面倒くさい」という感情です。

「一度使ったがイマイチだった」「AIを使いこなしても評価や給料は上がらない」「AIで仕事が早く終わっても、結局帰る時間は同じ」という感覚が、活用率が上がらない最大の原因です。

このアレルギーを解決するには、AI活用を評価する「土壌づくり」が不可欠です。

例えば、AIを使いこなしている人材を適切に人事評価に組み込む仕組みや、主体的な活用者にインセンティブ(昇給)を与える、あるいは効率化によって生まれた時間で早く帰れる仕組みを整えることが重要です。

同時に、「AIはあくまで道具である」と伝えることも大切です。

生成AIは「簡単だが時間がかかる仕事」(メール作成、議事録要約)は得意ですが、複雑な意思決定や最終確認はできません。

AIが出力する回答は75点であり、それを100点の成果物にするのは人間の責任であり価値である、という共通認識を育てることが、AIとの正しい向き合い方です。

生成AI導入を成功させる企業の「2つの共通点」

最後に、生成AIの社内浸透に成功している企業に見られる「2つの共通点」を紹介します。

これらは、前述した「AIアレルギー」を克服するための具体的な施策とも言えます。

一つ目の共通点は、社員が生成AIに触れる「タッチポイント(接触機会)」を意図的に多く提供したことです。

導入プロジェクトが頓挫する最大の原因は、「よく分からないから使わない」という状態が続くことです。

最初は半強制的であっても、会議の議事録要約をAIで試すなど、全社でAIに触れる機会を増やすことで、ツールは次第に定着していきます。

二つ目の共通点は、社員自ら「AIの活用法」について考える機会を作り、それを適切に評価したことです。

活用を促進させるためには、社員一人ひとりが「この業務もAIで効率化できないか」と主体的に考える文化が必要です。

そうした提案を行った社員に対し、インセンティブを支給したり、人事評価に反映したりと、会社が「AI活用を推奨している」という明確なメッセージを送ることが、導入成功の鍵となります。

生成AI企業に関するQ&A

ここからは、企業が生成AIを導入する際によくある質問について、Q&A形式で解説します。

導入リスクやガイドラインの必要性、具体的な業界事例など、担当者が知りたいポイントをまとめました。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

Q. 生成AIを社内に導入する際、ガイドライン等は必要でしょうか?

はい、ガイドラインの策定は「必須」です。

ガイドラインが無いまま導入すると、従業員が機密情報や個人情報をプロンプトに入力してしまい、重大な情報漏洩事故につながるリスクがあります。

また、生成AIの回答には著作権侵害や差別的な内容が含まれる可能性もゼロではありません。

「何を入力してはいけないか(禁止事項)」や「生成物を業務利用する際のルール(例:ファクトチェックの義務化)」を明確に定め、全従業員に周知することが、安全なAI活用の第一歩となります。

こちらは生成AIガイドラインの作成方法について解説した記事になります。雛形もありますので、ガイドラインを作成したい方はぜひご覧ください。

Q. 生成AIを企業に導入するリスクはどんなものがありますか?

主なリスクとして、「情報漏洩」「ハルシネーション(虚偽情報)」「著作権侵害」の3点が挙げられます。

第一に、従業員が社外秘の情報を入力し、それがAIモデルの学習データとして利用され、外部に漏洩するリスクです。

第二に、AIが事実に基づかない「もっともらしい嘘」を生成するハルシネーションです。

これをファクトチェックせずに利用すると、企業の信用失墜に直結します。

第三に、AIの生成物が学習元のデータ(既存の著作物)と酷似し、意図せず著作権を侵害してしまうリスクです。

これらのリスクを回避するため、セキュリティが担保された法人向けツールの選定や、ガイドラインの整備が不可欠です。

こちらは生成AIを企業導入する際のリスクを網羅的に解説した記事になります。具体的な解決策も記載してあるので、生成AI導入のリスクを懸念している方は合わせてご覧ください。

Q. 現状の生成AIの企業導入率はどのくらいですか?

導入率は企業規模によって大きく異なりますが、全体として急速に増加しています。

2024年から2025年にかけての調査では、特に大企業での導入が先行しており、何らかの形で「導入済み」または「実証実験(PoC)中」と回答した大企業は50%を超える調査結果も出ています。

一方で、中堅・中小企業も含めた日本企業全体で見ると、本格的に業務利用している割合はまだ20%~30%程度と見られます。

しかし、ほとんどの企業が「関心がある」「導入を検討中」としており、業務効率化の切り札として、導入率は今後さらに加速すると予測されています。

こちらは日本企業での生成AI導入率について解説した記事になります。詳しく解説しているので、興味がある方は合わせてご覧ください。

Q. 生成AIを企業導入する際、自社で開発することも可能ですか?

はい、可能です。

企業の導入形態は、大きく「SaaSツールの利用」と「自社開発(カスタマイズ)」の2つに分かれます。

「SaaSツールの利用」は、ChatGPTや本記事で紹介したような法人向けプラットフォームを契約する形態です。

導入が迅速でコストも抑えられますが、機能は汎用的なものが中心です。

「自社開発」は、オープンソースの基盤モデル(Llamaなど)を利用し、自社のデータで追加学習(ファインチューニング)やRAG(検索拡張生成)の仕組みを構築する形態です。

業務への最適化や高いセキュリティ(オンプレミス運用など)を実現できますが、AIエンジニアの確保やGPU(計算資源)といった高度な専門知識と高額な投資が必要になります。

こちらは生成AIを自社開発する方法について解説した記事になります。生成AI導入の方法として自社開発が視野に入っている方は、ぜひ合わせてご覧ください。

Q. 生成AIに関する企業向けの研修はありますか?

はい、数多く存在します。

研修は主に3つのレベルに分かれます。

1つ目は、全従業員を対象とした「AIリテラシー研修」です。

AIの基本的な仕組み、リスク(情報漏洩、ハルシネーション)、遵守すべきガイドラインなどを学びます。

2つ目は、現場の利用者を対象とした「プロンプトエンジニアリング研修」です。

メール作成や企画立案など、具体的な業務で高い成果を引き出すための指示(プロンプト)の書き方を実践的に学びます。

3つ目は、開発者向けの「AIモデル構築研修」です。

多くのAIコンサルティング企業やシステム開発企業が、こうした研修サービスを提供しています。

こちらは生成AI研修について解説した記事になります。おすすめの生成AI研修企業についても解説しているので、研修導入を検討している方は合わせてご覧ください。

Q. 製薬業界の生成AI企業導入事例はありますか?

はい、製薬業界はAI活用が非常に活発な分野の一つです。

特に「創薬」のプロセスで大きな注目を集めています。

従来10年以上かかっていた新薬の開発において、AIが膨大な医学論文や化合物データを解析し、新薬の候補となる分子構造を高速で探索・生成する取り組みが進んでいます。

これにより、開発期間とコストの大幅な短縮が期待されています。

具体的には、アステラス製薬、塩野義製薬、第一三共などの大手企業が、研究開発の加速や、MR(医薬情報担当者)の業務支援、社内文書検索の効率化などにAIを導入しています。

こちらは製薬業界の生成AI活用事例について網羅的にまとめた記事になります。製薬企業への生成AI活用事例をもっと知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

Q. 自治体の生成AI企業導入事例はありますか?

はい、全国の自治体で導入が急速に進んでいます。

2023年に神奈川県横須賀市が全庁的な実証実験を開始したのを皮切りに、多くの自治体が導入を始めています。

主な活用事例は、職員の内部業務の効率化です。

議事録の要約、プレスリリースの草案作成、式典の挨拶文作成、過去の答弁や条例の検索・要約などに利用されています。

また、住民向けサービスとしては、AIチャットボットによる問い合わせ対応(ゴミの分別方法や行政手続きの案内など)の高度化に活用されています。

東京都のように、全職員向けにセキュアな独自AI環境を導入する大規模な事例も出てきています。

こちらは自治体への生成AI導入事例などについて解説した記事になります。自治体への生成AI導入に関することをもっと知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。