「ChatGPTで書いたレポートやエントリーシートは、本当にバレるの?」

「AI判定ツールを回避して、うまくChatGPTを活用する方法が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTで生成した文章がなぜバレるのか、その理由やAI特有の文章の特徴、そしてバレた場合のリスクについて詳しく解説します。

さらに、AI判定を回避するための具体的な7つの対策や、大学・企業での最新の対応状況についてもご紹介します。

AIを賢く、そして安全に活用するためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTはなぜバレる?基本理解と大学・企業の現状整理

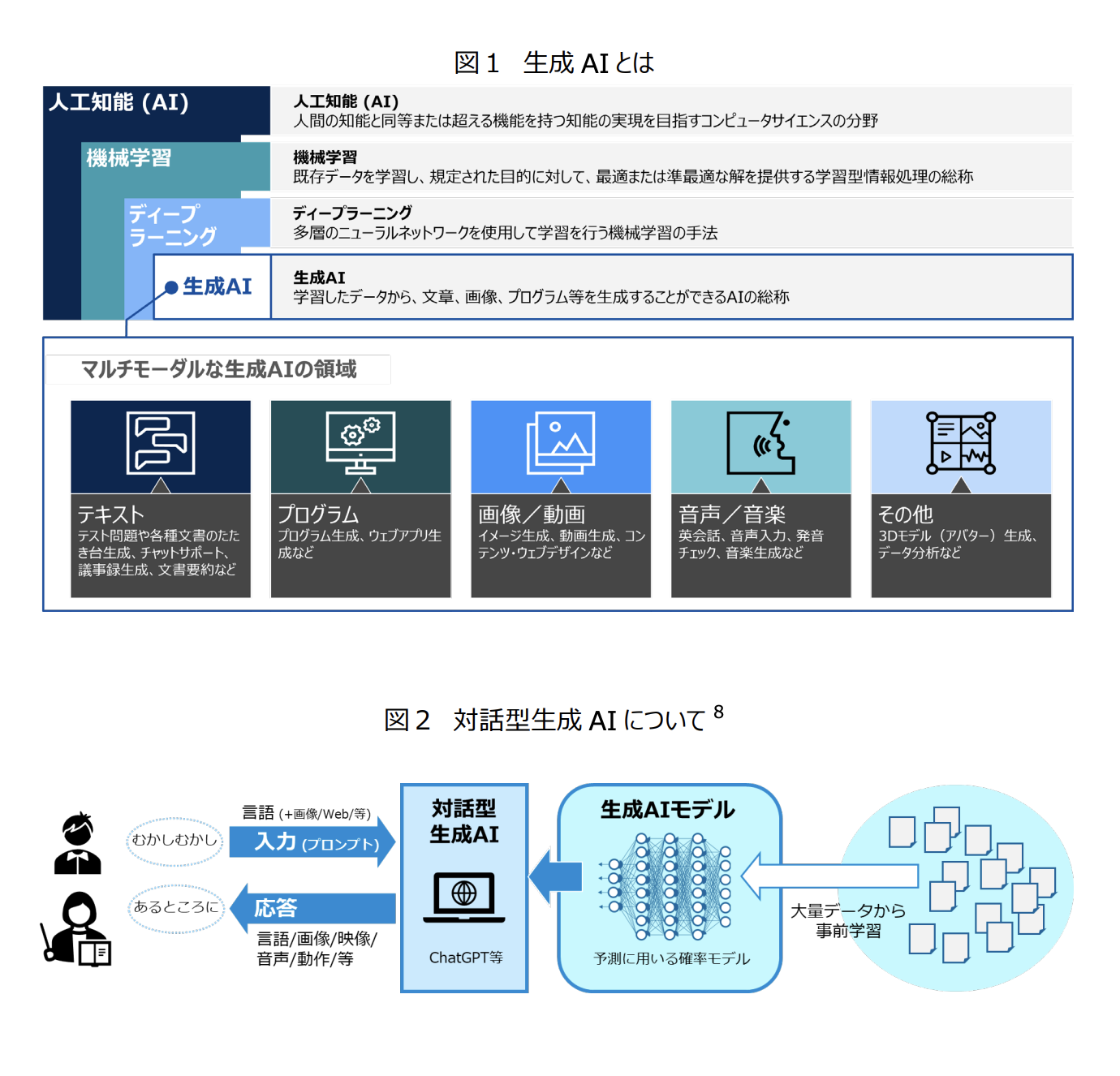

ChatGPTをはじめとする生成AIの利用が急速に広まる中で、その文章が「なぜバレるのか」という疑問を持つ人が増えています。特に、学術的なレポートや企業の応募書類など、オリジナリティと本人の思考が求められる場面では、AIの使用は慎重にならざるを得ません。

ここでは、まず「ChatGPTはなぜバレる?」という疑問の背景にある検索意図と、現在のAI利用の状況について整理します。

はじめに:「ChatGPTはバレる、なぜ?」の検索意図

この問いの裏には、「ChatGPTをレポートや業務で使いたいが、不正と見なされるのは避けたい」という切実な思いがあります。

多くの利用者は、AIを単なる「コピペツール」としてではなく、文章作成を効率化するためのアシスタントとして活用したいと考えています。

しかし、どこまでが許容範囲で、どうすればバレずに賢く使えるのか、その境界線が分からずに不安を感じているのが実情です。

レポート・文章作成におけるAI使用の現状

現在、学生のレポート作成からビジネスシーンでのメール文案、Webコンテンツの執筆まで、幅広い分野でAIが活用されています。

AIは、情報収集や文章の骨子作成にかかる時間を大幅に短縮し、生産性を向上させる強力なツールです。

一方で、その手軽さゆえに、思考力の低下や安易な剽窃(ひょうせつ)につながる危険性も指摘されており、その利用の是非については様々な議論が交わされています。

大学・高校でのChatGPT利用に関する対応状況

教育現場では、ChatGPTへの対応が分かれています。

一部の大学や高校では、AIの利用を全面的に禁止する動きがある一方で、多くの教育機関では、AIを適切に活用するためのガイドライン策定を進めています。

AIを思考の補助ツールとして認めつつ、最終的な成果物は学生自身の言葉で記述することを求めるなど、AIとの共存を模索する動きが主流となりつつあります。

こちらは、日本の教育現場におけるAI活用の指針となる文部科学省の公式ガイドラインです。合わせてご覧ください。 https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

ChatGPTがバレるのはなぜ?AI特有の文章の特徴6選

ChatGPTで生成された文章は、人間が書いた文章とは異なる、いくつかの特徴を持っています。教員や編集者などの専門家は、これらの特徴からAIによる生成物であると見抜くことがあります。

ここでは、ChatGPTの文章がなぜバレるのか、その原因となるAI特有の文章の特徴を6つ紹介します。

- 不自然なほど流暢で完璧な文章だから

- 同じ論理展開や定型文が繰り返されるから

- 回りくどく冗長な表現が多いから

- 古い情報や誤った情報が混ざっている場合があるから

- 人間味のある表現や独自の視点が欠けているから

- 専門用語や概念の説明が不足しているから

それでは、1つずつ順に解説します。

理由①:不自然なほど流暢で完璧な文章だから

ChatGPTが生成する文章は、文法的な誤りがほとんどなく、非常に流暢です。

しかし、人間が書く文章には、多少の言い間違いや不自然な接続詞、独特の癖などが現れるものです。

AIによる文章は、そうした「人間らしさ」が欠けているため、あまりに完璧すぎるとかえって不自然な印象を与え、AIの使用を疑われる原因になります。

理由②:同じ論理展開や定型文が繰り返されるから

AIは、特定の論理パターンや定型的な表現を繰り返し使用する傾向があります。

例えば、「まず、〜。次に、〜。最後に、〜。」といった決まった構成や、「〜は重要です」「〜と言えるでしょう」のような無難な締めくくり方が多用されがちです。

こうした画一的な文章は、人間による多様な表現や思考の深みを感じさせず、AI生成物であることを見破る手がかりとなります。

理由③:回りくどく冗長な表現が多いから

ChatGPTは、一つの事柄を説明する際に、丁寧すぎるあまり回りくどい表現を使うことがあります。

より多くの情報を含めようとする結果、一文が長くなったり、同じ意味の言葉を繰り返したりして、文章全体が冗長になる傾向があります。

人間であればもっと簡潔に表現する部分が、不必要に詳細で持って回った言い方になっている場合、AIの利用が疑われる可能性があります。

理由④:古い情報や誤った情報が混ざっている場合があるから

ChatGPTの知識は、学習したデータセットに基づいているため、最新の情報が反映されていなかったり、時には事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成したりすることがあります。

特に、最新のニュースや研究動向が求められるレポートで、古い情報や誤った情報が記載されていると、内容を精査する過程でAIの使用がバレる可能性があります。

情報の正確性を確認しないまま提出することは非常に危険です。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/}

理由⑤:人間味のある表現や独自の視点が欠けているから

AIの文章は、客観的な事実や一般論を述べるのは得意ですが、筆者自身の体験談や独自の考察、感情のこもった表現などは含まれません。

そのため、文章全体がどこか無機質で、当たり障りのない内容になりがちです。

特に、個人の意見や視点が重視されるレポートやESにおいて、こうした人間味の欠如は、AIが書いた文章であると判断される大きな要因となります。

理由⑥:専門用語や概念の説明が不足しているから

ChatGPTは専門用語を正しく使うことができますが、その分野の専門家が求めるような、深い文脈に基づいた説明やニュアンスの表現は苦手です。

表面的な定義をなぞるだけで、その概念が持つ本質的な意味や、他の概念との関連性についての説明が不足していることがあります。

専門的な知識を持つ人が読めば、その理解の浅さからAIによる文章だと見抜かれてしまうでしょう。

ChatGPTはなぜバレる?特定されてしまう3つの方法

ChatGPTで作成した文章は、AI特有の特徴だけでなく、具体的な技術や手法によって特定されることがあります。大学や企業がAI利用のチェックを強化する中で、これらの方法への理解は不可欠です。

ここでは、AI生成コンテンツが特定される主な3つの方法について解説します。

方法①:AIコンテンツ判定・検出ツールの使用

現在、AIによって生成された文章を検出するためのツールが数多く開発されています。

これらのツールは、文章の流暢さ、パターンの繰り返し、単語の出現確率などを分析し、AIが生成した可能性を数値で示します。

大学のレポート提出システムに標準で組み込まれたり、企業の採用担当者が利用したりするケースが増えており、最も直接的にバレる原因となっています。

方法②:過去の文章や既存コンテンツとの類似性

教員や指導者は、学生が過去に提出したレポートや文章と比較することで、文体や語彙、論理構成の急激な変化に気づくことがあります。

普段の文章のスタイルとあまりにもかけ離れた、完成度の高い文章が提出された場合、AIの利用を疑うきっかけになります。

また、他の学生の提出物や、インターネット上の既存コンテンツとの類似性が高い場合も、AIによる生成が疑われる要因となります。

方法③:教員や編集者など専門家による目視チェック

AI判定ツールを介さずとも、文章を読み慣れた専門家は、その違和感からAIの利用を見抜くことができます。

前述した「AI特有の文章の特徴」、例えば人間味の欠如、冗長な表現、論理展開の単調さなどを、経験則から敏感に察知します。

特に、口頭試問や面接で内容について深掘りされた際に、文章の作成過程や内容について十分に説明できないと、AIの利用が発覚するケースも少なくありません。

ChatGPTはなぜバレる?と言われる一方バレない理由3選

ChatGPTの使用がバレる可能性がある一方で、現実には完全に特定するのが難しい側面もあります。AIが生成したと100%断定できない理由を理解することは、AIとの向き合い方を考える上で重要です。

ここでは、ChatGPTの使用がバレにくいとされる3つの理由を解説します。

理由①:AIが生成したという直接的な証拠がない

AIが生成した文章には、コピペのように「元ネタ」が存在しません。

そのため、剽窃チェックツールでは検出されず、AIが書いたという直接的な物証を提示することは極めて困難です。

AI判定ツールもあくまで「AIが書いた可能性」を確率で示すものであり、決定的な証拠にはなり得ません。このため、不正を断定できず、追及が難しいのが現状です。

理由②:AI文章検出ツールの精度が100%ではない

AI文章検出ツールの精度は向上していますが、決して100%ではありません。

人間が書いた文章をAIが書いたと誤判定する「偽陽性(フォールスポジティブ)」や、AIが書いた文章を見逃す「偽陰性(フォールスネガティブ)」のリスクが常に存在します。

特に、AIが生成した文章に人間が手を加えると、検出精度はさらに低下するため、ツールだけに頼った判定には限界があります。

理由③:毎回全く同じ文章が出力されるわけではないから

ChatGPTは、同じプロンプト(指示)を入力しても、その都度異なる文章を生成します。

この性質により、複数の人が同じテーマでChatGPTを使っても、全く同じ文章になることはほとんどありません。

他の人の提出物と偶然一致するというリスクが低いため、従来のコピペのような単純な方法では発覚しにくいと言えます。

ChatGPT利用上の一般的なリスクや注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/}

ChatGPTの使用がなぜバレる?大学・就活でバレた場合のリスク

ChatGPTの利用がなぜ問題視されるのか、その背景にはバレた場合の深刻なリスクがあります。学業やキャリアにおいて、不正と見なされる行為は大きな代償を伴う可能性があります。

ここでは、大学、高校、就職活動の各場面でAIの使用がバレた場合に想定されるリスクを具体的に解説します。

大学のレポートでバレた場合:単位の不認定や懲戒処分

大学のレポートや論文で、許可なくChatGPTを全面的に使用したことが発覚した場合、その課題の単位が不認定となる可能性が非常に高いです。

さらに、大学の学則によっては、剽窃や不正行為と見なされ、訓告、停学、最悪の場合は退学といった重い懲戒処分の対象となることもあります。

学業成績に深刻な影響を与えるだけでなく、学籍を失うリスクもあることを認識해야 합니다。

高校の課題でバレた場合:成績への影響や指導

高校の課題や提出物でAIの不適切な使用がバレた場合、その課題の評価がゼロになるなど、内申点を含む成績に直接的な影響が出ることが考えられます。

大学ほどの厳しい懲戒処分に至るケースは少ないかもしれませんが、教員からの指導や保護者を交えた面談などが行われる可能性があります。

学習意欲や倫理観を問われ、今後の進路選択において不利に働くこともあり得ます。

就職活動のESなどでバレた場合:選考での不合格や内定取り消し

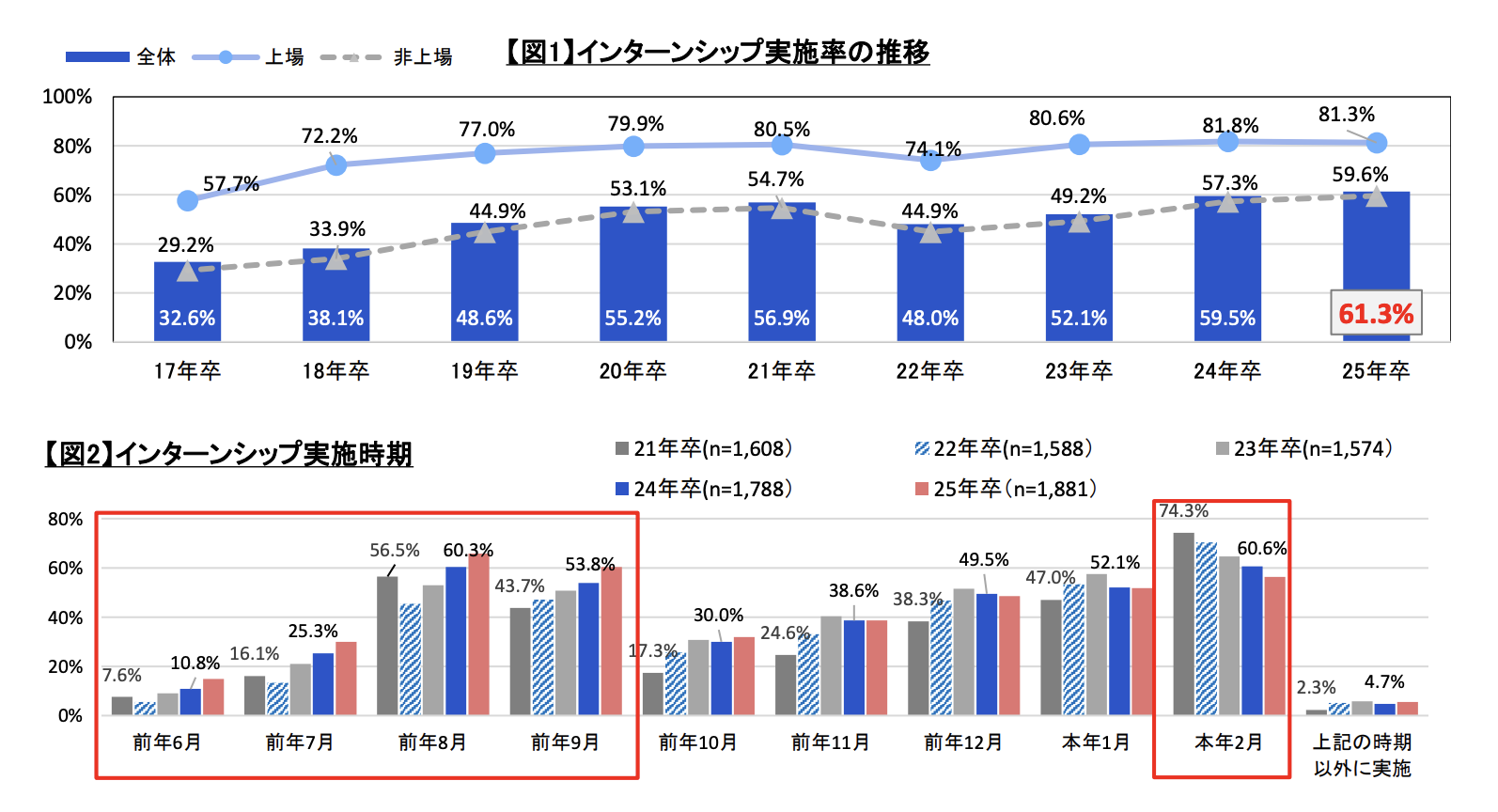

就職活動のエントリーシート(ES)や小論文でAIの利用がバレた場合、応募者の思考力や表現力を評価できないと判断され、選考で不合格となる可能性が高いです。

採用担当者は、文章からにじみ出る個性や熱意を重視しており、AIが生成した無機質な文章はすぐに見抜かれます。

万が一、選考を通過して内定を得た後で発覚した場合には、経歴詐称や信頼関係の毀損を理由に、内定が取り消されるという最悪の事態も想定されます。

こちらは、株式会社マイナビが実施した、企業の新卒採用活動におけるエントリーシートでのAI利用容認度などに関する調査結果です。合わせてご覧ください。 https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/07/s-kigyokatsudou-25-001.pdf

ChatGPTはなぜバレる?バレないための実践的対策7選

ChatGPTがなぜバレるのかを理解した上で、AIをあくまで補助ツールとして賢く活用するためには、いくつかの対策が必要です。生成された文章をそのまま使うのではなく、ひと手間加えることで、AI判定を回避し、より質の高い文章を作成できます。

ここでは、バレないための実践的な対策を7つ紹介します。

対策①:具体的なプロンプトで文章のトーンや形式を指示する

ChatGPTに文章を生成させる際は、単に「〜について書いて」と指示するのではなく、より具体的に条件を指定することが重要です。

例えば、「小学生にも分かるように、親しみやすいトーンで」「専門家向けのレポートとして、客観的かつ論理的な文体で」といった指示を加えることで、生成される文章の個性をコントロールできます。

これにより、AI特有の画一的な文章になるのを防ぎます。

対策②:生成された文章をそのまま使わず必ず自分の言葉で編集・修正する

これが最も重要な対策です。ChatGPTが生成した文章は、あくまで「下書き」や「たたき台」として扱いましょう。

全体の構成や言い回しを自分の言葉で書き換え、語順を入れ替えたり、接続詞を変えたりするだけでも、文章の印象は大きく変わります。

AIが生成した流暢すぎる部分を、あえて少し崩して人間らしい表現に直すことも有効です。

対策③:情報源が正しいかファクトチェックを徹底する

ChatGPTは誤った情報や古い情報を生成することがあるため、ファクトチェックは必須です。

文章中に含まれる固有名詞、数値データ、歴史的な事実などは、必ず信頼できる情報源(公的機関のウェブサイト、学術論文など)で裏付けを取りましょう。

この一手間が、文章の信頼性を高めると同時に、AIの利用がバレるリスクを低減させます。

対策④:参考文献や引用元を必ず明記する

学術的なレポートや論文では、参考文献や引用元の明記が義務付けられています。

ChatGPTを利用して得た情報であっても、その情報がどの文献やデータに基づいているのかを自分で確認し、適切な形式で引用リストを作成しましょう。

これにより、文章の正当性を示すことができ、単なるAIの出力ではない、自身の研究に基づいた記述であることを証明できます。

対策⑤:自分の意見や考察、体験談を付け加える

AIには生成できない、最も価値のある部分があなた自身の意見や体験です。

生成された文章の骨子に、あなた自身の考察や具体的なエピソード、独自の視点を加えることで、文章に深みとオリジナリティが生まれます。

「私は〜と考える」「私の経験では〜だった」といった主観的な記述を盛り込むことが、AIが生成した文章との最大の差別化ポイントになります。

対策⑥:AI文章の添削・校正ツールを活用して自然な文章にする

ChatGPTが生成した文章を、別のAI校正ツールや文章リライトツールにかけることで、不自然な表現や冗長な部分を修正することができます。

ツールを使って類義語に置き換えたり、文の構造をシンプルにしたりすることで、より人間が書いたような自然な文章に近づけることが可能です。

複数のツールを組み合わせることで、AI特有の癖をさらに減らすことができます。

対策⑦:著作権侵害や剽窃(コピペ)にならないよう注意する

ChatGPTが生成した文章が、意図せず学習データに含まれる既存のコンテンツと酷似してしまう可能性があります。

生成された文章は、必ずコピペチェックツールなどにかけて、他者の著作権を侵害していないか、剽窃と見なされる可能性がないかを確認する習慣をつけましょう。

安全に利用するためには、オリジナリティを担保する意識が不可欠です。

ChatGPTがなぜバレるか問題視される?大学・企業の最新対応方針

ChatGPTの登場により、教育機関や企業は、その利便性とリスクの両面から対応を迫られています。なぜバレるかが問題になる背景には、各組織が定めるルールやガイドラインがあります。

ここでは、国内の大学や企業の最新の対応方針について、具体的な事例を交えて紹介します。

東京大学の生成AI利用に関するガイドライン

東京大学では、生成AIの利用について早くから注意喚起とガイドラインの策定を行っています。

レポートや論文等の成果物は、学生自身が作成したものであることが前提であると強調し、AIのみで生成した文章をそのまま提出することを固く禁じています。

一方で、AIをブレインストーミングや情報収集の補助として活用することは許容しており、AIとの健全な向き合い方を模索する姿勢を示しています。

名古屋市立大学・立命館大学などの対応事例

他の多くの大学でも、同様の対応が進んでいます。

名古屋市立大学では、AIの利用に関する基本方針を示し、学生が主体的に学ぶことの重要性を説いています。立命館大学も、AIの適切な利用を促すためのガイドラインを公開し、剽窃や不正行為に対する厳しい姿勢を明確にしています。

多くの大学で、AI利用の可否は担当教員の指示に従うことが基本とされており、授業ごとのルール確認が重要です。

企業におけるレポート・ESでのAI利用に関するスタンス

企業の新卒採用や中途採用においても、AIの利用に関するスタンスは様々です。

多くの企業では、エントリーシート(ES)や職務経歴書について、応募者本人の言葉で書かれていることを重視しています。AIが生成したと疑われる没個性的な文章は、評価が低くなる傾向にあります。

一部の先進的な企業では、AIを使いこなす能力もスキルの一つと捉える動きもありますが、基本的には、自身の経験や考えを正直に伝えることが求められます。

ChatGPTはなぜバレるか判定できる?AI検出ツールの比較と限界

ChatGPTがなぜバレるのかという問いに、AI検出ツールの存在は欠かせません。これらのツールはどのようにしてAIが書いた文章を見抜くのでしょうか。

ここでは、主要なAI判定ツールの性能や、その技術的な限界について掘り下げていきます。

無料・有料の主要なAI判定ツールの性能比較

AI判定ツールには、無料で手軽に使えるものから、高精度な分析が可能な有料のものまで様々です。

代表的なツールとして「GPTZero」や「Copyleaks」などがあり、文章の複雑さや単語の予測可能性などを基にAI度を判定します。

一般的に有料ツールの方が精度は高いとされていますが、どのツールも完璧ではなく、あくまで参考値として捉える必要があります。

AI検出技術の精度と誤判定・見逃しのリスク

AI検出技術は、AIが生成する文章の統計的な特徴を捉えるものですが、その精度には限界があります。

前述の通り、人間が書いた文章をAI作と誤判定したり、AIが書いた文章を見逃したりするケースが報告されています。

特に、人間がAIの文章をリライトした場合や、専門性の高い短い文章の場合、検出はさらに困難になります。この不完全性が、AI利用の判断を難しくしている一因です。

大学や企業で導入されているツールの選定基準

大学や企業がAI判定ツールを導入する際には、いくつかの基準で選定が行われます。

検出精度の高さはもちろんのこと、既存の学習管理システム(LMS)や提出物管理システムとの連携のしやすさ、コスト、そして学生や応募者のプライバシー保護の観点などが総合的に評価されます。

特定のツールが広く導入されることで、そのツールの判定基準を意識した文章作成が求められるようになる可能性もあります。

ChatGPTはなぜバレる?実際のバレた実例と原因分析

理論だけでなく、実際にChatGPTの使用がバレたケースを知ることは、リスクを具体的に理解する上で役立ちます。どのような状況で、なぜ発覚に至ったのでしょうか。

ここでは、学生、就活生、Webコンテンツの各場面で想定される実例とその原因を分析します。

学生のレポート提出で発覚した事例

ある学生が提出したレポートの文体が、過去の提出物と比べてあまりに流暢で、専門用語の使い方も完璧だったため、担当教員が不審に思いました。

内容について質問したところ、学生は専門用語の定義や論理の背景をうまく説明できませんでした。

最終的に、AI判定ツールで高い確率が示されたことと、学生が内容を自分の言葉で語れなかったことから、AIの丸写しと判断されました。

企業の採用選考過程で発覚した事例

ある企業の採用担当者が、複数の応募者から提出されたエントリーシートを読んでいたところ、自己PRの文章構成や使われている言い回しが酷似していることに気づきました。

いずれの文章も、「私の強みは3つあります。1つ目は〜」という画一的な構成で、具体的なエピソードに乏しく、無機質な印象を与えるものでした。

これは、多くの応募者が同様のプロンプトでAIに文章を生成させ、ろくに修正せずに提出したことが原因と考えられます。

WebコンテンツでAI生成が指摘された事例

ある情報サイトが公開した記事に、「内容が薄っぺらい」「どこかで読んだような表現ばかり」といった読者からの指摘が相次ぎました。

記事は、一般的な情報を網羅しているものの、独自の切り口や深い洞察が全くなく、AIが生成した文章に典型的な冗長な表現が目立ちました。

専門家や熱心な読者層は、情報の質や文章の個性から、AIによる低品質なコンテンツを敏感に見抜くことができます。

ChatGPTがなぜバレるかを理解した上での安全な活用法

ChatGPTがなぜバレるのか、そのリスクを十分に理解した上で、AIを禁止するのではなく、安全かつ効果的に活用する道を探ることが重要です。

ここでは、不正を疑われることなく、学習や業務の生産性を高めるための、賢いChatGPTの活用法を3つ紹介します。

アイデア出しや構成案作成のアシスタントとして活用する

レポートや記事のテーマが決まらない時、どのような構成で書けばよいか悩んだ時に、ChatGPTは最高のブレインストーミングパートナーになります。

「〜というテーマで考えられる論点を5つ挙げて」「〜についてのレポートの構成案を3パターン作成して」のように依頼すれば、自分では思いつかなかった視点や切り口を得ることができます。

あくまでアイデアの種として利用し、そこから先は自分の頭で考え、肉付けしていくのが賢い使い方です。

複雑な文章の要約や翻訳に活用する

難解な学術論文や、長文の英語の資料を読む際に、ChatGPTの要約機能や翻訳機能は非常に役立ちます。

まず全体の概要を把握したり、専門用語の意味を平易な言葉で説明してもらったりすることで、リサーチの時間を大幅に短縮できます。

ただし、要約や翻訳の精度は完璧ではないため、必ず原文と照らし合わせ、重要な部分は自分の目で確認することが大切です。

文章の誤字脱字チェックや校正に活用する

自分で書いた文章を、最後に見直す際の校正ツールとしてChatGPTは非常に優秀です。

誤字脱字や文法的な誤りだけでなく、「より自然な表現はありますか?」「この文章はもっと簡潔にできますか?」といった質問を投げかけることで、文章の質をさらに高めることができます。

自分の思考と言葉で書き上げた文章の最終仕上げとして活用することで、安全かつ効果的にAIの恩恵を受けることができます。

ChatGPTがバレるのはなぜ?に関するよくある質問

最後に、ChatGPTがなぜバレるのかというテーマに関して、多くの人が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。

AIで作成したレポートは本当にバレるのですか?

はい、バレる可能性は十分にあります。

AI判定ツールの使用、教員の目視チェック、過去の文章との比較、内容に関する口頭での質問など、様々な方法で発覚するリスクがあります。

特に、生成された文章をそのまま提出するような安易な使い方は、非常に見抜かれやすいと言えます。バレないための対策を講じ、慎重に活用することが重要です。

ChatGPTに個人情報や機密情報を入力しても大丈夫ですか?

絶対にやめてください。ChatGPTに入力した情報は、AIの学習データとして利用される可能性があります。

氏名、住所、電話番号などの個人情報や、所属する企業や大学の未公開情報、研究内容などを入力すると、情報漏洩につながる重大なリスクがあります。

機密性の高い情報を取り扱う際には、ChatGPTを利用しない、またはセキュリティが確保された法人向けプランなどを利用するようにしてください。

ChatGPTの企業向け導入ガイドやセキュリティ対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/}

ChatGPTを使ったことは正直に申告した方がいいですか?

所属する組織のルールによります。

大学のレポートであれば、担当教員が示すガイドラインや指示に従うのが原則です。もしルールが不明確な場合は、事前に「アイデア出しの参考にAIを使用しても良いか」などと確認するのが最も安全です。

正直に申告することで、誠実な姿勢を示すことができ、無用な疑いをかけられるリスクを避けることができます。AIの利用が許可されている範囲で、適切に活用しましょう。

AI判定を恐れるあなたへ。本当に怖いのは「バレること」ではなく「考えなくなること」

ChatGPTで書いた文章がバレるかどうかを心配しているあなたへ。その不安の根源は、もっと深刻な問題かもしれません。実は、AIの使い方を誤ると、私たちの脳は考えることをやめてしまう危険性があるのです。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究では、AI支援で文章を作成した際、人間の脳の認知活動が大幅に低下することが示唆されました。これはAIに思考を「丸投げ」しているサインです。この状態が続くと、論理的思考力や創造性が知らず知らずのうちに衰えていく可能性があります。しかし、これはAIが悪いわけではありません。重要なのは、AIを単なる「答えを出す機械」ではなく、自らの思考を深め、拡張するための「パートナー」として捉え直すことです。AIに問いを立て、その回答を鵜呑みにせず、批判的に吟味し、自らの言葉で再構築する。このプロセスこそが、AI時代に求められる新しい「知性の形」なのです。バレることを恐れるのではなく、AIによって自らの思考が停止することを恐れるべきなのかもしれません。

引用元:

Shmidman, A., Sciacca, B., et al. (2024). Does the use of large language models affect human cognition? この研究は、大規模言語モデル(LLM)の使用が人間の認知プロセスに与える影響を調査し、LLM支援のライティングタスクにおいて脳の認知活動が著しく低下することを発見しました。

まとめ

ChatGPTなどの生成AIをレポート作成や業務で活用する際、その文章が「バレる」ことへの懸念や、情報漏洩、著作権侵害といったリスクは常に付きまといます。自己流での利用は、意図せず不正と見なされたり、企業のコンプライアンスに違反したりする危険性をはらんでいます。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

例えば、レポートの骨子作成や情報収集、文章の校正など、業務や学習の様々なシーンで使えるタスクが「アプリ」として用意されており、誰でも安全かつ効果的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部に漏洩する心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIをどう使えばいいのか」といった具体的な活用方法から丁寧に支援を受けられます。

複雑なプロンプトを考える必要なく、企業が定めるルールの中で統制の取れたAI活用が実現できるため、AI利用のリスクを最小限に抑えながら、業務効率を最大化できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。