「ChatGPTのライセンスは種類が多くて、どれを選べばいいかわからない…」

「ビジネスで使いたいけれど、商用利用や著作権のルールが複雑で不安だ」

このような悩みを抱えていませんか?

本記事では、ChatGPTの個人向け・法人向けライセンスの種類から料金プラン、そしてビジネス利用で最も重要な商用利用の可否と注意点まで、網羅的に解説します。

最新の料金プランはもちろん、あなたの目的に最適なプランを選ぶための具体的なガイドや、安全に活用するための注意点など、ChatGPTをビジネスで活用する上で欠かせない情報を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、あなたやあなたの組織に最適なChatGPTライセンスが明確になり、自信を持ってAI活用を始められるはずです。

ChatGPTライセンスの基本!そもそもChatGPTとは?

ChatGPTライセンスを正しく理解するためには、まずChatGPTそのものがどのようなツールなのかを知ることが不可欠です。ここでは、ChatGPTの基本的な概念と、ビジネスにどのような変革をもたらす可能性があるのかを解説します。

基本を押さえることで、各ライセンスプランの価値をより深く理解できるようになります。

ChatGPTは対話型のAIチャットボット

ChatGPTとは、米国のOpenAI社が開発した、人間と対話するような自然な文章を生成するAIチャットボットです。

ユーザーが入力した質問や指示に対して、文脈を理解し、非常に精度の高い回答を返します。

単なる質疑応答にとどまらず、企画書の作成、メール文の自動生成、複雑な文章の要約、多言語翻訳、さらにはプログラミングコードの記述まで、多岐にわたる知的作業をこなす能力を持っています。

その高い汎用性から、個人の情報収集ツールとしてだけでなく、企業の業務効率を劇的に向上させるツールとして、世界中で注目されています。

ChatGPTがビジネスにもたらす可能性

ChatGPTをビジネスに導入することは、業務の効率化と生産性の飛躍的な向上に直結します。

例えば、これまで多くの時間を費やしていた市場調査レポートの要約や、定例会議の議事録作成、顧客へのメール返信といった業務を、ChatGPTが瞬時に代行します。これにより、従業員はより戦略的で創造性が求められる、付加価値の高い仕事に集中する時間を確保できます。

また、新しいサービスのアイデア出しやマーケティングキャンペーンのキャッチコピー考案など、クリエイティブな分野でも強力なアシスタントとして機能します。

ChatGPTは単なる作業自動化ツールではなく、従業員の能力を拡張し、企業の競争力を根底から支える戦略的パートナーとなり得るのです。

【法人向け】ChatGPTライセンスの種類と組織用プランの違い

法人がChatGPTを導入する際には、セキュリティや管理機能が強化された専用のライセンスプランが用意されています。ここでは、主要な組織向けプランを解説します。

- Teamプラン

- Enterpriseプラン

- Educationプラン

それぞれの特徴を比較し、自社の規模やセキュリティ要件に最適なプランを見極めましょう。

Teamプラン

Teamプランは、主に中小規模の組織や特定の部門での利用を想定した法人向けライセンスです。

個人向けの最上位プラン(Plus)の全機能に加え、チームでの利用に特化した管理機能を提供します。具体的には、管理者がメンバーを一元管理できるコンソールや、チーム内でプロンプトやチャット履歴を共有できるワークスペース機能などが含まれます。

セキュリティ面が大幅に強化されており、入力したデータがOpenAIのモデル学習に利用されないことが保証されている点が最大の特長です。

企業の内部情報を扱いながら、チーム全体の生産性を向上させたい場合に最適な選択肢となります。

こちらはOpenAIによるChatGPT Plusの公式発表です。高速応答や新機能への優先アクセスといった具体的な提供価値が解説されています。合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/chatgpt-plus/

Enterpriseプラン

Enterpriseプランは、高度なセキュリティと大規模な導入を必要とする大企業向けの最上位ライセンスです。

Teamプランの全機能に加え、企業の厳しいセキュリティポリシーやコンプライアンス要件に対応するための最高レベルの機能が実装されています。SAML認証によるシングルサインオン(SSO)や、利用状況の監査ログ、無制限の利用枠などが提供されます。

パフォーマンスも最優先で確保されるため、数千人規模の全社導入でも安定した運用が可能です。

機密情報を厳格に管理し、組織全体でAIガバナンスを徹底しながら活用を推進したい大企業にとって、唯一の選択肢と言えるでしょう。料金は個別見積もりとなります。

Educationプラン

Educationプランは、大学をはじめとする教育機関向けに提供される特別なライセンスです。

教育現場や学術研究の分野で、学生や教員がAIを安全かつ倫理的に活用することを目的としています。ビジネス向けプランに準じた機能を持ちつつ、教育用途に最適化された機能や料金体系が提供される可能性があります。

例えば、学生のレポート作成支援や、研究者の論文分析、教員の授業準備の効率化など、多様な活用が期待されています。

導入には特定の条件を満たす教育機関であることが求められるため、利用を希望する場合はOpenAIへの問い合わせが必要です。

法人でのChatGPT導入を検討されている方へ、料金、セキュリティ、活用事例などを網羅的に解説した記事です。合わせてご覧ください。ChatGPT企業向け導入ガイド!料金、セキュリティ、活用事例、サービス14選を網羅解説。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

【2025年最新】個人向けChatGPTライセンスの料金プラン

個人でChatGPTを利用する場合には、無料で始められるプランと、より高機能な有料プランが存在します。自身の利用目的や頻度に合わせて最適なプランを選択することが重要です。

- 無料プラン(Free Plan)

- 有料プラン(ChatGPT Plus)

- 無料・有料プランのメリット・デメリット

それぞれのプランの具体的な違いを見ていきましょう。

無料プラン(Free Plan)

無料プランは、アカウントを登録するだけで誰でもコストをかけずに利用できる、最も基本的なChatGPTライセンスです。

ChatGPTの基本的な対話機能を体験するには十分な性能を持っており、日常的な調べ物や簡単な文章の下書きなどに活用できます。初めてChatGPTに触れる方は、まずこの無料プランから試してみるのが良いでしょう。

ただし、いくつかの制限があります。アクセスが集中する時間帯には利用が制限されたり、応答速度が遅くなったりすることがあります。

また、利用できるAIモデルが最新のものではなかったり、画像生成などの高度な機能が使えなかったりと、機能面での制約があることを理解しておく必要があります。

有料プラン(ChatGPT Plus)

有料プランである「ChatGPT Plus」は、月額料金を支払うことで、無料プランの機能制限が解除され、最先端の機能を利用できる個人向けの上位ライセンスです。

最大のメリットは、常に最新・最高性能のAIモデル(例:GPT-4o)へ優先的にアクセスできる点です。これにより、無料プランよりも格段に精度が高く、論理的な回答を得られます。

また、混雑時でも待つことなく快適に利用でき、応答速度も高速です。さらに、高精細な画像を生成する「DALL-E 3」や、ファイルをアップロードしてデータ分析やグラフ作成ができる「Advanced Data Analysis」といった先進機能も使い放題になります。

ビジネスでの生産性向上や、本格的な作品制作を目指すユーザーにとって必須のプランです。

無料・有料プランのメリット・デメリット

無料プランと有料プラン(ChatGPT Plus)の利点と欠点をまとめます。

無料プランのメリットは、何と言っても「完全無料」で利用できる手軽さです。AIの能力を気軽に試したい方には最適です。一方のデメリットは、性能や機能の制限です。最新モデルが使えないため回答精度が劣る場合があるほか、混雑時の利用制限や応答の遅さが挙げられます。

有料プランのメリットは、その「高性能・多機能性」に尽きます。最新モデルへのアクセス権、高速応答、画像生成やデータ分析といった高度な機能は、ビジネスや創作活動の質を大きく向上させます。デメリットは、当然ながら「月額コスト」が発生することです。自身の利用頻度と得られるメリットを天秤にかけ、投資価値があるかを判断する必要があります。

ChatGPTライセンスの商用利用は可能?著作権について

ChatGPTをビジネスで活用する上で、避けては通れないのが商用利用と著作権の問題です。ここでは、OpenAIの規約に基づき、これらの重要なルールを分かりやすく解説します。

- ChatGPTで生成した文章や画像の商用利用は許可されている

- 生成物の著作権はユーザーに帰属する

- APIを活用した場合も商用利用できる

- 商用利用でトラブルが起きた際の責任はユーザーにある

正しい知識を持つことで、法的なリスクを回避し、安心してChatGPTを活用できます。

ChatGPTで生成した文章や画像の商用利用は許可されている

結論から言うと、OpenAIの利用規約において、ChatGPTが生成したコンテンツ(文章、画像、コードなど)の商用利用は明確に許可されています。

自社のウェブサイトに掲載するブログ記事の作成、マーケティング用の広告コピー、SNS投稿、製品やサービスの説明文など、営利目的の活動に自由に利用することが可能です。

この柔軟な規約により、企業はChatGPTを強力なコンテンツ制作エンジンとして活用し、時間とコストを大幅に削減できます。

ただし、規約は将来的に変更される可能性もあるため、特に大規模な利用を検討している場合は、定期的に公式サイトで最新の利用規約を確認することをお勧めします。

生成物の著作権はユーザーに帰属する

OpenAIの規約では、ChatGPTの利用によって生成されたコンテンツの所有権は、ユーザーに譲渡されると定められています。

これは、原則として生成物の著作権が、指示を出したユーザー自身(またはその所属企業)に帰属することを意味します。そのため、ユーザーは生成物を自由に複製、改変、配布、販売することが法的に認められています。

ただし、注意点として、AI生成物の著作権に関する法的な扱いは、まだ世界的に発展途上であり、国や地域によって解釈が異なる場合があります。

生成物が既存の著作物と偶然にも酷似してしまう可能性もゼロではないため、独創性が強く求められる用途では注意が必要です。

生成AIの企業利用には、情報漏洩や著作権侵害といったリスクが伴います。これらのリスクと対策について詳しく解説した記事です。合わせてご覧ください。生成AIの企業利用リスクとは?対策や注意点を徹底解説。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-company-risk/

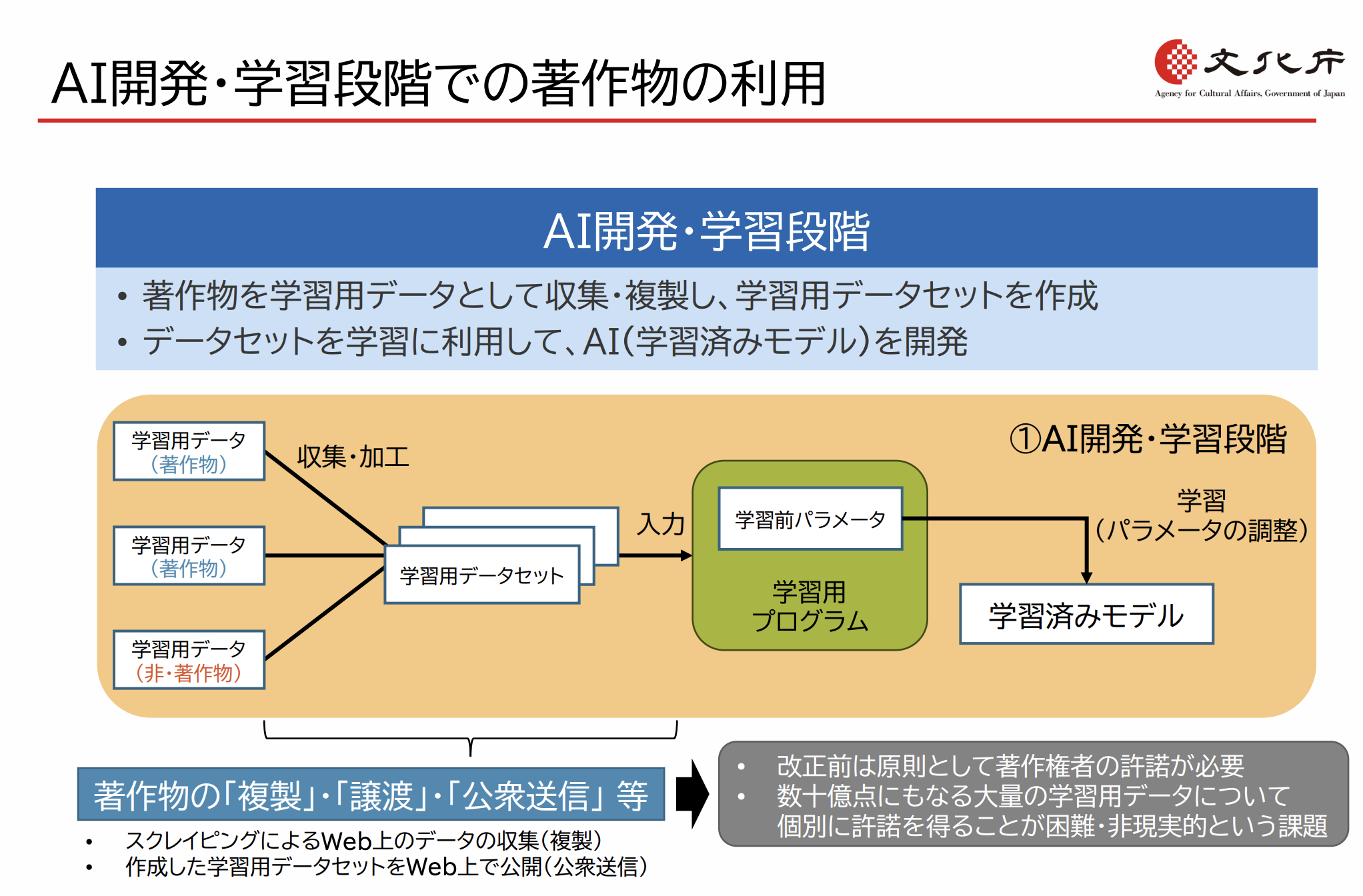

AIと著作権に関する文化庁の公式見解です。日本国内の法律における「類似性」や「依拠性」の考え方について詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

APIを活用した場合も商用利用できる

自社のアプリケーションやサービスにChatGPTの機能を組み込むためのAPI(Application Programming Interface)を利用した場合も、同様に商用利用が許可されています。

APIを通じて生成されたテキストやデータも、その所有権はAPIを利用したユーザー(企業)に帰属します。

これにより、自社製品にAIチャット機能を搭載したり、業務システムに報告書の自動生成機能を組み込んだりと、より高度で統合的なビジネス活用が実現します。

API利用は、ChatGPTの能力を自社のビジネスプロセスに深く根付かせ、独自の競争優位性を築くための強力な手段となります。

商用利用でトラブルが起きた際の責任はユーザーにある

商用利用が許可されている一方で、極めて重要な原則があります。それは「生成されたコンテンツによって生じた問題の最終的な責任は、AIではなく利用したユーザーが負う」という点です。

例えば、生成物が他者の著作権を侵害していた、あるいは事実に反する内容で第三者の名誉を毀損してしまった、といったトラブルが発生した場合、その責任を負うのはOpenAIではなく、そのコンテンツを公開・利用したユーザー自身です。

したがって、生成されたコンテンツは必ず人間の目でファクトチェックや剽窃チェックを行い、内容を検証することが不可欠です。AIはあくまで強力な「下書きツール」と捉え、最終的なアウトプットには人間が責任を持つという意識が極めて重要になります。

APIで利用する場合のChatGPTライセンスと料金

自社のシステムにChatGPTの機能を直接組み込む場合は、Webインターフェースとは異なるAPIライセンスを利用します。その料金体系は月額制ではなく、使った分だけ支払う従量課金制です。

- ChatGPT APIはトークンによる従量課金制

- 主要モデルの種類とAPI料金

開発を伴う利用を検討している方は、この仕組みを正確に理解しておく必要があります。

ChatGPT APIはトークンによる従量課金制

ChatGPT APIの料金は、処理したテキストの量に応じて課金される「従量課金制」です。

その計算単位となるのが「トークン」です。トークンはAIがテキストを処理するための最小単位で、日本語の場合、ひらがな1文字が1〜2トークン、漢字1文字が2〜3トークン程度に換算されます。

料金は、APIに送信したテキスト(入力トークン)と、AIが生成したテキスト(出力トークン)の合計トークン数に基づいて算出されます。

少量のリクエストであれば低コストで済みますが、大量のテキストを処理すれば料金もそれに比例して増加します。この仕組みにより、スモールスタートから大規模利用まで、事業の成長に合わせて柔軟にコストを調整できるのが大きなメリットです。

主要モデルの種類とAPI料金

ChatGPT APIでは、用途や予算に応じて複数のAIモデルを選択できます。モデルごとに性能や得意なタスク、そして1トークンあたりの料金が異なります。

例えば、最高性能を誇る「GPT-4o」は、複雑な推論や高度な対話が可能ですが、トークン単価は比較的高価です。

一方で、速度とコストパフォーマンスに優れた「GPT-3.5 Turbo」は、一般的なチャットボットや定型文の生成など、コストを抑えたい用途に適しています。

開発時には、求める応答品質と許容できるコストのバランスを考慮し、タスクに最適なモデルを選定することが、費用対効果を高める鍵となります。最新の料金はモデルの更新に伴い変動するため、必ず公式サイトで確認してください。

OpenAI公式サイトのAPI料金表です。モデルごとの最新のトークン単価や、利用可能なモデルの種類を確認できます。合わせてご覧ください。 https://openai.com/api/pricing/

失敗しないChatGPTライセンスの料金プラン選び方ガイド

ここまで解説した多様なプランの中から、あなたにとって最適なChatGPTライセンスを選ぶための具体的な指針を示します。自身の目的や利用シーンを思い浮かべながら読み進めてください。

- 【お試し】まずは無料プランから

- 【個人・ビジネス】Plusプランがおすすめ

- 【小〜中規模組織】Teamプランを検討

- 【大企業】Enterpriseプランで高度な管理

このガイドを参考にすれば、プラン選びで後悔することはないでしょう。

【お試し】まずは無料プランから

「ChatGPTがどんなものか、まずは触ってみたい」という段階であれば、迷わず無料プランから始めましょう。

アカウントを登録するだけで、一切費用はかかりません。ChatGPTの基本的な対話能力や、どんなことができるのかを把握するには十分な機能を備えています。

まずは無料プランで様々な質問を投げかけ、AIとの対話に慣れることからスタートしてください。その上で、より高い性能や高度な機能が必要だと感じた時に、有料プランへのアップグレードを検討するのが最も賢明なステップです。

【個人・ビジネス】Plusプランがおすすめ

フリーランスの方、あるいは企業のビジネスパーソンが個人の業務効率を本気で上げたいなら、有料のPlusプランが最適です。

月額の投資は必要ですが、最新モデルがもたらす質の高いアウトプットは、それを上回る時間的価値を生み出します。資料作成、情報収集、文章校正といった日常業務のスピードと質が劇的に向上するでしょう。

画像生成やデータ分析などの多機能性を活用すれば、一人では難しかった業務にも挑戦できます。

ビジネスにおける生産性向上を目的とするならば、Plusプランは必要不可欠なツールと言えます。

【小〜中規模組織】Teamプランを検討

部署やプロジェクトチームなど、組織単位でChatGPTの利用を標準化したい場合には、法人向けのTeamプランが第一候補となります。

メンバー管理やワークスペース共有機能により、チーム内でのナレッジ蓄積や共同作業がスムーズになります。

何よりも、入力データがAIの学習に利用されないというセキュリティ保証があるため、コンプライアンスの観点からも安心して導入できます。

個々人がPlusプランを契約するよりも、組織として統制を取りながら安全にAIを活用できるTeamプランは、中小規模の組織にとって費用対効果の高い選択肢です。

【大企業】Enterpriseプランで高度な管理

全社レベルでChatGPTを展開し、厳格なセキュリティとガバナンスを両立させたい大企業には、最上位のEnterpriseプランが必須となります。

シングルサインオン(SSO)による認証統合や、詳細な利用監査機能など、大企業のセキュリティ基準を満たすための機能が網羅されています。

利用量の上限もなく、最高のパフォーマンスが保証されるため、大規模導入でも安定した運用が可能です。

企業の重要資産である情報を守りながら、全社的にAI活用の恩恵を最大化するためには、Enterpriseプランによる一元管理が不可欠です。

ChatGPTライセンスを契約する時の3つの注意点

ChatGPTは計り知れない可能性を秘めたツールですが、その特性を理解せずに利用すると、予期せぬリスクに繋がることがあります。ライセンスを契約し、本格的に利用を始める前に、必ず以下の3つの注意点を押さえておきましょう。

- ①誤った情報を生成する可能性がある

- ②機密情報や個人情報の取り扱いに注意する

- ③回答に偏見や攻撃的な内容が含まれる可能性がある

これらのリスクを認識し、対策を講じることが、賢明なAI活用の第一歩です。

①誤った情報を生成する可能性がある

ChatGPTが生成する情報は、必ずしも正確であるとは限りません。

AIは、学習データに基づいても尤もらしい文章を生成する仕組みのため、事実と異なる情報を、さも真実であるかのように提示することがあります。この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、ChatGPTを利用する上で最も注意すべき点の一つです。

特に専門的なトピックや最新情報については、誤情報が含まれる可能性が高まります。

ChatGPTの回答はあくまで「下書き」や「参考情報」と捉え、外部に公開したり、重要な意思決定に用いたりする前には、必ず信頼できる情報源でファクトチェックを行うプロセスを徹底してください。

②機密情報や個人情報の取り扱いに注意する

ChatGPTに入力した情報は、OpenAIによって収集され、AIモデルの改善のために利用される可能性があります。

そのため、無料プランや個人向けのPlusプランでは、企業の内部情報、取引先の情報、個人情報などの機密情報を絶対に入力してはいけません。万が一、これらの情報が意図せず学習データに含まれてしまった場合、情報漏洩に繋がるリスクがあります。

ビジネスで機密情報を扱う可能性がある場合は、入力データが学習に使われないことが保証されている法人向けプラン(Team, Enterprise)やAPIの利用が必須です。

セキュリティポリシーを遵守し、情報資産を保護するための正しいプラン選定が求められます。

③回答に偏見や攻撃的な内容が含まれる可能性がある

ChatGPTの学習データであるインターネット上のテキストには、社会に存在する様々なバイアス(偏見)や不適切な表現が含まれています。

その結果、ChatGPTが生成する回答にも、特定の属性に対する固定観念を助長したり、差別的・攻撃的な内容を含んだりするリスクが伴います。

OpenAIはこうした有害な出力を抑制するためのフィルターを設けていますが、それを完全に防ぐことはできません。

AIが生成した文章を、特に社外向けのコンテンツとして利用する際には、倫理的な観点から不適切な表現が含まれていないか、必ず人間の目で入念にチェックすることが重要です。無意識のうちに企業の評判を損なうことがないよう、細心の注意を払いましょう。

ChatGPTライセンスを法人契約する際の代替案

OpenAIと直接ライセンス契約を結ぶ以外にも、法人がChatGPTの技術を安全かつ効果的に活用するための選択肢があります。ここでは、代表的な2つの代替案を紹介します。

- 各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

- ChatGPT APIを利用して自社で開発する

自社のセキュリティ要件や技術リソースに応じて、最適な導入形態を検討しましょう。

各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

現在、国内の多くの大手ITベンダーやSIerが、ChatGPTの技術を基盤とした独自の法人向けAIサービスを提供しています。

代表的な例が、Microsoft社が提供する「Azure OpenAI Service」です。これは、Microsoft Azureの堅牢なセキュリティ環境上でChatGPTの各モデルを利用できるサービスで、多くの日本企業に導入されています。

これらのサービスを利用するメリットは、日本語での手厚い導入コンサルティングやサポートを受けられる点、そして自社の既存システムとの連携が容易な場合が多い点です。

自社での運用に不安がある場合や、包括的なサポートを求める企業にとって、有力な選択肢となります。

ChatGPT APIを利用して自社で開発する

自社の特定の業務プロセスに、AI機能を完全に統合したい場合は、ChatGPT APIを利用して独自のツールやシステムを内製開発する方法が最も柔軟です。

このアプローチの最大のメリットは、その自由度の高さにあります。社内のワークフローに完璧にフィットしたアプリケーションや、既存の業務システムとシームレスに連携するAI機能を構築できます。

例えば、社内のナレッジベースと連携した問い合わせ対応チャットボットや、特定のフォーマットで報告書を自動生成するツールなどが考えられます。

ただし、APIを扱えるエンジニアリングリソースが社内に必要であり、開発コストと期間がかかる点を考慮する必要があります。

ChatGPTライセンスの始め方と支払い方法

ここでは、実際にChatGPTのアカウントを登録し、利用を開始するまでの具体的な手順と、有料プランの支払い方法について解説します。数分で完了する簡単な手続きです。

- ChatGPTの登録手順

- 有料プランへの課金・支払い方法

以下のガイドに沿って、今すぐChatGPTを始めてみましょう。

ChatGPTの登録手順

ChatGPTの利用開始は非常に簡単です。

まず、WebブラウザでOpenAIのChatGPT公式サイトにアクセスし、「サインアップ(Sign up)」ボタンをクリックします。

アカウント作成には、メールアドレスを使用する方法のほか、既存のGoogle、Microsoft、Appleのアカウントと連携する方法も選べます。メールアドレスで登録する場合は、パスワードを設定後、OpenAIから届く確認メールのリンクをクリックして認証を完了させます。

最後に、名前と、認証用の電話番号を入力すれば登録は完了です。すぐに無料プランでChatGPTとの対話を開始できます。

有料プランへの課金・支払い方法

無料プランから有料プラン(ChatGPT Plusなど)へアップグレードする手続きも、画面の指示に従うだけで簡単に行えます。

ChatGPTにログインした状態で、画面左下のメニューなどにある「Upgrade Plan」のボタンをクリックします。プランの選択画面が表示されたら、契約したいプラン(例:ChatGPT Plus)を選択します。

次に、支払い情報を入力する画面に移行します。支払い方法は、主にクレジットカード(Visa, Mastercard, American Expressなど)に対応しています。

カード情報を入力し、決済を完了させると、即座にアカウントがアップグレードされ、有料プランの全ての機能が利用可能になります。

他社AIとのChatGPTライセンスおよびサービスの違い

ChatGPTは生成AIの代表格ですが、他にも有力な競合サービスが存在します。ここでは、Googleの「Gemini」とAnthropicの「Claude」を取り上げ、ChatGPTとの特徴やライセンスの違いを比較します。

- Google Geminiとの比較

- Anthropic Claudeとの比較

それぞれのAIの得意分野を理解することで、用途に応じた最適なツールの使い分けが可能になります。

Google Geminiとの比較

Googleが開発した「Gemini」は、ChatGPTの最大のライバルと目されています。

Geminiの最大の強みは、Google検索とのリアルタイム連携により、常に最新の情報に基づいた回答を生成できる点です。時事問題や最新のトピックに関する質問では、ChatGPTより信頼性の高い回答が期待できます。

また、GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートといったGoogle Workspaceとのシームレスな連携も強力で、Googleのサービスを多用するユーザーにとっては利便性が高いでしょう。

一方、ChatGPT(特にGPT-4o)は、より複雑な指示の理解や、創造性が求められる長文の生成において、依然として一日の長があると評価されています。

Anthropic Claudeとの比較

元OpenAIのメンバーが設立したAnthropic社が開発する「Claude」は、特に安全性と倫理性を重視して設計されているAIです。

「Constitutional AI(憲法AI)」という独自の技術アプローチにより、有害な出力や偏った回答を自己抑制する能力に長けています。そのため、より丁寧で信頼性の高い応答を求める場合に適しています。

また、Claudeのもう一つの大きな特徴は、一度に処理できるテキスト量(コンテキストウィンドウ)が非常に大きいことです。長大な論文や契約書を丸ごと読み込ませて要約させたり、分析させたりするタスクでは、ChatGPTを凌駕する性能を発揮します。

ChatGPTライセンスの法人契約や利用に関するよくある質問

最後に、ChatGPTのライセンスや法人利用に関して頻繁に寄せられる質問と、それに対する簡潔な回答をまとめました。導入前の最終確認としてお役立てください。

- Q1:ChatGPTはこれまでの対話型AIと何が違うの?

- Q2:どのようなデータから学習しているのか?

- Q3:ChatGPTはビジネスのどんな用途で役に立つの?

- Q4:他人の権利を侵害してしまわないか心配

Q1:ChatGPTはこれまでの対話型AIと何が違うの?

従来のAIチャットボットが、あらかじめ決められたシナリオに沿った応答しかできなかったのに対し、ChatGPTは驚異的な「文脈理解力」と「汎用性」を持っています。過去の対話の流れを記憶し、ユーザーの曖昧な指示の意図を汲み取って、柔軟に応答を生成できる点が革新的です。また、特定のタスクに限定されず、文章作成、要約、翻訳、アイデア出し、プログラミング補助など、あらゆる知的生産活動をサポートできる点が決定的な違いです。

Q2:どのようなデータから学習しているのか?

ChatGPTは、インターネット上に存在するウェブサイト、書籍、論文など、膨大な量の公開テキストデータを学習しています。この膨大なデータから言語のパターンや単語間の関係性を統計的に学習することで、人間のような自然な文章生成能力を獲得しています。ただし、学習データは特定の時点までの情報であり、リアルタイムの出来事には詳しくない場合があります(一部モデルはWeb検索で補完)。また、個人情報などが学習データに含まれないよう、事前のデータクレンジングが行われています。

Q3:ChatGPTはビジネスのどんな用途で役に立つの?

ビジネスにおける活用範囲は非常に広いです。具体的には、メールやプレスリリースの「文章作成」、長文レポートの「要約」、海外資料の「翻訳」、新企画の「アイデア出し」、プレゼン資料の「構成案作成」、Excel関数やSQLクエリの「コード生成」、FAQの「回答案作成」など、多岐にわたります。これまで人間が時間をかけていた定型的な知的作業を自動化し、生産性を大幅に向上させます。

Q4:他人の権利を侵害してしまわないか心配

ChatGPTが生成したコンテンツが、偶然にも既存の著作物と酷似し、他者の著作権を侵害してしまうリスクはゼロではありません。AIは学習データに基づいて文章を生成するため、意図せずして剽窃に近いアウトプットを出す可能性があります。このリスクを回避するため、生成物をそのまま利用するのではなく、必ず人間の目でオリジナリティを確認し、必要に応じてリライトや修正を行うことが不可欠です。特に商用利用の際は、コピペチェックツールなどを活用することをお勧めします。最終的な責任は利用者にあることを忘れないでください。

コストだけで選ぶと危険?ChatGPT法人導入で本当に見るべき「3つのリスク」

ChatGPTの導入を検討する多くの企業が、料金プランの比較にばかり目を奪われがちです。しかし、安易なライセンス選択が、将来的に企業の信頼を揺るがす深刻な事態を招く可能性があることをご存知でしょうか。実は、目先のコストや機能の裏には、見過ごされがちな「情報漏洩」「権利侵害」「ガバナンス欠如」という3つの重大なリスクが潜んでいます。これらのリスクを理解せずして、真に安全なAI活用はありえません。経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン」でも、AI開発者・提供者・利用者それぞれが負うべき責任と、透明性・安全性の確保が強く求められています。本稿では、ChatGPTを組織で安全に活用するために、すべての担当者が知っておくべき本質的なリスクとその対策を解説します。

企業が見過ごしがちなChatGPTの3大リスク

ChatGPTの法人導入で失敗する典型的なパターンは、個人向けプランを業務利用してしまうケースです。コストが低いという理由だけで、無料プランやPlusプランを社員に使わせることは、以下のリスクを放置することに他なりません。

- 機密情報の漏洩リスク個人向けプランでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があります。社員が顧客情報や社外秘の資料を安易に入力してしまえば、それが意図せず外部に漏洩する入り口となり得ます。法人向けプラン(Team, Enterprise)やAPI利用が、このリスクを回避するための最低条件です。

- 著作権侵害と損害賠償リスクAIが生成した文章や画像が、偶然にも既存の著作物と酷似してしまう可能性はゼロではありません。万が一、気づかずに商用利用し、著作権者から訴えられた場合、その責任を負うのはAIではなく、利用した企業自身です。生成物を鵜呑みにせず、必ず人の目でチェックし、必要に応じて修正するプロセスが不可欠です。

- ガバナンス欠如による「シャドーAI」化組織的なルールがないまま利用が広がると、誰が、いつ、どのような目的で、どんな情報を入力しているのか、管理部門が全く把握できない「シャドーAI」状態に陥ります。これにより、不適切な利用や情報漏洩が発生しても追跡が困難となり、企業のコンプライアンス体制に深刻な穴を開けることになります。

これらのリスクは、単に高機能なライセンスを選べば解決するものではなく、「AIを安全に使うための組織的なルール作りと教育」とセットで対策を講じることが極めて重要です。

引用元:

経済産業省「AI事業者ガイドライン案」では、AI利用者がAIを適切に利用し、人権侵害やその他の問題を引き起こさないよう努める責任があることが示唆されています。これには、AIの出力結果を盲信せず、その内容を検証し、最終的な判断と責任を利用者自身が負うことが含まれます。(経済産業省「AI事業者ガイドライン案」2024年)

まとめ

ChatGPTのライセンスは種類が多く、どれが自社に最適か判断が難しい、あるいは商用利用やセキュリティに関する複雑なルールが原因で、本格的な導入に踏み出せないという課題を抱える企業は少なくありません。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。