「ChatGPTが便利でよく使うけど、これをスキルとして証明するにはどうすればいいんだろう?」

「AIに関する資格に興味があるけど、種類が多すぎてどれを選べば良いか分からない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTをはじめとする生成AI時代に役立つおすすめの資格を10個厳選し、ランキング形式でご紹介します。

さらに、資格を取得するメリットや具体的な勉強法、実務での活用事例まで網羅的に解説しました。

AI活用を推進する企業が、実際に社員のスキルアップで参考にしている情報のみをご紹介します。

この記事を読めば、あなたに最適な資格が見つかり、キャリアアップへの具体的な道筋が見えてくるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT時代におすすめの資格ランキングTOP10

ここからは、ChatGPT時代におすすめの資格をランキング形式で10個紹介します。

- Generative AI Test(GAT)

- 生成AIパスポート

- G検定(ジェネラリスト検定)

- E資格(エンジニア資格)

- DS検定(データサイエンティスト検定)

- AWS Certified AI Practitioner(AIF)

- AI実装検定

- 生成AIプロンプトエンジニア検定

- 文章生成AI能力検定・画像生成AI能力検定

- ITパスポート

それぞれの資格の特徴や、どんな人におすすめなのかを詳しく解説していきますので、自分に合った資格を見つけてみてください。

1位:Generative AI Test(GAT)

Generative AI Test(GAT)は、生成AIの基礎知識から、プロンプトエンジニアリング、倫理的課題、ビジネス応用まで、幅広いスキルを証明するためのオンライン試験です。比較的新しい資格ですが、生成AI活用に必要な知識を体系的に問われるため、実践的なスキルをアピールしたい方に最適です。

この資格は、職種を問わず、生成AIを業務で活用したいすべてのビジネスパーソンにおすすめです。特に、企画職やマーケティング職、コンサルタントなど、AIを活用して新しい価値を創造する役割を担う方には必須の知識が詰まっています。

試験はオンラインでいつでも受験可能であり、学習を終えたらすぐに挑戦できる手軽さも魅力です。生成AI時代のスタンダードな資格として、まず初めに取得を検討したい資格と言えるでしょう。

高度なプロンプトエンジニアリングスキルを身につけるためのヒントは、こちらの記事でも詳しく解説しています。AIへの指示(プロンプト)とは?使える日本語のプロンプト例を紹介。

https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

2位:生成AIパスポート

生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する、生成AIの基本的な知識と活用スキルを証明するための資格です。AIの歴史や仕組みといった基礎的な内容から、最新の生成AIサービスの特徴、実践的なプロンプト作成スキルまで、初学者にも分かりやすく網羅されています。

この資格は、これからAIについて学び始める方や、非エンジニアでAIの基礎知識を身につけたいと考えているビジネスパーソンに特におすすめです。IT部門に限らず、営業、マーケティング、人事、経理など、あらゆる職種でAI活用が求められる現代において、共通言語となる知識を習得できます。

試験はCBT方式で全国の会場で受験でき、学習から資格取得までスムーズに進められる点も特徴です。AIリテラシーの基礎を固め、業務改善の第一歩を踏み出したい方に最適な資格です。

3位:G検定(ジェネラリスト検定)

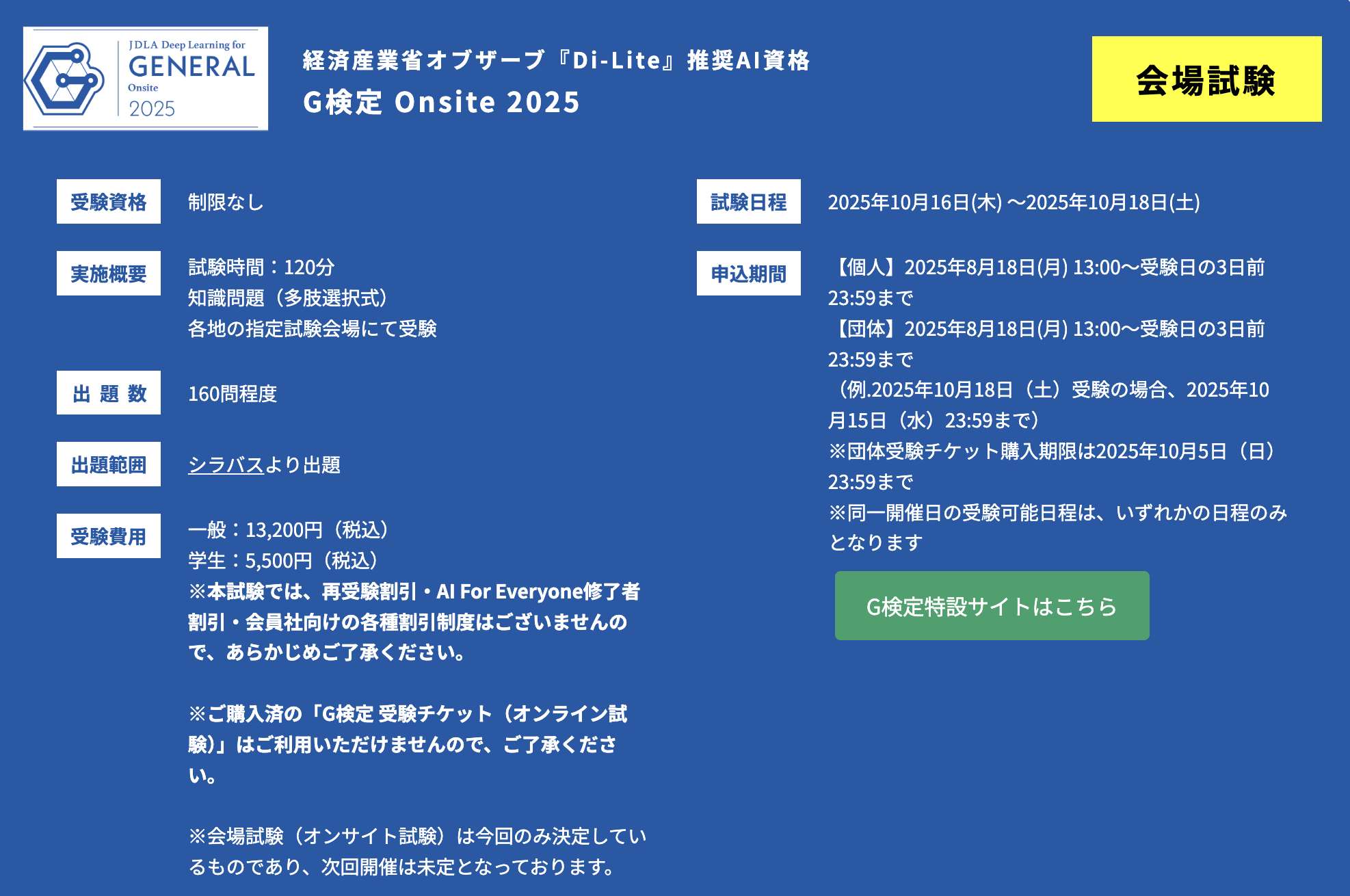

G検定(ジェネラリスト検定)は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、ディープラーニングの基礎知識を有し、事業活用する能力(ジェネラリスト)を認定する資格です。AIの技術的な側面だけでなく、法律や倫理、最新の活用事例まで、ビジネス視点でAIを理解するために必要な知識が問われます。

この資格は、AIプロジェクトの企画・推進を担うマネージャーやプランナー、AIを活用した新規事業開発に携わる方などに強くおすすめします。エンジニアと円滑にコミュニケーションをとり、ビジネス課題をAIでどう解決できるかを考える上で、G検定で得られる知識は強力な武器となります。

合格率は60%前後で推移しており、しっかりと対策すれば十分に合格を狙える難易度です。AIを「使う側」として、ビジネスの最前線で活躍したいと考えるすべての人にとって価値のある資格です。

こちらは、G検定の試験概要や次回日程などを確認できる公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://www.jdla.org/certificate/general/

4位:E資格(エンジニア資格)

E資格(エンジニア資格)は、G検定と同じく日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力(エンジニア)を認定する資格です。応用数学や機械学習、深層学習、開発・運用環境など、AIエンジニアに求められる高度な専門知識が問われます。

この資格は、AIエンジニアやデータサイエンティストとしてキャリアを築きたい、または既にその職務に就いており、より高度なスキルを証明したいと考えている方に最適です。単にライブラリを使うだけでなく、AIモデルの仕組みを深く理解し、自ら実装できるレベルを目指すことができます。

受験するためにはJDLA認定プログラムの修了が必要であり、計画的な学習が求められます。難易度は高いですが、その分、AI開発の専門家として高い市場価値を得られることは間違いないでしょう。

ディープラーニングの理論やAIモデルの仕組みをより深く理解するためには、ChatGPTの基本的な仕組みについて解説したこちらの記事も参考になるでしょう。ChatGPTの仕組みをわかりやすく解説!言語モデル、学習方法、今後の展望まで。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-explanation/

5位:DS検定(データサイエンティスト検定)

DS検定(データサイエンティスト検定)は、一般社団法人データサイエンティスト協会が主催し、データサイエンティストに必要とされるデータサイエンス力、データエンジニアリング力、ビジネス力の3つのスキル領域について、見習いレベルの実務能力や知識を証明する資格です。

この資格は、データサイエンティストを目指す学生や若手社会人、また、データ分析を業務に取り入れたいと考えているビジネスパーソンにおすすめです。データ分析のプロジェクトがどのように進むのか、どのような知識が必要なのかを体系的に学ぶことができます。

試験範囲が広いため、計画的な学習が必要ですが、データドリブンな意思決定が求められる現代において、この資格で得られる知識は多くの場面で役立ちます。データ活用の第一歩として、取得を検討する価値は非常に高いでしょう。

6位:AWS Certified AI Practitioner(AIF)

AWS Certified AI Practitioner(AIF)は、Amazon Web Services(AWS)が提供するAI関連サービスに関する基礎知識を証明する認定資格です。AWSのAI/MLサービスがどのようなもので、どのようなビジネス課題を解決できるのかを理解していることが問われます。

この資格は、AWS環境でAIサービスを活用したいエンジニア、AIプロジェクトの企画や提案を行う営業職やコンサルタントに特におすすめです。AWSが提供する豊富なAIサービスを理解することで、より具体的で実現可能なソリューションを提案できるようになります。

AWSの認定資格の中では基礎レベルに位置づけられており、実務経験がなくても挑戦しやすいのが特徴です。クラウドベースのAI開発が主流となる中で、AWSの知識を持つことは大きなアドバンテージとなるでしょう。

7位:AI実装検定

AI実装検定は、AI実装検定実行委員会(AIEO)が主催する、AIに関する実装力や知識を問う検定試験です。ディープラーニングの実装で広く使われているプログラミング言語Pythonと、代表的なライブラリに関する知識が中心となります。レベルはB級、A級、S級の3段階に分かれています。

この検定は、AIエンジニアを目指しており、特にPythonを用いた開発スキルを客観的に証明したい方に最適です。特にA級では、AIモデルの実装に関するより深い知識が問われるため、実践的な開発能力のアピールにつながります。

手を動かしてコードを書きながら学ぶことが好きな方や、理論だけでなく実装力を重視したい方にとって、目標設定しやすい検定と言えるでしょう。まずはB級から挑戦し、段階的にスキルアップを目指すのがおすすめです。

8位:生成AIプロンプトエンジニア検定

生成AIプロンプトエンジニア検定は、プロンプトエンジニアリングのスキルを客観的に評価・認定するための検定試験です。生成AIから意図した通りのアウトプットを引き出すためのプロンプト設計能力や、関連する倫理・法律に関する知識が問われます。

この検定は、日常業務でChatGPTなどの生成AIを頻繁に利用しており、その活用レベルをさらに高めたいと考えているすべての方におすすめです。特に、コンテンツ作成や資料作成、データ分析などを効率化したい方にとって、プロンプトスキルは直接的に業務生産性の向上につながります。

生成AIの能力を最大限に引き出す「プロンプト」は、今後ますます重要性が高まるスキルです。この検定を通じて、感覚的な活用から一歩進んだ、体系的なプロンプト設計能力を身につけることができます。

9位:文章生成AI能力検定・画像生成AI能力検定

文章生成AI能力検定と画像生成AI能力検定は、それぞれ文章生成AIと画像生成AIの活用スキルに特化した検定試験です。各ツールの基本的な使い方から、著作権などの関連法規、より高度なアウトプットを得るための実践的なテクニックまで、幅広く問われます。

これらの検定は、ライターや編集者、マーケター、デザイナーなど、クリエイティブな業務に携わる方に特におすすめです。AIを単なるツールとして使うだけでなく、創造性を高めるパートナーとして使いこなすための知識とスキルが身につきます。

それぞれの分野に特化しているため、ご自身の業務内容に合わせてどちらか、あるいは両方の取得を目指すと良いでしょう。AI時代におけるクリエイターとしての新たな価値を証明するのに役立ちます。

10位:ITパスポート

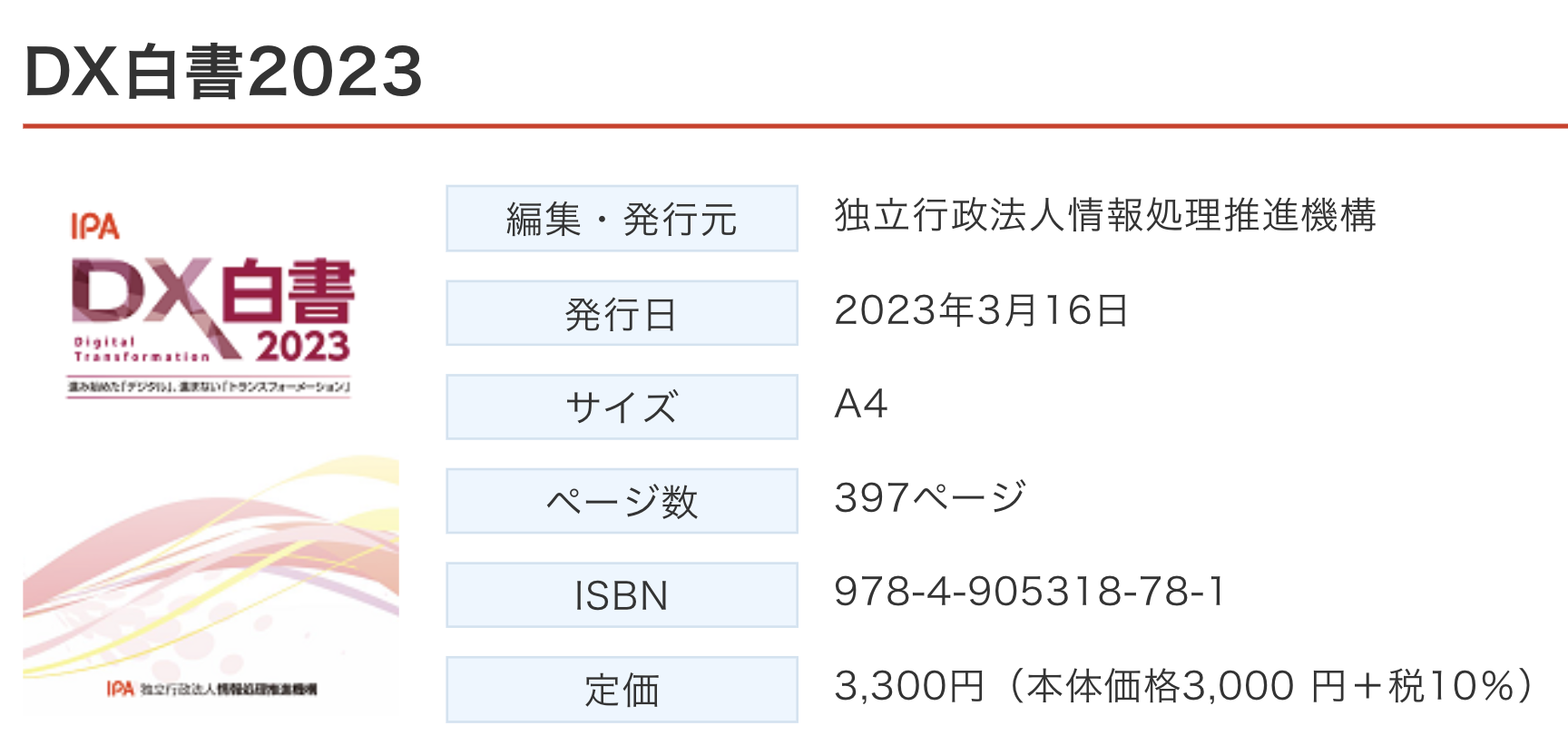

ITパスポート試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催する、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。AIの技術だけでなく、ネットワーク、セキュリティ、プロジェクトマネジメント、経営戦略など、IT社会で働く上で共通して求められる幅広い知識が問われます。

この資格は、社会人経験の浅い方や、これからIT業界を目指す学生の方にまず取得をおすすめしたい資格です。AIを学ぶ上でも、その前提となるITの全体像を理解していることは大きな助けとなります。

直接的に高度なAIスキルを証明するものではありませんが、ITリテラシーの基礎が固まっていることの証明となり、他の専門的な資格と組み合わせることで、より信頼性の高いスキルセットをアピールできます。社会人としての基礎力を示す上で、取得して損のない資格です。

こちらは、国家試験であるITパスポートの公式サイトです。サンプル問題や統計情報も確認できます。合わせてご覧ください。 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

ChatGPT関連の資格を取得する4つのメリット

ChatGPT関連の資格を取得することには、単に知識が身につくだけでなく、キャリアにおいて多くの具体的なメリットがあります。

- 就職や転職で有利になり市場価値が上がる

- 副業やフリーランスの案件が獲得しやすくなる

- 実務スキルが身につき業務効率化につながる

- キャリアの選択肢が広がり収入アップも目指せる

これらのメリットを理解することで、資格学習へのモチベーションも高まるはずです。それでは、1つずつ順に解説します。

就職や転職で有利になり市場価値が上がる

AIスキルを持つ人材の需要は、業界を問わず急速に高まっています。多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、AIを理解し、ビジネスに活用できる人材は非常に貴重な存在です。

資格を持っていることは、AIに関する知識やスキルを客観的に証明する強力な手段となります。

履歴書や職務経歴書に記載することで、他の候補者との差別化を図ることができ、書類選考の通過率を高める効果が期待できます。特に、未経験の職種へ挑戦する場合でも、資格取得に向けた学習意欲やポテンシャルをアピールする材料となるでしょう。

こちらは、国内企業のDX推進における人材不足の深刻な状況をまとめたIPA(情報処理推進機構)の「DX白書」です。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html

副業やフリーランスの案件が獲得しやすくなる

副業やフリーランスとして活動する上でも、資格は大きな武器になります。Webサイト制作やライティング、データ分析といった既存のスキルに、AI活用のスキルを掛け合わせることで、より高単価な案件を獲得しやすくなります。

例えば、「AIを活用した記事コンテンツの大量生成」や「ChatGPTを使った業務効率化コンサルティング」といった専門性の高いサービスを提供できるようになります。

クライアントは、あなたのスキルレベルを客観的に判断する材料として資格を評価します。信頼性が高まることで、継続的な案件受注や、より条件の良いプロジェクトへの参画につながる可能性が高まります。

実務スキルが身につき業務効率化につながる

資格取得を目指す学習プロセスそのものが、実務能力の向上に直結します。これまで何となく使っていたChatGPTの機能を体系的に学び直すことで、より効果的なプロンプトの書き方や、知らなかった便利な活用法を発見できます。

例えば、メールの文面作成や情報収集、資料の要約といった日常的なタスクを、より短時間で、かつ高い精度で行えるようになります。

これにより、日々の業務が効率化され、残業時間の削減や、より創造的な仕事に時間を割くことができるようになります。資格勉強で得た知識は、すぐに日々の業務に活かせる実践的なスキルとなるのです。

キャリアの選択肢が広がり収入アップも目指せる

AIに関する専門知識は、あなたのキャリアに新たな可能性をもたらします。現在の職務における専門性を高めるだけでなく、AIプランナーやプロンプトエンジニア、AIコンサルタントといった新しい職種へのキャリアチェンジも視野に入れることができます。

これらの専門職は需要が高く、高い収入が期待できるポジションです。

また、社内での評価向上にもつながり、昇進や昇給のチャンスも増えるでしょう。AIという成長分野のスキルを身につけることは、長期的な視点で自身のキャリアを豊かにし、安定した収入基盤を築くための自己投資と言えます。

ChatGPT関連の資格取得を目指す前に確認すべき4つのポイント

ChatGPT関連の資格に挑戦しようと決めたら、やみくもに勉強を始めるのではなく、事前に確認しておくべきポイントがいくつかあります。

- 資格を取得する目的は明確か

- 実務に本当に役立つ資格か

- 第三者機関が認定する信頼度の高い資格か

- 自分にとって取得難易度は適切か

これらの点を事前に自問自答することで、時間や費用を無駄にすることなく、最適な資格選びができます。1つずつ見ていきましょう。

資格を取得する目的は明確か

まず最も重要なのが、「なぜその資格を取得したいのか」という目的を明確にすることです。目的によって、選ぶべき資格は大きく変わってきます。

例えば、「転職活動でAIスキルをアピールしたい」「現在の業務を効率化したい」「AIエンジニアとしてキャリアを築きたい」など、目的は人それぞれでしょう。

目的が曖昧なままでは、学習のモチベーションを維持するのが難しくなったり、取得した資格が実際のキャリアに結びつかなかったりする可能性があります。まずは自分のキャリアプランと向き合い、資格取得をその中のどのステップとして位置づけるのかを考えてみましょう。

実務に本当に役立つ資格か

資格の中には、理論的な知識ばかりで、実際の業務ではあまり使われない内容を問うものも存在します。せっかく時間と労力をかけて取得するのであれば、実務に直結するスキルが身につく資格を選びたいものです。

興味のある資格を見つけたら、その試験範囲や出題内容をよく確認しましょう。

プロンプトエンジニアリングや具体的なツールの活用法、ビジネスへの応用事例など、実践的な内容が多く含まれているかどうかが一つの判断基準になります。また、実際にその資格を取得した人の口コミや体験談を調べるのも有効です。

第三者機関が認定する信頼度の高い資格か

資格の価値は、その運営団体によって大きく左右されます。誰でも簡単に取得できてしまうような民間資格では、残念ながら社会的な評価は得られにくいのが現実です。

資格を選ぶ際には、その資格が公的な機関や、業界で広く認知されている団体によって運営・認定されているかを確認しましょう。

例えば、経済産業省が管轄するIPAの国家資格や、日本ディープラーニング協会(JDLA)のような業界団体が主催する資格は、信頼性が高く、企業からの評価も得やすい傾向にあります。知名度や権威性も、資格選びの重要な判断材料の一つです。

自分にとって取得難易度は適切か

自分の現在のスキルレベルや、学習にかけられる時間を考慮して、適切な難易度の資格を選ぶことも大切です。初学者がいきなり専門家向けの高度な資格に挑戦しても、挫折してしまう可能性が高いでしょう。

まずは、ITパスポートや生成AIパスポートのような、基礎的な内容を問う資格から始めるのがおすすめです。

基礎を固めた上で、G検定やE資格といった、より専門性の高い資格へステップアップしていくのが効率的な学習ルートです。各資格の公式サイトには、想定される受験者層や合格率などの情報が掲載されているので、それらを参考に自分に合ったレベルの資格を見極めましょう。

ChatGPTを活用した資格の具体的な勉強法3選

ChatGPTは、資格勉強において非常に強力な学習パートナーとなり得ます。ただ参考書を読むだけでなく、ChatGPTを能動的に活用することで、学習効率を飛躍的に高めることが可能です。

- テキストの要約と不明点の解説をしてもらう

- オリジナルの練習問題を作成してもらう

- 最適な学習計画を立案してもらう

ここでは、すぐに実践できる具体的な勉強法を3つ紹介します。

テキストの要約と不明点の解説をしてもらう

参考書の難しい部分や、なかなか頭に入ってこない概念を学習する際に、ChatGPTは非常に役立ちます。理解したい範囲のテキストをコピー&ペーストし、「この部分を箇条書きで要約してください」や「中学生にも分かるように説明してください」といったプロンプトを入力してみましょう。

ChatGPTは、複雑な文章の要点を整理し、平易な言葉で言い換えてくれます。

また、「○○という専門用語が分かりません。具体的な例を挙げて説明してください」のように、ピンポイントで質問することも有効です。まるで専属の家庭教師がいるかのように、あなたの疑問にいつでも答えてくれます。

オリジナルの練習問題を作成してもらう

参考書に付属している問題集を解き終えてしまった後、さらなる演習を積みたい場合にChatGPTは活躍します。学習した範囲やキーワードを伝え、「このテーマに関する三択問題を10問作成してください。解説もつけてください」のように指示してみましょう。

ChatGPTは、あなたのリクエストに応じたオリジナルの練習問題を瞬時に生成してくれます。

これにより、知識の定着度を確認し、苦手な分野を特定することができます。「もっと応用的な問題を作成して」といった指示で、問題の難易度を調整することも可能です。無限に問題演習ができるのは、AIならではの大きなメリットです。

最適な学習計画を立案してもらう

資格取得に向けて、いつまでに何をどれくらい勉強すれば良いのか、学習計画を立てるのは意外と難しいものです。そんな時もChatGPTに相談してみましょう。

「○月○日の△△試験に合格したいです。平日は1時間、休日は3時間勉強できます。合格までの最適な学習スケジュールを提案してください」と入力します。

すると、試験日から逆算し、各学習項目に割くべき時間や、週ごと、日ごとの具体的な学習タスクを盛り込んだ計画案を作成してくれます。計画を立てる手間が省けるだけでなく、客観的な視点から無理のない現実的なスケジュールを組むことができるでしょう。

ChatGPTを資格勉強で活用する際の3つの注意点

ChatGPTは資格勉強の強力なツールですが、使い方を誤るとかえって学習の妨げになる可能性もあります。その能力を最大限に活かすために、以下の3つの注意点を必ず押さえておきましょう。

- 情報の正確性を必ずファクトチェックする

- 最終的には自分の頭で理解することを意識する

- 試験ごとの出題形式や特徴を把握する

これらのポイントを意識することで、ChatGPTを安全かつ効果的に活用できます。

情報の正確性を必ずファクトチェックする

ChatGPTが生成する情報は、常に100%正確であるとは限りません。特に、専門的な内容や最新の情報に関しては、誤った情報(ハルシネーション)を含んでいる可能性があります。

ChatGPTから得た解説や回答は、鵜呑みにせず、必ず公式テキストや信頼できる情報源で裏付けを取る(ファクトチェックする)習慣をつけましょう。

あくまで学習の補助ツールとして位置づけ、情報の正誤を判断する主体は自分自身であるという意識を持つことが重要です。この一手間を惜しまないことが、正しい知識を身につける上で不可欠です。

ChatGPTが生成する誤った情報、いわゆるハルシネーションを防ぐための具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

最終的には自分の頭で理解することを意識する

ChatGPTに頼りすぎると、自分で考える力が低下してしまう恐れがあります。分からないことがあったときに、すぐに答えを求めるのではなく、まずは自分でテキストを読み返したり、推測したりするプロセスを大切にしましょう。

ChatGPTを使うのは、自分で考えた後、その答え合わせやさらなる理解を深めるため、というスタンスが理想です。

試験本番では、自分の記憶と理解力だけが頼りです。AIに要約や解説をしてもらうのは効率的ですが、最終的にはその内容を自分の言葉で説明できるレベルまで、しっかりと消化することを心がけてください。

試験ごとの出題形式や特徴を把握する

ChatGPTに練習問題を作成してもらう際は、実際の試験の形式を意識することが重要です。選択問題なのか、記述問題なのか、また、どのような観点から問題が出されるのかといった特徴を、ChatGPTにインプットしてあげましょう。

例えば、「G検定の過去問の傾向を参考に、AIの法律に関する四択問題を作成してください」のように、具体的な指示を出すことで、より本番に近い形式の問題演習が可能になります。

単に知識を問うだけでなく、試験ごとの「クセ」や「傾向」を掴むことが合格への近道です。過去問などを分析し、その特徴をプロンプトに反映させる工夫をしましょう。

ChatGPTを資格のパートナーにする5つの活用術

注意点を踏まえた上で、さらに一歩進んでChatGPTを学習のパートナーとして使いこなすための、より具体的な活用術を5つ紹介します。

- 具体的なプロンプト(指示)で質問する

- 質問用のテンプレートを作成しておく

- 学習の壁打ち相手になってもらう

- 面接官役で模擬試験をしてもらう

- 学習の進捗を管理・可視化してもらう

これらのテクニックを駆使して、ChatGPTとの学習をより質の高いものにしていきましょう。

具体的なプロンプト(指示)で質問する

ChatGPTから質の高い回答を引き出すためには、質問の仕方が非常に重要です。「AIについて教えて」のような曖昧な質問ではなく、より具体的に、文脈を伝えて質問することを心がけましょう。

「私はAI初学者です。ディープラーニングと機械学習の違いを、小学生にも分かるように、身近な例えを使って教えてください」のように、「役割」「文脈」「制約」などを明確に指示することで、回答の精度は格段に向上します。

良い質問をすることが、良い答えを得るための第一歩です。常に「どう聞けば、欲しい情報が的確に返ってくるか」を意識してプロンプトを作成しましょう。

質問用のテンプレートを作成しておく

学習中によく使う質問のパターンは、あらかじめテンプレートとして保存しておくと便利です。

例えば、「以下の文章を要約して箇条書きで示してください:【ここにテキストをペースト】」や、「【ここに専門用語】という単語の意味と、ビジネスシーンでの使用例を3つ挙げてください」といったテンプレートを用意しておけば、毎回プロンプトを考える手間が省け、スムーズに学習を進めることができます。

自分なりの「必勝プロンプト」をいくつかストックしておくことで、思考を中断することなく、効率的に疑問を解消できるようになります。

学習の壁打ち相手になってもらう

一人で勉強していると、自分の理解が本当に正しいのか不安になったり、考えが煮詰まってしまったりすることがあります。そんな時、ChatGPTは優秀な壁打ち相手になってくれます。

「○○という概念について、私は△△と理解しましたが、この解釈で合っていますか?」と問いかけてみましょう。ChatGPTがあなたの理解度をチェックし、もし誤りがあれば修正してくれたり、補足情報を提供してくれたりします。

誰かに説明することで、自分自身の頭の中も整理されます。この対話的な学習法は、知識の定着を大いに助けてくれるでしょう。

面接官役で模擬試験をしてもらう

筆記試験だけでなく、口述試験や面接が課されるタイプの資格もあります。また、資格取得後の転職活動を見据えて、面接対策をしておきたい場合もあるでしょう。

そんな時は、ChatGPTに面接官役を依頼してみましょう。「あなたはAIエンジニアの中途採用面接官です。私にG検定で学んだ知識に関する質問を5つしてください」と指示します。

本番さながらの緊張感で質疑応答の練習ができ、自分の知識の穴や、うまく説明できない部分を洗い出すことができます。回答に対するフィードバックを求めることも可能で、非常に実践的なトレーニングになります。

学習の進捗を管理・可視化してもらう

学習のモチベーションを維持するためには、自分の頑張りを可視化することが有効です。ChatGPTに学習の進捗管理を手伝ってもらいましょう。

毎日の学習時間や、終えた単元などを報告し、「これらの情報をもとに、学習進捗をグラフ化して」とお願いすれば、テキストベースで簡単なグラフや進捗バーを作成してくれます。

また、「今週の学習目標達成度を評価して、来週に向けたアドバイスをください」と頼めば、パーソナルトレーナーのようにあなたを励まし、次のアクションを提案してくれます。学習のペースメーカーとして活用するのも良い方法です。

ChatGPT関連の資格を独学で取得するロードマップ

独学でChatGPT関連の資格取得を目指す場合、計画的に学習を進めることが成功の鍵となります。ここでは、具体的な4つのステップからなるロードマップを紹介します。

- STEP1:取得する資格を決める

- STEP2:公式テキストや参考書を用意する

- STEP3:学習計画を立てて実践する

- STEP4:問題集や過去問でアウトプットする

このロードマップに沿って進めることで、迷うことなく効率的に学習を進められるでしょう。

STEP1:取得する資格を決める

まずは、これまでの内容を参考に、自分の目的やスキルレベルに合った資格を一つ選びましょう。複数の資格に同時に手を出すと、学習が中途半半端になってしまう可能性があります。

「キャリアアップのために、まずはG検定の取得を目指す」というように、具体的で明確な目標を設定することが重要です。

資格が決まれば、公式サイトで試験日や出題範囲、推奨される学習時間などの詳細情報を確認し、合格までの全体像を把握します。この最初のステップが、後の学習の方向性を決定づけます。

STEP2:公式テキストや参考書を用意する

目標とする資格が決まったら、次はその資格の運営団体が推奨する公式テキストや、評価の高い市販の参考書を準備します。

公式テキストは、試験範囲を網羅しており、出題のベースとなる最も信頼できる教材です。これに加えて、図解が多くて分かりやすい参考書や、一問一答形式の問題集などを補助教材として揃えると、より学習が進めやすくなります。

最近では、オンライン学習プラットフォームや動画教材も充実しています。自分の学習スタイルに合った教材をいくつか組み合わせるのがおすすめです。

STEP3:学習計画を立てて実践する

教材が揃ったら、試験日から逆算して具体的な学習計画を立てます。ChatGPTにたたき台を作成してもらうのも良いでしょう。

計画を立てる際は、参考書全体のページ数や章の数を把握し、「1日に10ページ進める」「週末に1章を終わらせる」といったように、日々のタスクを具体的に設定します。

重要なのは、計画を立てっぱなしにせず、着実に実践することです。予期せぬ予定が入ることも考慮し、少し余裕を持たせたスケジュールを組むと、計画倒れを防ぐことができます。

STEP4:問題集や過去問でアウトプットする

インプット学習がある程度進んだら、問題集や過去問を解くアウトプットの時間を増やしていきましょう。知識をインプットするだけでは、試験で得点する力は身につきません。

問題を解くことで、知識の定着度を確認できるだけでなく、試験の時間配分や問題形式に慣れることができます。

間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ず分析し、該当する部分のテキストを読み返して復習します。この「インプット→アウトプット→復習」のサイクルを繰り返すことが、合格への最も確実な道筋です。

ChatGPT関連の資格を実務に活かした3つの成功事例

資格を取得した知識が、実際のビジネスシーンでどのように役立つのか、具体的なイメージを持つことは重要です。ここでは、資格を実務に活かした3つの成功事例を紹介します。

- 事例1:事務作業を効率化し残業時間を大幅削減

- 事例2:ポートフォリオに記載し高単価の副業案件を獲得

- 事例3:未経験からAIエンジニアへの転職に成功

これらの事例から、資格取得後の自分の姿を想像してみてください。

事例1:事務作業を効率化し残業時間を大幅削減

営業事務として働くAさんは、生成AIパスポートの資格を取得しました。そこで得たプロンプトエンジニアリングの知識を活かし、これまで手作業で行っていた議事録の要約や、顧客への定型メール作成をChatGPTで自動化する仕組みを構築しました。

これにより、毎日のルーティンワークにかかる時間が劇的に短縮。結果として、月の残業時間を20時間以上削減することに成功しました。

削減できた時間で、より付加価値の高い営業サポート業務に取り組めるようになり、社内での評価も大きく向上したそうです。

事例2:ポートフォリオに記載し高単価の副業案件を獲得

Webライターとして活動するBさんは、文章生成AI能力検定を取得。その資格を自身のポートフォリオやSNSのプロフィールに明記し、「AIを活用したSEO記事作成」を新たなスキルとしてアピールしました。

専門性が客観的に証明されたことでクライアントからの信頼が高まり、文字単価が1.5倍のメディアから継続的な案件を獲得することに成功しました。

現在では、AIライティングに関するコンサルティングも手掛けるなど、資格取得をきっかけに仕事の幅を大きく広げています。

事例3:未経験からAIエンジニアへの転職に成功

異業種からIT業界への転職を目指していたCさんは、G検定とE資格を立て続けに取得しました。実務経験はありませんでしたが、難関資格を取得したことで、AIに対する高い学習意欲とポテンシャルを証明することに成功しました。

面接では、資格勉強を通じて学んだディープラーニングの知識や、自身で作成した簡単なAIモデルについて熱意をもって語りました。

その結果、ポテンシャル採用枠でAI開発企業への転職を決め、現在はOJTを受けながらAIエンジニアとしてのキャリアをスタートさせています。

ChatGPT関連の資格取得後さらにキャリアアップする方法

資格取得はゴールではなく、あなたのキャリアにおける新たなスタートラインです。その価値を最大化し、さらなるキャリアアップを実現するためには、次なるアクションが重要になります。

- 専門分野を掛け合わせて希少性を高める

- AI関連のスキルを学べるスクールを活用する

- 実務経験を積んでポートフォリオを充実させる

ここでは、資格取得後に踏み出すべき3つのステップを紹介します。

専門分野を掛け合わせて希少性を高める

AIの知識に、あなた自身が持つ他の専門分野の知識を掛け合わせることで、市場におけるあなたの価値は飛躍的に高まります。

例えば、「医療×AI」「金融×AI」「マーケティング×AI」といったように、特定のドメイン知識を持つAI人材は非常に希少で、多くの企業から求められています。

資格で得た汎用的なAIスキルを、自身の得意分野でどのように活かせるかを考え、実践していくことが、他者との差別化につながり、唯一無二のキャリアを築く鍵となります。

AI関連のスキルを学べるスクールを活用する

独学でのスキルアップに限界を感じたり、より体系的かつ実践的なスキルを効率的に身につけたいと考えたりした場合は、専門のスクールを活用するのも有効な選択肢です。

AI関連のスキルを学べるスクールでは、第一線で活躍するプロの講師から直接指導を受けられるほか、同じ目標を持つ仲間と繋がることができます。

カリキュラムの中には、チームでの開発演習や、ポートフォリオ制作のサポートが含まれていることも多く、転職活動を有利に進めるための強力なバックアップとなります。

実務経験を積んでポートフォリオを充実させる

最終的に、あなたの市場価値を最も高めるのは、資格や知識そのものよりも、それを活用して何を生み出したかという「実績」です。

現在の職場でAIを活用した業務改善プロジェクトに積極的に参加したり、個人でWebサービスやアプリケーションを開発してみたりと、アウトプットを積み重ねていきましょう。

これらの実績をポートフォリオとしてまとめることで、あなたのスキルを具体的な形で証明できるようになります。小さな成功体験を積み重ねていくことが、大きなキャリアアップへとつながるのです。まずは自分の興味のある分野から、何か一つ形にしてみることから始めてみましょう。

資格の次にくる波:AIに「仕事を奪われない」人材の思考法

ChatGPT関連の資格取得、おめでとうございます。しかし、そのスキルで本当にAI時代を生き抜けるでしょうか?実は、資格を持つだけでは、かえってAIに指示されるだけの「オペレーター」になってしまう危険性があります。世界経済フォーラムの最新レポートが示す未来は、単なるAIの「使い方」を知っているだけの人材ではありません。この記事では、資格取得後、本当に価値ある人材になるための「思考法」について、信頼できるデータと共に解説します。

【警告】あなたは「スキルコレクター」で満足していませんか?

「G検定に合格した」「プロンプトエンジニアの資格を取った」——。それは素晴らしい第一歩です。しかし、その知識を「どう使うか」が問われなければ、AIの性能向上と共にあなたの価値は薄れていくかもしれません。

これは、AIに与えられたお題をこなすだけの「AIオペレーター」化のリスクです。この状態が続くと、次のようなキャリアの停滞を招く可能性があります。

課題発見能力の低下: AIに聞けば答えが出るため、自ら「何が問題か?」を考える力が鈍る。

代替可能な存在になる: 同じ資格を持つ人は増え続け、あなたである必要性がなくなる。

創造性の枯渇: AIが提示する選択肢に頼り、ゼロから新しい価値を生み出す力が弱まる。

便利な資格に満足するうち、気づかぬ間に、変化の激しい時代を乗り越えるための本質的な「思考体力」が失われていくのです。

引用元:

世界経済フォーラムの「仕事の未来レポート2023」によると、2027年までに最も重要性が高まるスキルは「分析的思考」と「創造的思考」であると予測されています。これは、AIが出した答えを評価し、新たな問いを生み出す能力が、単なるAI操作スキルよりも重視されることを示唆しています。(World Economic Forum, “The Future of Jobs Report 2023”, 2023年)

【実践】AIを「戦略的パートナー」にする思考法

では、「仕事を奪われない」人材はAIをどう使っているのでしょうか?彼らはAIを「便利な道具」ではなく、「思考を拡張するパートナー」として捉えています。今日から実践できる3つの思考法を紹介します。

思考法①:AIを「新入社員」として使う

AIに完璧な指示を与えて答えを求めるのではなく、あえて曖昧な指示を出し、そのアウトプットに対してフィードバックを与えてみましょう。

魔法の問いかけ:

「(あなたが解決したい課題)について、君が僕のチームの新入社員だとしたら、まず何から調べる?いくつかアイデアを出してみて。」

AIの未熟な回答に「なぜそう考えたの?」「別の視点はない?」と問い返すことで、あなた自身の思考が整理され、課題の本質が浮き彫りになります。

思考法②:AIに「壁」を創らせる

自分の企画やアイデアの弱点を見つけるために、AIを最強の批評家として活用します。AIに反論させることで、思考の死角をなくすのです。

魔法の問いかけ:

「今から私が提案する『(あなたの企画)』には、致命的な欠陥が3つ隠されています。それを見つけ出し、最も厳しい言葉で指摘してください。」

AIによる客観的で容赦のないフィードバックは、あなたの論理を強化し、企画をより強固なものへと進化させます。

思考法③:複数のAIで「チーム」を組ませる

一つのAIの答えを妄信するのではなく、役割の違う複数のAIエージェントを動かし、それぞれの意見を戦わせることで、多角的な視点を手に入れます。

魔法の問いかけ:

「AI-Aはリスク管理の専門家、AI-Bは革新的なマーケター、AI-Cは顧客視点の評論家です。『(テーマ)』について三者で討論させ、最終的な結論を議事録としてまとめてください。」

多様な意見の衝突から生まれる想定外のアイデアこそが、人間であるあなたが付加価値を発揮すべき領域です。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。