「ChatGPTを開発している会社って、一体どんな企業なんだろう?」 「ニュースでよく聞くOpenAIについて、もっと詳しく知りたい。」

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを開発したOpenAIという会社について、設立の目的から主要なサービス、さらには株価の情報まで、皆さんが気になるポイントを徹底的に解説します。

また、ChatGPTがどのようにして生まれたのか、その技術的な背景や、ビジネスパートナーであるMicrosoftとの関係性にも深く迫ります。

この記事を読めば、ChatGPTとそれを取り巻く企業の全体像が明確になり、より一層AI技術への理解が深まるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの開発元「OpenAI」はどんな会社?

ここからは、ChatGPTを開発したOpenAIがどのような会社なのかを詳しく見ていきましょう。

設立された目的や、ChatGPT以外の製品・サービス、そして投資家が気になる株価についても解説します。

OpenAIの全体像を掴むことで、ChatGPTというプロダクトが生まれた背景をより深く理解できるでしょう。

OpenAIの設立と目的

OpenAIは、2015年にイーロン・マスク氏やサム・アルトマン氏など、著名な起業家や研究者によって設立されたAI研究開発機関です。

その最大の目的は、「汎用人工知能(AGI)が全人類に利益をもたらすようにすること」です。

特定の企業や個人の利益のためではなく、人類全体にとって安全で有益なAIを開発し、その恩恵を広く普及させることを目指しています。

当初は非営利団体としてスタートしましたが、巨額の研究開発資金を調達するために、後に利益に上限を設けた営利部門「OpenAI LP」を設立するというユニークな組織形態をとっています。

こちらはOpenAIの設立理念やAGI開発における基本原則を定めた公式憲章です。合わせてご覧ください。https://openai.com/ja-JP/charter

OpenAIの主要な製品とサービス

OpenAIが提供しているのは、ChatGPTだけではありません。

文章だけでなく、画像や音声、さらには動画を生成する多様なAIモデルを開発・提供しています。

代表的なものとしては、入力されたテキストから非常にリアルな画像を生成する「DALL-E」や、音声を文字に起こす高精度な「Whisper」などがあります。

これらの技術はAPIを通じて開発者に公開されており、世界中の様々なアプリケーションやサービスに組み込まれています。

OpenAIの株価や株式について

多くの方がOpenAIの株価に関心を持っていますが、現在、OpenAIは株式を公開していません。

つまり、証券取引所には上場しておらず、一般の投資家が株を売買することはできません。

ただし、Microsoftをはじめとする特定の企業や投資家からの巨額の資金調達は行っており、その企業価値は非常に高く評価されています。

将来的に上場する可能性もゼロではありませんが、現時点ではその予定は公にされていません。

こちらはOpenAIが非営利団体から「上限利益(Capped-profit)」モデルへ移行した際の公式発表です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/openai-lp/

ChatGPTの技術と開発背景

ChatGPTという画期的なAIは、どのようにして生まれたのでしょうか。

ここでは、その技術的な進化の歴史や、どのような仕組みで自然な文章を生成しているのか、そしてなぜ日本語にこれほど流暢に対応できるのかについて掘り下げていきます。

ChatGPTの裏側にある技術を知ることで、その能力の高さと今後の可能性をより具体的に理解することができます。

GPT-1からChatGPTへの進化の歴史

ChatGPTの頭脳にあたる技術は「GPT(Generative Pre-trained Transformer)」と呼ばれ、その歴史は2018年の「GPT-1」から始まりました。

GPT-1は、大量のテキストデータを学習し、文章の続きを予測する能力を持っていましたが、まだその性能は限定的でした。

その後、モデルの規模と学習データ量を飛躍的に増大させた「GPT-2」(2019年)、「GPT-3」(2020年)が登場し、生成される文章の質は劇的に向上します。

そして2022年、GPT-3.5をベースに対話形式に特化した調整(ファインチューニング)を施した「ChatGPT」が公開され、その自然で人間らしい対話能力が世界に衝撃を与えました。

こちらはChatGPTの自然な対話能力の基礎となった、人間のフィードバックから学習する手法について解説した技術論文です。合わせてご覧ください。https://arxiv.org/abs/2203.02155

以降も「GPT-4」、そして画像や音声も理解できるマルチモーダルAI「GPT-4o」へと、進化は驚異的なスピードで続いています。

こちらはGPT-4のマルチモーダル対応や性能向上について詳述された公式テクニカルレポートです。合わせてご覧ください。 https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

ChatGPTの技術的な特徴と仕組み

ChatGPTの中核をなすのは「Transformer」という深層学習モデルです。

このモデルの最大の特徴は、文章の中の単語同士の関連性の強さを学習し、文脈全体を理解する能力にあります。

例えば、「銀行の『窓口』」と「人生の『窓口』」では、同じ「窓口」でも意味が全く違うことを、前後の単語との関係性から判断します。

この仕組みにより、単に単語を繋ぎ合わせるのではなく、文脈に沿った自然で意味の通る文章を生成できるのです。

さらに、人間からのフィードバックを学習に取り入れる「RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)」という手法を用いることで、より人間にとって有益で安全な回答を生成できるように日々改良されています。

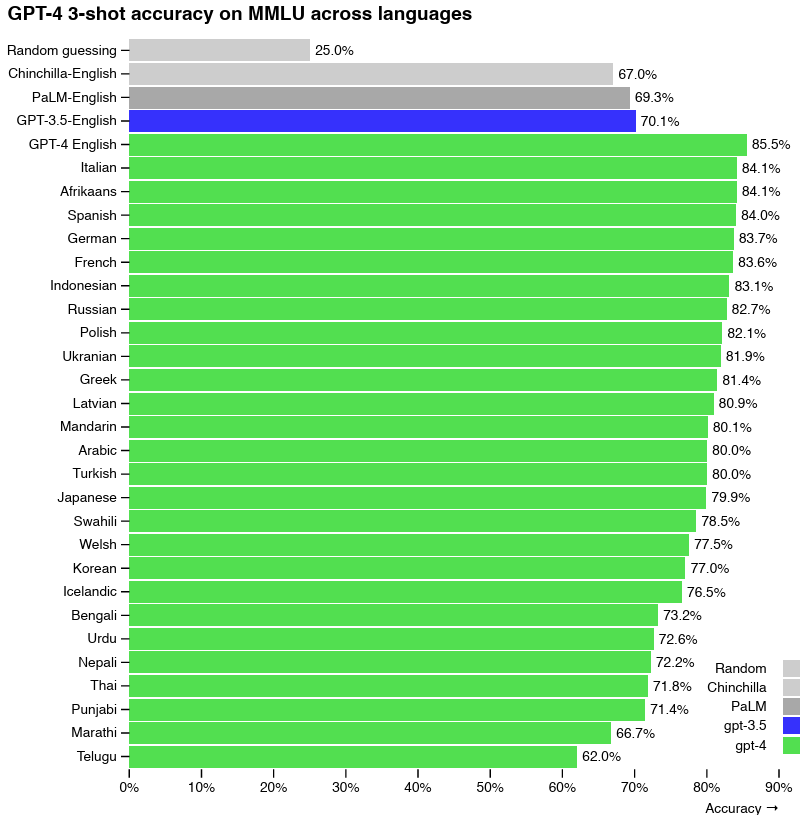

ChatGPTが日本語に対応している理由

ChatGPTが非常に自然な日本語を扱える理由は、その学習データにあります。

ChatGPTは、インターネット上に存在する膨大な量のテキストデータを学習しており、その中には日本語のウェブサイト、書籍、ニュース記事などが大量に含まれています。

この多様で膨大な日本語データを学習することで、日本語の文法や単語の使われ方、さらには敬語や口語表現といった細かなニュアンスまでを統計的に把握しています。

そのため、ユーザーが日本語で質問をすると、学習した知識の中から最も確率的に自然で適切だと思われる日本語の文章を組み立てて回答することができるのです。

ChatGPTとMicrosoftの会社関係

ChatGPTの成功の裏には、巨大IT企業であるMicrosoftとの強固なパートナーシップがあります。

両社はどのような関係を築いているのでしょうか。

ここからは、MicrosoftによるOpenAIへの巨額の投資や、両社の技術的な協力体制、そして今後の展望について解説します。

この関係性を知ることは、今後のAI業界の動向を予測する上で非常に重要です。

MicrosoftによるOpenAIへの投資

Microsoftは、2019年以降、OpenAIに対して複数回にわたり、総額で1兆円を超えるとも言われる巨額の投資を行っています。

この投資により、OpenAIはAIモデルの開発に不可欠な膨大な計算リソースを確保することができました。

一方、MicrosoftはOpenAIの先進的なAI技術を自社の製品やサービスに独占的または優先的に組み込む権利を得ています。

この戦略的なパートナーシップは、両社にとって相互に利益をもたらす強力なものであり、AI業界の勢力図を大きく塗り替える要因となっています。

両社の技術協力と将来の展望

両社の協力関係は、資金提供だけにとどまりません。

OpenAIのAIモデルは、Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で開発・運用されています。

Azureの強力なインフラが、ChatGPTをはじめとする高性能AIの安定的な稼働を支えているのです。

また、Microsoftは自社の検索エンジン「Bing」やオフィススイート「Microsoft 365」などに、OpenAIの技術を次々と統合しています。

今後も、両社の連携はさらに深まり、ビジネスから日常生活に至るまで、あらゆる場面でAIが活用される未来を加速させていくことでしょう。

こちらはMicrosoftとOpenAIのパートナーシップの次段階に関する共同声明です。合わせてご覧ください。 https://blogs.microsoft.com/blog/2025/09/11/a-joint-statement-from-microsoft-and-openai/

ChatGPTの会社での活用事例

ChatGPTは、個人の利用だけでなく、多くの会社で業務効率化や新しいサービスの創出に活用されています。

具体的にどのような企業が、どのようにChatGPTを活用しているのでしょうか。

ここでは、国内外の先進的な活用事例を紹介するとともに、会社でChatGPTを導入するメリットや、その始め方について解説します。

自社での活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

具体的な企業名とその活用方法

国内外の多くの先進企業が、ChatGPTの活用に乗り出しています。

例えば、日本では大和証券が全社員約9,000人を対象に導入し、情報収集や資料作成の効率化を図っています。

また、パナソニックコネクトでは、社内文書の作成やプログラミングコードの生成支援などに活用し、大幅な業務時間短縮を実現しました。

海外では、オンライン決済サービスのStripeが、開発者向けのドキュメント検索や要約にChatGPTの技術を利用しています。

これらの事例は、顧客サポートの自動化、マーケティングコンテンツの生成、社内情報の検索など、幅広い業務に応用できる可能性を示しています。

会社でChatGPTを活用するメリット

会社でChatGPTを活用する最大のメリットは、生産性の向上です。

メールの文面作成、議事録の要約、企画書のたたき台作成といった定型的な業務をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い仕事に集中できます。

また、24時間365日対応可能なチャットボットを構築すれば、顧客満足度の向上にも繋がります。

さらに、これまで外部に委託していた業務を内製化できるため、コスト削減の効果も期待できるでしょう。

アイデア次第で、業務のあらゆる側面を効率化し、競争力を高めることが可能です。

より具体的な業務活用の事例については、こちらの決定版ガイドで40選を紹介しています。ぜひ参考にしてください。会社での導入方法と始め方

会社でChatGPTを導入する際は、まず小規模なチームや特定の業務からスモールスタートするのがおすすめです。

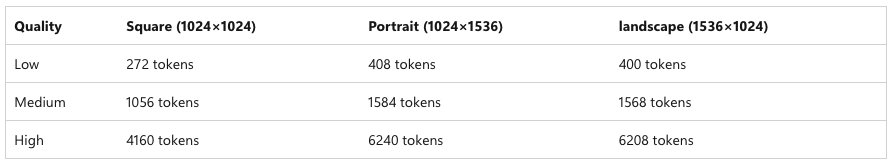

まずは無料版で基本的な性能を試し、その後、セキュリティが強化され、より高度な機能が使える法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」や、Microsoft Azure経由で利用できる「Azure OpenAI Service」の導入を検討すると良いでしょう。

こちらは法人利用の主要な選択肢であるAzure OpenAI Serviceの概要を解説した公式ドキュメントです。合わせてご覧ください。 https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/openai/overview

導入にあたっては、情報漏洩のリスクなどを防ぐため、社内での利用ルールやガイドラインを策定することが不可欠です。

どのような情報を入力してはいけないか、生成された内容をどのように確認するかなどを明確にし、全従業員に周知徹底することが安全な活用の鍵となります。

法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」の料金や機能、他プランとの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ChatGPTを会社で利用する際の注意点

ChatGPTは非常に便利なツールですが、会社で利用する際にはいくつかの注意点があります。

情報漏洩のリスクや、生成された情報の正確性、著作権の問題など、事前に理解しておくべき重要なポイントが存在します。

これらのリスクを正しく認識し、適切な対策を講じることで、安全かつ効果的にChatGPTを活用することができます。

情報漏洩のリスクと対策

ChatGPTに入力した情報は、モデルの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、顧客の個人情報や会社の機密情報などを安易に入力してしまうと、意図せず外部に漏洩するリスクがあります。

このリスクへの対策として、最も重要なのは、機密情報を入力しないというルールを社内で徹底することです。

さらに、入力したデータが学習に使われないように設定できる「オプトアウト申請」を行ったり、法人向けのセキュリティが強化されたプランを利用したりすることが有効です。

社内ガイドラインを整備し、全従業員のセキュリティ意識を高めることが不可欠です。

情報漏洩を防ぐための社内ガイドライン策定については、こちらの記事でひな形を交えながら詳しく解説しています。著作権や正確性の問題

ChatGPTが生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。

生成されたコンテンツを商用利用する際には、必ずコピーコンテンツチェックツールなどを利用して、類似する表現がないかを確認する必要があります。

また、ChatGPTはもっともらしい嘘の情報を生成すること(ハルシネーション)があります。

生成された情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う習慣をつけることが極めて重要です。

特に、統計データや専門的な情報に関しては、信頼できる情報源で裏付けを取るようにしましょう。

こちらは生成AIと著作権法に関する米国議会調査局のレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.congress.gov/crs-product/LSB10922

ChatGPTの情報が古い場合がある

ChatGPTの知識は、学習データがカットオフされた特定の日付までの情報に基づいています。

そのため、それ以降に起こった出来事や、最新のニュース、新しい製品の情報などについては、正確な回答ができない場合があります。

例えば、「昨日の総理大臣の会見内容は?」といった質問には答えることができません。

利用する際は、ChatGPTが最新の情報を持っているわけではないことを常に念頭に置き、リアルタイム性が求められる情報の収集には、従来の検索エンジンなどを併用することが賢明です。

ChatGPTの会社に関するよくある質問

最後に、ChatGPTやその開発会社であるOpenAIに関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

日本人との関係性や、ChatGPTの様々な種類、そしてAIが切り拓く未来の展望など、気になるポイントを簡潔にまとめました。

ChatGPTの会社は日本人と関係がある?

ChatGPTを開発したOpenAIはアメリカの企業であり、特定の日本人が開発の中心にいるというわけではありません。

しかし、OpenAIには世界中から優秀な研究者やエンジニアが集まっており、その中には日本人のスタッフも在籍している可能性があります。

また、AI技術の基礎となる研究は、国境を越えて世界中の研究者の貢献によって成り立っており、日本の研究者による論文などが間接的に影響を与えている可能性は十分に考えられます。

2024年4月には、OpenAIがアジア初となる拠点「OpenAI Japan」を東京に設立し、日本市場向けのサービス展開を本格化させています。

ChatGPTにはどんな種類がある?

一般的に「ChatGPT」と呼ばれるものには、いくつかのモデルやプランが存在します。

無料で利用できる基本的なモデルに加え、より高性能で最新の機能を備えた「GPT-4o」などが利用できる有料プラン(ChatGPT Plusなど)があります。

また、企業向けには、セキュリティと管理機能を強化した「ChatGPT Enterprise」や、自社のシステムにChatGPTの機能を組み込むための「API」が提供されています。

最近では、より高速で安価に利用できる小型モデル「GPT-4o mini」なども登場しており、用途に応じて最適なモデルを選択することが重要になっています。

ChatGPTの未来への展望

ChatGPTの登場は、社会のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

将来的には、AIがより複雑な思考や創造的な作業をこなせるようになり、人間の知的労働を強力にサポートする存在になると考えられています。

教育、医療、エンターテイメント、ソフトウェア開発など、あらゆる産業で革新が起こり、新たなサービスやビジネスが生まれるでしょう。

OpenAIは、人間のように思考できる汎用人工知能(AGI)の実現を最終的な目標に掲げており、その開発は今後も加速していくと予想されます。

私たちは、AIと人間が協働する新しい時代に向けて、その変化に適応していく必要があります。

ChatGPTは「諸刃の剣」?AIがもたらす光と社会が向き合うべき影

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やイノベーションの起爆剤として大きな期待を集める一方、その影響力は光と影の両側面を持っています。

OpenAIが「全人類に利益をもたらす」ことを目指すように、この技術を社会全体にとって有益なものにするためには、利用する私たち一人ひとりがそのリスクを深く理解することが不可欠です。

AIが生成する偽情報が社会的な混乱を招いたり、悪意ある目的に利用されたりする危険性は、決して無視できません。

便利な「答え」を無批判に受け入れるのではなく、その情報がどのような背景で生成され、どのような影響を及ぼしうるのかを批判的に吟味する姿勢、すなわち「AIに対するリテラシー」が、これからの社会でますます重要になっていくでしょう。

引用元: 総務省は「AIネットワーク社会推進会議」などの議論を通じて、AIがもたらす倫理的、法的、社会的なリスクについて言及しています。その中では、偽情報の拡散や社会的信頼の毀損につながる恐れが指摘されており、イノベーションの促進と並行してリスクへの対応を進めることの重要性が強調されています。(総務省「AI事業者ガイドライン検討会」)

まとめ

企業はChatGPTの登場により、これまでにない業務効率化や生産性向上の可能性を手にしました。

しかし、実際には「何から始めればいいかわからない」「情報漏洩などのセキュリティリスクが怖い」といった理由で、本格的な導入に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録の要約、さらには企画書の自動生成など、様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIの力を引き出せます。

しかも、Microsoft Azureを基盤とするAzure OpenAI Serviceを利用しているため、入力したデータがAIの学習に使われる心配がなく、セキュリティは万全です。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「自社のどの業務にAIを活かせるのか」といった初期段階の悩みから丁寧に解決し、安心して運用を開始できます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、専門的な知識がなくても、すぐに自社の業務改革をスタートできる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの具体的な活用事例や機能を詳しく解説した【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全かつ最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。