「ChatGPTで音声会話ができると聞いたけれど、設定方法がよくわからない」

「自分好みの声に変えたり、もっと自然な会話を楽しんだりするにはどうすればいいの?」

このように、ChatGPTの音声機能を使いこなせずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの音声会話モードの基本的な使い方から、5種類の声色の特徴、さらに実践的な活用事例までを徹底解説しました。

AI活用を専門とする筆者が、実際に日常業務や語学学習で実践しているノウハウを余すことなくご紹介します。

この記事を読めば、ChatGPTとの会話がよりスムーズになり、日々の生活や仕事の効率が劇的に向上するはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT音声モードとは?

ここからは、ChatGPT音声会話モードの概要と特徴について、以下の3つのポイントを解説します。

- ChatGPT音声会話の基本機能

- マルチモーダル機能としての位置づけ

- Advanced Voice Mode(高度な音声モード)の進化

基本を押さえることで、機能への理解が深まり、よりスムーズに活用できるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPT音声会話の基本機能

ChatGPTの音声会話機能は、テキスト入力の代わりに音声を使ってAIと対話ができる機能です。

従来のテキストチャットとは異なり、ユーザーが話しかけた内容をAIが聞き取り、音声で返答してくれるため、まるで人間と電話をしているような感覚で利用できます。

この機能は、OpenAIが開発した高度な音声認識技術(Whisper)と音声合成技術を組み合わせて実現されています。

非常に自然な抑揚や間を持って話すことができるため、機械的な違和感を感じにくいのが大きな特徴です。

手が離せない状況での調べ物や、英会話の練習など、テキスト入力だけでは難しかった多様なシーンでの活用が可能になりました。

ChatGPT音声モード公式サイト:https://chatgpt.com/ja-JP/features/voice

マルチモーダル機能としての位置づけ

音声会話モードは、ChatGPTが目指す「マルチモーダルAI」の中核をなす機能の一つです。

マルチモーダルとは、テキストだけでなく、画像、音声、映像など複数の種類の情報を同時に処理・理解できる能力を指します。

以前のAIモデルはテキスト情報の処理に特化していましたが、現在のChatGPT(特にGPT-4oなど)は、ユーザーの声のトーンや感情のニュアンスまで汲み取ろうとする進化を遂げています。

これにより、単なる情報のやり取りだけでなく、ユーザーの感情に寄り添った対応や、より文脈に即した適切なフィードバックが可能になりました。

音声会話は、AIを単なるツールから「パートナー」へと進化させる重要な要素といえるでしょう。

Advanced Voice Mode(高度な音声モード)の進化

最新のアップデートにより、一部のユーザーには「Advanced Voice Mode(高度な音声モード)」が提供され始めています。

これは、従来の音声モードよりもさらに応答速度が速く、より人間らしい感情表現が可能になった次世代の機能です。

従来のモードでは、音声を一度テキストに変換してから処理し、再び音声に戻すという工程を経ていましたが、Advanced Voice Modeでは音声を直接AIが理解します。

そのため、会話の途中で割り込んで話しかけたり、息遣いや笑い声を含んだりといった、極めてリアルなコミュニケーションが実現されています。

この進化により、通訳やカウンセリング、高度なロールプレイングなど、活用の幅がさらに広がっています。

ChatGPT音声会話のやり方

ここからは、実際にChatGPTで音声会話を始めるための手順について、以下の3つのデバイス・環境別に解説します。

- スマートフォンアプリでの設定と開始方法

- PC(デスクトップアプリ)での利用方法

- ブラウザ版での利用状況

デバイスごとの操作方法を知ることで、場所を選ばずに音声会話を活用できるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

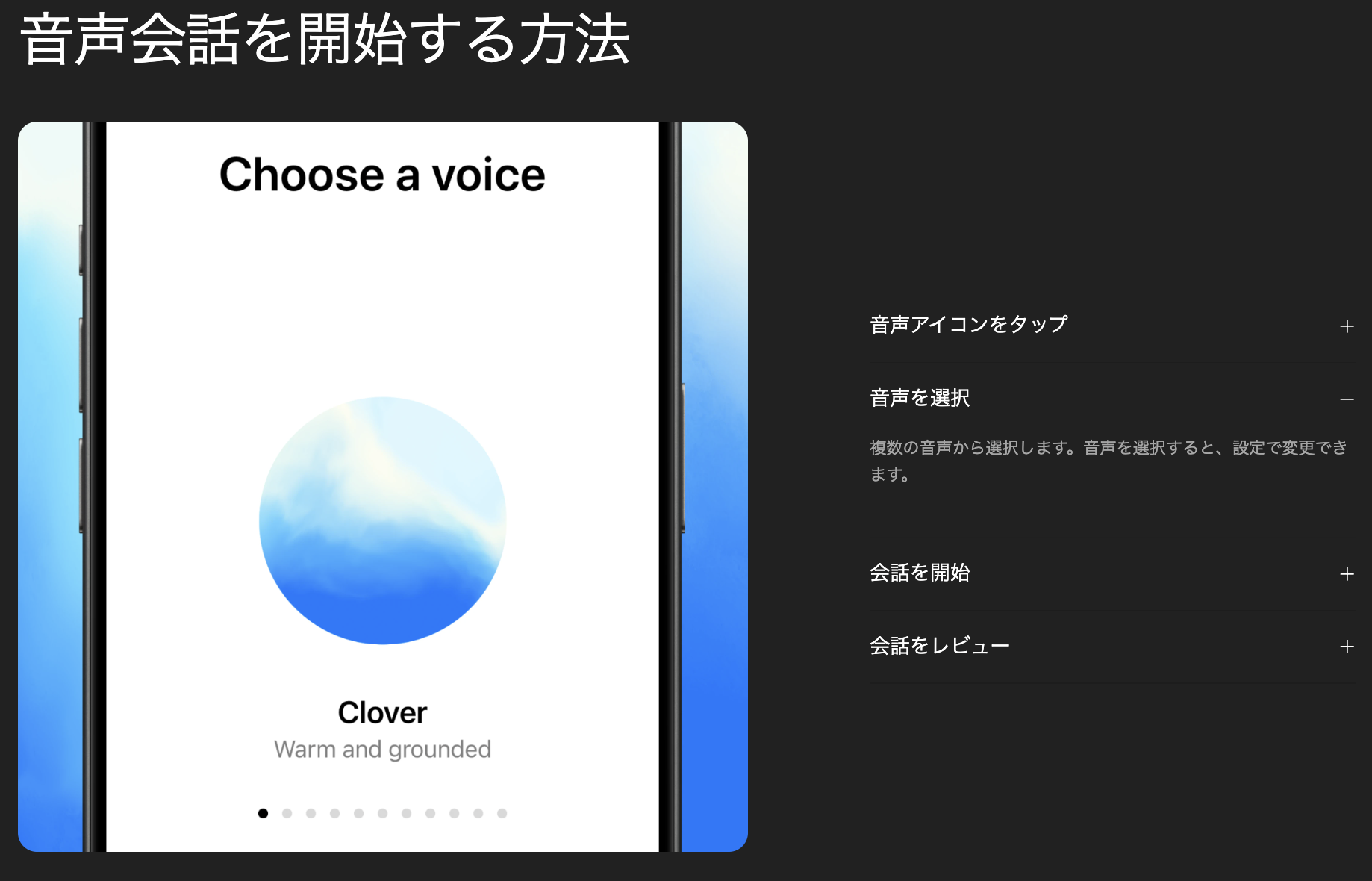

スマートフォンアプリでの設定と開始方法

スマートフォンで音声会話を利用する場合、iOSまたはAndroidの公式ChatGPTアプリをインストールする必要があります。

アプリを開いたら、まずはログインを行い、チャット画面を表示させます。

画面の右下に表示されているヘッドホンのアイコンをタップすることで、音声会話モードが起動します。

初回起動時にはマイクへのアクセス許可が求められるため、「許可」を選択してください。

接続が完了すると画面が切り替わり、「聞いています」という表示や円形のアニメーションが表示されれば準備完了です。

あとはスマホに向かって話しかけるだけで、AIが自動的に発話の終わりを検知し、回答を返してくれます。会話を終了したい場合は、画面上の×ボタンや終了アイコンをタップします。

ChatGPTスマホアプリダウンロードURL:https://chatgpt.com/ja-JP/download

PC(デスクトップアプリ)での利用方法

PC版のChatGPTでも、デスクトップアプリ(現在は主にmacOS向けに先行提供、Windows版も順次展開)を利用することで音声会話が可能です。

ブラウザ版ではなく、専用のアプリをインストールする必要がある点に注意してください。

アプリを立ち上げ、チャット入力欄の横にあるヘッドホンアイコンをクリックすると、スマホ版と同様に音声会話モードに入ります。

PC版のメリットは、他の作業をしながらバックグラウンドで会話を続けやすい点です。

例えば、資料を読みながら音声で要約を聞いたり、コーディング作業中に音声でエラーの解決策を尋ねたりといった「ながら作業」が非常に快適に行えます。

キーボードショートカットを設定しておけば、マウス操作なしで即座に会話を始めることも可能です。

ChatGPTデスクトップアプリダウンロードURL:https://chatgpt.com/ja-JP/features/desktop/

ブラウザ版での利用状況

現在、Webブラウザ版(ChromeやSafariなど)では、アプリ版のような完全な双方向のリアルタイム音声会話機能は制限されています。

ブラウザ版には「Read Aloud(読み上げ)」機能は実装されていますが、これは生成されたテキストを読み上げるものであり、会話としてのやり取りとは異なります。

しかし、技術の進歩は早く、OpenAIはWeb版への機能拡充も進めています。

現状でスムーズな音声会話を行いたい場合は、ブラウザではなく公式のスマホアプリかデスクトップアプリを使用するのが最も確実な方法です。

PCで利用したい場合は、手間を惜しまずデスクトップアプリをインストールすることをおすすめします。

ChatGPTブラウザ版URL:https://chatgpt.com/ja-JP/

ChatGPT音声会話の料金

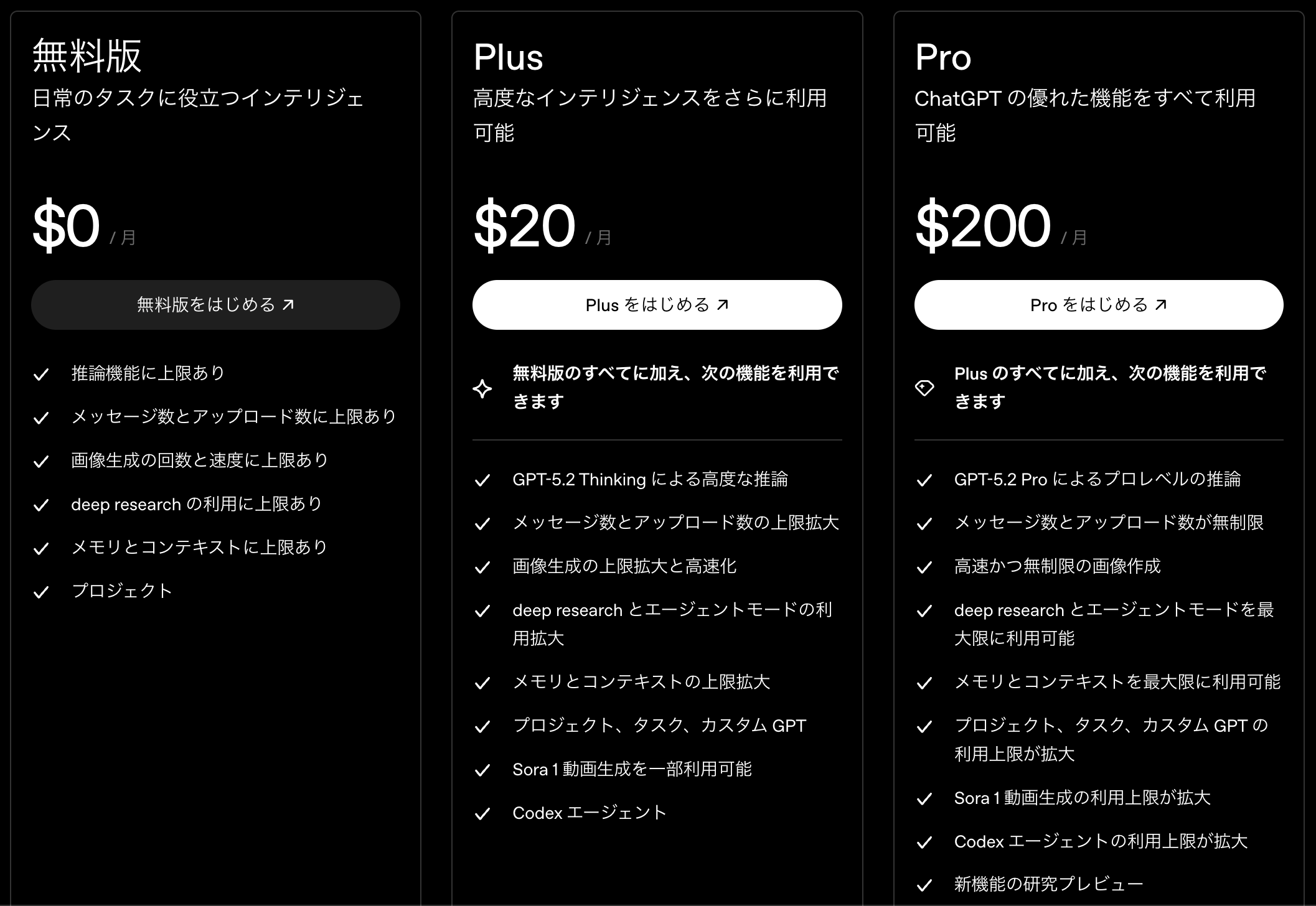

ここからは、ChatGPTの音声会話機能を利用する際にかかる費用について、以下の3つの観点から解説します。

- 無料プラン(Free Plan)での利用制限

- 有料プラン(ChatGPT Plus)のメリット

- API利用時の料金体系

プランごとの違いを理解することで、自分に最適な利用方法を選ぶことができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

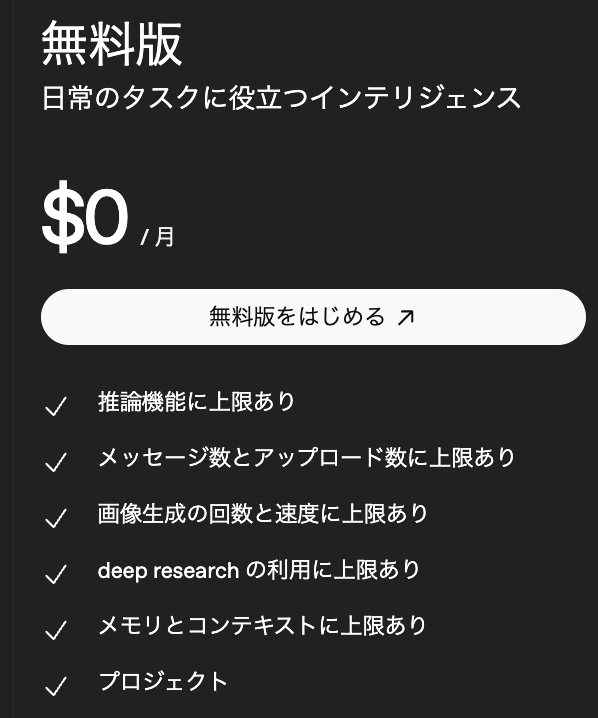

無料プラン(Free Plan)での利用制限

ChatGPTの音声会話機能は、無料プランのユーザーでも利用することが可能です。

基本的な音声認識精度や合成音声の品質は非常に高く、日常会話や簡単な質問応答であれば十分に活用できます。

ただし、利用できるAIモデルがGPT-3.5やGPT-4o miniなどに限定される場合があり、高度な推論を必要とする会話では有料版に比べて回答の質が下がることがあります。

また、混雑時には接続が不安定になったり、利用回数や時間に制限がかかったりする可能性があります。

まずは無料版で音声会話の使い勝手を試し、自分の利用シーンに合うか確認してみるのがおすすめです。

ChatGPT料金サイトURL:https://openai.com/ja-JP/business/chatgpt-pricing/

有料プラン(ChatGPT Plus)のメリット

月額20ドルのChatGPT Plusプランに加入すると、音声会話の体験がさらに向上します。

最大のメリットは、最新かつ高性能なモデル(GPT-4oなど)を優先的に、かつ制限を少なく利用できる点です。

有料プランでは、応答速度が向上し、より複雑な文脈理解が可能になるため、専門的な議論や長時間の英会話レッスンなどでもストレスなく利用できます。

さらに、前述した「Advanced Voice Mode」などの新機能がいち早く提供されるのもPlusユーザーの特権です。

ビジネスでの本格利用や、語学学習のために毎日長時間利用したいと考えている方にとっては、有料プランへの加入は十分にコストパフォーマンスの高い投資となるでしょう。

ChatGPT Plusプランでできることや活用事例をより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

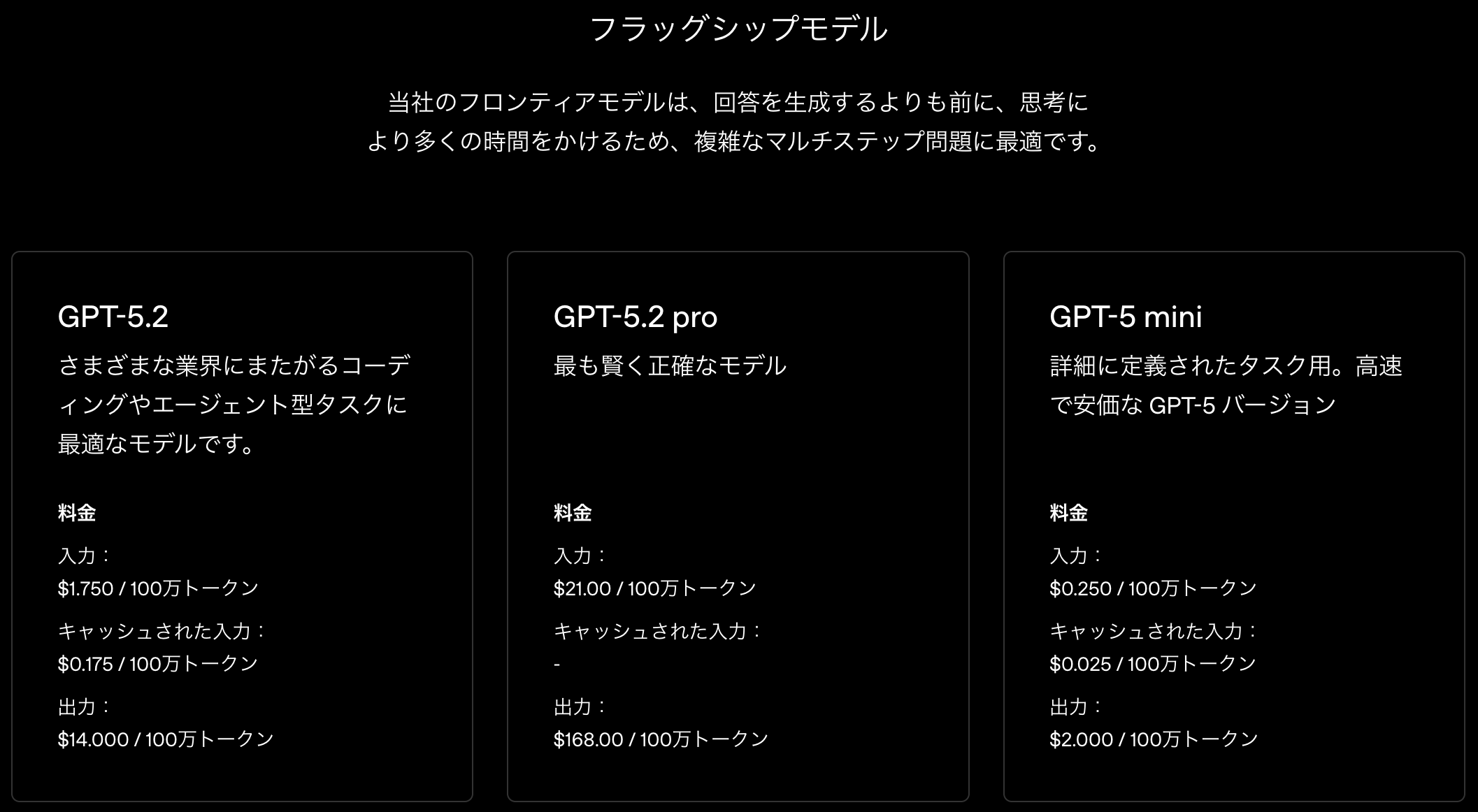

API利用時の料金体系

開発者や企業が自社サービスにChatGPTの音声機能を組み込む場合、API経由での利用となり、従量課金制が適用されます。

2024年現在の情報では、音声入力(Speech-to-Text)や音声出力(Text-to-Speech)、およびリアルタイムAPIそれぞれにトークン単価が設定されています。

例えば、Realtime APIを使用する場合、音声入力は100万トークンあたり約100ドル、音声出力は100万トークンあたり約200ドルといった価格設定になっています。

APIを利用することで、セキュアな環境で独自のアプリケーションを構築できますが、個人利用の範囲であればChatGPT Plusの月額料金内で収まることがほとんどです。

大量のデータを処理する場合や商用利用を検討する際は、最新のAPI価格表を確認し、コスト試算を行うことが重要です。

ChatGPT API料金表:https://openai.com/ja-JP/api/pricing/

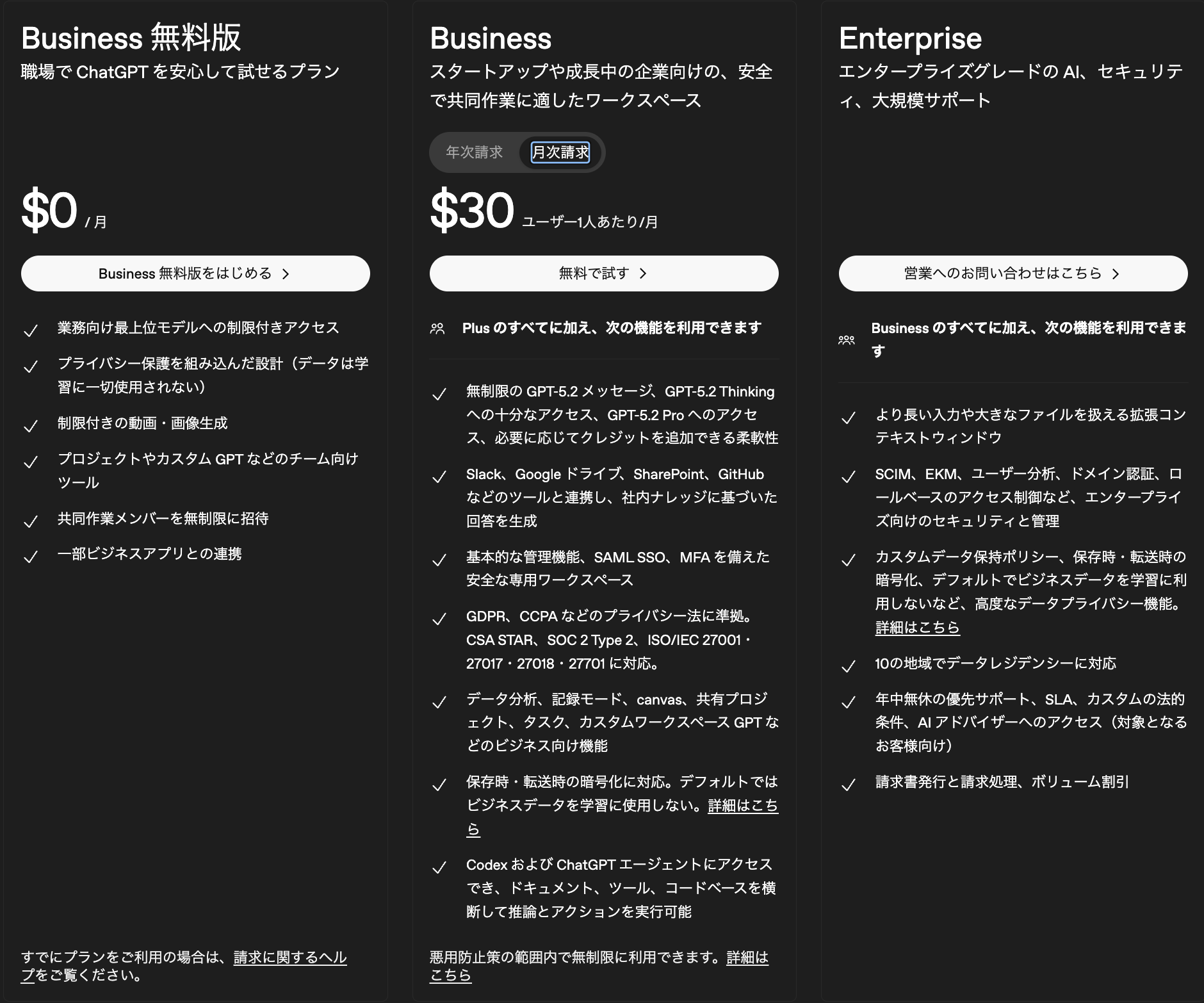

企業プラン(ChatGPT Business/Enterprise)のメリット

個人向けのPlusプランが月額20ドルであるのに対し、組織向けのBusiness(Team)プランは月額25ドルから、Enterpriseプランは個別見積もりとなっています。

Business(Team)プランは、年払いを選択した場合に月額25ドル(月払いの場合は30ドル)となり、Plusプランよりも少し割高になりますが、その分共同作業に適した機能が付与されます。

一方、Enterpriseプランは大企業向けに設計されており、導入規模や必要なシート数によって価格が変動するため、利用するには営業担当への問い合わせが必要です。

コストはかかりますが、全社導入におけるスケールメリットや、強固なセキュリティ対価として設定されています。

ChatGPT企業プランの使い方やメリットについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT音声会話を効果的に利用するならプロンプトが重要

ChatGPTへの指示文をプロンプトと言いますが、ChatGPT音声会話を効果的に利用したり、カスタマイズするためには、良いプロンプトを書くことが最も重要です。

「良い記事を書いて」ではなく、

「SEOを意識した記事を書いて。ターゲットは20代男性で、文体はフレンドリーに。構成は以下の通りにして」といった具合に、具体的かつ明確な指示を出すことが重要です。

シンプルなプロンプトでも多くを達成できますが、結果の品質は提供する情報の量とそのクオリティによって異なります。プロンプトには、モデルに渡す指示や質問のような情報、文脈、入力、または例などの他の詳細を含めることができます。これらの要素を使用して、モデルをより適切に指示し、より良い結果を得ることができます。

引用元: Prompt Engineering Guide

上記の通り、プロンプトの内容によって、生成AIによる解答の精度は大きく変わります。

つまり、プロンプトエンジニアリンクはChatGPTを使いこなすスキルそのものということです。

他にも様々な効果的なプロンプトや、書き方のコツについて知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT音声会話を利用するメリット5選

ここからは、ChatGPTの音声会話を活用することで得られる具体的なメリットとして、以下の5つを紹介します。

- ハンズフリーで作業効率が向上する

- 英会話の練習相手として最適

- ブレインストーミングが加速する

- メンタルケアや話し相手になる

- 視覚情報に頼らないアクセシビリティ

これらのメリットを知ることで、日常の様々なシーンでの活用イメージが湧くはずです。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. ハンズフリーで作業効率が向上する

音声会話の最大の利点は、手を使わずに情報の検索や文章作成ができることです。

料理中や運転中、あるいは散歩中など、手がふさがっている状況でもChatGPTを活用できます。

例えば、料理のレシピを読み上げてもらったり、移動中にメールの文面を口頭で作成して後でテキスト化したりと、スキマ時間を有効活用できます。

キーボードを打つ必要がないため、肩こりや眼精疲労の軽減にもつながり、物理的な負担を減らしながら知的生産活動を行えるのは大きなメリットです。

2. 英会話の練習相手として最適

ChatGPTは、いつでもどこでも利用できる理想的な英会話のパートナーになります。

ネイティブレベルの発音と自然な表現力を持っているため、リスニングとスピーキングの練習に非常に効果的です。

人間相手の英会話レッスンとは異なり、何度聞き返しても、間違った文法を使っても、恥ずかしさを感じる必要がありません。

「文法の間違いを指摘して」と指示すれば、即座にフィードバックを受けられるため、独学でも着実にスキルアップできます。

自分のレベルに合わせて話すスピードや難易度を調整してくれるのも、AIならではの利点です。

ChatGPTで英会話練習をするための具体的な方法を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

3. ブレインストーミングが加速する

アイデア出しや壁打ち相手として、音声会話はテキストチャット以上に強力なツールとなります。

思いついたことを独り言のように話しかけるだけで、AIがそれを整理し、新たな視点を提供してくれます。

文字を打つというプロセスを省くことで、思考を中断することなく、右脳的なひらめきを連続して言語化できます。

会話のキャッチボールを通じて思考が深まり、自分一人では思いつかなかったアイデアに辿り着くことができるでしょう。

会議のシミュレーション相手になってもらい、論理の矛盾点を指摘してもらうといった使い方も有効です。

ChatGPTでブレストをするための具体的な方法を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

4. メンタルケアや話し相手になる

誰かと話したいけれど、知人には話しにくい悩みがある時、ChatGPTは優れた聞き役となります。

感情的にならず、常に冷静かつ受容的な態度で話を聞いてくれるため、頭の中を整理したり、ストレスを軽減したりするのに役立ちます。

もちろん専門的なカウンセリングの代替にはなりませんが、日々のモヤモヤを吐き出す場所として機能します。

「今日は疲れたから励まして」と言えば、肯定的な言葉をかけてくれるため、自己肯定感を高めるツールとしても活用されています。

音声で温かみのあるトーンで返答されることで、テキスト以上の癒やし効果を感じるユーザーも多いです。

ChatGPTでメンタルケアをするための具体的な方法を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

5. 視覚情報に頼らないアクセシビリティ

視覚に障害がある方や、老眼などで小さな文字を読むのが辛い方にとって、音声会話は画期的なインターフェースです。

画面を見続ける必要がなく、耳と声だけで全ての操作が完結するため、デジタルデバイスへのアクセス障壁を大きく下げることができます。

情報のバリアフリー化という観点からも、ChatGPTの音声会話は重要な意味を持ちます。

ニュースの読み上げや、画像の解説(マルチモーダル機能を併用)を音声で聞くことで、より多くの人が最新のAI技術の恩恵を受けられるようになります。

ChatGPT音声会話を利用する注意点5選

ここからは、便利で高性能な音声会話機能を利用する際に気をつけるべき注意点として、以下の5つを紹介します。

- ハルシネーション(嘘の情報)のリスク

- 公共の場でのプライバシー管理

- バッテリーとデータ通信量の消費

- 利用制限(レートリミット)の存在

- ニュアンスの誤解と意図しない挙動

トラブルを未然に防ぎ、安全に利用するためのポイントを押さえておきましょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. ハルシネーション(嘘の情報)のリスク

ChatGPTは非常に流暢に話しますが、その内容が常に事実であるとは限りません。

もっともらしい声のトーンで、全くの誤情報を話す「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。

特に、最新のニュースや専門的な医療・法律知識に関しては、必ずしも正確ではない可能性があります。

音声会話はテキストよりも信憑性が高く感じられがちですが、重要な意思決定や事実確認が必要な場面では、必ず一次情報を確認する習慣を持つことが重要です。

「情報はあくまで参考程度」というスタンスで利用しましょう。

ハルシネーションを防ぐためのプロンプトについて知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

2. 公共の場でのプライバシー管理

音声会話は声に出して指示を行うため、周囲に会話の内容が聞かれてしまうリスクがあります。

カフェや電車内などで利用する場合、個人情報や機密情報を含んだ会話をするのは避けるべきです。

また、AIからの返答音声が周囲に漏れないよう、イヤホンの使用を推奨します。

特にビジネスに関する壁打ちをする際は、自宅や個室など、セキュリティが確保された環境で行うのがマナーであり、情報漏洩対策としても必須です。

3. バッテリーとデータ通信量の消費

音声データの送受信と処理は、テキストチャットに比べてスマートフォンのバッテリーとデータ通信量を多く消費します。

長時間の英会話練習や会議のシミュレーションを行うと、気づかないうちにバッテリーが大幅に減っていることがあります。

外出先で利用する場合は、モバイルバッテリーを携帯するか、Wi-Fi環境下での利用を心がけましょう。

特に「高度な音声モード」などの高機能なモードを使用する場合、処理負荷が高くなる傾向があるため、端末の発熱などにも注意が必要です。

4. 利用制限(レートリミット)の存在

有料プランであっても、GPT-4oなどの高性能モデルを利用した音声会話には、一定時間内の利用回数制限(レートリミット)が設けられています。

会話が盛り上がっている最中に突然制限に達し、会話が中断されたり、性能の低いモデルに切り替わったりすることがあります。

重要な会議の練習や学習を行う際は、制限に引っかからないよう時間を配分するか、制限がリセットされるタイミングを把握しておく必要があります。

長時間利用が前提の場合は、複数のアカウントを使い分けるなどの工夫が必要になることもあります。

5. ニュアンスの誤解と意図しない挙動

音声認識技術は向上していますが、同音異義語や独特な固有名詞、方言などを正確に聞き取れない場合があります。

意図とは異なる解釈で会話が進んでしまい、修正に時間がかかることもあります。

また、AIが文脈を読みすぎて、ユーザーが求めていない長尺の説教を始めたり、話が脱線したりすることもあります。

その場合は、「ストップ」と声をかけて話を遮り、改めて明確に指示を出し直すなど、AIをコントロールするスキルも求められます。

ChatGPT音声会話を利用する活用事例5選

ここからは、ChatGPT音声会話の機能を実際の生活や仕事にどう活かすか、以下の5つの具体的な事例を紹介します。

- 24時間利用可能な語学学習パートナー

- 模擬面接・プレゼンテーションの練習

- 料理中のレシピ確認と手順ガイド

- 子供への読み聞かせと物語作成

- 歩きながらの議事録作成・アイデア整理

これらの事例を参考に、あなたのライフスタイルに合った使い方を見つけてみてください。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. 24時間利用可能な語学学習パートナー

最もポピュラーな活用法の一つが、外国語学習のシミュレーションです。

「あなたはニューヨークのカフェの店員です。私は客として注文の練習をしたいです」といったロールプレイ設定を行うことで、実践的な会話練習が可能です。

発音のチェックをお願いしたり、知らない単語が出てきたらその場で日本語で意味を聞いたりと、柔軟な学習ができます。

英語だけでなく、中国語やフランス語など多言語に対応しているため、第二外国語の学習にも最適です。

恥ずかしがらずに大きな声で話せる自宅での学習効率を飛躍的に高めてくれます。

2. 模擬面接・プレゼンテーションの練習

就職活動や昇進試験の面接練習、あるいは重要なプレゼンテーションのリハーサル相手としても活用できます。

面接官のペルソナ(性格や立場)を設定し、

「厳しめに質問してください」と指示すれば、本番さながらの緊張感で練習を行えます。

回答内容に対して、

「今の回答は論理的だったか?」「もっと良い言い回しはないか?」とフィードバックを求めることで、内容のブラッシュアップが可能です。

客観的な視点でアドバイスをもらえるため、自分一人で練習するよりも質の高い準備ができます。

3. 料理中のレシピ確認と手順ガイド

手が濡れていたり汚れていたりする料理中は、スマホの画面を触るのが難しいため、音声会話が非常に役立ちます。

「冷蔵庫に豚肉とキャベツがあるけど、何が作れる?」と相談し、メニューが決まったらレシピを読み上げてもらいます。

「次はどうすればいい?」と声をかければ次の手順を教えてくれますし、

「大さじ1って何グラム?」といった細かい質問にも即答してくれます。

まるで料理教室の先生が隣にいるような感覚で調理を進められるため、料理初心者にもおすすめの活用法です。

4. 子供への読み聞かせと物語作成

子育ての場面では、即興で物語を作って読み聞かせをするストーリーテラーとして活躍します。

「主人公は5歳の男の子で、恐竜と一緒に宇宙を冒険するお話を作って」とリクエストすれば、オリジナルの物語を感情豊かに語ってくれます。

子供の反応に合わせて、

「そこで怪獣が現れました!」など展開を変えることも可能です。

親が疲れていて本を読む気力がない時でも、子供を楽しませながら知育にもなる、新しい形のエンターテインメントとして活用できます。

5. 歩きながらの議事録作成・アイデア整理

移動中などのスキマ時間に、頭の中にあるアイデアや会議の振り返りを音声でChatGPTに話し、それをまとめてもらう方法です。

「今の会議のポイントを話すから、後で箇条書きでまとめておいて」と伝え、ひたすら話しかけます。

オフィスに戻ってからチャット履歴を確認すれば、話した内容がきれいに整理されたテキストとして残っています。

音声入力の精度が高いため、誤字脱字の修正も最小限で済み、議事録作成や日報作成の時間を大幅に短縮できます。

ChatGPTで良質な議事録を作成する具体的な方法を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT音声会話機能が利用できない原因と対処法5選

ここからは、「音声会話アイコンが表示されない」「接続できない」といったトラブルの主な原因と解決策について、以下の5つを紹介します。

- アプリのバージョンが古い

- マイクのアクセス権限が許可されていない

- ネットワーク接続が不安定

- OpenAI側のサーバー障害

- 無料版の利用制限に達している

いざという時に困らないよう、対処法を把握しておきましょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. アプリのバージョンが古い

最も多い原因は、ChatGPTアプリのバージョンが古く、音声機能に対応していない、または不具合を含んでいる場合です。

App StoreやGoogle Playストアを確認し、最新バージョンが公開されていないかチェックしましょう。

アップデートを行うことで、新機能が追加されるだけでなく、バグ修正によって接続の安定性が向上することも多いです。

基本的には「自動アップデート」をオンにしておき、常に最新の状態を保つことをおすすめします。

ChatGPTのバージョンについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

2. マイクのアクセス権限が許可されていない

アプリをインストールした際に、マイクへのアクセスを「許可しない」に設定してしまっていると、音声会話は利用できません。

スマートフォンの設定画面から、ChatGPTアプリの権限設定を確認してください。

iOSの場合は「設定」>「ChatGPT」>「マイク」、Androidの場合は「設定」>「アプリ」>「ChatGPT」>「権限」から設定を変更できます。

権限をオンにした後、一度アプリを再起動するとスムーズに認識されるようになります。

3. ネットワーク接続が不安定

音声データのやり取りには安定したインターネット接続が必要です。

電波の悪い場所や、速度制限がかかっている回線では、接続エラーが発生したり、応答が極端に遅れたりします。

Wi-Fi環境であればルーターの近くに移動する、モバイルデータ通信に切り替えるなど、通信環境を改善してみてください。

また、公衆Wi-Fiなどのセキュリティが強いネットワークでは、通信がブロックされることもあるため注意が必要です。

4. OpenAI側のサーバー障害

こちらの環境に問題がなくても、OpenAI側のサーバーに障害が発生している、あるいはアクセス集中によりダウンしている場合があります。

特に大規模なアップデート直後などは、サーバーが不安定になりやすい傾向があります。

OpenAIのステータスページ(公式の稼働状況確認サイト)や、X(旧Twitter)などのSNSで障害情報を確認しましょう。

サーバー側の問題であれば、ユーザー側でできることはないため、復旧するまで時間を置いてから再度試すしかありません。

ChatGPTのサーバー障害について詳しく知りたい方は、こちらもご参考ください。

5. 無料版の利用制限に達している

無料プランや、有料プランでも一定の制限を超えて利用した場合、一時的に機能がロックされることがあります。

特にGPT-4oなどの高性能モデルはリソースを多く消費するため、短時間に大量の会話を行うと制限がかかりやすいです。

この場合、時間が経過して制限が解除されるのを待つか、必要であれば有料プランへのアップグレードを検討してください。

モデルをGPT-4o miniなどの軽量モデルに切り替えることで、利用を継続できる場合もあります。

以下の公式の料金サイトからも分かる通り、ChatGPT無料プランには、メッセージ数に上限があることがわかります。

引用:https://chatgpt.com/ja-JP/pricing/

ChatGPT音声会話の声変更でできること・便利な機能3選

ここからは、ChatGPTの声設定によって会話の体験を大きく向上させる機能について、以下の3つを紹介します。

- 5種類の個性的な声色から選択可能

- 言語設定によるアクセントの自動調整

- 感情表現とトーンの適応(GPT-4o)

これらの機能を活用することで、より自分好みのカスタマイズが可能になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. 5種類の個性的な声色から選択可能

ChatGPTには、現在5つの異なる声色(Breeze, Cove, Ember, Juniper, Sol)が用意されています。

それぞれトーンや性別、話し方の雰囲気が異なり、ユーザーの好みや利用シーンに合わせて自由に切り替えることが可能です。

例えば、リラックスしたい時は落ち着いた低い声を、モチベーションを上げたい時は明るく元気な声を選ぶといった使い分けができます。

自分にとって「聞き取りやすい声」を選ぶことで、長時間のリスニングでも疲れにくくなる効果があります。

2. 言語設定によるアクセントの自動調整

ChatGPTは、設定された言語や話しかけられた言語に合わせて、適切なアクセントで話す能力を持っています。

日本語で話しかければ自然な日本語のイントネーションで、英語で話しかければネイティブの英語アクセントで返答します。

さらに、「Main Language(主に使用する言語)」を設定で指定しておくことで、より精度の高い認識と発音を期待できます。

英語学習をする際に、あえて「英語」設定に固定しておけば、日本語を混ぜても英語ベースで返してくれるなど、学習環境のカスタマイズにも役立ちます。

3. 感情表現とトーンの適応(GPT-5.2)

特にGPT-5.2モデルを使用している場合、声の変更だけでなく、会話の内容に応じた感情表現が豊かになります。

悲しい話には静かなトーンで、嬉しい話には弾んだ声で応答するなど、声色自体は同じでも話し方のバリエーションが豊富です。

「もっとゆっくり話して」「もっと興奮した感じで話して」といった指示を出すことで、リアルタイムに話し方を調整させることも可能です。

これにより、単なる読み上げソフトとは一線を画す、人間味のあるコミュニケーション体験が得られます。

ChatGPT音声会話で声を変更する方法

ここからは、自分好みの声に設定を変更する具体的な手順について、以下の3つのデバイス・状況別に解説します。

- スマートフォンアプリでの変更手順

- PC・ブラウザ版での設定確認

- 音声会話中の操作方法

設定の変更は非常に簡単ですので、ぜひ試してみてください。

それでは、1つずつ順に解説します。

スマートフォンアプリでの変更手順

スマホアプリで声を変更する方法は非常にシンプルです。

まず、画面左上のメニューアイコン(二本線)をタップし、下部にある自分のアカウント名または「設定(Settings)」を選択します。

設定メニューの中に「音声(Voice)」という項目があるので、そこをタップします。

すると、利用可能な5種類の声のリストが表示され、それぞれの声をタップするとサンプル音声が再生されます。

気に入った声を選択し、「確認(Confirm)」または戻るボタンを押せば設定完了です。

次回以降の会話から、選択した声が適用されます。

PC・ブラウザ版での設定確認

PC版(デスクトップアプリ)でも同様に設定画面から変更が可能です。

アプリの設定アイコン(歯車マークなど)をクリックし、「音声モード(Voice Mode)」のセクションを探します。

「声の選択(Voice selection)」という項目から、スマホ版と同じように好みの声を選ぶことができます。

なお、PC版とスマホ版で同じアカウントを使用していても、設定がデバイスごとに保存される場合があるため、それぞれの端末で好みの設定にしておくことをおすすめします。

ブラウザ版では現在、リアルタイムの音声会話機能が限定的または非対応の場合が多いため、アプリ版の使用が基本となります。

音声会話中の操作方法

音声会話の最中でも、一時停止ボタンを押したり、マイクをミュートにしたりといった操作が可能です。

また、「高度な音声モード」を使用している場合は、会話を中断して「今の声を変えて」と直接リクエストすることはできませんが、一度設定に戻って声を変えてから再開することは容易です。

さらに、会話画面にはキャプション(字幕)を表示させる設定もあり、音声を聞きながらテキストでも内容を確認できるため、リスニング学習にも役立ちます。

ChatGPT音声会話で変更できる声の種類5選

ここからは、現在利用可能な5つの声の特徴について、以下の5種類を解説します。

- Breeze(ブリーズ):自然で軽やかな声

- Cove(コーブ):落ち着きのある深い声

- Ember(エンバー):自信に満ちた男性的な声

- Juniper(ジュニパー):明るく元気な女性的な声

- Sol(ソル):温かみのある優しい声

それぞれの特徴を知り、自分に合った声を見つけましょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. Breeze(ブリーズ):自然で軽やかな声

Breezeは、その名の通り「そよ風」のように自然で、クセの少ない中性的な声質が特徴です。

アニメーション映画のキャラクターのような親しみやすさがあり、多くのユーザーにとって聞き取りやすい万能タイプと言えます。

明るすぎず暗すぎないバランスの取れたトーンなので、日常会話からちょっとした調べ物まで、幅広い用途に適しています。

最初にどの声にするか迷ったら、まずはBreezeを選んでみると良いでしょう。

2. Cove(コーブ):落ち着きのある深い声

Coveは、落ち着いた深みのある男性的なトーンの声です。

信頼感や安心感を与える響きがあり、ビジネスの相談や深刻な悩みを打ち明ける際の相手として適しています。

ニュースの読み上げや、長文の朗読を聞く際にも、耳に心地よく入ってくるため疲れにくいという特徴があります。

リラックスしたい夜の時間帯や、集中して作業したい時のBGM代わりの話し相手としても人気があります。

3. Ember(エンバー):自信に満ちた男性的な声

Emberは、力強さと自信を感じさせる男性的な声質です。

ハキハキとした話し方で、スポーツのコーチや頼れる兄貴分のような印象を与えます。

モチベーションを上げたい時や、模擬面接で面接官役をやってもらう時などに選ぶと、緊張感を持って会話ができます。

議論を戦わせるようなディベートの相手としても、説得力のあるトーンで返してくるため相性が良いでしょう。

4. Juniper(ジュニパー):明るく元気な女性的な声

Juniperは、陽気でエネルギッシュな女性的な声質を持っています。

聞いているだけで元気が出るようなトーンで、カジュアルな会話や子供との遊び相手に最適です。

英会話の練習などでも、フレンドリーな友人と話しているような感覚でリラックスして取り組めます。

ポジティブなフィードバックを求める時や、楽しいアイデア出しのセッションなど、場の雰囲気を明るくしたいシーンでおすすめです。

5. Sol(ソル):温かみのある優しい声

Solは、柔らかく包容力のある女性的なトーンが特徴です。

Juniperほどハイテンションではなく、穏やかで優しい響きがあり、カウンセラーや親しい友人のような安心感があります。

ゆっくりと話を聞いてほしい時や、癒やしを求めている時に最適な声です。

物語の読み聞かせなどでも、その温かい声質がストーリーの魅力を引き立ててくれるでしょう。

ChatGPT音声会話の声変更でかわいい声や彼女風にする方法

ここからは、標準搭載の5種類の声だけでなく、プロンプト(指示文)を工夫して、ChatGPTの声のトーンを「かわいい声」や「彼女風」に調整する以下の3つのテクニックを紹介します。

- ロールプレイのプロンプトを活用する

- Custom Instructions(カスタム指示)の設定

- 外部ツールやVoice Engineの可能性

この方法を使えば、ChatGPTとの対話をよりパーソナルで楽しいものにカスタマイズできます。

それでは、1つずつ順に解説します。

ロールプレイのプロンプトを活用する

ChatGPTの音声自体を変えることはできませんが、話し方や口調を変えることで、印象を大きく変えることができます。

会話を始める前に、

「あなたは私の優しい彼女として振る舞ってください。語尾には『〜だよね』や『〜かな?』をつけて、甘えるようなトーンで話して」といった具体的な指示(プロンプト)を与えます。

「猫耳メイドのキャラクターになりきって」

「ツンデレな幼馴染として話して」など、詳細な設定を与えれば与えるほど、AIはその役割になりきって演技をします。

GPT-4oの表現力と組み合わせることで、標準の声でも驚くほどキャラクター性を帯びた会話が可能になります。

Custom Instructions(カスタム指示)の設定

毎回プロンプトを入力するのが面倒な場合は、「Custom Instructions(カスタム指示)」機能を活用しましょう。

設定画面から「ChatGPTにどのように応答してほしいですか?」という項目に、理想の話し方やキャラクター設定を記述しておきます。

例えば、「常に明るく、アイドルのように振る舞ってください。私のことは『プロデューサーさん』と呼んでください」と設定しておけば、音声会話を起動するたびに自動的にそのキャラクターで話してくれます。

この機能を活用することで、自分だけの専属パートナーを作り上げることができ、音声会話の没入感が格段に高まります。

外部ツールやVoice Engineの可能性

さらに高度な声の変更を望む場合、現状では標準機能外の方法を検討する必要がありますが、将来的には「Voice Engine」などの新技術が期待されています。

OpenAIが開発中のVoice Engineは、わずか15秒のサンプル音声から特定の人の声を再現できる技術ですが、現在は安全性の観点から一般公開は限定的です。

現時点でアニメ声などに完全に変えたい場合は、ChatGPTのAPIと外部の音声合成ツール(VOICEVOXなど)を組み合わせた開発が必要になります。

しかし、標準機能だけでもプロンプトの工夫次第で十分に楽しむことができるため、まずは色々な設定(役割)を与えて試してみることをおすすめします。

ChatGPT音声会話に関するよくある質問

ここからは、音声会話機能に関してユーザーから寄せられることの多い疑問について、以下の3つに回答します。

- 音声会話の内容は録音されていますか?

- オフラインでも利用できますか?

- Webブラウザ版でも音声会話はできますか?

利用前にこれらの疑問を解消しておくことで、安心してサービスを活用できます。

それでは、1つずつ順に解説します。

音声会話の内容は録音されていますか?

はい、会話の内容はデフォルトでテキストとしてチャット履歴に保存されると同時に、音声データとしても一定期間保存される場合があります。

これはサービスの改善やAIのトレーニングに使用されることがありますが、設定で「トレーニングへのデータ使用」をオプトアウト(拒否)することも可能です。

会話履歴を残したくない場合は、設定で履歴機能をオフにするか、会話終了後に該当のチャットを削除することで対応できます。

プライバシーが気になる方は、設定を一度確認しておくことをおすすめします。

オフラインでも利用できますか?

いいえ、ChatGPTの音声会話機能はクラウド上のサーバーで処理を行うため、インターネット接続が必須です。

オフライン環境(機内モードや電波の届かない場所)では、音声認識も応答の生成も行うことができません。

ただし、会話の履歴(テキスト化されたもの)を後からオフラインで閲覧することは、アプリのキャッシュ状況によっては可能な場合があります。

基本的には常時接続環境での利用が前提となるサービスです。

Webブラウザ版でも音声会話はできますか?

現在のところ、公式の完全な音声会話モード(双方向のリアルタイム通話のような体験)は、主にiOSおよびAndroidのスマートフォンアプリ、そしてMac/Windowsのデスクトップアプリ向けに提供されています。

Webブラウザ版(ChromeやSafariなど)では、「Read Aloud(読み上げ機能)」は利用できる場合がありますが、アプリ版のようなシームレスな対話機能は実装されていないか、機能が制限されています。

音声会話をフルに楽しみたい場合は、ブラウザではなく公式アプリをダウンロードして利用するのが最も確実な方法です。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。