「ChatGPTを学校教育に導入したいけど、具体的な活用方法がわからない…」

「生徒に使わせる際の注意点やデメリットが気になって、導入に踏み切れない…」

こういった悩みを抱える教育関係者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを学校で活用する具体的な方法9選から、導入のメリット、そして注意すべきデメリットや課題について詳しく解説します。

教育現場でのAI活用を支援する専門家の視点から、すぐに役立つ情報だけを厳選してご紹介します。

この記事を読めば、あなたの学校でもChatGPTを安全かつ効果的に活用する道筋が見えるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

そもそもChatGPTとは?学校で話題のAIを解説

ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発した、対話形式で人間のように自然な文章を生成するAIです。

「生成AI」と呼ばれる技術の一つで、ユーザーが入力した質問や指示(プロンプト)に対して、まるで人間と会話しているかのように的確な回答を返してくれます。

その性能の高さから、教育現場での活用が世界的に注目されており、多くの学校で導入が検討されています。

単なる検索ツールとは異なり、文章の要約や作成、アイデア出し、翻訳、プログラミングコードの生成など、非常に幅広い用途に利用できるのが大きな特徴です。

学校教育においては、生徒の学習支援から教員の業務効率化まで、多岐にわたる貢献が期待されています。

ChatGPTを学校で活用する方法・事例9選

ここからは、ChatGPTを学校で活用する具体的な方法・事例を9つ紹介します。

- 生徒の自己学習の支援

- 英語などの言語学習のサポート

- プログラミング学習の補助

- 教員の授業準備や教材作成のサポート

- 授業内容や課題のアイデア出し

- ディベートの相手役としての活用

- 探求学習のテーマ探し

- 校務・事務作業の効率化

- 不登校生徒への学習支援

これらの活用法を実践することで、生徒と教員双方にとって大きなメリットが生まれます。

それでは、1つずつ順に解説します。

生徒の自己学習の支援

ChatGPTは、生徒一人ひとりのペースに合わせた「AIチューター」として活用できます。

わからない問題を質問すれば、まるで家庭教師のように丁寧に解説してくれます。

夜間や休日など、教員に質問できない時間帯でも24時間いつでも学習をサポートしてくれるため、生徒の自己学習の習慣化に繋がります。

特に、数学の公式の意味を尋ねたり、歴史上の出来事の背景を深掘りしたりと、教科書だけでは理解しにくい部分を補うのに非常に有効です。

生徒が主体的に学びを進めるための強力なツールとなり、学習意欲の向上にも貢献するでしょう。

英語などの言語学習のサポート

言語学習において、ChatGPTは非常に優秀なパートナーになります。

例えば、特定のシチュエーションを設定して英会話の練習相手になってもらったり、自分で作成した英文の文法的な誤りを添削してもらったりすることが可能です。

発音記号を尋ねたり、単語のニュアンスの違いを解説させたりと、細かいニーズにも応えてくれます。

従来の教材とは異なり、対話形式で無限に練習相手になってくれるため、生徒は間違いを恐れずにスピーキングやライティングの練習に没頭できます。

これにより、実践的な言語能力の向上が期待できるでしょう。

プログラミング学習の補助

プログラミング学習において、エラーの解決は初心者にとって大きな壁となります。

ChatGPTは、記述したコードのエラー箇所を特定し、修正案を提示してくれます。

また、「特定の処理を行うコードを書いて」と指示すれば、サンプルコードを生成してくれるため、学習の効率が飛躍的に向上します。

さらに、コードの意味を自然な言葉で解説させることもできるため、なぜそのように書くのかという根本的な理解を深める助けになります。

生徒がつまずきやすいポイントをAIがサポートすることで、プログラミングへの苦手意識を減らし、より多くの生徒が論理的思考力を養う機会を得られます。

教員の授業準備や教材作成のサポート

ChatGPTは、教員の業務負担を軽減する上でも大きな力を発揮します。

例えば、授業の指導案や小テストの問題、ワークシートなどの教材を瞬時に作成させることが可能です。

「中学生向けの二次関数の練習問題を10問作成して」といった具体的な指示を出すだけで、質の高い教材の原案が手に入ります。

これにより、教員は教材作成に費やしていた時間を、生徒一人ひとりと向き合う時間や、より創造的な授業内容を考える時間にあてることができます。

授業の質の向上と、教員の働き方改革の両方を実現する可能性を秘めているのです。

授業内容や課題のアイデア出し

創造的な思考が求められる場面でも、ChatGPTは役立ちます。

授業のアイスブレイクのアイデア、グループディスカッションのテーマ、探求学習の課題設定など、行き詰まったときに壁打ち相手として活用できます。

多様な視点から数多くのアイデアを提案してくれるため、教員一人では思いつかなかったような斬新な切り口が見つかるかもしれません。

生徒自身がレポートや発表のテーマを決める際にも、自分の興味関心を入力し、関連するテーマのアイデアを出してもらうといった使い方ができます。

発想を広げるためのツールとして、授業の様々な場面で活用できるでしょう。

ディベートの相手役としての活用

ディベートの授業において、肯定側・否定側の両方の視点をバランス良く練習するのは難しい場合があります。

ChatGPTに特定の立場(例:「学校でのスマートフォン利用に賛成する立場」)の役割を与えれば、擬似的なディベートの練習相手として活用できます。

生徒はAIを相手に、自分の主張を論理的に組み立て、反論に対応する訓練を何度も行うことができます。

人間相手だと遠慮してしまうような場面でも、AI相手なら臆することなく積極的に発言できるというメリットもあります。

論理的思考力や批判的思考力、そして表現力を効果的に鍛えることができるでしょう。

探求学習のテーマ探し

探求学習では、生徒が自ら問いを立て、テーマを設定することが重要です。

しかし、多くの生徒が「何に興味があるのかわからない」「どうやってテーマを絞ればいいのか」という点でつまずきます。

ChatGPTは、生徒の漠然とした興味関心(例:「環境問題に興味がある」)に対して、具体的な探求テーマの候補を複数提案してくれます。

さらに、そのテーマを掘り下げるためのリサーチクエスチョンや、調べるべきキーワードなども提示してくれます。

生徒が探求の第一歩を踏み出すための羅針盤のような役割を果たし、主体的な学びを力強くサポートします。

校務・事務作業の効率化

ChatGPTの活用範囲は、授業だけにとどまりません。

保護者へのお知らせメールの文面作成、会議の議事録の要約、学校行事の企画書の草案作成など、多忙な教員の校務・事務作業を大幅に効率化できます。

定型的な文章作成や情報整理にかかる時間を短縮することで、教員は本来注力すべき教育活動に集中できるようになります。

特に、文章のトーン(丁寧、公式、フレンドリーなど)を指定できるため、相手や場面に応じた適切な文書を素早く作成できる点は大きな魅力です。

学校全体の生産性向上に貢献するツールと言えるでしょう。

不登校生徒への学習支援

様々な理由で学校に通うことが難しい生徒にとって、ChatGPTは個別の学習支援ツールとなり得ます。

対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ生徒でも、AI相手であれば気軽に質問しやすいという側面があります。

自分のペースで、わからないところを何度でも繰り返し質問できる環境は、学習の遅れを取り戻し、学びへの自信を回復するきっかけになります。

また、興味のある分野についてAIと対話を深めることで、学習意欲そのものを刺激することも可能です。

個々の状況に寄り添った、柔軟な教育機会を提供する一つの手段として、大きな可能性を秘めています。

ChatGPTを学校教育で活用するメリット

ChatGPTを学校で活用することは、生徒と教員の双方に多くのメリットをもたらします。

- 教員の業務負担軽減

- 生徒の情報収集の効率化

- AIリテラシー・AIと共存する力の育成

- 個別最適化された学習の実現

これらのメリットは、これからの教育現場が抱える課題を解決する上で重要な鍵となります。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

教員の業務負担軽減

前述の通り、ChatGPTは教材作成や事務作業など、教員の様々な業務を効率化します。

これにより、教員は時間的な余裕と精神的なゆとりを持つことができます。

その結果、生徒一人ひとりと向き合う時間を増やしたり、授業の質を向上させるための準備に時間をかけたりすることが可能になります。

教員の負担が軽減されることは、教育の質の向上に直結し、最終的には生徒たちに還元されます。

これは、ChatGPTを学校で導入する最も大きなメリットの一つと言えるでしょう。

生徒の情報収集の効率化

現代社会では、インターネット上に情報が溢れており、必要な情報を正確に見つけ出すスキルが求められます。

ChatGPTを使えば、膨大な情報の中から要点を整理し、わかりやすく要約した形で提示してくれます。

複雑なテーマについて調べる際も、まずはChatGPTで概要を掴むことで、その後の学習をスムーズに進めることができます。

ただし、後述するように情報の正確性には注意が必要です。

情報の真偽を確かめるファクトチェックの重要性と併せて指導することで、生徒の情報収集能力と情報リテラシーを同時に育てることができます。

AIリテラシー・AIと共存する力の育成

AI技術は、すでに社会のあらゆる場面で活用されており、今後その重要性はますます高まっていきます。

生徒たちがこれからの社会で活躍するためには、AIを正しく理解し、適切に使いこなす能力、すなわち「AIリテラシー」が不可欠です。

学校教育の早い段階からChatGPTのような生成AIに触れる機会を提供することで、生徒はAIの特性や限界を体験的に学ぶことができます。

AIを「魔法の道具」ではなく、あくまで「便利なツール」として捉え、共存していくための実践的なスキルを身につけることができるのです。

個別最適化された学習の実現

生徒の学習進度や理解度は一人ひとり異なります。

しかし、従来の集団授業では、すべての生徒に合わせた指導を行うことには限界がありました。

ChatGPTを活用すれば、生徒は自分のレベルや疑問点に応じて、個別最適化された解説や練習問題を得ることができます。

教員が生徒全員の質問に個別対応する時間を確保するのは困難ですが、AIがその役割の一部を担うことで、よりきめ細やかな学習支援が可能になります。

これにより、得意な分野はさらに伸ばし、苦手な分野は着実に克服するといった、真の個別最適化された学習が実現に近づきます。

ChatGPTを学校教育で活用するデメリットと課題

多くのメリットがある一方で、ChatGPTを学校教育で活用するには、いくつかのデメリットや課題も存在します。

- 情報の信頼性・正確性の問題

- 著作権侵害のリスク

- 回答に含まれる偏見や固定概念

- 思考力・作文能力の低下懸念

- 個人情報・機密情報の漏えいリスク

- 最新情報に対応していない限界

- 法令違反・倫理的な問題

これらのリスクを正しく理解し、対策を講じることが、安全な活用のために不可欠です。

情報の信頼性・正確性の問題

ChatGPTが生成する情報は、常に正しいとは限りません。

事実と異なる情報や、文脈に合わない不自然な回答を生成することもあり、これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

AIが生成した情報を鵜呑みにすると、誤った知識を身につけてしまう危険性があります。

そのため、ChatGPTを利用する際は、必ず情報の裏付けを取ること(ファクトチェック)が重要です。

生徒には、複数の情報源(書籍、公式サイトなど)と照らし合わせ、情報の真偽を自分の頭で判断するよう指導する必要があります。

AIが事実に基づかない情報を生成するハルシネーションを防ぐ方法については、こちらの記事で原因や対策を詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権侵害のリスク

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しています。

そのため、生成された文章が、意図せず既存の著作物と酷似してしまう可能性があります。

生徒がレポートや作文をChatGPTに作成させ、そのまま提出した場合、気づかないうちに著作権侵害(盗用・剽窃)にあたるリスクがあります。

AIが生成した文章はあくまで「下書き」や「参考」として利用し、最終的には自分の言葉で表現し直すことが重要です。

引用のルールと併せて、著作権に関する正しい知識を生徒に指導することが求められます。

回答に含まれる偏見や固定概念

AIの学習データには、インターネット上に存在する様々な情報が含まれており、その中には社会的な偏見(バイアス)や固定概念も含まれています。

そのため、ChatGPTの回答が、特定の性別、人種、文化などに対する偏った見方を反映してしまうことがあります。

生成された内容を無批判に受け入れるのではなく、「この情報には偏りがないか?」と批判的な視点(クリティカルシンキング)で吟味する態度を養うことが大切です。

AIが提示する多様な意見に触れる一方で、その中にあるバイアスを見抜く力を育む教育が必要です。

思考力・作文能力の低下懸念

ChatGPTを使えば、簡単な指示で流暢な文章が作成できてしまうため、生徒が自ら考えることや文章を書く努力を怠るようになるのではないか、という懸念があります。

レポートや感想文などの課題をAIに丸投げすることが常態化すれば、論理的思考力や表現力、作文能力が育まれなくなる恐れがあります。

AIを思考の補助ツールとして使いこなしつつも、最終的な結論や表現は自分自身の頭で考え抜くというプロセスが重要です。

何のためにAIを使うのか、その目的を明確にし、思考力を鍛える機会を奪わないような使い方を指導する必要があります。

こちらは、AIへの依存が批判的思考に与える影響について考察した研究の概要です。合わせてご覧ください。 https://www.mext.go.jp/zyoukatsu/ai/contents/2025/archive/20250625_01.pdf

個人情報・機密情報の漏えいリスク

ChatGPTに入力した情報は、サービス提供者であるOpenAI社によって、AIの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、生徒の氏名や住所、成績といった個人情報や、学校の内部情報などの機密情報を入力してしまうと、情報漏えいに繋がるリスクがあります。

学校として利用する際は、入力する情報の内容に注意を払うよう、生徒・教員双方に周知徹底することが不可欠です。

特に、個人情報や機密情報は絶対に入力しないというルールを明確に定める必要があります。

ChatGPTを企業や学校で安全に導入し、情報漏洩リスクを回避するための方法については、こちらの企業向け導入ガイドで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

最新情報に対応していない限界

無料版のChatGPTが学習しているデータは、ある特定の時点までのものです。

そのため、それ以降に起こった出来事や、最新の時事問題に関する質問には答えることができません。

最新の情報を調べる際には、ニュースサイトや新聞、官公庁の発表など、他の情報源を利用する必要があります。

ChatGPTは万能ではなく、得意なことと不得意なことがあるという「ツールの限界」を理解させることが重要です。

目的に応じて、適切なツールを使い分ける情報活用能力を育てることが求められます。

法令違反・倫理的な問題

ChatGPTを悪用すれば、他者への誹謗中傷や差別的な内容を含む文章を作成したり、不正行為(カンニングなど)に利用したりすることができてしまいます。

AIの利用が、いじめや差別、学業における不正行為に繋がらないよう、情報モラル教育を徹底する必要があります。

ツールを使う側の倫理観が問われることを生徒に理解させ、法令や校則を遵守した上で、社会的に責任ある使い方をするよう指導することが不可欠です。

ChatGPTを学校で利用するときの注意点とポイント

ChatGPTを学校で安全かつ効果的に利用するためには、いくつかの注意点とポイントがあります。

- 生徒の評価には直接用いない

- 過度に依存せずツールとして活用する

- 事前の情報リテラシー教育を徹底する

- 利用ルール(許容/禁止行為)を明確化する

- 教員のスキルアップも必要

- 評価方法の見直しを検討する

これらのポイントを押さえることで、前述したデメリットやリスクを最小限に抑えることができます。

生徒の評価には直接用いない

生徒がChatGPTを利用して作成したレポートや作文を、そのまま成果物として評価することは避けるべきです。

AIが生成したものを提出するだけでは、生徒自身の学習成果を正しく測ることができないためです。

評価の対象は、最終的な成果物だけでなく、AIをどのように活用して情報を収集し、考察を深めたかという「過程(プロセス)」に重点を置くことが重要です。

例えば、AIとの対話履歴の提出を求めたり、口頭試問で内容の理解度を確認したりするなどの工夫が考えられます。

過度に依存せずツールとして活用する

ChatGPTはあくまで学習を補助するための「ツール」であり、思考を代替するものではない、ということを生徒・教員双方が理解する必要があります。

答えそのものをAIに求めるのではなく、自分の考えを深めるための壁打ち相手として使ったり、情報収集の出発点として活用したりすることが望ましいです。

「AIに頼れば何とかなる」という安易な考えに陥らないよう、過度な依存を防ぐための指導が重要です。

自らの思考力を働かせることが学びの基本であるという原則を、常に意識させる必要があります。

事前の情報リテラシー教育を徹底する

ChatGPTを導入する前に、生徒に対して情報リテラシー教育を徹底することが不可欠です。

具体的には、AIが生成する情報の不正確性(ハルシネーション)、著作権の問題、個人情報漏えいのリスク、情報に含まれるバイアスなどについて、具体例を交えながら指導します。

生成された情報を批判的に吟味し、ファクトチェックを行う習慣を身につけさせることが、AI時代を生きる上で必須のスキルとなります。

これらの教育を抜きにして、安易にツールだけを提供することは非常に危険です。

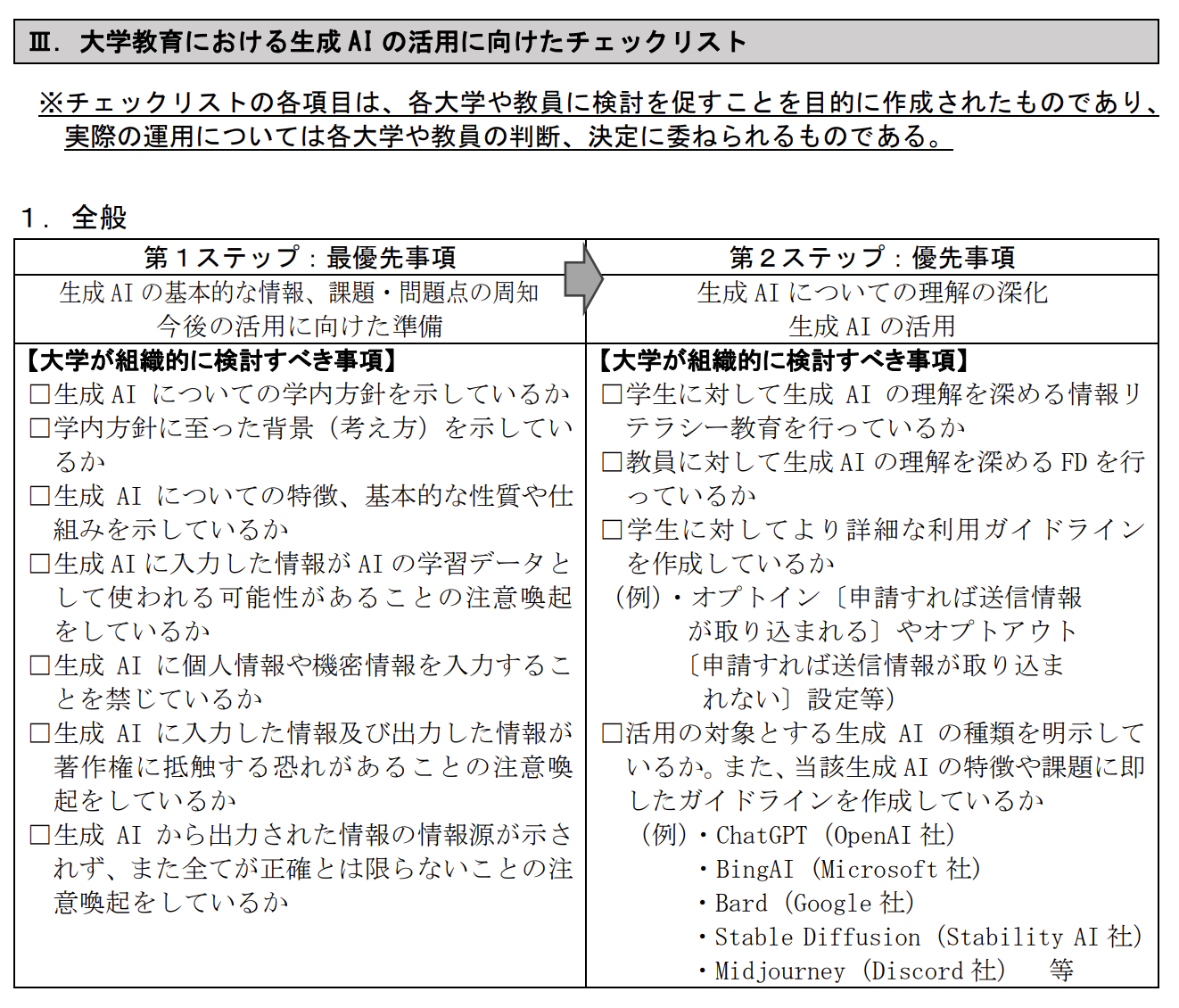

利用ルール(許容/禁止行為)を明確化する

学校として、ChatGPTの利用に関する明確なルールを策定し、生徒・教員・保護者に周知することが重要です。

どのような場面で利用を許可するのか(例:アイデア出し、情報収集の補助)、どのような行為を禁止するのか(例:レポートの丸写し、テストでの使用)を具体的に定めます。

ルールを設けることで、生徒は安心してツールを利用でき、教員も一貫した指導を行うことができます。

ガイドラインを作成し、定期的に見直しを行うことで、実態に即した運用を目指すべきです。

こちらは、日本私立大学連盟が作成した、大学教育で生成AIを活用する際のルール策定に役立つチェックリストです。合わせてご覧ください。 https://www.shidairen.or.jp/files/user/20230724GenerativeAi_Checklist.pdf

教員のスキルアップも必要

生徒にChatGPTの適切な使い方を指導するためには、まず教員自身がAIに関する知識やスキルを身につける必要があります。

教員向けの研修会を実施し、ChatGPTの基本的な使い方や教育現場での活用事例、指導上の注意点などを学ぶ機会を設けることが不可欠です。

教員がAIを積極的に活用し、その利便性とリスクの両方を深く理解することで、生徒に対してより実践的で説得力のある指導ができるようになります。

管理職がリーダーシップを発揮し、学校全体で学ぶ文化を醸成することが求められます。

評価方法の見直しを検討する

生成AIの登場により、従来の「知識の暗記」や「成果物の完成度」を重視する評価方法の見直しが迫られています。

AIを使えば、ある程度の質の成果物を容易に作成できてしまうため、評価の観点を変える必要があります。

今後は、どのような問いを立てたか(課題設定能力)、どのように情報を収集・分析したか(情報活用能力)、そして自らの考えをどのように論理的に構築したか(思考力・表現力)といった、プロセスを重視する評価への転換が求められます。

ChatGPTの学校利用に関する国内外の動向

ChatGPTの学校での利用については、国内外で様々な議論がなされ、対応が進んでいます。

- 文部科学省の暫定的なガイドライン

- 国内大学の対応方針(利用規制など)

- 先進的に取り入れている国内の学校事例

最新の動向を把握し、自校での方針を決定する際の参考にすることが重要です。

文部科学省の暫定的なガイドライン

文部科学省は、2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を公表しました。

このガイドラインでは、情報活用能力の育成や、教員の業務負担軽減といったメリットに触れる一方で、思考力の低下や情報漏えいといったリスクを指摘しています。

現時点では、限定的な利用から始めることが適切であるとし、レポートなどの成果物にそのまま使うことは不適切であるとの見解を示しています。

学校現場での混乱を避けるため、国として一定の方向性を示したものであり、各学校はこれを参考に具体的なルールを策定することが求められます。

国内大学の対応方針(利用規制など)

国内の大学の対応は様々です。

東京大学のように、AIの活用を前提とした上で、レポート作成におけるルールや注意点を明確に示す大学がある一方で、一部の大学では当面の間、レポート等での利用を禁止するなど、対応が分かれています。

多くの大学に共通しているのは、AIを完全に排除するのではなく、その存在を前提として、教育や評価のあり方をどう変えていくべきか模索している点です。

大学入試での扱いや、論文作成におけるルールなど、今後も議論が続いていくと考えられます。

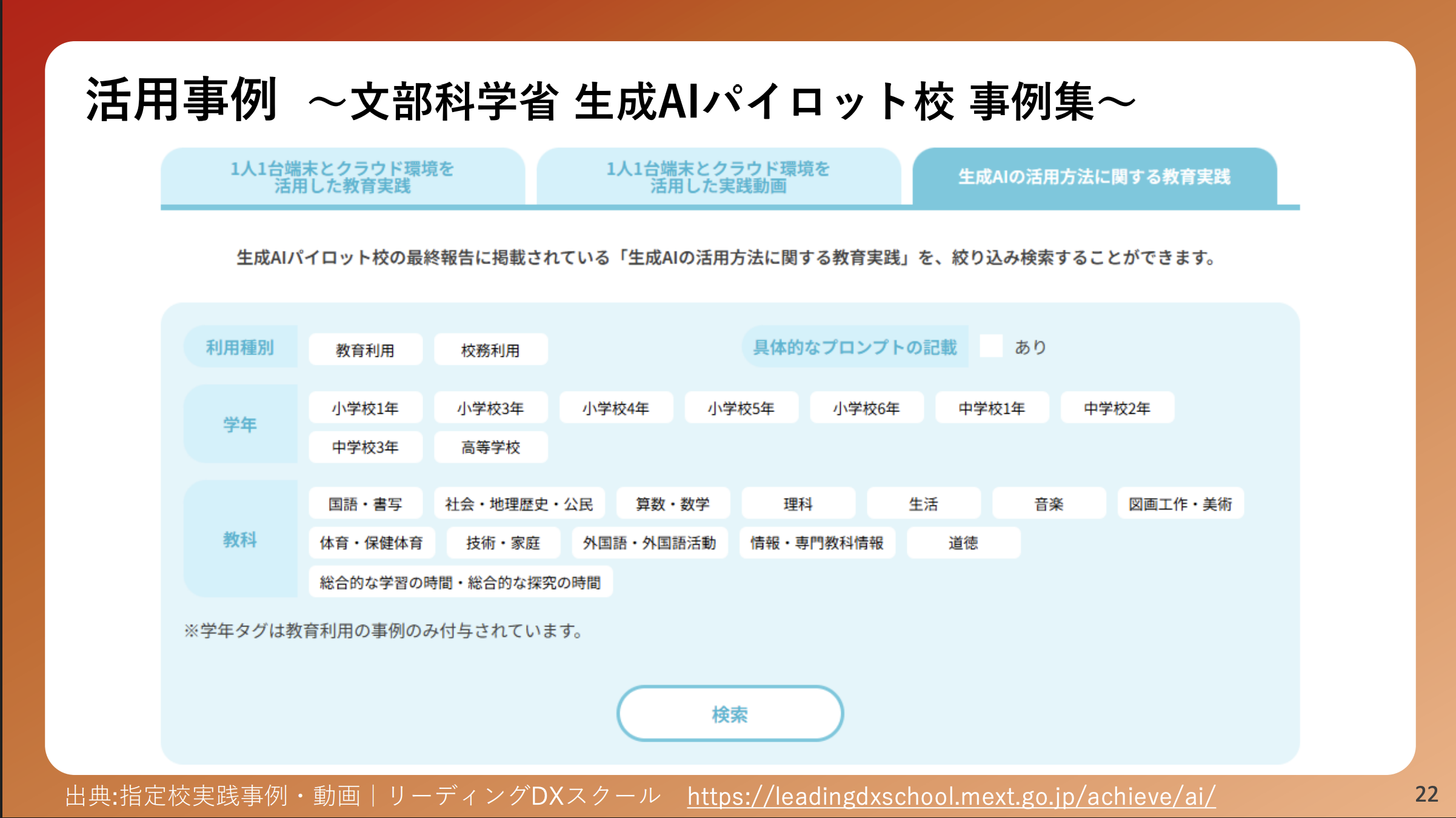

先進的に取り入れている国内の学校事例

国内の一部の小中学校や高等学校では、既に先進的な取り組みが始まっています。

例えば、探求学習のテーマ設定や情報収集の過程でChatGPTの利用を積極的に推奨する学校や、英語の授業でAIとの対話を取り入れ、スピーキング能力の向上を図る学校などがあります。

これらの学校では、明確な利用ガイドラインを設けた上で、教員がファシリテーターとして生徒のAI活用をサポートしています。

成功事例から学ぶことで、自校での導入のヒントを得ることができるでしょう。

こちらは、文部科学省が主導する「リーディングDXスクール事業」における生成AIパイロット校の一覧です。各学校の取り組みを参考にできますので、合わせてご覧ください。 https://leadingdxschool.mext.go.jp/ai_school/

ChatGPTの学校での始め方から使い方までを解説

ここからは、実際にChatGPTを学校で導入し、使い始めるまでの手順と、効果的に使うためのコツを解説します。

- アカウントの作成と基本操作

- 効果的な質問(プロンプト)のコツ

- 学校向けの安全な利用設定

これらのステップを踏むことで、スムーズに活用を開始できます。

アカウントの作成と基本操作

ChatGPTを始めるには、まず公式サイトからアカウントを作成する必要があります。

メールアドレスやGoogleアカウントで簡単に登録できます。

登録後、ログインするとすぐにチャット画面が表示され、下部の入力ボックスに質問や指示を入力するだけで対話を開始できます。

操作は非常に直感的で、特別なITスキルは必要ありません。

まずは教員が実際に触ってみて、どのような回答が返ってくるのかを体験してみることが、活用の第一歩となります。

効果的な質問(プロンプト)のコツ

ChatGPTから質の高い回答を引き出すには、質問や指示、すなわち「プロンプト」の作り方にコツがあります。

例えば、「役割を与える(例:あなたはプロの編集者です)」「出力形式を指定する(例:表形式でまとめてください)」「背景情報や条件を具体的に伝える」といった工夫をすることで、回答の精度が格段に向上します。

生徒には、単に答えを求めるだけでなく、どうすればAIからより良い回答を引き出せるかを考えさせる「プロンプトエンジニアリング」の初歩を教えることも、AIリテラシー教育の重要な一環となります。

プロンプトの作成方法、特に「深津式プロンプト」については、こちらの記事で使い方、注意点、活用事例を詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-fukatsustyle-prompt/

学校向けの安全な利用設定

学校で利用する際には、情報漏えいリスクを避けるための設定が重要です。

ChatGPTには、入力したデータをAIの学習に利用させないようにする「オプトアウト」の設定があります。

学校全体で利用する場合には、この設定を必ず有効にしておくべきです。

また、よりセキュリティの高い法人向けプラン(ChatGPT Enterprise)の導入を検討することも一つの選択肢です。

利用する生徒の年齢や目的に応じて、適切なセキュリティ対策を講じることが、安全な運用には不可欠です。

あなたの脳は思考停止する?ChatGPTを教育で使う「賢い子」と「使えない子」の違い

ChatGPTを学校で使い始める先生や生徒の皆さん、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳は考えることをやめてしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究がその危険性を示唆しています。しかし、心配はいりません。AIを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を飛躍的に向上させる方法も存在します。この記事では、「思考停止してしまう使い方」と「賢くなる使い方」の決定的な違いを、最新の研究を元に解説します。

【警告】ChatGPTは子どもの「思考力を奪う」可能性がある

「ChatGPTに聞けば、自分で考えなくて済む」——。もし生徒がそう考えていたら、それは危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作成した人は、自力で考えた人に比べて脳の認知活動が大幅に低下することが示されました。

これは、脳が思考するプロセスをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、生徒に次のようなリスクが生じる可能性があります。

深く考える力が衰える: AIの答えをそのまま受け入れ、「本当だろうか?」と批判的に考える力が鈍る。

記憶が定着しにくくなる: 楽をして得た答えは、脳に記憶として残りにくい。

発想力が乏しくなる: 脳が自らアイデアを生み出すことをやめてしまう。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来育むべき「考える力」そのものが失われていく危険性があるのです。

引用元:

マサチューセッツ工科大学の研究チームは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響を調査しました。その結果、LLMの支援を受けて文章を作成するタスクでは、人間の脳の認知的な関与が著しく減少することが明らかになりました。(Fedyk, M., et al. “The Cognitive Effects of AI-Powered Code Generation” & related MIT studies, 2024)

まとめ

教育現場では教員の業務負担軽減や個別最適化学習といった課題を抱える中で、生成AIの活用が教育DX推進の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「学校内にAIの知識を持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる教育機関も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、保護者へのお知らせ作成や会議の議事録作成、教材からの文字起こし、さらに調査レポートの自動生成など、さまざまな校務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、生徒の個人情報などの漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初めての教育機関でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、貴校の教育DXを一気に加速させましょう。