「ChatGPTの公式サイトがどれか分からない…」

「スマホアプリを使いたいけど、偽物が多くて不安…」

「ChatGPTに登録したけど、基本的な使い方がいまいちよく分からない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの公式サイトや本物のアプリの見分け方から、PC・スマホそれぞれの始め方、初心者でもすぐに使える基本的な操作方法まで、網羅的に解説します。

さらに、ビジネスで役立つ具体的な活用事例や、回答の精度を劇的に向上させるための5つのコツもご紹介します。

この記事を読めば、誰でも安全にChatGPTを使いこなし、日々の業務や学習の効率を飛躍的に高めることができます。

ぜひ最後までご覧ください。

まずは基本から!ChatGPT公式とは何か?

ここでは、ChatGPTの基本的な概要について解説します。

- OpenAIが開発した対話型AI

- ChatGPT公式の種類

- ChatGPT公式の無料版と有料版の違い

これらの基礎知識を押さえることで、ChatGPTの全体像を理解しやすくなります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

OpenAIが開発した対話型AI

ChatGPTとは、人間と対話するような自然な形式でユーザーの質問に答えたり、リクエストに応じたりすることができるAIチャットサービスです。

開発元は、アメリカの人工知能研究所である「OpenAI」社です。

このサービスは、大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)と呼ばれるテクノロジーを基盤としています。

インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、まるで人間が書いたかのような自然で精度の高い文章を生成できるのが特徴です。

質問応答だけでなく、メールやレポートなどの文章作成、アイデア出し、翻訳、プログラミングコードの生成など、非常に幅広いタスクをこなすことができます。

その汎用性の高さから、個人の学習や情報収集、ビジネスにおける業務効率化まで、世界中の様々なシーンで活用が進んでいます。

ChatGPT公式の種類

ChatGPTの公式サイトには、主に2つの利用方法があります。

それは、PCなどのWebブラウザからアクセスする「ブラウザ版」と、スマートフォンやタブレットで利用できる「公式アプリ版」です。

ブラウザ版は、PCの大きな画面で作業したい場合や、ソフトウェアのインストールなしに手軽に利用したい場合に適しています。

公式サイトにアクセスし、アカウントを作成するだけですぐに使い始めることができます。

一方、公式アプリ版は、iOS(iPhone/iPad)とAndroidの両方に対応しており、それぞれの公式アプリストアからダウンロードできます。

移動中や外出先など、スマートフォンで手軽にChatGPTを利用したい場合に非常に便利です。

音声入力機能など、アプリならではの使いやすさも魅力の一つです。

どちらのバージョンも同じアカウントで利用でき、過去のやり取りは同期されるため、利用シーンに応じて使い分けることが可能です。

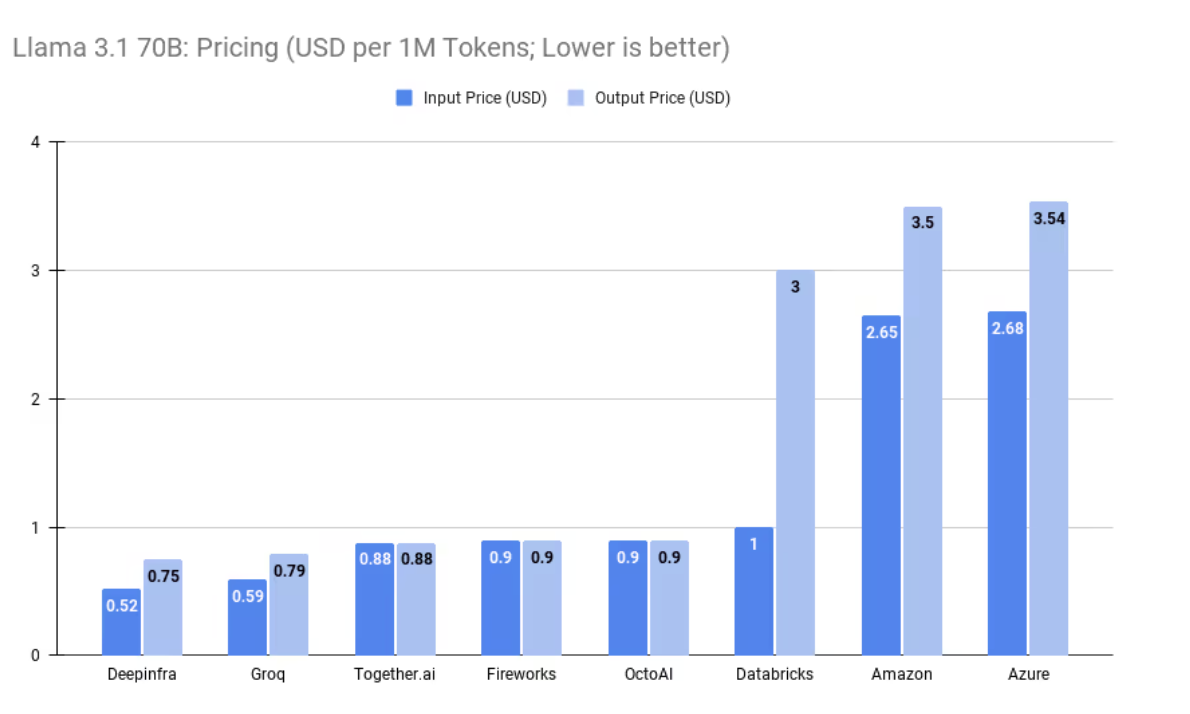

有料版で利用できるGPT-4oと、他の最新AIモデルとの性能比較はこちらの記事で詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://www.vellum.ai/blog/llama-3-1-70b-vs-gpt-4o-vs-claude-3-5-sonnet

ChatGPT公式の無料版と有料版の違い

ChatGPTには、誰でも無料で利用できるプランと、より高性能な機能を提供する有料プランがあります。

無料版では、「GPT-3.5」という性能の高い言語モデルを利用できます。

日常的な調べ物や一般的な文章作成、アイデア出しなど、多くの用途において十分な性能を発揮してくれます。

初めてChatGPTに触れる方は、まず無料版から試してみるのが良いでしょう。

一方、有料プラン(例:「ChatGPT Plus」など)では、無料版よりもさらに賢く、複雑な指示を理解できる最新の言語モデル(例:「GPT-4」や「GPT-4o」)が利用可能です。

長文の読解や要約、専門的な知識が求められる質問、プログラミングコードの生成などにおいて、無料版よりも格段に高い精度を誇ります。

また、Webサイトの情報を参照して回答する機能や、画像生成AI「DALL-E 3」との連携、データ分析機能など、有料版でしか使えない高度な機能も多数搭載されています。

ビジネスで本格的に活用したい場合や、より高いパフォーマンスを求める場合には、有料版の導入を検討する価値があります。

ChatGPTの利用料金は月額いくら?支払い方法、無料版と有料版の違いを解説しています。合わせてご覧ください。

偽物に注意!ChatGPT公式サイト・本物アプリの見分け方4つのポイント

ChatGPTの人気に伴い、公式サイトやアプリに酷似した偽物が多数登場しています。

ここでは、本物の公式サイト・アプリを安全に見分けるための4つの重要なポイントを解説します。

- 公式サイトのドメインに「openai.com」が含まれているか

- 公式アプリストアに掲載されているか

- 提供元が「OpenAI」となっているか

- アイコンがOpenAIの正式なロゴマークか

これらのポイントを確認することで、個人情報の漏洩やフィッシング詐欺などのリスクを回避できます。

①公式サイトのドメインに「openai.com」が含まれているか

最も確実な見分け方は、WebサイトのURLを確認することです。

本物のChatGPT公式サイトのドメインは、必ず「openai.com」で終わっています。

具体的には、「https://chat.openai.com/」が正規のログイン・利用ページのURLです。

検索エンジンで検索した際に、広告枠に表示されるサイトや、これと少しでも異なるドメインのサイトは偽サイトである可能性が非常に高いです。

偽サイトにアクセスし、メールアドレスやパスワードを入力してしまうと、アカウント情報が盗まれる危険性があります。

ブックマークに登録するなどして、必ず正しいURLからアクセスするように心がけましょう。

②公式アプリストアに掲載されているか

スマートフォン用のアプリを探す際は、必ずAppleの「App Store」やGoogleの「Google Play」といった公式のアプリストアを利用してください。

公式ストア以外で配布されている、いわゆる「野良アプリ」は絶対にインストールしてはいけません。

これらの非公式アプリには、ウイルスやマルウェアが仕込まれている可能性があり、スマートフォン内の個人情報がすべて抜き取られてしまう危険性があります。

検索する際は、「ChatGPT」と入力し、検索結果の中から見つけるようにしましょう。

レビューの数や評価の高さも参考になりますが、まずは公式ストアからダウンロードするという基本を徹底することが重要です。

③提供元が「OpenAI」となっているか

公式アプリストアでアプリを見つけたら、次に提供元(デベロッパや販売元)の情報を確認しましょう。

本物のChatGPT公式アプリの提供元は、開発会社である「OpenAI」と明記されています。

アプリのダウンロードページには、必ず提供元の名前が表示されています。

この部分が「OpenAI」以外の個人名や別の会社名になっている場合、それはChatGPTの技術を利用しただけの別アプリか、悪質な偽アプリです。

類似した名前のアプリも多いため、ダウンロードボタンを押す前に、提供元が「OpenAI」であることを指差し確認するくらいの慎重さが必要です。

この一手間が、あなたのスマートフォンを危険から守ります。

④アイコンがOpenAIの正式なロゴマークか

最後に、アプリのアイコンも重要な判断材料です。

ChatGPT公式アプリのアイコンは、OpenAIの正式なロゴマークが使用されています。

白地に黒(または黒地に白)の、幾何学的な模様を組み合わせたようなデザインが特徴です。

偽アプリは、この公式ロゴに似せたデザインや、全く関係のないデザインのアイコンを使用していることがあります。

「なんとなく似ているから」という理由で安易にインストールせず、公式サイトなどで事前に正しいロゴデザインを確認しておくと良いでしょう。

ドメイン、提供元、そしてアイコンの3点をセットで確認することで、偽アプリをダウンロードしてしまうリスクを大幅に減らすことができます。

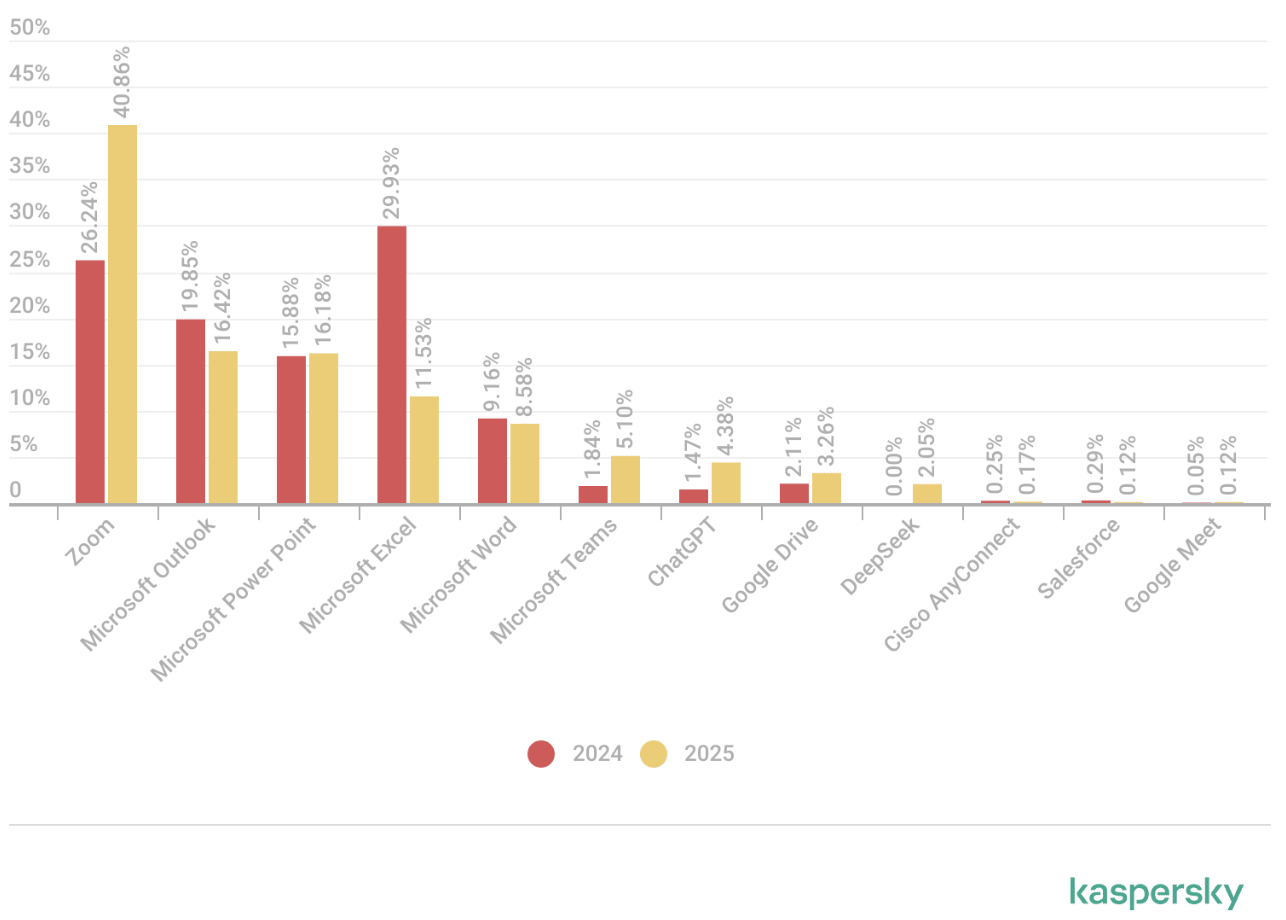

こちらは、ChatGPTを模倣したサイバー脅威の急増について報告したセキュリティ企業Kasperskyのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-chatgpt-mimicking-cyberthreats-surge-115-in-early-2025-smbs-increasingly-targeted

PCブラウザ版|ChatGPT公式サイトの始め方3ステップ

ここでは、PCのWebブラウザからChatGPTを使い始めるための手順を、3つの簡単なステップで解説します。

- Step1:公式サイトにアクセスしてアカウントを作成

- Step2:作成したアカウントでログイン

- Step3:チャット画面で質問を入力する

この手順に沿って進めれば、誰でもすぐにChatGPTを始めることができます。

Step1:公式サイトにアクセスしてアカウントを作成

まず、お使いのWebブラウザでChatGPTの公式サイト(https://chat.openai.com/)にアクセスします。

画面中央に「Log in」と「Sign up」のボタンが表示されるので、初めて利用する場合は「Sign up」(登録)をクリックしてください。

アカウント作成画面では、メールアドレスを入力する方法の他に、Googleアカウント、Microsoftアカウント、Appleアカウントを連携して作成する方法も選べます。

普段使っているサービスのアカウントと連携させると、パスワード管理の手間が省けるため便利です。

メールアドレスで登録する場合は、パスワードを設定し、登録したアドレスに届く確認メールの指示に従って認証を完了させてください。

これでアカウント作成は完了です。

Step2:作成したアカウントでログイン

アカウント作成が完了したら、再度公式サイトにアクセスし、今度は「Log in」(ログイン)をクリックします。

登録時に使用した方法(メールアドレスとパスワード、または連携したGoogleアカウントなど)を選択し、ログイン情報を入力してください。

正常に認証されると、ChatGPTのメイン画面であるチャット画面に移動します。

ログイン状態は一定期間保持されるため、毎回入力する必要はありませんが、セキュリティのため公共のPCなどで利用した際は、最後に必ずログアウトするようにしましょう。

Step3:チャット画面で質問を入力する

ログインすると、いよいよChatGPTを実際に使えるチャット画面が表示されます。

画面は非常にシンプルな構成で、下部にあるテキスト入力ボックスが、あなたが質問や指示を入力する場所です。

このボックスに、尋ねたいことやお願いしたいことを日本語で自由に入力してみましょう。

例えば、「日本の首都はどこですか?」や「自己紹介の文章を考えてください」といった簡単なものからで構いません。

入力を終えたら、入力ボックスの右側にある紙飛行機のアイコンをクリックするか、Enterキーを押すと、あなたのメッセージが送信されます。

数秒待つと、ChatGPTがその内容を解釈し、回答を生成して表示してくれます。

スマホ版|ChatGPT公式アプリの始め方を画像付きで解説

ここでは、スマートフォンの公式アプリでChatGPTを始める方法を解説します。

移動中などでも手軽に使えるアプリ版は非常に便利です。

- Step1:アプリをインストール

- Step2:アカウント作成またはログイン

- Step3:基本的な使い方とチャットの開始

画像付きの解説があるとより分かりやすいですが、テキストだけでも簡単に進められます。

Step1:アプリをインストール

まず、お使いのスマートフォンに合わせて、App Store(iPhone)またはGoogle Play(Android)を開きます。

検索バーに「ChatGPT」と入力して、公式アプリを検索してください。

この時、類似アプリや偽アプリに注意が必要です。

提供元が「OpenAI」であることを必ず確認し、正しい公式アプリを選んで「入手」や「インストール」のボタンをタップします。

インストールが完了すると、スマートフォンのホーム画面にChatGPTのアイコンが追加されます。

これで最初のステップは完了です。

Step2:アカウント作成またはログイン

ホーム画面に追加されたChatGPTのアイコンをタップして、アプリを起動します。

アプリを開くと、ログインまたはアカウント作成の画面が表示されます。

すでにPCのブラウザ版などでアカウントを持っている場合は、同じ情報(メールアドレスとパスワード、または連携アカウント)を使ってログインできます。

PC版とアプリ版でアカウントを共有すると、過去のチャット履歴が同期されるため非常に便利です。

まだアカウントを持っていない場合は、この画面から新規作成を行います。

ブラウザ版と同様に、メールアドレス、Googleアカウント、Microsoftアカウント、Appleアカウントのいずれかを使って登録を進めてください。

Step3:基本的な使い方とチャットの開始

ログインが完了すると、チャット画面が表示されます。

画面下部にあるテキスト入力欄に、質問したいことや指示したい内容を入力し、送信ボタンをタップするだけでChatGPTとの対話が始まります。

アプリ版の便利な機能として、音声入力があります。

テキスト入力欄の横にあるマイクのアイコンをタップすると、話した内容をテキストに変換して入力してくれるため、タイピングが苦手な方や移動中でも手軽に利用できます。

基本的な操作はブラウザ版とほとんど同じなので、直感的に使いこなすことができるでしょう。

これで、いつでもどこでもスマートフォンからChatGPTを活用する準備が整いました。

初心者でも簡単!ChatGPT公式サイト・アプリの基本的な使い方

ChatGPTの基本的な操作は非常にシンプルです。

ここでは、覚えておくと便利な3つの基本的な使い方を紹介します。

- 質問や指示を入力して回答を得る

- 新しいチャットを追加して話題を使い分ける

- 過去のやり取りを確認・編集する

これらの使い方をマスターすれば、ChatGPTをより効果的に活用できるようになります。

質問や指示を入力して回答を得る

ChatGPTの最も基本的な使い方は、画面下部の入力ボックスにテキストを入力して送信することです。

この入力するテキストのことを「プロンプト」と呼びます。

プロンプトには、単純な質問(例:「富士山の高さは?」)だけでなく、文章の作成依頼(例:「ビジネスメールの書き出しを考えて」)や、アイデア出しのお願い(例:「新しい商品のキャッチコピーを5つ提案して」)など、様々な指示を含めることができます。

送信すると、ChatGPTがプロンプトの意図を解釈し、数秒から数十秒で回答を生成します。

回答が長文になる場合は、文章が少しずつ表示されていきます。

もし回答が途中で止まってしまった場合は、「続けて」と入力して送信すると、続きを生成してくれます。

この一連の対話が、ChatGPTの基本操作となります。

新しいチャットを追加して話題を使い分ける

ChatGPTでは、話題ごとにチャットを分けて管理することができます。

例えば、「旅行の計画」について話しているチャットと、「仕事のメール作成」について話しているチャットを別々に保存しておく、といった使い方が可能です。

新しいチャットを始めるには、画面の左上(アプリ版では右上など、UIによって異なります)にある「New Chat」や「+」のボタンをクリックします。

すると、まっさらな新しいチャット画面が表示され、前の話題とは切り離して対話を開始できます。

話題ごとにチャットを分けることで、後から過去のやり取りを見返す際に非常に便利になります。

異なるテーマの質問を一つのチャットで続けると、文脈が混ざってしまい、ChatGPTの回答精度が落ちる原因にもなるため、積極的に新しいチャットを活用しましょう。

過去のやり取りを確認・編集する

過去に行ったChatGPTとの対話は、すべて自動的に保存されています。

画面の左側のサイドバーには、過去のチャットのタイトルが一覧で表示されており、クリックするだけでいつでもその時のやり取りを再表示できます。

チャットのタイトルは、最初の質問内容に基づいて自動で設定されますが、鉛筆アイコンなどをクリックして自分で分かりやすい名前に編集することも可能です。

さらに、過去の自分の質問(プロンプト)を編集して、再度回答を生成させることもできます。

これにより、「もう少し違う観点からの回答が欲しい」と思った時に、全く新しいチャットを始めることなく、微調整しながら望みの回答に近づけていくことが可能です。

この機能は、回答の精度を高める上で非常に役立ちます。

ChatGPT公式でできること・得意なこと9選

ChatGPTは単なる質問応答AIではありません。

その能力は非常に多岐にわたります。ここでは、ChatGPTが得意とする9つの活用法を紹介します。

- 文章の創作(メール、ブログ記事、企画書など)

- 文章の要約や校正

- 多言語への翻訳

- プログラミングコードの作成や校正

- 複雑な情報の壁打ち・アイデア出し

- データ分析と解釈

- 関数の作成(Excel、スプレッドシートなど)

- 学習や教育のサポート

- ロールプレイングによる対話シミュレーション

これらの具体例を通じて、あなたの業務や学習にどう活かせるかのヒントを見つけてください。

文章の創作(メール、ブログ記事、企画書など)

ChatGPTは、様々な種類の文章をゼロから作成する能力に長けています。

例えば、ビジネスシーンで必要な丁寧なメールの文面、顧客への謝罪文、社内向けの報告書など、TPOに合わせた文章を瞬時に生成してくれます。

また、ブログ記事やSNSの投稿文、商品のキャッチコピーといったクリエイティブな文章の作成も得意です。

キーワードやテーマ、ターゲット読者、 desired tone(文体のトーン)などを指定するだけで、たたき台となる文章を複数パターン提案してくれます。

企画書やプレゼンテーションの構成案を作成させ、それに沿って各スライドの内容を肉付けしていくといった使い方も非常に効果的です。

文章作成にかかる時間を大幅に短縮し、人間はより創造的な作業に集中できるようになります。

文章の要約や校正

長文のレポートやニュース記事、専門的な論文などを短時間で理解したい時、ChatGPTの要約機能が非常に役立ちます。

文章をコピー&ペーストして「この記事を300字で要約して」と指示するだけで、重要なポイントを的確にまとめた文章を生成してくれます。

箇条書きでの要約を指示したり、特定のキーワードに焦点を当てて要約させたりすることも可能です。

これにより、大量の情報を効率的にインプットすることができます。

また、自分が作成した文章をChatGPTに読み込ませ、「誤字脱字をチェックして」や「より自然な表現に修正して」と依頼すれば、高精度な校正ツールとしても機能します。

客観的な視点で文章をチェックしてくれるため、文章の品質向上に大きく貢献します。

多言語への翻訳

ChatGPTは、高度な翻訳ツールとしても利用できます。

日本語から英語、中国語、スペイン語など、世界中の多くの言語への翻訳、またその逆の翻訳も可能です。

従来の機械翻訳サービスと比較して、ChatGPTの翻訳は非常に自然で、文脈をよく理解した訳文を生成する傾向があります。

特に、ビジネスメールで使われるような丁寧な表現や、スラングを含む口語的な表現の翻訳にも強いのが特徴です。

単に翻訳するだけでなく、「この英文メールを、よりフォーマルな表現に書き換えて日本語訳してください」といった、複数の指示を組み合わせた複雑なリクエストにも応えることができます。

海外とのコミュニケーションや、外国語の文献を読む際に、強力なアシスタントとなります。

プログラミングコードの作成や校正

ChatGPTは、プログラマーやエンジニアにとっても非常に強力なツールです。

「Pythonでウェブサイトから特定の情報を抽出するコードを書いて」といったように、やりたいことを自然言語で指示するだけで、その処理を実行するプログラムコードを生成してくれます。

特定のプログラミング言語を指定したり、使用するライブラリを指定したりすることも可能です。

ゼロからコードを書くだけでなく、既存のコードを読み込ませてバグの原因を探させたり(デバッグ)、より効率的なコードに書き換えさせたり(リファクタリング)することもできます。

また、コードの意味が分からない場合に「このコードは何をしていますか?」と質問すれば、各行がどのような処理を行っているのかを分かりやすく解説してくれます。

プログラミングの学習や開発効率の向上に大きく貢献します。

複雑な情報の壁打ち・アイデア出し

一人で考えていると行き詰まってしまうような、複雑な問題の整理や新しいアイデアの創出において、ChatGPTは優れた「壁打ち」相手になります。

例えば、新しい事業計画を立てる際に、「30代女性向けの新しいオンラインサービスを考えているんだけど、どんなアイデアがある?」と投げかけると、様々な切り口から具体的なアイデアを複数提案してくれます。

その提案に対してさらに深掘りする質問をしたり、異なる条件を加えたりすることで、思考を整理し、発想を広げることができます。

自分の考えをテキストとして入力する過程で思考が整理される効果もありますし、AIが自分では思いつかないような視点を提供してくれることも少なくありません。

思考のパートナーとしてChatGPTを活用することで、より質の高い意思決定や企画立案が可能になります。

データ分析と解釈

有料版のChatGPTでは、CSVやExcelなどのファイルをアップロードして、データ分析を行わせることが可能です。

例えば、売上データをアップロードし、「このデータから分かる傾向を分析して、グラフで示してください」と指示するだけで、自動的にデータを解釈し、傾向を分析し、Pythonコードを実行してグラフを生成してくれます。

専門的な統計知識やプログラミングスキルがなくても、対話形式で高度なデータ分析が実行できるのが大きな魅力です。

「どの商品の売上が伸びている?」「顧客層に特徴はある?」といった質問を投げかけるだけで、データに基づいた洞察を得ることができます。

分析結果の解釈や、そのデータから導き出される次のアクションプランについて提案させることも可能です。

データドリブンな意思決定を、より手軽に、そして迅速に行うための強力なサポートツールとなります。

関数の作成(Excel、スプレッドシートなど)

ExcelやGoogleスプレッドシートで複雑な集計や処理を行いたいけれど、どの関数を使えば良いか分からない、という経験は多くの人にあるでしょう。

ChatGPTは、このような場合に最適な関数を作成してくれる頼もしい存在です。

例えば、「A列の担当者名が『佐藤』で、かつB列の売上が100万円以上のデータの数を数えるExcel関数を教えて」のように、やりたいことを具体的に日本語で説明するだけで、適切な関数(この場合はCOUNTIFS関数)とその使い方を提示してくれます。

VLOOKUP関数やIF関数の組み合わせなど、複数の関数をネストさせる必要がある複雑な条件にも対応可能です。

関数を調べる時間を大幅に節約できるだけでなく、これまで手作業で行っていたデータ集計作業を自動化し、業務効率を劇的に改善することができます。

学習や教育のサポート

ChatGPTは、あらゆる分野の学習において、パーソナライズされた家庭教師のように機能します。

分からない専門用語について「〇〇とはどういう意味ですか?小学生にも分かるように説明して」と質問すれば、噛み砕いた平易な言葉で解説してくれます。

歴史上の出来事の背景を尋ねたり、物理の法則について詳しく説明させたり、英会話の練習相手になってもらったりと、その活用方法は無限です。

学習の進捗に合わせて質問のレベルを調整したり、理解度を確認するための小テストを作成させたりすることもできます。

一方的に情報を受け取るだけでなく、対話を通じて双方向的に学ぶことができるため、知識の定着が促進されます。

自分専用のチューターとしてChatGPTを活用することで、学習効率を最大化することができるでしょう。

ロールプレイングによる対話シミュレーション

ChatGPTは、特定の役割(ペルソナ)を演じさせ、対話のシミュレーションを行うことが非常に得意です。

この機能を活用することで、様々なビジネスシーンの練習をすることができます。

例えば、「あなたは怒っている顧客です。私が製品の不具合について謝罪し、対応策を提案するので、それに対してフィードバックをください」と指示すれば、クレーム対応のリアルなシミュレーションが可能です。

他にも、面接官役をさせて採用面接の練習をしたり、上司役をさせて報告や交渉の練習をしたり、あるいは新人研修の相手役をさせたりと、様々な状況を想定したトレーニングができます。

実際の場面に臨む前に、落ち着いて練習を重ねることで、自信を持ってコミュニケーションが取れるようになります。

ChatGPTが持つ様々なポテンシャルや具体的な活用事例については、こちらの記事でサービス・分野別に詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。

【具体例あり】ChatGPT公式の実用的な使用例3選

ここでは、実際のビジネスシーンを想定した、より具体的で実用的なChatGPTの使用例を3つ、プロンプト例と合わせて紹介します。

- ①特定のサイト・資料の内容の要約

- ②ビジネス企画のアイデア出し

- ③企画書の構成・文章作成

これらの例を参考に、ぜひご自身の業務に応用してみてください。

①特定のサイト・資料の内容の要約

情報収集のために長いウェブ記事やPDF資料を読む際、その内容を短時間で把握したいというニーズは非常に多いです。

ChatGPTを使えば、要点を的確に抽出した要約を瞬時に作成できます。

有料版のブラウジング機能を使えば、URLを指定するだけでそのページの内容を読み取って要約してくれます。

無料版の場合は、テキストをコピー&ペーストして要約を依頼します。

プロンプト例:

「以下の記事の内容を、重要なポイントを3つの箇条書きで要約してください。

(ここに記事のテキストを貼り付け)」

このように、ただ「要約して」と依頼するだけでなく、「箇条書きで」「3つのポイントで」といった形式を指定することで、より整理された、理解しやすいアウトプットを得ることができます。

②ビジネス企画のアイデア出し

新しい商品やサービスの企画、あるいはマーケティングキャンペーンの立案など、アイデアが求められる場面でChatGPTは強力なブレインストーミングのパートナーになります。

重要なのは、できるだけ具体的な条件や背景情報をプロンプトに含めることです。

これにより、表層的ではない、より実践的なアイデアを引き出すことができます。

プロンプト例:

「私たちは、健康志向の20代女性をターゲットにした新しいサブスクリプションボックスを企画しています。

月額3,000円で、オーガニック食品やコスメを提供したいと考えています。

このサービスのユニークなコンセプトや、顧客を引きつけるためのキャンペーンのアイデアを5つ提案してください。」

このようなプロンプトに対して、ChatGPTは「季節のテーマボックス」「専門家とのコラボレーション」「SNSでのハッシュタグキャンペーン」といった、具体的なアイデアを理由とともに提案してくれます。

③企画書の構成・文章作成

アイデアがある程度固まったら、次はその内容を企画書にまとめる必要があります。

ChatGPTは、企画書の骨子となる構成案の作成から、各セクションの具体的な文章作成までをサポートしてくれます。

まずは企画書全体の構成案を出力させ、それをたたき台にして内容を検討するのが効率的です。

プロンプト例:

「前述の20代女性向けサブスクリプションボックスの企画書を作成します。

以下の項目を含む、説得力のある構成案を提案してください。

・現状の課題と市場背景

・企画の概要と目的

・ターゲット顧客

・提供するサービスの詳細

・マーケティング戦略

・収益モデル

・実行スケジュール」

この構成案に沿って、各項目について「『ターゲット顧客』のセクションを詳しく書いて」といったように、部分的に文章作成を依頼していくことで、短時間で企画書のドラフトを完成させることができます。

回答精度が劇的に向上するChatGPT公式を使いこなす5つのコツ

ChatGPTは非常に賢いAIですが、その能力を最大限に引き出すためには、質問や指示の仕方(プロンプト)に少し工夫が必要です。

ここでは、回答の質を劇的に向上させるための5つのコツを紹介します。

- ①できるだけ明確で具体的な質問/指示をする

- ②質問の背景や文脈を共有する

- ③回答の参考になる情報や回答例を記載する

- ④最初から完璧な回答が得られなくても、何度も修正を依頼する

- ⑤期待する回答が得られない場合、質問/指示の仕方を改善する

これらのコツを意識するだけで、ChatGPTはあなたの意図をより深く理解し、的確な回答を返してくれるようになります。

①できるだけ明確で具体的な質問/指示をする

ChatGPTに何かを依頼する際は、曖昧な表現を避け、できるだけ具体的で明確な言葉を使うことが最も重要です。

あなたが望むアウトプットを、ChatGPTが誤解なく理解できるように指示を出す必要があります。

悪い例: 「面白いブログ記事を書いて」

これでは、何について、誰向けの、どのようなトーンの記事を書けば良いのか分からず、ありきたりな内容しか出てきません。

良い例: 「キャンプ初心者の30代男性向けに、『初めてのソロキャンプで失敗しないための5つの道具選び』というタイトルのブログ記事を、親しみやすい口調で1500字程度で書いてください。」

このように、「誰に」「何を」「どのように」といった5W1Hを意識して指示を具体化することで、期待に近い回答が得られる可能性が飛躍的に高まります。

②質問の背景や文脈を共有する

なぜその質問をするのか、その指示がどのような状況で必要なのか、といった背景情報や文脈を共有することで、ChatGPTはあなたの意図をより深く汲み取ることができます。

例えば、単に「A案とB案のメリット・デメリットを教えて」と聞くのではなく、以下のように背景を伝えるのが効果的です。

プロンプト例:

「私は社内の新プロジェクトの企画担当者です。現在、プロモーション施策としてWeb広告(A案)とインフルエンサーマーケティング(B案)のどちらを実施するか検討しています。

予算は限られており、短期的な認知度向上が最優先事項です。

この背景を踏まえて、A案とB案それぞれのメリット・デメリットを比較し、どちらがより適切か提案してください。」

このように文脈を伝えることで、ChatGPTは「短期的な認知度向上」という目的に沿った、より的確な分析と比較を行ってくれます。

③回答の参考になる情報や回答例を記載する

あなたが期待する回答の形式やスタイルが明確にある場合は、その手本となる例をプロンプトに含めると非常に効果的です。

ChatGPTは提示された例を参考に、それに近い形式で回答を生成しようとします。

例えば、特定のフォーマットで情報を整理させたい場合に有効です。

プロンプト例:

「以下の情報を、下記のフォーマット例に沿って整理してください。

情報:

・製品名:スーパーエナジードリンク

・価格:200円

・特徴:カフェイン多め、ビタミン配合

フォーマット例:

【製品概要】

・製品名:〇〇

・価格:〇〇円

・特徴:〇〇

(以降、情報を列挙)」

このように出力形式を指定することで、手作業での編集の手間を省き、そのまま利用できる形で回答を得ることができます。

④最初から完璧な回答が得られなくても、何度も修正を依頼する

ChatGPTとの対話は、一度きりで終わらせる必要はありません。

最初の回答があなたの期待と少し違っていても、がっかりする必要はありません。

それは対話の始まりに過ぎません。

得られた回答に対して、追加の質問や修正依頼を重ねていくことで、徐々に理想のアウトプットに近づけていくことができます。

「もっと簡潔にしてください」「専門用語を使わずに説明して」「別の視点からの意見も加えてください」といったように、具体的にフィードバックを与えましょう。

この修正のプロセスは、人間と仕事を進める際のコミュニケーションと似ています。

一回の指示で完璧を求めるのではなく、対話を重ねることで成果物の質を高めていくという意識が重要です。

⑤期待する回答が得られない場合、質問/指示の仕方を改善する

何度か修正を依頼しても、どうしても期待する回答が得られない場合があります。

その原因は、ChatGPTの能力不足ではなく、あなたの最初の質問や指示(プロンプト)の仕方が適切でないことにあるかもしれません。

例えば、質問が曖昧すぎたり、前提となる情報が不足していたり、あるいは矛盾した指示を出していたりする可能性があります。

このような場合は、一度チャットをリセットし、プロンプトそのものを見直してみましょう。

「どうすれば、もっと私の意図が伝わるだろうか?」という視点で、質問の仕方を変えたり、与える情報を増やしたり、指示をよりシンプルなものに分解したりするなどの工夫を試してみてください。

プロンプトを改善するスキルは、ChatGPTを使いこなす上で最も重要な能力の一つです。

ビジネスを加速させるChatGPT公式の収益化とは

ChatGPTは、単なる業務効率化ツールにとどまらず、ビジネスの成長を加速させ、新たな収益機会を生み出す可能性を秘めています。

ここでは、ChatGPTを活用した収益化の考え方を3つの側面から解説します。

- コンテンツ作成の効率化

- マーケティング業務の自動化

- API連携による自社サービスへの組み込み

これらのアプローチは、コスト削減と売上向上の両方に貢献します。

コンテンツ作成の効率化

ブログ記事、SNS投稿、メールマガジン、広告コピー、動画の台本など、現代のビジネスにおいてコンテンツ作成は欠かせない活動です。

しかし、これらの作業には多くの時間と人的リソースが必要となります。

ChatGPTを活用すれば、コンテンツのアイデア出しから構成案の作成、本文の執筆、校正までの一連のプロセスを大幅に効率化できます。

例えば、一人の担当者がこれまで1日に2本しか書けなかったブログ記事を、ChatGPTの補助によって5本書けるようになれば、コンテンツの量産が可能になり、Webサイトへのアクセス増加や見込み顧客の獲得に繋がります。

これにより、コンテンツマーケティングにかかる人件費を削減しつつ、より多くのリードを獲得し、結果として収益向上に貢献することができるのです。

マーケティング業務の自動化

マーケティング活動には、市場調査、ペルソナ設定、広告文の作成、効果測定レポートの作成など、多岐にわたるタスクが含まれます。

ChatGPTは、これらの業務の多くを自動化、または半自動化することができます。

例えば、競合他社のウェブサイトやSNSの情報を分析させ、自社の強みや弱みを洗い出させることができます。

また、ターゲット顧客に響く広告のキャッチコピーを何十パターンも生成させ、ABテストを効率的に行うことも可能です。

さらに、広告の運用結果データを読み込ませ、「このデータから分かるインサイトと、次回の改善案を提案して」と指示すれば、データ分析から施策立案までをサポートしてくれます。

マーケティング担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を整えることで、施策の精度を高め、投資対効果(ROI)を最大化し、収益を伸ばすことができます。

API連携による自社サービスへの組み込み

より高度な活用法として、ChatGPTのAPI(Application Programming Interface)を利用して、自社で提供しているサービスや製品にAI機能を組み込む方法があります。

これにより、既存サービスの付加価値を高めたり、全く新しいAIサービスを開発したりすることが可能になります。

例えば、自社のECサイトにAIチャットボットを導入し、24時間365日、顧客からの質問に自動で応答できるようにすれば、顧客満足度の向上とサポートコストの削減を両立できます。

また、学習アプリにChatGPTを組み込み、生徒一人ひとりの理解度に合わせた問題を出題したり、質問に答えたりする機能を追加することも考えられます。

このように、自社のビジネスにAIを直接組み込むことで、競合との差別化を図り、新たな収益の柱を構築することが可能になります。

安全に使うために!ChatGPT公式を利用する際の注意点6つ

ChatGPTは非常に便利なツールですが、その利用には注意すべき点も存在します。

特にビジネスで利用する際は、情報セキュリティやコンプライアンスのリスクを十分に理解しておく必要があります。

ここでは、安全に活用するための6つの注意点を解説します。

- ①個人情報や機密情報を入力しない

- ②情報の信憑性は必ずダブルチェックする

- ③最適なChatGPT活用範囲を設定する

- ④従業員向けの利用ルール・マニュアルを策定する

- ⑤従業員のChatGPT活用リテラシーを向上させる

- ⑥最新動向を踏まえ活用方法を定期的に見直す

これらの注意点を遵守することで、リスクを最小限に抑えながらChatGPTの恩恵を享受できます。

①個人情報や機密情報を入力しない

最も重要な注意点は、個人情報や社外秘の機密情報をプロンプトとして入力しないことです。

ChatGPTに入力されたデータは、原則としてOpenAIのサーバーに送信され、AIモデルの学習データとして利用される可能性があります。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号といった個人情報はもちろんのこと、顧客データ、未公開の財務情報、新製品の開発情報、社内の人事情報などを入力してしまうと、意図せず情報が外部に漏洩するリスクがあります。

OpenAIは法人向けに、入力データを学習に利用しない設定が可能なプラン(ChatGPT Enterpriseなど)も提供していますが、無料版や個人向けの有料版を利用する際は、機密性の高い情報を絶対に入力しないというルールを徹底する必要があります。

ChatGPTを企業で安全に導入し、情報漏洩リスクを回避するための方法については、こちらの企業向け導入ガイドで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

②情報の信憑性は必ずダブルチェックする

ChatGPTが生成する回答は、必ずしも100%正確であるとは限りません。

AIは学習データに基づいて確率的にもっともらしい文章を生成しているため、事実と異なる情報(ハルシネーションと呼ばれる)や、古い情報を含んだ回答をすることがあります。

特に、統計データ、法律に関する情報、医療的なアドバイスなど、正確性が求められる情報については、ChatGPTの回答を鵜呑みにするのは非常に危険です。

生成された情報はあくまで「下書き」や「参考情報」と捉え、最終的には必ず公的な情報源や専門家の監修などを通じて、事実確認(ファクトチェック)を行うプロセスを徹底してください。

このダブルチェックを怠ると、誤った情報に基づいて意思決定をしてしまったり、企業の信頼を損なうコンテンツを発信してしまったりするリスクがあります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。原因や対策を詳しくご覧ください。

③最適なChatGPT活用範囲を設定する

ChatGPTは万能ではありません。得意な作業と不得意な作業があります。

企業の業務に導入する際は、どのような業務にChatGPTを活用し、どのような業務は引き続き人間が担当するべきか、その適用範囲を慎重に見極めることが重要です。

例えば、定型的な文章作成やアイデアのブレインストーミング、データの一次整理といった作業はChatGPTが得意とするところです。

一方で、最終的な経営判断、高度な専門性が求められる分析、顧客との感情的なコミュニケーション、創造性が最も重要となるコア業務などは、人間の役割として残すべきでしょう。

AIに任せるべきタスクと、人間がやるべきタスクを適切に切り分けることで、AIの強みを最大限に活かしつつ、業務全体の質を担保することができます。

④従業員向けの利用ルール・マニュアルを策定する

企業としてChatGPTの利用を推進する場合、従業員が安全かつ効果的に活用できるよう、明確なガイドラインやマニュアルを整備することが不可欠です。

場当たり的な利用を許容すると、前述したような情報漏洩や誤情報の拡散といったリスクが顕在化しやすくなります。

ガイドラインには、以下のような内容を盛り込むべきです。

・入力してはいけない情報(個人情報、機密情報)の具体例

・生成された情報の取り扱いに関するルール(ファクトチェックの義務化など)

・著作権に関する注意点

・利用目的の範囲(業務に関連する利用に限定するなど)

・トラブル発生時の報告手順

これらのルールを全従業員に周知徹底し、組織全体でセキュリティ意識と倫理観を共有することが、安全なAI活用の土台となります。

⑤従業員のChatGPT活用リテラシーを向上させる

ルールを整備するだけでは不十分です。従業員一人ひとりがChatGPTを正しく理解し、使いこなすためのスキル(AIリテラシー)を向上させるための教育や研修の機会を提供することが重要です。

研修では、基本的な使い方だけでなく、より良い回答を引き出すためのプロンプト作成のテクニック(プロンプトエンジニアリング)、AIの限界やリスク、倫理的な注意点などを網羅的に学ぶ機会を提供します。

また、各部署でどのような活用方法が考えられるか、成功事例を共有する社内勉強会などを開催することも有効です。

従業員全体のAIリテラシーが向上することで、現場レベルでの自律的な業務改善が促進され、ChatGPTの導入効果を最大化することができます。

⑥最新動向を踏まえ活用方法を定期的に見直す

AI技術、特に生成AIの分野は日進月歩で進化しています。

昨日できなかったことが今日できるようになる、というスピード感で新しいモデルや機能が登場します。

そのため、一度導入して終わりにするのではなく、常に最新の技術動向や他社の活用事例をキャッチアップし、自社の活用方法やルールを定期的に見直していく姿勢が求められます。

例えば、新しい機能がリリースされた際には、それが自社のどの業務課題の解決に繋がりそうかを検討し、小規模なチームで試してみる(PoC: Proof of Concept)といったアジャイルなアプローチが有効です。

外部の専門家の知見を取り入れたり、関連ニュースを定期的にチェックしたりする体制を整え、変化に柔軟に対応していくことが、継続的な競争優位性の確保に繋がります。

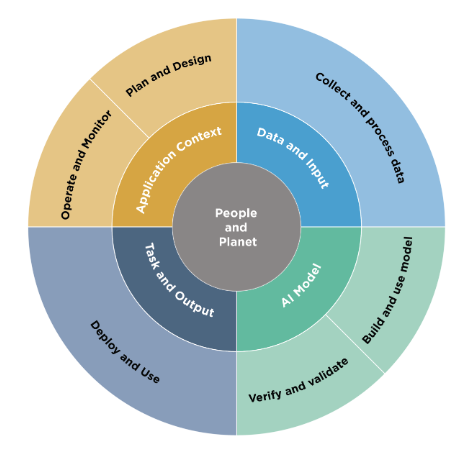

企業がAI利用のリスクを管理するためのフレームワークとして、米国国立標準技術研究所(NIST)が公開している資料はこちらです。 https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/

企業向け|ChatGPT公式を導入するための4つのステップ

企業が組織的にChatGPTの活用を始めるためには、計画的なアプローチが必要です。

ここでは、導入を成功させるための4つの基本的なステップを紹介します。

- Step1:活用方針の検討

- Step2:利用環境構築(プラン選定・設定)

- Step3:試験開発・運用(PoC)

- Step4:本開発と全社展開

これらのステップを着実に踏むことで、混乱を避け、効果的な導入を実現できます。

Step1:活用方針の検討

最初のステップは、なぜChatGPTを導入するのか、その目的と目標を明確にすることです。

「流行っているから」という理由だけで導入すると、具体的な成果に繋がらず形骸化してしまいます。

まずは、自社の業務プロセス全体を俯瞰し、「どの部署の、どのような業務に課題があるか」「ChatGPTを活用することで、どの課題を解決できそうか」を洗い出します。

例えば、「マーケティング部のコンテンツ作成工数を30%削減する」「カスタマーサポートの一次回答時間を50%短縮する」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

この段階で、経営層から現場の担当者までを巻き込み、全社的なコンセンサスを形成しておくことが、後のスムーズな展開に繋がります。

Step2:利用環境構築(プラン選定・設定)

活用方針が固まったら、次はその方針を実現するための具体的な利用環境を構築します。

まず、自社のセキュリティ要件や利用規模に合わせて、最適なプランを選定します。

個人利用の延長であれば無料版やChatGPT Plusで十分かもしれませんが、組織として利用する場合は、入力したデータがAIの学習に使われず、管理機能が充実している法人向けプラン(ChatGPT TeamやChatGPT Enterpriseなど)の導入が推奨されます。

プランを決定したら、利用する従業員のアカウント発行や、利用ガイドラインに基づいた設定(データ管理の設定など)を行います。

この段階で、前述した利用ルールの策定と周知も並行して進める必要があります。

Step3:試験開発・運用(PoC)

いきなり全社的に導入するのではなく、まずは特定の部署やチームに限定して、小規模な試験導入(PoC: Proof of Concept)を行うことが成功の鍵です。

PoCの目的は、実際に業務で使ってみることで、その効果や課題を具体的に検証することにあります。

Step1で設定した目標に対して、実際にChatGPTを使うことでどれくらいの効果があったのか(例:作業時間の削減率、作成コンテンツの品質向上など)を定量・定性の両面から測定します。

同時に、現場の従業員から「使いにくい点」や「もっとこうすれば便利になる」といったフィードバックを収集し、本格導入に向けた改善点を洗い出します。

このPoCを通じて、費用対効果を具体的に示し、本格導入への社内的な理解を得るための客観的なデータを得ることができます。

Step4:本開発と全社展開

PoCで有効性が確認され、課題がクリアになったら、いよいよ本格的な開発と全社展開のフェーズに移ります。

PoCの結果を基に、より広範囲の業務に適用するためのシステム改修や、API連携による自社システムへの組み込みなど、本格的な開発を行います。

全社展開にあたっては、従業員向けの研修プログラムを体系的に実施し、全社的なAIリテラシーの底上げを図ります。

また、各部署にAI活用の推進役となるキーパーソンを配置したり、質問や相談を受け付けるヘルプデスクを設置したりするなど、現場をサポートする体制を整えることも重要です。

導入後も、定期的に利用状況をモニタリングし、効果測定を行いながら、継続的に活用方法を改善していくサイクルを回していくことが、AI活用の成果を最大化するために不可欠です。

失敗しない!企業がChatGPT公式の活用を成功させる5つのポイント

ChatGPTの導入は、ただツールを使えるようにするだけでは成功しません。

戦略的な視点と計画的な実行が不可欠です。

ここでは、企業がChatGPTの活用を成功させるために押さえるべき5つの重要なポイントを解説します。

- ①業務内容の棚卸しと活用インパクトの試算

- ②投資対効果の高い課題/目的と活用方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

これらのポイントを意識することで、導入の失敗リスクを低減し、着実な成果に繋げることができます。

①業務内容の棚卸しと活用インパクトの試算

ChatGPT導入の第一歩として、まず自社のどのような業務に適用できそうか、徹底的に洗い出すことが重要です。

各部署の担当者にヒアリングを行い、日々の業務内容を細かく棚卸しします。

その上で、洗い出された各業務に対して、「ChatGPTを導入した場合、どれくらいの工数削減が見込めるか」「品質はどの程度向上するか」といった活用インパクトを試算します。

例えば、「月20時間かかっていた議事録作成業務が、AIの自動要約で5時間に短縮できる(15時間の削減)」といったように、具体的な数値で評価することがポイントです。

この作業を通じて、どの業務から着手すべきかの優先順位が明確になり、導入プロジェクトの全体像を描くことができます。

②投資対効果の高い課題/目的と活用方法の選定

業務の棚卸しとインパクトの試算ができたら、次はその中から最も投資対効果(ROI)が高い課題やテーマを選定します。

インパクトが大きく、かつ、比較的容易に導入できる領域からスモールスタートすることが、プロジェクトを成功に導くセオリーです。

例えば、多くの部署で共通して発生している定型的なレポート作成業務や、問い合わせ対応業務などは、効果を実感しやすく、横展開もしやすいため、初期のターゲットとして適しています。

逆に、非常に専門性が高く複雑な判断を伴う業務や、クリエイティビティの根幹に関わるような業務にいきなり適用しようとすると、期待した効果が得られず、プロジェクトが頓挫してしまう可能性があります。

地に足のついたテーマ選定が重要です。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

生成AIの技術は進化のスピードが非常に速いため、数年がかりのウォーターフォール型の開発・導入計画は時代にそぐいません。

短期間で計画、実行、評価、改善のサイクルを回す「アジャイルアプローチ」が不可欠です。

まずは前述のPoC(試験導入)のように、2〜3ヶ月程度の短期間で特定の業務に絞って導入し、その効果を素早く検証します。

そこで得られた学びや課題を次のサイクルに活かし、段階的に適用範囲を広げていくのが賢明です。

このアプローチにより、大きな失敗のリスクを避けつつ、技術の進展や社内の習熟度に合わせて、柔軟に計画を修正していくことが可能になります。

素早く始めて、小さく失敗し、速く学ぶことが成功の鍵です。

④システムとルールの両面からのリスク管理

ChatGPTの活用には、情報漏洩やコンプライアンス違反といったリスクが伴います。

これらのリスクを管理するためには、技術的な対策(システム)と、運用上の取り決め(ルール)の両面からのアプローチが必要です。

システム面では、IPアドレス制限やアクセスログの監視、法人向けのセキュアなプランの選定といった技術的なコントロールを導入します。

ルール面では、利用ガイドラインを策定し、入力してはいけない情報の種類を明確にしたり、生成物のファクトチェックを義務付けたりといった運用ルールを定めます。

どちらか一方だけでは不十分であり、システムとルールが両輪となって機能することで、初めて従業員が安心してAIを活用できる環境が整います。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

最終的にChatGPTを使いこなし、業務改善を実現するのは現場の社員一人ひとりです。

そのため、全社的なAIリテラシーの向上が、プロジェクトの成否を分ける最も重要な要素と言えます。

ツールの使い方を教える基本的な研修はもちろんのこと、より高度な回答を引き出すためのプロンプトエンジニアリングの研修や、AIの倫理的な側面について学ぶ研修などを、階層や職種に合わせて提供することが望ましいです。

また、社内で活用事例を共有するコンテストを開催したり、部署ごとにAI活用推進リーダーを任命したりするなど、社員が主体的にAI活用を学び、実践する文化を醸成していく取り組みも非常に有効です。

社員のスキルアップこそが、AI導入における最大の投資対効果を生み出します。

国内外の導入事例!日本企業のChatGPT公式活用事例10選

ChatGPTは、国内外の多くの企業で既に導入され、具体的な成果を上げています。

ここでは、特に参考となる日本企業の活用事例を10社ピックアップして紹介します。

- ①パナソニックコネクト:AIアシスタントを導入し1日5000回の利用

- ②旭鉄工:製造現場の組織的なカイゼンにChatGPTを活用

- ③セブンイレブン:ChatGPTを活用し商品企画の期間を10分の1に

- ④アサヒビール:ChatGPTを活用し従業員の社内情報検索を効率化

- ⑤サントリー:ChatGPTからのアドバイスを活用しユニークなCMを企画

- ⑥LINE:エンジニアがChatGPTを活用し1日2時間の業務効率化

- ⑦メルカリ:AIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

- ⑧学研:ChatGPTを活用した個別アドバイスを提供

- ⑨西松建設:ChatGPTを活用し高精度な建設コストの予測へ

- ⑩SMBCグループ:独自の対話AI開発で従業員の生産性向上へ

これらの事例から、自社での活用方法のヒントを得ることができるでしょう。

①パナソニックコネクト:AIアシスタントを導入し1日5000回の利用

パナソニックグループのBtoBソリューション事業を担うパナソニックコネクトは、全社員約12,500人を対象に、ChatGPTをベースとした社内向けAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。

議事録の要約やメール文面の作成、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用されており、導入後わずか数ヶ月で1日あたり5,000回以上も利用されるなど、社員の業務に深く浸透しています。

同社は、このAIアシスタントの活用により、社員一人ひとりの生産性を高め、より創造的な業務に時間を充てることを目指しています。

②旭鉄工:製造現場の組織的なカイゼンにChatGPTを活用

愛知県に本社を置く自動車部品メーカーの旭鉄工は、製造現場における「カイゼン」活動にChatGPTを活用しています。

従来は、従業員が紙に書いて提出していたカイゼン提案をデータ化し、ChatGPTに読み込ませることで、提案内容の分析や分類、優れた提案の抽出などを自動化しました。

これにより、管理職の負担を軽減し、より多くの提案を迅速に評価・実行できる体制を構築。

組織全体のカイゼン活動を活性化させ、生産性向上に繋げています。

③セブンイレブン:ChatGPTを活用し商品企画の期間を10分の1に

コンビニ大手のセブン-イレブン・ジャパンでは、新商品の企画開発プロセスにChatGPTを導入しています。

市場のトレンド分析や、顧客の潜在的なニーズの洗い出し、新商品のコンセプト立案といった企画の初期段階でChatGPTを活用することで、アイデア出しの時間を大幅に短縮。

従来は数ヶ月かかっていた商品企画の期間が、場合によっては10分の1程度にまで短縮されるケースもあるといいます。

変化の速い市場ニーズに、迅速に対応するための強力な武器となっています。

④アサヒビール:ChatGPTを活用し従業員の社内情報検索を効率化

アサヒビールでは、社内に散在する膨大な量の規定やマニュアル、過去の資料などを従業員が効率的に検索するためのシステムに、ChatGPTの技術を応用しています。

従業員が自然な言葉で質問を入力すると、AIが関連する社内文書を瞬時に探し出し、要約して回答を提示します。

これにより、従業員が必要な情報を探すのに費やしていた時間を大幅に削減し、本来の業務に集中できる環境を整えました。

社内のナレッジ共有を促進し、業務効率化を実現した好例です。

⑤サントリー:ChatGPTからのアドバイスを活用しユニークなCMを企画

飲料大手のサントリーは、商品のプロモーション、特にテレビCMの企画立案プロセスにChatGPTを試験的に導入しました。

新しいCMのアイデアを考える際に、ChatGPTに企画の壁打ち相手になってもらい、様々な切り口からのアイデアや、意外なストーリー展開の提案を受けたといいます。

AIが提供する人間にはないユニークな視点を取り入れることで、これまでにない斬新なCM企画が生まれ、クリエイティブな作業においてもAIが有効なパートナーとなり得ることを示しました。

⑥LINE:エンジニアがChatGPTを活用し1日2時間の業務効率化

コミュニケーションアプリ大手のLINEヤフー(当時LINE)では、特にエンジニア組織においてChatGPTの活用が進んでいます。

プログラミングコードの自動生成や、バグの原因を特定するデバッグ作業、コードレビューなどにChatGPTを活用することで、開発効率を大幅に向上させました。

一部のエンジニアからは、ChatGPTを使うことで1日あたり最大2時間程度の業務時間削減に繋がったとの声も上がっており、生産性向上に大きく貢献しています。

⑦メルカリ:AIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

フリマアプリのメルカリでは、出品者がより商品を売りやすくするためのサポート機能にChatGPTを活用しています。

出品者が商品の写真をアップロードし、カテゴリーなどを選択すると、AIが画像や情報を解析し、売れやすい商品名や魅力的な商品説明文の案を自動で複数提案してくれます。

これにより、出品作業の手間が大幅に軽減されるとともに、商品の魅力がより伝わりやすくなり、マッチングの機会創出に貢献しています。

⑧学研:ChatGPTを活用した個別アドバイスを提供

教育サービス大手の学研では、オンライン学習サービスにおいて、生徒一人ひとりの学習をサポートするための機能にChatGPTを組み込んでいます。

生徒が問題を解いた後、つまずいた箇所や理解できなかった点について質問すると、AIがその生徒の理解度に合わせて、個別のアドバイスやヒントを対話形式で提供します。

これにより、まるで専属のチューターがいるかのような、きめ細やかな個別最適化学習の実現を目指しています。

⑨西松建設:ChatGPTを活用し高精度な建設コストの予測へ

大手ゼネコンの西松建設は、建設プロジェクトにおけるコスト予測の精度向上にChatGPTを活用する実証実験を行っています。

過去の類似工事の膨大なデータや、仕様書、図面といった情報をAIに学習させ、新しいプロジェクトの概算コストを予測させるというものです。

従来は担当者の経験と勘に頼る部分が大きかったコスト積算業務を、データに基づいて客観的かつ高精度に行うことを目指しており、建設業界のDXを推進する先進的な取り組みとして注目されています。

⑩SMBCグループ:独自の対話AI開発で従業員の生産性向上へ

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceを利用し、金融機関向けの高度なセキュリティを確保した独自の対話AIを開発・導入しました。

グループ全社の従業員がこのAIを利用し、資料作成や情報収集、アイデア出しといった日常業務の効率化を図っています。

金融機関特有の厳しいセキュリティ要件を満たしながら、生成AIのメリットを最大限に享受する体制を構築し、全社的な生産性向上とイノベーション創出を目指しています。

あなたの脳は思考停止していないか?ChatGPTで「成長する人」と「退化する人」の境界線

ChatGPTを日常的に使うことで、私たちの仕事や学習は飛躍的に効率化されました。しかし、その使い方を一歩間違えると、本来人間が持つべき「考える力」を衰えさせてしまう危険性があることを、最新の研究が示唆しています。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究では、AIの支援を受けて文章を作成した人は、自力で考えた人に比べて脳の認知活動が著しく低下する結果となりました。これは、思考をAIに丸投げしてしまう「認知オフローディング」という現象です。しかし、東京大学をはじめとする研究機関では、ChatGPTを思考を深めるためのパートナーとして活用し、能力を向上させる取り組みが進んでいます。この記事では、AI時代に「成長する人」と「退化する人」を分ける、ツールの使い方について掘り下げていきます。

便利なAIに頼りすぎることで、私たちは無意識のうちに考える機会を失っているかもしれません。MITの研究が示すように、AIが提示した答えをそのまま受け入れる習慣が続くと、物事を多角的に捉えたり、深く批判的に考察したりする能力が鈍化していく可能性があります。楽に得た知識は記憶に定着しにくく、自らアイデアを生み出す脳の力も弱まってしまう恐れがあるのです。AIを単なる「答えを出す機械」として使うのではなく、その能力を最大限に引き出し、自らの思考を鍛えるための「知的なトレーニングジム」として捉え直すことが、これからの時代を生き抜く上で不可欠と言えるでしょう。

引用元:

Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024. この研究では、大規模言語モデル(LLM)の使用が人間の認知プロセスに与える影響を調査し、LLM支援のライティングタスクにおいて人間の脳の認知活動が大幅に低下することを示しました。

(https://news.mit.edu/2024/using-large-language-models-may-result-less-brain-activity-0305)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。