「ゼロショットプロンプトって聞いたことあるけど、一体何?」

「AIで文章を作りたいけど、どう指示すればいいか分からない…」

「Few-Shotプロンプトとの違いがよくわからない…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

ゼロショットプロンプトは、AIに特定のタスクを依頼する際の最もシンプルで基本的な指示方法です。

本記事では、ゼロショットプロンプトの基本的な意味から、Few-Shotプロンプトとの違い、具体的な使い方やコツまで、コピペで使える例文を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、誰でも今日からAIをより効果的に活用できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

ゼロショットプロンプトとは?

ゼロショットプロンプトとは、AIにタスクの具体例を一切与えずに、指示(プロンプト)だけで回答を生成させる手法です。AIが持つ膨大な事前学習データの中から、ユーザーの要求に最も近い答えを探し出して出力します。

ここでは、ゼロショットプロンプトの基本的な考え方と、似た手法であるFew-Shotプロンプトとの違いについて解説します。

事前学習なしで回答を引き出すシンプルな指示方法

ゼロショットプロンプトの最大の特徴は、そのシンプルさです。ユーザーはAIに対して、これから行ってほしいタスクの例を提示する必要がありません。

「日本の首都はどこですか?」や「面白い物語を書いて」といったように、人間と会話するような自然な言葉で指示するだけです。

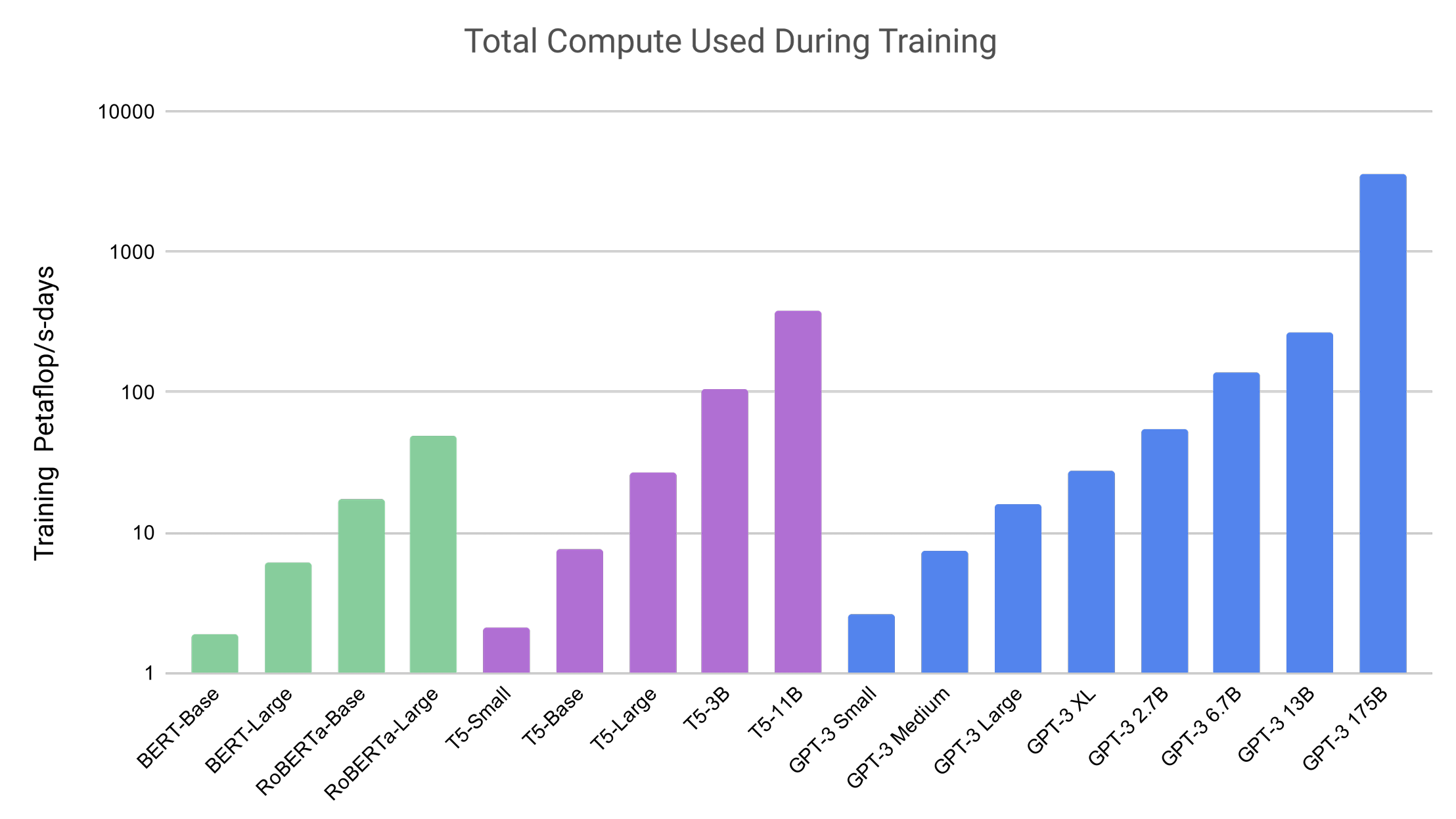

これは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が、インターネット上の膨大なテキストデータを事前に学習しており、言語のパターンや事実関係、文脈などをすでに理解しているために可能となります。

このおかげで、私たちは特別な準備をすることなく、AIに多種多様な質問やお願いをすることができるのです。

こちらは、大規模言語モデルがゼロショットで推論を行う能力について論じた foundational(基礎的な)論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2205.11916

Few-Shotプロンプトとの違いは「具体例の有無」

ゼロショットプロンプトとしばしば比較されるのが「Few-Shotプロンプト」です。この二つの最も大きな違いは、プロンプトの中に「具体例(Shot)」を含めるかどうかにあります。

ゼロショットプロンプトは具体例を全く含みませんが、Few-Shotプロンプトはユーザーが望む回答の形式や内容をAIに理解させるため、2〜3個の具体例を提示します。

例えば、文章の感情分析をさせたい場合、Few-Shotプロンプトでは「文章:最高の一日だった。→感情:ポジティブ」のような例をいくつか示してから、分析したい文章を投げかけます。

これにより、AIはユーザーがどのような回答を求めているのかをより正確に学習し、期待に近いアウトプットを生成しやすくなります。

こちらは、Few-Shot学習の概念を広く知らしめたGPT-3に関する独創的な論文です。合わせてご覧ください。 https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Paper.pdf

どちらを使えばいい?それぞれの最適な使い方

では、ゼロショットプロンプトとFew-Shotプロンプトは、どのように使い分ければ良いのでしょうか。

ゼロショットプロンプトは、アイデア出しや文章の要約、一般的な質問など、回答の形式に厳密な決まりがなく、手軽に素早く答えが欲しい場合に最適です。

複雑な準備が不要なため、日常的な疑問解決やクリエイティブな作業の第一歩として非常に役立ちます。

一方、Few-Shotプロンプトは、特定のフォーマットでの回答が必要な場合や、専門的でニュアンスの難しいタスク、AIが誤解しやすいような複雑な指示を行いたい場合に適しています。

具体例を用意する手間はかかりますが、その分、回答の精度と一貫性を大幅に高めることができます。

ゼロショットプロンプトのメリット

ここからは、ゼロショットプロンプトが持つ3つの主要なメリットについて解説します。

- 具体例の準備が不要ですぐに使える

- 幅広い質問に柔軟に対応できる

- プロンプト作成の手間がかからない

これらのメリットを理解することで、ゼロショットプロンプトをどのような場面で活用すべきかが見えてきます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

具体例の準備が不要ですぐに使える

ゼロショットプロンプトの最大の利点は、その手軽さです。Few-Shotプロンプトのように、AIにタスクを理解させるための適切な具体例を考える必要がありません。

何か知りたいことや、やってほしい作業が思い浮かんだら、その内容を直接テキストで入力するだけです。

このスピード感は、日常的な情報収集や、急ぎの文章作成、アイデアの壁打ちなど、様々なシーンで大きな強みとなります。

特別な知識や準備がなくても、誰でもすぐにAIの力を借りることができるのです。

幅広い質問に柔軟に対応できる

ゼロショットプロンプトは、特定のタスクに特化していないため、非常に幅広い質問や要求に柔軟に対応できます。

これは、AIが事前に学習した膨大な知識を基に、ユーザーの指示の意図を推測して回答を生成するためです。

例えば、「マーケティングの新しいアイデアを5つ教えて」といったクリエイティブな要求から、「この英文を日本語に翻訳して」といった実用的なタスクまで、一つのプロンプト形式で対応可能です。

このように、特定の専門分野に限定されず、多岐にわたるテーマについて対話できる汎用性の高さは、ゼロショットプロンプトの大きな魅力と言えるでしょう。

プロンプト作成の手間がかからない

基本的には、自分が知りたいこと、やってほしいことを自然な文章で伝えるだけで済みます。

Few-Shotプロンプトでは、AIの性能を最大限に引き出すために、質の高い具体例を慎重に選んでプロンプトを設計する必要があります。

この作業は「プロンプトエンジニアリング」とも呼ばれ、時には時間と試行錯誤を要します。

しかし、ゼロショットプロンプトでは、このような複雑な設計は不要です。

プロンプト作成にかかる心理的なハードルや作業負荷が非常に低いため、AIとの対話を気軽に始められる点がメリットです。

こちらは、プロンプトエンジニアリングの技術と応用について体系的にまとめたサーベイ論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2402.07927

ゼロショットプロンプトのデメリットと対策

手軽で便利なゼロショットプロンプトですが、万能ではありません。デメリットも存在します。

- 回答の精度が安定しにくい

- 複雑で専門的なタスクには向かない

- 意図しない回答が出力されることがある

しかし、これらのデメリットは対策を講じることで、ある程度はカバーすることが可能です。

ここでは、それぞれのデメリットとその対策について詳しく解説します。

回答の精度が安定しにくい

ゼロショットプロンプトは、AIに与える情報が指示文のみであるため、AIがユーザーの意図を正確に汲み取れないことがあります。

その結果、同じプロンプトでも毎回少しずつ違う回答が返ってきたり、求めていたものとは少しずれた内容が出力されたりするなど、回答の精度が不安定になりがちです。

この対策としては、プロンプトをより具体的にすることが有効です。

例えば、「面白い話をして」と指示するよりも、「小学生が笑えるような、動物が主役の短い面白い話をして」と指示する方が、AIはユーザーの意図を理解しやすくなり、回答の精度が向上します。

複雑で専門的なタスクには向かない

ゼロショットプロンプトは、一般的な知識や創造性が求められるタスクには強い一方で、高度な専門知識や厳密な手順が必要なタスクには向いていません。

例えば、特定の法律に関する詳細な解釈や、専門的な科学論文の作成、複雑なプログラミングコードの生成などです。

このようなタスクでは、前提条件や文脈、守るべきルールなどが複雑に絡み合うため、指示文だけでは情報が不足しがちです。

対策としては、より多くの情報や文脈をプロンプトに含めるか、Few-Shotプロンプトに切り替えて、AIが従うべき手本となる具体例を示してあげることが推奨されます。

意図しない回答が出力されることがある

プロンプトの表現が曖昧だったり、多義的に解釈できる言葉を使ったりすると、AIがユーザーの意図とは異なる方向に解釈してしまい、全く見当違いの回答を生成することがあります。

これは、AIが言葉の表面的な意味だけでなく、文脈から意図を推測しようとするものの、情報が足りずに推測を誤ってしまうために起こります。

この問題への対策は、誰が読んでも同じ意味にしか捉えられないような、明確で誤解の余地のない言葉を選ぶことです。

また、専門用語を使う際はその定義を添えたり、背景情報を補足したりすることで、AIとの認識のズレを防ぎ、より意図に沿った回答を得やすくなります。

こちらは、AIが事実に基づかない情報を生成するハルシネーションとその対策について解説した記事です。合わせてご覧ください。

【コピペOK】ゼロショットプロンプトの例文と書き方のコツ

そもそもプロンプトの基本について知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

ここからは、ゼロショットプロンプトの効果を最大限に引き出すための具体的な書き方のコツを、コピペしてすぐに使える例文とともに紹介します。

- コツ1:具体的で明確な指示を出す

- コツ2:役割を与えて専門家として回答させる

- コツ3:出力形式を指定する

これらのコツを意識するだけで、AIから得られる回答の質は格段に向上します。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

コツ1:具体的で明確な指示を出す

AIから質の高い回答を得るための最も基本的で重要なコツは、指示をできるだけ具体的かつ明確にすることです。

AIはあなたが何を知りたいのか、何をしてほしいのかを正確に理解する必要があります。

悪い例:

マーケティングについて教えて。

良い例:

初心者のWeb担当者向けに、SNSマーケティングの基本的な手法を3つ、それぞれのメリットとデメリットを含めて解説してください。

このように、「誰に」「何を」「どのように」といった要素(5W1H)をプロンプトに含めることで、AIはあなたの要求を正確に把握し、より的を射た回答を生成できるようになります。

曖昧な質問は、曖昧な答えしか生みません。

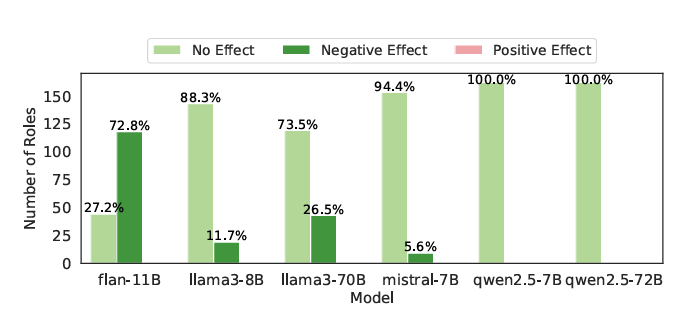

コツ2:役割を与えて専門家として回答させる

AIに特定の役割(ペルソナ)を与えることで、回答のトーンや視点、専門性のレベルをコントロールすることができます。

これは、AIに「その道のプロフェッショナル」として振る舞ってもらうためのテクニックです。

例:

あなたは経験豊富なキャリアコンサルタントです。20代で初めて転職を考えている人に向けて、自己分析の重要性と具体的な進め方についてアドバイスしてください。

役割を与えることで、AIは単なる情報検索ではなく、指定されたペルソナの知識や口調を模倣して回答を生成しようとします。

これにより、より深みのある、状況に適したアウトプットが期待できます。

他にも「プロの編集者として」「フレンドリーな友人のように」など、様々な役割設定が可能です。

こちらは、AIにペルソナ(役割)を与えるプロンプティングが、その回答にどのような影響を及ぼすかを広範囲に調査した研究です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2311.10054

コツ3:出力形式を指定する

生成される文章のフォーマットを具体的に指示することも、非常に有効なテクニックです。

単に情報を羅列させるだけでなく、求めている形に整形させることで、後々の利用が格段に楽になります。

例:

ゼロショットプロンプトのメリットとデメリットを、以下の形式で表にまとめてください。

| 項目 | 内容 |

| メリット | |

| デメリット |

このように、箇条書き、表形式、マークダウン形式、JSON形式など、希望する出力形式を明確に指定することで、AIは構造化された見やすい形で情報を提供してくれます。

これにより、レポート作成やデータ整理などの作業効率を大幅に向上させることが可能です。

こちらは、プロンプトのフォーマット(書式)がLLMのパフォーマンスに影響を与えるかどうかを検証した研究です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2411.10541v1

【シーン別】ゼロショットプロンプトのコピペで使える例文

ビジネスメールを作成する

あなたは株式会社〇〇の営業担当者です。取引先の△△株式会社の佐藤様へ、新製品「XXX」の紹介と、打ち合わせの日程調整をお願いするメールを作成してください。丁寧な言葉遣いで、件名も作成してください。

アイデアをブレインストーミングする

一人暮らしの高齢者が抱える日常の課題を解決するための、新しいWebサービスのアイデアを10個、箇条書きで出してください。斬新でユニークな視点を重視してください。

文章を要約する

以下の文章を、小学生にも理解できるように、300字以内で要約してください。

[ここに要約したい文章を貼り付ける]

料理のレシピを考えてもらう

冷蔵庫に「鶏もも肉、玉ねぎ、卵」があります。これらの食材を使って作れる、簡単で美味しい夕食のレシピを教えてください。調理時間も記載してください。

ゼロショットプロンプトの精度をさらに高める応用テクニック「CoT」

ゼロショットプロンプトをさらに進化させ、特に論理的な思考や推論が求められるタスクで精度を劇的に向上させる応用テクニックがあります。それが「CoT(Chain-of-Thought)」プロンプティングです。

ここでは、CoTの基本的な考え方と、誰でも簡単に実践できる使い方を例文付きで解説します。

CoT(Chain-of-Thought)とは思考の連鎖のこと

CoT(Chain-of-Thought)は、日本語で「思考の連鎖」と訳されます。

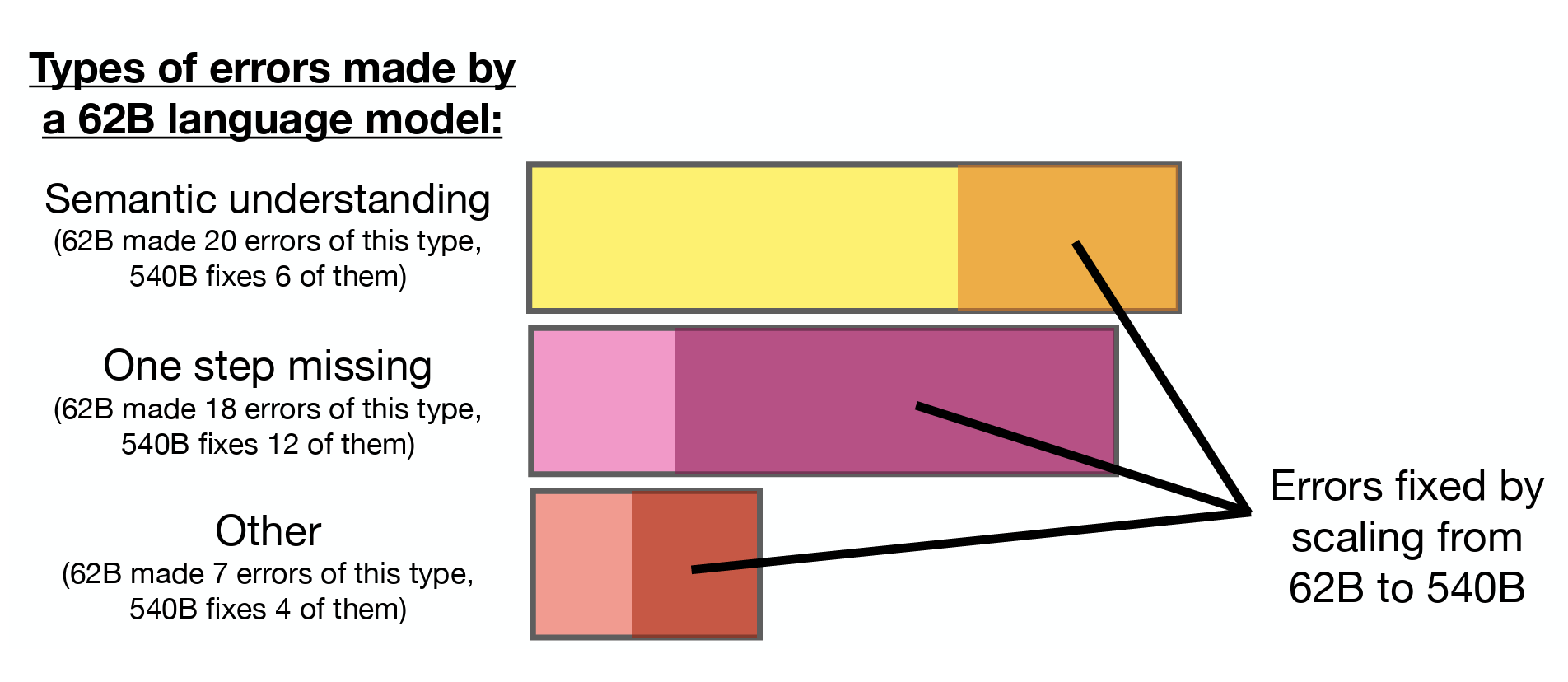

これは、AIに問題の答えだけを直接出力させるのではなく、答えに至るまでの中間的な思考プロセスや推論のステップも一緒に書き出させる手法です。

人間が複雑な問題を解くときに、頭の中で一つずつ手順を追って考えるのと同じように、AIにもその思考過程を言語化させます。

これにより、AIは複雑な問題を小さなステップに分解して処理できるようになるため、最終的な回答の正確性が向上します。

特に、算数の文章問題や論理パズルなど、段階的な推論が必要なタスクで絶大な効果を発揮します。

こちらは、本記事の後半でも引用されている「Chain-of-Thought(思考の連鎖)」プロンプティングを最初に提唱した影響力のある論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2201.11903

「ステップバイステップで考えて」と加えるだけ!CoTの使い方と例文

ゼロショットプロンプトでCoTを活用する方法は、驚くほど簡単です。プロンプトの最後に「ステップバイステップで考えてください」や「Let’s think step by step」といった魔法の言葉を付け加えるだけです。

例(CoTなし):

太郎君はリンゴを5個持っています。花子さんから3個もらい、その後2個食べました。太郎君が持っているリンゴは何個ですか?

例(CoTあり):

太郎君はリンゴを5個持っています。花子さんから3個もらい、その後2個食べました。太郎君が持っているリンゴは何個ですか?ステップバイステップで考えてください。

CoTありの場合、AIは「1. 最初、太郎君は5個のリンゴを持っています。 2. 花子さんから3個もらったので、5 + 3 = 8個になります。 3. その後2個食べたので、8 – 2 = 6個になります。 答えは6個です。」というように、計算の過程を丁寧に説明しながら回答を導き出します。

このひと手間が、AIの思考を整理させ、正答率を高める鍵となるのです。

こちらは、「思考の連鎖」を用いることで、場合によってはゼロショットプロンプトがFew-Shotプロンプトよりも強力になり得ることを示した研究です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2506.14641v1

ゼロショットプロンプトに関するよくある質問

最後に、ゼロショットプロンプトに関して多くの人が抱える疑問について、Q&A形式でお答えします。

ゼロショットプロンプトはどんな場面で使うのがおすすめですか?

ゼロショットプロンプトは、以下のような場面で特に役立ちます。

- 日常的な疑問や調べ物(例:「〇〇の意味を教えて」)

- アイデアの壁打ちやブレインストーミング

- 簡単な文章作成、要約、翻訳

- 複雑な準備をせず、すぐに答えが欲しい時

基本的に、回答の形式に強いこだわりがなく、手軽さとスピードを重視する場合におすすめです。

Few-Shotプロンプトの方が良いのはどんな時ですか?

一方で、Few-Shotプロンプトが適しているのは以下のような場面です。

- 特定のフォーマットやスタイルで回答してほしい時

- 専門性が高く、AIが誤解しやすいニュアンスを含むタスク

- 回答の精度や一貫性を、より高いレベルで求める時

- タスクのルールが複雑で、具体例を示した方が伝わりやすい時

手間をかけてでも、より高品質で安定したアウトプットを求める場合には、Few-Shotプロンプトの利用を検討しましょう。

期待通りの回答が得られない時はどうすればいいですか?

ゼロショットプロンプトで良い回答が得られない場合は、以下の点を見直してみてください。

あなたはどっち?AIを「魔法の杖」にする人と「思考停止ボタン」にする人の違い

AIに質問を投げかけるだけで、答えが返ってくる。そんな便利な時代に、あなたの「考える力」は本当に鍛えられていますか?実は、AIへの指示の出し方、つまりプロンプト一つで、AIを自らの能力を拡張する「魔法の杖」にできる人と、思考をAIに丸投げしてしまう「思考停止ボタン」にしてしまう人に分かれます。Googleの研究者たちが発表したある手法は、AIの精度を劇的に向上させ、私たちの思考を深くするヒントを与えてくれます。この記事では、AIとの「対話の質」がもたらす決定的な違いと、今日から実践できる思考を深めるためのテクニックを解説します。

【危険】「とりあえず質問」が思考力を奪う

「マーケティングのアイデアを出して」

「この文章を要約して」

このように、AIに漠然とした指示だけを与えて、出てきた答えを鵜呑みにしていませんか?これは、AIに思考の大部分を「外部委託」している状態であり、思考停止への第一歩かもしれません。この使い方では、次のようなリスクが伴います。

- 得られる回答が浅くなる: 指示が曖昧なため、AIは一般的で当たり障りのない答えしか出せない。

- 応用力が身につかない: なぜその答えに至ったのかというプロセスが抜け落ちるため、別の課題に応用できない。

- AIの性能を引き出せない: AIが持つ高度な推論能力を使わないまま、単なる検索エンジンの延長としてしか活用できない。

便利なツールに頼るあまり、物事を多角的に捉え、深く論理的に考える力が、知らず知らずのうちに衰えていく可能性があるのです。

【実践】AIを「思考のパートナー」に変える対話術

では、「賢くなる人」はAIをどう使っているのでしょうか。彼らはAIを答えを出す機械ではなく、思考を整理し、深めるための「対話のパートナー」として扱います。その鍵となるのが、Googleの研究者たちが提唱した「CoT(Chain-of-Thought)」という考え方です。これは、AIに結論だけを求めず、結論に至るまでの「思考のプロセス」を言語化させるテクニックです。

魔法の言葉:「ステップバイステップで考えてください」

この一言をプロンプトの末尾に加えるだけで、AIの振る舞いは大きく変わります。

プロンプト例:

「顧客満足度を高めるための新しいキャンペーンを企画したい。ターゲットは20代の若者です。どんな施策が考えられますか?ステップバイステップで考えてください。」

この指示により、AIは次のように思考を巡らせ始めます。

- まず、20代の若者の価値観や行動特性を分析しよう。

- 次に、彼らが普段利用するSNSやメディアを特定しよう。

- そして、それらのプラットフォームで響くキャンペーンのコンセプトを考えよう。

- 最後に、具体的な施策案を複数提案し、それぞれのメリット・デメリットを整理しよう。

このように、AIに思考の過程を説明させることで、私たちはAIの思考プロセスを追体験できます。その結果、AIの提案の意図を深く理解できるだけでなく、「もっとこういう視点はないか?」といった新たな問いが生まれ、思考がさらに深まっていくのです。これはまさに、AIを最強の「思考の壁打ち相手」にする技術と言えるでしょう。

引用元:

Googleの研究者たちは、大規模言語モデルに思考の連鎖(Chain-of-Thought)を促すプロンプトを与えることで、算術、常識、記号的推論などのタスクにおいて、その性能が大幅に向上することを示しました。(Wei, J., Wang, X., et al. “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.” 2022年)

まとめ

多くの企業が業務効率化や生産性向上のために生成AIの導入を進めていますが、その活用は一部の社員に限られてしまうケースが少なくありません。

特に、「AIにどう指示を出せばいいかわからない」「効果的なプロンプトを考えるのが難しい」といったスキルや手間の問題が、全社的なAI活用を阻む大きな壁となっています。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、複雑なプロンプトを考えることなく、目的の業務「アプリ」を選ぶだけで、誰でも直感的にAIの力を最大限に引き出せます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

プロンプトエンジニアリングのような専門知識がなくても、導入後すぐに全社で効果を実感できる設計なので、AI活用の定着と業務効率化を一気に実現できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“プロンプト不要のAI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。