「AIに指示するプロンプトにも著作権ってあるの?」

「AIで生成したイラストや文章を公開したいけど、著作権侵害にならないか心配…。」

生成AIの利用が広まる中で、このような疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、プロンプトとAI生成物に関する著作権の基本的な考え方から、文化庁の見解、具体的な著作権侵害ケース、そしてリスクを回避するための対策までを網羅的に解説します。

企業のAI活用における注意点もまとめていますので、安心してAIを利用するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

【結論】プロンプトとAI生成物の著作権の考え方

まず、プロンプトとAIが生成した成果物(AI生成物)の著作権がどのように考えられているのか、結論から解説します。

著作権に関する議論は複雑ですが、以下の3つの基本原則を押さえることが重要です。

- プロンプト自体に著作権が認められる可能性は低い

- AIが生成したものに原則として著作権は発生しない

- 人間の「創作的寄与」が認められれば著作物になる

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

プロンプト自体に著作権が認められる可能性は低い

現在の日本の著作権法では、プロンプト自体に著作権が認められる可能性は低いと考えられています。

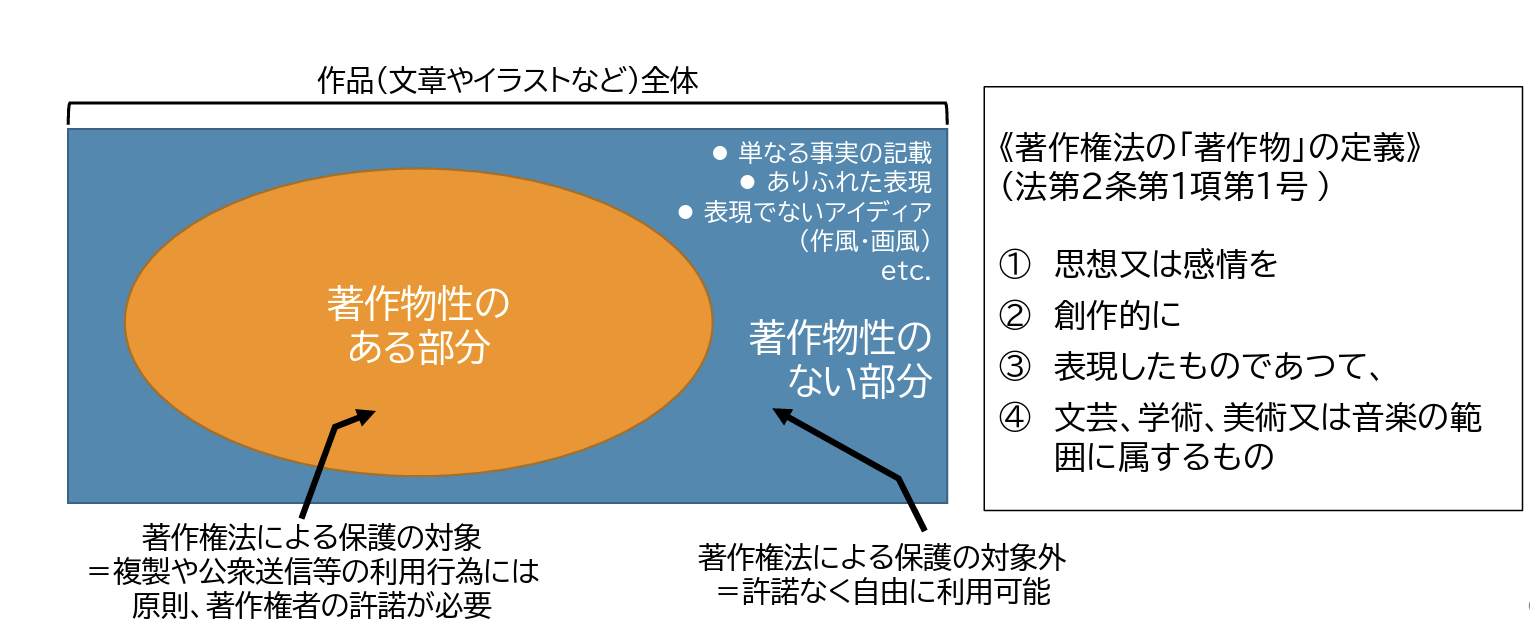

著作権法で保護される「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。

多くのプロンプトは、「猫のイラスト、かわいい、写実的」といった単語の羅列や、AIへの具体的な指示に留まります。

これらは単なる「アイデア」や「事実の伝達」と見なされやすく、著作権法が求める「創作的な表現」には該当しないことが多いのです。

そのため、他人が使ったプロンプトを真似して入力したとしても、直ちに著作権侵害となるケースは少ないでしょう。

AIが生成したものに原則として著作権は発生しない

AIが自律的に生成した文章や画像にも、原則として著作権は発生しません。

これは、著作権が「思想又は感情を創作的に表現した」人間に与えられる権利だからです。

AIは法律上の「人」ではないため、AI自体が著作者になることはありません。

つまり、簡単なプロンプトを入力してAIが自動で作り出しただけの生成物は、特定の権利者がいない「パブリックドメイン(社会の公共財産)」に近い状態にあると解釈できます。

誰でも自由に利用できる反面、自分が生成したものであっても、他人の無断利用に対して著作権を主張することは難しいということです。

【重要】人間の「創作的寄与」が認められれば著作物になる

AI生成物に著作権が認められるための最も重要な鍵が、人間の「創作的寄与」です。

これは、AIの生成プロセスに人間がどれだけ創造的に関わったか、という度合いを指します。

例えば、単に「富士山」と指示して出てきた画像ではなく、構図、色彩、画風、光の当たり方などを細かく指示するプロンプトを何度も試行錯誤して作り上げたとします。

さらに、生成された複数の画像を人間が取捨選択し、Photoshopなどで独自の加工や修正を加えて一つの作品として完成させた場合、その一連のプロセスに人間の創作性が認められ、最終的な生成物が「著作物」となる可能性があります。

この場合、著作者はAIではなく、創作的に関与した人間となります。

プロンプトに著作権は認められる?文化庁の見解を解説

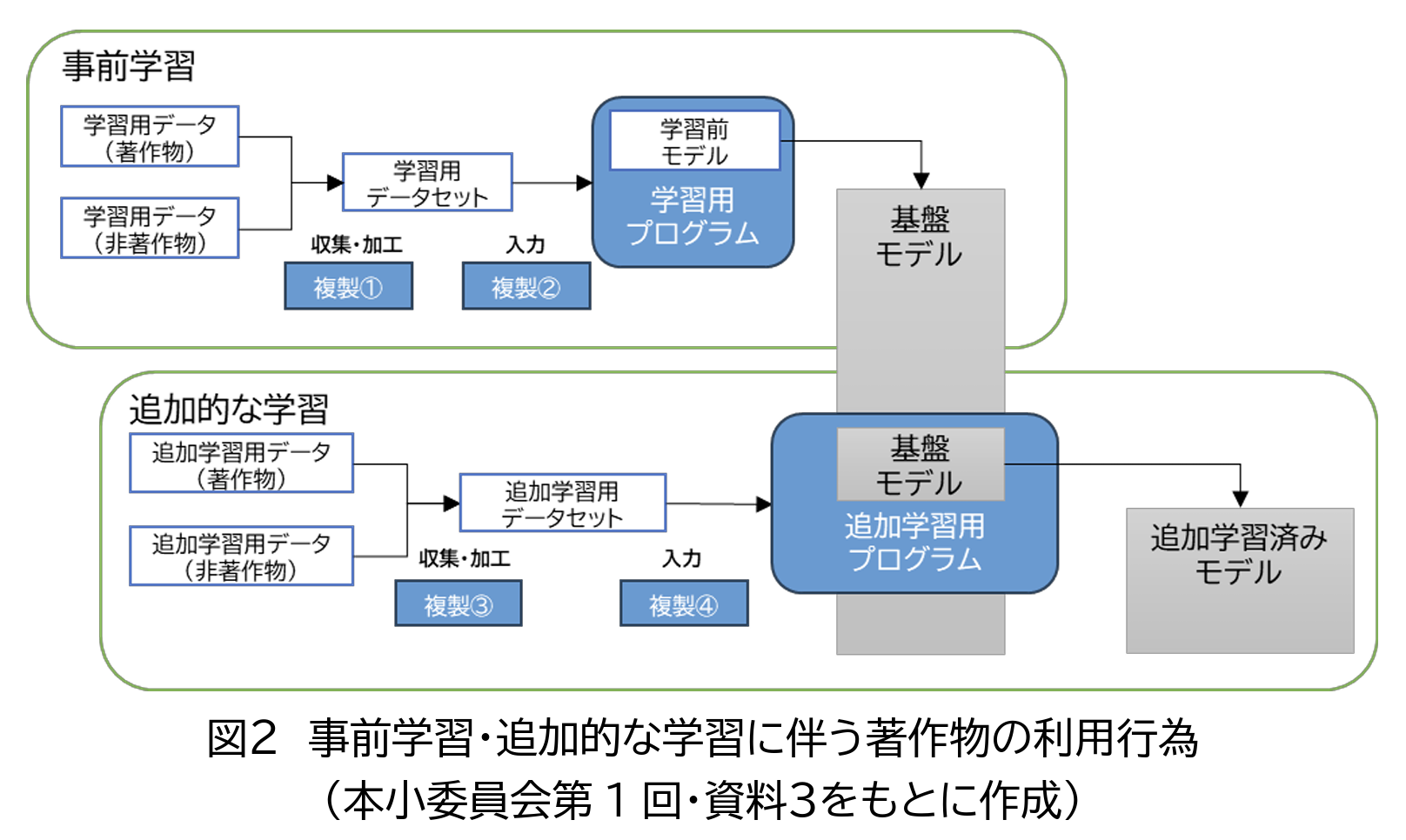

こちらは文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」の資料です。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

プロンプトとAI生成物の著作権については、現在も議論が続いています。

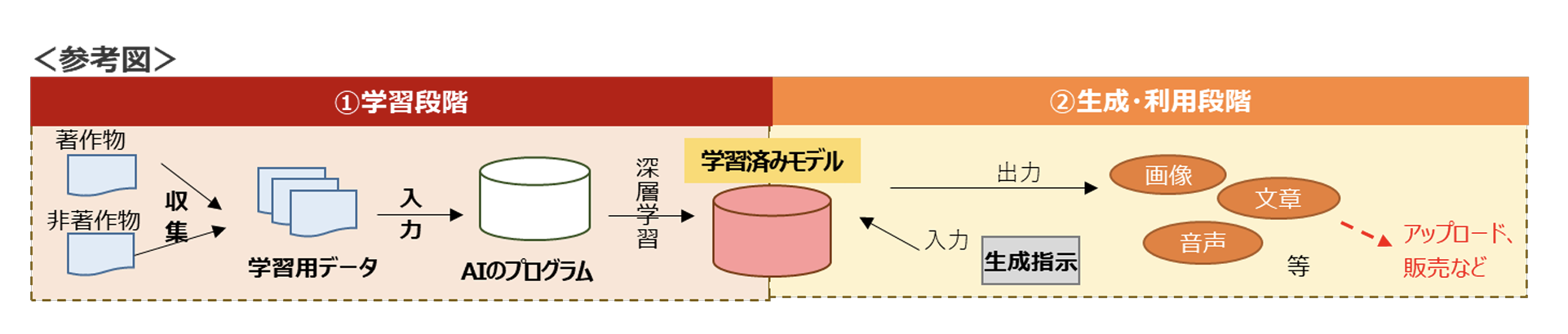

ここでは、日本の著作権行政を所管する文化庁の見解を中心に、どのような場合に著作権が発生するのか、そしてなぜ多くのプロンプトが著作物と認められないのかを解説します。

著作権が発生するプロンプトの条件とは?

文化庁の見解によれば、プロンプトであっても、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば著作物として認められる可能性があります。

具体的には、単なる指示ではなく、それ自体が詩や短編小説のように表現豊かな文章になっている場合などが考えられます。

例えば、情景やキャラクターの心情を細かく描写した非常に長文のプロンプトは、単なる「指示」の範疇を超え、それ自体が一つの言語の著作物と評価されるかもしれません。

ただし、これは極めて例外的なケースであり、一般的なプロンプトが著作物と認められるためのハードルは非常に高いと言えます。

なぜ多くのプロンプトは著作物と認められないのか

ほとんどのプロンプトが著作物と認められない理由は、その性質が「アイデア」や「指示」に過ぎないからです。

著作権法は、具体的な「表現」を保護するものであり、その根底にある「アイデア」は保護の対象外としています。これを「アイデア・表現二分論」と呼びます。

文化庁が開催したセミナー資料では、AIと著作権に関する基本原則が図解で分かりやすく解説されています。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

例えば、「悲しげな表情で雨の中に立つ少女」というアイデアを誰が思いついても、そのアイデア自体を独占することはできません。

多くのプロンプトはこの「アイデア」を伝えるための指示であり、具体的な表現とは見なされないのです。

単語の羅列や、誰が書いても同じような文章になる指示文には、個人の思想や感情が創作的に表現されているとは言えず、著作物性を肯定することは難しいのが現状です。

海外(アメリカなど)でのプロンプト著作権の動向

米国著作権局(USCO)は、AIが生成した画像について、人間による創作的寄与が認められない限り、著作権登録を認めないという方針を明確にしています。

過去には、アーティストがMidjourneyで生成した画像を含むコミックの著作権登録を申請した際、画像自体の著作権は認められず、画像の選択や配置、テキスト部分といった人間が創作した部分にのみ著作権が認められるという判断が下されました。

プロンプトがいかに詳細であっても、それだけで生成されたものは人間の作品とは見なせない、というのが現在の米国での主流な考え方です。

世界的に見ても、AI生成物の著作権については、人間の創造的な関与を重視する傾向にあります。

こちらは米国著作権局が公表した、AIによって生成された素材を含む作品の著作権登録ガイダンスです。合わせてご覧ください。 https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2023-03-16/2023-05321

知らないと危険!プロンプト利用で著作権侵害になるケース

プロンプトやAI生成物自体に著作権が認められにくい一方で、その利用方法によっては意図せず他者の著作権を侵害してしまうリスクがあります。

ここでは、特に注意すべき4つのケースを紹介します。

ケース1:他人のプロンプトを無断でコピーして販売・公開する

前述の通り、ほとんどのプロンプトに著作権は発生しません。

しかし、もしプロンプトが短編小説のように創作性の高い著作物だと認められた場合、それを無断でコピーして自分のウェブサイトで公開したり、プロンプト販売サイトで販売したりすると、著作権(複製権や公衆送信権)の侵害にあたる可能性があります。

現状ではリスクは低いと考えられますが、特に長文で表現に工夫が凝らされている他人のプロンプトを扱う際には、念のため注意が必要です。

アイデアを参考にする程度なら問題ありませんが、丸ごとコピーして利益を得るような行為は避けるべきでしょう。

ケース2:アニメのキャラクター名や歌詞などをプロンプトに含める

著作権侵害のリスクとして最も注意すべきなのが、既存の著作物をプロンプトに含めるケースです。

例えば、「(特定のアニメキャラクター)が(特定の場所)にいるイラスト」や、好きなアーティストの歌詞の一部をプロンプトに入力して文章を生成させる行為がこれにあたります。

このようなプロンプトで生成されたものは、元のキャラクターや歌詞の「二次的著作物」と見なされる可能性があります。

これを元の権利者の許可なくインターネットで公開したり販売したりすると、著作権(翻案権や複製権など)の侵害になる恐れが非常に高いです。

個人的に楽しむ範囲(私的複製)なら問題ありませんが、公開する際には十分な注意が必要です。

ケース3:生成した画像や文章が既存の作品と酷似している

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、その学習データに含まれていた特定のイラストや文章と酷似したものを出力してしまう可能性があります。

もし生成物が既存の著作物と酷似しており、かつ、元の作品に依拠して(参考にして)作られたと判断された場合(依拠性)、著作権侵害と見なされるリスクがあります。

特に商用利用する際には、生成物が既存の作品と似ていないか、画像検索ツールを使うなどして確認することが重要です。

ケース4:有料プロンプトサイトの規約に違反して利用する

「PromptBase」のようなプロンプトを売買できるプラットフォームも登場しています。

これらのサイトでは、通常、利用規約によって購入したプロンプトの扱い方が定められています。

例えば、「購入したプロンプトを再販売してはならない」「第三者に無断で共有してはならない」といったルールが設けられていることが一般的です。

プロンプト自体に著作権がないとしても、こうしたサイトの利用規約に違反すれば、それは契約違反となり、法的なトラブルに発展する可能性があります。

有料のサービスを利用する際は、必ず利用規約を確認するようにしましょう。

プロンプトの著作権侵害を回避するための3つの対策

こちらはAIに指示を出す「プロンプト」の基本的な考え方や作り方を解説した記事です。合わせてご覧ください。AIを安全に活用するためには、著作権侵害のリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

ここでは、個人でもすぐに実践できる3つの基本的な対策を紹介します。

他者の著作物を安易にプロンプトに入力しない

最も簡単で効果的な対策は、他者が創作した著作物をプロンプトに直接入力しないことです。

具体的には、以下のような情報の入力を避けるようにしましょう。

- 漫画やアニメのキャラクター名

- 実在する俳優やアイドルの名前

- 特定の小説や歌詞の一節

- 他人が撮影した写真や描いたイラストのタイトル

「〜風」といった画風の指定はアイデアの範疇であり直ちに著作権侵害とはなりませんが、特定の作品や作家を強く想起させる生成物は、トラブルを避けるためにも公開や商用利用には慎重になるべきです。

オリジナリティのある作品を作ることを心がけましょう。

生成物が特定の作品に似ていないか確認する

AIで画像や文章を生成し、それをブログやSNSで公開したり、商品デザインとして利用したりする前には、既存の作品と酷似していないかを確認する習慣をつけましょう。

特に画像の場合は、Google画像検索などの類似画像検索機能を使うことで、似たような作品がすでに存在しないかをチェックできます。

この確認作業を怠り、もし偶然にも他者の著作物とそっくりなものを公開してしまうと、意図せず著作権侵害を指摘されるリスクがあります。

一手間かけることで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。

特に商用利用の際には、この確認は必須と考えるべきです。

プロンプトを共有・販売する際は利用規約を確認する

自作のプロンプトを販売したり、逆に他人が作ったプロンプトを購入・利用したりする際には、利用するプラットフォームの規約を必ず確認してください。

サービスごとに、プロンプトの権利の扱い、許可される利用範囲、禁止事項などが細かく定められています。

例えば、多くのプロンプト販売サイトでは、購入したプロンプトの再販や無断での二次配布を禁止しています。

また、特定のAIサービスで生成した画像を商用利用する場合、そのAIサービスの利用規約で商用利用が許可されているかどうかの確認も必要です。

ルールを守って利用することが、自分自身を法的なリスクから守ることにつながります。

企業でAI・プロンプトを利用する際の注意点

個人での利用以上に、企業が業務でAIやプロンプトを活用する際には、より一層慎重なリスク管理が求められます。

著作権侵害は企業の信用問題に直結するため、以下の点に注意が必要です。

社内ガイドラインを策定し、著作権リスクを周知する

従業員が個々の判断でAIを利用すると、知らず知らずのうちに著作権侵害などのリスクを冒してしまう可能性があります。こうした事態を防ぐため、企業としてはAI利用に関する明確な社内ガイドラインを策定することが不可欠です。

ガイドラインには、プロンプトに入力してはいけない情報(他者の著作物、機密情報など)や、生成物を利用する際の確認フロー(類似作品のチェック、法務部門への確認など)、利用可能なAIツールの範囲などを具体的に明記します。

そして、このガイドラインを全従業員に周知し、定期的な研修を行うことで、組織全体のリテラシーを高めることが重要です。

生成AIの社内ガイドライン策定については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。プロンプト入力による機密情報や個人情報の漏洩に注意する

著作権とは別の重大なリスクとして、情報漏洩の問題があります。多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力したプロンプトやデータを、AIの再学習に利用することがあります。

もし従業員が社内の機密情報や顧客の個人情報をプロンプトに入力してしまうと、その情報がAIの学習データに取り込まれ、意図せず外部に漏洩してしまう危険性があります。

これを防ぐためには、機密情報や個人情報をプロンプトに入力することを厳禁とするルールを徹底する必要があります。

また、法人向けのプランでは入力データを学習に利用しない(オプトアウト)設定が可能なサービスも多いため、セキュリティ要件に応じて適切なサービスを選定することが重要です。

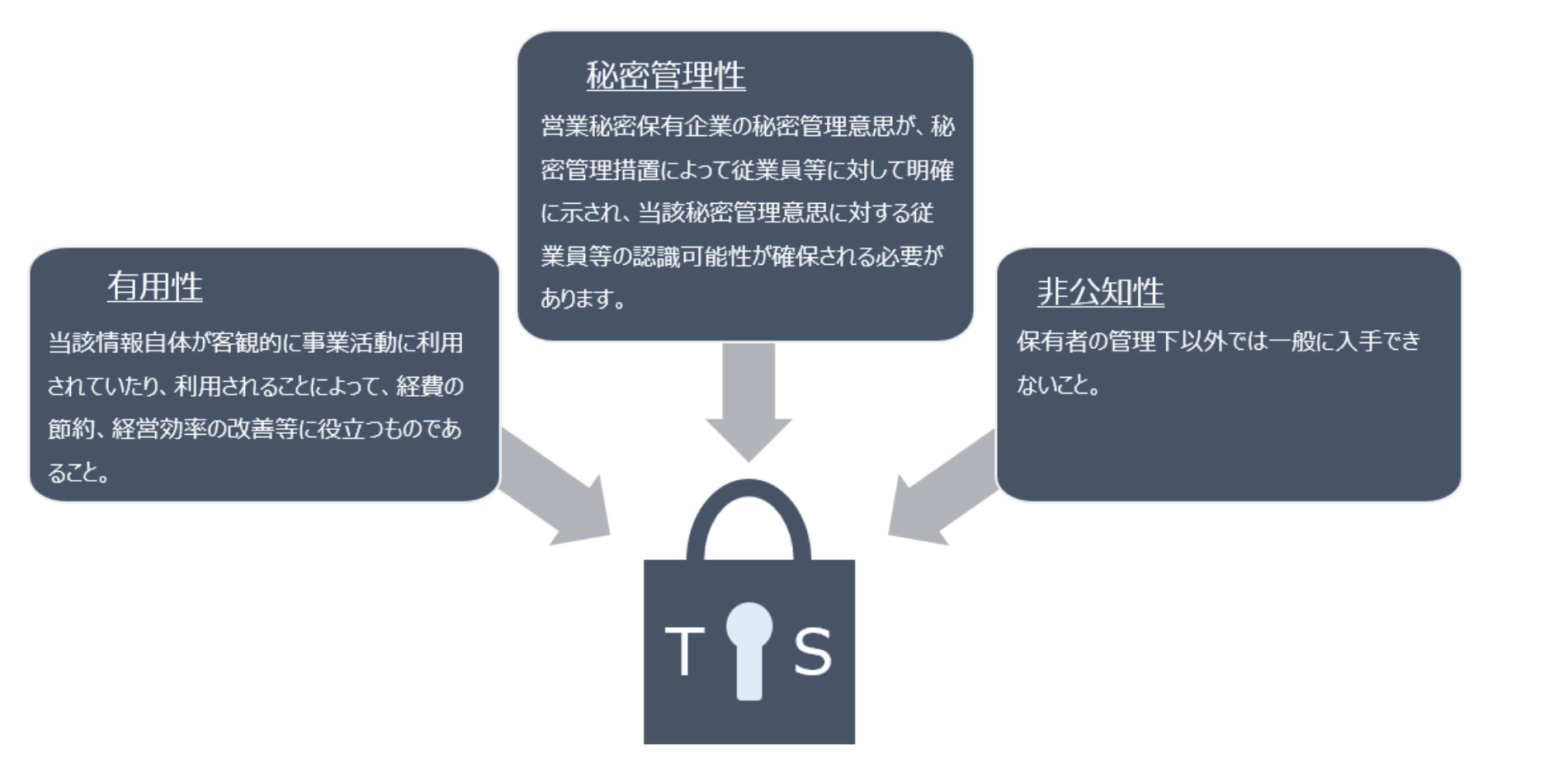

経済産業省が策定した「営業秘密管理指針」では、情報管理に関する具体的な対策が示されています。AI利用時の参考にしてください。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

商標権や肖像権など、著作権以外の権利侵害にも配慮する

AI利用で注意すべきなのは著作権だけではありません。例えば、実在する企業のロゴに似た画像を生成して商用利用すれば「商標権」の侵害になる可能性があります。

また、特定の個人の顔写真を無断で学習させたり、生成したリアルな人物画像を本人の許可なく利用したりすれば、「肖像権」や「パブリシティ権」の侵害を問われることもあります。

AIで生成したからといって、あらゆる法律から自由になるわけではありません。

企業のコンプライアンス担当者や法務部門は、著作権だけでなく、商標権、肖像権、不正競争防止法といった関連する法律や権利についても広く理解し、事業活動に潜むリスクを多角的に検討する必要があります。

こちらは内閣官房の知的財産戦略本部が公開した、AI時代の知的財産権に関する検討会の資料です。合わせてご覧ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html

プロンプトの著作権に関するよくある質問(FAQ)

最後に、プロンプトの著作権に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

自作したプロンプトを他人に真似された場合、法的に対抗できますか?

現状では、法的に対抗することは難しい場合が多いです。

前述の通り、ほとんどのプロンプトは著作権法上の「著作物」に該当しない可能性が高いため、著作権侵害を主張するのは困難です。

ただし、プロンプトが企業の営業秘密として管理されているノウハウであり、不正な手段で持ち出された場合など、特定の条件下では不正競争防止法によって保護される可能性もゼロではありません。

しかし、一般的に個人が公開したプロンプトを他人が真似したというレベルでは、法的な対抗策を取るのは現実的ではないでしょう。

AIサービス(Midjourneyなど)によって著作権の扱いは異なりますか?

はい、大きく異なります。

AI生成物の著作権や所有権、商用利用の可否は、利用するAIサービスの利用規約によって定められています。

例えば、画像生成AIの「Midjourney」では、有料プランのユーザーが生成した画像については、原則としてそのユーザーが所有権を持つとされています(ただし、Midjourney側もその画像を利用する権利を持ちます)。

一方で、無料プランで生成した画像は、商用利用が認められていません。

このように、サービスや契約プランによってルールが全く異なるため、利用を開始する前に必ず利用規約を詳細に確認することが極めて重要です。

こちらは画像生成AI「Midjourney」の公式利用規約です。商用利用の可否など詳細なルールが記載されています。合わせてご覧ください。 https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service

プロンプトで作ったAI生成物は商用利用しても問題ありませんか?

以下の2つの条件を満たせば、商用利用は可能と考えられます。

- 生成物が他者の著作権や商標権などの権利を侵害していないこと。

- 利用しているAIサービスの利用規約で商用利用が許可されていること。

例えば、ChatGPTを提供するOpenAI社の利用規約はこちらで確認できます。サービスごとのルールを把握することが重要です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

重要なのは、これらの条件を満たしているかを確認する責任が、AIの利用者自身にあるという点です。

「AIが作ったものだから大丈夫だろう」と安易に考えるのではなく、生成物が既存の作品に酷似していないかチェックし、利用規約を遵守することが、安全に商用利用を行うための必須条件となります。

万が一トラブルになった場合、その責任はAIではなく利用者が負うことを忘れてはなりません。

あなたのAI生成物は大丈夫?著作権侵害の落とし穴と専門家の見解

AIで画像や文章を手軽に作れる時代、あなたが生成したその成果物が、知らないうちに誰かの権利を侵害している可能性について考えたことはありますか?実は、AIの利用方法を誤ると、意図せず法的なトラブルに巻き込まれる危険性があります。文化庁や米国著作権局(USCO)も、AIと著作権に関する見解を明確にしつつあり、その利用には注意深い理解が求められています。この記事では、専門機関の見解を基に、AI利用者が陥りがちな著作権侵害のリスクと、それを回避するための具体的な方法を解説します。

「AIが作ったものだから大丈夫」という考えは、もはや通用しないかもしれません。例えば、好きなアニメのキャラクター名をプロンプトに含めて画像を生成し、SNSで公開する行為。これは元のキャラクターの権利を侵害する「二次的著作物」と見なされる可能性が非常に高いです。また、AIが学習データに基づき、偶然にも既存のイラストや文章とそっくりなものを生成してしまうケースもあります。これを商用利用すれば、著作権侵害を問われるリスクは免れません。

では、どうすれば安全にAIを活用できるのでしょうか。答えは、人間の創造的な関与と、リスクへの正しい知識を持つことです。まずは、他者の著作物を安易にプロンプトへ入力しないこと。そして、生成したものを公開・利用する前には、類似の作品が存在しないかを確認する習慣をつけることが重要です。AIを便利なツールとして使いこなしながらも、その出力に対する最終的な責任は利用者自身にあることを理解し、賢明な利用を心がける必要があります。

引用元:

文化庁は、AIと著作権に関する考え方について、人間の「創作的寄与」があったと認められる場合に著作物となり得るとの見解を示しています。また、米国著作権局(USCO)は、AIが生成した画像について、人間による創作的寄与が認められない限り、著作権登録を認めないという方針を明確にしています。

まとめ

企業が生成AIの活用を進める上で、業務効率化への期待が高まる一方、著作権侵害や情報漏洩といった法務・セキュリティ上のリスクが大きな障壁となっています。

実際には「どこから手を付ければ安全なのかわからない」「従業員のAIリテラシー教育が追いつかない」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、著作権侵害のリスクが低い定型業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、入力データがAIの再学習に使われることなく、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「法務リスクをどう管理すればいいかわからない」という企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、安全に業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速かつ安全な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。