「ChatGPTを使っているけれど、著作権侵害にならないか心配…」

「どんなケースが著作権侵害にあたるのか、具体的な事例を知りたい」

このように、ChatGPTの利用における著作権のリスクについて、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ChatGPTの利用がなぜ著作権侵害の問題につながるのか、その基本的な関係性から、国内外の具体的な訴訟事例、そして私たちが安全に利用するための具体的な対策までを詳しく解説します。

生成AIの活用が広がる今だからこそ、正しい知識を身につけ、トラブルを未然に防ぎましょう。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの利用で著作権侵害が問題になるのはなぜ?

ここからは、ChatGPTと著作権の基本的な関係性や、なぜ著作権侵害が問題となるのかについて解説します。

具体的には、以下の3つのポイントで説明します。

- ChatGPTと著作権の基本的な関係性

- 【結論】ChatGPTが生成したコンテンツに著作権は発生する?

- OpenAIの利用規約ではどう定められているか

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTと著作権の基本的な関係性

ChatGPTが生成した文章が、意図せずして既存の著作物と酷似してしまう可能性が常に存在します。

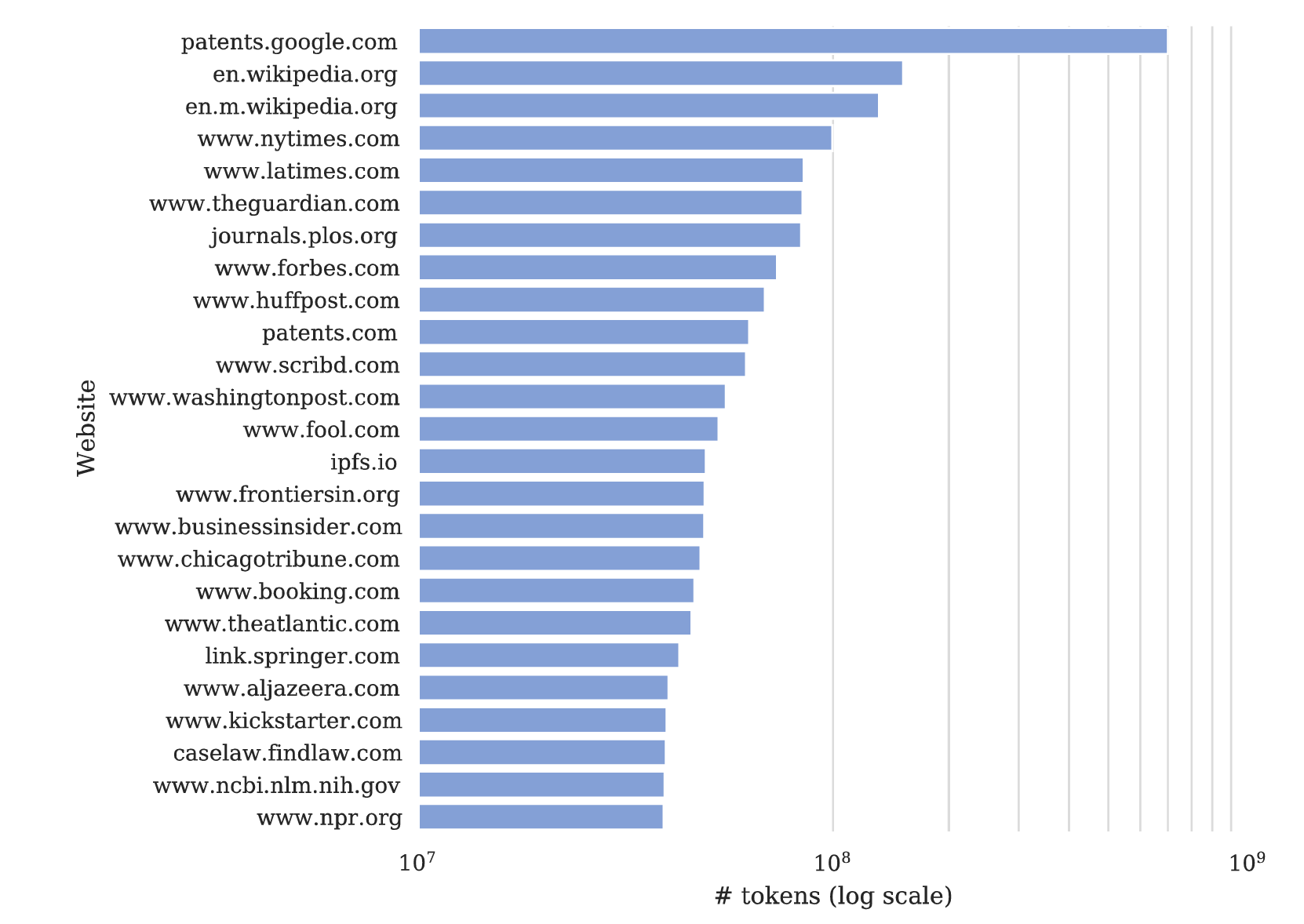

ChatGPTは、インターネット上に存在する膨大なテキストデータを学習して、人間のように自然な文章を生成するAIです。この学習データには、ニュース記事、ブログ、書籍、論文など、著作権で保護されているコンテンツが多数含まれています。

そのため、利用者が元の著作物を知らなくても、生成されたコンテンツが著作権を侵害していると判断されるリスクがあるのです。

また、ユーザーが入力する情報(プロンプト)に著作権で保護された文章などを利用した場合も、生成プロセスやその出力結果が著作権侵害につながる可能性があります。

【結論】ChatGPTが生成したコンテンツに著作権は発生する?

ChatGPTが自動生成した文章は、基本的には「著作物」とは認められにくいのが現状です。

現在の日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、AIそのものには著作権の主体性が認められていません。

ただし、ユーザーがプロンプトに創作的な工夫を加え、その指示に基づいて生成されたコンテンツに人間の思想や感情が創作的に表現されていると認められる場合は、そのユーザーに著作権が発生する可能性があります。つまり、生成されたコンテンツをそのまま利用するのではなく、人間が手を加えて創作的な表現を加えることが重要になります。

OpenAIの利用規約ではどう定められているか

ユーザーは生成したコンテンツを商用利用することも可能です。

OpenAIの利用規約では、ユーザーがChatGPTを利用して生成したコンテンツの所有権は、基本的にそのユーザーに帰属すると定められています。

しかし、それはあくまで「他者の著作権を侵害していない」という前提に基づいています。

規約では、他者の権利を侵害するような方法でサービスを利用することを明確に禁止しており、生成したコンテンツが適用される法律や規約に違反していないことを確認する責任はユーザーにあるとしています。万が一、著作権侵害の申し立てがあった場合、OpenAIはコンテンツの削除やアカウントの停止といった措置を取ることがあります。

こちらはOpenAIの公式な利用規約です。サービスを利用する上で重要な情報が記載されていますので、合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

【要注意】知らないうちに著作権侵害になる3つのケース

ChatGPTを日常的に利用していると、自分では意識しないうちに著作権を侵害してしまうことがあります。ここでは、特に注意が必要な3つのケースについて解説します。

- ケース1:著作権のある文章や画像を入力して利用する

- ケース2:生成されたコンテンツが既存の著作物と酷似している

- ケース3:他人が作成したプロンプトを無断でコピーして使う

これらのケースを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

ケース1:著作権のある文章や画像を入力して利用する

著作権で保護されている小説の一節、歌詞、ニュース記事などをコピーしてChatGPTに入力し、要約や翻訳、続きの文章作成などを指示する行為は、著作権侵害のリスクを伴います。

これは、著作権法で認められている「私的利用」の範囲を超える可能性があるためです。特に、入力した情報がChatGPTの学習データとして利用される可能性もゼロではありません。

機密情報や個人情報はもちろんのこと、第三者が著作権を持つコンテンツを安易に入力することは避けるべきです。

ケース2:生成されたコンテンツが既存の著作物と酷似している

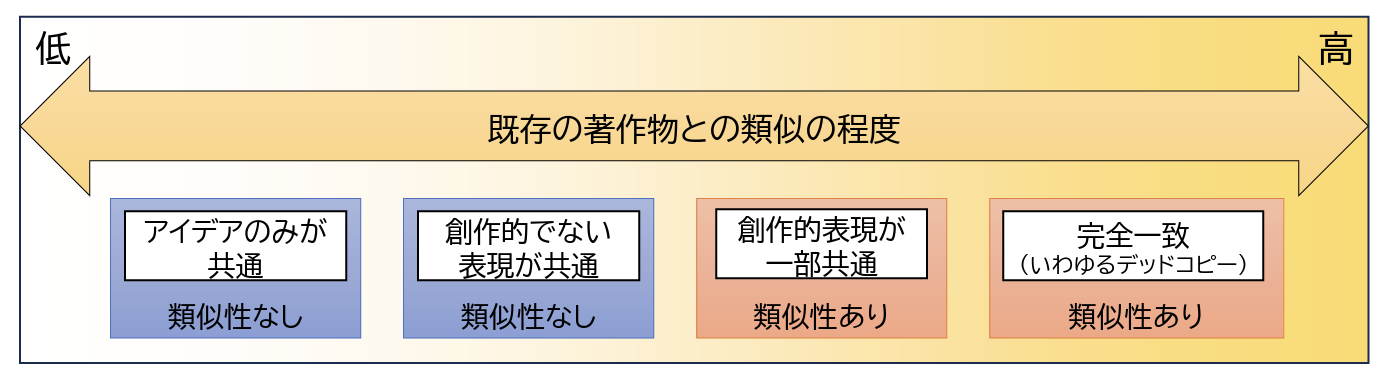

ChatGPTにブログ記事やレポートの作成を依頼した際、生成された文章が、インターネット上の特定の記事や書籍の内容と偶然にも酷似してしまうケースがあります。

これは、ChatGPTが学習したデータの中に、その著作物が含まれていたために起こり得ます。

生成された文章をそのまま公開・利用した場合、元の著作物の権利者から著作権侵害(複製権や翻案権の侵害)を主張される可能性があります。利用前に、必ず独自の表現になっているか、既存のコンテンツと似すぎていないかを確認する作業が不可欠です。

ケース3:他人が作成したプロンプトを無断でコピーして使う

質の高いコンテンツを生成するためのプロンプト(指示文)自体にも、創作性が認められれば著作権が発生する可能性があります。

SNSや情報サイトで公開されている他人のプロンプトをそのまま無断でコピーし、自分のコンテンツ生成や商用目的に利用した場合、そのプロンプトの著作権を侵害する可能性があります。

他者のプロンプトを参考にする際は、そのアイデアをヒントに自分自身の言葉でプロンプトを再構築するなど、丸写しにならないような配慮が必要です。

ChatGPTの著作権侵害をめぐる国内外の訴訟事例

ChatGPTをはじめとする生成AIの著作権侵害をめぐっては、世界中で議論が巻き起こり、実際に多くの訴訟へと発展しています。ここでは、注目すべき国内外の事例を紹介します。

- 【海外】ニューヨーク・タイムズ社が学習データをめぐり提訴

- 【海外】著名な作家たちが著作物の無断学習で集団訴訟

- 日本国内での著作権侵害に関する動向と今後の可能性

これらの事例から、現在の課題と今後の展望を探ります。

【海外】ニューヨーク・タイムズ社が学習データをめぐり提訴

2023年12月、米大手新聞社のニューヨーク・タイムズが、自社の記事数百万件が許諾なくChatGPTの学習に利用されたとして、開発元のOpenAIとマイクロソフトを著作権侵害で提訴しました。

訴状では、ChatGPTが同社の記事と酷似した、あるいはほぼそのままの文章を生成することがあり、これにより同社の報道事業が脅かされていると主張しています。

この訴訟は、生成AIの学習データに著作物をどこまで利用できるのか、その公正な利用(フェアユース)の範囲が問われる重要なケースとして、世界中からその行方が注目されています。

こちらはニューヨーク・タイムズ社が実際に提出した訴状(原文)です。具体的な主張内容に関心のある方は合わせてご覧ください。 https://hh-law.com/wp-content/uploads/2024/07/New-York-Times-complaint.pdf

【海外】著名な作家たちが著作物の無断学習で集団訴訟

「ゲーム・オブ・スローンズ」の原作者であるジョージ・R・R・マーティン氏を含む米国の著名な作家たちが、OpenAIに対して集団訴訟を起こしています。

作家たちは、自らの著作物が同意なくChatGPTのトレーニングに使用され、著作権が侵害されたと主張しています。ChatGPTが彼らの作品の要約や、作風を模倣した文章を生成できることをその根拠として挙げています。

この訴訟も、AIの学習プロセスにおける著作物の利用の是非を問うものであり、クリエイターの権利保護という観点から大きな関心を集めています。

こちらは著名な作家たちが起こした集団訴訟の訴状(原文)です。クリエイターの権利に関する主張の詳細について、合わせてご覧ください。 https://authorsguild.org/app/uploads/2023/12/Authors-Guild-OpenAI-Microsoft-Class-Action-Complaint-Dec-2023.pdf

日本国内での著作権侵害に関する動向と今後の可能性

現在のところ、日本国内でChatGPTの利用が著作権侵害にあたるとして、大きな訴訟に発展したケースはまだ表面化していません。

しかし、文化庁は生成AIと著作権に関する考え方を示すなど、国レベルでの議論は活発化しています。日本の著作権法では、AI開発のための学習(情報解析)目的であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できるとされていますが、生成物が既存の著作物と類似している場合は、別途著作権侵害が問題となります。

今後、海外の訴訟の動向や国内での利用拡大に伴い、日本でも同様の訴訟が起こる可能性は十分に考えられます。

こちらは文化庁が公開している「AIと著作権に関する考え方について」の最新資料です。日本の公式な見解として、合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf

ChatGPTの著作権侵害リスクを回避するための4つの対策

ChatGPTを安全に活用するためには、著作権侵害のリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、個人から組織まで実践できる4つの具体的な対策を紹介します。

- 対策1:社内・組織内での利用ガイドラインを策定する

- 対策2:生成物は必ずコピペチェックツールで確認する

- 対策3:著作権で保護されている情報を安易に入力しない

- 対策4:定期的にOpenAIの利用規約や公式サイトを確認する

これらの対策を徹底し、安心してChatGPTを活用できる環境を整えましょう。

対策1:社内・組織内での利用ガイドラインを策定する

企業や組織でChatGPTを導入する場合、まず初めにやるべきことは、明確な利用ガイドラインの策定です。

どのような情報を入力してはいけないのか(顧客情報、機密情報、著作物など)、生成物をどのように扱うべきか(コピペチェックの義務化、商用利用時の注意点など)、具体的なルールを定めて全従業員に周知徹底することが重要です。

ガイドラインを設けることで、従業員一人ひとりの意識を高め、組織全体として著作権侵害のリスクを体系的に管理することができます。

社内ガイドラインの具体的な策定方法や盛り込むべき項目については、こちらの記事でひな形を交えながら詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

対策2:生成物は必ずコピペチェックツールで確認する

特に商用利用を考えている場合は、複数のツールでチェックするなど、より慎重な対応が求められます。

ChatGPTが生成した文章を、ブログ記事やレポート、納品物などに利用する前には、必ずコピペチェックツールを使って、既存のウェブコンテンツと酷似していないかを確認する習慣をつけましょう。

無料で利用できるツールも多く存在します。この一手間をかけることで、意図しない著作権侵害(盗作や剽窃)のリスクを大幅に低減させることができます。

対策3:著作権で保護されている情報を安易に入力しない

第三者が著作権を持つ文章、書籍の内容、歌詞、プログラムコードなどを、要約や翻訳、分析の目的でChatGPTに入力することは避けましょう。

これらの行為は、著作物の無断複製にあたる可能性があります。また、入力したデータがAIの学習に利用されるリスクも考慮する必要があります。

情報を参照したい場合は、一般的な知識の範囲で質問するか、著作権フリーの資料を利用するなど、入力する情報そのものに注意を払うことが大切です。

対策4:定期的にOpenAIの利用規約や公式サイトを確認する

定期的に公式サイトを確認し、最新の規約やガイドラインを把握しておくことが重要です。

生成AIを取り巻く技術や法律、そしてサービス提供者の規約は、日々変化しています。OpenAIの利用規約やコンテンツポリシーも、予告なく更新される可能性があります。

特に商用利用を考えているユーザーにとっては、規約の変更がビジネスに直接的な影響を与える可能性もあります。常に最新の情報をキャッチアップする姿勢が、長期的にリスクを管理する上で役立ちます。

こちらは世界に先駆けて包括的なAI規制を導入したEUの「AI法」に関する公式解説です。今後のグローバルな規制の動向を知る上で、合わせてご覧ください。 https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

ChatGPTの著作権に関するよくある質問

ここでは、ChatGPTの著作権に関して、ユーザーからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- ChatGPTで生成したコンテンツの著作権は誰のものになりますか?

- 画像生成AI(DALL-E 3など)で作成した画像も著作権の考え方は同じですか?

- 生成したコンテンツはどこまで商用利用できますか?

これらのQ&Aを通じて、さらに理解を深めていきましょう。

ChatGPTで生成したコンテンツの著作権は誰のものになりますか?

OpenAIの利用規約上、ChatGPTが生成したコンテンツの所有権は、原則としてそれを出力させたユーザーに帰属します。

ただし、日本の著作権法では、AIが自動生成したものに著作権は発生しないという考え方が主流です。ユーザーが創作的な意図をもってプロンプトを工夫し、生成されたアウトプットに「創作的な寄与」が認められる場合に限り、そのユーザーに著作権が認められる可能性があります。

つまり、単に生成されたものをそのまま使うのではなく、人間による編集や加工が加わることで、初めて著作物として保護される可能性が出てきます。

こちらは米国著作権局が発表した、AI生成物を含む著作物の登録ガイダンスに関する解説記事です。アメリカでの考え方について詳しく知りたい方は、合わせてご覧ください。 https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-006542.html

画像生成AI(DALL-E 3など)で作成した画像も著作権の考え方は同じですか?

はい、基本的な考え方は同じです。DALL-E 3などの画像生成AIで作成した画像についても、AIが自動で生成しただけでは、著作権は発生しないとされています。

文章生成と同様に、プロンプトの工夫や、生成された画像に対する加工・修正といった人間の創作的な寄与が認められて初めて、著作物として保護される可能性があります。

また、特定のキャラクターや既存のイラストに酷似した画像を生成し公開すると、元となる著作物の著作権や商標権を侵害するリスクがあるため、注意が必要です。

ChatGPTに搭載されている画像生成AI「DALL-E 3」の具体的な使い方や、高品質な画像を生成するためのプロンプトのコツについては、こちらの記事で解説しています。

生成したコンテンツはどこまで商用利用できますか?

OpenAIの規約では、生成したコンテンツの商用利用を許可しています。

ブログ記事の作成、商品の説明文、広告コピー、プログラムコードの開発など、幅広いビジネスシーンで活用することが可能です。

ただし、これはあくまで他者の著作権を侵害しないことが大前提です。生成物が既存の著作物と酷似していないか、商標権などを侵害していないかを確認する責任は利用者にあります。

万が一、著作権侵害でトラブルになった場合、その責任はOpenAIではなく、コンテンツを利用したユーザー自身が負うことになるため、商用利用の際は特に慎重な確認が求められます。

AI時代を勝ち抜く新常識!ChatGPTで「オリジナル作品」を生み出すための思考法

ChatGPTが生成した文章に、そのままでは著作権が認められにくいという事実は、多くの人にとって「AI利用の限界」と映るかもしれません。しかし、トップクリエイターや研究者は、これを全く異なる視点で捉えています。彼らにとってAIは、単なる文章作成ツールではなく、自らの創造性を拡張するための「思考の触媒」なのです。

文化庁の見解にもある通り、AIの生成物であっても、そこに人間の「創作的な寄与」が認められれば、それは著作物となり得ます。つまり、AIとの向き合い方次第で、私たちは単なる利用者から、AIを駆使する「創造主」へと進化できるのです。この記事では、著作権のリスクを乗り越え、AIを使って真にオリジナルなコンテンツを生み出すための、具体的な思考プロセスを解説します。

こちらはAI生成物と著作権法の関係性について深く考察した学術論文です。より専門的な解説を求める方は、合わせてご覧ください。 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/265009

AIに「書かせる」のではなく「問いを立てさせる」

多くの人がやりがちな失敗は、AIに「〇〇についての記事を書いて」と丸投げしてしまうことです。これでは、ネット上の情報を再構成しただけの、どこかで見たような文章しか生まれません。賢い使い手は、AIの役割を「執筆者」から「発想のパートナー」へと変えています。

具体的な手法は、AIに対してあえて抽象的で、哲学的な問いを投げかけることです。例えば、ただ「マーケティングの記事を書いて」と指示するのではなく、「現代の消費者が本当に求めている『つながり』とは何か?それをマーケティングにどう活かせるか、5つの切り口でアイデアを出して」と問いかけます。

このプロセスで重要なのは、AIが出した答えをそのまま使わないことです。AIの回答は、あくまで思考の出発点。そこから「なぜこの切り口が面白いのか」「自分ならどういう具体例を挙げるか」と自問自答を繰り返すことで、あなた自身の思想や感情が吹き込まれ、コンテンツに独自の魂が宿り始めます。

このAIとの対話こそが、文化庁の言う「創作的な寄与」を生み出す源泉となるのです。AIを思考の壁打ち相手として利用し、生み出されたアイデアの断片を、あなた自身の経験と洞察で紡ぎ合わせることで、初めて誰にも真似できないオリジナルコンテンツが完成します。

引用元:

文化庁は、AI生成物であっても、人間が思想感情を表現するための「道具」としてAIを使用し、その生成プロセスに人間の「創作的寄与」が認められる場合には、著作物として成立する可能性があるとの見解を示しています。(文化庁「AIと著作権に関する考え方について(素案)」2024年)

まとめ

企業が生成AIの活用を進める中で、意図しない著作権侵害や情報漏洩といったリスクは、DX推進の大きな障壁となっています。

「安全な使い方がわからない」「従業員のリテラシー教育まで手が回らない」といった理由で、便利なはずのAI導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

著作権リスクが懸念されるコンテンツ作成や情報分析なども、ビジネスシーンで安全に利用できるよう設計されたタスクを選ぶだけで、誰でも安心してAIの恩恵を受けることができます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部の学習データとして利用される心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どんな業務にどう使えば安全か」といったガイドライン策定の段階から専門家のアドバイスを受けられます。

複雑な設定や専門知識は一切不要で、導入後すぐに業務効率化とセキュリティ対策を両立できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全かつ最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。