「生成AIで作文を手伝ってほしいけど、どのツールを使えばいいの?」

「AIが書いた文章って、不自然でバレバレにならないかな…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、無料で使えるおすすめの生成AI作文ツール13選に加え、AIが書いたとバレずに自然な文章を作成するコツや、精度を上げるプロンプトの作り方を解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際に業務で活用している知識やノウハウを基にご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

生成AIによる作文とは?メリット・デメリットを解説

まずは、生成AIがどのようにして作文を行うのか、その基本的な仕組みと、利用する上でのメリット・デメリットを解説します。

AIの特性を理解することで、より効果的に作文に活用できるようになります。

生成AIが作文できる仕組み

生成AIが作文できるのは、「大規模言語モデル(LLM)」という技術に基づいています。

このモデルは、インターネット上の膨大なテキストデータを事前に学習し、単語や文のつながりのパターンを統計的に記憶しています。

ユーザーが「明日の天気は」と入力すると、AIは学習データの中から最も「晴れでしょう」と続く確率が高いと判断し、文章を生成します。

この予測を連続的に行うことで、まるで人間が書いたかのような自然な作文が可能になるのです。

生成AIで作文するメリット

生成AIを作文に活用する最大のメリットは、時間の大幅な短縮です。

面倒な構成案の作成や、文章の下書きを瞬時に完成させることができます。

これにより、人間はより創造的な作業や、内容のブラッシュアップに集中できます。

また、自分では思いつかなかった表現やアイデアを得られるのも大きな利点です。

文章の切り口や言い回しに詰まった時に、新たな視点を提供してくれる良きアシスタントとなります。

生成AIで作文するデメリット

便利な一方で、生成AIにはデメリットも存在します。

最も注意すべきなのは、生成される情報が必ずしも正確ではない「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」という現象です。

AIは事実を知っているわけではなく、あくまで確率的にもっともらしい単語を繋げているだけなので、間違った情報を生成することがあります。

また、AIが生成した文章は、誰が書いても同じような無難な内容になりがちで、個人の体験や感情が反映されにくいという側面もあります。

そのため、オリジナリティに欠ける、AIっぽい文章になってしまう可能性も考慮しなければなりません。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。【目的別】失敗しない生成AI作文ツールの選び方

ここでは、数ある生成AIツールの中から、自分に合ったものを選ぶための4つのポイントを紹介します。

- 料金で選ぶ(無料か有料か)

- 利用環境で選ぶ(PCかスマホか)

- 日本語への対応と登録の有無で選ぶ

- 口コミや評判で選ぶ

これらのポイントを押さえることで、あなたの目的や使い方に最適なツールを見つけられるはずです。

それでは、1つずつ順に解説します。

料金で選ぶ(無料か有料か)

生成AIツールには、無料で使えるものと、月額料金などが発生する有料のものがあります。

まずは無料で試してみて、基本的な性能や使い勝手を確かめるのがおすすめです。

無料ツールでも日常的な作文やアイデア出しには十分な性能を持つものが多くあります。

一方で、より高品質な文章を生成したい、特定の機能(SEO対策など)を使いたい、利用回数制限を気にせず使いたいといった場合は、有料ツールの導入を検討しましょう。

本格的なビジネス利用や、プロのライターを目指すなら有料ツールが強力な武器になります。

利用環境で選ぶ(PCかスマホか)

PCでじっくりと長文の作文に取り組むなら、ブラウザで使えるサイトや、PCにインストールするソフトウェアタイプが便利です。

キーボードで快適にプロンプトを入力でき、画面も広いため編集作業がしやすいでしょう。

一方、移動中や外出先で手軽にアイデアをまとめたり、SNSの投稿を作成したりするなら、スマートフォン向けのアプリが最適です。

思いついた時にすぐ起動でき、隙間時間を有効に活用できます。

日本語への対応と登録の有無で選ぶ

海外製のツールも多いですが、日本語の作文に使うなら、日本語の処理能力が高いツールを選ぶことが重要です。

不自然な翻訳調の文章ではなく、なめらかで自然な日本語を生成できるかを確認しましょう。

多くのツールは無料で試せるので、実際にいくつかの日本語の指示を出してみて、その精度を比較するのがおすすめです。

また、「今すぐ使いたい」という場合には、アカウント登録が不要なツールが便利です。

サイトにアクセスするだけで、すぐに文章生成を始められる手軽さは大きなメリットと言えます。

口コミや評判で選ぶ

ツール選びで迷ったら、実際に利用しているユーザーの口コミや評判を参考にするのも有効な手段です。

SNSやレビューサイト、IT系のニュースサイトなどで、ツールの長所や短所について調べてみましょう。

特に、自分と同じような目的でツールを使っている人の意見は非常に参考になります。

「ブログ記事の作成に便利」「読書感想文の下書きに使えた」といった具体的な使用感を確認することで、自分に合ったツールかどうかを判断しやすくなります。

【登録不要】今すぐ無料で使える生成AI作文サイト3選

ここからは、アカウント登録が不要で、サイトにアクセスすればすぐに使える無料の生成AI作文ツールを3つ紹介します。

- Perplexity AI

- Copilot

- Gemini

手軽に生成AIを試してみたいという方にぴったりのツールです。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

Perplexity AI

Perplexity AIは、対話形式で使える検索エンジンのようなツールです。

最大の特徴は、回答と同時にその情報の引用元(ソース)となるWebサイトのリンクを提示してくれる点にあります。

これにより、生成された情報のファクトチェックが非常に簡単に行えます。

最新の情報を反映した回答が得意で、時事ネタに関する作文や、正確性が求められるレポートの調査などに役立ちます。

「この情報源は何?」と疑問に思った時に、すぐに元記事を確認できる信頼性の高さが魅力です。

Copilot

Copilotは、Microsoftが提供する生成AIサービスです。

検索エンジン「Bing」の技術と連携しており、最新のWeb情報を反映したリアルタイムな回答を生成できます。

無料でOpenAIの高性能モデルであるGPT-4をベースとしたAIを利用できる点が大きなメリットです。

文章の生成だけでなく、画像の生成も可能で、非常に多機能です。

WindowsやMicrosoft Edgeとの連携もスムーズで、普段からMicrosoftのサービスを利用しているユーザーにとっては特に使いやすいツールと言えるでしょう。

Gemini

Gemini(旧Bard)は、Googleが開発した生成AIです。

Google検索との連携により、最新かつ質の高い情報を基にした文章を生成する能力に長けています。

特に、自然で創造性豊かな文章を作成するのが得意で、ブログ記事やメール文などの下書きに適しています。

GmailやGoogleドキュメントといった他のGoogleサービスとの連携機能も強化されており、今後のさらなる進化が期待されています。

Googleアカウントでログインすれば、過去のやり取りを保存しておくことも可能です。

【高性能】無料で人気の生成AI作文ツール3選

次に、無料で利用できるツールの中でも特に性能が高いと評判のものを3つ紹介します。

- ChatGPT

- Claude

- NotionAI

これらのツールは、より複雑な指示にも対応でき、質の高い文章を作成したい場合におすすめです。

アカウント登録が必要なものが多いですが、その価値は十分にあります。

ChatGPT

ChatGPTは、生成AIブームの火付け役となった、OpenAIが開発した最も有名なAIチャットツールです。

自然な対話能力が非常に高く、作文はもちろん、要約、翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成まで、幅広いタスクをこなせます。

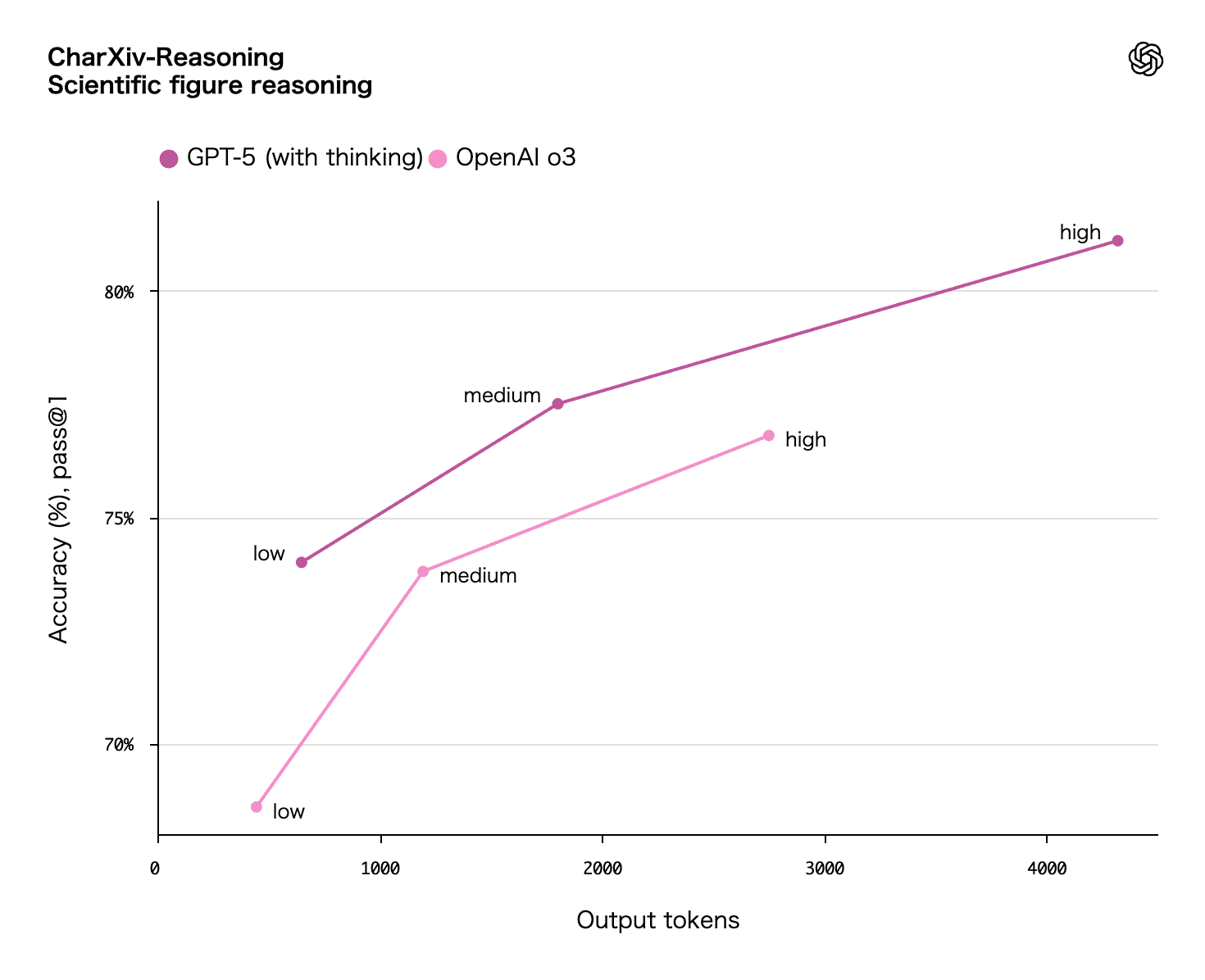

無料プランでも十分に高性能ですが、有料プランに登録すると、より賢い最新モデルであるGPT-5などが利用可能になります。

GPT-5は、簡単な質問には素早く、コーディングや数学などの複雑な質問にはじっくり考えて回答する能力を両立させており、精度が大幅に向上しています。

GPT‑5 は、2つのモデルとルーター機能からなるシステムです。1つ目のモデルは、高速かつ効率的に幅広い質問に回答できる高速応答用モデル(高スループット)、2つ目のモデルはより複雑な問題に対して複雑問題用モデル(深い推論)(GPT‑5 thinking)です。そして、最適モデルを自動選択するリアルタイムルーター機能が、これら2つのモデルのどちらを使うべきか、会話の種類や複雑さ、必要なツール、ユーザーが示した意図(例えば、「深く考えて」など)に応じて、瞬時に判断し、切り替えてくれます。ルーター機能は、モデル切替のタイミング、回答満足度、正確性などのユーザーの利用データを学習し、精度を向上させます。

引用元:GPT-5 が登場 | OpenAI

Claude

Claudeは、AIの安全性と倫理性を重視するAnthropic社が開発した生成AIです。

特に長文の読解と生成に優れており、一度に大量の文章を読み込ませて、その内容に基づいた作文や要約をさせることができます。

例えば、長い論文や書籍の内容を要約して、それについての感想文を書かせるといった使い方が得意です。ChatGPTと比較して、より丁寧で慎重、そして倫理的な配慮のある回答を生成する傾向があります。

Anthropicが開発したClaudeは、「Constitutional AI」アプローチを通じて安全性、解釈可能性、深い推論を重視しています。マルチモーダル入力には対応していませんが、長いコンテキストウィンドウ(最大200Kトークン)、コーディング性能(SWE-bench 72.5%)、大規模文書や複雑な推論の処理能力で補っています。

引用元:Claude(クロード) 日本語無料版

ユーザーにとって有害なコンテンツを生成しないように設計されているため、安心して利用できる点も魅力です。

NotionAI

NotionAIは、ドキュメント作成やタスク管理ができる人気の万能ツール「Notion」に搭載されたAIアシスタント機能です。

Notionのページ上で作成中の文章の続きを書かせたり、文章のトーンを変更したり、長文を要約したりと、編集作業をシームレスにサポートしてくれます。

ゼロから文章を生成するだけでなく、既にある文章をより良くするための「壁打ち相手」として非常に優秀です。

普段からNotionを使って情報管理やドキュメント作成を行っている人にとっては、作業効率を飛躍的に向上させてくれる必須のツールとなるでしょう。

Notionエージェントを使えば、ブレインストーミングのメモを優先順位付きのロードマップに変換することができます。アイデアをグループ分けしたり、影響度や工数を設定したり、実行可能なビューを作成したりすることができます。

引用元:ブレインストーミングからロードマップ作成までを行う|NotionAI

【スマホ向け】手軽に使える無料の生成AI作文アプリ3選

ここでは、スマートフォンで手軽に利用できる、無料の生成AI作文アプリを3つ紹介します。

- Catchy

- Rytr

- Poe

移動中や外出先など、PCが使えない状況でも作文作業を進めたい場合に便利です。

Catchy

Catchyは、日本の企業が開発した、マーケティングや広告文の作成に特化した生成AIツールです。

「記事のタイトル」「キャッチコピー」「SNS投稿文」など、100種類以上の豊富なテンプレートが用意されており、目的に合った文章を簡単に生成できます。

日本語に特化して開発されているため、生成される文章が非常に自然で、日本のビジネスシーンや文化に合った表現が得意です。

ブログ運営者やSNS担当者など、情報発信を頻繁に行う人にとって心強い味方となるでしょう。

Rytr

Rytrは、30以上の言語に対応し、様々な文章のトーン(説得的、ユーモアなど)を選べるのが特徴のライティングアシスタントツールです。

特にブログ記事の構成案作成や、広告文、メール文といった短い文章の生成を得意としています。

シンプルなインターフェースで直感的に操作できるため、初心者でも迷うことなく使えます。

グローバルな視点での文章作成や、特定の雰囲気に合わせた文章を手軽に作りたい場合に役立つアプリです。

Poe

Poeは、様々な種類のAIチャットボットを1つのアプリでまとめて利用できるプラットフォームです。

OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeなど、複数の有名なAIモデルを自由に切り替えて試すことができます。

それぞれのAIには得意・不得意があるため、目的に応じて最適なAIを使い分けられるのが最大のメリットです。

例えば、創造的なアイデアが欲しい時はChatGPT、長文の要約をしたい時はClaude、といった使い方が可能です。

最新のAI技術を手軽に体験してみたいという知的好奇心旺盛な人におすすめです。

【プロ品質】本格的な文章作成におすすめの有料ツール4選

ここからは、無料ツールでは物足りない、より専門的で高品質な文章を作成したい方向けの有料ツールを4つ紹介します。

- SAKUBUN

- AI GIJIROKU

- Rakurin

- Gamma

特定の分野に特化した機能を持っており、ビジネスでの活用に最適です。

SAKUBUN

SAKUBUNは、SEO(検索エンジン最適化)に強いブログ記事やWebコンテンツの作成に特化した国産のライティングツールです。

狙いたいキーワードを入力するだけで、検索上位を狙える構成案やタイトル案、本文までをAIが自動で生成してくれます。

100種類以上のテンプレートが用意されており、SEO記事だけでなく、広告文やメール文など、様々なビジネス文書の作成に対応できます。

Webマーケティング担当者や、アフィリエイトブログを運営している方に特におすすめのツールです。

AI GIJIROKU

AI GIJIROKUは、会議やインタビューの音声をリアルタイムでテキスト化し、議事録を自動で作成してくれるツールです。

独自の音声認識技術により、非常に高い精度で音声を文字起こしできます。

さらに、AIが議事録の要約や、決定事項、タスク(誰がいつまでに何をするか)の抽出まで行ってくれるため、議事録作成にかかる時間を劇的に削減できます。

会議が多い職種の方や、インタビュー記事を作成するライターにとって、非常に強力な業務効率化ツールとなります。

Rakurin

Rakurinは、プレスリリースやメルマガ、SNS投稿など、企業の広報・PR活動に特化した文章生成ツールです。

専門知識が必要なプレスリリースの構成から本文までを、いくつかの項目を入力するだけでAIが自動で作成してくれます。

炎上リスクのある不適切な表現をAIがチェックしてくれる機能も搭載しており、安心して情報発信ができます。

広報担当者や、中小企業の経営者など、自社の情報を効果的に発信したいと考えている方に最適なツールです。

Gamma

Gammaは、文章を入力するだけで、AIがデザイン性の高いプレゼンテーション資料やWebページ、ドキュメントを自動で生成してくれるツールです。

伝えたい内容の要点を箇条書きで入力するだけで、AIが適切な構成とデザインを考え、見栄えの良い資料を瞬時に作成してくれます。

デザインの知識がなくても、プロが作成したような美しい資料を簡単に作れるのが魅力です。

プレゼンの機会が多いビジネスパーソンや、企画書を作成するプランナーにとって、資料作成の時間を大幅に短縮できる画期的なツールと言えるでしょう。

生成AIで書いた作文がバレる3つの理由

生成AIは便利ですが、使い方を間違えると「AIが書いた」と簡単に見抜かれてしまいます。

ここでは、AIっぽさが出てしまう主な理由を3つ解説します。

- AI特有の不自然な言い回しがある

- 内容に具体性や体験談が欠けている

- 事実と異なる情報や古い情報が混ざっている

これらの点を意識することで、より人間らしい自然な文章に近づけることができます。

AI特有の不自然な言い回しがある

AIが生成する文章には、特有の「クセ」があります。

例えば、「〜と言えるでしょう」「〜は重要な要素です」といった断定を避けるような回りくどい表現や、「しかしながら」「したがって」といった硬い接続詞を多用する傾向があります。

また、同じような文末表現が繰り返されたり、比喩表現が陳腐であったりすることも、AIっぽさを感じさせる原因となります。

これらの表現は、間違いではありませんが、人間が書く文章に比べて、どこか無機質で面白みに欠ける印象を与えてしまいます。

内容に具体性や体験談が欠けている

生成された文章は、誰にでも当てはまるような抽象的な内容になりがちです。

AIは、インターネット上の膨大な情報から平均的で一般的な文章を生成するのは得意ですが、個人の具体的な体験や感情を文章に込めることはできません。

例えば、「この本を読んで感動しました」という文章は生成できても、

「主人公が困難を乗り越える姿に、過去の自分の経験が重なり、思わず涙がこぼれました」といった、個人的なエピソードに基づいた説得力のある文章を書くのは苦手です。

このような具体性の欠如が、文章を薄っぺらく見せてしまいます。

事実と異なる情報や古い情報が混ざっている

生成AIは、時として「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

これは、AIが事実を理解しているわけではなく、単語のつながりの確率から文章を作っているために起こる現象です。

また、AIの学習データが最新でない場合、古い情報を基に文章を生成してしまうこともあります。

例えば、法律や制度の変更、新しい技術に関する情報などが正しく反映されていないケースです。

文章の中に事実誤認や古い情報が含まれていると、読み手からの信頼を失い、「AIが書いたのではないか」と疑われる一因となります。

AIっぽさを消して自然な文章にする3つのコツ

AIが生成した文章を、より自然でオリジナリティのあるものにするためのコツを3つ紹介します。

- 自分の言葉で表現を修正する

- 具体的なエピソードや自分の意見を加える

- 不足している情報を追記・補足する

AIを単なる「作文ツール」ではなく、「優秀な下書きアシスタント」として捉えることが重要です。

自分の言葉で表現を修正する

AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、必ず自分の目で読み返し、表現を修正しましょう。

特に、AIが使いがちな硬い言い回しや、繰り返される文末表現を、自分らしい言葉に変えるだけでも文章はぐっと自然になります。

例えば、「〜と言えるでしょう」を「〜だと私は思います」に変えたり、難しい漢語をひらがなや簡単な言葉に直したりするなどの工夫が有効です。

声に出して読んでみて、リズムが悪い部分や違和感のある部分を修正していくのがおすすめです。

具体的なエピソードや自分の意見を加える

AIが生成した一般的な文章に、あなた自身の体験談や具体的なエピソード、独自の意見を付け加えることで、文章に深みと説得力が生まれます。

これは、AIには絶対にできない、人間ならではの作業です。

例えば、読書感想文であれば、「主人公のこのセリフが心に響いたのは、以前に自分が同じようなことで悩んだ経験があるからだ」といった具体的なエピソードを挿入します。

これにより、ありきたりな感想文から、あなただけのオリジナルな作品へと昇華させることができます。

不足している情報を追記・補足する

AIの回答は、表面的で情報が不足している場合があります。

生成された文章を基に、自分で追加の調査を行い、より専門的な情報や最新のデータ、具体的な事例などを追記・補足しましょう。

例えば、あるテーマについての解説記事を作成する場合、AIが提示した基本的な情報に加えて、関連する統計データや専門家の見解、具体的な成功事例などを追記することで、記事の信頼性と価値が格段に高まります。

このひと手間が、他のコンテンツとの差別化に繋がります。

作文の精度を上げるプロンプト(指示文)のコツ

生成AIから質の高い作文を引き出すためには、プロンプト(指示文)の出し方が非常に重要になります。

ここでは、AIへの指示の質を高めるための3つのコツを紹介します。

- 具体的で分かりやすい指示を出す

- 「小学生向けに」など役割やトーンを指定する

- 生成された文章をもとに修正を繰り返す

これらのコツを実践することで、AIとのやり取りがスムーズになり、より意図に近い文章を得られるようになります。

具体的で分かりやすい指示を出す

AIに作文を依頼する際は、曖昧な指示ではなく、できるだけ具体的で詳細な条件を伝えましょう。

良い作文を生成してもらうためには、以下の要素をプロンプトに含めるのが効果的です。

- テーマ、キーワード

- 読者ターゲット(例:小学生、ビジネスマン)

- 文字数

- 文章の構成案

- 含めてほしい要素、含めてほしくない要素

これらの情報を明確に伝えることで、AIはあなたの意図を正確に理解し、要望に沿った文章を生成しやすくなります。

「小学生向けに」など役割やトーンを指定する

AIに対して、特定の役割(ロール)を与えたり、文章のトーンを指定したりするのも非常に有効なテクニックです。

例えば、「あなたはプロの編集者です。以下の文章をより魅力的に修正してください」と役割を与えることで、AIの出力の質が変わります。

また、「小学生にも分かるように、簡単な言葉で説明してください」「親しい友人に語りかけるような、フレンドリーな口調で書いてください」のようにトーンを指定することで、文章の雰囲気を自由にコントロールできます。

目的に応じて、AIに様々なキャラクターを演じさせてみましょう。

こちらの記事では、特定の役割を与えるプロンプト手法の「シュンスケ式プロンプト」について、使い方からテンプレートまで例文付きで解説しています。合わせてご覧ください。

生成された文章をもとに修正を繰り返す

一度の指示で完璧な文章を生成させようとせず、対話を繰り返しながら少しずつ完成度を高めていくことを意識しましょう。

最初に出力された文章がイマイチでも、がっかりする必要はありません。

「もっと面白い表現に変えてください」「この部分について、具体例を3つ追加してください」「全体的にもっと短い文章に要約してください」といったように、追加の指示を出して修正を重ねていきます。

このプロセスを通じて、AIを自分の意図通りに導き、理想の文章へと近づけていくことができます。

AIで作文を作成する方法をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

【シーン別】生成AIの作文活用事例

生成AIは、様々なシーンで作文のアシスタントとして活躍します。

ここでは、具体的な活用事例を4つのシーンに分けて紹介します。

- ブログ記事やSNS投稿の作成

- 学校の読書感想文やレポートの構成案作成

- ビジネスメールやプレゼン資料の作成

- 小説や歌詞のアイデア出し

これらの事例を参考に、あなたの生活や仕事に生成AIを取り入れてみましょう。

ブログ記事やSNS投稿の作成

ブログ記事やSNSの投稿など、継続的な情報発信が必要な場面で生成AIは非常に役立ちます。

「読者の興味を引くタイトルのアイデアを10個出して」「このキーワードでSEOに強い記事の構成案を作って」といった指示で、コンテンツ作成の初期段階を大幅に効率化できます。

また、本文の下書きをAIに任せ、自分は最終的な推敲や、体験談の追記に集中するといった分業も可能です。

投稿のネタ探しやハッシュタグの提案など、アイデア出しのパートナーとしても活躍してくれるでしょう。

学校の読書感想文やレポートの構成案作成

学校の宿題、特に読書感想文やレポート作成は、多くの学生にとって悩みの種です。生成AIは、こうした課題に取り組む際の強力なサポート役になります。

例えば、本のあらすじを要約させたり、議論すべき論点をリストアップさせたりすることで、思考を整理し、文章の骨子を組み立てる手助けをしてくれます。

ただし、AIが書いた文章をそのまま提出するのは不正行為にあたる可能性が高いです。

あくまで構成案の作成や、アイデアを深めるための「壁打ち相手」として活用し、最終的な文章は必ず自分の言葉で書くようにしましょう。

ビジネスメールやプレゼン資料の作成

ビジネスシーンでも生成AIの活用場面は多岐にわたります。取引先への丁寧な依頼メールや、断りのメールなど、表現に悩む文章の下書きをAIに任せることができます。

「より丁寧な表現に書き換えてください」といった指示で、文章のトーンを調整することも可能です。

また、プレゼンテーションの構成案を作成させたり、箇条書きのメモから発表用の原稿を作成させたりすることもできます。

資料作成にかかる時間を短縮し、より重要な企画内容の検討などに時間を割けるようになります。

小説や歌詞のアイデア出し

小説のプロットや登場人物の設定、歌詞のテーマや韻を踏んだフレーズなど、クリエイティブな作業におけるアイデア出しの段階でも生成AIは有効です。

「主人公が冒険に出るきっかけのアイデアを5つ提案して」「『別れ』をテーマにした切ない歌詞を書いて」といったように、発想の種となるヒントをAIに求めることができます。

AIが生成したアイデアをそのまま使うのではなく、それをヒントにして自分の創造力を膨らませていくのが上手な使い方です。

行き詰まった時のインスピレーション源として、クリエイターの創作活動を支えてくれるでしょう。

こちらの記事では、ChatGPTでの歌詞を作成する際の注意点をまとめています。合わせてご覧ください。

安全に生成AIで作文するための注意点

生成AIは非常に便利なツールですが、安全に利用するためにはいくつかの注意点があります。

- 著作権侵害のリスクと対策

- 個人情報や機密情報を入力しない

- 生成された情報のファクトチェックは必須

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。

著作権侵害のリスクと対策

生成AIは、インターネット上の膨大なデータを学習していますが、その中には著作権で保護された文章も含まれています。

そのため、AIが生成した文章が、意図せず既存の著作物と酷似してしまう可能性がゼロではありません。

生成された文章を商用利用する場合などは特に、コピペチェックツールを使って、他のコンテンツと重複していないかを確認することをおすすめします。

最も確実な対策は、AIが生成した文章をあくまで下書きとして扱い、最終的には自分の言葉で表現し直すことです。

個人情報や機密情報を入力しない

生成AIのプロンプトに、自分や他人の氏名、住所、電話番号といった個人情報や、会社の内部情報、顧客データなどの機密情報を入力してはいけません。

入力した情報が、AIの学習データとして再利用されたり、他のユーザーへの回答に利用されたりするリスクがあるためです。

特に法人向けのセキュリティが確保されたサービスでない限り、公開されても問題のない情報のみを入力するように徹底しましょう。

安易な情報入力が、思わぬ情報漏洩に繋がる危険性があります。

生成された情報のファクトチェックは必須

前述の通り、生成AIは「ハルシネーション」により、事実と異なる情報を生成することがあります。

そのため、AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う習慣をつけましょう。

特に、統計データや固有名詞、歴史的な出来事、専門的な知識に関する記述については、信頼できる公的機関のウェブサイトや、専門家の論文などで裏付けを取ることが不可欠です。

誤った情報を発信してしまうと、自分や所属する組織の信用を損なうことになりかねません。

生成AIでの作文に関するよくある質問

最後に、生成AIによる作文に関して、多くの人が抱く疑問とその回答をまとめました。

- 生成AIが書いた文章はコピペチェックでバレますか?

- 無料ツールと有料ツールの違いは何ですか?

- 学校の宿題やレポートに使っても問題ありませんか?

これらのQ&Aを参考に、生成AIへの理解をさらに深めましょう。

生成AIが書いた文章はコピペチェックでバレますか?

従来のコピペチェックツールは、既存の文章との一致率を見るものなので、AIが生成したオリジナルの文章に反応することは少ないです。

しかし、近年では文章の不自然さや統計的な特徴から、AIによって生成されたかどうかを判定する高度なツールも登場しています。

また、ツールを使わなくても、文章のぎこちなさや内容の薄さから、人間が読んで「AIが書いたのではないか」と判断する場合も多々あります。

バレるかどうかを気にするよりも、AIをあくまで補助として使い、最終的に自分の言葉で質の高い文章に仕上げることが本質的です。

無料ツールと有料ツールの違いは何ですか?

無料ツールと有料ツールの主な違いは、「生成される文章の品質」「機能の豊富さ」「利用制限の有無」にあります。

有料ツールは、より高性能なAIモデルを搭載していることが多く、自然で精度の高い文章を生成できます。

また、SEOに特化した機能や、特定の業界向けのテンプレートなど、専門的な機能が充実しているのも特徴です。

利用回数や文字数に制限がなく、ストレスフリーで使える点も有料ツールのメリットです。

まずは無料ツールで基本的な使い方に慣れ、より高度な機能や品質が必要になったら有料ツールを検討するのが良いでしょう。

学校の宿題やレポートに使っても問題ありませんか?

学校の宿題やレポートに生成AIを使用できるかどうかは、その学校や教員の指導方針によって異なります。

AIの使用を全面的に禁止している場合もあれば、適切な形での利用を許可している場合もあります。

まずは、所属する教育機関のルールを必ず確認してください。

ルールが不明確な場合でも、AIが生成した文章をそのまま提出することは、剽窃(ひょうせつ)や不正行為とみなされる可能性が非常に高いです。

アイデア出しや構成の検討、誤字脱字のチェックなど、自分の学習を補助する目的で賢く利用することが重要です。

あなたの文章、AIに支配されてない?思考停止を招く「AI作文」の罠と賢い活用術

生成AIで文章を作るのが当たり前になった今、その使い方一つであなたの「考える力」が大きく変わることをご存知でしょうか。実は、無意識のうちにAIに頼りすぎると、誰が書いても同じような、個性のない文章しか生み出せなくなるかもしれません。

スタンフォード大学の研究では、生成AIを繰り返し使うことで、生み出される文章の多様性が失われ、画一的になっていく可能性が指摘されています。しかし、心配は不要です。AIを単なる「作文マシン」ではなく、「思考を深めるパートナー」として使いこなすことで、逆にあなたの文章力や発想力を飛躍的に高めることができます。この記事では、AIに思考を支配される人と、AIを使いこなし賢くなる人の決定的な違いと、今日から実践できる具体的な方法を解説します。

【警告】その文章、AIに「書かされている」かもしれない

「AIが書いた文章は、なんとなく無機質で面白みがない」。そう感じたことはありませんか。これは、AIがインターネット上の膨大な情報から、最も平均的で無難な言葉を選んで文章を組み立てるためです。この「AIっぽさ」に無自覚でいると、次のようなリスクに陥る可能性があります。

- 具体性のない、薄っぺらい文章になる:AIはあなたの個人的な体験や感情を知りません。そのため、誰にでも当てはまるような抽象的な内容になりがちで、読み手の心に響く説得力が欠けてしまいます。

- 紋切り型の表現に頼ってしまう:「〜と言えるでしょう」「〜は重要な要素です」といった、AI特有の回りくどく、断定を避ける表現ばかりになり、文章から躍動感が失われます。

- 思考が画一化していく:AIが提案する「それらしい」答えに満足し、自分自身の頭で「本当にそうか?」「別の視点はないか?」と深く考えることをやめてしまいます。

便利なはずのAIが、気づかぬうちにあなたの思考を浅くし、オリジナリティを奪う「見えない檻」になってしまうのです。

引用元:

スタンフォード大学の研究者たちは、人間と大規模言語モデル(LLM)が相互作用を繰り返すループにおいて、モデルの生成するテキストが時間とともにより均質化し、多様性を失う傾向があることを発見しました。(Murati, M., et al. “The Language Model Feedback Loop: A Study of Human-AI Co-Evolution” 2023年)

【実践】AIを「最強の文章アシスタント」に変える3つの習慣

では、「賢くなる人」はAIとどう付き合っているのでしょうか。彼らはAIの生成物を「完成品」ではなく、あくまで「叩き台」として捉え、そこから人間ならではの価値を加えています。

習慣①:AIの文章に「自分の魂」を吹き込む

AIが生成した文章を、自分の言葉で書き直す作業は必須です。AIが使った硬い接続詞や難しい言葉を、あなたが普段使う自然な言葉に置き換えてみましょう。声に出して読んでみて、リズムが悪い部分や違和感がある部分を徹底的に修正します。この一手間が、文章にあなたらしい個性を与えます。

習慣②:具体的な「体験」という名のスパイスを加える

AIが作った骨格に、あなた自身の具体的なエピソードや体験談を肉付けしていきましょう。例えば、「このサービスは業務効率化に役立ちます」というAIの文章に、「実際に私がこの機能を使った時、今まで3時間かかっていた作業が30分で終わり、感動しました」という体験談を加えるだけで、文章の説得力と独自性は飛躍的に高まります。

習慣③:「なぜ?」を繰り返し、思考を深掘りする

AIの出した答えを鵜呑みにせず、常に追加の質問を投げかける癖をつけましょう。「この部分について、もっと具体的な例を3つ教えて」「なぜその結論になるのか、背景を詳しく説明して」と対話を繰り返すことで、一つのテーマを多角的に捉え、自分自身の理解を深めることができます。AIを、思考を深掘りするための優秀な壁打ち相手として活用するのです。

まとめ

企業はブログ記事やSNS、メルマガといった情報発信や、議事録やプレゼン資料の作成など、日々の業務で多くの文章作成に時間を費やしています。

しかし、実際には「どのAIツールを使えばいいかわからない」「AIが書いたような不自然な文章になってしまわないか」といった理由で、本格的な導入に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事の構成案作成やSNS投稿文の生成、議事録の自動要約やメール文の作成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識や高度なAIスキルがなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のコンテンツ作成や資料作成を劇的に効率化させましょう。