「ChatGPTの有料プランって、料金が高いイメージがあるけど、本当にそれだけの価値があるの?」

「無料プランと有料プランでは、具体的に何が違うのかよくわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの各料金プランの違いを徹底比較し、あなたの目的に最適なプランはどれか、そして月額20ドルの「ChatGPT Plus」は価格に見合う価値があるのかを、具体的な機能やメリット・デメリットを交えながら解説します。

最新の料金体系から、他の生成AIとの比較、開発者向けのAPI料金まで網羅的にご紹介しますので、ChatGPTの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの料金プラン一覧【2025年最新版】

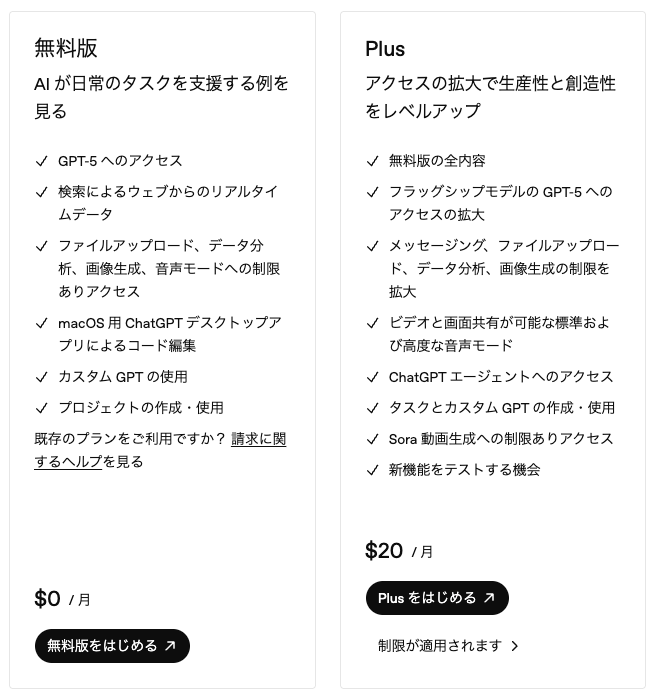

まずは、2025年10月現在のChatGPTの料金プランを見ていきましょう。ChatGPTには、個人向けの無料プランと有料プラン(Plus)、そして組織向けのTeam、Enterpriseプランがあります。

無料プランでできること

ChatGPTの無料プランは、基本的なチャット機能を手軽に試したい方に最適です。アカウントを登録するだけで、すぐに利用を開始できます。

主な機能としては、テキストベースの質疑応答、文章の作成・要約・翻訳、アイデア出し、簡単なプログラミングコードの生成などが挙げられます。最新モデルであるGPT-5にもアクセスできますが、メッセージ数に厳しい制限があり、実用的に使うというよりは「お試し」としての位置づけです。

日常的な調べ物や簡単な文章作成には十分な性能を持っていますが、利用者が多い時間帯には動作が遅くなったり、利用制限がかかったりすることがあります。

ChatGPT Plus(月額20ドル)

個人でChatGPTを本格的に活用したい方におすすめなのが、月額20ドルの「ChatGPT Plus」です。無料プランの機能に加えて、より高性能な最新AIモデル(GPT-5)への優先アクセス権が与えられます。

これにより、無料プランよりも高速で精度の高い回答を得られるだけでなく、利用制限も大幅に緩和されます。さらに、画像生成AI「DALL-E 3」や、高度なデータ分析、Webブラウジング機能、自分だけのカスタムAIを作成できる「GPTs」など、Plus限定の機能が多数利用可能です。業務や学習の効率を飛躍的に高めたい個人ユーザーにとって、非常にコストパフォーマンスの高いプランと言えるでしょう。

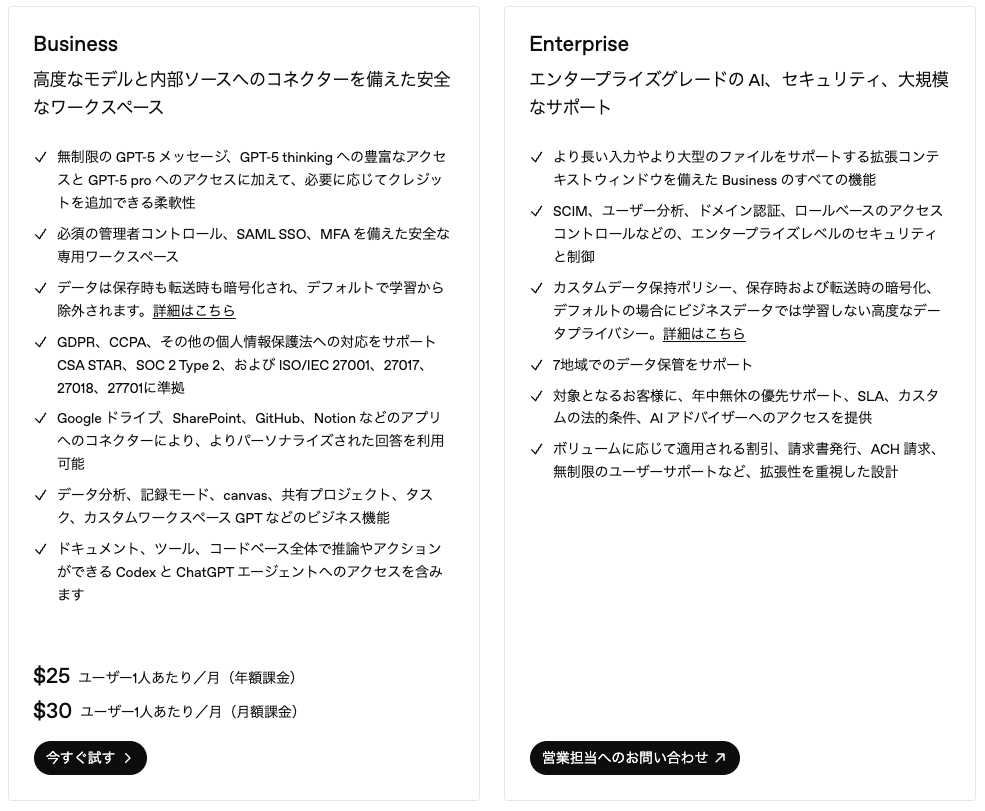

ChatGPT Team(組織向け)

チームや中小企業での利用を想定したプランが「ChatGPT Team」です。料金は月額払いでユーザー1人あたり30ドル、年額払いであれば1人あたり25ドルで利用できます。

ChatGPT Plusの全機能に加え、チームメンバー間で共同で作業できるワークスペースや、作成したGPTsをチーム内だけで安全に共有できる機能が提供されます。また、チームのデータがAIの学習に使用されることはないため、ビジネスでも安心して利用できるセキュリティが確保されています。管理コンソールも提供され、メンバーの利用状況などを一元管理することが可能です。

ChatGPT Enterprise(大企業向け)

より高度なセキュリティと管理機能、そして大規模な利用を求める大企業向けに提供されているのが「ChatGPT Enterprise」です。料金は個別見積もりとなっており、企業のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズされます。

Teamプランの機能に加えて、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス、無制限の利用、より高速なパフォーマンス、そして専任のアカウントサポートなどが提供されます。機密情報を扱う大企業が、組織全体で安全かつ大規模にChatGPTを活用するための最上位プランです。

各プランの詳細や機能の比較、利用開始は公式ページをご覧ください。https://chatgpt.com/ja-JP/pricing

【結論】ChatGPTは高い?価格に見合う価値があるかを判断する8つの違い

月額20ドルのChatGPT Plusは、決して安い金額ではありません。しかし、無料プランとの間には、価格以上の価値を生み出す明確な違いが存在します。ここでは、その価値を判断するための8つのポイントを解説します。

1. 回答の精度とスピード(搭載モデルの違い)

最も大きな違いは、利用できるAIモデルの性能です。

有料プランでは、常に最新かつ最も高性能なモデル(現在はGPT-5)に優先的にアクセスできます。これにより、無料プランで利用できるモデルに比べて、より複雑な指示を理解し、文脈に沿った自然で精度の高い回答を、より高速に生成することが可能です。専門的な調査や高度な文章作成など、質とスピードが求められる場面でその差は歴然とします。

2. 利用制限(メッセージ数・文字数)

無料プランでは、一定時間内に送信できるメッセージ数に制限があります。

特に利用者が多い時間帯には、制限が厳しくなり、作業が中断されることも少なくありません。一方、有料のPlusプランではこの制限が大幅に緩和され、ストレスなく対話を続けることができます。また、一度に入力・出力できる文字数(トークン数)の上限も大きいため、長文のレポート作成や詳細なデータ分析など、より大規模なタスクにも対応可能です。

3. 最新機能への優先アクセス

OpenAIは常に新しい機能を開発しており、有料プランのユーザーはそれらの新機能を一般公開前に優先的に利用できます。

例えば、より高性能な検索機能や、アプリやサイトをその場で作成・編集できる「Canvas」機能など、生産性をさらに向上させるツールがいち早く提供されます。常に最先端の技術を活用できる点は、大きなアドバンテージと言えるでしょう。

4. 画像生成(DALL-E 3)の利用

有料プランでは、テキストから画像を生成できるAI「DALL-E 3」を無制限に利用できます。

無料プランでも回数制限付きで利用可能ですが、有料プランであれば、プレゼン資料の挿絵、ブログのアイキャッチ画像、SNS投稿用のビジュアルなどを、必要なだけ自由に作成できます。アイデアを視覚化する強力なツールが使い放題になるのは、クリエイティブな作業を行う上で非常に魅力的です。

こちらはDALL-E3の使い方について活用事例を交えながら解説した記事です。合わせてご覧ください。

5. データ分析・グラフ作成機能の利用

有料プランに搭載されている「Advanced Data Analysis」機能は、ChatGPTの大きな強みの一つです。

ExcelやCSVなどのファイルをアップロードするだけで、データの集計、分析、可視化(グラフ作成)などを対話形式で実行できます。

これまで専門的な知識やソフトウェアが必要だったデータ分析作業を、自然言語で指示するだけで行えるため、ビジネスにおける意思決定の迅速化や、新たなインサイトの発見に大きく貢献します。

6. GPTs(独自チャットボット)の作成・利用

GPTsは、特定の目的やタスクに合わせてカスタマイズした自分だけのChatGPTを作成できる機能で、有料プランユーザーのみが利用できます。

プログラミングの知識は不要で、「特定の会社の社内ルールに詳しいチャットボット」や「自分のブログ記事のスタイルを学習した文章作成アシスタント」などを簡単につくることが可能です。作成したGPTsは自分で使うだけでなく、他のユーザーと共有したり、GPT Storeで公開したりすることもできます。

7. Webブラウジング機能

有料プランでは、ChatGPTがリアルタイムでインターネット上の情報を検索し、その内容を回答に反映させることができます。

これにより、最新のニュースやイベント、特定のウェブサイトの情報に基づいた回答を生成することが可能になります。無料プランのモデルは学習データが特定の時点までのものであるのに対し、常に最新の情報にアクセスできる点は、情報の鮮度が重要なリサーチや記事作成において非常に有利です。

8. セキュリティとデータ保護

TeamプランやEnterpriseプランといった法人向けプランでは、入力したデータがAIの学習に利用されないことが保証されています。

提供されたデータは非公開として扱われ、安全に保護されます。当社のモデルの学習に使用されることはありません。すべてのデータが暗号化されます。SSO、多要素認証に加えて、GDPR、CCPA、その他のプライバシー法にも対応しているため、安心してビジネスに導入できます。

引用元:ChatGPT Business

これにより、企業の機密情報や個人情報を含む内容でも、情報漏洩のリスクを懸念することなく安全に利用できます。無料プランや個人のPlusプランでも設定で学習をオフにできますが、組織として利用する場合には、より厳格なデータ保護と管理機能が提供される法人向けプランが不可欠です。

それでも高い?有料版(ChatGPT Plus)のメリット・デメリット

ここまで無料プランとの違いを見てきましたが、改めて有料版(ChatGPT Plus)のメリットとデメリットを整理してみましょう。

メリット:業務効率や学習効率が飛躍的に向上する

ChatGPT Plusの最大のメリットは、その高い性能と多機能性によって、仕事や学習の生産性を劇的に向上させられる点にあります。

例えば、リサーチにかかる時間を大幅に短縮したり、質の高いレポートやメール文を瞬時に作成したり、複雑なデータを分析してインサイトを得たりと、これまで時間のかかっていた作業を効率化できます。また、新しいスキルを学ぶ際の学習アシスタントとしても非常に優秀で、難しい概念を分かりやすく説明させたり、プログラミングコードのデバッグを手伝わせたりと、その活用範囲は無限大です。月額20ドルというコストは、これらの効率化によって得られる時間や成果を考えれば、十分に回収可能と言えるでしょう。

デメリット:月額料金がかかる、使いこなせない可能性がある

一方、デメリットとしては、当然ながら月額20ドル(日本円で約3,000円前後)の固定費がかかる点が挙げられます。

利用頻度が低い場合や、基本的なチャット機能で十分な方にとっては、コストパフォーマンスが悪く感じられるかもしれません。

また、多機能であるがゆえに、全ての機能を十分に使いこなせない可能性もあります。特にデータ分析やGPTs作成などの高度な機能は、ある程度の慣れや工夫が必要です。せっかく有料プランに登録したのに、宝の持ち腐れになってしまっては意味がありません。

【目的別】あなたに最適なChatGPT料金プランの選び方

ここまで解説してきた内容を踏まえ、あなたの目的別に最適なプランをご紹介します。

まずはお試しで使いたい人 → 無料プラン

「生成AIがどんなものか体験してみたい」「日常的な簡単な調べ物や文章作成に使えれば十分」という方は、まずは無料プランから始めるのがおすすめです。

アカウント登録だけで、すぐにChatGPTの基本的な機能を試すことができます。利用制限はありますが、その能力を体感するには十分でしょう。

個人で仕事や学習に活用したい人 → Plusプラン

「仕事の資料作成やデータ分析を効率化したい」「プログラミングや語学の学習に役立てたい」といった、個人で本格的にChatGPTを活用したい方には、Plusプランが最適です。

月額20ドルで、より高精度な回答、高速なレスポンス、そしてデータ分析やGPTsといったパワフルな機能が手に入り、生産性を大きく向上させることができます。

チームや組織で安全に利用したい人 → Teamプラン以上

複数人のチームでChatGPTを導入し、業務利用を検討している場合は、Teamプラン以上の選択が必須となります。

チーム用の管理機能や、セキュリティの強化により、情報漏洩のリスクを抑えながら、チーム全体の生産性を向上させることが可能です。特に、企業の機密情報などを扱う可能性がある場合は、データがAIの学習に使われないTeamプランやEnterpriseプランが推奨されます。

ChatGPTの始め方と有料プランへのアップグレード方法

ここでは、ChatGPTのアカウント登録から、有料プランへのアップグレード手順までを解説します。

ChatGPTのアカウント登録手順

- 公式サイトにアクセス: まずはChatGPTの公式サイトにアクセスし、「Sign up」をクリックします。

- アカウント作成: メールアドレスを入力するか、Google、Microsoft、Appleのアカウントで登録を進めます。

- 情報入力: 氏名や生年月日などの基本情報を入力します。

- 電話番号認証: SMSで送られてくる認証コードを入力すれば、登録は完了です。

有料プラン(Plus)へのアップグレード手順

- ログイン: 登録したアカウントでChatGPTにログインします。

- プラン選択: 画面の左下、もしくはメニュー内にある「Upgrade plan」や「Upgrade to Plus」といったボタンをクリックします。

- 支払い情報入力: Plusプランを選択し、クレジットカード情報を入力する画面に進みます。

- 申し込み: カード情報、氏名、請求先住所などを入力し、「申し込む」ボタンをクリックすればアップグレードは完了です。すぐにPlusプランの機能が利用可能になります。

支払い方法の種類

現在、ChatGPTの有料プランの支払い方法は、基本的にクレジットカード(Visa, MasterCard, American Expressなど)のみとなっています。

一部の地域やデバイスでは、Apple PayやGoogle Payも利用できる場合がありますが、デビットカードや銀行振込には対応していません。

ChatGPTは他のAIと比べて高い?主要な生成AIと料金を比較

ChatGPTの料金が高いか安いかを判断するためには、他の競合サービスとの比較も重要です。ここでは、代表的な生成AIであるGoogleの「Gemini」とAnthropicの「Claude」との料金や機能を比較します。

Google Geminiとの料金・機能比較

GoogleのGeminiには、無料版と有料版の「Gemini Advanced」があります。Gemini Advancedは、Google OneのAIプレミアムプラン(月額2,900円)に含まれており、より高性能なモデルが利用可能です。

ChatGPT Plus(月額20ドル)と比較すると、料金はほぼ同等です。機能面では、GeminiはGoogleの各種サービス(Gmail, ドキュメント, スプレッドシートなど)との連携に強みがあります。一方、ChatGPTはデータ分析やGPTs作成など、より専門的でカスタマイズ性の高い機能に優れていると言えるでしょう。どちらを選ぶかは、普段利用しているエコシステムや、AIに求める機能によって変わってきます。

詳細な価格や導入方法については、公式サイトをご覧ください。https://gemini.google/subscriptions/

Anthropic Claudeとの料金・機能比較

Anthropicが開発するClaudeにも、無料版と有料版の「Claude Pro」(月額20ドル)があります。

Claudeの最大の特徴は、一度に扱えるテキスト量が非常に多い点です。数十万トークンという、長大なドキュメントや書籍一冊分に相当する量のテキストを読み込ませて、要約や分析を行うことができます。

料金はChatGPT Plusと同額ですが、大量のテキストを扱う必要がある研究者やライターにとっては、Claudeの方が適している場合があります。一方で、画像生成やWebブラウジングなど、多機能性という点ではChatGPTに軍配が上がります。

詳細な価格や導入方法については、公式サイトをご覧ください。https://www.claude.com/pricing

【開発者向け】ChatGPT APIの料金は高い?モデル別の料金体系

自社のサービスやアプリケーションにChatGPTの機能を組み込みたい開発者向けに、OpenAIはAPIを提供しています。APIの料金は、月額固定ではなく、使用した分だけ支払う「従量課金制」です。

API料金の仕組み(トークンとは?)

APIの料金は、「トークン」という単位で計算されます。トークンとは、テキストを処理するための最小単位で、おおよそ英語では1単語、日本語では1文字が1〜2トークンに相当します。

料金は、APIに送信するテキスト(入力トークン)と、APIから返ってくるテキスト(出力トークン)の両方に対して、100万トークンあたりの単価で課金されます。この単価は、利用するAIモデルの性能によって異なります。

主要モデルごとのAPI料金一覧

APIで利用できるモデルには、非常に高速で安価なものから、高精度で高価なものまで様々な種類があります。

例えば、最新・最高性能モデルである「GPT-5」は高価ですが、少し前の世代のモデルや、特定のタスクに特化した軽量モデルは、比較的安価に利用できます。

開発者は、アプリケーションの要件(コスト、速度、精度)に応じて、最適なモデルを選択する必要があります。料金体系は頻繁に更新されるため、利用する際は必ず公式サイトで最新の価格を確認することが重要です。

ChatGPTの料金に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの料金に関するよくある質問にお答えします。

有料プランの料金は日割り計算されますか?

いいえ、有料プランの料金は日割り計算されません。

月の途中で契約した場合でも、1ヶ月分の料金が発生します。同様に、月の途中で解約しても、その月の料金は満額請求され、請求期間の最終日までサービスを利用できます。

途中で解約した場合、返金はありますか?

原則として、一度支払ったサブスクリプション料金の返金はありません。

途中で解約手続きを行った場合、次の請求日までは有料プランの機能を使い続けることができ、次の請求日から料金は発生しなくなります。

支払い方法には何がありますか?

前述の通り、主な支払い方法はクレジットカードです。Visa、MasterCard、JCB、American Expressなどの主要な国際ブランドに対応しています。

法人向けプランでは、請求書払いに対応している場合もありますので、個別にお問い合わせください。

領収書は発行できますか?

はい、発行できます。

ChatGPTにログイン後、アカウント設定の「Manage my subscription」から支払い履歴にアクセスし、過去の請求書(インボイス)をダウンロードすることができます。経費精算などで必要な場合は、こちらから入手してください。

無料プランでも情報漏洩のリスクはありますか?

はい、リスクはゼロではありません。

無料プランや個人向けのPlusプランでは、入力したデータがAIの品質向上のために利用される可能性があります(設定でオプトアウト可能)。機密情報や個人情報を入力すると、意図せず他のユーザーへの回答に利用されてしまう可能性が否定できません。ビジネスで利用する場合は、入力データが学習に使われないことが保証されているTeamプランやEnterpriseプランの利用を強く推奨します。また、パスワードの使い回しを避けるなど、基本的なアカウント管理も重要です。

あなたはどっち?ChatGPTの「無料」で満足する人と「月額20ドル」で未来に投資する人の境界線

ChatGPTを無料で使っているあなた、その先に「見えない壁」があることに気づいていますか?もちろん、無料プランは優秀です。しかし、仕事や学習で一歩先を行く人たちは、すでにその壁を越えています。最新の研究によれば、高度なAIツールを使いこなす人と、そうでない人の間には、生産性において無視できないほどの差が生まれ始めています。この記事では、無料プランの限界と、月額20ドルが単なる出費ではなく、あなたの時間とスキルを飛躍させる「投資」である理由を、具体的な機能と共にご紹介します。

「無料プラン」という名の見えない壁

「調べ物ができれば十分」「文章が作れれば問題ない」——。そう考えているなら、少し注意が必要です。無料プランには、便利な反面、あなたの成長を妨げるかもしれない「見えない壁」が存在します。

- 利用制限の壁:利用者が多い時間帯に動作が遅くなったり、メッセージ数の上限に達して作業が中断したりする。集中力が途切れる原因になります。

- 性能の壁:利用できるモデルは最新ではありません。より複雑でニュアンスの絡むタスクでは、有料プランの最新モデルに比べて精度が落ち、手直しに余計な時間がかかります。

- 機能の壁:データ分析やグラフ作成、自分専用のAIを作る「GPTs」といった、業務を根底から変えるほどの強力な機能は利用できません。

これらの壁は、気づかぬうちにあなたの作業効率を下げ、新しいスキルを習得する機会を奪っている可能性があるのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の調査によると、高度なデータ分析やマルチモーダル機能(画像生成など)を備えた生成AIを活用するナレッジワーカーは、基本的なテキスト生成機能のみを使用するワーカーと比較して、複雑な情報処理タスクの完了時間が平均で35%短縮され、成果物の品質評価も25%向上したことが示されています。(Li, J., et al. “The Productivity Gap in Generative AI Adoption: A Study of Knowledge Workers.” Stanford HAI, 2024年)

月額20ドルは「時間とスキルを買う」ための投資

では、有料プラン(ChatGPT Plus)ユーザーは、その料金で何を得ているのでしょうか。それは単なる機能の追加ではありません。彼らは「時間」と「未来のスキル」を手に入れているのです。

- 最強の「分析アシスタント」を雇う:

有料プランの「Advanced Data Analysis」機能を使えば、Excelファイルをアップロードして「このデータから売上の傾向を分析してグラフ化して」と頼むだけで、専門家のような分析結果が一瞬で得られます。データ分析スキルを学ぶ時間をショートカットし、すぐにビジネスの意思決定に活かせます。 - 自分だけの「専門秘書チーム」を作る:

「GPTs」機能を使えば、「会社の経費精算ルールに詳しいAI」「業界の最新ニュースを要約してくれるAI」など、あなたの業務に特化したAIを無限に作成できます。面倒な定型業務をAI秘書に任せることで、あなたはより創造的な仕事に集中できます。 - アイデアを「形にする」時間を手に入れる:

テキストから画像を生成する「DALL-E 3」があれば、企画書の挿絵やプレゼン資料のイメージ画像を数秒で作成できます。これまで画像探しや外注にかけていた時間を、アイデアを練る時間に変えることができます。

月額20ドルは、これらの強力なツールを駆使してライバルより一歩先へ進むための、最もコストパフォーマンスの高い自己投資と言えるでしょう。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。