「ChatGPTでエラーが出たけど、どこに問い合わせればいいの?」

「公式サイトを探しても、問い合わせ先がすぐに見つからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPT(OpenAI)への公式な問い合わせ方法から、問い合わせる前に自分で試せるトラブルシューティング、よりスムーズに問題を解決するためのコツまでを網羅的に解説しました。

いざという時に慌てないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

【結論】ChatGPT(OpenAI)への公式な問い合わせ方法

ここからは、ChatGPTへの公式な問い合わせ方法を具体的に紹介します。

現在、OpenAIが公式に用意している窓口は以下の通りです。

- 方法1:ヘルプセンターから問い合わせる(基本)

- 方法2:チャットサポートを利用する(有料プラン限定)

- 注意:電話での問い合わせ窓口はありません

それぞれの方法について、1つずつ順に解説します。

方法1:ヘルプセンターから問い合わせる(基本)

最も基本的な問い合わせ方法が、OpenAIのヘルプセンターを利用することです。

無料ユーザー、有料ユーザー問わず、誰でも利用できます。

問い合わせの手順は、まずOpenAIのヘルプセンターにアクセスし、画面右下にある吹き出しのアイコンをクリックします。

表示されたチャットウィンドウで「Messages」タブを選び、「Send us a message」から質問を送信します。

アカウントに関する問題や技術的なバグの報告、支払いに関する質問など、幅広い内容に対応しています。

ただし、返信には数営業日かかる場合があるため、急ぎの問題解決には向いていない可能性があります。

質問を送る際は、何に困っているのか、どのような状況なのかを具体的に記述することが、スムーズな解決への近道となります。

こちらはOpenAIの公式ヘルプセンターです。問い合わせる前に、まずはよくある質問(FAQ)で同様の問題が報告されていないか確認することをおすすめします。 https://help.openai.com/

方法2:チャットサポートを利用する(有料プラン限定)

ChatGPT Plusなどの有料プランに登録しているユーザーは、リアルタイムでのチャットサポートを利用できます。

この方法は、ヘルプセンター経由よりも迅速な対応が期待できる点が大きなメリットです。

利用方法は、ヘルプセンターにログインした状態で表示されるチャットアイコンから、担当者と直接チャットを開始します。

込み入った問題や、すぐに解決したいトラブルが発生した際に非常に心強いサポート体制です。

ただし、サポートが対応している時間帯は限られている可能性があります。

もしアイコンが表示されない、またはリアルタイムでの返信がない場合は、時間をおいて再度試すか、前述のメッセージ送信機能を利用することになります。

有料プランならではの特典なので、契約している方は積極的に活用しましょう。

注意:電話での問い合わせ窓口はありません

非常に重要な点として、2025年10月現在、OpenAIは公式な電話での問い合わせ窓口を設けていません。

インターネット上で見かけるサポートを謳う電話番号は、公式とは無関係の業者である可能性が極めて高いです。

詐欺などのトラブルに巻き込まれる危険性があるため、絶対に連絡しないようにしてください。

ChatGPTに関する公式なサポートは、OpenAIの公式サイト内にあるヘルプセンターを通じてのみ提供されています。

万が一、電話でのサポートを案内された場合は、フィッシング詐欺などを疑い、安易に個人情報などを伝えないよう十分に注意が必要です。

問い合わせる前に!よくある問題と自分でできる解決策

ChatGPTへの問い合わせが必要だと感じても、実は簡単な操作で自己解決できるケースは少なくありません。

サポートの返信を待つ時間を節約するためにも、まずはここで紹介する一般的な解決策を試してみましょう。

- ログインできない・パスワードを忘れた場合

- 「Something went wrong」などのエラーが表示される場合

- 回答が生成されない・途中で止まる場合

- 支払い・請求に関するトラブルの場合

これらのよくある問題と対処法について、順に解説します。

ログインできない・パスワードを忘れた場合

ChatGPTにログインできない場合、まずは入力したメールアドレスとパスワードに誤りがないか再確認しましょう。

特に、大文字と小文字の区別や不要なスペースの混入に注意が必要です。

パスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画面にある「Forgot password?」のリンクから再設定手続きを行えます。

登録したメールアドレス宛に再設定用のメールが届くので、指示に従って新しいパスワードを設定してください。

また、GoogleやMicrosoft、Appleのアカウントで登録している場合は、そちらのログイン情報で試してみましょう。

ブラウザのキャッシュやCookieが原因でログインできないこともあるため、一度それらを削除してから再度試すのも有効な手段です。

OpenAIの公式ヘルプセンターでも、ログインできない場合の対処法が画像付きで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/7426629-why-cant-i-log-in-to-chatgpt

「Something went wrong」などのエラーが表示される場合

このエラーの主な原因は、OpenAIのサーバーが混み合っているか、一時的なシステム障害が発生していることです。

「Something went wrong」や「An error occurred」といったエラーメッセージは、多くのユーザーが経験する一般的なものです。

この場合、ユーザー側でできることは限られています。

まずは慌てずに数分から数時間ほど時間をおいてから、再度アクセスを試みてください。

ブラウザのページを再読み込み(リロード)する、一度ログアウトしてから再ログインする、といった簡単な操作で解決することもよくあります。

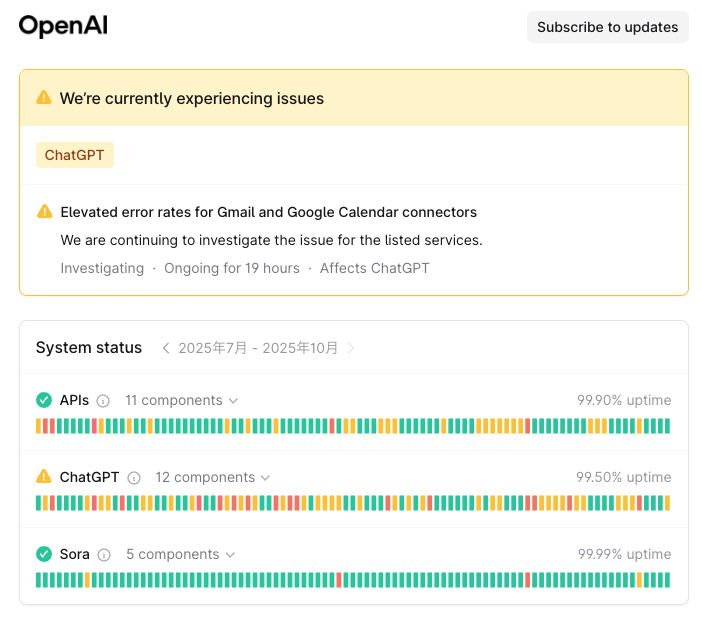

また、OpenAIはシステムの稼働状況を公開する「Status」ページを用意しています。

広範囲な障害が発生している場合は、こちらに情報が掲載されるため、確認してみるのも良いでしょう。

こちらがOpenAIのサーバー稼働状況を公開している公式「Status」ページです。広範囲な障害が発生していないか、まずはこちらで確認するのが効率的です。https://status.openai.com/

回答が生成されない・途中で止まる場合

プロンプト(指示文)を入力してもChatGPTからの回答が始まらなかったり、文章の途中で生成が止まってしまったりするケースもあります。これは、入力した指示が長すぎたり、複雑すぎたりして、ChatGPTが処理しきれなくなっている場合に起こりがちです。

まずは、質問の内容をよりシンプルで短い文章にしてみましょう。

一度にたくさんのことを要求するのではなく、タスクを複数に分割して、一つずつ質問することも有効です。

回答が途中で止まってしまった場合は、多くの場合、入力欄の下に「Continue generating(生成を続ける)」といったボタンが表示されます。

これをクリックすれば、続きの文章を生成してくれます。

それでも解決しない場合は、新しいチャットを開始して、同じ質問を再度投げかけてみることをお勧めします。

支払い・請求に関するトラブルの場合

有料プランの支払い方法や請求内容に関するトラブルは、まずアカウントの管理画面から確認しましょう。

OpenAIの公式サイトにログインし、「My Plan」や「Billing」のセクションにアクセスします。

ここでは、現在登録されているクレジットカード情報や、過去の請求履歴を詳細に確認できます。

支払いが失敗している場合は、カードの有効期限が切れていないか、利用限度額に達していないかなどを確認し、必要であればカード情報を更新してください。

もし身に覚えのない請求や二重請求が疑われる場合も、まずは請求履歴をよく確認し、事実関係を把握することが重要です。

その上で解決しない問題については、ヘルプセンターを通じて支払い担当の部署に問い合わせるのが最も確実な方法です。

支払いに関する問題の具体的な解決手順について、公式ヘルプセンターで詳しく案内されています。カード情報の更新方法などもこちらで確認できます。 https://help.openai.com/en/articles/7232934-how-do-i-resolve-a-billing-issue

ChatGPTへスムーズに問い合わせるための3つのコツ

問題が自己解決できず、いざChatGPTへ問い合わせるとなった際に、少しでも早く的確な回答を得るためのコツがあります。

以下の3つのポイントを意識するだけで、問題解決までの時間が大きく短縮される可能性があります。

- コツ1:翻訳ツールを使って英語で質問を作成する

- コツ2:問題が起きている画面のスクリーンショットを添付する

- コツ3:APIや法人利用など、専門の窓口を正しく選ぶ

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

コツ1:翻訳ツールを使って英語で質問を作成する

OpenAIのサポートチームは、基本的に英語でのコミュニケーションが中心です。

もちろん日本語での問い合わせも可能ですが、回答までに時間がかかったり、翻訳の過程で意図が正確に伝わらなかったりする可能性があります。

そこで推奨されるのが、翻訳ツールを活用して質問文を英語で作成することです。

DeepLやGoogle翻訳などの高精度なツールを使えば、伝えたい内容を自然な英語に変換できます。

「いつから」「どのような状況で」「何を試したか」などを簡潔にまとめた日本語を作成し、それを翻訳して送ることで、サポート担当者が状況を素早く理解し、的確な対応をしやすくなります。

コツ2:問題が起きている画面のスクリーンショットを添付する

エラーメッセージが表示されている、画面の表示が崩れているなど、視覚的に問題がわかる場合は、その画面のスクリーンショットを撮影して問い合わせ時に添付することが非常に有効です。

文章だけで状況を説明しようとすると、どうしても長くなりがちで、伝えるべき情報が漏れてしまうこともあります。

一枚の画像があれば、サポート担当者は問題の状況を一目で正確に把握でき、原因の特定が格段に早まります。

特に、エラーコードや特有のメッセージが表示されている場合は、その部分がはっきりと写るように撮影しましょう。

ただし、スクリーンショットにパスワードや個人情報などの機密情報が写り込まないよう、事前に確認・加工する配慮も忘れないようにしてください。

コツ3:APIや法人利用など、専門の窓口を正しく選ぶ

あなたの問題は、一般的なChatGPTの利用に関するものでしょうか、それとも開発者向けのAPI利用に関する技術的なものでしょうか。

OpenAIは、問い合わせ内容に応じて複数の窓口を設けています。

例えば、APIの利用に関する技術的な質問や不具合報告は、開発者向けのフォーラムや専用のサポートフォームが用意されています。

また、ChatGPT Enterpriseのような法人向けプランを検討している場合は、営業担当への問い合わせフォームが別途存在します。

一般的なChatGPTのヘルプセンターに専門的な質問を送っても、担当外として回答が遅れたり、たらい回しにされたりする可能性があります。

自分の問い合わせ内容に最も適した窓口はどこか、公式サイトで一度確認してから連絡することで、より専門的な知識を持つ担当者に直接つながり、迅速な問題解決が期待できます。

こちらはChatGPTの法人向けプランを検討している方向けの、営業担当への公式問い合わせフォームです。API利用やセキュリティに関する相談もこちらから行えます。 https://openai.com/contact-sales/

【応用編】ChatGPTを「問い合わせ対応業務」に活用する方法

ChatGPTは、こちらから問題を問い合わせるだけでなく、逆に自社の「問い合わせ対応業務」を効率化・自動化するための強力なツールとしても活用できます。

ここでは、その具体的な活用方法をいくつかご紹介します。

- 社内ヘルプデスクをAIで自動化する

- 顧客からの定型的な質問に自動で回答する

- 問い合わせ内容の要約や分類を効率化する

これらの活用法を知ることで、社内の生産性向上や顧客満足度の向上につなげられるでしょう。

社内ヘルプデスクをAIで自動化する

多くの企業では、総務や情報システム部門が社員からの様々な問い合わせに対応しています。

「経費精算の締め日はいつ?」「社内Wi-Fiのパスワードは?」といった定型的な質問に、担当者が毎回時間を割いて対応するのは非効率です。

こうした業務は、ChatGPTの得意分野です。

社内規定や業務マニュアル、過去のQ&Aといった情報をChatGPTに学習させることで、社員専用のAIチャットボットを構築できます。

社員はチャットボットに質問するだけで必要な情報を24時間いつでも入手でき、担当者はより専門的な業務に集中できるようになります。

これにより、組織全体の生産性向上が期待できます。

顧客からの定型的な質問に自動で回答する

企業のウェブサイトやECサイトには、顧客から日々多くの問い合わせが寄せられます。

「営業時間は何時ですか?」「送料はいくらですか?」「返品はできますか?」といった、よくある質問への対応を自動化することで、カスタマーサポートチームの負担を大幅に軽減できます。

自社の製品情報やFAQを学習させたChatGPTをウェブサイトに組み込み、AIチャットボットとして顧客対応を任せるのです。

顧客は電話をかけたりメールを送ったりする手間なく、その場で疑問を解決できるため、顧客満足度の向上に直結します。

GPT-5のような最新のAIモデルを活用すれば、より人間らしく、文脈を理解した柔軟な回答が可能になります。

問い合わせ内容の要約や分類を効率化する

サポートセンターには、メールやチャットで毎日膨大な量の問い合わせが届きます。

担当者がそのすべてに目を通し、内容を把握して対応の優先順位を決めるのは大変な作業です。

このプロセスもChatGPTで効率化できます。

届いた問い合わせのテキストをChatGPTに入力するだけで、長い文章を瞬時に要約したり、「料金に関する質問」「技術的な不具合」「新機能への要望」といったカテゴリへ自動で分類させたりすることが可能です。

これにより、対応すべき緊急性の高い問題や、顧客が抱える共通の課題を素早く可視化できます。

データを分析することで、製品やサービスの改善に繋がる貴重なインサイトを得ることにも役立ちます。

問い合わせ対応業務に限らず、ChatGPTを使った業務活用全般についてまとめた決定版ガイドです。 合わせてご覧ください。

ChatGPTを問い合わせ業務に導入するメリットと注意点

ChatGPTを問い合わせ業務に導入することは、大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

しかし、そのメリットを最大限に活かし、リスクを回避するためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

- メリット:コスト削減と顧客満足度の向上

- メリット:24時間365日の対応が可能になる

- 注意点:個人情報や機密情報を入力しない

- 注意点:AIが生成した回答は必ず人間が確認する

ここでは、導入のメリットと注意点の両側面から詳しく解説します。

メリット:コスト削減と顧客満足度の向上

問い合わせ対応をAIで自動化する最大のメリットの一つは、人件費の削減です。

これまで人間のオペレーターが対応していた定型的な質問をAIに任せることで、より少ない人数でサポートデスクを運営できるようになります。

同時に、顧客満足度の向上も期待できます。

顧客は、電話が繋がるのを待ったり、メールの返信を待ったりすることなく、チャットボットを通じて24時間いつでも即座に回答を得られます。

待ち時間というストレスから解放されることは、顧客体験を大きく向上させ、企業のブランドイメージアップにも貢献するでしょう。

メリット:24時間365日の対応が可能になる

人間のオペレーターによるサポートには、どうしても営業時間の制約があります。しかし、AIチャットボットにはその制約がありません。

深夜でも早朝でも、休日でも、顧客が疑問を持ったその瞬間に対応が可能です。

これにより、顧客が時間帯を気にすることなく製品を購入したり、サービスを利用したりできるようになり、機会損失を防ぐことができます。

いつでもサポートが受けられるという安心感は、顧客ロイヤルティを高める上でも重要な要素となります。

グローバルに事業を展開する企業にとっては、時差を気にせず全世界の顧客に対応できる点も大きな利点です。

注意点:個人情報や機密情報を入力しない

ChatGPTを業務利用する上で、最も注意すべき点が情報セキュリティです。

特に、顧客からの問い合わせ対応に利用する場合、顧客の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報といった個人情報を絶対に入力してはいけません。

標準のChatGPTでは、入力されたデータがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩のリスクを完全に排除することはできません。

同様に、社外秘の技術情報や経営戦略などの機密情報を入力することも厳禁です。

セキュリティを確保して安全に利用するためには、「ChatSense」のような、入力データがAIの学習に使われないことを保証する法人向けサービスの利用が不可欠です。

注意点:AIが生成した回答は必ず人間が確認する

ChatGPTは非常に高性能ですが、万能ではありません。時には、事実と異なる情報や、文脈に合わない不適切な回答を生成してしまう「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象が起こることがあります。

AIが生成した誤った情報をそのまま顧客に伝えてしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。

そのため、特に顧客向けの回答にChatGPTを利用する場合は、AIが生成した回答案を公開する前に、必ず人間の目でその内容が正確かつ適切であるかを確認するワークフローを構築することが極めて重要です。

AIはあくまでアシスタントと位置づけ、最終的な責任は人間が持つという意識が不可欠です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

ChatGPTの問い合わせに関するよくある質問

最後に、ChatGPTへの問い合わせに関して、ユーザーから多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

問い合わせる前の最終確認として、ぜひ参考にしてください。

- 問い合わせは日本語でも大丈夫ですか?

- 問い合わせてから返信が来るまでどれくらいかかりますか?

- 無料ユーザーでも問い合わせできますか?

問い合わせは日本語でも大丈夫ですか?

はい、日本語で問い合わせることは可能です。

OpenAIのヘルプセンターは多言語に対応しており、日本語でメッセージを送信できます。

ただし、前述の通り、サポートチームの主体は英語話者であるため、英語で問い合わせた場合に比べて返信に時間がかかることがあります。

また、機械翻訳を介してコミュニケーションが行われる可能性もあり、細かなニュアンスが伝わりにくい場合も考えられます。

より迅速で的確な回答を期待する場合は、翻訳ツールなどを活用して英語で問い合わせることをお勧めします。

問い合わせてから返信が来るまでどれくらいかかりますか?

返信までにかかる時間は、問い合わせ内容の複雑さや、サポートセンターの混雑状況によって大きく変動するため、一概には言えません。

一般的には、数営業日以内には何らかの返信があることが多いようです。

簡単な質問であれば比較的早く回答が得られる可能性がありますが、技術的な調査が必要な複雑な問題の場合は、さらに時間がかかることもあります。

有料プランユーザー向けのチャットサポートであれば、より迅速な対応が期待できます。

急を要する問題でない限りは、気長に返信を待つ心構えが必要です。

無料ユーザーでも問い合わせできますか?

はい、無料プランを利用しているユーザーでも、OpenAIのヘルプセンターを通じて問い合わせを行うことが可能です。

アカウントを持っていない方でも、ヘルプセンターのフォームからメッセージを送ることができます。

ただし、サポートの優先順位としては、ChatGPT PlusやEnterpriseといった有料プランのユーザーが高くなる傾向があります。

また、無料ユーザーは、有料プラン限定で提供されているリアルタイムのチャットサポート機能を利用することはできません。

基本的なサポートは受けられますが、有料プランと比較すると対応の迅速さには差がある点を理解しておきましょう。

この記事で解説した内容も含め、OpenAIへの連絡方法全般について公式ドキュメントにまとめられています。こちらも合わせてご確認ください。 https://help.openai.com/en/articles/6614161-how-can-i-contact-support

ChatGPTは思考の「外部委託」?賢く使う人と思考停止する人の境界線

ChatGPTを日常的に利用しているあなたは、その使い方で自身の思考力を本当に高められているでしょうか。実は、その活用法を一つ間違えると、私たちの脳は徐々に思考を“サボる”ようになってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)で行われた研究が、その危険性を示唆しています。しかし、心配は無用です。東京大学をはじめとする研究機関では、ChatGPTを「思考を活性化させるためのツール」として駆使し、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止に陥る人」と「より賢くなる人」の決定的な違いを、最新の研究知見と具体的なテクニックを交えて解説します。

【警告】ChatGPTはあなたの思考力を奪う可能性がある

「ChatGPTに頼めば、自分で考えなくても済む」という考えは、危険な兆候かもしれません。MITの研究によれば、ChatGPTの支援を受けて文章を作成した人は、自力で取り組んだ人に比べて脳の認知活動が大幅に低下する傾向が見られました。これは、思考そのものをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きていることを意味します。この状態が習慣化すると、以下のようなリスクが考えられます。

- 批判的思考力の低下:AIが生成した答えを無条件に受け入れ、「本当に正しいのか?」と吟味する力が衰える。

- 知識の定着不足:簡単に入手した情報は、脳に記憶として残りにくい。

- 創造性の枯渇:脳が自らアイデアを生み出すことをやめ、「省エネモード」に慣れてしまう。

便利なツールに依存するうち、知らず知らずのうちに、本来私たちが持つべき「考える力」が蝕まれていく可能性があるのです。

引用元:

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者らは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響を調査しました。その結果、LLMを執筆支援に用いた場合、人間の脳における認知活動が著しく減少することが示されました。(Shi, P., Lifshitz, M., et al. “The Effects of Large Language Models on Scientific Writing” 2023年など)

【実践】AIを「思考のトレーニングジム」に変える方法

では、「賢くなる人」はChatGPTをどのように活用しているのでしょうか。その秘訣は、AIを「答えを生成する機械」ではなく、「思考を深めるためのパートナー」として扱う点にあります。ここでは、今日から誰でも実践できる3つの賢い使い方を紹介します。

使い方①:最強の「反論者」として活用する

自分の考えをより強固なものにするためには、異なる視点からの批判が不可欠です。そこで、ChatGPTにあえて「優秀な批評家」の役割を与えてみましょう。

プロンプト例:

「(あなたの企画や意見)について、あなたは経験豊富なコンサルタントです。この案の弱点や見落としているリスクを、最も厳しい視点から3つ指摘してください。」これにより、一人では気づけなかった論理の矛盾や欠点を発見し、思考を多角的に鍛えることができます。

使い方②:あえて「初心者の生徒」として教える

あるテーマについて自分の理解度を確かめる最良の方法は、それを誰かに説明してみることです。ChatGPTを「その分野の知識が全くない生徒」に設定し、あなたが先生役を務めてみましょう。

プロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは好奇心旺盛な高校生です。私の説明で少しでも理解できない部分があれば、どんな些細なことでも遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答える過程で、自分の理解が曖昧な部分が浮き彫りになり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを誘発させる「触媒」として使う

ゼロから「面白いアイデアを出して」とAIに丸投げするのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの断片をAIに投げかけ、予期せぬ化学反応を引き起こさせるのです。

プロンプト例:

「『(テーマ)』に関する新しい企画を考えています。関連キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を斬新な方法で組み合わせて、ターゲットを驚かせるような企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提示した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアへと昇華させるのはあなた自身です。このプロセスが、あなたの発想力を刺激し、創造性を大きく向上させます。

まとめ

企業はChatGPTのような生成AIを業務効率化やDX推進の鍵として注目していますが、実際には「エラーが出た際の対応がわからない」「社員が個別に使うことによるセキュリティが心配」といった運用面の課題から、本格的な導入に踏み切れないケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。