近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、多くの企業でAI導入が加速しています。しかし、既製のAIサービスをそのまま使うだけでは、自社の業務フローや独自のデータを活かしきれないケースも少なくありません。

そこで注目されているのが、生成AIの「自社開発」です。しかし、どのような体制で、どのように進めれば成功するのか、明確な指針を持てていない企業も多いのが実情です。

今回は、株式会社Bocek CEOの沖村 昂志氏に、生成AIを自社で開発・導入する際の具体的なパターン、メリット・デメリット、そして実際の成功事例をもとに、プロジェクトを成功に導くための本質的なポイントを詳しく説明してもらいました。

生成AIを自社開発する2つのパターン

生成AIを自社で開発・導入するアプローチは、大きく分けて2つのパターンがあります。

1つは既存の自社サービスに生成AIの機能を追加するパターンで、もう1つはゼロから生成AIを活用したサービスを新規開発するパターンです。どちらを選ぶかは、自社のビジネスモデルや開発リソース、市場での立ち位置によって異なります。

生成AIの自社サービス化の軸は「UXの向上」

これは、現在提供している自社のサービスやプロダクトに、付加価値として生成AIの機能を組み込むアプローチです。

生成AIを主軸としたサービスだけで競合優位性を築くのは難しい現状もあり、多くの企業がこのパターンを採用しています。特に、すでに一定のユーザーベースを持つ企業にとっては、既存の顧客体験を向上させる手段として非常に有効です。

このパターンの主な目的は、AIの導入によってUX(ユーザーエクスペリエンス)をさらに向上させることです。ユーザーが「これまでできなかったこと」を可能にしたり、「時間がかかっていた作業」を劇的に短縮したりすることで、サービスの価値を高めます。

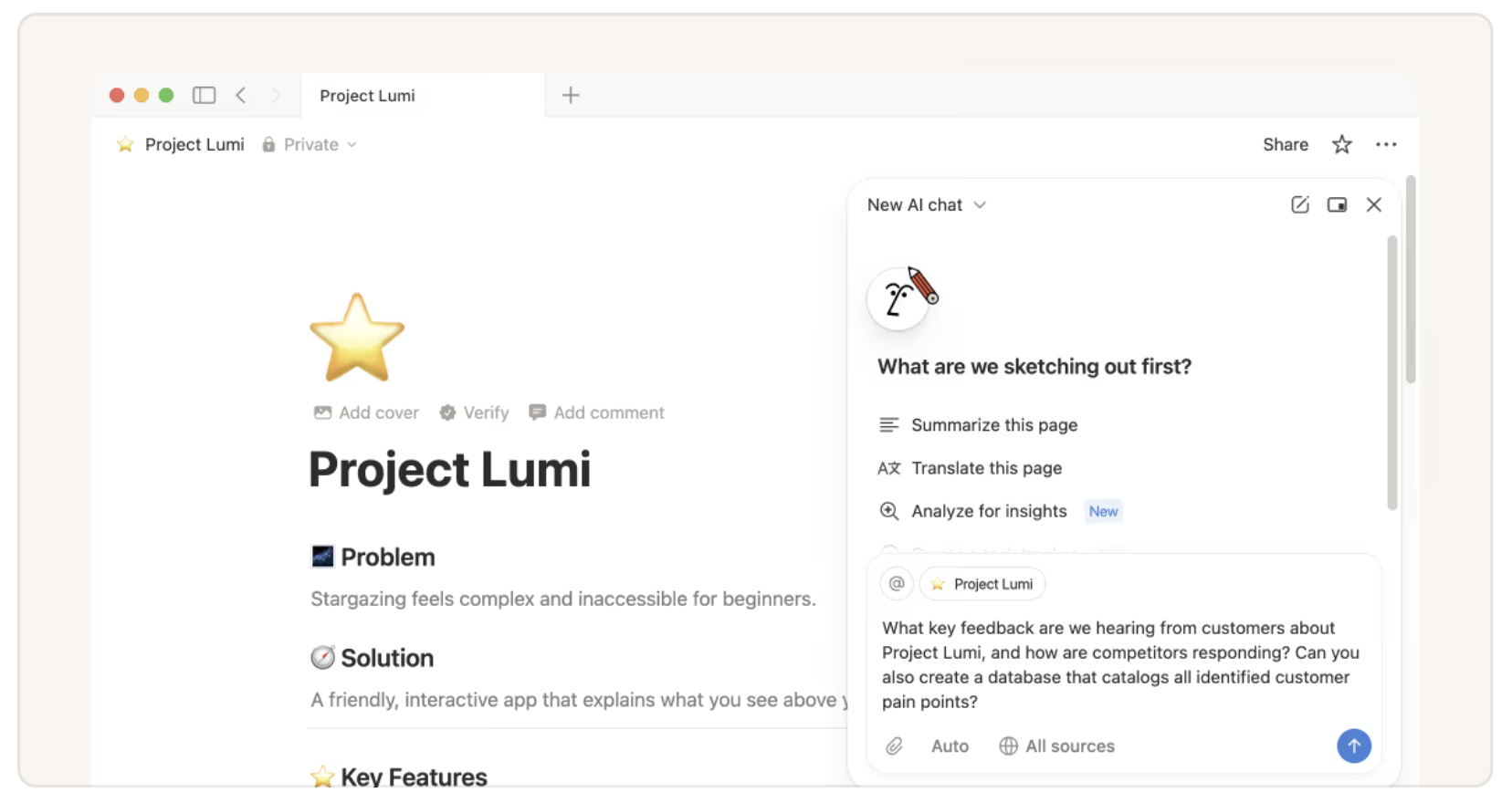

引用: Notion

代表的な例が、ドキュメント作成ツール「Notion」に搭載された「Notion AI」です。Notionはもともとメモやデータベースを構築するツールとして人気を博していましたが、AIを活用することで検索性と情報整理能力が格段に向上しました。

たとえば、「〇〇社の商談事例はあった?」と自然言語で質問するだけで、AIが膨大なドキュメントの中から関連情報を探し出し、要約して回答してくれます。これにより、ユーザーは情報を探す時間を大幅に削減でき、本質的な業務に集中できるようになりました。

このように、既存の強みを活かしながらAIで体験を拡張することが、このパターンの成功の鍵です。

生成AI開発は「内→外」の流れが定石

こちらは、生成AIの活用を前提とした新しいサービスやプロダクトをゼロから作り上げるアプローチです。このパターンで最も重要な原則は、「社内から社外へ」という段階的な展開戦略です。

なぜ「内から外へ」が重要なのでしょうか。それは、生成AIには、事実に基づかない情報を生成してしまう「ハルシネーション(幻覚)」のリスクが伴うからです。また、プロンプトの設計やモデルの選定、データの前処理など、実運用で安定させるには多くの試行錯誤が必要です。

そのため、最初から社外向けのサービスとしてリリースすると、品質が担保できず、ブランド毀損や顧客離れといった大きなリスクを招く可能性があります。まずは社内向けのツールとしてPOC(概念実証)を行い、有効性と安全性を検証します。そこでうまくいけば、お客様向けのサービスとして展開していく、という「内から外へ」の流れが基本戦略となります。

この段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら、実用的なAIサービスを構築できます。

生成AI活用の成功事例

実際に、生成AIを活用したPoC(概念実証)や実証実験は、どのような成果を上げているのでしょうか。ここでは2つの具体的な事例をご紹介します。

静岡県熱海市の観光マーケティング業務事例

参考: リクルート

静岡県熱海市では、増加するインバウンド需要に伴い複雑化・増大する観光マーケティング業務を効率化するため、生成AIを活用した実証実験を行いました。

取り組み内容

- 訪日外国人観光客の口コミやSNSトレンドをAIで分析し、リアルタイムでニーズを把握

- 高精度なAI翻訳による多言語対応の効率化

- 観光情報やイベント告知などの迅速な情報発信

成果

この取り組みにより、業務効率が大幅に改善し、非常に大きな成果が出ています。

| 成果内容 | 削減効果 |

|---|---|

| 多言語の口コミ要約時間 | 15分の1に短縮 |

| 訪日客からの問い合わせ情報分析工数 | 75%削減 |

| 翻訳コスト | 12分の1に削減 |

特に注目すべきは、単なる業務効率化にとどまらず、観光客のニーズをより深く理解できるようになった点です。これにより、マーケティング施策の精度が向上し、観光客満足度の向上にもつながっています。

「temi」ロボット×AIでお客様対応を自動化

弊社の事例として、大塚商会様と共同で実施した、自律走行型ロボット「temi」にAIチャットボット「AmyChat」を搭載した実証実験があります。このロボットに「愛媛県宇和島市の観光地はどこ?」などと話しかけると、AIが適切な情報を検索し、音声で回答してくれる仕組みです。

実際にAmyChatのおかげで、お客様対応の一部を無人化することに成功しました。この事例も、まずは社内で十分に機能するかをテストし、検証を重ねた上で外部での実証実験に移行しています。このように、リスクを段階的に管理しながら進めることが、生成AIプロジェクトの成功には不可欠です。

自社開発か外注か?判断のポイント

生成AIの開発を自社で行うべきか、外部に委託すべきかは、組織の特性や開発体制、リソースの状況によって異なります。

| 自社開発がおすすめの組織 | 外注がおすすめの組織 |

| ・新しい技術に詳しく、トレンドを追うのが得意なメンバーがいる ・アジャイル開発のような柔軟な開発体制が組める ・継続的な改善と迅速な意思決定ができる文化がある ・生成AIをコア競争力として位置づけている | ・最新技術のキャッチアップに不安がある ・ウォーターフォール型の開発が主体で、変化への対応が遅い ・社内に専門人材がおらず、育成にも時間がかかる ・生成AIを補助的な機能として位置づけている |

自社開発のメリット・デメリット

最大のメリットは「変化への迅速な対応」

自社開発の最大のメリットは、生成AIを巡る時代の変化に乗りやすいことです。

生成AIのモデルは日々進化しており、OpenAIのGPTシリーズやAnthropicのClaudeなど、月に何度もアップデートされることも珍しくありません。新しい機能が追加されたり、性能が向上したり、価格が変動したりと、変化のスピードは非常に速いのが特徴です。

自社で開発していれば、こうした変化に迅速かつ柔軟に対応でき、競合に先んじて新機能を取り入れることが可能になります。

デメリットは「保守運用コストの増大」

しかし、これは保守運用のコストがかさむというデメリットの裏返しでもあります。

モデルのアップデートに追従するための開発工数、セキュリティ対策、エラー対応、ユーザーサポートなど、継続的なコストが発生します。このコストを許容できるかどうかが、自社開発を選ぶ上での重要なポイントになります。

外注する場合の注意点

外注を選択する場合、プロジェクトを円滑に進めるためには、社内にプロジェクトマネージャー(PM)のような人材がいることが望ましいです。もし適切な人材がいない場合は、プロジェクト推進力のあるコンサルティング会社などを活用するのが良いでしょう。

ベンダーとの密な連携が成功の鍵

自社の業務フローを深く理解してもらい、本当にフィットするサービスを開発するには、ベンダーとの密な連携が不可欠です。単に要件を伝えて丸投げするのではなく、継続的なコミュニケーションと共創の姿勢が求められます。

自社開発と外注の「ハイブリッド型開発」のすすめ

自社開発と外注の「いいとこ取り」とも言えるのが、ハイブリッド型の開発です。これは、最初のシステム構築はベンダーに依頼しつつ、その開発方法やノウハウを自社にも共有してもらい、段階的に内製化を進めていく手法です。

この手法が有効とされる理由は、主に3つの利点があります。

まず第一に、初期段階における専門知識の不足を外部の専門家の力で補うことができます。これにより、プロジェクトの立ち上げ時から高い品質を確保できます。

第二に、外部パートナーと協働することで、開発プロセスを実践的に学びながら、徐々に自社でメンテナンスや開発ができる体制を構築できます。知識移転が自然な形で進むため、持続可能な開発体制が整います。

第三に、完全外注と比較して外注コストを抑制しつつ、市場や技術の変化に柔軟に対応できる力も確保できます。コスト効率と対応力のバランスが取れた理想的な形態といえます。

ノーコードツールの活用がおすすめ

すべてをコーディングで開発すると、コードの品質担保や保守運用が難しくなりがちです。特に、開発者が退職した場合、システムがブラックボックス化してしまうリスクも考慮しなければなりません。

しかし、ノーコードツールやローコードツールを効果的に活用すれば、専門知識がなくても開発や修正を進めることができ、特定の個人に業務が集中する「属人化」を防ぎ、効率的な運用を実現することが可能となります。

| サービス名 | 簡単な説明 |

|---|---|

| Taskhub | – Web検索、地図、画像生成、データ分析などをアプリ形式で利用できる – 非エンジニアでも業務自動化を簡単に開始できる – 法人水準のセキュリティとコミュニティ機能 – AI初心者でも活用しやすいプラットフォーム |

| n8n | – オープンソースでカスタマイズ性が高い – 直感的なノーコード/ローコードインターフェース – セルフホスト版は無料で利用でき、高いコスト効率 |

| Dify | – 最もシェアの高いノーコードAIプラットフォーム – AIエージェント(チャットボット等)を容易に構築 |

Taskhubのハイブリッド開発の成功事例

弊社のコンサルティングサービスでは、ノーコードツール「Taskhub」を使い、お客様の業務を自動化するアプリを開発しています。

ある企業のマーケティング業務では、プレスリリース記事の作成に3時間かかっていましたが、AIを活用したアプリを導入したことで作業時間がわずか10分に短縮されました。

この事例では、最初のアプリ構築は弊社が行い、その後の修正はお客様自身で対応できるような枠組みを構築しました。これにより、お客様は継続的な外注コストを抑えつつ、自社のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるようになりました。

まとめ

生成AIは非常に新しい産業技術であり、その成否は、社内の体制と戦略的な判断に大きく左右されます。自社開発を進めること自体は可能ですが、成功させるためには以下の3つのポイントが重要になります。

- 最新動向にキャッチアップできるアジャイルなチームが存在するか

- 技術の変化に柔軟に対応できる体制があるか

- 継続的な学習と改善の文化があるか

- 継続的な保守運用を行えるだけの企業体力があるか

- 開発後のメンテナンスコストを許容できるか

- 長期的な投資として捉えられるか

- 段階的なアプローチでリスクを管理できるか

- 「内から外へ」の展開戦略を取れるか

- 小さく始めて、検証しながら拡大できるか

これらの要素を慎重に検討し、自社に最適な開発方法を選択することが、プロジェクト成功の鍵となるでしょう。

生成AIは単なる技術ツールではなく、ビジネスモデルや組織文化を変革する可能性を秘めた戦略的資産です。自社の状況を正しく見極め、最適なアプローチで導入を進めていきましょう。