生成AIアプリプラットフォームを展開しています、株式会社Bocek代表の沖村と申します。

弊社は生成AIのスタートアップとして、年間300万PVを誇るAI専門メディア「PROMPTY」の運営や、法人向けAIアプリ管理プラットフォーム「Taskhub」の開発・提供を行っております。メディア運営や100社以上への導入コンサルティングを通じて、国内のほぼ全てのAI活用事例に触れてまいりました。

本日は、その中で見えてきた成功と失敗のパターンを体系化し、「AIエージェントの勝ちパターン」というテーマでお話しいたします。

「AIエージェント」はバズワードなのか?

最近、「AIエージェント」「LangChain」「RAG」といった言葉をよく耳にするようになりました。しかし実際には、社内でAIエージェントを本格的に活用できている企業はまだ少ないのが現状です。

調査によれば、AIエージェントを十分に活用できている企業は約4割に留まっており、私たちの実感ではさらに低いと感じています。多くの方が「AIエージェントはただのバズワードではないか」と疑問を持たれているのではないでしょうか。

一方で、弊社が提供するTaskhubのクライアント企業では、毎週AIを利用するアクティブユーザー率が**75%**に達しています。この差はどこから生まれるのでしょうか。

本セミナーでは、AI活用が進まない真の理由を解明し、AIで業務改革を確実に起こすための具体的なロードマップをご紹介します。

AIエージェントは「ドラえもんの四次元ポケット」

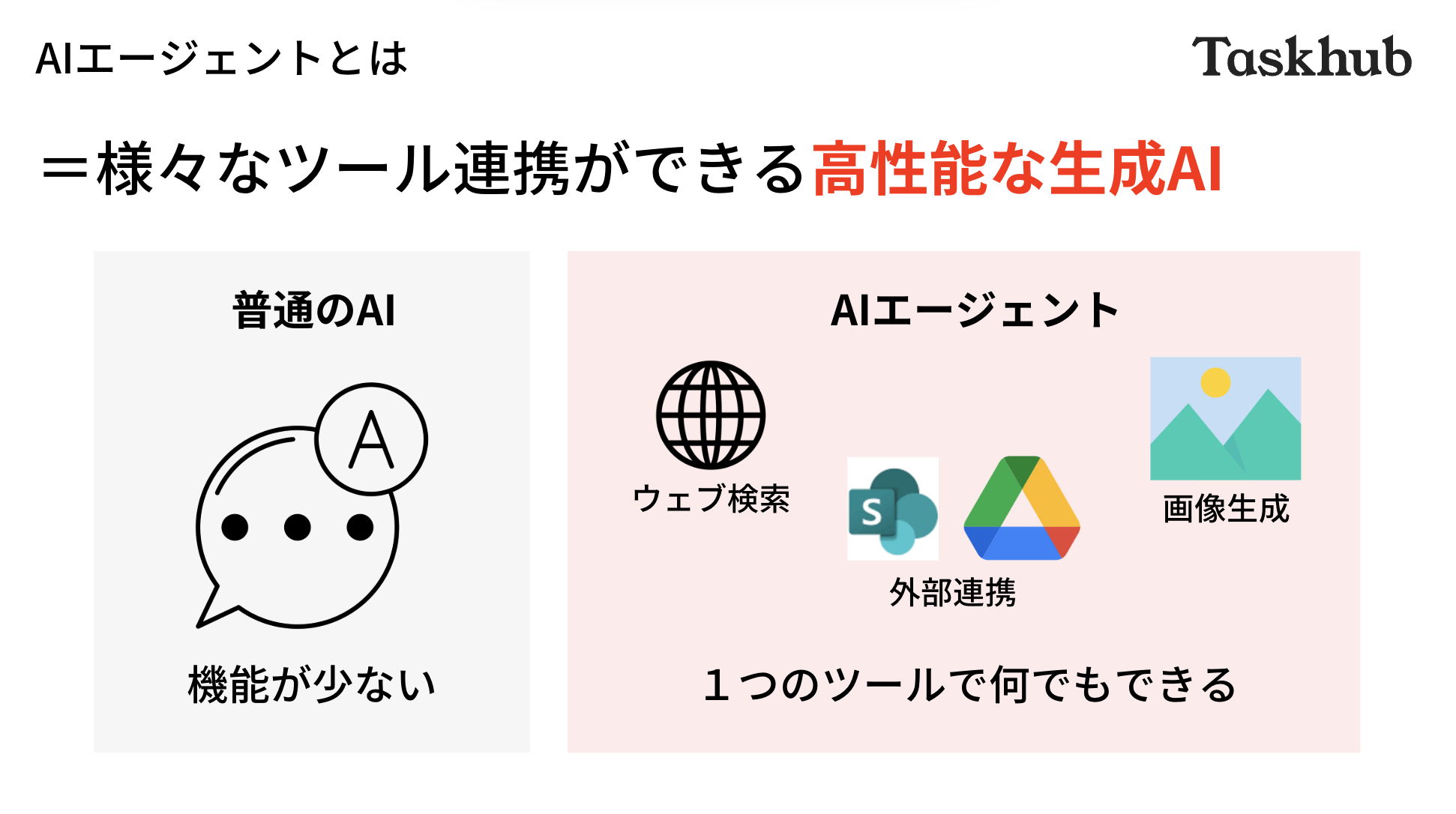

まず、「AIエージェントとは何か」という定義からご説明します。難しく考える必要はありません。AIエージェントとは、一言で言えば「様々なツールと連携できる高性能なChatGPT」のことです。

GPT-3.5が登場した頃のAIは、テキストを生成するだけで、Web検索もできず、誤った情報を返すこともありました。しかし現在のChatGPTは、Web検索や画像生成など、一つのチャット内で多様なタスクを実行できます。これは、ChatGPT自体が全ての機能を持っているわけではありません。

例えば:

- 「株式会社Bocekについて教えて」と質問すると、ChatGPTは「Webで検索します」と応答し、Web検索ツールを呼び出して結果を返します

- 「かわいいくまの画像を生成して」と指示すれば、画像生成ツールを呼び出して画像を生成します

このように、ユーザーの指示に応じて最適なツールを自律的に呼び出してタスクを遂行する——この概念そのものが「AIエージェント」なのです。

この仕組みを応用すれば、「Googleドライブや社内のSharePointと連携させて、社内情報を横断的に検索する」といった活用も可能になります。私たちは、これがAIエージェントの究極的な姿だと考えています。

AIエージェントを例えるなら、「ドラえもん」が最も分かりやすいでしょう。ドラえもん自身はただ話すだけのロボットですが、彼の真価は「四次元ポケット」にあります。「ジャイアンにいじめられた」と泣きつけば、状況に応じて「空気砲」という道具を出してくれます。

この関係性は、AIエージェントとツールの関係と全く同じです:

- AIエージェント:四次元ポケットを持つドラえもん

- ツール:四次元ポケットの中にある「どこでもドア」や「タケコプター」などの道具

- 従来のAI:四次元ポケットを持たないドラえもん

「エージェント」という言葉が注目されているのは、この「四次元ポケット」、つまり外部ツールと連携する能力が加わった点に他なりません。

AIエージェントの活用が進まない理由は「データ活用」にある

AIエージェントの概念は非常に強力ですが、多くの企業で活用が進んでいないのはなぜでしょうか。その根本的な原因は、ツールが多すぎること、そしてそれぞれのツール間でデータが連携されていないことにあります。

多くの企業では、議事録作成ツール、法人向けChatGPT、営業支援ツールなどが個別に導入され、データがバラバラに管理されています。

これでは、

- 議事録ツールで得た知見を営業活動に活かすことができない

- 各ツールが解決できる課題も限定的になってしまう

- 結局、個別のツール導入だけでは真の業務改革には繋がらない

私たちが考える理想形は、社内に「データ」という一つのマスターデータベースを置き、そこから議事録ツールや営業支援ツールが必要な情報を取り出してタスクを実行する世界です。例えば、議事録を作成する際に過去の類似案件の情報を参照できれば、より質の高い議論が可能になります。このように、サービスを検討する際は「社内データと連携できるかどうか」が非常に重要な判断基準となります。

AIで業務改革を起こすための具体的なロードマップ

それでは、AI活用を確実に成功させるための具体的なロードマップをご紹介します。

ポイントは「活用の型を定義すること」と「アプリとして展開すること」の2点です。

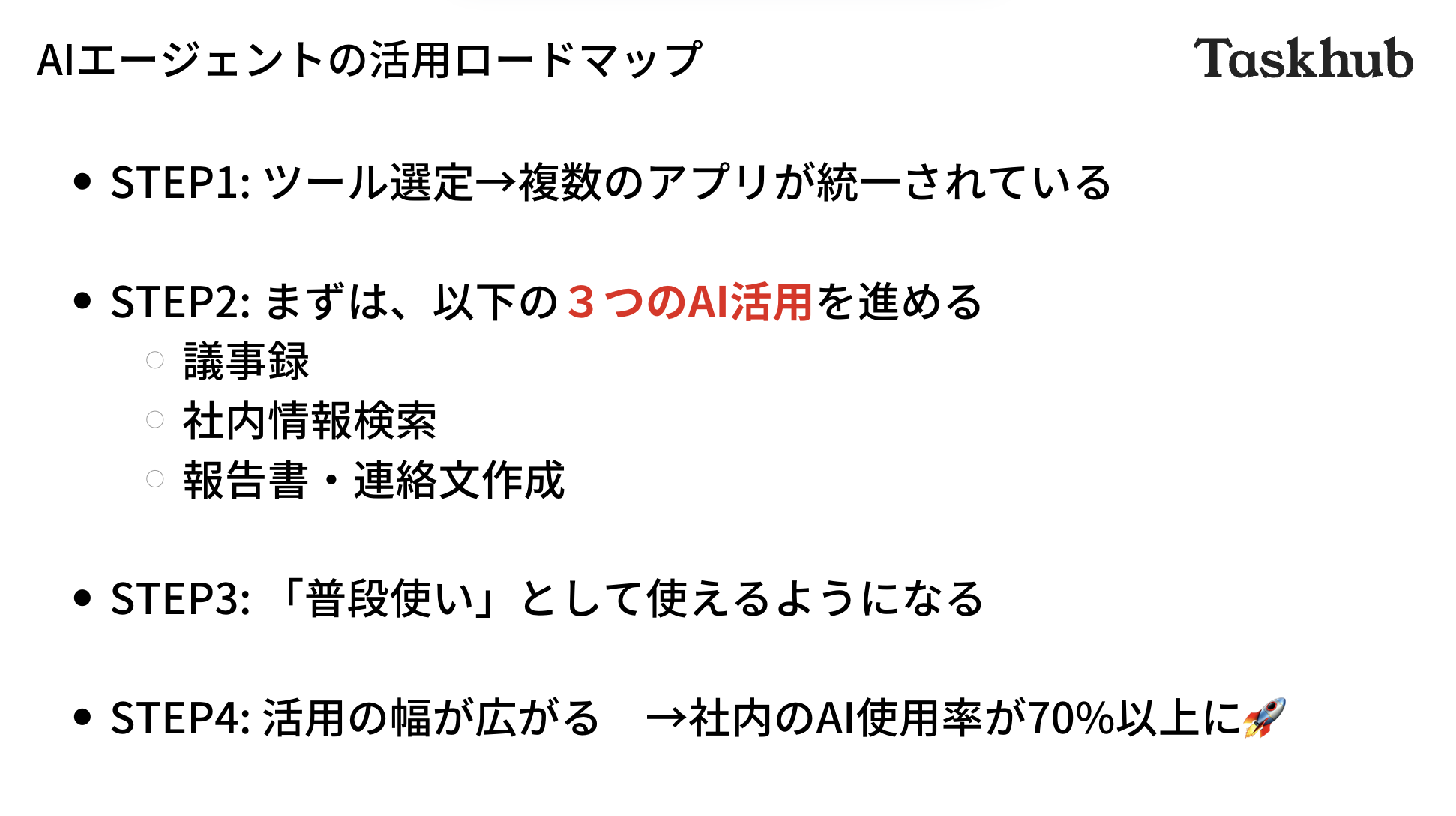

Step 1:AI活用の「型」を定義する

最も重要なのは、AIを導入する際に「自由に使ってください」と丸投げするのではなく、最初にやるべきことを明確に定義してあげることです。社員が「AIで何をすればいいかわからない」という状態を避けるため、まず以下の3つの業務でAIを使うことを推奨し、ルール化することをお勧めしています。

1. 議事録の作成

- 会議の音声をAIで文字起こし

- 要約やネクストアクションを自動生成

2. 社内情報の検索

- 社内規定や過去の導入事例、業務マニュアルなどをAIに質問して回答を取得

3. 連絡文の作成

- メールやチャットの文面作成をAIに任せる

「まずはこの3つを必ずAIでやってください」と用途を限定することで、社員は迷うことなくAI利用を始められるAI活用が業務のルーティンとして定着しやすくなる

Step 2:AIを「アプリ」として管理・展開する

次に、定義した活用方法を、誰でも直感的に使える形で提供することが重要です。そのための最適な方法が、AIの機能を「アプリ」として管理・展開することです。従来のChatGPTのように、毎回「あなたはプロのライターです」といった命令文(プロンプト)を入力するのは手間がかかります。

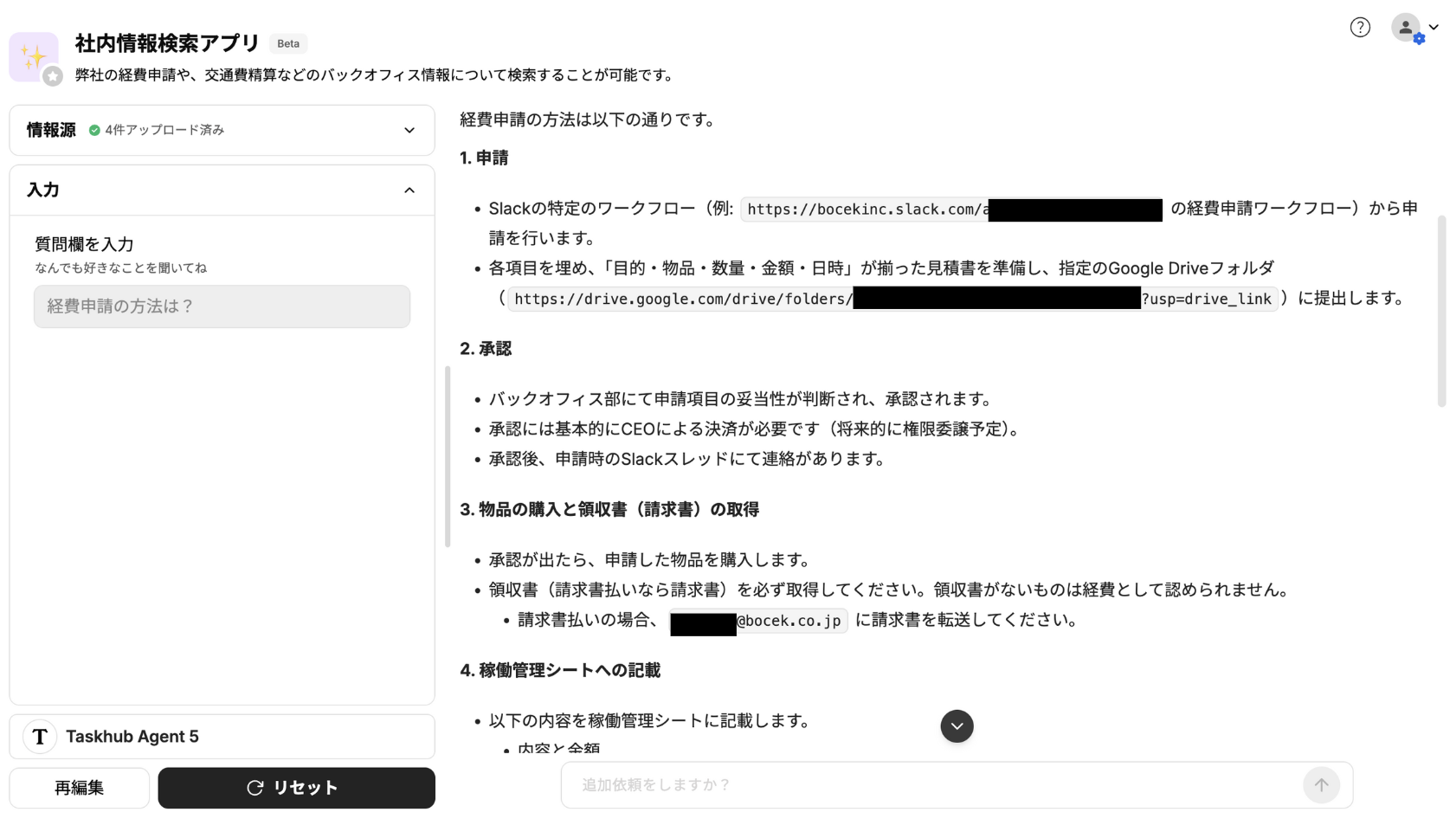

弊社の「Taskhub」では、AIの機能をスマートフォンのホーム画面のように、アプリとして提供しています。Taskhubの特徴は以下の通りです。

- アプリライブラリ:「社内規則検索アプリ」「議事録アプリ」「予定調整アプリ」など、2000種類以上の業務特化アプリを用意

- シンプルなUI:どのアプリも「左側のフォームに入力し、右側に回答が表示される」という統一された簡単な操作

例えば、Taskhubでは以下のようなアプリが活用されています。

社内情報検索アプリ

- 「経費精算の方法は?」と入力するだけで、AIが社内規定ファイルを検索し、該当箇所を引用して回答

議事録アプリ

- 会議中に録音ボタンを押すだけで、会議終了後に自動で文字起こし、要約、決定事項、ネクストアクションを生成

- フォーマットは企業ごとにカスタマイズ可能

日程調整アプリ

- Googleカレンダーと連携し、自分の空き時間を自動で抽出

- 日程調整メールの候補文を作成

アプリ化のメリット

このように、AIの機能を「アプリ」として提供し、まずは「議事録」「社内検索」「連絡文作成」といった基本的なアプリを使ってもらう——私たちはこのアプローチを「ファーストイシュー」と呼んでいます。

これにより、AI活用のハードルが劇的に下がるだけではなく、成功事例が生まれやすくなる、作成したアプリはノーコードで簡単に共有・横展開できるというメリットがあり、結果的に組織全体の生産性向上につながります。

AIアプリの一元管理こそが「AIエージェント」の鍵

本日の内容をまとめますと、AIエージェントによる業務改革を成功させる鍵は、データを活用しながらAIアプリを一つのプラットフォームで一元管理することです。ポイントは以下の通り。

- 多数のツールをバラバラに導入するのではなく、サービスは少ない方が効果的

- まずは「議事録作成」「社内検索」「連絡文作成」といった身近な業務からAI活用を「アプリ」として定着させる

- そこから全社的な業務改革へと繋げていく

ぜひ皆さんも、AIエージェントの活用を実践していただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。