「GPT-5 Proという言葉を聞くけど、具体的に何がすごいの?」

「GPT-4oや通常のGPT-5と何が違うの?料金は?」

「仕事で使いたいけど、Proプランに課金する価値があるか知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

2025年8月にOpenAIが「GPT-5」を発表して以来、AIの進化はさらに加速しています。

こちらは、OpenAIによるGPT-5の公式発表です。「仕事の新時代」と題し、そのコンセプトが解説されています。 https://openai.com/index/gpt-5-new-era-of-work/

本記事では、GPT-5の最上位版とも言える「GPT-5 Pro」について、その基本的な概要からGPT-4oとの具体的な性能差、料金プラン、そしてビジネスでの活用事例までを徹底的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、最新の情報を基にGPT-5 Proの価値を分析しました。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

GPT-5 Proとは?何がすごいのか

まずは、GPT-5 Proがどのようなモデルなのか、その基本的な概要と従来モデルとの違いについて解説します。

GPT-5 Proは、単なる性能向上版ではなく、AIとの関わり方そのものを変える可能性を秘めています。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

GPT-5 Proの基本的な概要と特徴

GPT-5 Proとは、OpenAIが2025年8月に発表した最新言語モデル「GPT-5」の性能を、最大限に引き出すことができる実質的な最上位モデル(またはプラン)を指します。

OpenAIの公式なモデル名としては「GPT-5」が基本となりますが、Proプラン(月額約33,000円)などの上位プランにおいて、機能制限がほぼなく、複雑なタスク(長考モード)を優先的・無制限に利用できる状態を「GPT-5 Pro」と呼称することが一般的です。

OpenAIの公式ドキュメントでは、「GPT-5 Pro」モデル(API)の技術的な概要や利用方法について説明されています。 https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5-pro

GPT-5世代の最大の特徴は、質問の難易度に応じて「即時応答(Fast)」と「長考(Thinking)」を自動で切り替える能力にあります。

GPT-5 Pro(Proプラン)では、この強力な「Thinking」モードを制限なく活用できるため、旧モデルとは一線を画す深い分析や推論が可能になります。

また、不正な指示(プロンプトインジェクション)への耐性を高める「出力中心の安全性」が導入されており、ビジネス利用におけるセキュリティも大幅に強化されています。

まさに、プロフェッショナルの要求に応えるために設計されたモデルと言えるでしょう。

GPT-4oやPlusモデルと何が違うのか

GPT-5 Pro(Proプラン)と、従来のGPT-4oや標準のGPT-5(無料・Plusプラン)との最大の違いは、「思考の深さ」と「利用制限」にあります。

こちらはChatGPT-4oの機能、料金、GPT-4との違いについて詳細に解説した記事です。 合わせてご覧ください。

GPT-4oは、高速応答と高い汎用性で一時代を築きましたが、GPT-5世代は根本的にアーキテクチャが異なります。

GPT-5は、簡単なタスクは高速に処理しつつ、コーディング、数学、データ分析などの複雑なタスクにはじっくり時間をかけて(Thinkingモード)高精度な回答を導き出します。

無料プランやPlusプランでもこのGPT-5は利用可能ですが、特に「Thinking」モードの利用には回数制限が設けられています。

無料プランでは1日に1回程度、Plusプランでも制限が緩和される程度です。

対してGPT-5 Pro(Proプラン)では、この「Thinking」モードを無制限、あるいはほぼ気にすることなく利用できます。

これにより、GPT-4oでは対応できなかった複雑な戦略立案、大規模なコード生成、詳細なデータ分析などを、AIに本格的に任せられるようになります。

料金は高額になりますが、それに見合うだけの専門性とパワーを提供してくれるのがGPT-5 Proです。

ChatGPTの各プラン(無料、Plus、Pro)でGPT-5がどのように提供されるかについては、こちらの公式ヘルプページで詳しく解説されています。

利用制限

ChatGPT 無料プランのアカウントでは、5 時間ごとに最大 10 件のメッセージを送信できます。この上限に達すると、上限がリセットされるまで自動的にそのモデルの mini バージョンが使用されます。無料プランのユーザーは、1 日に 1 件 GPT-5 Thinking メッセージも送信できます。

ChatGPT Plus のユーザー は、3 時間ごとに最大 160 件の GPT-5 メッセージを送信できます。この上限に達すると、上限がリセットされるまでそのモデルの mini バージョンが使用されます。この上限引き上げは一時的なもので、今後元の上限に戻る予定です。

Plus または Business プランをご利用の場合は、モデル選択メニューから GPT-5-Thinking モデルを手動で選択でき、メッセージ数の上限は 1 週間あたり最大 3,000 件です。週の上限に達すると、ポップアップ通知が表示され、GPT-5-Thinking はメニューから選択できなくなります。

GPT-5 から GPT-5-Thinking への自動切り替えは、この週間上限にはカウントされません。また、上限に達した後でも GPT-5 が GPT-5-Thinking に切り替わる場合があります。

ChatGPT Business および Pro プランでは、悪用防止策のもとで、GPT-5 モデルを無制限に利用できます。ご利用にあたっては、利用規約に従っていただく必要があります。特に以下の行為は禁止されています。

- データを自動的またはプログラム的に抽出するなどの不正利用。

- アカウントの認証情報を他者と共有したり、第三者が自分のアカウントを利用できるようにする行為。

- ChatGPT へのアクセスを再販したり、サードパーティサービスに ChatGPT を利用する行為。

当社では不正利用を防止するための安全対策を設けており、常にシステムの改善に取り組んでいます。そのため、場合によっては一時的に利用を制限することがあります。このような制限が発生した場合はお知らせします。誤って制限されたと思われる場合は、弊社のサポートチームまでご連絡ください。規約違反が確認されなかった場合は、アクセスが復元されます。

引用元: https://help.openai.com/en/articles/11909943-gpt-5-in-chatgpt

GPT-5 Proの性能と進化した主要機能

ここからは、GPT-5 Proが持つ具体的な性能と、GPT-4oから飛躍的に進化した主要機能について詳しく解説します。

- 卓越した思考力と論理的な推論能力

- リサーチ能力と回答の正確性(ハルシネーション低減)

- 高度なデータ分析能力

- 実用レベルのコーディング(プログラミング)能力

- 長文や大規模データを扱う能力(API)

これらの機能が、GPT-5 Proを単なるチャットボットから真の「思考パートナー」へと押し上げています。

それでは、1つずつ順に解説します。

卓越した思考力と論理的な推論能力

GPT-5 Proの最も注目すべき進化は、その卓越した思考力と論理的な推論能力です。これは「Thinking(長考)」モードによって実現されています。

従来のモデル、特にGPT-4oまでは、いかに速く「それらしい」回答を生成するかに重点が置かれていました。

しかしGPT-5、特にPro版では、複雑な問題に対して即答するのではなく、内部的に複数のステップを踏んで深く考察し、論理的な結論を導き出します。

例えば、難解な数学の証明問題、複雑な契約書の法的リスク分析、あるいは競合他社の動向を踏まえた多角的な事業戦略の立案など、これまでAIには難しいとされてきた領域です。

GPT-5 Proは、これらのタスクにおいて、単なる情報の羅列ではなく、明確な論理構成に基づいた深い洞察を提供します。

この「考える力」こそが、GPT-5 Proをコンサルタントや専門家レベルのパートナーとして活用できる最大の理由です。

GPT-5が医療や法律など、高い専門性が求められる領域でどのような能力を発揮するかを検証した学術論文(arXiv)も公開されています。 https://arxiv.org/abs/2508.19259

即時応答(Fast)と長考(Thinking)の自動切替により、ユーザーはAIの思考プロセスを意識することなく、常に最適な精度の回答を得られます。

リサーチ能力と回答の正確性(ハルシネーション低減)

GPT-5 Proは、リサーチ能力と回答の正確性においても大きな進歩を遂げています。

GPT-4o以前のモデルでは、事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成してしまうことが大きな課題でした。

GPT-5世代では、最新の情報を参照する能力が強化されただけでなく、内部的な推論プロセス(Thinkingモード)を通じて、情報の矛盾や不正確さを自己検証する能力が向上しています。

特にGPT-5 ProをProプランで利用する場合、より多くのリソースを「長考」に割くことができるため、回答の信頼性が格段に高まります。

例えば、特定の市場に関する最新の統計データや、複数の情報源を比較検討する必要がある複雑なリサーチを依頼した場合、GPT-5 Proはより精度の高い、検証された情報を提供しようと試みます。

もちろんハルシネーションがゼロになったわけではありませんが、ビジネスシーンでの利用において致命的なエラーを犯すリスクは大幅に低減されました。

言語モデルがなぜハルシネーション(嘘)を引き起こすのかについて、OpenAIが公式に見解をまとめた記事です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/

これにより、リサーチ業務のアシスタントとして、より安心して業務を任せることが可能になっています。

高度なデータ分析能力

GPT-5 Proは、データ分析の領域でもその能力を飛躍的に向上させています。

GPT-4oにもデータ分析機能(旧Advanced Data Analysis)は搭載されていましたが、GPT-5 Proはより大規模なデータセットを扱え、より複雑な統計分析や予測モデリングを実行できます。

特に「Thinking」モードを活用することで、単にデータを集計・可視化するだけでなく、そのデータが意味するビジネス上の示唆や、次に取るべきアクションについてまで踏み込んだ提案が可能になりました。

例えば、数年分の売上データと市場トレンド、広告出稿データを組み合わせ、「どの要素が売上に最も寄与しているか」といった複雑な多変量解析を自然言語で指示するだけで実行できます。

AIは内部でPythonコードを生成・実行し、統計的な裏付けのある分析結果と、分かりやすいインサイト(洞察)をレポートします。

これにより、データサイエンティストのような専門家でなくても、高度なデータ分析を活用して意思決定を行うことが容易になりました。

経営企画部門やマーケティング部門にとって、GPT-5 Proは強力な分析ツールとなります。

実用レベルのコーディング(プログラミング)能力

GPT-5 Proのコーディング能力は、GPT-4oの「優秀なアシスタント」レベルから、「実務をリードできる開発者」レベルへと進化しています。

こちらはChatGPTを使って実際にコードを作成する具体的な方法やプロンプト、活用事例について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

GPT-5世代は、複雑な要求仕様を理解し、複数のファイルにまたがる大規模なプロジェクトのコードを生成・デバッグする能力が大幅に向上しました。

特に「Thinking」モードでは、最適なアーキテクチャの設計、セキュリティ脆弱性の考慮、パフォーマンスの最適化など、経験豊富なエンジニアが行うような思考プロセスを経てコードを生成します。

例えば、「顧客管理(CRM)システムの基本的なAPIをPythonで構築してほしい」といった抽象的な指示に対しても、データベース設計、認証機能、主要なエンドポイント(登録・検索・更新・削除)を含む、実用的なコードベースを提案できます。

また、既存のコードレビューやリファクタリング(コードの改善)においても、GPT-5 Proは具体的な改善点を指摘し、より効率的で保守性の高いコードを提案してくれます。

IT・開発業務において、GPT-5 Proは生産性を劇的に向上させるパートナーとなるでしょう。

GPT-5のコーディング能力に関して、難易度の高いベンチマーク「SWE-bench」で74.9%という高いスコアを記録したことが報告されています。 https://www.cursor-ide.com/blog/gpt-5-coding

長文や大規模データを扱う能力(API)

GPT-5 Proの恩恵は、チャット画面(ChatGPT)上での利用だけに留まりません。APIを通じても、その強力な能力を利用できます。

OpenAIはGPT-5世代のAPIとして、標準の「gpt-5」、低コストな「gpt-5-mini」、最速の「gpt-5-nano」を提供しています。

このうち「gpt-5」APIは、GPT-5 Pro(Proプラン)で体験できるような高度な推論能力や大規模データ処理能力を、自社のシステムやサービスに組み込むことを可能にします。

特に注目すべきは、扱えるコンテキスト(一度に処理できる情報量)が大幅に増加した点です。

これにより、数百ページに及ぶような長文のドキュメント(例えば、研究論文、決算資料、技術仕様書など)を丸ごと読み込ませ、その内容を要約させたり、特定の情報を抽出させたりすることが容易になりました。

GPT-4oでは難しかった長文の処理や、複雑な文脈理解が求められるタスクにおいて、GPT-5のAPIは新たなソリューションを提供します。

企業が独自のAIサービスを開発する上で、この能力は非常に強力な基盤となります。

GPT-5 Proの料金プランと無料で使う方法

ここからは、多くの方が気になるGPT-5 Proの料金プランと、無料で利用する方法について解説します。

GPT-5 Proの性能を最大限に活用するには、適切なプラン選択が重要です。

- GPT-5 Proは無料で使える?

- 有料プラン(個人・組織)の料金と機能の違い

最新の料金体系と、それぞれのプランで何ができるのかを整理します。

GPT-5 Proは無料で使える?

結論から言うと、「GPT-5 Pro」と呼称される最上位のフル機能(特に「Thinking」モードの無制限利用)を無料で使うことはできません。

ただし、ベースとなっている「GPT-5」モデル自体は、無料プランのユーザーでも利用可能です。

OpenAIは2025年8月の発表で、全てのユーザー(無料・有料)がデフォルトでGPT-5を利用できるとしました。

しかし、無料プランには厳しい制限があります。

メッセージ回数は5時間あたり10メッセージまで、そしてGPT-5 Proの真価である「Thinking(長考)」モードの利用は、1日に1回までとされています。

したがって、無料で使えるのはあくまで「GPT-5のお試し版」という位置づけです。

GPT-4o時代と比べてベースモデルの性能は上がっていますが、GPT-5 Proの持つ複雑な問題解決能力を日常的に活用することは困難です。

GPT-5 Proの性能を体験し、ビジネスで活用するためには、有料プランへの加入が必須となります。

有料プラン(個人・組織)の料金と機能の違い

GPT-5 Proの性能を本格的に活用するためには、有料プランの選択が必要です。2025年10月現在、主なプランは以下のようになっています。

ChatGPT Plus(月額約3,300円):

個人向けの標準的な有料プランです。無料プランに比べてメッセージ上限が大幅に緩和されます。

GPT-5の利用がメインとなり、「Fast(即時応答)」と「Thinking(長考)」モードを選択して利用できますが、「Thinking」モードには依然として一定の制限が存在します。

GPT-4o時代にPlusプランを利用していたユーザーにとって、順当なアップグレード先となります。

ChatGPT Pro(月額約33,000円):

研究者、開発者、コンサルタントなど、AIを日常的に高負荷で利用するプロフェッショナル向けのプランです。

このプランこそが、実質的に「GPT-5 Pro」を制限なく利用できるプランと言えます。

「Thinking」モードの利用回数制限が撤廃、あるいは大幅に緩和され、複雑な分析や大規模なコード生成をストレスなく実行できます。

月額料金は高額ですが、専門業務の生産性を劇的に高めたい場合に選択肢となります。

組織向けプラン(Team, Enterprise):

複数人での利用や、セキュリティ、管理機能を重視する企業向けのプランです。

Teamプランは中小企業向け、EnterpriseプランはデータがAIの学習に使われないなど、高度なセキュリティを求める大企業向けです。

これらのプランでも、GPT-5 Pro(Proプラン相当)の機能が提供されます。

GPT-5 Proの始め方と基本的な使い方

ここからは、実際にGPT-5 Pro(Proプラン)を使い始めるためのステップと、その基本的な操作方法について解説します。

GPT-5の性能を最大限に引き出すための、簡単なコツも紹介します。

- GPT-5 Proを使い始めるための導入ステップ

- 基本的な操作方法と便利な使い方

順を追って解説しますので、これから導入を検討している方も参考にしてください。

GPT-5 Proを使い始めるための導入ステップ

GPT-5 Proを利用するためには、ChatGPTのアカウントを作成し、Proプランにアップグレードする必要があります。

- OpenAIアカウントの作成:OpenAIの公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたはGoogle/Appleアカウントでサインアップします。すでに無料アカウントやPlusアカウントを持っている場合は、このステップは不要です。

- Proプランへのアップグレード:ChatGPTにログインした後、画面左下(または設定メニュー内)にある「Upgrade Plan」や「プランの管理」といったボタンをクリックします。プランの選択画面が表示されますので、「ChatGPT Pro」(月額約33,000円)を選択します。

- 支払い情報の入力:クレジットカード情報を入力し、決済を完了させます。決済が承認されると、即座にアカウントがProプランにアップグレードされ、GPT-5 Proの全機能が利用可能になります。

- (オプション)APIキーの取得:自社システムに組み込む場合は、別途OpenAIのプラットフォームサイトでAPIキーを発行し、利用量に応じた支払い設定(従量課金)を行います。

基本的な操作方法と便利な使い方

GPT-5 Proの基本的な使い方は、従来のChatGPTと変わりません。画面下部のチャットボックスに指示(プロンプト)を入力するだけです。

ただし、GPT-5 Proの性能を最大限に引き出す上で重要なのが、「Thinking(長考)」モードの活用です。

Proプランでは、このモードを意識的に使うことができます(Plusプランではモード選択が可能ですが制限があります)。

簡単な質問や雑談、素早い要約を求める場合は「Fast(即時応答)」モードが適しています。

一方、複雑な分析、戦略立案、コード生成、詳細なリサーチなど、AIに深く考えてほしい場合は、「Thinking」モードを指定(あるいはAIに自動選択させる)ことが重要です。

便利な使い方としては、まず最初にAIに対して「あなたは〇〇の専門家です」といった役割(ロール)を与えることです。

例えば、「あなたは経験豊富なデータサイエンティストです」「あなたは敏腕のマーケティング戦略家です」と指示するだけで、AIはその役割に沿った、より専門的で精度の高い回答を「Thinking」モードで生成しようとします。

GPT-5 Proは仕事でどう役立つ?ビジネス活用事例

ここからは、GPT-5 Proが実際のビジネスシーンでどのように役立つのか、具体的な活用事例を交えて紹介します。

GPT-5 Proの高度な思考力は、多くの業務を効率化・高度化します。

- 業務にもたらす具体的なメリット

- 【業務別】GPT-5 Proの活用アイデア

これらの事例を参考に、自社の業務にどう活かせるかをイメージしてみてください。

業務にもたらす具体的なメリット

GPT-5 Proをビジネスに導入する最大のメリットは、単なる「作業の自動化」を超え、「思考の拡張」を実現できる点にあります。

こちらは生成AIを企業で活用する際の全体像、メリット、導入の注意点について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

GPT-4oまでは、定型的なメール作成、文章の要約、簡単なコードの生成など、比較的単純なタスクの効率化が中心でした。

しかしGPT-5 Proは、その「Thinking」能力により、より上流工程の業務をサポートできます。

例えば、市場調査データの分析とインサイトの抽出、新しい事業アイデアの壁打ちと実現可能性の評価、複雑なシステムの設計図の作成など、これまで人間の専門家が時間をかけて行っていた「考える」業務を代行・支援できます。

これにより、従業員はより創造的で、高度な意思決定が求められる業務に集中できるようになります。

結果として、組織全体の生産性向上だけでなく、アウトプットの質そのものの向上にも繋がるのが、GPT-5 Pro導入の具体的なメリットです。

【業務別】GPT-5 Proの活用アイデア

GPT-5 Proは、様々な部署の業務で活用できます。ここでは代表的な例をいくつか紹介します。

営業・カスタマーサポートでの活用

営業部門では、GPT-5 Proの高度なリサーチ能力と長文処理能力が役立ちます。

訪問先の企業の最新ニュース、決算資料、競合情報などを瞬時に分析させ、カスタマイズされた商談スクリプトや説得力のある提案資料の草案を作成させることができます。

カスタマーサポート部門では、複雑な問い合わせ内容を「Thinking」モードで深く理解させ、過去の膨大なナレッジベースを検索・分析した上で、最も的確な回答案をオペレーターに提示できます。

GPT-4oでは対応が難しかった、技術的に込み入った質問やクレーム対応の一次切り分けも可能です。

経営企画・データ分析での活用

経営企画部門では、GPT-5 Proは強力な戦略パートナーとなります。

市場トレンド、競合の動向、自社のKPIデータなど、複数の情報をインプットし、「今後3年間の中期経営計画の草案を作成して」といった高度な指示に対応できます。

AIは「Thinking」モードでデータを分析し、論理的な裏付けのある戦略オプションを提案します。

データ分析部門では、データサイエンティストのアシスタントとして機能します。

「売上減少の原因を特定するため、このデータセットを分析し、仮説を3つ提示して」と指示するだけで、高度な統計分析を実行し、インサイトをレポートします。

IT・開発業務での活用

IT・開発業務におけるGPT-5 Proの活用は、最も劇的な効果を生む分野の一つです。

「Thinking」モードを活用し、新しいアプリケーションのアーキテクチャ設計、セキュリティ要件の洗い出し、複雑なアルゴリズムの実装などを任せることができます。

「この既存コードのバグを特定し、リファクタリング案を提示して」といった依頼にも、人間の中堅エンジニアレベルで対応可能です。

開発プロセス全体のスピードアップと品質向上に直結します。

マーケティング・コンテンツ作成での活用

マーケティング部門では、ペルソナ(ターゲット顧客像)と目的を詳細に指示することで、GPT-5 Proに高品質なコンテンツを大量に生成させることが可能です。

単なるブログ記事作成に留まらず、競合分析に基づいたSEO戦略の立案、SNSキャンペーンの企画案、さらには動画広告の絵コンテ作成まで、幅広く対応します。

「Thinking」モードにより、ターゲットの心理を深く洞察した、訴求力の高いコピーライティングが期待できます。

GPT-5 Proは課金すべき? Plusモデル(GPT-4o)と徹底比較

GPT-5 Pro(Proプラン)は非常に強力ですが、月額約33,000円という料金は決して安くありません。

ここでは、従来のPlusモデル(GPT-4o)や、新しいPlusモデル(GPT-5制限付き)と比較して、本当にProプランに課金すべきかを考察します。

- GPT-5 Proへのアップグレードがおすすめな人

- Plusモデル(GPT-4o)のままで十分な人

- 性能とコストの比較まとめ

ご自身の利用目的と照らし合わせて、最適なプラン選択の参考にしてください。

GPT-5 Proへのアップグレードがおすすめな人

GPT-5 Pro(Proプラン:月額約33,000円)へのアップグレードが強く推奨されるのは、以下のような方々です。

- AIを日常業務の「思考パートナー」として活用したい専門職の方:コンサルタント、弁護士、研究者、経営企画担当者など、複雑な分析、リサーチ、戦略立案を日常的に行う方。GPT-5 Proの「Thinking」モードを無制限に使える価値は、月額料金を大きく上回る可能性があります。

- 高度な開発・分析を行うエンジニアやデータサイエンティスト:大規模なコード生成、複雑なシステムのデバッグ、高度なデータ分析をAIに任せたい方。作業時間を大幅に短縮できるため、投資対効果は非常に高いと言えます。

- AIの性能に一切の妥協をしたくないヘビーユーザー:常に最新・最強のAIモデルを、制限を気にせずに使い倒したい方。GPT-5のポテンシャルを最大限に引き出したい場合、Proプラン以外の選択肢は実質的にありません。

これらの人々にとって、GPT-5 Proは「おもちゃ」ではなく、業務効率を劇的に改善する「プロフェッショナルツール」となります。

Plusモデル(GPT-4o)のままで十分な人

一方で、以下のような方々は、急いでGPT-5 Proにアップグレードする必要はなく、従来のPlusプラン(GPT-4o、あるいは新しいGPT-5制限付きのPlusプラン:月額約3,300円)でも十分な場合があります。

- 日常的な文章作成や要約がメインの方:メールの作成、会議の議事録要約、ブログ記事の草案作成など、比較的ライトなタスクが中心の場合。これらの作業は、GPT-4oや、GPT-5の「Fast」モードでも十分に高速かつ高品質に処理できます。

- AIの利用頻度がそれほど高くない方:週に数回、アイデア出しの壁打ちや調べ物のアシスタントとして使う程度であれば、Plusプランの制限内(「Thinking」モードの利用回数制限あり)でも十分に対応可能です。

- コストパフォーマンスを最優先する方:月額33,000円のコストに見合うほどの高負荷なタスクをAIに任せる予定がない場合。まずは安価なPlusプランでGPT-5の基本性能を試し、物足りなくなってからProプランを検討するのが賢明です。

(※注:2025年10月現在、GPT-4oのみを選択し続けるプランは終了し、PlusプランはGPT-5(制限付き)に移行しています。)

性能とコストの比較まとめ

GPT-5 Pro(Proプラン)と、Plusプラン(GPT-5制限付き)、そして旧世代のGPT-4oを比較すると、以下のようになります。

| 比較項目 | GPT-4o (旧Plus) | GPT-5 (新Plus) | GPT-5 Pro (Proプラン) |

| 月額料金(目安) | 約3,300円 | 約3,300円 | 約33,000円 |

| 基本性能 | 高速・高汎用性 | 非常に高い | 最高性能 |

| 思考モード | – | Fast (多) / Thinking (制限有) | Fast (無制限) / Thinking (無制限) |

| 複雑な推論 | 苦手 | 制限付きで可能 | 非常に得意 |

| 大規模開発 | 困難 | 限定的 | 得意 |

| コスト | 低 | 低 | 高 |

| おすすめな人 | ライトユーザー(移行済) | 一般・ビジネスユーザー | プロフェッショナル・開発者 |

結論として、GPT-5 Proは「専門的な思考」をAIに任せたいプロフェッショナルのためのプランです。

一般的なビジネス用途や日常使いであれば、まずは新しいPlusプラン(GPT-5制限付き)から始めるのが最も現実的かつコスト効率の高い選択と言えるでしょう。

GPT-5 Proに関するよくある質問

最後に、GPT-5 Proに関して多くのユーザーから寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。

- 利用回数に制限はありますか?

- GPT-5 Proが使えない・表示されない時の対処法は?

- 他モデルとの性能差は具体的にどれくらいですか?

導入前の疑問や、利用中のトラブル解決の参考にしてください。

利用回数に制限はありますか?

利用するプランによって異なります。

GPT-5 Pro(Proプラン、月額約33,000円):

実質的に利用回数の制限はありません。特に「Thinking(長考)」モードを含め、GPT-5の全機能をストレスなく無制限に利用できることが、このプランの最大のメリットです。

Plusプラン(月額約3,300円):

メッセージ回数の上限は大幅に緩和されていますが、GPT-5の「Thinking(長考)」モードの利用には回数制限が設けられています。この制限は、GPT-4o時代のGPT-4の利用制限よりも厳しい場合があります。

無料プラン:

5時間あたり10メッセージまで、かつ「Thinking」モードは1日1回までと、非常に厳しい制限があります。

GPT-5 Proが使えない・表示されない時の対処法は?

GPT-5 Pro(Proプラン)に加入しているにもかかわらず、機能が使えない、あるいはプランが反映されない場合は、以下の点を確認してください。

- ログイン状態の確認:一度ログアウトし、再度ログインし直すことで、プラン情報が正しく反映されることがあります。

- ブラウザのキャッシュクリア:ブラウザに古い情報が残っている(キャッシュされている)可能性があります。ブラウザのキャッシュをクリアしてから、再度アクセスしてみてください。

- 決済状況の確認:クレジットカードの決済が正常に完了しているか、OpenAIのアカウント管理画面で確認してください。決済が失敗している場合、プランは適用されません。

- OpenAI側の障害:利用者全体でアクセスが集中している場合など、OpenAI側の一時的な障害で利用できなくなることがあります。OpenAIの公式ステータスページや、SNSなどで障害情報が発信されていないか確認してください。この場合は、時間を置いてから再度試すしかありません。

他モデルとの性能差は具体的にどれくらいですか?

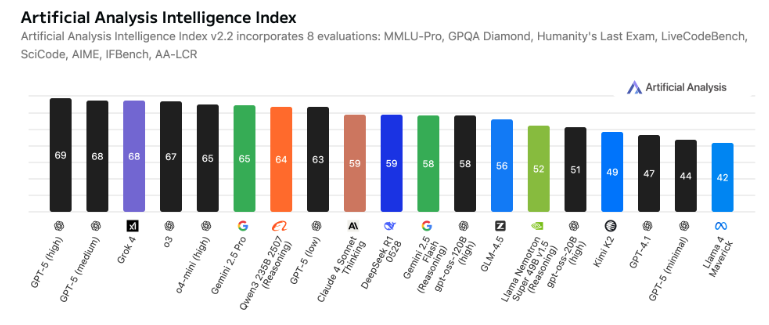

GPT-5 Proと他モデルとの性能差は、タスクの複雑さに応じて顕著に現れます。

GPT-4oとの比較:

GPT-4oは「非常に優秀なアシスタント」でした。GPT-5 Proは「専門家レベルのパートナー」です。簡単な文章作成や要約では大きな差を感じないかもしれませんが、複雑な論理推論、数学、コーディング、戦略立案などのタスクでは、GPT-5 Pro(特にThinkingモード)が圧倒的に高い精度と深い洞察を示します。ベンチマークスコア(性能指標)においても、多くの項目でGPT-4oを大幅に上回っています。

こちらは、第三者機関がGPT-5とGPT-4o、他社モデルの性能を詳細に比較・分析したベンチマークレポートです。 https://artificialanalysis.ai/articles/gpt-5-benchmarks-and-analysis

GPT-5 (Plusプラン) との比較:

ベースとなるモデルは同じ「GPT-5」ですが、使える「Thinking」モードの回数が決定的に異なります。Plusプランでは、複雑なタスクを連続して依頼するとすぐに制限に達してしまい、「Fast」モード(GPT-4oに近い応答速度)での回答しか得られなくなります。GPT-5 Proは、この「Thinking」モードを無制限に使えるため、常に最高の性能を引き出すことができます。

【特別公開】あなたのビジネスは「思考停止」していませんか?AIを「最強の右腕」に変える戦略的活用術

ChatGPTを導入したものの、「思ったより効果が出ない」「結局、何に使えばいいのかわからない」と感じていませんか?それは、AIを単なる“答えを出す道具”として捉えているからかもしれません。しかし、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究が示すように、漫然としたAI利用は、かえって人間の思考力を低下させるリスクもはらんでいます。では、一流の企業や研究機関は、この強力なツールをどのように活用し、競争優位性を築いているのでしょうか?

この記事では、AIを「思考停止の道具」ではなく、「ビジネスを加速させる最強のパートナー」に変えるための具体的な戦略と、その実践方法を徹底解説します。あなたの脳とビジネスを“サボらせない”ための、本質的なAI活用術がここにあります。

【警告】AI導入があなたのビジネスの「思考力」を奪うかもしれない

「ChatGPTに任せれば、もう頭を使わなくて済む」——もし、組織内でこのような風潮があるなら、それは危険な兆候かもしれません。MITの研究が明らかにしたのは、AIを使って文章を作成した人は、自力で考えた人に比べて脳の認知活動が半分以下に低下するという衝撃的な事実です。

これは、脳が考えるべきプロセスをAIに「外部委託」してしまうことで起こります。この状態が企業文化として根付くと、以下のような深刻なリスクが考えられます。

- 深く考える力の衰退: AIが提示した答えを鵜呑みにし、「本当にこれで良いのか?」と本質を疑う力が失われる。

- イノベーションの停滞: 新しい発想や独創的なアイデアが生まれにくくなり、競合との差別化が困難になる。

- 問題解決能力の低下: 複雑な課題に対し、多角的な視点から解決策を導き出す力が弱まる。

- 情報への批判的思考の欠如: AIが生成する情報に対するファクトチェックや、その背景にある意図を読み解く力が鈍化する。

便利なツールであるはずのAIが、使い方を誤ると、企業の「考える力」と「競争力」を蝕む両刃の剣となる可能性があるのです。

引用元:Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年, MIT

【実践】AIを「事業成長のブレイン」に変える戦略的活用術

では、企業はAIをどのように活用すれば、「思考停止」を避け、「事業成長のブレイン」として最大限に機能させることができるのでしょうか?その答えは、AIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を深め、創造性を刺激するパートナー」として利用することにあります。ここでは、今日から実践できる3つの戦略的活用法をご紹介します。

活用術①:AIを「戦略的壁打ち相手」として活用する

新規事業のアイデア、マーケティング戦略、重要な経営判断…これらを一人で考えるには限界があります。そこで、AIをあえて「優秀なコンサルタント」や「辛口の批評家」として設定し、自社の戦略に対する鋭い反論や、見落としているリスクを指摘させましょう。

戦略的プロンプト例:

「(貴社の新商品・サービスや戦略)について、あなたが世界トップクラスの経営戦略コンサルタントであれば、どんな弱点や潜在的なリスクを指摘しますか?最もクリティカルな点を3つ挙げ、それぞれ具体的な理由と影響範囲を説明してください。」これにより、社内だけでは気づけなかった思考の盲点を発見し、より強固で実現可能性の高い戦略を構築する力が養われます。AIの指摘を基に議論を深めることで、意思決定の質が飛躍的に向上します。

活用術②:AIを「市場のシミュレーター」として活用する

市場の変化は激しく、顧客ニーズも多様化しています。そこで、AIを「特定の市場セグメントの顧客」や「競合他社の代表者」として設定し、自社の提案がどのように受け止められるかをシミュレーションさせましょう。

戦略的プロンプト例:

「今から『(貴社の新商品・サービス)』のプレゼンテーションを行います。あなたは『(ターゲット顧客像:例:中小企業のIT部門担当役員)』として、私の提案に対してどのような疑問を持ち、どのようなメリット・デメリットを感じますか?また、他社製品と比較してどうか、忌憚のない意見を述べてください。」AIが提示する仮想的な顧客や競合の反応を通じて、提案の改善点や訴求ポイントを事前に洗い出すことができます。これにより、市場投入前のリスクを低減し、成功確率を高めることができます。

活用術③:AIを「イノベーションの触媒」として活用する

ゼロから革新的なアイデアを生み出すのは至難の業です。しかし、既存のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせることで、思わぬイノベーションを誘発できます。AIは膨大な知識とパターン認識能力を活かし、人間では思いつかないような組み合わせや視点を提供してくれます。

戦略的プロンプト例:

「『(特定の課題やテーマ)』について、革新的な解決策を求めています。現在のキーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素に加え、異業種(例:生物学、芸術、歴史)の知見をクロスオーバーさせ、これまでにない斬新なビジネスモデルやソリューションの切り口を5つ提案してください。」AIが提案した多様な切り口をヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあくまで人間です。このプロセスを通じて、従業員の発想力が刺激され、組織全体の創造性とイノベーション能力が大きく向上します。

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用はDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。