「会議の議事録作成に時間がかかりすぎる…。」

「もっと精度の高いAI議事録ツールを知りたいけど、どれを選べばいいか分からない。」

「無料で使える議事録AIツールを探している。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

会議の音声を自動で文字起こしし、要約まで作成してくれる議事録AIツールは、業務効率化の切り札として多くの企業で導入が進んでいます。

しかし、ツールによって機能や精度、料金体系は大きく異なり、自社に最適なものを見つけるのは簡単ではありません。

本記事では、AI議事録ツール25選を徹底比較し、失敗しない議事録AIツールの選び方について詳しく解説しました。

最新のAI技術動向を踏まえ、各ツールのメリット・デメリットを分かりやすく整理しています。

きっとあなたの業務を助けるツールが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

議事録AIツールの主な3つの機能

議事録AIツールとは、AI(人工知能)を活用して、会議や商談の音声を自動でテキスト化し、議事録の作成を支援するツールのことです。

単なる文字起こしに留まらず、AIによる高度な音声認識や自然言語処理技術を駆使して、議事録作成に関わる様々な作業を自動化します。

主な機能には以下のようなものがあります。

- 高精度な文字起こし

- AIによる自動要約とキーワード抽出

- 発言者の自動識別

これらの機能がもたらすメリットは非常に大きく、多くのビジネスシーンで活用が広がっています。

それでは、主な機能とメリットを順に解説します。

高精度な文字起こし

議事録AIツールの最も基本的な機能が、会議中の発言をリアルタイムまたは録音データから高精度に文字起こしすることです。

従来のICレコーダーを使った議事録作成では、録音を聞き返しながら手動でタイピングする必要があり、会議時間の2倍から3倍の作業時間が必要でした。

議事録AIツールを使えば、この文字起こし作業がほぼ自動で完了します。

近年のAI技術の進歩は目覚ましく、特に日本語の認識精度は飛躍的に向上しています。

「えー」「あのー」といった不要な言葉(フィラー)を自動で除去する機能や、専門用語・固有名詞を事前に登録して認識精度を高める辞書機能も搭載されているツールも多くあります。

これにより、議事録作成の土台となるテキストデータが瞬時に得られ、担当者の負担を劇的に軽減します。

また、テキスト化されたデータは検索が可能になるため、後から特定の議論や発言内容を探し出すのも容易になります。

AIによる自動要約とキーワード抽出

議事録AIツールの多くは、単に文字起こしするだけでなく、AIが会議全体の文脈を理解し、重要なポイントを自動で要約する機能を備えています。

長時間の会議でも、AIが「決定事項」「ネクストアクション(ToDo)」「主要な議題」などを抽出し、簡潔なサマリーを生成します。

これにより、会議に参加できなかったメンバーへの情報共有が迅速になるほか、議事録の確認・清書にかかる時間も大幅に短縮されます。

さらに、会議中で頻繁に登場した単語や重要なトピックを「キーワード」として自動抽出する機能もあります。

これにより、会議の主要な論点を視覚的に把握しやすくなります。

要約の精度はツールに搭載されているAIモデルに依存しますが、最新のGPT-5(2025年8月リリース)のような高性能な言語モデルを活用したツールでは、人間が作成したものと遜色ないレベルの要約が期待できます。

「発言者の自動識別」

複数人が参加する会議において、「誰が」「何を」発言したのかを正確に記録することは、議事録の品質を左右する重要な要素です。

多くの議事録AIツールは、声紋や発言のタイミングを分析し、発言者を自動で識別する機能を搭載しています。

「Aさん:」「Bさん:」のように、発言者ごとにテキストを自動で振り分けてくれるため、議論の流れが非常に分かりやすくなります。

Web会議ツール(ZoomやTeamsなど)と連携するタイプでは、会議システムのアカウント情報と紐づけて、より正確に発言者を特定できる場合が多いです。

対面での会議では、参加者がそれぞれスマートフォンアプリでログインしたり、高性能なマイクデバイスを使用したりすることで、識別精度を高める工夫がされています。

この機能により、議事録の清書段階で「この発言は誰だっけ?」と録音を聞き返す手間がなくなり、責任の所在や担当タスクが明確な議事録を効率的に作成できます。

議事録AIツール導入のメリット5選

議事録作成は、多くのビジネスパーソンにとって「重要だが、最も時間がかかるノンコア業務」の一つです。AIツールを導入することは、単なる時短だけでなく、組織全体のコミュニケーション品質を向上させる強力な投資となります。具体的な5つのメリットを解説します。

| メリット | 導入前の課題 | 導入後の変化 |

| ① 大幅な工数削減 | 1時間の会議に対し、作成に1〜2時間かかる | 数分の確認・修正のみで完了 |

| ② 会議の質の向上 | メモを取ることに必死で、発言できない | 全員が議論に集中し、活性化する |

| ③ 正確性の担保 | 抜け漏れや、作成者のバイアスが入る | 客観的な全記録+要約が残る |

| ④ 共有スピード | 完成まで数日かかり、記憶が薄れる | 会議終了直後に展開可能 |

| ⑤ ナレッジの資産化 | 過去の議事録が埋もれて検索できない | キーワード検索で瞬時に情報へ到達 |

① 作成時間の劇的な削減とコストカット

最大のメリットは、圧倒的な時間の節約です。従来、録音を聞き直して文字に起こし、要約して体裁を整える作業には、会議時間の2倍〜3倍の時間がかかっていました。AIツール導入後は、自動でテキスト化・要約されたドラフト(下書き)を手直しするだけで済むため、作成時間を従来の5分の1〜10分の1程度に短縮できます。これにより、社員は本来注力すべきコア業務に時間を割くことができ、人件費の大幅な削減に繋がります。

② 「メモ係」からの解放と会議の質の向上

議事録担当者は、これまで「聞き漏らさないこと」に集中するあまり、議論に積極的に参加できないというジレンマを抱えていました。AIが記録係を代行することで、参加者全員が「パソコンの画面」ではなく「相手の顔」を見て議論に集中できるようになります。結果として、アイデアが活発に出たり、意思決定の質が上がったりと、会議そのものの生産性が向上します。

③ 「言った言わない」問題の解消とリスク管理

人間の手による議事録は、どうしても作成者の主観が入ったり、聞き間違いによる抜け漏れが発生したりします。AIによる記録は、発言を一語一句正確にテキスト化(または録音とリンク)するため、「客観的な証拠」として機能します。後から「誰がその発言をしたか」「どのようなニュアンスだったか」を正確に確認できるため、認識の齟齬によるトラブルや、コンプライアンス上のリスクを未然に防ぐことができます。

④ 情報共有のスピードアップとタスク漏れ防止

記憶が鮮明なうちに議事録を共有することは、プロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。AIツールを使えば、会議終了とほぼ同時に議事録のドラフトが生成されるため、その日のうちに決定事項とネクストアクション(ToDo)をチームに共有できます。タスクの割り振りが即座に行われることで、実行スピードが上がり、「決定したはずなのに誰も動いていない」という事態を防げます。

⑤ 検索性の向上とナレッジの資産化

紙やバラバラのWordファイルで管理されている議事録は、後から情報を探すのが困難です。多くのAI議事録ツールはクラウド上でデータを一元管理し、強力な検索機能を備えています。「先月のプロジェクトAに関する議論」や「特定のキーワード」を入力するだけで、過去の膨大な会議データから該当箇所を瞬時に呼び出せます。これにより、会議の内容が「使い捨ての記録」から、いつでも引き出せる「会社の資産(ナレッジ)」へと変わります。

無料で使える議事録AIツールおすすめ10選

まずは、「コストをかけずにAIの恩恵を受けたい」「導入テストとして使ってみたい」という方に最適な、無料で利用できるツールをご紹介します。これらは基本的な文字起こし機能に優れており、個人のメモや小規模な会議に最適です。

| ツール名 | 無料の条件・特徴 | おすすめシーン |

| ① Google ドキュメント | 完全無料・無制限 | 1人での執筆、ブレストのメモ |

| ② Word for Web | 月300分まで(ファイルUP) | 録音済みデータの文字起こし |

| ③ ユーザーローカル | 登録不要・ブラウザ完結 | 急な会議、セキュリティ重視 |

| ④ Group Transcribe | 完全無料(iOS)・話者分離 | 複数人での対面会議 |

| ⑤ Sloos | 120円分無料・マイク1つで分離 | 少人数の対面ミーティング |

| ⑥ Vrew | 毎月一定量無料・Whisper搭載 | 動画・音声の高精度文字起こし |

| ⑦ Google Keep | 完全無料・メモ特化 | スマホでの咄嗟のアイデア記録 |

| ⑧ Speechnotes | ブラウザで長時間連続入力可 | 講演や長時間の独り言メモ |

| ⑨ Texter | リアルタイム変換・画像文字化 | 聴覚障がい者支援・講義記録 |

| ⑩ MacWhisper | 無料版あり・ローカル処理 | Macユーザーのオフライン利用 |

1. Google ドキュメント(音声入力)

世界中で利用されているドキュメント作成ツールですが、実は「ツール」メニュー内の音声入力機能が非常に優秀です。

時間制限が一切なく、完全に無料で使い放題なのが最大の強み。PCに向かって喋りながら、リアルタイムでテキストが生成されていく様は圧巻で、会議の議事録だけでなく、原稿の執筆やアイデア出しの壁打ち相手としても最強のパートナーとなります。

公式HP:https://workspace.google.com/intl/ja/products/docs/

2. Microsoft Word for Web(トランスクリプト)

Web版のWord(Microsoft 365 online)に搭載されている「トランスクリプト」機能は、録音済みの音声ファイル(mp3やwavなど)をアップロードして文字起こしできる点が画期的です。

無料のMicrosoftアカウントがあれば月間300分まで利用可能。話者分離機能もついており、文字起こし結果をワンクリックでWord文書に挿入できるため、編集作業への移行がスムーズです。

公式HP:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/free-office-online-for-the-web

3. ユーザーローカル音声議事録システム

「今すぐ会議の記録をとりたい」という時に、会員登録やアプリのインストールなしで、URLを開くだけで使えるWebツールです。

特筆すべきは、解析した音声データをサーバーに保存しない「ブラウザ完結型」の仕組み。情報漏洩を懸念してクラウドツールの利用が禁止されている企業環境でも、このツールなら利用許可が下りるケースが多く、現場の救世主となっています。

公式HP:https://www.userlocal.jp/

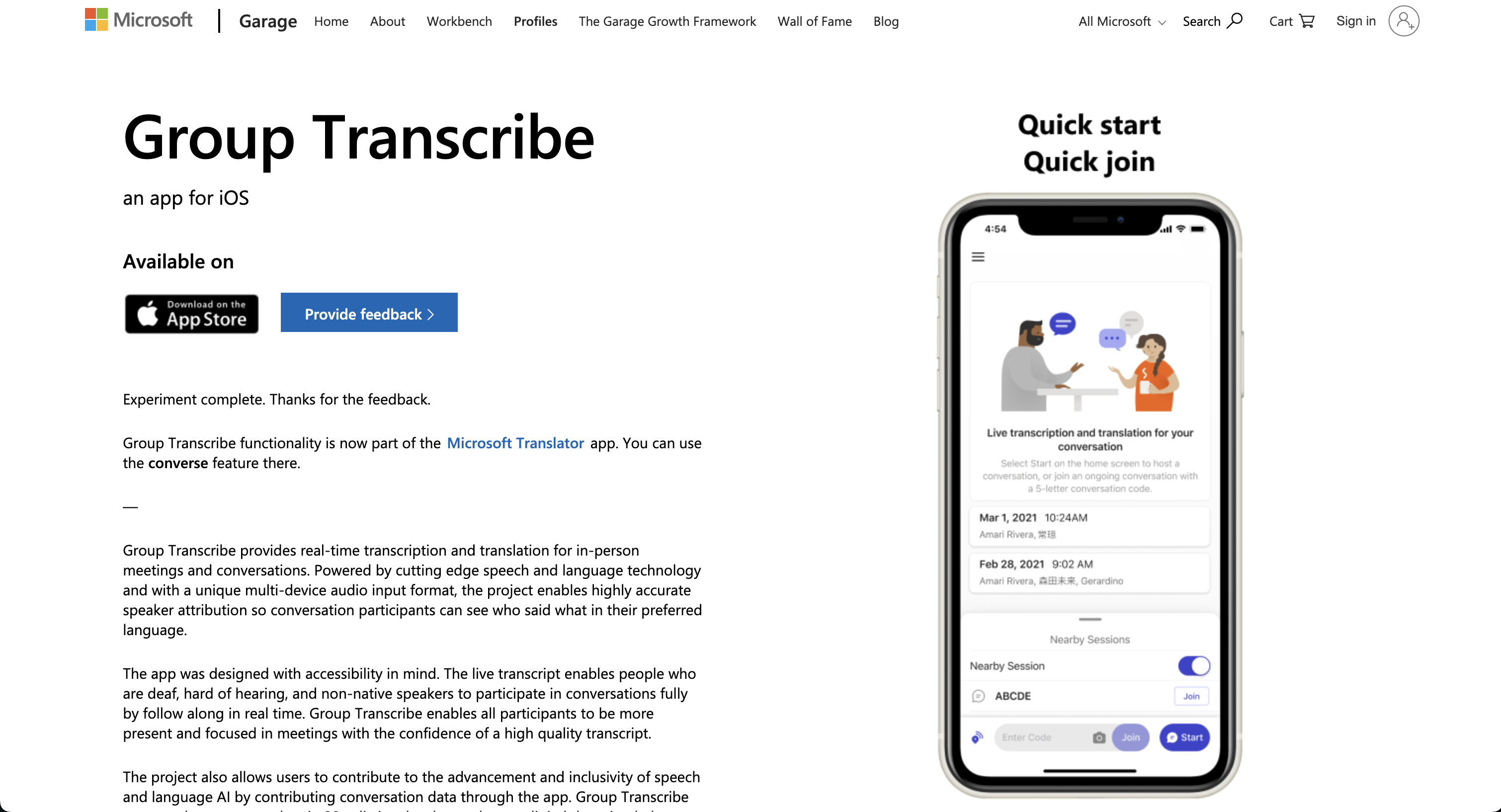

4. Group Transcribe

Microsoft Garageプロジェクトから生まれたiOSアプリです。

会議の参加者全員がそれぞれのiPhoneでアプリを立ち上げてセッションに参加することで、各端末のマイクをアレイマイクのように活用します。これにより、「誰が話したか」を驚くほど正確に識別し、色分けされたチャット形式の議事録を作成。多言語翻訳機能も備えており、国際的なチームミーティングでも活躍します。

公式HP:https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/group-transcribe/

5. Sloos(スルース)

通常、複数人の声を識別するには専用の高価なマイクが必要ですが、Sloosは汎用的なマイク1台だけで話者識別を実現する技術を持っています。

初回登録時に無料枠が付与され、その後も従量課金で非常に安価に利用できます。「高額な月額サブスクリプションを契約するほどではないが、たまに精度の高い話者分離が必要」というニーズに完璧に応えるツールです。

公式HP:https://sloos.qcore.co.jp/

6. Vrew(ブリュー)

元々は動画編集ソフトですが、OpenAI社の超高性能音声認識モデル「Whisper」を無料で(制限枠内で)利用できるため、文字起こしツールとしても「最強」との呼び声が高いです。

動画ファイルだけでなく音声ファイルも読み込み可能で、専門用語や早口が混じる難易度の高い録音データでも、驚異的な精度でテキスト化してくれます。

公式HP:https://vrew.ai/ja/

7. Google Keep

「ふと思いついたアイデア」を記録するのに最適なのがGoogle Keepの音声メモ機能です。

スマホアプリでマイクボタンを押して話すと、音声データそのものと、それを文字起こししたテキストの両方を1つのメモとして保存してくれます。会議全体の録音というよりは、会議中の「重要な決定事項」をピンポイントで音声記録し、検索可能なテキストとして残す使い方が便利です。

8. Speechnotes

Googleの音声認識エンジンを利用した、ブラウザベースの長時間音声入力ツールです。

Googleドキュメントと異なり、入力が途切れてもマイクがオフになりにくく、長時間話し続ける講演やインタビューの記録に向いています。句読点の自動挿入や、キーボードショートカットによる編集機能も充実しており、ライターのテープ起こし作業用としても人気があります。

9. Texter(テキスター)

最新のAI音声認識技術を活用したスマホアプリで、リアルタイムの文字起こしに優れています。

音声だけでなく、画像の文字認識(OCR)や翻訳機能も統合されており、メディア情報を総合的にテキスト化できるのが特徴。聴覚に障がいを持つ方とのコミュニケーション支援ツールとしても高い評価を得ており、直感的なUIで誰でも簡単に使えます。

公式HP:https://texter.work/

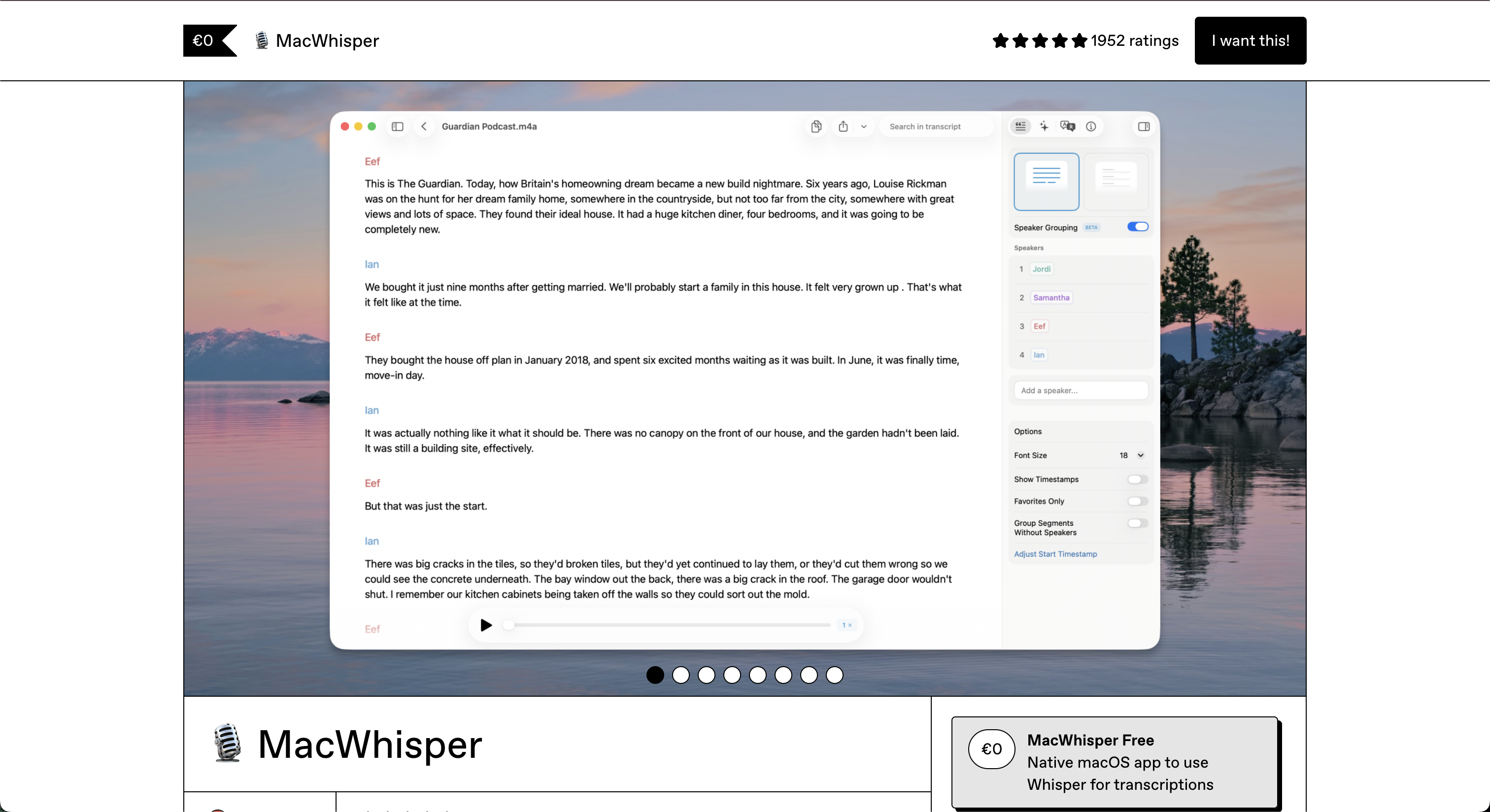

10. MacWhisper

Macユーザー限定ですが、OpenAIの「Whisper」モデルをMac内のローカル環境(GPU)で動作させるアプリです。

音声データを外部サーバーに送信せず、自分のPC内だけで処理が完結するため、セキュリティ面で非常に安心。無料版でも十分に高精度なモデル(Smallモデル等)を利用でき、ドラッグ&ドロップだけで高速に文字起こしが完了します。

公式HP:https://goodsnooze.gumroad.com/l/macwhisper

個人利用向け議事録AIツールおすすめ10選

フリーランス、ライター、学生、あるいは個人の業務効率化のために、有料でもコストパフォーマンスに優れたツールを使いたい方向けの10選です。

| ツール名 | 価格帯・特徴 | おすすめシーン |

| ① Notta | 月額1,200円〜・アプリ優秀 | Web会議・スマホ録音の決定版 |

| ② PLAUD NOTE | 本体約2.5万円・ChatGPT連携 | スマホ通話録音・対面商談 |

| ③ tl;dv | 基本無料(一部有料)・Zoom拡張 | Web会議の録画・瞬間ピン留め |

| ④ AutoMemo | 端末+月額/従量・専用機 | ICレコーダー感覚での利用 |

| ⑤ Otter.ai | 月額$10〜・英語特化 | 英語会議・海外インタビュー |

| ⑥ Pixel レコーダー | 端末代のみ・Google純正 | Pixelユーザーの講義・会議記録 |

| ⑦ Just Press Record | 買い切り・Apple Watch連携 | 移動中や現場でのクイック録音 |

| ⑧ Transkriptor | 安価な従量/月額制 | コスパ重視のファイル文字起こし |

| ⑨ Noted. | 録音+メモ連動 | 学生の講義ノート・聴講記録 |

| ⑩ Whisper Desktop | 無料(寄付歓迎)・Winローカル | Windowsユーザーのオフライン処理 |

1. Notta(ノッタ)

個人ユーザーから絶大な支持を得ている、現在最もバランスの取れたAI議事録ツールです。

スマホアプリとPCブラウザが完全に同期し、外出先での対面会議も、自宅でのWeb会議もこれ一つで管理できます。日程調整機能や画面録画機能も追加され、フリーランスの「パーソナルアシスタント」として機能します。

2. PLAUD NOTE(プラウドノート)

「スマホの通話を録音したい」という長年の課題を解決した、薄型カードサイズのボイスレコーダーガジェットです。

MagSafeでiPhoneの背面に貼り付け、振動で音声を記録します。録音データはアプリに転送され、ChatGPT-4oが即座に文字起こしと要約を行います。ハードウェアとAIが見事に融合した、個人事業主必携のデバイスです。

公式HP:https://jp.plaud.ai/

3. tl;dv(ティーエル・ディーブイ)

Zoom、Google Meet、Teamsを使うフリーランスやリモートワーカーに愛用されているブラウザ拡張機能です。

会議中に「ここ重要!」と思った瞬間にボタンを押すと、その前後の会話を要約してクリップしてくれます。会議後に数時間の録画を見返す必要がなくなり、必要な部分だけをクライアントに共有できるため、納品物の質が上がります。

公式HP:https://tldv.io/ja/

4. AutoMemo(オートメモ)

ソースネクストが提供する、AI文字起こし機能付きのボイスレコーダーです。

物理的なボタンがある専用端末(AutoMemo S/R)を使えば、スマホを取り出すことなく録音が開始でき、録音データはクラウド経由で自動的にテキスト化されてメールで届きます。「スマホの通知に邪魔されずに録音したい」という層に根強い人気があります。

5. Otter.ai(オッター)

英語圏の取材や会議がある場合、Otter一択と言っていいほどの性能を誇ります。

英語の識別能力、話者分離、要約の精度は世界トップクラス。会議中のキーワード抽出機能(AI Keywords)により、議論のトピックが一目でわかります。海外クライアントを持つエンジニアやデザイナーにおすすめです。

公式HP:https://otter.ai/

6. Pixel レコーダー

Google Pixelシリーズのスマートフォンに標準搭載されているレコーダーアプリです。

完全無料で利用でき、機内モード(オフライン)でもリアルタイムで文字起こしを行い、話者識別までやってのけます。GoogleのAI技術の結晶であり、Pixelユーザーであれば他の有料アプリは不要と言えるほどのクオリティです。

公式HP:https://store.google.com/jp/product/pixel_recorder

7. Just Press Record

Apple Watchとの連携が最強のiOSアプリです。

ワンタップで録音を開始でき、クラウド経由で即座にiPhoneやMacと同期され、文字起こしが行われます。現場作業中や移動中など、スマホを取り出しにくい状況でも手元で記録を残せるため、フィールドワークの多い職種に適しています。

公式HP:https://www.openplanetsoftware.com/just-press-record/

8. Transkriptor

「とにかく安く大量に文字起こしをしたい」というニーズに応えるサービスです。

比較的高精度な認識エンジンを搭載しながら、競合他社よりもリーズナブルな価格設定が魅力。チャットボットAI機能も搭載しており、起こしたテキストに対して「要約して」「ToDoを出して」と質問することができます。

公式HP:https://transkriptor.com/ja/

9. Noted.(ノーテッド)

「録音」と「自分で書くメモ」をタイムスタンプでリンクさせることに特化したアプリです。

メモを書いた瞬間の音声が紐付くため、復習する際に「メモの部分だけを聞き直す」ことが容易です。AIによる完全自動化ではなく、自分の理解を補助するツールとして、学生や資格勉強中の社会人に最適です。

10. Whisper(OpenAI)

Windows PCのグラフィックボード(GPU)パワーを使って、ローカル環境で「Whisper」を動かすためのフリーソフトです。

導入に少し知識が必要ですが、一度設定してしまえば、超高精度な文字起こしを時間制限なし・完全無料で回し続けることができます。機密情報を外部に出したくないエンジニアや研究者におすすめです。

公式HP:https://openai.com/ja-JP/index/whisper/

法人利用向け議事録AIツールおすすめ10選

企業全体での導入を前提とし、セキュリティ管理、チーム共有、他の業務システム(SFA/CRM)との連携機能が充実しているプロフェッショナル向けツールです。

| ツール名 | 強み・特徴 | おすすめ企業・部門 |

| ① Taskhub | AIプラットフォーム・構造化 | 全社導入・DX推進・業務自動化 |

| ② Rimo Voice | 日本語特化・AI GIJIROKU移行先 | 国内企業全般・使いやすさ重視 |

| ③ Otolio | 旧スマート書記・編集機能充実 | 自治体・大手企業・事務局 |

| ④ YOMEL | ワンクリック起動・簡単操作 | インサイドセールス・CS部門 |

| ⑤ ACES Meet | 商談解析・BANT判定 | 営業部門・商談の質向上 |

| ⑥ JamRoll | 感情解析・SFA連携 | 営業・カスタマーサクセス |

| ⑦ AmiVoice ScribeAssist | スタンドアロン・オフライン | 金融・医療・高セキュリティ業種 |

| ⑧ ZMEETING | 国立研究開発法人発・セキュア | 官公庁・研究機関 |

| ⑨ Teams Premium | Copilot・Teams完全統合 | Microsoft 365導入企業 |

| ⑩ Zoom AI Companion | Zoom統合・追加コスト安 | Zoomをメインで使う企業 |

1. Taskhub(タスクハブ)

Taskhubの議事録作成機能は、「録音」「終了」「生成」のたった3ステップで、会社のスタイルに合わせた高精度な議事録を自動作成できるサービスです。会議後に長時間かけて行っていた文字起こしや清書の手間を削減し、業務効率を劇的に向上させます。

主な特徴

- 直感的な操作: 会議開始時と終了時にボタンをクリックするだけの簡単操作で録音が可能です。

- 柔軟なカスタマイズ: 会議のタイトル、目的、アジェンダ、ToDoなど、企業や会議の性質に合わせて出力したい項目を自由に設定できます。

- 高度な編集機能: ワークフローエディタを活用することで、特定のキーワード抽出やPDF形式での出力、過去の関連資料を参照した補足など、より高度なカスタマイズも実現します。

多様なユースケース

単なる議事録の作成にとどまらず、会議内容をもとにした「マニュアル作成」や「企画書・要件定義書の作成」、商談音声を用いた「ロールプレイングのフィードバック」など、音声を活用した幅広い業務支援に対応しています。

2. Rimo Voice(リモボイス)

日本語に特化した自然な文字起こしで評価の高いツールです。

サービス終了した「AI GIJIROKU(オルツ)」の正式な移行先としても指名されており、実績と信頼性は折り紙付きです。音声とテキストがスプレッドシートのように連動するUIが秀逸で、修正作業のストレスが非常に少ないのが特徴。Web会議だけでなく、アップロードした音声ファイルの処理も高速です。

公式HP:https://rimo.app/about/voice

3. Otolio(オトリオ / 旧スマート書記)

2025年に「スマート書記」から名称変更された、累計導入数トップクラスのツールです。

自治体や大企業での導入実績が多く、その理由は「編集画面の使いやすさ」にあります。AIが作った下書きを、人間が最終確認して完成させるプロセスが徹底的に作り込まれており、「フィラー除去」や「用語登録」などのきめ細かい機能で、公的な文書としての議事録作成を強力にサポートします。

公式HP:https://www.smartshoki.com/

4. YOMEL(ヨメル)

「準備なしで、ワンクリックで始められる」手軽さが最大の武器です。

常駐アプリとしてデスクトップに置いておき、会議が始まったらボタンを押すだけ。Web会議でも対面会議でも、PCで鳴っている音とマイクの音を自動で拾って記録します。特にインサイドセールスやカスタマーサポートなど、通話件数が多い部門での記録漏れ防止に効果を発揮します。

公式HP:https://ai.yomel.co/gijiroku

5. ACES Meet(エースミート)

「営業の商談」を科学することに特化したAIツールです。

単に文字にするだけでなく、商談の中で顧客が話した「予算(Budget)」「決裁権(Authority)」「ニーズ(Needs)」「導入時期(Timeframe)」のBANT情報をAIが自動で解析・抽出します。営業マネージャーが部下の商談内容をチェックし、成約率を上げるためのコーチングツールとしても活用されています。

公式HP:https://meet.acesinc.co.jp/

6. JamRoll(ジャムロール)

「会話の温度感」まで記録するツールです。

AIによる感情解析機能を搭載しており、顧客がポジティブな反応を示した瞬間や、逆にネガティブになった瞬間を可視化します。SalesforceなどのSFA(営業支援システム)やCRMと自動連携し、商談終了後に活動履歴を自動入力してくれるため、営業担当者の事務作業負担を大幅に削減します。

公式HP:https://jamroll.poetics-ai.com/

7. AmiVoice ScribeAssist(アミボイス スクライブアシスト)

国内シェアNo.1の音声認識エンジンAmiVoiceを搭載した、インストール型のアプリケーションです。

最大の特徴は「インターネット未接続(オフライン)」でも動作する点です。音声データをクラウドに上げることなく、PC内で完結して文字起こしができるため、金融機関、医療機関、役員会議など、絶対に情報を外に出せない機密性の高い現場で唯一無二の選択肢となります。

公式HP:https://www.advanced-media.co.jp/products/service/scribeassist

8. ZMEETING(ズィーミーティング)

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)発のベンチャー企業が開発したツールです。

金融機関レベルのセキュリティ基準を満たしており、通信の暗号化やデータの取り扱いにおいて厳格な管理機能を提供します。Zoom等のWeb会議ツールと連携し、発言者を高精度に識別しながら議事録を作成します。

公式HP:https://zmeeting.hmcom.co.jp/

9. Microsoft Teams Premium(Intelligent Recap)

既にMicrosoft Teamsを使ってWeb会議をしている企業にとって、最もスムーズな選択肢です。

「Intelligent Recap(インテリジェント要約)」機能により、Copilotが会議の要点を自動でまとめ、欠席者にも「あなたの名前が出た場面」を通知してくれます。ツールを切り替えることなく、Teamsの画面内で完結する利便性は圧倒的です。

公式HP:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/premium

10. Zoom AI Companion

Zoomユーザーであれば、追加のツール契約なしで(有料ライセンスに含まれる形で)利用できるコストパフォーマンスの高い機能です。

会議中に「ここまでの内容を要約して」とAIに質問したり、会議後に要約メールを自動配信したりできます。他の専用ツールほどの多機能さはありませんが、Zoom会議の効率化としては必要十分な機能を備えています。

公式HP:https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0078599

Zoomで議事録を作成する方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

議事録AIツール導入時の4つの注意点

議事録AIツールは非常に便利ですが、導入にあたってはいくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。

ツールの性能を過信せず、弱点を補う運用を心がけることが重要です。

主な注意点・デメリットは以下の通りです。

- 文字起こしの精度は録音環境に左右される

- 専門用語や固有名詞は誤認識しやすい

- 導入や運用にコストがかかる

- セキュリティリスクの確認が必須

これらのポイントを押さえておかないと、「導入したのに使えない」といった失敗につながる可能性があります。

それでは、1つずつ順に解説します。

文字起こしの精度は録音環境に左右される

議事録AIツールの文字起こし精度は、録音される音声の品質に大きく依存します。

AIの認識率が90%以上と謳われているツールであっても、それはクリアな音声環境下での数値です。

例えば、以下のような状況では精度が著しく低下する可能性があります。

- 発言者とマイクの距離が遠い

- 複数人が同時に発言する(かぶり)

- 周囲の雑音(空調の音、タイピング音、資料をめくる音)が大きい

- Web会議でのネットワークが不安定で音声が途切れる

- 早口や小声、方言やなまりが強い発言

特に、広い会議室でPC内蔵のマイクだけを使って録音した場合、奥の席の人の声が拾えずに文字起こしが不正確になることは頻繁に起こります。

ツールを最大限活用するためには、集音性の高い外部マイク(360度マイクなど)を導入したり、会議の参加者にマイクに近づいて明瞭に話すよう協力を仰いだりするなど、録音環境を整備する工夫が必要です。

こちらは音声品質が自動音声認識(ASR)の単語誤り率にどう影響するかを予測する研究です。 合わせてご覧ください。 https://www.mitre.org/sites/default/files/pdf/06_1154.pdf

こちらの論文では、特定の周波数のノイズが多ければ多いほど、議事録の精度は落ちることを示しています。

専門用語や固有名詞は誤認識しやすい

AIの音声認識は、一般的な日本語や日常会話には強い一方で、特定の業界でしか使われない専門用語、社内用語、固有名詞(人名、製品名、会社名)などを正確に認識するのが苦手な場合があります。

例えば、「弊社の新製品『AQUILA-X』の進捗ですが」といった発言が、「弊社の新製品『アキラX』の進捗ですが」のように誤認識されてしまうケースです。

AIは学習データにない単語を、音の響きが似た別の単語に当てはめてしまうためです。

この問題に対処するため、多くの高機能な議事録AIツールには「単語登録機能(カスタム辞書)」が搭載されています。

事前にツールに自社の製品名や社員名、頻出する専門用語を登録しておくことで、AIがそれらの単語を正しく認識できるようになり、文字起こしの精度が格段に向上します。

この登録作業を怠ると、議事録の修正作業に結局時間がかかってしまうため、導入時の初期設定として非常に重要なプロセスとなります。

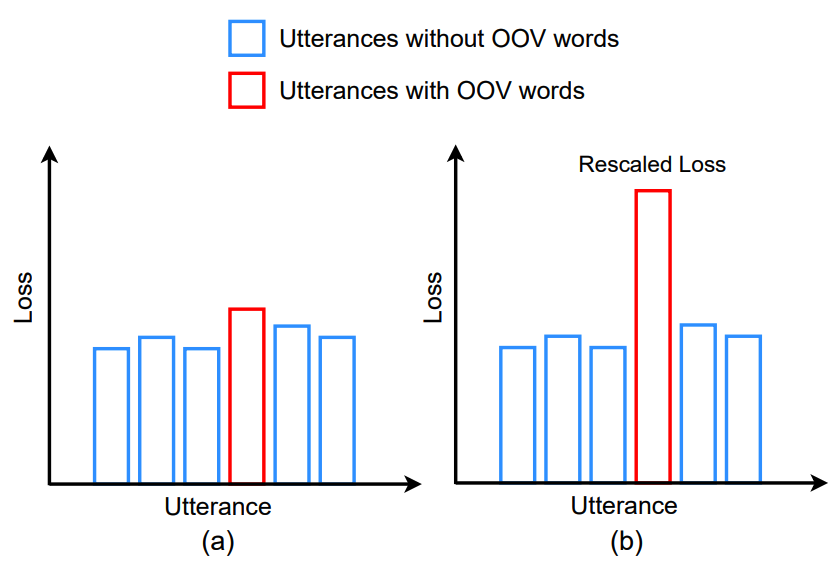

こちらはAI音声認識が語彙外(OOV)の単語、特に固有名詞の認識に課題があることを論じた研究論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2302.09723

以下の図は、AIモデルの学習時における「損失(Loss)」の扱い方の違いを比較したものです。

- (a) 通常の学習(左側): すべての文の損失がほぼ同じ高さで扱われています。この状態では、未知語(OOV)が含まれる文(赤枠)も、通常の文(青枠)と同じ重要度で学習されるため、モデルが未知語を特別に意識することはありません。

- (b) 提案手法による学習(右側): 未知語を含む文(赤枠)の損失だけが、意図的に大きく引き上げられています(Rescaled Loss)。これにより、AIは「この文の間違いは重大だ」と認識し、未知語を優先的に学習しようとします。

つまり、右図のように損失を操作することで、モデルに「未知語を強制的に注目させる」仕組みを表しています。

導入や運用にコストがかかる

議事録AIツールには、無料で利用できるものから、高額な月額費用がかかる法人向けのものまで様々です。

無料ツールは、「月間の文字起こし時間が短い」「AI要約機能がない」「話者識別ができない」など、機能が大幅に制限されている場合がほとんどです。

個人が短時間のメモを取る程度なら十分でも、ビジネスでの本格的な会議利用には耐えられないケースも多いです。

一方、高機能な有料ツールを導入する場合、初期費用や月額のライセンス費用が発生します。

料金体系は、「ユーザー数課金(1人あたり月額XXX円)」や「時間課金(月XX時間までYYY円)」などツールによって異なります。

自社の会議の頻度や利用人数を正確に把握し、どのプランがコストパフォーマンスに優れているかを見極める必要があります。

また、録音環境を改善するために高性能なマイクデバイスを追加購入するなど、ツール本体以外の関連コストがかかる可能性も考慮しておきましょう。

セキュリティリスクの確認が必須

議事録AIツールを利用するということは、社外秘情報や個人情報を含む可能性のある会議の音声データを、ツールを提供する外部のサーバーに送信することを意味します。

そのため、導入前には必ずツールのセキュリティ対策を確認する必要があります。

特に注意すべき点は以下の通りです。

- データの暗号化:通信経路(SSL/TLS)や保存データが暗号化されているか。

- データセンターの場所:国内のデータセンターで管理されているか。

- AI学習への利用:アップロードした音声データが、AIの性能向上のために利用されないか(オプトアウトできるか)。

- 認証・権限管理:ISMS(ISO 27001)などの第三者認証を取得しているか。アクセス権限を細かく設定できるか。

クラウド型のサービスを利用する場合、これらの確認は必須です。

特に機密性が高い情報を扱う会議(経営会議、人事評価など)で利用する場合は、データを外部に出さない「オンプレミス型(自社サーバー設置型)」のツールを選択することも視野に入れる必要があります。

こちらは中小企業がクラウドサービスを安全に利用するためのポイントを解説したIPA(情報処理推進機構)の公式ガイドです。 合わせてご覧ください。

クラウドサービスを利用する前に確認しましょう!

情報セキュリティ対策について、情報システムを所有する場合には、自社が対応すればよいのですが、“利用するだけ”のクラウドサービスではサービスを提供する事業者に委ねる部分が発生します。

事業者に委ねる部分については、利用者が直接管理することはできないので、サービスの機能だけではなく、サービスに付随するセキュリティ対策についても、きちんと確認したうえで利用する必要があります。

クラウドサービスのセキュリティ対策は、自社で所有する場合との共通点もありますが、以下のようなクラウドサービス固有のリスクを考慮して検討します。

引用元: https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/ug65p90000019cbk-att/000072150.pdf

【失敗しない】議事録AIツールの選び方 7つのポイント

議事録AIツールは多種多様であり、自社の目的や環境に合わないものを選んでしまうと、導入効果が得られません。

ここでは、ツール選びで失敗しないために確認すべき7つの重要なポイントを解説します。

- 文字起こしの精度(リアルタイム・バッチ)

- 利用シーン(Web会議 / 対面 / スマホアプリ)

- 必要な機能(要約・翻訳・話者識別)

- 対応ツール(Zoom・Teams・Google Meetなど)

- 操作画面の分かりやすさ(UI/UX)

- 料金プランとコスト(無料枠の範囲)

- セキュリティ対策(オンプレミス / クラウド)

これらのポイントを比較検討することで、自社に最適なツールが見えてきます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

1. 文字起こしの精度(リアルタイム・バッチ)

議事録AIツールの根幹となるのが「文字起こしの精度」です。

精度が低いと、結局手作業での修正に多くの時間を費やすことになり、導入の意味が薄れてしまいます。

文字起こしには、会議中に即座にテキスト化する「リアルタイム処理」と、会議終了後に録音データをアップロードしてテキスト化する「バッチ処理」があります。

一般的に、バッチ処理の方がAIが音声全体を分析できるため、精度が高くなる傾向があります。

リアルタイムでの可視化が必要か、会議後の議事録作成がメインかを明確にしましょう。

また、精度を判断する際は、無料トライアルを活用し、実際の自社の会議(Web会議、対面会議など)で録音した音声データを使って試すことが不可欠です。

特に、専門用語や社内用語がどれだけ正確に認識されるかを確認しましょう。

多くのツールが無料トライアル期間や、無料プランを提供しているため、最低でも2〜3つのツールを比較検証することをおすすめします。

無料で使える文字起こしツールについても知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

2. 利用シーン(Web会議 / 対面 / スマホアプリ)

自社が議事録AIツールを利用する主なシーンを想定することが重要です。

利用シーンによって、最適なツールの形態が異なります。

- Web会議がメインの場合:Zoom, Microsoft Teams, Google MeetなどのWeb会議システムとシームレスに連携できるツールが必須です。AIボットが会議に自動で参加して録音・文字起こしを行うタイプは、録音漏れがなく便利です。

- 対面(オフライン)会議がメインの場合:PCのマイクで録音するタイプのほか、スマートフォンアプリで手軽に録音・文字起こしできるツールが適しています。また、複数人が参加する広い会議室では、専用の360度集音マイクデバイスと連携できるツール(例:AutoMemo, VOITER)が精度を担保するために有効です。

- 外出先や移動中での利用が多い場合:スマートフォンアプリの操作性や、録音開始までの手軽さが重要になります。商談やインタビューなど、機動性が求められるシーンで役立ちます。

3. 必要な機能(要約・翻訳・話者識別)

文字起こし以外に、どのような機能が必要かを明確にしましょう。

機能が多ければ良いというわけではなく、自社の課題解決に必要な機能が搭載されているかを見極めます。

- 自動要約:会議の要点や決定事項、ToDoをAIが自動で抽出する機能です。議事録の確認・共有時間を短縮したい場合に必須です。最新のGPT-5などを搭載し、要約の精度が高いツールが望ましいです。

- 話者識別:「誰が」発言したかを自動で判別する機能です。議論の流れを正確に把握したい場合や、責任の所在を明確にしたい会議では重要になります。

- 翻訳機能:グローバルな会議が多い企業では、英語、中国語など多言語の文字起こしや、リアルタイム翻訳、議事録の翻訳機能が役立ちます。

- 単語登録(辞書機能):専門用語や固有名詞が多い業界・企業では、認識精度を担保するために必須の機能と言えます。

4. 対応ツール(Zoom・Teams・Google Meetなど)

Web会議が主流の場合、現在自社で利用しているWeb会議システムにツールが対応しているか、必ず確認してください。

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet の主要3ツールに対応しているサービスが多いですが、中には「Google Meet専用」(例:tl;dv)など、特定のツールに特化している場合もあります。

連携方法も重要です。

AIボットが自動で会議に参加し、参加者に録音中であることを通知してくれるタイプは、手間がかからず便利です。

また、Web会議システムのカレンダー(Googleカレンダー、Outlookカレンダー)と連携し、予定されている会議に自動で参加する機能があると、録音のし忘れを防ぐことができます。

自社のIT環境とスムーズに連携できるかどうかが、運用定着の鍵を握ります。

5. 操作画面の分かりやすさ(UI/UX)

議事録AIツールは、ITリテラシーが高い人だけでなく、社内の誰もが簡単に使えなければ導入効果は最大化されません。

操作画面(UI)が直感的で分かりやすく、ストレスなく使えるか(UX)は非常に重要な選定ポイントです。

特に、文字起こし結果の編集画面の使いやすさは必ず確認しましょう。

音声データとテキストが連動しており、テキストをクリックすると該当箇所の音声が再生される機能は、修正作業を効率化するためにほぼ必須です。

また、録音の開始・停止方法、データのアップロード手順、議事録の共有方法などがシンプルであることも重要です。

無料トライアルを利用する際は、実際に議事録を作成する可能性のある複数のメンバーで操作感を試し、フィードバックを集めると良いでしょう。

マニュアルを熟読しなくても使えるような、シンプルなツールが理想的です。

6. 料金プランとコスト(無料枠の範囲)

料金プランはツールによって大きく異なります。

自社の利用頻度や人数、必要な機能と照らし合わせて、最もコストパフォーマンスの高いプランを選ぶ必要があります。

- 無料プランの制限:無料プランで検討している場合、その制限内容を正確に把握しましょう。「月間の文字起こし時間(例:月60分まで)」「1回あたりの録音時間(例:1回3分まで)」「機能制限(例:AI要約不可、話者識別不可)」など、厳しい制約があることがほとんどです。

- 有料プランの課金体系:

- ユーザー課金: 1ユーザーあたり月額XXX円。利用する人数が少ない場合に適しています。

- 時間課金(従量課金): 文字起こし時間1分あたりXX円、または月XX時間までYYY円。会議の頻度が多い場合に割高になる可能性があります。

- デバイス課金: 専用デバイスの購入費用+文字起こしサービスの利用料。

- コストシミュレーション:自社の「平均的な会議時間」「月間の会議回数」「ツールを利用する人数」を算出し、各ツールの料金プランに当てはめて総コストを比較しましょう。

7. セキュリティ対策(オンプレミス / クラウド)

会議の内容には、経営戦略、顧客情報、人事情報など、機密情報が含まれることが多くあります。

導入する議事録AIツールのセキュリティ対策が、自社のセキュリティポリシーを満たしているかを確認することは必須です。

- クラウド型の場合:多くのツールがこの形態です。「通信・保存データの暗号化」「ISMS (ISO 27001) やPマークなどの第三者認証の取得」「AI学習へのデータ不使用(オプトアウト可能か)」「国内データセンターでの管理」などを確認しましょう。

- オンプレミス型の場合:データを外部サーバーに一切送信せず、自社内の閉じたネットワーク環境(オンプレミス)で運用できるツールです。金融機関や官公庁など、特に高いセキュリティ要件が求められる場合に適しています。導入コストや運用保守の手間はクラウド型より大きくなる傾向があります。

ツールの公式サイトのセキュリティページを確認したり、必要であれば営業担当者に直接問い合わせたりして、安全性を徹底的に確認してください。

議事録AIツールの精度を最大限に高めるコツ

議事録AIツールを導入しても、使い方や環境次第では期待した精度が出ず、「結局、手直しが大変」ということになりかねません。

ツールの性能を最大限に引き出し、AIによる自動化の恩恵を享受するためには、いくつかのコツが必要です。

AIの弱点を人間が補ってあげる意識が重要です。

ここでは、議事録AIツールの精度を最大限に高めるための3つの主要なコツを紹介します。

- マイクや録音環境を整備する

- ツールに専門用語や固有名詞を登録する

- 発言者がハキハキと明確に話す

これらの準備を行うことで、AIの認識率が劇的に改善され、議事録作成の工数を最小限に抑えることができます。

マイクや録音環境を整備する

AIの文字起こし精度は、入力される「音声の品質」に最も大きく左右されます。

AIにとって聞き取りやすい、クリアな音声を録音することが最も重要です。

- 対面会議の場合:PCやスマートフォンの内蔵マイクは、発言者との距離が遠くなると音声を正確に拾えません。会議室の規模にもよりますが、参加者の中心に置ける「360度集音マイク」や、発言者の近くに設置できる「外部マイク」の使用を強く推奨します。マイクに投資することは、議事録AIツールの導入効果を高める上で最も確実な方法です。

- Web会議の場合:参加者各自が「マイク付きイヤホン」や「ヘッドセット」を使用することを徹底します。PC内蔵マイクは、キーボードのタイピング音や周囲の雑音を拾いやすいため、避けるのが賢明です。クリアな音声入力は、AIの精度向上だけでなく、会議相手とのスムーズなコミュニケーションにも役立ちます。

- 共通の注意点:エアコンの風切り音やプロジェクターのファン音など、会議室の「環境音(ノイズ)」にも注意しましょう。可能な限り静かな環境を整えることも重要です。

ツールに専門用語や固有名詞を登録する

多くの議事録AIツールが苦手とするのが、学習データに含まれていない「専門用語」「社内用語」「製品名」「人名」といった固有名詞です。

これらは、音が似た別の一般的な単語に誤認識されがちです。

この問題を解決するのが「単語登録(カスタム辞書)」機能です。

有料プランの多くにはこの機能が搭載されています。

導入時に、自社で頻繁に使われるこれらの固有名詞をリストアップし、ツールに登録する作業を行いましょう。

例えば、「Synclog」を「シンクログ」、「GPT-5」を「ジーピーティーファイブ」といったように、読み仮名とセットで登録します。

このひと手間を加えるだけで、AIがこれらの単語を正しく認識できるようになり、文字起こしの精度が劇的に向上します。

議事録の修正作業のほとんどは、この固有名詞の誤認識の修正であることが多いため、非常に効果的な対策となります。

発言者がハキハキと明確に話す

AIは人間以上に「曖昧さ」を嫌います。

ツールを導入する際は、会議の参加者全員に「AIが議事録を作成している」ことを周知し、話し方について協力を仰ぐことも有効です。

特に以下の点を意識してもらうよう依頼しましょう。

- ハキハキと明瞭に話す:小声や早口、語尾が不明瞭な話し方は、AIの誤認識を招きます。マイクに向かって、相手に伝える意識で明確に発言することが重要です。

- 同時に発言しない:複数の発言が重なると、AIは音声を正しく分離・認識することができません。話者識別機能の精度も著しく低下します。一人が話し終わってから次の人が話し始める、という会議の基本的なルールを再徹底しましょう。

- 発言の冒頭で名前を言う(補助的に):対面会議などで話者識別の精度が安定しない場合、補助的な対策として、発言の冒頭で「(営業部の)田中です」のように自分の名前を言うルールにするのも一つの手です。

AIに最適化された話し方を全員が意識することで、ツールはより正確な議事録を出力できるようになります。

議事録AIツールに関するよくある質問

最後に、議事録AIツールの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

無料ツールと有料ツールの主な違いは何ですか?

無料ツールと有料ツールの最も大きな違いは、「利用時間の制限」と「高度なAI機能の有無」です。

- 無料ツールの特徴:「1回の録音が3分まで(Notta)」や「月間60分まで(ギージー)」のように、利用時間に厳しい制限がある場合がほとんどです。また、AIによる「自動要約」や「話者識別」といった、議事録作成の効率化に直結する重要な機能が利用できない(LINE WORKS AiNoteなど)、または制限されている(tl;dvなど)ケースが多いです。あくまで機能のお試しや、個人の短時間メモ用と考えるべきです。

- 有料ツールの特徴:ビジネス利用に十分な文字起こし時間(月30時間や無制限など)が確保されています。さらに、高精度な「AI要約」「話者識別」「単語登録」「データのエクスポート」など、議事録作成の工数を本格的に削減するための機能が全て利用できます。セキュリティ対策やサポート体制が充実している点も、法人利用における大きな違いです。

スマートフォンだけでも利用できますか?

はい、多くの議事録AIツールはスマートフォンアプリ(iOS/Android)を提供しており、スマートフォン単体でも利用可能です。

Notta, RIMO Voice, AutoMemo, LINE WORKS AiNote などは、スマホアプリで会議を録音し、そのままアプリ上で文字起こしや要約の確認ができます。

対面での会議や、外出先でのインタビュー、移動中のメモなどに非常に便利です。

ただし、Web会議(Zoom, Teamsなど)にAIボットとして自動参加させる機能は、PCブラウザから設定する必要があるツールが一般的です。

また、PCとスマートフォンを連携させ、対面会議ではスマホをマイク代わりにしてPCでリアルタイムに文字起こしを表示する、といった使い方(スマート書記など)ができるツールもあります。

利用シーンに応じて、PCとスマートフォンを使い分けるのが最も効率的です。

セキュリティ面で気をつけることは何ですか?

議事録AIツールの利用では、機密情報を含む会議の音声データを外部のサーバーに送信するため、セキュリティ対策の確認は必須です。

最低限、以下の点を確認してください。

- 通信とデータの暗号化:データ送信中(SSL/TLSなど)と、サーバーでの保存時(AES-256など)にデータが暗号化されているか。

- AI学習へのデータ利用の有無:アップロードした音声データが、AIの性能向上のために利用されないか。利用される場合、それを拒否(オプトアウト)できる設定があるか。無料プランでは学習に利用され、有料プランでは利用されない(LINE WORKS AiNoteなど)ケースもあるため、注意が必要です。

- 第三者認証の取得:「ISMS (ISO 27001)」や「プライバシーマーク」など、情報セキュリティに関する客観的な認証を取得しているか。

- データセンターの所在地:データが国内の信頼できるデータセンターで管理されているか。

これらの情報は、各ツールの公式サイトにある「セキュリティ」や「プライバシーポリシー」のページに記載されています。

自社のセキュリティポリシーと照らし合わせ、基準を満たすツールを選定してください。

AI議事録のセキュリティ面についてもっと知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

議事録AIを使えば、正しい議事録フォーマットで作成できますか?

結論から言うと、可能です。ただし、「何もしなくても自動で完璧なフォーマットになる」わけではなく、AIへの指示やツールの選び方が重要になります。多くの議事録AIは、一般的なビジネス文書の構造を理解しているため、基本的には誰が見ても違和感のない形式で出力してくれます。

具体的には、以下の3つのアプローチで理想のフォーマットを実現できます。

- プロンプト(指示)による型指定 汎用的なAI(ChatGPTやGeminiなど)を使う場合、「以下のフォーマットに合わせて出力してください」と指示し、見本を貼り付けるだけで、その形式に則った議事録が生成されます。「日時・場所・出席者・議題・決定事項・次回アクション」といった項目を明示することで、AIはそれに沿って情報を埋め込んでくれます。

- テンプレート機能を持つ専用ツールの活用 議事録作成に特化した専用AIツール(YOMELやNottaなど)には、最初から「経営会議用」「面談用」「定例報告用」といったテンプレートが用意されているものがあります。これらを利用すれば、プロンプトを考える必要すらなく、会議の種類を選ぶだけで適切なフォーマットの議事録が完成します。

- 過去の議事録を学習・参照させる 「いつも通りの形式」にこだわりたい場合は、過去の完成した議事録をAIに参考資料として読み込ませるのが有効です。「この添付ファイルの書き方を真似して、今回の会議内容をまとめて」と指示することで、社内独自のルールや言い回し、項目の並び順などを再現した議事録を作成できます。

AIは「形式を整える作業」が非常に得意です。手作業で体裁を整える時間をゼロにし、人間は中身の確認だけに集中できるようになります。

そもそも正しい議事録フォーマットを知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTで議事録作成することは可能ですか?

結論から言うと、可能です。世界で最も利用されている生成AIであるChatGPTは、議事録作成においても非常に高いパフォーマンスを発揮します。特に、柔軟な指示出しやカスタマイズ性を重視する場合、ChatGPTは強力なパートナーとなります。

具体的には、以下の3つの点が効率化の鍵となります。

- 柔軟で自然な「要約・整頓能力」 ChatGPT(特にGPT-4oモデル)は、文脈を読み取る能力が非常に高く、単に発言を短くするだけでなく、「決定事項」「To Do」「保留事項」などに分類して整理するのが得意です。「口語体をビジネス文書に変換して」「箇条書きで要約して」といった細かい指示にも的確に応答し、人間が書いたような自然な議事録を作成できます。

- 「GPTs」による自分専用の議事録ボット作成 有料プラン等で利用できる「GPTs」機能を使えば、自社のフォーマットや特定のルール(例:専門用語の統一、特定人物の発言の強調など)をあらかじめ学習させた「議事録作成専用ボット」を作ることができます。毎回同じプロンプト(指示文)を入力する必要がなくなり、ファイルをアップロードするだけでいつもの形式で出力されるため、定型業務の時間を大幅に削減できます。

- 高度なデータ分析機能(Advanced Data Analysis) テキストファイルだけでなく、WordやPDF、Excelなどの資料を直接アップロードして内容を解析させることが可能です。会議資料と文字起こしテキストの両方を読み込ませることで、「資料のこのページについての議論はどのような結論になったか」といった、文脈を踏まえた高度な議事録作成も実現できます。

精度の高い日本語処理と、カスタマイズによる自動化を求める方には、ChatGPTが最適な選択肢と言えるでしょう。

ChatGPTで議事録作成を効率化したい人は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

Geminiでも議事録作成を効率化することはできますか?

結論から言うと、可能です。特に普段からGoogleドキュメントやGmailなどを利用している環境であれば、他のAIツールよりもスムーズに業務に組み込むことができます。 具体的には、以下の3つの点が効率化の鍵となります。

- 圧倒的な「長文処理能力」 Gemini(特にGemini 1.5 Proモデル)は、一度に読み込める情報量(コンテキストウィンドウ)が非常に大きいのが特徴です。1〜2時間を超えるような長い会議の文字起こしテキストであっても、テキストを分割することなく、一度にまるごと読み込ませて要約させることが可能です。

- Google Workspaceとのシームレスな連携 Geminiで生成した議事録は、回答の下部に表示される「Googleドキュメントにエクスポート」や「Gmailで下書きを作成」ボタンを押すだけで、即座にドキュメント化やメール転送が可能です。コピー&ペーストの手間すら省略できるため、共有までのスピードが格段に上がります。

- マルチモーダル機能(ファイルの直接読み込み) 有料プラン(Gemini Advanced等)や一部の環境では、テキストデータだけでなく、会議の録画データ(動画)や音声ファイル、PDF資料などを直接アップロードして解析させることができます。文字起こしツールを挟まずに、動画から直接議事録を作成できる点は大きなアドバンテージです。

Googleのエコシステムを中心に業務を行っている場合は、Geminiが最も親和性の高い選択肢となるでしょう。

Geminiで議事録作成を効率化したい人は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。