※今記事は、PartnerProp VP of Sales 磐崎 友玖氏と、生成AIプラットフォームTaskhubを運営する株式会社Bocek、の取締役の松原 奎人氏でのウェビナーの内容です。

| テーマ | AIを使い倒して売上・商談創る極意 営業・マーケが”毎日使える”仕組みとは? |

| 日時 | 10月30日(木)12:00〜13:00 |

| 場所 | オンライン |

| 費用 | 無料 |

| 定員 | なし |

| 対象 | 経営者、事業責任者、パートナービジネスやパートナーセールスの担当者様 |

磐崎:PartnerPropの岩崎です。現在、営業責任者を務めており、弊社自身も非常にAIを活用して事業の成長を進めている会社の一つです。我々は、パートナー支援、いわゆるパートナーチャネルビジネスに取り組まれている企業様を支援するPRM(Partner Relationship Management)ソリューションを提供しており、業界ナンバーワンの実績がございます。

我々は初回のシード調達から半年間で一気にシリーズAの調達を大きく進め、累計で数十億円を超える調達を実現してきました。この背景には、当初は少人数で事業を行っていた中で、AIの活用が非常に大きかったという事実があります。本日はその実態やリアルなところもお伝えできればと思います。

松原:株式会社Bocek取締役の松原です。弊社は生成AIに特化した会社で、様々な企業様の生成AI導入や活用推進をご支援してまいりました。生成AIが流行りだしてから、多くの会社様がトライされていますが、「なかなか現場に定着しない」という課題感を抱えていらっしゃいます。本日はそういった課題に対して、具体的な解決策を一つでも多くお持ち帰りいただければと考えております。

誰もがAIを使いこなせる社会を目指して

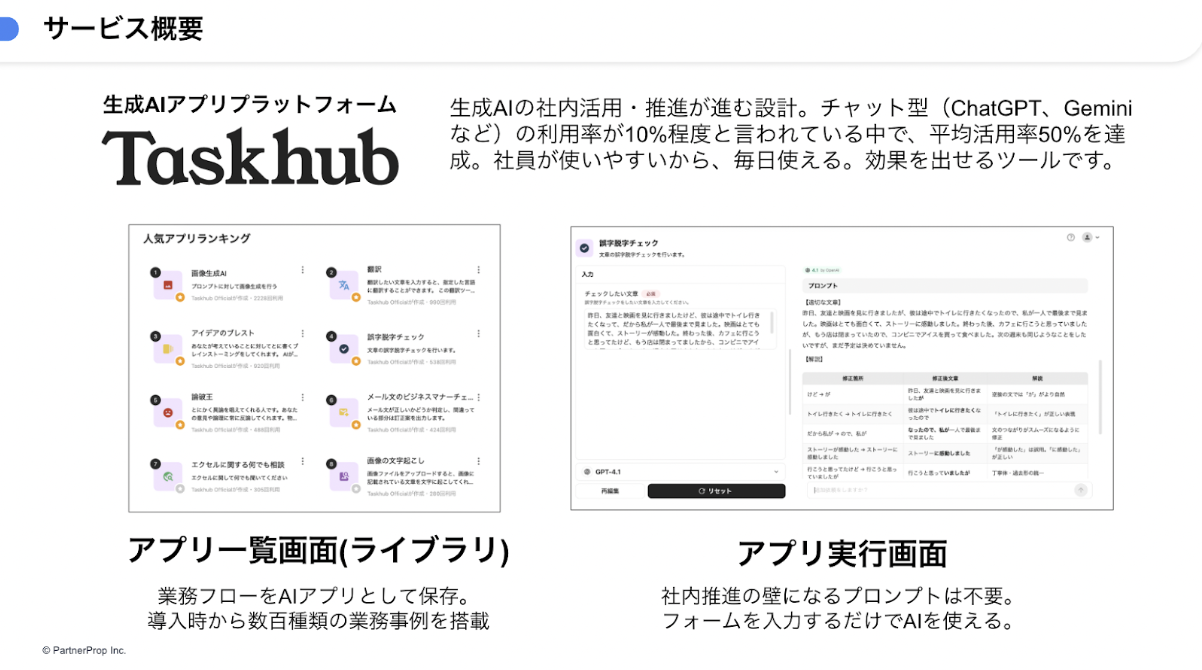

松原:弊社のサービスである「Taskhub」についても合わせてご紹介します。Taskhubとは何かと申しますと、最初にChatGPTが流行しましたが、使える人と使えない人の差が非常に激しいという課題が顕在化してきました。CopilotやChatGPT、Geminiといったチャット型のAIを会社で導入しているものの、うまく使いこなせているのは10%程度だと言われています。

松原:その課題を解決するために、我々は「AIをアプリにしてしまおう」というご提案をしています。アプリにすることで、毎回プロンプトを打たなくても、プロンプトが内部に組み込まれているため、手間なくすぐにAIを活用できる便利なサービスです。実際に平均活用率は50%を超えており、一般的なツールと比較して、明らかに浸透と活用が進んでいることが数字で証明されています。

松原:やはり、各社様の業務フローに落とし込めないと、現場の人たちは違和感を感じてしまいます。現場に馴染む形を意識して使っていただくことで、毎日使ってもらえるようになり、ついには「AIがないと仕事ができない」という状態に変わっていきます。そういった変革をサポートできるサービスです。

なぜ今、AI活用を推進すべきなのか

磐崎:そもそもなぜAI活用を推進することが大事なのか、推進するためにはどうすれば良いのか、という点からお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。

松原:やはり、根本的な部分として、会社として売上に繋がる業務に集中するべきだという考えがあります。例えば、これまで手作業で資料をまとめるのに何時間もかけていたわけですが、その工数が売上に繋がっているかというと、必ずしもそうではありませんでした。AIは人が行う作業を代行してくれるテクノロジーですので、ここにどれだけ作業を代行させられるかで、企業の業績が変わってきます。小さな組織で大きな結果を出すことに直接つながってくるため、今、多くの企業でAI活用が試みられているという状況です。

磐崎:非常にわかります。我々のようなサービス企業も、これまでは大型の資金調達を行い、従業員を増やして数で勝ちにいくのが一つの王道だったと思います。しかし、採用できる人材には限りがありますし、コストもかかります。いかにチームを小さく保ったまま事業をスケールさせるか、これは非常に重要なポイントだと改めて思いますね。

松原:おっしゃる通りです。海外では、本当にスモールな組織で何億、何十億という売上を立てている企業がどんどん出てきています。これはスタートアップに限らず、すべての会社で使っていけるテクノロジーだと思います。

生成AI活用を成功させる4つのポイント

松原:生成AIの活用を成功させるには、4つのポイントをクリアする必要があります。

1つめは、活用事例を明確にすることです。社員は日々の業務で忙しく、その中で新しいテクノロジーの勉強をしろと言われても、なかなか気が進まないものです。「自社でAIをどのように、どこで使えるのか」「使った結果どうなるのか」という活用事例(ユースケース)を明確にしてから導入することが重要です。まずは「メール作成だけAIでやろう」というように、活用事例を限定して導入するのが良いでしょう。

2つめは、費用対効果を可視化する仕組み作りです。「結局どれくらい儲かったのか、どれくらい得したのか」という点が可視化できていない会社様が90%以上いらっしゃいます。どんな製品導入であっても数字をしっかり取って評価することは必要ですので、費用対効果を可視化できるサービスや仕組みを設計してから導入すべきです。

3つめは、プロンプト教育です。生成AIへの命令文であるプロンプトは、書ける人と書けない人の差がはっきりと分かれます。この能力は数日のセミナーで向上するものではありません。そのため、「このプロンプトを使ってください」という形で、活用事例とセットで提供してあげることが非常に重要です。

最後に4つめは、セキュリティへの考慮をしっかりと行うことです。ChatGPTやGeminiといったLLMの多くは海外製のため、「データは国内で保管されているのか」といった点を考慮する必要があります。顧客情報や社内機密をどう取り扱うかのルール設計をしっかり整備してあげる必要があります。

確実にROIを出す、PoCフェーズの進め方

松原:AI導入は、いきなり全社に導入してもうまくは広がりません。まず「基礎体力をつける期間」が必要です。この期間では、「生成AIとは何か」といった知識の習得や、「活用事例」の洗い出し、業務の棚卸しを行います。

それができたら、次の試験段階としてPoC(概念実証)をやっていきます。ここで、「この作業をAIに代行させたらROIが3倍出た」といった結果が出れば、「これはアクセルを踏めるぞ」となります。

松原:そして初めて全社導入のフェーズに進みます。成果の出た活用法を横展開し、「業務をこれで一本化します」というところまで持っていきます。このようなロードマップの中で、「あなたの会社は今どこにいるのですか?」という現在地の把握が非常に重要です。

松原:「AIをやらなければいけないが、とりあえずツールを探そうか」という企業様は非常に多いですが、ツール導入はロードマップで言うと後半のフェーズです。自社がどの段階にいるのかを理解して進めていただきたいですね。

生成AIの具体的な活用ユースケース

松原:ここからは、会社の各部門でどのようなユースケースがあるのか、具体的なやり方も含めてご紹介します。

記事作成アプリで記事生成を自動化

松原:特にSEOは、非常に工数がかかります。AIを活用することで、我々のメディアでは1人で1日6記事を作成できるようになりました。弊社のTaskhubには「記事作成アプリ」があり、キーワードを入れるだけで、タイトル、リード文、本文が5分もかからず生成されます。AIはあくまで70〜80点のアウトプットしか出せないので、それを100点に引き上げるのが人間の大事な仕事です。生成された記事を人間がリライト(推敲)を加えて公開しますが、それでも0から書くよりはずっと速い。これがAIとの上手な付き合い方です。

お客様連絡アプリで展示会フォローを自動化

松原:また、費用対効果を上げるのが難しい展示会では、「フォロー」が重要です。Taskhubのプロンプトに製品情報をあらかじめ書き込み、商談内容を入力すると、その内容を踏まえたメール文面が自動で生成されます。この面倒な手打ち作業がなくなるだけで、展示会後のフォローに時間を有効活用できます。

メルマガ作成アプリで開封率を10%以上向上

松原:アプローチは主にメールや電話になりますが、受け手にとっての「Why You」、つまりパーソナライズが非常に重要です。AIを使えば、このパーソナライズが簡単にできます。伝えたいメッセージの型を作り、「営業部の人に送るならどう書き換える?」といった指示を出すだけで、相手にとって「自分ごと」と感じてもらえる文面に変えられます。実際に弊社の事例では、メルマガの開封率が20%から30%を超えるといった成果が出ています。

議事録アプリで知識の属人性を大幅に減らすことに成功

松原:営業担当者からは、「商談そのものよりも、商談の前後が大変だ」という声を非常に多く聞きます。商談前の準備や商談後の報告書(CRM/SFA入力)、フォローメール作成など、前後の業務に追われ、本来注力すべき「お客様への価値提供」に頭を使えていないのが現状です。

松原:例えばTaskhubでは、商談の音声データを投げ込むだけで、自動的に議事録が生成されます。議事録で重要なのは「次に何をするか(Next Action)」ですが、Taskhubでは議事録と同時にToDoまで自動で生成します。書き起こし作業はAIで効率化し、人間は「どうアプローチしようか」という戦略的な部分に頭を使う。これが我々が実践しているセールスの形です。

松原:また、この議事録アプリは自社のルールに合わせて項目を調整し、自社専用のアプリとしてカスタマイズすることも可能です。

パートナーセールス部門のAI活用

磐崎:パートナーセールス、つまり代理店販売では「売り方の標準化」が重要です。我々は、自社の営業組織、つまり直販部隊で培った提案書の作成ノウハウやフォローの仕方といった「良い型」を、そのままパートナー企業様にも展開していく。これを実現しやすいのが、まさにLLM(生成AI)です。良いと思ったものをパートナー企業様にも使っていただけるように、統合的に管理できる仕組みを作っていくことが重要だと考えています。

「業務種別からのAI活用」で、成功確度を高める

磐崎:これからAI活用を始める場合、どの部門から着手すると成功しやすいでしょうか。

松原:結論から言うと、「部門」というよりは、「業務種別」で考える方が良いかもしれません。生成AIは何かを「生成する」テクノロジーですので、コンテンツを作る業務、例えばメール、議事録、記事、プレスリリースといった文章作成系の業務から始めていただくのが、最も分かりやすく本質的な使い方だと思います。

松原:また、各部門でAIへの感度が高い人を見つけて、その人を起点に広げていく、というやり方も非常に重要です。社内に「この業務、AIを使ったらめちゃくちゃ楽になったよ!」と祭りを起こしてくれるような「AIインフルエンサー」がいると、人が人を呼び、理想的な推進ができます。

失敗しないAI導入のために

松原:AIは技術の進歩があまりに速く、専門家でもすべてを追いかけるのが大変な状況です。皆さんも普段の業務がある中でキャッチアップするのは大変だと思いますが、実際に業務に落とす際は、本日ご紹介したようなユースケースから始めてみてください。

一度失敗するとアレルギー反応が出てしまい、その後の推進が難しくなることがあります。ぜひ、今回お話しした「フェーズ」を意識して、失敗しないように設計し、浸透・活用を進めていただければと思います。実際に導入がうまくいっている企業は、明らかに成果を出していますので、ぜひ取り組んでみてください。