「自分が作った議事録は、なぜか分かりにくいと言われてしまう…」

「議事録が上手い人と同じ会議に出ているはずなのに、何が違うんだろう?」

「もっと効率よく、質の高い議事録を作れるようになりたい!」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、議事録が上手い人に共通する10の特徴と、そのスキルを身につけるための具体的なコツを会議の「前・中・後」のステップに分けて詳しく解説します。

さらに、議事録作成を効率化するツールや、スキルアップのためのトレーニング方法まで網羅しました。

この記事で紹介するポイントを実践すれば、あなたの議事録は劇的に改善され、周囲からの評価も高まるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

なぜ「議事録が上手い人」は評価されるのか?

議事録が上手い人が評価される背景には、議事録が単なる「記録」以上の重要な役割を担っているからです。

ここでは、議事録の本来の目的と、質の高い議事録が業務にもたらす具体的なメリットについて解説します。

議事録の目的と仕事における重要性

議事録の最大の目的は、「会議の内容と決定事項を正確に記録し、関係者間で共有すること」です。

会議に参加できなかった人への情報共有はもちろん、参加者同士の認識のズレを防ぐためにも不可欠です。

また、会議で何が決まり、次に誰が何をすべきかを明確にすることで、プロジェクトや業務を円滑に推進する羅針盤の役割を果たします。

単なるメモ書きとは異なり、議事録は「公式な記録」としての側面を持ちます。

後から振り返ったときに、「言った・言わない」のトラブルを防いだり、過去の経緯を確認したりするための重要なエビデンスにもなります。

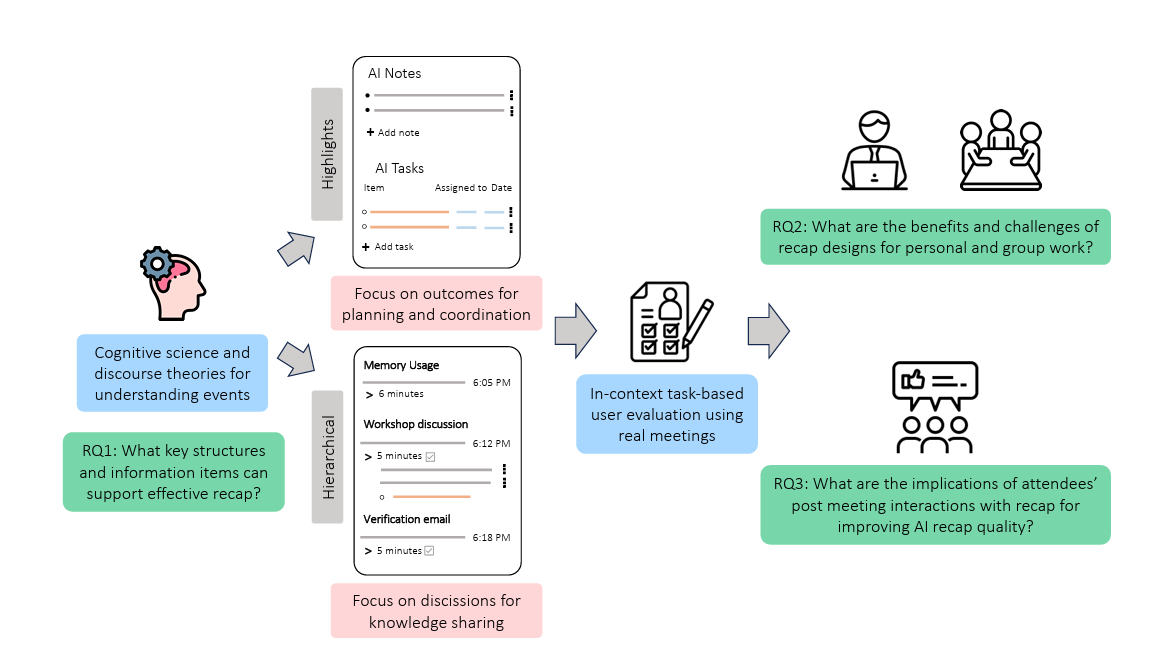

こちらは、議事録がチームの「グループ記憶(Group Memory)」として機能し、学習や知識共有を促進する役割について論じた研究レビューです。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/344149069_A_review_of_group_memory_enhancing_learning_and_knowledge_practices_in_team_meetings

質の高い議事録がもたらす業務上のメリット

質の高い議事録は、作成者本人だけでなく、チーム全体に多くのメリットをもたらします。

まず、決定事項やタスク(ToDo)が明確になるため、会議後の行動がスムーズになります。

「誰が」「いつまでに」「何を」やるべきかが一目でわかるため、タスクの漏れや遅延を防ぎ、生産性の向上に直結します。

次に、情報共有の効率が劇的に上がります。

会議に参加していない関係者も、議事録を読むだけで会議の要点と結論を短時間でキャッチアップできます。

これにより、再度説明する手間や、認識齟齬による手戻りを大幅に削減できます。

さらに、議論の経緯が可視化されることで、なぜその決定に至ったのかという背景情報も共有されます。

これは、後からプロジェクトに参加したメンバーが経緯を理解する上でも役立ちますし、将来同様の課題に直面した際の貴重な参考資料にもなります。

議事録が上手い人は、こうしたメリットを生み出すことで、チームの生産性向上に貢献しているのです。

こちらは、効果的なチームミーティング(とそれに付随する議事録などの記録)が、チームのパフォーマンス、ひいては組織全体の長期的な成功にどう影響するかを調査した研究です。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/258187597_Meetings_Matter_Effects_of_Team_Meetings_on_Team_and_Organizational_Success

議事録が上手い人に共通する10の特徴

議事録が「上手い」と評価される人には、いくつかの共通点があります。

単にタイピングが速いということだけではありません。

ここでは、彼らが実践している10個の具体的な特徴を解説します。

- 会議前に目的とゴールを把握している

- 会議の背景や関連情報をインプットしている

- 要点を的確に捉え、情報を取捨選択できる

- 情報を構造化し、論理的に整理できる

- 事実と意見・推測を明確に区別している

- 「決定事項」「ToDo」「担当者」が明確

- 誰が読んでも分かりやすい言葉で表現できる

- 完成から共有までのスピードが速い

- 正確に聞き取るリスニング力が高い

- 常に「読み手」を意識して作成している

これらの特徴を理解し、自分の議事録作成に取り入れることが上達への第一歩です。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

特徴1:会議前に目的とゴールを把握している

議事録が上手い人は、会議が始まる前から準備を徹底しています。

最も重要なのが、「その会議が何のために開かれ、最終的に何を決めたいのか(ゴール)」を明確に理解しておくことです。

目的とゴールが分かっていれば、会議中の議論がゴールに向かっているかを把握でき、議事録に記録すべき「要点」が自然と見えてきます。

例えば、ゴールが「A案とB案のどちらを採用するか決定する」ことであれば、両案のメリット・デメリットに関する議論や、最終的な決定打となった理由が最重要ポイントになります。

逆に、目的が曖昧なまま会議に臨むと、全ての議論を平等に記録しようとしてしまい、結果的に要点のぼやけた分かりにくい議事録になってしまいます。

こちらは、効果的な会議運営のためのガイドラインを示した論文で、明確な目的(Purpose)とアジェンダの設定が会議の有効性(Effectiveness)にいかに重要かを解説しています。 合わせてご覧ください。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6743516/

特徴2:会議の背景や関連情報をインプットしている

会議の目的とゴールに関連して、その会議が開かれるに至った「背景」や、議論の前提となる「関連情報」を事前にインプットしておくことも、議事録が上手い人の特徴です。

例えば、前回の会議で出た宿題や、関連するプロジェクトの進捗、議題に上がる専門用語の意味などを事前に調べておきます。

これらの背景知識があることで、会議中の議論の意図を深く理解できます。

「なぜ今この話をしているのか」「この発言の裏にある課題は何か」を察知できるため、表面的な言葉だけを記録するのではなく、議論の本質を捉えた議事録を作成できるのです。

また、専門用語や業界特有の言葉が飛び交う会議でも、事前にインプットしておけば慌てずに済みます。

正確な用語で記録できるため、議事録の信頼性も高まります。

特徴3:要点を的確に捉え、情報を取捨選択できる

会議中は、雑談や脱線、冗長な説明など、議事録に残す必要のない情報も多く発生します。

議事録が上手い人は、会議の目的とゴール(特徴1)に基づき、今話されている内容が「記録すべき重要な情報」なのか「そうでない情報」なのかを瞬時に判断しています。

全ての発言をそのまま文字起こしする(逐語録)のではなく、議論の核心部分、特に結論や決定に至った理由、重要な意見、反対意見などを的確にピックアップします。

この「情報の取捨選択」スキルこそが、議事録の上手さを左右する大きな要因です。

不要な情報を大胆に削ぎ落とすことで、読み手は短時間で会議の要点を把握できるようになります。

何が重要か判断がつかない場合は、発言の「主語」と「述語」、そして「結論」に注目すると、要点を掴みやすくなります。

こちらは、単なる逐語録ではなく、読み手のニーズ(User Needs)やタスク指向(Task-Oriented)に焦点を当てることが、会議要約(議事録)の質をいかに改善するかを論じた研究です。 合わせてご覧ください。 https://www.researchgate.net/publication/221607777_Improving_Meeting_Summarization_by_Focusing_on_User_Needs_A_Task-Oriented_Evaluation

特徴4:情報を構造化し、論理的に整理できる

議事録が上手い人は、ただ情報を羅列するのではなく、読み手が理解しやすいように「構造化」して整理します。

会議の議論は必ずしも時系列に沿って綺麗に進むとは限りません。

あちこちに話が飛んだり、過去の議題に戻ったりすることも多々あります。

上手い人は、それらの情報を頭の中やメモ段階で整理し、議事録にまとめる際には、アジェンダの項目ごとやテーマごとに再構成します。

例えば、「A案についての議論」「B案についての議論」「今後の進め方について」といった具合に、トピックごとに情報を分類し、見出しを立てて整理します。

このように情報を構造化・論理的に整理することで、時系列でだらだらと書かれた議事録よりも、はるかに内容を理解しやすくなります。

読み手は、自分が必要な情報をすぐに見つけ出すことができます。

特徴5:事実と意見・推測を明確に区別している

議事録は「公式な記録」であるため、客観性が求められます。

議事録が上手い人は、会議で出た「事実(ファクト)」と、個人の「意見(オピニオン)」や「推測」を明確に区別して記載します。

例えば、「新機能の利用率が先月比10%向上した」というのは「事実」です。

一方で、「(事実に基づき)この機能はユーザーに受け入れられていると思う」というのは「意見」です。

これらを混同して書くと、読み手に誤解を与えかねません。

「〜という意見が出た」「〜ではないかと推測される」といった表現を使うか、あるいは「(事実)」「(意見)」と明記するなどして、客観的な記録を徹底します。

特に、議事録作成者の主観や解釈が入ってしまうのは最も避けるべきことです。

上手い人は、常に客観的な視点を持ち、誰が何を言ったのか、何が決まったのかという「事実」を正確に記録することに集中しています。

特徴6:「決定事項」「ToDo」「担当者」が明確

議事録の最も重要な役割の一つが、会議で決まったことを明確にし、次のアクションにつなげることです。

議事録が上手い人は、本文の議論の流れとは別に、議事録の冒頭や末尾に「決定事項」と「ToDo(タスク)」の欄を設けて、そこに集約して記載します。

特にToDoについては、「何を(Task)」「誰が(Assign)」「いつまでに(Due)」の3点を必ず明確にします。

(例)

【決定事項】

・新機能Aのリリースは○月○日とする。

・次回の定例会は△月△日10:00から開催する。

【ToDo】

・新機能Aのリリース告知文作成(担当:山田さん、期限:○月×日)

・定例会のアジェンダ作成(担当:鈴木さん、期限:△月▲日)

このように一覧化されていることで、会議の参加者や関係者は、会議後に自分が何をすべきかが一目瞭然となり、行動に移しやすくなります。

こちらは、プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行した、効果的なステータス会議の運営に関する資料です。議事録におけるアクションアイテム(ToDo)の明確化と説明責任(Accountability)の重要性が強調されています。 合わせてご覧ください。 https://www.pmi.org/learning/library/secrets-running-project-status-meetings-7009

特徴7:誰が読んでも分かりやすい言葉で表現できる

議事録は、会議に参加していない人や、その分野の専門知識がない人が読む可能性もあります。

議事録が上手い人は、常に「読み手」を意識し、専門用語や社内用語(内輪ネタ)を多用せず、誰が読んでも理解できる平易な言葉で表現することを心がけています。

もし専門用語を使う必要がある場合は、注釈をつけたり、初めて出たタイミングで簡単な説明を加えたりする配慮をします。

また、一文を短く簡潔に(「〜で、〜だが、〜なので」と繋げず)、結論から先に書く「PREP法(Point, Reason, Example, Point)」などを意識して、論理的で読みやすい文章を作成します。

「この議事録は分かりやすい」と言われる人は、こうした言葉選びや表現の工夫を自然と行っています。

特徴8:完成から共有までのスピードが速い

議事録の価値は「鮮度」にも左右されます。

会議で議論された内容や決定事項は、時間が経つほど関係者の記憶から薄れていってしまいます。

議事録が上手い人は、その重要性を理解しているため、作成から共有までのスピードが非常に速いです。

可能であれば会議終了後すぐ、遅くともその日の業務時間内や翌朝一番には共有することを徹底しています。

共有が速ければ、会議の内容がまだ記憶に新しいうちに全員が確認できるため、認識のズレがあった場合もすぐに修正できます。

また、決定されたToDoに素早く取り掛かることができ、業務の停滞を防ぎます。

こちらは、情報共有の「適時性(Timeliness)」が、チーム内の信頼(Trust)構築や共有理解(Shared Understanding)の形成にどのような影響を与えるかを分析した学術論文です。 合わせてご覧ください。 https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.2013.1214

スピードを上げるためには、特徴1や特徴3で述べたように、会議中に要点を絞ってメモを取ることや、事前にテンプレートを準備しておくこと(後述)が有効です。

特徴9:正確に聞き取るリスニング力が高い

議事録作成の土台となるのが、会議での発言を正確に聞き取る「リスニング力」です。

議事録が上手い人は、ただ耳に入ってくる音声を「聞く」のではなく、発言の意図や背景、結論は何かを意識しながら「聴く(傾聴する)」能力に長けています。

特に、声が小さい人や早口の人の発言、複数の人が同時に話し始めた場面など、聞き取りが難しい状況でも集中力を切らしません。

また、話の文脈を理解しているため、多少聞き取れない単語があっても前後の流れから推測して補完できます。

どうしても聞き取れなかったり、発言の意G”G”が曖昧だったりした場合は、会議の最後や終了直後に「恐れ入ります、先ほどの◯◯についてですが、〜という理解でよろしいでしょうか?」と、その場で発言者に確認する勇気も持っています。

この正確性が、議事録の信頼性を担保しています。

特徴10:常に「読み手」を意識して作成している

これまで挙げてきた特徴のすべてに共通する、最も根幹となるマインドセットが「常に読み手を意識している」ことです。

議事録が上手い人は、「自分が記録したいこと」を書くのではなく、「読み手(会議の参加者、欠席者、上司など)が知りたい情報」が何かを常に考えています。

「この議事録を読む人は、何を知りたいか?」

「どういう構成なら、ストレスなく情報を得られるか?」

「どの情報を削れば、より要点が伝わるか?」

こうした「読み手ファースト」の視点を持っているからこそ、情報の取捨選択(特徴3)や構造化(特徴4)、分かりやすい表現(特徴7)ができ、結果として「分かりやすく」「役に立つ」議事録が生まれます。

自分のためのメモではなく、他者のための「情報資産」を作っているという意識が、議事録の質を決定づけるのです。

そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。

議事録が上手くなるための具体的なコツ【会議前・中・後】

議事録が上手い人の特徴がわかったところで、次は、そのスキルを身につけるための具体的なコツを「会議前」「会議中」「会議後」の3つのステップに分けて解説します。

これらのコツを実践することで、議事録作成の質とスピードは格段に向上します。

【会議前】準備で質とスピードを上げる

議事録作成の勝負は、会議が始まる前から始まっています。

上手い人は、会議中に慌てないための「準備」を欠かしません。

アジェンダと参加者を確認する

まず、会議のアジェンダ(議題)を詳細に確認します。

これにより、会議の目的とゴール、議論の流れを予測できます。

どの議題にどれくらいの時間を割くのか、どの議題が最も重要かを把握しておきましょう。

また、参加者リストも重要です。

「誰が」参加するのかを知ることで、それぞれの立場や役割から、どのような発言が出そうか、誰がキーパーソンかをある程度予測できます。

特に、名前と顔、役職が一致していない場合は、事前に確認しておくと議事録作成時にスムーズです。

関連資料を読み込み、不明点を洗い出す

アジェンダと合わせて共有される関連資料(前回の議事録、企画書、データ資料など)は、必ず事前に目を通します。

会議の背景や前提知識(特徴2)をインプットするためです。

資料を読み込む中で、理解できない用語や不明点があれば、事前に調べておくか、会議で確認すべき点としてリストアップしておきます。

この一手間が、会議中の理解度を大きく左右します。

議事録のテンプレート(型)を準備する

議事録をゼロから作成すると時間がかかります。

事前に「型(テンプレート)」を準備しておくことで、会議中は内容を埋めていくだけで済み、作成スピードが飛躍的に向上します。

テンプレートには、以下の項目をあらかじめ記載しておきます。

- 会議名

- 日時、場所

- 参加者(敬称略、部署名なども)

- 議事録作成者

- アジェンダ(議題)

- (アジェンダごとの議論内容をメモする欄)

- 決定事項

- ToDo(担当者、期限)

- 次回の予定

このテンプレートを、会議のアジェンダに沿ってカスタマイズしておくと、さらに効率的です。

【会議中】効率的にポイントを押さえる

会議中は、リアルタイムで進行する議論に追いつきながら、要点を押さえる必要があります。

ここでは、効率的にメモを取るコツを紹介します。

「決定事項」「ToDo」「ネクストステップ」を最優先で記録する

会議中に最も優先して記録すべきは、「何が決まったのか(決定事項)」と「次に何をすべきか(ToDo、ネクストステップ)」です。

議論のプロセスも重要ですが、結論が分からなければ議事録の意味がありません。

会議の終盤でこれらの確認が行われる場合はもちろん、議論の途中でも「つまり、〜ということで決定ですね?」と合意が形成された瞬間を逃さずメモします。

特にToDoについては、「誰が」「いつまでに」という情報が漏れないように注意深く聞き取りましょう。

曖昧な場合は、会議の最後に議長や発言者に確認することが重要です。

5W1H(いつ、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識する

議論の要点を押さえるためには、「5W1H」を意識すると効果的です。

- When(いつ):期限、スケジュール、発生日時

- Who(誰が):発言者、担当者、対象者

- Where(どこで):場所、範囲

- What(何を):議題、決定事項、タスク、課題

- Why(なぜ):理由、背景、目的

- How(どのように):方法、手段、進め方

全てのメモを5W1Hで取る必要はありませんが、特に決定事項やToDo、課題の背景などを記録する際に、これらの要素が欠けていないか意識すると、後から読み返したときに「情報不足で意味が分からない」という事態を防げます。

許可を得て録音・録画を活用する

どれだけ集中していても、重要な発言を聞き逃したり、議論の速さについていけなかったりすることはあります。

特に複雑な議論や、正確性が厳密に求められる会議では、メモだけでは限界があります。

そのような場合は、会議の参加者に事前に許可を得た上で、ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリ、Web会議の録画機能を活用しましょう。

録音・録画データがあれば、会議後に聞き直して正確な情報を補完できます。

ただし、録音があるからといってメモを疎かにしてはいけません。

全ての議論を聞き直すのは時間がかかるため、あくまでも「メモの補助」として活用し、会議中は要点を押さえることに集中しましょう。

【会議後】素早く清書し共有する

会議が終わったら、できるだけ早く議事録を完成させ、共有することが重要です。

記憶が新しいうちに清書することで、質とスピードを両立できます。

会議終了後、記憶が新しいうちに清書する

会議で取ったメモは、あくまで「素材」です。

会議が終わったら、可能であれば1時間以内、遅くともその日のうちに清書作業に取り掛かりましょう。

時間が経つと、「このメモは何を意図して書いたんだっけ?」「この発言の文脈は何だったか?」と思い出すのが難しくなります。

記憶が鮮明なうちに、メモを読み返し、構造化(特徴4)し、不要な情報を削ぎ落とし(特徴3)、分かりやすい文章(特徴7)に整えていきます。

録音データを活用する場合も、全てを聞き直すのではなく、メモが不十分だった箇所や、聞き逃した可能性のある重要な決定事項の部分だけをピンポイントで確認するようにしましょう。

読み手の視点で見直し、不要な情報を削ぎ落とす

清書がひと通り終わったら、すぐに共有するのではなく、必ず「読み手」の視点で見直します。

「会議に参加していない人が読んでも、議論の流れと結論が理解できるか?」

「専門用語が多すぎないか?」

「決定事項とToDoは明確か?」

「誤字脱字はないか?」

この見直しの過程で、冗長な表現や、議論の本筋と関係ない雑談などを大胆に削除します。

「分かりやすさ」は「情報の網羅性」よりも「要点の明確さ」によって決まることが多いのです。

速やかに共有し、認識齟齬がないか確認する

議事録が完成したら、速やかに関係者(参加者および欠席した関係者)に共有します(特徴8)。

共有する際は、メールやチャットで「議事録を送付します」とだけ書くのではなく、一言添えるのがベターです。

「お疲れ様です。本日の会議議事録をお送りします。特に『決定事項』と『ToDo』について、ご確認をお願いいたします。内容に認識齟齬や修正点があれば、お手数ですが明日○時までにご連絡ください。」

このように、特に確認してほしい点と、フィードバックの期限を明記することで、読み手のアクションを促し、万が一の認識のズレを早期に修正することができます。

議事録作成を効率化するおすすめツール

議事録が上手い人は、便利なツールも積極的に活用して、作成の効率を上げています。

ここでは、議事録作成をサポートしてくれる代表的なツールを紹介します。

AI議事録作成ツール(文字起こし・要約を自動化)

近年、急速に進化しているのがAIを活用した議事録作成ツールです。

これらのツールは、会議中の音声をリアルタイムまたは録音データから高精度で文字起こしし、さらにAIがその内容を要約したり、決定事項やToDoを抽出したりしてくれます。

こちらは、AIによる会議の自動要約(Automatic Summarization)技術に関する近年の進展(Advances)と手法についてレビューした論文です。 合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2307.15793

手作業での文字起こしにかかる膨大な時間を削減できるだけでなく、要点の抽出もサポートしてくれるため、議事録作成の負担が劇的に軽減されます。

多くのサービスが登場しており、Web会議ツール(Zoom, Teamsなど)と連携できるものや、スマートフォンアプリで手軽に利用できるものもあります。

ただし、AIによる文字起こしや要約が100%完璧とは限らないため、最終的には人間の目で内容を確認し、修正する作業は必要です。

こちらは、議事録AIツールの選び方について詳しく解説した記事です。合わせてご覧ください。

定番のドキュメント・ノートアプリ(Google ドキュメント, Notionなど)

使い慣れたドキュメント作成ソフトやノートアプリも、議事録作成の強力なツールです。

Google ドキュメント:

クラウドベースで共同編集が容易なため、複数人で同時に議事録を編集したり、共有された議事録にコメントでフィードバックしたりするのに便利です。

音声入力機能も搭載されており、簡易的な文字起こしにも使えます。

Notion(ノーション):

高機能なノートアプリで、議事録のテンプレートを作成・管理するのに最適です。

テキストだけでなく、ToDoリスト(チェックボックス)、テーブル(表)、画像の埋め込みなどを柔軟に組み合わせられるため、視覚的に分かりやすい議事録を作成できます。

過去の議事録をデータベース化して管理するのにも向いています。

ICレコーダーやスマホの録音アプリ

会議中の音声を正確に記録するという基本に立ち返れば、ICレコーダーやスマートフォンの標準録音アプリも依然として有効なツールです。

特に、対面の会議で話者の声が聞き取りにくい場合や、スマートフォンのマイク性能では不安な場合は、専用のICレコーダーの方がクリアに録音できることがあります。

AIツールのように自動で文字起こしはしてくれませんが、「聞き逃した箇所を後で確認する」という補助的な使い方であれば十分役立ちます。

会議の録音・録画を行う際は、必ず事前に参加者の許可を得るビジネスマナーを忘れないようにしましょう。

議事録作成スキルをさらに上達させるトレーニング方法

議事録作成のスキルは、単にコツを知るだけでなく、日々のトレーニングによって上達していきます。

ここでは、スキルアップのために今日からできる練習方法を紹介します。

上手い人の議事録を読み、良い点を真似る

スキルアップの近道は、すでに「上手い」と評価されている人の仕事を真似ることです。

社内やチームに「この人の議事録は分かりやすい」と思う人がいれば、ぜひその人の議事録を(可能であれば許可を得て)読ませてもらいましょう。

その際、ただ読むだけでなく、「なぜこの議事録は分かりやすいのか?」を分析します。

「情報の構造化はどうなっているか?」「見出しの付け方は?」「要約の仕方は?」「使っている言葉遣いは?」など、良いと感じた点を具体的に洗い出し、自分の議事録作成に積極的に取り入れてみましょう。

良い「型」をインプットすることで、自分の議事録のどこを改善すべきかが見えてきます。

自分の議事録を読み返し、改善点を見つける

自分が作成した議事録も、最高の教材になります。

共有して終わりにするのではなく、会議から数日後、あるいは数週間後に、あえて読み返してみましょう。

時間が経って内容が少し記憶から薄れた頃に「読み手」の視点で読むことで、客観的に自分の議事録を評価できます。

「この表現では意図が伝わりにくいな」「ここの議論の経緯が省略されすぎていて分かりにくい」「ToDoの担当者が曖昧だ」など、改善点が見つかるはずです。

その反省点を次の議事録作成に活かす、というサイクルを繰り返すことで、スキルは着実に向上していきます。

要約力やロジカルシンキングを鍛える

議事録作成は、情報を「取捨選択」し「構造化」する作業であり、本質的には「要約力」と「ロジカルシンキング(論理的思考力)」が求められる作業です。

これらの基礎能力を鍛えることも、議事録の上達につながります。

例えば、普段読んでいるニュース記事やビジネス書を「3行で要約する」練習をしたり、上司への報告を「結論から先に話す」ことを意識したりするだけでもトレーニングになります。

また、物事をMECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)に分類したり、主張と根拠をセットで考えたりするロジカルシンキングの癖をつけることで、情報を整理し、構造化する力(特徴4)が自然と養われます。

上司や先輩にフィードバックをもらう

自分で改善点を見つけるのには限界があります。

より早く上達したいのであれば、上司や議事録が上手い先輩に、自分の作成した議事録を読んでもらい、具体的なフィードバックをもらうのが最も効果的です。

その際は、「何かあればお願いします」と漠然と頼むのではなく、「特に、要点のまとめ方や、分かりにくい表現がないかという観点でフィードバックをいただけますか?」と、具体的に依頼すると良いでしょう。

客観的な視点から「ここはもっと削った方がいい」「この決定事項の背景が抜けている」といった的確なアドバイスがもらえるはずです。

指摘された点は素直に受け止め、次に活かしましょう。

議事録作成に関するよくある質問(FAQ)

最後に、議事録作成に関して多くの人が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

議事録はすべて書き起こす必要がありますか?

いいえ、その必要はありません。むしろ、お勧めしません。

すべての発言をそのまま書き起こしたものは「逐語録(ちくごろく)」と呼ばれ、議事録とは区別されます。

逐語録は、裁判の証拠や、詳細なインタビュー分析など、特別な目的がない限りは不要です。

なぜなら、情報量が多すぎて、読み手が要点を把握するのに時間がかかってしまうからです。

通常のビジネス会議の議事録に求められるのは、「要点」が「分かりやすく」まとまっていることです。

特徴3で述べたように、会議の目的に沿って情報を取捨選択し、必要な情報(決定事項、ToDo、議論の要点)に絞って記載するようにしましょう。

議事録はいつまでに共有するのがベストですか?

早ければ早いほど良いですが、現実的な目安としては「会議終了後24時間以内」、できれば「当日中」がベストです。

共有が早いほど、参加者の記憶が新しいうちに内容を確認してもらえ、認識のズレを早期に修正できます。

また、決定されたToDoへの取り掛かりも早くなります。

もし、会議が夕方に終わり、当日中の清書が難しい場合でも、最低限「決定事項」と「ToDo」だけを速報として共有し、「詳細な議事録は明日午前中までに共有します」と一報入れるだけでも、関係者の動き出しは変わってきます。

良い議事録のテンプレート(型)はありますか?

議事録の目的や会議の種類によって最適なテンプレートは異なりますが、汎用的に使える基本的な型はあります。

【基本的な議事録テンプレートの構成要素】

- 基本情報:

- 会議名

- 日時、場所

- 参加者一覧(敬称略)

- 議事録作成者

- 本日のアジェンダ(議題):

- (会議前に設定された議題を記載)

- 決定事項(結論):

- (会議で決まったことを箇条書きで簡潔に記載。最重要)

- ToDo(タスク):

- (「何を」「誰が」「いつまでに」を明確にして一覧化)

- 議論の内容(議題ごと):

- (アジェンダの項目ごとに、議論の要点、出た意見、結論に至った経緯などを記載)

- [議題1] 〜〜

- [議題2] 〜〜

- 保留事項・次回への申し送り:

- (今回決まらなかったこと、次回議論すべきこと)

- 次回の予定:

- (次回の会議日時など)

特に「決定事項」と「ToDo」を議事録の冒頭(基本情報の直後)に持ってくる形式は、読み手が最も知りたい情報をすぐに確認できるため、おすすめです。

タイピングが遅くても上手くなれますか?

はい、なれます。

確かにタイピングが速いことは会議中のメモ取りにおいて有利ですが、それが議事録の上手さと直結するわけではありません。

本記事で紹介したように、議事録が上手い人の本質的なスキルは、「会議の目的を理解する力(特徴1)」「要点を取捨選択する力(特徴3)」「情報を構造化する力(特徴4)」にあります。

タイピングスピードに自信がなくても、以下のような工夫でカバーできます。

- 会議前の準備(テンプレート用意、関連情報のインプット)を徹底する。

- 会議中は「キーワード」や「結論」だけをメモし、詳細は会議後に清書する。

- 録音(許可を得て)を活用し、メモを補完する。

- AI議事録ツールなどで、文字起こし作業を自動化する。

タイピングの速さよりも、会議の内容をどれだけ深く理解し、読み手のために整理できるかが、議事録の上手さを決める鍵となります。

あなたの会社は大丈夫?会議の「見えないコスト」と生産性低下の罠

あなたは週に何時間、会議とその「後処理」に時間を使っていますか?多くのビジネスパーソンが、本来の業務を圧迫する非効率な会議に悩んでいます。Acall株式会社の調査によると、1日の会議時間は平均1.9時間、さらに日程調整などの時間に平均26.5分も費やされていることが分かりました。しかし、問題はそれだけではありません。

DXによる業務効率化ガイドでは、成功事例20選と進め方を解説しています。 合わせてご覧ください。

【警鐘】月50時間が奪われる「会議と議事録」というコスト

同調査によれば、1日の業務時間(8時間)のうち約3割もの時間が会議とその調整に費やされており、これは月に換算すると約50時間にもなります。さらに、会議が終わった後には議事録の作成が待っています。録音を聞き直し、要点をまとめ、ToDoを整理する…。この「会議付帯業務」こそが、見過ごされがちなコストです。この失われた時間は、本来、新しい企画を考えたり、顧客と向き合ったりする「価値を生む業務」に使われるべき時間です。非効率な会議運営と議事録作成の慣習が、組織全体の生産性向上を阻害している可能性があります。

引用元:

Acall株式会社「柔軟な働き方や従業員のパフォーマンスに大きく影響する「会議」に関する調査」(2024年)では、1日の会議時間が平均1.9時間、会議調整時間が平均26.5分であることが報告されています。また、同調査では「もっと効率化できる」と感じる会議の割合は43.1%に上っています。

AIで会議を「資産」に変える新常識

では、どうすればこの「見えないコスト」を削減できるのでしょうか。答えはシンプルです。AIの力を借りることです。近年のAI議事録ツールは、単なる文字起こしを超え、議論の要約、決定事項の抽出、さらにはToDoリストの自動生成まで行います。これらを活用する目的は、単に「楽をする」ことではありません。議事録作成というノンコア業務をAIに任せ、人間は「会議で決まったことをどう実行するか」「次のアイデアをどう生み出すか」という、より創造的で付加価値の高い業務に集中するためです。AIを使いこなし、会議を単なる「時間消費」から「価値創造の場」へと変革することが、これからの時代に求められています。

まとめ

議事録の上手い人の特徴やコツを実践しようとしても、日々の業務に追われ、議事録作成に多大な時間を費やしている企業は少なくありません。労働力不足や業務効率化が叫ばれる中、会議の生産性向上は急務です。

しかし、実際には「どのAIツールを選べばいいか分からない」「議事録以外にもAIを使いたい業務があるが、社内に知見がない」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も多いのが実情です。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、まさに今回のテーマである「議事録作成」や「会議音声の文字起こし」はもちろん、その後の「メール作成」や「レポート自動生成」など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、会議内容などの情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIをどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

議事録作成のような定型業務をAIに任せることで、導入後すぐに効果を実感でき、社員はより創造的な業務に時間を使えるようになります。

まずは、Taskhubの活用事例や議事録作成機能の詳細をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の会議の生産性を一気に向上させましょう。