「議事録の要約に毎回1時間以上かかってしまい、他の業務が進まない…」

「AIツールを使えば楽になると聞いたけれど、どれを選べばいいのかわからない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、誰でもすぐに実践できる議事録要約の書き方のコツやテンプレート、そして最新のAIツールを活用した効率化の手法について解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際に活用して効果を実感しているノウハウとツールを厳選してご紹介します。

こちらは生成AIの企業活用について徹底解説した記事です。 合わせてご覧ください。

きっと毎日の議事録作成業務が劇的に楽になるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

わかりやすい議事録要約の書き方とコツ【テンプレート付】

議事録の要約を作成する際、ただ内容を短くするだけでは不十分です。

読み手が最短時間で会議の内容を把握し、次の行動に移れるように情報を整理する必要があります。

ここでは、誰が読んでもわかりやすい議事録を作成するための具体的な書き方とコツを5つ紹介します。

会話形式(逐語録)と要約形式の違い

議事録を作成する際、最も陥りやすいミスの一つが「会話形式(逐語録)」と「要約形式」を混同してしまうことです。

逐語録とは、会議での発言を「Aさん:〜、Bさん:〜」のように発言順にそのまま記録したものであり、これは正確な記録としては価値がありますが、情報を素早く把握したい読み手にとってはノイズが多くなりがちです。

一方で要約形式とは、発言の内容を意味のまとまりごとに整理し、結論や決定事項を中心に再構成したものを指します。

ビジネスシーンにおいて求められる議事録の多くは、この「要約形式」です。

読み手は会議の流れそのものよりも、「結局何が決まったのか」「自分は何をすべきなのか」という結果を求めているからです。

したがって、要約を作成する際は、時系列順に並べるのではなく、トピックごとに情報をグルーピングし、発言者の名前よりも発言の内容そのものに焦点を当てる意識が重要です。

会話のキャッチボールをそのまま文字にするのではなく、その会話から導き出された結論を抽出して記載するようにしましょう。

こちらはChatGPTを使って文章を要約する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

読み手が知りたい「決定事項」と「ネクストアクション」を最初に書く

わかりやすい議事録にするための鉄則は、最も重要な情報を冒頭に配置することです。

会議の参加者や関係者が議事録を読む最大の目的は、「会議で何が決まったのか(決定事項)」と「これから誰が何をすべきか(ネクストアクション)」を確認することにあります。

これらが文章の最後や中盤に埋もれていると、読み手は必要な情報を探すために時間を浪費してしまいます。

具体的な書き方としては、議事録の冒頭に「サマリー」や「重要事項」という項目を設け、そこに決定事項とネクストアクションを箇条書きで記載することをおすすめします。

特にネクストアクションについては、「誰が(担当者)」「いつまでに(期限)」「何を(タスク)」するという3要素を必ずセットで記載しましょう。

これにより、タスクの漏れを防ぎ、会議後のアクションをスムーズに促すことができます。

議論の経過や背景などの詳細はその後に記述すれば十分ですので、まずは結論ファーストを徹底してください。

主観を排除し、事実(Fact)と意見(Opinion)を書き分ける

質の高い議事録は、客観性が保たれている必要があります。

作成者の主観や解釈が混ざってしまうと、会議の内容が歪んで伝わり、後のトラブルの原因になる可能性があります。

これを防ぐためには、「事実(Fact)」と「意見(Opinion)」を明確に書き分けることが重要です。

「事実」とは、会議中に実際に発言された数値、決定された内容、起きた事象など、誰が見ても変わらない情報のことを指します。

一方、「意見」とは、参加者の個人的な感想、提案、予測など、主観に基づく情報です。

議事録作成時には、これらを混同せず、たとえば「A氏は売上が好調であると述べた(意見)」と「先月の売上は前月比120%であった(事実)」のように区別して記録します。

また、文末表現にも注意し、「〜と思われる」といった曖昧な表現は避け、「〜と発言があった」「〜と決定した」といった断定的な表現を用いることで、記録としての信頼性を高めることができます。

5W1Hを活用して情報を整理する

情報に漏れがなく、かつ論理的な要約を作成するためのフレームワークとして、5W1H(Who, When, Where, What, Why, How)の活用が非常に有効です。

特に複雑な議論が行われた場合や、新しいプロジェクトのキックオフ会議などでは、情報が錯綜しがちです。

このような時に5W1Hの視点で情報を整理し直すことで、誰が読んでも状況を理解できる議事録になります。

具体的には、Who(誰が担当か)、When(いつ実施するか)、Where(どこで/どのチャネルで)、What(何をするか)、Why(なぜその決定に至ったか)、How(どのような手段で)という要素を意識して文章を構成します。

特に「Why(なぜ)」は、決定事項の背景や根拠を示す重要な要素であり、欠落すると後から振り返ったときに「なぜこの決定になったのか」が不明瞭になりがちです。

要約する際は、単に決定事項を書くだけでなく、そこに至った理由や背景(Why)を簡潔に添えることで、納得感のある質の高い議事録になります。

【コピペOK】そのまま使える議事録要約の構成テンプレート

ここまで解説したポイントを踏まえた、すぐに使える議事録の要約テンプレートをご紹介します。

この構成に沿って情報を埋めていくだけで、必要な情報が網羅されたわかりやすい議事録が完成します。

ぜひコピー&ペーストして、自社のフォーマットに合わせて調整してご活用ください。

【会議名】〇〇プロジェクト定例会議

【日時】202X年〇月〇日 10:00〜11:00

【場所】オンライン(Zoom)

【参加者】佐藤、鈴木、田中(記:山田)

■決定事項(Conclusion)

- プロジェクトAのリリース日を〇月〇日に確定

- 予算追加については承認、ただし上限は〇〇万円とする

■ネクストアクション(Next Action)

- 佐藤:〇月〇日までに詳細スケジュールを作成

- 鈴木:来週中に見積書をクライアントへ送付

- 田中:開発環境のセットアップを本日中に完了

■議題ごとの要点(Topics)

- プロジェクトAの進捗について

- 現状:進捗率80%。予定通り進行中。

- 課題:一部デザインの修正が必要。

- 決定:デザイン修正は外部パートナーに依頼する。

- 予算追加の件

- 背景:急激な円安によるサーバー費用の高騰。

- 議論:コスト削減案も検討されたが、品質維持を優先。

- 決定:予備費から〇〇万円を充当することを承認。

■次回予定

- 日時:〇月〇日 10:00〜

- アジェンダ(予定):進捗確認、デザインレビュー

そもそも議事録の正しい書き方がわからないという方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。議事録のテンプレートも無料でダウンロードできます。

要約が上手くいかない・時間がかかる原因と対策

「議事録作成に時間がかかりすぎる」「要約しようとすると大事な部分を削ってしまいそうになる」といった悩みは、多くのビジネスパーソンが抱えています。

しかし、その原因の多くはスキル不足ではなく、準備不足やアプローチの仕方にあります。

ここでは、要約がうまくいかない典型的な原因とその対策について解説します。

すべてを記録しようとして「文字起こし」になっている

議事録作成に時間がかかる最大の原因は、会議での発言を一言一句すべて記録しようとする「完璧主義」にあります。

真面目な人ほど、すべての発言を漏らさず拾おうとしてしまいますが、これは「要約」ではなく「文字起こし」の作業です。

人間が話す言葉には、言い淀み、繰り返し、意味のない相槌などが大量に含まれており、これらをすべて文字にすると膨大な量になります。

結果として、重要なポイントが埋もれてしまい、読みづらい議事録になってしまいます。

この問題への対策は、「捨てる勇気」を持つことです。

会議中には、発言そのものをメモするのではなく、その発言の「意図」や「結論」だけをメモするように意識を変えましょう。

また、リアルタイムですべてをタイピングしようとせず、キーワードだけを書き留めておき、会議終了直後の記憶が鮮明なうちに文章として整える方が効率的です。

「記録」ではなく「編集」をするつもりで臨むことが、要約スピードを上げる鍵となります。

会議のゴールとアジェンダが事前に共有されていない

要約が難しいと感じる場合、その原因は会議そのものの構造にあることが多いです。

会議の目的(ゴール)や議題(アジェンダ)が明確でないまま進行する会議は、話が脱線しやすく、結論が出ないまま終わることがよくあります。

このような「質の低い会議」から「質の高い議事録」を作成するのは、ベテランであっても至難の業です。

何が重要で何が不要かの判断基準がないため、要約の軸が定まらないのです。

対策として、会議前にアジェンダを共有してもらうよう働きかけるか、会議の冒頭で「今日の会議のゴールは何でしょうか?」と確認することをおすすめします。

ゴールが「情報の共有」なのか「意思決定」なのか「アイデア出し」なのかがわかれば、議事録で重点的に記録すべきポイントも自然と決まります。

もし自分が主催者であれば、必ずアジェンダを用意し、議論の脱線を防ぐファシリテーションを行うことで、結果として議事録作成もスムーズになります。

こちらは会議の生産性と多様性に関するLSE(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)の研究結果です。合わせてご覧ください。https://www.lse.ac.uk/news/latest-news-from-lse/j-october-2024/more-than-a-third-of-business-meetings-are-unproductive-due-to-a-lack-of-generational-diversity

専門用語や数字のメモ漏れがある

会議後、議事録をまとめる段になって「あれ、あの時の数字はいくらだったっけ?」「あの専門用語はどういう意味だったかな?」と悩み、確認のために録音を聞き返したり資料を探したりする時間は大きなロスです。

特に、業界特有の専門用語や社内用語、具体的な金額や日付といった「数字」のメモ漏れは、議事録の正確性を損なう致命的なミスにつながります。

人間の記憶は曖昧なものであり、会議が終わった瞬間から忘却が始まります。

これを防ぐためには、会議中にわからない単語が出てきたらその場で質問して確認するか、少なくともカタカナでメモを残して後で調べられるようにしておく必要があります。

数字に関しては、聞き間違いを防ぐために、発言者に「〇〇万円で間違いありませんか?」と復唱して確認するのがベストです。

また、最近ではAIツールを活用して録音と文字起こしを併用することで、聞き逃しをバックアップする体制を整えることも有効な対策の一つです。

作成後の見直し(推敲)時間が不足している

書き上げた議事録を読み返さずにそのまま提出していませんか?

作成直後の文章は、誤字脱字だけでなく、文脈のねじれや不要な重複が残っていることが多いものです。

自分では理解できても、会議に参加していない第三者が読んだときに意味が通じない表現になっていることもあります。

推敲の時間が不足していると、結果的に上司からの修正指示が増え、やり直しに時間を取られることになります。

議事録を書き終えたら、少なくとも一度は最初から最後まで読み返す時間を確保しましょう。

その際、「自分以外の人が読んでも理解できるか」という視点を持つことが重要です。

一文が長すぎないか、主語と述語は対応しているか、接続詞は適切かなどをチェックします。

可能であれば、数分でも時間を置いてから見直すと、客観的な視点で修正点に気づきやすくなります。

この「ひと手間」を惜しまないことが、結果として全体の業務時間を短縮し、評価される議事録につながります。

議事録の要約はAIツールで自動化・効率化できる

近年、急速に進化しているAI技術は、議事録作成のプロセスを根本から変えつつあります。

これまでは手動で行っていた「録音」「文字起こし」「要約」という一連の作業を、AIツールに任せることで劇的に効率化できるようになりました。

ここでは、AIツールを導入することで得られるメリットや選び方のポイントについて解説します。

こちらはDXによる業務効率化の成功事例と進め方について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

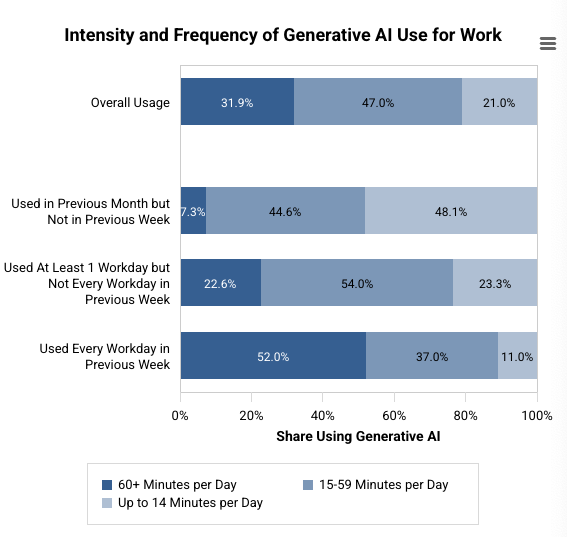

AIツール導入で得られる時間短縮効果

AIツールを導入することで得られる最大のメリットは、圧倒的な時間短縮効果です。

従来、1時間の会議の議事録を作成するには、録音の聞き直しや文字起こし、そして要約の作成まで含めると、熟練者でも2〜3時間かかるのが一般的でした。

しかし、最新のAIツールを活用すれば、会議中の音声をリアルタイムでテキスト化し、会議終了と同時にAIが要点をまとめたドラフトを作成してくれます。

人間が行う作業は、AIが作成した内容の確認と微修正、そしてネクストアクションの整理程度になるため、作業時間は従来の3分の1以下、場合によっては数十分で完了することも珍しくありません。

浮いた時間を本来のコア業務や企画立案、顧客対応などに充てることで、個人の生産性だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

もはや議事録作成に時間をかける時代は終わりつつあると言えるでしょう。

こちらは生成AIが労働生産性に与える影響について解説したセントルイス連邦準備銀行のレポートです。合わせてご覧ください。https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2025/feb/impact-generative-ai-work-productivity

全自動タイプと要約特化タイプの選び方

議事録関連のAIツールは、大きく分けて「全自動タイプ」と「要約特化タイプ」の2種類が存在します。

それぞれの特徴を理解し、自社の課題や用途に合わせて適切なツールを選ぶことが重要です。

「全自動タイプ」は、Web会議ツール(ZoomやTeamsなど)と連携し、録音から話者分離(誰が話したかの識別)、文字起こし、そして要約までをワンストップで行うツールです。

会議中の発言がすべて自動で記録されるため、メモを取る必要がなくなり、会議そのものに集中できるのがメリットです。

一方、「要約特化タイプ」は、すでにテキスト化された文章や長文の資料を読み込ませて、AIに要約させるツールです。

過去の議事録の整理や、文字起こしデータが手元にある場合に有効です。

導入を検討する際は、現在の業務フローにおいて「文字起こし」がボトルネックなのか、それとも「文章をまとめる作業」がボトルネックなのかを見極めて選択しましょう。

無料で使えるAI要約ツールの範囲と限界

現在では、無料で利用できる高品質なAI要約ツールも数多く登場しています。

ChatGPTの無料版や各社が提供するフリープランなどは、個人利用や小規模な会議の議事録作成には十分な機能を備えています。

コストをかけずにAIの効果を試してみたいという方にとって、これらは非常に魅力的な選択肢です。

しかし、無料ツールにはいくつかの限界や注意点も存在します。

例えば、1回に入力できる文字数や音声の長さに制限があったり、セキュリティ面での保証が有料版に比べて弱かったりすることがあります。

特に、企業の機密情報を扱う会議のデータを無料のAIサービスに入力する場合、そのデータがAIの学習に使われるリスクを考慮しなければなりません。

本格的な業務利用や、セキュリティポリシーが厳しい企業での導入を考える場合は、データ保護機能が充実した有料ツールの導入を検討することをおすすめします。

【無料あり】議事録の要約におすすめのAIツール・アプリ13選

ここからは、実際にビジネスの現場で活用できるおすすめのAIツールを13個紹介します。

日本語の認識精度が高いもの、セキュリティに優れたもの、無料で手軽に使えるものなど、それぞれの特徴を比較して、自分に合ったツールを見つけてください。

JAPAN AI SPEECH

JAPAN AI SPEECHは、JAPAN AI株式会社が提供する、日本語の認識精度に特化したAI議事録作成ツールです。

最大の特徴は、90%を超える高い文字起こし精度と、業界用語や社内独自の用語を学習させることができる機能です。

また、会議の録音データから自動で要約を作成する機能も充実しており、話者分離機能によって「誰が何を話したか」も明確に記録されます。

Google MeetなどのWeb会議システムとの連携も可能で、セキュリティ対策も万全なため、企業での導入に適しています。

JAPAN AI AGENT

同じくJAPAN AI株式会社が提供するJAPAN AI AGENTは、単なる議事録作成にとどまらず、社内のデータを活用して業務を支援する「AI社員」のようなプラットフォームです。

独自のRAG(検索拡張生成)技術により、社内文書に基づいた正確な回答生成や要約が可能です。

議事録の要約はもちろん、その内容に基づいた報告書の作成や情報の検索など、バックオフィス業務全体の効率化を目指す企業にとって強力なパートナーとなります。

上場企業基準の強固なセキュリティも魅力の一つです。

Rimo Voice

Rimo Voiceは、日本語に特化したAI文字起こし・議事録作成ツールです。

音声データや動画データをアップロードするだけで、素早くテキスト化し、AIが内容を要約してくれます。

直感的に使えるシンプルなインターフェースが特徴で、文字起こしされたテキストと音声が同期しており、テキストをクリックすると該当箇所の音声が再生される機能が非常に便利です。

会議だけでなく、インタビューや取材の文字起こしにも広く利用されています。

スマート書記

スマート書記は、累計導入社数4,000社を超える実績を持つ、議事録作成支援サービスです。

音声認識による文字起こしだけでなく、会議中のメモ作成や決定事項の整理をスムーズに行える専用のエディタ機能が充実しています。

「AI要約機能」を使えば、長時間の会議でも要点を短時間でまとめることができ、さらに清書までサポートしてくれます。

Web会議だけでなく対面会議でも利用しやすく、あらゆる会議シーンに対応できる柔軟性が強みです。

AI議事録取れる君

AI議事録取れる君は、ZoomやMicrosoft Teamsと連携して、会議に参加するだけで自動的に議事録を作成してくれるツールです。

AIが音声をリアルタイムで文字起こしし、会議終了後には自動で要約まで作成してくれます。

多言語翻訳機能も搭載しており、海外拠点との会議でもリアルタイム翻訳が表示されるため、グローバルな業務を行う企業にもおすすめです。

「1時間の会議を1分で要約」というキャッチフレーズ通り、スピーディーな処理が特徴です。

Copilot for Microsoft365

Microsoft社が提供するCopilot for Microsoft365は、Word、Excel、PowerPoint、TeamsなどのOfficeアプリにAIが組み込まれたサービスです。

Teamsでの会議中にCopilotを起動しておけば、リアルタイムで議論の要点をまとめたり、終了後に議事録を自動生成したりすることができます。

普段使い慣れたMicrosoft製品の中で完結するため、新しいツールの学習コストが低く、導入のハードルが低いのが大きなメリットです。

こちらはLLM(大規模言語モデル)ベースのツールが生産性に与える影響についてのマイクロソフトの研究結果です。合わせてご覧ください。https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/early-llm-based-tools-for-enterprise-information-workers-likely-provide-meaningful-boosts-to-productivity/

Notion AI

コラボレーションツールとして人気のNotionに搭載されているNotion AIも、議事録の要約に非常に強力です。

会議のメモをNotion上に乱雑に書き出した後、AIに対して「この内容を要約して」「決定事項とタスクを抽出して」と指示するだけで、瞬時にきれいなフォーマットに整えてくれます。

すでに社内のドキュメント管理にNotionを使っている場合は、追加のツールを導入することなくシームレスに議事録作成を効率化できます。

Canva AI

デザインツールとして有名なCanvaですが、「Magic Write(マジック作文)」というAIライティング機能も搭載しています。

Canvaのドキュメント機能(Canva Docs)を使えば、箇条書きのメモから文章を生成したり、長文を要約したりすることが可能です。

視覚的にわかりやすい議事録を作成したい場合や、図解を含めたレポート形式で共有したい場合に、Canvaのデザイン機能とAI機能を組み合わせることで、見やすく魅力的な資料が作成できます。

こちらはCanvaを使用した議事録の書き方やテンプレート活用についての公式記事です。合わせてご覧ください。https://www.canva.com/docs/meeting-minutes/

ChatGPT

OpenAIが提供するChatGPTは、最も汎用性が高く、手軽に利用できるAIツールの一つです。

議事録作成においては、文字起こしされたテキストを貼り付けてプロンプト(指示文)を入力することで、要約、タスク抽出、フォーマット変換など自由自在に対応できます。

2025年8月にリリースされた最新モデル「GPT-5」では、思考時間の自動切替機能により、複雑な議論の文脈理解や要約の精度がさらに向上しており、無料版でも十分に実用的なレベルで活用可能です。

ChatPDF

ChatPDFは、PDFファイルをアップロードすると、その内容をAIが読み込み、チャット形式で質問に答えてくれるツールです。

過去の議事録や配布資料がPDF形式で保存されている場合、それをアップロードして「この会議の決定事項を教えて」「要点を3つにまとめて」と質問するだけで、必要な情報を抽出できます。

大量の資料から情報を探す手間を省き、過去の経緯を素早く把握するのに役立ちます。

Ahrefs

SEO分析ツールとして世界的に有名なAhrefsですが、実は無料で使えるAIライティングツールも提供しています。

その中の「Paragraph Rewriter」や「Summarizer」などの機能を使えば、入力したテキストをSEOツールならではの自然言語処理技術で的確に要約してくれます。

登録不要でブラウザ上で手軽に使えるため、ツールをインストールする手間をかけずに、サクッと文章を要約したい場合に便利です。

要約AI Samaru

要約AI Samaruは、日本語の要約に特化したAIツールです。

最大の特徴は、要約後の文字数を指定できる点です。大規模言語モデル(LLM)が苦手とする「〇〇文字以内で」という厳密な文字数制限に対応しており、指定した長さにピタリと収まる要約を生成してくれます。

また、入力したデータが学習に使われないエンタープライズプランや、API連携も提供されており、セキュリティを重視する企業やシステムへの組み込みを検討している場合に適しています。

User Local 自動要約ツール

ユーザーローカルが提供する自動要約ツールは、会員登録不要で誰でも無料で使えるWebサービスです。

テキストを入力またはファイルをアップロードするだけで、AIが重要語句を抽出し、自動で要約文を作成してくれます。

GPT-3.5やGPT-4、Claude 3など、使用するAIモデルを選択できるのが特徴で、用途に合わせてモデルを切り替えて試すことができます。

手軽さと機能性のバランスが良く、個人の作業効率化に役立ちます。

ChatGPTを使って議事録を要約させるプロンプト活用術

ChatGPTなどの対話型AIを使って高品質な議事録を作成するためには、AIへの指示の出し方、つまり「プロンプト」が極めて重要です。

ここでは、コピペしてすぐに使える具体的なプロンプト例を3つのシーン別に紹介します。

こちらはAIプロンプトのテンプレート集について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

2025年8月リリースのGPT-5をはじめとする最新モデルでは、文脈理解能力が飛躍的に向上しているため、これらのプロンプトを使うことで非常に精度の高い結果が得られます。

文字起こしテキストを要約してもらう基本プロンプト

まずは、文字起こしツールなどでテキスト化された会議データを、読みやすい文章に要約してもらうための基本プロンプトです。

AIに対して役割を与え、出力形式を明確に指定するのがコツです。

Markdown

あなたは優秀なプロの秘書です。

以下の[会議の文字起こし]をもとに、会議に参加していない人でも内容が理解できる議事録を作成してください。

# 制約条件

- 冗長な表現は省き、簡潔にまとめること。

- 敬体(です・ます調)を使用すること。

- 重要な発言のみをピックアップすること。

# 出力形式

- 概要(200文字程度)

- 議題ごとの詳細

- 質疑応答のまとめ

[会議の文字起こし]

(ここにテキストを貼り付け)

箇条書きで要点を整理してもらうプロンプト

長文を読む時間がない上司やチームメンバー向けに、要点だけを箇条書きでスピーディーに共有したい場合に有効なプロンプトです。

情報を構造化させることで、視認性を高めます。

Markdown

以下のテキストから、重要なポイントを抽出して箇条書きでまとめてください。

# 指示

- 会議の結論を最優先で記載すること。

- 議論の対立点や懸念点があれば、それも記載すること。

- レベル1、レベル2の階層構造を使って整理すること。

# 出力例

- 〇〇についての決定事項

- 詳細1

- 詳細2

[会議の文字起こし]

(ここにテキストを貼り付け)

決定事項とタスクを抽出してもらうプロンプト

議事録で最も重要な「決定事項」と「ネクストアクション(タスク)」を漏れなく抽出するためのプロンプトです。

誰が何をいつまでにやるのかを明確にさせます。

Markdown

以下の会議ログから、「決定事項」と「ネクストアクション」を抽出して表形式で出力してください。

ネクストアクションに関しては、担当者と期限が不明確な場合、「未定」と記載してください。

# 出力形式

| 項目 | 内容 | 担当者 | 期限 |

| --- | --- | --- | --- |

| 決定事項 | 〇〇の導入を決定 | - | - |

| タスク | 見積書の作成 | 佐藤 | 11/30 |

[会議の文字起こし]

(ここにテキストを貼り付け)

AIで議事録要約を行う際の注意点とセキュリティ

AIツールは非常に便利ですが、ビジネスで利用する上ではセキュリティや情報の取り扱いに十分な注意が必要です。

便利さの裏に潜むリスクを理解し、適切な対策を講じた上で活用しましょう。

社内の機密情報や個人情報の入力リスク

AIツールを利用する際、最も警戒すべきなのが情報の漏洩リスクです。

特に無料のAIサービスや個人向けのアカウントでは、入力したデータがAIの学習データとして再利用される規約になっている場合があります。

これは、自社の会議内容や機密情報が、巡り巡って他社のAI生成結果として出力されてしまう可能性があることを意味します。

顧客の個人情報、未発表の製品情報、財務情報などは、学習データに利用されない設定(オプトアウト)になっているツールを使用するか、入力前に匿名化(「A社」や「〇〇氏」などに置き換える)する対策が不可欠です。

こちらは日本企業の生成AIガイドライン策定状況と課題に関する調査データです。合わせてご覧ください。https://ent.iij.ad.jp/articles/8954/

AIのハルシネーション(嘘の生成)による誤情報のチェック

AIは時として、もっともらしい嘘をつくことがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

特に議事録の要約においては、会議で誰も発言していない内容を勝手に創作したり、数字を間違えて記載したりするリスクがゼロではありません。

最新のGPT-5などではこの精度は大幅に改善されていますが、それでも「AIは間違える可能性がある」という前提に立つことが重要です。

AIが出力した議事録は必ず人間が目視で確認し、元の音声やメモと照らし合わせて事実確認(ファクトチェック)を行うプロセスを業務フローに組み込みましょう。

こちらはAIのリスク管理とハルシネーション対策について解説したIBMの記事です。合わせてご覧ください。https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them

最終的な責任者は「人」であることを忘れない

AIはあくまで作成を支援する「ツール」であり、最終的な成果物に対する責任は人間が負います。

「AIがそう書いたから」という言い訳はビジネスでは通用しません。

AIが作成したドラフトをベースにしつつも、文脈のニュアンスが正しいか、関係者への配慮がなされているか、決定事項に漏れがないかを確認し、最終的に承認するのは人間の役割です。

AIを過信せず、あくまでパートナーとしてうまくコントロールする姿勢が、これからの時代のビジネスパーソンには求められます。

Would you like me to create a specific prompt for summarizing a particular type of meeting you frequently hold?

【警告】その議事録、実は「ゴミ箱行き」かも?「読まれる議事録」と「無視されるメモ」の決定的な差

「頑張って一言一句漏らさずに記録したのに、上司から『で、結局何が決まったの?』と言われてしまった」——。もし心当たりがあるなら、あなたの議事録作成スキルは危険信号が灯っているかもしれません。

実は、ビジネスにおける議事録の価値は「どれだけ正確に記録したか」ではなく、「どれだけ時間を短縮させたか」で決まります。多くのビジネスパーソンが陥りがちなのが、会議の発言をそのまま文字にする「逐語録」の罠です。これは、読み手にとってノイズの塊でしかありません。

上場企業へのコンサルティング実績を持つ専門家の知見によると、評価される議事録には明確な共通点があります。それは、「事実(Fact)」と「意見(Opinion)」を峻別し、結論から逆算して構成されていることです。

この原則を無視し続けると、以下のようなリスクが生じます。

- 意思決定の遅延:重要な決定事項が雑多な会話に埋もれ、承認プロセスが止まる。

- 認識のズレによるトラブル:主観的な解釈が事実として伝わり、言った言わないの水掛け論に発展する。

- 個人の評価低下:「情報を整理できない人」というレッテルを貼られ、重要なプロジェクトから外される。

引用元:

生成AIコンサルティング事業を展開する専門家チームによると、ビジネス文書において「逐語録(会話形式)」と「要約形式」を混同することは、情報の伝達効率を著しく下げる要因とされています。読み手が求めるのはプロセスではなく、「決定事項(Conclusion)」と「ネクストアクション(Next Action)」であるという原則に基づき、情報をグルーピングする能力が求められます。(生成AIコンサルティング事業部 “Effective Meeting Minutes Method” 2025年)

【実践】AI時代の「要約脳」を鍛える3つのフレームワーク

では、AIツールが普及する現代において、人間が意識すべき「要約の極意」とは何でしょうか?それは、AIに指示を出す際にも必須となる「論理的な骨組み」を作ることです。ここでは、今日から使える3つのテクニックをご紹介します。

テクニック①:冒頭に「結論の特等席」を作る

議事録を開いた瞬間、最初の3秒で勝負は決まります。時系列順にダラダラと書くのはやめましょう。

- 決定事項(Conclusion):何が決まったのか。

- ネクストアクション(Next Action):誰が、いつまでに、何をするのか。

これらを箇条書きで冒頭に配置するだけで、議事録の価値は跳ね上がります。読み手は詳細を読む必要がなくなり、即座に行動に移れるからです。

テクニック②:5W1Hで「情報の欠落」を防ぐ

「なぜその決定に至ったのか(Why)」が抜けている議事録は、後から見返したときに無価値になります。特にAIに要約させる際も、この5W1Hの視点が欠かせません。

- Who(誰が)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- What(何を)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

特に「Why(背景・根拠)」を言語化することで、欠席者にも納得感のある情報を届けることができます。

テクニック③:主観を排除し「事実」だけを抽出する

人間の記憶は曖昧で、バイアスがかかりやすいものです。だからこそ、「Aさんが売上が伸びそうだと言った」という感想ではなく、「Aさんが来月の売上予測を120%と提示した」という事実を記録する必要があります。

- Fact(事実):数値、決定事項、実際に起きたこと。

- Opinion(意見):感想、推測、提案。

この2つを明確に書き分ける、あるいはAIに書き分けさせる指示を出すことで、信頼性の高いドキュメントが完成します。

まとめ

会議の議事録作成は、ビジネスの現場において最も時間がかかり、かつ精神的な負担が大きい業務の一つです。

今回ご紹介したように、要約のコツやAIツールの活用は業務効率化に有効ですが、実際に導入しようとすると「どのツールが自社に合っているかわからない」「セキュリティリスクが心配で無料ツールは使えない」といった壁に直面する企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは、議事録作成や要約といった単一の機能だけでなく、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した、日本初のアプリ型インターフェース採用の生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、会議音声からの文字起こしや議事録要約はもちろん、メール作成、レポート生成、翻訳など、あらゆる業務を「アプリ」を選ぶ感覚で直感的に実行できます。

また、企業導入で最大の懸念点となるセキュリティ面においても、Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、入力データが学習に利用されることはなく、情報漏えいの心配がありません。

さらに、導入にあたってはAIコンサルタントによる手厚いサポートが受けられるため、「AIリテラシーの高い人材がいない」という企業でも安心して活用を定着させることができます。

特定の業務だけでなく、会社全体のDXを安全かつスピーディーに推進したいとお考えなら、これ一つで完結します。

まずは、Taskhubの具体的な機能や活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の生産性を劇的に向上させましょう。