著者:株式会社Bocek CEO 沖村 昂志

現代のビジネス環境において、業務効率化はあらゆる企業にとって喫緊の課題です。デジタル化の波は留まることを知らず、日々膨大な情報が生成され、処理を待っています。このような状況下で、従業員の生産性をいかに向上させ、より創造的で付加価値の高い業務に集中させるか。その答えの一つとして、今、生成AI(Generative AI)に大きな期待が寄せられています。

その中でも特に注目を集めているのが、Microsoftが提供する「Microsoft Copilot」です。OpenAI社の先進的なGPTテクノロジーを搭載し、私たちが日常的に使用しているWord、Excel、PowerPointといったMicrosoft 365のアプリケーション群に深く統合されたこのAIアシスタントは、私たちの働き方を根底から変える可能性を秘めています。

しかし、「Copilotを導入すれば、すべての業務が自動化され、劇的に楽になる」という漠然とした期待だけでは、その真価を引き出すことはできません。Copilotとは一体何なのか、具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのか、そして、組織としていかに活用していくべきなのか。これらの点を正しく理解することが、成功の鍵を握ります。

本記事では、年間50社以上の企業へCopilot導入支援を行う株式会社Bocek 代表取締役CEO、沖村 昂志がCopilotで業務効率化を行う方法についてお話ししたいと思います。基本的な概念から、具体的なアプリケーション別の活用事例、導入を成功させるための組織的なアプローチ、そして見落としてはならない注意点まで、網羅的に、そして深く掘り下げて解説していきます。

Microsoft Copilotとは何か?- 業務に溶け込むAIアシスタントの正体

まず、Copilotがどのような存在なのか、その本質を正確に理解することから始めましょう。

Copilotとは、一言で表現するならば「Microsoft 365の各アプリケーションに組み込まれた、インテリジェントな業務支援ツール」です。その心臓部には、OpenAI社が開発したGPT-4に代表される大規模言語モデル(LLM)が搭載されており、これにより、人間のように自然な対話を通じて、さまざまな知的作業をアシストすることが可能になっています。

多くの人が「Copilot」と聞いてイメージするのは、ChatGPTのようなチャットウィンドウかもしれません。もちろん、そうした対話形式での利用も可能ですが、Copilotの真骨頂はそこだけではありません。最大の特徴は、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsといった、私たちが日々の業務で当たり前のように使っているツール群の中に「アシスタント」として自然に溶け込んでいる点にあります。

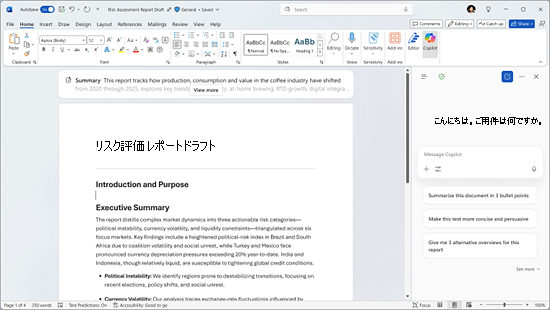

Microsoft WordにCopilot機能が搭載されているスクリーンショット – 引用:Microsoft公式

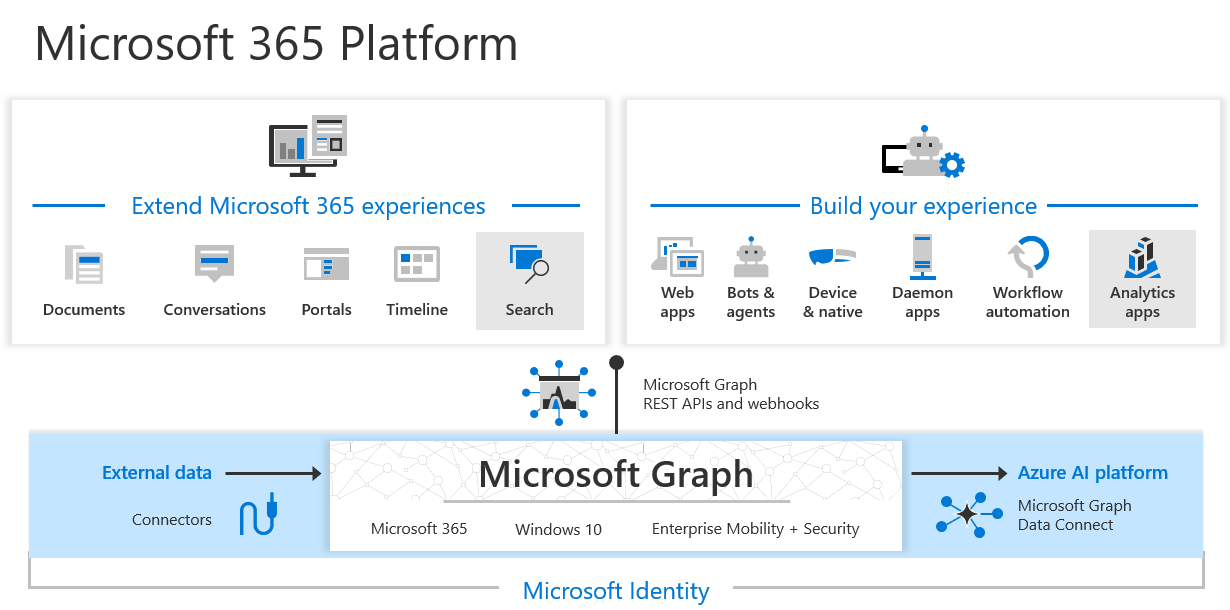

これは、単にChatGPTの機能を各アプリに付け加えた、という単純な話ではありません。Copilotは「Microsoft Graph」という強力な仕組みと連携しています。Microsoft Graphとは、Microsoft 365内に存在するユーザーのデータ(メール、ドキュメント、予定、チャット履歴など)を相互に連携させるためのAPI(Application Programming Interface)です。CopilotはこのGraphを通じて、ユーザーが置かれている「文脈(コンテキスト)」を理解します。

例えば、Teamsでの会議が終わった直後にPowerPointを開き、

「先ほどの会議の内容を基にプレゼンテーションを作成して」

とCopilotに指示したとします。Copilotは、単に一般的なプレゼンを作るのではなく、Microsoft Graphを通じてTeams会議の録画、トランスクリプト、チャット履歴、共有されたファイルといった情報にアクセスし、その会議で議論された内容に即した、極めて精度の高いプレゼンテーションのたたき台を生成してくれるのです。

Microsoft Grsphの仕組み。様々なMS製品との連携を行う基盤技術である。引用 – Microsoft公式

このように、Copilotは汎用的なAIアシスタントではなく、あなたの組織やあなた自身の業務内容を理解した「パーソナルなアシスタント」として機能します。普段使っているツールから離れることなく、その場で必要なサポートを、必要な文脈に沿って受けられる。これこそが、Copilotが従来のAIツールと一線を画す、最大の強みなのです。

Copilotがもたらす業務効率化の具体的なメリット

Copilotを導入することで、企業や従業員は具体的にどのような恩恵を受けられるのでしょうか。そのメリットは多岐にわたりますが、大きく「既存業務のシームレスな高度化」と「導入の容易さとセキュリティ」という二つの側面に大別できます。

メリット1:既存業務のシームレスな高度化

Copilotの最大の価値は、ゼロから何かを生み出すことよりも、既存の業務プロセスをよりスムーズに、より高度に進化させる点にあります。いわば「1を10にする」力です。これは、日常業務のさまざまなシーンで体感することができます。

例えば、あなたがOutlookで重要なクライアントへの返信メールを作成しているとします。伝えたい要点は頭にあるものの、表現が少し硬すぎるかもしれない、あるいはもっと丁寧な言い回しはないだろうか、と悩むことは少なくありません。そんな時、Copilotに「この文章を、より丁寧でビジネスライクな表現に修正して」と依頼するだけで、瞬時に洗練された文章案を複数提示してくれます。人間が一人で推敲を重ねるよりも、AIという客観的な視点を通すことで、より早く、より質の高いコミュニケーションが実現します。

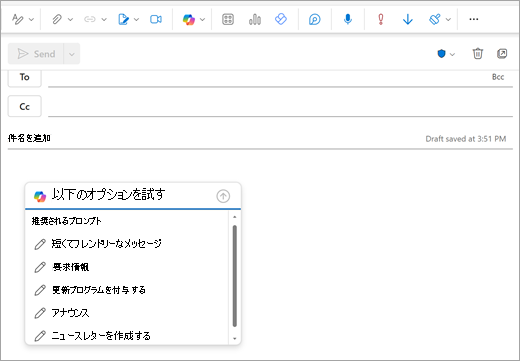

ーOutlookで、プロンプトベースでメール文を作成することができる。引用:Microsoft 公式

Wordでの資料作成も同様です。例えば、「来週実施する新製品のユーザーインタビューに際し、事前にインタビュイーへ送付する案内資料を作成してください。資料には、取材の概要説明、所要時間、当日の服装などの連絡事項、タイムスケジュール、および持参物の一覧を記載してください」といった具体的な指示(プロンプト)をCopilotに入力するだけで、構成の整った文書のたたき台が自動で生成されます。従来であれば、過去の資料を探し出したり、ゼロから構成を考えたりしていた時間が大幅に削減され、担当者はより本質的な内容の検討に集中できるようになります。

このように、Copilotは従来のMicrosoft 365のソフトウェア体験を破壊するのではなく、その上に「もう一枚のレイヤー」を追加し、かゆい所に手が届くサポートを提供することで、業務全体の生産性を底上げします。これは、まさに「副操縦士(Copilot)」という名前にふさわしい働き方と言えるでしょう。

メリット2:導入の容易さと揺るぎないセキュリティ

法人にとって、新しいツールを導入する際のハードルは決して低くありません。特にクラウドサービスの場合、利用部門からの申請、上長や役員の承認、情報システム部門による厳格なセキュリティチェック、利用ルールの策定など、多くのプロセスと時間を要するのが一般的です。

その点、Copilot for Microsoft 365は、多くの企業にとって非常に導入しやすいという大きなアドバンテージを持っています。なぜなら、多くの大企業やすでにDXを推進している企業は、基盤としてMicrosoft 365を導入済みであるケースが多いからです。Copilotは、その既存のプラットフォーム上で機能するため、新たなクラウドサービスをゼロから契約する際に発生するような、煩雑な手続きを大幅に簡略化できます。

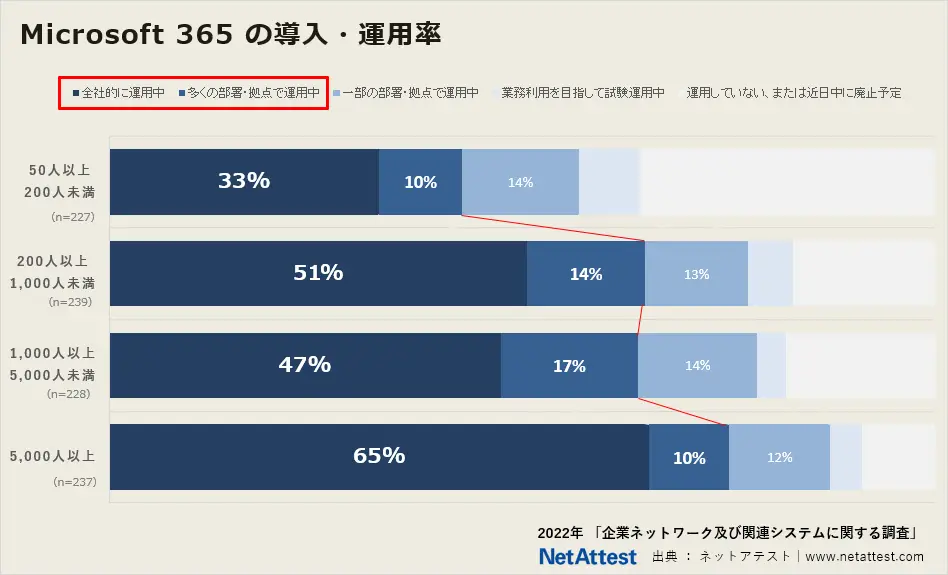

【従業員50名以上200名未満】の企業では「全社的に運用中」と「多くの部署・拠点で運用中」を合わせた割合が43%であるのに対し、【従業員数200人以上1,000人未満】で65%、【従業員1,000人以上5,000人未満】では64%、今回の調査で最も大きな規模区分の 【従業員数5,000人以上】の企業では75%に達します。ー引用:ネットアテスト

セキュリティに関しても、Microsoftが長年培ってきた法人向けサービスのノウハウが活かされています。Copilot for Microsoft 365の商用データ保護の仕組みにより、ユーザーが入力したプロンプトやCopilotが生成した応答、そして参照された組織内のデータが、OpenAIなどの外部の基盤モデルの学習に利用されることはないと明言されています。データはすべてMicrosoft 365のテナント内で処理が完結するため、機密情報や個人情報が外部に漏洩するリスクを最小限に抑えながら、AIの恩恵を享受することが可能です。

この「導入の手軽さ」と「堅牢なセキュリティ」は、特にガバナンスやコンプライアンスを重視する大企業にとって、導入を後押しする極めて強力なメリットと言えるでしょう。TCO(総所有コスト)の観点からも、既存のインフラとライセンス体系を活用できることは、経済的な合理性にも繋がります。

導入前に知っておくべきデメリットと潜在的な課題

輝かしいメリットの一方で、Copilotの導入を検討する際には、そのデメリットや潜在的な課題についても冷静に目を向ける必要があります。特に「Microsoftエコシステムへの依存」と「スキル格差の拡大」という二つの点は、組織のIT戦略や人材育成計画に深く関わる重要な論点です。

デメリット1:Microsoftエコシステムへの依存と連携の壁

CopilotはMicrosoft 365という強力なエコシステム内で完結しているからこそ、その真価を発揮します。しかし、これは裏を返せば、Microsoftの製品群で業務が完結していない企業にとっては、連携の弱さがデメリットになり得ることを意味します。

LLMはOpenAI製のものだけではない。AnthropicやGoogle、様々な企業がLLMモデルを出していて、これらのモデルを使い分ける使い方をするユーザーも少なくない。引用:Hugging Face

例えば、現在AI業界では、Googleの「Gemini」やAnthropic社の「Claude 3」など、Microsoft以外の企業からも非常に高性能なAIモデルが次々とリリースされています。しかし、当然ながらCopilotの環境内でこれらの他社製AIモデルを直接利用することはできません。これは、Microsoftが自社のプラットフォーム内でユーザーを囲い込む「ベンダーロックイン」戦略の一環と捉えることもできます。

もしあなたの企業が、顧客管理にSalesforce、会計にfreee会計、業務アプリケーション基盤にkintoneなど、多様なSaaSを組み合わせて利用している場合、Copilotがそれらのツール内のデータに直接アクセスし、横断的な分析や作業を行うことは比較的難易度は高いと言えます。各ツールが提供するAPIなどを介して間接的な連携を構築することは不可能ではありませんが、標準機能としてシームレスに統合されているMicrosoft 365製品群との連携性に比べれば、見劣りするのは否めません。

したがって、Copilotの導入は、自社のITインフラ全体をMicrosoftのエコシステムにどの程度依存させるか、という長期的なIT戦略とセットで検討すべき課題と言えます。ただし、これは一概にデメリットとも言えません。セキュリティやガバナンスの観点からは、プラットフォームを統一することで管理が容易になり、情報漏洩のリスクを低減できるというメリットも存在するため、組織の規模や文化、事業内容に応じた総合的な判断が求められます。

デメリット2:スキル格差の拡大という懸念

Copilotは、業務を効率化する強力なツールですが、魔法の杖ではありません。沖村氏が指摘するように、Copilotの導入は「できる人とできない人の差を広げてしまう」という、新たな格差を生む可能性があります。

AIは、あくまでも人間の能力を増幅させる「能力増幅器(Amplifier)」です。つまり、利用者に一定の基礎的なスキルや知識がなければ、その効果は限定的になってしまいます。

最も分かりやすい例がExcelです。

Copilotは「A1セルからA10セルの数値を合計する関数を作成して」

といった自然言語での指示を理解し、「=SUM(A1:A10) 」という関数を生成してくれます。これは、関数を知っている人にとっては入力の手間を省く便利な機能です。しかし、そもそも「セルを合計する」という発想や、どのようなデータを使って何をしたいのかという目的意識がなければ、Copilotに何を頼めばよいかすら分かりません。関数を全く知らない人が、Copilotとの対話だけで複雑な財務分析モデルをゼロから構築するのは、極めて困難でしょう。

これは、Copilotが「元々その作業を定義できる人が、より楽をするためのツール」という側面を持っていることを示唆しています。AIを使いこなせるリテラシーを持つ従業員は、定型業務をCopilotに任せ、より高度で創造的な仕事に時間を割くことで、その生産性を飛躍的に向上させることができます。一方で、AIへの指示の出し方が分からなかったり、AIの生成結果を評価・修正するスキルがなかったりする従業員は、その恩恵を十分に受けられず、結果として両者のパフォーマンスの差は開いていく一方になるかもしれません。この「AIデバイド」とも言うべき問題は、全社的な生産性向上を目指す上で、決して無視できない課題です。

Copilotによる具体的な業務効率化ユースケース

Copilotが具体的にどのような業務を効率化してくれるのか、Microsoft 365の主要なアプリケーションごとに、詳細なユースケースを見ていきましょう。ここでは、具体的な活用シーンと、その際に使用するプロンプト(指示文)の例、そして期待される効果を表にまとめました。

| アプリケーション | 主な機能 | 具体的な活用シーン(プロンプト例) | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| Microsoft Teams | 会議の要約、議事録作成、アクションアイテム抽出、チャット要約 | 会議後: 「この会議の主要な決定事項を箇条書きでリストアップして」「議論された各トピックと、それに対する各参加者の意見を要約して」「次のアクションアイテムとそれぞれの担当者、期限をテーブル形式でまとめて」 | 議事録作成にかかる時間の大幅な削減。会議に参加できなかったメンバーへの迅速な情報共有。タスクの抜け漏れ防止と進捗管理の円滑化。 |

| Microsoft Word | 文章生成(たたき台)、要約、校正・推敲、構成案作成、書式設定 | 文書作成時: 「『リモートワークにおける生産性向上策』というテーマで、ブログ記事の構成案を作成して」「この報告書全体を、800字程度の要約文にしてください」「この文章を、よりフォーマルで説得力のあるトーンに書き直して」 | ドキュメント作成の初動時間を劇的に短縮。文章の品質と一貫性の向上。長文読解や推敲作業にかかる認知負荷の軽減。 |

| Microsoft Excel | 関数・数式の生成、データ分析・洞察の抽出、表・グラフの作成、書式設定 | データ分析時: 「B列の売上データから、上位5%の数値を赤色でハイライトして」「この売上データを基に、製品カテゴリ別の四半期ごとの売上推移を示すピボットテーブルと、それを視覚化した積み上げ棒グラフを作成して」「C列の顧客IDに対応する顧客名を、別シート『顧客マスタ』からVLOOKUP関数で取得する式をD列に入れて」 | 複雑な関数の知識がなくても高度なデータ集計・分析が可能に。レポート作成の自動化と時間短縮。データからインサイト(洞察)を得るまでのプロセスを高速化。 |

| Microsoft PowerPoint | スライド生成(Word文書や議事録から)、デザイン提案、画像検索・挿入、発表者ノートの作成 | プレゼン作成時: 「先ほどTeamsで議論した議事録を基に、プロジェクト進捗報告のプレゼンテーションを10枚で作成して」「このスライドの内容に合う、著作権フリーの未来的な都市の画像を提案・挿入して」「各スライドについて、約1分で話せる発表者ノートを作成して」 | プレゼンテーション資料の骨子作成時間を大幅に削減。視覚的に魅力的で、メッセージ性の高いスライドデザインを容易に実現。発表準備の効率化。 |

| Microsoft Outlook | メールの下書き作成、返信案の生成、長文メールの要約、表現の調整(トーン変更) | メール対応時: 「A社B様への見積書送付メールの下書きを作成してください。添付ファイルを確認いただくよう促し、来週早々にご意見を伺いたい旨を丁寧に伝えてください」「この長いメールスレッドの要点を3つにまとめて、私が返信すべき点を教えて」「このお詫びメールを、より誠意が伝わる表現に書き直して」 | 大量のメール処理にかかる時間を削減。状況に応じた適切かつ高品質なコミュニケーションを迅速に実現。感情的な負荷がかかるメール作成の心理的負担を軽減。 |

これらのユースケースから分かるように、Copilotは単一の作業を自動化するだけでなく、アプリケーションを横断して情報を連携させながら、一連の業務フロー全体を支援する能力を持っています。Teamsの会議からPowerPointのプレゼン資料が生まれ、そこからOutlookでの報告メールが作成される。こうした一連の流れが、Copilotを介してシームレスに繋がっていくのです。

Copilotを最大限に活用するための必須スキルと組織的アプローチ

Copilotという強力なエンジンを手に入れても、それを動かすための燃料や運転技術がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。Copilotの導入効果を最大化するためには、個人のスキルアップと、組織全体での戦略的な取り組みが両輪となって機能する必要があります。

個人のスキル:「質問力」としてのプロンプトエンジニアリング

Copilotを含め、あらゆる生成AIは「使う人次第でその能力が大きく変わる」という特性を持っています。その性能を最大限に引き出す鍵となるのが、入力する指示文、すなわち「プロンプト」の質です。いかに的確で、質の高い質問や命令をAIに与えられるかという「質問力」が、これからのビジネスパーソンに必須のスキルとなります。

数年前に「プロンプトエンジニア」という職種が注目されましたが、これはもはや専門職だけのスキルではありません。すべてのCopilotユーザーが、プロンプトの基礎を理解する必要があります。沖村氏が提唱するように、優れたプロンプトは、基本的に以下の三つの要素で構成されています。

- 概要(Context & Goal): 何をしたいのか、どのような背景・文脈で行う作業なのかを明確に伝えます。「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」といった役割設定(ペルソナ設定)も有効です。

- 条件(Constraints & Details): 守ってほしいルールや、含めてほしい要素、除外してほしい要素などを具体的に指示します。文字数、フォーマット、文体(トーン)、参照すべきデータなどを細かく指定するほど、期待に近い出力が得られます。

- 回答形式(Output Format): どのような形式で出力してほしいかを指定します。「箇条書きで」「マークダウン形式で」「表形式で」といった指定が有効です。

悪いプロンプトの例:「売上レポートを作って」

→ これでは、どの期間の、どの製品の、どのような形式のレポートを求めているのか全く分からず、Copilotは当たり障りのない一般的な回答しか返せません。

良いプロンプトの例:「あなたはデータアナリストとして、以下の指示に従って売上レポートを作成してください。 【概要】2023年度下半期(10月〜3月)における、主力製品Aと新製品Bの月次売上データを比較分析する。 【条件】 ・Excelシート『売上データ』のA列(日付)、B列(製品名)、C列(売上金額)を参照する。 ・製品Aと製品Bの月次売上合計を算出する。 ・算出結果を基に、X軸に月、Y軸に売上金額を設定した折れ線グラフを1つ作成する。 ・各月の売上について、対前月比の増減率を計算し、その変動要因について考えられる仮説を3つ考察する。 【回答形式】 ・最終的なレポートはWord文書として出力する。 ・レポートには、グラフ、考察、および元データから算出した月次売上表を含めること。」

このように、AIに依頼する作業を明確に定義し、伝えるスキルは、まさにビジネスにおける「要件定義能力」そのものです。プロジェクトの上流工程で求められるこのスキルが、AI時代においては、日常的な業務レベルで全ての従業員に求められるようになるのです。

組織的なアプローチ:ガイドライン策定とナレッジ共有の仕組み

個人のスキルアップ努力だけに依存していては、前述した「スキル格差」が広がるばかりです。組織としてCopilotの活用を推進し、全体の生産性を底上げするためには、全社的なルール作りとナレッジを共有する仕組みの構築が不可欠です。

1. ガイドラインの策定と周知徹底

「何でもやっていいよ」というゼロベースの状態は、自由であると同時に、混乱とリスクの温床にもなります。組織は、従業員が安心してCopilotを使えるように、明確なガイドラインを策定し、周知徹底する必要があります。ガイドラインに含めるべき主要な項目は以下の通りです。

- セキュリティポリシー: 入力してはならない情報の明確化が最も重要です。個人情報(氏名、住所、電話番号、マイナンバーなど)、取引先の機密情報、未公開の財務情報、技術的なノウハウなど、企業の生命線に関わる情報をプロンプトに含めることを厳禁とし、具体的な例を挙げて注意喚起します。

- コンプライアンス遵守: 特に画像生成機能を利用する際の著作権には、細心の注意が必要です。トランスクリプトで触れられている「ドラえもんとアンパンマンが握手している画像」のような、第三者の著作権を明らかに侵害する生成は避けるべきです。文化庁が公開している「AIと著作権」に関する考え方などを参考に、社内でのルールを定めます。生成された文章やコードについても、その利用責任は最終的にユーザー(および企業)にあることを明確に認識させる必要があります。

- 倫理的配慮: 差別的、暴力的、あるいは偏見を助長するようなコンテンツの生成を禁じるなど、企業倫理に基づいた利用を促します。

2. ユースケースの可視化とテンプレート化

使える人と使えない人の差を埋める最も効果的な方法は、「成功事例を共有する」ことです。一部の先進的な従業員が見つけ出した便利な使い方や効果的なプロンプトを、組織全体の資産として共有する仕組みを構築することが極めて重要です。

- ユースケースの収集と共有: 各部署で「Copilotを使ってこんな業務がこれだけ効率化できた」という具体的な事例を収集し、社内WikiやTeamsチャネル、ポータルサイトなどで共有します。

- プロンプトのテンプレート化: 汎用性の高いプロンプトや、特定の業務に特化した優れたプロンプトを「テンプレート」として整備し、誰でもコピー&ペーストで使えるようにします。沖村氏が開発する「Taskhub」という製品が、作成したユースケースをテンプレート化することで利用率を向上させているように、「使い方の型」を示してあげることは、ITリテラシーに不安のある従業員の利用を促し、組織全体の活用レベルを底上げする上で非常に効果的です。

Copilot利用における、心に刻むべき普遍的な注意点

最後に、Copilotを日常業務で利用する上で、常に念頭に置いておくべき普遍的な注意点を改めて確認します。これらは、ツールの進化に関わらず、生成AIと付き合っていく上で必須のマインドセットです。

注意点1:AIの出力を鵜呑みにしない(ファクトチェックの徹底)

生成AIが犯す最も有名な誤りの一つに「ハルシネーション(Hallucination:幻覚)」があります。これは、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象です。AIは人間のように思考し、事実を理解しているわけではありません。膨大なデータから学習した単語の出現確率に基づき、統計的に最も「それらしい」文章を生成しているに過ぎないため、文脈によっては平気で嘘をつきます。

Copilotが生成した数値データ、固有名詞、歴史的な事実、法的な解釈、技術的な仕様など、少しでも正確性が求められる情報については、絶対に鵜呑みにしてはいけません。必ず一次情報や信頼できる情報源に当たり、人間の目でダブルチェック、トリプルチェックを行う「ファクトチェック」のプロセスを業務フローに組み込む必要があります。AIはあくまで優秀なアシスタントであり、最終的な判断と責任は人間が負う、という原則を忘れてはなりません。

注意点2:著作権とコンプライアンスへの意識

前述のガイドラインとも重なりますが、著作権侵害のリスクは繰り返し強調すべき点です。Copilotが生成した文章、画像、コードなどが、意図せず第三者の著作物を複製・翻案してしまっている可能性はゼロではありません。特に、既存のキャラクターやブランドロゴ、著名なアート作品などを彷彿とさせる画像を生成し、それを商業利用した場合は、深刻な法的トラブルに発展する可能性があります。AIが生成したからといって、著作権法上の免責が認められるわけではありません。生成物の利用目的と公開範囲を常に意識し、少しでも懸念がある場合は、法務部門や知財部門に相談する体制を整えておくことが賢明です。

Copilotは魔法の杖か、それとも優秀な相棒か

本記事では、Microsoft Copilotの全貌を、その概念から具体的な活用法、そして導入における課題や注意点に至るまで、多角的に解説してきました。

結論として、Copilotは業務の全てを自動化してくれる「魔法の杖」ではありません。しかし、正しく理解し、戦略的に活用すれば、人間の能力を飛躍的に拡張し、生産性を劇的に向上させてくれる、これ以上なく「優秀な相棒(Copilot)」となり得ます。

その真価を発揮させるためには、テクノロジーへの過信を捨て、現実的な視点を持つことが不可欠です。個々人は、AIに的確な指示を与える「質問力(プロンプト能力)」や、AIの生成結果を批判的に吟味し、修正・判断する能力を磨き続ける必要があります。そして組織は、全従業員が安全かつ効果的にAIの恩恵を受けられるよう、明確なガイドラインを敷き、成功事例を共有する文化を醸成しなければなりません。

Copilotの登場は、私たちに「人間にしかできない仕事とは何か」を改めて問い直す機会を与えてくれています。単純作業や情報整理といったタスクを優秀な相棒に任せることで、人間はより高度な課題解決、創造的なアイデアの創出、そして人間同士の共感に基づいたコミュニケーションといった、より付加価値の高い領域に自らの知性と時間を注力できるようになるでしょう。