「自社のサービスにChatGPTを組み込みたいけど、APIの使い方がわからない…」

「ChatGPT APIの料金体系が複雑で、コストがどれくらいかかるか不安…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPT APIの基本的な概要から、2025年最新の料金プラン、具体的な使い方、そして実際のビジネス現場での活用事例まで、徹底的に解説します。

上場企業をはじめとする多くの企業で生成AIの導入支援を行う弊社の知見を基に、APIを使いこなすための実践的な情報をお届けしますので、きっとお役に立つはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT APIとは?OpenAI社が提供する基本を解説

ここからは、ChatGPT APIの基本的な概念と、その機能について解説します。

- ChatGPT APIの概要と2025年の最新動向

- ChatGPT APIでできること

これらの基本を理解することで、APIを自社のビジネスにどう活かせるかのイメージが明確になります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPT APIの概要と2025年の最新動向

ChatGPT APIは、OpenAIが開発した対話型AI「ChatGPT」の機能を、自社のアプリケーションやサービスに組み込むためのインターフェースです。

APIを利用することで、開発者はChatGPTの持つ高度な自然言語処理能力を、自社の製品や業務システムに統合できます。

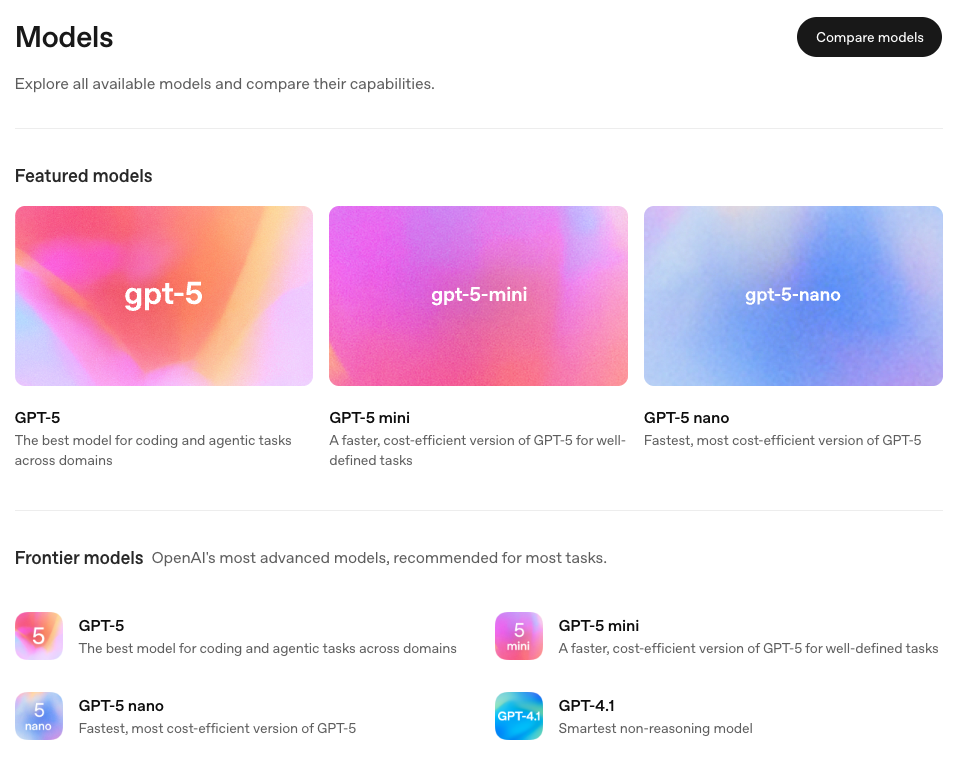

2025年現在、APIで利用できるモデルは進化を続けており、従来のテキスト生成に加えて、画像生成や音声認識など、複数の形式のデータを扱える「マルチモーダル」対応が進んでいます。

特に、最新モデルである「GPT-4o」は、より高速かつ高精度な処理を実現しながら、API利用料金は従来のモデルよりも低価格に設定されており、多くの開発者にとって利用のハードルが下がっています。

これにより、これまで以上に多様なユースケースでの活用が期待されています。

こちらはOpenAIが公式に提供している、APIで利用可能なモデルの一覧です。各モデルの特性や最新情報はこちらで確認できます。合わせてご覧ください。 https://platform.openai.com/docs/models

ChatGPT APIでできること

ChatGPT APIを活用することで、単なる質疑応答システムにとどまらない、多岐にわたる機能を実現できます。

例えば、顧客からの問い合わせに24時間365日対応する高機能なチャットボットの開発や、長文のドキュメントを瞬時に要約するシステムの構築が可能です。

また、多言語対応の能力を活かして、リアルタイムの翻訳ツールや、グローバルなカスタマーサポートも実現できます。

さらに、プログラミングコードの自動生成やレビュー、ECサイトにおけるユーザーの購買履歴に基づいた商品説明文のパーソナライズなど、専門的な業務の自動化・効率化にも貢献します。

アイデア次第で、自社のビジネスに合わせた独自のソリューションを開発できるのが、ChatGPT APIの大きな魅力です。

ChatGPT APIの利用料金について

ChatGPT APIを利用する上で、最も気になるのが料金体系ではないでしょうか。

ここでは、APIの料金に関する以下の3つのポイントを解説します。

- ChatGPT APIの料金目安と計算方法

- ChatGPT APIの無料枠について

- 【注意】ChatGPT本体の利用料とは別料金

コストを正しく理解し、計画的に利用することが重要です。

ChatGPT APIの料金目安と計算方法

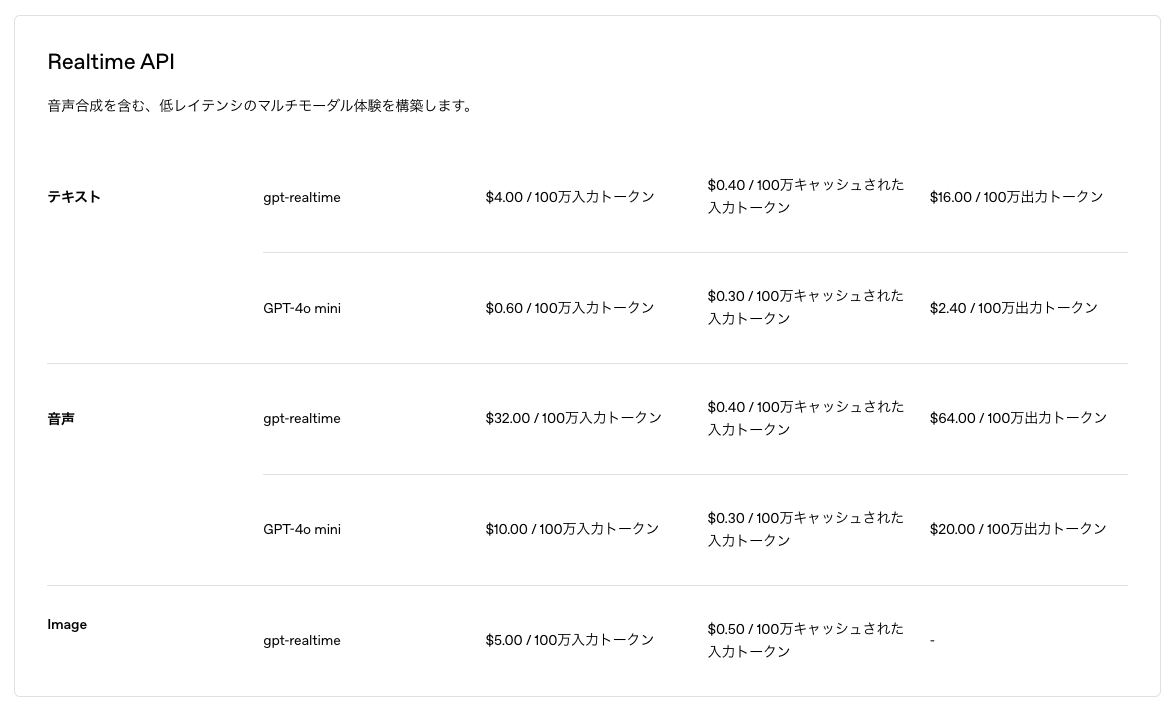

ChatGPT APIの料金は、処理するデータの量に応じて課金される「従量課金制」が基本です。

この処理量の単位として「トークン」が用いられます。トークンとは、テキストをAIが処理しやすいように分割した単位のことで、日本語の場合、ひらがな1文字が1トークン以上、漢字1文字が2〜3トークンに相当することが一般的です。

料金は、入力するテキスト(プロンプト)と、AIが生成するテキスト(出力)の両方のトークン数に基づいて計算されます。

料金単価は利用するAIモデルによって異なり、高機能なモデルほど高価になる傾向があります。例えば、最新のGPT-4oは、旧モデルのGPT-4 Turboに比べて、処理速度が速いにもかかわらず、料金は約半額に設定されています。

OpenAIの公式サイトには、テキストを入力するとトークン数を計算してくれる「Tokenizer」というツールも用意されているため、事前にコストを見積もる際に活用すると良いでしょう。

こちらはOpenAIの公式料金ページです。最新の価格体系や、テキストが何トークンに相当するかを計算できる便利なツールも提供されています。 https://openai.com/api/pricing/

ChatGPT APIの無料枠について

OpenAIは、初めてAPIを利用するユーザー向けに、一定額の無料クレジットを提供しています。

2025年時点では、新規アカウント登録から3ヶ月間有効な5ドル分の無料利用枠が提供されることが一般的です。

この無料枠を活用することで、APIの基本的な機能をテストしたり、小規模なアプリケーションで動作検証を行ったりすることが可能です。

ただし、無料枠の金額や有効期間は変更される可能性があるため、利用開始前に必ず公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。

本格的な開発やサービス運用を行う場合は、無料枠を使い切った後のコストを考慮し、クレジットカード情報を登録して有料プランに移行する必要があります。

【注意】ChatGPT本体の利用料とは別料金

ChatGPTには、Webブラウザで利用する対話型のサービスがあり、これには無料版と、月額20ドルの「ChatGPT Plus」などの有料プランが存在します。

しかし、これらの月額料金は、あくまでWebサービスとしてのChatGPTを利用するためのものであり、APIの利用料金とは全く別のものです。

たとえChatGPT Plusに加入していても、APIを利用した分については、従量課金制に基づいた別途の料金が発生します。

逆に、APIのみを利用する場合、ChatGPTの有料プランに加入する必要はありません。

この違いを理解しておかないと、予期せぬ高額請求につながる可能性があるため、注意が必要です。

ChatGPT APIの費用を節約する3つの方法

ChatGPT APIは非常に強力なツールですが、使い方によってはコストが嵩んでしまう可能性があります。

ここでは、APIの利用料金を賢く節約するための3つの実践的な方法を紹介します。

- 日本語を英語に翻訳して処理する

- プロンプトを最適化する

- トークン使用量を最適化する

これらのコツを押さえることで、コストパフォーマンスを最大化できます。

日本語を英語に翻訳して処理する

ChatGPT APIの料金はトークン数に依存しますが、言語によってトークンの計算方法が異なります。

一般的に、日本語は英語に比べて同じ内容のテキストでもトークン数が多くなる傾向があります。これは、日本語がひらがな、カタカナ、漢字といった複数の文字種で構成され、1文字あたTりの情報量が多いためです。

そこで有効なのが、APIに送信する前に日本語のテキストを一度英語に翻訳し、処理が終わった後に再度日本語に翻訳し直すという方法です。

DeepLなどの高精度な翻訳APIと組み合わせることで、翻訳の手間を自動化しつつ、APIへのリクエストにかかるトークン数を大幅に削減し、結果としてコストを抑えることが可能になります。

プロンプトを最適化する

プロンプト、つまりAIへの指示や質問の内容も、コストに大きく影響します。

冗長な表現や不要な情報が含まれていると、その分だけ入力トークン数が増加してしまいます。

指示は具体的かつ簡潔に記述することを心がけましょう。例えば、「以下の文章を要約してください。できるだけ短くお願いします。」といった曖昧な表現ではなく、「以下の文章を200字以内で要約してください。」のように、明確な制約条件を設けることで、出力の質を担保しつつ、無駄なトークン消費を防げます。

また、毎回同じような指示を繰り返すのではなく、定型的なプロンプトはテンプレート化しておくことも有効です。

業務効率化に繋がる具体的なプロンプトのテンプレートは、こちらの記事で多数紹介しています。合わせてご覧ください。トークン使用量を最適化する

APIリクエスト時にパラメータを調整することで、トークン使用量を直接コントロールすることも可能です。

特に重要なのが、「max_tokens」というパラメータです。これは、AIが生成する出力の最大トークン数を指定するもので、この値を適切に設定することで、意図せず長文の回答が生成され、コストが跳ね上がるのを防ぐことができます。

例えば、短い回答で十分な場合は、max_tokensの値を小さく設定します。

また、会話の文脈を維持するために過去のやり取りをAPIリクエストに含める場合、全ての履歴を含めるのではなく、直近の数回分に制限することも、トークン削減に効果的です。

ChatGPT APIの取得方法と使い方

ここからは、実際にChatGPT APIを使い始めるための具体的な手順を解説します。

- OpenAIのアカウントを開設する

- APIキーを取得する

この2つのステップを完了すれば、あなたのアプリケーションにChatGPTを組み込む準備が整います。

OpenAIのアカウントを開設する

まずはじめに、OpenAIの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成する必要があります。

メールアドレスとパスワードを設定するか、GoogleやMicrosoftのアカウントを利用して簡単に登録できます。

登録プロセス中に電話番号の認証を求められる場合がありますので、準備しておきましょう。

アカウント作成が完了したら、利用規約などを確認し、ダッシュボードにログインできることを確認してください。これが、APIを利用するための第一歩となります。

APIキーを取得する

OpenAIのダッシュボードにログインしたら、次にAPIキーを取得します。

メニューの中から「API Keys」のセクションを探し、「Create new secret key」をクリックします。

キーには識別のための名前を付けることができます。例えば、「My-Test-App」のように、どのプロジェクトで使用するキーなのかが分かるようにしておくと管理がしやすくなります。

キーが生成されると、一度だけ画面に表示されます。このキーは非常に重要な情報であり、再表示することはできないため、必ず安全な場所にコピーして保管してください。

このAPIキーを、アプリケーションのコード内に設定することで、ChatGPT APIへのリクエストが認証され、利用を開始できます。

APIキーは非常に重要な情報です。OpenAIが公式に解説している、APIキーを安全に取り扱うためのベストプラクティスもぜひご一読ください。 https://help.openai.com/en/articles/5112595-best-practices-for-api-key-safety

ChatGPT APIを使う4つのメリットとは

ChatGPT APIを導入することは、企業に多くの利点をもたらします。

ここでは、その中でも特に重要な4つのメリットを掘り下げていきます。

- 業務効率化:定型作業や情報検索を自動化

- 多言語対応:翻訳・多言語カスタマーサポートに活用

- 開発柔軟性:カスタマイズ可能な会話体験を提供

- スケーラビリティ:大規模トラフィックにも対応可能

これらのメリットを理解し、自社の課題解決に繋げましょう。

業務効率化:定型作業や情報検索を自動化

ChatGPT APIを導入する最大のメリットの一つが、業務効率の大幅な向上です。

日々の業務で発生するメールの文面作成、議事録の要約、各種レポートの作成といった定型的な作業を自動化することができます。

また、社内の膨大なドキュメントやマニュアルの中から必要な情報を探し出す「社内版検索エンジン」として活用すれば、従業員が必要な情報に迅速にアクセスできるようになり、生産性の向上に直結します。

これまで人手に頼っていた時間を要する作業をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

多言語対応:翻訳・多言語カスタマーサポートに活用

ChatGPTは、数十の言語に対応しており、非常に高精度な翻訳能力を持っています。

この能力をAPI経由で利用することで、リアルタイムの翻訳機能をアプリケーションに組み込んだり、多言語対応のカスタマーサポートチャットボットを構築したりすることが容易になります。

これにより、海外の顧客とのコミュニケーションが円滑になり、グローバルなビジネス展開を加速させることができます。

従来の機械翻訳サービスと比較しても、文脈を理解した自然な翻訳が可能なため、より質の高いコミュニケーションが期待できます。

開発柔軟性:カスタマイズ可能な会話体験を提供

ChatGPT APIは、開発者に対して高い柔軟性を提供します。

AIの応答のトーン(丁寧、フレンドリーなど)を調整したり、特定の専門分野の知識を追加で学習させたり(ファインチューニング)することで、自社のブランドイメージや特定のユースケースに合わせた、完全にカスタマイズされた会話体験を構築できます。

例えば、医療分野のチャットボットであれば専門用語に正確に答えられるように、エンターテイメント系のアプリであればキャラクターのような口調で話すように設定することが可能です。

これにより、ユーザーエンゲージメントを高め、他社との差別化を図ることができます。

スケーラビリティ:大規模トラフィックにも対応可能

OpenAIのインフラは、世界中からの膨大なアクセスに対応できるように設計されています。

そのため、ChatGPT APIを利用して構築したサービスは、ユーザー数の増加やトラフィックの急増にも柔軟に対応できる高いスケーラビリティを備えています。

自社で同等のAIインフラを構築・維持管理するには莫大なコストと専門知識が必要ですが、APIを利用することで、これらの負担なく、安定したサービスを提供し続けることができます。

サービスの成長に合わせて、安心して利用規模を拡大していくことが可能です。

ChatGPT APIの注意点・4つのデメリット

ChatGPT APIは非常に強力なツールですが、導入にあたってはいくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。

- 応答の正確性と「ハルシネーション」

- コスト管理の難しさ

- レスポンス速度とパフォーマンス

- セキュリティとデータ管理

これらのリスクを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。

応答の正確性と「ハルシネーション」

ChatGPTは、学習した膨大なデータに基づいて、もっともらしい文章を生成しますが、その内容が常に正確であるとは限りません。

事実と異なる情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。

特に、専門的な知識や最新の情報を扱う場合には注意が必要です。APIを組み込んだサービスを提供する際には、AIの回答を鵜呑みにせず、最終的には人間が内容を検証するプロセスを組み込むか、あるいは回答の正確性を保証しない旨をユーザーに明記するなどの対策が不可欠です。

AIのハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)は重要な課題です。こちらは、その緩和技術に関する包括的な調査論文です。より専門的な知識に関心のある方はご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2401.01313

コスト管理の難しさ

ChatGPT APIの料金は従量課金制であるため、利用量が増えれば増えるほどコストも増加します。

特に、多くのユーザーが利用するサービスや、大量のテキストを処理するシステムの場合、予期せず利用料が高額になるリスクがあります。

OpenAIのダッシュボードで利用状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて利用上限額(Usage Limits)を設定することが重要です。

また、前述したコスト削減のテクニックを駆使し、トークン消費を常に意識したシステム設計を心がける必要があります。

レスポンス速度とパフォーマンス

APIからの応答速度は、利用するモデルやサーバーの混雑状況によって変動します。

リアルタイムでの対話が求められるチャットボットなどで、レスポンスの遅延がユーザー体験を損なう可能性があります。

より高速なモデルを選択したり、システムのアーキテクチャを工夫したりすることで、ある程度の改善は可能ですが、常に一定の速度が保証されるわけではないことを念頭に置く必要があります。

導入前には、実際のユースケースを想定したパフォーマンステストを行い、許容範囲内の応答速度が得られるかを確認することが推奨されます。

セキュリティとデータ管理

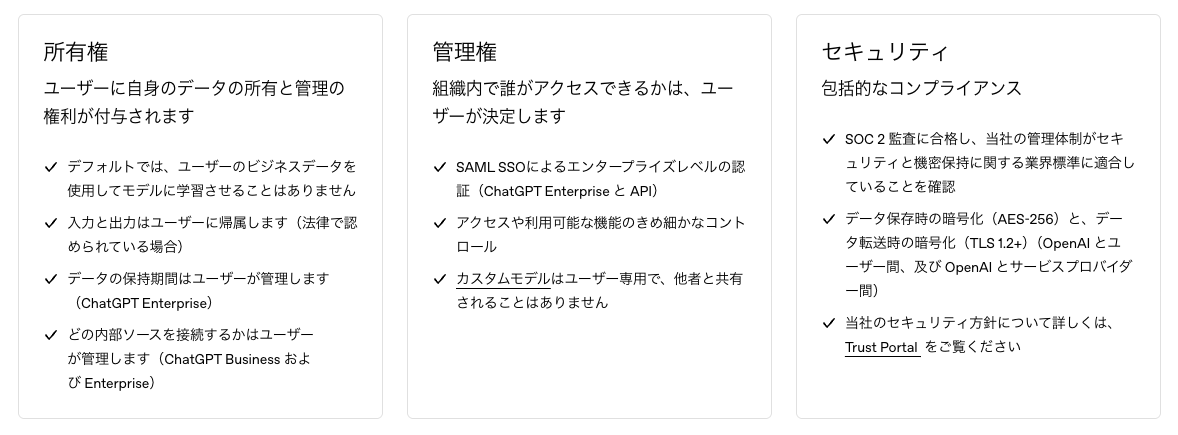

APIを利用して外部のサービスとデータをやり取りする際には、セキュリティとプライバシーへの配慮が不可欠です。

OpenAIは、API経由で送信されたデータはモデルの学習には利用しないと明言していますが、それでも個人情報や企業の機密情報などをAPIに送信する際には、細心の注意を払うべきです。

自社のセキュリティポリシーを遵守し、どのようなデータをAPIに送信するかを厳格に管理する必要があります。

また、データの暗号化やアクセス制御など、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要です。

API経由で送信されたデータがどのように扱われるかについては、こちらのOpenAI公式のデータ利用ポリシーで詳しく説明されています。セキュリティを重視する上で必読です。 https://openai.com/policies/api-data-usage-policies

ChatGPT APIの主な活用例10選

ChatGPT APIの可能性は無限大ですが、具体的にどのような活用法があるのでしょうか。

ここでは、ビジネスシーンで特に有効な10個の活用例をご紹介します。

- 自社顧客対応チャットボット

- 社内ヘルプデスク

- 多言語翻訳・通訳アプリ

- Eコマースのレコメンドシステム

- 観光案内・接客AIアバター

- コード自動生成・レビュー支援

- 学習支援アプリ

- 医療・製造業向けの専門用語対応アシスタント

- 議事録要約・会議自動記録

- 生成AIエージェント

自社顧客対応チャットボット

WebサイトやアプリにChatGPT APIを組み込み、顧客からの問い合わせに24時間365日対応するチャットボットを構築します。

従来のシナリオベースのボットとは異なり、自然な会話でユーザーの意図を汲み取り、柔軟な回答が可能です。

これにより、顧客満足度の向上と、サポート担当者の負担軽減を同時に実現します。

社内ヘルプデスク

社内のIT関連の質問や、経費精算の手続きなど、総務・人事・情報システム部への定型的な問い合わせに自動で応答するヘルプデスクシステムを構築します。

社内規定やマニュアルを学習させることで、従業員は必要な情報をいつでも簡単に入手でき、バックオフィス部門の業務効率化に繋がります。

多言語翻訳・通訳アプリ

APIの高度な翻訳能力を活かし、リアルタイムでの翻訳・通訳アプリケーションを開発します。

海外のクライアントとのオンライン会議や、外国人観光客への対応など、言語の壁を感じさせないスムーズなコミュニケーションを実現し、グローバルなビジネスチャンスを拡大します。

Eコマースのレコメンドシステム

顧客の購買履歴や閲覧履歴、さらにはチャットでの対話内容を分析し、一人ひとりに最適化された商品を提案するレコメンドシステムを構築します。

「この前のワンピースに合う靴は?」といった自然な言葉での質問にも対応でき、購買体験の向上と売上アップに貢献します。

観光案内・接客AIアバター

観光地のデジタルサイネージやホテルの受付に、AIアバターを設置します。

ChatGPT APIと連携させることで、多言語での観光案内や施設案内、よくある質問への回答などを、人間のように自然な対話で行うことができます。

人手不足の解消や、インバウンド需要への対応強化が期待できます。

コード自動生成・レビュー支援

開発者の作業を支援するツールとして活用します。

「ユーザーログイン機能のコードをPythonで書いて」といった指示でコードを自動生成したり、既存のコードのバグを発見・修正案を提示させたりすることで、開発プロセスの高速化と品質向上を実現します。

実際にコードを書き始めたい方向けに、OpenAIが公式で提供しているPythonのクイックスタートガイドがあります。合わせてご覧ください。 https://github.com/openai/openai-quickstart-python

学習支援アプリ

個々の学習者の理解度に合わせて、問題の難易度を調整したり、質問に対して対話形式でヒントを与えたりする、パーソナライズされた学習支援アプリを開発します。

言語学習やプログラミング教育など、様々な分野での応用が可能です。

医療・製造業向けの専門用語対応アシスタント

医療カルテや製造業の技術文書など、専門用語が多く含まれる文書の読解や作成を支援するアシスタントツールを構築します。

専門知識を学習させることで、情報の検索や要約、翻訳などを高精度で行い、専門職の業務効率を大幅に改善します。

議事録要約・会議自動記録

オンライン会議の音声をリアルタイムでテキスト化し、APIで要点を抽出・要約させることで、議事録作成の手間を劇的に削減します。

決定事項やToDoリストを自動で整理することも可能で、会議後のフォローアップを迅速化します。

生成AIエージェント

単に質問に答えるだけでなく、ユーザーの指示に基づいて自律的にタスクを実行する「AIエージェント」を開発します。

例えば、「来週の出張を手配して」と指示するだけで、APIが外部の予約サイトと連携し、航空券やホテルの予約を自動で完了させるといった、より高度な自動化が実現可能になります。

【企業別】ChatGPT APIの活用事例10選

理論だけでなく、実際に企業がどのようにChatGPT APIを活用して成果を上げているのか、具体的な事例を見ていきましょう。

国内外の先進的な10社の取り組みをご紹介します。

- Minutz

- 特定技能AI

- Qlipper

- Khanmigo

- Stripe

- LOGLY lift

- Duolingo

- Yoomナレッジ

- ウデキキ

- タップル

より多くの業界別・具体的な企業活用事例については、こちらの記事で詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。Minutz

Minutzは、会議の音声データを自動で文字起こしし、議事録を作成するサービスです。

ChatGPT APIを活用することで、単なる文字起こしに留まらず、話者分離や要点の抽出、決定事項のリストアップまでを自動で行い、議事録作成にかかる時間を最大90%削減することに成功しています。

特定技能AI

外国人材の採用・育成を支援する「特定技能AI」は、ChatGPT APIを組み込んだチャットボットを提供しています。

在留資格に関する複雑な質問や、日常生活での悩み相談などに、母国語で24時間対応することで、日本で働く外国人の不安を解消し、定着率の向上に貢献しています。

Qlipper

プレスリリース配信サービスのQlipperは、ChatGPT APIを用いて、配信されたプレスリリースの内容を自動で要約し、SNSでの投稿文を生成する機能を開発しました。

これにより、企業の広報担当者は、情報発信にかかる手間を大幅に削減できるようになりました。

Khanmigo

世界的なオンライン学習プラットフォームであるKhan Academyは、「Khanmigo」というAI家庭教師サービスを提供しています。

ChatGPT APIをベースにしており、生徒一人ひとりの学習進捗に合わせて、対話形式でヒントを与えたり、一緒に学習計画を立てたりと、個別最適化された学習体験を実現しています。

Stripe

オンライン決済プラットフォームのStripeは、開発者向けドキュメントの検索機能にChatGPT APIを導入しました。

開発者が自然言語で質問を入力すると、膨大なドキュメントの中から最適な回答やコードスニペットを提示し、開発効率の向上に貢献しています。

決済プラットフォームのStripe社が、OpenAIの技術をどのように自社サービスに統合し、活用しているかの詳細はこちらの公式サイトで解説されています。 https://stripe.com/use-cases/ai

LOGLY lift

ネイティブ広告プラットフォームのLOGLY liftは、ChatGPT APIを活用して、広告クリエイティブ(見出しや説明文)を自動生成する機能を広告主向けに提供しています。

複数のパターンを瞬時に生成できるため、ABテストが容易になり、広告効果の最大化を支援します。

Duolingo

語学学習アプリのDuolingoは、ChatGPT APIを利用した会話練習機能「Roleplay」を導入しました。

ユーザーはAIと様々なシチュエATION(レストランでの注文など)で自由に会話することができ、より実践的なスピーキング能力を養うことができます。

Yoomナレッジ

ナレッジ経営クラウド「Yoomナレッジ」は、社内に散在するドキュメントやチャットの履歴など、あらゆる情報をAIが学習し、質問に対して最適な回答を自動生成する機能を提供しています。

ChatGPT APIの活用により、従業員が情報を探す時間を削減し、ナレッジの共有と活用を促進します。

ウデキキ

営業支援ツール「ウデキキ」は、商談の録画データを解析し、ChatGPT APIを使って要約や文字起こし、トークの評価を行う機能を提供しています。

営業担当者は自身の商談を客観的に振り返ることができ、スキルアップに繋がります。

タップル

マッチングアプリの「タップル」は、プロフィール文章の作成を補助する機能にChatGPT APIを活用しています。

いくつかのキーワードを入力するだけで、AIが自己紹介文の草案を複数提案してくれるため、ユーザーはより気軽にサービスを始めることができます。

ChatGPT APIと連携すると便利なSaaS7選

ChatGPT APIは単体でも強力ですが、他のSaaS(Software as a Service)と連携させることで、その価値をさらに高めることができます。

ここでは、連携におすすめの7つのSaaSをご紹介します。

- Dialogflow

- Amazon Comprehend

- Wit.ai

- IBM Watson

- kintone

- Miro(ミロ)

- MoneyForward

Dialogflow

Google Cloudが提供する会話AIプラットフォームです。

Dialogflowで対話のフローや意図解釈の基本的な部分を構築し、より複雑で自由な応答生成の部分をChatGPT APIに任せる、といったハイブリッドなチャットボット開発が可能です。

Amazon Comprehend

Amazon Web Services (AWS)が提供する自然言語処理サービスです。

テキストから感情分析(ポジティブ/ネガティブなど)やエンティティ抽出(人名、地名など)を行うことができます。

Comprehendでテキストを事前処理し、その結果をChatGPT APIへの入力情報として活用することで、より文脈に沿った応答を生成できます。

Wit.ai

Facebook (Meta)が提供する、無料で利用できる自然言語理解プラットフォームです。

ユーザーの発話から意図(Intent)や情報(Entity)を抽出することに特化しており、音声アシスタントやチャットボットの基本的な対話制御部分を構築するのに適しています。

IBM Watson

IBMが提供するAIプラットフォームで、自然言語処理以外にも、画像認識や音声認識など幅広いAI機能を提供しています。

特定の業界に特化した知識を持つモデルもあり、専門性の高いシステムを構築する際に、ChatGPT APIと組み合わせて利用することが有効です。

kintone

サイボウズが提供する、プログラミング知識なしで業務アプリを開発できるクラウドサービスです。

kintoneで管理している顧客情報や案件情報をChatGPT APIと連携させ、顧客へのメール文面を自動作成したり、営業報告書を要約したりといった業務自動化が実現できます。

Miro(ミロ)

オンラインのビジュアルコラボレーションツールです。

Miroのブレインストーミングで出たアイデアをAPI経由でChatGPTに渡し、アイデアの整理やグルーピング、さらには具体的なアクションプランの提案などを自動で行わせることができます。

MoneyForward

クラウド会計ソフトのMoneyForwardと連携させることで、経費データを基にしたレポートの自動生成や、勘定科目に関する質問への自動応答などが可能になります。

経理業務の効率化に大きく貢献します。

ChatGPT APIとSlackの連携方法

多くの企業でコミュニケーションツールとして利用されているSlackとChatGPT APIを連携させれば、日々の業務をさらに効率化できます。

ここでは、その具体的な連携手順を解説します。

- 連携に必要なもの

- 具体的な連携手順

連携に必要なもの

SlackとChatGPT APIを連携させるためには、主に以下の3つが必要です。

- OpenAIのAPIキー: 前述の手順で取得したAPIキー。

- Slackワークスペースの管理者権限: Slackアプリのインストールや設定を行うために必要です。

- 連携用のプログラムを実行する環境: 例えば、Google Apps ScriptやAWS Lambda、Herokuなどのサーバー環境。これにより、Slackでのイベント(メッセージ投稿など)を検知し、APIにリクエストを送信するプログラムを動かします。

具体的な連携手順

連携は、大まかに以下のステップで進めます。

- Slackアプリの作成: Slack APIのサイトで新しいアプリを作成し、ボットユーザーを追加します。必要な権限(メッセージの読み書きなど)を設定し、認証トークンを取得します。

- プログラムの準備: 使用する実行環境(例:Google Apps Script)で、Slackからのリクエストを受け取り、その内容を整形してOpenAIのAPIキーと共にChatGPT APIに送信するスクリプトを作成します。

- API連携の実装: スクリプト内で、ChatGPT APIからの応答を受け取り、それをSlackに投稿するように実装します。この際、どのチャンネルの、どのようなメッセージに反応するかといった条件を設定します。

- デプロイと動作確認: 作成したプログラムを実行環境にデプロイし、Slackの指定したチャンネルでメンションなどを送って、ボットが期待通りに応答するかをテストします。

これにより、「@chatgpt-bot この文章を要約して」のように、Slack上でChatGPTの機能を呼び出すことが可能になります。

ChatGPT APIを導入する際の6つのチェックポイント

最後に、企業としてChatGPT APIの導入を成功させるために、事前に確認しておくべき6つの重要なチェックポイントを解説します。

- 効果測定の計画

- 自社システムとの連携可否

- データセキュリティとプライバシーへの配慮

- カスタマイズ性と拡張性

- テスト環境と社内トレーニング

- 法規制・契約面の確認

効果測定の計画

APIを導入する目的を明確にし、その効果をどのように測定するかを事前に計画しておくことが重要です。

例えば、「問い合わせ対応時間を平均30%削減する」「議事録作成コストを月間50時間削減する」といった、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。

導入後にこれらの指標を計測し、投資対効果(ROI)を評価することで、取り組みの価値を客観的に判断できます。

自社システムとの連携可否

APIを導入したい既存の社内システム(CRM、SFA、ERPなど)が、外部APIとの連携に対応しているかを確認する必要があります。

システムの仕様によっては、連携のために追加の開発や改修が必要になる場合があります。

情報システム部門や、利用しているシステムのベンダーに事前に相談し、技術的な実現可能性と、必要な工数やコストを見積もっておくことが不可欠です。

データセキュリティとプライバシーへの配慮

APIにどのようなデータを送信するか、その中に個人情報や機密情報が含まれていないかを厳密に確認し、社内のセキュリティポリシーや個人情報保護法などの法規制を遵守する必要があります。

前述の通り、OpenAIはAPI経由のデータを学習に利用しない方針ですが、自社のデータガバナンスとして、データの流れを完全に把握し、リスクを管理する体制を整えることが求められます。

カスタマイズ性と拡張性

導入当初は小規模な利用から始める場合でも、将来的に利用範囲が拡大することを見越しておく必要があります。

選択するAIモデルやシステムアーキテクチャが、将来的なニーズの変化(例:より専門的な知識の追加、対応言語の増加)に対応できるだけのカスタマイズ性や拡張性を持っているかを見極めることが重要です。

テスト環境と社内トレーニング

本格導入の前に、一部の部署や特定のユースケースに限定したテスト導入(PoC: Proof of Concept)を行い、技術的な課題や運用上の問題点を洗い出すことが推奨されます。

また、従業員がAIを効果的に活用できるよう、プロンプトの書き方や、AIの限界・注意点に関する社内トレーニングを実施することも、導入を成功させるための重要な要素です。

法規制・契約面の確認

AIが生成したコンテンツの著作権の帰属や、APIを利用して提供するサービスの利用規約など、法的な側面を事前に確認しておく必要があります。

特に、顧客向けのサービスに組み込む場合は、万が一のトラブル(誤った情報提供など)が発生した際の責任の所在を明確にしておく必要があります。

OpenAIの利用規約を十分に理解するとともに、必要であれば弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

ChatGPT API導入前に知るべき落とし穴と賢い活用法

「ChatGPT APIを導入すれば業務が劇的に効率化する」そう考えているなら、少し待ってください。実は、APIの利用にはコストの予期せぬ高騰や、セキュリティに関する重大なリスクが潜んでいます。OpenAIの公式ドキュメントでも、データの取り扱いや利用制限について厳格なポリシーが定められており、安易な導入は思わぬトラブルを招きかねません。

しかし、ご安心ください。これらのリスクは、正しい知識と対策によって回避できます。この記事では、多くの企業が見落としがちなAPI導入の「落とし穴」と、それを乗り越えて成果を出すための「賢い活用法」を、専門家の視点から解説します。

【警告】API利用に潜む2つの重大リスク

ChatGPT APIの導入を検討する際、多くの人がその機能の素晴らしさに目を奪われがちですが、その裏に潜むリスクを理解しておくことが極めて重要です。特に注意すべきは「コスト」と「セキュリティ」です。

- 予期せぬコスト高騰の罠APIの料金は、処理する文字数(トークン)に応じた従量課金制です。これは一見公平に見えますが、AIが意図せず長文の回答を生成してしまったり、日本語特有のトークン数の多さによって、想定の数倍のコストが発生するケースが後を絶ちません。利用状況を監視せず、何の対策も講じなければ、月末に高額な請求書を見て愕然とすることになるかもしれません。

- 見過ごされがちなセキュリティ問題業務でAPIを利用するということは、自社のデータを外部のサービスに送信するということです。OpenAIはAPI経由のデータを学習に利用しないと公表していますが、企業の機密情報や顧客の個人情報をAPIに送信する行為には、情報漏洩のリスクが伴います。自社のセキュリティポリシーと照らし合わせ、どのようなデータを扱うべきかを厳格に管理する体制がなければ、企業の信頼を揺るがす重大なインシデントにつながる可能性があります。

引用元:

OpenAIは、APIを通じて送信されたデータをおよびファイルを、OpenAIのモデルをトレーニングするため、またはOpenAIのサービス提供を改善するために使用することはありません。(OpenAI. “API data usage policies”. 2024年)

【実践】リスクを回避し成果を最大化する3つの鉄則

では、これらのリスクを管理し、APIを安全かつ効果的に活用するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、導入前に必ず押さえておきたい3つの鉄則をご紹介します。

鉄則①:コスト管理を徹底する

APIリクエスト時に、AIが生成する文章の最大長を制限する「max_tokens」パラメータを必ず設定しましょう。これにより、無駄に長い回答の生成を防ぎ、コストの上限をコントロールできます。また、OpenAIのダッシュボードで利用料金を定期的に監視し、予算を超えそうになったらアラートが通知されるよう利用上限額を設定することが賢明です。

鉄則②:プロンプトを最適化する

AIへの指示(プロンプト)は、具体的かつ簡潔に記述することを心がけてください。「以下の文章を300字以内で要約してください」のように明確な指示を与えることで、AIの処理を効率化し、入力・出力双方のトークン数を削減できます。冗長な表現を避け、定型的な指示はテンプレート化することも有効な手段です。

鉄則③:データ送信のルールを厳格化する

APIに送信してもよい情報と、してはいけない情報を明確に区別する社内ルールを策定し、全従業員に周知徹底することが不可欠です。個人情報や企業の機密データはAPIに送信せず、どうしても必要な場合は匿名化・仮名化といった処理を施した上で利用するなどの対策を講じるべきです。

まとめ

自社のサービスにChatGPTを組み込みたい、あるいは業務効率化の切り札として生成AIを活用したいというニーズは多くの企業で高まっています。

しかし、実際には「APIの使い方が複雑でわからない」「従量課金制のコスト管理が不安」「セキュリティポリシー上、機密情報を外部APIに送信できない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、API連携やプログラミングを一切行うことなく、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なAPIの仕様やコスト管理に頭を悩ませることなく、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。