「ChatGPTで自分専用のアシスタントが作れるって本当?」

「APIとか色々あって、どうやってビジネスに活用すればいいのか分からない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTアシスタントの基本的な仕組みから、具体的な使い方、ビジネスでの実用例、さらには開発者向けの高度な機能までを網羅的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際にクライアントに提供している知見や活用事例を基にご紹介します。

この記事を読めば、あなたもChatGPTアシスタントを使いこなし、業務効率を飛躍的に向上させることができるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTアシスタントの基本機能と仕組み

まずは、ChatGPTアシスタントがどのようなもので、どういった仕組みで動いているのか、基本的な部分から理解を深めていきましょう。

ChatGPTアシスタントは、単なるチャットボットではなく、特定の目的を達成するために設計されたAIです。その中核には、いくつかの重要なオブジェクトとプロセスが存在します。

ChatGPTアシスタントとは?AIアシスタントの基本

ChatGPTアシスタントとは、OpenAIが提供する大規模言語モデル(LLM)を基盤に、特定のタスクや目的に特化させて対話形式でユーザーを支援するAIのことです。

従来のChatGPTが汎用的な対話能力を持つのに対し、アシスタントは特定の指示(Instruction)や追加ファイル、ツール(関数呼び出しなど)を事前に設定しておくことで、より専門的で一貫性のある応答を生成できます。

これにより、社内ナレッジを学習させたカスタマーサポートボットや、特定のフォーマットでレポートを作成するアシスタントなど、用途に応じたカスタマイズが可能になります。

ChatGPTアシスタントの仕組みをより深く理解するために、基盤技術であるChatGPT自体の仕組みについて解説したこちらの記事も合わせてご覧ください。

Assistantsのオブジェクト構造と仕組み

ChatGPTアシスタントは、主に「Assistant」「Thread」「Message」「Run」という4つの主要なオブジェクトで構成されています。

Assistantは、AIの基本的な設定を定義するオブジェクトです。モデルの種類(例:gpt-4o)、挙動を指示するプロンプト(Instructions)、そしてCode InterpreterやFile Searchといった利用するツールなどが含まれます。

Threadは、ユーザーとアシスタント間の一連の対話(会話履歴)を管理するオブジェクトです。ユーザーがアシスタントとの対話を開始すると、新しいスレッドが作成されます。

Messageは、スレッド内での個々の発言(ユーザーの質問やアシスタントの応答)を表すオブジェクトです。

Runは、特定のスレッドでアシスタントを起動し、応答を生成させるためのプロセスです。Runが実行されると、アシスタントはスレッド内の文脈を読み取り、設定されたツールを駆使して適切な応答を生成します。

Assistants APIを構成する各オブジェクトの技術的な仕様については、こちらの公式リファレンスで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://platform.openai.com/docs/api-reference/assistants

コンテキストウィンドウとトークン管理

ChatGPTアシスタントが人間のように自然な対話を続けることができるのは、「コンテキストウィンドウ」と呼ばれる仕組みがあるからです。これは、対話の文脈を記憶しておくための短期的なメモリのようなものです。

モデルが一度に処理できる情報量には上限があり、この上限は「トークン」という単位で管理されます。トークンは単語や文字の一部に対応し、例えばGPT-4oでは非常に大きなコンテキストウィンドウを持っていますが、それでも無限ではありません。

アシスタントAPIでは、このトークン管理が自動的に最適化されるように設計されています。過去のメッセージを適切に含めつつ、トークン制限を超えないように制御することで、長く続く対話でも文脈を維持した応答が可能になります。

実行のライフサイクルとスレッドロック

ユーザーがメッセージを送信してからアシスタントが応答するまでの一連の流れを「実行(Run)のライフサイクル」と呼びます。

Runが開始されると、そのステータスは「in_progress」になります。この間、アシスタントはユーザーの意図を解釈し、必要なツール(例えばコードの実行やファイルの検索)を呼び出します。処理が完了すると、ステータスは「completed」となり、生成された応答がMessageとしてスレッドに追加されます。

重要な点として、Runが「in_progress」の状態にある間、そのスレッドは「ロック」されます。スレッドがロックされている間は、新しいメッセージを追加したり、新しいRunを作成したりすることはできません。これにより、複数の処理が同時に行われることによる競合やエラーを防いでいます。

ChatGPTアシスタントを使い始めるための初期設定

ここからは、実際にChatGPTアシスタントをAPI経由で利用するための基本的な手順を4つのステップに分けて解説します。プログラミングの知識が少し必要になりますが、流れを掴むことが重要です。

- ステップ1:アシスタントの作成

- ステップ2:スレッドの作成

- ステップ3:スレッドへのメッセージの追加

- ステップ4:実行の作成と結果の確認

これらのステップを順に実行することで、あなただけのオリジナルアシスタントを動かすことができます。それでは、1つずつ見ていきましょう。

ステップ1:アシスタントの作成

最初に、どのようなアシスタントにするかを定義します。これには、OpenAIのAPIキーを取得した後、プログラムコードを通じてアシスタントを作成するリクエストを送ります。

このステップでは、アシスタントの名前、どのような振る舞いをさせたいかの指示(Instruction)、使用するGPTモデル、そして必要に応じて後述するCode InterpreterやFile Searchといったツールを指定します。

例えば、「あなたは親切な数学の家庭教師です。中学生に分かりやすく方程式の解き方を教えてください」といった指示を与えることで、アシスタントの役割を明確に定義します。

ステップ2:スレッドの作成

アシスタントが定義できたら、次に対話の場となる「スレッド」を作成します。スレッドは、ユーザーとアシスタント間の会話の履歴を保持するためのものです。

ユーザーが新しいトピックについて質問を始めるたびに、新しいスレッドを作成するのが一般的です。APIを呼び出してスレッドを作成すると、一意のスレッドIDが返されます。このIDを使って、後続のステップでメッセージを追加したり、アシスタントを実行したりします。

ステップ3:スレッドへのメッセージの追加

スレッドが作成できたら、ユーザーからのメッセージをそのスレッドに追加します。例えば、「連立方程式の解き方を教えてください」といった具体的な質問をメッセージとして追加します。

この時点では、まだアシスタントは応答しません。メッセージはスレッドに記録されるだけで、アシスタントがそれを処理するのは次のステップになります。

ステップ4:実行の作成と結果の確認

最後に、作成したスレッドとアシスタントを指定して、「実行(Run)」を作成します。これにより、アシスタントはスレッド内のメッセージ(文脈)をすべて読み込み、応答の生成を開始します。

実行が完了すると、アシスタントからの応答が新しいメッセージとしてスレッドに追加されます。プログラムで定期的に実行ステータスを確認し、「completed」になったらスレッドから新しいメッセージを取得することで、アシスタントの回答を得ることができます。

【仕事で使える】ChatGPTアシスタントの実用例7選

ChatGPTアシスタントは、そのカスタマイズ性の高さから、さまざまなビジネスシーンで強力なツールとなり得ます。ここでは、特に実用的な7つの活用例を紹介します。

ChatGPTの業務活用については、こちらの記事でさらに多くの事例を紹介しています。ぜひご一読ください。

- カレンダーとスケジュール管理の自動化

- メールや文書の下書き作成

- 高度なリサーチと情報収集

- ブレインストーミングと企画の壁打ち

- データ分析と傾向の把握

- 議事録の要約とタスクの洗い出し

- プログラミングのコード生成とデバッグ

これらの例を参考に、あなたの業務にどう活かせるかを考えてみてください。それでは、具体的に見ていきましょう。

カレンダーとスケジュール管理の自動化

ChatGPTアシスタントをGoogleカレンダーやOutlookカレンダーのAPIと連携させることで、スケジュール管理を大幅に効率化できます。

「来週火曜の午後、Aさんと30分のミーティングを設定して」と自然言語で指示するだけで、アシスタントが空き時間を見つけて予定を登録し、関係者への通知まで自動で行ってくれます。

複数のメンバーの予定を調整する際にも、「〇〇プロジェクトのメンバー全員が参加できる最短の日時を教えて」といった指示で、瞬時に最適な候補を提示させることが可能です。

メールや文書の下書き作成

日々の業務で多くの時間を費やすメールや報告書の作成も、ChatGPTアシスタントが得意とする領域です。

「先日の〇〇会議の議事録を基に、A社向けの提案書のドラフトを作成して」と指示すれば、あらかじめ設定しておいたフォーマットに従って、精度の高い下書きを数秒で生成します。

アシスタントに会社のトーン&マナーや専門用語を学習させておくことで、より完成度の高い文章を生成させることができます。

高度なリサーチと情報収集

特定のテーマに関する情報収集や競合調査にもChatGPTアシスタントは役立ちます。

File Search機能を活用して、社内のドキュメントや過去のレポートを横断的に検索させ、「〇〇技術に関する過去の調査レポートを要約して」といった指示が可能です。

また、Webブラウジング機能を持つツールと連携すれば、インターネット上の最新情報を収集し、指定した切り口で整理・要約させることもできます。

ブレインストーミングと企画の壁打ち

新しいアイデアが必要な時、ChatGPTアシスタントは優れた壁打ち相手になります。

「新しいマーケティングキャンペーンのアイデアを10個出して。ターゲットは20代女性で、SNSを活用する前提で」のように具体的な条件を与えることで、多角的な視点からアイデアを生成してくれます。

生成されたアイデアに対して、「その中で最もコストがかからない案はどれ?」「それぞれのメリット・デメリットを教えて」と深掘りしていくことで、企画をより具体的に練り上げることができます。

データ分析と傾向の把握

Code Interpreter機能を有効にしたアシスタントは、データ分析の強力なサポーターになります。

売上データや顧客データのCSVファイルをアップロードし、「このデータから月別の売上推移をグラフ化して。また、売上が急増している月の要因を分析して」と指示するだけで、Pythonコードをバックグラウンドで実行し、分析結果とグラフを提示してくれます。

専門的なデータ分析スキルがない担当者でも、自然言語で指示するだけでインサイトを得られるようになります。

アシスタントが持つCode Interpreter機能の活用方法や可能性については、こちらの公式ガイドでさらに詳しく解説されています。 https://platform.openai.com/docs/guides/tools-code-interpreter

議事録の要約とタスクの洗い出し

長時間の会議の録音データや議事録をアシスタントに渡すことで、瞬時に要点をまとめることができます。

「この議事録から主要な決定事項を3つに要約して」や、「誰がいつまでに何をするか、ToDoリストを作成して」と指示すれば、情報を整理し、アクションアイテムを明確にしてくれます。

これにより、会議後のフォローアップ作業が大幅に効率化され、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。

プログラミングのコード生成とデバッグ

開発者にとって、ChatGPTアシスタントはコーディング作業の効率を飛躍的に高めるツールです。

「Pythonで、指定したフォルダ内のCSVファイルをすべて読み込み、1つのデータフレームに結合するコードを書いて」といった具体的な要望を伝えるだけで、すぐに使えるコードスニペットを生成します。

また、エラーが発生した際には、エラーメッセージと関連するコードを貼り付けて「このエラーの原因と解決策を教えて」と質問すれば、的確なデバッグのヒントを得ることができます。

【開発者向け】ChatGPTアシスタントAPIの高度な機能4選

ChatGPTアシスタントAPIは、基本的な対話機能に加えて、より高度で専門的なタスクを実行するための強力なツールを備えています。ここでは、特に重要な4つの機能を紹介します。

- ファイル検索(File Search)で外部ファイルを参照する

- ベクトルストアで効率的なデータ管理を実現する

- コードインタープリターでPythonコードを実行する

- 関数呼び出し(Function Calling)で外部APIと連携する

これらの機能を使いこなすことで、アシスタントの能力を最大限に引き出し、複雑なワークフローを自動化することが可能になります。

ファイル検索(File Search)で外部ファイルを参照する

File Searchは、アシスタントがPDFやWord文書などの外部ファイルを読み込み、その内容に基づいてユーザーの質問に回答できるようにする機能です。

事前にマニュアルや社内規定、過去のレポートなどのドキュメントをアップロードしておけば、アシスタントはそれらの情報を知識ベースとして活用します。

例えば、ユーザーから「製品Aの保証期間について教えて」と質問された際に、アシスタントはアップロードされた製品マニュアルの中から関連箇所を自動で探し出し、正確な情報を提供することができます。

File Search機能のように、ChatGPTに社内データを学習させる具体的な方法や活用事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ベクトルストアで効率的なデータ管理を実現する

File Searchの背後で動いているのがベクトルストア(Vector Store)です。これは、ドキュメントを「ベクトル」と呼ばれる数値の配列に変換して保存しておくデータベースのことです。

文章をベクトル化することで、単なるキーワードの一致だけでなく、意味的な近さに基づいた高速な検索が可能になります。

開発者はAPIを通じてベクトルストアを管理し、大量のドキュメントを効率的にアシスタントに学習させることができます。これにより、大規模なナレッジベースを持つ専門的なアシスタントを構築することが容易になります。

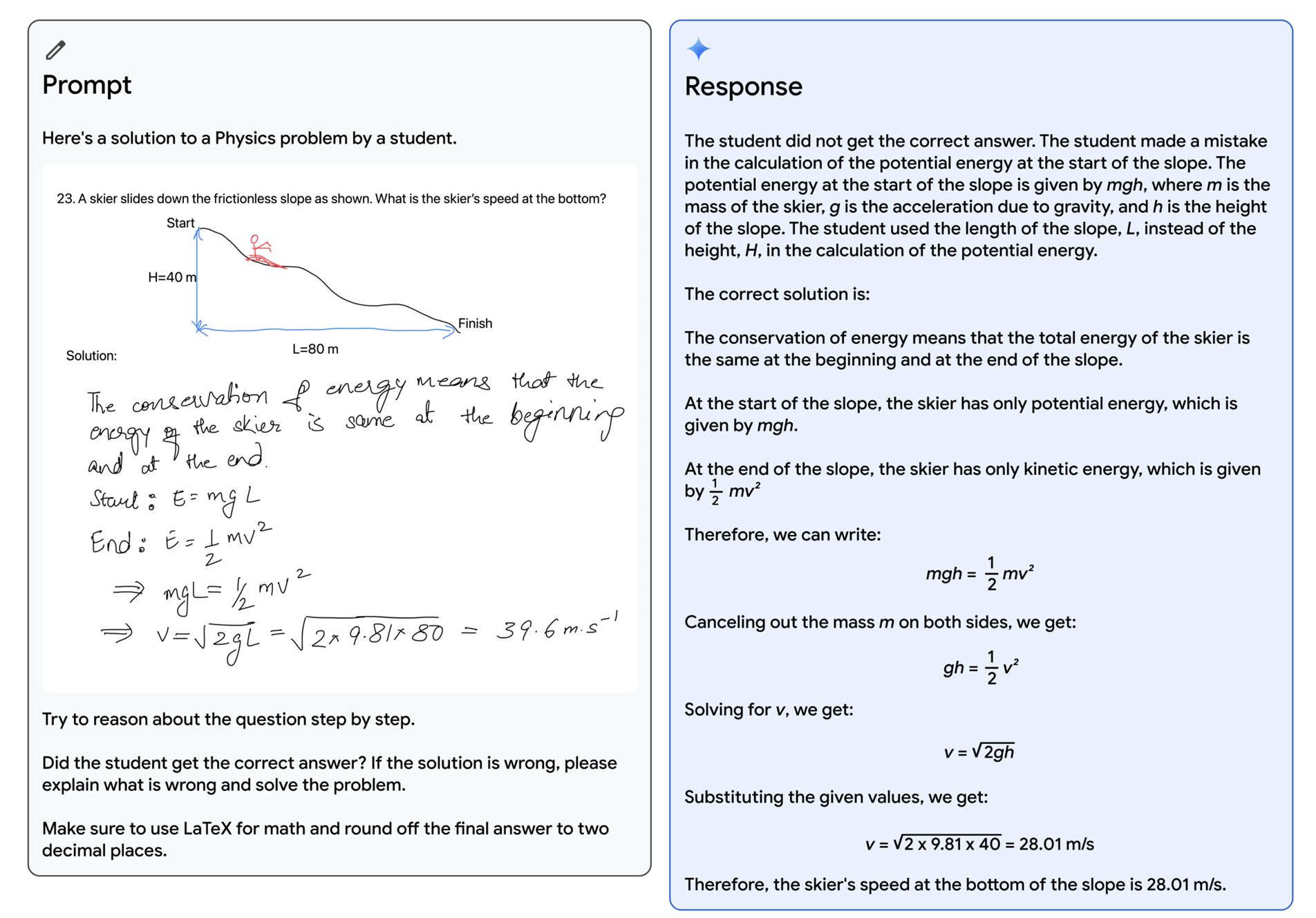

コードインタープリターでPythonコードを実行する

Code Interpreterは、アシスタントがサンドボックス環境でPythonコードを生成・実行できるようにする強力なツールです。

これにより、アシスタントはデータ分析、グラフ作成、数学的な計算、ファイル形式の変換など、プログラミングが必要なタスクを自律的に実行できます。

ユーザーが「このCSVファイルのデータを分析して、売上の相関関係を可視化して」と指示すると、アシスタントは内部でPandasやMatplotlibといったライブラリを使ったPythonコードを書き、実行してその結果を返します。これにより、非開発者でも高度なデータ処理が可能になります。

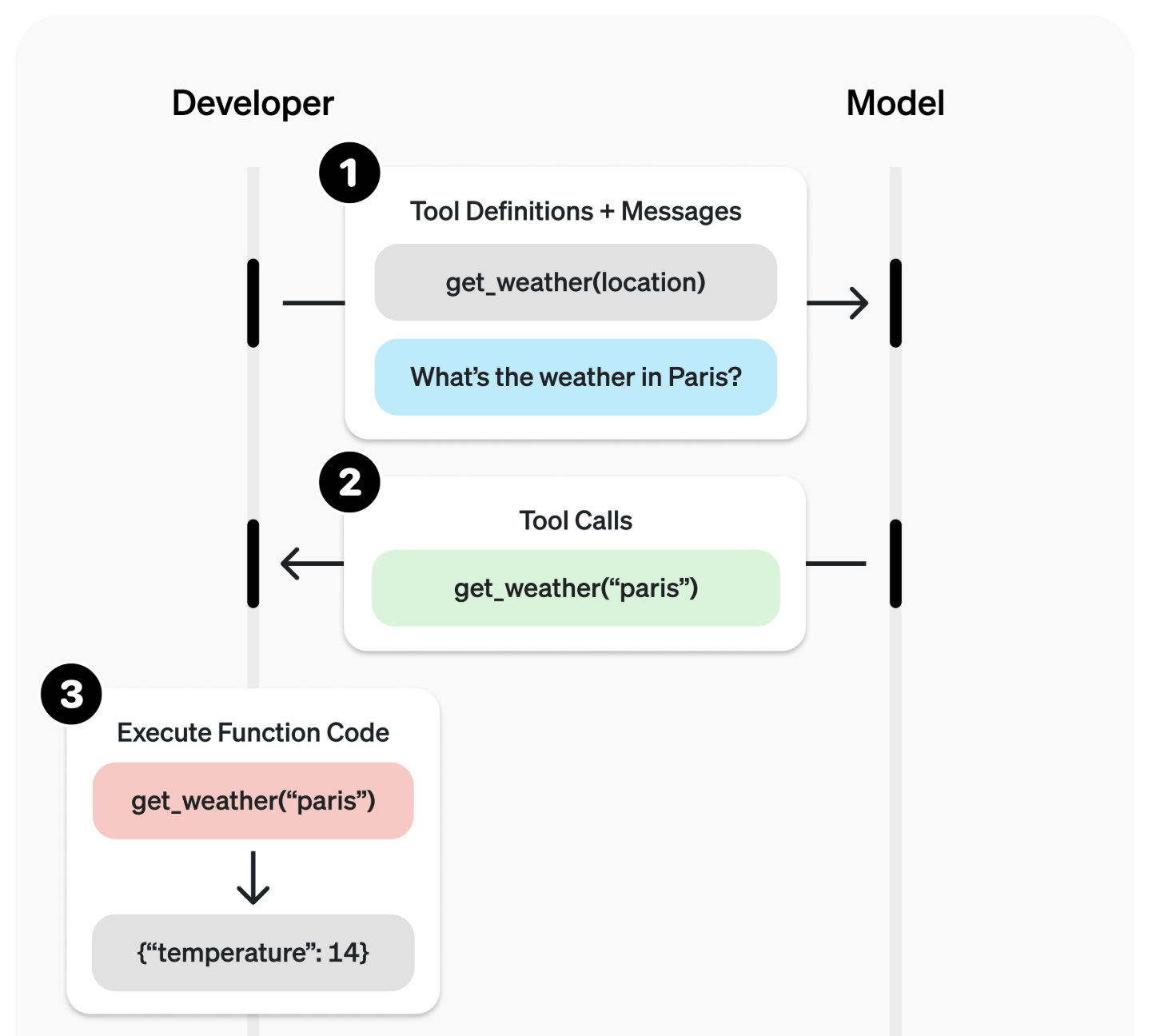

関数呼び出し(Function Calling)で外部APIと連携する

Function Callingは、ChatGPTアシスタントが外部のAPIやサービスと連携するための非常に重要な機能です。

開発者は、アシスタントが利用できる関数(例:天気予報を取得する関数、社内データベースから顧客情報を検索する関数など)を事前に定義しておきます。

ユーザーからの質問(例:「東京の今の天気は?」)に応じて、アシスタントはどの関数をどのような引数で呼び出すべきかを判断し、その情報をJSON形式で返します。開発者はその情報を受け取り、実際に自社のシステムで関数を実行し、結果を再びアシスタントに渡すことで、最終的な回答を生成させます。これにより、アシスタントはリアルタイムの情報や社内データにアクセスできるようになります。

ChatGPTアシスタントの可能性を大きく広げるFunction Callingの実装方法については、こちらの公式ガイドが参考になります。 https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling

ChatGPTアシスタントを自分用にカスタムする方法

ChatGPTアシスタントの真価は、自分の目的や業務に合わせてカスタマイズできる点にあります。ここでは、アシスタントをパーソナライズするための3つの主要な方法を紹介します。

- 特定のワークフローに合わせたトレーニング

- 応答スタイルや対話方法のパーソナライズ

- カスタム指示(Custom Instructions)の活用

これらの方法を組み合わせることで、あなただけの最強のアシスタントを作り上げることができます。

特定のワークフローに合わせたトレーニング

アシスタントを特定の業務プロセスに最適化させるには、そのワークフローに関する知識を与えることが重要です。

例えば、経費精算の申請プロセスをアシスタントに手伝わせたい場合、社の経費精算規定のドキュメントをFile Search機能でアップロードします。さらに、Function Callingを使って、経費申請システムと連携する関数を定義します。

これにより、「交通費を申請したいんだけど、どうすればいい?」という質問に対して、アシスタントは規定を基に必要な情報を聞き出し、最終的にAPI経由で申請を完了させるといった一連のワークフローを自動化できます。

応答スタイルや対話方法のパーソナライズ

アシスタントの口調や応答スタイルは、Instruction(指示)プロンプトで細かく設定できます。

例えば、「あなたは常にプロフェッショナルで、丁寧な言葉遣いを心がけてください。回答は必ず箇条書きでまとめてください」といった指示を与えることで、出力のフォーマットを統一できます。

逆に、「あなたはフレンドリーな同僚のように、絵文字を交えながらカジュアルに話してください」と設定すれば、より親しみやすい対話が可能になります。キャラクター設定を明確にすることで、アシスタントとのコミュニケーションがよりスムーズになります。

カスタム指示(Custom Instructions)の活用

ChatGPTのWebインターフェースで利用できる「カスタム指示(Custom Instructions)」は、アシスタントAPIのInstructionと考え方が似ています。これは、自分に関する情報や、ChatGPTにどのように応答してほしいかをあらかじめ設定しておく機能です。

「私について、あなたは何を知っておくべきですか?」の欄に「私はソフトウェアエンジニアで、主にPythonを使っています」と入力し、「ChatGPTにどのように応答してほしいですか?」の欄に「コード例を提示する際は、必ず詳細なコメントを付けてください」と設定しておけば、毎回同じ指示を入力する手間が省けます。

このカスタム指示は、APIでいうところの「デフォルトのInstruction」のような役割を果たし、アシスタントの応答を一貫させ、パーソナライズする上で非常に有効です。

ビジネス導入で失敗しないChatGPTアシスタントの実務ポイント

ChatGPTアシスタントをビジネスに導入する際は、技術的な側面だけでなく、戦略的な視点が不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための4つの実務的なポイントを解説します。

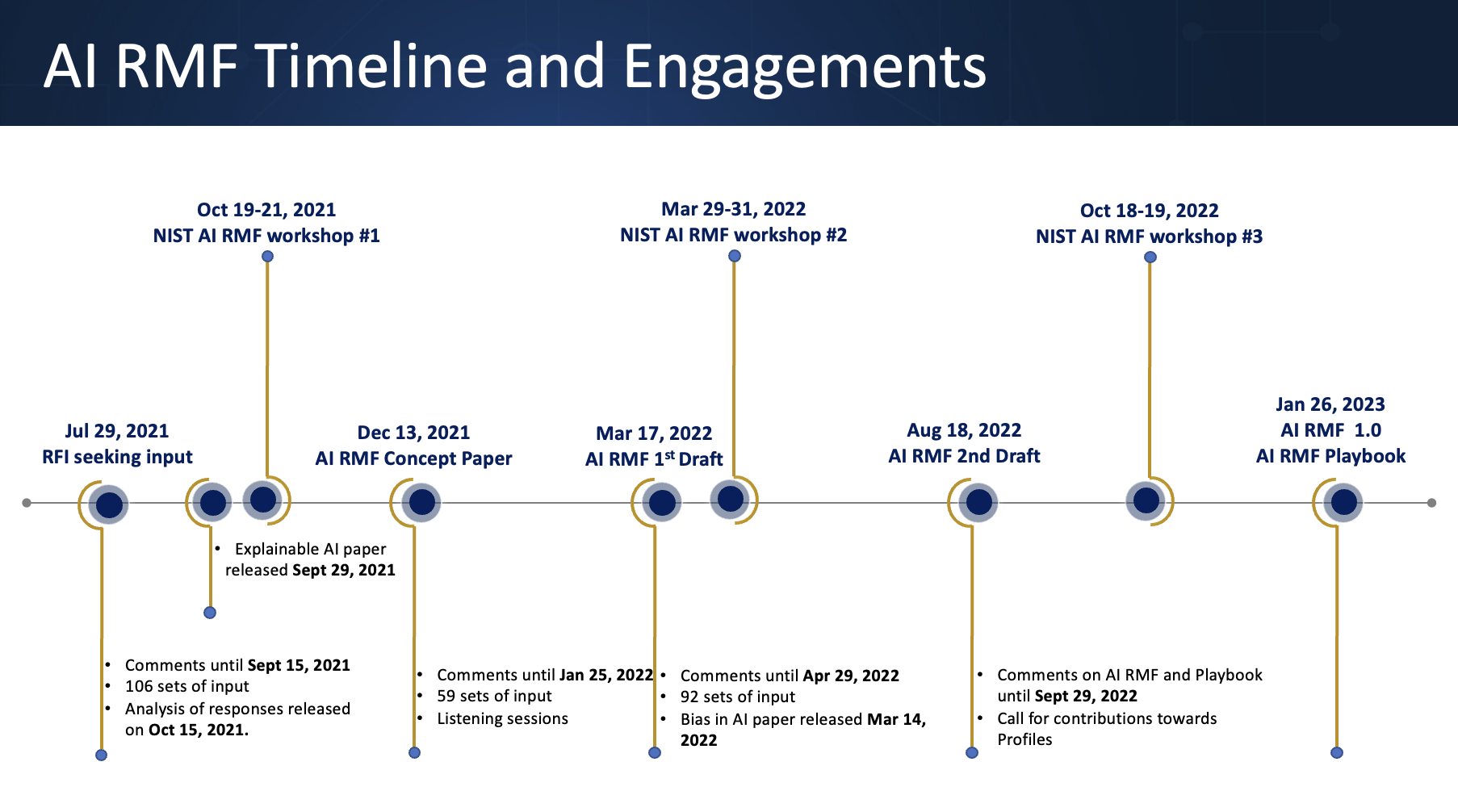

ビジネスでAIを導入する際のリスク管理については、米国国立標準技術研究所(NIST)が公開しているフレームワークも非常に参考になります。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

- 導入目的を明確にする選定基準

- 価格とライセンス体系の確認

- ユーザー体験とサポート体制の評価

- 実践的な評価アプローチとPoC(概念実証)

これらのポイントを押さえることで、投資対効果を最大化し、スムーズな導入を実現できます。

導入目的を明確にする選定基準

まず最も重要なのは、「何のためにアシスタントを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「顧客からの問い合わせ対応の時間を30%削減する」「営業担当者が提案書を作成する時間を半分にする」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

目的が明確になれば、アシスタントにどのような機能(File Search、Code Interpreter、Function Callingなど)が必要か、どのような知識を学習させるべきかといった選定基準が自ずと決まってきます。流行りだからという理由だけで導入するのではなく、解決したい課題を起点に考えることが成功の鍵です。

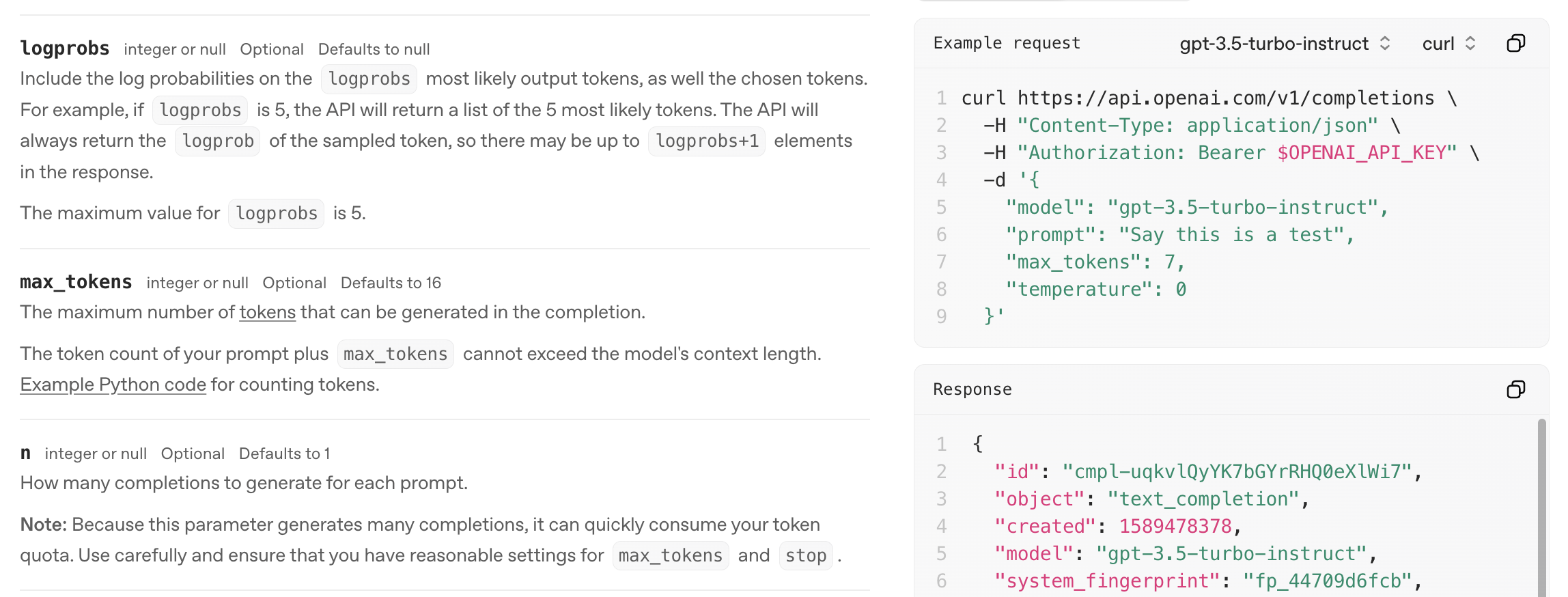

価格とライセンス体系の確認

ChatGPTアシスタントAPIの利用料金は、使用するモデルやトークン数、利用する機能(Code InterpreterやFile Searchは追加料金が発生)によって変動する従量課金制が基本です。

本格的に導入する前に、想定される利用量からコストを試算し、予算内に収まるかを確認することが重要です。

また、ビジネス利用においては、利用規約やライセンス体系を法務部門と連携して確認し、商用利用が可能か、データの取り扱いは自社のセキュリティポリシーに準拠しているかなどを精査する必要があります。

ユーザー体験とサポート体制の評価

どれだけ高機能なアシスタントを導入しても、実際に使う従業員にとって使いにくければ意味がありません。

インターフェースは直感的か、応答速度は実用的か、回答の精度は信頼できるレベルかなど、ユーザー体験(UX)の観点から評価することが不可欠です。

また、導入後に技術的な問題が発生した場合のサポート体制も重要です。OpenAIや導入支援パートナーからのサポートがどの程度受けられるのか、ドキュメントやコミュニティは充実しているかなどを事前に確認しておきましょう。

実践的な評価アプローチとPoC(概念実証)

いきなり全社展開するのではなく、まずは特定の部署やチームでスモールスタートする「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施することが推奨されます。

PoCを通じて、事前に設定した目標(KPI)が達成可能か、実際の業務フローに組み込んだ際に新たな課題は発生しないかなどを検証します。

この段階で得られたフィードバックを基にアシスタントを改善し、効果が実証された上で本格的な展開に進めることで、導入後の失敗リスクを大幅に低減できます。

知っておくべきChatGPTアシスタントの課題とリミット

ChatGPTアシスタントは非常に強力なツールですが、万能ではありません。その限界と潜在的なリスクを理解した上で活用することが、トラブルを未然に防ぎ、効果を最大化するために不可欠です。

- 回答が不正確になる可能性(ハルシネーション)

- 機密情報とプライバシー保護への配慮

- インターネットアクセスとアップタイムへの依存

これらの課題を正しく認識し、適切な対策を講じることが重要です。

回答が不正確になる可能性(ハルシネーション)

ChatGPTアシスタントは、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあり、これは「ハルシネーション」と呼ばれています。

特に、学習データに含まれていない最新の情報や、非常に専門的でニッチな領域に関する質問に対して発生しやすい傾向があります。

アシスタントが生成した回答、特に数値データや固有名詞、法的な解釈などを含む場合は、鵜呑みにせず必ずファクトチェックを行う運用を徹底することが重要です。重要な意思決定の最終判断は、必ず人間が行うべきです。

AIが事実に基づかない情報を生成するハルシネーションについて、その原因と具体的な対策をまとめた記事もございます。合わせてご覧ください。

機密情報とプライバシー保護への配慮

ビジネスで利用する上で最も注意すべき点の一つが、機密情報の取り扱いです。

OpenAIのAPIを利用する場合、入力されたデータはデフォルトでモデルの再学習には利用されないとされていますが、それでも企業の機密情報や顧客の個人情報を安易に入力することは避けるべきです。

自社のセキュリティポリシーを遵守し、どのような情報をアシスタントに渡して良いかのガイドラインを明確に定める必要があります。必要であれば、Azure OpenAI Serviceのような、よりセキュアな環境で利用できるサービスの導入も検討しましょう。

インターネットアクセスとアップタイムへの依存

ChatGPTアシスタントは、OpenAIのサーバー上で稼働しているクラウドサービスです。そのため、利用するには安定したインターネット接続が必須となります。

また、大規模なシステム障害やメンテナンスによって、サービスが一時的に利用できなくなる可能性もゼロではありません。

基幹業務など、システムの停止が事業に深刻な影響を与えるようなクリティカルな用途に全面的に依存するのはリスクが伴います。アシスタントが利用できない場合の代替手段や運用フローをあらかじめ準備しておくことが賢明です。

【徹底比較】ChatGPTアシスタントと他のAIアシスタント

ChatGPTアシスタント以外にも、世の中には様々なAIアシスタントが存在します。ここでは、主要なAIアシスタントの特徴を比較し、それぞれの強みを解説します。

- ChatGPTの特徴と強み

- Claudeの特徴と強み

- Microsoft Copilotの特徴と強み

- Google Geminiの特徴と強み

- Perplexityの特徴と強み

- 生産性を高めるChatGPTアシスタントの代替ツール

それぞれのツールの特性を理解し、目的に応じて最適なものを選択することが重要です。

ChatGPTの特徴と強み

ChatGPTアシスタント(OpenAI)の最大の強みは、その汎用性の高さとカスタマイズ性にあります。

GPT-4oをはじめとする最先端のモデルを利用でき、APIを通じてCode InterpreterやFile Search、Function Callingといった高度な機能を組み合わせることで、非常に複雑なタスクにも対応可能です。

開発者向けのドキュメントやコミュニティが充実しており、自由度の高い独自のAIアシスタントを構築したい場合に最適な選択肢と言えます。

Claudeの特徴と強み

Anthropic社が開発するClaudeは、特に長文の読解・生成能力と、より人間らしく自然で丁寧な対話に定評があります。

一度に処理できるコンテキストウィンドウが非常に大きいモデル(Claude 3.5 Sonnetなど)があり、長大なレポートの要約や複雑な契約書のレビューといったタスクで高い性能を発揮します。

また、「Constitutional AI」という倫理的な原則に基づいてトレーニングされており、安全で無害な応答を生成する点も大きな特徴です。

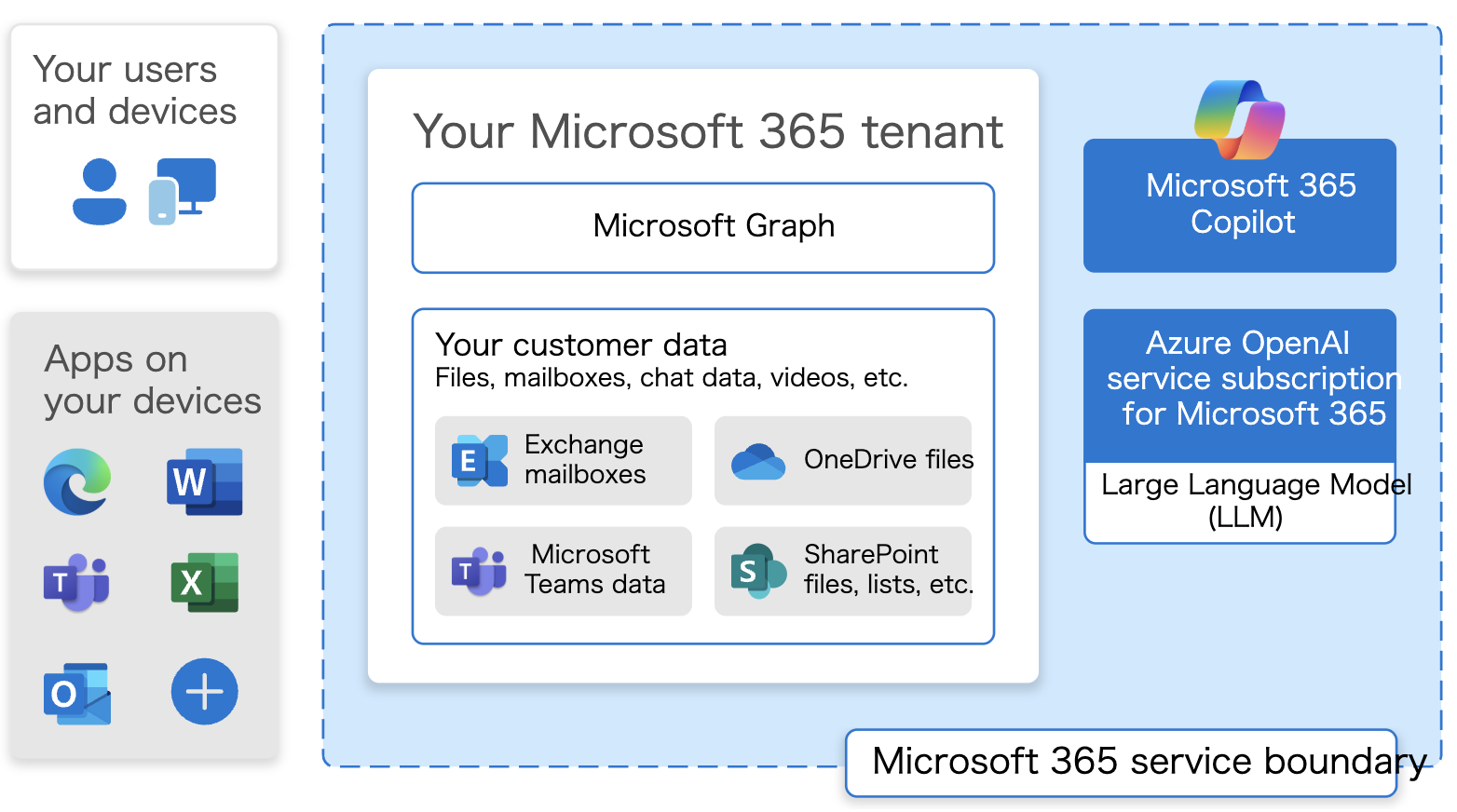

Microsoft Copilotの特徴と強み

Microsoft Copilotは、Word、Excel、PowerPoint、TeamsといったMicrosoft 365のアプリケーション群と深く連携している点が最大の特徴です。

「Teamsの会議内容を要約してWordで議事録を作成し、関連するPowerPoint資料を生成して」といった、複数のアプリをまたいだ業務の自動化を得意とします。

日常的にMicrosoftのオフィス製品を利用しているビジネスパーソンにとっては、最もシームレスにAIの恩恵を受けられるアシスタントと言えるでしょう。

Microsoft 365の各アプリケーションとCopilotが連携する仕組みについては、こちらの技術アーキテクチャ解説をご覧ください。 https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-architecture

Google Geminiの特徴と強み

Googleが開発するGeminiは、テキスト、画像、音声、動画などを統合的に扱うマルチモーダル性能に優れています。

Google検索やGmail、GoogleドキュメントといったGoogleの各種サービスと強力に連携しており、最新の情報に基づいた回答や、ワークスペース上でのドキュメント作成支援などで強みを発揮します。

特に、リアルタイムの情報を活用したリサーチや、複数の情報ソースを統合したコンテンツ生成において高い能力を示します。

Google Geminiのマルチモーダル性能やアーキテクチャに関する技術的な詳細は、こちらの公式レポートで公開されています。 https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_1_report.pdf

Perplexityの特徴と強み

Perplexityは、「会話型検索エンジン」とも呼ばれ、情報収集とリサーチに特化したAIアシスタントです。

最大の特徴は、回答を生成する際に根拠となった情報源(WebサイトのURLなど)を明示してくれる点です。これにより、情報の信頼性を確認しやすく、ハルシネーションのリスクを低減できます。

最新の情報を正確に、かつ出典を明確にしながら調査したい場合に非常に有用なツールです。

生産性を高めるChatGPTアシスタントの代替ツール

上記の主要なAIアシスタント以外にも、特定の用途に特化したツールが数多く存在します。

例えば、議事録の作成・要約に特化したAIツールや、プログラミングのコード補完に特化したAIツールなどです。

ChatGPTアシスタントのような汎用的なツールで自ら構築するのではなく、特定の課題解決に最適化されたSaaSツールを導入する方が、コストや導入の手間を抑えられる場合もあります。自社の目的やリソースに合わせて、幅広い選択肢を検討することが重要です。

ChatGPTアシスタントの進化と今後の展望(2025-2027年)

ChatGPTアシスタントをはじめとするAI技術は、現在も驚異的なスピードで進化を続けています。今後数年間で、私たちの働き方や社会にさらに大きな変化をもたらすことが予想されます。

- AIエージェントによる業務効率化の進展

- マルチモーダルAIの実用化と応用範囲の拡大

- AIの透明性と説明可能性(XAI)の向上

これらのトレンドを理解することで、未来のAI活用に向けた準備を始めることができます。

AIエージェントによる業務効率化の進展

将来的には、ChatGPTアシスタントはより自律的にタスクを実行する「AIエージェント」へと進化していくと考えられます。

現在は人間が指示を与え、その結果を確認するというステップが必要ですが、AIエージェントは「出張の手配をして」といった曖昧な指示だけで、フライトの予約、ホテルの確保、スケジュールの登録といった一連のタスクを自律的に判断し、実行できるようになる可能性があります。

複数のAIエージェントが協調して、より複雑なプロジェクト管理や業務プロセス全体を自動化する未来も遠くないでしょう。

マルチモーダルAIの実用化と応用範囲の拡大

テキストだけでなく、画像、音声、動画、さらにはセンサーデータなど、複数の種類の情報(モダリティ)を統合的に理解し、生成する「マルチモーダルAI」の実用化がさらに進みます。

例えば、スマートフォンのカメラで撮影した機械の映像と異音のデータから、AIアシスタントが故障箇所を特定し、修理マニュアルの該当部分をARで表示するといった応用が考えられます。

これにより、製造業の現場作業支援や遠隔医療、よりリッチな顧客体験を提供するマーケティングなど、応用範囲が飛躍的に拡大します。

AIの透明性と説明可能性(XAI)の向上

AIがより重要な意思決定に関わるようになるにつれて、その判断の根拠を人間が理解できる形で説明する能力、すなわち「説明可能性(XAI: Explainable AI)」がますます重要になります。

なぜAIアシスタントがその回答を生成したのか、どのようなデータを基に判断したのかを追跡・検証できる技術の開発が進むでしょう。

これにより、AIの判断に対する信頼性が向上し、金融の融資審査や医療診断、法的な判断など、高い透明性が求められる分野においても、AIの活用が安心して進められるようになります。

あなたの会社は大丈夫?ChatGPTアシスタント導入で「成功する企業」と「失敗する企業」の分岐点

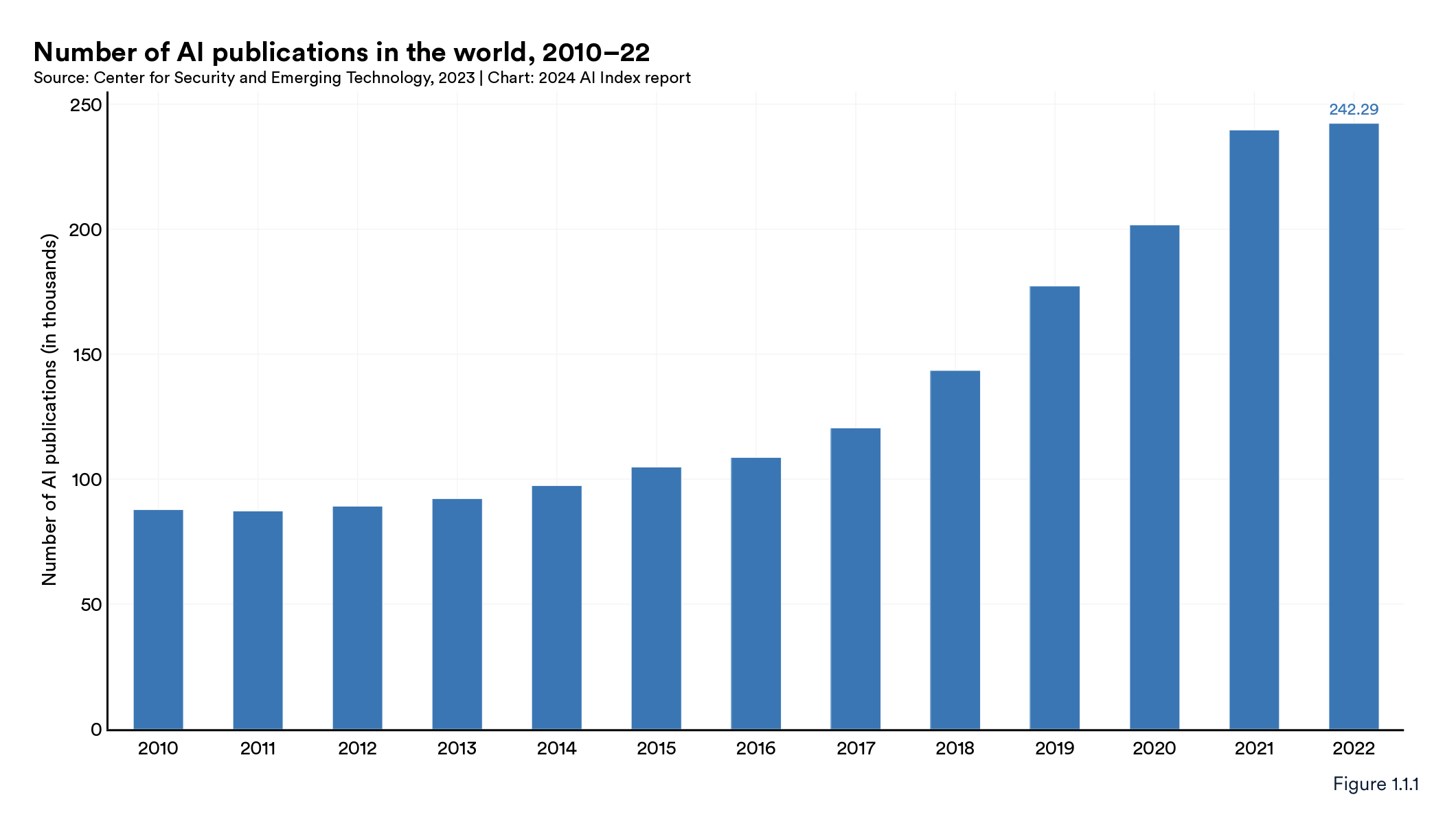

ChatGPTアシスタントAPIの登場により、多くの企業が自社専用AIの導入を検討しています。しかし、その強力な機能を誰もが使いこなせるわけではありません。スタンフォード大学の最近の研究では、AI導入プロジェクトの成否を分けるのは、技術力よりもむしろ「戦略」にあると指摘されています。この記事では、導入で失敗する企業が陥りがちな罠と、成功する企業が実践している「賢い」アプローチを、具体的なポイントを交えて解説します。

【警告】そのAI導入、コストだけかけて「宝の持ち腐れ」になるかも

「とりあえずAIを導入すれば、何かが改善されるはずだ」。もしこのように考えているなら、注意が必要です。目的が曖昧なまま導入を進めると、次のような失敗に陥る可能性があります。

- 現場で使われない: 実際の業務フローと合わず、誰も使わない「置物AI」になってしまう。

- 効果が測定できない: 何を改善したかったのかが不明確なため、投資対効果を説明できない。

- 予期せぬトラブルが発生する: セキュリティリスクや回答の不正確さ(ハルシネーション)への対策が不十分で、問題が起きてから慌てることになる。

便利なツールであるはずのAIが、コストと混乱を生むだけの存在になりかねないのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)のレポートでは、AI導入の成功は、明確なビジネス課題の特定と、それに対するAIの適用可能性を厳密に評価することから始まると強調されています。(Stanford University HAI, “AI Index Report 2024”, 2024年)

記事中で引用したスタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)のレポートは、こちらからご確認いただけます。 https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai-index-report-2024-smaller2.pdf

【実践】AIアシスタントを「最強の業務パートナー」に変える3つのステップ

では、「成功する企業」は具体的に何をしているのでしょうか。彼らはAIを魔法の杖ではなく、業務を最適化するための「精密な道具」として扱っています。今日から真似できる3つのステップをご紹介します。

ステップ①:解決したい課題を「一点」に絞り込む

成功する企業は、「全社のDX」といった大きな目標から始めることはしません。まずは「顧客からの問い合わせメールへの返信時間を半分にする」や「毎月の売上報告書の作成を自動化する」など、具体的で測定可能な課題を一つだけ選びます。目的が明確であるため、アシスタントに必要な知識や機能(File SearchやCode Interpreterなど)もおのずと定まり、導入効果をはっきりと実感できます。

ステップ②:「PoC(概念実証)」で小さく、賢く始める

いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは特定の部署やチームでスモールスタートします。このPoC(Proof of Concept)と呼ばれる試行期間を通じて、アシスタントが実際の業務で本当に役立つのか、使い勝手に問題はないかなどを低リスクで検証します。現場のフィードバックを元に改善を繰り返すことで、本格導入後の失敗を限りなくゼロに近づけることができます。

ステップ③:「Function Calling」で社内システムと繋ぎこむ

ChatGPTアシスタントの真価は、外部のツールやデータベースと連携できる「Function Calling」にあります。例えば、アシスタントに社内の顧客管理システム(CRM)を連携させれば、「顧客A社の最新の状況を教えて」と話しかけるだけで、アシスタントがCRMから情報を検索し、要約して報告してくれます。単なる対話AIではなく、既存の業務システムと連動する「真の業務アシスタント」へと進化させることが成功の鍵です。

まとめ

企業は業務効率化やDX推進という課題を抱える中で、ChatGPTアシスタントのような生成AIの活用が、その切り札として注目されています。

しかし、実際には「API連携や開発には専門知識が必要で、どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、本記事で紹介されたメール作成や議事録の要約、データ分析といった業務も、Taskhubなら「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIをどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、API開発のような複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。