「PCでChatGPTを使いたいけど、ブラウザ版ってどうやって始めるの?」

「ChatGPTのブラウザ版とアプリ版って、具体的に何が違うんだろう?」

「もっと便利に使うための拡張機能とかがあれば知りたい…。」

こういった悩みや疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTブラウザ版の始め方から基本的な使い方、アプリ版との違い、そして作業効率を劇的に向上させる便利なChrome拡張機能まで、網羅的に解説します。

最先端のAI技術をビジネス活用する弊社が、実践的なノウハウを交えながら分かりやすくご紹介します。

この記事を読めば、あなたも今日からChatGPTブラウザ版を最大限に活用できるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTブラウザ版とは?PCでの始め方をわかりやすく解説

ここからは、ChatGPTブラウザ版の基本的な情報と、PCで利用を開始するための具体的な手順について解説します。

- PCのブラウザでChatGPTを使うメリット

- アカウント登録の簡単3ステップ

- ログイン方法と画面の見方

まずはPCブラウザで利用するメリットを理解し、簡単なアカウント登録を済ませてしまいましょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

PCのブラウザでChatGPTを使うメリット

ChatGPTをPCのブラウザで利用することには、多くのメリットがあります。

最も大きな利点は、キーボードとマウスを使った快適な操作性です。長い文章の入力や、生成されたテキストのコピー&ペースト、修正作業などがスマートフォンアプリに比べて格段に行いやすくなります。

また、PCの大きな画面で作業できるため、一度に表示できる情報量が多く、過去のやり取りを遡ったり、長い回答を確認したりする際に便利です。

さらに、ブラウザ版ならではの強みとして「拡張機能」の利用が挙げられます。Chromeウェブストアなどで提供されている様々な拡張機能を組み合わせることで、ChatGPTの機能を強化し、より効率的に作業を進めることが可能になります。

情報収集や資料作成など、デスクワークを中心にChatGPTを活用したいと考えている方にとって、ブラウザ版は最適な選択肢と言えるでしょう。

アカウント登録の簡単3ステップ【画像付き】

こちらはChatGPTの公式サイトです。記事を読み進める前に、まずはこちらからアクセスして登録画面を開いておくとスムーズです。 https://chat.openai.com/

ChatGPTブラウザ版を始めるためのアカウント登録は非常に簡単で、数分で完了します。

まず、お使いのブラウザでChatGPTの公式サイトにアクセスします。

次に、画面に表示される「Sign up」ボタンをクリックし、メールアドレスとパスワードを設定するか、Google、Microsoft、Appleのアカウントと連携して登録を進めます。

最後に、氏名と生年月日を入力し、電話番号認証を行います。

スマートフォンに届いた認証コードを入力すれば、アカウント登録は完了です。

この3つのステップだけで、すぐにChatGPTの利用を開始できます。特別なスキルや知識は必要ありませんので、気軽に試してみてください。

ログイン方法と画面の見方

アカウント登録が完了したら、公式サイトからログインしてみましょう。

登録時と同じメールアドレスとパスワードを入力するか、連携したアカウントを選択するだけで簡単にログインできます。

ログイン後の画面は非常にシンプルです。

中央下部にある大きな入力ボックスが、質問や指示(プロンプト)を入力する場所です。ここにテキストを打ち込み、送信ボタンを押すとChatGPTとの対話が始まります。

画面の左側には、過去の対話履歴が一覧で表示されます。

過去のやり取りを再度確認したり、途中から再開したりすることが可能です。

右上のアカウント名が表示されている部分からは、設定の変更や有料プランへのアップグレード、ログアウトなどが行えます。

まずは色々と触ってみて、基本的な画面構成に慣れることから始めましょう。

ChatGPTブラウザ版の基本的な使い方

ここからは、ChatGPTブラウザ版の基本的な操作方法について解説します。

- 質問やお願いをする方法(基本操作)

- 日本語でスムーズに使うための設定

- よくあるエラーと簡単な解決策

これらの基本操作をマスターすれば、日常の様々な場面でChatGPTを活用できるようになります。

それでは、具体的に見ていきましょう。

質問やお願いをする方法(基本操作)

ChatGPTブラウザ版の使い方は非常に直感的です。

画面下部にあるテキスト入力ボックスに、知りたいことや手伝ってほしいことを文章で入力し、紙飛行機マークの送信ボタンをクリックするだけです。

例えば、「日本の首都はどこですか?」といった簡単な質問から、「新商品のキャッチコピーを5つ考えてください」といった創造的な依頼まで、様々な要望に応えてくれます。

入力する指示文は「プロンプト」と呼ばれ、このプロンプトの質が回答の精度に大きく影響します。

最初は難しく考えず、普段誰かに話しかけるような自然な言葉で質問してみてください。

ChatGPTからの返答を受けて、さらに質問を重ねたり、指示を追加したりすることで、対話を深めていくことができます。

ChatGPTが出力する回答の質は、指示文である「プロンプト」によって大きく左右されます。こちらは、そのまま使えるプロンプトのテンプレートを多数紹介した記事です。合わせてご覧ください。

日本語でスムーズに使うための設定

ChatGPTは多言語に対応しており、特別な設定をしなくても日本語で入力すれば自然な日本語で回答してくれます。

アカウント登録後の初期設定のままで、ほとんどの方が問題なく利用できるでしょう。

もし、何らかの理由でインターフェースが英語で表示されてしまう場合は、設定メニューから言語を変更することができます。

画面右上のアカウント名をクリックし、「Settings」を選択、「General」タブの中にある「Language」の項目で「Japanese」を選ぶと日本語表示に切り替わります。

また、まれに回答が英語になってしまう場合は、プロンプトの最後に「日本語で回答してください。」と一文付け加えるだけで解決することがほとんどです。

基本的には言語を意識することなく、スムーズに日本語で利用できると考えて問題ありません。

よくあるエラーと簡単な解決策

ChatGPTを利用していると、時々エラーメッセージが表示されることがあります。

代表的なものに「Something went wrong」や、アクセスが集中している際に表示される「Too many requests in 1 hour. Try again later.」などがあります。

これらのエラーが表示された場合、まずはページを再読み込み(リロード)してみてください。

多くの場合、これだけで問題が解決します。それでも改善しない場合は、一度ログアウトしてから再度ログインし直す、または利用しているブラウザのキャッシュをクリアしてみるのも有効です。

アクセス集中によるエラーの場合は、残念ながら少し時間を置いてから再度試すしかありません。

特に、多くの人が利用する時間帯はエラーが発生しやすくなる傾向があります。

エラーが出ても慌てず、これらの簡単な対処法を試してみてください。

【徹底比較】ChatGPTのブラウザ版とアプリ版、あなたに合うのはどっち?

ChatGPTにはブラウザ版の他に、スマートフォン向けのアプリ版やデスクトップアプリ版も存在します。ここでは、それぞれの特徴を比較し、どのバージョンがあなたに合っているかを解説します。

- ブラウザ版・アプリ版・デスクトップ版の機能比較表

- ブラウザ版を選ぶメリット・デメリット

- アプリ版を選ぶメリット・デメリット

- デスクトップアプリ版を選ぶメリット・デメリット

- 【結論】利用シーン別のおすすめはこれ!

それぞれの長所と短所を理解し、ご自身の利用スタイルに最適なものを選びましょう。

それでは、詳しく見ていきましょう。

ブラウザ版・アプリ版・デスクトップ版の機能比較表

| 機能/特徴 | ブラウザ版 | アプリ版 (iOS/Android) | デスクトップアプリ版 (macOS) |

| 対応デバイス | PC, Mac, スマホ, タブレット | スマートフォン, タブレット | Mac |

| インストール | 不要 | 必要 | 必要 |

| 拡張機能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |

| 音声入力 | 一部拡張機能で可能 | 標準搭載 | 標準搭載 |

| 操作性 | PCでの長文入力・コピペに優れる | スマホでのフリック入力・音声入力に優れる | PCでの起動、ショートカット操作に優れる |

| 最適な利用シーン | デスクでのリサーチ、資料作成 | 外出先での簡単な質問、アイデアメモ | PCで頻繁に利用する場合 |

| オフライン利用 | 不可 | 不可 | 不可 |

この表からわかるように、最も大きな違いは「拡張機能」の有無と、それぞれのデバイスに最適化された「操作性」です。PCでの作業がメインならブラウザ版、外出先での利用が多いならアプリ版が基本となります。

ブラウザ版を選ぶメリット・デメリット

ブラウザ版を選ぶ最大のメリットは、何と言ってもPCの大画面とキーボードで快適に作業できる点です。

生成された文章の編集やコピー、複数のウィンドウを開きながらの作業など、デスクワークとの親和性が非常に高いです。

また、Chrome拡張機能を使えるのはブラウザ版だけの特権です。

最新情報を回答に反映させたり、Webページを要約させたりと、標準機能にはない便利な使い方で作業効率を飛躍的に高めることができます。

インストールが不要で、どのPCからでも自分のアカウントにログインして使える手軽さも魅力です。

一方、デメリットとしては、スマートフォンでの操作性がアプリ版に劣る点が挙げられます。

スマホの小さな画面ではPCサイトが表示されるため、文字が小さく、操作しにくいと感じることがあるでしょう。

アプリ版を選ぶメリット・デメリット

アプリ版の最大のメリットは、スマートフォンでの操作に最適化されている点です。

移動中や外出先でも、思いついた時にすぐに起動して質問したり、アイデアをメモしたりできます。

特に、標準で搭載されている音声入力機能は非常に便利で、キーボードを打つ手間なく、話しかけるだけでChatGPTを利用できるため、手が離せない状況でも活用できます。

プッシュ通知機能により、重要な情報を見逃さない点もアプリならではの利点です。

デメリットとしては、ブラウザ版で使えるような拡張機能が利用できない点が挙げられます。

また、PCの大きな画面で長文を扱ったり、他の作業と並行して使ったりするには不向きです。

あくまで、スマートフォンでの手軽な利用に特化したバージョンと言えるでしょう。

デスクトップアプリ版を選ぶメリット・デメリット

ChatGPTのデスクトップアプリは、ブラウザ版の利便性とネイティブアプリならではの強力な機能を兼ね備えています。

最大のメリットは、PC上のあらゆる場面からショートカットキー(macOSでは Option + Space、Windowsでは Ctrl + Space)で瞬時にChatGPTを呼び出せる点です。作業の流れを中断することなく、必要な時にすぐに利用を開始できます。

また、画面のスクリーンショットを撮影してその内容について質問したり、PC上のファイルを直接アップロードして分析させたりといった、OSと連携した機能も非常に強力です。

PCで頻繁にChatGPTを利用するユーザーにとって、最も効率的で快適な選択肢と言えるでしょう。

デメリットとしては、ブラウザ版で利用できる各種拡張機能が使えない点が挙げられます。特定の機能を追加して利用している場合は注意が必要です。

以前はmacOS版のみが提供されていましたが、現在ではWindows版も正式にリリースされており、多くのPCユーザーが利用可能です。

デスクトップアプリの詳しい機能や使い方については、以下の公式ヘルプページで解説されています。

Windows版: https://help.openai.com/en/collections/10670766-windows-app

macOS版: https://help.openai.com/en/collections/9403039-macos-app

【結論】利用シーン別のおすすめはこれ!

結局のところ、どのバージョンを選ぶべきかは、あなたの主な利用シーンによって決まります。

オフィスや自宅のPCで、資料作成や情報収集、プログラミングなどの作業に集中して使いたい場合は、拡張機能が使えて操作性も高い「ブラウザ版」が最適です。

外出先や移動中に、アイデアのメモや簡単な調べもの、音声での入力を使いたい場合は、手軽さが魅力の「アプリ版」がおすすめです。

Macユーザーで、PC作業中に頻繁にChatGPTを呼び出してサポート役として使いたい場合は、シームレスな連携が可能な「デスクトップアプリ版」が最も効率的でしょう。

複数を使い分け、PCの前にいる時はブラウザ版、移動中はアプリ版といった形で連携させるのが最も賢い使い方と言えます。

ChatGPTブラウザ版でできること【便利な活用例9選】

ChatGPTブラウザ版は、単なる質問応答AIではありません。アイデア出しから専門的な作業まで、幅広いタスクをこなすことができます。

ChatGPTでできることについては、こちらの記事でより網羅的に紹介しています。合わせてご覧ください。

ここでは、ビジネスや日常生活で役立つ具体的な活用例を9つ紹介します。

- 文章の作成・要約・校正・翻訳

- アイデア出し・ブレインストーミング

- 面倒な情報収集を効率化

- プログラミングコードの生成・デバッグ

- メールやレポートの作成

- Excel関数や数式の作成

- ブログ記事やSNS投稿の企画

- 表作成

- プレゼン資料の構成案作成

これらの活用例を参考に、あなたの作業効率を向上させましょう。

文章の作成・要約・校正・翻訳

文章に関するあらゆる作業は、ChatGPTの最も得意な分野の一つです。

企画書のドラフト作成、ブログ記事の執筆、スピーチ原稿の考案など、テーマと要点を伝えるだけで質の高い文章を生成してくれます。

また、長文の資料やWebページの内容を短くまとめてもらう「要約」も非常に便利です。

自分で作成した文章を貼り付けて「誤字脱字や不自然な表現がないかチェックしてください」と依頼すれば、高精度な「校正」ツールとしても機能します。

さらに、外国語の文章を自然な日本語に「翻訳」したり、その逆を行ったりすることも可能です。

これらの機能を活用することで、文章作成にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

アイデア出し・ブレインストーミング

新しい企画やプロジェクトに行き詰まった時、ChatGPTは最高のブレインストーミングパートナーになります。

例えば、「若者向けの新しいエコ商品のアイデアを10個出して」や「会社の親睦会で盛り上がるイベント企画案を考えて」のように依頼すると、自分では思いつかなかったような多様な切り口のアイデアを提案してくれます。

出てきたアイデアに対して、「もっとユニークな視点を加えて」や「それぞれのメリット・デメリットを教えて」と深掘りしていくことで、アイデアをより具体的に、実現可能なレベルまで磨き上げることができます。

一人でうんうん唸るよりも、遥かに効率的に発想を広げられるでしょう。

面倒な情報収集を効率化

何かを調べる際、複数のウェブサイトを渡り歩いて情報を集めるのは手間がかかります。

ChatGPTを使えば、そうした情報収集を効率化できます。

例えば、「AIの最新動向について、2024年上半期の主要な出来事を3つにまとめて」と質問すれば、膨大な情報の中から要点を整理して提示してくれます。

ただし、無料版のChatGPTは情報の鮮度が古い場合があるため、最新情報を扱う際は注意が必要です。

ChatGPTは時に、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成(ハルシネーション)することがあります。こちらはAIのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。

有料版や、後述する拡張機能「WebChatGPT」などを利用することで、リアルタイムのWeb情報を元にした回答を得られるようになり、リサーチの精度と効率がさらに向上します。

プログラミングコードの生成・デバッグ

ChatGPTは、プログラミングの分野でも強力なアシスタントとして活躍します。

「Pythonで、指定したフォルダ内のCSVファイルを一つにまとめるコードを書いて」といったように、やりたいことを自然言語で伝えるだけで、具体的なコードを生成してくれます。

また、自分が書いたコードがうまく動かない時に、そのコードを貼り付けて「このコードのエラー箇所を特定し、修正案を提示してください」と依頼すれば、バグの原因を探し出す「デバッグ」作業を手伝ってくれます。

初心者にとっては学習の助けとなり、熟練者にとっては作業の高速化に繋がる、非常に便利な機能です。

メールやレポートの作成

ビジネスシーンで欠かせないメールやレポートの作成も、ChatGPTブラウザ版を使えば効率化できます。

「取引先へのお礼メールの文面を、丁寧な表現で作成してください。要点は〇〇と△△です」のように、伝えたい内容と相手との関係性を指示するだけで、適切な文面を瞬時に作成してくれます。

週報や月報などの定型的なレポートも、箇条書きで報告内容を伝えるだけで、体裁の整った文章に仕上げてくれます。

文章を考える手間が省けるだけでなく、敬語や表現のミスを減らすことにも繋がり、コミュニケーションの質を高めることができます。

Excel関数や数式の作成

ExcelやGoogleスプレッドシートで、「こんな計算をしたいけど、どんな関数を使えばいいか分からない」と悩んだ経験はありませんか?

ChatGPTに「A列の数値が100以上の場合に『達成』、そうでない場合に『未達』とB列に表示するExcel関数を教えて」のように、やりたいことを具体的に説明すれば、適切な関数や数式を教えてくれます。

複雑な条件が絡み合うVLOOKUP関数やIF関数なども、対話形式で条件を伝えながら組み立てていくことができます。

関数を調べる時間を大幅に削減し、データ分析や資料作成のスピードを向上させることが可能です。

ブログ記事やSNS投稿の企画

ブログやSNSを運営している方にとって、投稿のネタ探しや構成案の作成は悩みの種です。

ChatGPTに「『ChatGPT 活用法』というテーマでブログ記事の構成案を作成して」と依頼すれば、読者の興味を引くようなタイトル案や見出しの構造を提案してくれます。

また、「20代女性向けのコスメ紹介をテーマにしたInstagramの投稿文を3パターン考えて。ハッシュタグも付けて」といったように、ターゲット層やプラットフォームを指定することで、より具体的な投稿内容を作成することもできます。

企画から制作までのプロセスを効率化し、継続的な情報発信をサポートします。

表作成

情報を整理して分かりやすく見せたい時には、表形式での出力が便利です。

ChatGPTは、依頼に応じて情報を表形式でまとめる能力も持っています。

例えば、「日本の主要なSNSについて、利用者数、主要ユーザー層、特徴をまとめた表を作成してください」と依頼すると、項目を整理したテーブル形式で回答してくれます。

生成された表は、そのままコピーしてExcelやGoogleスプレッドシート、Wordなどに貼り付けて利用できるため、資料作成の効率が格段に上がります。

比較検討や情報整理の際に非常に役立つ機能です。

プレゼン資料の構成案作成

プレゼンテーションの準備で最も時間がかかるのが、話の筋道を立てる構成案の作成です。

ChatGPTに「新しい社内システム導入に関するプレゼンの構成案を作成してください。目的は導入メリットの理解と承認を得ることです」のように、テーマと目的を伝えることで、論理的な構成案を提案してくれます。

「導入の背景」「現状の課題」「新システムの概要」「導入効果」「今後のスケジュール」といったように、聞き手が理解しやすい流れを自動で組み立ててくれます。

この構成案を土台にすることで、中身の肉付けに集中でき、説得力のあるプレゼン資料を効率的に作成できます。

ChatGPTの回答精度を劇的に上げる5つのコツ

ChatGPTは非常に優秀ですが、指示の出し方(プロンプト)次第で回答の質は大きく変わります。ここでは、ChatGPTブラウザ版でより的確な回答を引き出すための5つのコツを紹介します。

- 具体的で明確な指示を出す

- 「あなたはプロの編集者です」のように役割を与える

- 質問の背景や目的を伝える

- 参考情報や手本となる回答例を見せる

- 一度で完璧を求めず、対話を重ねて修正する

これらのコツを意識するだけで、ChatGPTはさらに強力なパートナーになります。

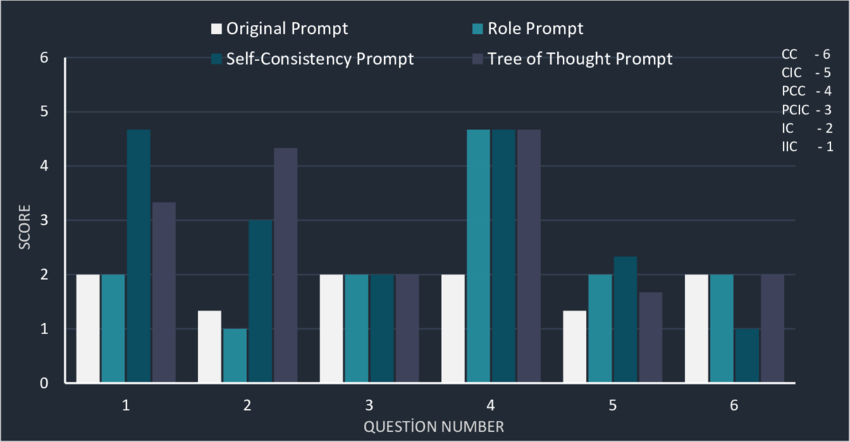

指示(プロンプト)の工夫がAIの回答精度に与える影響は、学術的にも研究されています。こちらは、プロンプトエンジニアリングがChatGPTの性能に与える影響を評価した論文です。 https://www.researchgate.net/publication/393388232_Evaluating_the_Impact_of_Prompt_Engineering_on_ChatGPT’s_Performance_in_Civil_Engineering_Education

それでは、1つずつ見ていきましょう。

具体的で明確な指示を出す

ChatGPTから良い回答を得るための最も基本的なコツは、指示をできるだけ具体的に、そして明確にすることです。

例えば、「面白い物語を書いて」という曖昧な指示では、ChatGPTは何をどう書けばいいか分かりません。

そうではなく、「小学生向けの、友情をテーマにした1000文字程度の短いSF物語を書いて。主人公は臆病なロボットと活発な宇宙人の女の子です」のように、「誰に」「何を」「どのくらいの量で」「どんな条件で」といった情報を詳しく伝えることで、あなたの意図に沿った回答が生成されやすくなります。

5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して指示を出すと良いでしょう。

「あなたはプロの編集者です」のように役割を与える

ChatGPTに特定の役割(ペルソナ)を与えることは、回答の専門性やトーンをコントロールする上で非常に有効なテクニックです。

プロンプトの冒頭で「あなたはプロの編集者です。」や「あなたは経験豊富なマーケターです。」といった一文を加えるだけで、ChatGPTはその役割になりきって、より専門的な視点や適切な言葉遣いで回答を生成しようとします。

例えば、文章の校正を依頼する際に「あなたはプロの編集者です。以下の文章をより分かりやすく、説得力のあるものに修正してください」と指示することで、単なる誤字脱字のチェックに留まらない、踏み込んだ提案が期待できます。

質問の背景や目的を伝える

なぜその質問をするのか、その回答を何に使いたいのか、といった背景や目的を伝えることで、ChatGPTはあなたの意図をより深く理解し、的確な回答を生成しやすくなります。

例えば、単に「マーケティングのアイデアを教えて」と聞くのではなく、「私は小さなカフェを経営しています。SNSを使って20代の女性客を増やすための、低予算でできるマーケティングのアイデアを5つ教えてください」のように伝えることで、より実践的で役立つ具体的なアイデアが返ってくる可能性が高まります。

文脈を共有することが、回答の質を高める鍵となります。

参考情報や手本となる回答例を見せる

より理想に近い回答を得たい場合、参考になる情報や、手本となる回答のフォーマットを提示するのが効果的です。

「以下の記事を参考にして、〇〇について解説してください」のようにURLを提示したり、「#出力形式」「です・ます調で、親しみやすい文章にしてください」「・箇条書きでまとめてください」のように、望ましい出力の形式やスタイルを具体的に示すことで、ChatGPTはそれに倣って回答を生成します。

毎回同じフォーマットでレポートを作成したい場合など、テンプレートとして手本を提示することで、作業の効率化と品質の安定化を図ることができます。

一度で完璧を求めず、対話を重ねて修正する

ChatGPTとのやり取りは、一度きりの命令で終わらせる必要はありません。

最初の回答が完璧でなくても、がっかりしないでください。むしろ、そこから対話を重ねて理想の回答に近づけていくのがChatGPTの上手な使い方です。

「もっとシンプルな言葉で説明して」「別の視点からの意見も加えて」「そのアイデアをさらに具体的にしてください」といったように、追加の指示や修正依頼を繰り返すことで、回答の精度はどんどん高まっていきます。

ChatGPTを「一回で答えを出す検索エンジン」ではなく、「対話ができるアシスタント」と捉えることが重要です。

【作業効率UP】ブラウザ版がもっと便利になるChrome拡張機能7選

ChatGPTブラウザ版の真価は、豊富なChrome拡張機能との連携によって発揮されます。ここでは、作業効率を飛躍的に向上させる、おすすめの拡張機能を7つ厳選して紹介します。

- WebChatGPT:最新のWeb情報を反映して回答

- ChatGPT for Google:検索結果とAIの回答を同時に表示

- AIPRM for ChatGPT:質の高い命令文(プロンプト)を簡単に入力

- Voice Control for ChatGPT:音声でChatGPTを操作

- ChatGPT Writer:Gmailでのメール作成を強力にサポート

- Glarity:WebページやYouTube動画を瞬時に要約

- GPT for Sheets™ and Docs™:Googleスプレッドシートやドキュメント上で直接使える

これらのツールを導入することで、あなたのChatGPT体験はさらに快適なものになるでしょう。

WebChatGPT:最新のWeb情報を反映して回答

無料版のChatGPTは、学習データが古いため最新の出来事に関する質問には答えられません。

この弱点を補うのが「WebChatGPT」です。この拡張機能を導入すると、ChatGPTが回答を生成する際に最新のWeb検索結果を参照するようになります。

これにより、「昨日のニュースについて教えて」といった質問にも正確に答えられるようになり、情報の鮮度が重要なリサーチ作業で絶大な効果を発揮します。

回答の根拠となったWebサイトのソースも表示してくれるため、情報の信頼性を確認するのも容易です。

ご紹介した「WebChatGPT」は、こちらのChromeウェブストアから無料で追加できます。ぜひ導入して、ChatGPTを最新情報に対応させましょう。 https://chromewebstore.google.com/detail/webchatgpt-chatgpt-with-i/lpfemeioodjbpieminkklglpmhlngfcn

ChatGPT for Google:検索結果とAIの回答を同時に表示

普段使っているGoogleやBingなどの検索エンジンで検索を行うと、その検索結果の横にChatGPTによる回答も同時に表示してくれる便利な拡張機能です。

わざわざChatGPTのサイトを開かなくても、いつもの検索と同じ手順でAIの要約や回答を得ることができます。

簡単な調べものであれば、検索結果のページだけで完結するため、情報収集のスピードが大幅に向上します。

複数のWebサイトを見て回る手間を省きたい、という方には特におすすめです。

AIPRM for ChatGPT:質の高い命令文(プロンプト)を簡単に入力

「どんなプロンプトを入力すれば良いか分からない」という悩みを解決してくれるのが「AIPRM for ChatGPT」です。

この拡張機能を導入すると、ChatGPTの画面上に、様々な目的(ブログ作成、SEO、マーケティングなど)に特化した質の高いプロンプトのテンプレートが多数表示されます。

ユーザーはテンプレートを選んで、いくつかのキーワードを入力するだけで、専門家が作成したような高度なプロンプトを簡単に利用できます。

プロンプトエンジニアリングの知識がなくても、ChatGPTの能力を最大限に引き出すことができる強力なツールです。

Voice Control for ChatGPT:音声でChatGPTを操作

PCでもスマートフォンアプリのように音声でChatGPTを操作したい、という願いを叶えるのが「Voice Control for ChatGPT」です。

この拡張機能を導入すると、マイクに向かって話すだけでプロンプトを入力できるようになります。

キーボードを打つのが面倒な時や、アイデアを話しながらまとめたい時に非常に便利です。

ハンズフリーで対話ができるため、作業の効率がさらに向上します。

また、ChatGPTからの回答を音声で読み上げさせることも可能です。

ChatGPT Writer:Gmailでのメール作成を強力にサポート

Gmailの作成画面に特化して、メール作成を強力にサポートしてくれる拡張機能が「ChatGPT Writer」です。

Gmailの作成ウィンドウに専用のアイコンが追加され、それをクリックして「取引先に送るお礼メール」のように簡単な指示を入力するだけで、文脈に合った適切なメール本文を自動で生成してくれます。

返信メールを作成する際にも、元のメールの内容を読み取って適切な返信文案を提案してくれるため、メール対応にかかる時間を大幅に削減できます。

ビジネスでGmailを多用する方には必須のツールと言えるでしょう。

Glarity:WebページやYouTube動画を瞬時に要約

開いているWebページやYouTubeの動画の内容を、ワンクリックで要約してくれる非常に便利な拡張機能です。

長い記事や動画の全体像を素早く把握したい時に絶大な効果を発揮します。

情報収集の際に、すべてのコンテンツをじっくり見る時間がない場合でも、このツールを使えば効率的に要点だけをインプットできます。

対応しているサイトも多く、日々のリサーチや学習の効率を劇的に高めてくれるツールです。

GPT for Sheets™ and Docs™:Googleスプレッドシートやドキュメント上で直接使える

この拡張機能は、GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントの内部で直接ChatGPTの機能を使えるようにするものです。

例えば、スプレッドシートのセルに特別な関数(=GPT())を入力するだけで、指定したセルの内容に基づいたテキストを自動生成したり、大量のデータを分類・整形したりすることが可能になります。

ドキュメント上でも、文章の続きを生成させたり、要約させたりといった作業がシームレスに行えます。

Googleのオフィススイートを日常的に利用しているユーザーにとっては、作業の流れを分断することなくAIの力を活用できる、非常に強力なアドオンです。

【法人向け】企業でChatGPTブラウザ版を活用する際のポイント

ChatGPTブラウザ版は、個人の利用だけでなく、企業の業務効率化にも大きく貢献します。しかし、法人で活用する際には、個人利用とは異なる注意点が存在します。

- こんな業務に使える!企業での活用事例

- 導入を成功させるために押さえるべきこと

- 情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策

これらのポイントを押さえ、安全かつ効果的にChatGPTをビジネスに導入しましょう。

企業でChatGPTを導入する際のより詳しい情報はこちらの記事で解説しています。ぜひご覧ください。

こんな業務に使える!企業での活用事例

企業におけるChatGPTの活用範囲は多岐にわたります。

例えば、議事録の文字起こしデータを貼り付けて要点をまとめさせたり、社内マニュアルやFAQのドラフトを作成させたりすることで、ドキュメント作成業務を大幅に効率化できます。

マーケティング部門では、広告コピーやSNS投稿文のアイデア出し、プレスリリースの作成などに活用できます。

営業部門では、顧客への提案メールの文面作成や、プレゼンテーションの構成案作成に役立ちます。

プログラミング部門では、コード生成やデバッグ作業の補助として活躍します。

定型的な業務や創造性が求められる業務の両方で、従業員の生産性向上に貢献します。

導入を成功させるために押さえるべきこと

企業でChatGPTの導入を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、全社的に明確な利用ガイドラインを策定することが不可欠です。どのような情報を入力して良いか、どのような業務に利用すべきか、といったルールを定め、全従業員に周知徹底する必要があります。

また、いきなり全社展開するのではなく、特定の部署やチームでスモールスタートし、効果を検証しながら段階的に拡大していくのが賢明です。

併せて、効果的なプロンプトの書き方など、従業員向けの研修を実施し、全体のスキルレベルを底上げすることも成功の鍵となります。

情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策

法人利用で最も注意すべきは、情報漏洩のリスクです。

デフォルト設定では、ユーザーが入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があるため、顧客情報や社内の機密情報を絶対に入力してはいけません。

このリスクを避けるためには、設定画面から「チャット履歴とトレーニング」をオフ(オプトアウト)にすることが推奨されます。

さらにセキュリティを重視するならば、入力したデータが学習に利用されないことが保証されている法人向けの有料プラン「ChatGPT Enterprise」や、API経由での利用を検討すべきです。

セキュリティポリシーを明確にし、全社員がそれを遵守する体制を築くことが極めて重要です。

法人利用におけるデータプライバシー、セキュリティ、コンプライアンスに関する方針は、こちらのOpenAI公式ドキュメントで詳しく解説されています。導入前に必ずご確認ください。 https://openai.com/business-data/

ChatGPTブラウザ版に関するよくある質問

最後に、ChatGPTブラウザ版に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

- 料金はかかりますか?無料でどこまで使えますか?

- スマートフォンでもブラウザ版は使えますか?

- 入力した情報が学習に使われることはありますか?

これらの点をクリアにして、安心してChatGPTの利用を始めましょう。

料金はかかりますか?無料でどこまで使えますか?

ChatGPTブラウザ版は、基本的な機能であれば無料で利用できます。

無料版では、非常に高性能な「GPT-3.5」という言語モデルを使って、質問応答、文章作成、要約など、本記事で紹介した多くの機能を無制限に試すことが可能です。

日常的な調べものや簡単な文章作成であれば、無料版で十分満足できるでしょう。

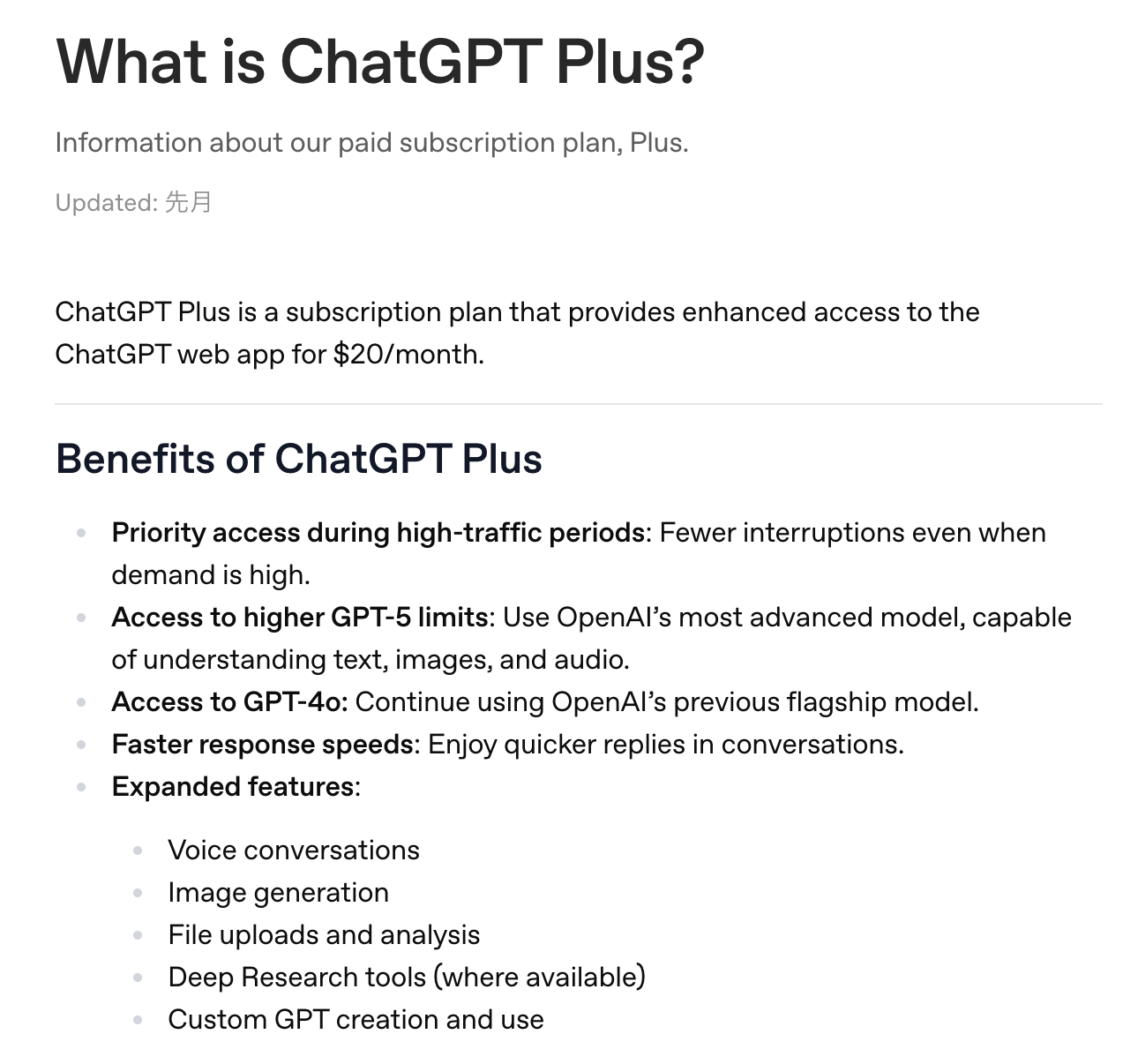

より高性能な最新モデル(GPT-4oなど)の利用や、画像の生成、ファイルの分析、アクセスが集中している時でも優先的に利用できるといった特典がある有料プラン(ChatGPT Plusなど)も用意されています。

まずは無料版を使い倒してみて、必要に応じて有料プランへのアップグレードを検討するのがおすすめです。

有料プラン「ChatGPT Plus」の最新の料金や機能の詳細については、こちらの公式サイトでご確認いただけます。 https://help.openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus

スマートフォンでもブラウザ版は使えますか?

はい、スマートフォンのWebブラウザ(SafariやChromeなど)からもChatGPTの公式サイトにアクセスし、ブラウザ版を利用することは可能です。

アカウントもPC版と共通で、会話の履歴も同期されます。

ただし、スマートフォンの小さな画面ではPC向けのサイトが表示されるため、文字が小さく、操作しづらいと感じるかもしれません。

スマートフォンで利用する場合は、各OS向けに提供されている専用の「ChatGPTアプリ」をインストールする方が、操作性が良く快適に利用できるためおすすめです。

アプリは無料でダウンロードできます。

入力した情報が学習に使われることはありますか?

はい、デフォルトの設定のまま利用している場合、入力した情報(プロンプトや会話の内容)は、将来のAIモデルの品質向上のために利用される可能性があります。

そのため、個人情報や会社の機密情報などを入力することは避けるべきです。

もし、入力した情報が学習に使われることを望まない場合は、設定でオプトアウト(無効化)することが可能です。

画面右上のアカウント名から「設定(Settings)」を開き、「データ制御(Data controls)」の項目にある「チャット履歴とトレーニング(Chat history & training)」をオフにすることで、以降の会話が学習データとして利用されなくなります。

プライバシーに関わる情報を扱う可能性がある場合は、必ずこの設定を確認・変更してください。

入力したデータがどのようにモデル性能向上に使われるか、またその設定を停止(オプトアウト)する方法については、こちらの公式ヘルプページで詳しく説明されています。 https://help.openai.com/en/articles/5722486-how-your-data-is-used-to-improve-model-performance

あなたの会社は大丈夫?ChatGPTを業務活用する際のセキュリティ落とし穴

あなたの会社では、ChatGPTなどの生成AIを業務で利用していますか?非常に便利なツールですが、その使い方を誤ると、会社の信用を揺るがす重大な情報漏洩につながる危険性があります。

実は、多くの企業がそのリスクに気づかないまま利用を進めている実態が、調査によって明らかになっています。この記事では、業務で安全にChatGPTを活用するために、知っておくべきセキュリティの落とし穴と、今すぐ実践できる対策を解説します。

【警告】気づかぬうちに機密情報を漏洩させている可能性

「ChatGPTに会社の機密情報を入力してはいけない」ということは、多くの人が理解しているでしょう。しかし、危険はそれだけではありません。デフォルト設定のまま利用していると、入力した内容がAIの学習データとして利用されてしまう可能性があります。これは、意図せず社内の情報が外部に渡ってしまうことと同じです。

実際に、多くの企業で明確な利用ルールが定められていないのが現状です。ある調査によれば、生成AIの利用ルールを整備している企業は全体の約25%に留まり、7割以上の企業ではルールが未整備のまま利用されているか、全く利用されていないという状況が明らかになっています。

ルールがないまま従業員が個人の判断で利用することで、情報漏洩のリスクは大きく高まります。便利なツールだからこそ、企業として明確な方針と対策を講じることが不可欠なのです。

引用元:

株式会社MM総研が2023年11月に実施した「生成AIの利用動向調査」によると、勤務先での生成AI利用ルールが整備されている企業は25.4%に留まり、74.6%の企業ではルールが未整備であることが明らかになりました。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。