「ChatGPTで業務フローを作成できるって聞いたけど、具体的にどうすればいいの?」

「自分で試してみたけど、なんだか上手く業務フローを整理できない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを活用して業務フローを作成・改善するための具体的なプロンプト例や活用事例、そして成功させるためのコツについて詳しく解説しました。

上場企業を中心に生成AIのコンサルティングを手掛ける弊社が、実際の現場で使っているノウハウだけを厳選してご紹介します。

きっとあなたの会社の業務効率化に役立つはずですので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。

ChatGPTで業務フローの作成・改善が実現できる理由

なぜChatGPTが業務フローの作成や改善にこれほどまでに有効なのでしょうか。その理由は、ChatGPTが持つ高度な言語処理能力と、複雑な情報を整理・構造化する能力にあります。

- 業務フローの可視化と整理

- 属人化の解消とDX推進

- 従来の作図ツールとの違い

これらの能力を活かすことで、これまで時間と手間がかかっていた業務フローの分析・改善作業を、誰でも効率的に進められるようになります。

それでは、1つずつ具体的に解説していきます。

ChatGPTが業務フローの可視化と整理に役立つ仕組み

ChatGPTは、人間が自然に使う言葉で業務内容を伝えるだけで、そのプロセスを論理的に整理し、テキストベースで明確に可視化してくれます。

例えば、複数の担当者が関わる複雑な業務について、それぞれの担当者の作業内容や手順を箇条書きで入力するだけで、ChatGPTが時系列や依存関係を整理し、構造化されたフローとして出力します。

これにより、これまで個人の頭の中にしかなかった暗黙知が形式知に変わり、チーム全体で業務の全体像を正確に共有できるようになります。

思考の壁打ち相手として活用することで、自分一人では気づけなかった業務プロセスの矛盾点や抜け漏れを発見する手助けにもなります。

属人化の解消とDX推進の起爆剤に

多くの企業で課題となっているのが、特定の担当者しか業務の進め方を知らない「属人化」です。

担当者の退職や異動によって業務が滞るリスクを抱えています。

ChatGPTを活用して業務フローを作成し、標準化された手順書やマニュアルとしてドキュメント化することで、この属人化の問題を解消できます。

誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できる体制が整い、業務の引き継ぎもスムーズになります。

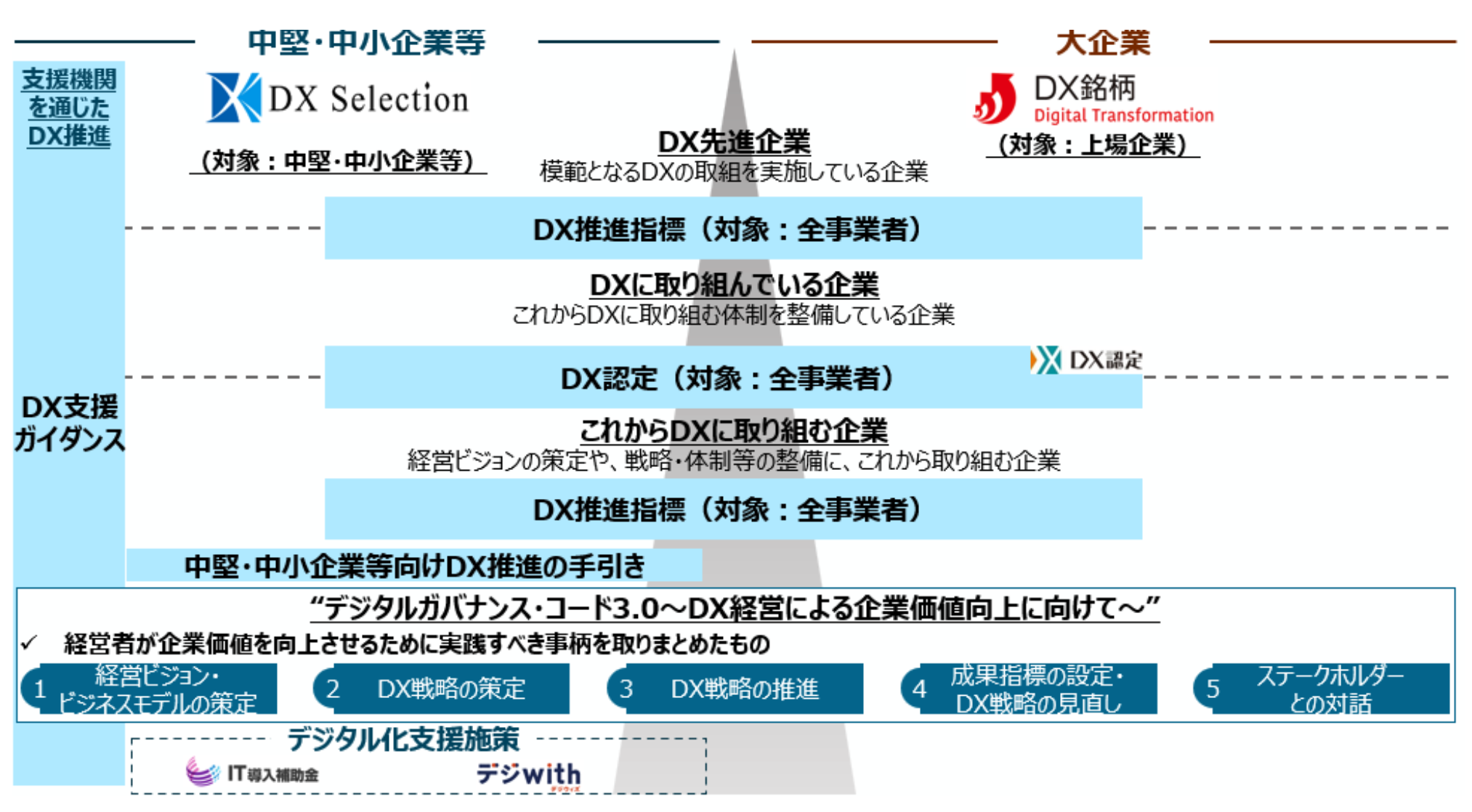

さらに、業務フローが可視化されることで、どこをデジタル化すればよいか、どのツールを導入すれば効率化できるかといったDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の具体的な検討が可能になります。

ChatGPTは、DX推進の第一歩を踏み出すための強力な起爆剤となり得るのです。

こちらは、経済産業省が定義するデジタルトランスフォーメATION(DX)について解説した公式ページです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

従来の作図ツールとの違いとChatGPTの優位性

VisioやLucidchartといった従来の作図ツールは、フローチャートを「描く」ことには長けていますが、フローの内容そのものを「考える」機能はありませんでした。

そのため、利用者はまず自分自身で業務プロセスを完全に理解し、整理した上で作図作業に入る必要がありました。

一方、ChatGPTは対話を通じて業務内容のヒアリングから手伝ってくれます。

曖昧な説明からでも論点を整理し、改善案を提案し、最終的なフロー図のテキストデータまで生成できる点が大きな優位性です。

つまり、ChatGPTは単なる作図ツールではなく、業務改善コンサルタントのように壁打ちしながら、思考を整理し、最適な業務フローを共に創り上げていくパートナーとなり得るのです。

【初心者向け】ChatGPTで業務フローを改善する基本の4ステップ

ここからは、実際にChatGPTを使って業務フローを改善していくための基本的な4つのステップを紹介します。

- 現状の業務フローを可視化する(As-Is)

- ボトルネックと非効率な部分を特定する

- 改善案をChatGPTと生成・検証する

- 新しい業務フローを設計・実装する(To-Be)

このステップに沿って進めることで、初心者の方でも体系的に業務改善に取り組むことができます。

それでは、各ステップを順に見ていきましょう。

ステップ1:現状の業務フローを可視化する(As-Is)

最初のステップは、現在の業務が「誰が」「何を」「どの順番で」行っているのかを正確に把握することです。

これを「As-Is(アズイズ)分析」と呼びます。

まずは、思いつくままに現在の業務手順をChatGPTに伝えてみましょう。

箇条書きでも、文章でも構いません。

「営業担当がお客様から注文を受けたら、まず在庫確認をして、次に受注伝票を作成し…」といった形で、できるだけ具体的に入力するのがポイントです。

ChatGPTは、その断片的な情報から業務の全体像を整理し、構造化されたフローとして出力してくれます。

このプロセスを通じて、これまで意識していなかった細かなタスクや判断基準が明確になります。

ステップ2:ボトルネックと非効率な部分を特定する

現状の業務フロー(As-Is)が可視化できたら、次はその中から問題点を見つけ出します。

具体的には、「時間がかかりすぎている作業」「ミスが頻発する工程」「担当者への負担が大きい部分」といったボトルネックや非効率な箇所を特定します。

このステップでもChatGPTが役立ちます。

可視化した業務フローを提示し、「この業務フローの中で、非効率な点や改善できる可能性のある箇所を洗い出してください」と質問してみましょう。

ChatGPTは、一般的な業務改善の観点から、「この承認プロセスは時間がかかりすぎではないか」「この手作業は自動化できるのではないか」といった客観的な指摘をしてくれます。

これにより、自分たちだけでは気づけなかった問題点を発見するきっかけになります。

ステップ3:改善案をChatGPTと生成・検証する

ボトルネックが特定できたら、いよいよ具体的な改善案を考えていきます。

ステップ2で特定した問題点をChatGPTに伝え、「この問題を解決するための具体的なアイデアを複数提案してください」と依頼しましょう。

例えば、「受注伝票の作成を手作業で行っているため、入力ミスが多く発生しています。何か良い解決策はありますか?」と質問すれば、ChatGPTは「RPAを導入して伝票作成を自動化する」「入力フォームを工夫してミスを減らす」「ダブルチェックの体制を導入する」といった複数の選択肢を提示してくれます。

それぞれの改善案について、メリット・デメリットや導入コストなどをChatGPTと議論しながら、最も効果的で現実的な解決策を絞り込んでいきます。

ステップ4:新しい業務フローを設計・実装する(To-Be)

最後に、ステップ3で決定した改善案を反映した、新しい理想的な業務フロー(To-Be)を設計します。

ChatGPTに、現状のフロー(As-Is)と採用する改善策を伝え、「これらの改善点を盛り込んだ新しい業務フローを作成してください」と指示します。

ChatGPTは、変更点を反映した新しい手順を整理し、To-Beモデルとして出力してくれます。

完成した新しい業務フローは、関係者全員で共有し、実際に運用を開始します。

運用開始後も、定期的に効果を測定し、必要に応じてさらなる改善を加えていくことが重要です。

この一連のサイクルを回すことで、継続的な業務改善が実現します。

【コピペOK】ChatGPTの業務フロー作成で使えるプロンプト5選

ここからは、ChatGPTで業務フローを作成・改善する際に、そのままコピーして使える具体的なプロンプトを5つご紹介します。

- 専門家の役割を与えるロールプレイプロンプト

- 段階的に深掘りするステップバイステッププロンプト

- 現実的な提案を引き出す制約条件プロンプト

- 網羅的な分析を促す多角的視点プロンプト

- 対話を重ねて精度を上げる反復改善プロンプト

これらのプロンプトを使い分けることで、ChatGPTからより質の高い、実践的なアウトプットを引き出すことができます。

1. 専門家の役割を与えるロールプレイプロンプト

ChatGPTに特定の専門家の役割を与えることで、その分野の知見に基づいた、より専門的で的確な回答を得ることができます。

業務フロー改善の文脈では、「業務改善コンサルタント」や「DXコンサルタント」といった役割を与えるのが効果的です。

(プロンプト例)

「あなたは経験豊富な業務改善コンサルタントです。これから当社の経費精算業務のフローを説明しますので、プロの視点から問題点を指摘し、具体的な改善策を提案してください。」

こうすることで、ChatGPTは単なる情報整理だけでなく、コスト削減やリードタイム短縮といった経営的な視点も加味した提案をしてくれるようになります。

2. 段階的に深掘りするステップバイステッププロンプト

一度に全ての情報を得ようとすると、回答が曖昧になったり、精度が落ちたりすることがあります。

そこで、対話を段階的に進め、徐々に深掘りしていくプロンプトが有効です。

(プロンプト例)

「まず、現在の営業部門の見積書作成業務のフローをヒアリングしてください。一つずつ質問を投げかけて、私がそれに答える形で進めたいです。全てのフローを把握できたら、教えてください。」

このプロンプトを使うと、ChatGPTが対話の主導権を握り、必要な情報を漏れなく引き出してくれます。

複雑な業務フローを整理する際に特に役立ちます。

3. 現実的な提案を引き出す制約条件プロンプト

ChatGPTは時に、理想論的で現実的ではない提案をすることがあります。

そこで、あらかじめ予算や人員、利用可能なツールといった制約条件を伝えることで、より実現可能性の高い、地に足のついた回答を引き出すことができます。

(プロンプト例)

「当社の顧客問い合わせ対応業務の改善案を考えてください。ただし、以下の制約条件を守ってください。

・追加予算は月5万円以内

・新たな人員の採用はなし

・現在契約している〇〇(ツール名)を活用すること」

制約条件を明確にすることで、ChatGPTの思考範囲が限定され、より具体的で実践的なアイデアが生成されやすくなります。

4. 網羅的な分析を促す多角的視点プロンプト

自分たちの視点だけでは、どうしても考え方に偏りが生まれてしまいます。

そこで、ChatGPTに複数の視点から物事を分析させることで、より網羅的で客観的な評価を得ることができます。

(プロンプト例)

「新しい備品発注フローの案を作成しました。このフローについて、『管理者』『現場担当者』『経理担当者』それぞれの視点から、メリットと懸念点を挙げてください。」

このプロンプトにより、特定の立場の人にとっての不利益や、見落としていたリスクなどを事前に洗い出すことができ、より完成度の高い業務フローを設計することに繋がります。

5. 対話を重ねて精度を上げる反復改善プロンプト

ChatGPTの回答は、一度で完璧なものが得られるとは限りません。

生成されたアウトプットに対してフィードバックを与え、対話を繰り返すことで、徐々に精度を高めていくことが重要です。

(プロンプト例)

「先ほど提案してくれた業務フロー案ですが、承認プロセスが少し複雑すぎると感じます。もっとシンプルにするための代替案を3つ提案してください。」

このように、生成された内容を鵜呑みにせず、違和感や改善点があれば遠慮なく指摘し、再考を促す姿勢が大切です。

ChatGPTを「対話ができるパートナー」として捉え、協力してアウトプットを洗練させていきましょう。

業務に役立つ日本語対応のAIプロンプトテンプレート集は、こちらの記事で紹介しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

ChatGPTの業務フロー図を自動生成するツールと連携方法

ChatGPTはテキストベースで業務フローを整理するのに非常に優れていますが、最終的にはフローチャートのような視覚的な図で表現したい場合が多いでしょう。

ここでは、ChatGPTが生成したテキストから、自動でフロー図を作成できる「Mermaid」というツールとの連携方法を解説します。

- Mermaidとは?

- Mermaidの基本的な使い方

- Web上でMermaidをすぐに利用できるサイト

この連携をマスターすれば、業務フローの整理から図の作成までをシームレスに行えるようになります。

Mermaidとは?テキストでフロー図を自動生成する基本

Mermaid(マーメイド)は、特定の記法(マークダウンに似た構文)で書かれたテキストを、フローチャートやシーケンス図、ガントチャートなどの図に自動で変換してくれるJavaScriptライブラリです。

特別な作図ソフトをインストールする必要がなく、テキストエディタさえあれば誰でも簡単に図を作成できるのが大きな特徴です。

ChatGPTに「Mermaid記法で業務フロー図を生成してください」と指示するだけで、フロー図の元となるテキストコードを出力させることができます。

あとはそのコードを対応するツールに貼り付けるだけで、綺麗なフロー図が瞬時に完成します。

Mermaidの基本的な使い方と構文

Mermaidの構文は非常にシンプルで直感的です。

例えば、フローチャートを作成する場合、「AからBへ矢印を引き、BからCへ矢印を引く」という流れは以下のように記述します。

コード スニペット

graph TD;

A[処理A] --> B(処理B);

B --> C{判断C};

graph TD は上から下への流れ(Top to Down)を意味します。

A[ ] は四角形、B( ) は角丸の四角形、C{ } はひし形(判断)を表します。

–> がプロセス間の繋がりを示す矢印です。

このように、いくつかの基本的なルールを覚えるだけで、複雑な業務フローもテキストで簡単に表現することができます。

Web上でMermaidをすぐに利用できるサイト

Mermaid記法で書かれたテキストを図に変換するには、Mermaidに対応したビューアが必要です。

幸いなことに、ソフトウェアをインストールしなくても、Webブラウザ上で手軽に利用できるサービスがいくつか存在します。

代表的なのが「Mermaid Live Editor」です。

このサイトにアクセスし、左側のエディタにChatGPTが生成したMermaidコードを貼り付けると、右側にリアルタイムでフロー図がプレビュー表示されます。

完成した図は、画像ファイル(PNGやSVG形式)としてダウンロードすることも可能です。

これにより、ChatGPTで業務フローのロジックを固め、Mermaid Live Editorで即座に可視化するという、非常に効率的なワークフローが実現します。

【実践編】ChatGPTで業務フロー図を自動作成する具体的な手順

それでは、ここまでの知識を総動員して、実際にChatGPTとMermaidを使って業務フロー図を作成する具体的な手順を、ステップバイステップで見ていきましょう。

- ペルソナ(対象者)を設定する

- 現状分析(AS-IS)のフロー図を作成する

- 目指す姿(TO-BE)のフロー図を設計する

- 要件定義書を清書する

この手順に沿って進めることで、誰でも簡単かつ迅速に、高品質な業務フロー図を作成できます。

ペルソナ(対象者)を設定する

まず、この業務フローが「誰のためのものか」を明確にします。

例えば、新入社員向けのマニュアルなのか、システム開発のための要件定義書なのかによって、記述の粒度や専門用語の使い方が変わってきます。

今回は、「新しく配属された中途社員が、当社の『請求書発行業務』を理解するための資料」というペルソナを設定します。

このペルソナをChatGPTに伝えることで、専門用語を避け、分かりやすい言葉でフローを説明してくれるようになります。

(プロンプト例)

「あなたは、ITベンチャー企業の中途社員です。今回、経理部に配属されましたが、前任者が不在のため、請求書発行業務のフローが分かりません。これから、私(上司)が業務内容を説明するので、理解した内容をMermaid記法でフロー図にまとめてください。」

現状分析(AS-IS)のフロー図を作成する

次に、現状の業務プロセスをChatGPTに伝えます。

対話形式で、業務の開始から終了までの流れを具体的に説明しましょう。

ChatGPTは、ヒアリングした内容を基に、現状(As-Is)の業務フロー図をMermaid記法で生成します。

(ユーザーからの説明例)

「まず、営業担当からSlackで『請求書発行依頼』が来ます。依頼には、顧客名、金額、請求内容が書かれています。次に、私は会計ソフトを開いて、その内容を入力し、請求書PDFを作成します。作成したPDFは、一度上長にメールで送付して、内容に間違いがないか確認してもらいます…」

この説明を受けて、ChatGPTはAs-Isのフロー図コードを出力します。

このコードをMermaid Live Editorに貼り付ければ、現状の業務フローが可視化されます。

目指す姿(TO-BE)のフロー図を設計する

現状のフロー(As-Is)が可視化できたら、次はその問題点を洗い出し、改善後の理想的なフロー(To-Be)を設計します。

(プロンプト例)

「先ほど作成したAs-Isのフロー図には、『上長承認がメールのため時間がかかる』『会計ソフトへの手入力でミスが発生する』といった問題点があります。これらの問題を解決した、理想的なTo-Beの業務フロー図をMermaid記法で作成してください。改善案も盛り込んでください。」

この指示により、ChatGPTは例えば「承認プロセスをワークフローシステムに置き換える」「RPAでSlackの内容を会計ソフトに自動転記する」といった改善策を組み込んだ、新しいTo-Beのフロー図コードを生成します。

要件定義書を清書する

最後に、作成したTo-Beのフロー図を基に、業務改善プロジェクトの要件定義書としてまとめます。

フロー図だけでは伝わらない詳細なルールや目的、期待効果などを文章で補足する作業です。

(プロンプト例)

「先ほど作成したTo-Beのフロー図を基に、請求書発行業務の改善に関する要件定義書を作成してください。以下の項目を含めてください。

・背景と目的

・現状(As-Is)の課題

・目指す姿(To-Be)の業務フロー

・期待される効果(定性的・定量的)

・必要なシステム/ツール」

これにより、単なるフロー図の作成に留まらず、具体的なアクションに繋がる公式なドキュメントまで、ChatGPTの支援を受けながら効率的に作成することができます。

【事例】ChatGPTの業務フロー活用による業務効率化の成果

ChatGPTを活用した業務フローの作成・改善は、既に多くの企業や組織で導入され、目覚ましい成果を上げています。

ここでは、具体的な活用事例を4つご紹介します。

- 自治体の申請処理業務

- 製造業の受発注プロセス

- カスタマーサポートの業務フロー

- 要件定義から提案書作成まで

これらの事例から、あなたの会社でも応用できるヒントが見つかるはずです。

事例1:自治体の申請処理業務で年間4,136時間削減

ある自治体では、各種申請書類の受付から承認までのプロセスが複雑化し、職員の大きな負担となっていました。

そこで、ChatGPTを活用して現状の業務フローを徹底的に可視化。

職員へのヒアリング内容をChatGPTに入力し、ボトルネックとなっている承認プロセスや書類の確認作業を特定しました。

次に、ChatGPTと改善策を議論し、「電子申請システムの導入」や「RPAによる定型業務の自動化」を盛り込んだ新しい業務フローを設計しました。

この改善により、従来は紙ベースで行われていた多くの手作業が削減され、結果として年間で約4,136時間もの業務時間削減に成功したと報告されています。

事例2:製造業の受発注プロセスを改善

ある製造業の企業では、顧客からの注文を受けてから、工場へ製造指示を出すまでの受発注プロセスが電話やFAX中心で、情報の伝達ミスやリードタイムの長さが課題でした。

この企業では、まずChatGPTを使って関係者全員から現状の業務の流れをヒアリングし、As-Isモデルを作成。

フローを可視化したことで、特定の担当者に業務が集中していることや、情報の二重入力といった非効率な点が明確になりました。

改善策として、ChatGPTが提案した「Web受発注システムの導入」を核としたTo-Beモデルを設計・実装。

これにより、顧客は24時間いつでも注文が可能になり、社内の情報共有もリアルタイムで行えるようになりました。

結果、受注ミスが大幅に減少し、リードタイムも平均で2日間短縮されるなど、大きな成果を上げています。

事例3:カスタマーサポートの業務フローを最適化

あるECサイト運営会社では、顧客からの問い合わせ対応(カスタマーサポート)の業務フローが標準化されておらず、担当者によって対応品質にばらつきがあることが問題でした。

そこで、優秀なオペレーターの対応内容をChatGPTに学習させ、理想的な問い合わせ対応フローをテキストで生成。

「問い合わせ内容のヒヤリング」「FAQデータベースでの検索」「エスカレーションの判断基準」などを明確に定義した標準業務手順書を作成しました。

さらに、この手順書をチャットボットのシナリオにも応用。

一次対応をチャットボットが自動で行い、複雑な案件のみを有人オペレーターに繋ぐという新しいフローを構築しました。

これにより、オペレーターの負担が軽減されると共に、顧客対応の品質が平準化され、顧客満足度の向上にも繋がりました。

事例4:要件定義から提案書作成までを2時間15分で完了

あるシステム開発会社では、顧客への提案活動において、要件定義から提案書の作成までに多くの時間を要していました。

特に、顧客の曖昧な要求を整理し、具体的なシステム化の要件に落とし込む作業が属人化していました。

この会社では、ChatGPTを「優秀なITコンサルタント」と位置づけ、顧客との打ち合わせ議事録を入力。

ChatGPTに議事録から課題を抽出させ、解決策となるシステムの概要と業務フロー案を生成させました。

さらに、生成されたフローを基に、提案書の骨子や構成案まで作成させたのです。

結果として、これまで丸一日かかっていた一連の作業が、わずか2時間15分で完了。

提案のスピードと質が飛躍的に向上し、受注率のアップにも貢献しています。

ChatGPTで業務フロー改善を成功させるための3つの注意点

ChatGPTは業務フロー改善の強力なツールですが、使い方を誤ると期待した効果が得られないこともあります。

成功させるためには、以下の3つの注意点を押さえておくことが重要です。

- 現場の声を必ず取り入れる

- 段階的な導入で混乱を防ぐ(スモールスタート)

- 継続的な改善サイクルを構築する

これらのポイントを意識することで、机上の空論で終わらない、実効性のある業務改善を実現できます。

注意点1:現場の声を必ず取り入れる

ChatGPTが提案する業務フローは、あくまで一般的なベストプラクティスに基づいたものです。

しかし、実際の業務には、その現場特有の事情や、文章化しきれない暗黙のルールが存在します。

ChatGPTだけで改善案を完結させるのではなく、必ずその業務を実際に行っている現場の担当者の意見をヒアリングし、改善案に反映させることが不可欠です。

「このフローでは、現実的に対応できない」「ここの部分は、もっとこうしてほしい」といった現場の声を吸い上げ、調整を重ねることで、本当に使える業務フローが完成します。

現場を無視したトップダウンの改善は、形骸化し、失敗する可能性が高いことを肝に銘じておきましょう。

注意点2:段階的な導入で混乱を防ぐ(スモールスタート)

理想的な業務フロー(To-Be)が完成したからといって、いきなり全部門で一斉に導入しようとすると、現場が混乱し、かえって生産性が低下するリスクがあります。

特に、大きなプロセスの変更や新しいツールの導入を伴う場合は注意が必要です。

まずは、特定の部署やチームに限定して試験的に導入する「スモールスタート」を心がけましょう。

小さな範囲で試すことで、事前に想定できなかった問題点を洗い出し、本格導入前に修正することができます。

また、試験導入で成功事例を作ることで、他の部署へ展開する際の説得力も増し、全社的な協力が得られやすくなります。

注意点3:継続的な改善サイクルを構築する

業務フローは、一度作成したら終わりではありません。

ビジネス環境の変化や新しい技術の登場によって、最適なフローは常に変化し続けます。

大切なのは、一度作った業務フローを定期的に見直し、改善を続けていく「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を組織に根付かせることです。

新しいフローを導入した後も、「期待した効果は出ているか」「新たな問題は発生していないか」を定期的にモニタリングし、現場からのフィードバックを収集する仕組みを構築しましょう。

そして、その結果を基に、再びChatGPTを活用して次の改善策を検討していく。

この継続的な改善サイクルこそが、企業の競争力を維持し、生産性を向上させ続ける鍵となります。

なぜ、あなたの業務改善は進まないのか?ChatGPTが最強の「業務コンサルタント」になる時代

「業務フローの見直し」と聞くと、多くの人が分厚いマニュアルや複雑なフローチャートを前に頭を抱えた経験があるかもしれません。特定の担当者しか知らない作業、いわゆる「属人化」した業務がブラックボックスとなり、改善の第一歩すら踏み出せない。これは多くの企業が直面する深刻な課題です。しかし、ChatGPTの登場により、その常識は覆されようとしています。重要なのは、AIを単なる「作図ツール」ではなく、思考を整理し、課題を発見してくれる「対話型のコンサルタント」として活用することです。これまで専門家が行っていた現状分析(As-Is)から、ボトルネックの特定、そして理想的な業務フロー(To-Be)の設計までを、対話を通じて誰でも行えるようになりました。AIに業務内容を話すだけで、自分たちでは気づけなかった非効率な点や改善のヒントが次々と明らかになります。これは、全社的なDX推進の強力な起爆剤となり得る、まさに業務改善の革命です。

引用元:

経済産業省の「DXレポート」では、多くの企業で既存システムが複雑化・ブラックボックス化し、業務の実態が見えなくなっていることが指摘されています。このような「技術的負債」が、企業の競争力低下の大きな要因となっています。(経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化といった深刻な課題に直面しており、生成AIの活用はDX推進や業務改善の切り札として大きな注目を集めています。

しかし、実際には「何から手をつければいいのか分からない」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じている企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは、日本で初めてのアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

例えば、メール作成や議事録の要約、画像からの文字起こし、さらにはレポートの自動生成といった多様な業務を、「アプリ」を選ぶような直感的な操作で、誰でも簡単にAIに任せることができます。

基盤にはAzure OpenAI Serviceを利用しているため、入力したデータがAIの学習に使われることはなく、セキュリティ面でも万全です。

さらに、経験豊富なAIコンサルタントによる手厚い導入サポートも提供しているため、「AIをどう業務に活かせばいいのか分からない」という企業でも、安心してスタートを切ることができます。

導入後すぐに効果を実感できる設計になっており、複雑なプログラミングや高度なAI知識は一切不要。

すぐにでも業務効率化を実現できる点が、Taskhubの最大の魅力です。

まずは、Taskhubの具体的な活用事例や全機能を詳しく解説した【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてみてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。