「ChatGPTで大量のテキストデータを分類できるらしいけど、具体的にどうやるの?」

「実際に自分で試してみたけど、思ったように分類してくれない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを使ってテキストを分類するための具体的なプロンプト例と実際の活用事例、さらに分類の精度を高めるコツについて詳しく解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が実際に使っているプロンプトのみをご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの分類機能とは?できることやメリットを解説

ここからは、ChatGPTが持つテキスト分類の機能と、それを活用することで得られるメリットについて解説します。

ChatGPTの分類能力を理解することで、日々の業務にどのように活かせるかのイメージが湧くはずです。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTができるテキスト分類とは

ChatGPTのテキスト分類とは、与えられた文章の内容をAIが理解し、あらかじめ定義されたカテゴリやルールに基づいて自動で仕分ける機能のことです。

例えば、顧客からの問い合わせメールを「料金に関する質問」「製品の不具合報告」「その他」といったカテゴリに分けたり、アンケートの自由回答から「ポジティブな意見」「ネガティブな意見」を抽出したりすることが可能です。

この機能は、文章の文脈やニュアンスを読み取る能力に長けており、人間が手作業で行っていた時間のかかる分類作業を高速かつ正確に処理できるため、多くのビジネスシーンで注目されています。

ChatGPTで分類作業を自動化する3つのメリット

ChatGPTでテキスト分類を自動化することには、大きく分けて3つのメリットがあります。

1つ目は、業務効率の大幅な向上です。これまで担当者が一件一件手作業で確認・仕分けしていた作業を自動化することで、人件費の削減と時間の節約に繋がります。

2つ目は、属人性の排除と品質の安定化です。人間による作業では、担当者のスキルやその日の体調によって判断基準にブレが生じることがあります。ChatGPTを使えば、常に一定のルールに基づいて分類が行われるため、品質を均一に保つことができます。

3つ目は、データからの新たなインサイト発見です。大量のテキストデータを迅速に分類・分析することで、これまで見過ごされていた顧客の潜在的なニーズや、サービス改善のヒントを発見できる可能性が高まります。

ChatGPTで分類を始める前の準備

ここからは、ChatGPTでテキスト分類を始める前に、準備しておくべきことについて解説します。

- 有料プランへの登録

- 分類したいテキストデータの用意

これらの準備を事前に行うことで、よりスムーズかつ高精度な分類作業が可能になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

有料プランの「GPT-4」を推奨

ChatGPTには無料版(GPT-3.5)と有料版(GPT-4など)がありますが、高精度なテキスト分類を行いたい場合は、有料プランの利用を強く推奨します。

有料版で利用できるGPT-4は、無料版のGPT-3.5と比較して、文章の読解力や論理的思考能力が格段に向上しています。

特に、複雑な内容や専門的なテキストを分類する場合、その性能差は顕著に現れます。無料版では意図した通りに分類できないケースでも、有料版であれば正確に処理できることが多いため、ビジネスで利用するなら有料プランへの登録を検討しましょう。

ChatGPT-4の料金や使い方、無料版のGPT-3.5との具体的な性能差については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

分類したいテキストデータを用意する

次に、分類したいテキストデータそのものを用意する必要があります。

顧客からの問い合わせ履歴、アンケートの回答、SNSの投稿、ニュース記事など、分類の目的によってデータは様々です。

データは、ExcelやCSV、またはテキストファイル形式でまとめておくと、ChatGPTに読み込ませる際にスムーズです。

このとき、データが整理されているほど、ChatGPTは内容を正確に理解しやすくなります。可能であれば、誤字脱字の修正や、無関係な情報の削除といった前処理を行っておくと、分類の精度がさらに向上します。

【コピペでOK】ChatGPTでテキストを分類する手順とプロンプト例

ここからは、実際にChatGPTを使ってテキストを分類するための具体的な手順と、そのままコピーして使えるプロンプトの例を紹介します。

- Step1:分類したいデータをChatGPTに読み込ませる

- Step2:最適なカテゴリを提案してもらうプロンプト

- Step3:カテゴリ分けを実行してもらうプロンプト

- Step4:結果を表形式で出力してもらうプロンプト

この4つのステップに沿って進めることで、誰でも簡単かつ正確にテキスト分類を行うことができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

Step1:分類したいデータをChatGPTに読み込ませる

まずは、分類したいテキストデータをChatGPTに読み込ませます。

データ量が多い場合は、一度に全てを貼り付けるのではなく、複数回に分けて入力すると良いでしょう。

今回は、顧客からの問い合わせメールを分類するケースを想定してみましょう。

以下のように、データを直接プロンプトに貼り付けます。

これから以下のテキストデータを分類します。

データ1: 「製品Aの料金について、詳細な資料を送ってください。」

データ2: 「購入した製品Bが正常に動作しません。交換は可能ですか?」

データ3: 「製品Cの新しい機能について、使い方を教えてほしいです。」

データ4: 「いつもお世話になっております。次回のセミナー日程はいつ頃わかりますか?」

データ5: 「製品Aの導入を検討しているのですが、他社製品との違いを教えてください。」Step2:最適なカテゴリを提案してもらうプロンプト

データを読み込ませたら、次にどのようなカテゴリに分けるのが適切か、ChatGPT自身に提案してもらいます。

自分でカテゴリを考える手間が省けるだけでなく、より客観的で適切な分類軸を見つけられる可能性があります。

以下のプロンプトをコピーして使ってみてください。

上記のデータ群を分類するのに最適なカテゴリを5つ提案してください。このプロンプトを実行すると、ChatGPTはデータの内容を分析し、「料金に関する問い合わせ」「製品の不具合・交換」「操作方法の質問」「イベントに関する問い合わせ」「製品比較・導入検討」といったカテゴリ案を提示してくれます。

Step3:カテゴリ分けを実行してもらうプロンプト

ChatGPTが提案したカテゴリ、あるいは自分で決めたカテゴリを元に、実際の分類作業を依頼します。

どのカテゴリに分類すべきか、明確に指示を与えることが重要です。

以下のプロンプトを参考にしてください。

先ほど提案されたカテゴリ案を参考に、以下の5つのカテゴリに分類してください。

#カテゴリ

・料金に関する問い合わせ

・製品の不具合

・操作方法の質問

・導入前の相談

・その他このように指示することで、ChatGPTは各データを指定されたカテゴリのいずれかに仕分けてくれます。

Step4:結果を表形式で出力してもらうプロンプト

分類結果を後で活用しやすいように、表形式で出力してもらうと便利です。

Excelやスプレッドシートにそのまま貼り付けて使うことができます。

以下のプロンプトを使ってみましょう。

分類結果を、以下の形式の表で出力してください。

| データ番号 | 内容 | カテゴリ |

|:---|:---|:---|このプロンプトを実行すると、ChatGPTは整形されたマークダウン形式のテーブルを生成します。これにより、分類結果が一目でわかりやすくなり、報告書の作成やデータ分析の際に非常に役立ちます。

【応用編】ChatGPT分類のビジネス活用事例7選

ここからは、ChatGPTのテキスト分類機能が、実際のビジネスシーンでどのように活用されているのか、具体的な事例を7つ紹介します。

自社の業務に当てはめて考えることで、新たな業務効率化のヒントが見つかるかもしれません。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

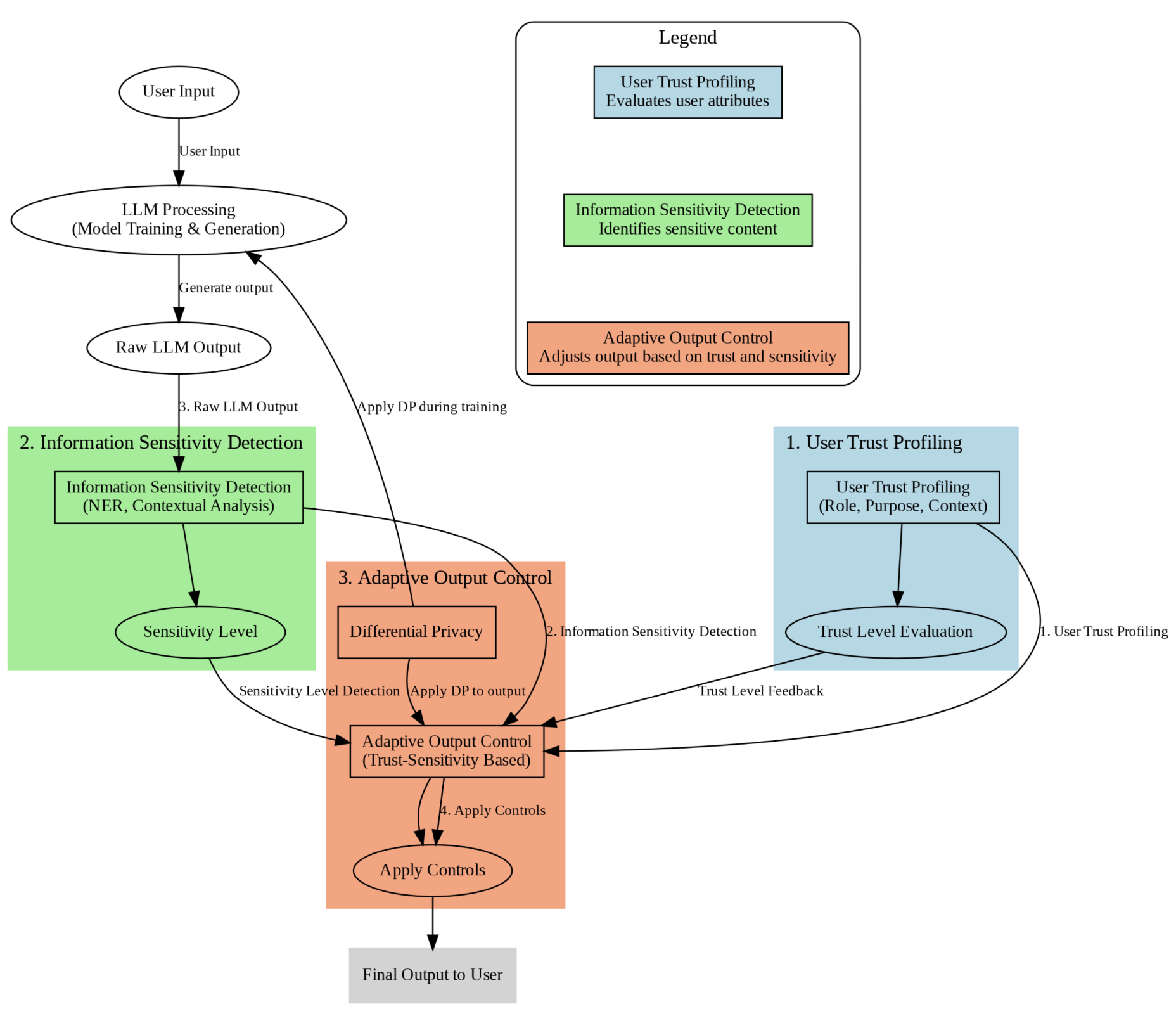

問い合わせ内容を自動で仕分け、担当部署に割り振る

コールセンターやカスタマーサポート部門では、毎日大量のメールやチャットでの問い合わせが寄せられます。

ChatGPTを活用すれば、これらの問い合わせ内容を「緊急度高」「製品Aに関する質問」「料金プランについて」といった基準で自動的に分類し、適切な担当部署や担当者へ迅速に割り振ることが可能です。

これにより、返信までの時間を大幅に短縮し、顧客満足度の向上に繋げることができます。

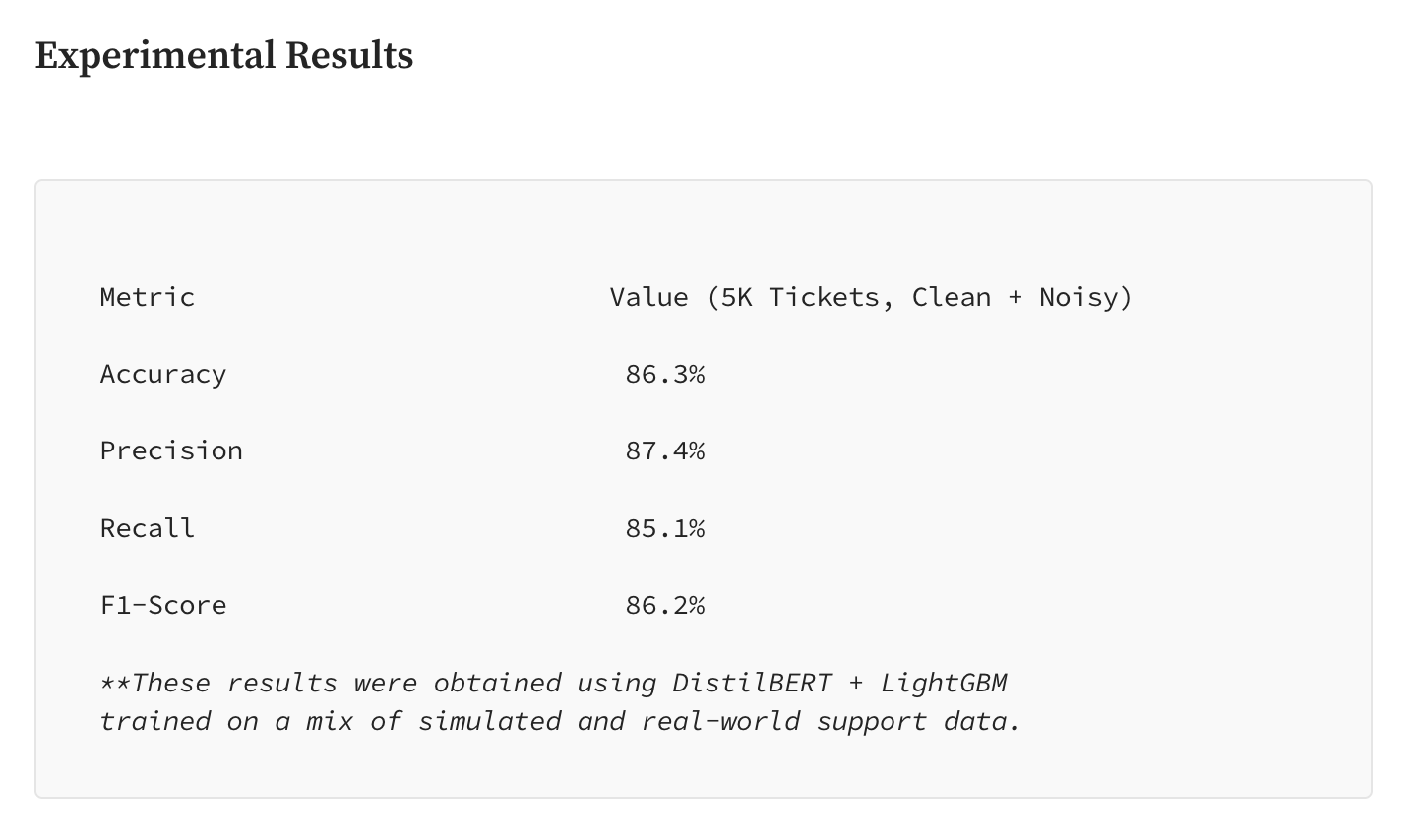

こちらは、LLMと他の機械学習モデルを組み合わせたハイブリッド戦略により、サポートチケット分類の精度を高めるアプローチについて解説した記事です。合わせてご覧ください。https://medium.com/@mondal.arup/enhancing-support-ticket-classification-a-hybrid-llm-ml-strategy-for-real-world-accuracy-2df0abcd9e82

アンケートの自由回答を分析し、顧客ニーズを把握する

アンケートの自由回答欄には、顧客の率直な意見や潜在的なニーズといった貴重な情報が詰まっています。

しかし、そのテキスト量は膨大で、全てに目を通して分析するのは大変な労力がかかります。

ChatGPTを使えば、これらの自由回答を「ポジティブな意見」「ネガティブな意見」「改善要望」「新機能の提案」などに分類できます。

分類されたデータを分析することで、製品開発やサービス改善のための具体的なヒントを効率的に得ることができます。

ChatGPTを活用したアンケート分析の具体的なプロンプト例については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

応募者のレジュメを分類し、採用業務を効率化する

採用活動において、多くの応募者から送られてくる履歴書や職務経歴書(レジュメ)の確認は、人事担当者にとって大きな負担です。

ChatGPTを活用すれば、レジュメの内容を解析し、「必須スキルの有無」「経験年数」「希望職種」といった基準で自動的に候補者を分類できます。

これにより、採用担当者は条件に合致する可能性の高い候補者に集中して時間を割くことができ、採用プロセス全体の効率化と質の向上が期待できます。

こちらは、汎用LLMが採用のレジュメスクリーニングにおいて専門特化モデルより精度や公平性で劣る場合があることを指摘した研究です。合わせてご覧ください。https://arxiv.org/html/2507.02087v1

顧客リストを属性ごとに分類し、マーケティング施策に活かす

CRM(顧客関係管理)システムに蓄積された顧客リストを、より効果的なマーケティング活動に活かすためにも、ChatGPTの分類機能は有効です。

例えば、過去の購買履歴や問い合わせ内容から、顧客を「高関心層」「安定層」「離反予備軍」といったセグメントに分類できます。

それぞれのセグメントの特性に合わせたメールマガジンを配信したり、個別のキャンペーンを企画したりすることで、マーケティング施策の費用対効果を高めることが可能です。

大量のブログ記事を整理・リライトする

長年運営しているオウンドメディアなどでは、過去の記事が大量に蓄積されています。

これらの記事を整理し、情報が古くなったものをリライト(書き直し)することは、SEO対策やコンテンツの価値を維持する上で重要です。

ChatGPTを使えば、大量のブログ記事を「製品紹介」「ノウハウ」「事例紹介」といったカテゴリに分類できます。

さらに、各記事の要約を生成させたり、内容の重複をチェックさせたりすることも可能です。これにより、コンテンツ管理やリライト戦略の立案が効率的に行えます。

FAQを自動生成し、カスタマーサポートを効率化する

顧客からの問い合わせ履歴は、FAQ(よくある質問)を作成するための宝庫です。

ChatGPTに過去の問い合わせデータを読み込ませ、「同様の質問」をグループ化・分類させることができます。

そして、分類された質問グループごとに、最も簡潔で分かりやすい回答案を生成させれば、FAQコンテンツを効率的に作成できます。

充実したFAQを用意することで、顧客は自己解決できる問題が増え、結果としてカスタマーサポート部門への問い合わせ件数削減に繋がります。

契約書や文書を分類・管理する

法務部門や管理部門では、日々多くの契約書や社内文書を取り扱います。

ChatGPTの分類機能を活用すれば、これらの文書を「秘密保持契約書(NDA)」「業務委託契約書」「請求書」といった種類ごとに自動で分類し、管理を効率化できます。

さらに、文書の内容を読み込ませて、「契約期間」「契約金額」「重要条項」といった特定の情報を抽出させることも可能です。これにより、文書管理にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

ChatGPTの分類精度をさらに高める5つのコツ

ここからは、ChatGPTの分類精度をさらに高めるための、プロンプト作成における5つのコツを紹介します。

- 分類のルールや目的を明確に伝える

- 具体的な分類例をいくつか提示する

- 「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与える

- 一度に処理するデータ量を調整する

- 分類結果が不十分な場合は追加で指示を出す

これらのコツを押さえることで、ChatGPTからより意図に沿った、精度の高い分類結果を引き出すことができます。

こちらは、LLMのテキスト分類において、プロンプトの工夫よりもファインチューニングが大幅に高い精度を達成することを示した研究です。合わせてご覧ください。https://www.mdpi.com/2504-4990/6/4/129

それでは、1つずつ順に解説します。

1. 分類のルールや目的を明確に伝える

ChatGPTに分類を依頼する際は、「なぜ分類するのか」という目的と、「どのような基準で分類してほしいのか」というルールを、できるだけ具体的に伝えることが重要です。

例えば、単に「問い合わせを分類して」と指示するのではなく、「顧客満足度向上のため、問い合わせ内容を緊急度と内容の2軸で分類してください。緊急度は『高・中・低』で、内容は『料金・機能・その他』でお願いします」のように、背景や詳細な条件を伝えることで、アウトプットの精度が格段に向上します。

2. 具体的な分類例をいくつか提示する

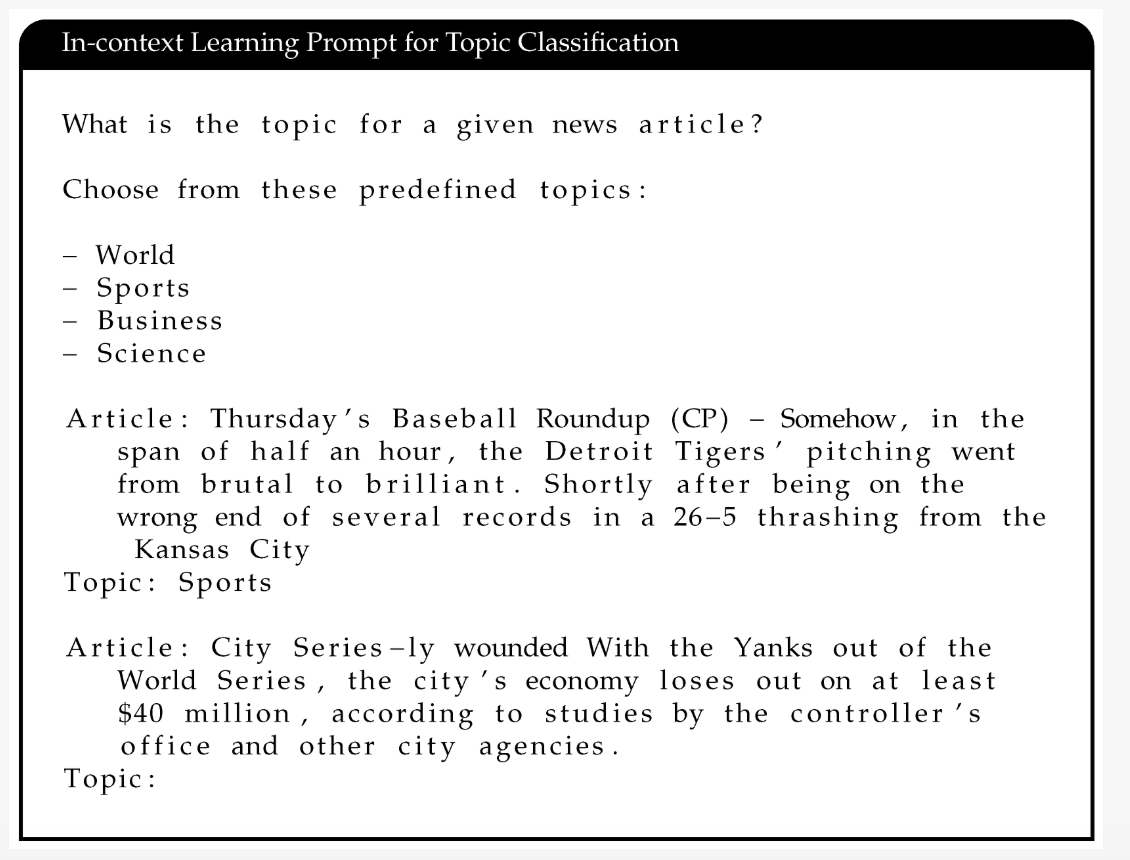

AIは具体的な例(Few-shot)から学習する能力に長けています。

分類のルールを言葉で説明するだけでなく、いくつかの具体的な分類例を提示してあげることで、ChatGPTは分類の基準をより深く理解できます。

「この文章は『ポジティブ』」「この文章は『ネガティブ』」といった例を2〜3個示すだけで、AIはパターンを掴み、他のデータに対しても同様の基準で正確な分類を行ってくれるようになります。

これは「Few-shotプロンプティング」と呼ばれるテクニックです。

こちらは、LLMのテキスト分類においてFew-shot(少数事例提示)がZero-shot(事例なし)よりも一貫して精度を向上させることを示した研究報告です。合わせてご覧ください。https://www.researchgate.net/publication/388959312_Benchmarking_Zero-Shot_vs_Few-Shot_Performance_in_LLMs

3. 「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与える

プロンプトの冒頭で、「あなたは熟練のデータアナリストです」「あなたは優秀なカスタマーサポートのリーダーです」といったように、ChatGPTに特定の役割(ロール)を与えることも有効なテクニックです。

役割を設定することで、ChatGPTはその専門家の視点から物事を考え、より専門的で質の高い回答を生成しようとします。

テキスト分類においては、そのデータのドメイン(分野)に合わせた専門家としての役割を与えることで、文脈の理解度が深まり、分類の精度向上が期待できます。

こちらは、専門家の役割を与えるプロンプティングが、特に専門分野でのLLMの分類精度を向上させることを実証した論文です。合わせてご覧ください。https://www.researchgate.net/publication/379667988_An_Empirical_Evaluation_of_Prompting_Strategies_for_Large_Language_Models_in_Zero-Shot_Clinical_Natural_Language_Processing_Algorithm_Development_and_Validation_Study

4. 一度に処理するデータ量を調整する

非常に大量のテキストデータを一度に処理させようとすると、ChatGPTの性能が低下したり、途中で処理が止まってしまったりすることがあります。

もし分類結果の精度が低いと感じた場合は、一度に入力するデータの量を減らし、複数回に分けて処理してみてください。

逆に、データ量が少なすぎると文脈を理解しきれない場合もあるため、タスクの内容に応じて適切なデータ量を見つけることが大切です。

5. 分類結果が不十分な場合は追加で指示を出す

一度の指示で完璧な結果が得られない場合でも、諦める必要はありません。

ChatGPTは対話形式でタスクを進めるのが得意です。

例えば、「その分類では曖昧なので、もっと基準を厳しくしてください」や、「カテゴリAに分類されたデータについて、さらに細かく分類してください」といったように、追加で具体的な指示を与えることで、結果を段階的に改善していくことができます。

対話を重ねることで、最終的に理想的な分類結果にたどり着くことが可能です。

ChatGPTで分類を行う際の注意点

ここからは、ChatGPTでテキスト分類を行う際に、必ず知っておくべき注意点について解説します。

- 個人情報や機密情報は入力しない

- 生成された内容が正しいか必ず確認する

- 著作権を侵害しないように利用する

これらの注意点を守らないと、情報漏洩やコンプライアンス違反といった重大な問題に繋がる可能性があります。

それでは、1つずつ順に解説します。

個人情報や機密情報は入力しない

ChatGPTに入力したデータは、AIの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、顧客の氏名や住所、電話番号といった個人情報や、社外秘のプロジェクト情報、財務データなどの機密情報を絶対に入力してはいけません。

万が一これらの情報が外部に漏洩した場合、深刻なセキュリティインシデントに繋がる恐れがあります。

分類したいデータに機密情報が含まれている場合は、必ず匿名化処理を行うか、入力しないようにしてください。

こちらは、LLMが入力された個人情報や機密情報を記憶し、意図せず漏洩させるリスクについて論じた論文です。合わせてご覧ください。https://www.mdpi.com/2673-2688/5/4/134

生成された内容が正しいか必ず確認する

ChatGPTは非常に高性能なAIですが、その回答が100%正確であるとは限りません。

時には、事実と異なる情報を生成したり、文脈を誤って解釈したりすることもあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

特に、重要な意思決定に関わるデータの分類を行う場合は、AIによる自動分類の結果を鵜呑みにせず、最終的には必ず人間の目で内容を確認し、ダブルチェックを行うことが不可欠です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

著作権を侵害しないように利用する

インターネット上のブログ記事やニュース記事などを分類の対象とする場合、そのテキストの著作権に注意が必要です。

他者が著作権を持つ文章を無断でコピーしてChatGPTに入力し、その結果を商業利用すると、著作権侵害にあたる可能性があります。

特に、分類した結果を元に新たなコンテンツを生成し、公開するようなケースでは注意が必要です。

自社で権利を持っているデータや、著作権フリーのデータを使用するなど、利用規約や法律を遵守した上で活用するようにしましょう。

ChatGPTの分類機能に関するよくある質問

ここからは、ChatGPTのテキスト分類機能に関して、多くの人が抱く疑問点についてQ&A形式で回答します。

無料版でも使えるのか、日本語の精度はどのくらいか、といった点について解説します。

無料版(GPT-3.5)でも分類はできますか?

はい、無料版で利用できるGPT-3.5でもテキスト分類機能を使用することは可能です。

単純なキーワードに基づいた仕分けや、比較的簡単な内容の文章分類であれば、無料版でも十分に対応できる場合があります。

しかし、記事で紹介したような、文脈やニュアンスの深い理解が求められる高度な分類を行いたい場合は、有料版のGPT-4を利用する方が圧倒的に高い精度が期待できます。

日本語のテキストも正確に分類できますか?

はい、ChatGPTは日本語のテキストも非常に高い精度で分類することができます。

学習データに大量の日本語テキストが含まれているため、自然な日本語の表現や独特のニュアンスも理解することが可能です。

ただし、非常に専門的な用語や業界特有の隠語などが含まれる場合は、事前に用語の意味を説明してあげるなどの工夫をすることで、さらに分類精度を高めることができます。

こちらは、日本語のテキスト分類においてGPT-4の性能がプロンプトの僅かな違いで大きく変動する不安定性を示した論文です。合わせてご覧ください。

https://aclanthology.org/2023.paclic-1.1.pdf

画像や音声の分類はできますか?

有料版のChatGPT(GPT-4など)は、テキストだけでなく画像の内容を理解する能力(マルチモーダル機能)も持っています。

そのため、画像に写っているものを説明させたり、特定の基準で画像を分類させたりすることも可能です。

ただし、2024年現在、音声データを直接入力して分類する機能はまだ限定的です。

音声を一度テキストに書き起こし、そのテキストデータを分類するという手順を踏むのが一般的です。

【警告】あなたの業務はAIに奪われる?「思考停止」と「賢く活用」の決定的違い

ChatGPTの登場で、多くのビジネスパーソンが業務の効率化を実感しています。しかし、ただ便利なツールとして使うだけでは、あなたの思考力や創造性が失われてしまうかもしれません。ある調査では、AIをただ「答えを出す機械」として使うと、人間の認知活動が低下することが示唆されています。

この状態は、AIに思考を“外部委託”していることに他なりません。しかし、ご安心ください。重要なのはAIの使い方です。AIを「答えを出す機械」としてではなく、「思考を鍛えるパートナー」として活用することで、あなたの能力は飛躍的に向上します。

あなたの脳はサボってない?AIに思考を丸投げする危険性

「ChatGPTを使えば、自分で考えなくてもいい」—もしそう思っているなら、それは危険なサインかもしれません。

引用元:

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者らは、大規模言語モデル(LLM)の使用が人間の認知に与える影響を調査しました。研究結果は、LLM支援によるライティングタスクにおいて、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することを示しています。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

上記研究が示すように、AIに作業を丸投げすることは、脳が「省エネモード」に慣れてしまい、次のようなリスクを引き起こす可能性があります。

- 深く考える力の衰退

- 記憶の定着率の低下

- 新しいアイデアが生まれにくくなる

便利なツールに頼りすぎることで、本来持っていたはずの「考える力」が知らず知らずのうちに失われる可能性があるのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。