「ChatGPTと自社のクラウドを連携させたいけど、具体的な方法がわからない…」

「クラウド上のデータをChatGPTで活用したいけど、セキュリティが心配…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTとクラウドを連携させるメリットから、具体的な連携方法、業務別の活用事例、そして安全に利用するための注意点までを網羅的に解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際の知見に基づいて、本当に役立つ情報だけをご紹介します。

きっとあなたの会社の業務効率化に貢献できるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜChatGPTとクラウドの連携が注目されるのか?3つのメリット

ここからは、ChatGPTとクラウドの連携が注目される3つのメリットを紹介します。

- クラウド上の膨大なデータをChatGPTで活用できる

- チームでの情報共有や共同作業がスムーズになる

- 定型業務を自動化し、生産性が飛躍的に向上する

これらのメリットを理解することで、ChatGPTとクラウド連携の重要性が見えてくるでしょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

メリット1:クラウド上の膨大なデータをChatGPTで活用できる

クラウドストレージに保存されている膨大なデータを、ChatGPTの高度な分析能力と組み合わせることで、これまでにない深い洞察を得ることが可能になります。

例えば、顧客データ、売上データ、日々の業務報告書など、企業内に散在する様々な情報をChatGPTに読み込ませ、分析させることができます。これにより、市場のトレンド予測、顧客の購買行動の分析、業務プロセスのボトルネック特定などが、従来よりもはるかに迅速かつ正確に行えるようになります。

手作業でのデータ集計や分析にかかっていた時間を大幅に削減し、より戦略的な意思決定に時間を割くことができるようになるでしょう。

メリット2:チームでの情報共有や共同作業がスムーズになる

ChatGPTをクラウド環境と連携させることで、チーム内の情報共有と共同作業の質を劇的に向上させることができます。

例えば、クラウド上に保存された議事録やドキュメントをChatGPTが要約し、要点を抽出してチームメンバーに自動で共有する仕組みを構築できます。これにより、会議に参加できなかったメンバーも迅速に情報をキャッチアップでき、認識の齟齬を防ぐことができます。

また、共同でドキュメントを作成する際には、ChatGPTが文章の構成案を提案したり、誤字脱字をチェックしたりすることで、作業効率が大幅に向上します。メンバー間のコミュニケーションロスを減らし、プロジェクトを円滑に進めるための強力なサポートツールとなります。

メリット3:定型業務を自動化し、生産性が飛躍的に向上する

ChatGPTとクラウドを連携させることで、これまで人間が時間をかけて行っていた多くの定型業務を自動化できます。

例えば、毎日作成している日報や週報、定期的に提出が必要なレポートなどを、クラウド上のデータをもとにChatGPTが自動で生成するよう設定できます。テンプレートに沿った文章作成やデータ入力といった単純作業から解放されることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

これにより、個人の生産性向上はもちろん、組織全体の業務効率も飛躍的に高まり、企業の競争力強化に直結するでしょう。

こちらは、マサチューセッツ工科大学(MIT)によるChatGPTが労働者の生産性を向上させる効果を検証した研究です。合わせてご覧ください。 https://news.mit.edu/2023/study-finds-chatgpt-boosts-worker-productivity-writing-0714

【簡単】ChatGPTと主要クラウドストレージを連携させる方法

ここからは、ChatGPTと主要なクラウドストレージを連携させる具体的な方法を解説します。

- ChatGPTとGoogle Driveを連携させる

- ChatGPTとOneDriveを連携させる

- API連携で自社のクラウドシステムに組み込む

それぞれの方法を理解し、自社の環境に合った最適な連携方法を見つけましょう。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとGoogle Driveを連携させる

現在、ChatGPTの公式機能としてGoogle Driveと直接連携する機能は限定的ですが、ZapierやMakeといった外部の連携ツール(iPaaS)を利用することで、簡単に連携を実現できます。

これらのツールを使うと、「Google Driveに新しいファイルが追加されたら、その内容をChatGPTが要約し、指定のスプレッドシートに書き込む」といった自動化のワークフローを、プログラミングの知識なしで作成することが可能です。

設定は非常に直感的で、画面の指示に従ってアカウントを接続し、トリガー(きっかけとなる動作)とアクション(実行する動作)を設定するだけです。これにより、日々の業務で利用しているGoogle Drive上のドキュメントを、シームレスにChatGPTと連携させることができます。

ChatGPTとOneDriveを連携させる

Google Driveと同様に、MicrosoftのOneDriveもZapierやMakeなどの連携ツールを介してChatGPTと連携させることが可能です。

特に、Microsoft 365(旧Office 365)を業務で利用している企業にとっては、OneDriveとの連携は非常に親和性が高いと言えます。例えば、「OneDrive上の特定のフォルダに保存されたWord文書をChatGPTが翻訳し、別のフォルダに保存する」といった自動化が考えられます。

これにより、Microsoftの各種アプリケーションとChatGPTがスムーズに連携し、業務フローの中に自然な形でAIを組み込むことができます。日々のドキュメント管理や情報共有の効率を大幅に向上させることが期待できるでしょう。

API連携で自社のクラウドシステムに組み込む

より高度で柔軟な連携を実現したい場合は、OpenAIが提供するAPIを利用して、自社で開発したクラウドシステムや業務アプリケーションにChatGPTの機能を直接組み込む方法があります。

この方法では、自社のシステム内で管理しているデータや業務フローに最適化された形で、ChatGPTの能力を最大限に活用することができます。例えば、社内の顧客管理システム(CRM)と連携させ、顧客からの問い合わせ履歴を基に、ChatGPTが最適な返信文案を自動生成するといったことが可能になります。

API連携には専門的なプログラミング知識が必要となりますが、外部のツールでは実現できない、独自の高度な自動化や業務効率化を実現できるという大きなメリットがあります。

こちらは、OpenAIが公式に提供しているAPIの仕様書です。技術的な詳細を確認したい方は合わせてご覧ください。 https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction

【業務別】ChatGPT×クラウドの具体的な活用事例5選

ここからは、ChatGPTとクラウドを連携させた具体的な活用事例を5つ紹介します。

- クラウド上のデータを分析し、レポートを自動作成する

- 会議の議事録を自動で作成し、クラウドに保存・共有する

- 顧客からの問い合わせに自動で回答する

- SNSへの投稿文をAIが自動で生成する

- 多言語のドキュメント作成や翻訳を効率化する

これらの事例を参考に、自社の業務にどのように活用できるかを考えてみましょう。

それでは、順番に解説していきます。

活用例1:クラウド上のデータを分析し、レポートを自動作成する

クラウドストレージに蓄積された売上データやアクセスログなどの膨大な数値を、ChatGPTを使って分析させることができます。

例えば、Google AnalyticsのデータをGoogle Driveにエクスポートし、そのデータを基に「先月のウェブサイトの動向と改善点の提案」といったテーマでレポートを自動作成させることが可能です。ChatGPTは、単にデータをグラフ化するだけでなく、その数値の背景にある傾向や課題を読み取り、具体的なアクションプランまで提案してくれます。

これにより、データ分析の専門知識がない担当者でも、質の高いレポートを短時間で作成できるようになり、迅速な意思決定に繋がります。

活用例2:会議の議事録を自動で作成し、クラウドに保存・共有する

オンライン会議の録音データを文字起こしツールでテキスト化し、そのテキストデータをクラウド経由でChatGPTに読み込ませることで、議事録を自動で作成できます。

ChatGPTは、長文のテキストデータから重要な発言や決定事項を的確に抽出し、要点をまとめた簡潔な議事録を生成します。完成した議事録は、自動的にクラウド上の共有フォルダに保存され、関係者に通知が送られるように設定することも可能です。

これにより、議事録作成にかかっていた膨大な時間を削減できるだけでなく、情報の共有漏れや認識のズレを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させることができます。

活用例3:顧客からの問い合わせに自動で回答する

自社のFAQやマニュアルなどのドキュメントをクラウド上に保管し、それらの情報をChatGPTに学習させることで、顧客からの問い合わせに24時間365日対応可能なチャットボットを構築できます。

顧客からの質問に対して、ChatGPTがクラウド上の膨大な情報の中から最適な回答を瞬時に探し出し、自然な文章で返答します。簡単な質問はAIが自動で処理し、複雑で個別対応が必要な問い合わせのみを人間のオペレーターに引き継ぐことで、カスタマーサポート部門の業務負担を大幅に軽減できます。

これにより、顧客満足度の向上と、サポート業務の効率化を同時に実現することが可能になります。

ChatGPTを活用した問い合わせ対応の自動化については、こちらの記事でより詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

活用例4:SNSへの投稿文をAIが自動で生成する

企業のマーケティング活動において、SNSでの情報発信は欠かせません。クラウド上に商品情報やキャンペーン内容、過去の投稿データなどを保存し、それらの情報を基にChatGPTにSNSの投稿文を自動生成させることができます。

ターゲット層や投稿の目的に合わせて、複数の投稿文案を一度に生成させることも可能です。「若者向けの親しみやすいトーンで」「専門家向けの信頼感のある文章で」といった細かい指示にも対応できます。

これにより、SNS担当者のコンテンツ作成にかかる負担を軽減し、より戦略的な企画や分析に時間を費やすことができるようになります。

活用例5:多言語のドキュメント作成や翻訳を効率化する

海外との取引がある企業にとって、多言語のドキュメント作成や翻訳作業は大きな負担です。クラウド上に原文のドキュメントをアップロードし、ChatGPTに翻訳させることで、この作業を大幅に効率化できます。

ChatGPTは、単語を置き換えるだけの機械的な翻訳ではなく、文脈やニュアンスを理解した自然で精度の高い翻訳が可能です。契約書やマニュアル、プレゼンテーション資料など、様々な種類のドキュメントに対応できます。

また、翻訳されたドキュメントは自動でクラウドに保存・整理されるため、バージョン管理も容易になります。グローバルなビジネス展開を加速させる上で、強力なツールとなるでしょう。

企業でChatGPTをクラウド利用する前に知っておくべき注意点

ChatGPTの企業利用全般に関する注意点や導入方法については、こちらのガイド記事で網羅的に解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

ここからは、企業でChatGPTをクラウド連携で利用する際に、事前に知っておくべき注意点を解説します。

- ChatGPTの通常サービスとAPI利用では何が違うのか

- 入力したデータはAIの学習に使われる?プライバシー設定を解説

- クラウド利用で想定されるセキュリティリスクと具体的な対策

これらの注意点を正しく理解し、安全にChatGPTを活用するための準備をしましょう。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

ChatGPTの通常サービスとAPI利用では何が違うのか

ChatGPTの利用方法には、Webブラウザからアクセスする通常のサービス(無料版やChatGPT Plusなど)と、自社システムに組み込むためのAPI利用の2種類があります。この2つの最も大きな違いは、入力したデータの取り扱いです。

通常のサービスでは、入力したデータがOpenAIのAIモデルの学習に利用される可能性があります。一方、API経由で利用した場合、入力したデータがモデルの学習に使われることはないと明記されています。

企業が機密情報や個人情報を含むデータを扱う場合は、情報漏洩のリスクを避けるためにも、APIを利用するか、後述する法人向けプランの利用が必須となります。

入力したデータはAIの学習に使われる?プライバシー設定を解説

前述の通り、無料版やChatGPT Plusなどの通常サービスでは、入力したデータがAIの学習データとして利用される可能性があります。しかし、設定を変更することで、このデータ利用をオプトアウト(停止)することが可能です。

ChatGPTの設定画面から「Data controls」の項目に進み、「Chat history & training」をオフにすることで、以降の会話履歴が保存されなくなり、AIの学習にも利用されなくなります。

ただし、この設定をオフにすると、過去の会話履歴を呼び出すことができなくなるため、利便性が一部損なわれる点には注意が必要です。企業のポリシーに合わせて、適切な設定を行いましょう。

こちらは、OpenAIが公式に発表している、ユーザーデータがどのようにモデル性能向上に利用されるかを説明したページです。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/5722486-how-your-data-is-used-to-improve-model-performance

クラウド利用で想定されるセキュリティリスクと具体的な対策

ChatGPTをクラウドと連携させる際には、不正アクセスや情報漏洩といったセキュリティリスクを考慮する必要があります。特に、従業員が個人アカウントで業務利用し、機密情報を入力してしまうシャドーITは大きな問題です。

対策としては、まず社内での利用ルールを明確に定め、どのような情報を入力して良いか、どのような目的で利用するかを全従業員に周知徹底することが重要です。

さらに、IPアドレス制限や多要素認証といったセキュリティ機能が強化された法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)を導入することも有効な対策です。また、クラウドサービス自体のセキュリティ設定を見直し、アクセス権限を最小限に絞るなどの対策も併せて行いましょう。

ChatGPTと何が違う?主要クラウドAIサービスとの比較

ここからは、ChatGPT以外に主要なクラウドベンダーが提供しているAIサービスとの比較を行います。

- Azure OpenAI Service:Microsoftの強力なセキュリティ基盤が魅力

- Amazon Bedrock:多様なAIモデルから最適なものを選択可能

- Google Cloud AI Platform:Googleの高度なAI技術を手軽に利用

それぞれのサービスの特徴を理解し、自社のニーズに最も合ったAIサービスを選択する際の参考にしてください。

それでは、順番に見ていきましょう。

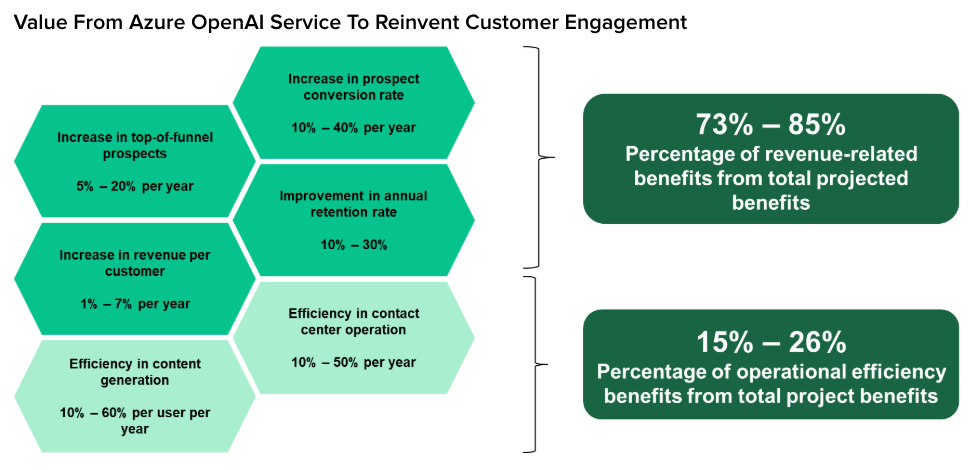

Azure OpenAI Service:Microsoftの強力なセキュリティ基盤が魅力

Azure OpenAI Serviceは、Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム「Azure」上で、OpenAIのGPTモデルを利用できるサービスです。

最大の特徴は、Microsoft Azureが持つ堅牢なセキュリティ環境下でChatGPTを利用できる点です。閉域網接続(Azure Virtual Network)に対応しており、企業の機密情報を外部のインターネットから隔離された安全な環境で扱うことができます。

Microsoft 365などの他のMicrosoft製品との親和性も高く、既にAzureを利用している企業にとっては、導入のハードルが低いというメリットもあります。セキュリティを最重要視する企業にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

こちらは、第三者調査機関ForresterによるAzure OpenAI Service導入の経済的効果(ROI)に関する詳細なレポートです。合わせてご覧ください。 https://tei.forrester.com/go/Microsoft/AzureOpenAIService/?lang=en-us

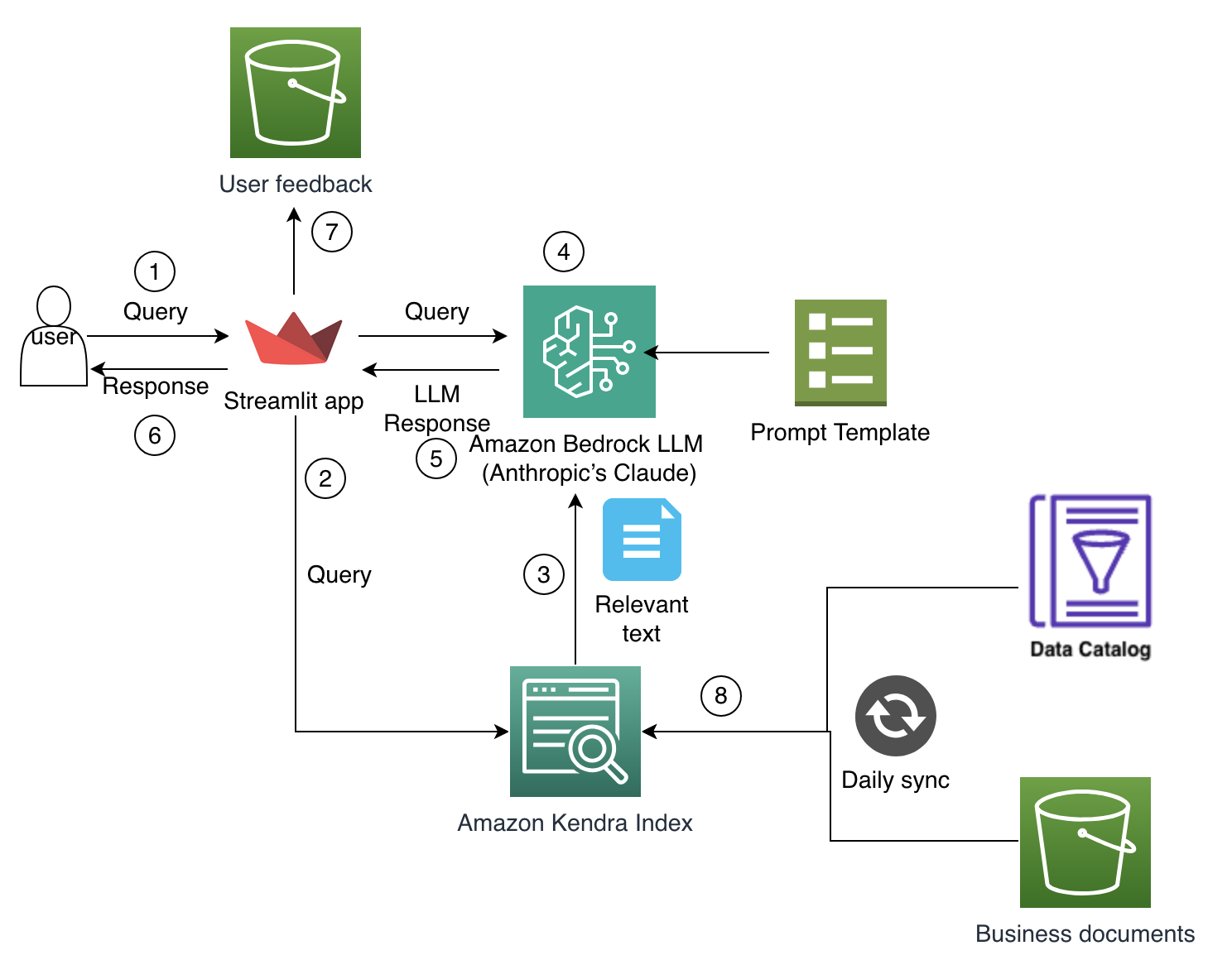

Amazon Bedrock:多様なAIモデルから最適なものを選択可能

Amazon Bedrockは、Amazon Web Services (AWS) が提供する生成AIサービスです。

このサービスの最大の特徴は、Amazon独自のモデル「Titan」や、Anthropic社の「Claude」、AI21 Labs社の「Jurassic-2」など、複数の高性能なAIモデルの中から、自社の用途に最も適したものを選択して利用できる点です。

特定のベンダーに縛られることなく、様々なモデルの長所を活かしたアプリケーション開発が可能になります。AWSの他のサービスとの連携も容易であり、既にAWSをインフラとして利用している企業にとっては、既存の環境にスムーズに生成AIを導入できるというメリットがあります。

こちらは、AWS公式ブログで紹介されている、Amazon Bedrockを金融業務に活用した具体的な事例です。合わせてご覧ください。 https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-amazon-finance-built-an-ai-assistant-using-amazon-bedrock-and-amazon-kendra-to-support-analysts-for-data-discovery-and-business-insights/

Google Cloud AI Platform:Googleの高度なAI技術を手軽に利用

Google Cloud AI Platformは、Googleが長年の研究で培ってきた高度なAI技術を、クラウド経由で手軽に利用できるサービス群です。

Googleが開発した大規模言語モデル「PaLM 2」や「Gemini」などを活用した対話型AIサービス「Vertex AI Conversation」など、多様なソリューションが提供されています。Google検索やGoogle翻訳などで実証済みの、世界最高レベルのAI技術を自社のサービスや業務に組み込むことができます。

BigQueryなどのGoogle Cloudが提供するデータ分析基盤との連携も強力であり、膨大なデータを活用した高度なAIアプリケーションの開発に適しています。

こちらは、Google Cloudが提供する大規模言語モデル(LLM)の概要を解説した公式ページです。合わせてご覧ください。 https://cloud.google.com/ai/llms?hl=ja

法人向けChatGPTを安全に使うためのセキュリティ対策

ここからは、法人としてChatGPTを安全に利用するための具体的なセキュリティ対策について解説します。

- 社内での利用ルールやガイドラインを明確にする

- セキュリティ機能が強化された法人向けプランを選ぶ

- 従業員の情報リテラシー教育を徹底する

これらの対策を講じることで、情報漏洩などのリスクを最小限に抑え、安心してChatGPTのメリットを享受できます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

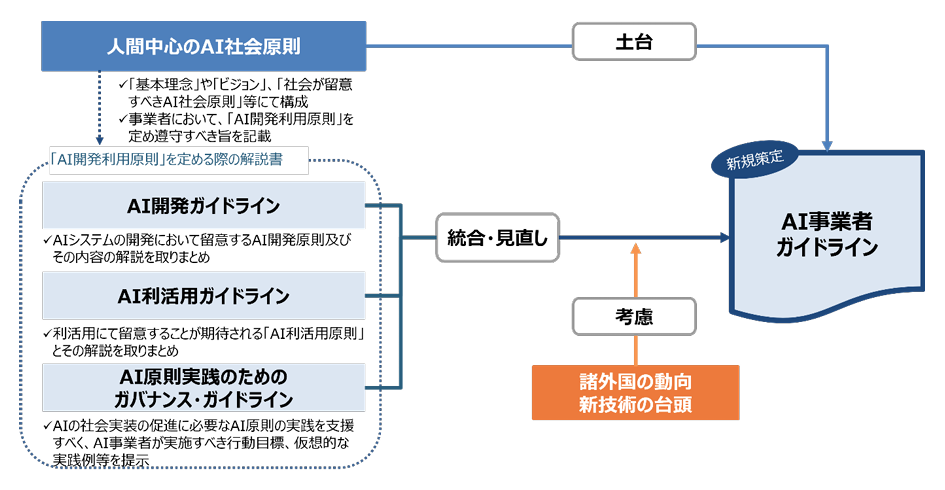

社内での利用ルールやガイドラインを明確にする

まず最初に行うべきは、社内でのChatGPT利用に関する明確なルールやガイドラインを策定することです。

具体的には、入力してはいけない情報(個人情報、顧客の機密情報、未公開の経営情報など)を具体的にリストアップし、全従業員に周知します。また、どのような業務で利用を許可するのか、利用目的を明確に定めることも重要です。

生成された文章を社外で利用する際には、必ず人間の目によるファクトチェックや内容の確認を行うといった運用フローも定めておく必要があります。これらのルールを文書化し、いつでも誰でも確認できるようにしておくことが大切です。

こちらは、経済産業省が公開しているAI事業者向けのガイドラインです。社内ルールを策定する際の公的な参考資料としてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html

セキュリティ機能が強化された法人向けプランを選ぶ

個人向けの無料プランやChatGPT Plusを業務で利用すると、シャドーITのリスクやセキュリティ上の懸念が残ります。企業として本格的に導入する際には、セキュリティ機能が強化された法人向けプランの利用を強く推奨します。

例えば、「ChatGPT Enterprise」のような法人向けプランでは、入力データがAIの学習に使われないことが保証されているほか、管理者向けのダッシュボード機能、シングルサインオン(SSO)、アクセスログの管理など、企業統治に必要な機能が多数搭載されています。

初期コストはかかりますが、情報漏洩のリスクを考えれば、結果的にコストを抑えることに繋がります。

従業員の情報リテラシー教育を徹底する

どんなに優れたツールや強固なシステムを導入しても、それを使う従業員のセキュリティ意識が低ければ、リスクを完全になくすことはできません。

ChatGPTの仕組みや潜在的なリスク、そして社内の利用ルールについて、定期的に研修会などを実施し、全従業員の情報リテラシーを高めることが不可欠です。

特に、生成AIがもっともらしい嘘の情報を生成する「ハルシネーション」のリスクや、フィッシング詐欺などに悪用される可能性についても、具体的な事例を交えて教育することが重要です。従業員一人ひとりが「自分ごと」としてセキュリティリスクを捉え、正しくAIを使いこなせるようになることを目指しましょう。

こちらでは、AIがもっともらしい嘘の情報を生成する「ハルシネーション」のリスクと、その具体的な対策について詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

クラウド連携は当たり前?AIで一歩先を行く企業と取り残される企業

ChatGPTとクラウドの連携は、もはや一部の先進的な企業だけの取り組みではありません。むしろ、これからのビジネスで生き残るための「最低条件」になりつつあります。総務省の調査によれば、自社のデータとAIを連携させている企業は、そうでない企業に比べて生産性向上や新サービスの創出で大きな成果を出していることが明らかになっています。これは、AI活用が単なる業務効率化ツールから、企業の競争力を左右する経営戦略の核へとシフトしている証拠です。

具体的に、クラウド上の自社データとAIを連携できていない企業は、以下のような機会損失のリスクに直面します。

・意思決定の遅延:競合他社がAIによるデータ分析で瞬時に市場の変化を捉える中、手作業での分析に時間を費やし、対応が後手に回る。

・顧客体験の陳腐化:AIを活用したパーソナライズされたサービスが主流になる中、画一的な対応しかできず、顧客満足度が低下する。

・イノベーションの停滞:従業員が定型業務に追われ、新しいアイデアや戦略を考える時間を確保できず、企業の成長が鈍化する。

クラウド上のデータをAIと連携させることは、単なる技術導入の問題ではなく、将来の事業成長を左右する重要な経営判断なのです。

引用元:

総務省が発表した「令和6年版 情報通信白書」によると、自社のデータとAIを連携させて活用している企業は、そうでない企業に比べて、新たな付加価値の創出や生産性向上において大きな成果を上げています。(総務省「令和6年版 情報通信白書」2024年)

まとめ

多くの企業が、クラウド上のデータを活用した業務効率化やDX推進の切り札として、生成AIの導入を検討しています。

しかし、実際には「自社のクラウドとどう連携すればいいかわからない」「API連携には専門知識が必要でハードルが高い」「セキュリティ面に不安がある」といった理由で、なかなか一歩を踏み出せずにいるのが現状です。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、クラウド上のデータを活用したレポート自動作成や、議事録の自動要約と共有、顧客からの問い合わせメールへの自動返信など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、企業の機密情報を扱う際の情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIをどう使えば効果が出るのか」といった戦略段階から相談でき、初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。